- 1 -

- 2 -

- 3 -

Российская Академия наук

Институт мировой литературы им. А. М. ГорькогоЛ. Ф. Киселева

Пушкин

в мире русской прозы

XX века

Москва

«Наследие»

1999

- 4 -

ББК 83.3

Государственная Юбилейная издательская программа

к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Рецензенты:

доктор филологических наук В. С. Барахов

доктор филологических наук Н. В. Драгомирецкая

Л. Ф. Киселева.

Пушкин в мире русской прозы XX века. М.: Наследие, 1999. — 362 с.

В книге прослежена живая и разносторонняя жизнь Пушкина в прозе отечественной классики XX века. Пушкин показан глазами новой эпохи.

Выявлены многообразные формы пушкинского «присутствия» (черты поэтики) в творческих индивидуальностях многих и разных художников (М. Горький, М. Зощенко, Ю. Олеша, А. Платонов, М. Шолохов, А. Фадеев, М. Булгаков, Б. Пастернак, Л. Леонов).

Наследие Пушкина выведено из замкнутости веком XIX на простор русского и мирового литературного процесса, для которого и во имя которого он и творил.

ISBN 5-201-13346-0

© Л. Ф. Киселева, 1999

© Институт мировой литературы

им. А. М. Горького РАН,

«Наследие», 1999

- 5 -

Введение

Русское пушкиноведение имеет немало превосходных работ о связи великих русских классиков XIX-го века — Гоголя, Л. Толстого, Достоевского, Чехова — с художественным миром Пушкина; об отношении к нему русского авангарда ХХ-го века и о многом другом.

Но роль Пушкина для прозы русской отечественной классики ХХ-го века остается областью малоисследованной, если не сказать почти нетронутой.

Этому имеются свои причины и закономерности.

Непосредственным предшественником литературного процесса ХХ-го столетия был сложный русский реализм второй половины XIX-го века. Течения авангардистские от него отталкивались, неореалистические — так или иначе продолжали и развивали его традиции. Могло начать казаться, что для отечественной прозы нового века Пушкин стал фигурой во многом сторонней, далекой, хотя и любимой.

Но это не совсем так. Для понимания роли Пушкина в истории русской литературы необходимо учитывать два объективных фактора.

1. Связь с Пушкиным, во всяком случае в прозе, не укладывается в общепринятые понятия «влияние», «школа», «учеба», «традиция» и так далее, она требует для себя иных обозначений. Это относилось уже и к послепушкинской поре, но в еще большей мере — к веку ХХ-му.

- 6 -

Гениальную пушкинскую «соразмерность и сообразность», где «гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства» (Л. Толстой), невозможно ни воспроизвести, ни развить, — но ее невозможно и окончательно отторгнуть от русского искусства слова, к какому бы веку оно ни принадлежало. Она — коренное свойство литературы, ее природное качество, которое в гении нашло свое наивысшее воплощение. Это хорошо чувствовали, об этом неоднократно высказывались решительно все русские классики послепушкинской поры. И потому обнаружение «присутствия» Пушкина, видов и форм проявления «пушкинских начал» (так условно назовем их), нуждается в особых подходах и видах анализа.

Развитие традиций зачастую понимается как прямое продолжение открытий предшественника, потому часто не замечается исторической преемственности там, где художники — как и породившие их эпохи — разительно отличаются каждый своей самобытностью.

Но вот как определял историческую преемственность наш известный драматург А. Н. Островский на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве (1880 г.): «Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны...

...Всякий великий писатель оставляет за собой школу, оставляет последователей. Что это за школа, что он дал своим последователям?

Он завещал им искренность, самобытность, он завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским. Ведь это только легко сказать! Ведь это значит, что он,.. Пушкин, раскрыл русскую душу!»1

2. Сложность выявления пушкинских начал в русской прозе объясняется, в значительной мере, еще и тем, что в последней желают отыскать следы Пушкина-прозаика, убеждаясь при этом, снова и опять, что прямого продолжения (за редким и частичным исключением у Чехова и Бунина) пушкинская проза в литературе последующих периодов не имела. В ее дальнейшем развитии, тем более в ХХ-м веке, в гораздо большей степени участвовала пушкинская поэзия.

В этом нет ничего странного или противоестественного. Именно лирика, род лирический, как известно из многовековой истории развития словесного искусства, и открывал большей частью новый литературный этап.

- 7 -

Потому обнаружение «пушкинских начал», форм его «присутствия», нуждается в нетрадиционных видах исследования и анализа. Тем более, что сами эти формы порою совсем по-пушкински, «вдруг» (говоря одним из частых его слов при неожиданно-закономерном «случае») — хотя и очень-таки органично (что опять же по-пушкински) — могут объявиться, прорасти, отозваться; напомнить о себе воспоминанием или просто отзвуком; сказаться в мотиве, сюжете, теме, позиции автора в композиции произведения. Либо — мелькнуть в обороте речи, структуре фразы отдельного произведения или творчества писателя. (Применительно к Достоевскому это блестяще выявлено и проанализировано С. Г. Бочаровым: «Кубок жизни и клейкие листочки» (два воспоминания из Пушкина в «Братьях Карамазовых»)2; относительно Л. Толстого — в статье Г. В. Краснова «Воспоминание» Пушкина в «Воспоминаниях» Л. Н. Толстого»3).

Если под углом зрения сказанного внимательно вчитаться в русскую прозу ХХ-го века, нельзя не заметить следующего.

Ни один из ее классиков в своих творческих исканиях и свершениях не прошел мимо Пушкина, но «следы», «отзвуки», «воспоминания» о его «присутствии» у каждого — свои, особенные.

Посвятив немалые годы изучению отечественной классики советского времени, автор данного труда не раз обнаруживал эти многие и разные, прямые и косвенные, явные и тайные «выходы» к Пушкину или «вводы» его в свои художественные миры. Это относится как к прозаикам преимущественно реалистических форм (Горький, Шолохов, Булгаков, Фадеев), так и метафорических, лирико-философских (А. Платонов, М. Пришвин) и даже к прозе «смещенных вещей и понятий» (М. Зощенко, Ю. Олеша).

Особенная внутренняя потребность в Пушкине, непреодолимая нужда в нем, всеобщая тяга к пушкинскому миру художественной гармонии наиболее остро, явственно и плодотворно для творчества писателей сказалась в 30-е годы, с приближением столетней годовщины со дня его гибели (1937 г.), павшей на сложнейший, можно сказать антипушкинский период острейшей дисгармонии в самой действительности.

У каждого и для каждого из писателей той поры, уже заметно становящихся классиками нового времени, Пушкин выступал в качестве своего рода «прояснителя» и «вожатого».

Горького, которому он с юных лет стал «вечным спутником», Пушкин

- 8 -

«вывел» к созданию его «духовного и художественного завещания» («Жизни Клима Самгина»), своеобразному инварианту «Повести временных лет» и «Истории Государства Российского» за сорокалетний предреволюционный период; это — со стороны позиции автора в композиции произведения, а со стороны содержательной — к инварианту художественной «энциклопедии русской жизни» (Белинский о «Евгении Онегине»), не столько, правда, самой реальной жизни (ее главный герой — имитатор жизни), сколько жизни русских идей, течений и общественных движений этого времени.

Шолохова, как автора «Тихого Дона», сюжетные коллизии первых частей которого являли собой острейшие схватки героев и событий, Пушкин «подвел» в последних частях романа к удивительной для его темы и материала художественной гармонии.

Булгакову-прозаику, в чьем творчестве Пушкин уже зримо присутствовал своим отсутствием (драма «Пушкин», в постановке МХАТа — «Последние дни»), гений синтеза «приоткрыл» для его последнего, «итогового произведения» «Мастер и Маргарита», секрет равнозначимого участия и влияния на судьбу человека двух противоположных высших сил.

В платоновском мире «совмещенных» — но не соединенных в синтезе — сфер и явлений жизни и литературы («умозрительного и простого», «вещества существования» С. Бочаров), Пушкин стал «нашим товарищем».

Зощенке — как автору малых рассказов о мелочах быта и мелочной психологии мелких людей — Пушкин дал возможность увидеть, как теперь принято выражаться, «свет в конце туннеля» в его крупных повестях «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца».

Список «неопознанных деяний» Пушкина для русской классики советского времени можно продолжать долго.

Автор данной работы сосредоточивается в основном на 30-х годах, этом крайне важном для темы периоде русской литературы, хотя и делает выходы как в более раннее время, так и к последующим десятилетиям, второй половине века, обращаясь к произведениям отечественных классиков знаменательно переломным втройне: для творчества самих писателей, для своего времени и, конечно же, — что самое главное, — для нашего предмета исследования («Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Пирамида» Л. Леонова). Ибо «провести

- 9 -

границу — уже значит переступить ее» (Т. Манн). «Переступление» же границы, даже для темы локальной и четко отграниченной, каковой является наша тема, диктуется законами историзма.

Проникнуть глубже в предмет, услышать «шаги», увидеть «следы», почувствовать «отзвуки» Пушкина в вышеназванных творческих индивидуальностях, «многих и разных», чьим творчеством во многом определялась духовная жизнь 70-летнего периода в русской истории ХХ-го столетия, — и попытаться повести за собой читателя — задача данного исследования.

Это представляется данью справедливости, важной и нужной как в отношении писателей нашего уходящего столетия, так и в связи с 200-летием со дня рождения Пушкина; данью благодарности, своего рода «художественным удостоверением» русскому гению в том, что сбылись его уверенные надежды на жизнь в искусстве слова после жизни: бессмертен, «славен будет» он, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

Но и здесь хотелось предуведомить читателя. Не все, из обнаруженного в ходе анализа и отмеченного на страницах работы, можно было подробно рассматривать, тем более делать из него выводы. И не только по причине ограниченности места и времени. В не меньшей мере — и из-за опасной преждевременности суждений и заключений, могущих привести к натяжкам и дурной тенденциозности, что всегда плохо, а по отношению к Пушкину — недопустимо.

За пределами нашего исследования остается также обширная область высокохудожественной прозы классики русского зарубежья. Она требует, конечно же, очень внимательного и детального изучения специалистами. По нашему же, невольно априорному и, несомненно, субъективному взгляду, Пушкин для русского зарубежья в целом был своего рода «чудотворной иконой», вывезенной с родины, «святыми мощами» русского искусства слова, которые помогали в чужой стране. — В отличие от литературы отечественной, где он активно привлекался (и вовлекался) к участию в творческом писательском процессе.

Не хотелось бы, чтобы в том или в другом случае был усмотрен оттенок отрицательный. Жизнь Пушкина после его жизни продолжалась как в формах движущихся мгновений, так и «мгновений остановленных».

Предмет нашего исследования — формы первого ряда.

Осознавая, сколь «велика ответственность прикосновения к этой

- 10 -

теме»4, автор работы, сердечно любя Пушкина, но не состоя в рядах многоопытных пушкинистов, не берет на себя дерзости анализировать, тем более препарировать его произведения. Задача его, как уже было сказано, в другом: проследить живую, разностороннюю и очень разнообразную жизнь Пушкина в прозе отечественной классики ХХ-го столетия.

Это позволит увидеть Пушкина глазами новой эпохи. Одновременно — точнее определить своеобразие восприятия Пушкина каждой творческой личностью (как и собственное ее своеобразие). И в разнородной пестроте, множественности метаний и раздерганности самого литературного процесса нового времени — обнаружить единство обращенности, повернутости (у каждого по-своему) к центральной фигуре русской классики, национальному гению, который глубинно и постоянно присутствовал (и продолжает присутствовать) в отечественной словесности.

Быть может, со временем, это поможет внести в не раз переписываемую историю русской литературы ХХ-го столетия необходимые, и более прочные, дополнительные ценностные ориентиры и критерии.

И тогда та самая «общая русская идея», о которой теперь очень много говорят и хлопочут ученые самых разных специальностей, смогла бы предстать не в форме лозунгового призыва, а в живом художественном движении и выражении.

———————————

1 Островский А. Н. Собр. соч. в десяти томах. Том 10. М., 1960. С. 150—154.

2 Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 219—228.

3 Болдинские чтения. Горький, 1979. С. 152—161.

4 Филин М. Д. О Пушкиниане Русского зарубежья. Библиографический опыт // «Московский пушкинист». 1. Ежегодный сборник. М., 1995. С. 297.

- 11 -

Глава первая

ГОРЬКИЙ И ПУШКИН

(Связь времен. Свет поэзии в прозе)

Горький о Пушкине.

Пушкин в восприятии Горького.Со времени опубликования каприйских лекций Горького (1937, 1939 гг.1), в частности, лекции о Пушкине, черновая рукопись которой датирована 1909 г., неизданного Предисловия к неизданному однотомнику прозы Пушкина на английском языке, предназначенному для американских читателей (датировано 1925 г.), его бесед, выступлений, ряда писем и других материалов, увидевших свет после смерти Горького, случившейся за полгода до столетней годовщины со дня смерти Пушкина, стала широко известна чрезвычайно высокая оценка им личности, творчества и роли Пушкина для отечественной — и даже мировой — литературы, и не только в прошлом, но в настоящем и будущем.

В глазах Горького Пушкин — «родоначальник великой русской литературы», «начало всех начал» в ней»2, в том числе и прозы второй половины XIX века. — Последняя, по его твердому убеждению, «вышла» не из натуральной школы (Белинский), не из «Шинели» Гоголя («Достоевский или Тургенев?»3), а из прозы Пушкина: «Его рассказы «Пиковая дама», «Дубровский», «Станционный смотритель»4 и другие положили основание новой русской прозе, смело ввели в литературу новизну тем», «освободив русский язык от влияний французского, немецкого» (24, 256).

«...мы с большим правом можем сказать, что реализм в рус[ской]

- 12 -

лит[ературе] начат Пуш[киным], именно его «Станцион[ным] смотр[ителем]» и вообще им».5

«Не сравнимый ни с кем, человек совершенно изумительного таланта», «никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли», Пушкин — по мнению Горького — «всем нам навсегда учитель» (24, 96; 29, 303).

Анализируя горьковский каскад высоких оценок Пушкина, известный пушкинист Д. Д. Благой обратил внимание на то, как тщательно устанавливал и аргументированно объяснял Горький — русскому и зарубежному читателю — истинное место Пушкина в ряду великих классиков и русской, и мировой литературы.

Говоря о «страстной любви Горького к родной отечественной литературе», где из прозаиков выше всех он ставил Л. Толстого, «глубоко национального писателя», «с изумительной полнотой воплотившего в своей душе все особенности сложной русской психики» («Толстой — это целый мир»: «в нем есть буйное озорство Васьки Буслаева, кроткая вдумчивость Нестора-летописца, в нем горит фанатизм Аввакума, он скептик, как Чаадаев, поэт не менее, чем Пушкин, и умен, как Герцен»)6, — Д. Д. Благой замечает: «Однако в дальнейшем Горький вносит в эту оценку в части, касающейся сопоставления Толстого с Пушкиным... поправку явно в пользу последнего. «Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...» — пишет Горький в своих воспоминаниях о Льве Толстом. И имя Пушкина поставлено здесь на первое место не только по хронологическому принципу» (458).

А в 1925 году, называя Льва Толстого «величайшим художником России», Горький знаменательно добавляет: «после Пушкина» (там же).

Что это высказывание Горького было не случайной оговоркой, а устойчивым мнением, как и утверждение, что Пушкин (а не Гоголь) родоначальник русской прозы, говорит и тот факт, на который также ссылается Благой: «В другой своей статье, написанной в том же 1925 году и также обращенной к зарубежным читателям, Горький идет еще дальше, прямо заявляя: «Лев Толстой величайший в мире художник после Пушкина» (там же).

Оговорка эта, по мнению Д. Д. Благого, тем выразительнее, что сделана в статье, обращенной к западноевропейским читателям, «которые уже привыкли считать Толстого величайшим художественным

- 13 -

гением современности и одним из величайших гениев всей вообще мировой литературы. Пушкина же знали сравнительно мало, а если и признавали его великим русским писателем, то все же писателем, деятельность которого имела лишь национальное, а отнюдь не общемировое значение».

«Таким образом, — заключает пушкинист, — Горький во всеуслышание, причем, в порядке не случайного высказывания, а выражения своего стойкого и глубокого убеждения, провозглашает именно Пушкина «величайшим в мире художником» (там же).

О слабом знакомстве Запада с русской поэзией и почти полном отсутствии ориентации в ее талантах было известно еще во времена Пушкина.

«Ваша слава должна распространяться на Западе, ибо русского языка, нужно признаться, до сих пор еще не слыхали в наших краях. Вы должны сделаться известны», — с такими словами обратился к Пушкину, незадолго до его смерти (конец ноября 1836 г.) А. Тардиф де Мелло, французский писатель и переводчик. Говоря о своем желании и возможности «издать весьма солидную книгу» о русской литературе, где «ваши познания в области поэзии помогли бы мне больше всего другого придать ценность этому труду, который я хочу сделать европейским по значению», даже этот просвещенный европеец, относящийся к Пушкину с огромным пиитетом и «наисовершенным уважением», оценивает его на уровне таких западноевропейских художников, как Байрон, Ламартин, Гюго.

«Вы являетесь Виктором Гюго» в «современной русской литературе», — объявляет А. Тардиф де Мелло. А в мировой литературе — «Ваше имя должно стать рядом с Байронами и Ламартинами; я берусь позаботиться об этом».7

На этом фоне особенно велика заслуга Горького перед историей отечественной, мировой литературы и, конечно же, перед творческой личностью Пушкина: уже в начале нового столетия — времени нарушений, смещений, «сдвигов» в восприятии миров действительности и искусства — Горький внес истинно ценностные ориентиры, критерии высокой художественности в иерархию великих художников искусства слова.

Чтобы дать ясное представление человеку Запада о силе таланта русского гения и его роли в отечественном и мировом искусстве, Горький делает такое сравнение: «Пушкин для русской литературы

- 14 -

такая же величина, как Леонардо для европейского искусства» (24, 96).

И что — особенно значительно: все это весомо говорилось и настойчиво утверждалось в период смены исторических и литературных эпох, соответственно и смены авторитетов. В годы, когда новые авангардные и модернистские течения в русской литературе считали Пушкина устаревшим, а западный мир, его почти не знавший, но уже оценивший Л. Толстого и Достоевского (и с интересом приглядывающийся к новой русской поэзии и прозе, шумно заявлявших себя многими и разными школами и группами), обошел Пушкина как бы стороной.

В годы же становления в России новой литературы (первая четверть XX-го века) и широкой популярности ее родоначальника Горького, признанного уже не только в своем отечестве, но и за рубежом, — в этом плане мало что изменилось. Характеризуя Роллану в 1922 г. свое положение в России в трудную для него и страны минуту словами Пушкина8: «Черт меня дернул родиться в России с умом и талантом»9, — Горький предваряет их такой аттестацией: «Величайший, удивительный наш поэт Александр Пушкин» восклицал, — понимая, что даже Роллану, большому знатоку искусства, автору жизнеописаний его великих людей, и сам Пушкин, и его роль и место в истории русской и мировой литературы могут быть известны и понятны далеко не в достаточной мере и степени.

Истинная народность Пушкина — «самое полное выражение духовных сил России» (24, 184), «универсальность гения» делают его «величайшим в мире художником», с которым даже в мировой литературе «мало кто может быть сопоставлен» (458).

Последняя мысль Горького также была плодом его долгих и продуманных рассмотрений и сопоставлений.

В упомянутом выше Предисловии к однотомнику прозы Пушкина на английском языке Горький «как бы примеряет по отношению к Пушкину ряд наиболее признанных мировых имен, причем некоторые из них, в виду недостаточности в данном плане, тут же отбрасывает» (469). Так, поставив поначалу первым — в этом ряду гигантов — очень популярного в России в революционные годы Шиллера, Горький вскоре его снимает и начинает ряд с Шекспира; то же происходит с Байроном. «В итоге в «ряду гигантов» вместе с Пушкиным Горький называет всего только два имени — Шекспир и Гете» (там же).

- 15 -

Но и на этом писатель новой эпохи не останавливается. «По диапазону творчества Пушкин всего ближе к Гете, а если оставить в стороне научные интересы и домыслы последнего, творчество Пушкина окажется разнообразнее, шире всей массы достижений немецкого олимпийца» (470), — делает он пояснение.

Не раз обращаясь к горьковским высказываниям и открывая в них все новые грани, крупнейший пушкинист, знаток многочисленных мнений и оценок Пушкина, заключал: «Такой высочайшей оценки Пушкину не давал никогда и никто даже из самых восторженных его почитателей — и русских, и зарубежных» (458).

А позднее сделал вывод, который действенен и на сегодня: «Утверждение Горьким подлинно мирового значения Пушкина в качестве «величайшего в мире художника» — это действительно последнее слово, сказанное у нас о Пушкине от лица новой эпохи» (473).

«От лица новой эпохи» о Пушкине говорилось и после Горького, и ныне говорится немало лестных слов. Они группируются, в основном, по четырем направлениям: Пушкин для русской литературы, Пушкин для мировой литературы, Пушкин в сравнении с кем-либо из выдающихся гениев (в науке, смежных литературе видах искусства, в культурной, общественной, государственной деятельности) и Пушкин лично для того или иного писателя. — Последнее, надо заметить, бывает чаще всего.

Для сравнения напомним некоторые наиболее значительные из них.

В «Слове о Пушкине» (1961 г.) Анна Ахматова верно подметила, как после его смерти, с течением времени, «Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской». А прежние высокие чины императорского двора, «кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы» и прочие «постепенно начали именоваться пушкинскими современниками»; именно в таковом виде и качестве (а не сами по себе) они и остались интересны для потомков, сохранившись в каталогах библиотек и тем самым не канув в Лету.10

Ахматова же отметила два особенных качества поэзии Пушкина, важных для поэтов современности: оригинальный, непереводной характер именуемых самим Пушкиным «переводов» или «подражаний» (и западным, и восточным образцам), и его так называемые «мистификации», когда Пушкин выдает свои оригинальные творения — за копии с чужих оригиналов.11

- 16 -

Обратив внимание на особенную автобиографичность пушкинской поэзии, Ахматова заключила: «Откликаясь «на каждый звук», Пушкин вобрал в себя опыт всего своего поколения». «Исходя из личного опыта, создает законченные и объективные характеры: он не замыкается от мира, а идет к миру». «Вот почему самопризнания в его произведениях так незаметны, и обнаружить их можно лишь в результате тщательного анализа».12

Новый поворот в видении Пушкина и его роли для России «от лица» последних десятилетий «новой эпохи» дан в статье А. Битова «Воспоминание о Пушкине».

Наш современник находит великое сходство между Пушкиным и Петром Первым — в равновеликости личностей, значении для истории отечества и даже в поведении обоих перед смертью (последнее подтверждается А. Битовым параллельным сопоставлением двух «конспектов», в буквальном и двойном смысле предсмертных: записей Пушкина к истории Петра перед его и своей смертью, случившейся день за днем — 28 и 29 января, и дневника Жуковского о последних днях Пушкина).

Говоря о мужественном величии Пушкина в эти последние часы его жизни и находя много общего в ситуации личной жизни, поведении и финале судеб двух величин, писатель, оценивая эти фигуры в контексте истории России и глазами нашей современности, заключает: «Умирал ли он на самом деле в контексте «смерти Петра», не так и важно. Точно, что Пушкин-человек умер как царь.

В царствовании своем вознесся он, может быть, не только выше Александрийского столпа, но уже и выше Медного всадника».13

Последние слова Пушкина, записанные Жуковским, «слова высшей точности» («Кончена жизнь». «Жизнь кончена!»), позволяют А. Битову сделать вывод об удивительном «единстве жизни и текста» у него: «Кто мог поставить такую точную точку в конце ВСЕГО? Мало сказать: гений, надо сказать: Пушкин.

Не меньше Петра... Такое соотношение поэта с великим царем в позднейшей мировой литературе возможно лишь в России» (223).

Как считает и показывает исследователь финалов жизни двух величайших для истории России личностей, Петр Первый был единственной фигурой, равновеликой Пушкину.

«У Пушкина были предшественники и старшие братья по перу. Но вряд ли кто в России того времени мог взять на себя действительную

- 17 -

роль наставника, учителя или кумира: как сравнительная величина Пушкин сразу одинок, как гений... уже в 1824 году, после «Цыган», Пушкин не может скрыть раздражения по поводу настойчивого стремления современников толковать его в «байронической» традиции... «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» — в восторге этом по поводу окончания «Бориса Годунова» есть и момент восхождения на шекспировскую вершину. «Новая сцена из Фауста» — легкий пролет не то сквозь, не то над, не то мимо Гете. И, наконец, «Граф Нулин», через месяц с небольшим после «Годунова», — уже пародия на Шекспира — чистый вздох и усмешка освобождения от кумира» (217).

Уже с этого времени, считает А. Битов, Пушкин в русской литературе «встал на мировую дорогу всей стопой... Литературная его роль перерастает в роль историческую. И Петр начинает его занимать более Байрона и Шекспира».

Что мысль о равновеликости Пушкина в поэзии Петру в государственной деятельности была «мыслью самого времени» («Эта идея носилась и оседала»), а не плодом домысла нашего современника, говорят его же ссылки на авторитеты пушкинской поры: «Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один», — приводит Битов слова Баратынского Пушкину.

С 1825 года и все последующее десятилетие у Пушкина, находит современный писатель, «буквально посвящено Петру» (его проза начинается с «Арапа Петра Великого», хотя и не дописанного. Далее — «Полтава», «Медный всадник», «Пир Петра», бесконечная работа над будущей «Историей Петра», прерванная смертью).

***

Горьковская выверенная, продуманная и аргументированная концепция роли, места и значения Пушкина в истории русской и мировой литературы важна была не только для пушкиноведения.

После опубликования каприйских лекций Н. К. Пиксанов, не без горечи, замечал: «Если бы этот курс был напечатан около 1925 года, это остерегло бы нас от грубых ошибок вульгарного социологизма».14

- 18 -

И действительно, для Горького — в отличие от иных зачинателей и толкователей новой русской литературы XX-го века, — Пушкин не только не был мертвой традицией, мешающей выразить новую эпоху новыми средствами словесного искусства и потому подлежащий «сбрасыванию с Парохода современности», — напротив. Как художник новой эпохи Горький входил в нее — с Пушкиным.

В детстве, очарованный его поэмами, он был ими пробужден к творчеству. «Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю. И каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует» (13, 348—349).

Справедливо сказано, что рассказ Горького о первом знакомстве с Пушкиным из всех до нас дошедших — «едва ли не самый захватывающий».15

Оценивая творчество Пушкина «как восторженный и проницательный критик, он был многим обязан Пушкину — «началу всех начал» русской литературы» — и как писатель-художник», «в развитии в нем чувства художественной правды и красоты» (там же, 474).

«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну. А некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,

Следы невиданных зверей— мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни» (13, 349).

- 19 -

В отрочестве Алеша Пешков «оборонялся» стихами Пушкина от людской злобы и серых будней жизни, делясь своим знанием и радостным настроением с трудящимся людом, не соприкоснувшимся с волшебным миром Пушкина. «Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

— Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

— Зачитался, пострел, а самовар четвертый день не чищен! Как возьму скалку...

Что — скалка? Я оборонялся против нее стихами:

Душою черной зло любя,

Колдунья старая...» (там же).И действительно, такого первозданно образного, солнечно волшебного, действенно полновесного восприятия Пушкина в детстве и отрочестве не найти даже у крупнейших наших поэтов и писателей, хотя мало кто из них не выразил его в своих произведениях или воспоминаниях весьма поэтически и личностно.

Напомним, к примеру, воспоминание о Пушкине из автобиографического романа Бунина «Жизнь Арсеньева», создававшегося, как известно, уже в эмиграции.

«Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел», — и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я», — и я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме».16

Если для Горького Пушкин и его поэзия с самого детства —

- 20 -

«чудо», действенное волшебство, — доброе чудо из лучших русских сказок, чудесным образом «сжатых» в одну, и таковыми они (оба) остаются для него навсегда, даже в периоды его зрелой и поздней жизни, то для Бунина Пушкин с ранних лет — свой; сначала, как мы видели — «наш», домашний, семейный, потом, в годы отрочества и юности — «мой», личный «сопроводитель». Стихами Пушкина герой «Жизни Арсеньева» «часто сопровождал свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил» (109).

«Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: «Мороз и солнце, день чудесный», — с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ:

Еще ты дремлешь, друг прелестный...

Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он:

Вопросами: тепло ль? Утихла ли метель,

Пороша есть иль нет? И можно ли постель

Оставить для седла, иль лучше до обеда

Возиться с старыми журналами соседа?Вот весенние сумерки,.. и опять он со мной...

Вот уж совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей

Слыхали ль вы за рощей глас ночной

Певца любви, певца своей печали?Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча»...

А там опять «роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы» — той самой, которой с такой страстью предаюсь и я...» (109—110).

У меняющегося с годами, растущего и взрослеющего героя романа Бунина не раз возобновляется встреча с поэзией Пушкина, точнее говоря, совместное прохождение разных стадий своей жизни. И всякий раз оно сохраняет оттенок «родственной фамильярности», обращения к поэту как человеку «нашего круга». Сначала как к наилучшему выразителю «нашей среды», потом — как к поэту, близким и родственным образом, лучше всех передавшему личные впечатления, переживания, желания героя.

- 21 -

Так, в годы увлечения Арсеньева Дон Кихотом, рыцарскими замками, средневековьем, герой Бунина и в пушкинских стихах чисто сказочного, русского народного характера — в Первой песне «Руслана и Людмилы» — чувствует и видит отражение предмета своего увлечения: рыцарскую символику, средневековое мышление, поэтику рыцарской мистики: «...чего стоит одна эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей»,.. это «о заре», а не на заре, та простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом — сон, наважденье, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного:

Там лес и дол видений полны,

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать рыцарей прекрасных

Чредой из волн выходят ясных,

И с ними дядька их морской...»(33—34)

(«И тридцать рыцарей прекрасных», — у Пушкина, как известно, — «витязей». Но герою, увлеченному в этот период жизни рыцарством и рыцарскими романами, они и у Пушкина видятся «рыцарями»).

И вот что интересно.

Героя автобиографической трилогии Горького, воспринявшего Пушкина как «чудо», те же самые строки первой песни «Руслана и Людмилы» («Там на неведомых дорожках / Следы невиданных зверей») — «изумляют своей чеканной правдой», кажутся очень реальными, понятными: он «видел эти, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть...».

Для героя же автобиографического романа Бунина, которому Пушкин с детства — свой, обыденно домашний, поэт «нашего круга», — те же строки, напротив, полны «наважденья», «колдовства».

В этих двух, столь разнящихся до полной противоположности

- 22 -

восприятиях одних и тех же пушкинских строк, в одном возрастном периоде — разница, конечно же, двух будущих художественных натур писателей, обусловленных как природным внутренним складом личности, так и образом жизни, окружающей средой, выходом из различных сословных кругов.

Но не менее сказывается в этом и то особенное качество и свойство поэзии, поэтики и личности самого Пушкина, каковое издавна пытаются как можно точнее определить многие его исследователи, называя то протеизмом, то гармонией контрастов, синтезом, гармонией разнородного и т. д.17

Но качество это, к счастью, окончательно так и не поддается точному определению. (Именно — к счастью, иначе ретивые «продолжатели» этих важных и нужных вышеуказанных научных открытий давно бы «растиражировали» неповторимого гения поэзии на многочисленные его копии и подделки).

А что точно определить это невозможно («анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается». Л. Толстой18), и не только невозможно, но и не нужно, — об этом красноречиво говорит опыт создания Михаилом Зощенко так называемой «Шестой повести Белкина» («Талисман») и его самокритичная оценка этого опыта (о чем специальный разговор в главе о Зощенко).

Навсегда «наш» (в смысле — поэт «нашего круга»), «семейно-домашний» до «родственной фамильярности», «лично сопровождающий» все периоды жизни героя Бунина, Пушкин показан и на мир смотрящим как бы его глазами, говорящим его словами, выражающим его личные мысли и чувства даже в момент приближения музы и «первых общений» с ней.

«Нечто подобное произошло и со мной в то время. И вот настали для меня те волшебные дни —

Когда в таинственных долинах,

Весной, при кликах лебединых,

Близ вод, сиявших в тишине,

Являться муза стала мне...Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку «промотавшихся отцов», в удел уже не досталось. Но великая и божественная новизна, свежесть и радость «всех впечатлений бытия», но долины, всегда и везде таинственные для

- 23 -

юного сердца, но сияющие в тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но незабвенные встречи с музой — все это у меня было» (81).

Романтичным, точнее, быть может, сказать — дистанционным (в отличие от бунинского, без дистанции, «домашнего», даже, можно сказать, панибратски свойского восприятия и отношения) — было и восприятие Пушкина Мариной Цветаевой (а потом и его героев, особенно образа «вожатого» в «Капитанской дочке»).

В этом детском, но очень-таки необычном, оригинальном восприятии поэта — не на слух и не через его слово, а — через Памятник Пушкину (куда ее девочкой водили к нему ежедневно гулять), через его черную, высокую, в выразительном жесте гордого поклона поставленную фигуру — было нечто и от романтизма начала прошедшей эпохи (байроновского), и от метаморфоз романтизма конца XIX-го — начала XX-го вв., мрачного, «черного» романтизма последних дней уходящей эпохи как дней конца света, апокалипсических.

Но — выражено оно в милой, детской форме присущего для ребенка сравнительства: «я» и «Он» (что потом в иных видах и формах нашей отечественной литературы, у некоторых, по возрасту вполне зрелых писателей, разовьется до грубой гипертрофии того же принципа: «Пушкин и Я». Или, что еще хуже: «Я как Пушкин». Либо — по видимости вроде бы обратное, противоположное, а по сути — то же самое: «пушкин как и я». Иными словами, либо уничижение Пушкина до себя, либо — возвеличение себя до Пушкина).

Для девочки Марины «Памятник Пушкина» был и «целью и средством прогулок» («от Памятника Пушкина до Памятника Пушкина»), и видом ее собственной, «отдельной игры»: «приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку», и — сравнивать (по цвету, по росту, по разнице возможностей): «сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» — с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто меня, тогда — может, потому что я ведь еще вырасту...».19

Скульптурная фигура Пушкина стала уже тогда для Марины Цветаевой и предметом неосознанного выбора между «черным и белым» в жизни и судьбе: «и так как черный был явлен гигантом, а белый — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать,

- 24 -

я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь» (330).

Важно, что для будущей поэтессы «Памятник Пушкина» оказался «первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что Памятник-Пушкина — для меня».

Из всех «первых уроков» маленькой девочки, будущей крупной поэтессы, получаемых от детской игры при сравнивании (числа, цвета, масштаба, материала, мышления) — главным стало «наглядное подтверждение всего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина» (331).

И — еще одно, очень существенное открытие и наглядное подтверждение пушкинской «неприкосновенности и непреложности», его вечности: «...мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял» (332).

«Многие и разные» видения и понимания Пушкина русскими поэтами и писателями новой эпохи освещали его фигуру в богатом спектре самых неожиданных мыслей, сравнений, образов, сочетаний и красок.

А с ним — и свою. Каждый, видя и чувствуя по-своему, вносил и нечто новое, особенное.

Среди них, детских, Алеши Пешкова (горьковское) — одно из самых свежих, первозданных, и самых живых, действенных. Разумеется, здесь играла роль и среда, из которой вышел будущий писатель новой эпохи, и факторы иные.

Но не в меньшей степени — и самая личность будущего писателя, сразу и навсегда отказавшегося от сравниваний и сравнений себя с Пушкиным.

Еще до знакомства с поэзией Пушкина Алеша сам сочинял стихи, часто мыслил и выражался стихами, и «был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в форме ее стихов» (13, 266).

- 25 -

А познав пушкинскую поэзию, он почувствовал ее кровное родство не со своим детским стихоплетством, а с русским народным творчеством: поэмы Пушкина «напоминали мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну».

И это ощущение глубинности пушкинской поэтичности, уходящей корнями в самую древность русского искусства слова, и в то же время ее — первозданности, родниковости, иными словами, новорожденности, оттуда же, из первоисточника, а не от дальнейших модификаций, — сохранилось у Горького навсегда.

И даже с возрастом и дальнейшим самообразованием, когда у него появилось и знание, и понимание, и четкое видение в творчестве Пушкина всех его предшественников и современников, и отечественных, и зарубежных, иными словами, когда Горький, как зрелый писатель, знающий исследователь и опытный педагог-воспитатель нового молодого поколения русских художников слова, критиков и читателей в своих лекциях, статьях, ответах на письма «выстраивал» весьма пышное и разветвленное древо русской литературы, — многочисленные ветви и листья этого древа никогда не застилали и не затуманивали в горьковском восприятии пушкинской первозданности, родниковости его поэтического искусства, новорожденности художественного стиля (от самых далеких, глубинных основ народного искусства слова).

Как метко и, вместе с тем, образно было сказано, «стиль Пушкина — новорожденный, творимый в живой связи с языковым творчеством и сотворением национального художественного самосознания». Вместе с тем, слова как элементы художественного стиля у Пушкина «включают в себя» и «тот смысл и окраску, какую они получили в стиле предшествующих и современных художников: слова Пушкина «помнят» свое пребывание, скажем, в стиле Ломоносова, Фонвизина, Державина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и т. д.».20

Для Горького, сразу воспринявшего поэзию Пушкина и его самого как доброе чудо из русских сказок, как действенное волшебство, они навсегда таковыми и остаются, даже в периоды его зрелой и поздней жизни.

Земное и небесное, — но не просто земное, с его малостями, а корневое, первозданное, только что рожденное, и не просто небесное, а — божественное, в световых, солнечных лучах и излучениях, —

- 26 -

гармоническому союзу этой поэтической новорожденности, первозданности у Пушкина этих двух, столь, казалось бы, разных сфер и свойств его лиры и личности, по-разному называемых («чудесное, волшебное» и — «чеканная правда», а в понятиях теоретических категорий — романтическое и реалистическое) — Горький не переставал и сам дивиться (как чудному явлению в искусстве), и увлекать своим творческим удивлением-открытием Пушкина его читателей и исследователей.

Представ с первого знакомства перед Горьким как «диво дивное», пушкинское слово — в его звучании, содержании и действии — открылось для Горького как слово в прямом смысле волшебное, обладающее чудесным воздействием на людей, как орудие добрых высших сил. И это восприятие Пушкина как чуда, его искусства слова как сказочного волшебства, сохранилось на всю дальнейшую жизнь Горького.

Даже в его Предисловии к прозе Пушкина, предназначенном для американских читателей, где он, знакомя зарубежного читателя с творчеством русского гения в духе американской деловитости, дает точные и краткие характеристики всем родам, видам и жанрам его творчества, Горький не может удержаться от внесения в них элементов пушкинского поэтического «волшебства» и «чудесности». «Пушкин — автор изумительных по силе и страстной нежности чувства лирических стихов, создатель таких эпических и мудрых поэм, каковы «Медный всадник», «Полтава», чудесных по изяществу сказок «Руслан и Людмила», «Русалка».21 Он «изумительно, с блестящим юмором изложил гибким, звонким стихом мудрые сказки русского народа — «Золотой петушок», «О рыбаке и рыбке», «О попе и его работнике Балде»; он создал лучшую в русской литературе и до сего дня не превзойденную историческую драму «Борис Годунов», вероятно, известную Америке по знаменитой опере Мусоргского». «Как прозаик, он написал исторический роман «Капитанская дочка», где, с проницательностью историка, дал живой образ казака Емельяна Пугачева...».

«Его рассказы «Пиковая дама», «Станционный смотритель» и другие положили основание новой русской прозе...».

«Роман в стихах «Евгений Онегин» навсегда останется одним из замечательнейших достижений русского искусства...».

«Он был изумительный мастер эпистолярного стиля, письма Пушкина до сего дня не утратили значения лучших образцов этого стиля».

- 27 -

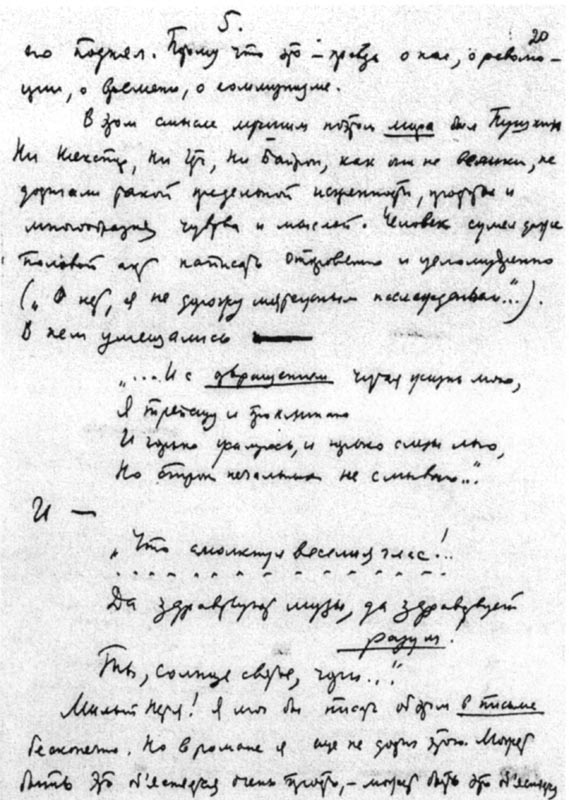

Горький А. М. Предисловие к сочинениям А. С. Пушкина для американских читателей [1926].

Архив А. М. Горького. ПрГ 2-6-1, л. 3.

- 28 -

При этом Горький желает дать иностранным читателям точное представление о роли и месте Пушкина в русской литературе: «Без Пушкина были бы долго невозможны Гоголь — которому он дал тему пьесы «Ревизор», — Лев Толстой, Тургенев, Достоевский, — все эти великие люди России признавали Пушкина своим духовным родоначальником». А также о его значении в поднятии русской литературы на мировой уровень: «Можно сказать, что до Пушкина в России не было литературы, достойной внимания Европы и по глубине и разнообразию равной удивительным достижениям европейского творчества».

Говоря о «редкой даже и для гениальных художников слова способности таинственно проникать в дух и быт чужих стран, отдаленных эпох» (о чем свидетельствуют «такие его произведения, как «Скупой рыцарь», «Египетские ночи», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери»), Горький подчеркивает для западного человека, что «на этих произведениях Пушкина особенно ярко сверкает печать неувядаемости, бессмертия, гениальной прозорливости».

Определяя место Пушкина в мировой литературе среди ее гениев, он обращается к чувствам просвещенных читателей со сравнением, на близость и понимание которого он рассчитывает: «Если б те люди Европы и Америки, в которых процесс чтения произведений подлинного искусства вызывает радостное и почти религиозное чувство восхищения красотой и мудростью духа человеческого, — если б эти люди знали творчество Александра Пушкина, они оценили бы его так же высоко, как высоко и справедливо оценено ими священное писание о человеке столь гениальных художников, каковы Шекспир, Гете и другие этого ряда гигантов» (24, 255—257).

И при такой полной и, одновременно, конкретной характеристике как всех видов творчества Пушкина, вплоть до эпистолярного жанра, так и четком разъяснении обусловленно закономерного появлении его в самой русской литературе и столь же закономерном ее входе с Пушкиным (и благодаря ему) в мировую, в первые ряды ее гигантов, — всю статью в целом и каждый ее пассаж в отдельности пронизывает горьковское ощущение Пушкина как «чуда»: явления — при всей обоснованности появления и конкретности рассмотрения — неожиданного, волшебного, о чем он и желает поделиться с западным читателем.

- 29 -

Находясь под обаянием личности и творчества Пушкина, Горький даже в своем представлении Пушкина иноземным читателям мыслит порой его сравнениями, объясняется с ними — его выражениями.

«Как-то чудесно, сразу после нашествия Наполеона, после того, как русские люди в мундирах офицеров и солдат побывали в Париже, явился этот гениальный человек и на протяжении краткой жизни своей положил незыблемые основания всему, что последовало за ним в области русского искусства» (24, 255).

Эта фраза — своего рода вариация, модификация, а если сказать точнее — перифраза пушкинской фразы из его «Набросков статьи о русской литературе» 1830 г.: «Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной» (VII, 226).

Соглашаясь с Р. И. Хлодовским, что «затем эта формула была им (Пушкиным. — Л. К.) переделана в духе диалектики и историзма. И это естественно: сами заметки начинались словами: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости»22, — можно, однако, заметить, что «формула эта» не столько «была им переделана», сколько дополнена. Обаяние, характерность и особенность не только стиля, но и мышления Пушкина — в органическом сочетании «стилевых контрастов» (Н. К. Гей).

Для подтверждения напомним кое-что из пушкинских органических контрастов:

Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен.

Он весь, как божия гроза.(Полтава)23

Интересно, что почти теми же эпитетами («прекрасен», «ужасен») говорит Мария о Мазепе:

Ах, вижу, голова моя

Полна волнения пустого:

Я принимала за другого

Тебя, старик. Оставь меня.

- 30 -

Твой взор насмешлив и ужасен.

Ты безобразен. Он прекрасен(IV, 302)

Но у Марии это тоже — не противоречия, вернее, больше чем противоречия; это — «несовместность» двух обликов («Я принимала за другого тебя, старик»): того, кого она любила, и — кто предстал перед ней сейчас; ясное видение Марией, находящейся вне себя (сошедшей с ума), в Мазепе того, что не виделось ею тогда, когда она была в здравом уме — его подлого и хитрого двуличия:

В его глазах блестит любовь,

В его речах такая нега!

Его усы белее снега,

А на твоих засохла кровь!..(IV, 302—303)

Авторская характеристика Петра подает его облик в «гармонии контрастов»: «Он весь как божия гроза» — вот планка, подобающая Петру. Он — как разгневанный бог, подобен Божьей грозе, то есть, справедливому явлению, спускающемуся с небес на землю для наказания предателя.

«Гармония контрастов» самого высшего плана в облике Петра как бы проигрывается в разных соотношениях его с другими образами, и не только людей, но и всей непосредственно окружающей его действительности, близких ему предметов и живых существ.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком(IV, 296)

Обычно смирный, конь «мчится», «гордясь могущим седоком» (снова — «могущим», в котором сочетается и собственная сила, «мощь», и ее умелое применение, «могущество»).

Как пахарь, битва отдыхает.

Молчит музыка боевая...

- 31 -

Но —

...се — равнину оглашая

Далече грянуло ура:

Полки увидели ПетраИ он промчался пред полками,

Могущ и радостен как бой.(Там же)

Как говорил А. И. Герцен, «Пушкин знал противоречия, но не смущался ими». А Горький, — что уже не раз приводилось, — видел в этом не противоречия, а «органическое слияние реализма с романтизмом», ставшее характерным для русской литературы после Пушкина, «придавая ей свой тон, свое лицо».

Горьковская «формула» (если употреблять термин Р. И. Хлодовского) внезапности пушкинского появления в литературе («Как-то чудесно, сразу после нашествия Наполеона...»), также как и пушкинская о русской литературе («Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии...»), — не столько им «переделывалась в духе диалектики и историзма», сколько дополнялась в этом же духе, и не раз, в частности, и в том же самом Предисловии.

Но отказываться от передачи ощущения «чуда» в самом факте появления Пушкина в русской литературе — Горький не стал (видимо, и не желал).

«В творчестве Пушкина чувствуется нечто вулканическое, чудесное сочетание страстности и мудрости, чарующей любви к жизни и резкого осуждения ее пошлости, его трогательная нежность не боялась сатирической улыбки, и весь он — чудо» (24, 257) — так кончал родоначальник русской литературы XX-го века свою статью о творчестве «начала всех начал» в русской литературе.

В таком же духе и стиле был сделан Горьким и вывод-наказ для будущих историков литературы: за изложением фактов и событий биографии поэта, за анализом произведений Пушкина — не забывать, что «весь он — чудо»: «Для историка литературы нет темы более значительной и сказочной, чем жизнь и творчество [Пушкина]» (там же).

Возможно, Горький подумывал сам написать со временем творческую биографию Пушкина. Черновой вариант его Предисловия не кончался характеристикой творчества Пушкина. Он содержал следующие строки, набросанные другими чернилами:

- 32 -

«Жизнь Пушкина почти так же сказочно разнообразна, как его творчество.

Он потомок африканца Ганнибала, одного из близких людей царя Петра Великого...» (24, 551).24

При огромной амплитуде горьковских оценок, один конец которой уходил в «божий дар», дар небес, другой — в дар земной, историю предков, — в общем и целом получался — Пушкин: явление новорожденное, искусство первозданное, иными словами, органическое творение (точнее, творческое сотворчество) и божеского, и человеческого («чудо чудное», «диво дивное», — если говорить определениями самого поэта «затейницы» белочки, тридцати трех богатырей, царевны Лебедь из его «Сказки о царе Салтане»).

***

«Предисловие» не стало известно американским читателям, поскольку не был издан однотомник прозы Пушкина, для которого оно предназначалось. До 1938 года оно не было известно и русским читателям.

Но — важно, что восприятие Горьким Пушкина — и его натуры, и его творчества — как «чуда», явившегося в русской литературе «вдруг», — весьма соответствовало, точнее говоря, было адекватным (если не сказать конгениальным) постижением и выражением и натуры самого Пушкина, и законов структуры его художественного мира.

Надо полагать, что Горький, очень хорошо уловивший «дух» Пушкина, имел полное право сказать — лично себе, в строках, не предназначенных для печати:

Читают Пушкина, а тень поэта стонет:

Слова — у всех в устах, но дух — никем не понят!(10 ноября, 1911 Capri)25

И сказал он это тогда, когда уже смог, как художник, не только почувствовать, ощутить, но и квалифицированно оценить, понять и поделиться своим открытием пушкинского «духа» с читателями и слушателями.

Не станем останавливаться на пушкинских сказках, где «чудо на

- 33 -

чуде» — буквально во всем (в характерах героев, их поступках, событиях, явлениях со стороны, в сюжетных поворотах и т. д.). Там — сам жанр этого требовал, тем более, что об особенностях пушкинской «сказочности» уже не мало и очень хорошо было сказано.26

В пушкинских стихах несколько аллегорического плана, не столь уж у него частого («Пророк», «Эхо», «Арион», «Анчар»), — явление чуда, неожиданного «вдруг» с последующим волшебным действием, также можно было бы объяснить спецификой библейско-символической аллегории. Но само появление «шестикрылого серафима» — на земле, перед человеком («Пророк») — не только поэтическая метафора волшебной неожиданности в одном из библейских мотивов. В тексте это и совершенно буквальное схождение с небес на землю определенной фигуры (из мира небесного в мир земной), с определенными целями и реальными, конкретными для их выполнения последовательными действиями (вырвал язык, вложил в уста, вынул сердце, вставил угль, сказал и т. д.):

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы...

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон...

..................

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык...

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.(II, 338)

Но вот когда появляется это неожиданное «вдруг» в финале исторической трагедии — «народ безмолвствует» — причем, уже не в виде фигуры, а как массовый жест, как неожиданный для основных действующих лиц исторической драмы отказ от действия людей, прежде весьма шумно и активно выражающих свое мнение:

- 34 -

Народ! Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.

(Народ в ужасе молчит.)

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ «безмолвствует» (V, 322), —

даже сам автор, причем, также внезапно, неожиданно для себя, тоже «вдруг» осознает, что нежданно-негаданно — угодил в главный узел нерва всей русской истории, в крепко завязанный узел ее «загадок».

Отсюда — «Ай да Пушкин,..». — Слова, говорящие о его собственном, писательском «чуде» перед самим собой как автором исторической трагедии («истинно романтической», — по его собственному определению, которое он не раз подтверждал в своих письмах друзьям).

Столь же неожиданным «вдруг» явился для автора поступок его любимой героини из романа в стихах, на который он отреагировал столь же непосредственно и откровенно: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна. Она замуж вышла...».

Но Татьяна в романе Пушкина «удирает штуку», говоря словами автора, или действует «вдруг», уже не в первый и не в последний раз.

Само явление Татьяны, как и появление ее в сюжетных ходах романа («в деревне, где скучал Евгений», в семье Лариных, в московской родне, на ярмарке невест, в высшем свете Петербурга в роли жены «важного генерала») — почти всегда неожиданность, «чудо».

Подробно разбирая вторую главу пушкинского романа в стихах, В. С. Непомнящий замечает, как «вдруг случается неожиданное»: автор «обрывает себя буквально на полуслове», отделываясь от портрета Ольги «в самой решительной форме» («Но надоел он мне безмерно»); «в поведении автора появляется свобода — ничем в тексте не обусловленная, ничем не подготовленная и не объяснимая. Это и есть чудо»...

...Позвольте мне, читатель мой,

Заняться старшею сестрой.

-----------

Ее сестра звалась Татьяна...27По мнению пушкиниста, явление Татьяны в «Евгении Онегине» «не подготовлено ничем — ни общими законами романного повествования

- 35 -

(Ленский), ни сюжетной мотивировкой (Ольга), ни необходимостью в среде или фоне (Ларины). Другие персонажи должны были появиться, чтобы повествование состоялось, — Татьяна могла бы не появиться... Ее возникновение не вызвано никакой повествовательной необходимостью — оно вызвано свободой, обрушившейся на автора вдруг» (подобно упоминаемой В. С. Непомнящим свободе импровизатора в «Египетских ночах»).

«Татьяна свободно явлена ему. Явление окружено тайной — и для самого автора оно тайна; он даже не сразу находится как назвать ту, что ему явилась» (там же, 48—49).

В семье она не похожа ни на кого из родных — интересами, поведением, обликом:

Она в семье своей родной

Казалась девочкой чужой.В душе Онегина, скучающей, байронической, она пробудила «давно умолкнувшие чувства»; в светских разговорах московских домов, куда возят Татьяну, и где «всех в гостиной занимает / Такой бессвязный, пошлый вздор», («И даже глупости смешной / В тебе не встретишь, свет пустой»), —

Один какой-то шут печальной

Ее находит идеальной

И, прислонившись у дверей,

Элегию готовит ей.(V, 161)

А в не менее скучной и тягостной для Татьяны обстановке у московской родни — рядом с ней («печальной», «идеальной») вдруг появляется реальное лицо из жизни, из близкого самому поэту окружения:

У скучной тетки Таню встретя,

К ней как-то Вяземский подсел

И душу ей занять успел.(V, 161)

Один из самых близких Пушкину друзей, надо думать, не без авторского внутреннего импульса «подсел» к любимой героине своего друга, чтобы хоть как-то скрасить ее пребывание в столь тягостных для нее обстоятельствах.

- 36 -

Как известно из воспоминаний современников, князь Вяземский был человеком леноватым, и по своей воле и охоте он вряд ли бы стал «занимать душу» не знакомой ему провинциалки.

Второй раз в «Онегине» среди действующих лиц появляется лицо реальное, из дружеского круга самого автора. — Первым был упомянутый автором в первой главе «Онегина» — и для Онегина — Каверин:

К Talon помчался: он уверен,

Что там уж ждет его Каверин.Остальные реальные лица — друзья, знакомые автора, — если и появлялись в романе, то не в его сюжете, не в качестве действующих лиц (пусть даже эпизодических), и не для них, то есть не для героев, а лишь в авторском воспоминании или упоминании о них. Во взаимодействие же с героями произведения, пусть даже мимолетное, они не входили. Не составляет исключения в этом плане и один из соседей Лариных:

Мой брат двоюродный, Буянов,

В пуху, в картузе с козырьком, —как аттестует автор героя поэмы своего дядюшки В. Л. Пушкина «Опасный сосед».

Появившись на именинах Татьяны, на правах одного из приглашенных соседей, он возникает не по нужде автора для кого-либо из героев, а для читательского представления об общем колорите лиц и фигур гостей на балу у Лариных:

Умчал Буянов Пустякову,

И в залу высыпали все.

И бал блестит во всей красе.Перед нами, в мире Татьяны (странном, необычном, чуждом общепринятому), вдруг появляется, только для нее — друг самого автора, чтоб «душу ей занять».

Здесь тот самый особенный случай художественного мира Пушкина, которым был так пленен Алеша Пешков еще в детстве (удивительно органическое сочетание в поэзии Пушкина двух, самих по себе противоположных качеств: волшебного и — реального; «сказки», «чуда» — и — «чеканной правды»). А в зрелости назвал это «органическим слиянием романтизма с реализмом».

- 37 -

В Петербурге, на балу, Татьяну по особому воспринимает все общество высшего света:

К ней дамы подвигались ближе;

Старушки улыбались ей;

Мужчины кланялися ниже,

Ловили взор ее очей;

Девицы проходили тише

Пред ней по зале...(V, 172)

И что — самое важное для образа Татьяны, и для сюжета, более того, самое удивительное — это полная неожиданность для автора — поступка его же героини: «Этого я никак не ожидал от нее».

Главного героя («героя моего романа»), автор, сразу представив читателю («Онегин, добрый мой приятель») и наделив чертами, близкими своей натуре и в быту, и в характере (в определенный период), — по ходу движения сюжета старается все более различить от себя

Чтобы насмешливый читатель...

Не повторял потом безбожно,

Что намарал я свой портрет,..

Как будто нам уж невозможно

Писать поэмы о другом,

Как только о себе самом.(V, 33—34)

Последующее дистанцирование автора от героя внутренне мотивировано весьма органично: с перемещением Онегина в деревню появляются новые лица, законно требующие авторского представления их читателям, а развитие событий (объяснение с Татьяной, дуэль с Ленским) столь же закономерно удаляет Онегина на долгое время из сюжета.

Но с характерами главных героев за период увеличения дистанции между ними, не только временной, но и событийной, также происходит нечто неожиданное, хотя и весьма внутренне закономерное. Онегин, прежде весьма далекий Татьяне — образу ее жизни, интересам, складу характера, — начинает проявлять себя и, соответственно, характеризоваться и автором, и светом, словесно, и чертами, весьма близкими Татьяне первых сцен ее появлений в романе:

- 38 -

Но это кто в толпе избранной

Стоит безмолвный и туманный?

Для всех он кажется чужим.(V, 168)

Отсюда весьма естественно и органично, что и поступки Онегина становятся подстать поступкам Татьяны (письмо, и не только по факту его написания, но и по содержанию; состояние после письма, в ожидании ответа; реакция на ответ Татьяны в финале романа). Отношение автора к своим героям в этой второй сцене их объяснений также подобно его отношению в первой сцене, после письма Татьяны.

Но, знать, сердечное страданье

Уже пришло ему невмочь.

Вот вам письмо его точь-в-точь.«Предвижу все: вас оскорбит

Печальной тайны объясненье.

Какое горькое презренье

Ваш гордый взгляд изобразит!»И что ж? Глаза его читали,

Но мысли были далеко;

Мечты, желания, печали

Теснились в душу глубоко.Она вздрогнула и молчит,

И на Онегина глядит

Без удивления, без гнева...

Его больной, угасший взор,

Молящий вид, немой укор,

Ей внятно все...Перед нами — та же кольцевая композиция, то же схождение конца с началом (в сюжете), та же парность (в образах), что и в трагедии «Борис Годунов»28, в пушкинских поэмах и сказках; словом, та же особенная внутренняя организация произведения, пушкинская структурная гармония («гениальность плана», если сказать его выражением о «Божественной комедии» Данте).

Но в «Евгении Онегине», романе в стихах, это совершается при открытом финале, что не был присущ остальным жанрам упомянутых

- 39 -

выше пушкинских произведений, а станет потом (опять же после Пушкина) характерен для русского романа в целом (теперь уже прозаического).

***

«Евгений Онегин» — как ни покажется парадоксальным наше утверждение — несомненное предвестие «Повестей Белкина».

Предвестие — и по счастливой все же развязке, счастливой для судеб героев, что едва ли не самое главное: сохранены и обоюдные чувства двух главных героев, Онегина и Татьяны, именно в последней сцене окончательно проявившие себя как ответные; остался не разрушенным и семейный мир Татьяны и ее мужа; сохранена и онегинская свобода.

(О другом типе пушкинских счастливых концов — в «Повестях Белкина» — Анна Ахматова выразилась так: «happy end-ы, или, вернее «игрушечные развязки» при самых неблагоприятных обстоятельствах, когда уже ни на что ни рассчитывать, ни надеяться нельзя».29 Но концы эти в «Повестях Белкина» были не только «игрушечными развязками»; они еще и развязки — сказочные, с народной верой в то, что все должно хорошо кончиться. Иными словами, это пушкинские «вдруг», где случай выступает как «мощное, мгновенное орудие провидения» в сюжетах и характерах его героев).

Предвестие — и по позиции автора в композиции произведения. Его свободно и вольно развернувшееся, как ни в одном другом до этого жанре, авторское «я», столь всеобъемлющее по интересам, образу жизни, многосторонности «отзвуков» и «откликов» на «каждый звук» (как гипотетический образ поэта в стихотворении «Эхо»), — это авторское «я» было чрезвычайно привлекательно и интересно для читателя (не менее, чем «роман героев») в своих художественных выражениях и гуманистических чувствиях, в своей «болтовне», решительно обо всем и обо всех — делах, явлениях природных и житейских, проблемах современной жизни и ее современниках (не случайно Белинский определил роман Пушкина как «энциклопедию русской жизни»).

Потому оно естественно и органично удерживалось в кругу его главных героев, и само, как центр внутри окружности, удерживало равный

- 40 -

интерес читателей ко всем троим лицам, родственным в романном пушкинском мире. Герои ромна в стихах Пушкина были вровень автору, «родственны» по натуре и устремлениям (Онегин — «добрый мой приятель», Татьяна — «милый идеал»).

Не удивительно, что Пушкин настойчиво и не раз повторял: «Евгений Онегин» — «лучшее мое произведение» (Л. С. Пушкину. Январь (после 12) — начало февраля 1924 г. Из Одессы в Петербург: «Может быть, я пришлю ему (Дельвигу. — Л. К.) отрывки из «Онегина»; это лучшее мое произведение» — Х, 81; А. А. Бестужеву. 24 марта 1825 г. Из Михайловского в Петербург: «Твое письмо очень умно, но все-таки ты неправ, все-таки ты смотришь на «Онегина» не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое» — Х, 131).

Художественный мир «романа в стихах» — мир красоты и свободы отношений автора с героями и читателем, «свободы и воли» каждого в своих проявлениях и также по отношению друг к другу — являлся идеалом для мира человеческих отношений.

Главные его герои — любимы автором, в чем он не раз чистосердечно признается читателям:

Простите мне: я так люблю

Татьяну милую мою!...Хоть я сердечно

Люблю героя моего...Признается, извиняясь перед ними, что, увлекшись, в первом случае — сочувствием героине —

Увы, Татьяна увядает,

Бледнеет, гаснет и молчит! —надолго занял внимание читателя мрачными картинами:

Но полно. Надо мне скорей

Развеселить воображенье

Картиной счастливой любви.(V, 86)

А во втором случае, с Онегиным, напротив, извиняется, что неожиданно оборвал разговор о нем —

- 41 -

Со временем отчет я вам

Подробно обо всем отдам.

Но не теперь.Не в первый и не в последний раз автор неожиданно, «вдруг» оставляет героя: после сцен его петербургской жизни, перед поездкой в деревню (конец главы первой); перед объяснением Онегина с Татьяной после ее письма (конец главы третьей); после дуэли Онегина с Ленским (конец главы шестой); в финале романа, после объяснения героев (конец главы восьмой).

Всякий раз это весьма органический, естественный антракт, необходимый и лично каждому, и всем вместе участникам этого удивительного тройственного союза свободных и, вместе с тем, по-домашнему близких и по-семейному родственных друг другу личностей, — родственных в художественном мире романа в стихах.

Сюжетно антракты происходят перед каждым новым жизненным этапом героя, автора, читателя.

После первого, петербургского, великосветского периода и перед поездкой в деревню, когда должна произойти смена образа жизни героя, и в преддверии новых обстоятельств автору очень удобно поговорить с читателем о разнице «между Онегиным и мной». — Суета и общий ритуал светской жизни, описанные в главе первой, сводил на нет эти различия, да и не было нужды в тех условиях их подчеркивать: общего было так много (в образе жизни, увлечениях, отношении к моде и т. д.), что автору даже приятно было вспомнить обо всем этом по удобному, весьма к месту подвернувшемуся случаю. И самому вспомнить, и увлечь читателя общими увлечениями (или воспоминаниями), — если они были. Если — нет, то дать ему представление обо всем этом (начиная с «кабинета» героя, театра, «званых вечеров», «науки страсти нежной», — всего того, что составляло вихрь светской жизни и являло интерес для автора и героя в годы молодости, когда оба были и «молодыми повесами», и «науку страсти нежной» знали «лучше всех наук», увлекались и капризами моды, вплоть до «красы ногтей» и т. д.). Благодаря этому автор мог повести разговор о герое не только как «добром приятеле» лично его, автора, но и как о близком человеке и читателю:

...мой приятель

Родился на брегах Невы,

- 42 -

Где, может быть, родились вы

Или блистали, мой читатель?

Там некогда гулял и я,

Но вреден север для меня.(V, 10)

Сразу попадая в атмосферу этих близких отношений, мы получаем и первоначальные представления об отличии (знаем, что автор не родился «на брегах Невы», но читатель — «быть может», и родился, или — во всяком случае — «блистал» в том свете, где автор «некогда гулял», и в прямом, и в переносном смысле. И в этом втором, переносном смысле, «Север» и оказался «вреден для меня»).

Первый антракт происходит после непосредственных впечатлений читателя от героя и автора, когда почти в каждой сцене автор делился и своим впечатлением, и своим отношением, в целом — достаточно близкими (и к «кабинету» Онегина, где он «одет, раздет и вновь одет», и к образу жизни — «Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут», и к театру — «Волшебный край! Там в стары годы...»), хотя и отличающимися: «И молвил: «Всех пора на смену; / Балеты долго я терпел, / Но и Дидло мне надоел» (V, 14, 16, 19).

Это позволяет читателю познакомиться с двумя характерами, имеющими так много общего («молодой повеса», отношение к наследству и т. п.) и, вместе с тем, почувствовать между ними и разницу.

Вторая «передышка» происходит перед сценой объяснения в саду Онегина с Татьяной; это именно «передышка» — в буквальном смысле слова — для всех.

И для героини, после столь напряженных переживаний, вызванных ее чувством к Онегину, объяснением в письме, ожиданием ответа и — неожиданным его приездом.

Вдруг топот!.. кровь ее застыла.

Вот ближе! скачут... и на двор

Евгений! «Ах!» — и легче тени

Татьяна прыг в другие сени,

С крыльца на двор, и прямо в сад,

Летит, летит; взглянуть назад

Не смеет; мигом обежала

- 43 -

Куртины, мостики, лужок.

Аллею к озеру, лесок,

Кусты сирен переломала,

По цветникам летя к ручью,

И, задыхаясь, на скамьюXXXIX

Упала...

«Здесь он! здесь Евгений!

О боже! что подумал он!»(V, 75)

XLI

Но, наконец она вздохнула

И встала со скамьи своей;

Пошла...Передышка необходима и автору.

Ему, «любящему сердечно» своих героев и переживающему за каждого из них, понадобилось немало душевных усилий, чтобы перевести для читателя с французского на русский письмо Татьяны, поразившее его самого.

Читаю с тайною тоскою

И начитаться не могу.

Кто ей внушал и эту нежность,

И слов любезную небрежность?

Кто ей внушал умильный вздор,

Безумный сердца разговор,

И увлекательный и вредный?

Я не могу понять.(V, 69)

Авторское удивление богатством чувств в письме Татьяны — весьма отличается по восприятию автором же поведения Онегина в свете в первой главе романа:

Как рано мог он лицемерить,

Таить надежду, ревновать,

Разуверять, заставить верить,

Казаться мрачным, изнывать...

- 44 -

Как он умел казаться новым,

Шутя невинность изумлять...Как рано мог уж он тревожить

Сердца кокеток записных!..(V, 13—14)

Но — что любопытно и важно: лексика и стилистика, черты и приемы письма Татьяны («и эта нежность, и слов любезная небрежность») — удивительно близки.

Только там все это шло от знания «науки страсти нежной», здесь — от непроизвольно нахлынувшего истинного чувства.

И это — еще одно из «тайных», «скрытых», но зароненных в душу читателей (очень может быть, что им пока и не замеченных, но автором — уже зароненных) «сближений» натур Татьяны и Онегина; одна из органических мотивировок к последней финальной встрече, где ответность чувств героев выступит открыто, почти в повторных формах выражения (при обратной направленности).

Все вместе взятое рождает заключительные строки третьей главы:

Но следствия нежданной встречи

Сегодня, милые друзья,

Пересказать не в силах я;

Мне должно после долгой речи

И погулять и отдохнуть:

Докончу после как-нибудь.(V, 77)

И это авторское, также как и у героев «романа героев» (определение С. Г. Бочарова) очень искреннее состояние и желание, длится шесть полных онегинских строф. — Глава следующая, четвертая, начинается сразу с VII строфы (первые шесть — I, II, III, IV, V, VI — автором пропускаются). И начинается она, как начинался роман, «симметрично» (выражение Д. Д. Благого и В. С. Непомнящего по отношению к структуре «Бориса Годунова»): эпиграфом.

Далее, также симметрично первой главе, следует афористическая сентенция:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей

- 45 -

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.(V, 78)

Но не в форме прямой речи героя, как было в его тираде о дяде («Мой дядя самых честных правил...»). Что она принадлежит не автору (точнее, не только автору), мы узнаем из следующих за ней слов автора, также симметричных первой главе.

Там прямую речь героя заключали авторские слова:

Так думал молодой повеса,

Летя в пыли на почтовых...Здесь — мы узнаем, что это мысли героя, а не самого автора («Так точно думал мой Евгений»), лишь по прочтении целых двух онегинских строф (28 строк стиха).

Но что так думал не только герой, но и автор, нам уже было ясно из косвенной формы речи (для автора — почти прямой, с принятой формой множественного числа «мы»).

Подобно передышке Татьяне на скамье, эта авторская передышка-переключение в повествовании объясняет и подготавливает к очень ответственной для всех участников сцене объяснения, и не только Онегина с Татьяной, но и автора с читателем.

Ответственной, поскольку она завершается обращением к читателю в форме излюбленного автором вопроса, с приглашением присоединиться к его, авторскому мнению:

Вы согласитесь, мой читатель,

Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель.(Кстати, заметим: теперь Онегин, после всего сказанного о нем автором, уже и «наш приятель», а не только «мой приятель». — Л. К.)

Не в первый раз он тут явил

Души прямое благородство,

Хотя людей недоброхотство

В нем не щадило ничего.(V, 83)

Продолжая разговор об Онегине, автор с доверием переводит

- 46 -

его в русло теперь уже общего, важного и, как он понимает, больного для всего теперешнего «дружества» в мире романа вопроса — о верных друзьях:

Хотя людей недоброхотство

В нем не щадило ничего:

Враги его, друзья его

(Что, может быть, одно и то же)

Его честили так и сяк.

Врагов имеет в мире всяк,

Но от друзей спаси нас, боже!

Уж эти мне друзья, друзья!

Об них недаром вспомнил я.(Там же)

Но не странно ли, что читатель вводится автором в положение «дружества» при весьма, казалось бы, мало располагающих к этому обстоятельствах?

Только что, до этого, он, как будто, установил дружеские отношения с читателями (а перед этим — с героями), называя их теперь «друзья мои», «милые друзья» (правда, не в первый раз:

Друзья Людмилы и Руслана!

С героем моего романа

Без предисловий, сей же час

Позвольте познакомить вас: —так приглашал автор в первой главе «Онегина» прежних своих друзей-читателей к «дружеству» с героями нового произведения).