- 299 -

РАННИЕ ПОСТАНОВКИ «ГОРЯ ОТ УМА»

Обзор Вл. Филиппова

Как известно, при жизни Грибоедова предприняты были три попытки сыграть «Горе от ума». П. А. Каратыгин рассказал о том, как, по инициативе его и А. Григорьева, воспитанники Театрального училища, с согласия Грибоедова и в его присутствии, репетировали «Горе от ума»; но петербургский генерал-губернатор, узнав об этом, «положил конец нашим начинаниям»1. Имеются сведения о том, что комедия «была играна в 1827 году, в присутствии автора в крепости Эривани, в одной из комнат дворца Саардарского»2. Наконец, М. Г[амазов] в статье «Первые представления комедии «Горе от ума», из воспоминаний участника»3 писал: «Несколько молодых людей разучили III действие «Горе от ума» и в подобающих костюмах и масках, в том числе и я, исполнявший роль Хлёстовой, разъезжали по городу в каретах, с шестью или семью человеками музыкантов и останавливались перед освещенными окнами хороших домов, посылали хозяевам визитные карточки с надписью «3-е действие Горе от ума». Нас приглашали войти; мы являлись со своим оркестром, разыгрывали акт и оканчивали шутовским кадрилем; я в роли старухи Хлёстовой танцевал с Фамусовым, Скалозуб с графиней Хрюминой, глухой князь с Натальей Дмитриевной, Молчалин с княгиней». «Шутовской кадриль», как мы в дальнейшем увидим, долгие годы заканчивал III действие великой комедии.

Таковы были попытки сыграть «Горе от ума» при жизни драматурга. Но и после его кончины в течение нескольких сезонов дело обстояло не лучше.

Впервые на афише «Горе от ума» появилось в связи с бенефисом М. И. Валберховой, когда 2 декабря (ст. ст.) 1829 г. в «Большом театре» в Петербурге после пятиактной драмы «Иоанн герцог Финляндский» была объявлена «интермедия дивертисмент, составленная из декламаций, пенья, танцев и плясок» «Театральное фойэ» или «Сцена позади сцены». «В оной интермедии, — сообщала афиша, — будет играна сцена из комедии «Горе от ума» в стихах, соч. А. С. Грибоедова». Здесь давалось I действие, начиная с выхода Чацкого (с явл. 7), которого афиша именовала Чадским (его играл Сосницкий, Фамусова — Борецкой, Софью — Семенова, Лизу — «её горнишную» — воспитанница Монготье)4. По поводу этого спектакля сохранилось два отзыва. Инспектор труппы Храповицкий отметил на афише: «Сосницкий был очень хорош»5. «Северная Пчела» (1829, № 149) писала: «В театральном фойэ слышали мы две сцены из перла нашей комедии «Горе от ума». Слышали и мысленно повторяли: Горе! Горе! Неуменье артистов скрыло от нас ум незабвенного А. С. Грибоедова».

Та же сцена I действия (вопреки «Перечню представлений комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» на сценах императорских театров», утверждающему, что «до 1831 года исполнялось на Московской сцене одно только III-ье действие»6) была дана 30 января 1830 г. в Москве. Но не с «подмостков Малого театра» «впервые прозвучали бессмертные стихи Грибоедова»7, а со сцены московского Большого театра. Это был бенефис М. С. Щепкина, который играл Фамусова, несмотря на то, что вся его роль состояла из 20 строк (в одном 9 явл.). Исполнители: Чацкий —

- 300 -

Сабуров, Софья — Львова-Синецкая, Лиза — Златопольская. По поводу этого спектакля «Московский Телеграф» (1830, № 3) писал: «После жалкого представления комедии Мольера («Скупой») была выставлена интермедия-дивертисман под названием «Маскарад», которая была украшена новыми сценами из трагедии «Ермак» и из бессмертной комедии «Горе от ума». Подобные сему интермедии неизбежны в бенефисах; хорошо по крайней мере, что гг. актёры стараются приправить их чем-нибудь привлекательным... Но сии отрывки, выставленные на сцене, имели одинаковую участь с альманачными отрывками (т. е. напечатанными в альманахе «Русская Талия» 1825 г. — В. Ф.). Они мало имели действия на зрителей, которые как будто из вежливости похлопали некоторым остроумным стихам Грибоедова. Последовавшие затем танцы и пение были гораздо лучше приняты, несмотря на то, что мы уже пресытились оными».

Затем был поставлен на сцене III акт комедии: в Петербурге в бенефис Каратыгиной-большей 5 февраля и в Москве в бенефис Репиной 23 мая 1830 г.

Афиша объявляла: «Московский бал, III действие из комедии в стихах Горе от ума, сочинение г. Грибоедова, с принадлежащими к оной танцами». В Петербурге его давали после трагедии в 5 действиях «Смерть Агамемнона», а в Москве после волшебной оперы в 4 действиях Бенцель-Мюллера «Чортова мельница» и одноактной (переводной) комедии-водевиля Ленского «Муж и жена». Состав исполнителей в порядке афиши: Чацкий — Каратыгин б. (больший: Василий Андреевич), Софья — Семенова, Фамусов — Рязанцев, Молчалин — Дюр, Лиза — восп. Монготье, Хлёстова — Ежова б., Горич — Брянской, Нат. Дмитриевна — Каратыгина б., Загорецкий — Сосницкий, Скалозуб — Экунин, Тугоуховский — Григорьев б., Княгиня — Величкина б., Княжны — Лабзина, Прилуцкая, Францова, Кальбрехт, Щербинина, Трохнева, Хрюмина-бабушка — Гусева, внучка — Шемаева м., г. N. — Хозяинцев, г. D. — Каратыгин меньший.

Сохранившаяся афиша бенефиса Репиной весьма показательна. Указывалось, что «в оном бале будут танцевать новую французскую кадриль в 8 пар, аранжированную г. Сабуровым, новая музыка из русских песен», «новую мазурку, музыка соч. А. Н. Верстовского» в четыре пары. Указывались и те, кто «в оном бале будут играть роли: Чацкого — Мочалов, Фамусова — Щепкин, Софью — Потанчикова, Лизу — Нагаева, Молчалина — Ленский, Скалозуба — Орлов, Горича — Третьяков, Наталью Дмитриевну — Рыкалова, Тугоуховского — Степанов, княгиню — Кураева, графиню бабушку Хрюмину — Сорокина, Графиню внучку — Ришард, Загорецкого — Живокини и Хлёстову — Кавалерова. Начало в 6 часов».

«Московский Телеграф» писал о бенефисе г-жи Репиной: «Иногородние читатели вероятно полагают, что актёры Московского театра, которым совершенно известны все обыкновения жителей древней столицы, на сей раз были в настоящей своей сфере, и что Москва в миниатюре, с удивительною верностью изображенная, явилась на сцене Большого театра. Этого и мы ожидали, прежде представления. Но... увы. Горе! Горе! только не от ума, а от дурной обстановки пьесы. Представление так названного Московского бала уподобилось разыгрыванию творения Моцарта или Вебера, оркестром не стройным, не слаженным, где ни один музыкант не согласовался с гармониею целого. Исчисление всего того, что искажало это представление, заняло бы более страниц, нежели сколько мы их употребили на рассмотрение бессмертной комедии. А посему мы умолчим о сем прегрешении нашей труппы...»

В том же 1830 г. на сцене петербургского театра было поставлено IV действие «Горя от ума», шедшее с III действием. 16 июня этого года в бенефис Каратыгина-меньшого (Петра Андреевича) бенефициант играл Репетилова.

9 октября этого же года в Петербурге были даны сцены из I действия, III и IV действия. Отрывки из комедии (то одни сцены из I д., то одно III д., то III и IV д., то сцены из I, III и IV д.) давались 25 раз. В Москве IV действие вместе с III действием было впервые дано 25 февраля 1831 г.8. Имеющийся отзыв «Московского Телеграфа», написанный «после первого представления комедии Горе от ума, в среду, 25 февраля 1831 года» и касающийся не только бала, но и разъезда

- 301 -

АФИША ПЕРВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «ГОРЯ ОТ УМА», 1831 г.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

- 302 -

гостей, позволяет установить данный факт. Подтверждением ему является и «Письмо из Москвы», напечатанное в «Северной Пчеле» 1831 г. (№№ 77 и 80). Наконец, вся комедия была поставлена на петербургской сцене «в понедельник 26 Генваря» (1831 г.) «Российскими придворными актёрами» «в пользу актёра г. Брянского».

Сохранившаяся афиша — она воспроизводилась в печати9 — знакомит с исполнителями: Фамусов — Рязанцев, Софья — Семенова, Чацкий — Каратыгин б., Платон Михайлович — Брянской, Наталия Дмитриевна — Каратыгина б., Репетилов — Сосницкий, Загорецкий — Каратыгин м., Молчалин — Дюр, Скалозуб — Григорьев б., Лиза — Азаревичева, Хлёстова — Ежова б., Хрюмина — Гусева, её внучка — Прилуцкая, Тугоуховский — Воротников, Княгиня — Величкина, княжны — Лабзина, Монготье, Григорьева, Кальбрехт, Степанова, Трохнева. Слуги — Алекин, Мельников, г. N — Григорьев м., г. D — Дубровин, Лакей Чацкого — Руссо, Лакей Хрюминой — Соколов, Лакей Скалозуба — Бекер.

Прежде чем перейти к обзору первых постановок «Горя от ума», попытаемся выяснить, почему пьеса первоначально ставилась лишь в отрывках. Естественно предполагать, что цензура не допускала постановки всей комедии. Принято считать вслед за Вольфом10, что «цензура как бы нарочно поддразнивала публику, разрешая по акту постановку на сцене великой комедии». Но это далеко не точно. Официальные «Рапорты о пьесах, рассмотренных на всех языках» Архива имп. театров (Гос. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина) 1828 г. (№ 103), 1829 г. (№ 428) и 1830 г. (№ 62) говорят о том, что в эти годы «Горе от ума» представлялось на разрешение цензуры не полностью, а поактно.

Не касаясь истории цензурных мытарств «Горя от ума», впервые раскрытых Н. К. Пиксановым в его комментариях к Собранию сочинений Грибоедова в Академическом издании, и ряда существенных деталей, освещенных Л. К. Ильинским в рукописи, хранящейся в Театральном музее им. А. А. Бахрушина (ЦТМ, № 163833) и публикуемой в настоящем томе «Литературного Наследства», укажем лишь одно побочное обстоятельство, сыгравшее, как нам кажется, решающую роль в судьбе первых постановок великой комедии.

Дело в том, что после кончины Грибоедова наследником авторских прав на «Горе от ума» считал себя Фаддей Булгарин. На основании собственноручной надписи, сделанной поэтом на рукописном экземпляре комедии — «Горе моё поручаю Булгарину», — последний считал себя собственником «Горя от ума». Он писал Дондукову-Корсакову: «Грибоедов, уезжая посланником в Персию, дал мне полное право распоряжаться сею комедиею и передал на неё право собственности собственноручною надписью на подлинной комедии и особою формальною бумагою»11. Несомненно, — это отмечал ещё Вольф12, — Булгарин хотел извлечь максимальные выгоды из наследия Грибоедова и по частям передавал её театру, и впоследствии, разрешив Брянскому поставить всю комедию (а в сущности, добавив лишь II акт), Булгарин взял с него тысячу рублей на ассигнации.

Разрешая для постановки сцену I акта, «ценсор» Евстафий Ольдекоп писал: «Сия так называемая сцена заключает в себе явления 7, 8 и 9 первого действия вышеозначенной комедии, уже отпечатанные в «Русской Талии». Сия сцена беспрекословно может быть представлена на театре». Когда через год давалось разрешение (оно подписано 11 декабря 1829 г.) на постановку III действия, тот же цензор рапортовал: «Сие действие уже отпечатано в «Русской Талии», изданное в 1825 году отличным Русским писателем Ф. В. Булгариным, и уже по сей причине не может в себе заключать ничего предосудительного». Следовательно, со стороны цензуры не могло быть возражений против постановки сцены из I действия и всего III действия одновременно. Если, однако, сначала были представлены сцены из I действия, а затем через год III действие, в этом был заинтересован Булгарин. Небезынтересно отметить и ещё одно обстоятельство. Когда для бенефиса П. Каратыгина был одобрен к представлению IV акт комедии (7 мая 1830 г.), то цензурой были изъяты все «предосудительные места» (о «тайных собраниях» в клубе, о хамах секретарях, о Лохмотьеве Алексее). Начиная со слов Репетилова «пожалоста

- 303 -

молчи, я слово дал молчать», вымаран обмен репликами с Чацким: вместо восьми строк находим лишь две:

У нас по четвергам собранья

О том, о сем потолковать.Слова «но государственное дело» заменены словами «литературное есть дело»; вместо «тесть немец» — «тесть знатный». Слова Загорецкого «Такой же я, как вы, ужасный либерал» заменены словами: «Я неудачи сам встречал». Когда же давалось разрешение на постановку всей комедии для бенефиса Брянского, т. е. первые шесть явлений I действия, не опубликованные в «Русской Талии», и всё второе, до этого не шедшее на сцене и, по существу, наиболее, казалось бы, «предосудительное», — со стороны цензуры не было никаких возражений. Несомненно, что Булгарин, представляя данный акт на рассмотрение цензуры, сам предварительно сильно «почистил» текст13.

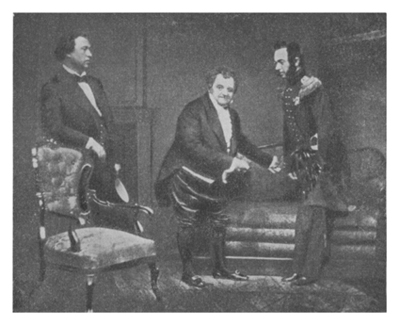

«ГОРЕ ОТ УМА» В ПОСТАНОВКЕ МАЛОГО ТЕАТРА

Чацкий — Самарин, Фамусов — Щепкин, Скалозуб — Ольгин

Фотография, 1840-е гг.Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Чтобы не возвращаться к вопросу о тексте, произносившемся со сцены, напомним те вымарки и изменения, которые были сделаны в I и III действиях комедии в опубликованных сценах в «Русской Талии». В I действии были изъяты явления с первого по шестое включительно (до выхода Чацкого). Причина этого изъятия весьма показательна. Цензор рапортовал о том, что он читал рукопись «Горя от ума» и «нашёл, что в I-м и 3-м явл. первого действия представляется благородная девушка, проведшая с холостым мужчиною целую ночь в своей спальне и

- 304 -

выходящая из оной с ним вместе без всякого стыда, а в 11-м и 12-м явл. четвёртого действия та же девушка присылает после полуночи горничную свою звать того же мужчину к себе на ночь: что он, ценсор, находя сии сцены противными благопристойности и нравственности, одобрить сей рукописи к печатанию не может».

Что касается III действия, то напомним, что вся сцена III акта, посвященная ученью и книгам, в которой высказываются Фамусов, Хлёстова, Княгиня, Скалозуб, Загорецкий, вместо 27 строк (от 520-го до 545-го стиха Академического издания) содержала лишь три строчки:

Ну, вот! великая беда,

Что выпьет лишнее мужчина!

Ученье — вот чума, учёность — вот причина...благодаря чему «великая беда» осталась без рифмы — «пуще, чем когда». Без рифмы осталась и строка:

В горах изранен в лоб,

так как «Что? К фармазонам в клоб?» было изъято цензурой14. Вымарана и фраза Чацкого «Чины людьми даются, а люди могут обмануться»; «С министрами про вашу связь» заменено: «С иными важными людьми про вашу связь», вместо «При трёх министрах был начальник отделенья; переведён сюда» говорилось: «отличного ума и поведенья; из Петербурга к нам переведён». Наконец диалог:

Чацкий.

Зачем же мнения чужие только святы?

Молчалин.

Ведь надобно-ж зависеть от других.

Чацкий.

Зачем же надобно?

Молчалин.

В чинах мы небольших,

превратился в следующий невразумительный разговор:

— Ведь надобно-ж других иметь в виду.

— Зачем же надобно?

— Чтоб не попасть в беду.Кроме того, в сценическом тексте имеем ещё отдельные изменения, сделанные так же, как вышеуказанные уже в первопечатном тексте, помещенном в альманахе «Русская Талия»15.

Искажённый по цензурным соображениям текст десятки лет продолжал звучать со сцены. Но имели место и исключения. Так, первый спектакль «Горя от ума», шедший в провинции (в 1831 г. в Киеве), был поставлен без цензурных вымарок16.

Возвращаясь к вопросу о первых спектаклях на столичной сцене, укажем, что в Москве «Горе от ума» впервые было сыграно полностью 27 ноября 1831 г. Состав исполнителей этого спектакля может быть установлен, несмотря на отсутствие афиши (нам не удалось её найти). Материалом для этого служит собственноручный список гл. режиссера Малого театра С. А. Черневского17. Фамусов — Щепкин, Софья — Потанчикова, Лиза — Нечаева, Молчалин — Д. Ленский, Чацкий — Мочалов, Скалозуб — Орлов, Наталья Дмитриевна — Рыкалова, Горичев — Третьяков, Тугоуховский — П. Степанов, Тугоуховская — Кураева, Хрюмина-бабушка — Боженовская, Внучка — Ришард, Хлёстова — Кавалерова, Загорецкий — Живокини, г. D. — Богданов, г. N. — Никифоров, Репетилов — Сабуров18.

Первые спектакли «Горя от ума», особенно когда пьеса давалась отдельными актами, не удовлетворили критику. Как мы видели выше, «Московский Телеграф» (1830, № 13) осудил спектакль.

- 305 -

Когда были даны впервые III и IV акты комедии, то в «Северной Пчеле», в «Письме к Ф. В. Булгарину из Москвы» (1831, № 80), мы находим следующие строки: «Мы ожидаем представления сей пиесы на здешнем театре. Увидим, что-то будет, а что до сих пор видели, то было хуже нежели с грехом пополам! Третье и четвёртое действие, данные в первый раз на маслянице, были выставлены в таком безобразном виде (во всех отношениях), что грустно было смотреть». Наконец, когда пьеса была вся поставлена, впечатление критики также было отрицательным: «Актёры играли дурно и ни один из них, не исключая даже г. Щепкина, не понял своей роли», — писал «Европеец» (1832, № 1, стр. 135). Спектакль не вызвал одобрения и Н. И. Надеждина, отметившего в «Телескопе» неудачу Щепкина.

П. КАРАТЫГИН В РОЛИ ЗАГОРЕЦКОГО И И. СОСНИЦКИЙ В РОЛИ РЕПЕТИЛОВА

Литография П. Бореля в издании 1858 г.Местонахождение оригинала неизвестно

То же впечатление было и от петербургского спектакля. Булгарин, как мы дальше увидим, выделивший Каратыгину, которая «представила на сцене именно ту женщину, какая изображена в комедии», и Брянского (игравшего Платона Михайловича), сумевшего «несколькими стихами очертить характер и, произнеся несколько слов, передать этот характер в том виде, как желал автор»,19 писал:

- 306 -

«Все прочие господа артисты (между которыми есть впрочем весьма искусные) более или менее отступают от подлинного смысла ролей и тем чрезвычайно вредят пьесе... Никто не постиг характеров, никто не понял стихов Грибоедова».

Любопытно тут же отметить, что по поводу и московских и петербургских спектаклей критика должна была всё же отметить их настоящий успех у зрителей, но относила его не к игре актёров, а к пьесе.

Ни в какой мере не считая нужным затушёвывать или преуменьшать недостатки первых исполнений «Горя от ума», мы, однако, думаем, что успех спектаклей, всеми отмечаемый, вносит значительный корректив в отрицательные суждения о них. Допуская даже, что при показе IV акта «первые наши актёры были так превосходны, что даже не знали ролей и коверкали стихи»20, всё же позволяем себе думать, что причина отрицательных суждений заключалась в другом.

Великая комедия, хорошо знакомая каждому, не может не вызвать своих — и очень отчётливых — представлений о любом действующем лице и пьесе в целом. Зритель приходит в театр со своим готовым пониманием «Горя от ума», и театр должен не только «убедить», но и «переубедить» его. Ведь не случайно, что чуть ли не каждый новый исполнитель — особенно таких ролей, как Фамусов и Чацкий, — впоследствии становящийся легендой театра, при первых спектаклях вызывал к себе отрицательное отношение (так было со Щепкиным и Станиславским, Сосницким, Качаловым). Учитывая и то, что сложность этих образов требует многолетнего вхождения в них, всё же нельзя не признать, что значительная доля этого изменения отношения зрителей к исполнителю состоит в том, что актёр, постепенно переубеждая зрителя, наконец, убеждает его. И второе: прежде всего обращает на себя внимание исполнение какой-либо второстепенной, а то и третьестепенной роли (которую, читая, не очень живо себе представляешь). Так, из московских исполнителей похвалы заслужили Орлов — Скалозуб, Никифоров, игравший г. D., и Степанов, игравший Тугоуховского — обе роли (и особенно Тугоуховский) в чтении, конечно, не впечатляются. Небезынтересно указать, что московский исполнитель роли Скалозуба вызвал общий одобрительный отзыв: «Г-н Орлов явился настоящим Скалозубом. Особенно, когда во время бала он вальсировал и во время разъезда говорил Репетилову, что в Вольтеры даст фельдфебеля, мы видели живой экземпляр одного из тех людей, на которых метил автор»22 («Московский Телеграф» 1831, № 5). Орлов «убеждал» зрителя «вопреки» тексту автора, — напомним, что из четырёх его реплик, имеющихся в III и IV актах (а отзыв относится именно к ним: II акт ещё не шёл на сцене), он произносил лишь три (из 14 строк роли лишь десять), причём знаменитое четверостишие, наиболее существенное для обрисовки образа;

Я вас обрадую: всеобщая молва,

Что есть проект насчёт лицеев, школ, гимназий,

Там будут лишь учить по-нашему: раз, два!

А книги сохранят так: для больших оказий, —было изъято цензурой и не говорилось актёром. Таким образом, исполнитель вызывал одобрение за «игру» — за манеру держаться, танцевать и т. д., и зритель получил впечатление и от иных средств, чем те, которые были предоставлены в его распоряжение автором, и от иного содержания образа, чем тот, который был создан Грибоедовым. Понятно, это могло иметь место лишь в том случае, если зритель, прочитавший пьесу, не обратил соответствующего внимания на роль Скалозуба,

Ещё интереснее отношение критики к исполнению роли Тугоуховского. В частности, интересно оно потому, что вскрывает требования, предъявлявшиеся в то время со стороны зрителей к актёру.

Как известно, П. Степанов, благодаря исполнению роли Тугоуховского, создал себе имя.

«Московский Телеграф» (1830, № 13) писал по поводу бенефиса Репиной, когда давался один III акт: «Только одно из действующих лиц удовлетворило ожидания

- 307 -

публики. Это князь Тугоуховский, который не говорит ни одного слова. Но молодой артист г. П. Степанов так умел преобразиться в дряхлого московского барина, так искусно подделал свою походку и физиономию, что мы вменяем себе в обязанность отдать ему должную справедливость». Тот же «Московский Телеграф» после представления 25 февраля 1831 г. опять выделял П.Степанова: «Князю не пришлось сказать ни одного слова, но его вид, вход с дочерьми и прогулка по зале были так хороши, что невольно заставляли хохотать». Если же мы припомним, что Тугоуховский-Степанов принимал участие и в танцах, нам станет понятным, что пленяло в его исполнении современников. Они, зная молодость исполнителя, восторгались его искусством перевоплощения, а не объективной стороной образа, и воспитанные на водевилях, особенно ценили игровые моменты. Не случайно тот же журнал добавляет: «Этих-то правдоподобных, разительных подделок, этих-то очаровательных ухищрений сценического искусства и недостаёт у наших актёров, а без них картина целого общества будет не представлена на театре, но только прочитана»; тут же журнал добавляет: «Комедию можно прочитать и дома».

В. САМОЙЛОВ В РОЛИ КНЯЗЯ ТУГОУХОВСКОГО

Автозарисовка, 1885 г.Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Вот в том-то и дело, что «Горе от ума», прочитанное дома, не дало возможности зрителям увидеть танцующего Скалозуба и г. N, а также представить себе в действии персонаж, в уста которого автор вложил лишь междометия: «О-хм! И-хм! А-хм! Э-хм? И-хм? У-хм?».

Ещё более убедительным доказательством этого служит исполнение А. М. Каратыгиной роли Наталии Дмитриевны. Современники указывали, что «из всех действующих лиц сей комедии одна только А. М. Каратыгина совершенно поняла автора и представила на сцене именно ту женщину, которая изображена в комедии». Другими словами, единственной исполнительницей, удовлетворившей критику при первых постановках «Горя от ума» именно с точки зрения правильного — как мы бы теперь сказали — воплощения автора, была Каратыгина. Вместе с тем именно она-то (это можно утверждать со всей категоричностью) играла совсем не то, что было написано автором. Цензурный экземпляр III акта комедии, разрешенной для её бенефиса, имел одну существенную особенность, достаточно любопытную

- 308 -

и заслуживающую того, чтобы на ней остановиться, тем более что она на десятилетия вошла в обиход русского театра. Мы имеем в виду значительное уменьшение роли графини Хрюминой-внучки, у которой из четырнадцати реплик осталось лишь семь, и из пяти явлений, в которых она «разговаривает», оставлены лишь два. За счёт реплик графини-внучки сильно увеличена роль Наталии Дмитриевны, которой отданы все слова 17 явления (в сцене с Загорецким) и обе реплики следующего, 18 явления (где первая реплика естественно видоизменена: вместо обращения «Ah! grand’maman! вот чудеса!» — «Ах, боже мой! Вот чудеса...»).

Но и этим дело не ограничилось. Язвительная реплика 9 явления, так убедительно дополняющая только что сделанную характеристику графини-внучки («Зла, в девках целый век...»)

Eh! bonsoir! vous voil á! Jamais trop diligente

Vous nous donnez toujours le plaisir de l’attente —передана Наталии Дмитриевне. Таким образом, роль последней не только обогатилась количеством явлений, в которых она разговаривает, и числом произносимых ею реплик, но и новыми характерными красками, искажающими замысел поэта. Ещё Н. К. Пиксанов высказал догадку, что замена в 17 явлении собеседницы Загорецкого сделана была «очевидно, по режиссёрским нуждам»21. Дело же, несомненно, заключалось в следующем: влиятельнейшая актриса труппы А. М. Каратыгина-большая, к тому же жена первого актёра театра Василия Андреевича Каратыгина, ставя в свой бенефис «Московский бал», не могла примириться с ролью в 27 реплик и увеличила её на 7 реплик и три явления за счёт роли, исполнявшейся Шемаевой-меньшой. Воля бенефициантки, скрепленная цензурным разрешением, стала театральной традицией на тридцатилетие (по крайней мере, в изданиях комедии, основанных на театральном тексте, — Смирдина, Серчевского 1858 г. — эти искажения сохранены).

Как мы видели выше, сам Щепкин, Фамусов которого признавался впоследствии шедевром и в качестве такового вошёл в сценическую историю комедии, при первых спектаклях не удовлетворил зрителей, да и не мог удовлетворить: текст роли, произносившийся со сцены, не был эквивалентен тому, который был известен зрителям: он был неизмеримо менее значим. Достаточно вспомнить, что столь обрисовывающие Фамусова речи, как монолог «Вот то-то все вы гордецы», — монолог, содержащий тридцать четыре строки, по воле цензуры был превращен в трёхстрочную реплику, а знаменитый возглас «Забрать все книги бы, да сжечь» просто отсутствовал. Щепкин — «весь огонь» — прекрасно знал, что Фамусов «неугомонен, скор»: «как суетится, что за прыть», — а рецензент «Телескопа» (1831, № 5) имел представление о барстве, которое будто бы «состоит из флегматической неподвижности, считающейся доселе как бы одной из наследственных привилегий столбового дворянства», и поэтому настаивал, что роль Фамусова «требует хладнокровия, так сказать, рыбьего». При таких взглядах не только переубеждать, но и «убедить» актёру вряд ли могло удаться. Пройдут года, и образ, созданный актёром, всеми будет признан совершенным.

Впрочем, и сам Щепкин не мог сразу в полной мере овладеть образом. Припомним слова Н. С. Тихонравова: «Воспитанный чужим репертуаром и комедиями Загоскина и Шаховского, Щепкин не вдруг овладел ролью Фамусова и лишь спустя много лет выработал эту роль до того совершенства, которое восхищало зрителей в сороковых годах»22.

Имеются принадлежащие разным лицам свидетельства, существенные для понимания щепкинского исполнения роли Фамусова. Так, Гарусов передаёт слова Щепкина. «Нет, какой я Фамусов? Фамусов — барин, а я что?»23. А. И. Шуберт приводит слышанное ею от Щепкина мнение: «Хвалят меня в Фамусове, а я не барин: нет у меня барской ноты. Вот Петя Степанов, если бы не ленился, больше бы меня был бы на месте, у него барские ноты»24. Наконец, Д. А. Смирнов записывает жалобу Щепкина: «Я не Фамусов. Нет, не Фамусов. Не забудьте, что Фамусов.

- 309 -

какой он ни пошляк с известных точек зрения, как ни смешон он своим образом мыслей и действий — всё-таки барин, барин в полном смысле слова, а во мне нет ничего барского, у меня нет манер барских, я человек толпы, и это ставит меня в совершенный разлад с Фамусовым, как с живым лицом, которое я должен представлять в яве...»25.

А. ЛЕНСКИЙ В РОЛИ ФАМУСОВА

Автопортрет, 1891 г.Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Стахович пишет: «Фамусов в исполнении Щепкина был далеко не аристократ, да и мог ли им быть управляющий казённым местом?...». Но «барства и чванства много должно было быть в родственнике Максима Петровича. Именно таким московским барином 20-х годов был в этой роли Щепкин»26.

Следует напомнить ещё одно интересное замечание внимательного наблюдателя и чуткого зрителя — Стаховича: «Совершенство игры Щепкина навело меня на мысль, что во многих ролях великих драматических произведений бывает слово, которое рельефно определяет характер лица: одним словом обрисовывается вся роль. Подобное слово в роли Фамусова подсказал мне Щепкин своим исполнением IV акта. Увидав дочь с Чацким, он говорит:

Дочь! Софья Павловна! Срамница!

Бесстыдница! Где? С кем?

- 310 -

Это с кем — ключ ко всей роли. Будь на месте Чацкого другой, подходящий, домовой пришелся бы к дому, он отвернулся бы, как вероятно отворачивался и прежде, не желая видеть похождений покойницы жены. Но застать Софью с Чацким — дело другое. Фамусов кричит, волнуется от оскорбления...»

Исследователь творчества Щепкина на основе изучения современных отзывов пришёл к правильному (с нашей точки зрения) выводу, что Щепкин-Фамусов «вовсе не истый столп родовитого барства, он parvenu»27. Тот же исследователь считает, что Фамусов Щепкина «барин — выслужившийся из Молчалиных». Понятно, что для первых зрителей «Горя от ума» такой Павел Афанасьевич не мог быть приемлемым: и оскорблявшим завсегдатаев театра — представителей старого барства — чертам, художественно воссозданным поэтом, актёр прибавил черты, задевавшие новое барство...

Ещё один из участников первых спектаклей даёт материал для подтверждения нашей мысли о том, что актёр образами Грибоедова не может сразу убедить, потому что сначала он должен переубедить. Так было с Сосницким, который вошел в историю театра как один из лучших исполнителей роли Репетилова. Со слов М. А. Щепкина известно, что М. С. Щепкин с большой похвалой отзывался об его игре. «В Горе от ума, — говорит он, — много живых портретов: в Репетилове автор изобразил одного богатого господина — известного в своё время переносчика литературных вестей и сплетен от Грибоедова и кн. Вяземского к их противникам и обратно. Роль это трудная, и только один Сосницкий исполнял её отлично: в его игре действительно был виден барин»28. Похвала, заслуживающая внимания тем более, что самого Щепкина, как мы видели, в его собственном Фамусове именно эта сторона не удовлетворяла.

Современники в разных вариантах сообщали, что «Сосницкий, кроме собственного своего художественного искусства, мог руководствоваться указаниями самого Грибоедова», — так пишет Рафаил Зотов29.

Есть и другое свидетельство (М. А. Щепкина): что драматург лично давал указания Сосницкому относительно роли Репетилова30. Как пишет биограф актёра: «Артист нашел, наконец, самого себя в великой комедии и дал великолепный, яркий образ... Современники утверждают, что трудно представить себе что-либо лучше этого выполнения... О Сосницком рецензенты отзывались восторженно, говоря, что искусство, с каким он изображал характер Репетилова, превосходило всякие описания31.

Познакомимся, однако, с отзывами современников.

Булгарин писал: «Репетилов, единственное создание, Репетилов также не тот человек в лице Сосницкого. Репетилов просто лжец, болтун и негодяй. Он говорит встречному и поперечному вздор, что придёт в голову: ему никто не верит; каждый гонит его прочь, с насмешкою... г. Сосницкий представляет полупьяного мота (о чём нет и помину в комедии), который сознаётся в своих поступках, раскаивается! Не то, совсем не то! Репетилов есть лжец, который, чтоб только занять человека, выдумывает небылицы на себя и других. Должно, чтоб зрители заметили, что он лжёт».

Отзыв отчётливо показывает, что сложившееся мнение рецензента об образе Репетилова не нашло подтверждения в актёрской интерпретации и потому вызвало осуждение. Но отзыв указывает и определённую неправильность в игре Сосницкого, которая на столетие вошла в русский театр: он играл Репетилова «полупьяным».

В. Ушаков, давая свою характеристику Репетилова, говорит, что «актёр не может иметь другого понятия о бесхарактерном характере этого лжеца, и Сосницкий это понял». Но так как «он не имел физических средств разыграть эту роль таким образом», то «в этом затруднении он прибегнул к искусству, так сказать, ловко вывернулся» и изобразил Репетилова «охмелевшим». «Язык Репетилова уже не так поворотлив, он высказывает всю свою дурь не только протяжно, но и запинаясь». Констатируя, что «всё это было превосходно исполнено несравненным Сосницким! Хвала и честь искусству отличного актёра!», — Ушаков делает очень существенное добавление: «но, отдавая справедливость его уму, его изобретательности,

- 311 -

ловкости его увёрток в затруднительных случаях — я объявляю по совести, что Репетилов-Сосницкий был Репетилов искусственный, а не настоящий, и не может служить образцом своим последователям» («Северная Пчела,» 1832, № 123).

Так на самом деле восприняли современники игру Сосницкого в роли Репетилова. Через несколько сезонов тот же Сосницкий утверждает созданный им образ в сознании зрителей. «Он, — пишет о Сосницком Арапов, — можно сказать, создал этот характер пустомели... г. Сосницкий был близко знаком с своим оригиналом Репетиловым и потому принял настоящую его складку; этот даровитый актёр потому так резко отделяется от других, что он совершенствовал свой талант в обществе, был принят в лучших гостинных, играл превосходно молодых светских людей и танцевал отлично»32. Между тем, современники первых его выступлений как раз писали, что ему «не может быть коротко знаком тот мир, к которому принадлежит» Репетилов) а «выразить на сцене лицо мало знакомое так же трудно, как перевести на иностранный язык произведение совершенно национальное. В этих случаях и ум, и познания, и величайший талант приходят в затруднение. Тут надобны годы изучения и наблюдения на месте» («Северная Пчела», 1831, № 77). Ясно, что актёр постепенно убедил своей игрой, убедил в том, что его Репетилов взят из наблюдений над действительностью («знаком с своим оригиналом») и потому он «создал этот характер».

Остальным исполнителям комедии и этого не удалось... Но прежде чем привести некоторые отзывы об их игре, хотя бы в каком-либо отношении любопытные, остановимся на одном вопросе.

Общепринято считать, что первой исполнительницей роли Софьи была знаменитая трагическая актриса Екатерина Семенова. Но вряд ли Екатерина Семенова была исполнительницей роли Софьи. «Пышная красота её форм», её возраст (она родилась в 1786 г., и в год постановки ей шёл сорок пятый год) вряд ли могли соответствовать образу семнадцатилетней Софьи. Кроме того, вряд ли про знаменитую актрису мог бы писать Булгарин: «С её талантом будет то же, что сталось с талантом покойной Дюровой (в замужестве Каратыгиной-меньшой). Надежды было много, а вышла едва стерпимая посредственность». Вряд ли можно было писать применительно к этому сложившемуся мастеру сцены: «Для пользы искусства мы просили бы нашу несравненную комическую актрису, г-жу Каратыгину, поучить г-жу Семенову» («Северная Пчела» 1831, № 31). Кроме того, афиша бенефиса Брянского указывала отдельной строкой, что в пьесе «роль Наталии Дмитриевны будет играть г-жа Каратыгина б.». Если бы участвовала Екатерина Семенова, несомненно, она была бы также анонсирована. Главное же заключается в том, что знаменитая трагическая актриса Семенова, несколько раз уходившая со сцены, «в последний раз простилась с публикой в роли Ольги в трагедии Крюковского «Пожарский» — и навеки закатилась её артистическая звезда в начале 1826 года»33.

Устранив это недоразумение, приведём рецензию Булгарина: Семенова «играла роль Софьи Павловны, как обыкновенно должно играть амплуа первых влюблённых в комедиях, говорила, ходила, прочла все стихи наизусть — и только! Светскости нет и тени! Она даже явилась на бал в берете! Девица на бале в берете! — Непростительно!».

Если не говорить о Сосницком, который играл Чацкого лишь в сценах I акта, первым создал эту роль знаменитый Василий Андреевич Каратыгин. Арапов вспоминает: «Несколько раз видели мы нашего незабвенного В. А. Каратыгина в роли Чацкого, и должны сознательно сказать, при всём нашем уважении к его таланту, что дивный наш трагик не удовлетворял нашим требованиям... его голос, дикция и представительность были слишком резки для Чацкого и колоссальный его рост не подходил на сцене под вседневное одеяние, т. е. фрак или сюртук»34. Не удовлетворял Каратыгин и на первом спектакле: «Он всё сбивался на героя!» — писал Булгарин.

В понимании критика «Чацкий — молодой, образованный человек, благородный душою, видит странности и пороки, которые хотят представить перед ним добродетелями, по силе господствующих предрассудков, и просто насмехается над людьми,

- 312 -

которые не заслуживают уважения, хотя чванятся заслугами. Досада пробивается иногда сквозь насмешку. Но тон его должен быть насмешливый с некоторою благородною гордостью, а не трагический!». Каратыгин «трагическим тоном произносит стихи лёгкие, комические» («Северная Пчела» 1831, № 31). Несомненно, что привычная Каратыгину манера декламации, явившаяся результатом того репертуара, на котором был воспитан этот замечательный актёр, сказалась и в исполнении им роли Чацкого. Трагическая декламация Каратыгина не могла подойти к реалистическому образу Чацкого. «Не то, совсем не то!» — восклицал Булгарин: актёр в данной роли «является каким-то Агамемноном, смотрит на всех с высоты Олимпа, грозно и величаво, и читает тирады (сатирические выходки на наши нравы), как приговоры судеб».

Вывод критика: «Г. Каратыгин взял за образец Мизантропа, так, как г. Рязанцев Мещанина во дворянстве! Оба испортили дело». При этом знаменитый трагик испортил дело надолго: десятилетия звучали на сцене речи Чацкого как трагическая декламация, десятилетия актёры в этой роли, становясь на котурны, и не пытались найти естественной манеры произнесения стиха, благодаря чему образ главного персонажа «Горя от ума» никак не становился образом живого человека.

Эта манера, которая, не выявляя личной драмы Чацкого, не способствовала и раскрытию общественного пафоса его, получает своё утверждение на нашей сцене у ряда исполнителей типа Леонидова и Полтавцева и особенно долго держится на провинциальной сцене, где иногда доходит до абсурда.

«Московский Телеграф» (1831 г., № 5), правильно замечая, что все действующие лица комедии оригинальны, указывал: «Это не сколки с французских, с Мольеровых и Реньяровых [лиц], не за сто лет жившие и поддерживавшиеся на театрах наших, как огонь Весты в Риме; для них в строгом смысле даже нет амплуа, потому что для каждой роли «Горя от ума» надобно иметь новое... для таких ролей нет образцов, нет примеров, словом нет преданий французских, а для русского человека это беда!». Ушаков писал: Если бы ты сказал, что г. Каратыгин отлично сыграл роль Чацкого, то я не поверил бы тебе на слово... Каратыгин так же может быть похож на Чацкого, как придворная дама на жрицу Терпсихоры...». Понимая, что образ Чацкого непривычен для актёра, не шаблонен, Ушаков спрашивает: «Где видел г. Каратыгин наших Чацких? В каком обществе прислушался он к этим странным и неприличным, но тем не менее умным и пламенным выходкам против дряхлеющих остатков старинных правил?». Признавая характер Чацкого исключительной принадлежностью Москвы, он считает, что «роль Чацкого решительно написана для Мочалова, которого мы надеемся видеть торжествующим в представлении сего трудного лица» («Северная Пчела» 1831, № 77).

Однако и Мочалову роль, повидимому, не удалась, о чём свидетельствуют многие из сохранившихся до нас критических отзывов. «Московский Телеграф» (1831, № 5) говорит, что данную роль Мочалов «выполнил очень неудовлетворительно». «Телескоп» сообщает, что, несмотря на то, что «эта роль по его таланту и средствам...», «она исполняется им весьма неудачно», хотя «нельзя сказать, чтобы Мочалов не понимал её». Инспектор репертуара петербургских театров А. И. Храповицкий в своём «Дневнике» записывает: «Мочалов представлял какого-то трактирного лакея, и когда он сказал последние слова своей роли: «карету мне, карету», — то раздался сильный аплодисмент, по которому публика как бы желала скорого его отъезда».

Рецензии и мемуарные материалы объясняют нам, чем, главным образом, не удовлетворил исполнитель. «Он представлял не светского человека, отличного от других только своими взглядами на предметы, а чудака, мизантропа, который даже говорит иначе, нежели другие, и прямо идёт на ссору с первым встречным», — писал «Московский Телеграф». «Не обременяем уже его бесполезными требованиями ловкости и развязности, свойственной светскому образованному человеку; но не можем не пожаловаться, что в роли Чацкого он как будто нарочно уволил себя от всех светских приличий, предписываемых людскостью. Хлопать себя по ногам, закидывать назад голову и, наконец, так небрежно разваливаться на креслах —

- 313 -

нестерпимо! Заметим также, что и костюм его на вечере был не очень приличен», — сетовал «Телескоп». Лишь «Антракт» (1865, № 100) отмечает, что в IV акте Мочалов был очень хорош, «несмотря на всю свою неуклюжесть во фраке».

Присматриваясь к данным свидетельствам, мы, прежде всего, видим, что к образу Чацкого, столь спорному для современников Грибоедова, теми, кто разбирал игру сценического воплотителя, предъявлялись совершенно определённые требования: в их глазах Чацкий и по костюму, и по манере носить его, и по телодвижениям должен был быть, прежде всего, «светским человеком». Вместе с тем, те из критиков, которые попытались присмотреться к внутренней стороне игры, указывали, что «там, где юморизм Чацкого переходит в страстное одушевление, Мочалов очень хорош, местами даже прекрасен. Но где ему должно быть спокойнее и обливать свои остроты холодной жёлчью, там он решительно дурён. Сбиваясь постоянно на тривиальность, он представляет из себя трезвого Репетилова» («Телескоп»).

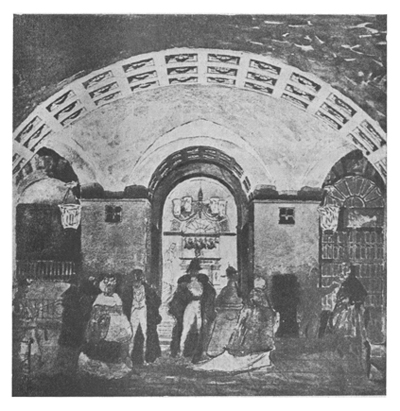

«ГОРЕ ОТ УМА» В ПОСТАНОВКЕ МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА, 1890-е гг.

Сени в доме Фамусова

Эскиз М. Шишкова, акварельТеатральный музей им. Бахрушина, Москва

Мы знаем, однако, что весьма строгий к актёрам и особенно «многотребовательный» к игре Мочалова кн. Шаховской восхищался Мочаловым в этой роли. Правда, и он, по свидетельству Арапова, «отмечал, что Мочалов в этой роли не всегда был прост, говорил с аффектацией, возвышая голос» («Помни, — учил актёра Шаховской, — что все люди сильные, с которыми ты говоришь»). Тот же Арапов даёт ценное свидетельство, подтверждающее общепринятый взгляд на творчество Мочалова, который «играл эту роль по импровизации»: «Роль Чацкого нередко удавалась Мочалову»35.

Недостатки Мочалова в данной роли, несомненно, были вызваны двумя обстоятельствами, всегда мешавшими великому трагику: чрезмерным ожиданием, возлагавшимся на него публикой и критикой, и тем обстоятельством, что Мочалов из уважения к драматургу «старался» играть данную роль. «Пламенный Мочалов, против обыкновения был холоднее в роли Чацкого, нежели в какой-нибудь другой,

- 314 -

требующей гораздо менее жара», — отмечает «Северная Пчела» после первого спектакля (1831, № 80).

Сам трагик чувствовал, до какой степени роль не подходит к нему, и, гораздо лучше, чем театральное начальство, понимая и свойства своего дарования и сложность данной роли, жаловался своей партнёрше по сцене, что он ни за одну роль так не боялся, как за роль Чацкого. «Вот, например, с самого первого действия я чувствую себя не в своём амплуа, не на своём месте. Эта развязность Чацкого и игривая болтовня, смех, его язвительные сарказмы, блестящие остроты с неподдельной весёлостью и шуткой — да я никогда подобных ролей не играл и не умею играть. Второе-то действие особенно ставит меня в тупик. Ну как эта тирада: «А судьи кто?» — втянет меня в трагический тон? То же и в остальных действиях, особенно в IV-м, где Чацкий, как угорелый, мечется с ругательствами на всё и на всех; я с своими трагическими замашками могу исказить бессмертное творение Грибоедова»36.

Сознавая лучше многих современных ему критиков своеобразие образа Чацкого, Мочалов должен был стараться подделаться к нему, отказавшись от своей, обычной для него, манеры игры. Но, как говорил про Мочалова опытный в деле сценического искусства Шаховской, «беда, если Павел Степанович начнёт рассуждать; он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его только об одном, чтобы не старался играть, а старался только не думать, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту, ему надо выучить роль и сыграть: попал — так выйдет чудо, а не попал — так выйдет дрянь»37.

Недаром, как свидетельствует Арапов, тот же Шаховской перед каждым спектаклем «Горя от ума» давал наставления Мочалову: «Помни, что ты не трагедию играешь, ради бога не перехитри». Видимо, Мочалов в роли Чацкого «перехитрил», боясь впасть в трагический тон. Так, во втором действии, которое, как мы видели, особенно беспокоило исполнителя, Мочалов, «раздосадованный неуместными похвалами Фамусова, все ядовитые свои выражения делает хладнокровно, с иронией и затаённой жёлчью... И только раз, увлекшись идеей о науке и вообще об образованности, с искренним чувством говорит: «Теперь пускай один из нас» и проч. Но, видя перед собой непонимающих и несочувствующих его увлечению господ, он с прежней насмешкой кончает:

«Они тотчас: — разбой! пожар!

И прослывёшь у них мечтателем, опасным...».Так же и в четвёртом действии, опять, видимо из боязни «втянуться в трагический тон», Мочалов начинает с заметным недоумением на лице говорить: «Не образумлюсь»; потом, как провинившейся школьнице, отечески или дружески выговаривает:

А вы кого себе избрали...

Когда подумаю, кого мне предпочли... и проч.Затем, «полагая, что её не исправишь, начинает, как повеса или ветреная подруга, фамильярно поощрять подругу:

Вы помиритесь с ним, и проч.

Подумайте: всегда вы можете его

Беречь и пеленать (серьёзно) и посылать за делом... и проч.Лишь вспомнив об оскорбившем его обществе, после слов «Не худо б было излить всю жёлчь и всю досаду», «начинает просто ругаться, громко, скороречисто, пересчитывая толпу мучителей, врагов, сплетников, нескладных умников, зловещих старух, вздорных стариков, и кончая так же сильно словами:

Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!

Бегу, не оглянусь... —

- 315 -

вдруг переменяет тон; затем, взглянув на Софью с упрёком любви, говорит:

Пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок...и идёт, причём стоящему у двери швейцару просто и спокойно приказывает: «Карету мне, карету».

Там, где текст речи выигрывал от подобного «упрощения», несомненно, Мочалов должен был быть хорош, несмотря на то, что зритель, привычный и к «мочаловской паузе», и к «мочаловскому шопоту», и к «мочаловской скороговорке», оставался мало удовлетворённым. Так бесспорно интересной была сцена с Молчалиным — в третьем действии, где Мочалов был «замечателен по игре лица и нескрываемому презрению в острых, несколько резких, но умных ответах, так что зритель вполне уверен в успокоении ревности Чацкого, кончающего весело:

С такими чувствами, с такой душою,

Любим! Обманщица смеялась надо мною!

«ГОРЕ ОТ УМА» В ПОСТАНОВКЕ МАЛОГО ТЕАТРА, 1911 г.

Бал у Фамусова. Рисунок Л. БраиловскогоМестонахождение оригинала неизвестно.

На вопрос Софьи «Что вас так гневит?» «Мочалов откровенно, как с любимой девушкой, не стесняясь, порядочно отделывает светское общество... («и всё это высказано натурально и прекрасно»). Отсюда можно сделать вывод, что шаблонное представление о Мочалове, будто бы игнорировавшем любовную драму Чацкого, вряд ли соответствует действительности.

В итоге с несомненностью можно утверждать, что Мочалов понимал Чацкого тоньше и умнее, чем первый воплотитель образа — Каратыгин и чем многие из дальнейших исполнителей, шедших по пути, проложенному петербургским трагиком. Вместе с тем, неуменье передать «светского человека» (что особенно заботило современников) и стремление раскрыть психологическую сторону изображаемого лица, что было ещё малодоступным для зрителей «Горя от ума» той эпохи, не сделали мочаловского Чацкого легендой русского театра, какими стали его Гамлет, Мортимер и Отелло.

- 316 -

Первое воспроизведение на Петербургской сцене III действия «Горя от ума» сыграло отрицательную роль в сценической истории комедии. Поставленная под разрешенным цензурой названием «Московский бал», картина фамусовского общества затмевалась удержавшимся, как мы сейчас увидим, своеобразным «дивертиссементом», переносившим внимание зрителей с текста пьесы на танцы (что имело место в упомянутой выше попытке светских любителей — в их «шутовском кадриле»). Эта «традиция», заложенная в петербургской постановке, оказалась чрезвычайно живучей. Даже в Малом театре в течение 57 лет акт кончался балом, разросшимся в отдельный «дивертисман». После монолога Чацкого «Французик из Бордо» (когда он со словами: «И он осмелится их гласно объявлять, глядь...», «оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием») начинался форменный бал: в первой паре польского шёл Фамусов с Хлёстовой, потом танцевали французскую кадриль, в которой г-н N и г-н D «выделывают карикатурные па», и, наконец, начиналась мазурка, в которой принимали участие и Софья, и Скалозуб, и те же г-н N и г-н D, причём три исполнителя — Орлов, Никифоров и Богданов — вошли в летопись театра именно за своё «неподражаемое» уменье передать, как танцевали мазурку армейский полковник и «архивные юноши».

Современник рассказывает нам, как «в первой паре отличается Скалозуб, он встряхивает густыми эполетами, щёлкает шпорами, выделывает разные па, становится на одно колено и т. п.». И, несмотря на то, что текст комедии ясно говорит, что «съедутся домашние друзья, потанцевать под фортепиано», весь бал шёл под музыку, исполнявшуюся оркестром не на сцене или за кулисами, а перед рампой, на виду у зрителей; публика так привыкла в многочисленных водевилях видеть, как поднимается дирижёр, и слышать, как звуки оркестра входят в диалог действующих лиц, что никого это не шокировало. И долгие годы «Московский бал» продолжал итти под оркестр. Зрители любили эти «вставные номера», любили настолько, что отмена их могла грозить возможностью «шума, манифестаций и неудовольствия публики».

Так, при возобновлении комедии в 1864 г. Неклюдов, ведавший московскими театрами, «задумал поставить «Горе от ума» совершенно согласно с предначертаниями автора и, принимая в соображение, что он не назвал своей пьесы «комедией с танцами», что самые танцы в шутовском виде, в коем поставлены доселе, служили лишь потехою для райка и что в высшем слое общества, в круг которого автор внёс своё действие, танцы никогда не были исполняемы с площадными кривляньями, которые дают им всю цену в представлении,... хотел их вовсе выкинуть, ограничиваясь, согласно тексту Грибоедова, вальсом, начинающимся при звуках фортепьяно, во время последнего монолога Чацкого в 3-м действии...». Но это стремление «очистить бессмертное творение Грибоедова от всех пошлостей, исказивших его на русской сцене», вызвало отпор со стороны актёров, боявшихся, что, благодаря этому, снизится успех спектакля. Слухи о предстоящих намерениях московской дирекции дошли до московского военного губернатора, который в официальном письме на имя Неклюдова предупреждал его «об ответственности, лежащей на дирекции в случае каких-либо манифестаций». Вмешалась петербургская дирекция, отдавшая распоряжение: танцы «следует оставить без изменения». во-первых, потому, что они введены «с первого времени помянутого акта в представлении», а во-вторых, потому, что «большинство публики с ними освоилось». И хотя петербургская власть допускала основательность изменения, но считала необходимым дождаться для этого «удобного случая» (казалось бы, что он был налицо: делалась новая постановка с новым распределением ролей, с новыми декорациями и с восстановлением некоторых мест, ранее запрещенных цензурой); в одном отношении, однако, признано было возможным согласиться с Москвой: «Что же касается до исполнения их в шутовском виде, то я совершенно согласен с тем, что слишком в карикатурном виде допускать их не следует, — писал гр. Борх, — кроме некоторой оригинальности манер в мазурке Скалозуба, как армейского офицера тогдашнего времени, и некоторой неловкости между другими танцующими, как это обыкновенно наблюдается в домашних собраниях»38. Ясно, что подобная

- 317 -

уклончивость распоряжения не только оставила танцы в прежнем виде, но и лишила руководителей названного театра смелости на долгие годы поднимать вопрос об их уничтожении; лишь при возобновлении в 1887 г. танцы были в своём прежнем виде уничтожены.

Мы позволили себе остановиться на этом вопросе не только потому, что он весьма колоритен сам по себе, но и потому, что он показывает, как отдельные промахи, возникшие при первых спектаклях, долго продолжают жить в театре.

«ГОРЕ ОТ УМА» В ПОСТАНОВКЕ МАЛОГО ТЕАТРА, 1911 г.

Сени в доме Фамусова. Эскиз Л. БраиловскогоМестонахождение оригинала неизвестно

Вследствие случайной причины бал, «поставленный в виде какого-то дивертисмента для того, чтобы закончить отдельно дававшийся прежде этот акт, — как писал в 1863 г. Родиславский — и в сороковых годах был таким же дивертисментом, каким остаётся и теперь, с тою разницею, что в нём в сороковых годах мазурка удивительно характерно и эффектно была исполняема Орловым, Никифоровым и Богдановым П.»39. На казённой сцене эта традиция была ликвидирована лишь в 90-х годах40. В Москве лишь при «перестановке» комедии 16 сентября 1887 г. режиссёром С. А. Черневским были уничтожены в III акте кадриль, мазурка и польский.

- 318 -

При всей скудости материалов, дающих отдельные сведения о том, как ставились спектакли в прошлом, возможно, однако, кое-что восстановить, по крайней мере по отдельным вопросам, касающимся решения режиссёрских проблем в «Горе от ума» — прежде всего, декораций и костюмов, меблировки и отчасти мизансценирования.

Сохранившаяся афиша спектакля от 27 января 1831 г. сообщает: «В 3-м акте сей комедии поставлена будет новая декорация, изображающая богатое зало и писанная декоратором г. Мазонески» — вот когда уже имело место нарушение воли драматурга, не указавшего на перемену декораций в III действии.

Сведения, сообщаемые афишей первого спектакля, интересны ещё и в другом отношении. Они позволяют судить о том, что для первых двух актов были «поставлены» старые декорации, несомненно фигурировавшие и раньше во многих пьесах, где изображалась гостиная, а для последнего акта, где требовалась лестница, были даны «сборные» декорации. Если мы вспомним, что спектакль происходил «на Большом театре», где в то время система декораций была кулисной, то можно с достоверностью предполагать, что и первая постановка «Горя от ума» шла не в павильонах, а в кулисах (выдвигавшихся параллельно рампе с обеих сторон сцены и в совокупности образовывавших, как тогда удачно называли, «проспект» декораций, нарисованных в перспективе). Несомненно и то, что при какой-либо очередной «перестановке» «Горя от ума» кулисы были заменены павильоном; привычная перспективная кулисная система и возвышающийся пол сцены, который, например в Малом театре, был уничтожен лишь в нашем веке, предопределяли перспективность павильона.

Нетребовательные к внешнему оформлению спектакля зрители первых постановок «Горя от ума» не оставили нам отзывов о декорациях (общие замечания, что пьеса была «обставлена» мало удовлетворительно, говорят о другом: по терминологии эпохи, пьеса «обставлялась» и «переставлялась» новыми исполнителями ролей). Но в последующее время мы не раз найдём суждения по этому вопросу.

Так, в московском Малом театре при «перестановке» «Горя от ума», сделанной в 1864 г. режиссёром Богдановым (первое имя постановщика великой комедии, упоминаемое театральной летописью), на эту сторону было обращено внимание, и даже требовательный Баженов, не раз ратовавший за историческую точность постановки, писал: «В декоративном и бутафорском отношении к обстановке комедии отнеслись с большим вниманием. Для двух последних действий написаны новые декорации и написаны очень удачно» (следовательно, первые два шли попрежнему в «дежурных» павильонах). В Петербурге же, видимо, долгое время декорации оставались мало удовлетворительными. Приложенные к изданию Е. Серчевского, рисунки П. Бореля дают представление о декорациях III и IV актов и показывают примитивность постановки, возможно, восходящей к первым спектаклям, а возможно, дающей уже дальнейший шаг «декоративного мастерства» по сравнению со спектаклями первых лет. Во всяком случае, при возобновлении комедии даже в 1885 г. в Петербурге декорации были «решительно невозможны», по отзыву «Новостей» (1885 г., № 240), добавлявших: «На Александрийской сцене нет ни гостиной, ни большой лестницы. Что декоратору вздумалось написать, то и сошло ему, а ему вздумается какой-то трактирный вздор, и это сходит за барский покой». П. Гнедич, вспоминая ранние постановки грибоедовской комедии, свидетельствует: «На второй акт ставили новую декорацию... на третий акт ставили когда-то огромный танцевальный зал — в котором проходил бал и у Дмитрия Самозванца, — по вместимости равный залу Дворянского собрания»41.

Лишь в 1886 г. была выполнена воля автора, не указавшего необходимости смены декораций для трёх первых действий: сначала в Москве, в театре Корша, в постановке режиссёра Аграмова; затем в следующем году, в Малом театре, в постановке режиссёра С. А. Черневского (уничтожившего, как мы видели, полонез, мазурку и кадриль), были сделаны новые декорации — одна для первых трёх актов и вторая для сеней; последняя декорация перешла и в следующее возобновление, сделанное в Малом театре в 1902 г. «очередным режиссёром А. И. Южиным» —

- 319 -

Петербург отставал: лишь в 1890 г., когда «Горе от ума» было поставлено на сцене Михайловского театра (силами актёров Александрийского театра), были сделаны декорации, удовлетворявшие зрителя; они были написаны для первых трех актов — «Гостиная в доме Фамусова» — художником Левотом и для IV акта — «Сени в доме Фамусова» — профессором М. А. Шишковым.

Должно упомянуть и о костюмировке актёров в «Горе от ума». Так, при первой постановке IV акта комедии вызвал осуждение «Северной Пчелы» (1831, № 79) костюм Щепкина: «Первый наш комик, несравненный наш Щепкин, для которого, кажется, нарочно написана роль Фамусова, явился на сцене одетый á la Транжирин: в исподнем платье, вероятно доставшемся ему от Иорика, в белых чулках и башмаках с пряжками, и этот костюм он сохранил до произнесения последних стихов комедии». В дальнейшем, как свидетельствует известная группа Самарина, Щепкина и Ольгина, костюмировка Щепкина была строго выдержанной, что не раз ставилось в пример другим исполнителям комедии.

«ГОРЕ ОТ УМА» В ПОСТАНОВКЕ ПРАЖСКОГО ТЕАТРА, 1935 г.

Фамусов — Софья — Лиза — МолчалинЛитературный музей, Москва

Стоит вспомнить, как, по указаниям той же «Северной Пчелы», была одета Софья при её первом выходе на сцену после ночного свидания с Молчалиным: «На голове её возвышается какая-то раструбистая ижица, вершков шесть длиною и весьма хитро сплетённая из волос. На руках белые лайковые перчатки. Да, на этот счёт наши актрисы весьма аккуратны: ручек не показывают. В этом изящном наряде всего более поражает знаменитая ижица: как по сему весьма красивому и очень новому головному украшению не догадался Павел Афанасьев, что дочь его не ложилась ночевать?»

Отметим, что при первых спектаклях в Петербурге костюмы были настолько мало удачны, что обратили на себя даже внимание начальства. Так, известно распоряжение конторы императорских театров в гардероб по поводу представления комедии 15 февраля 1831 г.: «Его сиятельство г. директор [кн. С. С. Гагарин] приказал сделать гардеробу замечание за то, 1) что вчерашнего числа в комедии

- 320 -

Горе от ума все почти г-жи актрисы и танцовщицы были одеты в красных платьях, с тем, чтобы впредь избегать такое единообразие в одеждах, и 2) что лакейские шляпы были слишком примяты, с тем, чтобы впредь при перевозке оных более обращаемо было внимание на сохранение их форм, а при раздаче оных, приставленные к тому люди поправляли бы их как следует»42.

В дальнейших спектаклях костюмы актёров постоянно служили предметом нападок современников. Из них одни, как, например, Баженов, тратили много энергии для того, чтобы убедить театр костюмироваться по модам эпохи, в которую происходит действие; воспользовавшись вышедшим в 1862 г. в свет изданием «Горя от ума» Тиблена с рисунками Башилова, критик внимательно их анализирует, сверяя с модными журналами 20-х и 30-х годов, настаивая на том, что лишь при соблюдении верности костюмов текст комедии может в полной мере дойти до зрителя. Другие же держались иной точки зрения. Так, Гончаров в своей знаменитой статье «Милльон терзаний» писал: «Старомодные фраки, с очень высокой или очень низкой талией, женские платья с высоким лифом, высокие чепцы — во всём этом действующие лица покажутся беглецами с толкучего рынка».

Софья, «безобразно декольтированная» и «одетая по последней парижской картинке с кринолином в четверть сцены, в самоновейшей модной причёске, с нелепым волосяным бантом на самом лбу (от чего сильно страдает овал лица)», вызывает в 1862 г. негодование зрителей43; в 1864 г., когда режиссером Богдановым в свой бенефис была сделана «перестановка» комедии, то и тут на прежнюю «главную ошибку не обратили внимания и упустили из виду, что комедия приурочена к известному времени и приурочена до того, что нет никакой возможности подвинуть её на год вперёд», а между тем, «действующие лица одеты были в современные костюмы, так что новомодные фраки и кринолины шли en regard с двубортным мундиром Скалозуба»44.

Гарусов пишет: «Не знаем причины, почему на Московских и Петербургских театрах в ролях г. N и D заставляют дебютировать каких-то карикатур... наряжать их в шутовской костюм... из коих одного даже одевают в какую-то фантастическую военную форму»45.

Добавим ещё, что исполнители при выборе костюма не считались с текстом комедии. Так, например, Софья на балу «одета в розовое платье, когда сама же говорит Скалозубу: мы в трауре, так бала дать нельзя». Или «рядом с Фамусовым и башмаках и с манжетами преважно выфранчивают дамы в кринолинах уродливейших размеров, а между тем на языке у этих дам и барежевые эшарпы и атласные тюрлюрлю...». Возмущающийся этим критик добавляет: «Уж хоть бы догадались — выпускали и это; тогда по крайней мере нелепость не так бы бросалась в глаза»46. В качестве исключения отмечались Щепкин, Степанов, Никифоров, Орлов, которые «давно поняли необходимость правильной костюмировки, по крайней мере для своих ролей»47.

Приведённые нами свидетельства современников (а их можно было бы значительно увеличить) говорят о том, что в течение десятилетий в костюмировке персонажей «Горя от ума» господствовало смешение различных эпох и большинство исполнителей было одето в современное году постановки (а иногда и данному спектаклю) платье. Возможно, что играла здесь роль и одна «подробность» технического характера: так называемый «городской гардероб» (т. е. современные костюмы, носимые в жизни) должны были, по существующим контрактам, делаться актёрами за свой счёт, и начальству было бы слишком невыгодно костюмировать актёров по моде тридцатых годов.

Переходя к вопросу мизансцен, укажем, что и расположение актёров на сцене было вполне традиционным. Известная зарисовка В. В. Самойлова, изображающая финальную сцену «Ревизора», говорит о двух существенных «приёмах» мизансценирования, конечно, имевших место и при постановке «Горя от ума»: во-первых, актёры, когда только было возможно, располагались en face к публике и, во-вторых, размещение персонажей на сцене зависело не столько от их значения в пьесе, сколько от положения исполнявших их актёров в труппе — главные актеры

- 321 -

располагались по первому плану сцены «(от занавеса до первых кулис), впереди актёров «второго» и тем более «третьего плана». Нас это не должно удивлять: подобная система расстановки была обычной для императорской сцены на протяжении долгих лет.48 Лишь Московский Художественный театр изменил этой традиции. Такое расположение актёров было вызвано, между прочим, стремлением премьеров к тому, чтобы быть на виду — существовавшая система освещения давала возможность хорошо видеть лишь тех исполнителей, которые находились на переднем плане сцены, поблизости от свечей (впоследствии керосиновых ламп) рампы: находившиеся спереди актёры и расставленная здесь мебель бросали «густую тень на всю остальную, за нею находящуюся часть комнаты», что было (по словам Баженова) «опять таки и неестественно и неприятно»49. Не случайно, как раз по поводу «Горя от ума» писал Гончаров в своей статье «Милльон терзаний»: «Освещение на сцене так слабо, что едва различаешь лица».

«ГОРЕ ОТ УМА» В ПОСТАНОВКЕ ПРАЖСКОГО ТЕАТРА, 1935 г.

Чацкий среди гостей на балу у ФамусоваЛитературный музей, Москва

Упомянем ещё о расстановке на сцене мебели, также влиявшей на мизансцены. Тот же Баженов говорит: «Комнаты на сцене меблируются самым неестественным образом, как-то условно, традиционно, как будто по какой-то формуле. В редкой сценической комнате не увидите вы на так называемом первом плане с одной стороны дивана со стоящим перед ним столом, с другой — тоже стола при нескольких стульях; тогда как стены комнаты обыкновенно пусты и как будто ждут мебели»50. Если же на сцене требовалось, например, место для танцев, как это было необходимо при постановке «Московского бала» в «Горе от ума», то на середине сцены мебель отсутствовала и самое необходимое было расставлено по бокам сцены, но — опять условно — не по стенам, а несколько отступя от них, чтобы, предоставив место для сиденья первым актёрам, вторых расположить в стоячем положении за ними; рисунок П. Бореля, изображающий III акт «Горя от ума» в 60-х годах, даёт ясное представление о такой мизансцене.

- 322 -

В режиссёрском отношении небезынтересно вспомнить слова Арапова, которыми он заканчивает свой «Обзор ролей комедии «Горя от ума» 1858 г.: «Смотря съезд к балу дам и княжён в «Горе от ума», приходит нам всякий раз на мысль: неужели наша сцена не может дойти до той постановки, чтоб выходящие гости находились в положении естественном, не становились бы фронтом или не прятались один за другого. Почему бы кажется не позволить им себе свободу, не принять в зале положение более натуральное, могли бы сидеть некоторые, разговаривать кавалеры с дамами отдельно и выходить на авансцену в предречье (т. е. перед репликой. — В. Ф.), когда потребуется их участие в настоящем сценическом разговоре. Дождемся ли мы когда-нибудь отчётливой постановки, что французы называют mise en scène»51.

Не скоро удалось добиться этого. В 1877 г. Гончаров жаловался: «Толпа гостей так жидка, что Загорецкому, вместо того, чтобы «пропасть» по тексту комедии, т. е. уклониться куда-нибудь от брани Хлёстовой, приходится бежать через всю пустую залу, из углов которой, как будто из любопытства, выглядывают какие-то два-три лица». А в 1881 г. «Всемирная Иллюстрация» сообщает: «Третий акт был поставлен так, что зрители невольно переносились в какой-то провинциальный театрик, где несколько прогуливающихся пар представляют собою бал».

Естественно, что при таких условиях постановка «Горя от ума» не раз вызывала возмущение. Баженов первый указал (писано им до «перестановки» пьесы в 1864 г.), что Грибоедов «скорее бы решился снять комедию со сцены, нежели допустить представление её в искажённом виде».

Гончаров жаловался в 1877 г.: «К сожалению, давно уже исполнение пьесы далеко не соответствует её высоким достоинствам, особенно не блестит оно — ни гармоничностью в игре, ни тщательностью в постановке, хотя отдельно, в игре некоторых артистов, есть счастливые намёки или обещания на возможность более тонкого и тщательного исполнения. Но общее впечатление таково, что зритель вместе с немногим хорошим выносит из театра мильон терзаний».

Несомненно что первые спектакли «Горя от ума» были неизмеримо ниже воспроизводившегося на сцене драматургического материала. Прежде всего, текст, звучавший со сцены, был настолько выхолощен, что огромная идейная значимость пьесы не могла дойти до публики. Благодаря вымаркам ряд образов был значительно обеднён. Во-вторых, тот факт, что первоначально ставились отдельные сцены, и в частности «Московский бал», на долгие годы заставил театр перенести внимание зрителей на ту сторону спектакля, которая обедняла содержание «Горя от ума» и отвлекала от сатирической направленности пьесы. Но несомненно также, что и актёры не сразу сумели овладеть ролями, и театр не сумел воплотить гениальное творение Грибоедова, столь отличное от привычных для него драматических произведений. Но также несомненно, что крупнейшие наши актёры, как Щепкин и Сосницкий, именно на воспроизведении «Горя от ума» научились постепенно приёмам реалистической игры. И всё же, в целом, первые спектакли «Горя от ума» не могли удовлетворить зрителей. Театр лишь в следующих постановках — сначала в отдельных образах, данных такими художниками, как Самарин и Шумский, игравшие Чацкого, как Стрепетова и Стрельская, игравшие Лизу, Давыдов — Молчалин. Киселевский — Скалозуб и, наконец, в постановке Аграмова в 1886 г. в театре Корша — начал овладевать «Горем от ума». Грибоедов-драматург значительно опередил театр и искусство актёра, и создание «Горя от ума» не могло не способствовать дальнейшему развитию русской сцены.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 П. Каратыгин, Записки, М. — Л., 1929—1930, т. I, с. 215 сл.

2 «Тифлисские Ведомости» 1832, № 3. Н. Дризен относит эту постановку к 1828 г. и указывает, что «начальство, узнав о спектакле, не допустило его». — Материалы по истории русского театра», М. 1914, с. 84.

- 323 -

3 «Вестник Европы», 1875, кн. VII, с. 322 сл.

4 Напомним, что в этих сценах у Лизы было всего две реплики.

5 «Ежегодник Императорских Театров» 1914, кн. IV, с. 46. В дальнейшем обозначается сокращённо: «ЕИТ».

6 «ЕИТ», сезон 1893/94 г., прил. III, с. 54.

7 С. Дурылин, «Горе от ума» на сцене Малого театра. — Сб. «Горе от ума». Постановка 1938 г. Изд. музея Малого театра, с. 13.

8 Этот спектакль не упомянут в «Перечне представлений «Горя от ума», опубликованном в «ЕИТ», сезон 1893/94 г., прил. III.

9 «ЕИТ», сезон 1893/94 г., прил. III, с. 51, а также А. Грибоедов, Полн. собр. соч., Академич. изд., т. II, между сс. 352 и 353.

10 А. Вольф. Хроника петербургских театров, СПб. 1887—1888, ч. II, с. 21.

11 «Библиографические Записки» 1859, № 20, с. 621. «Формальная бумага», о которой говорит Булгарин, насколько нам известно, до сих пор нигде не обнаружена.

12 А. Вольф, цит. соч., с. 24—25.

13 В общей сложности было изъято несколько десятков стихов.

14 Кстати, возникшее в результате этой вымарки соединение двух строк реплики Загорецкого и двух строк реплики Хрюминой

— В горах изранен в лоб, сошёл с ума от раны.

— Что? К фармазонам в клоб? Пошёл он в басурманы! —даёт неправильный подсчёт общего количества стихов в комедии: их не 2221, а 2223.

15 Так, слова Скалозуба «В Его Высочества, хотите вы сказать, Ново-землянском мушкетёрском» переиначены: «То есть, хотите вы сказать...» и т. д. Слова Фамусова «перед монаршиим лицом» заменены на «хоть перед каким ни есть лицом» (в «Русской Талии»: «перед каким ни есть лицом»). Две строки из монолога Чацкого:

Своя провинция! Посмотришь, вечерком

Он чувствует себя здесь маленьким царьком —совсем вымараны. Наконец, вместо слов Платона Михайловича о Загорецком: «Отъявленный мошенник, плут», находим: «Известный плут».

16 Об этой постановке см. ниже, в статье Л. Ильинского ««Горе от ума» на провинциальной сцене».

17 В 1924 г. А. Бахрушин любезно предоставил мне возможность снять с неё копию. Местонахождение данной рукописи в настоящее время нам неизвестно.

18 Об этом спектакле см. ещё в «ЕИТ», сезон 1893/94 г., прил. III, с. 64—67; у А. Баженова, Сочинения и переводы, СПб. 1869, т. I, с. 784; в рецензиях «Московского Телеграфа» (1831, № 5) и «Северной Пчелы» (1831, № 80). Приводимые в этих источниках сведения о составе первых исполнителей имеют некоторые расхождения с данными упоминаемого нами списка; вызвано это тем, что первыми исполнителями считают тех, кто участвовал в пьесе, когда её ставили не полностью.

19 Напомним, что данная роль была одной из немногих, не подвергшихся цензурным вымаркам и переделкам.

20 Как утверждает В. Ушаков, добавляющий, что пьеса «вдобавок к тому была играна без репетиций». — «Северная Пчела» 1831, № 80.

21 А. Грибоедов, Полн. собр. соч., Академич. изд., т. II, с. 262.

22 Н. Тихонравов, Полн. собр. соч., т. III, с. 539.

23 «Горе от ума». Комедия в четырёх действиях, в стихах А. С. Грибоедова. Редакция полного текста, примечания и объяснения составлены И. Д. Гарусовым. СПб. 1875, с. 249, примечание. Далее сокращённо: Гарусов.

24 «Русская Старина» 1888, кн. II, с. 439; см. также А. Шуберт. Моя жизнь. СПб. 1913, с. IV.

- 324 -

25 «Два утра у Щепкина». — «ЕИТ», сезон 1907—1908 г., с. 189.

26 «Клочки воспоминаний», М. 1904, с. 112 сл. О Щепкине в этой роли см. Вл. Филиппов «Пять Фамусовых» (сборник «Сто лет Малому Театру», РТО, М. 1924).

27 А. Кизеветтер, М. С. Щепкин, М. 1917, с. 119.

28 Рассказы М. С. Щепкина. — «Исторический Вестник» 1898, № 10, с. 215.

29 «Театральные воспоминания», СПб. 1859, с. 84.

30 Рассказы М. С. Щепкина. — «Исторический Вестник» 1898, № 10, с. 215.

31 С. Бертенсон, Дед русской сцены. — «ЕИТ» 1914, кн. 5, с. 36, 37.

32 «А. С. Грибоедов и его сочинения», изд. Е. Серчевского, СПб. 1858, с. 402.

33 А. Сиротинин, Екатерина Семеновна Семенова, — «Исторический Вестник» 1886, кн. IX, с. 504.

34 «А. С. Грибоедов и его сочинения», изд. Е. Серчевского. СПб. 1858, с. 400.

35 Там же.

36 И. Куликов, Воспоминания. — «Искусство» 1883, № 8.

37 «ЕИТ», сезон 1896/97, прил. I.

38 Н. Дризен, Два эпизода. — «ЕИТ», 1915, с. 106—110.

39 «О новой постановке «Горя от ума». — «Наше Время» 1863, № 70.

40 Так, «Всемирная Иллюстрация» (1884, № 818, с. 222) сообщает, что возобновление комедии в Петербурге сопровождалось заменой полонеза и мазурки вальсом.

41 П. Гнедич, «Горе от ума», как сценическое представление. — «ЕИТ», сезон 1899—1900 г., прил. I, с. 38.

42 «Новое Время» 1909, иллюстрированное приложение № 12125.

43 А. Баженов, цит. соч., с. 221.

44 Там же, с. 367.

45 Гарусов, с. 386.

46 А. Баженов, цит. соч., с. 217. Отмечается Баженовым и то обстоятельство, что актёры не считаются с текстом комедии и в вопросах грима; так, «из слов Софьи в третьем действии видно, что она идёт к парикмахеру завиваться, стало быть на бале она должна быть в локонах, хотя исполнительницы большею частью этого не соблюдают. Щёки Молчалина мне также часто приходилось видеть бледными, тогда как Чацкий говорит, что у него в лице румянец есть» — там же, с. 113.

47 Там же, с. 222.

48 См. наше замечание к снимку «Василисы Мелентьевой» в постановке 1892 г. — Сб. «А. Н. Островский. Дневники. Письма. Театр Островского». М. 1937, с. 417—418.

49 А. Баженов, цит. соч., с. 109.

50 Там же.

51 «А. С. Грибоедов и его сочинения», изд. Е. Серчевского. СПб. 1858, с. 404.