ЛИТЕРАТУРЫ ИНДИИ

Данный период в истории Индии отмечен небывалой активизацией общественной и художественной мысли. С конца XIX в. Индия вступает в новый этап, характеризующийся обострением противоречий между колонизаторами и коренным населением, усилением национально-освободительного движения, вовлечением в эту борьбу огромной части трудового народа, выходом на историческую арену индийского пролетариата.

Патриотическое движение, которое возглавлял Индийский национальный конгресс (ИНК), проходило под лозунгами свадеши (свое производство) и сварадж (свое правление), которые реализовались в новых формах коллективной борьбы («пассивное сопротивление», бойкот иностранных товаров, стачки, забастовки, террористические акты и т. д.).

Широкий размах антиколониальной борьбы, свидетельствующий об обострении национального самосознания индийцев, особенно резко высветил проблему «Восток — Запад», придал этой проблеме не только политический, но общий культуростроительный, философский смысл.

Как отмечал Карл Маркс еще в середине XIX в., Англия, подорвав основу индийского общества, прерывала «связь Индостана... со всеми его древними традициями, со всей его прошлой историей» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 9. С. 134). Индийцы, борясь против колониального засилья одновременно отстаивали свою самобытную культурную традицию, ценности национального исторического наследия.

Попытки на почве религии пробудить историческую память народа в целях активизации широких масс и вовлечения их в политическую борьбу неминуемо сопровождаются усилением реставраторских тенденций. В своем стремлении политически и духовно противостоять колониализму общественные деятели и художники нередко противопоставляют Индию всему западному миру, подчеркивая древность и уникальность ее культуры. Усиливаются и мессианские настроения.

По мере нарастания патриотического движения резко проявляются противоречия среди участников этого движения в самом ИНК. Определились два лагеря: «экстремисты», требовавшие предоставления Индии независимости, и «умеренные», выступавшие за конституционные меры, за проведение социальных реформ в самом индийском обществе, прежде чем добиваться отделения от Британской империи. Эти идейные расхождения наложили свой отпечаток на все сферы общественной жизни эпохи и непосредственно отразились в литературе.

Два важных события приходятся на этот период: сенсационные выступления Свами Вивекананды на Первом Всемирном конгрессе религии в Чикаго, его триумфальные поездки по городам Америки и Европы в конце XIX в. и присуждение Нобелевской премии Рабиндранату Тагору в 1913 г. Эти события были не просто вехами биографии Вивекананды и Р. Тагора, они имели огромное значение и для их соотечественников, питая чувства национальной гордости.

Несмотря на явное усиление ревивалистских тенденций и установку на «возрождение национальных ценностей», общественная и художественная мысль этого периода особенно активно осваивает ценности западной культуры. Индийские мыслители и художники воспринимают не поверхностные, а сущностные ее элементы. Поиски гармонического сочетания достоинств «своего» и «чужого» придают поистине драматическую напряженность культурному творчеству индийцев этого времени. Многое из того, что к концу XX в. стало традиционными чертами культуры и искусства Индии, на деле являлось результатом творчества индийских мыслителей и художников рубежа веков, в пору рождения новых, необычных традиций.

Расширившийся духовный горизонт индийцев, прежде имевших дело большей частью с культурой метрополии, отныне включал достижения других народов Европы, а также Америки. Они узнают художественную культуру России, эхо революции 1905 г. доходит и сюда.

623

Устанавливаются тесные духовные контакты с деятелями культур остального Востока.

В свою очередь произведения индийских художников слова (Р. Тагора, М. Икбала и др.) становятся известными за пределами страны. Методологически неверны установки ученых, возводящих творчество индийских художников всецело и впрямую к Ведам, Упанишадам, Корану, Хадисам и т. д. без учета плодотворного воздействия на них художественно-эстетического опыта неиндийского мира, в частности стран Запада. Творцы художественной культуры Индии нового времени не были рабами традиции, как и не были бездумными эпигонами иных культур. Творчески осваивая достижения как своей национальной, так и инонациональной традиций, они создавали новую культуру, отвечавшую духу исторической действительности. Иными словами, в пределах рассматриваемого времени мы имеем дело с разрастающимся процессом формирования культурного синтеза. Если раньше (до XIX в.) для прочтения памятника художественной литературы достаточно было знать категории индийской культуры, то теперь, чтобы адекватно трактовать произведение искусства, необходимо было учитывать контекст мировой культуры. Иное дело, что, активно усваивая художественные ценности других народов, художники той поры сохранили национальную самобытность, так что идеи, почерпнутые из опыта западной культуры, облекались в привычные индийские формы и символы.

Расширившийся культурный горизонт индийцев давал большой простор для развития реалистических форм искусства. Значительный пласт литературы этого времени представлен произведениями, отражающими современную жизнь. Огромное значение для индийцев приобретал опыт европейской реалистической литературы. Но инерция традиционного религиозно-идеалистического мышления сказывалась живучестью такого типа мировидения, который не допускал отождествления действительности с эмпирической, феноменальной реальностью.

Декаданс, усиливающийся в европейском искусстве, в Индии не находил для себя почвы. Иррационально-мистические прозрения и условно-символические формы, свойственные творчеству ряда индийских писателей (и живописи так называемого бенгальского Возрождения), приобретали иное, чем в Европе, идеологическое, духовное наполнение. Они не были выражением настроения тупика, пессимизма, фатальной непреодолимости земного зла или поисками некоего элитарного приюта для отчужденного эстетического сознания. Напротив в индийских условиях они знаменовали поиск духовной опоры, попытку преодоления трагизма исторической действительности, тем более что отвечали традиционным для индийцев формам самочувствия и самовыражения. Такие настроения могли воплотиться в мистическом провиденциализме, в религиозно-мифологических символах и категориях индуизма, буддизма, суфизма.

Иллюстрация:

К. Н. Моджумдар. «Облако-вестник»

1900-е годы

Немалую услугу индийским художникам оказывала эстетика и поэтика европейского романтизма, а также символизма (наиболее близких традиционному индийскому художественному мышлению). Они привлекали индийцев многообразием выразительных и изобразительных приемов и средств воссоздания многомерности жизни и воплощения возвышенного, вдохновляющего идеала. Рост ревивалистских тенденций и связанное с этим внимание к национальной самобытности, господство религиозно-идеалистического мировоззрения и тесная

624

связь литературы с национально-освободительным движением — все эти разнородные факторы обусловили приверженность индийских писателей к экспрессивным, эмоциональным средствам выразительности.

Одной из важнейших особенностей литератур данного периода является возросшее значение исторической темы.

Историческая тема привлекла внимание художников тем, что в славном прошлом страны виделось высокое проявление национального духа, идеал героических свершений народа. Прошлое выступало образцом для подражания и источником вдохновения для современников. Исторический роман порой становился полем испытания этико-философских концепций, вневременных нравственно-этических категорий. Далекие эпохи нередко выступали антиподом современной бездуховности жизни, история приобретала черты мифа, становилась своего рода мифологизированной действительностью, призванной продемонстрировать героические черты национального архетипа.

Потребности национально-духовного самопознания побуждали обращаться не только к героике исторического прошлого, к культурному наследию, запечатленному «в высокой традиции», но и к фольклорным, низовым пластам традиции, ранее периферийным сферам культуры. Вхождение в сферу официальной культуры народных форм искусства, жанров, сюжетов, как и проникновение живой речи в литературный язык, свидетельствовало о значительном расширении культурного горизонта индийских художников, возросшем уровне их национального самосознания.

В силу несхожести социокультурных условий процессы литературного развития в разных районах Индии отмечены существенными отличиями как по степени интенсивности, так и по характеру проблематики, преобладающей в каждой из литератур. Перед исследователем предстает картина «разностадиальности» историко-литературного процесса. Вместе с тем некоторые ранее отстававшие в своем развитии литературы в рассматриваемый период значительно обогащаются. В рамках всеиндийской культурно-исторической общности в связи с ростом национального самосознания народов мы наблюдаем процесс формирования новых национальных литератур, каждая из которых отмечена художественно-эстетическим своеобразием, идейно-тематическими и жанрово-стилистическими предпочтениями. Так, уже в начале XX столетия высокого уровня достигают такие национальные литературы, как тамильская, ассамская, малаяльская, орисская. Характерно, что складывание национальной литературной общности, как правило, фиксируется в самосознании каждой из литератур в таком значимом факте, как возведение своего истока к творчеству того или иного художника слова. Если, например, бенгальская современная литература возводит свое начало к Дотто и Бонкимчондро, то другие национальные литературы исходной точкой считают творчество Апте и Кешавсута (маратхская), Асана (малаяльская), Баради (тамильская) и т. д.

Когда говорят о бенгальской литературе этого периода, прежде всего подразумевается Рабиндранат Тагор (1861—1941). Почти нет такой области словесного творчества, где бы Тагор не оставил свой глубокий след. Он был поэтом, творившим во всех лирических жанрах, драматургом, романистом, новеллистом, философом, публицистом, был актером, музыкантом, художником, педагогом, принимал участие во многих важнейших событиях общественной жизни страны. Р. Тагор родился в Калькутте, в одной из самых родовитых и богатых семей. Род Тагоров славился своими выдающимися предками: дед Дварканатх был сподвижником Раммохана Райя, отец, Дебенронатх, — руководителем знаменитого «Брахмо самадж», многочисленные братья и сестры Рабиндраната стали видными деятелями общественной, научной и культурной жизни Бенгалии. В пределах данного периода в деятельности Тагора есть ясно обозначенный рубеж — это 1905—1906 гг. До 1906 г. Тагор принимает активное участие во всех событиях общественной и культурной жизни страны, затем резко отходит от революционного движения, принявшего мощный размах по всей Индии и сопровождавшегося порой вспышками террора. Изменившийся взгляд на политические события в стране существенно сказался и на художественном творчестве Тагора.

«Поэзия — бескрайняя вселенная» — это определение Анандавардханы как нельзя лучше подходит к его поэтическому миру. Но в «бескрайней вселенной» поэзии Тагора есть свои прочные ценностные ориентиры, нравственно-этические полюса. В центре этого универсума поставлен человек. Именно человек, несмотря на то, что Тагор так часто говорит о Боге и богах, обильно используя язык религии и мифа. Он творил в традиции, в которой еще оставалась живой норма религиозно-мифологического мышления, сакрального мифа и мистики. У Тагора привычные сакральные категории и понятия подвергаются глубокому переосмылению. Человек — это бог, и все его природное окружение пронизано божественным началом; осознав свое единство со всем сущим, человек становится богом. Эта мысль является для творчества

625

Тагора центральной. У Тагора нет разъединенности религии, философии и эстетики, ибо истина, добро и красота (сатьям-шивам-сундарам) — для него неразнимаемое единство бытия. «Мы радуемся, постигая Истину. Если же радости нет, это означает, что мы только знакомы с Истиной, но не сумели постичь ее... восприятие Прекрасного и восприятие Истины — одно и то же... От пыли, которую мы топчем, до небесных звезд — все есть Истина и все прекрасно» — эти идеи Тагор развивает в серии своих статей «Прекрасное», «Прекрасное и литература», «Проблемы образования» (1906—1907).

Мистический идеал низведен у Тагора на землю и тем самым существенно секуляризован. Красота (прекрасное, истина, добро) таится в любой частности зримого мира, нет нужды отправляться на поиски ее к отрогам Гималаев, к священным берегам Ганга, она — в пыльных улочках заброшенной деревушки, в струении маленькой речушки («Копаи»); нет смысла искать ее в дворцах, она — в труде пахаря, идущего за сохой, в движении каменщика, дробящего камни. Имя этой истины — красоты — «божество жизни» («дживана девта»). Концепцию Тагора можно было назвать философией имманентизма, определяемой в категориях «божество жизни», «религия любви», «религия человека». Но его «философия» — это, по сути, живое «божество жизни», которое может явиться в любом облике в зависимости от внутреннего состояния, духовного зрения взыскующего этой истины: то в образе богини утренней зари Урваши, то юной незнакомки, то возлюбленной, пусть и давно ушедшей из жизни, доброго друга, журчащего ручья, сурового, но праведного бога и т. д.

В ранней пьесе «Возмездие природы» (1885), которую Тагор рассматривал как «введение ко всей дальнейшей деятельности», герой-саньясин (аскет) уходит из мира, преодолев боль и страдание, любовь и ненависть; он уверен, что нашел последнюю истину, т. е. бога. Но под воздействием чистой души «неприкасаемой» девочки рушится с трудом возведенный им мир: человеческие чувства любви и сострадания, от которых он хотел избавиться, вновь овладевают им. Иллюзией оказался не мир людей, а бездушная пустота жизнеотвергающей аскезы. Он идет к людям, к пахарям, убирающим рис, «с песней выходящим на поля». И это не поражение, а торжество истины и человеческого духа, ибо истина — в «жизни с ее радостями и печалью, счастьем и любовью», великое — в малом, бесконечное — в конечном, свобода — в любви.

Рабиндранат Тагор

Фотография 1930-х годов

Хвала обычным человеческим делам и чувствам, радостное переживание земного бытия переданы в стихотворении «Прощание с небом». Человек за добрые дела на земле был вознагражден пребыванием в небесном раю, но вот срок окончен, и человек (вернее, его дух) возвращается на землю и не испытывает разочарования — ему милее юдоль земная, чем холодный и стерильный рай небесный. В стихотворении «Жизнь» Тагор писал: «В этом солнечном мире не хочу умирать, // Вечно жить бы хотел я в мире людей».

Он говорит о себе: «Я поэт земли, предназначение которого — нести людям волшебную музыку вселенной», «молчащему скорбному рту дать слова, а иссохшей душе — мечту и надежду». Поэт чувствует внутреннее родство со всем предметно-физическим миром, поэтому неуловимое движение, тончайшая пульсация жизни отзываются в нем мелодией вселенской музыки. Живые ферменты религиозно-мифологическое мышления питали его веру в то, что тот же самый поток, который день и ночь струится в нем самом, «течет по вселенной и танцует размеренный танец». «Мне иногда кажется, — писал поэт в «Васудхаре», — что я помню тот миг, когда земля, вода, дух листьев, трав и деревьев

626

и голубизна неба проникли в меня, став моими плотью и духом. Именно поэтому он был открыт «всем лучам, всем ветрам, грому, зовам дорог» и мог сказать: «Мир — мой храм» («Храм»).

Иллюстрация:

Гогенендранатх Тагор. «Кумар».

Иллюстрация к книге Р. Тагора «Бичитрита»

Было бы странным и противоестественным, если бы такая чуткая муза («Я словно живое пианино») не отзывалась на боли и печали, несправедливость и насилие, которые узнали люди земли и его многострадальная Индия. С болью в сердце говорил поэт о том, что на фоне переливающегося красками гармоничного, бесконечно обновляющегося космоса его бедная родина застыла в оцепенении, и в ней «не слышно песен, нет движения, нет деятельности» («Танец мира»). Он обращается с мольбой к Матери-родине вдохнуть жизнь в души своих сыновей, которых она родила бенгальцами, но забыла сделать людьми («Мать Бенгалия»).

Р. Тагор неизменно остро отзывался на любое проявление несправедливости, гнета, но никогда не разделял мнение, что на насилие надо отвечать насилием, и был решительным противником революционных мер. Его принцип: «Надо бояться не столько самого зла, сколько тиранических попыток творить добро». Отстранившись от революционных событий, вспыхнувших по всей стране в начале XX в., Тагор публично выражал неприятие тех форм, в которые выливались выступления революционных масс, открыто осуждая тактику экстремистских идеологов, приводившую, как он считал, к актам насилия, «к взрыву темных и слепых страстей». «Мы должны пробудить их (англичан. — В. Ламшуков) гуманность нашей гуманностью, другого пути нет», — писал он. Искренне преданный своей родине, гордившийся ее великим прошлым, Тагор предостерегал от националистического идолопоклонства. «Я приветствую возрождение нашего чувства национального достоинства... но я отвергаю национальную самовлюбленность, которая приковывает нас к нашему прошлому, словно жертвенного козла к алтарю». Вера в абсолютную ценность человеческой личности, оформившаяся в концепцию «религии человека», не допускала никаких форм насилия над человеком, даже если это насилие совершалось под знаком национального долга, патриотизма. Тагор не мог допустить, чтобы идея почиталась истиной только потому, что она разделяется всеми или большинством людей. Подлинное развитие личности, осуществление ее «божественной» сути возможны лишь на пути преодоления социальных, общинно-религиозных, расовых, национальных барьеров. В сборнике «Гитанджали», за который в 1913 г. он получил Нобелевскую премию, Тагор молит бога, чтобы возрожденная родина стала райским краем свободы, где бы мир не знал обособленных фрагментов опыта, а мысль не знала страха и человек шагал с гордо поднятой головой.

«Все величайшие достижения человечества принадлежат мне... попытка отделить наш дух от духа Запада является попыткой самоубийства», — писал Тагор. Этими идеями, связанными с проблемой «бесконечной личности» или «религии человека», проникнуты произведения, написанные Тагором в начале XX в. Они же пронизывают два его романа — «Го́ра» (1910), и «Дом и мир» (1916). В «Го́ре» дана широкая картина общественной и культурной жизни Бенгалии, городской, а частично и деревенской среды. Судьба главного героя — благородного юноши Го́ры, искренне преданного идее служения родине, — центральная и связующая линию сюжета, концептуальный стержень романа. Горячий приверженец индуизма, Го́ра не может понять, что его благородная мечта — сплотить индийцев для борьбы с рабством — обречена на провал, ибо ценности, которыми он руководствуется, устарели и бесплодны. Прозрение приходит, когда ему становится известно, что он, собственно, не

627

брахман и даже не индуист, а европеец, воспитанный в брахманской семье, усыновившей его в младенчестве. И только когда спадает с его глаз пелена индуистского фанатизма, он обретает полноту ви́дения, становится личностью в тагоровском смысле. «Именно теперь я стал подлинным индийцем», — говорит он. — Во мне больше не враждуют индус, мусульманин и христианин. Они принадлежат мне, и я принадлежу им всем». Только избавившись от кастовых, сословных, общинных, расовых предрассудков, можно вершить свое подлинное бытие и бытие Индии.

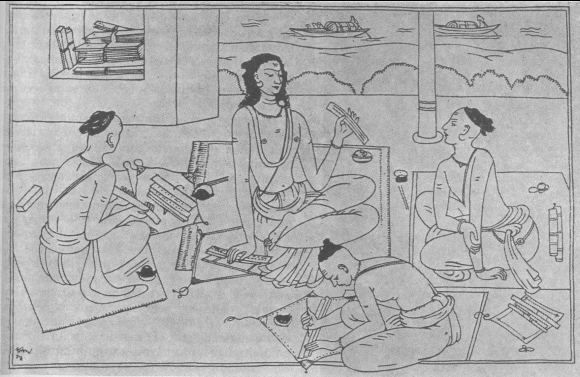

Н. Бошу. Чайтанья с учениками

1900-е годы

Развенчанию «идолопоклоннического патриотизма», общинного и любого иного фанатизма, в жертву которому приносится человеческая личность, посвящен и второй роман — «Дом и мир». Сама идея «Дома и мира» разрабатывалась довольно последовательно в публичных выступлениях, статьях и книгах Тагора. Нельзя решить сколько-нибудь успешно проблемы «дома» (Индии) вне связи с внешним «миром». Индия смогла выстоять тысячелетия только потому, что усваивала, впитывала в себя достижения других народов, если даже они приходили как завоеватели, — вот мысль, которую часто высказывал Тагор. «Дом и мир» как и «Го́ра», — многоплановое и многосюжетное произведение, где повествование ведется от лица нескольких героев. Тематическое ядро — движение свадеши, движение несотрудничества, бойкота английских товаров. В этом романе со всей остротой поставлена проблема личности, «религии человека» и противоборствуют два этических полюса: мир Шондипа, активного проводника идеи свадеши, и мир Никхилеша, мудрого и уравновешенного человека созерцательного склада ума. Есть в романе и третий значительный образ — Бимола, которая как бы мечется между этими двумя полюсами. Шондип — агрессивный и циничный политикан, который для достижения своих целей не брезгует никакими средствами. Он поборник идеи «сильной личности», своеобразный индийский вариант ницшеанского героя. Своими страстными речами он увлекает Бимолу, жену Никхилеша, и она, загипнотизированная видимым «героизмом» Шондипа, слепо подчиняется его воле.

Тагор, который не любил резких, контрастных красок, здесь до предела обнажил силы добра и зла, его роман — это поединок двух

628

резко противостоящих идей. Для Никхилеша истина выше категорий родины. Он носитель абсолютных ценностей, воплощенная гуманность. Шондип — это царство неусмиренных страстей, экзальтированный и шумный патриотизм, возбуждающий самые темные силы и цинично играющий на них, носитель идей тоталитарного общества. Ему противопоставлен Никхилеш — выразитель индийской мудрости, для которого «совершить насилие во имя родины — значить совершить насилие над родиной». Никхилеш последовательно воплощает авторскую идею всеобщей и вечной любви и утверждает истины, «которые имели бы значение во все времена». Он не делает никаких попыток удержать Бимолу, ибо это означало бы насилие над нею.

Иллюстрация:

Шарада Чарах Укил.

Шиваджи,

получающий благословенье от матери

1900-е годы

Людей должно связывать глубокое чувство взаимной привязанности и любви, подкрепленное подлинным уважением друг к другу, умением чутко отзываться на движения души каждого. Это протест против традиционной морали и одновременно своеобразная тагоровская реплика ибсеновскому «Кукольному дому», где муж Норы так и не смог разглядеть в своей жене личность и остался глух к ее душевному миру.

Преодоление узких, эгоцентристских границ своего «я», которое достигается только целительной и очищающей силой внутреннего прозрения и любви, — таков был идеал Тагора-гуманиста. Оба его романа обращены к конкретной действительности, в них запечатлены реальные социальные и политические события современной Тагору жизни и в этом смысле являются социальными или социально-политическими романами. Но для искусства Тагора в высшей степени характерно тяготение к символической обобщенности и конфликтов, и персонажей. Тагор создает «символическую», «спрессованную» действительность с иерархией уровней, где каждый образ имеет расширяющиеся смыслы. Герой «Го́ры» важен не только как социальный конкретно-исторический тип, но и как личность вообще, на примере которой показан процесс становления «бесконечной личности». В «Доме и мире» символично уже само заглавие: дом и мир — это Индия и человечество, Шондип — символ агрессивного индивидуализма «ницшеанской» личности и «материалистической культуры Запада», Никхилеш, как и Пореш в «Го́ре», — идеальный тип индийской личности, символ мягкой мудрости, терпимости. Бимола — сама Индия, мечущаяся между разными мирами, она в конечном счете через страдания и самоочищение приходит к осознанию подлинных ценностей.

Еще глубже насыщена символикой драматургия Тагора. Его пьесы, особенно такие, как «Раджа» (1909), «Незыблемый» (1911—1912), «Почта» (1912), исходно предполагают множественность интерпретаций. Оптимизм и гуманизм Тагора с особой рельефностью выступают в пьесах «Незыблемый» и «Почта». Крепость-монастырь в «Незыблемом» — это символ консерватизма, рутины, устаревших догм, которые сдерживают и гасят высокие порывы души и ростки нового. Носителями светлых созидательных сил в пьесе выступают не монахи, а люди труда. В «Незыблемом» осуждаются не конкретно какая-то религия (индуизм, буддизм и т. д.), а всякая догматическая система косных и жестких законов, «где все известно, все заучено... на все вопросы есть ответы, где все можно узнать из шастр, поэтому не надо выходить из монастыря». Монастырь, отгороженный от мира, — это сама Индия, застывшая в

629

своем развитии, поклоняющаяся давно отжившим законам и идолам. Протестом против духовного террора «незыблемого» и «мертвой мудрости» ортодоксальной догматики пронизана пьеса «Почта». Главный герой, молодой Омол, запертый в тесных стенах комнаты, мечтает выбраться из нее и бродить по светлой, залитой солнцем земле. Но его хотят сделать вместилищем мертвой мудрости. Лекарь, ссылаясь на авторитет ученых трактатов, убеждает Омола: «Осеннее солнце и воздух ядовиты». Тагор писал о смысле «Почты»: «Душа Омола — это душа Индии в оковах; в час, когда встрепенется сердце народа, ничто не сможет удержать ее в стенах темницы».

В период написания романов «Го́ра» и «Дом и мир», пьес «Раджа», «Незыблемый», «Почта» Тагор создает цикл стихов, составивших сборники «Жертвенные песни», «Гирлянды песен», «Песни» (1914); в 1916 г. появляется один из его лучших поэтических сборников «Полет журавля». Тагор отвечал на вопрос, какую религию он исповедует, так: «Моя религия — это религия поэта».

В каком бы жанре ни творил Тагор, у него выдерживается единая поэтическая стилистика. Эта поэтичность, тончайший лиризм проявились еще и в новеллах Тагора. Можно сказать, что он — подлинный родоначальник этого жанра в бенгальской литературе. К новелле Тагор обратился еще в 90-е годы, когда он жил в своем родовом имении среди крестьян. Наблюдения над их жизнью послужили материалом многих его произведений; но герои его рассказов — не только деревенские люди, ими могут быть и помещик, и принцесса, и уличный торговец. Для Тагора-гуманиста социальная, как и религиозная или любая иная, градация людей — искусственная и несущественная характеристика. Главное — жизнь души, мир чувств, и благородные, высокие чувства могут рождаться в душах людей неграмотных, забитых: в угрюмом и нелюдимом афганце, привязавшемся к маленькой индуске («Кабулиец», в тихой деревенской девочке-вдове Кушум («О чем рассказал берег Ганга») и т. д. Художественная задача Тагора — показать, что жизнь души не может быть ограждена социальными и иными искусственными установлениями, поэтому так легко «развеществляется» предметно-социальная среда и действие переносится в пространство идеальной, духовной действительности. Это не препятствует у Тагора острой критике законов реального социального уклада («Искупление», «Письмо жены», «Наследство»). Рассказы Тагора в значительной мере способствовали становлению бенгальской прозы.

К литературам, достигшим высокого уровня, несомненно, принадлежит гуджаратская. Здесь в равной мере развиты поэзия, проза и драма. Часто крупные писатели выступали во всех трех родах литературы. К таким художникам принадлежал Наналал (Наналал Далпатрам Кави, 1877—1946). Творческий диапазон Наналала в жанровом и тематическом плане поистине широк. Наналал смело экспериментировал в области формы. Он создал своеобразный жанр «прозопоэзии» (ападья-гадья). В лирике он использовал приемы народной песенной культуры, придав им филигранность и утонченность, но в то же время не утрачивая непосредственной эмоциональности. Его перу принадлежат пасторальные, буколические и детские стихи-песни, где в звуковой и ритмической инструментовке уловлены голоса пастушеской свирели, деревенского тамбурина, хоровода девочек. Сложно переплетающиеся европейские и национальные веяния сказались во всех его произведениях, включая и драмы «Инду Кумар» и «Джайя и Джайянт» (1914). Обе пьесы посвящены злободневной теме семейных взаимоотношений, роли женщины в семье и обществе. Так, сюжет «Джайи и Джайянта» — история влюбленных, которые долгое время не могут соединиться в силу сословных преград. Произведение отличается авантюрно-приключенческим сюжетом.

Значительный вклад в литературу на гуджарати внес Раманбхаи Махипатрам Нилкантх (1868—1928), который был поэтом-лириком, романистом и драматургом. В сатирическом романе «Бхадрам Бхадра» он высмеял приверженцев ортодоксального индуизма с его отживающими нравственными нормами и обычаями.

Крупный ученый-лингвист, критик и публицист Нарасимхорао Бхолнатх Диватия (1859—1937) известен и как автор социальных романов, переложений пуран, литературных портретов современников. Но наибольшую популярность он приобрел как поэт-лирик, автор стихов, посвященных природе (сб. «Цветочная гирлянда», «Лютня сердца»).

Чистым и нежным лиризмом проникнута поэзия и проза рано скончавшегося Калапи (1874—1900). Интимная лирика поэта представлена в сборнике «Гимны Любви», а его пейзажная лирика — не только в поэтических произведениях, но и в прозе — «Путешествии в Кашмир, или Видении Рая», где отражены впечатления автора от поездки в Кашмир; в повести «Мала и Мудрика». Романтическая поэма «Хамарджи Гохел» построена как семейная хроника, изображающая трагическую судьбу предков Калапи во времена опустошительных нашествий Газневи. Характерной особенностью гуджаратской

630

литературы, отличающей ее от всех индусских литератур, является пристальное внимание к художественной культуре на фарси и урду. Особой популярностью пользовались жанр газели, суфийские поэтические мотивы и приемы. Существует обширная антология «Газалистан», куда вошли произведения более шестидесяти гуджаратских поэтов в жанре газели.

В гуджаратской среде творили представители социально мобильной и активной общины парсов. Многие парсы внесли весомый вклад в художественную культуру Гуджарата, ибо писали на гуджаратском языке. Благодаря их усилиям и предприимчивости быстрыми темпами развивалось театральное искусство западной Индии. Парсы не знали многих религиозных, социально-этических ограничений, которыми были скованы представители индусской культуры, поэтому путевые очерки, жанр путешествий, разрабатывается именно представителями общины парсов. Если индусы, как правило, были паломниками, то парсы — светскими путешественниками, и книги путешествий оказались разными по установкам: у индусов — сакрально-ритуальным, у парсов — познавательно-эстетическим.

Высшим достижением гуджаратской литературы этого периода справедливо считают роман-эпопею Говардханрама Трипатхи (1855—1907) «Сарасватичандра», начатый в 80-х годах XIX в. и законченный в 1901 г. «Сарасватичандра» — первый в Индии образец жанра романа-эпопеи. В романе дается панорама индийской действительности в ее многообразных проявлениях и формах; это своеобразная «энциклопедия индийской жизни». Здесь представлены все слои индийского общества, все сферы семейной, социальной, политической, административно-хозяйственной жизни. Кажется, нет уголка многоликой действительности, куда бы не проникал взор автора. Подвижность точки обзора мотивируется судьбой главного героя Сарасватичандры, который вынужден в силу семейных неурядиц покинуть родной дом. Получив современное образование, как и подобало выходцу из богатой купеческой семьи, Сарасватичандра посвящает свои помыслы делу возрождения родины. Он принимает обет безбрачия и в долгих скитаниях познает истинное положение дел в родной стране. Став обладателем несметного наследства, Сарасватичандра отдает все свои богатства на создание благотворительных обществ, учебных заведений, библиотек, домов приюта, новых фабрик и заводов и т. д. В «мозаике жизни», автор, по его словам, хотел показать не только удручающее положение современного общества, но «привычным языком мифов и легенд, традиций и поверий» выразить мысли и чаяния лучших людей Индии своего времени. Роман проникнут духом оптимизма, жаждой творчества во имя лучшей жизни. Необычайно популярными стали перебивающие повествование стихи в форме газели. «Сарасватичандра» явился образцом романного жанра для многих писателей Гуджарата. К числу таких принадлежал Мотилал Трибховандас Саттавала, автор романа «Двадцатый век эры Викрама» (1901), где жизнь шумного и разноплеменного Бомбея описывается реалистически, со вкусом к неброской, но точной детали, тонким и трезвым юмором.

К данному периоду относится зарождение жанра новеллы, представленного творчеством Бхогиндра Ротанлала Диватия, находившегося под влиянием идей Л. Н. Толстого. Диватия первым в индийской литературе затронул пролетарскую тему.

Почетное место в гуджаратской литературе принадлежит Балвантрайю Кальяндайю Тхакору (1869—1952), который утвердил жанр сонета. Он выступил в защиту строгой и точной по языку и смыслу поэзии и ввел в практику так называемую ненапевную поэзию (агея падья). Лучший сборник его стихов — «Эхо» (1911), куда вошли сонеты, образцы любовной и пейзажной лирики.

Пожалуй, ни одна из индийских литератур не знала такого расцвета во всех сферах словесного творчества, как маратхская. Подъем художественного творчества на маратхи невозможно объяснить вне тесной связи с той бурной общественной, идеологической атмосферой, которая установилась в Махараштре в конце XIX — начале XX в. Именно здесь разворачивалась деятельность вождя национально-освободительного движения, лидера экстремизма Локманьи Тилака и вождей либерализма М. Г. Ранаде и Г. К. Гокхале (которым многим был обязан Махатма Ганди). На творческую интеллигенцию Махараштры глубокое воздействие оказал и Г. Г. Агаркар. Два имени занимают особое место в современной маратхской литературе — это Хари Нарайян Апте (1864—1919) и Кешавсут (Кришна Кешав Дамле, 1866—1905). Они — основоположники новой прозаической и поэтической традиций. Х. Н. Апте в своих социальных и исторических романах сочетал дух либерально-социального реформизма и патриотические устремления своего времени. Апте находился в гуще общественной жизни, был видным публицистом и литературным критиком, многие его произведения печатались в основанном им журнале «Карамнук» («Развлечение»). Цикл его романов, объединенных

631

общим названием «Современные истории», воссоздает быт и нравы, уклад жизни определенного слоя общества, так называемого среднего сословия. В социальном романе «Но кому до этого дело?» (1893) Апте показывает разрушающее действие старых религиозных законов и предрассудков на примере трагической судьбы главной героини Ямуны, которая погибает в результате нравственного и физического насилия, учиненного родственниками ее умершего мужа. Романы «Я» и «Яшвантрао Кхаре» (оба — 1895) отражают процесс формирования людей нового типа, посвятивших жизнь борьбе против социального и политического гнета. В них показано, как под влиянием различных сил герои, вышедшие из одинаковой социальной среды, выбирают разные пути: один становится патриотом либерального, другой — агрессивно-экстремистского толка. Наибольшую известность Апте принесли исторические романы, оказавшие немалое воздействие на становление этого жанра в других индийских литературах. Материалом для Апте послужили не только героические события истории маратхов, но прошлое других индийских народов. Наивысшего мастерства Апте достиг в таких романах, как «Заря» — о подвигах легендарного вождя маратхов Шиваджи — и «Катастрофа» (1915) — об истории крушения империи Виджайянагара. В позднем творчестве Апте преобладает традиционная этика самообуздания и нравственного самосовершенствования. В «Заре» и «Катастрофе» писатель отстаивает мысль, что исторические события и обстоятельства — не результат неких безличных сил, поскольку они складываются из деяний, поступков конкретных людей; не бог и не боги, а сам человек создает и разрушает, все в мире вершится человеком. Долг людей — разумно направлять свои мысли, чувства, дела. Ничто не проходит бесследно: действует непреложный закон возмездия, воздаяния. Апте, отказываясь от плоского бытописания, добивается такой метафорической насыщенности, что историческая проза напоминает поэтику мифологии, хотя это и не ослабляет ее реализма.

В отличие от Апте, Кешавсут держался в стороне от бурных событий своего времени, но переворот, произведенный им в маратхской поэтической традиции, имел далеко идущие последствия, оказавшись и разрушением и созиданием. В программных произведениях Кешавсута «Новый боец», «Боевой горн», «Гимн знамени» выражена жажда перемен, активный бунтарский порыв. Поэт близко к сердцу принял идеи свободы, равенства, братства, он с болью и гневом говорил о нелепых предрассудках и неправых законах. Поэзия Кешавсута знает и тонкие движения души, тоску по недосягаемой красоте, печаль по утраченным грезам и горечь несбывшихся надежд. В ней — тоска по совершенству и трагическое сознание невозможности установления гармонии и согласия в мире людей.

Кешавсут мечтал о гармоническом согласии человека, общества и мира природы, подчиненных единому универсальному ритму. Новое понимание мира, смысла человеческой жизни, новая художественно-эстетическая программа Кешавсута заставляли его преодолевать инерцию традиционного мышления, художественных канонов и клише, и в первую очередь — сопротивление языка. Он заново создавал поэтические идиомы, символы и образы. Как выразить внезапное озарение, восторг всеединства, всеслиянности, состояние блаженства, в котором не ощущаются уже обычные радость и боль, добро и зло? В традиции это состояние недвойственности (нир-двандва) называется самадхи, но поэт отвергает это слово, ибо оно отягощено религиозно-мистическим смыслом, от него веет холодом внемирской аскезы. Для своего духовного опыта поэт использует название вихревого танца — хоровода девочек: дзхапурдза (звукоподражательное слово, состоящее из слившихся трех слов — дза-пори-дза, примерно: «кружите — девочки — кружите»). Так претворена идея всеслиянности, всеединства.

У Кешавсута было много последователей. Заложенную им традицию продолжали Нараян Ваман Тилак (1862—1919), Винаяк (Винаяк Джанардан Карандикар, 1872—1909), Говиндаградж (поэтический псевдоним Рама Ганеша Гадкари, 1885—1910), Экнатх Пандуранг Рендалькар (1887—1920), Балкави (Трьямбак Бапуджи Тхомре, 1890—1918), Би (Нарайян Мурлидхар Гупте, 1872—1947) и др. Все они, преодолевая сопротивление литературных ретроградов, обогатили художественный язык новыми выразительными и изобразительными средствами. Отказ новых поэтов от традиционных тем и сюжетов, старых поэтических форм встречался в штыки. «Раньше смысл поэзии поэты видели в воспевании бога, — писал один из их противников в 1904 г., — и это возвышает их над нынешними поэтами, которые посвящают свои стихи животным и птицам, деревьям и травам... Нынешние поэты льют слезы по поводу смерти жены, чего бы не позволил себе поэт в старину».

К концу XIX в. выдвигается ряд крупных маратхских драматургов: Говинд Баллал Девал (1854—1916), Шрипад Кришна Кольхаткар (1872—1948) и Рам Ганеш Гадкари. В драматургии можно выделить три направления: мифологическое,

632

социально-бытовое и историческое. Однако деление это в известной мере условно, ибо маратхские драматурги мифологические и исторические сюжеты переосмысляли для выражения насущных общественно-политических проблем.

Крупнейшим событием в истории маратхского театра явилась драма Девала «Шарада» (1899), положившая начало реалистической социальной драме. «Она заставила оценить драматургическое искусство с точки зрения его общественной значимости, показала великую силу театра как средства просвещения и прогресса» (К. Дешпанде). Кольхаткар своими пьесами, полными бурлескного юмора, также пытался откликнуться на темы дня.

Выдающаяся роль в маратхской драматургии принадлежит Кхадилькару. Он был журналистом, сторонником и сподвижником Тилака. В театр он принес невиданный до него накал страстей, каждая постановка его драм становилась событием не только театральной, но и общественной жизни. Кхадилькар превратил театр в действенное средство политической борьбы и гражданского воспитания соотечественников. Его пьесы построены, как правило, на историческом и мифологическом материале, но каждая из них соотнесена с реальными событиями бурной эпохи. Так, в пьесе на эпический сюжет «Убийство Кичака» (1907) автор отозвался на реальные события тех дней — раздел Бенгалии. В жестоком злодее Кичаке легко угадывался лорд Керзон, в оскорбленном Драупади — униженная и порабощенная Индия, а в богатыре Бхиме современники узнавали Локманью Тилака. Английские власти запретили представление пьесы и конфисковали ее отпечатанные экземпляры. Такая же участь постигла и драму «Вражда братьев» (1909), построенную уже на материале национальной истории и явившуюся реакцией на раскол в национально-освободительном движении после съезда ИНК в 1907 г.

С большим успехом на маратхской сцене шли и социально-бытовые драмы Гадкари, который был видным поэтом и новеллистом. Основное внимание в его пьесах уделено этическим проблемам, поэтому в них возрастала роль психологических мотивировок. Гадкари был известен и своими юмористическими новеллами.

Факирмохана Сенапати (1847—1918), Радханатха Ройя (1848—1908) и Мадхусудана Рао (1853—1912) называют «великим триумвиратом» в орисской литературе; пик творческой активности «орисского триумвирата» приходится на 90-е годы и первые десятилетия XX в.

Факирмохан был рабочим, писарем, солдатом, администратором, издателем, главным министром (деваном) нескольких больших и малых княжеств, просветителем, поэтом, романистом, новеллистом. Выходец из народных глубин, он стал подлинным подвижником культурного строительства, создателем литературы, обращенной к народным массам. Основной вклад в литературу ория он внес своими рассказами и романами. В сборнике «Несколько рассказов» («Галпа-свалпа») героями выступают жители деревень и городов, крестьяне, ремесленники, бродяги, клерки, отшельники и т. д. Факирмохан явился родоначальником жанров социального и исторического романа в литературе ория. Среди его социальных романов наиболее известны «Шесть бигхов и восемь пядей» (1902), «Искупление», «Дядюшка». Первый из них посвящен трагической судьбе крестьянской четы, которая становится жертвой деревенского ростовщика. В нем показано драматическое столкновение традиционных патриархальных и новых, хищнических форм экономической жизни. Существенно, что Факирмохан, обращаясь и к исторической теме, остается верен своему социальному пафосу: так, события исторического романа «Лочхама» (о губительных последствиях борьбы между афганскими и маратхскими войсками на территориях Бенгалии и Ориссы) показаны в преломлении трагической судьбы простой деревенской женщины.

Если центральной темой произведений Факирмохана был человек в его социальном, бытовом, нравственном бытии, то для двух его современников и друзей ведущими темами являлись природа (для Радханатха) и религиозное чувство (для Мадхусудана). Радханатха Ройя называют национальным поэтом Ориссы. Его излюбленный, прославивший его жанр — эпическая поэма, использующая легендарные и фантастические сюжеты, где запечатлены конкретные, локальные черты природного окружения. Это редкое и новое качество для литератур Индии, где тогда, как правило, преобладал обобщенный образ природы. Наиболее известные поэмы Радханатха «Чилика» и «Чандрабхага». Поэт не был чужд и современной ему социальной проблематике, о чем свидетельствует сатирическая поэма «Дарбар» («Имперский прием»), где высмеиваются правители так называемых независимых княжеств, раболепствующие перед англичанами.

Лучшие произведения Мадхусудана Рао — эти стихи, вошедшие в сборник «Гирлянда баллад» (составленный совместно с Радханатхом), и поэма «Праздник рассвета в Гималаях». Стихи Мадхусудана отмечены печатью вдумчивой

633

созерцательности и глубокого религиозного переживания, близкого к мистицизму.

Быстро развивается в этот период ассамская литература. Новые веяния, проникшие в нее под влиянием европейской и бенгальской литератур, отразились в поэзии, прежде всего в творчестве Камалканта Бхаттачария (1852—1937), Лакшминатха Безбаруа (1868—1938), Чандракумара Агарваллы (1867—1938), Хитешвара Барбаруа (1876—1938).

Ведущая тема ассамской литературы, в частности поэзии — это тема патриотизма. Она находит свое выражение в прославлении ахомского периода национальной истории, воспевании величественной природы и памятников культуры. Эти темы отразились в яркой поэзии Бхаттачарии (сб. «Жгучие мысли» и «Волны мыслей»).

Разносторонним было творчество Л. Безбаруа — поэта, прозаика, драматурга, публициста. Его стихотворение «Моя родина», исполненное возвышенной любви к родине, ее людям, родной природе, стало национальным гимном ассамцев. Безбаруа черпал вдохновение не только из современной жизни, но из богатейшей хроникально-исторической литературы — буранджи. Он собирал предания, народные песни, а в собственных произведениях творчески использовал фольклорные жанры. Безбаруа писал на обиходном языке, полном простодушного незатейливого юмора. Широко известны серии его эссе о лукавом простаке Барбаруа: «Сверток бумаг Барбаруа», «Спутанные мысли Барбаруа», «Пузыри мыслей Барбаруа».

Х. Барбаруа известен главным образом романтическими поэмами на сюжеты ахомской хроники. Их три: «Разрушение Каматапура» (1912), состоящая из пятнадцати глав, «Самопожертвование женщины» и «Ахомская героиня на поле битвы». Все эти поэмы прославляют человека, вступающего на путь борьбы за родину и не страшащегося смерти. Х. Барбаруа ввел в ассамскую поэзию элегию, сонет, белый стих.

Дарование Раджаниканта Бардолая особенно ярко проявилось в повествовательной прозе и главным образом в жанре исторического романа. Правда, его ранний роман не связан с исторической темой. «Девушка из племени мири» (1895) — первый пример обращения к жизни «диких» аборигенных племен в индийских литературах. На этот же период приходится два исторических романа: «Маномати» (1900) и «Восстание» (1909). В первом из них повествуется о периоде опустошительного нашествия бирманских войск, о возвышенной любви Маномати и Лакшминотха, образы которых выписаны рельефно и убедительно. Темой «Восстания» стал также исторический факт из истории Ассама, когда жители Камарупы восстали против ахомского наместника-тирана.

К жанру романа проявил интерес и Падманатх Гохайян Баруа. Однако наибольший успех Баруа сопутствовал в жанре драмы. Ему принадлежат исторические драмы «Джаймати» (1900), «Гададхар» (1907), «Садхани» (1911) и «Лачит Пхукан» (1915). Лучшей из них считается «Джаймати» — «трагедия чести и долга».

П. Г. Баруа проявил себя и комедиографом, мастером изображения деревенской жизни в пьесах-фарсах «Сельский староста» (1890), «Тетон Тамули» (1908). В первой из них показана деятельность английской администрации, губительно сказывающаяся на жизненном укладе и хозяйстве индийских крестьян. Пьеса вызывает в памяти знаменитое «Зеркало индиго» бенгальца Д. Митро. Комедийно-сатирический дар драматурга помог ему создать атмосферу «смеха сквозь слезы». Отличное знакомство со всеми сторонами сельской жизни и крестьянской психологии автор обнаружил в «Тетон Тамули», бурлескно-остроумной пьесе, где показаны проделки плута Тетона.

К концу XIX в. в ходе национально-освободительного движения народов Индии обостряется проблема единого общеиндийского языка, и на эту роль все чаще выдвигается язык хинди. Окончательное становление хинди (кхари-боли) как литературного языка происходит именно в этот период, который известен в истории литературы хинди как «эпоха Двиведи» — по имени Махавирпрасада Двиведи — общественного деятеля и литератора (1861—1938).

Находясь на посту редактора журнала «Сарасвати», издававшегося в Аллахабаде (1903—1918), Двиведи объединил многих ведущих писателей, увлекая их своей программой создания высокоидейной литературы, теснейшим образом связанной с насущными национальными задачами. Собственные эстетические позиции Двиведи изложил в статье «Друг поэта» (1901). Провозглашенные в ней идеи стали основополагающими принципами реалистического искусства писателей хинди данного периода. Велика заслуга Двиведи и в том, что все ведущие писатели перешли на новый язык (кхари-боли).

Крупнейшим поэтом хинди этого периода был Майтхилишаран Гупта (1886—1964), который прославился поэмой «Голос Индии» («Бхарат-бхарати», 1912). Характер эпохи и эстетические принципы, обоснованные Двиведи, наложили свой отпечаток на поэму, которую современные индийские литературоведы называют «памфлетом в стихах», «политическим трактатом в стихах»

634

и т. д. Для литературы хинди она «явилась сильнейшим стимулом движения за освобождение от иностранной зависимости» (Х. Двиведи). Поэма «вошла в каждый дом», став «истинно народной книгой» (Р. Варма). М. Гупта утвердил в литературе хинди жанр эпической поэмы. Хотя автор использовал некоторые традиционные мотивы, свою задачу он видел в том, чтобы с публицистической прямотой выразить свои общественные идеалы.

Другая тенденция, связанная со стремлением выразить в мифологических сюжетах и образах современные идеи, обозначилась в творчестве поэта Айодхьясинха Упадхьяйя (1865—1947), известного под псевдонимом Хариаудх. Хариаудх под воздействием идей Двиведи обратился к современной проблематике, отразившейся в повествовательной поэме (махакавье) «Разлука с любимым» («Прияправас», 1913). Произведение написано с учетом традиционных поэтических канонов, санскритскими метрами, нерифмованным стихом. Существенным моментом в поэме Хариаудха было переосмысление мифологического сюжета о Кришне в свете новых этико-социальных идей.

«Голос Индии» М. Гупты и «Разлука с любимым» Хариаудха — высшее достижение литературы хинди «эпохи Двиведи». В них отражен характер общественного сознания эпохи, и в то же время они свидетельствуют о возросшей общественной функции литературы в хиндиязычной среде. Несмотря на достаточно быстрый прогресс литературы хинди, она все еще не достигла уровня таких индийских литератур, как урду, маратхи или бенгали, оставаясь в известной мере провинциальной литературой. Слабость литературы хинди обнаруживается и в отсталости прозаических форм, драматургии. Правда, писатели хинди достаточно интенсивно осваивают романный жанр, где господствуют приключенческие и авантюрно-фантастические формы, псевдоисторический и легендарный материал.

Литература хинди особенно на начальных этапах своего развития испытывала комплекс родства и отталкивания по отношению к литературе урду, возможно, в силу того, что, в сущности, обе они опирались на один язык — кхариболи. Но урду не одно столетие оставался поэтическим языком исламской общины Индии, а поэзия урду переняла многие ценности высокой традиции, которая обозначена именами Мир Таки Мира, Назира Акбарабади, Мирзы Галиба. В рассматриваемый период все еще чувствуются следствия неутомимой просветительской деятельности Сайида Ахмад Хана. Продолжает трудиться Алтаф Хусейн Хали, чье фундаментальное «Введение в поэтику» (1893) провозгласило новые эстетические идеалы, подвергнув кардинальной переоценке классическое наследие. Влияние идей, эстетических принципов, поэтического творчества Хали литература урду испытывала на всем протяжении своей истории. Среди современников и соратников Хали были поэт и литературовед Мухаммад Шибли Ноумани (1857—1914), поэт-сатирик Саид Акбар Хусейн-Ризви (1846—1921), писавший под псевдонимом Акбар, и выдающийся поэт и мыслитель Мухаммад Икбал (1877—1938). Наследие М. Икбала принадлежит не одной Индии, оно также достояние Пакистана и, возможно, всех ираноязычных народов, ибо он создавал свои произведения не только на урду, но и на фарси.

В творчестве Икбала нашли отражение самые существенные проблемы эпохи с ее драматическими антитезами «старого» и «нового», «своего» и «чужого», «восточного» и «западного». Как мыслитель и поэт нового типа Икбал многим был обязан своим ближайшим предшественникам и старшим современникам — Сайиду Ахмад Хану и Хали. Но в борьбе с охранительными силами традиции Икбал опирается не только на ближайшие авторитеты, он обращается ко всей исламской — арабоязычной и персоязычной — традиции, выявляя в ней забытые или подавляемые веяния, которые связаны с постижением меняющейся действительности. Это прежде всего рационалистические традиции, идущие от мутазилитов с их культом разума, протестом против фатализма предопределения (такдир), оправданием свободы воли. Это также антиаскетические и гуманистические тенденции, проявившиеся в творчестве Руми, Бедиля, Галиба. В новых условиях подобные тенденции органично синтезировались с антропоцентрическими идеями европейской культурной традиции.

Огромное воздействие поэзии Икбала на современников и последующие поколения индийцев и пакистанцев объясняется тем, что в ней ставились не только сугубо художественно-эстетические, но важнейшие философские и социальные проблемы. На раннем этапе одной из ведущих тем поэзии Икбала была тема любви к родине. Гражданская лирика, зародившаяся только в новое время, нашла воплощение во многих стихах Икбала («Гималаи», «Народная песнь индийских детей», «Картина страданий», «Поэт», «Крик боли»). Существенной чертой поэтического мышления Икбала была приверженность традиционным поэтическим образам. Поэт использует обычные мотивы и образы суфийской поэтики; однако они наполняются совершенно новыми смыслами. Так, звук колокольчика, отправляющего караван в путь,

635

отождествляется с голосом поэта, поднимающего народ на борьбу, и т. п.

Духовные искания Икбала запечатлелись в ряде произведений, прежде всего в «Жалобе» (1911), «Ответе на жалобу», в маснави на фарси «Таинства личности» (1915). Здесь возникают основополагающие философские тезисы: идея «незавершенного бытия», новое толкование категории личности (худи). Суфийскому этическому идеалу самоотрешенности, экстазу самосозерцания и самоустранения Икбал противопоставляет динамизм мироприемлющего и миростроительного творчества. Икбал развивает заложенную в традиции концепцию «совершенного человека», который посвящает себя жизнетворчеству во имя людей. Неудивительно, что своим духовным руководителем он избирает знаменитого Руми, который развивал идею непрерывного и становящегося бытия, предпочитал сну и покою усилие и деяние.

Идеи «незавершенного бытия» и «совершенной личности», несомненно, питались также и мыслями Гёте о «становящейся, действенной, движущейся природе», о «духовной энтелехии», побуждающей человека к совершенству. Два эти положения, принципиально важные для Икбала, способствовали пересмотру концепции человека, предстающего деятелем, который преобразует весь мир, вырастая до размеров беспредельных, божественных. В газели «Март 1907 г.» поэт писал: «Влюбленные в бога тысячами умирают в пустыне. Я сочту себя рабом того, кто полюбит рабов божьих». Аскетически мироотвергающие тенденции, утвердившиеся в исламе с распространением суфийского мистицизма, осуждаются Икбалом категорически резко. Многие мотивы поэзии Икбала явно навеяны ницшеанством. Человек, творящий свою судьбу и судьбу мира, равновеликий богу, у Икбала способен наслаждаться великолепием материального бытия, любить все земное, ощущать полноту жизни. И природа для такого человека — «бесконечная река красоты». Она отныне не метафора инобытующей истины, а сама истина, которая и есть красота.

Недавно возникшая проза на урду представлена творчеством Абдула Халима Шарара (1860—1926), и Мирзы Мухаммада Хади Русвы (1858—1931), утвердивших жанры исторического и социального романа. Шарар, как правило, обращался к далекому прошлому исламских народов, которое изображается идеализированно — как время расцвета воинского и творческого духа, как «золотой век» (романы «Хасан и Анджелика», 1889; «Мансур и Мохана», 1890; «Рай на земле», 1899; «Падение Багдада», 1912).

Жанр социального романа успешно развивал Русва. Его перу принадлежат стихи, поэмы («Надежды и тревоги» 1896), драма в стихах «Лейла и Маджнун» (1898) и пять романов, лучшим из которых является «Умрао-джан Ада» (в русском переводе «Танцовщица»). В романах Русвы преодолевается идущая от дастанной традиции атмосфера фантастики, неправдоподобных страстей и обстоятельств, которая еще в значительной мере сохранялась у Шарара. В романе «Умрао-джан Ада» устами таваиф (куртизанки), наделенной острым умом, автор развенчивает нравственные и социальные установления современного ему общества, где уродливо сочетаются феодально-средневековые нравы и обычаи и законы нарождающегося буржуазного миропорядка с его культом предпринимательства. Два других романа Русвы — «Благородный» и «Юноша из уважаемой семьи» — как бы составляют вместе с «Умрао-джан Ада» трилогию. Если в «Умрао-джан Ада» и «Благородном» преобладает критическое, разоблачительное начало, то в «Юноше из благородной семьи» Русва наряду с критикой негативных сторон традиционного уклада жизни воплощает положительный идеал. В судьбе героя автор демонстрирует нарождение новых форм жизни, нового типа людей, которые пробивают себе дорогу честным неустанным трудом.

Среди южноиндийских литератур в этот период особый интерес вызывают тамильская, малаяльская и телугу. Наиболее активно развивалась в этих литературах поэзия, хотя тогда и была создана ставшая значительным событием в литературной жизни Андхры пьеса «Продажа невесты» (1885), принадлежавшая перу Гуразада Аппарао (1861—1915), который выступал сторонником и активным проводником идей социального реформаторства, «адвокатом женщин и низших каст», поборником просвещения масс. Аппарао вместе со своими приверженцами утвердил живой язык в качестве литературного; все свои произведения — в прозе и стихах — он писал на разговорном, а не «книжном» языке, на котором создавалась предшествующая литература телугу. «Продажа невесты» основана на сюжете, весьма популярном и в остальных литературах Индии, — девочку выдают за старца в погоне за большим выкупом. Как и многие индийские пьесы того времени, «Продажа невесты» громоздка по форме (восемь актов, множество сцен). Тем не менее ее значение для драматургии телугу трудно переоценить. В ней клеймятся социальная косность, глупость, ханжество, жадность, жестокость, чаще всего персонифицированные в представителях сословных верхов — жречества, чиновничества. Социальные симпатии Аппарао, отразившиеся

636

со всей очевидностью в этой пьесе, ясно проявлялись и в его поэзии. Г. Аппарао использовал народно-песенные ритмы, метрические возможности разговорного языка. Эти возможности со всей полнотой проявились в «Пурнамме», ставшем народной песней стихотворении, где проникновенно говорится о гордой девушке, которая предпочла смерть браку с нелюбимым. Поэтический сборник «Жемчужное ожерелье» закрепил за Аппарао славу родоначальника современной поэтической традиции Андхры. Его стихотворение «Любовь к родине» (1910) стало национальным гимном Андхры, в нем звучит призыв к единению всех индийцев, к «изгнанию демонов раздора».

Крупной фигурой в истории современной индийской поэзии является Кумаран Асан (1873—1924), совершивший подлинную революцию в малаяльской поэтической традиции. Асан не был одинок, рядом с ним творили Парамешвар Айяр Уллур (1877—1949) и Нарайян Менон Валлаттхол. Но именно Асан считается признанным преобразователем поэзии на малаялам, а появление его поэмы «Увядший цветок» (1908) оказалось вехой в ее развитии. Поэма была необычна не только по форме и стиху, но по самому художественному сознанию, запечатленному в ней, по метафоричности, достигающей глубокого символического уровня. Асан трагически осмысляет основы исторического бытия. Поэт разделял многие положения индуизма и буддизма, в частности концепции кармы, сансары и т. д. Побуждая людей проникнуться сознанием конечности земной жизни, краткости мига индивидуального бытия, он призывал использовать этот миг со всей духовно-нравственной полнотой. Темы духовного величия человека, возвышенной любви и скромного мужества перед сокрушающими силами Времени и Смерти — основное содержание поэзии Асана, являющейся одним из выдающихся явлений культуры того времени.

Наибольшей известности среди южноиндийских художников достиг тамилец Субраманья Баради (1882—1921), удостоенный почетного звания Махакави («великий поэт»). Баради — поэт высоких страстей, революционного порыва, и его многогранное творчество насыщено эмоциональностью, броской и яркой образностью, экспрессивными ритмами. Он был певцом всеобщего братства, а одновременно проповедником любви к родине — «деса-бхакти» («религии патриотизма»). Баради вдохновлялся не только идеями политической свободы, его лира отзывалась на нужды всех униженных и угнетенных слоев: «Если хоть одному недостанет пищи, мы должны разрушить этот мир». Горячо отзывался он на революционные события во всех странах, в том числе и в России (стихотворение «Новая Россия»).

Баради чтил духовное наследие как Тамилнада, так и всей Индии, обильно использовал религиозно-мифологические образы, «высокие» и «низовые» сюжеты дравидийского художественного мышления. Жизнь для него — «радостная игра»: «Радостен этот мир. Радостно все: и огонь, и земля, и вода». Оптимистическое жизнепонимание Баради наиболее ярко проявилось в его «прозопоэзии» («Все видимое», «Шакти», «Ветер», «Море» и др.). Концепция единства (адвайта) позволяет обосновывать единство, духовное родство всех каст, всех индусов, всех индийцев, всех людей в мире, больше того — единство живой и неживой природы. Особенно заметно сказалось подобное восприятие мира в любовной лирике Баради, представлявшей собой вызов аскетизму.

Поэт решительно отверг слепое преклонение перед стариной, слезливую ностальгию по поводу «славного прошлого». В стихотворении «Умершее прошлое» он писал, что глупо сокрушаться и рыдать по поводу безвозвратно ушедших дней. «Пусть прошлое канет в вечность... живите полной и прекрасной жизнью. А прошлое со всем его злом и нежитью пусть провалится в ад небытия!» Жизнь для Баради священна, ибо она проявление божественной силы, воплощаемой поэтом в разных традиционных образах. Особенное значение поэт придает образу богини Шакти в ее разных ипостасях — Кали, Дурги, Парашкти, Шивашакти и т. д. Это творческая сила, она и создает и разрушает мир, пребывающий в вечном безостановочном движении, изменении и обновлении.

Хтонически-разрушительное начало, заключенное в Шакти, приобретает в новое время огромное значение в произведениях поэтов; выражаясь в категориях разрушения и обновления, эта тема обретает статус метафизического символа, стихийно диалектического принципа жизнетворчества. Кроме того, символ смерти и разрушения признан был рождать в людях не страх и оцепенение, а волю к действию, к революционным преобразованиям, экстаз жизнетворчества («Пляска светопреставления»). Баради верил в пророческую миссию поэта, в сакральную силу слова. Его ритмика экстатична, стихи отмечены обилием звукоподражаний, повторов, они как бы подражают магическим заклинаниям — мантрам, произносимым в тантрическом ритуале, чтобы пробудить великую творящую энергию Шакти. Но заботы Баради сугубо земные, и в центре его художественного мира — человек, который несет в себе великую божественную силу — Шакти. Всем своим

637

«шаманским» поэтическим действом он стремится пробудить спящую творческую энергию, запуганное и рабски смиренное сознание, чтобы вывести человека на просторы исторического творчества.

В одном из своих лучших образцов «прозопоэзии» («Раса — основная категория индийской культуры») Баради писал, что все мироздание — результат проявления божественной Шакти, которая творит мир, играя (лила). «Но что же есть ты?» — спрашивал поэт и сам же отвечал: «Ты есть сердцевина этой великой игры, этой безбрежной вселенной». Человек наделен божественной природой, но он не знает своей сути. «В этой драме жизни, — писал он, — каждый из нас делает свой выбор, и от нас зависит, кем нам быть. Давайте будем богами!»

Помимо рассмотренных нами литератур были и такие, которые едва только выходили из затянувшейся средневековой стадии и делали свои первые шаги, чтобы войти в современный литературный процесс. К ним относятся в первую очередь литературы на панджаби, каннада и кашмири. Причины замедленного развития каждой из них были различны. Если языку панджаби в значительной мере мешал обрести статус литературного язык урду, функционировавший в этом регионе в качестве официального языка, и дискриминационные меры властей, то причиной отставания литературы каннада была крайняя раздробленность носителей этого языка, места обитания которых входили в разные административные районы, где господствующее положение занимали языки других этносов: либо телугу, либо тамили, либо маратхи. Кашмирскую же литературу не затронули современные веяния в силу ее естественных условий географической и культурно-исторической изоляции.

Но тем не менее литературы на каннада и на панджаби начинают в этот период претерпевать заметные структурные изменения. Так, основатели первого просветительского общества в Карнатаке (Общество по распространению знаний в Карнатаке, 1880) занимались переводами на каннада произведений санскритской классики и произведений европейских художников слова.

В это время на языке панджаби появляются первые прозаические произведения Вир Синха, стихи Пуран Синха и Дхани Рам Чатрика. Однако, поскольку пора творческой зрелости этих панджабских художников приходится на 20—30-е годы, то рассматриваться он будут позднее. Так же как и творчество других писателей современной Индии — Премчанда и Шоротчондро Чоттопадайя, которые начали свой литературный путь в начале XX в. слабыми в художественном отношении произведениями, но обрели впоследствии поистине общеиндийскую славу.