418

Гнедич

1

Николай Иванович Гнедич (1784—1833) прославился своим переводом Гомеровой «Илиады». Труд этот сам по себе, именно как первый и до сих пор непревзойденный полный русский перевод величайшего памятника художественной истории человечества, представляет собою выдающееся явление нашей национальной культуры. Когда в 1829 г. был издан перевод Гнедича, Пушкин заявил в печати: «С чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами».1 Белинский также подчеркнул огромное культурно-историческое и просветительское значение этой замечательной работы: «С именем Гнедича соединяется мысль об одном из тех великих подвигов, которые составляют вечное приобретение и вечную славу литератур. Перевод „Илиады“ Гомера на русский язык есть заслуга, для которой нет достаточной награды... Русские владеют едва ли не лучшим в мире переводом „Илиады“. Этот перевод, рано или поздно, сделается книгою классическою и настольною, и станет краеугольным камнем эстетического воспитания».2

Но перевод «Илиады» (кстати сказать, почти совершенно заслонивший в глазах современников остальное творческое наследие Гнедича) нельзя рассматривать изолированно от тех процессов, которые протекали в русской литературе. Перевод этот имеет исключительно важное значение именно как органическое явление русского искусства, сыгравшее очень крупную роль в разрешении актуальнейших в ту пору проблем художественного стиля. Это обстоятельство также было отмечено Пушкиным, назвавшим перевод Гнедича «книгой, долженствующей иметь важное влияние на отечественную словесность». Творческая практика Гнедича в целом — и как оригинального поэта и как переводчика — ставила те же самые проблемы, что и перевод «Илиады». В этом и заключается основное значение Гнедича в истории русской поэзии первой четверти XIX в.

Писать Гнедич начал рано: к 1795—1799 гг. относятся его семинарские «похвальные слова» (в прозе), вирши и духовные «песни», еще всецело находящиеся за пределами подлинной поэзии:

Осьмнадцатый уже се истекает век,

Как хвалится своим блаженством человек...

Как паки в новое прешел он бытие,

Поправши ветхое греховно житие.

419

Гнедич — выходец из среды мелкопоместного украинского «шляхетства», получивший ограниченное семинарское образование, — в 1800 г. появляется в Московском университете, а в 1803 г., не окончив университетского курса, переезжает в Петербург, где определяется в Департамент народного просвещения на мизерную должность писца. Вообще, Гнедичу пришлось испытать в молодости много лишений: «Я вырос как дикое растение, само себе предоставленное» — писал он.1 И в последующие годы его преследовали житейские неудачи. Одиночество, тяжелые болезни, смерть любимой сестры — все это воспринималось Гнедичем трагически и соответственным образом окрашивало его лирику.

В Департаменте народного просвещения, под покровительством тогдашнего товарища министра, видного писателя М. Н. Муравьева, образовался кружок молодых литератором. Среди них были И. П. Пнин, Н. А. Радищев (сын автора «Путешествия»), Д. И. Языков и К. Н. Батюшков. Директором департаментской канцелярии был также писатель и журналист И. И. Мартынов — знаток и переводчик греческих классиков. Гнедич особенно тесно сошелся с Батюшковым и на много лет стал его ближайшим другом и литературным советчиком. Через Пнина, Радищева и Языкова Гнедич сблизился с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Формально Гнедич не состоял членом Вольного общества, но был прочно связан с ним и сотрудничал в журналах, служивших органами этого объединения.

Сближение Гнедича с «радищевцами» 1800-х годов — не случайный эпизод его биографии. О том, что он разделял их философские и общественно-политические взгляды и мнения, ясно свидетельствуют его ранние произведения. К 1803 г. Гнедич был уже профессиональным литератором, издавшим три книги: переводы трагедии Дюси «Абюфар, или арабская семья» (1802) и трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (1803), а также роман из испанской жизни «Дон Каррадо де Геррера, или дух мщения и варварства испанцев» (1803). Художественные достоинства романа очень невелики: это типичный «роман тайн и ужасов», написанный в подражание западноевропейским образцам. Но заслуживает внимания общественная тенденция, которою проникнуто это незрелое и подражательное произведение: повествуя о подавлении испанскими властями крестьянского восстания, Гнедич выражал сочувствие «бедному народу, гнетомому игом рабства», и оправдывал «чувство негодования», воодушевившее рабов на борьбу с их угнетателями.

Столь же показательны для молодого Гнедича выбор для перевода Шиллеровой трагедии, проникнутой революционным пафосом, и ряд ранних стихотворений. В «Общежитии» (1804), представляющем собою развернутую гражданско-философскую медитацию, Гнедич всецело в духе просветительских идей «разума», «всеобщего блага» и «обязанностей гражданина» ставил вопрос о социальном неравенстве:

Ты наслаждаешься, — а тысяча сирот

Страдают там от глада;

Вдовицы, старики подле твоих ворот

Стоят — и падают, замерзнувши от хлада.

Ты спишь — злодей уж цепь, цветами всю увив,

На граждан наложил, отечество терзает;

Сыны отечества, цепей не возлюбив,

Расторгнуть их хотят, — вопль слух мой поражает...

420

Из стихотворения «Перуанец к испанцу» (1805), написанного отчасти под влиянием романа Мармонтеля «Инки, или разрушение Перуанской империи», видно, что Гнедич разделял характерное для участников Вольного общества любителей словесности, наук и художеств увлечение идеями Руссо и Рейналя, основанными на теории естественного права. Тема рабства в колониальных странах была популярна в русской литературе 1800-х годов как маскирующая форма социального обличения. В условиях русского крепостничества эта тема, естественно, приобретала особую конкретность и актуальность. Нужно отметить, что руссоистско-рейналевская идея «природного равенства» проявилась в этом стихотворении Гнедича в ее революционном варианте:

Но, может быть, при мне тот грозный час свершится.

Как братий всех моих страданье отомстится.

Так некогда придет тот вожделенный час,

Как в сердце каждого раздастся мести глас.

..................

Меня увидишь ты! Сей самою рукой,

Которой рабства цепь влачу в неволе злой,

Я знамя вольности развею пред друзьями;

Сражусь с твоими я крылатыми громами,

По грудам мертвых тел к тебе я притеку

И из души твоей свободу извлеку!

«Перуанец к испанцу» — одно из наиболее полноценных произведений русской гражданской поэзии начала XIX в. Белинский, отметив его слабые стороны — «реторику и декламацию», унаследованные от XVIII столетия, — нашел в то же время, что «некоторые стихи в нем замечательны энергией) чувства и выражения, несмотря на прозаичность».1

Сближению Гнедича с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств способствовало и то обстоятельство, что в условиях разгоревшейся полемики между шишковцами и карамзинистами это литературное объединение занимало особую, промежуточную позицию, выступая за создание гражданской, общественно-значимой литературы и выработку самобытного поэтического стиля. Эти же задачи выдвигал в своей творческой практике и Гнедич, с самого начала занявший нейтральную позицию независимого литератора, не смыкаясь ни с шишковцами, ни с карамзинистами (вместе с тем, он поддерживал достаточно тесные связи и с тем и с другим лагерем: состоял «сотрудником» Беседы и был дружески близок со многими из наиболее непримиримых ее антагонистов).

В 1807 г. Вольное общество фактически распалось, и Гнедич сблизился с литературно-художественным кружком, группировавшимся вокруг А. Н. Оленина — директора Публичной библиотеки, мецената, поклонника к знатока классического искусства. На ряду с Озеровым и Батюшковым, Гнедич был центральной фигурой этого кружка, сыгравшего очень значительную роль в русской литературной жизни начала XIX в.

2

Начиная уже с 70-х годов XVIII в. в русской литературе явственно наметилась тенденция к постижению «подлинной» античности, выразившаяся, впрочем, почти исключительно в многочисленных переводах древних авторов — без глубокого осмысления их эстетических концепций.

421

Историческое значение оленинского кружка заключается прежде всего в том, что здесь впервые на русской почве был широко и принципиально поставлен вопрос о новом понимании античности именно как эстетического идеала (разрешением сходных проблем были заняты также и отдельные писатели, как, например, Мартынов, Мерзляков и Востоков).

Проявившееся в русском искусстве 1800-х годов обращение к подлинной античности отражало аналогичный процесс, протекавший на Западе с конца XVIII в., — процесс, который привел к созданию художественного стиля буржуазно-революционного классицизма и получил наиболее законченное теоретическое обоснование в работах Винкельмана и Лессинга. Как и в других случаях, идейное содержание французского революционного классицизма, ставшего официальным стилем республики и определявшего (особенно в период якобинской диктатуры) самые формы общественного быта, на немецкой почве переосмыслялось в чисто-эстетическом плане. В противовес революционной трактовке античности как гражданского, политического идеала, немецкие просветители в лице Винкельмана выдвинули свою концепцию античности, проникнутую идеями «благородной простоты и спокойного величия», «меры и гармонии», не лишенную, однако, идеи гражданственности в самом общем ее смысле.

В этом «смягченном» немецком варианте новое буржуазно-революционное понимание классической древности и было воспринято участниками оленинского кружка. Здесь, всецело в духе Винкельмана и Лессинга, пропагандировалось «высокое» искусство подлинной античности, проникнутое «простотой, силой и важным спокойствием». Античная концепция искусства осмыслялась здесь в свете борьбы с эстетикой и искусственно-вычурными формами французского придворного классицизма, и это обстоятельство больше всего обусловило ту прогрессивную роль, которую сыграл кружок в деле формирования русского искусства предпушкинской эпохи. Важно отметить, что античное искусство рассматривалось в оленинском кружке (опять-таки вслед за Винкельманом) не только как наивысшее достижение художественной истории человечества, но и как подлинно народное искусство, возникшее в условиях демократического общественного строя, единственно благоприятных для возникновения такого искусства. В оленинском кружке большое внимание уделялось русской древности, в частности народной словесности, которую предлагалось средствами искусства «возвести в классический идеал».

Глава кружка — А. Н. Оленин — находился не только под несомненным влиянием идей Винкельмана и Лессинга, но, и это следует подчеркнуть, в еще большей степени под влиянием идей Гердера, о чем свидетельствуют его, так называемые «археологические письма»,1 в которых он наиболее последовательно и четко излагает гердеровскую концепцию истории, его исторический взгляд на античную культуру, сопоставляемую им, в ее ранних стадиях («гомеровская эпоха»), с культурой первобытных народов. Письма Оленина в большинстве своем адресованы Гнедичу как переводчику «Илиады» и являются, по сути дела, самостоятельными изысканиями в области расшифровки гомеровской лексики, а подчас и критики текста; почти всегда они снабжены солидной аппаратурой, куда входят не только параллели из древних авторов, но также и материалы изобразительного искусства и данные сравнительной этнографии. Есть все основания полагать, что письма Оленина, равно как и живое общение с ним, сыграли немаловажную роль в выработке у Гнедича исторического взгляда на античную культуру, на гомеровский эпос,

422

которым тот главным образом занимался. Именно Оленин привил Гнедичу интерес к археологическим изысканиям, к строго-научному анализу и критике античного текста; в своих письмах он помогал ему освободиться от остатков ложного, модернизирующего взгляда на классическую древность.1

В своей практике переводчика Гнедич стремился осуществить исторический подход к величайшему памятнику древнегреческой литературы, и это отразилось в первую очередь на самой поэтике перевода «Илиады». Характеризуя «Илиаду», Гнедич писал, что она «есть... первая история народа мертвого... суть печать и зерцало века...» Она «заключает в себе целый мир, не мечтательный, воображением украшенный, но описанный таким, каков он был, мир древний, с его богами, религией), философиею, историею, географиею, нравами, обычаями, словом, всем, чем была древняя Греция». Классицизм, с его культом абсолютно прекрасного, объявлял античную поэзию образцовой, единственно совершенной. Гнедич же, всячески превознося Гомера, тем не менее не делает из него абсолютного образца. «Гомер в отношении к нам не есть образец, — пишет он, — до которого дух человеческий в поэзии возвыситься может; но он определяет ту черту, от которой гений древнего человека устремил смелый полет, круг, который обнял, и предел, до которого достигнул. В таком отношении поэтические произведения Гомера, без сомнения, суть произведения совершеннейшие». Говоря о правильном восприятии гомеровского эпоса, Гнедич предупреждает: «Чтобы читать картину его [Гомера], чтобы наслаждаться исполинскими образами, рукою гения набросанными... нужны познания... Мы, с образом мыслей нам свойственным, судим народ, имевший другой образ мыслей; подчиняем его обязанностям и условиям, какие общество налагает на нас. Забывая даже различие религии, а с нею и нравственности, мы заключаем, что справедливое и несправедливое, нежное и суровое, пристойное и непристойное наше, сегодняшнее, было таким и за три тысячи лет. И вот почему судим ложно о героях Гомеровых... Надобно переселиться в век Гомера, сделаться его современником, жить с героями и царями пастырями Геллады, чтобы хорошо понимать их». Здесь Гнедич прямо подчеркивает историческую специфику античной культуры, ее отличие от современности. Если для классицизма XVIII в. античность являлась абстрактной стихией республиканской гражданственности, то Гнедичу она представляется реальной, исторически-замкнутой, завершенной культурой, весьма многообразной по своим конкретным проявлениям и, в том числе, — богатой гражданским пафосом. У Гнедича подобное сочетание исторического подхода к античной культуре, различающего в ней ряд последовательных стадий развития, с гражданским пафосом, отмечаемым им в античном искусстве, явилось прямым результатом влияния на него идей Винкельмана, основные работы которого Гнедич, на ряду с остальными членами оленинского кружка, не только знал, но и внимательно изучал. Однако в своем историзме Гнедич последовательнее Винкельмана; для него античное искусство уже не есть норма — его идеальность относительная. По всей вероятности, бо̀льшая, по сравнению с Винкельманом, последовательность историзма Гнедича объясняется отмеченным выше влиянием гердерианских взглядов Оленина, отрицавшего абсолютную идеальность античного искусства.

Выдвигая задачу приближения русской поэзии к классическим образцам в целях присвоения ей возвышенного, героического характера,

423

участники оленинского кружка не удовлетворялись одной только имитацией античных форм. В деле выработки нового художественного стиля они занимали эклектическую позицию, разлагая рационалистические основы эстетики классицизма элементами сентиментализма. Именно из такого свободного взаимодействия классицизма и сентиментализма возник русский ампир, ставший с конца 1800-х годов господствующим художественным стилем, особенно долго державшимся в области архитектуры и прикладных искусств, но породивший также целый ряд крупных явлений в области литературы. В поэзии стилю ампир соответствовало творчество Озерова (см. выше) и отчасти Гнедича с их тенденциями воскрешения подлинной классической древности и тенденциями преромантическими, сказавшимися, в частности, в увлечении оссианизмом и северной мифологией (Гнедичу принадлежат пространные стихотворения — «Красоты Оссиана, или Песни в Сельме» и «Последняя песнь Оссиана», написанные в 1804 г. «русским народным размером» — четырехстопным хореем с дактилическим окончанием, без рифм).

Влияние сентиментализма, с большой силой проявившееся в русском ампире, не исключало борьбы против мелочных тем, салонного эстетизма и слащавой чувствительности, характерных для практики поэтов карамзинского круга. Театр Озерова, связанный еще чрезвычайно прочно с драматургией XVIII в., представляет собою опыт тематического и стилистического обновления высокой трагедии на основе усвоения западноевропейских преромантических тенденций. Реформированный трагедийный жанр при этом явно противопоставлялся «слезливой» мещанской драме («коцебятине») и легкой светской комедии салонного стиля. Столь же характерно настойчивое тяготение Гнедича к монументальным и высоким стиховым формам, к эпосу, сближавшее его отчасти с архаистами и уводившее далеко в сторону от путей, которыми шли карамзинисты. К карамзинистской чувствительности Гнедич относился иронически: «Батюшкова я нашел больного, кажется, от московского воздуха, зараженного чувствительностью, сырого от слез, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий. Я почти выгнал его из Москвы», — писал он в 1810 г.1 В статье «О вольном переводе Бюргеровой баллады Ленора» (1816) Гнедич выступил с осуждением дружеских посланий, романсов, песен и фантастических баллад — именно как «мелочных» жанров, не отвечающих высоким задачам, стоящим перед русской поэзией.

Правда, в своей творческой практике Гнедич, разрабатывавший все жанры — от трагедии до мадригала и эпиграммы, не избежал прямых карамзинистских влияний, особенно проявившихся в его ранней элегической лирике. Такие стихотворения, как «На гробе матери» (1805), «Романс» (1805), «Скоротечность юности» (1806) и некоторые другие, представляют собою шаблонные образцы сентиментальной поэзии. Но ведущей тенденцией творческого сознания Гнедича было преодоление сентиментализма как художественного мировоззрения и как поэтической системы. Это выразилось, между прочим, в попытках Гнедича деформировать карамзинские жанры и переосмыслить прикрепленные к ним традиционные темы. Так, например, в дружеском послании «Глас благодарности» (1805), обращенном к Д. И. Языкову и Н. А. Радищеву, тема дружбы интерпретирована Гнедичем довольно своеобычно, в отчетливом социальном плане. Лучшие элегические стихи молодого Гнедича («Задумчивость», 1809; «Дружба», 1810) представляют собою философские медитации, автобиографически окрашенные, звучащие как «исповедь сердца».

424

Но с полной силой новаторские тенденции Гнедича сказались в переводе «Илиады», который был трудом почти всей его жизни (работал над ним Гнедич свыше двадцати лет). При каждой новой публикации текста (отрывками в журналах) Гнедич его перерабатывал, стремясь максимально приблизить к подлиннику, что ему, в основном, и удалось так блестяще достигнуть.1 «Делая выражения греческие русскими, — писал Гнедич, — должно было стараться, чтобы не сделать русскою мысли Гомеровой, но что еще более — не украшать подлинника. Очень легко украсить, а лучше сказать подкрасить стих Гомера краскою нашей палитры; и он покажется щеголеватее, пышнее, лучше для нашего вкуса, но несравненно труднее сохранить его гомерическим, как он есть, ни хуже, ни лучше. Вот обязанность переводчика» («Предисловие к изданию» 1829 г.).

3

Гнедич приступил к переводу в 1807 г., задумав довести до конца работу Ермила Кострова, успевшего перевести (к 1787 г.) только первые шесть песен Гомеровой эпопеи. Подобно Кострову, Гнедич переводил не гексаметром, а александрийским стихом, исторически прикрепленным к жанру героической эпопеи. Однако в 1813 году, дойдя уж до одиннадцатой песни, Гнедич стал заново переводить «Илиаду» уже размером подлинника. В предисловии к полному изданию перевода (1829) он объяснил свое решение следующим образом: «Я убедился опытом, что перевод Гомера, как я его разумею, в стихах александрийских невозможен, по крайней мере для меня; что остается для этого один способ, лучший и вернейший — гекзаметр. Плененный образом повествования Гомерова, которого прелесть нераздельна с формою стиха, я начал испытывать, нет ли возможности произвести русским гекзаметром впечатление, какое получил я, читая греческий. Люди образованные одобрили мой опыт, и вот что дало мне смелость отвязать от позорного столба стих Гомера и Виргилия, прикованный к нему Тредьяковским» (далее Гнедич излагает ложные причины, вызвавшие «вопли староверов литературных против гекзаметра»).

Ссылка Гнедича на одобрение «людей образованных» имеет в виду полемику, возникшую вокруг Гнедичева перевода именно по вопросу о размере, пригодном для героической эпопеи. Полемика эта явилась одним из этапов восходящего еще к XVIII в. процесса разрушения заложенной Ломоносовым системы ямбического стихосложения. В частности, убежденным и горячим защитником гексаметра выступал А. Н. Радищев, подвергший пересмотру осмеянные опыты Тредиаковского в своем «Памятнике дактилохореическому витязю». В «Путешествии из Петербурга в Москву» (в главе «Тверь») Радищев выражал пожелание, «чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах подобных его, гекзаметрах», и тут же отмечал, что Костров, «хотя и не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением», если бы обратился к гексаметру. Мысли Радищева, равно как и аналогичные выступления немецких поэтов в защиту античных форм стихосложения (в частности пример Фосса, в 1793 г. издавшего свой гексаметрический перевод «Илиады»), безусловно были учтены Гнедичем. Был им учтен также и первый монументальный опыт русского гексаметра — «Тилемахида» Тредиаковского. В целом этот опыт не удался,

425

тем не менее, Гнедич, по словам С. П. Жихарева, еще на ученической скамье внимательно изучал «Тилемахиду», прочел ее от доски до доски три раза «и даже находил в ней бесподобные стихи».1 Напомним, что тот же Радищев отмечал в «Тилемахиде» «добрые стихи», которые, по его мнению, «будут в пример поставляемы».

В 1813 г. наиболее активным пропагандистом гексаметра выступил С. С. Уваров, оказавший в данном случае на Гнедича решающее влияние. В «Письме к Н. И. Гнедичу о греческом экзаметре»2 он заявил: «Возможно ли узнать экзаметр Омера, когда, сжавши его александрийским стихом и оставляя одну мысль, вы отбрасываете размер, оборот, расположение слов, эпитеты, одним словом, все, что составляет красу подлинника? Когда вместо плавного, величественного экзаметра я слышу скудный и сухой александрийский стих, рифмою приукрашенный, то мне кажется, что я вижу божественного Ахиллеса во французском платье!»3 Против гексаметра высказался В. В. Капнист, хотя и соглашавшийся, что ямбы «надоели и утомили слух», но выдвигавший в качестве стиха героической эпопеи русский «народный» (былинный) размер.4

Значение этой полемики выходило далеко за пределы обсуждавшегося вопроса о «героическом стихе». По существу речь шла о способах усвоения «подлинной» античности как средства формирования самобытного поэтического стиля. Громадное историко-литературное значение гексаметрического перевода «Илиады» заключается прежде всего в том, что этот перевод открывал перед русскими поэтами новые и широкие творческие перспективы в направлении выработки более свободных стиховых форм.

Гнедич в свете винкельмановской эстетики считал, что «отличительные свойства поэзии, языка и повествования Гомерова суть простота, сила и важное спокойствие». На основе такого понимания он пришел к следующему выводу, которым и руководствовался в своей работе: «Чтобы сохранить свойства сии поэзии древней, столь вообще противоположные тому, чего мы от наших поэтов требуем, переводчику Гомера должно отречься от раболепства перед вкусом гостиных, перед сею прихотливою утонченностию и изнеженностию обществ, которых одобрения мы робко ищем, но коих требования и взыскательность связывают, обессиливают язык». В соответствии с такой установкой перед Гнедичем возникала двойная и в известной мере противоречивая стилистическая проблема — передать, с одной стороны, «величие» подлинника, с другой — его «простоту». Вопреки советам Батюшкова, Гнедич стремился достичь «важного спокойствия» путем широкого применения архаического, уснащенного славянизмами словаря. Но в то же время, учитывая, что при «бесчисленном разнообразии характеров и предметов, заключаемых „Илиадою“», Гомер «естественно не мог быть однообразен ни в языке, ни в слоге; от высокости их он должен был нисходить до простоты языка народного», Гнедич пытался решить проблему гомеровского «просторечия», пользуясь «простонародными выражениями» и «наречиями областными» (см. его предисловие к полному изданию перевода). И то и другое равно противоречило стилистическим и языковым установкам карамзинской школы.

Стремясь создать у русского читателя представление об иной, отличной от современной и исторически замкнутой культуре, Гнедич строил

426

язык своего перевода, непрерывно отталкиваясь от господствовавших в то время норм поэтического языка карамзинистов. Его борьба с карамзинским поэтическим стилем протекала в сложной обстановке десятых годов, когда был поставлен в порядок дня вопрос о создании русского национального литературного языка. Кроме двух основных линий, отмеченных нами выше (введение архаизмов и просторечия), борьба Гнедича с карамзинистами протекала и по другим направлениям. Карамзин и его литературные последователи обильно уснащали свою поэтическую речь славянизмами, разумеется, лишь такими, которые не противоречили общему духу их салонного языка. Слова ланиты, перси, глава, длани, власы, персты, младость и т. д. являлись излюбленными в словаре Карамзина, Дмитриева, Батюшкова и др. Но ассимилируя славянизмы, они вместе с тем лишали их конкретного смыслового значения, превращая в элементы условно-поэтического языка.

Гнедич избегает употреблять славянизмы, канонизированные «легкой поэзией». Он стремится обогащать язык своего перевода славянизмами, малоупотребительными в тогдашней художественной литературе, большею частью бытовыми, не утратившими еще исторического содержания и воссоздающими на русской почве величавую архаику и реалистическую образность древнегреческого эпоса. В связи с этим Гнедич иногда предпочитает древнерусскую форму церковно-славянской, в том случае, когда последняя настолько вошла в литературный язык, что окончательно утратила в нем архаическую окраску. Так, например, Гнедич предпочитает употреблять древнерусскую форму шелом вместо обычной церковно-славянской формы — шлем (ср.: Илиада, III, 362; XIII, 265; XV, 608, и т. д.).

Гнедич пытается также вернуть славянизмам, уже получившим в языке «легкой поэзии» условно-поэтический характер, их прежнее, конкретно-историческое смысловое значение. В этом отношении наиболее показателен следующий пример: церковно-славянское слово перси в словаре карамзинистов утратило конкретную семантику и превратилось в условный эротический поэтизм, обозначающий лишь женскую грудь. Ср. у Батюшкова: «Чувствую персей твоих волнованье» («Источник»), «Томно персей волнованье...» («Ложный страх»), у молодого Пушкина: «Их перси дышат вожделеньем» («Торжество Вакха»), у Козлова: «И на персях белоснежных...» («Венецианская ночь») и т. п. О распространенности этого поэтизма и его характерности для всего стиля «легкой поэзии» свидетельствует замечание Белинского о нарицательном поэте, который «барабанит своими гладкими и звучными стихами вечно одно и то же — например: студентские попойки, звон рюмок, хлопанье пробок, деву-красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто».1 Гнедич, наперекор установившейся, карамзинистской традиции, придает в своем переводе слову перси архаическую окраску, возвращая ему его первоначальное конкретное полисмантическое значение. Так, например, он говорит о сердце «в персях героя власатых...» (I, 189). Эпитет власатые или косматые (XVIII, 415), которым Гнедич переводит греческое λάσιοι, придает слову перси конкретную, грубо-материальную семантику, чуждую эстетическим нормам карамзинистов. Гнедич дерзает говорить не только о персях Ахиллеса или Гефеста, но и об уродливых персях Ферсита (II, 217—218), и о персях животного (IV, 105—106), и даже часть конской сбруи носит у него название поперсъя (XIX, 393). Употребление

427

Гнедичем того же слова — перси — и в значении женской груди (VI, 400; XVII, 51; XIX, 285 и др.) ничуть не противоречит вышесказанному, поскольку этим дополняется тот полисемантизм, который был присущ данному слову изначально. Гнедич борется с карамзинистами не только на материале отдельных слов и оборотов, — он борется с самым духом их языка, с их стремлением абстрагировать конкретное понятие, лишить его материального значения. Если какое-нибудь слово имеет в литературном языке два значения — абстрактное и конкретное, то Гнедич выбирает для своей «Илиады» почти всегда последнее (ср. употребление им таких слов, как поприще —XVII, 289; вращаться — IV, 541; вертеп — XVIII, 65 и мн. др.).

Но Гнедич не смыкался в вопросах построения литературного языка с Шишковым и его последователями. Позиция, занимаемая в этом вопросе Беседой, была Гнедичу враждебна. Правда, самый факт перевода древнегреческого эпоса в известной мере отвечал запросам Беседы, а язык, каким Гнедич переводил «Илиаду», насыщен церковно-славянской лексикой и архаичными оборотами (большинство упреков, делаемых позднейшей критикой переводчику, падало на злополучную «славенщизну», якобы препятствующую художественному восприятию древнегреческой поэмы). Тем не менее функция этой архаики прямо противоположна функции той же архаики в языковой системе шишковцев. Последние использовали церковно-славянизмы в целях охранительно-пуристических, в целях борьбы с революционными влияниями Запада, в конечном счете — в интересах реакционно-настроенной части дворянства; Гнедич же пользуется церковно-славянизмами в целях создания исторической перспективы в языке, в целях воспроизведения архаики и гражданской патетики гомеровского стиля. Современная Гнедичу классическая филология ошибочно усматривала в гомеровском языке древний разговорный язык, воспринимавшийся будто бы самими эллинами, как язык архаичный. В силу этого и Гнедич, подходивший, как мы знаем, исторически к явлению гомеровского эпоса, стремился воспроизвести гомеровский язык средствами архаичного языка, опираясь при этом главным образом, но не исключительно, на церковнославянскую стихию в русском языке.

Весьма убедительным подтверждением того, что Гнедич переводил архаизированным языком из древнегреческих авторов лишь Гомера, служит его перевод XV идиллии Феокрита «Сиракузянки, или праздник Адониса». Эта идиллия содержит две части; первая из них, изображающая бытовую сценку в Александрии во времена царя Птолемея Филадельфа, переведена Гнедичем простым, лишенным архаичных оборотов, языком; вторая же часть, являющаяся гимном Адонису и написанная самим Феокритом в тонах «гомеровского гимна», переведена им тем же архаизированным языком, что и «Илиада». Во второй части мы встречаем обороты, вроде: «Радуйся, о Афродита, обретшая паки супруга!» или: «Днесь, в благодарность тебе, многочтимая в множестве храмов...» и т. п. Античную культуру Гнедич, вслед за Винкельманом, членил на ряд исторически последовательных стадий. Если эллинистический язык Феокрита он передал современным ему разговорным языком, то гомеровский язык в тех же «Сиракузянках» он счел нужным передать языком, насыщенным церковно-славянизмами. Все это говорит в пользу того, что архаизированный язык, каким переведена «Илиада», отнюдь не может служить основанием для зачисления Гнедича в ряды последователей Шишкова.

Но не только функциональная направленность церковно-славянизмов отделяет Гнедича от Беседы; еще более принципиальное отличие видим мы в самом его отношении к церковно-славянизмам, к проблеме

428

жанрового языка в целом. Идейный вождь Беседы А. С. Шишков требовал от «высокого» жанра героической поэмы безусловной насыщенности высокими церковно-славянизмами, с полным сохранением их клерикальной окраски. В своем переводе «Илиады» Гнедич категорически нарушает это жанровое требование и стремится тем или иным способом лишить вводимые им славянизмы церковной окраски. Чаще всего он этого достигает путем снижения церковно-славянизмов, т. е. путем погружения их в несоответствующий им обычно «низкий» контекст. Так, например, он снижает высокое культовое слово паки, ставя его рядом с вульгаризмом:

Паки ты, наглая муха, на брань небожителей сводишь.

(XXI, 394)

Подобного рода снижение высоких церковно-славянизмов воспринималось шишковцами, как акт политического вольнодумства.1

Огромную конструирующую роль в языке перевода, на ряду с славянизмами, играют, в форме отдельных слов и оборотов, вульгаризмы. Последние могут быть разбиты на две категории: 1) вульгаризмы древнего книжного происхождения или употребляемые в книжности (преимущественно древней) и 2) вульгаризмы народные, диалектизмы. К первой категории относятся такие слова, как: покляпый, рожен, незапно, обыкнуть, повинуться, зажитник, ведомец и т. д.; ко второй: торопко, этаков, напучась, выпука, горстать, охап, ямина, наустить, потылица, бережь и мн. др.

Все эти вульгаризмы не противоречат основной архаизирующей направленности языка перевода в целом; они не модернизируют его, а лишь придают ему местами характер древненародной речи и наивной, быть может, несколько грубоватой, первобытности.

Максимальной выразительности и конкретно-эмпирической образности Гнедич достигает в языке перевода «Илиады» путем отказа от категории жанровости, долгое время тяготевшей над русской поэзией. В «высоком штиле», каковым, согласно эстетике Беседы, должны были писаться героические поэмы, не могло быть и тени просторечия; оно допускалось лишь в «низком стиле», например в жанре басен.

Понятно, что Гнедич, осмелившийся в высоком жанре ввести просторечие и тем самым смешать все «штили», не мог уложиться в рамки канона Беседы, как не мог этого сделать и Державин, снявший категорию «штиля» в жанре оды и явившийся в данном отношении прямым предшественником Гнедича. Наконец, эстетическим принципам Беседы противоречил отчасти и самый факт обращения Гнедича к гексаметру.2

Защитники Гнедича органически связывали частный вопрос о гексаметре с общим вопросом о народности искусства и о самобытном поэтическом стиле: «Если мы хотим возвысить достоинство нашего языка, если мы хотим достигнуть до того, чтобы иметь словесность народную, нам истинно свойственную, — писал С. С. Уваров, — то перестанем

429

Первая страница «Илиады» Гомера в переводе Гнедича, издания 1829 г. (СПб.).

430

эпопею писать или переводить александрийскими стихами, перестанем отягчать младенчество нашей словесности тяжелыми цепями французского вкуса». Противники же трактовали проблему слишком узко, не учитывая основной тенденции Гнедича — присвоить русской поэзии черты гомеровского стиля. Между тем, именно эта тенденция лежала в основе всей литературной практики Гнедича, шедшего от переводов к самостоятельным эпическим произведениям «гомеровского стиля». Термин этот следует понимать условно, поскольку его буквальное понимание противоречило бы историческому взгляду Гнедича на гомеровский эпос. Гнедич не был столь наивен, чтобы желать возрождения гомеровского эпоса в XIX столетии; он лишь стремился привить русской поэзии его стилеобразующие черты, которые, по его мнению, определялись эпически спокойным, «безыскусственным» и, вместе с тем, «величественным» изображением объективной действительности. Проблему гомеровского стиля не следует сводить к проблеме литературного языка; она шире ее. Язык характерной в этом отношении гнедичевской идиллии «Рыбаки» содержит лишь отдельные конструктивные элементы языка перевода «Илиады», тем не менее идиллия в целом объединяется с этим произведением указанным стилевым принципом.

4

Крупной удачей Гнедича на пути создания произведения в духе гомеровского стиля явилась поэма «Рождение Гомера» (1816):

10 | Когда во тьме времен ахеян дремлют грады |

Это — не только отличные стихи, но и стихи нового стиля, всем своим интонационным эпическим строем противостоящие элегической и романсной лирике карамзинистов. Но Гнедич шел дальше и пытался решить проблему создания национального эпического произведения стилистическими средствами «простоты» и «величия», но пользуясь уже русским и притом народным (в прямом смысле этого слова) материалом.

Сделал он это в «Рыбаках» (1821), названных им «первым опытом русской народной идиллии». Это произведение, выполненное по образцу античных идиллий Феокрита («в живом действии, а не в холодном описании» — по определению Гнедича), — наибольшая творческая удача Гнедича. Пушкин в примечаниях к «Евгению Онегину» отметил «прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича». Белинский назвал ее «мастерским произведением», в котором «столько поэзии, жизни, прелести, такая роскошь красок, такая наивность выражения!», оговорившись в то же время, что «оно лишено истины в основании: из-под рубища петербургских рыбаков виднеются складки греческого хитона, и русскими словами, русской речью прикрыты понятия и созерцания чисто древние...»1 Это справедливо и, конечно, в своей «народной идиллии» Гнедич еще очень далек от реалистического изображения русской жизни. Между тем, в «Рыбаках» он стремился создать именно русскую идиллию — путем «приноровления» античного жанра к национальному бытовому материалу.

Свое понимание идиллии как «народного» жанра Гнедич подробно изложил в предисловии к переведенной им идиллии Феокрита

431

«Сиракузянки». В этом, по словам Белинского, «глубокомысленном и истинном рассуждении» он противопоставлял подлинную античную идиллию Феокрита, который «предметы избирал большею частию простонародные, мысли простые, народные» — эстетизированной и пасторальной идиллии Гесснера, который «создал природу сентиментальную, на свой образец; пастухов своих идеализировал, а что хуже, в идиллии ввел мифологию греческую. В этом состояло его важнейшее заблуждение: нимфы, фавны, сатиры для нас умерли и не могут показаться в поэзии нашего времени, не разливая ледяного холода» (здесь Гнедич безусловно метил прежде всего в русских эпигонов Гесснера, вроде В. Панаева). Далее Гнедич, ссылаясь на пример немецких поэтов (Фосса, Гебеля и др.), указывает, что «род поэзии идиллической, более нежели всякий другой, требует содержаний народных, отечественных» и что «не одни пастухи, но все состояния людей, по роду жизни близких природе, могут быть предметами сей поэзии». Жизнь русских «простолюдинов» с их верой, поверьями, нравами, одеждой, «бытом домашним», равно как и русская природа — представляют в этом отношении благодарнейший материал: «Наши многообрядные свадьбы, наши хороводы, разные игрища, праздники сельские, даже церковные — суть живые идиллии народные, ожидающие своих поэтов».1

Так, тенденции постижения «подлинной античности», «истинного классицизма» привели Гнедича к постановке проблемы «истинно-народной», самобытной поэзии. «Рыбаки» и явились практическим осуществлением этой проблемы, выдвинутой Гнедичем в обоснование сформулированной в оленинском кружке идеи возведения русского народного быта в «классический идеал».2 Однако это не исчерпывает идейного содержания идиллии, посвященной возвеличению устного народного творчества. Эпиграфом к идиллии служит стих: «Таланты от бога, богатство от рук человека»; вся она является как бы подтверждением этой мысли: поэтический талант простолюдина сочувственно противопоставляется Гнедичем богатству и роскоши «боярина»; здесь он следует Гердеру, полагавшему, что истинным носителем искусства является простой народ. В центре идиллии стоит величавый образ русского Гомера, распевающего героические песни «про старые войны, про воинов русских могучих», певца, которому мечтает подражать молодой рыбак:

О, кто бы меня изучил сладкогласным тем песням,

Тому б я отдал из счастливейших всю мою тоню!

Стремление возвеличить народное творчество подсказало Гнедичу и самую форму героизации: возведение в «классический идеал». Однако метод Гнедича не имеет ничего общего с классико-сентиментальной аллегоризацией античности. В «Рыбаках» мы имеем сопоставление быта русских рыбаков с бытом античных пастухов, а не аллегорию. Подобное же сопоставление раскрывается и в надписях Пушкина на статуи играющих в свайку (Логановского) и в бабки (Пименова) — своеобразные иллюстрации в скульптуре к основной идее идиллии Гнедича.

Вопрос о народном характере идиллического жанра в 1810—1820-е годы был одним из центральных литературных вопросов, и опыт работы Гнедича в данном направлении учитывался такими поэтами, как

432

Жуковский и Дельвиг, решавшими, каждый по-своему, тот же самый вопрос. Следующим этапом работы Гнедича над созданием национального эпоса должна была явиться задуманная им героическая поэма о Святополке, но она осталась ненаписанной. О характере гнедичевского замысла известное представление дает следующее его замечание: «Лица поэмы эпической должны совокуплять в себе дух веры, нравов и первородный характер целого народа. В них должно находить истинную форму, из которой истекает история».1

К двадцатым годам за Гнедичем упрочилась репутация одного из самых видных и авторитетных русских поэтов. Литературные связи его были широки и разнообразны. Имя его пользовалось большим уважением в передовых общественных кругах. Он был близок с Пушкиным и со многими деятелями декабристского движения; в 1819 г. он принимал участие в собраниях кружка «Зеленая лампа», бывшего негласным литературно-театральным филиалом декабристской организации.

В духе литературной программы Союза Благоденствия построена речь, читанная Гнедичем 13 июня 1821 г. в Обществе любителей российской словесности.2 Здесь Гнедич с замечательной ясностью изложил свое понимание литературной деятельности как общественного служения. «Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руке воина». Писатель, который «своими мнениями действует на мнение общества», должен быть свободен и независим — «да будет же перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен!..». Писатель обязан мужественно сражаться с «невежеством наглым», с «пороком могущим» и «сильных земли призывать из безмолвных гробов на суд потомства». Писатель «не должен отделять любви к славе своей от любви к благу общему»; «первою страстью», его воодушевляющею, должна быть «любовь к человечеству», — он обязан писать «не для человека, но для человечества», разрабатывать «важные», «великие» темы — «думы высокие, восторги пламенные, святое пожертвование самим собою для блага людей». Первейшая задача писателя — «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели» и т. д.

Эта позиция поэта-гражданина, поборника высокого, социально-насыщенного искусства, как формы практической общественной деятельности, была близка декабристам. Вскоре после того как Гнедич выступил со своей речью (которая вызвала определенный политический эффект), Рылеев обратился к нему с восторженным посланием, а год спустя посвятил Гнедичу думу «Державин», где с особенной четкостью было сформулировано декабристское представление о высоком назначении поэта-гражданина.

Когда в 1821 г. в Греции вспыхнуло национально-освободительное движение, Гнедич, разделявший филэллинистические настроения, охватившие передовые общественные круги на Западе и в России, выступил с переводом «Военного гимна» греческого поэта-революционера Риги:

Расторгнем рабство вековое,

Оковы с вый сорвем,

Отмстим отечество святое,

Покрытое стыдом!

433

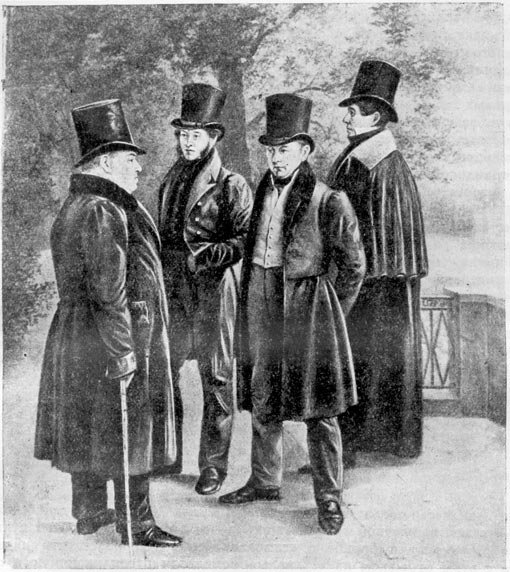

И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич. Этюд (масло)

Г. Г. Чернецова к картине «Парад на Царицыном лугу» (1832 г.).

К оружию, о греки, к бою!

Пойдем, за правых бог!

И пусть тиранов кровь — рекою

Кипит у наших ног!

Подобные стихи, естественно, должны были восприниматься в декабристских кругах и безотносительно, вне непосредственной связи с греческими событиями, как прямые революционные лозунги.1 Филэллинистическими настроениями Гнедича был вызван и предпринятый им перевод «Простонародных песен нынешних греков» — этого крупнейшего художественного памятника греческого освободительного движения2 (перевод был издан в 1825 г. с обширным введением и примечаниями Гнедича).

434

В кругу этих гражданских настроений Гнедича следует рассматривать и самый факт перевода им «Илиады» Гомера, произведения, насквозь пронизанного героическим пафосом борьбы. Поэзию и, в частности, труд переводчика Гнедич понимал как общественно-значимое дело, как дело широкого демократизма; отсюда — далеко не случайно, что он перевел из Гомеровых поэм «патетическую» «Илиаду», а не «этическую» «Одиссею», которую завещал «мирному чувствительнику» — В. А. Жуковскому.

Поэты-декабристы, придававшие героическому эпосу огромное воспитательное значение, стремились к созданию героических поэм, воспевающих грандиозные, по своей общенациональной значимости, события русской истории.

«Илиада», переведенная Гнедичем, практически поставила перед декабристской поэзией проблему создания национально-героической эпопеи и блестяще разрешила ее стилистически. То обстоятельство, что «Илиада» имела несомненный резонанс в кругах декабристов, находит себе подтверждение хотя бы в факте опубликования отрывка из XIX книги «Илиады» в альманахе «Полярная Звезда» на 1825 г. Отрывок этот начинается плачем Бризеиды над трупом Патрокла (XIX, 278 и сл.), после которого следуют описание вооружения Ахиллеса и боевой выход ахейцев. Но самым важным из всего отрывка является его заключение, в котором конь Ксанф пророчит Ахиллесу скорую гибель (XIX, 408—417), на что тот ему отвечает словами:

Что ты, о конь мой! Пророчишь мне смерть? Не твоя то забота.

Твердо я ведаю сам, что судьбой суждено мне погибнуть

Здесь, далеко от отца и от матери; но не сойду я

С боя, поколе троян не насычу кровавою бранью.

(XIX. 420 и сл.)

Слова Ахиллеса могли быть истолкованы как выражение декабристской идеи — самоотверженной гибели героя во имя общего блага, его неизбежной обреченности в борьбе с «самовластием»: тем более, что издатели, рядом с этим отрывком из «Илиады» поместили перекликающуюся с ним «Исповедь Наливайки» Рылеева: «Известно мне, погибель ждет...» и т. д.

В последние годы жизни Гнедич писал мало. В связи с разрушительной болезнью и тяжелыми личными переживаниями им овладел безысходный пессимизм. Болезненные, трагические переживания стали основной темой его поздней лирики. Наиболее сильное стихотворение Гнедича этой поры — «Дума», написанная им незадолго до смерти:

Печален мой жребий, удел мой жесток!

Ничьей не ласкаем рукою,

От детства я рос одинок, сиротою;

В путь жизни пошел одинок;

Прошел одинок его — тощее поле,

На коем, как в знойной Ливийской юдоле,

Не встретились взору ни тень, ни цветок;

Мой путь одинок я кончаю,

И хилую старость встречаю

В домашнем быту одинок:

Печален мой жребий, удел мой жесток!

*

435

Создавая новый язык для передачи исторически замкнутой культуры, Гнедич стремился подчеркнуть прежде всего ее замкнутость, ее отличие от остальных. Ограниченность позиции Гнедича в этом вопросе проявляется наиболее ярко при сличении ее с позицией Пушкина. Часто прибегая к стилизации речи, как древнерусской, так и чужеземной, Пушкин никогда не создавал нового языка, не обременял его лексическими редкостями. Стилизация достигалась им при помощи отдельных штрихов на фоне единого общенационального литературного языка, им самим созданного. Пушкин умел видеть не только специфику исторических культурных стадий, но и их общность, взаимодействие в мировом историческом процессе. Таким образом, отличия этих стадий воспринимались Пушкиным не в отдельности, а на широком общекультурном фоне; отсюда непосредственно вытекал и его метод стилизации.

Тем не менее, эмпирический историзм Гнедича вполне закономерен в общем ходе развития русской литературы: социально-исторический реализм Пушкина в равной мере не мог оформиться без предшествовавших ему элементов реализма у Державина, без историзма Гнедича. В 1830 г., сразу же после выхода в свет «Илиады», Пушкин пишет античные стилизации в гексаметрах — «Царскосельскую статую», «Отрока», «Труд» — и даже создает миф, в духе античности, о рождении Рифмы:

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея...

Все это предваряется у Пушкина элегическим дистихом на перевод «Илиады»:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,

Старца великого тень чую смущенной душой.

«Илиада», переведенная Гнедичем, несомненно помогла Пушкину оформить его представление об античности.

Сноски к стр. 418

1 А. С. Пушкин. Илиада Гомерова. Полн. собр. соч., М., 1936, т. V, стр. 40.

2 «Сочинения Александра Пушкина», статья третья.

Сноски к стр. 419

1 П. Тиханов. Н. И. Гнедич. СПб., 1884, стр. 76.

Сноски к стр. 420

1 «Сочинения Александра Пушкина», статья третья.

Сноски к стр. 421

1 См.: Археологические труды А. Н. Оленина, т. I, вып. I, СПб., 1877.

Сноски к стр. 422

1 См. там же письмо об употребленном Гнедичем в переводе «Илиады» слове сабля, стр. 241—242.

Сноски к стр. 423

1 П. Тиханов. Н. И. Гнедич, стр. 40.

Сноски к стр. 424

1 См. статью И. И. Толстого «Гнедич как переводчик Илиады» («Илиада», Academia, 1935).

Сноски к стр. 425

1 Жихарев. Записки современника, т. I, М. — Л., 1934, стр. 260.

2 Чтения в Беседе любителей русского слова, XIII, 1813, стр. 56—68.

3 Гнедич согласился с Уваровым в своем «Ответе» ему (там же, стр. 69—72).

4 Там же, XVII, стр. 18—42 и 47—66 (ответ Уварова Капнисту).

Сноски к стр. 426

1 Белинский. Стихотворения Полежаева, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 172.

Сноски к стр. 428

1 Е. Станевич, порицая М. Каченовского за употребление в ироническом смысле церковно-славянских слов и выражений — одесную, ошую, стадо овец, козлищ и т. п., — заявлял: «Один на посмеяние употребит из священной книги слово, другой, видя, что сие нравится, попытается простереть свое дерзновение далее; а наконец, ежели попустить ему, то вскоре, в угождение умов развращенных, сердец испорченных, все священное ниспровергнется, падет нравственность, законы потрясутся в их основании, и Мараты и Робеспиеры возникнут на гибель народов и человечества. От таковых-то шуток во Франции ниспооверглась вера» (Способ рассматривать книги и судить о них. СПб., 1808, стр. 81—82).

2 Подробнее о поэтике и, в частности, о языке перевода «Илиады», равно как о его месте и значении в русской поэзии первой трети XIX в., см. в статье А. Кукулевича «Илиада в переводе Н. И. Гнедича» (Ученые записки Ленинградского государственного университета, 1939, Серия филологических наук, вып. 2).

Сноски к стр. 430

1 Сочинения Александра Пушкина, статья третья.

Сноски к стр. 431

1 Н. И. Гнедич. Полное собрание поэтических сочинений и переводов, т. I. СПб., 1905. стр. 163—165.

2 См. статью А. М. Кукулевича «Русская идиллия Н. И. Гнедича „Рыбаки”» (Ученые записки Ленинградского гос. университета, 1939. Серия филологических наук, вып. 3).

Сноски к стр. 432

1 П. Тиханов. Н. И. Гнедич. стр. 72.

2 Труды Общества любителей русской словесности, ч. XV и отд. изд., 1821.

Сноски к стр. 433

1 Любопытно, что пение этого гимна таганрогскими греками рассматривалось Кочубеем, в его доносе Александру I, на ряду с такими фактами, как подготовка ими восстания, закупка оружия и пр. (см.: В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 254).

2 О политическом значении Гнедичевского перевода см.: М. Азадовский. Пушкин и фольклор. Литература и фольклор, Л., 1938, стр. 30—40.