- 13 -

МИР, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК

В ЛИРИКЕ ТЮТЧЕВАСтатья И. В. Петровой

Он оглушен

Был шумом внутренней тревоги.Пушкин

Гёте как-то обронил фразу, ставшую крылатой: «Wer den Dichter will verstehen // Muss in Dichters Lande gehen»*. Тютчевская страна необычна — то залита солнечным светом, то покрыта сумрачными тенями; ее легко обойти, но трудно измерить. Раздумья поэта о мире, жизни, человеке глубоки, часто горестны и всегда согреты чувством, осердечены.

Тютчев, несомненно, великий трагический поэт. Стихи Тютчева — великолепный по точности и тонкости камертон, отзывавшийся на глубинные процессы жизни. Свет и тени в его поэзии отражают свет и тени самой действительности, столь богатой событиями, столь сложной и противоречивой. Трагические ноты усиливаются у него в 1850—1870-е годы, и это вполне объяснимо как фактами биографии, так и фактами истории, по-своему отразившимися в сердце и сознании художника. «Когда в воздухе собирается гроза, то великие поэты чувствуют эту грозу»1, — эти слова, сказанные художником, внутренне близким Тютчеву, многое объясняют и в его поэзии. Тютчев мог страшиться социальных бурь, но он остро чувствовал и художественно-гениально показал разложение, распад старого, устойчивого, «спокойного» мира, показал, не столько воспроизведя самую действительность, сколько отобразив чувства, ощущения, мысли человека, рожденные этой действительностью. Покоя нет, уюта нет — этой прославленной поэтической формулой можно определить внутреннюю, то скрыто, то явно выступающую центральную тему тютчевской поэзии, с такой страстной силой зазвучавшую в начале XX столетия в творчестве Блока.

В лирике Тютчева мы обнаруживаем и тему столкновения личности и общества, одну из важнейших тем всей передовой русской литературы. Перенеся социальный, в сущности, конфликт в план этико-философский, Тютчев, тем не менее, достигает большой силы в осуждении и отрицании бесчеловечных моральных законов, господствовавших в обществе. Реальная жизнь со всей ее сложностью и болью отразилась в его лирике.

В сознании либерально-народнической критики Тютчев был «старейшим жрецом чистого искусства»2. Со своей стороны, русские модернисты авторитетом Тютчева «не только поэта, но и пророка, учителя жизни» пытались оправдать свою воинствующую безобщественность, свое бегство из современности в «сияющие твердыни духа». Вместе с тем уже современники Тютчева, наиболее тонко и глубоко воспринимавшие его поэзию, находили в ней правду человеческих переживаний и поисков, отзвук эпохи, «отпечаток русского ума, русской души»3, «глубокую думу», возбужденную «вопросами нравственными, интересами общественной жизни»4.

Увидеть в этой поэзии то, что связывает ее со временем, — совсем не значит низвести лирические обобщения поэта до плоскостных и преходящих сентенций, вызванных «злобой дня». Время по-своему оживает в творчестве каждого художника. Именно боль времени, как и своеобразная «проекция во времени», делают такими напряженными и такими волнующими раздумья Тютчева. Но вопрос писатель и время имеет всегда еще один аспект: что́ писатель оставит человечеству,

- 14 -

что́ в творчестве художника переживет его время и станет достоянием других эпох?

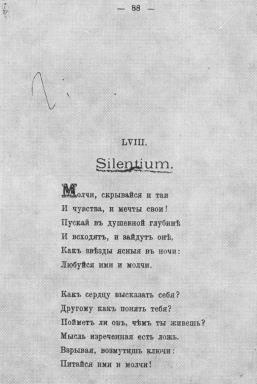

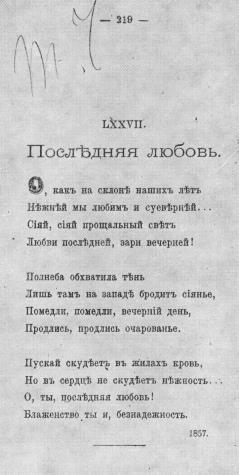

Иллюстрация:

АЛЬМАНАХ «СЕВЕРНАЯ ЛИРА НА 1827 ГОД»

Издатели С. Е. Раич и Д. П. Ознобишин. М., 1827

Здесь было опубликовано семь стихотворений Тютчева, присланных им Раичу из Мюнхена

Обложка (гравюра В. Скотникова) и страница со стихотворением «С чужой стороны»

В тютчевской поэзии мы не найдем характерного для большинства поэтов XIX века стремления определить свое место в русской литературе, отгадать свою поэтическую судьбу. Поэт рассказал «историю своей души», но в этой рассказанной им истории не только правда времени, в ней заключены громадные ценности человеческого духа — могучий интеллект, отзывчивость и страстность сердца, тонкое чувство природы, неуспокоенность и несмиренность души.

Мотивы безысходного страдания, отчаянья и одиночества, какое бы значительное место они ни занимали в поэзии Тютчева, далеко не исчерпывают собой всего творчества. Восторг перед вечно живой красотой земли, буйство чувств, упоение жизнью даже «и бездны мрачной на краю», свет и добро обновляющегося весеннего мира также составляют существенную сторону его поэзии. Можно даже сказать, что чувство жизни становится в стихотворениях позднего Тютчева особенно острым, он словно пытается продлить прекрасное мгновение, насладиться и мимолетным очарованием радуги, и колдовской прелестью летних дней, и последней любовью. «Блаженство и безнадежность» — в сущности, эти знаменитые тютчевские слова определяют самое ощущение жизни в произведениях последних десятилетий.

Разумеется, мировоззрение писателя во многом определило решение ряда проблем; человек в его поэзии, при всей своей любви к жизни, приходит в конце концов к мысли о гибели, бесследном исчезновении всего, чем он «дышал и жил». В поэзии Тютчева переплетаются самые, казалось бы, противостоящие друг другу картины, чувства, образы, но его поэтический мир по-своему

- 15 -

целен; эта своеобразная сцементированность его «лирической мозаики» ощутима уже в 1820—1830-е годы.

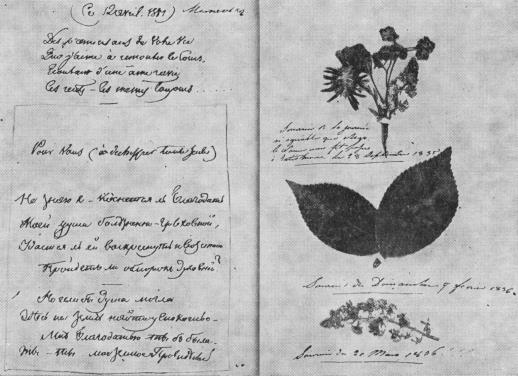

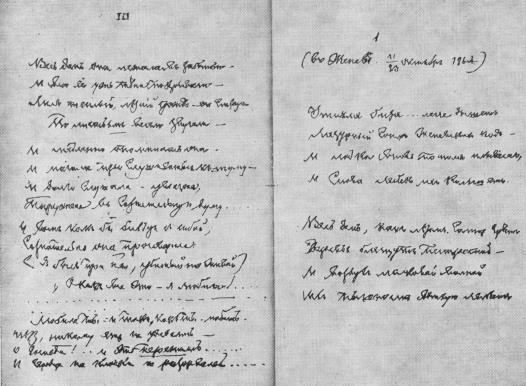

Иллюстрация:

ЖУРНАЛ «ГАЛАТЕЯ»

1830, часть XVI, № 27В этом журнале (издатель С. Е. Раич) в 1829—1830 гг. было опубликовано 20 стихотворений Тютчева,

присланных им Раичу из МюнхенаТитульный лист и страница со стихотворением «Сны»

Тютчев-поэт стремится показать прежде всего мир человеческой души, где с огромной разрушительной силой действуют противоборствующие страсти и желания. В его поэзии человек, личность, собственно, в центре всего. Причем мы найдем у Тютчева утверждение реальной ценности человека, наделенного великим даром мысли, чувства, познания прекрасного, хотя сам поэт не раз говорил о бессилии человека, о темной стороне его психики и сознания. В его поэзии жива формула «Двух голосов» — этого своеобразного гимна борющимся и не смирившимся. Тютчев славит борьбу, «вечный бой» как наиболее живое, естественное проявление человеческой природы. Мятежная в существе своем стихия человеческой души волнует и привлекает поэта, и для поэтического воссоздания ее он находит строгие и сумрачные образы, полные трагического напряжения и вызова.

Чуткость к самому движению истории, протест против жестокости и лицемерия моральных законов, по которым живет общество, высота нравственных требований к человеку роднят Тютчева с самыми ищущими, «неспокойными» художниками русской литературы — Достоевским, Л. Толстым, Блоком. Его поэзия, столь оригинальная и необычная, со своим кругом тем и образов, находилась на магистральной линии развития русской литературы XIX столетия.

- 16 -

1

Рассматривая поэзию Тютчева лишь как поэзию «философскую», мы не поймем ни ее своеобразия, ни ее прелести. Этот поэт, говорящий с нами часто высоким слогом оратора и пророка, был менее всего рассудочным поэтом, склонным к изложению философских сентенций. Особенность его мышления, его своеобразного постижения мира заключалась в стремлении охватить предмет в целом, увидеть связи и внутренние закономерности как больших мировых явлений, так и человеческих судеб. Вероятнее всего, именно это вызывало его интерес к определенным философским системам, пытающимся нарисовать грандиозную и целостную картину мира. Юность Тютчева протекала в то время, когда еще достаточно ощутимо было влияние Шеллинга. Ему рукоплескали не только немецкие романтики. Яркий, дерзкий, «он широко раскрыл двери философствования, и в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы; теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них все дремлющие силы» — так охарактеризовал молодого Шеллинга Энгельс5. Природа оказалась живой, таинственной, великолепной поэмой, «откровением более древним, чем все писанные откровения»6. Великий художник, Гёте разделял шеллинговскую идею «живой связи и единства всех естественных вещей, развития <...> постоянной метаморфозы»7.

Сквозь нагромождение странных примеров и фантастических утверждений в натурфилософских работах Шеллинга пробивалась идея движения; закон дуализма и полярности утверждался как основной закон природы. Отголоски несомненного знакомства с Шеллингом, как не раз указывали исследователи творчества Тютчева, чувствуются во многих (особенно ранних) произведениях поэта, хотя его отношение к знаменитому философу было лишено какого бы то ни было безоговорочного пиетета. Тютчева нельзя назвать просто «шеллингианцем»; он был самостоятельным и глубоким мыслителем, а главное — поэтом; за привычными романтическими конструкциями стояли собственное ви́дение мира, свои раздумья, надежды и своя боль. Так, мысль Тютчева о полярности идет не столько от Шеллинга, сколько от его собственного восприятия живой и противоречивой действительности, от его собственного понимания и осмысления исторических событий, наконец, от его натуры, его психического склада. И как бы ни были интересны для поэта философские системы Шеллинга, Гегеля, а возможно, и Шопенгауэра, — не от них он будет идти к жизни и не ими будет мерить свою поэзию. Поиски обязательного и конкретного «философского адреса» чаще всего могут лишь увести нас от глубинной сути его поэтических раздумий8.

Для тютчевского миропостижения уже в первые десятилетия творчества поэта характерно ощущение бесконечных «концов» и «начал», из которых и состоит движение Истории. Драматически напряженные «взрывы», «катаклизмы» оказываются включенными в общий поток Истории. «Взрыв», «хаос перед новым творением» не становятся лишь неоправданным отклонением в ходе мировой истории. Не случайно И. С. Аксаков, первый биограф поэта, всей системой своих убеждений и всем складом своей личности враждебный как раз «хаосу» и «катаклизмам», счел нужным пояснить отношение Тютчева к революции как к чему-то, имеющему «логическую, законную причинность»; поэт, по мнению Аксакова, в революции «как в зеркале наблюдал отражение минувших и грядущих явлений»9. В сознании Тютчева порой самым волнующим и оказывается то состояние, которое ведет от мира сущего к миру грядущему. С этим связана у Тютчева и особая (иной раз почти болезненная) острота восприятия времени. Так, например, несколько неожиданными представляются слова двадцатипятилетнего поэта о «погребальном голосе» часов, который он слышит пугающе-отчетливо: «А нас, друзья, и наше время // Давно забвеньем занесло!» (I, 182*; «занесло», а не «заносит», настоящее уже оказывается прошлым). Проще

- 17 -

всего было бы в стихотворении «Бессоница» (1829) увидеть одну из вариаций на привычную и у русских, и у европейских романтиков тему ускользающего времени. Но тютчевское стихотворение очень серьезно, а главное — мысли и образы его отзовутся впоследствии во многих произведениях поэта. «Пророчески-прощальный глас» времени соединяет в себе и то, что уходит, и то, что будет: «И наша жизнь стоит пред нами, // Как призрак, на краю земли <...> // И новое, младое племя // Меж тем на солнце расцвело» (I, 18; курсив мой. — И. П.); поэтическая формула оказывается необычайно емкой и диалектически сложной. Уже в эти годы настоящее не ощущается поэтом как нечто прочное, устойчивое, долговечное10. Он словно пытается вырваться из одномерности времени: настоящее представляется прошлым, человек как бы одновременно существует в двух временны́х отрезках. Даже в тех произведениях, где время словно остановилось, ибо наступил апокалипсический «конец света», нет в полном смысле ощущения «конца»11. В метафизически-зыбком образе, завершающем «Последний катаклизм» («Все зримое опять покроют воды, // И Божий лик изобразится в них» (1, 22), есть чувство своеобразного равновесия между первоначальной стихией и «личностным» началом, способным дать толчок жизни. Но дело, конечно, не в подобных позднедеистических представлениях поэта, а в сознании бесконечности, безграничности миросуществования. И это своеобразная «подпочва», которую можно обнаружить в самых безотрадных пророчествах поэта.

В работах о Тютчеве неоднократно — и совершенно справедливо — отмечалось свойственное поэту противопоставление «вечного» и «мгновенного», возрождающейся жизни природы и обреченного на неминуемый конец человеческого существования. У Тютчева мы найдем бесчисленные вариации на эту тему — то горестные, даже отчаянно-протестующие, то равнодушно-усталые. «Мгновенное» и «вечное» необыкновенно интересно сопоставлено (и противопоставлено) поэтом в стихотворении 1830-х годов «Сижу задумчив и один», его антитетические ряды очень сложны и многослойны. Поэт, как и в «Бессонице», вначале своеобразно сдвигает временны́е моменты; упорядоченность и связность временно́й структуры оказывается по-своему нарушенной: «Былое — были ли когда? // Что ныне — будет ли всегда?.. // И снова будет всё, что есть» (I, 70; курсив мой. — И. П.).

В литературе о Тютчеве не раз связывались имена Державина и Тютчева. И это стихотворение также дает основание соотнести их имена — близость некоторых строк очевидна, вплоть до повторения отдельных образов: «вечности жерлом пожрется» (Державин) — «И канет в темное жерло» (Тютчев). Но эта сопоставимость внешняя. У Державина («Река времен в своем стремленьи...») весь образный строй стихотворения утверждает абсолютность «ужасного приговора», который время вершит над человеком и всем человеческим («уносит»... «топит»... «пожрется»... «общей не уйдет судьбы»)12; у Тютчева — не просто результат, а процесс, движение, смена одних явлений другими. Этот процесс возникает то как абсолютная повторяемость («И снова будет всё, что есть»), то как возрождение близких явлений («... с новым летом новый злак // И лист иной»). У двух поэтов не столько разные решения одной темы, сколько разные типы художественного мышления13.

В стихотворении «Сижу задумчив и один...» есть свойственная Тютчеву тревожность (не только не ушедшая из его поэзии в 1850—1860-е годы, но и ставшая эмоциональной и психологической атмосферой большинства произведений последних десятилетий жизни поэта). Вопросы, как ступени, по которым скользит, падает мысль в заповедные, смущающие душу глубины. И кого вопрошает поэт? Вечность? Свое бедное сердце, потрясенное призрачностью прекрасного былого, зыбкостью настоящего и ужасной определенностью будущего, беспощадного к отдельному человеку и его личностным ценностям? Тревожная пульсация строк-вопросов и усталая безнадежность ответов (с употреблением ритмически укороченной двухударной и даже одноударной «жесткой» строки: «Былое — было ли когда? Что ныне — будет ли всегда?.. // Оно пройдет

- 18 -

<...> // Но ты, мой бедный, бледный цвет, // Тебе уж возрожденья нет, // Не расцветешь!» — I, 70—71) составляют неповторимую эмоциональную атмосферу этого стихотворения «о пределе» и бесконечности, о движении времени.

Законы отдельного человеческого бытия нередко соотнесены у Тютчева с Историей (что само по себе было чрезвычайно плодотворным). И в этом двуединстве (Человек — История) тема «концов — начал» особенно существенна, хотя конкретные проявления исторического процесса представляются поэту часто трагическими, а порой и непонятными. Ощущение соотнесенности «малого» с «большим», человека с мировой жизнью — одна из характернейших особенностей Тютчева-поэта. В этом плане интересно рассмотреть ряд его произведений 1820—1830-х годов, внешне мало, а то и совсем не связанных друг с другом: «14-ое декабря 1825» — отклик на восстание декабристов, «Цицерон» — стихотворение, вероятно, вызванное революционными событиями во Франции 1830 г., и «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834).

Пути истории величавы и трагичны, люди, пытающиеся диктовать ей свои условия, обречены — так понимает Тютчев декабризм. Однако и в этом стихотворении, где, казалось бы, настолько определенно выражено отрицательное и негодующее отношение к первым русским революционерам и настолько (по сравнению с тем же Пушкиным) антиисторична оценка их деятельности, начинает звучать высокая нота, с тех пор характерная для тютчевского понимания Истории: он называет погибших «жертвами» (хотя бы и «мысли безрассудной»); их пролитая кровь, дымясь (как на жертвеннике!), сверкнула на «вековой громаде льдов». И дело не только в том, что свое отечество он представляет «царством льдов». Как бы Тютчев ни осуждал декабристов, они у него — не случайные «пасынки» эпохи, их подвигли на бунт «самовластье», определенный «порядок вещей», господствующий в обществе («Вас развратило Самовластье» — II, 58), хотя кара и представляется поэту оправданной14.

В «Цицероне» — сама творящая История, ее «роковые», «кровавые» моменты. Интересно поставить вопрос, почему Тютчев взял для воплощения своей мысли римский «рубеж». (Разумеется, современных «рубежей» касаться было опасно, но история предоставляла много других примеров.) Вероятно, с малых лет известные русскому образованному человеку события римской истории (в том числе воспринятые и через русскую поэзию) делали историческую символику понятной, помогали своеобразной «проекции» во времени. Тютчева волновало не одно конкретное историческое событие (даже такое значительное, например, как французская революция 1830 г.), а определенная повторяемость событий, их закономерность: «средь бурь гражданских и тревоги» (I, 36) жил человек в глубокой древности, эти же бури отмечают и современную поэту жизнь (в стихотворении 1850 г. «Поэзия» общественное бытие характеризуется словами, заставляющими вспомнить «Цицерона»: человек живет «среди громов, среди огней, // Среди клокочущих страстей, // В стихийном, пламенном раздоре» — I, 119). Причем Тютчева интересует момент «меж настоящим и грядущим», когда в сумятице, крови и бурях свершается историческое миротворение15. Отсюда диалектика образов и оценок поэта. Конец одной исторической эпохи («... прощаясь с римской славой, // С Капитолийской высоты // Во всем величьи видел ты // Закат звезды ее кровавой»), скорбь человека, чей мир ушел (выражено это с подлинной гениальностью: «Я поздно встал — и на дороге // Застигнут ночью Рима был!»), сочетаются не с понятием «предел», а с утверждением величия «высоких зрелищ». В самой структуре стихотворения скорбящее «Я» «оратора римского» сменяется объективированным (хотя и не выступающим прямо) «Я» поэта с его решительным: «Блажен, кто посетил сей мир // В его минуты роковые!» (I, 36). Антитетический принцип композиции, воплощенный в самом строфическом делении (в первой строфе определяющими оказываются лексические значения слов «ночь», «закат», во втором — «пир», «бессмертие»), в конечном итоге как бы снимается, и перед нами вновь «миг движения», неостановимого и неудержимого16. Приобщение человека к истории воспринимается в «Цицероне» не трагически, а скорее празднично, причем элемент созерцания,

- 19 -

неучастия не имеет характера абсолюта, ибо «высоких зрелищ зритель» был допущен «на пир», прикоснулся к историческому миротворению. В этом поэтическом контексте слово «зритель» теряет свой прямой смысл и может быть понято и как созерцатель, и как соучастник. Мысль, воплощенная в «Цицероне», останется в самой глубине и поздних исторических раздумий поэта. Даже в период работы над оставшимся незавершенным трактатом «Россия и Запад», замысел которого возник (что тоже характерно!) в связи с раздумьями над все теми же революционными потрясениями, Тютчев будет писать о революции слогом «Цицерона»: он скажет о ее «грозном господстве над Вселенной», и сам ход мировых событий будет освещен в сознании поэта ее «неумолимым светом». Да и прямой поэтический отклик Тютчева на европейские революционные события 1848 года («Море и утес») поражает не только своеобразным восторгом перед мощью взбунтовавшейся стихии, но и ощущением гнетущей мертвенной неподвижности того, что ей противостоит:

Иллюстрация:

«ДЕННИЦА. АЛЬМАНАХ НА 1831 ГОД»

Издатель М. А. Максимович. М., 1831

Здесь было опубликовано три стихотворения Тютчева

Титульный лист и страница со стихотворением «Цицерон»

Надоест волне гремучей

Воевать с твоей пятой...

< ...........>

И без вою, и без бою

Под гигантскою пятою

Вновь уляжется волна...(I, 104)17

- 20 -

С годами станут трагичнее раздумья поэта, безнадежнее прогнозы, но отношение к революции, как хотя и враждебному, но великому событию, останется неизменным.

В общую систему представлений о человеке, о его судьбе, характерную для творчества Тютчева 1820—1830-х годов, своеобразно вписывается и стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834)18. Тютчевские строки на первый взгляд кажутся неожиданными. Действительно, откуда у молодого Тютчева, вполне равнодушного в эти годы к религиозным системам, скорее «язычника» в своей поэзии, нежели христианина, такой интерес к судьбе «высокого учения» лютеран. Двумя годами позже в стихотворении «И гроб опущен уж в могилу...» протестантский пастор будет изображен поэтом с явным оттенком иронии, а самая проповедь («Вещает бренность человечью, // Грехопаденье, кровь Христа» — I, 63) оставит ощущение откровенного лицедейства. И не дала ли «храмина пустая» лютеран лишь толчок работе поэтической мысли?

Вот эти строки:

Я лютеран люблю богослуженье,

Обряд их строгий, важный и простой —

Сих голых стен, сей храмины пустой

Понятно мне высокое ученье.Не видите ль? Собравшися в дорогу,

В последний раз вам вера предстоит:

Еще она не перешла порогу,

Но дом ее уж пуст и гол стоит, —Еще она не перешла порогу,

Еще за ней не затворилась дверь...

Но час настал, пробил... Молитесь Богу,

В последний раз вы молитесь теперь.(I, 53)

Стихотворение поражает своей строгой графичностью: в нем нет красок — есть линии, есть ощущение пространства, пустоты и молчания. Внешняя скудость и бедность образов, вернее освобожденность их от всего как язычески-пышного, так и цепко-житейского, свидетельствуют об аскезе и подвижничестве, о «высокости» «чистого», «духовного» начала: «Сих голых стен, сей храмины пустой // Понятно мне высокое ученье» (курсив мой. — И. П.). Определенное явление духовной жизни людей (здесь «вера» — понятие многозначное) взято в его последнем напряжении («Но час настал, пробил...»), опять, как и в «Цицероне», последняя черта, «порог»: «Еще она (вера. — И. П.) не перешла порогу, // Но дом ее уж пуст и гол стоит, — // Еще она не перешла порогу, // Еще за ней не затворилась дверь...» Сама конструкция фразы, повторенная дважды, говорит об этом последнем драматическом мгновении. В анафорическом строении поэтических фраз, в лексическом усилении значений близких слов (не просто «настал», но «пробил») — грозное ожидание конца, своеобразного катаклизма, за которым — неизведанное: «Молитесь богу, // В последний раз вы молитесь теперь». Мир оказывается вновь «в дороге, а не у пристани» — и это то, что несла с собой, что утверждала тревожная муза поэта.

Так по видимости далекие друг другу стихотворения соединены, сцементированы общностью основных исходных представлений Тютчева о мире в его динамике и вечных превращениях.

Неслучайным оказывается и пристрастие поэта к переходным явлениям и в природе, ко всему, что несет с собой изменение, что в конечном итоге связано с понятием «движение»19.

В ранней лирике Тютчева человек включен в «мировой ритм», он чувствует родственную близость ко всем стихиям (воды, воздуха, огня), ко всему, что составляет мир матери-Земли. Этот мир величав, торжествен, словно в первый день творенья:

Душой весны природа ожила,

И блещет все в торжественном покое:

Лазурь небес, и море голубое,

И дивная гробница, и скала!(«Могила Наполеона» — I, 13)

Уж солнца раскаленный шар

С главы своей земля скатила,

И мирный вечера пожар

Волна морская поглотила.(«Летний вечер» — I, 16)

- 21 -

Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес.(«Видение» — I, 17)

Таинственно, как в первый день созданья,

В бездонном небе звездный сонм горит.(«Как сладко дремлет сад темнозеленый...» — I, 74)

Грандиозность изображаемого мира определит во многом и своеобразное восприятие человека в тютчевской лирике первых десятилетий. Он принадлежит и «дневной», и «ночной» стихиям мира («родимым» оказывается не только Хаос, но и космос, «все звуки жизни благодатной»); он сознает себя сопричастным беспредельности мира.

Человек одновременно ощущает и малость, и колоссальность своего индивидуального бытия: «... не дано ничтожной пыли // Дышать божественным огнем», «Я, царь земли, прирос к земли», но: «По высям творенья, как бог, я шагал // И мир подо мною недвижный сиял» (I, 10, 77, 51).

Жизнь человека на грани «двух миров», во власти двух стихий, возможно, и объясняет такое пристрастие к поэтическому образу — символу сна, сновидения. Сон становится своеобразной формой существования, в котором грани, отделяющие Хаос от сияющего лика «дневного» мира, зыбки, подвижны, порой неуловимы.

Как океан объемлет шар земной,

Земная жизнь кругом объята снами;

Настанет ночь — и звучными волнами

Стихия бьет о берег свой.(I, 29)

В этом прославленном стихотворении сны и стихия Хаоса оказываются понятиями одного смыслового ряда. Сны освобождают человека от сковывающей упорядоченности «дневного» бытия и уносят его в «неизмеримость темных волн».

Очень близкая мысль и в стихотворении «Как сладко дремлет сад темнозеленый...»:

Над спящим градом, как в вершинах леса,

Проснулся чудный, еженочный гул...Откуда он, сей гул непостижимый?..

Иль смертных дум, освобожденных сном,

Мир бестелесный, слышный, но незримый,

Теперь роится в хаосе ночном?..I, 74)

Но «сны» у Тютчева соотнесены и с гармоническим, светлым миром. Сон в его поэзии бывает и «благодатным», и «волшебным», и «младенчески-прекрасным», и всеохватным — «всезрящим». Позднее Тютчев с образом «сна» будет чаще связывать ощущение благодатного покоя:

Сны играют на просторе

Под магической луной —

И баюкает их море

Тихоструйною волной.(«По равнине вод лазурной...» — I, 110)

В одном из самых значительных стихотворений конца 1820-х — начала 1830-х годов («Сон на море») «сон» не имеет четких эмоционально-смысловых границ. «Болезненно-яркий, волшебно-немой», он и противостоит одновременно стихии, грохоту «пучины морской», и не может оторвать человека от реального грозного мира (здесь сон скорее «всезрящий», соединивший «две беспредельности»,

- 22 -

своевольно играющие человеком). Образы-символы стихотворения не только говорят о существовании человека на грани сна и яви, покоя и бури, но и как бы бесконечно раздвигают возможности человека, показывают огромность его места в мировой жизни. В звучащей, живой, грозной природе он не потерян, не раздавлен, он, «как бог». Отзвуки этого безмерного удивления перед мощью человека будут живы и в его поздней, порой такой горькой, лирике. Интересно отметить еще одну сторону этого удивительного стихотворения: Тютчев — романтик — своеобразный романтик! — «область видений и снов» делает болезненной («в лучах огневицы развил он (сон. — И. П.) свой мир»), не только не подменяющей реальную жизнь, но отступающей перед ее великой первородностью:

Но все грёзы насквозь, как волшебника вой,

Мне слышался грохот пучины морской,

И в тихую область видений и снов

Врывалася пена ревущих валов.(I, 51; курсив мой. — И. П.)

Если в творчестве Тютчева 1820—1830-х годов человек соотнесен с историей и многоаспектно — с природой, то понятия «общество» в его социально-исторической конкретности в первые десятилетия творчества у Тютчева, по существу, нет. Сетования на «бесчувственную толпу», понимание «большого света» как чего-то враждебного, строки о «нескромном шуме» людских толп и потерянности человека, чуждого «суесловью», — все это весьма характерно для лирического «реквизита» поэта-романтика. Но дело не в известной тематике, а в ее конкретном, поэтическом воплощении. В границах привычных романтических коллизий заключен, замкнут непривычный, необычайно глубокий мир человеческой личности.

Отъединенность человека от «толпы» в стихотворениях первых десятилетий творчества — как правило, акт свободной воли. Сам человек испытывает потребность ухода, разрыва, и жизнь еще представляет ему право выбора:

Лишь жить в себе самом умей —

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, —

Внимай их пенью — и молчи!..(«Silentium!» — I, 46)

Как осуществляется категорический императив поэта («Молчи, скрывайся и таи» — I, 46), свидетельствует написанное несколько лет спустя стихотворение «Душа моя — Элизиум теней...». Некрасову стихотворение «чрезвычайно» понравилось, но показалось непонятным и даже загадочным («странное по содержанию, но производящее на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета»)20. И случилось это, конечно, не потому, что мир романтических образов был чужд Некрасову: он сам прошел через своеобразный романтический «искус». Совершенная поэтическая миниатюра Тютчева была действительно необычна, и понять ее смысл можно, лишь включив этот «фрагмент» (по известной терминологии Ю. Н. Тынянова) в общую систему мыслей и образов поэта. Внешний, так сказать, верхний «слой» поэтической мысли как раз обычен: отчужденность человека от суетного общества, от пошлой и «бесчувственной» толпы — это то, что романтическая поэзия — и русская, и европейская — положила в основу романтического мироощущения вообще. И сам образ «Элизия», и его поэтическое употребление были привычны как для европейского, так и для русского читателя. В. А. Жуковский еще в 1812 г. переводит стихотворение Матиссона «Элизиум», придав некую «сладостную» зыбкость образу (владения «доброго гения смерти» там, «где источника журчанье, // Как далекий отзыв лир, // Где печаль, забыв роптанье,

- 23 -

// Обретает сладкий мир»)21. В это же примерно время пишет свой «Элизий» К. Н. Батюшков. В противовес Жуковскому, «мир усопших» у Батюшкова весьма полнокровен, пластичен и упоителен («... бог любви прелестной // Проведет нас по цветам // В тот Элизий, где все тает // Чувством неги и любви, // Где любовник воскресает // С новым пламенем в крови»)22. В начале 1830-х годов появляется «Мой Элизий» Е. А. Баратынского. Со всей определенностью уже в первых строках поэт пишет:

Иллюстрация:

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Картина С. Ф. Щедрина (масло), 1828

Третьяковская галерея, Москва

Не славь, обманутый Орфей,

Мне Элизийские селенья:

Элизий в памяти моей

И не кропим водой забвенья.При всей внешней близости образа (память — Элизий, душа — Элизиум) Баратынскому оказываются чужды признания, подобные тютчевским («Душа моя — Элизиум теней, // Что общего меж жизнью и тобою...»), ибо сам «мир теней» в памяти этого поэта — «мир живой»:

Там жив ты, Дельвиг! там за чашей

Еще со мною шутишь ты,

Поешь веселье дружбы нашей

И сердца юные мечты23.Интересно, что в эти же годы и Лермонтов в «Элизийские поля» хочет перенести всю силу и напряженность земной страсти.

У Тютчева привычное сцепление образов: живое — мертвое своеобразно разомкнуто, изменено: живая душа оказывается «Элизием» — царством мертвых, обиталищем бесплотных теней. «Есть целый мир в душе твоей // Таинственно-волшебных дум», — утверждал поэт в «Silentium!» — и этот «целый мир» — «Элизиум»:

- 24 -

Иллюстрация:

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Картина А. К. Саврасова (масло), 1870-е годы

Художественный музей Белорусской ССР, Минск

Душа моя — Элизиум теней,

Теней безмолвных, светлых и прекрасных,

Ни помыслам годины буйной сей,

Ни радостям, ни горю не причастных.(I, 66)

И все эти ни (ни помыслам... ни радостям... ни горю) естественно приводят к утверждению полной чуждости души «живой жизни»: «что общего меж жизнью и тобою» — меж тем, что ушло, умерло «призраки минувших, лучших дней»), и бытием толпы. Обычное противопоставление (герой — толпа) обретает в плоти художественного образа многогранность и драматизм. Гармонически-стройное, «беспечальное» стихотворение «Душа моя — Элизиум теней...», включенное в систему лирических образов и представлений Тютчева, обнаруживает свой глубинный — и, несомненно, скорбный — смысл, ибо в его поэтическом мире полное отчуждение от «живой жизни» не есть спасение, благо (когда «пророчески-печальный глас» станет для Тютчева не метафорой, а ужасающей реальностью, с какой безнадежностью он скажет: «Живая жизнь давно уж позади» — I, 224; курсив мой — И. П.)24. Он был навек повенчан с жизнью и с праздничной победительной силой воспел мир земной красоты:

Нет, моего к тебе пристрастья

Я скрыть не в силах, мать-Земля!

Духо́в бесплотных сладострастья,

Твой верный сын, не жажду я.Что пред тобой утеха рая,

Пора любви, пора весны,

Цветущее блаженство мая

Румяный свет, златые сны?..(I, 73)

Несомненно, и в прославленном «Silentium!», и в строках «Душа моя — Элизиум теней...» противопоставление «Я» — «не-Я», т. е. другим, жизни, объективно воспринимается как человеческая трагедия, причем трагедия, несущая на себе печать времени. Не случайно, например, исследователи сопоставляли

- 25 -

«Silentium!» с кругом лермонтовских идей и образов, хотя этот «уход души в свои глубины» и заявлен, что было отмечено выше, как акт свободной воли26.

Если представить мир в поэзии Тютчева 1820—1830-х годов в его основных, общих очертаниях, то бросается в глаза укрупненность всего, что «есть он». Это — небо, земля, горы, это — мирозданье, а рядом с ним — человек.

Когда же поэт соотносит человека с Историей, он чаще всего берет общие — и опять колоссальные — явления, обычно в достаточной степени абстрагированные от конкретных событий — взрывы и движение мировой Истории.

Мир позднего Тютчева имеет несколько иные очертания; мы из просторов мироздания попадаем на землю; ее грешный шум, боль и разлад ее сынов, прослеженные в отдельной человеческой судьбе, составляют основное содержание его поэтических откровений последних лет.

Между 1830-ми и 1850-ми годами пролегло десятилетие, полное исторических «катаклизмов», политических пророчеств и страстного самоубеждения. Начинаются годы пристального «всматривания» в русскую действительность: здесь и тоскливая скука путешествий в родной Овстуг, и бьющая в глаза убогость деревень, и пустынные дороги, и административная глупость, и подлость правительственной России, трагедия общего, трагедия частного — все это определит характер его поэтических раздумий. Такого детального, психологически-конкретного изображения отдельной человеческой судьбы, как в «денисьевском цикле», не было у раннего Тютчева. Но и в его позднем творчестве мы обнаружим ту же резкую полярность восприятий. Чем труднее, чем обреченнее живет человек, тем сильнее, сладостнее любит он землю. Сияющий зеленый мир появляется у него даже в трагичнейшем из стихотворений о смерти («Весь день она лежала в забытьи...»). Его краски то чисты и звонки, то грустно-нежны. И именно поздний Тютчев разлад и смуту человеческой души противопоставит «согласью полному в природе».

2

Мир в поэзии Тютчева предстает перед нами в контрастном освещении, причем контрастен и его внешний, переданный в красках и звуках облик, контрастны и те внутренние ощущения, которые рождают в читателе созданные поэтом образы. Все вместе составляет одну целостную картину, сцепленную из резко различных элементов. Иногда эти контрасты как бы снимаются поэтом, грань между явлениями стирается; красота начинает источать зло и смерть, а обаяние любви представляется таким же неотразимо прекрасным, как и ужасное обаяние смерти. Контрастность останется существеннейшей особенностью в поэзии позднего Тютчева, меняется лишь характер контраста. Так, по существу в конце 1840-х годов и в последующие десятилетия будет развернуто намеченное еще в ранней лирике Тютчева сопоставление Юга и Севера. Именно в эти годы приобретает оно вполне конкретный исторический смысл. Тогда же появится противопоставление естественного чувства и безобразной противоестественной морали, господствующей в обществе. Да и в самом человеке, в той большой неповторимой личности, которая запечатлена в поэтических созданиях Тютчева, мы найдем все те же противоположные моменты: силу чувства и бессилие воли, способность не покоряться тому, что узаконено и принято большинством, и невозможность защитить все то, что дорого и свято.

Трагизм Тютчева сродни трагизму Достоевского, хотя у последнего он гораздо более социален. К поэзии Тютчева близок и высокий трагический пафос Блока26. Как бы ни была опутана душа «страхами и мглами», в какую бы бездну ни пришлось заглянуть человеку, он сохраняет способность мыслить, судить себя и мир, чувствовать красоту. Так и у Достоевского «из недр земли трагической» вырывается порой гимн жизни, величию человеческого разума и человеческой воли. Так и лирический герой поэта XX в. Александра Блока, падая и оступаясь, сохранит способность глубоко любить, верить, искать, ненавидеть.

- 26 -

Трагическое ощущение жизни, ее острых противоречий определяет и трагизм человеческой судьбы.

Интересно проследить, как реализуется у Тютчева и наполняется живым ощущением времени излюбленная антитеза Юг — Север. В этом противопоставлении, как всегда у Тютчева, много различных граней, тонких оттенков. Юг ассоциируется с самим понятием жизни, полноты и радости существования; с ним связано представление о молодости, расцвете человеческих чувств. В картинах «блаженного юга», возникающих в многочисленных стихотворениях поэта, варьируются устойчивые образные компоненты — пространственные и живописные: горы, светлые долины, лазурь небес и лазурь моря, лавры и кипарисы, золотые облака и золотистый виноград. В предельной светоносности многих картин есть что-то близкое праздничным итальянским зарисовкам и пейзажам К. Брюллова и С. Щедрина с их эффектной декоративностью27:

Лавров стройных колыханье

Зыблет воздух голубой,

Моря тихое дыханье

Провевает летний зной,Целый день на солнце зреет

Золотистый виноград,

Баснословной былью веет

Из-под мраморных аркад...(I, 111)

И хотя поэт признает, что этот «край иной» — «родимый край // Словно прадедов виною // Для сынов погибший рай», он смотрит на него часто как на прекрасное произведение искусства, радуясь, восхищаясь, но чувствуя себя здесь, «на золотом, на светлом юге», пришельцем.

Порой контраст Юг — Север обнажен, открыто выговорен поэтом («Давно ль, давно, о юг блаженный...», «Глядел я, стоя над Невою...», «Вновь твои я вижу очи...»). В первом из этих стихотворений Юг — синоним первозданной нерасчлененности «светлого мира», его прекрасной гармонии. Эта мысль была еще в раннем стихотворении «Утро в горах» с его ликующим праздничным «запевом»:

Лазурь небесная смеется,

Ночной омытая грозой,

И между гор росисто вьется

Долина светлой полосой.(I, 19)

Поэт, «пришлец», в пении «великих Средиземных волн» слышит музыку природы, он ощущает всю прелесть и полноту бытия:

И песнь их, как во время оно,

Полна гармонии была,

Когда из их родного лона

Киприда светлая всплыла...Они все те же и поныне —

Все так же блещут и звучат;

По их лазоревой равнине

Святые призраки скользят.(I, 92)

И как мучительная, болезненная антитеза «светлому миру» — «свинцовый небосклон», готовый раздавить человека, ужас «царства вьюги», «рубежа земли». Этот антитетический образный ряд сохранится у Тютчева во всех произведениях, где есть прямая соотнесенность Юга и Севера.

Только в поздних трагических стихотворениях 1864-го года («Утихла биза... легче дышит...», «О этот юг, о эта Ницца...») «блаженный юг» — уже не прибежище и не отрада. Он остался таким же ослепительно-прекрасным, но человек в муке одиночества, в беспредельности своей потери и своего душевного сиротства видит только привычную повторяемость великолепных картин, потерявших свою целительную силу; блеск этого мира лишь тревожит сердце потрясенного человека. Однако привычное у Тютчева противопоставление Юга и Севера имеет еще один, внутренний — и очень важный — смысл: это два мира — это те же Европа и Россия, но только странно смещенные, сдвинутые с тех привычных мест, которые определил для них Тютчев-публицист. Это основные антиномии

- 27 -

Иллюстрация:

В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ

Литография К. Шультца по рисунку И. Мейера, 1850-е годы

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

его политической прозы, но уже парадоксально направленные против «пророческих» вещаний самого поэта. У молодого Тютчева с представлением о родном Севере мы столкнемся лишь дважды, но показан Север весьма характерно. В уже цитированном стихотворении «14-ое декабря 1825», давая оценку движению декабристов, Тютчев неожиданно заговорил на их языке или, во всяком случае, на языке, им понятном. «Вечный полюс» — так впервые представил он себе императорскую Россию. В 1830 г., в один из приездов на родину, он пишет коротенькое стихотворение, в котором скудость, бедность родной земли рождают чувство мертвенности, оцепенения, молчания («Здесь, где так вяло свод небесный...»). В середине 1840-х годов Тютчев возвращается на родину, исполненный веры в могущество «Великой империи», но странно, облик родного Севера не только не меняет своих очертаний, но и с еще большей болезненной резкостью напоминает поэту о «сне железном», о полном отсутствии живой деятельности. «Дело мнения» сталкивается с непосредственным поэтическим восприятием действительности, и вместо «земли обетованной» поэт встречает «страну слез». Ряд стихотворений связан у Тютчева с вполне конкретным образом современной поэту России. Эти стихотворения очень разные: исполненные пронзительно тоскующей любви строки «Эти бедные селенья...» и стихи, навеянные встречей с родным гнездом («Итак, опять увиделся я с вами...»), лирическое признание «Вновь твои я вижу очи...» и путевые зарисовки с их глубоким внутренним смыслом («На возвратном пути»). Это, наконец, стихотворения, посвященные любимому Царскому Селу («Осенней позднею порою...» — 1858, «Тихо в озере струится...» — 1866). Чаще всего Север безобразен, ибо безжизнен («сновиденьем безобразным скрылся Север роковой...» — I, 111; курсив мой. — И. П.), но в двух последних стихотворениях перед нами картина истинной красоты, тонкого очарования:

- 28 -

Осенней позднею порою

Люблю я царскосельский сад,

Когда он тихой полумглою

Как бы дремотою объят,

И белокрылые виденья,

На тусклом озера стекле,В какой-то неге онеменья

Коснеют в этой полумгле...

И на порфирные ступени

Екатерининских дворцов

Ложатся сумрачные тени

Октябрьских ранних вечеров —

И сад темнеет, как дуброва,

И при звездах из тьмы ночной,

Как отблеск славного былого,Выходит купол золотой...

(I, 177)

Удивительно это стихотворение. Одно из самых «сладкозвучных», построенное на изысканно-мягких звукосочетаниях, выговоренное негромко, со своеобразным внутренним «распевом», оно рисует тихий, уснувший, «очарованный мир». Звуковой рисунок напевен и утончен. Слова, как части музыкальной фразы: ее еще долго слышишь, после того, как она отзвучала. Так «поется» вторая часть первой строфы, опорные звуки составляют своеобразную «песню без слов» для голоса, так они чисты, наполнены вольным и широким дыханием.

Не менее изысканны и чуть «размыты» краски: мягкое (ночное) сияние золотого, матово-серебристого, призрачно-белого. Застывшие воды озера неподвижны, напоминают поверхность стекла, и царскосельские лебеди («белокрылые виденья») не отражаются, а именно «коснеют» в полумгле. «Сумрачные тени» покрывают этот великолепный, таинственный, почти не реальный мир — говоря словами самого поэта, сказанными по другому поводу, — «мир волшебный, но отживший». Вся эта покорившая поэта красота им самим воспринимается как «отблеск славного былого». То же очарование былого и в стихотворении «Тихо в озере струится...». Недаром поэт несколько раз повторяет («много в озеро глядится // Достославностей былых»; «Здесь былое чудно веет // Обаянием своим»; «Здесь великое былое // Словно дышит в забытьи» — I, 208; курсив мой. — И. П.). Этому миру свойственны неподвижность, оцепенение, дремотность:

Дремлет сладко, беззаботно,

Не смущая дивных снов

И тревогой мимолетной

Лебединых голосов... (I, 208)Мир былого прекрасен, но призрачен; он рождает в душе печаль и сожаление.

Как же поэт ощущает современную ему Россию, что он видит в ней, какие мысли рождают у него ее просторы?

В 1844 г. он создает первое стихотворение, написанное после возвращения из-за границы, оно посвящено Петербургу: «Глядел я, стоя над Невой...». «Грустно-молчалив», пристально вглядывается поэт в открывшуюся перед ним картину города:

Всходили робко облака

На небо зимнее, ночное,

Белела в мертвенном покое

Оледенелая река.<............>

О Север, Север-чародей,

Иль я тобою околдован?

Иль в самом деле я прикован

К гранитной полосе твоей?(I, 101)

Перед нами «оледенелое», «заколдованное» царство («О Север, Север-чародей!»), противопоставленное тем странам, «где солнце греет». Но не только «мертвый лик» города рисует Тютчев. Главное в стихотворении не сам пейзаж, а его восприятие человеком, мучительное, тоскливое чувство обреченного на жизнь в «ледяном царстве» (Тютчев находит очень точное слово: «Иль в самом деле я прикован к гранитной полосе твоей?»). Здесь, действительно, контраст имеет «не только географическое и биографическое, но и политическое» значение28. Официальная императорская Россия в глубине души рождает странные для благонамеренного чиновника и уж совсем недопустимые для «идеолога» «Великой

- 29 -

империи», каким иногда ощущал себя Тютчев, чувства тоски и безнадежности.

Еще резче о Петербурге — императорской столице — он напишет четыре года спустя во французском стихотворении «Un ciel lourd que la nuit bien avant l’heure assiège...». Нависшее небо, застывшая ледяная глыба реки, нити снежной пыли на гранитных набережных — холод и смерть. «Le monde recule, // Le monde des vivants <...> // Et, bercée aux lueurs d’un vague crépuscule, // Le pôle attire à lui sa fidèle cité...»3* (II, 245).

С удивительной настойчивостью, из стихотворения в стихотворение переходят картины мертвенного покоя, мрака, холода, пустынного, безлюдного, а следовательно, и безжизненного простора («Русской женщине», «Итак, опять увиделся я с вами...», «На возвратном пути»)29. «Безлюдный» — один из постоянных эпитетов, который применяет Тютчев к родному краю. Нужно представить себе личность поэта, чтобы понять, какой смысл вложил он в это слово. Не было для него ничего мучительнее, тяжелее безлюдья. Путешествуя по дорогам России или наезжая в родной Овстуг, Тютчев испытывал болезненно-тягостное чувство затерянности. Подобное психологическое состояние, столь определенно отразившееся и в его письмах, и в его лирике, помимо всего уже отмеченного, вызвано было еще и неспособностью почувствовать «эти бедные селенья» чем-то бесконечно близким себе. Они воспринимаются им как бы со стороны. Тютчев искренно желал народу добра. В стихотворении «Над этой темною толпой...» открыто высказано отношение поэта к злу крепостного права, это же отрицание рабства во многом определило и высокую оценку им тургеневских «Записок охотника».

Над этой темною толпой

Непробужденного народа

Взойдешь ли ты когда, Свобода,

Блеснет ли луч твой золотой?..(I, 169)

Слово «Свобода» не подлежит двузначному толкованию, но оно и никак не противоречит тому ожиданию освобождения народа, которое характерно было для части дворянского общества (и для непосредственного окружения поэта тоже).

Тютчев верил в высокое предназначение своего отечества (как бы он ни ошибался при этом в конкретном толковании подобного «предназначения»). Истинным и глубоким патриотизмом продиктованы строки поэта:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.(I, 210)

В его знаменитом стихотворении «Эти бедные селенья...» есть и любовь, и печаль, и вера:

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа.(I, 161)

Не случайно оно так взволновало Шевченко30, а Чернышевский назвал его «прекрасным»31. И все же Тютчев — поэт и мыслитель — видел прежде всего

- 30 -

скудость родной земли и «долготерпенье» русского народа. Его современник Некрасов писал:

Иллюстрация:

ДЕРЕВНЯ

Картина Ф. А. Васильева (масло), 1869

Русский музей, ЛенинградСпасибо, сторона родная,

За твой врачующий простор!Этот простор для Некрасова был населен; он сроднился с ним — чувство, которое не суждено было испытать Тютчеву. Ему не дано было увидеть «сияющий лик» России. В его лирическом рассказе о ней есть и правда, и честность32. Пожалуй, с особенной яркостью это сказалось в «Русской женщине» и в диптихе «На возвратном пути» («Грустный вид и грустный час...» и «Родной ландшафт...»).

Эти на первый взгляд столь разные миниатюры Тютчева посвящены судьбе человека в его отечестве. Восприятие русской действительности в «Русской женщине» близко всем тем, кто задыхался в стране «кнута и казармы», кто мучился в «николаевской тюрьме». В этом стихотворении нет определенного социального адреса, как, например, в близкой по мысли некрасовской «Тройке»33, хотя оба поэта говорят о тяжелой участи русской женщины («бесполезно угасшая сила и никем не согретая грудь»). Просто перед нами кусочек жизни со всей ее мучительной правдой. Исполнен сочувствия и печали голос поэта:

Вдали от солнца и природы,

Вдали от света и искусства,

Вдали от жизни и любви

Мелькнут твои младые годы,

Живые помертвеют чувства,

Мечты развеются твои...

- 31 -

Он предрекает женщине, что ее жизнь пройдет бесцельно и бесследно,

Как исчезает облак дыма

На небе тусклом и туманном,

В осенней беспредельной мгле.(I, 115)

Есть здесь в самой мелодии звуков, в словесных повторах, в обилии близких определений (близких и семантически, и музыкально) какая-то страдальческая, горестная покорность. Трижды со все усиливающейся нотой безнадежности звучит тютчевское вдали (вдали от солнца... от света... от жизни), отделяя резкой чертой мир радости от мира скорби; завораживающая тоскливая пустынность в повторяющихся звуках, в тончайших смысловых оттенках поставленных рядом слов (в краю безлюдном, безымянном, // на незамеченной земле, // на небе тусклом и туманном).

Добролюбова поразили тютчевские строки; он увидел в них отражение определенных, типических явлений николаевской эпохи: «безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России»34.

В 1859 г. те же образы возникают в стихотворении «Родной ландшафт... Под дымчатым навесом...» (из диптиха «На возвратном пути»). Десятилетие, разделяющее эти два стихотворения, было очень емким для Тютчева. Он пережил события Крымской войны и связанное с этой войной сильнейшее разочарование в правительственных верхах. И теперь, в годы подготовки крестьянской реформы, появляется это глубоко-печальное стихотворение. Оно может служить своеобразным поэтическим комментарием к его письмам того времени, где так много скептицизма и неверия в наступившую с новым царствованием «оттепель».

Молодую же Россию, Россию демократическую, революционную, Тютчев знал плохо и был ей враждебен. Картина земли —«родного ландшафта» — с угрюмыми лесами «под дымчатым навесом огромной тучи снеговой», с редкими пятнами «стоячих вод, покрытых первым льдом», органически переходит в раздумья о жизни человека здесь, в «пусто-необъятном» краю, где все так голо, так уныло, где даже романтический месяц, это непременное украшение пейзажа, воспринимается как «призрак гробовой» в затерянной, «безлюдной» пустыне. И так же, как в «Русской женщине» (еще резче!), подчеркнуты безжизненность, мертвенность, оцепенение, охватывающее душу человека («Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья — жизнь отошла...»). Человек подчинился невеселой судьбе, он почти нереален («... покорясь судьбе, // В каком-то забытьи изнеможенья, // Здесь человек лишь снится сам себе»). И как прекрасное видение опять возникает далекая «страна молодости», где осталась частица души поэта, — «...края, где радужные горы // В лазурные глядятся озера» (I, 178—179).

Этим же ощущением проникнуто прекрасное стихотворение Тютчева о людском горе, людских слезах, часто безвестных и незримых (опять тот же образ, отнесенный уже непосредственно к страдающему человеку). Осенний дождь заставил поэта почувствовать бесконечность и беспросветность человеческих страданий. Совершенная образная структура стихотворения с характерными для Тютчева смысловыми и звуковыми повторами, единая стиховая «вязь» строк делают пугающе ощутимыми эти «безвестные», «неисчислимые» слезы — символ горестного удела человека.

Слезы людские, о слезы людские,

Льетесь вы ранней и поздней порой...

Льетесь безвестные, льетесь незримые,

Неистощимые, неисчислимые, —

Льетесь, как льются струи дождевые

В осень глухую, порою ночной.(I, 112)

- 32 -

Разумеется, в душе Тютчева жил, не мог не жить иной образ Родины. Ведь как ни общи его посвященные природе стихотворения, многие из них навеяны прелестью родных полей, очарованием прохладной русской осени, блеском красок «чародейной» русской зимы. Но нами были взяты те стихотворения, в которых не только воспроизведены глазом увиденные картины, но дано также очень определенное ощущение современной поэту жизни. Ощущение это было безрадостным. Так большая правда времени вошла в его поэзию, и к тем проклятиям николаевскому царствованию, которые мы найдем в произведениях наиболее передовых и гуманных умов России XIX века, должны быть присоединены и эти стихотворения поэта. В них характерное, типическое; правдивый рассказ о том, что чувствовал незаурядный русский человек, как воспринимал он жизнь в «христианской империи» — «святом ковчеге» — величие и благодетельность которой он тщился доказать в своих политических статьях35. Это очень своеобразная и сильная страница тютчевской поэзии.

3

Молодой Тютчев тревожно и жадно прислушивался к шуму ночного ветра: «О чем ты воешь, ветр ночной? // О чем так сетуешь безумно?..»; он умолял «стихию» не трогать своим «буйством» душу, заранее уверенный в бесполезности мольбы: «О, страшных песен сих не пой // Про древний хаос, про родимый <...> // О, бурь заснувших не буди — // Под ними хаос шевелится!» (I, 57). В этом родстве для Тютчева был свой глубокий и таинственный смысл. Хаос, бурная, слепая, разрушительная и созидающая сила в творящей природе, и та же темная, роковая сила в человеческой душе. Потом эта параллель потеряет всю свою напряженную страстность, странно истает, и на смену придет усталое и равнодушное признание:

Дума за думой, волна за волной —

Два проявленья стихии одной:

В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,

Здесь — в заключении, там — на просторе, —

Тот же все вечный прибой и отбой,

Тот же все призрак тревожно-пустой.(I, 137)

Как уже отмечалось, Тютчев удивительно остро чувствовал и красоту бытия, и ужас действительности с ее противоречиями. Может быть, основной, все другое определяющий контраст его поэзии и заключается в этом: в ощущении многоцветной, сияющей, торжествующей прелести земли, радости познания, глубины чувства и мысли, с одной стороны, и в утверждении призрачности, хрупкости жизни, болезненно-сложных, «роковых» сторон человеческого существования — с другой. Это два полюса, между которыми как бы заключена его поэзия. Причем в своем упоении жизнью Тютчев самозабвенен:

Как весел грохот летних бурь,

Когда, взметая прах летучий,

Гроза, нахлынувшая тучей,

Смутит небесную лазурьИ опрометчиво-безумно

Вдруг на дубраву набежит,

И вся дубрава задрожит

Широколиственно и шумно!(I, 140)

Поэт откликается на все голоса жизни, и в этом есть что-то от пушкинского восприятия бытия. «Огни и грозы» горят в поэзии Тютчева неугасимо, не ослабленные, не уничтоженные мукой и болью. Но не менее сильным (особенно у позднего Тютчева) становится сознание жизненного трагизма: однажды Тютчев назвал мир «одичалым» («...все гуще сходят тени // На одичалый мир земной» — II, 234). Картины жизни в его творчестве — это прежде всего то, что он видел, почувствовал, пережил сам. Разумеется, вопрос о связи поэта с его

- 33 -

временем решается по-разному. Судьба, характер, взгляды — все отразится, отстоится в рассказе «о времени и о себе».

В послании к поэту Н. Ф. Щербине Тютчев писал:

Вполне понятно мне значенье

Твоей болезненной мечты,

Твоя борьба, твое стремленье,

Твое тревожное служенье

Пред идеалом красоты...(I, 168)

Это очень характерное, очень «тютчевское» стихотворение. Поэтический мир Щербины, этого даровитого стихотворца, пытающегося чувствовать, думать подобно гармоническому человеку Эллады, осознается Тютчевым как попытка уйти от слишком тяжких впечатлений бытия, от «скифской вьюги снеговой», укрыться в стране, где царствует «свобода золотая», в стране мечты. Для Тютчева в этом есть нечто очень понятное, объяснимое, но болезненное (недаром: «... понятно мне значенье // Твоей болезненной мечты»), тревожное, какой-то надрыв и в сущности — безнадежность. А ведь сам Щербина как раз пытался жить в мире гармонии и душевного здоровья. Может быть, в восприятие антологической поэзии Щербины Тютчев внес нечто от самого себя: жить в мире иллюзий — пусть красивых, заманчивых и тешивших воображение — он не мог36.

Время по-разному диктует свои условия художнику, облагораживает его или казнит. Мы знаем воинствующую демократическую позицию Некрасова, видевшего истинное назначение поэзии в служении тем благородным задачам, которые выдвигало время. Больше того, именно в таком служении времени он усматривал подлинное бессмертие поэзии.

Было и демонстративное «бегство от времени», желание отбросить прочь все, что «не вечно», что связывает поэта с его эпохой, ее бедами, болезнями, стремлениями. Но в этом случае урезанная, обделенная поэзия мстила сама за себя.

Очень даровитый Ап. Майков, один из наиболее приверженных сторонников поэзии «вне времени», однажды признался:

Пишу, и бойкий стих и блещет, и поет.

Но он восторгу чужд и чужд душевной муки37.Поэзия Тютчева, ставившая, казалось бы общечеловеческие вопросы, «вся в настоящем разлита»; она отозвалась на самые сложные и сокровенные явления времени, отозвалась не прямыми декларациями (они у него немногочисленны и чаще всего лишены подлинной художественности), а тем внутренним духом, которым она пронизана, — трагизмом одинокого существования, раздвоенностью человеческой души, неверием, порой отчаянием, а вместе с тем непокорством и гордыней, беззаветностью любви и бесстрашием мысли.

Мир, видимый глазами поэта, предстает в различных аспектах, но, как уже не раз отмечали пишущие о Тютчеве, этот мир чаще всего напоен дыханием грозы, полон тревожных сверканий молний. Если пристально вглядеться в него, то бросится в глаза одна характерная особенность: человек в этом мире порой кажется странником, жизнь его потеряла устойчивость, определенность, он несется по миру, гонимый неутоленной тоской, жаждой рассеяния и забвенья. «Дивный мир» воспринимается часто как мир хоатичный, беспорядочный, в нем мечется одинокий человек со своими порывами, разрушительными и злыми страстями. Пытаясь проникнуть в тайны мироздания, человек и там не находит гармонии, видит один торжествующий Хаос: «И бездна нам обнажена // С своими страхами и мглами» (I, 98), «И человек, как сирота бездомный, // Стоит теперь, и немощен и гол, // Лицом к лицу пред пропастию темной» (I, 118). Мир «бездушный и бесстрастный» встречает и провожает человека. Жизнь, прожитая отдельным человеком и человечеством, кажется «подвигом бесполезным». Происходит по-своему парадоксальное явление. Слово «Хаос»

- 34 -

(как символ, знак) постепенно исчезает из лирики последних десятилетий, но понятие «Хаос» остается, оно наполняется конкретным социально-историческим содержанием. От Хаоса — первоосновы всего сущего, от Хаоса в его всеохватном, метафизическом смысле — к хаосу в душе человека, вызванному вполне определенными обстоятельствами, к хаосу в жизни общества.

Человек в поэзии Тютчева жаждет цельности и не находит ее. Мысли об одиночестве, отъединенности, мучительный процесс обособления личности, характерный для буржуазной эпохи, найдем мы и в тютчевской поэзии. Раздумья о человеческом одиночестве всегда у Тютчева соседствуют с утверждением непрочности, мимолетности жизни. Он говорит и об отъединенности человека от мира природы, о стремлении его слиться с ней и невозможности этого слияния (в «невозмутимый» строй «великого целого» он вносит смуту, тревогу, ропот, разлад), и о своеобразном (в поэзии позднего Тютчева) «разобществлении» человека. Рвутся привычные общественные, семейные связи, нет своего угла, своего дома, нет пристанища одинокой душе. Интересно, что самое понятие «общество» (у Тютчева: свет, толпа, суд людской), вошедшее в его лирику именно в 1850—1870-е годы, осознается не как нечто высокое и даже не как определенная нравственная сила, требующая служения себе во имя долга, а как сила безобразная и безнравственная.

Тема странничества, скитальчества («Из края в край, из града в град...») возникает еще у раннего Тютчева, но осмысление ее в разные годы различно. Интересно сравнить два стихотворения: «Странник» (1830) и «Пошли, господь, свою отраду» (1850). В первом тема странника, «угодного богам», раскрывается в плане типично романтическом. В единении с природой, в уходе от привычного мира («домашних очагов изгнанник, // Он гостем стал благих богов») — высшая радость, радость познания, прозрения, душевной гармонии. Совершается своеобразный акт очищения, просветления души, прикоснувшейся к сладким тайнам земли:

Сей дивный мир, их рук созданье,

С разнообразием своим,

Лежит развитый перед ним

В утеху, пользу, назиданье...Чрез веси, грады и поля,

Светлея, стелется дорога, —

Ему отверста вся земля,

Он видит все и славит Бога!..(I, 35)

В вариации на гейневское «Es treibt dich fort // von Ort zu Ort...» — странничество невольное, роковое, проявление слепого жестокого фатума:

Из края в край, из града в град

Могучий вихрь людей метет,

И рад ли ты, или не рад,

Не спросит он... Вперед, вперед!(I, 55)

Стихотворение «Пошли, Господь, свою отраду...», возвращая к мотивам «дороги», «жизненного пути», не соотносит человека с «дивным миром», а резко разделяет их. Самые понятия «мир», «красота» имеют в этих поэтических созданиях Тютчева разный смысл. В «Страннике» мир первозданно прекрасен, и бедный странник (эпитет «бедный» имеет здесь очень своеобразный смысловой ракурс: освобожденный от всего мелочно-бытового, житейского) — желанный гость этого мира. Все укрупнено, предельно обобщено поэтом («Чрез веси, грады и поля, // Светлея, стелется дорога»). В стихотворении «Пошли, Господь, свою отраду...» мир сужен, возникают, хотя и трактованные символически-многозначно, но реально представляемые «жаркая мостовая», «ограда», через которую лишь вскользь может заглянуть человек в этот запретный для него сад. Отторгнутость человека от прекрасного мира — не акт свободной воли, а следствие жизненной трагедии. И «красота» здесь скорее «роскошь», не бытие матери-природы, а быт, но изображенный в его внешних общих приметах (сад, «облак дымный» фонтана, «лазурный грот» в этом саду). И, несомненно, в самой глубине

- 35 -

поэтического микромира стихотворения содержится контраст роскоши и обездоленности, словом, все та же трагическая жизненная антиномия. Однако трактовать стихотворение в целом лишь как «социальную картину» нельзя. Это невольно разрушит многозначность поэтической мысли (включающей в себя и этот момент, но лишь как один из моментов). А между тем именно такое прочтение толкнуло в свое время талантливого поэта-сатирика Николая Ломана на создание едкой пародии. Ломан расценил стихотворение как ненавистную ему высокомерно-аристократическую филантропию, снисходительное сожаление о «меньшом брате»38. Образ человека, бредущего мучительной «жизненной тропой», у Тютчева, несомненно, символичен. Все стихотворение проникнуто истинным состраданием к людям, ограбленным жизнью, познавшим ужас «бездомности». Эту «бездомность», отъединенность от мира устойчиво-привычного поэт порой ощущал в самом себе со всей беспощадной определенностью.

Одиночество, невозможность «счастья вдвоем» связаны в поздних стихотворениях поэта не с извечными — «надмирными» — законами, а с безобразием людского суда, пошлостью и лицемерием, господствующими в обществе, и, наконец, со смертью. Тютчев повествует о «сиротстве» человеческой души, о беззащитности сердца перед этим жестоким сиротством. Тема разлуки, временной разобщенности, переходит в рассказ о мучительном и вечном разъединении. Боль разлуки — преодолимая, не истинная: «для сердца есть другая мука, невыносимей и больней» — мука вечной разлуки живого с живым (именно живого с живым!), невозможность «сдернуть покрывало», разъединяющее их.

Пора разлуки миновала,

И от нее в руках у нас

Одно осталось покрывало,

Полупрозрачное для глаз.И знаем мы: под этой дымкой

Все то, по чем душа болит,

Какой-то странной невидимкой

От нас таится — и молчит.<............>

Пора разлуки миновала,

И мы не смеем, в добрый час,

Задеть и сдернуть покрывало,

Столь ненавистное для нас!(I, 221)

Стихотворение Тютчева «Как нас ни угнетай разлука...» (1869) заставляет вспомнить «Silentium!». «Молчи, скрывайся и таи» — «От нас таится — и молчит» — эта перекличка слов-образов не случайна. Она возвращает читателя к столь, казалось бы, безукоризненной логике прославленных строк для того, чтобы усомниться в их спасительной непреложности. Разобщенность осознается поэтом как проклятие и мука многих. Отсюда не привычное обращение к лирическому субъекту, а сознательная «множественность» людских «Я», заключающих в себе и «мир двоих», и мир людской вообще.

Насколько эти тютчевские настроения были вызваны «болью времени», говорит и тот небезынтересный факт, что примерно в эти же годы мучительно думал о том же Лев Толстой. В августе 1871 г. он случайно встретился с Тютчевым. Сохранилось письмо писателя к Н. Н. Страхову, в котором рассказано об этой встрече. В письме есть любопытные признания. Толстой прямо говорит о поразительной близости своих мыслей и чувств тютчевским. По утверждению писателя, Тютчев — один из очень немногих людей, «с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил». В словах толстовского письма словно оживает голос поэта, ибо оно ведет нас в глубь трагических размышлений Тютчева: «Кто мы такие и зачем и что мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем, и сказать друг другу мы не можем... Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников»39. Сколько раз подобные вопросы, подобные образы возникали в произведениях Тютчева (вплоть до этого тютчевского, странного у Толстого, понятия «путешественники», прикрепленного к людскому племени). Толстой со своим страстным желанием (даже в эти годы) найти, обнаружить

- 36 -

корни, прикрепиться к земле (в прямом, а не философском смысле) начинает думать о вечном странничестве человека, «путешественника», чья жизнь — «пустынная дорога», только иногда освещаемая высокой радостью поэзии или теплом минутной близости и единения с себе подобными. Но если Толстой старается убедить себя в сладости самоуглубления (именно поэтому так дорого ему было тютчевское «Silentium!»), ищет уединения, то Тютчев не стремится уйти от людей, для него одинокое существование — мука, и никогда — спасение, выход. Более того, со всей определенностью Тютчев скажет о бессилии отъединенного, одинокого человека. Очень характерны для него строки:

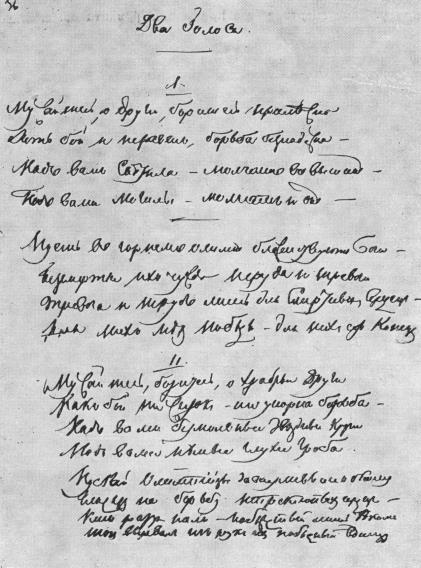

ПОМЕТА Л. Н. ТОЛСТОГО НА ПОЛЯХ

СТИХОТВОРЕНИЯ «SILENTIUM!»:

«Г<ЛУБИНА>»В книге: «Сочинения Ф. И. Тютчева». СПб., 1886

Музей Л. Н. Толстого, Москва

«Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения» (Л. Н. Толстой)

На самого себя покинут он (т. е. человек. — И. П.) —

Упразднен ум, и мысль осиротела —

В душе своей, как в бездне, погружен,

И нет извне опоры, ни предела....(«Святая ночь на небосклон взошла...» — I, 118)

«Упразднен ум, и мысль осиротела», — говорит поэт о человеке, покинутом на самого себя. Своеобразно в этом стихотворении употребление излюбленного тютчевского слова «бездна»: ушедший в себя человек уходит в бездну, откуда нет возврата.

Тютчев очень ценил в жизни и в человеке целостность, душевную гармонию. В большом стихотворении, посвященном памяти В. А. Жуковского, он как раз отмечает в его жизни и личности это стройное, гармоническое начало, восхищается им:

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —

Он все в себе мирил и совмещал.

<..............>

Он стройно жил, он стройно пел...(I, 150—151)

Однако поэт сознает для себя полную невозможность подобной душевной гармонии.

Распад в пореформенной России привычных форм жизни, появление взаимоисключающих тенденций в обществе, страх перед уничтожением и вечным исчезновением, разгул хищничества в сфере экономической и политической, отказ от прежних нравственных норм и торжество откровенного бесстыдства привели к расщеплению самой личности, к утере цельности, к раздвоенности. Процесс этот ужасал Тютчева; наблюдая разительные проявления его в жизни, в людях, в самом себе, он начинает писать о трагедии «двойного бытия».

В поэзии Тютчева (вспомним, что о ней писал И. С. Аксаков: «Его поэзия<...> субъективна, ее повод — всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она неспособна отрешиться от личности поэта»40) на очень личном, даже интимном

- 37 -

материале исследуется то, что становилось бедой многих высокоталантливых и даровитых русских людей. О своеобразном раздвоении художника писал еще Пушкин в своем известном стихотворении «Поэт» («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»). Но у Пушкина — это соединение, казалось бы, несоединимого в душе художника: творческого горения, художнических порывов, чистого и высокого рыцарства, поэтических «озарений» и мелкой житейской прозы, которая его окружает и которой он, увы, вынужден платить дань. Болезненное сомнение, душевное смятение, тревога, ранящие душу ядом скепсиса, иронии, безверия, — вот что пришло на смену поэтически целостному и, несмотря на сложность, глубину и тягостность раздумий, ясному миру пушкинского поэта. Явление двойничества было качественно иным, симптомы его одним из первых увидел Достоевский. Начиная с «Двойника» и завершая «Братьями Карамазовыми», он будет искать причины страшного раздвоения души и исследовать формы такого раздвоения41. Над этой мучительной напастью задумывались даже те из современников Достоевского и Тютчева, которые, казалось бы, более других были застрахованы от подобной беды.

В 1862 г. в журнале «Время» (№ 4) появилось любопытное стихотворение Я. П. Полонского «Двойник». Полонский пытается объяснить раздвоение вне социально-исторических причин, как определенное — хотя и тяжкое, и болезненное — состояние человеческой души, души художника:

— Что ты пророчишь мне, или зачем пугаешь?

Ты призрак иль обман фантазии больной?

— Ах! — отвечал двойник: — ты видеть мне мешаешь

И не даешь внимать гармонии ночной;

Ты хочешь отравить меня своим сомненьем,

Меня — живой родник поэзии твоей!..

И, не сводя с меня испуганных очей,

Двойник мой на меня глядел с таким смятеньем,

Как будто я к нему среди ночных теней —

Я, а не он ко мне — явился привиденьем42.«Зачем пугаешь?» — со страхом спрашивал Полонский. Чрезвычайно интересно в стихотворении Полонского ставится вопрос о «двух стихиях» человека искусства. Причем способность «внимать гармонии ночной», видеть мир целостным и прекрасным оказалась не основной, не определяющей особенностью художника: сомнение становится его уделом (отсюда странное смещение: двойник смотрит «с таким смятеньем, // Как будто я к нему среди ночных теней — // Я, а не он ко мне — явился привиденьем. — Курсив мой. — И. П.).

И даже Ап. Майков, который не раз повторял «я одиночества не знаю на земле», а поэтическую мысль воспринимал как некое торжественно-спокойное божество, несущее с собой прозрение и тишину, однажды обмолвился тревожными словами все о том же проклятом «двойнике»:

Все страшно в нем видеть свой образ, но только без сердца,

Без страсти и с вечно-холодной логической речью...43Мысль о раздвоенности личности в определенных социально-исторических условиях беспокоила многих. Она носилась в воздухе, жизнь давала этому слишком много подтверждений. Это явление станет особенно болезненно-острым в конце века. Перед ним будет беззащитен и Александр Блок. Бесчисленные вариации «Двойника» в его поэзии окрашены и отвращением, и ненавистью, и тоской, и покорным страданием44. Но в середине XIX в., пожалуй, только у двух художников — Тютчева и Достоевского — мысль о расщеплении человеческой личности и о глубочайшем страдании, вызванном этим расщеплением души, — занимает такое важное место, хотя и очень по-своему у каждого. Объясняется это, вероятно, помимо некоторой близости восприятия ряда явлений жизни, причинами субъективно-психологическими. О Тютчеве близкие его говорили как об одинокой «планете», как о человеке вне всяких привычных законов и

- 38 -

правил. «Он весь — воплощенный парадокс», — писала об отце А. Ф. Тютчева. Прекрасно знавший Тютчева, ценивший и любивший его И. С. Аксаков останавливается на странной особенности поэта, который поражал его то одним, то другим своими «ликами». Для Аксакова, натуры в достаточной степени цельной, фанатически преданной «идее», это казалось особенно тягостным: «Ум сильный и твердый — при слабодушии, при бессилии воли... Ум зоркий и трезвый — при чувствительности нервов самой тонкой... Ум деятельный, не знавший ни отдыха, ни истомы, — при совершенной неспособности к действию... дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялось живительным началом веры... В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе»45. В жизни и творчестве Тютчева очень многое объясняют написанные им строки:

О вещая душа моя!

О, сердце, полное тревоги,

О, как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!..Так, ты — жилица двух миров,

Твой день — болезненный и страстный,

Твой сон — пророчески-неясный,

Как откровение духов...(I, 163)

«Вещая душа», «сердце, полное тревоги», «двойное бытие», на пороге которого «бьется» человеческая душа — «жилица двух миров» — это тончайший психологический самоанализ, но смысл этих строк шире и значительнее одного психологического портрета, хотя бы и такого, как тютчевский. Тютчев пишет о «разрыве чувств», о тревожных прозрениях, о болезненно-страстной, искалеченной душе. Причем это «двойное бытие» осознается как состояние неизбежное, неуничтожимое. Одним из первых попытался объяснить это стихотворение осторожный в выводах И. С. Аксаков. Он увидел в нем противоречия между «признаваемым, сочувственным его душе нравственным идеалом и жизнью, между возвышенными запросами и ответом»46. Для Аксакова — это, прежде всего, исповедь и трагедия самого поэта. Но тютчевские образы многомерны.

Можно бесконечно расширять формулу «двойного бытия», включив в нее все антиномии поэтического мира Тютчева, всю «двойную» символику его поэзии (что порой делалось и делается исследователями его творчества). В определенном смысле эта формула, действительно, универсальна, она — знак его поэзии. Но важно и другое: гениальный образ «двойного бытия» был обусловлен всем сложнейшим комплексом причин и обстоятельств — социально-исторических и психологических — середины 1850-х годов. Мучительная тревога, безотрадные пророчества «вещей души» («Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения...»), жизнь в ожидании неведомого («Твой день болезненный и страстный, // Твой сон пророчески-неясный, // Как откровение духов») — это та атмосфера, в которой жил Тютчев и многие из близких ему современников, это атмосфера его стихотворений и писем тех лет47. Последняя строка третьей строфы как будто бы предлагает человеку выход, но в сущности здесь говорится о желаемом, но невозможном. Это подчеркивается оригинальной структурой завершающего стихотворение четверостишия: « Пускай страдальческую грудь // Волнуют страсти роковые, — // Душа готова, как Мария, // К ногам Христа навек прильнуть» (I, 163). Какая странная фраза! Душа, готовая прильнуть, «как Мария, к ногам Христа», не только не надеется найти успокоение и освобождение, но сами «страсти роковые» понимаются как что-то неизбежно сопутствующее страдальческому земному уделу человека. В одном из своих интимнейших стихотворений Тютчев пишет об «обмороке духовном», который для него едва ли когда-нибудь кончится:

Не знаю я, коснется ль благодать

Моей души болезненно-греховной,

Удастся ль ей воскреснуть и восстать,

Пройдет ли обморок духовный?(I, 133)

- 39 -

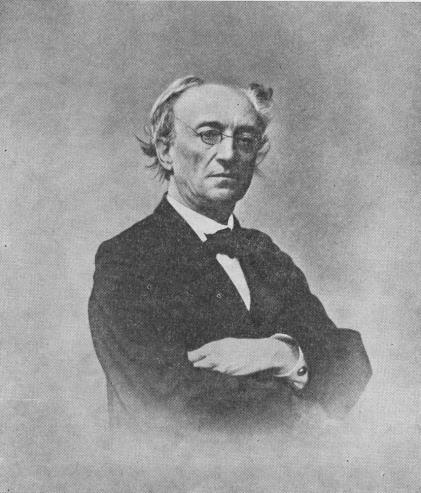

«НЕ ЗНАЮ Я, КОСНЕТСЯ ЛЬ БЛАГОДАТЬ...»

Автограф, <1851>. Перед текстом помета: «Pour vous (à déchiffrer toute seule)» («Для вас (чтобы прочесть наедине)»)

Стихотворение обращено ко второй жене поэта Эрнестине Федоровне. Тютчев вложил его в альбом-гербарий, куда в молодости она вклеивала цветы, сорванные на память о значительных событиях ее жизни. Лишь в 1875 г., через два года после смерти мужа, Эрнестина Федоровна обнаружила его стихи в своем альбоме. Под цветами подписи: «Souvenir de la journée si agréable que Mad<ame> <1 нрзб.> nous fit passer à Ratisbonnes. Le 28 Septembre 1835»; «Souvenir du Dimanche 7 Février 1836»; «Souvenir du 20 Mars 1836!!!» («Память о чудесном дне, который благодаря мад<ам> <1 нрзб.> мы провели в Ратисбонне 28 сентября 1835»; «Память о воскресенье 7 февраля 1836»; «Память о 20 марта 1836!!!»)

Собрание К. В. Пигарева, Москва

Это о тайном, о своем, это — о себе.

Но именно в 1850-е годы Тютчев начинает писать об утере цельности (в том числе и в сфере чувств), о раздвоении, терзающем человека, как о величайшем страдании своего современника. А незадолго до смерти, в стихотворении «Памяти М. К. Политковской» (1872), Тютчев напишет о раздвоении личности как о проклятии целого поколения. Он скажет о том «страшном раздвоеньи, // В котором жить нам суждено» (II, 234). Характерно, что здесь на смену «Я», «Мне» приходят «Мы», «Нам» — это уже определение болезни века.

Утеря целостности, вечные сомнения, посещающие человека, очень часто приводят к неспособности истинно верить. Вера — неверие — между ними бьется человеческий разум, неспособный как примкнуть к истинному берегу веры, так и успокоиться в «холодном отрицании», абсолютном, «страшном» безверии. Состояние это прямо или косвенно отражено во многих стихотворениях Тютчева, причем поэт стремится к объективизации пугающего его явления.

Так он создает «Наш век» (1851). Здесь уже сам поэт стремится рассказать о своем современнике, разобраться в наиболее болезненных явлениях века. Здесь и гордыня, и беззащитность, и отчаянная тоска, и бунт несмирившейся души. Самого себя поэт причисляет к тем, о ком пишет48 (отсюда и поэтическая формула, исключающая самое понятие своих и чужих, тех, других). Здесь вообще человек, современник, соотечественник:

- 40 -

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует...