- 311 -

ДЕТСТВО

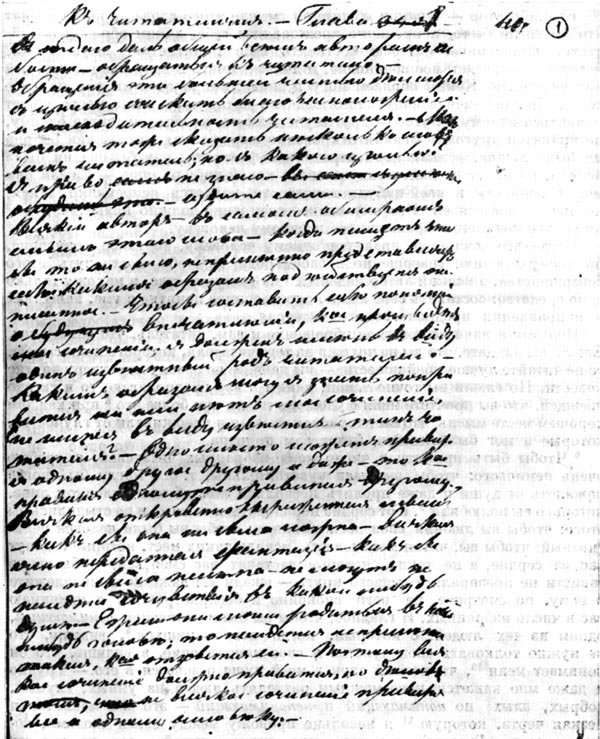

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ГЛАВ XV—XXVIII

ОТСТУПЛЕНИЕ. ДЕТСТВО. ГЛАВА

Какая счастливая пора детство!1 Как не любить и не лелеять воспоминаний о ней?

Воспоминания эти2 служат для меня источником не только наслаждений, но и самых лучших и возвышенных чувств.

Сидишь, бывало, вечером за чайным столом, устал, набегался, сон сильно клонит; но звук голоса maman, которая говорит о чем-нибудь с М<ими> или папа, так сладок, так неописанно приветлив, что весь век просидел бы так — все бы слушал, все бы смотрел на нее. Бывало, смотришь на нее долго, долго и вдруг покажется, что она сделалась маленькая и как будто в отдалении — вся в четверть и лицо3 тоже крошечное; но все-таки ясно я вижу4 милые черты, только как будто я их не прямо вижу, а вижу отражение в уменьшительном стекле5. — Пошевелишься или раскроешь глаза побольше, и опять она сделалась большая — настоящей величины. — Я очень любил этот странный обман зрения и6 когда мне покажется она в уменьшительном виде, я старался как можно дольше наслаждаться этим7; ежели обман этот разрушался, я усиливался найти опять то положение,8 суживал глаза, поворочивал голову, но9 ежели образ разрушен, уж трудно возобновить очарование. Я никак не понимаю, отчего происходило это явление; но очень хорошо его помню и заметил только то, что это случалось со мною тогда, когда глаза смыкались10 от усталости и сна.

Бывало, уютно усядешься с ногами на диван или на кресло, maman говорит: «Ты опять заснешь, Николенька, ты бы лучше пошел спать». — «Нет, я не хочу спать, мамаша», — ответишь ей11.

Неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон сомкнет веки, и через 5 минут забудешься и спишь до тех пор, покуда разбудят, чтобы идти на верх. Бывало, чувствуешь в просонье, что нежная рука трогает тебя, по одному прикосновению узнаешь ее, и ежели она близко от лица, еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко12 прижмешь ее к губам.13 Состояние пробуждения возбуждает к чувствительности. — Все уже разошлись, одна свечка горит в гостиной; maman сказала, что она сама меня разбудит, это она подошла ко мне,

- 312 -

присела на кресло, на котором я сплю, и своей чудесной нежной1 ручкой провела мне по волосам, и над ухом моим тихо звучит знакомый родной голос ее: «Вставай, моя душечка, пора идти на верх». Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее, она2 не боится быть слишком нежной. — Я не шевелюсь, но только прижал руку ее к губам. — «Вставай же, мой ангел», — и она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. — В комнате тихо, полутемно,3 нервы мои возбуждены щекоткой, и я пробуждаюсь4; мамаша сидит подле самого меня, она трогает меня, я слышу5 ее голос и запах — все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и сказать: «Ах, милая мамаша, как я тебя люблю!» — Она улыбается своей обыкновенной грустной улыбкой, берет мою голову, целует и кладет к себе на колени. — «Так ты меня очень любишь?» — Она молчит с минуту, потом говорит: «Смотри, всегда люби меня — никогда не забывай6; ежели меня не будет — 7не забудешь ты8?» И она еще нежно целует меня. «Полно, и не говори этого, голубчик мой, душечка моя», — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы капают из моих глаз — слезы любви и восторга.

После этого как, бывало, придешь на верх и станешь в своем ваточном халатце перед иконой, какое чудесное испытываешь чувство, говоря: «Господи, спаси папеньку и маменьку, братца, сестрицу и Карла Иваныча». Бывало, как увернешься после этого в одеяльце, так легко, спокойно9 мечтаешь: какие все добрые и как я их всех люблю! Потом вспомнишь про Карла Иваныча, про его несчастия, так жалко станет его, так полюбишь, что плачешь-плачешь10 и думаешь: «дай бог ему счастие, дай11 мне средства показать ему свою любовь, я всем пожертвую для него». Потом любимую игрушку — фарфорового зайчика или собачку — уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо и тепло ему там лежать. Еще помолишься о том, чтобы дал бог счастие всем, всем, чтобы все были довольны, и о том, чтобы дал бог завтра хорошую погоду для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты смешаются, и уснешь тихо и спокойно, еще с мокрыми от слез глазами. — Вернется ли когда-нибудь эта свежесть и невинность души, эта естественная беззаботность, эта потребность любви и сила веры, которыми бессознательно обладаешь12 в детстве? — Какое время может быть лучше того, когда две высшие13 добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви14 были главными побуждениями в жизни? Где те смелые молитвы15, то чувство близости к богу? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? — Они не сохли на щеках моих; а прилетал ангел, утирал их и навевал сладкие грезы нетронутому детскому воображению.

Неужели жизнь уже так испортила меня, что навеки отошли от меня восторги и слезы эти?

- 313 -

ГЛАВА 14. СТИХИ. 2-й ДЕНЬ

18.. г. 8-го сентября, почти месяц после того, как мы приехали в Москву, были именины бабушки. В 10 часов утра я1 сидел за большим2 столом в классной и писал. На другой стороне стола сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка. Володя, вытянув шею3, стоял на ципочках сзади4 и с большим наслаждением смотрел ему через плечо. Эта головка было первое произведение его черным карандашом и должно было, с подписью на рукаве турка5 «Voldemar Irteneff. 18...», быть поднесено нынче, в день ангела, бабушке6.

— А сюда вы не положите еще теней, — сказал Володя учителю, указывая на шею турка.

— Нет, — отвечал учитель, укладывая в ящик ponte-crayon, — теперь прекрасно. И вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька, — сказал он, вставая и продолжая смотреть на турка, — откройте, наконец, нам ваш секрет: что вы поднесете бабушке? Право, лучше бы было тоже головку. Прощайте, господа, — сказал он и вышел7 из комнаты.

В эту минуту я тоже думал, что «лучше бы было головку», чем то, над чем я трудился. В тот вечер8, как нам объявили, что будут бабушкины именины и что нужно, чтобы каждый из нас приготовил подарок, я думал о том, что пора бы переменить9 свечку, которая догорала в подсвечнике. Огарок и подарок — это стихи, подумал я; и я для бабушки напишу стихи. — Поэтому я отвечал, что знаю10, что я поднесу бабушке, но не скажу. Однако, принявшись за это дело, я увидал, что очень трудно писать стихи. Чтобы облегчить этот труд, я стал читать все стихи, которые мог11 достать; но так как выбор был у меня под рукой небольшой, я нигде не находил поздравления. Я стал потихоньку рыться в книгах и бумагах Карла Иваныча, зная, что он часто списывал стихи. — В числе этих бумаг я нашел одно произведение, которое принадлежало, должно быть, собственно его перу12. Вот оно:

Госпоже Л. .....

Помните блиско13,

Помните далеко,

Помните моего, еще отнине и до всегда14

Помните еще до моего гроба

Как верен я любить имею.Карл Мауер

18...

12 июни. Петровское.

Прежде, принимая за образец стихи из печатных книг15, я видел ясно, что в16 тех, которые я придумывал, чего-то недоставало, и совершенно отчаивался.

- 314 -

Перечтя же несколько раз это стихотворение и выучив его наизусть (оно мне понравилось, по трогательному чувству, которым1 проникнуто; хотя я и находил в нем некоторые ошибки), я принял его за образец, и дело пошло2 легче, так что в день именин поздравление из 12 стихов было готово, и я, сидя за столом, переписывал его на почтовую бумагу.

Уже два листа бумаги были испорчены, не потому, чтобы я думал переменить что-нибудь, стихи мне казались превосходными3, но с третьей линейки концы стихов загибались кверху больше и больше, так что, посмотрев издалека даже, видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Хотя третий лист был так же крив, как и прежние, я4 решился более не переписывать; но5 меня приводило в затруднение совсем другое обстоятельство.

В6 моем стихотворении7 сначала я поздравлял бабушку с именинами, желал ей много, много лет здравствовать, потом благодарил ее за любовь к нам, описывал наши к ней чувства и заключал так:

Стараться будем утешать.

И любим как родную мать.Кажется, очень бы было хорошо, но8 последний стих мне не нравился. Я считал по пальцам стопы, приговаривал «и лю.... бим как.... родну.... ю мать. Ровно 4, — думал я, — а все-таки лучше бы переменить. Какую бы рифму поставить вместо «мать»? Играть?.. Кровать? Ах, — подумал я, — сойдет, все лучше Карла Иванычевых», и написал последний стих.

Потом я вышел9 в спальню и перечел все вслух.10 Были стихи, совершенно без размера; но я не останавливался на них; последний же11 еще сильнее поразил меня — мне казалось выражение12 «как родную мать» и слишком нежным и глупым; в душе же я чувствовал, что хотя я бабушку13 готов был любить и уважал более всех в нашем семействе, но сказать «как родную мать» значило сказать ложь, лесть и подлость и доказать этим, как мало я люблю свою точно родную мать. — Я ломал себе голову, как переменить последний стих; но не было возможности, надо было переделывать 4 стиха — треть всего сочинения. — Может быть, я это и сделал бы; но в это время14 я услыхал, что взошел портной и принес новые полуфрачки. — «Ну так и быть», — сказал я с досадой, положил стихи под подушку и15 побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно:16 коричневые полуфрачки, с бронзовыми пуговками, были сшиты17 в обтяжку, не так, как в деревне шили18 широко и длинно — на рост. Черные брючки, тоже узенькие, чудо

- 315 -

как хорошо сидели, так что ноги мои были похожи как две капли воды на ноги одного нашего соседа, панталоны которого1 пленили меня еще в деревне.

2 Хотя мне было узко и неловко,3 я был совершенно счастлив и целый час, стоя в этом платье перед зеркалом, причесывал свою напомаженную голову; но, несмотря на все усилия, на макушке4 торчали вихры; и я боялся, чтобы папа, который любил посмеяться, и в этом5 платье не назвал меня «чибисом». — Карл Иваныч одевался в своей комнате, и через классную пронесли и к нему синий фрак с медными пуговицами и остальные части туалета — все белые.6 У двери послышался голос 2-ой горничной бабушки, я вышел посмотреть, что ей нужно. — Она держала в руках туго накрахмаленную манишку и сказала, что она принесла ее для Карла Иваныча и7 насилу успела вымыть. — Я взялся передать эту манишку и спросил, встали ли бабушка.

— Как же-с, уж кофей откушали и священник пришел молебен служить. Каким вы молодчиком, — прибавила она, улыбаясь. Я покраснел до ушей и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она еще не знает, какой я действительно молодчик!

Когда я принес Карлу Иванычу манишку, она уже была не нужна, потому что он надел другую и8 был готов. — В ту самую минуту, как я взошел, он, согнувшись, стоял перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, обеими руками держался за бант своего галстука и пробовал: свободно ли уходит и выходит его подбородок в галстук9. Обдернув со всех сторон наши платья и попросив Николая, чтобы он сделал для него то же, мы пошли к бабушке. У Карла Иваныча в руках была коробочка своего изделия, у Володи рисунок, у меня стихи,10 у каждого на языке было приветствие, с которым он подойдет к бабушке.

Мне смешно вспомнить, как сильно от нас трех пахло помадой. — 11В ту самую минуту, как Карл Иваныч отворял дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна. Бабушка, опершись на спинку стула, стояла в зале, подле нее папа.12 Она даже не оглянулась, по крайней мере я не заметил. Папа же посмотрел на нас и улыбнулся, заметив, как мы с торопливостью прятали приготовленные подарки13 и, стараясь быть незамеченными, стали около двери14. Эффект был потерян.

Бабушке было и казалось лет под 70. Роста она, должно быть, была среднего, но теперь15 от лет казалась маленького, зуб не было, но она говорила хорошо, лицо было в морщинах, но кожа чрезвычайно нежная, глаза большие, строгие16, но зрение слабое, нос большой и немного набок; несмотря на это общее выражение лица внушало уважение, руки были удивительной белизны17 и от старости или от того, что она их беспрестанно мыла, на оконечностях пальцев были морщины, как будто только что она

- 316 -

их вымыла горячей водой. — 1На ней был темносиний шелковый капот, черная мантилия и чепчик с2 узенькими голубыми лентами3, завязанными4 на коже, которая висела под подбородком, из-под мантилий виден был белый5 платок, которым она всегда завязывала от простуды шею.6 Бабушка не отставала очень от мод, а приказывала переделывать модные чепчики, мантильи и т. п. по-своему, по-старушечьи. — Бабушка была не очень богата — у нее было 400 душ в Тверской губернии и дом, в котором она жила в Москве. Как управление имением, так и образ ее жизни ни в чем ни малейше не изменился с того времени, как она овдовела.7 Лицо бабушки всегда было спокойно и величаво, она никогда почти не улыбалась8, но вместе любила смешить и успевала в этом удивительно. Вся гостиная помирала со смеху от ее рассказов, а лицо ее9 удерживало то же важное выражение, только глаза немного суживались. Она плакала только тогда, когда дело шло о maman, которую она любила страстно и больше всего в мире.

Когда стали подходить к кресту, я решительно не знал, что мне делать: после ли или сейчас поздравлять бабушку и подавать стихи, чего мне очень не хотелось, потому что, приготовляясь к этой минуте, я никак не воображал, что мне придется выходить на сцену10, при публике, которая теперь состояла из протопопа и папа; особенно же я боялся насмешливости папа сегодня. Я держал за спиной роковое стихотворение и находился в самом жалком положении — непреодолимой застенчивости. Карл Иваныч в самых отборных выражениях поздравил бабушку, переложил коробочку из левой руки в правую11, с низким поклоном вручил ей и отошел. — Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, обклеенной золотыми каемками, и с самой ласковой улыбкой поблагодарила его. Заметно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, а держать ее ей не хотелось. Папа, заметив это, попросил посмотреть, протопоп тоже с любопытством смотрел то на12 коробочку, то на Карла Иваныча. — Володя подал свою головку и заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. — Бабушка13, поцеловав его14, обратилась ко мне и на лице ее сияла радость15. Я стоял ни жив ни мертв16, красный как рак17, с трудом переводя дыхание, весь в поту, как будто я выпил 10 чашек малины с липовым цветом, и не двигался с места.

— Ну-ка, господин сочинитель, — сказал папа, как мне тогда показалось, с язвительной улыбкой, — 18теперь твой черед19, прочтите-ка нам ваши стихи.

Откуда он узнал мой секрет, я не понимаю. Нечего было делать: дрожащей рукой подал я бумагу бабушке, но не мог произнести приготовленного

- 317 -

словесного поздравления1. — Мысль, что сейчас при всех, вслух прочтут слова «как родную мать» и низость моя обнаружится перед лицом всего света, пронзила мое сердце.

— Ах, да это сти-хи! — сказала бабушка. — Как это мило... merci, mon cher Nicolas... — Но, заметив мое смущение: — пойдем2 в гостиную читать Николенькины стихи.

По крайней мере, я был избавлен от протопопа; но несмотря на это3 и на ласковые слова бабушки4, я чувствовал, как при воспоминании о том, что я сделал, кровь с новой силой, начиная снизу,5 подходила6 в голову, обе щеки, уши и лоб делались еще краснее, и всякий раз, как она произносила слово «стихи», мне казалось, что она говорит это на смех. Как передать мои страдания в то время, как бабушка стала вслух читать7 их и когда, не8 разбирая, останавливалась на середине стиха, когда выговаривала не так, как мне хотелось, и, наконец, когда по слабости зрения9, не дочтя до конца, попросила отца, чтобы он прочел! Мне показалось, что она это сделала, потому что ей скучно и неприятно читать мои стихи, и для того, чтобы папа сам прочел последние слова10 про «родную мать»,11 чтобы он видел, как скоро я забыл maman. Я ждал, что папа этими стихами ударит меня по носу и скажет: «дрянной мальчишка, не забывай мать». Но ничего этого не вышло, напротив, когда все было прочтено, бабушка, покосившись на меня, сказала: «c’est charmant»12*, а папа прибавил: «surtout pour un enfant de dix ans»13*. — Коробочка, рисование и стихи были положены подле волтеровских кресел, в которых всегда сиживала бабушка, на столике, рядом с двумя батистовыми платками и табакеркой с портретом maman, которые всегда на нем лежали. С этой минуты я покаялся никогда не писать стихов. — Они поставили14 меня в самое ужасное положение в продолжение ¼ часа и заставили меня написать ложь, лесть и подлость, за которые15 совесть никогда не перестанет мучить меня.

ПОСЛЕ ГЛАВЫ: СТИХИ — ГЛАВА: [БАБУШКА] О СВЕТЕ

[В следующей главе16 выйдут на сцену князья, княгини. Почитаю нужным сказать вперед, какие будут мои князья17, чем отличаются они от князей большей части романистов и в какой круг я намерен ввести читателя.]

Читатель, делали ли вы то же замечание, какое я? Ежели нет, то вспомните хорошенько повести и романы, так называемые великосветские, которые вы читали. Вот что я заметил в этих романах и повестях. Редко18 герой романа, т. е. то лицо, которое любит автор, бывает из высшего круга, и еще реже, чтобы этот герой был хороший человек; большею же частью

- 318 -

высшее общество выставляется только для того, чтобы показать, какие все дурные, подлые и злые люди живут в1 нем; оно служит2 для того, чтобы3 нагляднее выступили добродетели героев — чиновников, воспитанниц, мещан и4 т. д. Когда выступает на сцену в романе князь, я вперед знаю, что он будет5 богатый, знатный, но гордый, невежественный, злой, будет злодеем романа.

В моей повести, я должен сказать вперед, что не будет ни одного злодея, ни одного такого человека, который будет наслаждаться страданиями других. Что делать! Никогда в жизни я не только не сталкивался с такими людьми, но даже и не верю в их существование, хотя нет почти ни6 одного романа без них.

Не могу сказать, хотя и очень желал бы, что ни один человек не делал мне зла. Иногда я так же, как и другие, испытал дурную сторону сношений с ближними, но все зло, которое я испытывал, происходило от невежества, слабостей, страстей людских, но никогда — от желания делать зло. Удивительно, зачем беспрестанно представляют нам в романах таких людей, которых не бывает и которых7 существование было бы очень грустное. — Я понимаю, что можно увлекаться8 правдою в прекрасном; но какой злой дух увлекает фантазию романистов — людей, которые хотят рисовать нам нравы, — до неестественности в дурном и ужасном?9 Для чего князь или10 граф, княгиня или графиня всегда именно те необходимые лица в романе, которые разрушают счастие и вредят добродетельным героям? Почему знатность, богатство всегда бывают атрибутами злодейства? — Может быть, этот11 контраст нужен для поразительности, но он, по моему мнению, вредит естественности. Мне кажется, что между людьми знатными и богатыми, напротив, меньше бывает злодеев, потому что им меньше искушений и они больше в состоянии, чем низшие классы, получить настоящее образование и верно судить о вещах.

Читатель, я по собственному опыту знаю, что когда12 выступает новое лицо на сцену, то по привычке читать романы невольно составляешь себе13 мнение14 о его положении, прежде чем автор опишет его.

Иван Иваныч15 еще в очень молодых летах сделал одну из тех блестящих военных карьер, которые делались в начале нынешнего века, благодаря своему благородному16 характеру,17 спокойной храбрости, большой протекции и счастию. Он продолжал служить18, и очень скоро честолюбие его было удовлетворено, так что ему нечего было желать в этом отношении. — Он с первой молодости держал себя так, как будто готовился занять то блестящее положение, на которое поставила его впоследствии

- 319 -

судьба; поэтому, хотя и в его блестящей, деятельной, полезной и несколько тщеславной жизни были перевороты, он ни разу не изменил своего характера и образа жизни и приобрел всеобщее уважение, не на одном основании своего положения, но1 на основании своей последовательности.

Он был небольшого ума; но благодаря своему блестящему положению, которое позволяло ему спокойно и даже презрительно смотреть на все тщеславные треволнения жизни2, образ мыслей его был3 возвышенный. Он имел доброе сердце, и так как он часто и во многом мог быть полезен своим знакомым, к нему часто прибегали с просьбами, которые невозможно было ему все исполнять, это научило его быть холодным. Холодность его смягчалась снисходительной и спокойной вежливостью человека очень большого света. Про него всегда говорили: «настоящий придворный». Он был мало образован,4 начитан немного; но все те вещи, которые совестно бы было не знать, он знал, и мог говорить про них хорошо. Разговор его был прост, и простота эта одинаково5 скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала его приятный тон и скромность. — Не думаю, чтобы он любил6 жизнь большого света; но он привык к нему и поэтому, живя постоянно в Москве,7 езжал на балы, где с избранными партнерами иногда садился за вист, и принимал в известные дни у себя почти весь город. — Он был на такой ноге, что, когда не приглашал кого-нибудь к себе в парадные дни, то как будто бы наказывал, и об этом говорили как о происшествии. Много было молоденьких хорошеньких дам и барышень, которых он очень любил и, когда видал запросто, целовал в лоб и щеки. Молодым людям, которых он любил, он говорил ты, и этот оттенок расположения был ценим.

Бабушка была для него одна из тех особ, с которыми он был равен и оставлял покровительственный тон. Уже мало оставалось в живых таких людей; поэтому он8 дорожил связью с нею и оказывал ей большое уважение — она была старше его. Кроме того, еще в детстве они были дружны и9 их отношения не изменились с10 годами.11

ГЛАВА 15-ая. КНЯГИНЯ КОРНАКОВА12

Один из двух лакеев, ездивших за каретой бабушки, взошел и доложил: «Княгиня13 М<арь>я А<лександровн>а Корнакова».

— Проси, — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресла.

Карл Иваныч встал и объяснил бабушке, что друг его, портной Schönheit, женат на русской и ее зовут Анной Ивановной, и что он как с мужем, так и с женой давнишний приятель. Бабушка и мы слушали его с большим удивлением: к чему ведет эта речь!

— Так как нынче св. Анны, — сказал он с обыкновенными жалобными ударениями (я буду подчеркивать слова, которые он особенно растягивал и произносил плохо), — то позвольте мне пойти поздравить m-me

- 320 -

Schönheit и обедать, как другу дома, в их1 семейном кружке. — Бабушка,2 посмотрев несколько времени на него очень пристально, согласилась и сказала3, что дети целый день будут с нею, и поэтому он может совершенно располагать своим днем, хотя ей было бы приятно видеть его в свои именины у себя; но4 старые друзья по всей справедливости должны были иметь преимущество перед новыми.

— Вы можете идти, Карл Иваныч, — прибавил папа довольно сухо5 улыбавшемуся и расшаркивавшемуся Карлу Иванычу, и, когда тот вышел, папа по-французски сказал бабушке: — Я предвижу, что он здесь совсем испортится.

Меня очень поразили во всем этом две вещи: во-первых, как смел Карл Иваныч предпочесть какую-то m-me Schönheit бабушке? — «Должно быть, эта дама6 еще более достойна уважения и еще важнее, чем бабушка», — думал я. И во-вторых: что значило, что Карл Иваныч здесь испортится? и как он может испортиться?» Папа, верно, бы объяснил это, потому что в то самое время, как в дверь гостиной входила княгиня М<арь>я А<лександровн>а, бабушка, как будто не замечая ее, спросила у папа:

— Т. е. как испортится?

— Избалуется, — сказал папа, приподымаясь и кланяясь княгине. Бабушка обратилась тоже к двери. Как только Корнакова заметила, что на нее все смотрят, она пошла гораздо скорее, чем прежде, и тотчас же начала говорить;7 она8 говорила так скоро и9 связно, что трудно было понять ее. Это обстоятельство заставило меня заключить с самой выгодной стороны о ее уме, и я стал вслушиваться и наблюдать. Княгиня10 много говорила одна, с самого того места, где ее заметили; она, не переставая говорить, подошла к креслу бабушки, не умолкая, поцеловала у нее руку и уселась подле11.

- 321 -

Из слов же ее я догадался, что она поздравляла бабушку и извинялась за своего мужа, что он не приехал. Еще я заметил, что бабушка без всякого удовольствия слушала княгиню, а, напротив, все более и более подымала брови, показывая этим, что она удивляется тому, что говорит княгиня. Еще меня удивило, что бабушка своим тихим голосом перебила пискливую1 речь княгини и, хотя она говорила по-французски, бабушка протяжно начала говорить ей по-русски.

— Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность; — (когда бабушка сердилась, то говорила вы и моя милая, и эти два слова она так умела презрительно выговаривать, как будто вы и моя милая значило самое дурное) — а что кнезь Федор не приехал, так это и не стоит того, чтобы извиняться. Я совсем этого не требую, моя милая.

Княгиня хотела что-то сказать; но бабушка опять перебила ее и еще протяжнее продолжала:

— Я очень хорошо знаю, что у него дел пропасть; да и опять что ему за удовольствие к старухе ездить, — и, не давая времени княгине извиниться, — что ваши детки? — спросила она.

— Да слава богу, ma tante, — растут, учатся, шалят; впрочем,2 благодарю бога, я ими очень довольна, особенно старший, Etienne, ему теперь 12 лет, чудо мальчик3, так что жалко отдавать4 будет, хотя они и мои дети; но надо правду сказать. — Des capacités étonnantes, mon cousin5*, — сказала она, обращаясь к папа, потому что бабушка6 не смотрела на нее и7 взяла в это время в руки мои стихи и с большой тщательностью развертывала их, я видел, что она хотела похвастаться ими перед княгиней, которая продолжала: — но и такой шалун, что ладу нет. — Тут она что-то сказала довольно тихо, почти на ухо папа и прибавила вслух: — Хоть он и стоил, чтоб его высечь, но это так смешно, что я его простила.

— А вы бьете своих детей, моя милая? — спросила бабушка, делая особенное ударение на слово бьете.

— Ах, ma tante, я знаю, что вы со мною не согласитесь; но я, сколько ни думала, ни читала, ни советовалась об воспитании, и те, которые меня знают, могут сказать, занимаюсь ли я воспитанием своих детей или нет, — сказала она, оглядываясь на нас, как будто приводя в свидетели, — я всегда останусь того мнения, чтобы сделать что-нибудь из детей, нужен страх; а чего же дети, je vous demande un peu8*, боятся больше, чем розги? — и она опять посмотрела на нас.

Теперь мне ее9 разговор не понравился.

— Вы скажете, может быть, что это унижает чувства. Э, помилуйте, mon cousin, мальчик до 11 лет все еще ребенок. Девочка — другое дело.

- 322 -

— Да, это прекрасно, моя милая, — отвечала бабушка, свертывая мои стихи, как будто не считая такую особу достойною читать их. — Скажите только, какая после этого будет разница между вашими детьми и всеми дворовыми мальчишками? — И считая этот аргумент неотразимым, она прекратила разговор.

— Посмотрите, mon cousin, — продолжала княгиня с снисходительной улыбкой, обращаясь к папа, — какой будет мальчик мой Etienne! Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми.

Мы встали и не знали, что надо сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.

—1 Поцелуйте же ручку у княгини Корнаковой, — сказала бабушка.

—2 Прошу любить как тетушку3, хотя я вам и дальняя родственница; но я считаю не по близости родства, но по4 всегдашним дружеским связям с вашей maman и бабушкой.

— Э, моя милая, — сказала бабушка, — разве в нынешнем веке считается такое родство?

Когда Володя подходил к ручке, папа сказал:

— Этот у меня шалун и5 будет светским молодым человеком.6

Я в свою очередь, целуя маленькую, сухую, морщинистую руку княгини, воображал себе, очень живо, как она в этой руке держит розги и сечет своих детей. И думал, что и про меня тоже что-нибудь скажет папа. Так и вышло.

— А этот философ, — сказал он, — и притом поэт, je vous prie de croire7*.

Я хотел удалиться; но княгиня удержала меня за руку.

— Который? — спросила она.

— А вот этот — с вихром, — сказал папа.

— А, — сказала княгиня и стала расспрашивать про maman. Я посмотрел в зеркало и действительно [вихры торчали].

ГЛАВА 16-я. ЧТО Я УВИДАЛ В ЗЕРКАЛЕ И СЕКЛИ ЛИ НАС В ДЕТСТВЕ?

Я увидал в зеркале белокурого мальчика в коричневом полуфрачке, с беленькими воротничками, перекосившимися набок, с припомаженными висками и с торчащими вихрами на макушке. Мальчик этот был8 красный, и на широком лбу и носу выступали капли пота. Он, видимо, старался иметь вид задумавшегося мальчика, но был9 просто очень сконфуженный мальчик. Вид этого мальчика в зеркале мне был очень неприятен, и я оглянулся на всех, не видал ли кто-нибудь, что я смотрел в зеркало; но большие были заняты каким-то разговором, а Володя10 смотрел на меня, но как только я взглянул на него, стал смотреть в другую сторону. Он, верно, понял, что мне должно быть неприятно знать, что я дурен,

- 323 -

и притом знать, что он хорош и чувствует свое преимущество передо мной. Глядя на его худенькую, стройную фигурку, румяные щеки, черные, тоже, как и у папа, всегда смеющиеся глазки, гладкие, темные волосы и общее выражение веселости и самодовольства, я завидовал. Название, которое мне дал папа — философа, я переводил1: дурносопый. И ежели философ, значит мудрец, и я бы был мудрец, я бы ни минуты не поколебался отдать всю свою мудрость за хорошенькое личико.

Я помню, как раз, в деревне, за обедом, говорили про мою наружность, и при мне maman, которая всеми средствами старалась найти что-нибудь хорошего в моем лице, должна была сознаться, что я очень дурен. И потом, когда я подходил благодарить за обед, она потрепала меня по щеке2 и сказала: «Ты этой знай, Николенька, что ты дурен, и за твое лицо тебя никто не будет любить; а ты должен стараться быть умным и3 добрым; тогда тебя будут любить за твой ум и доброту». Мне было не больше 6-и лет, когда она мне это сказала; но это так врезалось в моей памяти, что я4 помню ту мысль, которая мне5 в эту минуту пришла, именно, что она от меня скрывает всю правду, но что она уже уверена в том, что я умен и добр. С той минуты я убедился навсегда в 3-х вещах: что я дурен, умен и добр. К последним 2-м мыслям6 я так привык, что никто и ничто не могло бы меня разуверить. (Какое-то, должно быть ложное, чувство мне говорило, что7 во всем есть возмездие — «я не хорош, зато я умен» — думал я.) Но к первой мысли я никак не мог привыкнуть и продолжал очень часто поверять свои сомнения на этот счет не только зеркалам, но всем вещам, которые способны отражать довольно ясно. Так, часто я смотрелся в стакан, в самовар, в графины и т. д.; но все эти вещи отвечали мне неумолимо то же самое, т. е. плохо. — На молитве очень часто я просил бога, чтобы он сделал меня красавцем.8 От этих умозрений насчет преимущества красоты перед другими дарами природы я, вспомнив слова княгини и бабушки о розгах, перешел к рассуждениям о том, секли ли нас или нет?

Секли ли нас или нет? Вот вопрос, который я себе сделал и, вспоминая прошедшее, старался решить.

Помню я, как раз, в самое Вербное воскресенье, у нас в деревне служили всенощную. После всенощной и ужина мы пришли в спальню и по какому-то случаю очень развеселились. Я вспрыгнул на кровать к Володе, перерыл постель — даже доска одна провалилась под нами — мы щекотали, теребили друг друга, визжали, помирали со смеху — одним словом, находились во всем разгаре детской бессознательной шумной веселости. Вдруг в комнату взошел Карл Иваныч. По лицу его заметно было, что он не в духе. В руке он нес9 только что распустившуюся и освященную вербу — с тем, чтобы поставить ее за икону, которая находилась в нашей спальне. «Was ist das?»10*— крикнул он грозно11 и кинул на нас такой взгляд, что мы замерли, и с самым ужасным выражением потрёс

- 324 -

вербою. Должно быть, дурное настроение1 духа, присутствие в его руке двух гибких и ветвистых веток вербы и мое полуобнаженное тело внушило ему ужасную мысль2. Он вытащил меня за руку с Володиной постели, схватил меня за голову и...3 Несколько только что распустившихся шишечек свалилось с освященной вербы. Я не думал ни о боли, ни о стыде — одна мысль поглощала4 все мое внимание: Так, стало быть, меня высекли? — высекли по-настоящему.

Maman находила, что побои5 — наказание унизительное; я часто слыхал, что она отзывалась о сечении с ужасом и отвращением, и Карлу Иванычу строго было приказано не бить нас.

Удивительно, что добрый Карл Иваныч, пунктуально исполняющий все приказания, не мог воздержаться6. Не раз случалось, что он бил нас линейкой, давал щелчок в лоб своим огромным ногтем, раз даже ударил меня своими помочами. Я не обращал внимания на эти случаи; но верба...... Стало быть, напрасно я горжусь, что меня не секли. Однако нет — сечь, должно быть, значит совсем другое — верно, мальчика кладут на скамейку, держат, он кричит, и его секут двое — вот это ужасно. — А верба что? Это так, Карл Иваныч разгорячился; я помню, он сам говорил, что жалко, что мы не были сечены. Стало быть, нас не секли.

Часто со мною случалось и впоследствии, что я, составляя себе вперед понятие о каком-нибудь впечатлении и потом испытывая его, никак не мог согласовать одно с другим7 и не верил, что я действительно испытал то, о чем составил себе такое неверное понятие. Я решил, что нас не секли.

ГЛАВА 17-ая. КНЯЗЬ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Княгиня Марья Александровна уехала8 и обещала после обеда прислать своего Этиена и других детей познакомиться с нами9. Я очень10 был рад, потому что интересовался знать, какой вид может иметь мальчик, которого секут. После Марьи Александровны приезжало еще много гостей поздравлять бабушку — большей частью родные и11 называли ее ma tante. Иных она принимала хорошо, других дурно и говорила им моя милая, точно как будто она говорила с своей горничной. Я перезабыл большую часть этих гостей, но помню тех, которым читали мои стихи.

12 В числе последних был один человек довольно высокого роста, средних лет и в военном мундире. Он был тонок — особенно ноги, — но не

- 325 -

строен; все тело его при всяком движении перегибалось; руки были очень длинны. Ежели бы он не имел большого апломба в приемах, наружность его напоминала бы обезьянью. Он был плешив; лоб был большой, нос загибался к губам, нижняя челюсть выдавалась вперед так, что это даже было неестественно. Голову он держал закинув назад, ногами несколько шаркал, улыбкой ласкал. Привыкнув к мысли, что ум есть всегдашнее возмездие красоты, вид дурного лица всегда заставлял меня составлять самое выгодное понятие о уме. Кукурузов был дурен до невозможности, и, ежели бы не уверенность, с которой он носил свою уродливость, он внушал бы отвращение. Нельзя было не подумать, увидав его: верно, этот человек имеет много достоинств, ежели с таким некрасивым лицом доволен собою.

Алишкеева тоже была родственница бабушки. Она приехала с дочерью, и так как бабушка приняла ее хорошо, то сидела довольно долго. — Дочь ее была девушка лет 181, тоненькая, стройненькая, свеженькая, прекрасно одетая, но она не нравилась мне. Все в ней было неестественно, и красота, и движения. Ежели бы меня спросили: «хороша ли Sachinette?», я бы сказал, что хороша; но сам бы я никогда не сказал2 другому: «неправда ли, как хороша Sachinette?» Притом же у ней был недостаток, который детям очень бросается в глаза, — неестественность. Она ко всему говорила про Венецию, в которой жила3 с матерью, смеялась тоже ко всему и не от души; и когда нас ей представили, заметив, должно быть, мою неловкость и смущение, непременно хотела его увеличить и меня поцеловать; я убежал в другую комнату от стыда — она за мною. В это самое время входил господин Кукурозов. Sachinette оставила меня в покое и пошла назад в гостиную, слегка переваливаясь с ноги на ногу, представляя, будто бы она очень устала за мной бегать4 (не знаю, зачем она это делала). Кукурозов уселся против бабушки и5 повел какую-то сладкую, сладкую речь. Меня удивило, как он не догадался уступить6 Sachinette кресло,7 на котором сидел подле бабушки8. Sachinette, постояв немного,9 сказала: «Ах, как я устала, maman (должно быть, чтобы Кукурозов заметил ее присутствие, но он только оглянулся на нее и продолжал что-то с нежностью говорить бабушке). Sachinette села на дальнем стуле подле нас. Бабушка представила Кукурозова Алишкеевым, он10 приподнялся, и11 надобно было видеть, как мгновенно

- 326 -

выражение совершенного равнодушия и невнимания, с которыми он до того смотрел на Алишкеевых, сменилось любезнейшей улыбкой, и с каким искренним выражением он в самых отборных французских словах сказал им, что давно желал иметь эту честь. В одно и то же время, хотя Алишкеева и Sachinette стояли в1 противуположных углах2 гостиной, он обращался и к матери и к дочери, с удивительной отчетливостью и ловкостью; потом он отодвинул кресло, чтобы не сидеть спиной к Sachinette, опять сел, поправил шляпу и саблю3 и заговорил о каком-то певце, разговор, в котором приняли участие все, как будто ни в чем не бывало. «Вот это человек!» — подумал я. Он почти один поддерживал разговор, и видно было, что другим совестно было говорить при таком человеке. Фразы его были так круглы, полны, говорил он так отчетливо и употреблял для меня такие непонятные французские слова, что я ему в мыслях отдал преимущество над всеми — над княгиней и еще над одной барыней, которая мне тоже понравилась. Алишкеева была дама, отличавшаяся от всех других, которых я видел, какою-то особенной резкостью и апломбом в разговоре. Она говорила с удивительной уверенностью про вещи, которые не посмела бы затронуть в разговоре другая дама. Впоследствии я нашел, что этот дух принадлежит почти всем дамам петербургского общества. Она намекнула4 что-то об Италии, — он стал говорить про5 Италию еще лучше и к чему-то сказал6 «la patrie des poètes»7*.

— A propos des poètes8*, — сказала бабушка, — вы хороший судья в этом деле, мой любезный Кукурозов; надо вам показать стихи, которые я получила нынче.

И опять бабушка развернула обличительный лист почтовой бумаги.

— Et qui est le bienheureux poète, m-me la comtesse, auquel vous inspirez de si beaux vers?9*, — спросил он с снисходительной улыбкой, пробегая глазами мое стихотворение.

— Это мой внук, Николенька, — сказала бабушка, указывая на меня табакеркой, которую держала в руках. Кукурозов обратился ко мне и полусерьезно, полунасмешливо сказал мне длинную фразу, из которой я запомнил только: «jeune homme, cultivez les muses»10*. Это выражение я запомнил, потому что оно мне очень понравилось, хотя и не понимал, что значит.

В это время взошел в комнату маленькими шажками человек в военном мундире11, с орденом, высокий, статный, без усов, седой и плешивый. На вид ему было лет 70. — Выражение лица было сознание своего достоинства, спокойствие и доброта. — Как только его увидали в гостиной, все встали, даже бабушка12 выдвинулась из самой глубины кресел13. Подойдя к бабушке, он14 поцеловал ее руку и поздравил, называя ma cousine. —

- 327 -

Мы с удивлением переглянулись с Володей, и взгляды наши выражали: что же это за человек, что позволяет себе такие вольности? что смеет самую бабушку называть ma cousine?

Сказав еще несколько слов, он оглянулся на всех, поклонился1, включив всех, даже и нас, в один поклон. (Все стали садиться, Sachinette опять не достало стула.)2 Князь Иван Иваныч вскочил и, приятно-покровительственно улыбаясь, предложил ей свой.

— Veuillez prendre place, m-selle3*, — сказал он, указывая на стул, но Sachinette покраснела не знаю отчего, сама подвинула стул и уселась. — Я с восхищением и удивлением смотрел на этого старика, которого все так уважали, он говорил еще лучше Кукурозова, хотя не красивее, но проще, все можно было понять. Ему тоже показали стихи, он подозвал меня и ущипнул за щеку очень больно; но я не вскрикнул, потому что знал, что это ласка, и сказал:

— Молодец. Почем знать, ma cousine, может будет другой Державин.

Его приветствие, несмотря на боль в щеке, польстило меня больше всех.

Наконец все уехали, и он с бабушкой остался один. Володя убежал в залу; а я с неописанным наслаждением слушал их разговор и заметил, что бабушка как будто помолодела, с таким удовольствием и увлечением она с ним говорила. Из разговора их понял то, что они не видались с Светлого Христова воскресенья, но что очень любят друг друга и вспоминали4 старину. — Должно быть, они меня не заметили и стали говорить про папа и maman вот что:

— Отчего милая Наталья Николаевна не приехала? — сказал князь Иван Иваныч.

— Ах, mon cher, — сказала бабушка тихим голосом, придвинувшись к нему и положив руку на рукав его мундира, — я вам скажу, что меня мучает. Она пишет мне, что Pierre советовал ей ехать, но что она сама не захотела, потому что дела плохи; а, пишет, что5 бог милостив, на будущую зиму с Любочкой совсем переедет сюда — все это отговорка. Что она мальчиков прислала, — прибавила, помолчав, бабушка, — и это прекрасно, старшему 12 лет; так надо ему учиться и привыкать к свету. Какое же воспитание им могли дать в деревне — вы заметили, mon cousin, они здесь как дикие.

— Я не понимаю, ma cousine, — сказал князь Иван Иваныч, — отчего их дела так плохи? И всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств. У него хорошее состояние и ее имение Хабаровка славное.

— Ах, я вам скажу, mon cousin6, как истинному другу, — сказала бабушка грустным тоном, — мне кажется, что это все для того, чтобы ему быть здесь свободнее — ездить по клубам играть и бог знает что делать; а она, бедняжка, ничего не подозревает7, и вы знаете, какая ангельская доброта — моя Наташа, она верит всему, что он ей ни скажет. Он ее уверил, что детей нужно везти в Москву, она и согласилась;

- 328 -

ежели бы он ее уверил, что нужно их сечь, как сечет своих княгиня Марья Александровна, она и тут, кажется, бы поверила. Да, мой друг1, — сказала бабушка, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшиеся слезы и посмотрев на портрет maman, — я часто думаю, что он ее не понимает и не может сделать счастливою.

— Э, ma bonne Annette,2 vous resterez donc toujours la même3* — сказал князь Иван Иваныч4, как видно с истинным участием, — и вечно сами себе воображаете горести и сокрушаетесь об них. Он прекрасный муж и главное5 c’est un parfait honnête homme6*, прекрасный и благородный человек. Поэтому я никак не поверю, чтобы он мог сделать ее несчастливою.

Бабушка утирала слезы. Князь Иван Иваныч молчал, я боялся, чтобы не заметили, что я слышал то, чего мне не нужно было слышать, на ципочках выбрался из комнаты.

Мне не хотелось верить7 (не тому, чтобы действительно папа делал несчастливою maman), но не хотелось верить и тому8, чтобы кто-нибудь9 имел право судить его. Я отбрасывал эту мысль, но она опять лезла мне в голову. Папа встретился мне в зале; я посмотрел на него, но совсем другими глазами, чем обыкновенно. Я уже не видел в нем, как прежде, только отца; а видел человека, который так же, как и другие, может поступить нехорошо — одним словом, я рассуждал о нем. Одна завеса10 спала с детского воображения.

ГЛАВА 18. ПРОГУЛКА

До обеда отец взял нас с собою гулять. Хотя со времени приезда нашего в Москву я уже раз 20 имел случай прогуливаться по бульварам, но все не мог привыкнуть к странному11 московскому народу и его обхождению, в особенности же я никак не мог понять, почему в Москве все перестали обращать на нас внимание — никто не снимал шапок, когда мы проходили, некоторые даже недоброжелательно смотрели на нас, многие толкали и решительно обращались с нами, как будто мы перестали быть детьми П. А. Иртенева и владетелями села Петровского, Хабаровки и др. Я всячески старался объяснить это общее к нам равнодушие (и даже как будто презрение)12. — Сначала я предполагал, что, верно, мы дурно одеты и похожи на дворовых мальчиков; но, напротив, бекеши у нас были щегольские, и я не без основания рассчитывал, что они должны были внушать хотя некоторое уважение; думал я тоже, что это, верно, потому, что нас еще не знают, но прошло уже много дней, а на нас все не обращали никакого внимания; наконец, я пришел к заключению, что, верно, за что-нибудь на нас сердятся, и я очень желал узнать причину такой немилости. Мы вышли на Пречистенский бульвар, отец шел тихо серединой, мы бегали взапуски за оголившимися липками по засохшей

- 329 -

траве. Перед нами шла какая-то барыня, щегольски одетая, с маленькой, лет 7-ми, девочкой, которая в бархатной красной шубке и меховых сапожках катила перед собой серсо, но так тихо и вяло, что я никак не мог понять, для чего это она делает.1 Скорее можно было сказать, что ей велено докатить этот обруч до известного места, чем то, что она им играет. То ли дело Любочка или Юзенька, бывало, летят по зале, так что все тарелки в буфете дрожат.

Догнав барыню с девочкой, отец подозвал нас и представил ей. Мы поклонились и сняли фуражки. Я так был озадачен, как говорил, тем, что нам никто не снимал шапок, но все оказывали равнодушие, что я впал в противуположную крайность — я стал подобострастен и, сняв фуражку, стоял в почтительной позе, не надевая ее. Володя дернул меня за рукав бекеши и сказал: «Что ты, как лакей, без шапки стоишь?» О, как меня оскорбило это замечание! Я никогда не забуду, с какой неловкостью и злобой я надел фуражку и перешел на другую сторону бульвара.

Это была кузина его Валахина. Она шла так же, как и мы, на Тверской бульвар, и мы пошли вместе. — Как я заметил, отец был с нею дружен и просил ее прислать нынче2 вечером старшую дочь к нам, говоря, что, может быть, будут танцы; она обещала3. На Никитском бульваре было довольно народа, т. е. хорошо одетых господ и барынь.4 Я заметил, что Валахина на Никитском бульваре шла тише и стала говорить по-французски; когда же мы перешли площадь и взошли на Тверской, она стала грассировать и называть свою дочь не Машенька, как она называла ее на Пречистенском, не Marie, как она называла ее на Никитском, а Маии. Это меня поразило. Заметив по этим ее поступкам всю важность Тверского бульвара, я старался тоже и походкой, и осанкой быть похожим не на Николеньку, а на Никса, или что-нибудь в этом роде.

Вскоре после нашего приезда познакомились мы с тремя мальчиками наших лет, Ивиными: старший был нехорош собой и мальчик мясистый, вялый, потный; младшие же два были совершенные красавчики. То ездили мы к ним, то они к нам, и в обоих случаях для меня это был совершенный праздник. Я без памяти любил обоих меньших и любил так, что готов был для них всем пожертвовать, любил не дружбою, а был влюблен, как бывают влюблены те, которые любят в первый раз — я мечтал о них и плакал. Вот как я любил его: у него была дурная привычка, за которую часто бранил его гувернер, — моргать беспрестанно глазами. Теперь, вспоминая его, я вижу, что действительно это очень портило его; но тогда я находил это прелестным, мне казалось, что именно в этом главная причина его привлекательности, и я даже старался сам моргать глазами так же, как он. Когда мы соединялись, любимою игрою нашей были солдаты, т. е. разыгрывание всяких сцен из солдатской жизни: маршированье, сражение, отдыхи и даже наказания.5

- 330 -

Что было весьма приятно в наших отношениях — это что мы называли друг друга не уменьшительно: Николенька, Петруша, а Николай, Петр. Бульвар был полон народа, солнушко ярко и весело играло на всем — на чистых сапогах прогуливавшихся господ, на атласных шляпках барынь,1 на эполетах военных; даже одна пуговица оборванного солдата, который прошел с узлом мимо нас, блестела, как золото2. По расчищенному песку, на котором заметны были полукруглые следы метлы, кое-где стеклушко или песчинка блестели, как брильянты. — Иные гуляли тихими шагами и с палками с набалдашниками — руки назад; другие, размахивая руками, стороной, как будто спешили куда-нибудь, но тоже ходили взад и вперед. С первого взгляда3 поражала только пестрота и блеск; но чем дальше подвигался вперед, из общей пестроты выдвигались шляпки, эполеты или длинные сертуки. Все лица этой панорамы чрезвычайно хороши были издали; но чем ближе подвигались, тем меньше нравились. Или большой нос из-под желтой шляпки, или равнодушный взгляд, брошенный на нас сертуком, или глупый несимпатический смех и говор остановившихся эполет и сертуков сейчас разочаровывал, и опять я напряженно смотрел вперед в сливающуюся пеструю толпу, как будто ожидая и ища чего-то.

За 100 шагов из-за разнообразных фигур толпившихся по бульвару узнал я Ивиных с гувернером.

— Посмотри, папа, — сказал я вне себя от радости и желая поделиться ею с кем-нибудь, — вон Ивины.

Папа принял это известие очень хладнокровно, потому что в это самое время, улыбаясь, раскланивался с какою-то барыней; Володя же спросил:

— Где?

— Вон, за этим полковником с дамой — видишь трое с бобровыми воротниками.

— Что ты там видишь, — там пряничник.

— Ах, боже мой, — сказал я с нетерпением, не понимая, как может он не чувствовать, что они идут, — направо от пряничника.

Сомнение скоро стало невозможно, потому что мы были в 20 шагах друг от друга и улыбались уже от взаимной радости, не позволяя себе, однако, прибавить шагу, чтобы скорее сойтись. Это удивительно, какой хорошенький мальчик был Петруша, как шел к нему бобровый воротник коричневой бекеши, как красиво4, немного набок, держалась черная фуражечка на его русых длинных волосах. А вся фигура и5 раскрасневшееся от свежего воздуха, покрытое детским пушком, лицо, как были хороши! Я решительно был нынче влюблен в Петра.

(Как я уже сказал, я любил их обоих, но никогда вместе, а днями: несколько времени одного, потом другого.) Отчего я не говорил ни Петруше,

- 331 -

ни брату, никому, что я так любил его? Не знаю. Должно быть, меня не поняли бы; ежели бы я и попробовал передать свое чувство, приняли бы это за простую, обыкновенную привязанность, но мне этого не хотелось, и, должно быть, предчувствуя, что меня но поймут, я1 глубоко таил это сладкое чувство. Впрочем, надо заметить, что тогда я никак бы не сказал, что меня не понимают; напротив, мне казалось, что я не понимаю чувств Петруши, и всячески старался постигнуть все его мысли. Отчего не мог я выговорить слова любви, когда сильно было во мне это чувство, и отчего я после, когда уже перестал так сильно чувствовать, перестал и стыдиться признаваться2 в любви?

Недолго поговорили мы с Ивиными и пошли дальше; но они обещались быть вечером. Пройдя Тверскую площадь, папа повернул на Тверскую и зашел в кондитерскую, чтобы взять3 к вечеру конфект и угостить нас. — Великолепие места, в которое мы взошли, крайне поразило меня, тем более, что не ожидал увидать ничего, кроме сладких пирожков и карамелек; а против чаяния моего, удивленным взорам моим представился целый мир роскоши. В середине комнаты стоял стул не стул, стол не стол, шифоньерка не шифоньерка, а что-то странное,4 круглое, покрытое совершенно пирожками всех цветов, форматов. Но это зрелище не могло исключительно привлечь моего внимания, потому что окошки из цельных стекол, шкапы с стеклами, конторки с стеклами кругом всей комнаты,5 которые все были уставлены уже не только пирожками — что пирожки? — но конфектами, бутылочками, сюрпризами, корнетами, коробочками таких прекрасных цветов, что и их хотелось отведать.6 Блеск золотых каемок, драпри, разноцветные бумаги со всех сторон притягивали мои взоры. Около одного шкапа сидела хорошенькая барыня, чудесно одетая, в шелковом платье и с воротничками такими же точно, как у maman,7 и читала французский роман. — Все это сильно поразило меня, я не знал, на что смотреть, и можно ли мне ступать по ковру запыленными сапогами, нужно ли благодарить эту барыню, ежели она хозяйка, за то, что она это все так устроила и позволила нам взойти.

Она встала из-за прилавка8, только что мы взошли, положила книгу и спросила папа по-французски, что ему угодно. «Так это просто торговка, — подумал я, — а как одета, какие у нее белые руки и как она хорошо говорит по-французски.» Мне было несколько неприятно видеть, что торговка может одеваться так же, как и maman, и читать французские романы. «Вот что значит Москва», и я от души жалел, что нет здесь Натальи Савишны или охотника Турка, с которыми я мог бы поделиться своим удивлением; но я тут же решил при первом свидании все это подробно передать им. — Папа очень смело потребовал конфект, всякого сорта по фунту, и барышня, удивившая меня своей наружностью, с большой ловкостью и скоростью стала доставать горстями из каждого ящика и класть на медные блестящие весы. Папа, облокотившись на конторку, что-то говорил ей полушепотом, и я заметил, что он чрезвычайно приятно

- 332 -

улыбался и глаза у него были подернуты чем-то масляным. Кондитерша, продолжая заниматься своим делом, отрывисто отвечала круглыми французскими фразами, с прибавлением monsieur и тоже замысловато улыбалась. — Папа взглянул на меня; мой взгляд выражал «я вас наблюдаю», его взор выразил: «совсем тебе не нужно наблюдать, и ты мне надоедаешь этим». Мы оба в взгляде мгновенно поняли друг друга, поэтому долго не смотрели друг другу в глаза, а смигнули и стали смотреть в другую сторону.

— Что вы хотите, дети? — спросил он нас. Очень естественно, что, находясь в убеждении, что здесь всего, что только есть прекрасного, можно спросить, я стал в тупик от такого вопроса, и не знал, чего пожелать, боясь ошибиться и попросить не самого лучшего.

— Велите им дать шеколаду.

— Ernest, — крикнула громким голосом француженка. Выбежал в фартуке довольно запачканный мальчик Ernest и объявил, что шеколад сейчас будет подан в задние комнаты, куда мы тотчас же и отправились. Володя смотрелся с заметным удовольствием в трюмо, я смотрел на газеты в рамках и с любопытством пересматривал столбцы темного для меня содержания — шеколаду все не было. Я пошел тихими шагами к двери и стал смотреть в зеркало средней комнаты, в котором отражались фигуры папа и француженки. Она сидела1 опять на своем месте и держала в руках книгу, но не читала, а говорила; папа, прищурив смеющиеся масляные глазки и сладко улыбаясь, стоял против нее и перегнувшись через конторку2; лицо его было от нее ближе, чем того требовали приличия; мне даже показалось, что он ее тронул рукой, и что я очень хорошо видел, это что он, перегнувшись еще больше, вытянул3 мокрые губы и защурил глазки и, должно быть, хотел ее поцеловать, потому что головой сделал быстрое движение вперед, но отчего-то вдруг остановился и, покраснев, сел на стуло. В эту самую минуту зазвенел колокольчик на двери, и в зеркале4 показалась фигура щегольски одетого господина, с шляпой на голове, и мне слышно было, как он5 с французским ударением6 сказал: «bonjour, monsieur»7* и прошел. Это, должно быть, был хозяин. Куда девалась величавость, спокойствие и сознание своей власти, которые всегда выражало лицо папа, в ту минуту, как он, как школьник, отскочил, покраснел и с беззаботным8 видом стал9 смотреть кругом себя. — Ernest явился с шеколадом; мы с большим наслаждением выпили по чашке этого напитка, я помню даже, что обжег себе рот, выпачкал все губы и утирал их бисквитами. Мы вышли. Папа держал под мышкой конфеты и продолжал говорить с10 француженкой, которая мне очень была противна11. Главное, я никак не мог понять отношений папа с нею, но предчувствовал, что тут что-то нехорошо. Он12 докончивал какой-то разговор и сказал ей: «Да, я уж старик», причем13 погладил

- 333 -

себя по лысине. Опять, мне кажется, он заметил мои требующие1 объяснения, на него устремленные взоры и с некоторой досадой сказал: «Пойдемте». Сказать, что я не понимал, что он волочился за2 этой француженкой, было бы неправда; но ясно выразить эту мысль тогда я ни за что бы не решился, да и не мог.

ГЛАВА 19. ОБЕД

Стол был широко раздвинут — три доски были вложены3. Посередине стола, в хрустальной чаше, красовались крымские виноград и яблоки, с боков, тоже в хрустальных блюдечках, с колпаками, стояли варенья. Люди в белых галстуках и с праздничными лицами оканчивали приготовления. Из гостиной слышны4 были голоса, мужские и женские, то громкие, отрывистые, то плавные, то слышен был смех. — Можно было прямо с отцом взойти в гостиную; но мне показалось страшно, не приготовившись, подвергнуться вдруг взглядам всего там собранного общества; я побежал на верх, но так как мне там нечего было делать, притом же все было убрано, и я одет, я только прошелся по комнатам и пошел опять вниз. Я остановился в зале. Лакеи посмотрели на меня5 с удивлением, не понимая, должно быть, зачем я остановился вдруг около двери и стал прохаживаться, как будто я и не думал идти в гостиную. Я покраснел. Хотя я знал, что чем больше я стараюсь быть незамеченным, тем больше после обращу не себя общее внимание, какая-то непреодолимая преграда была для меня в дверях гостиной — я подходил к дверям, но не мог переступить эту преграду. Чтобы объяснить чем-нибудь мое присутствие в зале и от того чувства, которое заставляет нас шевелиться и что-нибудь делать в припадках застенчивости, я подошел к столу и хотел взять несколько ягодок винограду; но дворецкий, усмотрев этот мой замысел разрушить порядок6 его устройства, остановил меня и, сказав: «нет, уж позвольте», отодвинул от меня вазу и стал опять поправлять. В эту самую минуту выходила из гостиной бабушка, которую вел Кукурузов, и за ними все попарно. Я отступил почти за спину дворецкого и оттуда кланялся всем проходящим, так что меня никто не заметил и не ответил на мои поклоны, чем я был доволен и тоже несколько оскорблен. За обедом я все время сидел и думал о том, как приятно жить в деревне и тяжело жить в городе. Воображение мое рисовало мне картины прошедшего из деревенской жизни, я вспоминал луг, на котором играли по вечерам в бары и горелки, вспоминал свежее сено и пахучие копны в саду, на которых мы прыгали и в которые зарывались, лучи заходящего солнца, свежесть утра, пруд в ясный солнечный день и в месячную ночь, когда с балкона видно было, как он освещал плотину и отражался в воде; вспоминал ту свободу, веселость, которую всегда там чувствовал; maman, разумеется, всегда была на первом плане

- 334 -

этих картин и немало служила к их украшению. Теперь же я чувствовал, что что-то враждебное и дурное закралось в мою душу и что оно-то заставляло меня краснеть и страдать без всякой внешней причины. Ежели бы я тогда знал то, что теперь знаю, я сказал бы себе, что это что-то враждебное есть тщеславие1, один из пороков самых обыкновенных и безвредных, но зато ближе всех соединенных с наказанием.

— Этот2 паштет так хорош, Наталья Николаевна, — сказал, пережевывая, барин с большими усами и с золотым большим перстнем на руке, который сидел подле папа, — что я никогда ничего лучше не едал.

— Очень рада, — сказала бабушка.

—3 Знаете ли, А. М., — продолжал барин, — паштет и цветная капуста для меня — все. Вы можете меня разбудить ночью и дать мне паштету или цветной капусты.

«Я уверен, — подумал я, — что бабушка не воспользуется его позволением и не станет его будить ночью и предлагать эти кушания.»

— Вот и4 князь Иван тоже большой охотник до паштета, — сказала бабушка, — жаль, его нет, нынче точно Василий отличился.

— Можно бы послать князю, — робко и улыбаясь заметила5 покровительствуемая бабушкой рябая родственница, сидевшая на конце стола (она была московская старожилка)6.

—7 Что вы, моя милая, — сказала бабушка, — 8на Мясницкую?.. A propos9*, — сказала она, — кнезь Иван Иваныч отдал мне нынче музыку в театре10 [«Аскольдову могилу», свези вечером детей, Pierre. — Папа сказал, что непременно воспользуется ложей.] А рябая родственница сказала:

— Верхом бы в миске еще тепленький довезли. Вот княгиня И. В. всегда посылает верхом11, да еще к Сухаревой башне. — Все обратили внимание на рябую родственницу.

— Полноте, М. И., — сказал, добродушно улыбаясь, папа.

ГЛАВА 20. СБИРАЮТСЯ ГОСТИ

Шум каждого ехавшего экипажа приводил12 меня в тяжелое и сладостное переходное состояние от неизвестности к надежде. Я подбегал к окошку, прикладывал обе руки к стеклу и глазам и желал рассмотреть, не карета ли Ивиных произвела этот шум, подъехав к крыльцу. Но из темноты выказывались уже известные мне и надоевшие предметы: освещенная лавочка, направо фонарь и проезжающие13 мимо кареты и дрожки. Большая часть гостей после обеда разъехалась; но по той хлопотливости, которая заметна была в буфете, и по освещению в зале

- 335 -

и гостиной (все кинкеты и даже треножник1 был зажжен, чего ни разу не было со дня нашего приезда) можно было заключить, что ожидается немалочисленное общество.

Вот еще прогремела карета и, кажется, остановилась — я бросился к окну; но, во-первых, потому, что, несмотря на содействие приставленных рук, нельзя было скоро привыкнуть к темноте, во-вторых, потому, что, как я ни косился, стекла, которые мне хотелось проткнуть головой, мешали2 видеть крыльцо, я не знал, кто приехал. — Сердце говорило, однако, что сейчас я услышу приятный звонкий голос Петруши и его милое лицо улыбнется мне. Повинуясь этому голосу, я с сияющим лицом бросился в переднюю3, в нетерпеливом ожидании стоял у самой двери4 и слышал шаги и шорох чьей-то руки5 на другой стороне двери. — Взошла Валахина с старшей дочерью. — Покуда она с помощью огромного лакея снимала мне уже известный синий бархатный салоп и раскутывала свою дочь, я от досады, даже забыв сконфузиться при этом случае,6 не нашел нужным кланяться7 ей, покуда она раздевается,8 удалился в залу. — Когда проходила мимо нас Валахина с дочерью и спросила, где бабушка, поправляя рукой буклю волос, которая не хотела держаться на настоящем месте, а падала на лоб Сонечке,9 я не мог, несмотря на то, что был занят одной мыслью — видеть поскорей Петрушу, не полюбоваться этой девочкой. — Она, по моим догадкам, должна была быть со мною одних лет и одного роста; но —

Bon dieu, combien elle est jolie,

Et moi je suis, je suis si laid10*.11 Я привожу эти два стиха из песни Беранже, потому что, при первом взгляде на нее, мне пришло в голову именно это грустное сравнение. На ней было коротенькое голубенькое платьице и такого же цвета пелеринка, и черные открытые башмачки на маленьких ножках, которые чудо как мило и наивно шагали но паркету бабушкиной залы. Головка была в русых кудрях, которые так хорошо шли спереди к ее милому личику, а сзади к беленькой шейке, что12 я никому бы не поверил, даже самому Карлу Иванычу, что волосы эти вьются от того, что были13 завернуты в кусочки «Московских ведомостей», которые прижигали железными горячими шипцами. — Казалось, она так и родилась с этой курчавой головкой. — Из лица ее помню я глаза и рот. Да и нельзя их забыть. Глаза были очень большие и выпуклые, но больше чем до половины покрыты веками, которые оканчивались длинными14 черными ресницами, глаза эти смотрели серьезно и даже несколько грустно, губы были чрезвычайно свежи и склад их совершенно соответствовал выражению глаз.

- 336 -

Отвечая на наш поклон, она слегка улыбнулась, и опять склад губ совершенно соответствовал выражению глаз1. Все лицо улыбалось. И тем очаровательнее, что у нее было одно из тех лиц, от которых не ждешь улыбки. — Она, верно, подумала то же, что и я. «Как смешно, что мы так церемонно раскланиваемся, когда через час, верно, будем приятелями.» (Сложена она была не совсем хорошо; но приятно. Я всегда больше обращал внимания на сложение всего тела, чем на лицо, в особенности на склад спины, плеч и ног. В2 памяти у меня больше остается сложение, чем лицо человека. Я составил себе некоторые типы телосложения, к которым подвожу все другие3. В особенности есть для меня в этом отношении два резко противуположные типа — благородный и неблагородный. Даже, по телосложению заключая о моральных4 качествах человека, я часто имел случай подтверждать на этот счет свое мнение. В лице меня поражает только одна вещь — улыбка, и в улыбке отношение глаз к складу губ; но в телосложении каждая линия5 имеет важность, и так как линии эти больше, чем в лице, и не так сложны, то они сильнее6 мне бросаются в глаза; вместе с тем линии эти так же нежны и малейшее отступление линии от известного первообраза7 дает другой характер всему сложению.)

Бабушка сидела на всегдашнем месте, только с тою разницею, что ее лицо, чепчик, табакерка8, платки и вся комната были ярко освещены. Она приняла Валахину очень хорошо, в особенности же, казалось, была довольна видеть Сонечку, подозвала ее ближе к себе, откинула назад ее волосы и сказала, что она очень выросла и похорошела. Сонечка покруглила глаза, покраснела и сделалась так мила, что я покраснел от удовольствия и стыда за нее.

— Надеюсь, что ты у нас не будешь скучать, а веселиться и танцевать9, вот уж есть одна дама и два кавалера, — сказала она10, дотрогиваясь рукой до Володи и обращаясь к Валахиной.

Я на бульваре не обратил внимания на самую Валахину, но теперь, хотя она была уже средних лет, лицо ее, несколько сморщенное, показалось мне очень11 красивым, должно быть, потому, что я нашел в ней сходство с ее дочерью. Она имела то же выражение грусти и доброты. — Впоследствии я узнал, что Валахина в жизни своей перенесла много горя и слез. В свое время она была известная красавица. Голубые огромные глаза были прелестны; но в то время, как я ее видел, должно быть, от слез глаза ее из темно-голубых сделались какими-то мутными, свинцовыми.12

— Познакомьтесь с вашей кузиной, — сказала она нам, обращаясь исключительно к Володе. Я вспомнил13 глупость, которую я сделал на бульваре, когда снял14 фуражку, и ужасная мысль пробежала в моей голове: «верно, она рассказала об этом дочери, и мне нет надежды ей понравиться».

- 337 -

От этих размышлений был я отвлечен стуком еще подъехавшей кареты. В передней нашел1 я княгиню с сыном и с бесчисленным, невероятным2 для3 выхода из одной утробы и еще менее вероятным из одной кареты количеством дочерей, которых я пересмотрел в одну минуту, потому что все были дурны и ни одна не останавливала внимания. При снимании салопов, капоров, хвостов шум в передней был страшный, и они смеялись, должно быть, тому, что их так много. Это точно было смешно.

Маленький князь был большой мальчик с огромными по летам руками4 в обтянутых рукавах полуфрака (но не такого, как у нас, с микроскопическими фалдами, но с достаточными для назначения) и с весьма впалыми и посинелыми внизу глазами. Он был неуклюж, неловок, имел голос пискливый и грубый; но, как заметно было, не стыдился своих недостатков и был точно такой, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут. Морщины и синее под глазами я приписывал к другой причине. — Мы довольно долго стояли, не говоря ни слова, и смотрели друг на друга, и не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы княгиня, проходя в двери, разом не представила меня всем членам своего семейства. — Мы пожали друг другу руки и, кажется, хотели поцеловаться; но посмотрев еще раз друг на друга, почему-то раздумали. Когда платья всех его сестер прошумели мимо нас, он спросил меня, давно ли я в Москве, на что я ответил, что недавно.

— Ваше сиятельство, — сказал лакей князя, остановив за фалды полуфрака Сережу (так звали молодого князя), — доложите маменьке, что ежели долго здесь будут, так не прикажут ли домой поехать кучерам почтиться.

— Понимаю, понимаю, — сказал Сережа, значительно улыбнувшись. Лакей тоже5 улыбнулся и, подмигнув, сказал:

— Доложите, ваше сиятельство? — и с салопами пошел к ларю.

Меня поразил, признаюсь, титул ваше сиятельство в соединении с панибратским тоном лакея. Князь, взойдя в гостиную6, довольно непринужденно поклонился бабушке и всему обществу (бабушка говорила ему вы и смотрела на него холодно и как будто с отвращением, верно, она, так же как и я, воображала в эту минуту, как он лежит под розгами и кричит: «Ай, ай, ай, не буду, право не буду»).

Бабушка имела особенный дар, прилагая, с известным тоном и в известных случаях, множественное и единственное местоимение второго лица, выказывать7 прямо в глаза свое мнение о людях. Хотя употребляла она «вы» и «ты» совершенно наоборот общепринятому обычаю, но в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. — Я вспомнил, как мило она приняла Валахину, говоря ей «ты», и как презрительно княгиню с детьми, говоря ей «вы». Сережа, однако, или не хотел заметить этого или точно не заметил; а напротив, удивляя меня своей светскостью и развязностью,

- 338 -

с которой, узнав, что будут танцы, подошел и пригласил Сонечку на кадриль. Я замечал, как он поступал в этом случае, и, несмотря на то, что он мне очень не нравился, принуждал1 себя, чтобы сделать то же, перенимать его манеры. Еще подъехала карета и еще, в числе которых была и Алишкеева; но Ивиных не было2; были в числе гостей и большие молодые люди; одним словом, собирался совершенный бал. Князь Иван Иваныч прислал своих музыкантов, дверь распахнулась и пахнуло холодом. Когда3, протискиваясь между лакеями и салопами в передней, они4 разбирали свои инструменты5, снимали шинели и когда послышались неприятные для уха звуки, я понял, что готовится дело, совершенно серьезное и важное, в котором надо вести себя с осмотрительностью.

Однако я не испытывал никакого чувства застенчивости, а напротив, какое-то удовольствие, когда втроем, я, Сережа и Володя, разговаривали в таком месте, из которого видна была Сонечка, о скорой поездке Сережи в Петербург, о которой он говорил как о вещи, которая его нисколько не удивляет, и рассказывая ему разные подробности о нашей деревне и Карле Иваныче, даже когда мне удавалось сказать фразу, которая мне нравилась, я говорил ее громче, чем бы то было нужно, с тою целью, чтобы меня слышала Сонечка.6 Но когда мы вышли в залу и ни мне не видно было маленькой Валахиной, ни ей меня, я заметил, что я не находил больше никакого удовольствия говорить с Сережей; а напротив, мне7 было тяжело слушать его рассказы о своем удальстве и о том, что он курит трубку потихоньку и не намерен быть бабой и слушаться баб. Должно быть, под этим названием разумел свою родительницу.

Приехали, наконец, и Ивины. — Не могу описать того8 приятного впечатления, которое произвел на меня один звук его голоса в передней; я9 в восторге побежал к двери и пожал руку Петра. Только пожал руку; но сколько бы я дал, что<бы> мочь расцеловать его. — На мое несчастие, с другими детьми мы не находили стыда целоваться, когда здоровались; но с Ивиными10 в наших отношениях был какой-то особенный образ обращения. Мы старались как можно больше быть похожими на больших людей, дружных между собою. — Сколько лишений мне стоил этот дух мужества, который, бог его знает каким образом, закрался в наши отношения. — Я впоследствии заметил, что род отношений между людьми образуется столько же вследствие их характеров, сколько и вследствие незаметных обстоятельств, имевших влияние11 на их первое свидание. — Я более всего любил видеть Ивиных у нас, потому что обязанности хозяина позволяли мне оказывать им больше внимательности и любви, не возбудив упрека (весьма обычного, по моим тогдашним детским понятиям) в нежничестве. — 12Я воспользовался этим правом, чтобы несколько раз пожать

- 339 -

Петрушину руку, помочь ему снять бекешу, поправить ему воротнички и сказать, что я ужасно рад, что они приехали; потом, что у нас прескучный мальчик князь Корнаков и куча девочек.

ГЛАВА 21. БАЛ

— О, да у вас, верно, танцы будут, — сказал Петр, выходя из гостиной, в которой, несмотря на свою приятную наружность, отдал общую дань застенчивости. — Надо перчатки надевать, — прибавил он, доставая из кармана новую пару лайковых перчаток.

— Ну, вот вздор, — сказал я, взяв его за локоть и направляя к двери на верх, — еще успеем сыграть в солдатов — пойдем на верх, я тебе покажу, какая у нас перемена.

— Пойдемте, пойдемте;1 есть у вашего немца трубка? — прибавил Etienne, неуклюже резвясь и тоже хватая за руку Петра. — Эта вольность со стороны мальчика, который только что познакомился с моим возлюбленным Ивиным, мне показалась неуместною, и я, отстранив несносного князя, повел Петра на лестницу.2 Я заметил, что он тоже заглядывался на Сонечку, и, может быть, от этого так торопливо вел его на темный верх.

— Où allez vous, Pierre?3* — послышался за нами сдержанный вежливостью голос гувернера. — Vous voyez, qu’on dansera. Haben sie ihre Handschuhen?4*

Гувернер Ивиных был тоже немец; но совсем другого покроя, чем наш добрый старый Карл Иваныч; он довольно чисто, но книжно говорил по-русски и с дурным выговором, но правильно но-французски. Все говорили, что он очень учен, и его звали не по имени, а по фамилии; он был молод, носил черный5 с синими концами шарф6 на шее, зашпиленный большой золотой булавкой (воротничков не было), черный новомодный фрак, не такой, как у Карла Иваныча, с буфами на плечах, и такие панталоны, что мускулы ног ясно обозначались. Мне даже кажется, что он7 больше, чем «ученостью», дорожил своими ляжками и икрами и считал8 действие этих преимуществ своего сложения неотразимым для прекрасного пола. — Часто, когда он стоял на месте, он, слегка сгибая колени и9 с быстротою выпрямляя их, приводил в движение свои икры,10 продолжая это колебательное движение довольно долго, оно возбуждало во мне одинаковое удивление, как и движение пальцев Якова. — Несмотря на все это, я не променял бы добродушного старого Карла Иваныча на 2-х таких молодых немцев с их ляжками и икрами. «Боже мой, — подумал я, — ведь перчатки-то точно нужно — как быть?» Я11 побежал один на верх, перерыл все комоды; но нашел только в одном теплые наши зеленые рукавицы и теплые перчатки, в которых мы ходили гулять: а в другом — одну12, но запачканную лайковую перчатку, которая слишком была для меня велика и сверх того средний палец был отрезан (должно быть,13

- 340 -

в давнишние времена Карлом Иванычем для обрезанного пальца). — Однако я надел ее на руку — середний палец проскочил в дыру, и я долго стоял в задумчивости, разгибая и сгибая этот палец и рассматривая то место, где он был запачкан чернилами.

— Нельзя же так идти вниз, — думал и говорил я. — Как быть? Вот ежели бы была Наталья Савишна, у нее, верно, нашлись бы, а теперь я пропал — да... пропал, мне нельзя будет танцовать... все будут спрашивать, отчего я не танцую. Что мне сказать? И Сонечка Валахина будет с другими танцовать; и я буду смотреть, как дурак. Вот тебе и поэт... стихи написал. Это ужасно, — сказал я, поставив сальную свечку в отворенный ящик комода, просунув безимянку в отверстие срезанного пальца и стараясь расширить это отверстие.

Внизу послышались звуки музыки, я вскочил и бессознательно стал1 бегать по всем комнатам и искать перчаток — в тетрадях, под глобусом, между сапогами; но там ничего не могло быть. — В это время вбежал Володя.

—2 Что ты здесь делаешь, иди скорей и ангажируй даму — сейчас начнется.

— Володя, — сказал я ему, взяв его левой3 рукой за плечо и показывая другую с двумя высунутыми пальцами, голосом, близким к отчаянию, — у нас нету.

— Чего нету? — сказал он с нетерпением.

— Как чего нету? — 4отвечал я, почти расплакавшись, — разве можно с этим?.. — и придвинул к его глазам правую руку.

— А, перчаток? — сказал он, нимало не задумавшись, — и точно нету — надо у бабушки спросить, — и он побежал вниз.

Уже испытав раз, как тяжело входить одному, я побежал вслед за ним. — Бабушка говорила с гостями, мы5 осторожно тихими шагами обошли кругом, и я остановился подле самого волтеровского кресла, ожидая удобной минуты сказать ей о моем затруднении и6 сожалея, что я принужден напомнить ей ее ошибку и тем, как я полагал, очень огорчить ее.

— Бабушка, — сказал я почти шепотом, притрогиваясь до ее мантилий. — Что нам делать? у нас перчаток нет.

— Что, мой друг?

— У нас перчаток нет! — повторил я, положив и другую руку на ручку кресел, чтобы ближе говорить.

— А это что? — сказала бабушка, взяв меня за правую руку, с которой я забыл снять перчатку и в которой самым глупым манером торчали два пальца. — Voyez, ma chère7*, — сказала она, обращаясь к Валахиной, своим обыкновенным протяжным голосом и, несмотря на мое сопротивление, притягивая8 мою руку на видное место, —comme il s’est fait

- 341 -

élégant pour danser avec votre fille. J’espère, chère Sophie, que vous ne refuserez pas à un cavalier si bien gentil la 1-re contredanse1*.

2 Лицо бабушки было серьезно по обыкновению, и она держала меня за руку до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено. Сначала я краснел, бессмысленными взорами смотрел на всех, в особенности на запачканный чернилами середний палец; положение было бы неприятно, ежели бы общий смех, и в особенности Сонечки, у которой от звонкого чудесного смеха навернулись слезы на глаза и3 букли так4 прыгали вокруг ее раскрасневшегося личика, что нельзя было равнодушно смотреть, заразил и меня. Я от души расхохотался5, тем более что был уверен, что все приняли мою выходку за забавную шалость, а не за неловкость6. Мне ничуть не совестно было за свои пальцы перед Сонечкой; напротив, общий наш смех от одной причины7 познакомил нас между собою, и я, как только бабушка меня выпустила, решился пригласить ее на кадриль. Она сказала, что танцует первую, я что-то пробормотал непонятное, чего бы и сам никак не мог объяснить; но она поняла меня и сказала, что мы танцуем 2-ую.

— Ежели вам дамы прощают, что вы без галстуков, так простят тоже, что и без перчаток, — сказал папа.

Не могу не заметить здесь отличительной черты того чувства, которое возбуждала во мне Сонечка и Петр. Что Сонечка видела, в каком я сначала был смешном положении и как растерялся, — это меня не беспокоило, и я был уверен, что это обстоятельство не помешает мне ей понравиться; но меня мучала мысль, не видел ли этого Петр. В его мнении8 всякая слабость, всякая наклонность, не согласная с мужеством, которым в особенности я желал блестеть в его глазах, должна была потерять меня. Впрочем, в эту минуту я почти ни на кого не смотрел, кроме на Сонечку9, и так как эпизод перчаток имел для меня весьма благое влияние, поставив меня на свободную ногу в кругу, который для меня казался самым страшным, я не чувствовал застенчивости. Самое тяжелое для людей застенчивых — это10 неизвестность мнения, которое составляют обо мне новые лица. Теперь меня все видели и даже обратили особенное внимание, я больше ничего не боялся.

Как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня с неуклюжим Этиеном (который хотя и был в перчатках, все-таки был гадок) танцовали первую кадриль! Как она мило улыбалась, когда в chaine подавала мне руку! (Как будто мы век были знакомы, может быть, она улыбалась, вспоминая мою смешную фигуру с перчаткой; но ежели бы она надо мной смеялась, я бы не обиделся.) Как мило, в такт, прыгали на чудесной ее головке русые кудри! Как мило делала она jeté-assemblé своими крошечными ножками в козловых башмачках с ленточками! Все

- 342 -

это под музыку старой кадрили из водевильных мотивов — Папа милый трубочист и т. д. — музыку, которую я век не забуду1.

Как я был счастлив, что танцовал против нее и сверх того мог ее заставлять улыбаться, когда хотел. — В 5-й фигуре, когда я делал соло, она смотрела с серьезными <глазами>, но и в сторону — должно быть, жалея меня, чтобы я не растерялся. — Я выступил было тоже с серьезным лицом, но на половине дороги вспомнил о перчатке и показал ее ей. С какой милой улыбкой посмотрела она на меня и как весело запрыгали на ципочках козловые башмачки, и когда мы все делали круг и взялись за руки, как мило она, не вынимая своей руки из моей, нагнула головку и почесала носик о перчатку. — Все это я помню и никогда, никогда не забуду.

Когда перед началом 2-й кадрили мы уселись на приготовленные мною стулья, я чуть-чуть было не испортил все дело, захотев блеснуть французским языком.

— Vous êtes2 une habitante de Moscou, m-lle?3*— сказал я, помолчав немного и неловко усевшись рядом с ней на стуло.