- 803 -

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА

«АННА КАРЕНИНА»1

«Я горжусь... архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался»1, — так оценил Толстой свой труд по окончании «Анны Карениной». Во время работы над романом вдохновение сменялось упадком, когда «Анна Каренина» становилась автору «противна», он называл ее «пошлой» и говорил, что она ему надоела «как горькая редька». Так бывало в те дни, когда «болезнь внутренняя — слабость порыва» охватывала Толстого. «Болезнь» проходила, и Толстой смело шел широкой дорогой созидания, воздвигая здание непревзойденного совершенства.

Установилось в литературе о Толстом убеждение, что Толстой задумал этот роман еще за три года до того, как приступил к работе над ним. Поводом для такого толкования послужила запись в дневнике жены писателя, относящаяся к 1870 г.: «Вчера вечером он [Толстой] мне сказал, что ему представился тип женщины замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины»2. Приведенные слова не могут свидетельствовать о полной преемственной связи того замысла с идеей «Анны Карениной». В дневнике четко сказано о невиноватой женщине, а в первом наброске романа поставлен вопрос о виновности замужней женщины, полюбившей другого мужчину. Бесспорна некая общность замысла в смысле интереса Толстого в обоих случаях к судьбе замужней женщины, но решение намечалось разное. Первый замысел, очевидно, остался неосуществленным.

Толстой начал «Анну Каренину» под впечатлением пушкинского наброска «Гости съезжались на дачу...». Этот факт давно известен, но

- 804 -

Первое сообщение о работе над романом «Анна Каренина»

в письме Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову от 25 марта 1873 г.долго существовало ошибочное представление, будто, прочитав этот отрывок, Толстой тотчас же написал начало нового произведения: «Все смешалось в доме Облонских...», добавив лишь позднее столь знакомое всем вступление о счастливых и несчастливых семьях. Словом, якобы роман с первого же наброска открывался сценой в доме Облонских, и далее развивался по той канве, которая теперь известна по завершенному роману. Эта версия впервые появилась в популярной в свое время книге личного знакомого Толстых П. А. Сергеенко «Как живет и работает граф Л. Н. Толстой», изданной в 1898 г., и с тех пор закрепилась в литературе об «Анне Карениной». Анализ рукописного фонда «Анны Карениной» дал возможность правильно установить ход творчества3.

О том, как он начал писать новый роман, рассказал сам Толстой.

- 805 -

Однажды в его руках оказался пятый том сочинений Пушкина, издания П. В. Анненкова. Дальше приводим слова самого Толстого: «Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда (кажется седьмой раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда так не восхищался: „Выстрел“, „Египетские ночи“, „Капитанская дочка“!!! И там есть отрывок „Гости собирались на дачу...“4. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен и который будет готов, если бог даст здоровья, через две недели»5.

Однако для создания нового произведения потребовалось не две недели, а целых пять лет. Путь творчества был сложный, но закономерный.

Рассказ Пушкина подсказал начать действие со сцены в гостиной, где собралось общество после театра. Среди гостей были супруги Ставровичи и Балашов (будущие Каренины и Вронский). Их отношения бросились в глаза окружающим (сцена напоминает салон Бетси Тверской во второй части завершенного романа). Дальше описаны скачки и только намечены главы, в которых говорится о беременности будущей Анны, об отъезде ее мужа в Москву, о родах. Ставрович дает развод жене, но второй брак не принес счастья. Страдали и первый муж и новые супруги. Однажды первый муж пришел к ней и сказал, что развод был ошибкой («связь наша не прервана... все мы наказаны»). Через несколько дней она покончила с собой; в Неве нашли ее тело. Проблема будущего произведения ясна: нерасторжимость брака; второй брак греховен при живом первом супруге.

Первый набросок не имеет заглавия, второй назван «Молодец баба»; появилась фамилия Карениных, имя героини Нана (Анастасия), Вронский носит фамилию Гагин; заглавие не получило развития. Начато с той же сцены в великосветском салоне (она здесь более детализована). Рассказ доведен до объяснения Карениных по возвращении домой, когда муж понял, что «сущность несчастия совершилась».

Вслед за окончанием рассказа о драматическом вечере использован интересный композиционный прием. По схеме первого наброска вслед за вечером в аристократическом доме и объяснением Ставровичей (Карениных) развертываются события дня скачек, довольно подробно в раннем варианте описанные. Автор, решив следовать этой схеме и в эскизе «Молодец баба», не стал заново создавать комплекс происшествий, относящихся к скачкам, а условно приложил ко второму варианту материал первого как продолжение наброска «Молодец баба», никак не обрабатывая,

- 806 -

не меняя имен, — действительно условно. Это единственно чем можно было воспользоваться из первого наброска. Последующее едва там намечено, что побудило Толстого писать продолжение заново. Муж уехал в Петербург, Нана продолжала встречаться с Гагиным на даче. После ее возвращения в Петербург, Гагин приходил в дом Карениных. Драматическая встреча Гагина с Карениным в подъезде. Тяжелое настроение Нана перед родами, ее беседа с Гагиным о предстоящем. Вслед за этой сценой начата новая глава, для которой написана только одна фраза: «Несколько недель перед родами Алексей Александрович по поручению государя уехал на ревизию». Такими словами кончается второй вариант будущего произведения6.

Все шло гладко, многое напоминает соответствующие главы законченного романа, и вдруг работа прерывается в разгаре ее. Очевидно нарастало недовольство, и можно представить себе ход тревожных размышлений.

Роман начат с кульминации, с того момента, когда определились отношения главных персонажей. Нет отхода в предысторию, действие развивается вперед к трагической развязке, и остается неизвестным, когда, при каких условиях произошла первая встреча будущей Анны и Вронского и как начала складываться драматическая ситуация. Это должно было беспокоить автора. Имеется и другой, еще более важный повод. Замысел не мог оставаться в рамках узкосемейной проблемы. У Толстого он строится на конкретной социальной почве, и первые наброски нового произведения вполне отвечали такому требованию: семейная тема решается в условиях высшего света, преследующего и Анну и ее первого мужа. Следовательно, дальнейшее обличение великосветского мира обеспечено. Однако замысел вырастал в произведение большого масштаба, и Толстого не удовлетворяли узкие рамки дворянского мира, он стремился охватить различные общественные круги и остановился на самой близкой ему среде, помещичье-крестьянской. Возник эмбрион темы Левина. Начиная роман, Толстой сосредоточил внимание на семейном вопросе, порочно решаемом в порочном обществе; теперь его захватила возможность отразить другую, самую важную сторону жизни пореформенной России, при этом не только не пренебрегая семейной проблемой, но создав антитезу Карениным.

С появлением образа будущего Левина произведение получило неограниченные возможности для всестороннего развития. Произошло это не сразу. Поиски начались в третьем варианте, резко отличающемся от второго.

Действие происходит в Москве у Гагина, куда приехала мать Гагина (знакомая нам фамилия) благословить сына на брак с княжной Щербацкой.

- 807 -

В то время гостил у Гагина его приятель Костя Нерадов, привезший на сельскохозяйственную выставку телят собственной выкормки. Он «не такой, как все люди», он стремился «разрабатывать русскую мысль». И душевным складом и внешностью он напоминает будущего Левина. Своеобразие отношений Гагина и Нерадова (Вронского и Левина) в том, что они оба влюблены в Кити Щербацкую, и это не мешало их дружбе.

Набросок остался в зачаточном состоянии, и даже заглавие условно: N. N. Все-таки значение его велико: введена новая важная тема ищущего смысл жизни помещика, будущего Левина. От ранней сюжетной линии перенесен сюда будущий Вронский, но в другой стадии его жизни — до знакомства с Карениной. Это уже намек на предысторию, импульс к развитию действия в этом направлении. Появились драматургические предпосылки для широкого охвата и личных, и социальных проблем. Композиционный переход очень легкий: достаточно отменить встречу сына с матерью дома и направить Гагина на вокзал, где он встретит мать и познакомится с Карениной.

В четвертом варианте совершился отход в предысторию, и замысел в его широком охвате определился. В этом наброске впервые появляются заглавие «Анна Каренина» и эпиграф «Отмщение Мое». Подзаголовок «роман» свидетельствует о намеченном масштабе разраставшегося произведения. На этот раз автор нашел другой зачин, нередко им применявшийся: открыть действие боковой темой, легко объединяющей главные сюжетные линии и благодаря этому получающей самостоятельное значение, как один из концентрических кругов.

Действие начинается с пробуждения Степана Аркадьича Алабина на другой день после ссоры с женой, обнаружившей его неверность. Сборы в «присутствие», разговор с камердинером и с дочкой. Ожидание приезда его сестры Карениной, вызванной братом в надежде на посредничество. Московский вокзал. Знакомство Гагина и Анны (впервые в четвертом варианте она получила это имя). Продолжением взят третий вариант: только что приехавшая мать Гагина в доме сына, там же Костя Нерадов.

Так третий набросок начала стал естественным продолжением нового варианта. Толстой пишет дальше. Вслед за сценой приезда с вокзала Гагина с матерью, создается эпизод приезда Анны с братом в дом к Алабиным. Там происходит разговор Анны и Долли с целью примирить ее с Стивой, затем знакомство Анны с Кити и их беседа о двух претендентах на руку Кити. Две новые сцены: бал у генерал-губернатора и отъезд Анны в Петербург и дальше, — болезнь Кити.

На этом закончился четвертый вариант начала. Он не получил дальнейшего развития. Быть может одной из причин была ложная ситуация в отношении Гагина и Нерадова: Гагин собирался жениться на Кити Щербацкой, в нее же влюблен Нерадов, и это не порождает конфликта между ними. Необходимо было изменить расстановку сил: не благодушие, а столкновение соперников.

- 808 -

Создается пятый вариант начала. Наметившийся тип своеобразного помещика подсказал мысль начать роман с него. Изменились имена двух персонажей: Гагин заменен Удашевым, Нерадов — Ордынцевым7. Резко изменилась ситуация Удашев — Кити — Ордынцев. Заглавие утвердилось: «Анна Каренина»; тот же эпиграф, подзаголовок: «роман», обозначение: часть первая, глава 1 и эпиграф к первой главе о женитьбе, как о труднейшем деле жизни. Первая страница этой рукописи чрезвычайно интересна как иллюстрация экспрессии, с которой работал Толстой. В ней несколько начал и в конце концов все зачеркнуто.

Действие пятого варианта открывается выставкой скота в Зоологическом саду в Москве, куда приехал Ордынцев со своими телками и быком. Приводим схему всего варианта в его первоначальном виде.

Выставка скота в Зоологическом саду. На выставке Ордынцев встречается с Алабиным, который рассказывает ему о своей семейной размолвке.

Ордынцев у себя в гостинице. Мечты о Кити, о браке.

Вечер у Щербацких. Встреча Ордынцева с Удашевым, — они теперь не приятели, а соперники.

«С чувством боли и стыда» Ордынцев уехал в деревню. Негласно решилась судьба Кити и Удашева.

Приезд в Москву Анны и матери Удашева. Встреча на дебаркадере.

Только теперь возникла мысль ввести в сцену на дебаркадере новый эпизод: несчастный случай на железнодорожных путях. «Алабин едет встречать. Удашев за матерью. Несчастье на железной дороге», — так помечено на полях новой рукописи. Сцена встречи на дебаркадере заново написана.

Состояние рукописей позволяет с весьма большой долей вероятности восстановить дальнейший процесс работы. Закончив сцену на дебаркадере, Толстой присоединил к вновь созданному материалу окончание предыдущего, четвертого варианта: Анна у Алабиных, бал, отъезд Анны в Петербург, встреча в пути с Удашевым. Болезнь Кити, решение Щербацких ехать за границу на воды для лечения Кити.

Так создалась рукопись, соответствующая по содержанию первой части завершенного романа.

В конце рукописи отрывистые заметки к плану описания деревенской жизни Ордынцева: «Весна. Летит птица. Бабы не загорели, овсы сеют. Не поспевали следить. Ордынцев в себе предпринимает чистку, и работы мировым судьей, и разумно, хотя...» Оборвано на полуфразе. Может возникнуть предположение, не завершилось ли этим пятое начало романа. Анализ ранних рукописей опровергает такое предположение и дает возможность проследить дальнейший процесс работы.

Имеется еще одна большая рукопись, несомненно относящаяся к тому

- 809 -

же этапу работы. Она начинается с описания поездки Алексея Александровича Каренина на ревизию. Таким образом при сопоставлении двух в одно время созданных рукописей обнаруживается большой ничем не заполненный разрыв действия. Пробел огромный. От намеченной поездки Щербацких на воды действие переносится к отъезду Каренина на ревизию.

Вспомним достаточно развитой второй вариант начала романа, содержание которого — рассказ о петербургских событиях в жизни Карениных, начиная с вечера у княгини Врасской (будущей Бетси Тверской) до отъезда Каренина на ревизию перед родами Анны, что составляет в общих чертах содержание второй, третьей и начала четвертой частей завершенного романа. Вот этот-то второй вариант, вместе с вошедшим в него ранее эпизодом из первого наброска, и заполнил существовавший пробел.

Всю ранее написанную часть Толстой не перерабатывал, не стремился согласовывать старое с новым в деталях, в именах персонажей, а стал непосредственно продолжать. Старая рукопись закончилась так: «Несколько недель перед родами Алексей Александрович по поручению государя уехал на ревизию». С того же самого момента продолжено повествование: «Алексей Александрович устроил себе в министерстве дело ревизии по губерниям и уехал, рассчитывая вернуться к Петербург уже после родов Анны Аркадьевны». Теперь поездка Каренина описывается подробно.

Из больших отступлений наметившейся фабулы от завершенного произведения можно отметить такие: Каренин, как и в первом наброске, дает жене развод. С семьей Ордынцева читатель впервые встречается в его имении. О предложении и свадьбе Ордынцева и Кити ничего не рассказано. Только впоследствии Кити вспоминает в семейном кругу о том, как Ордынцев сделал ей предложение в имении дядюшки. Когда жених с невестой возвращались из имения дядюшки, они встретили Удашева, ехавшего договариваться со священником о венчании его с Анной. Каренин и Анна, вышедшая замуж за Удашева, встретились в игрушечном магазине в день рождения сына. Смешное положение Каренина в свете. В обществе одни признали Анну, другие отвернулись от нее как от разведенной. Свидание Анны с матерью Удашева, которая отвергла ее. Самоубийство Анны. Ордынцевы в Москве. Кити задумала устроить примирение света с Анной. Ордынцев прибежал домой с известием о теле, найденном на рельсах.

Таков конец раннего варианта романа, являющегося первой законченной редакцией «Анны Карениной»8.

Обозначился стройный путь развития нового произведения, приведший к первой полной редакции: первый вариант начинается наброском, наметившим схематично ход событий, разыгравшихся в Петербурге. Во втором, начавшемся с той же позиции, условно взят из первого варианта день скачек, и рассказ доведен до отъезда Каренина в Москву перед

- 810 -

родами Анны. Третий и четвертый переносят события в предысторию, в Москву. Наконец, пятый, в котором использованы все предыдущие, заканчивается смертью Анны. Такова схема первого периода работы Толстого над романом.

Истории создания «Анны Карениной» посвящены капитальные исследования9; здесь мы ограничиваемся кратким обзором.

После пяти различных вариантов начала произведения и поисков его общей композиции Толстой изменил метод. Уже достигнуто главное, определились две ведущие сюжетные линии: Каренины — Левин, и третья, их объединяющая, — Облонские. Писатель сосредоточил теперь внимание на отдельных частях романа. Шестой вариант, если продолжить ранее принятый счет, касается только первой части, и дальнейшее наблюдение следует вести по вариантам частей, сцепленных общей идеей.

Зачин с выставкой скота в Зоологическом саду таит в себе опасность превратить самобытного помещика в доминирующую центральную фигуру, что может нарушить единство действия двух контрастирующих сюжетных линий, и Толстой возвращается к намеченному раньше началу с боковой линии, — с пробуждения непутевого Степана Аркадьевича, который в тот же день встретится со своей сестрой на вокзале, и с будущим Левиным в «присутствии». (Начало с семейной ссоры Алабиных наметилось еще в исправлениях пятого варианта.) Зоологический сад выполнит другую функцию, он послужит поэтической встрече Кити с Левиным, и вообще почти все составные элементы ранних набросков будут использованы. Для иллюстрации напряженного труда писателя можно отметить, что над первой частью, включая первые рассмотренные пять вариантов, Толстой работал на протяжении десяти редакций, не считая корректур, вторая и пятая части сохранились в пяти редакциях каждая, редакций остальных частей несколько меньше. Рукописный фонд романа составляет 2560 листов10.

В творчестве Толстого, идейно целеустремленном, нет ничего лишнего, что могло бы жить изолированно от цельного организма, нет и мало значительных штрихов. Процесс создания романа — гигантский труд, который мы можем изучать по творческим рукописям. По словам Толстого, даже «последняя работа отделки очень трудна и требует большого напряжения», но «в этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с трудом, уже нельзя остановиться, и, не останавливаясь, катишься до конца дела»11.

- 811 -

Работа над «Анной Карениной» началась в марте 1873 г. и продолжалась в апреле. Затем последовал перерыв в несколько месяцев. 23 сентября, когда Толстой вернулся к начатому роману во второй раз, последовало заявление автора о том, что он «кончает роман»12. Но до этого было очень далеко, и 16 октября жена писателя сообщила сестре: «Роман совсем заброшен». Известие от 13 декабря: «Моя работа с романом на днях только пошла хорошо в ход»13. Она продолжалась с такими же перерывами и в феврале 1874 г. Толстой снова, в третий раз, считал роман готовым14. Даже решил печатать его отдельной книгой. Как ни был Толстой уверен в том, что произведение закончено, он смог отправить в набор только первую часть его.

Из типографии уже получена корректура, а интерес к роману снова иссяк, и естественно, что из начатого издания ничего не вышло. Опять смена настроений: то «стоит кончить», то «так напутал, что должен был бросить». Да еще мешало увлечение педагогией. В конце 1874 г. первые главы далеко не законченного произведения были отданы в «Русский вестник», Толстой «поневоле» занялся романом, чтобы успевать за журналом15. В первых четырех книжках 1875 г. опубликованы первые две части и начало третьей. Толстой интенсивно работал над ними.

Наступил длительный перерыв — опять та же неустойчивость настроения. То автор «налаживается писать», то он готов кричать: «Боже мой, если бы кто-нибудь за меня кончил „Анну Каренину“». «Невыносимо противно», то в середине декабря «начинает заниматься романом». Наконец послано для январской книжки 1876 г. окончание третьей части. В февральском номере журнала появляются первые пятнадцать глав четвертой части. И тут же снова стенания: «Моя Анна надоела мне как горькая редька. Я с нею вожусь как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если хотите, то с ménagement16, она все-таки усыновлена»17. Какое настроение ни владело бы автором, надо выполнять обязательства перед редакцией, забрасывавшей Толстого письмами. Толстой «не разгибаясь» сидит над мартовской книжкой, для которой отправил последние главы четвертой и начало пятой частей.

Новые муки творчества в период подготовки материала для следующего номера журнала: «Я с страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние; мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их. Все в них скверно, и все надо переделать, и переделать все, что напечатано, и все перемарать, и все бросить, и отречься, и сказать:

- 812 -

виноват, вперед не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уж не такое нескладное и ни то ни семное»18. Как бы там ни было, корректуры вовремя возвращены, и в апрельской книжке напечатано продолжение пятой части. Наступил новый перерыв, — и летние месяцы мешали («не могу понять, как я писал зимою»), и поездка в Самарскую губернию. Только в первых числах сентября ему «писать как будто очень хочется», но лишь в октябре он «собирается писать», испытывая недоверие к своим силам. «Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы»19. Наконец наступил счастливый день: «Сегодня [20 ноября], не пивши еще кофе, [Л. Н.] сел за стол и писал, писал более часу». Три недели спустя: Толстой «оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе»20. В декабрьской книжке «Русского вестника» напечатаны последние десять глав пятой части.

Толстой начал мечтать о скором конце романа, чтобы «опростать место для новой работы», и он отделывает материал для трех первых книжек журнала в 1877 г., заканчивая в мартовском номере публикацию седьмой части. Осталась последняя, называвшаяся вначале эпилогом. Из-за содержания эпилога у автора возник конфликт с издателем. М. Н. Катков был недоволен отрицательным освещением добровольческого движения в России в пользу восставших сербов и отказался печатать в таком виде последнюю часть романа. В пятом номере «Русского вестника» появилась анонимная заметка — «Что случилось по смерти Анны Карениной» — в которой сообщалось: «В предыдущей книжке под романом „Анна Каренина“ выставлено „Окончание следует“. Но со смертью героини собственно роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добровольцем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа»21.

Толстой забрал рукопись, и восьмая часть «Анны Карениной» вышла отдельной книжкой.

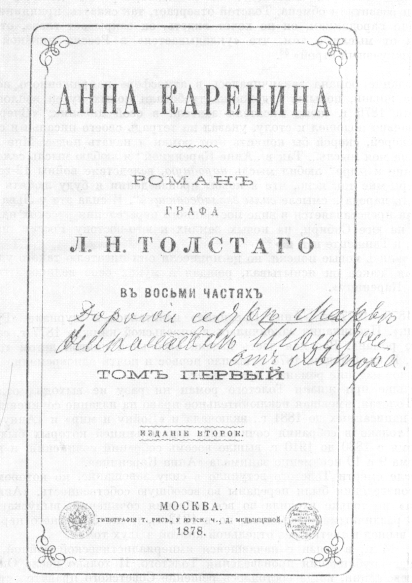

Еще до выхода в свет восьмой части стали готовить отдельное издание романа, для него воспользовались печатным текстом «Русского вестника», и на полях, между строк и на отдельных листах стали вносить в него исправления сам Толстой и Н. Н. Страхов22. В январе 1878 г. «Анна Каренина» вышла первым отдельным изданием.

- 813 -

История создания произведения — это по сути дела проблема мастерства в самом широком ее понимании. Тема эта безмерна, и ее можно здесь только наметить.

Основной стимул творчества Толстого — искание художественной правды. «Истинное художественное произведение — заразительное — производится только тогда, когда художник ищет — стремится»23. Для Толстого процесс создания произведения — «это опыт в лаборатории»: надо поставить героев «в необходимость решения жизненного, нерешенного еще людьми вопроса, и заставить их действовать, посмотреть, чтобы узнать, как решится этот вопрос»24. Толстой никогда не знал, куда его «заведет» то, что он пишет25. Он считал, что писатель должен жить жизнью «описываемых лиц», описывать «в образах их внутренние ощущения, и сами лица сделают то, что им нужно по их характерам сделать, т. е. сама собою придумается, явится развязка, вытекающая из характера и положения лиц»26. «Не ломайте, не гните по-своему события рассказа, а сами идите за ним, куда он ни поведет вас»27, — советовал Толстой и сам так работал.

Первые пять редакций — самый важный этап в истории создания романа. В них определились основные проблемы и найдена форма художественного претворения. С каждым новым вариантом расширялся охват социальных тем, углублялись вопросы, намечавшиеся еще в первых вариантах.

По мере раскрытия внешней жизни Анны после ее знакомства с Вронским появилась (это произошло в третьей редакции второй части романа) характеристика трех кружков высшего света, в котором вращалась Анна: служебно-официального, религиозно-ханжеского и кружка, близкого к нарождающейся буржуазии. Такая дифференциация дала возможность в дальнейшем показывать жизнь высшего света в его разнообразии и борьбу Анны с теми, кто ее окружал.

Сильнее начали звучать ноты обличения светских гостиных. Каренин и окружающие его лица дали основание все с большей страстностью обрушиваться на высший свет и бюрократию, характеризуя с разных сторон социальную среду, воспроизведенную в исторически точной обстановке. Образ Вронского помогает создать обличительную картину жизни кружка аристократической военной молодежи.

Общественные проблемы, связанные с темой Левина, продолжали от редакции к редакции нарастать. Одни явления разносторонне освещались при изображении его сельской жизни, другие — в рассказе о пребывании Левиных в Москве. Открылась панорама жизни московской интеллигенции, показанная в разных ее аспектах.

- 814 -

В шестой части романа гости Левина, Облонский и Васенька Весловский, вместе с хозяином едут на охоту. Все предвещает беспечную прогулку, а вместо того начался разговор на самую злободневную тему — о железнодорожных концессиях, о крупной буржуазии, о столкновении с ней столбового дворянства. Так же и в Воздвиженском у Вронского. Вполне естественно, что гостье, Долли, надо показать имение, и тщеславный хозяин демонстрирует свои нововведения, но благодаря этому до конца раскрывается барская, в корне фальшивая филантропия, обнажается беспочвенность попытки новых приемов барского землепользования. И дворянские выборы, на первый взгляд воспринимающиеся как вставной эпизод, органически связаны с развивающимся сюжетом, так как встреча на выборах Левина и Вронского обеспечивает единство действия в плане личном и широко общественном.

Восьмая часть посвящена славянскому вопросу, острозлободневному в то время, в связи с сербско-турецкой войной. В ранних редакциях свое отрицательное отношение к начавшемуся в России добровольческому движению Толстой выразил в публицистической форме. Затем публицистическое вступление было переработано в художественную сцену проводов добровольцев. В этой сцене в последний раз появляется Вронский, отправляющийся добровольцем на войну.

Такова мощная сила социальных проблем, наполнивших весь роман. В процессе развития этих проблем не только расширялись границы правдивого отражения общих явлений эпохи, но и личные конфликты действующих лиц, задуманные в плане психологическом, постепенно перерастали свою первоначальную роль и получали новое, социальное звучание. Такую судьбу претерпели и образы Каренина, Вронского, Анны.

Супруги Каренины и Вронский в первых вариантах резко отличаются от выведенных в завершенном произведении. По первому наброску облик будущей Анны нарисован в непривлекательном виде — ее внешность, манеры не располагают к ней читателя, и разговоры об Анне в обществе закрепляют отрицательное впечатление. «Она дурно кончит», «она дурно кончила» — говорят о женщине, в манерах которой проскальзывает вульгарность, а в одежде что-то «вызывающе дерзкое». Таким рисовался сначала обаятельный в будущем образ героини. В первом наброске все создает неблагоприятное впечатление, а в романе внешность Анны полностью гармонирует с ее внутренней красотой.

Алексей Александрович Каренин, петербургский сановник, был наделен вначале совсем другими чертами. Этот чиновник придерживается глубоких принципиальных устоев, но он мягкий человек, и его побеждает несправедливость жизни. Он имел «несчастие носить на своем лице слишком ясно вывеску сердечной доброты и невинности. Он часто улыбался улыбкой, морщившей углы его глаз, и потому еще более имел вид ученого чудака или дурачка, смотря по степени ума тех, кто судил о нем».

В Петербурге на вокзале при встрече с Анной, в ранних вариантах, он обрисован как добряк, глубоко любящий жену — поцеловал руку Анны

- 815 -

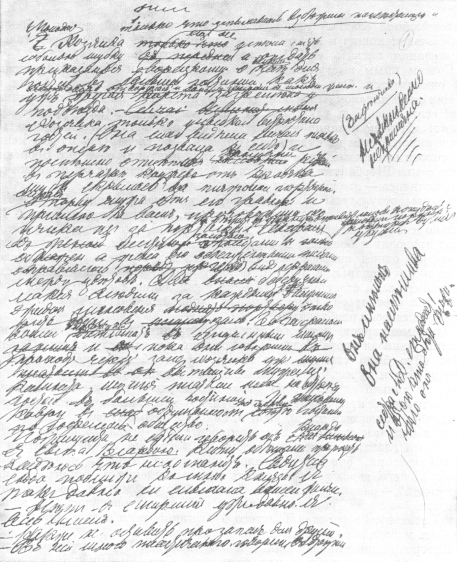

Первая страница рукописи первого наброска романа «Анна Каренина».

Автограф

- 816 -

со «спокойной сладкой улыбкой, сияющей осторожной, почти набожной нежностью»; пошел к карете, «очевидно едва удерживаясь перед толпою от желания ласкать ее». Все это разве похоже на Каренина?

Совсем иным выступает в первых набросках и будущий Вронский. Он, оказывается, был «твердо хороший, искренний человек». А как защищал он от нападок Анны обманутого мужа. Вронский думал о Каренине: «Ах, если б он был глуп, зол. А он умен и добр». Себя Вронский не щадил: «Мое положение ужасно тем, что я чувствую себя виноватым, чем я никогда себя не чувствовал. Совесть — не слова. Она мучает меня». Это совсем незнакомый нам персонаж, мало имеющий общего с Вронским. А вот семья Щербацких, Облонских и Левин, под какими бы именами они ни появлялись, — это уже герои завершенного романа.

Таковы результаты опыта в писательской лаборатории. И далеко не все, происходящее в тайниках лаборатории, доступно наблюдениям. Несколько сохранившихся записей говорят о том, что иногда случайный повод приводит к большим художественным решениям. Сам Толстой рассказал об одном эпизоде: «Глава о том, как Вронский принял свою роль после свиданья с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее, и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо»28.

Один мемуарист, которого нельзя причислить к завсегдатаям Ясной Поляны, записал слова Толстого, относящиеся к замыслу «Анны Карениной»: «Это было так же, как теперь, после обеда, я лежал один на этом диване и курил. Задумался ли я очень или боролся с дремотою, не знаю, но только вдруг передо мною промелькнул обнаженный женский локоть изящной аристократической руки. Я невольно начал вглядываться в видение. Появились плечо, шея, и, наконец, целый образ красивой женщины в бальном костюме, как бы просительно вглядывавшейся в меня грустными глазами. Видение исчезло, но я уже не мог освободиться от его впечатления, оно преследовало меня и дни и ночи, и, чтобы избавиться от него, я должен был искать ему воплощения. Вот начало „Анны Карениной“, — закончил граф»29. Само собой разумеется, не «видение» породило замысел романа в целом (о нем говорилось в начале нашей статьи), но рассказ Толстого о возникновении образа или деталей его, быть может, передан с известной долей точности.

Интересна дневниковая запись жены писателя. В ней передан рассказ Толстого во время работы над романом: «Сижу я внизу, в кабинете, и разглядываю на рукаве халата белую шелковую строчку, которая очень красива. И думаю о том, как приходит в голову людям выдумывать все узоры, отделки, вышиванья, и что существует целый мир женских работ,

- 817 -

мод, соображений, которыми живут женщины. Что это должно быть очень весело, и я понимаю, что женщины могут это любить и этим заниматься. И, конечно, сейчас же мои мысли (т. е. мысли к роману). Анна... И вдруг мне эта строчка дала целую главу. Анна лишена этих радостей заниматься этой женской стороной жизни, потому что она одна, все женщины от нее отвернулись, и ей не с кем поговорить обо всем том, что составляет обыденный, чисто женский круг занятий»30.

Примечательны воспоминания старшей дочери писателя, Татьяны Львовны, которыми она поделилась с автором этой статьи через семьдесят лет после создания «Анны Карениной»: «Я была подростком в это время и помню только то, что помнил и Илья, — как отец рассказал нам, что не знал, как ввести Анну в дом Каренина [в день рождения Сережи], и вспомнил, что есть передняя, вешалка для шуб и дворецкий. Видно, нам было лестно, что папа́ нам рассказывает о технике своей работы»31. В воспоминаниях И. Л. Толстого рассказано об этом несколько иначе. Приводятся слова его отца: «Знаешь, Илюша, я нынче очень доволен собой. Три дня я с нею мучился и никак не мог заставить ее войти в дом. Не могу, да и только. Все выходит как-то не то. А нынче я вспомнил, что во всякой передней есть зеркало, а на каждой даме есть шляпка. Как только я вспомнил, так она у меня пошла, и пошла, и сделала все как надо. Кажется, пустяки — шляпка, а в этой-то шляпке оказывается все»32.

Отдельные детали всегда интересны, они дополняют представление о творческом процессе, о художественных приемах. Главный же путь творчества Толстой охарактеризовал в одном из писем той поры: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя: а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения»33. Так создавалась «Анна Каренина»34.

Роману «Анна Каренина» предпослан эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Он имеет свою историю. Замысел введения эпиграфа впервые отражен на листке с отдельными записями к роману. Среди них запись: «Мщение Мое». В четвертой неполной редакции романа появился эпиграф:

- 818 -

«Отмщение Мое». Вероятно по памяти Толстой процитировал начало библейского изречения: «У меня отмщение и воздаяние» (Второзаконие, гл. 32, ст. 35). А работая над восьмой редакцией первой части романа, Толстой дополнил эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам», т. е. привел текст Евангелия из Послания апостола Павла к римлянам (гл. 12, ст. 19), но ввел союз и (канонический текст: «Мне отмщение, Аз воздам»). Вернее всего Толстой вписал его по инерции, быть может помня союз и в библейском тексте. Вряд ли можно безоговорочно утверждать, как это делает Б. М. Эйхенбаум и, соглашаясь с ним, Н. Н. Гусев, что первоначально это библейское изречение Толстой взял из книги Шопенгауера «Мир как воля и представление»35. Сочинение Шопенгауера Толстой читал в 1869 г., а Библия, Евангелие, Послание апостола Павла, которые Толстой отлично знал и до того, были у него в руках как раз в семидесятые годы, когда создавалась и печаталась «Азбука» с четырьмя славянскими книгами для чтения, в каждую из которых входили отрывки из Библии и Евангелия.

Независимо от того, откуда впервые Толстой заимствовал эпиграф, смысл его остается до конца не раскрытым. Попытки толкования явились уже в годы печатания «Анны Карениной». Эпиграф связывали с Анной. Среди первых толкователей был А. А. Фет. Возмущенный заметкой в «Русском вестнике», отказавшемся печатать восьмую часть, Фет написал статью: «Что случилось по смерти Анны Карениной в „Русском вестнике“»36. В ней наряду с другими вопросами он коснулся эпиграфа, собственно второй его части: «Аз воздам», так истолковав ее: «Анна настолько умна, честна и цельна, — пишет Фет, — чтобы понять всю фальшь, собранную над ее головой ее поступком, и бесповоротно всеми фибрами души осудить всю свою невозможную жизнь... Ни вернуться к прежней жизни, ни продолжать так жить нельзя». И далее Фет утверждает, что Толстой «указывает на „Аз воздам“ не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей, вследствие которой человек, непосредственно производящий взрыв дома, прежде всех пострадает сам».

Много позднее критик М. С. Громека выдвинул свое толкование эпиграфа, сведя смысл его «к области чувства, любви», в которой «нет безусловной свободы, а есть законы, и от воли человека зависит согласоваться с ними и быть счастливым или преступать их и быть несчастным». Свою мысль он подкрепляет рассуждением о том, что «нельзя разрушить семью, не создав ей несчастья, и на этом старом несчастье нельзя построить нового счастья»37.

- 819 -

Обе статьи, и Фета и Громеки, Толстой высоко оценил38, однако толкования ими эпиграфа специально не коснулся.

Достоевский со своих позиций дал философское толкование эпиграфа: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты..., законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: „Мне отмщение, и Аз воздам“. Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека»39. Знал ли Толстой толкование эпиграфа Достоевским, неизвестно.

Спустя почти тридцать лет после окончания «Анны Карениной», Толстой получил письмо от двух девочек, учениц шестого класса из Вологды. Они спрашивали, «в каком отношении к содержанию романа „Анна Каренина“ стоит эпиграф: „Мне отмщение, и Аз воздам“», и высказали, как они понимают его: «Мы думаем так: что человек, нарушивший нравственные правила, будет наказан». На конверте их письма от 29 октября 1906 г. Толстой надписал: «Вы правы»40.

Вскоре В. В. Вересаев, работая над книгой «Живая жизнь» о Достоевском и Толстом, задумался над смыслом эпиграфа. Встретившись случайно с зятем Толстого, М. С. Сухотиным, он заговорил с ним о смысле эпиграфа. Он связывал его исключительно с Анной, в жизни которой любовь и материнство не были в единстве, и подвел свои рассуждения к выводу: «Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа, — и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит: „Мне отмщение, Аз воздам“». Вересаев просил Сухотина передать его суждение Толстому и сообщить ему мнение Толстого. М. С. Сухотин выполнил просьбу Вересаева. Выслушав суждение Вересаева, Толстой сказал: «Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога, и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить»41.

Так дважды в глубокой старости Толстой был вызван на разговор о смысле эпиграфа. Краткие ответы Толстого не дают основания говорить, будто эпиграф Толстой связал только с Анной, как решали критики. Стремясь раскрыть смысл загадочного эпиграфа, можно допустить, что

- 820 -

выраженная им мысль распространяется и на другие явления жизни, отраженные в романе, те явления, в которых «дурное» приводит к страданиям. Страдает Анна. Страдают и Каренин и Вронский.

Именно в годы писания «Анны Карениной» Толстой говорил: «Для критики искусства нужны люди, которы... постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений»42. Стало быть и мысль, выраженную эпиграфом, нельзя выделять особо, но надо рассматривать ее «в том бесконечном лабиринте сцеплений».

2

Нет, пожалуй, ни одного произведения у Толстого, канвой или первоначальным импульсом для которого не послужили бы конкретные события или лица. С большой щедростью это нашло отражение в «Анне Карениной», романе из современной ему жизни.

Личные знакомые сразу узнали в Константине Левине его прототип — самого автора — и поняли фамилию как производную от имени Лев, приняв образ с существенной поправкой: имеется в виду Толстой человек, а не поэт. Зато искания смысла жизни, духовный кризис Левина во многом автобиографичны. Кити — конечно, жена писателя. Исследователи давно определили, что прототипом Николая Левина является брат Толстого Дмитрий (его образ, нарисованный в «Воспоминаниях» Толстого, во многом совпадает с образом Николая Левина). Прообразом Облонского считали московского губернатора Василия Степановича Перфильева и отчасти Д. Д. Оболенского (посаженым отцом на свадьбе Толстого был В. С. Перфильев, а у Левина Облонский). Для внешнего облика Анны Толстой воспользовался некоторыми чертами внешности дочери Пушкина М. А. Гартунг, которую однажды встретил в гостях в Туле. Яснополянские крестьяне вошли в роман со своими именами.

Задолго до замысла «Анны Карениной» Толстой узнал о семейной драме своих близких знакомых: Мария Алексеевна Сухотина, сестра приятеля Толстого Д. А. Дьякова, разошлась со своим мужем и вторично вышла замуж. Этот случай был исключительный по тем временам, и мы знаем, что, по ранним вариантам, Анна получила развод и вторично вышла замуж. За год до начала работы Толстого над «Анной Карениной», в 1872 г. бросилась под поезд близ Ясной Поляны Анна Степановна Пирогова, покинутая любовником, соседом Толстого А. Н. Бибиковым. Толстой видел изуродованный труп, и это событие произвело на него тяжелое впечатление. Обе семейные драмы не могли не послужить материалом для толстовского романа. Нет ясного представления о прототипе

- 821 -

Алексея Александровича Каренина. Называют С. М. Сухотина, с которым развелась жена; мало убедительно предположение о сходстве с министром П. А. Валуевым (министр был вынужден выйти в отставку в связи с расследованием комиссии о быте инородцев). Отточенный чиновник А. М. Кузминский, муж Т. А. Кузминской («Наташи Ростовой») тоже мог оказаться в поле наблюдений художника, хотя в годы писания «Анны Карениной» он еще не был достаточно сановит. Фамилию Каренин сын Толстого Сергей Львович объясняет со слов отца греческим словом «каренон» — голова («головной человек»).

Список частных лиц можно значительно расширить; он не один раз приводился в печати43.

Герои романа упоминают и цитируют различные литературные произведения, и почти всегда это служит дополнительным штрихом характера персонажа. Любимое Толстым стихотворение Пушкина «Воспоминание», с полного текста которого Толстой спустя тридцать лет начал свои «Воспоминания»44, цитирует Левин в беседе с Облонским: «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...» (стр. 39).

При первой встрече с Левиным, приехавшим сделать предложение Кити Щербацкой, Облонский продекламировал не точно стих Пушкина «Из Анакреона»: «Узнаю коней ретивых...» (стр. 37).

Услышав признание Облонского о его измене жене, Левин говорит: «Я прелестных падших созданий не видал и не увижу» (стр. 41), имея здесь в виду слова Вальсингама из «Пира во время чумы» Пушкина. «Прелестное, но падшее созданье».

Облонский в беседе с Левиным, признав, что его дело «очень плохо, и все от женщин», — цитирует, однако, тонко улыбаясь, стих Г. Гейне вошедший в измененном виде в оперетту Иоганна Штрауса «Die Fledermaus (1873 г.):

Himmlisch ist’s, wenn ich bezwungen...45

Рассуждения Левина Облонский сравнивает с «диккенсовским господином, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы» (стр. 41). Имеется в виду мистер Подснеп из романа Диккенса «Наш общий друг».

В той же беседе Левин напоминает Облонскому книгу Платона «Пир», в которой Платон излагает учение о двух родах любви: любви чувственой,

- 822 -

земной и любви небесной, утверждая, что «обе любви служат пробным камнем для людей» (стр. 41).

Петрицкий в разговоре с Вронским говорит о своей любовнице: «чудо, прелесть, в восточном строгом стиле» и сравнивает ее с типом «прекрасной Ребекки» (стр. 101), героиней романа Вальтер Скотта «Айвенго».

В салоне Бетси Тверской французский дипломат произносит, перефразируя, афоризм французского философа Ларошфуко: «Никто не доволен своим умом...» (стр. 119) (точный текст: «Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум»). Толстой, по-видимому, намеревался ввести в свой роман афоризмы Ларошфуко; на листе одной из рукописей «Анны Карениной» выписаны Толстым несколько его афоризмов на французском языке (см. т. 20, стр. 11).

Во время обсуждения с Левиным продажи леса Облонский в ответ на раздраженный вопрос Левина — «счел ли он деревья» — цитирует строки из оды Державина «Бог»: «Сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий...» (стр. 144).

В другой беседе с Левиным же, Облонский цитирует, перефразируя, строку из стихотворения А. А. Фета «Из Гафиза»: «Не будь, о моралист, так строг!..» (стр. 319).

Находясь в восторженном состоянии после объяснения с Кити, Левин прерывает высказывания своего брата о Кити словами Поприщина из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя: «Ничего, ничего, молчание!» (стр. 339).

Во время обеда холостяков у Левина в день свадьбы вспоминают чувство Подколесина из «Женитьбы» Гоголя: «в окошко хочется выпрыгнуть» (стр. 375).

Действие романа «Анна Каренина» происходит в ту пору, когда в России, по словам К. Левина, «все это переворотилось и только укладывается». Эта формулировка Константина Левина помогает верному анализу общественных явлений, обрисованных в «Анне Карениной»46. В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» В. И. Ленин, повторив слова Левина, продолжил их рассуждениями: «„...У нас теперь все это переворотилось и только укладывается“, — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов. То, что „переворотилось“, хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь „старый порядок“, ему соответствующий. То, что „только укладывается“, совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот „только укладывающийся“ буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии»47.

«Борьба крестьянских и помещичьих интересов [...] проходит красной

- 823 -

нитью через всю пореформенную историю России», — констатирует В. И. Ленин48. И Толстой, хорошо знавший «Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина»49, разносторонне осветил этот вопрос. Например, один из персонажей романа, помещик Михаил Петрович, рассказывает: «Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички: батюшка, отец, вызволь! Ну, свои все соседи мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: помнить, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда — посев ли овсяный, уборка сена, жнитво, ну и выговоришь, по скольку с тягла» (стр. 282). Положение охарактеризовано кратко и точно.

От столкновения интересов помещика и крестьян Толстой переходит к анализу состояния самого крестьянства. Он не мог не видеть его расслоения на мелкую буржуазию и сельский пролетариат, того самого расслоения, которое, по учению Ленина, «окончательно решает вопрос о капитализме в России»50. В «Анне Карениной» Толстой показал зажиточного хуторянина, которого навестил Левин по дороге к Свияжскому, и крестьян, занятых у помещика и кулака, упомянул «русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства» (стр. 291). Заселение незанятых земель — не случайное, напротив, важное явление русской жизни, и на него обратил внимание В. И. Ленин в исследовании «Развитие капитализма в России»51.

Конечно, не обошел писатель и кулака, создав выразительный облик Рябинина, представленного в роли скупщика помещичьих богатств. Толстой показал самое характерное — распродажу Облонским леса. Тема, близкая каждому помещику, в том числе и владельцу Ясной Поляны. В одном из писем к брату, тоже помещику, он разговорился об этих делах и коснулся важной темы: «Дела, как и у всех, были бы очень плохи, если бы не писанье и лес; тем и кормлюсь»52.

Разорение помещичьих владений — одно из самых драматических явлений тех времен. Ему много уделялось места в периодической печати. В «Анне Карениной» оно иллюстрировано имением Облонских Ергушево. Не много оставалось времени до того, как ему предстояло прийти в состояние, описанное публицистом в 1874 г.: «Проезжая по уезду и видя всюду запустение и разрушение, можно было подумать, что тут была война, нашествие неприятеля, если бы не было видно, что это разрушение не насильственное, но постепенное, что все рушится само собою, пропадает измором»53.

- 824 -

К деятельности сановника Алексея Александровича Каренина привлечены государственные дела семидесятых годов. Например, нашумевшее и длившееся вплоть до восьмидесятых годов дело о злоупотреблениях, допущенных при продаже частным лицам башкирских земель в Уфимской и Оренбургской губерниях. Изданные в 1871 г. правила для продажи земель в этих губерниях грубо нарушались. Видимо, это «дело» и упоминается в романе как «дело об устройстве инородцев», которым какое-то время был увлечен Каренин (стр. 244—245). А занимавшее Каренина дело «об орошении полей» — тоже подлинное дело семидесятых годов. После Самарского голода 1873 г. возникали различные проекты орошения степей и, как считал Каренин, «на это дело было потрачено и тратилось очень много денег и совершенно непроизводительно» (стр. 244).

На вечере у Бетси Тверской Каренин увлекся серьезным разговором об общей воинской повинности. 1 января 1874 г. был издан указ, по которому воинская повинность распространялась на все сословия. Каренин «стал защищать» новый указ перед княгиней Бетси, «которая нападала на него» (стр. 122).

В разговоре Левина со Свияжским о рабочем вопросе поминается «самое либеральное» Лассалевское направление и «Шульце-Деличевское направление» (стр. 285). В романе названы имена немецких политических и общественных деятелей Фердинанда Лассаля, основателя Всеобщего германского рабочего союза» и полемизировавшего с ним Германа Шульце-Делича, основателя первого кредитного товарищества. В том же разговоре упоминается «Мильгаузенское устройство»* (стр. 285) — речь идет о рабочем городке в городе Мюльгаузене (в Эльзасе), построенном в пятидесятых-шестидесятых годах фабрикантом Дольфусом, основавшим «Общество попечения об улучшении быта рабочих».

В период писания «Анны Карениной» был злободневным вопрос о железных дорогах, что было вызвано опубликованными в апреле 1873 г. новыми правилами для концессионеров, и о проекте новой большой сети железнодорожного полотна. Пресса уделяла этому большое внимание, некоторые статьи могли бы быть своего рода комментарием к роману Толстого. Один публицист, например, писал: «Прежние откупщики воскресли в лице концессионеров железных дорог»54. Не обошел Толстой и этого явления эпохи. Степан Аркадьич Облонский, мечтавший о большом окладе, добивался явно шаржированного Толстым места «члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог» (стр. 602).

За обедом у Облонских между Карениным, Песцовым и Кознышевым возник спор о классическом и реальном образовании. Эти споры продолжались в доме Облонских, они и в действительности велись в ту пору

- 825 -

Рисунки Л. Н. Толстого

на рукописи романа «Анна Каренина»

- 826 -

по всей стране. В 1871 г. был принят новый гимназический устав, по которому упразднялись реальные и оставлялись только классические гимназии, в которых на 50 процентов увеличивалось количество часов, отводимых для древних языков. 15 мая 1872 г. опубликован закон о реальных училищах. «Дисциплина ума», как ее понимала бюрократия, а не реальные знания, которых она боялась, — вот что стремилось насадить правительство и вот чему сочувствовал Каренин. «Мне кажется, — говорил Каренин в споре, — что нельзя не признать того, что самый процесс изучения форм языков особенно благотворно действует на духовное развитие. Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное, тогда как, к несчастию, с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени». Каренин почти дословно привел официальную аргументацию и затем точно разъяснил, что под нравственным он подразумевал «антинигилистическое влияние» (стр. 328).

От обсуждения реформы разговор с Карениным «перескочил на новую тему женского образования», в связи с тем, что «правительство открывает женские курсы и университеты». Проблема женского образования была одной из острейших проблем того времени. Тяга к знаниям, борьба за независимость захватила многих женщин, и прогрессивные круги общества стояли на их стороне. Не имея права на зачисление в университет, некоторые женщины поступали в заграничные университеты и в среде русской эмиграции приобщались к революционной деятельности. Это беспокоило русское правительство, и, чтобы отвлечь женщин от иностранных университетов, оно стало разрешать публичные лекции по университетским программам, а в конце 1872 г. учредило акушерские курсы при Медико-хирургической академии в Петербурге и разрешило открыть первые Высшие женские курсы профессора В. И. Герье в Москве.

«Университетский вопрос», затронутый в беседе Левина с московскими профессорами Катавасовым и Метровым, тоже злободневен. «Университетский вопрос был очень важным событием в эту зиму в Москве», — говорится в романе (стр. 570). И действительно, в это самое время широко обсуждался проект изменения университетского устава 1863 г. В 1873—1874 гг. шла острая полемика по этому поводу между газетами и журналами разных направлений. В черновой редакции романа об «университетском вопросе» рассказано подробнее, чем в завершенном романе: «Три старые профессора в совете не приняли мнения молодых, молодые подали особое мнение. Мнение это было, по суждению одних, ужасно, по суждению других, — было самое простое и справедливое мнение, и профессора разделились на две партии» (т. 20, стр. 498). Такое разъяснение дает основание предположить, что первоначально Толстой под «университетским вопросом» разумел историю, разыгравшуюся в Московском университете в 1865—1866 гг., в связи с перевыбором одного из профессоров на новое пятилетие. Об этой истории подробно рассказано в воспоминаниях

- 827 -

Б. Н. Чичерина55. Но поскольку событие это было почти десятилетней давности, Толстой, вернее всего, в завершенном романе имел в виду «университетский вопрос» семидесятых годов.

Николай Левин рассказывает брату историю своего знакомого Крицкого, которого «выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы» (стр. 79). В семидесятые годы революционеры рассматривали как одну из форм «хождения в народ» работу в воскресных школах для рабочих на фабриках и заводах. В 1874 г. за участие в работе этих школ многих студентов исключили из университета.

Сенсационный «процесс» о «предстоящем наказании иностранцу, судившемуся в России», тоже нашел отклик у персонажей романа Толстого. О нем говорят в салоне графини Боль (стр. 576). Это разбиравшийся в Московской судебной палате в 1875 г. процесс железнодорожного предпринимателя и дельца Б.-Г. Струсберга, получившего с помощью взяток ничем не обеспеченную ссуду более чем на семь миллионов рублей, в результате чего банк потерпел крах. По приговору суда Струсберг был выслан за границу. «Я думаю, что выслать его за границу, все равно, что наказать щуку, пустив ее в воду», — так говорил Левин, повторяя слова «из фельетона газеты» (стр. 576). Дело Струсберга мельком упоминается в черновиках «Воскресения».

Наконец, проблема развода, занимающая важное место в романе с первого же наброска, была наиболее актуальной именно в годы писания «Анны Карениной». За несколько месяцев до начала работы Толстого, в конце 1872 г. появились в периодической печати сообщения о проекте комиссии по вопросу о духовно-судебной реформе по делам брачным и бракоразводным. Беспокойство было вызвано результатами статистики, показавшими, что в России разводы не производятся, что люди часто поставлены в безвыходное положение, так как развод был почти невозможен. Прежде всего была угнетена в этом деле женщина, которую закон отдавал под власть мужчины. Об этом писалось в одном из обзоров «Отечественных записок», где высказывалось по этому поводу возмущение и беллетристам подсказывалась эта злободневная тема для новых произведений56.

Крупным общественным событием в России семидесятых годов был «славянский вопрос», т. е. вопрос об освобождении славянских народов из-под власти турок на Балканах. Особенно обострился этот «вопрос» после возникновения летом 1876 г. сербско-черногорско-турецкой войны. Толстой в это время заканчивал «Анну Каренину». К добровольческому движению и ко всему тому военному ажиотажу, который поднялся тогда в России, Толстой относился отрицательно. (Однако, когда 1 апреля 1877 г. Россия вступила в войну с Турцией, Толстой писал А. А. Толстой:

- 828 -

«Как мало занимало меня сербское сумашествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня» (т. 62, стр. 322).

Это не занимавшее Толстого «сербское сумашествие», прежде всего добровольческое движение, стало одной из центральных тем последней, восьмой части романа Толстого. Действующие лица и горячо обсуждают «славянский вопрос» и принимают участие в добровольческом движении. Вронский едет на войну, Сергей Иванович Кознышев предлагает дать ему письма сербскому князю, будущему королю Милану Обреновичу (1854—1901) и сербскому политическому деятелю Иовану Ристичу (1831—1899) (стр. 654).

В славянофильских кругах повысился тогда же интерес к сочинениям крупнейшего идеолога славянофильства А. С. Хомякова (1804—1860). Кознышев советует своему брату Левину, переживавшему тогда духовный кризис, «прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том» (стр. 661). По-видимому, это был второй том сочинений Хомякова, вышедший за границей в конце шестидесятых годов. Быть может именно эту «книгу Хомякова» читал и Толстой весною 1877 г. (см. т. 62, стр. 321).

В спорах о национальном значении сербской войны, в противовес славянофильскому настроению, князь Щербацкий цитирует суждение французского писателя Альфонса Карра (1808—1890) о войне (стр. 677).

Не только общественные явления, но научные проблемы, открытия, новые книги, вопросы искусства, театр, упоминаемые в романе, — все именно те, которые были в центре внимания в то время.

Книга Тиндаля о теплоте, которую читает Левин (стр. 86), — наиболее известное сочинение английского физика Джона Тиндаля «Теплота, рассматриваемая как род движения», русский перевод которой поступил в продажу в феврале 1873 г. В черновиках романа изложено отношение Левина, интересовавшегося в тот период вопросами электричества и магнетизма, к книге Тиндаля (т. 20, стр. 181—182).

В 1872—1875 гг. в журнале «Вестник Европы» шла полемика, вызванная статьей К. Д. Кавелина «Задачи психологии» и ответной статьей И. М. Сеченова «Кому и как разрабатывать психологию». Толстой не лишил себя удовольствия поиронизировать над профессорской ученостью и создал беседу между Сергеем Ивановичем Кознышевым и харьковским профессором философии, «маленьким желтым человечком в очках, с узким лбом». Речь шла о «модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?» (стр. 27). Не убедив оппонента в правильности своих взглядов, профессор привел как высший авторитет имена Вурста, Кнауста и Припасова; имена эти, так же как и упомянутый Кознышевым Кейс, — вымышленные. В этом комизм положения.

В той же полемике между К. Д. Кавелиным и И. М. Сеченовым поминалась известная книга Сеченова «Рефлексы головного мозга», пользовавшаяся

- 829 -

в те годы большой популярностью. «Рефлексами головного мозга» оправдал себя Облонский, когда он неуместно «совершенно невольно вдруг улыбнулся» во время объяснения с оскорбленной женой (стр. 8).

В связи с вышедшей в 1871 г. книгой Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» в журналах семидесятых годов печатались статьи о теории Дарвина. Такие-то статьи «о происхождении человека как животного» Левин «встречал в журналах» (стр. 26).

В кабинете Каренина лежала «начатая французская книга о евгюбических надписях» (стр. 243). В 1444 г. в умбрийском городе Gibbio (Италия) были найдены семь бронзовых досок с надписями, относящимися к религиозным обрядам. В ноябрьском номере журнала «Revue de Deux Mondes» за 1875 г. напечатана статья французского филолога Мишеля Бреаля об «евгюбических таблицах» («Les tables Eugubines»). Ее, по-видимому, и читал Каренин.

В 1874 г. в журнале «Знание» № 1 напечатана статья английского социолога Герберта Спенсера «Наше воспитание как препятствие к правильному пониманию общественных явлений». Мысли из этой статьи приводит Свияжский в беседе с Левиным (стр. 287).

Анна Каренина читает «новую книгу Тэна» (стр. 559). В черновой редакции еще точнее: Анна «занималась чтением не романов, ... а модных серьезных книг» — и среди авторов назван Тэн. В 1876 г. вышла книга Тэна «L’ancien régime» — это первая часть задуманной им истории происхождения современной Франции. Поскольку над шестой частью романа Толстой работал в конце 1876 г. (на одной из рукописей помета: 10 декабря 1876 г.), вернее всего, Толстой имел в виду именно эту «новую книгу Тэна».

Даже когда Каренин в связи с предстоящей поездкой по делу ревизии «стал соображать маршрут путешествия» (стр. 346), Толстой дал ему в руки недавно вышедший справочник Фрума «Путеводитель по России. Расписание пассажирских железнодорожных и пароходных сообщений», издававшийся с конца 1860-х годов.

В споре с Песцовым «о достоинствах и недостатках Вагнеровского направления в искусстве» Левин, выражая в сущности мысли самого Толстого, доказывал, что художественной ошибкой программной музыки является то, что «музыка хочет переходить в область чужого искусства», и как пример подобной ошибки искусства он упоминает «скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, восстающие вокруг фигуры поэта на пьедестале» (стр. 574). В 1875 г. в Академии художеств на конкурсе проектов памятника Пушкину была выставлена работа М. М. Антокольского: Пушкин изображен сидящим на скале, а по уступам скалы к нему поднимаются герои его произведений. Об этом памятнике говорит Левин.

Между Левиным и Анной идет беседа о «французском искусстве теперь», о новой иллюстрации Библии французским художником (стр. 584). Это иллюстрации Гюстава Дорэ, выполненные им в 1864 г.

- 830 -

В отрывистый разговор Вронского с Кити во время кадрили тоже вошла современная тема «о будущем общественном театре» (стр. 73). Это отклик на поднятый в московском обществе и печати вопрос о создании общественного театра в отличие от императорских. Идея эта возникла еще в конце шестидесятых годов, а в 1872 г. при Политехнической выставке в Москве был такой общественный театр.

В романе упоминаются певицы, успешно гастролировавшие в России в семидесятых годах: шведская певица Христина Нильсон — о ней беседуют в гостиной Бетси Тверской (стр. 113); итальянская певица Карлотта Патти — в оперу слушать Патти едет Анна, пренебрегая отношением к ней петербургского света. (Из черновиков узнаем, что это было «первое представление „Дон Жуана“ с Патти», и театр «был полон цветом петербургского общества» (т. 20, стр. 376). «Об особенности таланта» певицы Паулины Лукка рассуждают в салоне графини Боль (стр. 575).

Не забыл писатель иллюстрировать яркими примерами праздную жизнь светского общества. Тут и модное увлечение спиритизмом, и пирушки у банкиров, украшавших свои приемы присутствием аристократии, и гипнотический сеанс у графини Лидии Ивановны, послуживший Каренину основанием для отказа в разводе. Все это самое злободневное для первой половины семидесятых годов. Этот мир Толстой хорошо знал и неумолимо обличал57.

Казалось бы, освещены все грани жизни в современном романе, но нельзя не заметить, что забыта очень важная подробность. Толстой не отразил в «Анне Карениной» революционного движения. Как раз в годы создания этого произведения действовали кружки чайковцев и долгушинцев. 1874 год — зенит хождения в народ, в конце 1876 г. организовалась «Земля и воля». В первые же годы десятилетия начался бурный рост стачек на фабриках и заводах. В романе революционное движение представлено одним только типом разночинца в сцене у Николая Левина, а темы рабочего класса вообще нет. «В России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа к земле», — утверждал Левин.

Такова точка зрения и самого автора. Его приверженность к земле как первооснове человеческих отношений дала возможность правильно усмотреть исторический процесс в сфере земледелия и землевладения, но лишила его возможности понять исторический процесс в целом. Он ограничил себя сферой отдельных его проявлений и частных обобщений.

- 831 -

Титульный лист романа «Анна Каренина»

с дарственной надписью Л. Н. Толстого

- 832 -

«...связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй»58.

Создание романа заканчивалось в атмосфере напряженного искания смысла жизни, порывы художника требовали новых путей воплощения. 3 марта 1876 г. жена писателя занесла в свой дневник: «Вчера Лев Николаевич подошел к столу, указал на тетрадь своего писанья и сказал: „Ах, скорей, скорей бы кончить этот роман и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль... Так в „Анне Карениной“ я люблю мысль семейную, в „Войне и мире“ любил мысль народную, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей“. И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.»59.

Начались новые поиски, но не принесли они писателю такого удовлетворения, какое он испытывал, рождая в муках свое великое творение «Анну Каренину».

В 1875—1877 гг. «Анна Каренина» печаталась в журнале «Русский вестник». Публикация закончилась в апрельской книжке 1877 г. седьмой частью романа. Восьмая часть издана отдельной книгой летом того же 1877 г. В следующем, 1878 г. вышло первое и почти одновременно второе отдельное издание романа в трех томах.

Больше при жизни Толстого роман ни разу не выходил отдельно. С. А. Толстая, имевшая исключительное право на издание сочинений Толстого, написанных до 1881 г., включала и «Войну и мир» и «Анну Каренину» только в собрания сочинений, издательницей которых была она. За время с 1880 до 1910 г. вышло восемь собраний сочинений, и в каждом тома 9 и 10 неизменно занимала «Анна Каренина».

После смерти Толстого вступило в силу завещание, по которому все его произведения были переданы во всеобщую собственность. «Анна Каренина» не только входила во все собрания сочинений, выпускавшиеся теперь различными издателями, но в 1912 г., после 34-летнего перерыва, роман вышел в третий раз отдельной книгой в двух томах.

С 1914 г., в связи с начавшейся империалистической войной, резко снизилась публикация произведений Толстого. И только после Октябрьской революции, когда состоялось решение Советского правительства издавать

- 833 -

сочинения русских классиков массовыми тиражами и рассылать их по всем библиотекам страны, для творений Толстого началась новая жизнь. В числе первых было собрание художественных произведений Толстого тиражом в 10 000 экземпляров, вошла в него, конечно, и «Анна Каренина». Затем начали издаваться одно за другим собрания сочинений Толстого, тиражи их росли от 50 000 в 1928 г. до 300 000 экземпляров в 1962—1963 гг. Всего издано в нашей стране после Октября семь собраний художественных произведений и одно 90-томное полное собрание сочинений. В каждом — «Анна Каренина», а в полном собрании сочинений, кроме завершенного текста романа, отдельный том, 20-й, отведен черновым редакциям и вариантам. Итак, в собраниях сочинений «Анна Каренина» вышла за время с 1918 г. восемь раз общим тиражом 870 000 экземпляров.

Как ни велики тиражи собраний сочинений, они не могут удовлетворить спрос на произведения Толстого. И все его художественные сочинения издавались и множество раз переиздавались отдельными книгами. «Анна Каренина» выходила почти ежегодно, а, например, в 1935 г., к 25-летию со дня смерти Толстого, роман был издан три раза. И это не единственный случай: по три раза он издавался в 1949 и в 1953 гг., а в 1950 г. — за один год шесть раз. Росли тиражи — от 10 000 до 200 000 экземпляров. Это только на русском языке.

Переводили «Анну Каренину» и на языки народов нашей страны. Теперь на родном языке читают роман азербайджанцы, армяне, латыши, казахи, литовцы, молдаване, украинцы, эстонцы и другие народы. К пятидесятилетию со дня смерти Толстого «Анна Каренина» вышла на таджикском языке в переводе Рахима Хашими под редакцией таджикского прозаика и драматурга Сатыма Улуг-заде. Якутский писатель Н. Мординов перевел роман на якутский язык. Полностью «Анна Каренина» переведена на восемнадцать языков, а отрывки из романа переведены еще на девять.

Всего за годы Советской власти «Анна Каренина» вышла на русском и языках народов СССР 63 раза. Советские читатели получили более двух миллионов экземпляров романа Льва Толстого. Бессмертная «Анна Каренина», как и другие великие творения, живет новой жизнью в новых поколениях.

СноскиСноски к стр. 803

1 Письмо к С. А. Рачинскому от 27 января 1878 г. (т. 62, стр. 377).

Все ссылки на тексты Толстого даются по изданию: Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (в 90 томах). Под общ. ред. В. Г. Черткова. М. — Л., Гослитиздат, 1928—1959, с указанием только томов и страниц.

2 «Дневники С. А. Толстой». М., 1928, стр. 32.

Сноски к стр. 804

3 Впервые это отмечено Н. К. Гудзием в комментарии к роману — т. 20, стр. 578.

Сноски к стр. 805

4 Толстой не точно назвал отрывок. Следует: «Гости съезжались на дачу...»

5 Письмо к Н. Н. Страхову от 25 марта 1873 г. (т. 62, стр. 16).

Сноски к стр. 806

6 О первых вариантах «Анны Карениной» см. т. 20 (публикация вариантов и статья Н. К. Гудзия), а также статью В. А. Жданова «Из истории создания „Анны Карениной“» в «Яснополянском сборнике» (1955) и его книгу «Творческая история „Анны Карениной“». М., 1957. Правильно опубликованы первые два варианта в «Литературном наследстве», т. 69, кн. 1 (М., 1961), стр. 397—442.

Сноски к стр. 808

7 Фамилия Ордынцев промелькнула в записи на полях на листе третьего наброска начала, где фигурирует Нерадов, и повторилась в разговоре Кити с Анной — в четвертом варианте.

Сноски к стр. 809

8 Первая полная редакция романа (пятый вариант) впервые публикуется полностью в настоящем издании, стр. 687—799.

Сноски к стр. 810

9 Подробно история писания «Анны Карениной» изложена Н. К. Гудзием в т. 20 и в кн. В. А. Жданова «Творческая история „Анны Карениной“». М., 1957, См. также книги: Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой в семидесятые годы. Л., 1960, стр. 151—226 и Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963. Н. Н. Арденс. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., 1962.

10 Подробный анализ рукописей романа см. в кн. «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого». М., 1955.

11 Письмо к А. Е. Берсу от 3 ноября 1865 г. (т. 61, стр. 111).

Сноски к стр. 811

12 Письмо к А. А. Фету от 23 сентября 1873 г. (т. 62, стр. 48).

13 Письмо к Н. Н. Страхову от 13(?) декабря 1873 г. (т. 62, стр. 61).

14 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». СПб., 1914, стр. 32.

15 Письмо С. А. Толстой к А. А. Толстой от 30 января 1875 г. (ГМТ).

16 с осторожностью (франц.).

17 Письмо к А. А. Толстой от 8—12 марта 1876 г. (т. 62, стр. 257).

Сноски к стр. 812

18 Письмо к Н. Н. Страхову от 8—9 апреля 1876 г. (т. 62, стр. 265).

19 Письмо к Н. Н. Страхову от 7—8 июня; к С. А. Толстой от 5 сентября и к Н. Н. Страхову от 12—13 ноября 1876 г. (т. 62, стр. 278; т. 83, стр. 228; т. 62, стр. 290).

20 «Дневники С. А. Толстой», стр. 36—37; письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 9 декабря 1876 г. (ГМТ).

21 Возмущенный этой заметкой Толстой написал, но не послал письмо в газету «Новое время». См. т. 62, стр. 329—331.

22 См. ниже текстологический комментарий.

Сноски к стр. 813

23 Дневник, 23 января 1896 г. (т. 53, стр. 77).

24 Дневник, 5 мая 1893 г. (т. 52, стр. 78).

25 Письмо к А. Ф. Кони от 26 августа 1895 г. (т. 68, стр 146).

26 Письмо к Ф. Ф. Тищенко от 12 декабря 1886 г. (т. 63, стр. 424).

27 Письмо к И. Б. Файнерману, декабрь 1886 г. (т. 63, стр. 436).

Сноски к стр. 816

28 Письмо к Н. Н. Страхову от 26 апреля 1876 г. (т. 62, стр. 269).

29 Воспоминания В. Истомина о Л. Н. Толстом: «На закате» (впервые опубликованы в кн. В. А. Жданова «Творческая история „Анны Карениной“», стр. 243).

Сноски к стр. 817

30 Дневник С. А. Толстой, 20 ноября 1876 г. («Дневники», стр. 36). Речь идет о главе XXVIII пятой части.

31 Письмо Т. Л. Сухотиной-Толстой к В. А. Жданову, 1946 г. (публикуется впервые).

32 И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1969, стр. 96.

33 Письмо к Н. Н. Страхову от 23—26 апреля 1876 г. (т. 62, стр. 269).

34 Подробно творческий процесс создания прослежен в комментариях Н. К. Гудзия (т. 20) и в кн. В. А. Жданова «Творческая история „Анны Карениной“».

Сноски к стр. 818

35 См. указанные выше книги: Б. М. Эйхенбаум Лев Толстой в семидесятые годы, стр. 201—202 и Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год, стр. 271.

36 Сохранившаяся часть статьи А. А. Фета впервые опубликована в «Литературном наследстве», т. 37-38. М., 1939, стр. 231—238.

37 М. С. Громека. Последние произведения гр. Л. Н. Толстого. М., 1884.

Сноски к стр. 819

38 См. письма Толстого к А. А. Фету 1—2 и 2—3 сентября 1877 г. (т. 62, стр. 340—342), и письма к М. С. Громеке январь, февраль и апрель 1883 г. (т. 63, стр. 129—131, 136).

39 Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 11 («Дневник писателя»). СПб., 1895, стр. 248—249.

40 См. т. 76, стр. 296. Был ли послан девочкам ответ Толстого, неизвестно.

41 В. В. Вересаев. Воспоминания. М., 1936, стр. 440—441. См. также «Дневник М. С. Сухотина». — «Литературное наследство», т. 69, кн. 2, стр. 195—196.

Сноски к стр. 820

42 Письмо к Н. Н. Страхову 23—26 апреля 1876 г. (т. 62, стр. 269). Интересны рассуждения Б. М. Эйхенбаума об эпиграфе, изложенные в его книге, стр. 189—204.

Сноски к стр. 821

43 См.: Н. Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения. М., 1928, стр. 218—219; его же. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии. М., 1963, стр. 305 и сл.; С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной» («Литературное наследство», № 37-38); Н. К. Гудзий. Комментарии к «Анне Карениной» в юбил. издт. т. 20, стр. 640—641; Э. Г. Бабаев. Примечания к «Анне Карениной». — Т. 9 двадцатитомного собрания сочинений Л. Н. Толстого. М., 1963.

44 Т. 34, стр. 346.

45 Оперетта Штрауса «Летучая мышь»: «Великолепно, если я поборол...» (нем.).

Сноски к стр. 822

46 Подробно об этом см. в кн. В. А. Жданова «Творческая история „Анны. Карениной“», глава одиннадцатая. Здесь содержание ее приводится сокращенно.

47 В. И. Ленин. Л. Н. Толстой и его эпоха. — Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 100—101.

Сноски к стр. 823

48 В. И. Ленин. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов. — Там же, т. 16, стр. 218.

49 В. И. Ленин. Л. Н. Толстой. — Там же, т. 20, стр. 19.

50 В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. — Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 452.

51 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 175.

52 Письмо к С. Н. Толстому от 21 февраля 1876 г. (т. 62, стр. 248).

53 «Отечественные записки», 1874, № 2, стр. 281.

Сноски к стр. 824

* Так в тексте.

54 «Год. Историко-политическое обозрение. 1872—1873». Изд. «Вестника Европы», 1873, стр. 107—108.

Сноски к стр. 827

55 Б. Н. Чичерин. Московский университет. М., 1929.

56 См. «Отечественные записки». 1872, № 12 («Наши общественные дела»).

Сноски к стр. 830

57 Подробнее обо всех отраженных в романе событиях и фактах см.: Н. К. Гудзий. Комментарии к роману. — Т. 20, стр. 640—641; С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». — «Литературное наследство» № 37-38, стр. 566—590; В. Ф. Саводник. Примечания к «Анне Карениной». М. — Л., Гос. изд-во, 1928; В. А. Жданов. Творческая история «Анны Карениной»; Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии..., стр. 305 и сл.; Э. Г. Бабаев. Примечания к «Анне Карениной», в т. 9, двадцатитомного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Сноски к стр. 832

58 В. И. Ленин. Л. Н. Толстой и его эпоха. — Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 100—101.

59 «Дневники С. А. Толстой», стр. 37.