- 257 -

КОММЕНТАРИИ

- 258 -

- 259 -

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого. Рукописный отдел (Москва).

РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Гольденвейзер — Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959.

Гусев, II, IV — Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957; Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970.

ЛН — «Литературное наследство», т. 35—36. Л. Н. Толстой. I. М., 1939; т. 37—38. Л. Н. Толстой. II. М., 1939; т. 69. Лев Толстой. Кн. 1—2. М., 1961; т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1—2. М., 1965; т. 90. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 1—4. М., 1979.

Некрасов — Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений: В 15 т. Л. — СПб., 1981—2000.

Описание — Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого. Сост. В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур, Е. С. Серебровская. Общ. ред. В. А. Жданова. М., 1955.

Переписка — Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, доп. Сост., вступит статья и прим. С. А. Розановой. М., 1978.

Толстой в воспоминаниях, 1960 — Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Изд. 2-е, испр. и доп. Подготовка текста и прим. Н. Н. Гусева, В. С. Мишина, Л. Д. Опульской; вступит. статья К. Н. Ломунова. М., 1960.

Толстой в воспоминаниях, 1978 — Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Составление, подготовка текста и комментарии Г. В. Краснова; вступит. статья К. Н. Ломунова. М., 1978.

- 260 -

Тургенев — Тургенев И. С. Полное собрание сочинений: В 28 т. Сочинения в 15 т. Письма в 13 т. М. — Л., 1960—1968.

Чехов — Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Письма: В 12 т. М., 1974—1983.

Юб. — Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928—1958.

- 261 -

В четвертый том Полного собрания сочинений вошли повести Л. Н. Толстого «Казаки», «Поликушка» и неоконченные художественные произведения конца 1850 — первой половины 1860-х годов: «Декабристы», рассказы из деревенской жизни, «Сон», «Отъезжее поле».

«Казаки» Толстой писал, с перерывами, десять лет. При этом в 1863 г. работа оказалась скорее прекращена, чем завершена. Подобно тому, как из «Романа русского помещика» в 1856 г. было опубликовано лишь «Утро помещика», повесть «Казаки» явилась обработанной для печати частью «кавказского романа», называвшегося «Беглец», «Беглый казак», «Казаки», над которым Толстой усердно трудился в 1857—1862 гг. В сложном рукописном фонде «Казаков» отразилась и творческая история «кавказского романа». Судя по дневниковой записи 30 сентября 1865 г. («мои казаки, будущее»), замысел этого романа оставался в творческом воображении Толстого, однако больше ничего не было создано.

Рукописи «Казаков» публиковались в томе 6 Юбилейного издания (1929, доп. тираж 1936), томах «Литературного наследства» (№ 35—36, 69—1939, 1961), отдельном издании повести в серии «Литературные памятники» (1963). В настоящем издании они впервые воспроизводятся полностью и расположены в хронологическом порядке (т. 4 второй серии). Изучая этот материал, можно не только понять историю создания «Казаков», но и наблюдать идейную и художественную эволюцию Толстого от начала 50-х до начала 60-х годов.

Хотя «Казаки» входили во все прижизненные собрания сочинений, начиная с изд. Ф. Стелловского 1864 г., сам Толстой не вносил никаких поправок. Исследование рукописей позволило устранить многочисленные ошибки и искажения, проникшие в текст при публикации его журналом «Русский вестник». Эта работа проводилась для «Литературных памятников», но завершена лишь теперь.

Появившаяся в феврале 1863 г. повесть «Казаки» стала первым художественным произведением, увидевшим свет после почти четырехлетнего перерыва: строго осудив «Семейное счастие» и увлекшись педагогикой, Толстой в эти годы работал над несколькими вещами, но ничего не печатал. «Казаки» обозначили рубеж. Сразу после них опубликована повесть «Поликушка» и тогда же начат «роман из времени 1810 и 20-х годов», как названа будущая «Война и мир» в октябрьском письме 1863 г. Толстой снова почувствовал себя «писателем всеми силами своей души».

Работа над «Поликушкой» происходила в 1861—1863 годах и отразилась в двух рукописях: неполно сохранившемся автографе и копии, сделанной С. А. Толстой, с поправками автора. Рука С. А. Толстой как переписчицы

- 262 -

и помощницы, которой Толстой нередко диктовал, пользуясь своими черновиками, впервые появляется среди материалов данного тома. Отрывки из рукописей «Поликушки» публиковались в т. 7 Юбилейного издания (1932, доп. тираж 1936); в наст. изд. полностью воспроизведен автограф и дан исчерпывающий свод вариантов по копии. Впервые проведена критическая проверка печатного текста по рукописям и внесены необходимые исправления.

Неоконченные произведения, не публиковавшиеся при жизни Толстого, печатаются по автографам. По рукописи даются и «Декабристы», хотя они появились в 1884 г. в книге: «XXV лет. 1859—1884. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Исследование показало, что сохранившаяся наборная рукопись, отправленная для печати в Петербург — последний момент обращения Толстого к тексту; набор и корректура проходили без его участия.

Как обычно, большие сложности возникали с датировкой неоконченных произведений. Анализ почерка, бумаги, внешнего вида рукописей позволил установить, что сохранившиеся фрагменты «Отъезжего поля» следует отнести к 1863 и 1865 г.; сделанное в 1856—1857 годах остается неизвестным, хотя работа того времени удостоверена дневниковыми записями Толстого. Споры возникали и о дате копии «Декабристов»: 1862 или 1884 г.? Изучение вопроса подтвердило раннюю дату. Переписка С. А. Толстой с Н. Н. Страховым (опубликована в 2000 г.) свидетельствует, что в середине 1880-х годов возникло намерение (неосуществленное) включить неоконченный рассказ «Идиллия» под названием «Деревенская идиллия» в том «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». В сущности, тот же замысел осуществлялся Толстым под названием «Тихон и Маланья». В настоящем издании к этому рассказу (или повести) отнесены несколько автографов начала 1860-х годов, печатавшиеся в Юбилейном издании отдельно, среди «Отрывков рассказов из деревенской жизни» (см. комментарии).

В начале 1860-х годов была создана и первоначальная редакция «истории лошади» — «Хлыстомер», позднее переделанная; повесть напечатана в 1886 г. под заглавием «Холстомер» (см. т. 14 наст. изд.).

Неоконченные «Декабристы», вместе с «Казаками», рассказами о народной жизни, стихотворением в прозе «Сон» и «Отъезжим полем» — непосредственные предшественники книги «Война и мир». Печатая «Казаков», Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен».

В конце 1870-х годов Толстой снова вернулся к замыслу «Декабристов» (см. т. 9 наст. изд.), но и тогда роман остался лишь в многочисленных рукописях.

_________

Тексты и комментарии подготовили: И. П. Видуэцкая («Поликушка», «Идиллия», «Тихон и Маланья», отрывки рассказов из деревенской жизни); Л. Д. Громова-Опульская («Казаки»); Т. Ю. Пластова («Декабристы», «Сон»); Л. Н. Кузина, М. А. Соколова («Отъезжее поле»).

- 263 -

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1853—1863 гг.

КАЗАКИ

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ

1852 годаВпервые: «Русский вестник», 1863, № 1, с. 5—154 (ценз. разр. 25 января 1863 г.). Подпись: Граф Лев Толстой.

Сохранились 571 лист автографов и копий, 7 листов материалов (записи песен и заговора).

Печатается по журнальному тексту, с исправлениями по рукописям (автографам и копиям):

С. 7, строки 17—18: закутавшись и съежившись — вместо: закутавшись и сжавшись (по А).

С. 10, строки 4, 7: Дмитрий Андреич — вместо: Дмитрий Андреевич (по А).

С. 15, строка 9: ошибки не могут повториться — вместо: ошибки не могут повторяться (по А и К).

С. 15, строки 38—39: сам не помня как, перелезает — вместо: сам не помня, перелезает (по А и К).

С. 16, строка 17: оглядевший проезжего — вместо: оглядевший проезжих (по А и К).

С. 16, строки 42—43: красота снеговых гор, о которой ему толковали — вместо: красота снеговых гор, о которых ему толковали (по А, К1, К2).

С. 16, строка 16: Кочкалыковский хребет — вместо: Кочкалосовский хребет (по А и К).

С. 20, строки 10—11: исключение из правила — праздник — вместо: исключение из правила (по А).

С. 25, строки 34—35: однообразно бурливший — вместо: однообразный, бурливший (по А и К).

С. 29, строка 12: али уряднику — вместо: или уряднику (по А в К).

С. 29, строка 26: пошел к кордону — вместо: пошел по кордону (по А в К).

С. 29, строки 43—44: пошел под окно; слышит — вместо: пошел; под окном, слышит (по А в К).

С. 32, строки 23—24: Равномерные ночные звуки шуршанья камышин, храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды — вместо: Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды (по А, К1, К2).

- 264 -

С. 34, строка 4: повторяли казаки — вместо: повторили казаки (по А и К).

С. 34, строки 40—41: а то може — вместо: а то тоже (по А в К).

С. 35, строка 32: а из-под ней — вместо: а из-под нее (по А и К).

С. 38, строка 22: нынче — вместо: ныне (по А в К).

С. 38, строка 40: по площади и улицам — вместо: по площадям и улицам (по А1, А2).

С. 39, строка 30: стягивал — вместо: который стягивал (по А в К).

С. 40, строка 1: жить будем — вместо: жить будет (по А и К).

С. 40, строки 33—34: формы, обозначавшиеся — вместо: формы, обозначившиеся (по А и К).

С 41, строка 40: Стадо еще не пригоняли — вместо: Стадо еще не прогоняли (по К1, К2).

С. 44, строка 20: хошь ты и солдат — вместо: хоть ты и солдат (по К).

С. 46, строка 21: другие армейские — голь — вместо: другая армейская голь (по А и К).

С. 47, строка 2: Бают, крест выйдет. — вместо: Бают, крест вышлют. (по А в К).

С. 47, строки 17—18: толкал под бок Назарку — вместо: толкал под бока Назарку (по А в К).

С. 49, строки 4—5: Что будем делать! — вместо: Что будешь делать! (по А).

С. 52, строка 32: очиститься должон — вместо: очиститься должен (по А).

С. 57, строка 12: затянулся ремнем — вместо: затянул ремнем (по А в К).

С. 63, строка 8: батюшка Илья Василич — вместо: батюшка Илья Васильевич (по А и К).

С. 63, строка 39: не то как бабы — вместо: не то как бы (по А и К).

С. 64, строка 25: Что же, неужли — вместо: Что же, неужели (по А).

С. 66, строка 16: Шш! Теперь молчи — вместо: Ши! Теперь молчи (по А).

С. 66, строка 26: Лес казался странно высоким. — вместо: Лес казался страшно высоким. (по А и К).

С. 66, строка 37: спины, лица и руки — вместо: спины, глаза и руки (по А).

С. 68, строка 5: Не, это мой след, а во — вместо: Не, это мой след (по А).

С. 68, строки 18—19: топот галопа послышался на мгновенье из-за треска, перешел в гул — вместо: топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул (по А).

С. 73, строка 16: Скоро приехали верхами — вместо: Скоро приехали верхом (по А в К).

С. 73, строка 19: ваше бродие — вместо: ваше благородие (по А в К).

С. 73, строка 30: Ты грамотный? — вместо: Ты грамотен? (по А в К).

С. 79, строка 4: На работы и на ученья — вместо: На работы и на учение (по А и К).

С. 82, строка 20: под нестянутой рубахой — вместо: под ее стянутою рубахой (по А).

С. 83, строка 23: Оно было ему слишком близко к сердцу. — вместо: Оно было ему слишком к сердцу. (по А и К).

- 265 -

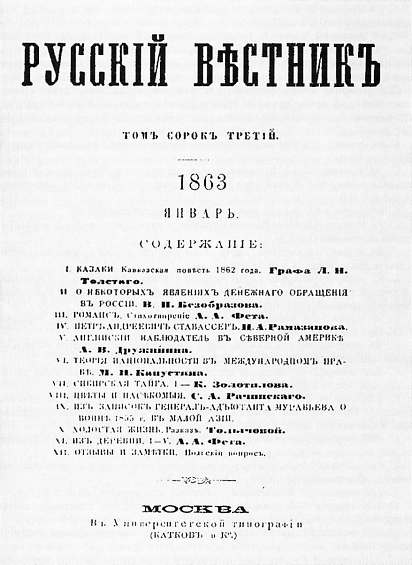

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСНИК», № 1 за 1863 г.

С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ ПОВЕСТИ «КАЗАКИ»

- 266 -

С. 84, строка 6: Говорят, в набег скоро. — вместо: Говорят, что в набег скоро. (по А в К).

С. 84, строка 7: а слыхал — Криновицыну — вместо: а слыхал, что Криновицыну (по А в К).

С. 85, строка 8: в хату Белецкого — вместо: в хату Оленина (по смыслу).

С. 91, строка 9: Они оглядели нового коня — вместо: Они осмотрели нового коня (по А).

С. 93, строки 14—17: Манил он ясного сокола на праву руку: «Поди, поди, сокол, на праву руку, За тебя меня хочет православный царь Казнить-вешать» — вместо: Манил он ясного сокола на праву руку. (по А). (Ценз.)

С. 94, строка 2: и уже не дразнили — вместо: и даже не дразнили (по А и К).

С. 96, строки 12—13: В пятницу пришла решенья, Чтоб не ждать мне утешенья — вместо: В пятницу пришло решенье, Чтоб не ждать мне утешенья (по К1, К2).

С. 96, строка 43: сожгли аул — вместо: зажгли аул (по А).

С. 97, строки 43—44: засыхали бурьяны и камыши — вместо: засыхали буруны и камыши (по А).

С. 97, строка 44: скотина, мыча, днем убегала с поля — вместо: скотина, мыча днем, убегала в поля (по А).

С. 98, строки 7—8: Сады глухо заросли вьющеюся зеленью, и в прохладной густой тени везде чернели — вместо: Сады глухо заросли вьющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели (по А).

С. 98, строка 24: черными и янтарными кистями — вместо: черными янтарными кистями (по А).

С. 98, строка 30: слышались смех, песни, веселые женские голоса — вместо: слышались смех, песни, веселье, женские голоса (по А).

С. 101, строка 16: Ведь ты не пошла, я чай. — вместо: Ведь ты не пошла, чай. (по А в К).

С. 102, строки 22—23: Приходил бы лучше нам подсобить. С девками поработал бы — вместо: Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы (по А).

С. 109, строки 5—6: Это еще меньше желание наслаждения — вместо: Это еще меньшее желание наслаждения (по А в К).

С. 112, строки 14—15: платках, обвязывающих голову и лицо — вместо: платках, обвязывающих голову и глаза (по А).

С. 114, строка 10: али верхом — вместо: или верхом (по А и К).

С. 116, строки 3—4: товарищу, слезшему — вместо: товарищу, слезая (по А).

С. 120, строка 22: Девки пойдут, и я приду. — вместо: Девки придут, и я приду. (по А).

С. 128, строки 3—4: грубым и жестким голосом — вместо: грубым и жестоким голосом (по смыслу).

С. 130, строки 24—25: Ведь он тебя не уцелит. — вместо: Ведь он тебя не узнает. (по К).

Посылая 28 ноября 1862 г. М. Н. Каткову начало «Казаков» для набора, Толстой заметил, что «орфографических ошибок переписчика — бездна», и просил обратить на них внимание корректора. Однако корректор, конечно, не смог обнаружить действительных ошибок, и дело ограничилось

- 267 -

унификацией грамматики, приведенной в соответствие с нормами того времени и с практикой журнала. В частности, существительные среднего рода (теченье, колыханье, желанье, стремленье, образованье и т. п.), которые Толстой почти всегда писал через мягкий знак, были унифицированы в сторону книжного варианта. Как показывает сличение копий с автографами, в этом направлении действовали и переписчики. Такие словаТолстого, как «противузаконно», «противуположный», «ежели», «достигнул», «покойно», «взбежал» также изменялись на: «противозаконно», «противоположный», «если», «достиг», «спокойно», «вбежал»; слова «мужеска», «женска» — на «мужеского», «женского». Окончания прилагательных в творительном падеже («ой»,«ей») заменялись формой на «ою», «ею». Поскольку не все рукописи «Казаков» сохранились (некоторые автографы, наборная рукопись и корректура не дошли до нас), нет возможности восстановить полностью авторскую грамматику и синтаксис, а всякое выборочное их исправление на основе сохранившихся рукописей внесло бы ненужную путаницу, и потому в настоящем издании, печатая повесть по тексту «Русского вестника», мы сохраняем грамматические формы этого источника (известно, что Толстой читал и правил корректуры). Во второй серии издания публикуются все рукописи, где подлинные написания, особенно если речь идет об автографах, полностью сохранены.

Действительные ошибки переписчика (и впоследствии наборщика) удается устранить лишь путем проверки печатного текста по рукописям. Впервые эта работа проводилась для издания повести «Казаки» в серии «Литературные памятники» (М., 1963 ); теперь она осуществлена в полном объеме, т. е. с привлечением всех сохранившихся рукописей — автографов и копий. Очевидные опечатки «Русского вестника» исправлены без оговорок (в частности, в нумерации глав).

При публикации в журнале повесть не подверглась цензурным искажениям. Кроме одного места — песни «Из села было Измайлова», которую поет Лукашка (гл. XXVII). Еще в феврале 1858 г. Толстой просил своего бывшего батарейного командира Н. П. Алексеева прислать старинные казачьи песни. 23 марта Алексеев отправил текст десяти «песен, певаемых в станице Старогладковской». В числе их находилась и песня «Из села было Измайлова», но с пропуском нескольких (выделенных курсивом) строк:

Манил он ясного сокола на праву руку:

Поди, поди ясен сокол на праву руку,

За тебя меня хочет православный царь

Казнить-вешать.В следующем письме, от 8 апреля, Алексеев так объяснял случившееся: «Епишка припомнил еще старинную песню и ее вам при сем посылаю1, также пропуск, сделанный Епишкою при проговоре песни, но тому причиной малый прием чихиря — за четвертою чапуркою он вспомнил и проговорил забытое им» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 46, Махач-Кала, 1929, с. 4). В рукописях Толстого — полный текст песни.

- 268 -

Некоторые дефекты печатного текста произошли, вероятно, оттого, что правка Толстого в корректурах не была верно понята наборщиком.

Н. О. Лернер справедливо обратил внимание на явную ошибку в гл. XVII, где Лукашка, остановившись на пороге, припирает за собою ворота (Лернер Н. О. Об ошибках в академическом издании «Казаков» Толстого, рукопись, хранится в РНБ — см. «Русская литература», 1960, № 4, с. 183—184). Это место в журнале читается так:

«Лукашка не отвечал. Вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка, сказал он матери. — Ты бочонок с Назаркой пришли, припирая за собой ворота: — ребятам обещался; он зайдет».

Последняя редакция этого места в сохранившихся рукописях не содержит этой несообразности, но в ней нет и разговора о бочонке, который появился в печатном тексте.

«— Прощай, матушка, — сказал он.

Мать до ворот провожала его.

— Сало на лавке осталось, что шашку мазал, ты его спрячь, — сказал он матери, припирая за собой ворота» (в Описании рук. 30).

Очевидно, в корректуре Толстой заменил разговор о сале просьбой прислать на кордон бочонок, но его правка не была понята и в печати появился бессмысленный текст. Ошибка устраняется путем заимствования из рукописи композиции эпизода (совпадение полное, кроме того, что вместо сала появился бочонок).

Н. О. Лернер указывал еще на один дефект: «...Описание станицы с дымящимися трубами, казаками, идущими на работу, и Марьяной, погоняющей быков, из XVIII главы, где оно должно находиться, переместилось в начало XIX главы, благодаря чему станица оказывается вдруг в самой гуще леса». Но это перемещение было произведено самим автором, как можно судить по копии, хотя и сохранившейся не полностью (рук. 31). Никакой смысловой несообразности это перемещение не создало. Новая, XIX глава, открывается описанием станиц и картиной того, что одновременно происходит в лесу. Если же начало гл. XIX перенести в гл. XVIII, как это было сделано издателями (конечно, без ведома Толстого), в десятом издании «Сочинений» (ч. II, 1897), появится действительная несообразность: лес окажется в станице.

Есть в печатном тексте «Казаков» несогласованности, которые, видимо, неизбежны, если творческая работа длилась десять лет, а рукописи правились и перекладывались множество раз. В конце гл. VI урядник говорит Ерошке: «И то, ловок стал Лукашка твой <...> Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного». Фраза вполне понятна в начальных редакциях, где убийство абрека происходило в первых (и даже в первой) главах; в окончательном тексте оно появится лишь в гл. VIII.

В главе VIII действие происходит на берегу Терека: «вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег». И вдруг неожиданно, рядом, возникают кордон, изба кордона.

Из-за несогласованности новой правки со старым текстом другой главы создалось противоречие между началом XI главы: «На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату» — и гл. XVIII, где рассказывается, как хорунжий приходит к Оленину договариваться о плате за квартиру и условливается, к досаде Ерошки, на шести монетах. То же относится и к рассуждению

- 269 -

Ерошки: «Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет». Как же никого не будет? Мальчишка-то останется. Но этот мальчишка, брат Марьяны, появился здесь в результате позднейшей правки, а конец фразы изменен все-таки не был.

Во всех этих (и подобных им) случаях никакое вмешательство в текст невозможно, и приходится сохранять «противоречия», даже если нам, в отличие от автора, их удалось заметить.

Иногда ошибка копииста или неразобранное им слово вызывали новую правку Толстого. Но позднейшие авторские варианты, конечно, немыслимо отвергать в пользу первоначальных.

В речи хорунжего, например ( гл. XVIII) слова «от постою» («от постою можем всегда удалиться») были разобраны переписчиком как «постепенно». Толстой не исправил ошибки, а заменил «удалиться» словом «страктоваться», и в печатный текст вошел этот новый вариант: «постепенно можем всегда страктоваться».

В описании охоты Оленина (гл. XX) говорилось, что мириады насекомых шли «...к этой темной густой зелени». В копии вместо «густой» появилось «пустой», и Толстой просто вычеркнул это слово. В другом месте (гл. XXIX) автограф дает чтение: «Марьяна <...> легла под арбой на примятую вянущую траву». Копиист не разобрал слово «вянущую», оставил пробел; автор же (не справляясь, конечно, с прежней рукописью) заполнил пропуск другим словом: «сочную». Приходится принять эту «сочную», даже если и полагать, что «вянущую» больше в данном случае подходит.

В главе XXXIV бабука Улита приглашала Оленина гулять на свадьбе и спрашивала: «Ты не уйдешь в поход?» Копиист не разобрал и написал: «Ты... и... погоди». В творческом сознании Толстого этот бессмысленный набор слов превратился во фразу: «Ты уходить-то погоди», которая читается и в окончательном тексте повести.

В другом месте переписчик не разобрал слово «росистого» («Запах кизяка и росистого тумана был разлит в воздухе») и оставил пропуск, который Толстой заполнил иначе: «чапры» (гл. XXXVIII). Там же, во фразе: «Схватившись рука с рукой, девки кружатся, не в такт песни выступая по пыльной площади», копиист не понял слов «не в такт песни», опять оставил пропуск, и Толстой вписал здесь совсем другое: «плавно». Дальше, в разговоре Марьяны с Лукашкой, было: «Захотела, разлюбила. Ты мне не отец. Легко ли». Переписчик не разобрал это «Легко ли», автор же заполнил пропуск: «не мать». Так и в печатном тексте повести: «Ты мне не отец, не мать». Все эти примеры — из области активной авторизации, делающей невозможным возвращение к первоначальному автографу.

Перечень внесенных в наст. изд. изменений (см. выше) содержит лишь исправление смысловых и стилевых ошибок, не замеченных автором; при этом верное чтение всегда подтверждено рукописью — автографом или авторизованной копией.

Что касается расхождений между автографами и копиями (выполненными писцами, а на последних стадиях работы и С. А. Толстой), приходится учитывать факт, удостоверенный дневником и письмами Толстого: порою текст «копии» создавался под диктовку, обычно — с использованием материала автографов.

В истории создания «Казаков» есть и такой текстологический эпизод. Новое начало (об отъезде Оленина из Москвы) было отдано в переписку, исправлено Толстым, а потом, при подготовке к печати, первоначальный

- 270 -

автограф снова отдан переписчику и в новой копии, которая пошла в набор, почти не исправлялся автором. Нам все-таки ничего не остается делать, кроме того, чтобы считать авторскую правку первой копии рукописными вариантами (см. вторую серию издания) и не вводить ее в основной текст повести.

1

При публикации в 1863 г. «Казакам» дан подзаголовок: «Кавказская повесть 1852 года». По всей видимости, это хронологическое приурочение событий. Во всяком случае, не дата приезда самого Толстого в станицу Старогладковскую (30 мая 1851 г.) и не дата начала работы, определенно устанавливаемая по дневнику: август 1853 г. Важно отметить, что заглавие «Казаки» с подзаголовком «Кавказская повесть 1852 года» появилось в последней копии (1862 г.), сменив зачеркнутые там: «Молодость (Попытка романа)» и «Молодость (Кавказ. 1853)». Предполагалось, таким образом, прямое указание на связь новой повести с трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность» и замыслом «Четырех эпох развития». В других рукописях, также относящихся к 1862 г., дата событий обозначена так: «В 185. г.»; «В 1850 году».

10 августа 1851 г., находясь в Старогладковской, Толстой записал в дневнике: «Личность Марки, которого зовут однако Лукою, так интересна и такая типическая казачья личность, что ею стоит заняться. Мой хозяин, старик Ермоловских времен, казак, плут и шутник Япишка, назвал его Маркой на том основании, что, как он говорит, есть три апостола: Лука, Марка и Никита Мученик; и что один, что другой, все равно. Поэтому Лукашку он прозвал Маркой, и пошло по всей станице ему название: Марка». Далее идет подробное описание Луки Сехина, племянника Епифана (Епишки) Сехина — первообраза Ерошки в «Казаках».

Предыстория «Казаков» восходит и к замыслам 1852 г., когда, сразу после публикации в «Современнике» повести «Детство», Толстой решил писать «кавказские очерки» — «для образования слога и денег». В дневнике 19 и 21 октября была намечена программа очерков; в нее вошли и «удивительные» «Рассказы Япишки: а) об охоте, b) о старом житье казаков, c) о его похождениях в горах». Впоследствии рассказы Епишки были использованы в «Казаках», особенно широко — в черновиках «кавказского романа», но в 1852 г. ни один из очерков на темы рассказов Епишки написан не был. Да и вся программа очерков осуществилась в очень незначительной части. Если не считать раздела о войне, в композиции которого просвечивают контуры рассказа «Набег» (см. т. 2 наст. изд.), лишь начатая в октябре 1852 г. «Поездка в Мамакай-Юрт» представляет собою прямой опыт «кавказского очерка». Хотя очерк едва начат, он имеет принципиальное значение для раннего творчества Толстого. Здесь высказаны эстетические принципы, которым Толстой следовал решительно во всем, что писал о Кавказе. Вместо романтических, воображаемых картин, усвоенных по сочинениям Марлинского и Лермонтова, автор собирался представить действительный Кавказ: «Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны».

- 271 -

Воспроизвести поэзию действительности — эта художественная задача стала одной из главных в процессе продолжительных поисков верного тона будущих «Казаков».

Ее первоначальное решение — неожиданно прямолинейно. 16 апреля 1853 г., находясь в станице Червленой, Толстой написал стихотворение «Эй, Марьяна, брось работу!» — на манер народной песни или гребенской баллады. Переписывая стихотворение в отдельную тетрадь, немного изменил текст, но и новый вариант оценил крайне строго: «Гадко». Много лет спустя, в декабре 1904 г., отвечая П. И. Бирюкову, спросившему, писал ли он стихи, Толстой ответил: «Стихотворения пробовал писать: казачки встреча, но, слава Богу, ничего не вышло...» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого — ЛН, т. 90, кн. 1, с. 119).

Однако эта, пусть неудачная, попытка воплотить замысел в стихах не случайна. Некоторое время спустя появится начало «Беглеца», написанное ритмической прозой (в размере анапеста), а в окончательный текст повести Толстой введет народные песни — отнюдь не для орнамента и не только для характеристики быта и нравов казачьей станицы. Песня станет важным звеном в развитии сюжета, будет рассказывать о судьбе героев повести и о конфликтах между ними.

В стихотворении впервые появилось (и установилось навсегда) имя героини — Марьяна. Только оно не изменялось в процессе длительной позднейшей работы. Содержание стихотворения (сборы к встрече возвращающихся из похода казаков и сама встреча) напоминает первоначальный прозаический набросок начала повести «Беглец».

Очевидно, летом 1853 г. вполне сложился замысел повести из казачьей жизни. 25 июня, определяя планы на «завтра», Толстой назвал, среди других: «Беглец». 26 июня повторено то же задание. Однако до 28 августа намерение оставалось неосуществленным. Дневник все это время велся очень регулярно, и потому с уверенностью можно сказать, что до 28 августа 1853 г. Толстой не принимался за «Беглеца». Записи 16 и 26 августа о намерении «продолжать роман» относятся не к «Беглецу» (тогда — повести), а к «Роману русского помещика».

28 августа, в день своего рождения, находясь в Пятигорске, Толстой записал: «Утром начал казачью повесть <...> Труд только может доставить мне удовольствие и пользу» .

29 августа в Железноводске: «Писал Беглец утром, после обеда проспал, буду писать вечером».

30 августа: «Занимался целый день».

31 августа, снова в Пятигорске: «...Не писал почти ничего. “Встреча” нейдет как-то...».

Начало повести «Беглец», написанное в эти дни, сохранилось полностью. Оно состоит из трех глав: «Марьяна», «Губков», «Встреча». Глава четвертая без названия и лишь начата. В последующие месяцы Толстой думал вернуться к продолжению повести, но другая работа, прежде всего над «Отрочеством», оттеснила замысел «казачьей повести». К «Отрочеству», а не к «Беглецу» (как неверно говорится в т. 46 Юб. изд.) относится запись в дневнике 12 сентября 1853 г.: «Завтра утром пойду в парк, обдумаю главу Б. Напишу ее до обеда». Это «Б.» подразумевает главу «Бабушка» в «Отрочестве», а не повесть «Беглец» (см. т. 1 наст. изд). Осталось невыполненным и намерение писать «Беглеца» «после обеда и вечером», отмеченное в дневнике 13 октября 1853 г.

- 272 -

3 декабря, записав в дневнике, что «ничего не мог начать», Толстой заметил: «Казачий рассказ и нравится и не нравится мне», а затем назвал «Казачью поэму» в числе четырех тем, которые предстоит обработать. В это время предпочтение отдавалось «Дневнику кавказского офицера», т. е. «Рубке леса».

7 января 1854 г. в дневник внесены два «Замечания к Р<ассказу>1. Замысел романа под этим названием возник лишь в 1857 г. На Кавказе Толстой именовал свое сочинение повестью, рассказом, поэмой, но никогда не называл романом.> Беглец» (видимо, со слов Епишки) — о разрыв-траве и о том, как Епишка табуны угонял. Обе заметки были использованы в черновиках и в окончательном тексте, но это произошло позднее.

Рукопись, содержащая три главы повести и начало четвертой — единственное, что было создано для «Беглеца» на Кавказе. Работа прервалась до 1856 г.

Первое начало повести и в сюжетных положениях, и в обрисовке образов далеко не только от окончательного текста «Казаков», но и от всех других набросков (1857 г.), носящих то же название. Марьяна здесь — замужняя женщина. Молодой офицер, влюбленный в нее, Губков (или Дубков), два года тому назад приехал на Кавказ и недавно поселился в станице, в хате, нанятой у Марьяны. Вполне ординарные причины побудили его уехать на Кавказ: «Жизнь не зависящего ни от кого гвардейского офицера и несчастная страсть к игре расстроили в три года службы в Петербурге его дела до такой степени, что он принужден был взять отпуск и ехать в деревню для приискивания средств выйти из такого положения». Автор иронизирует по поводу иллюзорных планов, которые строил его герой, уезжая на Кавказ, и сочувствует «горьким унижениям», которые тому пришлось испытать из-за своих недостатков, ибо их «не исправил один воздух Кавказа». В этих описаниях — много автобиографического. Как раз в 1853 г. исполнилось два года жизни самого Толстого на Кавказе. Перед отъездом и он находился, как вспоминал об этом в письме к Т. А. Ергольской от 13 марта 1855 г., в «отчаянном положении». И себе давал характеристику, очень близкую той, какая применена к Губкову: «... человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие года своей жизни, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек» (дневник, 7 июля 1854 г.).

Впоследствии, превратив своего героя из Губкова в Ржавского, а затем в Оленина, Толстой отодвинет на задний план эти ординарные причины (долги и пр.) и сделает главным другое: нравственный порыв молодой души и презрение к светскому обществу. Это с самого начала определит идейную и сюжетную завязку произведения. По дороге на Кавказ, на пути из Саратова в Астрахань, Толстой и о себе замечал: «Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней» (дневник, 20 мая 1851 г.)

Внешний облик героини повести в первоначальном наброске мало отличается от всех последующих описаний. Но ее внутренний мир, отношение к любви офицера — иные. Подчеркнута ее резкость, которая проявляется и в отношении к Губкову, хотя она любила его «той понятной земной любовью, которая состоит в желании всегда видеть предмет своей любви и

- 273 -

принадлежать ему». Муж Марьяны, батяка Гурка — заурядный казак, очень мало напоминающий будущего гордеца и удальца Лукашку.

В третьей главе, рассказывая о встрече всею станицей казаков, возвращающихся из похода, и о гулянье в доме Гурки, Толстой вывел под собственным именем дядю Епишку, весельчака, пьяницу и песельника (нет еще и намека на те глубокие рассуждения о жизни, о людях, которые потом будут вложены в уста старого казака при первом же его появлении в гл. XI).

Судя по заглавию — «Беглец» — предполагалось изобразить столкновение Гурки с Губковым из-за Марьяны и бегство казака в горы.

Лишь в 1856 г. Толстой вернулся к этой рукописи. Впервые после 3 декабря 1853 г. «Беглец» упомянут в дневниковой записи 19 февраля 1856 г.: «Пишу прежде всего Епишку или Беглеца». Повесть о беглом казаке отделяется, как и прежде, от очерков по рассказам Епишки.

Судя по сохранившимся рукописям, намерение не было выполнено, как и помеченное 15 мая 1856 г.: «С утра писать <...> казака». Но 4 июня Толстой, решив писать «Дневник помещика», «Казака» и комедию, заметил: «За первое примусь за казака». На следующий день «перечел и кой-что поправил в Казаке» и собирался: «Завтра пишу сначала, пользуясь написанным только как матерьялом». 10 июня снова упомянут «Казак», но предпочтение отдано «Юности».

Работа на этот раз ограничилась карандашными поправками, сделанными 5 июня в рукописи 1853 года. Они коснулись всех трех глав и чрезвычайно любопытны. Как будто смутившись тем, что облик Марьяны слишком опоэтизирован, Толстой чуть-чуть огрубил его. Вместо «была необыкновенно хороша» — стало: «была огромного для женщины большого мужского роста и необыкновенно хороша»; вместо «высокий рост» — «громадный рост». Совсем зачеркнута фраза: «Твердые красные губы и черные продолговатые глаза, полузакрытые длинными ресницами, выражали сознание красоты, гордость, своеобычность, если можно так выразиться, и принужденную скромность». Вместо «отвечала молодая женщина» стало «отвечала звучным, немного пискливым голосом высокая женщина». Губков говорит приятелю офицеру, что он не просто «влюблен», а «влюблен в этого великана». Зачеркнут был конец второй главы, где объяснялось, почему Марьяна, любя Губкова, все-таки прогоняла его. Гурке придана подчеркивающая его невзрачность характеристика: «молоденький безбородый остроглазый казачонок». Так явственно наметился переход к фрагментам и конспектам, написанным за границей в 1857 г., где Терешка (затем Кирка) представлен робким и неумелым возлюбленным Марьяны. У Епишки, напротив, подчеркивается степенное достоинство. Характерна вставка в 3-й главе: «Я тебе рад, ты молодец, — с достоинством говорил дядя Епишка».

Очевидно, размышляя над характером, песнями и рассказами Епишки, Толстой записал 14 июня 1856 г. в дневнике: «Начинаю любить эпически легендарный характер. Попробую из казачей песни сделать стихотворение», а 15 июня отметил намерение «завтра утром <...> писать казака» (повествование в кавказской рукописи оборвалось как раз там, где должно было состояться близкое знакомство офицера со старым казаком — во время охоты). Ни тот, ни другой план выполнен не был.

В рукописи находятся три конспективные записи, намечающие дальнейшее развитие событий. Две: о сватовстве молодого казака к Марьяне, о походе и раннем возвращении офицера, его «вечерах у хозяев» — относятся к 1857 г. (ср. в т. 4 второй серии Конспект № 1); третья: «Объяснение Кирки

- 274 -

с Марьяной. Марьяна говорит, что придет. Кирка ушел на кордон. Ржавский остался в станице. Коли так, то пропадай все. Воровство табунов» — к 1858 г., когда вместо Гурки (или позднее Терешки) и Губкова (или Офицера) появились Кирка и Ржавский.

12 января 1857 г., по дороге из Петербурга в Москву, окончив дела с «Юностью», Толстой перечислял в дневнике замыслы. После «Отъезжего поля» и 2-й половины «Юности» названы: «Б<еглец>», «К<азак>». Еще сказано: «Писать, не останавливаясь, каждый день». Как и раньше, в записи 19 февраля 1856 г., повесть о беглом молодом казаке и рассказы старика Епишки разделены.

Нет никакого сомнения в том, что, уезжая 29 января 1857 г. в заграничное путешествие, Толстой взял с собой рукописи начатых сочинений, в том числе «Беглеца». За границей начался новый период работы.

14 (26) февраля 1857 г., находясь в Париже, Толстой занес в записную книжку: «Кавказское утро — горы, тени, дальние выстрелы, фазаны кричат». 22 марта (3 апреля) в дневнике появилась запись: «Думаю начать несколько вещей вместе. Отъезжее поле и Юность1 и [Кавк] Беглеца».

Рукописи заграничного периода четко выделяются из всего рукописного фонда «Казаков» (по сорту бумаги). Первая — подробный конспект, озаглавленный «Беглец» и начинающийся словами: «У казака Иляски было два сына» (см. во второй серии Конспект № 1). К работе над этой рукописью относятся дневниковые записи и заметки в записной книжке конца марта — начала апреля.

30 марта (11 апреля) задание на завтра: «До обеда и после обеда Беглеца». «Ничего» не исполнив, Толстой снова записал: «Завтра: с 6 писать Беглеца».

1 (13) апреля: «...целый день занимался...». В записной книжке: «Будущность России казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».

2 (14) апреля: «Писал и обдумывал целый день. Приходится все переделать. Мало связи между лицами».

3 (15) апреля: «Ничего не написал, но вновь передумал. Буду писать наикратчайшим образом самое дело. Выходит страшно неморально».

5 (17) апреля: «Кажется, окончательно обдумал Беглеца».

6 (18) апреля: «Кажется, Беглец совсем готов, завтра примусь».

7 (19) апреля: «Написал конспект».

В конспекте основное изложение — на левых половинках страниц; на правых — дополнения, перемены. Намечена фабула всей повести со сложной любовной интригой и драматическим развитием событий: любовь к Марьяне молодого казака Терешки (будущего Лукашки), офицера — ротного командира, не названного по имени, и простого солдата, который «служит» ей «как собака»; поход, женитьба Терешки, тщетные домогательства офицера, столкновение Терешки с офицером, ранение офицера и бегство казака в горы. Конец, видимо, не совсем еще ясный, рисовался по-разному:

1. «Прошло 5 лет. Офицер все стоял в станице, выздоровел, но уж отказался от Марьяны, она его пугнула. Ерошка подбивал его. У Марьянки родился сын, она работала много.

- 275 -

Терешка бежал к Ахметке, сделался вожаком в другие станицы. Его боялись, им пугали. Ночью он пришел к Ерошке. Пощадил офицера. Фатализм его. Ерошка говорит, что не годится убивать людей, и про себя. Офицер расстреливает. Терешка убил его товарища».

2. «Он пошел с чеченцами, убивает многих. Его расстреливают, а она [застреливается] работает и мрачно грустит, никто ничего не знает о ее горе».

3. «Его брата убили чеченцы. Он пришел на похороны.

Марьяна вешается на него.

Любишь меня? Братец! Так прости. Я виновата...

И у сына просит прощенья...».

Образ Марьяны сложился еще в кавказской рукописи, и в конспекте о ней сказано лишь то, что она «верна, трудолюбива, цельна, упорна». Характеристика Ерошки в общих чертах близка к той, какая дается и в окончательном тексте: «Ерошка был в свое время богат и лихой казак и блядун, а теперь был бобыль, беден и стар, жена от него убежала, никто его не уважал, и он все свое время проводил на охоте и пил, ни во что не верил и не тужил ни об чем. Терешку водил с собой и научал его всему и любил за его нрав молодецкий».

Толстой однажды сказал о своих персонажах (в беседе 1883 г. с Г. А. Русановым): «У меня есть лица, списанные и не списанные с живых людей. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры и дает им эту несравненную яркость красок в изображении. Но зато изображение страдает односторонностью» (Толстой в воспоминаниях, 1960, т. I, с. 298). Марьяна и Ерошка в наибольшей мере «списаны» с натуры. В первых же набросках эти образы отлились в яркие фигуры, и впоследствии Толстой старался лишь освободиться от некоторой прямолинейности, «односторонности» в их обрисовке. Два другие главные лица — офицер и молодой казак — создавались в процессе долгих поисков.

В первом конспекте офицер — «богатый молодой человек, храбрый, [честный], благородный по-своему, очень сладострастный и гордый своим образованьем». Любит он «урывками, но злобно и безнадежно». Терешка «мал ростом, худощав, но румян и молодец был на всякую шалость еще смолоду. Девки его любили за то, что голос у него был славный, и он любил девок и гостинцев им покупал, но больше всех Марьянку, дочь станичного. Станичный ее не хотел отдать за него, за то, что он был буян и в воровстве попадался. Воровство у казаков молодечество». Еще добавлено: «Он дон-жуан»; «Терешка сбитый, маленький ростом, с черными короткими руками».

8 (20) апреля 1857 г. было начато повествование о «беглеце». В дневнике за это число отмечено: «Начал Беглеца, пошло хорошо...». После заглавия «Беглец» сначала Толстой написал: «Глава 1. Казачья станица», потом, имея в виду созданные на Кавказе и поправленные в Ясной Поляне три главы, изменил: «Глава 4. Казачья станица», но, снова вернувшись к рукописи, обозначил: «1. Офицер». Рукопись представляет, таким образом, новое, второе по счету начало: «Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека и расположились стоять на зимних квартирах в гребенской староверческой станице». Работа продолжалась до 17 (29) апреля.

10 (22) апреля: «Встал в 8, пописал немного Казака».

13 (25) апреля: «Написал 1/8».

14 (26) апреля: «Немного пописал Казака».

- 276 -

17 (29) апреля: «Чуть-чуть написал прозой Казака».

Были написаны две главы. Их материал, после неоднократных позднейших переделок, лег в основу гл. X и XI повести «Казаки». Но отличия первоначального текста от окончательного весьма существенны. Денщик офицера здесь — старичок, по имени Петров, а не будущий веселый Ванюша. Отношение казаков к пришедшим солдатам — то же, что и в позднейших редакциях. Но здесь даже хорунжий Иляс, в отличие от корыстолюбивого и политичного Ильи Васильевича, «не вставая с места и едва взглянув на приезжего, мрачно сказал, что ему денег не нужно». Дяде Ерошке, с которым офицер знакомится при тех же обстоятельствах, что и в позднейших рукописях, придана «самоуверенная интонация старика и красноречивого человека». Он начинает выступать не только как самый яркий представитель казачьего мира, но и как его судья. «Наш народ ведь глуп, он тебя боится, ты, мол, неверный, русский, а по-моему все человеки», — говорит он. Подчеркнуто свободомыслие Ерошки: «Он не поклонился образам, а прямо подошел к офицеру и протянул ему свою корявую руку».

Дописывая вторую главу этого «прозаического Казака», как назван он в дневнике, Толстой, видимо, уже начал «казачью поэму», о которой мечтал на Кавказе. На другой день после писания «чуть-чуть прозой Казака», 18 (30) апреля, помечено: «Написал немного поэтического Казака, который мне показался лучше; не знаю, что выбрать».

Это новое, третье, начало написано в большей части ритмической прозой (в размере анапеста). Озаглавлено, как и прежние, «Беглец». Содержит главу «Старое и новое» и начало второй — «Ожиданье и труд». Весь текст разделен цифровыми обозначениями на короткие фрагменты — строфы будущей поэмы. Рассказывается о проводах казаков в поход за Терек, поэтически рисуются отношения Марьяны с «побочином» — молодым казаком Терешкой-Урваном. Терешка «беден, гулял и некрепко держал старую веру», и потому за него не хотят отдать Марьяну. «В виноградную резку Марьяна потайком от отца два раза ходила ночью в заброшенный сад к Урвану; и Урван целовал и обнимал ее и говорил, что из похода он вернется богатым и что тогда дедука Илюшка согласится на их свадьбу». Марьяна горюет о том, что Терешка «так простился с ней, ничего не сказал». Все это очень мало походит на то, что будет потом в повести «Казаки». Об Урване говорится, что он, когда «был дома, не слушал своей матери и ничего в доме не работал, а только гулял с молодыми казаками». Дядя Ерошка называется здесь Гырчик (или Гирчик). В отличие от картины, представленной затем в «Казаках», Марьяна, как и ее мать, грубо разговаривает с Гирчиком, а «строгий старик», Марьянкин отец, ласков с Гирчиком и чинно беседует с ним. Илья, правда, жаден, и из предложенных Гирчиком фазанов выбирает себе «одного пожирнее». Но все-таки они оба — воплощение «старого», старинных казачьих нравов. Гирчик здесь «вошел в избу, помолился и сел с стариком Ильей за стол <...> Они молитву прочли и выпили оба...». Затем Илья стал жаловаться на новые дурные времена: хлеб дорог, а чихирь дешев и т. п. Гирчик уговаривает его не тужить, хотя потом сам бранит новое, впрочем, по другой причине: «Нынче все не народ — дрянь». Впоследствии хорунжий превратится в типичного представителя «нового» казачества, испорченного деньгами и грамотностью, и будет презрительно относиться к любителю старины — Ерошке.

Текст «поэтического Казака» почти совершенно не использован в окончательной редакции повести. Но это — важный момент в работе над всем

- 277 -

произведением. «Объективная сфера», эпическое начало, народная жизнь, ее поэзия и правда, которые будут впоследствии доминировать в «Казаках», здесь впервые выступают на первый план. До офицера, может быть, не дошел рассказ, но он даже не упоминается.

Позднее, в 1858 г., работая над «кавказским романом», Толстой держал в руках эту рукопись. На обороте последнего листа заметка: «Начало 2-го письма и то, что она не пускает его». Это говорится об офицере, отправлявшем в Москву письма своему приятелю.

22 апреля (4 мая) 1857 г. Толстой написал из Кларана П. В. Анненкову: «Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил как-то, я начал в 4-х различных тонах, каждого написал листа по 3 — и остановился, не знаю, что выбрать или как слить, или должен я все бросить. Дело в том, что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, объективную сферу и ошалел: во-первых, по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать; но до сих пор это обилие и разнообразие равняются бессилию. Одно, что меня утешает, это то, что мне и мысль не приходит отчаиваться, а какая-то кутерьма происходит в голове все с большей и большей силой. Буду держаться вашего мудрого правила девственности и никому не покажу и предоставлю одному себе выбрать или бросить»1.

Через два дня после того, как было отправлено письмо, в записной книжке появилось: «К К<азаку>. Девка целует на улице ребенка. Маленькие девчонки водят хоровод». И некоторое время спустя: «К К<азаку>: Молодого, влюбленного, всеми любимого офицера, которого убьют».

Первая из этих заметок очень скоро была реализована в новой рукописи, начатой 18 (30) мая на листочках тонкой почтовой бумаги заграничной выделки. Вторая заметка не была развита, но она свидетельствует, что драматический любовный сюжет продолжал жить в творческом сознании Толстого.

Заглавие новой рукописи — «Беглый казак» (впервые появилось вместо прежнего «Беглеца»). Глава 1 названа: «Праздник». Текст, как и в «поэтическом Казаке», поделен на фрагменты (здесь их десять). Вторая глава «Сиденка» лишь начата.

- 278 -

Работа над этой рукописью продолжалась в мае—июле и удостоверяется дневником.

18 (30) мая: «Немного писал Казака...».

19 (31) мая: «Писал Казака».

25 мая (6 июня): «Утром писал славно дневник путешествия, после обеда немного Казака...».

29 мая (10 июня): «Отлично обдумал Беглого казака и апробовал написанное».

30 мая (11 июня): «Написал больше после чаю 5 листков Беглого казака».

31 мая (12 июня): «На пароходе чуть-чуть пописал». В тот же день в записной книжке подчеркнуто: «Писать Казака и Отъезжее поле, не останавливаясь для красоты, а только чтобы было гладко и не бессмысленно». И два дня спустя: «Кирка решительный, но из хитрости все выспрашивает».

На полях рукописи то же: «Кирка решителен, но неумелый». Заметки были использованы в созданных затем сценах разговора с Ерошкой, когда Кирка выспрашивает, как ему вести себя с Марьяной, и затем свидания с нею.

7 (19) июня: «Писал листочка 2 Казака».

12 (24) июня, вопреки недавнему намерению никому не показывать, Толстой читал «Беглого казака» В. П. Боткину: «ему понравился». В конце записи подведен итог дня: «Ровно ничего, исключая успеха Казака».

13 (25) июня: «Написал свиданье, хорошо, кажется». Свидание Кирки с Марьяной, разительно отличающееся от соответствующего эпизода в гл. XIII «Казаков», впервые появилось в этой рукописи.

15 (27) июня в записной книжке две заметки: «Марьяна с серыми глазами, черная»; «К К<азаку>1: Росистое поле на луне — светло прозрачно». Обе реализованы, вторая — почти буквально: «Кирка остановился. Перед ним прозрачно светлела освещенная месяцем росистая поляна».

В соответствии с заглавием, в первой, довольно просторной главе рукописи повествуется о праздничном дне гребенской станицы (станица, как и прежде, не названа). Рассказ медлителен, как сама изображаемая жизнь. Об офицере — ни слова (речь до него не дошла). В центре — Кирка. О нем сказано, что это «высокий, весьма стройный, гибкий и красивый казак, но робкий и неумелый». Увидев Марьяну, Кирка «закраснелся, не знал, что сказать и, опустив глаза, стал неловко переминаться с ноги на ногу». Эта робость Кирки особенно удивляет в сравнении с гордым удальством Лукашки, в которого он превратился позднее и о котором рассказано на полях и между строк этой же рукописи, при правке части ее в 1858 и потом 1862 г.

Первоначально, придя на станичную площадь с Ерошкой, Кирка «неловко взялся за пояс, за папаху, и все лицо его покрылось яркой краской, которая особенно поразительна была при его белых бороде и ресницах». К молодому казаку обращает здесь Ерошка слова, которые затем скажет Оленину: «вот и ходишь, как ты, нелюбимый какой-то». Кирку убеждает он и в том, что если уставщик, т. е. поп, в книжке почитает да монет с него слупит за венчанье, душенька слаще любить не станет — все это «фальшь». Лукашка

- 279 -

не будет нуждаться в таких поучениях. Во внешнем облике Кирки подчеркнуты «щеголеватость и изящество». Его душевные переживания, детально выписанные, аффектированы и ненатуральны. После разговора с Ерошкой: «Молодой казак был в сильном волнении. Глаза его огнем блестели из-под белых ресниц, гибкая спина согнулась, руки оперлись на колена, он, беспрестанно прислушиваясь к удаляющимся шагам старика и к песням с площади, поворачивал то вправо, то влево свою красивую голову и, разводя руками, что-то шептал про себя».

Закончив 6 (18) июля рассказ «Люцерн», Толстой снова взялся за «Беглого казака».

9 (21) июля: «Написал листочка 2 Казака. Я решительно разбрасываюсь и оттого ничего не сделаю».

10 (22) июля: «Чуть-чуть пописал Каз<ака>...».

В облике Кирки появлялись новые черты.

11 (23) июля. В записной книжке: «К К<азаку>. Он не стыдлив, а дик». В дневнике: «Казак — дик, свеж, как библейское предание».

В 1858 г. эта рукопись исправлялась и стала главой второй: «Глава 2. На другой день после события на кордоне в станице был праздник». В повести «Казаки» ее материал вошел в гл. XIII и XXXV.

2

По возвращении Толстого в Россию, в августе 1857 г., произошло событие, решительно изменившее планы «кавказской повести».

Еще 17 (29) июня 1857 г., отвечая на взволнованное письмо с рассказом о потрясшем Толстого в Париже зрелище смертной казни, В. П. Боткин советовал: «Из этого современного политического и религиозного хаоса одно только спасение — в мире искусства, и горе тому человеку, для которого заперт этот выход: изноет и разорвется его сердце от озлобления, противоречий, ненависти и бессилия. <...> Можете представить, как освежительно подействовало на меня чтение “Одиссеи” (нужды нет, хоть и в переводе Жуковского), которую я взял с собой из России. Я читаю ее по вечерам, на ночь: усладительная детская сказка, от которой веет чем-то успокоительным, умиряющим, гармоническим. Есть со мной и “Илиада” — тоже благодатный бальзам от современности». Далее следовала просьба: «Продолжайте непременно начатый, и так превосходно, — роман свой, ради Бога — не охлаждайтесь к нему» (Переписка, т. 1, с. 216—217).

Когда дома уже русская действительность больно поразила Толстого, он, видимо, вспомнил рецепт Боткина и принялся читать «Илиаду». Результат оказался поразительный. Толстой вдруг понял, что нельзя продолжать «Беглого казака» так, как он начал его за границей.

Вот следующие одна за другой записи этого времени:

15 августа: «Читал Илиаду. Вот оно! Чудо! <...> Переделывать надо всю Кавк<азскую> повесть».

17 августа: «Илиада заставляет меня совсем передумывать беглеца».

18 августа: «Читал Илиаду. <...> Кавк<азской> я совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним. — Один выход».

- 280 -

Выход не назван, хотя и совершенно ясен — новые поиски. Они начались в те же дни.

12 августа: «Написал вечером легко листочек Казака».

14 августа: «Чуть-чуть пописал...».

17 августа в записной книжке задание: «от 6 до 9 писать К<авказскую> п<овесть>».

24 августа: «Немного попробовал пописать, но не то. Читал Гомера. Прелестно».

29 августа: «Дочел невообразимо прелестный конец Илиады. Всё мысли о писанье разбегаются, и Каз<ак>, и О<тъезжее> п<оле>, и Ю<ность>, и Люб<овь>. Хочется последнее, вздор. На эти 3 есть серьезные матерьялы».

2 сентября: «Встал рано, попробовал писать, нейдет Казак».

6 сентября: «О своем писанье решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать».

В осеннем письме 1857 г. к Боткину и Тургеневу Толстой бранил обличительное направление современной литературы и возмущался словами Щедрина о том, что «для изящной литературы теперь прошло время, <...> что во всей Европе Гомера и Гете перечитывать не будут больше». Но там же называл «нашу литературу, т. е. поэзию» если «не противузаконным, то ненормальным явлением». Сам он с равной неприязнью относился и к политической тенденции, и к попыткам уйти от современности в «чистое искусство».

Боткина, конечно, порадовали нападки Толстого на обличительное направление; но рассуждения о «поэзии» испугали, и он спешил уверить, что здесь дело обстоит благополучно: «поэзия» удовлетворяет «малейшее меньшинство, и этого достаточно». Снова спрашивал о «кавказском романе»: «Вы ни слова не упоминаете о том, пишется ли Ваш кавказский роман? Вы перебиваете его другими работами — неужели у Вас не лежит к нему сердце?» И дальше советовал: «Напишите-ка Ваш Кавказский роман так, как Вы его начали, — и Вы увидите, как Щедрины и Мельниковы тотчас будут поставлены на свои места. В это я так же верю, как в действие солнечного света» (Переписка, т. 1, с. 229—231).

В те же дни Тургенев написал Толстому: «Боткин мне очень хвалил начало Вашего Кавказского романа. Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором. Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 170). Толстой ответил Тургеневу, но письмо не сохранилось. Ответ Боткину известен:

«Кавказский роман, который Вам понравился, я [почти]1 не продолжал. Все мне казалось не то, я и еще после два раза начинал снова. Для меня, я всегда замечал, самое лучшее время деятельности от генваря до весны, и теперь работается, но что выйдет, не знаю» (4 января 1858 г.).

Упомянутые здесь новые начала — две рукописи, созданные уже в России (пятое и шестое начала). Одно называется «Беглый казак»; при правке

- 281 -

зачеркнуто и появилось: «Терская линия». Другое озаглавлено — впервые — «Казаки».

Работа несколько раз отмечена в дневнике 1857 г.

1 ноября: «Начал писать — нейдет. <...> Опять пробовал писать К<азака>, чуть-чуть написал».

9 ноября: «Чуть-чуть пописал».

13 ноября: «Утром писал немного».

2 декабря: «Немного пописал».

3 декабря: «Немного писал».

6 декабря: «Писал немного».

Пятое начало открывается описанием казачьей станицы, давшим впоследствии материал для гл. IV повести. Во второй главе здесь всего несколько строк: «Я приехал жить в Червленную. Квартеру мне отвели у казачьего офицера. Встретил меня мужчина [высокий, стройный] лет тридцати, с острой бородкой, в полинялом лиловом шелковом бешмете, синих узких портках и старенькой желтой папахе. Это был хозяин дома». Шестое содержит одну главу — «Праздник». Дается поэтическое описание праздника в станице; участвуют молодой удалец Епишка и его товарищ Кирка.

Оба автографа относятся к тому моменту работы, когда Толстой решил сделать главным героем молодого Епишку. Во второй рукописи этот факт очевиден; в первой он выясняется из того, что хозяину, в доме которого отвели квартиру офицеру, «лет тридцать». Во всех других редакциях, и ранних и позднейших, хозяин дома — пожилой человек, хотя и моложе Епишки (или Ерошки). В дальнейшем рукопись не была продолжена. На полях — другим почерком, другими чернилами позднейшие конспективные заметки к «кавказскому роману».

Под влиянием «Илиады» общий замысел «Казаков» (само это название появилось после чтения «Илиады») решительно изменился. В качестве одной из главных выдвинулась задача — раскрыть историю и характер казаков как особенного народа. Форма, как всегда, пришла не сразу: в ее поисках Толстой начал с этнографического описания; затем несколько искусственно сместил исторические рамки повествования и решил омолодить Епишку, в облике которого воплотился особенно ярко жизненный идеал казачьего мира. Впоследствии многие черты молодого Епишки будут переданы Лукашке, а Ерошка выступит как великолепное воплощение доживающей истории, в значительной мере чуждой новой станице. Но эпически величавый тон этих фрагментов 1857 года понадобится в повествовании «Казаков».

К концу 1857 — началу 1858 г. относится еще одна рукопись — продолжение четвертого начала, созданного за границей. Озаглавлено оно уже «Казаки», а открывается главой II «Кордон» (в полном соответствии с тем, что начало главы второй «Сиденка» в той рукописи просто зачеркнуто). Глава III «Марьяна» изображает весенние работы в садах, разговоры Марьяны с подругой — то, что впоследствии, в ином виде, составит XXIX и XXX главы «Казаков». Все это писалось впервые. Хотя в сюжетном плане рукопись продолжает четвертое начало, по смыслу, тону и обрисовке персонажей она ближе ко второй редакции главы «Праздник» (с молодым Епишкой).

К работе над этой рукописью, а может быть, и к переделке ее, относится заметка в записной книжке 11 декабря 1857 г.: «Кирка не должен быть влюблен». После сентиментальных томлений Кирки, о которых рассказывалось

- 282 -

в первой главе заграничной рукописи, неожиданными, но вполне оправданными новым характером персонажа оказываются такие, например, детали его поведения: «Кирка полтора месяца безотлучно провел на кордоне. Один раз только, посланный за чихирем, он ходил в станицу. Но станичные все были в садах, и он не видал ни Марьяны, ни матери». В третьей главе о нем сказано: «Кирка купил коня, езжал в станицу, но не сватал Марьяны. Тужила ли о нем Марьяна? Никто не знал этого».

Молодечество дается пока ценой отказа от любви, хотя молодечество это, в сравнении с удалью будущего Лукашки, не столь велико. Выстрелив в абрека, «Кирка в первую минуту не мог говорить от волнения, и лихорадка била его». Когда же каюк с телом пригнали на казачий пост, Кирка проговорил: «Ведь тоже человек был, за что убил его?» В окончательном тексте жалеть убитого станет Ерошка: «Джигита убил, — сказал он как будто с сожалением»; про Лукашку будет сказано иное: «Тоже человек был! — проговорил он, видимо любуясь мертвецом».

Одновременно Толстой продолжал обдумывать сюжет и форму всего «кавказского романа». 11 ноября 1857 г., под влиянием трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», перевод которой прочел ему Фет и тем «разжег к искусству», в дневнике отмечено: «Надо начать драмой в казаке». И затем 14 ноября: «Эврика! для казаков — обоих убили». Предполагалось, по этому замыслу, что убит будет и казак Кирка, бежавший в горы и затем вернувшийся в станицу, и офицер, полюбивший его жену.

К этому времени следует отнести Конспект № 2. Рукопись сохранилась неполно: оборвано обозначение первых трех глав (видимо, там были уже созданные: «Праздник», «Кордон», «Марьяна»). Намечены три части. В первой, после зачеркиваний, остался такой текст:

«Гл. 4. Вечер, приезжают в станицу. Играют с девками, гуляют, вечеринка у Степки, Марьяна уходит. Утром у забора проходит, — любит М<арьяну>.

Гл. 5. Г<убков> и Д<ампиони>.

Гл. 6. Вкратце поход. Марьяна работает.

Гл. 71. Тревога, рана».

2-я часть — совсем кратко: «Офицер с его точки зрения. Приход, любовь, свиданья. Столкновенье». 3-я часть обозначена, но не раскрыта.

В конце 1857 г. Толстому советовал работать над «кавказским романом» не один Боткин, но и Некрасов (также находился летом этого года за границей и знал начало). Критикуя переданный в «Современник» рассказ «Альберт» («Погибший»), редактор журнала обращался к Толстому 16 декабря: «Эх! пишите повести попроще. Я вспомнил начало Вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров — и подивился, чего Вы еще ищете — у Вас под рукою и в Вашей власти Ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения; к знанию жизни у Вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте — чего же еще надо, чтоб писать хорошие — простые, спокойные и ясные повести?» (Некрасов. т. 14, кн. 2, с. 99—100). Толстой ответил 21 января 1858 г.: «Кавказский роман все переделываю в плане и не подвигаюсь».

2 февраля 1858 г. появилась первая, после почти двухмесячного перерыва, запись, относящаяся к «Казакам» (в записной книжке): «Для

- 283 -

каз<аков> след<ующая> форма. Соединение рассказа Епишки с действием».

Уезжая вскоре из Москвы в Ясную Поляну, Толстой отметил встречи в ресторане гостиницы Шевалье с Б. Н. Чичериным («Чичерин говорил, что любит меня»; «Провел ночь у Шевалье перед отъездом. Половину говорил с Чичериным славно»), заставляющие вспомнить будущее начало «Казаков». Но такое начало пока далеко впереди (первая рукопись датируется 1860 г.). Снова вернувшись в Москву, Толстой записал 24 февраля в дневнике: «Еще 3 дня в деревне, очень хорошо провел. Старое начало казаков хорошо, продолжал немного». 25 февраля: «Написал листок Казаков». 26-го: «Писал рассказ Еп<ишки> о переселении с Гребня. Нехорошо. <...> Писал Ерошку». К этому времени относятся и несколько зачеркнутых строк, сохранившихся в автографе рассказа «Три смерти» (л. 8 об.): «Дедука Бурлак колдун был. Его весь полк знал. И батюшка уважал. Без [него] его приказу [на охоту] за зверем и не ходи».

«Старое начало» — это две главы второго начала: «Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека...». Теперь оно было дополнено еще двумя главами (см. т. 4 второй серии). Третья продолжает повествование о денщике, «уладившем все свои дела», его разговоре со старой казачкой и Марьяной; потом действие переносится на улицу, где обсуждается приход солдат в станицу. Четвертая глава — с живописными рассказами Ерошки о переселении казаков при Иване Грозном с Гребня, об отце, о «колдуне» — дедуке Бурлаке и об охотнике, убившем кабана весом в 25 пудов. Все это еще очень далеко от соответствующего текста гл. XIV и XV «Казаков», хотя было использовано в дальнейших рукописях «кавказского романа». Полюбившееся же Толстому начало о приходе двух рот в станицу закрепилось до конца 1858 г.

К февралю 1858 г. относится, очевидно, и Конспект № 3 — первой части романа. Предполагалось 9 глав. Первая: «Рота приходит в станицу. Свиданье К<ирки> с Мар<ьяной>». Последняя: «Абреки, слух о смерти. Марьяна прогоняет офицера». Впервые намечено письмо офицера (гл. 2): «Письмо офицера, его взгляд на прежнюю и теперешнюю жизнь, описание лиц». На обороте листа добавлено: «Письмо. Я люблю. Случилось событие, которое открыло мне глаза. Я был у нее [она не пустила] в садах, она обещала. Слава Богу, что я иду в поход».

Этот конспект в значительной мере реализован в первой законченной редакции первой части «кавказского романа», работа над которой началась тогда же.

1858 год — время наиболее интенсивного писания «кавказского романа». Сохранилось большое число рукописей, почти все — автографы; один из них (в Описании рук. 13) пронумерован Толстым постранично: 1—66.

В дневнике с 18 марта по 9 мая — постоянные записи об этой работе.

18 марта, по приезде из Петербурга в Москву: «Перебирал писанье. <...> Поехал в 8 домой и писал Казак<ов> до часу».

19 марта: «Утром писал Казак<ов>. <...> После обеда писал немного...».

21 марта: «Пописал немного. Я весь увлекся Каз<аками>».

22 марта: «Писал немного».

11 апреля: «Писал с увлечением, письмо офицера о тревоге».

«Письмо офицера о тревоге» — это «2-е письмо офицера», заключительная глава в первой, законченной на этот раз, редакции первой части

- 284 -

романа1. В рукописях ей предшествуют 11 пронумерованных глав. Приходится говорить «в рукописях», потому что многие листы первой редакции позднее перекладывались и вновь исправлялись. Но текстовые связи, нумерация глав, имена персонажей позволяют восстановить первоначальный состав (и его композицию) полностью. Недостает лишь небольшого фрагмента, видимо, утраченного — начала 9-й главы. Заглавие, уверенно установившееся: «Казаки». Первая глава — о двух ротах пехотного кавказского полка, приходящих в станицу. Текст писался заново, с большими переменами. Дело теперь происходит в праздник. Время — жаркий полдень, сперва октябрьский, потом июньский; в этой рукописи последний вариант — майский. Все последующие главы тоже создавались заново, некоторые — впервые. Начиная с 6-й главы офицер получил фамилию Ржавский, оставшуюся неизменной в течение всего 1858 г. Просматривая первые главы, Толстой и там местами изменил: вместо «офицера» — Ржавский.

Молодой человек открыл в станице совершенно новый для себя мир. «Напрасно вы все так сокрушаетесь обо мне...» — так начинает он письмо к приятелю (гл. 11), отправленное спустя полтора месяца после прихода в станицу. Далее следует резкая критика оставленной светской жизни, рассказ о станице, окружающих ее степях и лесах, о ее народе. Затем Ржавский пишет о Ерошке, о его рассказах и песнях, о Марьяне и о прелести охоты в местном лесу. «Дочь моего хозяина... (Эти слова были зачеркнуты в письме)» — так заканчивается глава с первым письмом. Впоследствии почти весь текст письма был зачеркнут Толстым, а его материал вошел в повествовательные — от лица автора — главы. Лишь начало, после изменений и сокращений, стало тоже началом единственного письма, вошедшего в напечатанную повесть (гл. XXXIII).

Отец Марьяны, хорунжий, «жиденький невзрачный старичок с седевшей бородкой и бегающими глазками», называется в этой рукописи Илья Васильевич (Иляска). Вместо Степки появилась Устенька, франтиха и хохотунья, близко напоминающая подругу Марьяны в окончательном тексте повести. Ее возлюбленный — не Иляс, а Назарка; упоминается и «солдатский барин» (будущий Дампиони, а потом Белецкий). Про Кирку сказано, что он «казался очень скромен. Он был одет просто и бедно. На нем была широкая красная черкеска, на ногах спущенные ноговицы и прорванные чувяки и старая шапка. Но в этой простой одежде еще поразительнее выставлялись замечательная красота его лица и сложенья. Он стоял, отставив ногу и засунув оба большие пальца за туго стянутый пояс и немного склонив на бок голову. Он засмеялся звучным смехом, когда Марьяна ударила Назарку, и, еще раз поклонившись, подошел к ней». Так в последнем слое рукописи; среди зачеркнутого — множество вариантов портретной характеристики этого лица, которое было чрезвычайно важно для романической интриги и обдумывалось вновь и вновь. Первоначальное «отвечал Кирка, улыбаясь», например, заменено ярким и выразительным: «отвечал Кирка, улыбкой открывая белые сплошные зубы. Красивое лицо его вдруг осветилось счастливым молодым блеском». Когда ефрейтор проводил по улице солдат, «Назарка отступил, но Кирка насмешливо оглянулся и не тронулся с места. — Люди стоят! Обойди, — проговорил он». Все это уже близко —

- 285 -

по тону, а иногда по тексту — к соответствующим сценам гл. XIII повести «Казаки». Убийства абрека здесь пока нет.

Заново написано свидание Кирки с Марьяной (в три последующие рукописи эти листы просто переносились, подвергаясь некоторым изменениям). Впервые появился (гл. 7) изумительный эпизод с ночными бабочками, летящими на огонь, и Ерошкой. Исправленный несколько раз и в этой рукописи, он дошел до окончательного текста.

В главе 10 иначе изображен разговор хорунжего с Ржавским (в присутствии Ерошки) о плате за квартиру. Хорунжий охарактеризован близко к окончательному тексту: «Илья Васильевич был не только грамотный, но школьный учитель в другой станице, странно соединявший в себе казачье хвастовство и самонадеянность с политичностью подьячего». Отношения его с Ерошкой, которого он называет, щеголяя знанием Библии, Нимвродом Египетским и «ловцом пред господином», что означает попросту охотник, ироничны и даже враждебны. Появился эпизод охоты Ржавского с Ерошкой. При позднейшем просмотре рукописи на полях Толстой пометил: «Не нужно охоты. Скрылись в лесу». Эти листы не вошли в наиболее полную, пятую, редакцию первой части и остались в рукописи № 12 (по Описанию), куда они были последний раз переложены. Но при подготовке повести к печати этот замечательный эпизод был отредактирован Толстым, отдан в переписку, в копии вновь переделан и составил гл. XVIII и XIX «Казаков».

Во втором письме Ржавский рассказывает о своей любви, разговоре с Марьяной, а на следующее утро — тревоге в станице, нападении абреков. Кирка, «хоть и не начальник, сдвинув шапку, весь красный, повелительно кричал товарищам». Когда казаки с гиком бросились на чеченцев, «Кирка был впереди всех». Его ранят. Марьяна, как и в окончательном тексте повести, прогоняет офицера: «Уйди, что тебе, никогда ничего тебе не будет от меня. Уйди, постылый». Кирку берется лечить «татарин с мудрым лицом». Последняя фраза письма: «Никто не удивляется, что Марьяна стоит у ворот и плачет». Позднее заключительные строки письма вычеркнуты и появилось: «[Она ненавидит меня.] Трудно тебе сказать, что я передумал в это время, но я понял одно. Я понял, что тут идет жизнь, серьезная, нешуточная, а я так. Она мне дала минуту счастия, но минута не повторится, и мысль эта ужасно тяжела для меня. Я знаю, что было бы дурно, тем более, что Кирка мне обязан, роман мой кончен. Я был счастлив, но мне грустно».

На полях письма о тревоге различные пометы. Среди них одна зачеркнутая: «Когда она уже замужем». Видимо, замысел состоял в том, что любовь Ржавского к Марьяне разовьется в сильную страсть, о которой он писал теперь, лишь после ее замужества. На обороте последнего листа — конспект, озаглавленный «Кирка» (судя по всему, название второй части романа), намечающий дальнейшее развитие событий (см. во второй серии Конспект № 4).

Размышления о «кавказском романе» Толстой одновременно заносил в дневник и записную книжку.

14 апреля: «...уяснил себе конец романа. Офицер должен разлюбить ее». 20 апреля: «У Кирки сестра немая». 23 апреля: «Предлагает жениться Марьяне».

В бумагах «Казаков» сохранились конспекты (№ 5, 7), где обозначены события «2 ч.» и «3 ч.», а в конспекте 7-м даже и «Эпилога» (казнь казака).

- 286 -

Вероятно, к 5-му конспекту, начинающемуся словами «И опять пришла любовная весенняя ночь, и опять муки...», относится дневниковая запись 12 апреля: «Писал с [удовол<ьствием>] богатством содержания, но неаккуратно. Бегство в горы не выходит». И 13 апреля: «Заколодило на бегстве в горы».

«Запнувшись» на «бегстве в горы», т. е. на второй части, Толстой вернулся к первой.

15 апреля: «Написал 2 листа. Переписка».

16 апреля: «Написал лист и не совсем хорошо. Нечего делать. Буду продолжать; стараясь лучше, но не переделывать клоками».

17 апреля: «Написал 1½ листа...».

18, 19 апреля: «Писал мало и дурно».

23 апреля: «Писал немного письмо Ржавского».

24 апреля: «Писал п<исьмо> Р<жавского>. Идет на лад...»

25 апреля: «Писал конец письма. Небрежно, но идет».

В этот день Толстой получил от своего бывшего батарейного командира Н. П. Алексеева второе письмо с текстами «песен, певаемых в станице Старогладковской» (первые пять были направлены раньше, в ответ на просьбу Толстого). Начиная с этого времени, со второй именно редакции, песни, варьируясь, начали входить в «кавказский роман». Некоторые останутся и в напечатанной повести.

26 апреля: «Перечитывал все и переделывал. <...> Поотделал Кордон, много новых мыслей. Христианское воззрение».

И наконец 30 апреля: «В романе дошел до 2-й части, но так запутанно, что надо начинать все сначала или писать 2-ю часть».

Запись фиксирует окончание второй редакции первой части.

Заново были написаны гл. 12 (окончание первого письма Ржавского), начало 13-й — о впечатлении, произведенном на Кирку и станичников поступком офицера («Слышь, Кирке 50 монетов бросил поручик-то») и новое второе письмо Ржавского, помеченное как глава 14.

Начальный фрагмент 13-й главы обрывается фразой: «Кирка стоял на посту на Тереке». Но глава «Кордон» уже имелась в прежних рукописях (продолжение четвертого начала) и на этот раз была лишь исправлена. На полях, например, вписано: «Сова, через два взмаха крыльями хлопая крыло о крыло, пролетела в лес вдоль Терека, потом чаще, каждый раз хлопая крыло о крыло, она влетела в деревья, зашуршала и села». Вставка точно соотносится с дневниковой записью 20 апреля 1858 г., сделанной в Ясной Поляне: «Прелестный день, прет зелень — и тает последнее. Грустил и наслаждался... Сова пролетела, через раз хлопая крыло о крыло, потом чаще и села».

Второе письмо Ржавского, которое в предыдущей редакции рассказывало о тревоге и ранении Кирки, теперь посвящено вечеринке. Здесь впервые появляется поручик Дампиони, «малый довольно хороший, немного образованный или, ежели не образованный, то любящий образованье и на этом основании выходящий из общего уровня офицеров». Далее Ржавский признается: «А я, ты знаешь, имею природное отвращение ко всем битым дорожкам, я хочу жить хоть трудно, мучительно, бесполезно, но неожиданно, своеобразно, чтоб отношения моей жизни вытекали сами собой из моего характера». О Марьяне Ржавский сначала говорит лишь то, что ему «интересно следить за романом, который происходит между Киркой и хозяйской дочерью». О Кирке сообщается, что «он отличился с месяц тому

- 287 -

назад, убил чеченца и с тех пор, как кажется, и загулял. У него уже есть лошадь и новая черкеска». «Странное дело, — замечает по этому поводу Ржавский, передавая возникшие у автора «христианские» мысли, — убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой-нибудь прекрасный поступок. А еще говорят, человек разумное и доброе существо. Да и не в одном этом быту это так, разве у нас не то же самое. Война, казни. Напротив, здесь это еще меньше уродливо, потому что проще». Рассказывает Ржавский и о том, что он был на кордоне, когда выкупали тело. О брате убитого сказано: «Трудно тебе описать ту молчаливую строгую ненависть, которую выражало его худое лицо. Он ни слова не говорил и не смотрел ни на кого из казаков, как будто нас не было. На тело он тоже не смотрел. Он приказал приехавшему с ним татарину взять тело и гордо и повелительно смотрел за ним, когда он нес его в каюк с казаками. Потом, не сказав ничего, он сел в каюк и переплыл на ту сторону».

Все это даст материал для гл. XXI «Казаков», где заменится повествованием от авторского лица (правда, Оленин будет присутствовать при сцене выкупа тела). На верхнем поле первого листа этого автографа помета: «Не нужно письма».

Заканчивалось письмо словами: «Я хочу не ходить больше к хор<унжему>. Она слишком хороша. Она... Ничего, ничего, молчание». Потом весь последний абзац зачеркнут. Осталось: «С тех пор, как я дал деньги Кирке, я замечал, что хозяин стал со мной любезнее и приглашает к себе и приглашал с ними в сады на работы».

К этому периоду относится, по всей видимости, еще одна рукопись (в Описании № 16), представляющая собою третье письмо. На полях заголовок: «[Письмо]». Все оно — рассказ о любви: «Я давно не писал тебе, потому что не мог писать. Со мной случилось необыкновенное и до сих пор продолжается и надеюсь, продолжится на всю жизнь...» Потом такое вступление вычеркнуто, на полях помета: «холоднее и спокойнее». Новое начало: «Ты предполагал, что кончится тем, что я влюблюсь в казачку, и угадал; но угадал совсем не то, что случилось». Кончается письмо взволнованными словами: «Да нет, я теперь счастлив, как никогда не был в жизни. Стоит мне вспомнить ее в то время, как она сказала: “А куда Кирку денем?”, безумные надежды передо мной, и я счастлив, как никогда не был в жизни».

Во время переделки текста написана вставка, прямо перекидывающая мост ко второй части романа: «Я знаю, что, по прежним понятиям моим, то, что я делаю, скверно и глупо. Что будет с Киркой, что будет с ней, что будет со мной. Но пусть будет, что будет. Мгновенье счастья с этой женщиной и больше ничего не хочу от жизни». На полях вопрос: «Но настоящее ли это?», намекающий на события третьей части, где офицер должен был разлюбить Марьяну.

Все три письма Ржавского написаны очень взволнованно и горячо. Чувствуется, что Толстой высказывал здесь свои заветные мысли и сильные переживания. Отразились и тогдашние увлечения: роман с яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной.