|

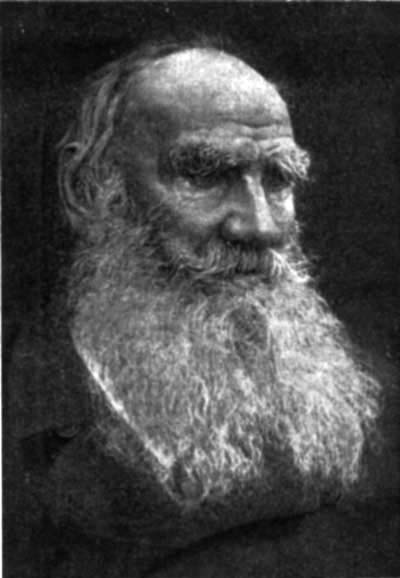

Л. Н. ТОЛСТОЙ

- 1 -

Н. К. ГУДЗИЙ;

Лев

ТОЛСТОЙ

Критико-биографический очерк

Издание 3-е, переработанное

и дополненноеГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1960

- 2 -

Оформление художника

В. НОВОСЕЛОВОЙ

- 3 -

ВВЕДЕНИЕ

Лев Толстой оставил великое художественное наследство, вошедшее в сокровищницу не только русской, но и мировой литературы. Произведения, созданные его гением, исполнены такой реалистической мощи, такой силы жизненной правды и психологической наблюдательности, такого необычайного мастерства в изображении человеческих характеров, что в этом отношении Толстой поистине не имел себе равных среди современных ему русских и зарубежных писателей. Еще при жизни Толстого Ленин назвал его великим, гениальным писателем, давшим «первоклассные произведения мировой литературы»1, а в 1910 году, отзываясь на смерть Толстого и отмечая кричащие противоречия в его произведениях и учении, Ленин в то же время говорил, что «Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе» и должны рассматриваться «как шаг вперед в художественном развитии всего человечества»2. В 1919 году в беседе с А. М. Горьким Ленин сказал, что рядом с Толстым-художником в Европе некого поставить.

Чем же, по мнению Ленина, определялись мировое значение Толстого как художника и его мировая известность как мыслителя и проповедника? Тем, что и в

- 4 -

творчестве и в учении Толстого отразилось мировое значение русской революции, революции 1905—1907 годов, тем, что Толстой был «зеркалом» этой революции, что в своих произведениях — художественных, публицистических и философских — он с поразительной рельефностью воплотил черты исторического своеобразия первой русской революции как крестьянской буржуазной революции с ее силой и ее слабостью.

Ленин писал, что литературная деятельность Толстого относится к тому периоду русской истории, который находится между двумя поворотными пунктами — 1861 и 1905 годами. Это было время, когда явные пережитки крепостного права характеризовали всю хозяйственную и всю политическую жизнь России, когда в стране усиленно развивались капиталистические отношения. Правда, деятельность Толстого как писателя началась раньше и окончилась позже этого периода, но вполне сложился он как художник и мыслитель, по словам Ленина, именно в этот период, переходный характер которого определил все отличительные черты и художественных произведений Толстого и «толстовщины».

Величие Толстого, по Ленину, состоит в том, что его критика «с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России»1. Ленин считал, что действительно великий художник должен отразить в своих произведениях хотя бы некоторые из существенных сторон революции, и Толстой, по его мнению, был именно таким художником, хотя он явно не понял революции, как не понимали ее порой и многие непосредственные ее участники.

Во всех высказываниях Ленина о Толстом как о писателе, наиболее глубоко отразившем своеобразие первой русской революции, и в той высокой оценке, какая дана Толстому Лениным именно по этому признаку, устанавливается та точная мера, которой следует мерить значение каждого писателя и его литературного наследства: подлинно великим может быть назван лишь тот писатель, который отразил в своем творчестве самые

- 5 -

существенные стороны исторической действительности, а Толстой как раз отразил такие явления современной ему русской жизни, которые в истории его родины имели решающее, первенствующее значение для дальнейших ее судеб. Поэтому-то Ленин определил величие Толстого следующими словами: «Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции»1.

- 6 -

ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО ДО «ВОЙНЫ И МИРА»

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в имении Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии. В семидесятипятилетнем возрасте он написал «Воспоминания», в которых, разделяя свою жизнь на четыре периода, выделил «чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет». Детские впечатления так ярко отложились в душе Толстого, что в глубокой старости он припоминает не только людей, окружавших его в то далекое время, но и малейшие события той поры и самые мелкие подробности в его жизни, вплоть до того, как с левой стороны касается его волос рука отца «с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони». Только в необыкновенно живой памяти могло отчетливо запечатлеться такое количество фактов, какое мы находим в воспоминаниях Толстого, и только выдающийся художник мог с такой поэтической, заражающей прелестью передать их читателю.

Среди тех, о ком Толстой вспоминает с особенной теплотой, на первом месте стоит его мать Мария Николаевна, рожденная княжна Волконская. Она умерла, когда Толстому было около двух лет. Портретов ее в семье Толстых не сохранилось, и в представлении сына жив был лишь ее духовный облик, в течение всей его жизни будивший в нем высокие, чистые сердечные движения. Некоторые события ее жизни и черты характера

- 7 -

воплощены были Толстым в образе княжны Марьи Николаевны Болконской в «Войне и мире». Высокий моральный облик матери Толстого, внутреннее богатство ее натуры угадываются и в образе maman из повести «Детство».

Замуж она вышла тридцати двух лет за графа Николая Ильича Толстого, который был моложе ее на четыре года. Брак устроили родные жениха, получившего в наследство от отца расстроенное состояние и женитьбой на богатой невесте решившего поправить свои материальные дела. Это был красивый, веселый, обходительный, по тому времени относительно гуманный человек, не злоупотреблявший своей властью помещика, владельца крепостных душ. Поступив в юности на военную службу и проделав заграничные походы в 1813—1817 годах, он вышел затем в отставку и после женитьбы занялся сельским хозяйством. Оставив военную службу, он потом уже никогда не служил, «по чувству собственного достоинства» не считая для себя возможным служить ни в конце царствования Александра I, ни в царствование Николая I. Ни с одним чиновником, как вспоминает Толстой, его семья не имела близкого знакомства. Умер Николай Ильич, когда Льву Николаевичу было девять лет. Значительного влияния он на сына не оказал, но оставил у него по себе добрую и благодарную родственную память. В основном он послужил прототипом Николая Ильича Ростова в «Войне и мире».

Наибольшее нравственное влияние на Толстого, по его собственному признанию, оказала Татьяна Александровна Ергольская, дальняя родственница Толстых, с детского возраста оставшаяся сиротой и взятая бабушкой Льва Николаевича на воспитание. Она была одних лет с его отцом Николаем Ильичом и за свой твердый, решительный и самоотверженный характер пользовалась в семье большим уважением и любовью. Не только в пору детства, но и в юности и в зрелом возрасте (Ергольская умерла в 1874 году) Толстой делился с ней всем, что его занимало, волновало и тревожило. К ней он обращался за советом, когда нужно было найти нравственную поддержку и душевное участие.

У Льва Николаевича было три старших брата: Николай, Сергей и Дмитрий — и младшая сестра Мария,

- 8 -

родами которой умерла их мать. Все три брата и сестра были людьми по-своему незаурядными. Самым одаренным из них был, по-видимому, Николай, умерший, как и Дмитрий, совсем еще молодым. С его именем связано одно из самых волнующих и самых значительных воспоминаний раннего детства Толстого.

Однажды Николай объявил мальчикам, что он знает тайну «муравейных братьев». Очевидно, под «муравейными братьями» крылись «моравские братья» — религиозная секта, возникшая в XV веке в Чехии и стремившаяся к водворению на земле справедливой жизни, как ее представляли себе первые христиане. О ней Николай мог узнать либо по книге, либо из рассказов. Своим братьям он сказал, что, когда эта тайна откроется, все люди станут счастливыми, не будет ни у кого ни болезней, ни неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут друг друга любить, все сделаются «муравейными братьями». Самая тайна, которая должна была осчастливить людей, как уверял Николай, была им написана на зеленой палочке, зарытой у дороги на краю оврага Старого Заказа. Дети не раз играли в «муравейных братьев», и зеленая палочка стала почти на всю жизнь для Толстого символом нравственного самосовершенствования и всеобщего человеческого счастья. Записывая воспоминания детства, он просил, в память брата Николеньки, похоронить его в том месте Старого Заказа, где, по детскому преданию, была зарыта зеленая палочка. В 1908 году Толстой эту просьбу продиктовал своему секретарю Н. Н. Гусеву, а за два с лишним года до этого написал статью, озаглавив ее «Зеленая палочка». «И, как я тогда верил, — писал он на склоне лет, — что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает»1.

Таковы были ближайшее окружение и нравственная атмосфера детских лет Толстого. Бабушка, слуги, гувернер Федор Иванович Рессель, родственники и близкие знакомые, наезжавшие в Ясную Поляну, о которых

- 9 -

Толстой писал в «Воспоминаниях», дополняли собой картину патриархальной помещичьей идиллии, так любовно нарисованную в рассказе о его детских годах. Эта идиллия в сознании ребенка еще не нарушалась существованием крепостного права. А между тем именно оно и обусловливало собой привольную жизнь барской семьи в огромном доме, с большим штатом прислуги и дворни; именно оно создавало условия для беззаботной жизни господ, для тех радостных впечатлений от псовой охоты, от приезда ряженых на святках, от веселых поездок в окрестности и от многого другого, что так запомнилось Толстому. Оборотная сторона благополучной барской жизни была скрыта от глаз ребенка, а то, что окружало его в повседневной жизни, что близко его касалось, представлялось ему почти сплошным праздником, лишь изредка нарушаемым скоропреходящими огорчениями.

Осенью 1836 года семья Толстых переехала в Москву: старшего сына Николеньку нужно было готовить в университет. Летом следующего года внезапно умер отец — Николай Ильич, а меньше чем через год после этого скончалась бабушка — Пелагея Николаевна. Смерть отца потрясла мальчика Толстого. Он впервые, по его собственным словам, глубоко задумался над вопросами жизни и смерти. Осложнилось и материальное положение семьи; пришлось прежде всего переменить обширную квартиру в Москве на меньшую, более дешевую. Чтобы уменьшить расходы, часть семьи, в том числе и Лев Николаевич, не только на лето, но иногда и на зиму переселялись в Ясную Поляну.

Отроческие годы Толстого омрачены были напряженными отношениями, сложившимися у него с новым гувернером Saint Thomas. Своим формально-педантическим, нечутким, часто жестоким обращением с мальчиком гувернер вызывал в нем чувство протеста, переходившего в раздражение, а иногда и в упорную ненависть к нему. «Не помню уже, за что, но за что-то самое не заслуживающее наказания, — вспоминает Толстой, — St. Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения и отвращения не только к St. Thomas, но к тому насилию, которое он хотел употребить надо мною. Едва ли этот случай не был причиной того

- 10 -

ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которые я испытывал всю свою жизнь»1.

Нужно думать, поводов для столкновения со строгим гувернером у Толстого было немало, если принять в расчет, что он был мальчиком не только очень бойким и шаловливым, но и склонным к неожиданным чудачествам и странным выходкам. Так, однажды, лишь для того чтобы сделать что-нибудь необыкновенное и удивить окружающих, он выпрыгнул из окна второго этажа, и только благодаря счастливой случайности шалость эта прошла для него безнаказанно.

Вместе с тем мальчик жил напряженной внутренней жизнью. Честолюбивые мечты о военной славе, жажда необыкновенных подвигов уживались у него с очень энергичной работой сознания, со стремлением разрешить отвлеченные вопросы о назначении человека и о смысле человеческой жизни. То, что сказано об этом в отношении Николеньки Иртеньева в повести «Отрочество», целиком характеризует и отроческие годы самого Толстого.

В эту пору перед ним впервые стали вопросы, выходившие за пределы личной жизни. И поводом для них послужили факты, связанные с крепостным правом. Однажды дети встретили уже немолодого помощника кучера, которого управляющий за какую-то провинность вел на расправу. Догадавшись, в чем дело, Толстой испытал, по его словам, «ужасное чувство». В другой раз из разговора помещика Темяшева с отцом он узнал, что помещик отдал своего слугу в солдаты за то, что тот ел во время поста скоромное. И это произвело на мальчика удручающее впечатление.

Лет одиннадцати Толстой пережил первое чувство влюбленности. В письме к своему биографу П. И. Бирюкову он писал в 1903 году: «Первая самая сильная (любовь. — Н. Г.) была детская к Сонечке Колошиной». Это была любовь восторженная, мечтательная, переполнившая мальчика счастьем, любовь без мысли о взаимности. О ней Толстой вспоминал в 1890 году, думая написать роман на тему о целомудренной любви. Этот детский роман Толстого нашел яркое и трогательное художественное отражение в ночном разговоре Николеньки

- 11 -

Иртеньева с братом Володей о Сонечке Валахиной, который описан в «Детстве».

В 1841 году умерла опекунша детей Толстых — тетка Александра Ильинична Остен-Сакен, и опека над ними перешла к другой тетке — Пелагее Ильиничне Юшковой, жившей в Казани. Туда и переезжает осенью того же года вся семья Толстых. В Казани Толстой прожил пять с половиной лет, выезжая каждое лето с семьей в Ясную Поляну. В 1844 году он поступил в Казанский университет на арабско-турецкое отделение восточного факультета, с намерением стать дипломатом. В ту пору Толстой как бы ощупью отыскивал свое жизненное призвание. Вскоре он понял, однако, что этим жизненным призванием его не могла быть дипломатия. Учился он без особого рвения, тем более что в Казани юноша сразу же попал в водоворот светских развлечений, в которых протекала жизнь местного «высшего общества».

Вскоре Толстой перешел с восточного факультета на юридический, но и перспектива сделать себе карьеру по судебному ведомству также не могла прельстить его. В 1847 году он вышел из университета, не окончив курса.

Казанский университет отличался в тот период солидным профессорским составом. Особенно выделялся в нем восточный факультет, где высоко было поставлено изучение и преподавание различных отраслей восточной филологии. На юридическом факультете преподавал передовой по своим политическим взглядам профессор Д. И. Мейер, выдающийся знаток русского гражданского права, учебник которого по этому предмету был принят в русских университетах еще накануне Октябрьской революции. Не забудем, что до 1846 года ректором Казанского университета был великий математик Лобачевский. Но для систематического прохождения университетского курса Толстому не хватало выдержки, да и охоты. Он, по его словам, мог заниматься только тем, что его живо занимало; он читал множество книг, но чтение у него всегда шло по одному строго определенному направлению, продиктованному его личным интересом в данную пору.

Особенно усиленно в студенческие годы занимался Толстой философией. К ней его влекла не простая любознательность, а стремление найти разрешение тех

- 12 -

жизненных вопросов, которые не переставали его волновать. Он очень увлекался сочинениями Руссо. Французскому профессору Полю Буайе Толстой в 1901 году говорил, что с пятнадцатилетнего возраста Руссо был его учителем, которого он боготворил, и носил на шее вместо нательного креста медальон с его портретом. Толстой сам написал в это время несколько философских сочинений, преимущественно на тему о нравственных основах человеческого поведения. По совету профессора Мейера он занялся сличением «Наказа» Екатерины II с «Духом законов» Монтескье, и эта работа очень увлекла его. Объясняя причины своего ухода из университета, Толстой указывал два обстоятельства: отъезд его брата из Казани в связи с окончанием университета и работа над сличением «Наказа» с «Духом законов». «...как это ни странно сказать, — писал Толстой, — работа с Наказом и Esprit des lois Montesquieu, она и теперь есть у меня, — открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет с своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей»1. Оставить университет побудило Толстого, между прочим, и то, что как раз в это время состоялся раздел отцовского имущества между всеми детьми. Толстому досталась, в частности, Ясная Поляна, где, поселившись с начала мая 1847 года, он пытался заняться сельским хозяйством и устройством быта яснополянских крестьян, что позднее нашло отражение в неоконченном «Романе русского помещика» и в повести «Утро помещика».

В последние месяцы жизни в Казани Толстой начал вести дневник. Поводом для этого было стремление к самосовершенствованию во всех областях — в умственной, нравственной и физической. Однако началом всего, как говорил Толстой, было самосовершенствование нравственное. Дневник должен был быть, с одной стороны, средством систематического контроля над собой, с другой — заключать в себе «правила», которым намеревался следовать Толстой. В дальнейшем дневник на всю жизнь стал почти постоянным его спутником. Ему он поверял самые сокровенные мысли, в него заносил замыслы своих произведений, отмечал этапы работы над ними; дневниковые записи — особенно на первых порах

- 13 -

— были иногда подступами к художественному творчеству. Так, органически связанным с дневниками Толстого является одно из самых ранних его произведений — «История вчерашнего дня», написанное в 1851 году под значительным влиянием «Сентиментального путешествия» Стерна, которое в это время Толстой переводил на русский язык (перевел около одной трети романа). В дневниковых записях Толстой также фиксировал факты и события личной жизни и жизни близких ему людей.

Яснополянское одиночество вскоре становится в тягость Толстому. В октябре 1848 года он переезжает в Москву, затем в феврале следующего года — в Петербург, приступает к сдаче экзаменов на степень кандидата прав, но, успешно сдав два экзамена, отказывается от их продолжения, делает попытку поступить на военную службу, потом возвращается в Ясную Поляну, взяв с собой талантливого, но весьма неравнодушного к вину немца-музыканта Рудольфа, с которым сам занимается музыкой. Некоторое время Толстой служит в Тульском губернском правлении, живя то в Ясной Поляне, то в Туле, то в Москве, ведя беспорядочный образ жизни, увлекаясь цыганами, охотой, кутежами, карточной игрой. Жизнь без серьезных целей и перспектив угнетает его и создает ощущение глубокой неудовлетворенности. Самообличением и самоосуждением наполнены многие страницы его дневника той поры. Чтобы положить конец такому образу жизни, Толстой решает уехать на Кавказ, где в то время шла упорная война с горцами, и в апреле 1851 года отправляется вместе со своим братом-офицером Николаем Николаевичем, получившим туда назначение.

На Кавказе Толстой пробыл до 1854 года, участвуя — сначала в качестве волонтера, а затем юнкера и офицера — в военных действиях. Там он написал повести «Детство», «Отрочество» и рассказы «Набег», «Записки маркера». На Кавказе же начаты были «Роман русского помещика», на основе которого была создана впоследствии повесть «Утро помещика», рассказ «Рубка леса» и повесть «Казаки». Появившееся в 1852 году в журнале «Современник» «Детство» было первым печатным произведением Толстого, сразу же создавшим ему репутацию талантливого писателя. Напечатанные там

- 14 -

же «Набег», а затем и «Отрочество» укрепили эту репутацию за молодым автором, только с 1856 года, со времени напечатания рассказа «Севастополь в августе 1855 года», подписывавшим свои произведения полной фамилией, до тех же пор инициалами — сначала «Л. Н.», потом «Л. Н. Т.». Следует отметить, что литературный дебют Толстого, кроме естественного писательского удовлетворения, доставил ему и сильное огорчение. В письме к Некрасову он с раздражением жаловался на значительное количество цензурных искажений в повести, а также на то, что она была напечатана под произвольным заглавием — «История моего детства». Толстому очень важно было сохранить первоначальное название «Детство», так как оно подчеркивало типичность описываемых событий.

Подвижная и часто рассеянная жизнь Толстого на Кавказе была одновременно и жизнью внутренне очень сосредоточенной и духовно напряженной. В мае 1859 года он писал своей родственнице А. А. Толстой: «...я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением»1.

Военная служба тяготила Толстого, и он стремился оставить ее. В 1853 году он подал прошение об отставке, которая, однако, не была принята, так как в это время началась русско-турецкая война и до окончания войны выход в отставку был запрещен. Толстой предпочел в таком случае воевать не на Кавказе, а против Турции и добился перевода в Дунайскую армию. Отправляясь на место своего нового назначения, он ненадолго заехал в Ясную Поляну, побывал в Москве и в Туле и 12 марта 1854 года прибыл в Бухарест, где был зачислен в артиллерийскую бригаду. Служа в Дунайской армии, Толстой по служебным командировкам совершал поездки

- 15 -

по Молдавии, Валахии, Бессарабии, находился при осаде русскими войсками турецкой крепости Силистрии, несколько раз был под неприятельским огнем.

После снятия осады Силистрии Толстой приезжает в Кишинев, где находился штаб Южной армии. Там он вместе с группой офицеров-артиллеристов задумывает основать общество для распространения просвещения среди военных вообще и солдат в особенности. Общество это организовано не было, и вместо него решено было издавать дешевый популярный журнал для солдат. Первоначально он должен был называться «Солдатский вестник», позднее — «Военный листок». Целью журнала было «поддерживать хороший дух в войске». В журнале предполагалось помещать, как писал Толстой брату Сергею Николаевичу, «описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах; подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темненьких (т. е. простых людей. — Н. Г.); военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном, артиллерийском искусстве и т. д.»1. Толстой вместе с журналистом О. И. Константиновым должен был редактировать журнал и с увлечением взялся за это дело, написал для журнала статью и два рассказа, но журнал был запрещен Николаем I.

В ноябре 1854 года Толстой был переведен в Крым и принял участие в Крымской войне и в защите Севастополя. Он сам стремился перевестись в Севастополь, по его же собственным словам в письме к брату, «больше всего из патриотизма», который, как он выразился, «сильно нашел» на него2.

Еще до приезда в Севастополь Толстой знал о крупных неудачах русской армии в ее сражениях с англо-французскими войсками, но это не подрывало у него веры в духовную стойкость русского народа, способного, по его убеждению, вынести самые тяжкие испытания и закалить свой дух для предстоящей созидательной работы. Об этом можно судить по следующей записи в дневнике Толстого, сделанной им в Одессе 2 ноября 1854 года на пути в Севастополь: «Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет

- 16 -

наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства»1.

Прибыв в Севастополь, Толстой был свидетелем героической обороны города и беспримерного мужества русских солдат. Общий патриотический подъем в войсках не мог не захватить Толстого. Вскоре по приезде в Севастополь он писал брату: «Дух в войсках свыше всякого описания. В времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание... Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-ой, было 160 человек, которые, раненные, не вышли из фронта. Чудное время!»2 Толстой благодарит бога за то, что видел этих людей и живет «в это славное время».

Четвертого сентября 1855 года Толстой писал Т. А. Ергольской: «Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах»3. Сам Толстой во время севастопольской осады обнаружил незаурядную храбрость. Больше месяца он служил в самом опасном месте — на знаменитом четвертом бастионе. Его впечатления от севастопольской осады нашли отражение в трех замечательных рассказах, из которых два первых закончены были еще в Крыму.

- 17 -

Здесь же Толстой начал и последнюю часть трилогии — «Юность», напечатанную в 1857 году. В Крыму он закончил и начатый им еще на Кавказе рассказ «Рубка леса». Тут же, убедившись в том, что неудачи русских войск под Севастополем являются результатом крайне неудовлетворительной организации русской армии, он пишет проекты реформы военного дела в России, одновременно разоблачая нравственные устои тогдашней офицерской среды, и предпринимает, хотя и безуспешно, ряд шагов для издания военного журнала, предназначенного им, как сказано, преимущественно для солдат.

Войдя в литературу с «Детством», «Отрочеством» и военными рассказами, Толстой сразу же нашел глубокого истолкователя своего творчества в лице Н. Г. Чернышевского. В небольшой статье великий критик так много и содержательно сказал о самой сути дарования Толстого, что и теперь сказанное им сохраняет всю свою непререкаемость.

В творчестве Толстого Чернышевский отметил две существенные черты: во-первых, «глубокое знание тайных движений психической жизни», способность очень тонко улавливать «психический процесс, его формы, его законы», удивительное умение изображать «диалектику души», часто вскрываемую при помощи «внутреннего монолога», отражающего не только результаты психического процесса, но и самый процесс и «едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием», и, во-вторых, «непосредственную чистоту нравственного чувства»1. С поразительной прозорливостью Чернышевский предсказал, что эти две черты останутся основными особенностями таланта Толстого, какие бы новые стороны ни обнаружились в его последующих произведениях.

И действительно, обе эти черты характеризуют творчество Толстого на всем протяжении его жизни. Они явственно обнаруживаются уже в его раннем крупном произведении — в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», оформившейся из первоначально задуманного им и начатого на Кавказе романа «Четыре эпохи развития»,

- 18 -

в котором он намеревался описать детство, отрочество, юность и молодость своего героя. Толстой, однако, рассказал лишь о двух первых периодах жизни героя и частично о его юности. В дальнейшем написанное обработано было в три отдельные повести, каждая из которых, прежде чем отлиться в окончательную форму, прошла еще через три редакции. Четвертая задуманная для описания эпоха жизни — молодость — послужила темой для незаконченного «Романа русского помещика», произведения по замыслу «догматического», то есть программного, учительного, из которого выделилась в качестве законченного целого лишь часть его — повесть «Утро помещика».

В «Четырех эпохах развития» рассказ ведется в форме записок, адресованных рассказчиком лицу, которое он называет своим «исповедником и судьею». Персонажами повести являются члены хорошо знакомой Толстому семьи Александра Михайловича Исленьева и его гражданской жены княгини Софьи Петровны Козловской, дети которых получили фамилию Иславиных. Этот роман в гораздо большей степени, чем трилогия в ее окончательной редакции, отразил в себе влияние поэтики произведений сентиментального стиля и традиций «натуральной школы». Здесь прежде всего обращает на себя внимание большое количество отступлений, содержащих авторские рассуждения по поводу различных вопросов и фактов, о которых идет речь в «Четырех эпохах». Таковы рассуждения о признаках «аристократического сложения», об отношениях между мужем и женой, определяемых расположением комнат, об охоте, о существе молитвы, о психологии игрока и т. д. Рассказчик здесь сосредоточивает внимание на самом себе и членах своей семьи. Целый ряд глав окончательного текста трилогии, в которых выведены персонажи посторонние, тут еще отсутствуют. Значительную эволюцию претерпели образы Карла Ивановича, отца Иртеньева, юродивого Гриши и некоторых других персонажей.

Трилогия Толстого, как и многие последующие его художественные произведения, соединила в себе объективное наблюдение над жизнью с отражением субъективного мира художника, через сознание которого преломляется все то, о чем он повествует. В трилогии встречаются персонажи, прототипами которых явились

- 19 -

родные Толстого, близкие его семье люди, его друзья и учителя, но в центре ее стоит Николенька Иртеньев, душевный мир которого в его постепенном росте и раскрытии отражает внутреннюю жизнь самого Толстого в период детства, отрочества и ранней юности. От лица Николеньки ведется повествование, его впечатлениями и оценками характеризуются действующие в трилогии лица. Рассказанное в ней написано как воспоминания взрослого человека о ранних годах своей жизни, и потому многое, особенно в «Детстве», изложено и осмыслено так, как это могло быть сделано тем, кто обращается к своему прошлому, далекому, но внутренне еще близкому.

Сам Толстой в воспоминаниях, написанных в старости, указывая на то, что в «Детстве» нашли отражение события жизни его приятелей детства и его собственной, признавался в том, что в период писания повести он находился под сильным влиянием двух произведений — «Сентиментального путешествия» английского писателя Стерна и «Библиотеки моего дяди» швейцарского писателя Тепфера. Оба эти произведения, особенно «Сентиментальное путешествие», на самом деле не только оказали на Толстого влияние, преимущественно в работе над «Четырьмя эпохами развития», но и укрепили в нем ту склонность к детальному психологическому анализу, которую он обнаружил еще в юношеских дневниках и которая поддержана была чтением Диккенса и Руссо, очень увлекавших Толстого в ту пору и позднее, а также Стендаля. Но, в сущности, уже в начале творческого пути он был самобытен и оригинален, в процессе упорной работы все более освобождаясь от постороннего воздействия.

Самобытность и оригинальность, проявившиеся еще в раннем творчестве Толстого, объясняются прежде всего тем, что все его произведения, начиная с юношеских дневников, были результатом напряженной, притом своеобразной и самостоятельной внутренней работы. С первых же шагов своей сознательной жизни он стремился к тому, чтобы на все смотреть своими собственными глазами и все проверять собственным критическим судом. Эта независимость взглядов и суждений неизбежно влекла за собой и свободу от подчинения популярным литературным образцам, особенно если они не

- 20 -

шли навстречу самостоятельным философским и литературным исканиям Толстого.

Уже в «Детстве» Толстой обнаружил исключительное мастерство психологического анализа. Николенька Иртеньев — необыкновенно впечатлительный ребенок, внутренне очень подвижной, склонный к рефлексии и самоанализу, но в то же время умеющий наблюдать окружающую жизнь. Эти черты натуры Николеньки еще сильнее проявляются в его отрочестве и юности. Переломный момент перехода от детства к отрочеству определяется у него прежде всего сознанием того, что на свете существуют не только он сам и его семья, но и другие люди, которые живут своей собственной жизнью, своими интересами и заботами и которым нет дела до семейства Иртеньевых. Он задумывается над тем, как же складывается жизнь этих людей, чем она заполняется. Неожиданно ему становится ясно, что разница в материальном достатке способна разлучить даже самых близких людей.

По мере превращения Николеньки из ребенка в отрока сильно повышается его эмоциональная жизнь, растет чувство личности и крепнет сопротивление посягательствам на нее. Экспансивная натура мальчика не способна уложиться в поставленные рамки; он совершает ряд проступков, за которые ненавистный гувернер-француз наказывает его заключением в чулан и угрожает выпороть розгами. Уязвленное самолюбие и болезненно разыгравшееся воображение вызывают в его душе целую бурю отчаяния и самых сложных переживаний. Сознание несправедливости наказания рождает в голове Николеньки первые религиозные сомнения и первый протест против божеской несправедливости.

Николенька ведет «уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь», и в его уме встают важнейшие вопросы человеческого бытия, очень волнующие его и требующие от него своего разрешения. Он проделывает различные эксперименты, чтобы повысить тон своей душевной жизни, вплоть до причинения себе физических страданий, которые должны быть побеждены напряжением его духовного существа. Для того чтобы уяснить себе сложные философские проблемы, Николенька пользуется чертежами, при помощи которых наглядно конкретизируются неясные и недостаточно точно

- 21 -

оформленные мысли. Так поступал Толстой и в старости, прибегая в дневниках к чертежам для уяснения самому себе сложнейших отвлеченных вопросов. В мучительных поисках истины Николенька приходит к своеобразному философскому солипсизму, заставляющему его думать, что, кроме него, никого и ничего не существует во всем мире и что окружающие его предметы существуют не реально, а лишь в его представлении о них.

Эти непрестанные размышления не только обостряют моральный самоанализ Николеньки, но и ослабляют в нем силу воли и свежесть непосредственного чувства. Из состояния душевного разброда выводит Николеньку его восторженная дружба с Дмитрием Нехлюдовым, в образе которого отразились черты характера не только друга Толстого Д. А. Дьякова, но и самого Толстого (недаром позднее в ряде его произведений под Фамилией Нехлюдов встречаются персонажи автобиографического характера).

Нехлюдов в «Отрочестве» заставляет Николеньку вполне обнаружить то свойство своей натуры, которое всегда было ему присуще, но которое подавлялось неупорядоченностью его психической жизни и чрезмерной рефлективностью, а именно — стремление к самосовершенствованию и к достижению нравственного идеала. «Восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться» — вот то, что Нехлюдов пробуждает в Николеньке. «Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым», — пишет Толстой в заключение «Отрочества».

Как наступление отрочества связывалось у Николеньки с новым взглядом на вещи, состоявшим в том, что, кроме него и его семьи, существуют еще и другие люди, отличающиеся от семейства Иртеньевых и своим имущественным положением, и своими интересами, так наступление юности было связано у него также с новым, открывшимся под влиянием Нехлюдова взглядом на жизнь и ее цель, по которому задача человека состоит в стремлении к нравственному самосовершенствованию.

- 22 -

Николенька с раскаянием думает о том, сколько времени он потерял даром, и решает, ни на секунду не откладывая, применить этот взгляд к личной жизни с твердым намерением никогда уже не изменять ему. Он пробует писать правила своего поведения, с душевным подъемом исповедуется священнику в своих грехах, стремится к чистой и возвышенной жизни, но реальная жизнь с ее соблазнами и приманками берет свое, и он не в силах побороть ни суету светского тщеславия, ни предрассудки аристократических взглядов.

Его жизненный идеал — быть человеком «comme il faut», обладающим всеми аристократическими замашками и манерами, какие в его представлении свойственны людям «порядочным», в отличие от людей «непорядочных», людей не «comme il faut», которых он презирает.

Усомниться в ценности «комильфотности» Николеньку в конце повести заставляет общение с демократической частью студенчества, в которой он признает превосходство над собой в знаниях, способностях, в общем развитии, несмотря на полное отсутствие у нее каких бы то ни было признаков «comme il faut». Характерно, однако, что Толстой, изображая демократическое студенчество, подчеркивает в нем наряду с высоким умственным развитием удаль, молодечество, страсть к разгулу и совершенно проходит мимо тех идейных и общественных вопросов, интерес к которым был так характерен для демократической студенческой молодежи, особенно второй половины 50-х годов, когда Толстым заканчивалась повесть.

Николенька — по-прежнему неисправимый и страстный мечтатель. Мечтает он и о любви к ней, воображаемой женщине, которую каждую минуту ожидает где-нибудь встретить, и о том, чтобы сделаться самым богатым и самым знатным человеком мира. И одновременно его гнетет чувство отвращения к самому себе и раскаяния в своих поступках. Однако он верит в то, что страстно желаемое им нравственное совершенство осуществимо и будет непременно им достигнуто.

Так, уже в начале своего творчества Толстой стал на тот путь, каким он шел и в дальнейшем. Это — путь необыкновенно зоркого и наблюдательного художника, который стремится к тому, чтобы осмыслить поведение человека в свете тех нравственных норм, которые представляются

- 23 -

ему единственно правильными. И вместе с тем это путь не самодовлеюще объективного созерцателя жизни, а человека, в котором художник неотделим от моралиста, для которого искусство является прежде всего средством самопознания, духовного самоопределения и одновременно познания жизни. Работе художественного претворения действительности у него предшествуют поиски идеальных нравственных ценностей, мерой которых можно было бы мерить все поступки людей и все проявления их душевной жизни. Толстой беспощаден в своем анализе. Он не боится показывать, как в самых близких ему по духу и по внутреннему строю персонажах рядом с высокими помыслами и влечениями уживаются мелкие и суетные склонности вроде пристрастия Николеньки Иртеньева к предрассудкам «комильфотности». Очень показательно, что еще в «Детстве» Толстой с большой симпатией изображает человека из народа — няньку Наталию Савишну, которой совершенно чужды фальшь, неискренность и притворство, свойственные окружающей Николеньку светской среде.

Уже на самом пороге своей литературной деятельности Толстой придерживался того взгляда на свойства человеческой природы, который был сформулирован им позднее в «Воскресении». «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, — писал он в этом романе, — что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою».

Русская критика, высоко оценившая огромное дарование молодого Толстого, поставила его рядом с Тургеневым,

- 24 -

Гончаровым, Григоровичем и Писемским, уже успевшими завоевать себе положение выдающихся писателей. Некрасов открыл Толстому писательскую дорогу, напечатав в редактировавшемся им «Современнике» «Детство», а затем ряд других его произведений. Он сразу же почувствовал в начинающем писателе крупное художественное дарование, за развитием которого очень внимательно следил, видя в Толстом продолжателя лучших, передовых традиций русской литературы и одновременно художника-новатора, с большой правдивостью изображавшего русскую жизнь. Спустя всего три года, после того как Толстой впервые выступил в печати, Некрасов уже писал ему о том, что не знает писателя, который заставил бы любить себя больше, чем любят его, Толстого. В то же время Некрасов не стеснялся прямо и откровенно указывать Толстому на его литературные неудачи, как это, в частности, случилось с его рассказами «Записки маркера» и позднее с повестью «Альберт».

Мы знакомы с замечательным по своей глубине отзывом о Толстом Чернышевского. Литературный критик того же времени П. В. Анненков, говоря о первых двух частях трилогии, писал: «У повествователя нашего уже почти нет малозначительных внешних признаков для лица, ничтожных подробностей для события. Наоборот, каждая черта в тех и других доведена до значения, иногда до разумности, смеем выразиться, поражающей даже и такие глаза, которые от привычки к темноте мало способны к различению предметов. Отсюда рождается замечательная выпуклость как лиц, так и происшествий. Автор доводит читателя неослабной проверкой всего встречающегося ему до убеждения, что в одном жесте, в незначительной привычке, в необдуманном слове человека скрывается иногда душа его и что они часто определяют характер лица так же верно и несомненно, как самые яркие, очевидные поступки его»1.

С именем Толстого неразрывно связано представление о нем как о несравненном мастере в изображении природы, которую он рисует в тесной связи с внутренним миром своих героев. Эта черта Толстого-художника

- 25 -

в полной мере сказалась уже в его трилогии. Стоит вспомнить замечательное описание грозы в «Отрочестве» или лирически-взволнованное описание весны и летнего дня в I и XXII главах «Юности».

Одновременно с работой над трилогией Толстой был занят произведением, которое в рукописных текстах и в дневниковых записях носило заглавие «Роман русского помещика». Этому произведению Толстой придавал очень большое значение и считал его важнейшим делом своей жизни. В нем Толстой, судя по дневниковой записи, намеревался изложить «зло правления русского», которое он усматривал в существовании в России неограниченной царской власти и крепостного права. Как мы уже знаем, вернувшись из Казани в Ясную Поляну, юноша Толстой задался целью улучшить быт своих крепостных. Чем дальше, тем больше крестьянский вопрос и проблема взаимоотношений крестьян с помещиком при существовании крепостного права волновали Толстого. Работая над «Романом русского помещика», он, стоя еще на дворянских позициях, подходил к разрешению крестьянского вопроса с точки зрения просвещенного помещика, совесть и сознание которого не мирились с самим фактом крепостной зависимости человека от человека. 2 августа 1855 года, находясь в Севастополе, Толстой записал в дневнике: «Главная мысль романа должна быть невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством. Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны»1.

Как и трилогия, «Роман русского помещика» в основном носил автобиографический характер. Герой его, Дмитрий Нехлюдов (сначала он назывался даже Николенькой, как и Иртеньев в трилогии), покидает университет, не окончив его, чтобы всецело отдаться заботам об устройстве своих крестьян, перед которыми он чувствует нравственную ответственность. Однако в своих попытках прийти на помощь крестьянам он терпит неудачу: исконное недоверие и подозрительное отношение закрепощенного мужика к барину становятся непреодолимой преградой между помещиком и его крепостными. Это приводит Нехлюдова к тяжелому сознанию невозможности

- 26 -

разрешить поставленную им перед собой задачу — стать благодетелем своих крестьян, самому же ему не приходит в голову мысль, что единственный выход из тупика — это полное уничтожение крепостного права. Роман, над которым Толстой с перерывами работал около пяти лет, не был закончен, потому что Толстой не мог найти решения основного вопроса, стоявшего перед ним, — как сочетать интересы крестьян с интересами помещика1. В 1856 году был опубликован значительный фрагмент романа, озаглавленный «Утро помещика».

Русская литература за несколько лет до того, как в нее вступил Толстой, обогатилась выдающимися произведениями так называемой «натуральной школы», созданными Герценом, Григоровичем, Тургеневым, Достоевским, Гончаровым, Островским, Некрасовым, Щедриным. Еще у всех в памяти были горячие выступления Белинского, разъяснявшего идейное и общественное значение этой школы в судьбах русской литературы. Развивая его идеи, Чернышевский выступил в защиту «гоголевского периода» русской литературы, воплотившего в себе самые существенные особенности школы.

«Натуральная школа», оформившаяся в русской литературе в 40-е годы, определила направление творчества наиболее передовых русских писателей того времени. Объединяя авторов различных по степени своей политической и общественной прогрессивности, она характеризовалась общими основными признаками: глубиной и серьезностью идейного содержания, гуманистической тенденцией, антикрепостнической направленностью, стремлением откликнуться на живые вопросы и потребности современности, преимущественным вниманием к обездоленным и угнетенным слоям общества, интересом к народной жизни.

«Натуральная школа» вела борьбу с романтическим приукрашиванием жизни, «риторикой», с «вольным или невольным искажением действительности», «фальшивым идеализированием жизни» (Белинский). Она утверждала трезвый, критический реализм, не чуждаясь откровенного и неприкрытого изображения «низкой натуры»

- 27 -

и отрицательных сторон жизни, порой намеренно подчеркнуто изображая подробности неприглядного городского и деревенского быта. Писатели новой школы насыщали художественные произведения обличительным содержанием, прибегая при этом к сатире, иронии и юмору. Они разрушали устоявшиеся каноны в построении сюжета и композиции произведения, вводя в него «отступления, рассуждения, дидактику» (Белинский), культивируя часто мемуарные жанры. В обращение входит «физиологический очерк», авторы которого стремились к изображению типических характеров и к индивидуализации языка персонажей. Подробностям в изображении быта у ряда писателей, принадлежавших к «натуральной школе», сопутствуют подробности в изображении психологии литературных персонажей.

Критики ранних произведений Толстого (Чернышевский, Некрасов) усматривали тесную связь творчества молодого писателя с направлением современной ему передовой русской литературы, то есть литературы, примыкавшей к «натуральной школе», и всячески приветствовали эту связь. Сам Толстой очень высоко ценил писателей — основоположников школы: Гоголя, Григоровича, Тургенева, Гончарова, Островского. Крупнейшие явления русской литературы, развивавшиеся в русле «натуральной школы», привлекли к себе внимание Толстого в пору его литературных дебютов и получили у него высокую оценку. Во вторую половину 50-х годов его очень интересуют и привлекают сочинения Белинского, теоретически обосновавшего принципы школы.

Для иллюстрации связи Толстого с традициями «натуральной школы» очень показателен как раз «Роман русского помещика» с вылившимся из него «Утром помещика». Связь эта обнаруживается прежде всего в том, что темой тут послужила народная жизнь, изображенная и освещенная с явным авторским участием к судьбе закрепощенного крестьянства, с сознанием нравственного долга барина перед мужиком. В обоих произведениях в центре повествования — описание различных типов крестьян, которых Нехлюдов посещает во время своего обхода деревни. Это своего рода физиологические очерки, лишенные сюжетных признаков, присущих обычно большинству беллетристических произведений.

- 28 -

Характерные черты стиля «натуральной школы» сказываются отчетливее всего в первых шести главах «Романа русского помещика», исключенных при переработке его в «Утро помещика», и наиболее наглядно в 2—6 его главах. В них фигурирует деревенский кулак — кабатчик, прозванный Шкаликом, плут, мошенник, ростовщик и пьяница, нещадный эксплуататор крестьян-бедняков, «когда можно, грубиян, когда нужно, нахальный, ничтожный человек, иногда пьяный и распутный, иногда притворно-набожный и смирный, но всегда сколдырник и кляузник». Он ладит с соседними приказчиками, с зажиточными мужиками и со становым и враждует с бедными мужиками. Но он не только эксплуатирует крестьян, а и наживается на помещиках, попавших в затруднительное материальное положение, за бесценок скупая у них лес. В своих грязных проделках он пользуется услугами пропойцы чиновника, подпольного ходатая по кляузным делам, приобретшего репутацию «умнейшего человека», потому что он писал бумаги вычурным канцелярским языком, нравившимся безграмотным его клиентам. Отправляясь к чиновнику за выручкой, Шкалик не застает его дома (он сидит под арестом в съезжей за то, что в пьяной драке откусил палец семинаристу). На дворе, у развалившегося чиновничьего домика, Шкалик видит такую картину: «Исхудалая, болезненная и оборванная женщина в чепце стояла в углу сорного, вонючего двора и мыла белье. Десятилетний мальчик в одной рубашонке, одном башмаке с ленточкой, но в соломенном картузике сидел около нее и делал из грязи плотину на мыльном ручье, текшем из-под корыта; шестилетняя девочка в чепчике с засаленными розовыми лентами лежала на животе посреди двора и надрывалась от крика и плача, но не обращала на себя ничьего внимания».

Говоря о Шкалике и о пьянице чиновнике, Толстой, не ограничиваясь ролью повествователя, высказывает свое авторское отношение к поступкам обоих.

Первые шесть глав «Романа русского помещика» в первой редакции не были включены в «Утро помещика» прежде всего потому, что такое включение композиционно могло быть оправдано лишь при условии дальнейшего развития сюжета произведения, но от этого Толстой отказался. Не забудем также, что в пору работы над

- 29 -

«Утром помещика» он несколько раз признавался, что сатирическое ему не по душе. Наконец, в исключенном материале было такое количество избитых штампов, которыми часто злоупотребляли некоторые представители «натуральной школы», что при дальнейшей работе они должны были быть замечены Толстым и ощущаться им как художественный недостаток. Вспомним, что и Тургенев при включении рассказов из крестьянского быта в книгу «Записки охотника» старался избавиться от подобного рода штампов, являвшихся, так сказать, стилистическими издержками «натуральной школы».

Устранив при переработке «Романа русского помещика» в «Утро помещика» некоторые стилистические крайности «натуральной школы», Толстой тем не менее сохранил в «Утре помещика» все те существенные черты, которые сближали его повесть с основополагающими художественными и идейными признаками, лежавшими в основе этой школы: интерес к обездоленным слоям народа, сочувственное отношение к их судьбе, а также глубокое знание народной жизни, трезвый и суровый реализм в изображении «низкой действительности», не боящийся со всей откровенностью и правдивостью вскрывать темные и неприглядные ее стороны.

Все эти особенности «Утра помещика» сказываются и в описаниях крестьянского быта и обстановки, в которой живет деревенская беднота, и в характерах и в портретах крестьян. Вот, например, описание избы Чуриса: «Неровные, закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки в потолке была большая щель, и, несмотря на то что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением». Изба Давыдки Белого «криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы».

- 30 -

Мать Юхванки изображена в «Утре помещика» выразительными и резкими красками: «Юхванкина мать... была... одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная, изорванная рубаха и бесцветная панева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою».

Что касается принципиальных идейных позиций «натуральной школы», как их мыслили Белинский и Чернышевский, то Толстой не обнаружил тут последовательности и прямолинейности. Он начал литературную деятельность в «Современнике», который был оплотом школы, и напечатал в нем большинство своих произведений до «Войны и мира», но в своих литературных симпатиях и взглядах на задачи искусства одно время сближался с Дружининым, Анненковым, Боткиным, противопоставлявшим себя демократическому лагерю писателей и критиков.

И тем не менее нужно признать, что Толстой в развитие принципов «натуральной школы» сделал значительный вклад — преимущественно рассказами и повестями из военного и крестьянского быта. Художественное творчество Толстого не только в молодости, но и на протяжении всей его жизни было органически родственно этим принципам по своей высокой идейности, стремлению откликнуться на животрепещущие вопросы современности, защите общественной роли искусства,

- 31 -

призванного служить интересам народа и выполняющего тем самым высокую общественную миссию. Как в раннем своем творчестве, так отчасти и в позднем Толстой испытал влияние и специфических особенностей стиля «натуральной школы». В то же время в процессе работы над своими произведениями он преодолевал крайности и излишества этого стиля, если они переставали соответствовать его эстетическим вкусам или идейным замыслам.

Что касается «Утра помещика», то следует сказать, что никто до Толстого в русской литературе не изображал с таким трезвым реализмом русского крепостного крестьянина, как сделал это Толстой в своей повести. В сравнение с нею по силе таланта могут идти лишь «Записки охотника» Тургенева, но по реализму, с которым Толстой вскрыл пропасть, отделяющую барина от крепостного мужика, «Утро помещика» превосходит и «Записки охотника». По поводу «Утра помещика» Чернышевский писал: «... граф Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик чрезвычайно верен своей натуре, — в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат.

В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в «Рубке леса». В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата»1.

Много позднее Ленин говорил о том, что «Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы»2, а в беседе с Горьким Ленин сказал о Толстом: «И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было»3.

- 32 -

Отмечая замечательное умение Толстого вживаться в душевный мир крестьянина, Чернышевский, однако, намеренно не говорит о недостатках произведения, не критикует той рефлексии, какой предается Дмитрий Нехлюдов, неспособный как следует понять истинную причину бедствия крестьян и неустройства крестьянской жизни. Делает Чернышевский это потому, что не считает идейное развитие Толстого окончательно установившимся и верит в дальнейшее поступательное движение Толстого в «правильном» направлении. По поводу «Утра помещика» Чернышевский оговаривается: «Мы упоминаем об этом рассказе не с намерением рассматривать основную идею его, — от этого нас удерживает уверенность, что определять идеи, которые будут выражаться произведениями графа Толстого, вообще было бы преждевременно... мы должны подождать второго, третьего рассказов из простонародного быта, чтобы определительнее узнать взгляд автора на вопросы, которых касается он в первом своем очерке сельских отношений»1.

Совершенно очевидно, что Чернышевского, революционного демократа, не вполне удовлетворяла идейная сторона «Утра помещика», но, очень высоко ценя Толстого как художника-реалиста, продолжавшего лучшие традиции «натуральной школы», и наблюдая расширение и углубление идейного содержания его произведений, Чернышевский ждал от него дальнейшего творческого развития и старался помочь ему в этом.

Непосредственное участие Толстого в военных действиях на Кавказе, а затем в Крыму, в пору севастопольской осады, дало ему материал для рассказов на тему о войне и о военном быте. Кавказские военные впечатления Толстого отразились главным образом в рассказах «Набег» и «Рубка леса»; севастопольские — в севастопольских рассказах. Вслед за появлением кавказских военных рассказов критик «Отечественных записок» С. Дудышкин указывал на то, что Толстой «может быть назван родоначальником тех прелестных военных эскизов, в которых простота, естественность, истина вступили в полные свои права и совершенно изменили

- 33 -

прежнюю литературную манеру рассказов подобного рода», и что, в частности, «Набег» является «истинным и счастливым нововведением в описании военных сцен»1.

По поводу рассказа «Рубка леса», созданного, как считал сам Толстой, под влиянием «Записок охотника» Тургенева и ему посвященного, Некрасов писал Толстому: «Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; все остальное принадлежит вам, и никем, кроме вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали вы все, что знаете об этом предмете, — все это будет в высшей степени интересно и полезно»2.

Действительно, Толстой уже в кавказских военных рассказах показал войну с такой стороны, с какой до тех пор она не изображалась в литературе. Его занимает не столько батальная тема сама по себе, сколько то, как ведут себя люди в военной обстановке, какие свойства натуры обнаруживает человек на войне. Уже в этих рассказах настоящими героями являются люди простые, с виду неказистые, скромные, часто даже застенчивые, совершенно лишенные тех специфических черт декоративного молодечества, какие обычно соединялись с представлением о военной среде.

Таков капитан Хлопов в «Набеге», в отличие от романтически-эффектного, всегда позирующего поручика Розенкранца, таковы капитан Тросенко и солдат Веленчук в «Рубке леса». Совершенно новым для литературы было изображение солдат в этом рассказе. Определяя характер храбрости русского солдата, Толстой говорит: «Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме; его так же трудно разжечь, как и

- 34 -

заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера». Рассказ севастопольского периода «Как умирают русские солдаты» («Тревога»), при жизни Толстого не напечатанный, заканчивается такими словами: «Велики судьбы славянского народа. Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..»

Отношение самого Толстого к войне было противоречивым. Будучи патриотом, он знал о высоких проявлениях патриотического чувства русского народа и имел возможность наглядно убедиться в этих чувствах. В то же время, человек мужественный по природе, еще с детства стремившийся к тому, чтобы испытать себя в трудных и рискованных жизненных положениях, Толстой, естественно, чувствовал потребность проверить себя и силу своей душевной стойкости в опасном деле войны. Он осуждал жестокости, с которыми всегда связаны войны, но войны справедливые неизменно вызывали у него патриотический подъем. Однако отношение Толстого к войне приходило в столкновение с его морально-философскими взглядами, которые заставляли его становиться на путь пацифистского христианского отрицания войн вообще, на путь поисков отвлеченной моральной правды, ставившей его в тупик, когда он пытался разобраться в том, как отличить в войне добро от зла, героизм от злодейства.

И «Набег» и «Рубка леса» — по существу привившиеся «натуральной школой» образцы очерковой литературы, лишенные сюжетной структуры. В первом из этих рассказов, где существенное место занимает вопрос о том, что такое храбрость и каковы ее отличительные черты, под строкой дается значительное количество пояснений местных кавказских слов и выражений, что в особенности характеризует очерковую природу рассказа; во втором — перечисляются главные типы солдат с подразделением их на своего рода «подтипы», а затем

- 35 -

дается обстоятельная характеристика подразделений, присущих каждому типу. Наряду с солдатскими типами в «Рубке леса» выведены и типы офицерские, но главное внимание отводится в рассказе солдатам. В обоих рассказах повествование ведется от лица рассказчика.

Севастопольские рассказы — следующий этап в изображении Толстым войны. Здесь он первый, в сущности, правдиво показал войну, говоря его собственными словами, «не в правильном, красивом, блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а «в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти», и все это в ореоле героизма и величественного воинского подвига русского народа (рассказ «Севастополь в декабре месяце»).

Главное, что увидел Толстой в осажденном Севастополе, — это душевное величие скромного русского солдата, спокойно, уверенно и без похвальбы защищающего свою родину. В рассказе «Севастополь в декабре месяце», говоря о «стыдливом чувстве любви к родине», лежащем в глубине души каждого русского человека, он писал: «Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».

«Севастополь в декабре месяце», как и «Набег» и «Рубка леса», отличается всеми особенностями, присущими очерку. В нем к тому же совершенно отсутствует упоминание каких-либо имен, фамилий. Тут изображена преимущественно собирательная солдатская масса. Написанный вслед за «Набегом» и «Рубкой леса», от лица рассказчика, этот рассказ с такой бесстрашной правдивостью повествует о скорбных и вместе с тем величественных буднях войны, какой не знала предшествовавшая и русская и зарубежная литература. Тут сначала показан осажденный город со своей внешне как будто ничем не потревоженной уличной жизнью, протекающей так, как она должна протекать там, где живут люди с их каждодневными насущными житейскими

- 36 -

заботами. Затем рассказчик приводит нас в здание Севастопольского собрания, обращенного теперь в госпиталь, в котором в муках лежат тяжело раненные солдаты — защитники Севастополя, стойко и терпеливо переживающие свои страдания, заставляющие нас склоняться «перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством».

И, наконец, читателю во всех самых удручающих подробностях показывается самое опасное и самое мрачное, грязное, вонючее место севастопольской обороны — 4-й бастион, на котором смерть витает над головой каждого, кто там находится. Но естественный страх за свою жизнь тут соединяется с ощущением особенной прелести в опасности, «в этой игре жизнью и смертью». Спокойно, твердо и неторопливо совершают отважные воины свой мужественный подвиг, руководимые сознанием своего достоинства и высокой мыслью и чувством, рожденным не тщеславными инстинктами, не жаждой заработать воинскую награду, а редко проявляющимся, но лежащим в глубине души, стыдливым чувством у русского человека любви к родине. Простота в соединении с духовным величием — основной пафос первого севастопольского рассказа Толстого, с талантом и смелостью новатора в небольшом по размеру очерке вскрывшего такие стороны войны, какие недоступны были восприятию тех, кто до него касался военной темы.

Первый севастопольский рассказ Толстого рожден чувством высокого патриотизма, пробужденного в душе автора преклонением перед доблестью и мужеством рядовых защитников Севастополя. Тема второго рассказа этого цикла — «Севастополь в мае», описывающего события севастопольской осады спустя шесть месяцев после ее начала, — уже не героизм и беззаветный подвиг русского солдата, а мелкая изнанка, которая сопутствует тому великому и благородному, что происходит на поле битвы.

Как написанные впоследствии «Два гусара», главы неоконченной повести «Декабристы», «Воскресение», «Севастополь в мае» открывается своего рода интродукцией, осмысляющей все содержание рассказа и отношение автора к его теме. Интродукция эта содержит

- 37 -

безрадостные размышления о войне, о противоречии ее здравому человеческому смыслу, о ее безумии и жестокости. Контрастирующие друг с другом картины, описанные в рассказе, особенно подчеркивают безумие того, что совершается во время войны. С одной стороны, в осажденном городе на бульваре под звуки полковой музыки гуляют в праздничном настроении толпы военного народа и молодые женщины, а поблизости на бастионах и в ложементах идет жаркий бой, уносящий человеческие жизни или уродующий людей. На цветущей долине, освещенной солнцем, лежат сотни изуродованных трупов или в нестерпимых страданиях стонущих людей, воздух наполнен тяжелым запахом разлагающихся тел, и тут-то на время устанавливается перемирие; только что переставшие быть врагами мирно и дружелюбно беседуют друг с другом, с тем чтобы вскоре, после того как сняты белые флаги, вновь засвистели орудия смерти и страданий, снова полилась человеческая кровь и послышались стоны и проклятия.

Второй севастопольский рассказ Толстого — «Севастополь в мае», в котором изображена преимущественно офицерская среда, главным образом аристократическая, в противоположность первому рассказу — «Севастополь в декабре месяце», где показан героизм простого народа, одетого в солдатские шинели, — написан в основном в резко разоблачительном духе. Рассказ этот, впервые напечатанный в «Современнике», в сильнейшей степени, как ранее и «Набег», был «обезврежен» цензурой, почему редакция напечатала его даже без обычных авторских инициалов. В рассказе выведена группа офицеров, у которых нет и в помине тех положительных качеств, какими восхищался Толстой, когда говорил о солдатской массе. Таковы недалекий, внешне неказистый пехотный офицер Михайлов, юнкер барон Пест, офицеры-аристократы Калугин, князь Гальцин, Праскухин, перед которыми Михайлов заискивает. Разоблачительная направленность рассказа объясняется тем, что, присмотревшись к вопиющим противоречиям между мужеством и патриотизмом солдат, с одной стороны, и низким уровнем оснащения царской армии, ее продажным командованием, с другой, Толстой глубоко разочаровался в офицерстве. В связи с этим он написал в Севастополе очень гневную «Записку о переформировании армии», где он

- 38 -

говорил об ужасающих условиях, в которые поставлена жизнь «угнетенных рабов» — солдат, принужденных повиноваться «ворам, угнетающим наемникам и грабителям», — о низком моральном и воинском уровне офицерской среды.

В рассказе «Севастополь в мае» сила и мастерство психологического анализа, «диалектика души», употребляя выражение Чернышевского, смелость в изображении тончайших, часто противоречивых состояний душевной жизни сказались особенно ярко по сравнению с написанным Толстым ранее. Стремление к самой суровой и трезвой правде — отличительная особенность этого рассказа, заканчивающегося словами: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши, и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

В связи с этим определением Толстым самой сути своего рассказа большой интерес представляет оценка его, данная Некрасовым в письме к молодому писателю: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда — правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в вашем даровании. Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое»1.

Толстой, однако, понимал, что многие люди, погрязшие в тине житейских мелочей и дрязг, когда от них это потребуется, могут оказаться настоящими героями. Так, изображая в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» безобразную ссору офицеров во время карточной игры, он пишет: «Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно... На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть

- 39 -

ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела».

В этом рассказе описываются последние дни одиннадцатимесячной осады города и его сдача, последовавшая за штурмом Малахова кургана 27 августа. Защитники Севастополя, особенно солдаты, продолжают мужественно исполнять свой долг, но во всем, что делается в полуразрушенном городе, в том, как ведут себя рядовые участники обороны, чувствуется ослабление духа армии, утрата того нравственного благородства и неподкупности, которые были в самом начале осады. Среди персонажей рассказа выделяются офицеры братья Козельцовы: старший, Михаил, уже прошедший суровую и строгую школу войны, и младший, Володя, юноша лет семнадцати, только что выпущенный из военной школы и сразу же — по собственному желанию — попадающий в тяжелейшие условия защиты обреченного на катастрофу города. У обоих братьев в «роковую минуту» разгорается та «благородная искра», о которой Толстой говорит по поводу ссоры офицеров во время карточной игры. В этой ссоре, между прочим, принимает участие старший Козельцов. Толстой характеризует его как человека одаренного, наделенного, однако, чисто житейскими, заурядными талантами, крайне самолюбивого, любившего всюду первенствовать. И вот, когда ему велит воинский долг, он смело идет навстречу смерти, увлекая за собой солдат. Смертельно раненный, зная, что он умирает, Козельцов-старший, целуя крест, поданный ему священником, читающим над ним отходную молитву, спрашивает у него: «Что, выбиты французы везде?» И когда священник, чтобы не огорчить умирающего, отвечает ему, что победа везде осталась за нами, в то время как на самом деле на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя, Козельцов радостно восклицает: «Слава богу, слава богу», — и по его лицу текут слезы, и он испытывает невыразимый восторг от сознания того, что вел себя как герой, и такого же счастья желает своему младшему брату.

Под стать старшему брату и Володя Козельцов, преодолевающий страх и трусость, охватившие его при первом соприкосновении с ужасами войны, мужественно вступающий в сражение, когда до него доходит очередь, и гибнущий в первой же схватке с врагом. Его впечатлительному

- 40 -

внутреннему миру, его внутренним монологам, в которых раскрывается смена настроений и волнующих мыслей о своей судьбе, в рассказе уделяется наибольшее внимание сравнительно с другими персонажами рассказа, не исключая и его старшего брата.

Во всех трех севастопольских рассказах, особенно во втором, Толстой не ограничивается объективным описанием того, что сопутствовало севастопольской осаде, но дает и свою субъективную авторскую оценку смысла происходящего, выступая при этом убежденным противником войны, влекущей за собой неисчислимые бедствия для человечества, противоречащей естественным законам человеческого бытия и человеческой морали и тем законам, по которым живет окружающая людей прекрасная и мудрая природа.

Севастопольские рассказы — очень крупный шаг вперед не только в отношении овладения Толстым батальной тематикой, но и в умении мастерски раскрыть «диалектику души». И в том и в другом плане Толстой двигался по пути к созданию «Войны и мира».

Приехав после падения Севастополя, во второй половине ноября 1855 года, в Петербург, Толстой впервые попал в литературную среду, познакомился с крупнейшими русскими писателями — Некрасовым, Тургеневым, Чернышевским, Гончаровым, Островским, Писемским, Фетом — и встретил с их стороны как писатель и человек очень внимательное и часто даже восторженное отношение к себе, несмотря на разность, а подчас противоположность идейных устремлений и литературных позиций этих писателей.

Толстой вступает в тесное общение с журналом «Современник», где в ту пору уже обнаружились явное расслоение и борьба между либеральным лагерем, возглавлявшимся Дружининым, и лагерем революционно-демократическим, во главе которого стал Чернышевский, наиболее ярко отразивший все усиливавшееся нарастание крестьянского протеста против крепостнической системы и непримиримость к компромиссной тактике полумер со стороны дворянских либералов. Толстой, не примыкая по существу ни к либерально-«западническим», ни к славянофильским воззрениям, но, будучи проникнут сословно-дворянскими интересами, отрицательно относился к революционно-демократическим

- 41 -

тенденциям, все более настойчиво проводившимся в журнале Чернышевским, которого поддерживал фактический редактор «Современника» Некрасов. Неприязненное отношение к позициям Чернышевского вскоре привело Толстого, впрочем ненадолго, к сближению с Дружининым и его единомышленниками в общественных и эстетических вопросах — Анненковым и Боткиным, «бесценным триумвиратом», как именовал Толстой эту группу сторонников «чистого искусства», отрешенного от злободневных общественных проблем.

В апреле—июне 1856 года Толстой был серьезно занят вопросом освобождения от крепостной зависимости яснополянских крестьян. К твердому решению заняться этим вопросом он пришел еще в Севастополе, где общение с крестьянской массой в солдатских шинелях было для него наиболее впечатляющим.

Духовный рост Толстого был очень сложным и противоречивым. Принадлежавший по рождению и воспитанию к помещичьей знати, он, хотя и с колебаниями на первых порах, приходил, однако, постепенно к сознанию социальной несостоятельности своего класса и тех общественных и политических основ, на которых зиждилось существование дворянства. Для Толстого очевидно было превосходство простого народа над привилегированными классами. Еще в 1853 году он записывает в дневник: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное... Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго»1. А в старости, приветствуя Григоровича в связи с пятидесятилетием его литературной деятельности, Толстой пишет о том восторге, какой вызвала у него, шестнадцатилетнего мальчика, повесть «Антон Горемыка», ставшая для него «радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца — и хочется сказать: нашего учителя — можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом»2.

- 42 -

Усилившиеся после севастопольского поражения крестьянские волнения, принимавшие в некоторых местах очень серьезные формы, пугали и помещиков и правительственные круги, опасавшиеся возникновения новой «пугачевщины». Толстой внимательно прислушивался к различным проектам крестьянской реформы, принимал живое участие в обсуждениях способов проведения этой реформы, которые велись в западнических и славянофильских кругах. Занимая в этом вопросе компромиссную позицию, при которой гарантировались интересы поместного землевладения, сам Толстой написал несколько проектов освобождения крестьян, созывал в Ясной Поляне крестьянские сходы, но все его попытки договориться с крестьянами ни к чему не привели, так как они считали, что предложения Толстого клонились к защите интересов помещика в ущерб крестьянским интересам. Крестьяне, надеявшиеся, что земля перейдет вскоре в их пользование бесплатно, не соглашались на условия выкупа, предложенные им Толстым, и подозревали его в том, что он свяжет их выкупными обязательствами даже тогда, когда они получат вместе с освобождением безвозмездно и всю землю.

Недоверие крестьян очень взволновало и огорчило Толстого, тем более что он считал необходимым срочное освобождение их, хотя бы без земли, для предотвращения неизбежных, по его мнению, крестьянских восстаний против помещиков.