- 1 -

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

им. А. М. ГОРЬКОГО*

Н. Н. ГУСЕВ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ТОЛСТОЙ

———————

МАТЕРИАЛЫ

К БИОГРАФИИс 1881 по 1885 год

———————

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1970

- 2 -

Ответственные редакторы:

Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ и А. И. ШИФМАН

7-2-2

————

160-70(I)

- 3 -

ОТ РЕДАКТОРОВ

23 октября 1967 г., на 86-м году жизни, скончался автор этой книги, выдающийся исследователь наследия Л. Н. Толстого, лично знакомый с великим писателем, в 1907—1909 годах бывший его секретарем, доктор филологических наук, профессор Николай Николаевич Гусев. Вся его долгая и плодотворная жизнь — свыше шести десятилетий неутомимого труда — была отдана изучению и пропаганде наследия любимого писателя.

Перу Н. Н. Гусева принадлежит более двухсот ценных работ о Толстом, в том числе ряд капитальных биографических трудов. Выступая как историк литературы, собиратель, текстолог, комментатор сочинений Толстого, Гусев уделял особенное внимание изучению его биографии и достиг в этой области больших успехов. Уже первые его книги «Молодой Толстой» (М., 1927) и «Толстой в расцвете художественного гения» (М., 1927), а также его первая «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» (М., 1936) по-новому осветили жизнь писателя, вобрали в себя обширный малоизвестный материал о его трудах и делах.

Н. Н. Гусева, как большого ученого, отличала строгая взыскательность и требовательность к себе, стремление быть на уровне самых передовых знаний в своей области. Если тот или иной его труд или старая трактовка проблемы уже не отвечали новому слову в науке о Толстом, он смело отвергал их и принимался за работу сызнова. Так было и с его ранними биографическими трудами. Убедившись, что накопленные в последующие годы сведения о Толстом требуют более глубокого и широкого истолкования, Н. Н. Гусев в начале 1940-х годов приступил

- 4 -

к созданию нового, более совершенного многотомного биографического труда. Эта работа, которая велась более четверти века, дала превосходные плоды. Начиная с 1954 г. вышли в свет три обширных тома «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», а в 1958—1960 годах появилась новая двухтомная «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого».

Можно без преувеличения сказать, что по объему и широте привлеченного материала, по его новизне и строгой документации, по четкости и ясности изложения, биографический труд Н. Н. Гусева намного превосходит все ранее выходившие в нашей стране и за рубежом биографические труды о Толстом.

Исчерпывающее, поистине энциклопедическое знание материала позволило Н. Н. Гусеву не только обогатить и по-новому осветить факты из жизни Толстого, опровергнуть бытующие легенды и домыслы, но, порою, исправить и ошибки памяти самого Льва Николаевича, случавшиеся иногда в поздний период его жизни. Всеми признано, что в этих книгах дан наиболее полный и наиболее точный свод биографических сведений о Толстом, мимо которых не пройдет ни один исследователь жизни и творчества писателя. Недаром этот труд был удостоен высокой премии Академии наук СССР. Это же можно сказать и о двухтомной «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого» — она стала настольной книгой всех толстоведов.

Настоящий, четвертый, том «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», в котором освещается жизнь писателя с 1881 по 1885 год, является продолжением предыдущих книг Н. Н. Гусева: «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» (М., 1954); «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год» (М., 1958); «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год» (М., 1963). Все книги вышли в Издательстве Академии наук СССР (ныне издательство «Наука»).

Как и предыдущие тома, книга содержит не только подробное описание всех значительных фактов жизни Толстого, но и основные моменты творческой истории его произведений и последовательное изложение социальных, религиозно-нравственных, философских и эстетических воззрений писателя.

В книге освещается важный этап в становлении и развитии мировоззрения Толстого после пережитого им в конце 1870-х

- 5 -

годов идейного перелома. Этой теме посвящены обширные главы, где раскрывается работа Толстого над «Исповедью», трактатами «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?» и другими публицистическими сочинениями. Одновременно воспроизводится творческая история художественных произведений Толстого этих лет — первых народных рассказов «Чем люди живы», «Ильяс», «Где любовь, там и бог», «Два старика», «Свечка» и других, а также повестей «Холстомер» и «Смерть Ивана Ильича». Ряд глав посвящен истории взаимоотношений Толстого с его близкими, началу разлада в семье писателя, вызванного его новым миропониманием. Значительное место также уделено истории основания книгоиздательства «Посредник», сыгравшего большую роль в распространении сочинений Толстого.

Книга Н. Н. Гусева тщательно документирована. Как и ранее, все выводы автора основаны на пристальном изучении дневников, записных книжек и писем Толстого, а также всевозможных, мемуарных и архивных материалов, частично публикуемых впервые. Так, в настоящем томе впервые публикуются ранее неизвестная переписка С. А. Толстой с сестрой Т. А. Кузминской и дочерью Татьяной Львовной, освещающая жизнь писателя и его семьи в период его идейного кризиса, новые документы о связях Толстого с Н. Н. Страховым, Н. Ф. Федоровым, Т. М. Бондаревым и другими лицами, неизвестные цензурные документы, касающиеся издания «Исповеди», трактатов «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», народных рассказов, и многие другие материалы. Впервые с исчерпывающей полнотой даны в книге обзоры критических откликов на сочинения Толстого этого периода, на первые издания «Посредника», воспроизведены высказывания современников о новом миропонимании и учении Толстого.

Начиная свой многолетний биографический труд, Н. Н. Гусев в предисловии к первому тому подчеркнул, сколь нелегко воссоздать жизнь Льва Толстого — этого «самого сложного человека среди всех крупнейших людей 19-го столетия» (А. М. Горький). Н. Н. Гусев — в пределах тех четырех томов, которые он успел написать, — блестяще справился со своей задачей. Память о нем будет жить в его научных трудах, содействующих развитию и обогащению науки о Л. Н. Толстом.

- 6 -

- 7 -

Глава первая

Л. Н. ТОЛСТОЙ В 1881 ГОДУ

I

1 марта 1881 года был убит царь Александр II.

Первое известие о гибели царя было получено в Ясной Поляне следующим путем. «1-го марта, — рассказывает в своих воспоминаниях И. Л. Толстой, — папа́, по обыкновению своему, ходил перед обедом гулять на шоссе. После снежной зимы началась ростепель. По дорогам были уже глубокие просовы, и лощины набухли водой. По случаю плохой дороги в Тулу не посылали, и газет не было. На шоссе папа́ встретил какого-то странствующего мальчика-итальянца с шарманкой и гадающими птицами. Он шел пешком из Тулы. Разговорились: «Откуда? куда?»

— Из Туль, дела плох, сам не ел, птиц не ел, царя убиль.

— Какого царя? кто убил? когда?

— Русский царь, Петербург, бомба кидаль, газет получаль.

Придя домой, папа́ тут же рассказал нам о смерти Александра II, и пришедшие на другой день газеты с точностью это подтвердили»1.

Рассказываемый И. Л. Толстым случай мог произойти только второго, а не первого марта, так как сохранилось письмо С. А. Толстой к ее сестре Т. А. Кузминской от 3 марта 1881 года, из которого видно, что первого марта в Ясной Поляне ничего не знали об убийстве царя. «Вчера — писала С. А. Толстая в этом письме, — еду я в Тулу, к Лопухиным, а мне у заставы человек говорит: «Слышали? Царя нашего убили». Я так и ахнула, спросила, конечно: как? Он отвечает: «Мало ли под него мин подводили, вот карету его разорвало и убило». Так до сих пор подробностей не знаем никаких. Меня поразило одно, что в Туле так просто и спокойно приняли подобный ужас»2.

- 8 -

В том душевном состоянии, в котором находился тогда Толстой, его не столько поразила гибель царя, сколько мучила мысль о предстоящей казни убийц. И у него является мысль — написать новому царю письмо с просьбой во имя евангельских идеалов простить этих людей, показав тем пример исполнения на деле христианских заветов. Он советуется об этом деле с окружающими. Жена отговаривает, опасаясь за его безопасность; друг его, учитель детей В. И. Алексеев, напротив, горячо поддерживает мысль о письме к Александру III и тем навлекает на себя неудовольствие хозяйки. В своих воспоминаниях В. И. Алексеев рассказывал:

«Помню, утром Лев Николаевич мрачный, точно сам присужденный к казни, входит в столовую, где мы все с детьми пили кофе, и глухим голосом зовет меня к себе в гостиную, где он обыкновенно пил кофе. Он сказал, что его очень мучит мысль о предстоящей казни лиц, убивших Александра II, что он, следуя учению Христа, думает по крайней мере написать письмо Александру III с просьбой о помиловании преступников, что никакого другого поступка для предотвращения их казни он не представляет себе, и просил об этом моего мнения.

Такое обращение ко мне глубоко уважаемого мною Льва Николаевича по такому важному вопросу меня смутило. Я подумал и сказал:

— Кроме письма к сыну убитого отца, в воле которого казнить и помиловать преступников, тут ничего придумать нельзя. Напиши такое письмо я, — замешанный в студенческие годы в революционной пропаганде, — меня тотчас же заподозрили бы в сочувствии убийцам и упрятали бы, не имея достаточных улик для обвинения, под надзор полиции в отдаленные края. Что же касается вас, всем известного русского писателя, — ваше письмо прочтут и обратят на него внимание, поверят, что вами движет именно то чувство и те идеи, о которых вы пишете. Поступят ли по вашим словам или нет, — это их дело. Но вы, написав это письмо, сделаете то, что внушает вам совесть, что предписывает заповедь Христа.

— Самое худое для вас может быть то, что вам за это письмо сделают выговор — «не в свое, мол, дело суешься». Ну что ж, это такое наказание, которое легко перенести за правду. Главное — то, что вы этим письмом снимете с себя в вашем сознании вину участия вашего в казни, и никогда не будете раскаиваться, что написали его. Ведь государь ослеплен теперь чувством мести. Ему теперь все внушают, что убийц нужно казнить для устрашения вообще врагов государственного строя. Всякий ему говорит теперь: «Око за око, зуб за зуб» и «возненавидь врага твоего», и никто не говорит: «не противься злу насилием», «благотвори ненавидящих тебя». И вот вы своим письмом напомните ему слова божественного учителя.

- 9 -

— Какое счастье и радость будет, если, прочитав это письмо, он поступит по учению Христа. И как вы будете раскаиваться, если государь вспомнит эти слова после казни и скажет: «Ах, жаль, что никто мне не напомнил раньше этих слов спасителя».

Слова эти слышала графиня Софья Андреевна за дверьми из своей комнаты. Вдруг, дверь отворяется, выбегает взволнованная Софья Андреевна и с сердцем, повышенным голосом говорит мне, указывая пальцем на дверь:

— Василий Иванович, что вы говорите?.. Если бы здесь был не Лев Николаевич, который не нуждается в ваших советах, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон...

Я был поражен таким заявлением и сказал: «Слушаю, уйду»3.

Наконец, как это часто бывало с Толстым, он почувствовал, что уже не может не написать задуманного письма.

«О том, — писал он 3 марта 1906 года П. И. Бирюкову, отвечая на его запрос, — как на меня подействовало 1 марта, не могу ничего сказать определенного, особенного. Но суд над убийцами и готовящаяся казнь произвели на меня одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не мог перестать думать о них, но не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве, и особенно Александре III. Мне так ясно было, какое радостное чувство он мог испытать, простив их. Я не мог верить, что их казнят, и вместе с тем боялся и мучился за них и за их убийц. Помню, с этой мыслью я после обеда лег внизу на кожаный диван и неожиданно задремал и во сне, в полусне подумал о них, о готовящемся убийстве и почувствовал так ясно, как будто это всё было наяву, что не их, а меня казнят, и казнят не Александр III с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся. И тут написал письмо»4.

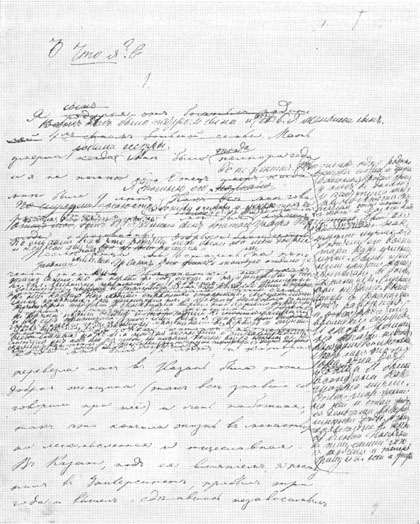

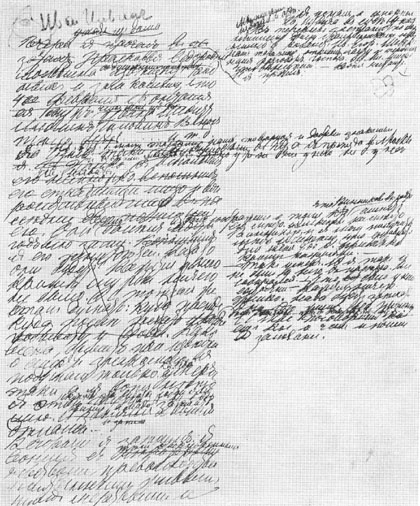

Подлинный текст письма, отправленного Толстым Александру III, остается неизвестным. Толстой так спешил отослать это письмо, что копия с него не была сделана. Сохранились лишь первая черновая редакция, копия с нее, сделанная рукой С. А. Толстой, с несколькими собственноручными исправлениями и вставками автора, и черновики последующих редакций. На первом листе копии С. А. Толстой сделано «примечание»: «Это письмо в этом виде послано не было, а это есть самый первый набросок». И ниже ее же рукой: «Пометки и все, что

- 10 -

прибавлено, вычеркнуто, — все точь в точь по подлиннику. Переписчица».

«Хорошо ли, дурно, — писал Толстой Страхову 17 марта, — но меня так неотвязно мучила мысль, что я обязан перед своей совестью написать государю то, что́ думаю, что я мучился неделю — писал, переделывал...»5.

В начале своего письма Толстой оговаривается, что он будет писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишут письма государям, — «с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства, и мысли. Я буду писать просто, как человек к человеку».

И, обращаясь к царю таким образом, Толстой сразу указывает ту точку зрения, на которой он будет стоять в своем письме. Он пишет: «Кто бы мы ни были — цари или пастухи, мы — люди, просвещенные учением Христа...Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанностей царя и должны сойтись с ними».

Опираясь на заповеди Христа, изложенные в Евангелиях, Толстой убеждает царя простить убийц его отца и воздать им «добром за зло». Если вы поступите так, — писал Толстой царю, — то «вы сделаете величайшее дело в мире», «дадите миру величайший пример исполнения учения Христа».

Толстой старается внушить царю правильное — с его точки зрения — представление о революционерах, убивших его отца. Это — люди, «ненавидящие существующий порядок вещей и правительство», они «разрушают существующий строй общества».

С этими людьми пытались бороться прямыми средствами насилия. Другие государственные деятели предлагают провести либеральные мероприятия, которые, по их мнению, «должны были удовлетворить беспокойные силы и утишить напор враждебных сил». Но ни та, ни другая система борьбы с терроризмом, по мнению Толстого, ни к чему не привела. Новое средство борьбы со злом — исполнение христианского учения прощения и любви — «никогда еще не употреблялось». Это новое средство — «таково, что оно не только свойственно душе человека, но доставляет высшую радость и счастье для души человека».

И далее Толстой обращается к царю с таким увещанием: «Простите, воздайте добром за зло... и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту.

Государь, если бы вы сделали это, позвали этих людей,

- 11 -

дали им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест с словами вверху: «А я вам говорю: любите врагов своих...», каким потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слов. Истины Христовы живы в сердцах людей, и одни они живы, и любим мы людей только во имя этих истин».

Толстой предвидит то возражение, которое советники царя приведут против его призыва простить преступников. «Они скажут: «христианское прощение и воздаяние добром за зло хорошо для каждого человека, но не для государства... Если простить преступников, выпустить всех из заключения и ссылок, то произойдет худшее зло»! Да почему же это так? — задает Толстой вопрос царским советникам. — Кто сказал это? Чем вы докажете это? Своей трусостью? Другого у вас нет доказательства».

В конце письма Толстой пытается вразумить царя относительно того, что́ представляют собой те революционеры, которые убили его отца. «Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал... Есть только один идеал, который можно противуставить им. И тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, — тот, который включает их идеал, — идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло».

Здесь Толстой впервые изложил свое новое отношение к революционерам, которое сложилось у него после перелома в его миросозерцании. По мнению Толстого, революционеры, несмотря на то, что они не признают учение Христа и употребляют насилие в своей борьбе против правительства, в действительности бессознательно исходят из учения Христа о любви к ближнему и стремятся к переустройству общества на основании христианских идеалов братства и равенства.

Заканчивает Толстой свое письмо словами: «Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, могут уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем — человеком, исполняющим закон Христа»6.

Из сохранившихся черновиков письма к Александру III видно, что оно было переделано Толстым не менее трех раз. Один

- 12 -

из черновых листов содержит кусок текста, несомненно исключенный из письма людьми, «знающими приличия». Здесь Толстой советует царю не только простить убийц его отца, но выпустить всех сидящих в тюрьмах революционеров. Он пишет:

«Если бы вы простили всех государственных преступников, объявив это в манифесте, начинающемся словами: «Люби врагов своих», — это христианское слово и исполнение его на деле было бы сильнее всей человеческой мудрости. Сделав это, вы бы истинно победили врагов любовью своего народа»7.

Как писал Толстой Страхову 17 марта 1881 года, «люди, знающие приличия, вычеркнули многое» из его письма. Люди эти, очевидно, были знакомые Толстого из тульских административных и судебных кругов: вице-губернатор Л. Д. Урусов, прокурор Н. В. Давыдов и другие. В результате советов этих знавших придворные приличия людей письмо, как писал Толстой Страхову, «вышло нехорошо. Я написал сначала проще, и было хотя и длиннее, но было сердечнее, как говорят мои, и я сам это знаю», но потом, после исправлений письма по советам знакомых, многое было вычеркнуто, «весь тон душевности исчез, и надо было брать логичностью, и оттого оно вышло сухо и даже неприятно».

Письмо было послано Н. Н. Страхову с просьбой передать его незадолго до того назначенному (в 1880 году) обер-прокурором синода К. П. Победоносцеву. В письме к Победоносцеву, тут же приложенном, Толстой писал, что знает его «за христианина» и потому «смело» обращается к нему «с важной и трудной просьбой» передать государю написанное им письмо «по поводу страшных событий последнего времени». В объяснение своего поступка Толстой далее писал, что им руководит «не самонадеянность..., но единственно мысль или, вернее, чувство, не дающее мне покоя, что я буду виноват перед собою и перед богом, если никто не скажет царю того, что́ я думаю, и что мысли эти оставят хоть какой-нибудь след в душе царя, — а я мог это сделать и не сделал»8.

Толстой обратился к Победоносцеву потому, что слышал от В. И. Алексеева, как в 1875 году Победоносцев, в то время член Государственного совета, помог освобождению из тюрьмы друга Алексеева, Александра Капитоновича Маликова, привлекавшегося за проповедь среди рабочих учения о «богочеловечестве».

С. А. Толстая сделала к письму Страхову небольшую приписку, в которой сообщала, что Лев Николаевич решил послать письмо царю против ее желания («несмотря на все мои просьбы и уговоры»), и просила в случае, если письмо может вызвать

- 13 -

в царе какие-нибудь неприятные чувства или недоброжелательство ко Льву Николаевичу, не допускать письма до царя.

Точный и исполнительный Н. Н. Страхов поспешил исполнить просьбу своего друга: отправился к Победоносцеву и лично переговорил с ним о письме Толстого. Но в душе обер-прокурора «святейшего» синода не нашлось тех христианских чувств, на которые рассчитывал Толстой. Он решительно отказался передать письмо царю и возвратил его Страхову, обещав написать Толстому о причинах отказа. Он сказал, что он сторонник смертной казни, но не публичной, а тайной9.

Страхов немедленно уведомил Толстого (его письмо до нас не дошло) и в ответ получил телеграмму о новом способе вручения письма (текст этой телеграммы также не сохранился). Толстой просил доставить письмо профессору-историку Константину Николаевичу Бестужеву-Рюмину.

Прослышал ли Победоносцев от кого-нибудь про этот новый путь вручения царю письма Толстого, или же у него были какие-либо другие причины опасаться воздействия на царя, но 30 марта он пишет Александру III: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников... Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется. Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердца всех Ваших подданных... В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради бога, Ваше величество, — да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности».

На письме Победоносцева Александр III собственноручно начертал: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеют прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь»10.

3 апреля Толстой писал Страхову: «Простите ради бога, дорогой Николай Николаевич, что измучил вас. Я тоже измучился... Главное — замешалась жена и ее страхи, очевидно, не

- 14 -

имеющие никакого основания». Тут же Толстой писал о Победоносцеве по поводу его отказа передать царю письмо: «Победоносцев ужасен. Дай бог, чтобы он не отвечал мне и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним». Еще не зная, что казнь первомартовцев уже совершена, Толстой закончил письмо словами: «Не могу писать о постороннем, пока не решено то страшное дело, которое висит над всеми нами»11.

Как и следовало ожидать, царь, если он и получил письмо Толстого, не внял его увещаниям. 3 апреля 1881 года первомартовцы были казнены.

С. А. Толстая от кого-то слышала, что царь приказал передать графу Толстому, что «если бы покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить»12. Царь, следовательно, повторил тот самый аргумент, который Толстой в письме своем признал совершенно несостоятельным.

7 апреля Н. Н. Страхов кратко и грустно сообщал Толстому: «Я опустил Ваше письмо в ящик тотчас, как получил телеграмму. Вот и все, что могу сказать Вам. Оно могло еще поспеть и если не поспело (что, я думаю, не изменило бы дела), то не по моей вине... Казнь и слухи о ней были очень тяжелы»13.

12 июня Н. Н. Страхов известил Толстого, что он побывал у Победоносцева с единственной целью спросить его, что он знает о письме Толстого к Александру III. Победоносцев ответил, что не знает ничего14.

Посещение Страхова напомнило Победоносцеву, что он еще не ответил Толстому на его мартовское письмо, и 15 июня он послал Толстому следующий ответ:

«Не взыщите, достопочтеннейший граф Лев Николаевич.

Во 1-х — за то, что я оставил до сего времени без ответа письмо Ваше, врученное мне Н. Н. Страховым. Это произошло не от неучтивости или равнодушия, а от невозможности опознаться вскоре в той суете и путанице мыслей и забот,

- 15 -

которые одолевали и не перестают еще одолевать меня после 1 марта.

Во 2-х — не взыщите за то, что я уклонился от исполнения вашего поручения. В таком важном деле все должно делаться по вере. А прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос — не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить ваше поручение.

Душевно уважающий и преданный К. Победоносцев»15.

Письмо это вновь вызвало у Толстого чувство ужаса перед бессердечием и тупостью одного из высших сановников в России. Это чувство проявлялось у Толстого всегда, когда ему позднее приходилось говорить или писать о Победоносцеве.

Впоследствии Толстой высказывал сожаление о том, что он сам не поехал в Петербург к Александру III, чтобы умолять его простить убийц его отца16. Он полагал, что его живое слово и личное общение произвели бы на царя большее впечатление, чем письмо.

Обращение Толстого к царю с призывом не казнить убийц его отца стало известно в Петербурге и вызвало сочувственное отношение в кругу передовой интеллигенции того времени. Н. К. Михайловский, видевшийся с Толстым в ноябре 1881 года, писал в своих воспоминаниях: «В тот раз мы беседовали с графом о литературе и о кое-каких житейских делах, между прочим об одном приватном, но имевшем общественное значение, в высокой степени симпатичном поступке графа в тот страшный 1881 год. Я был рад выслушать рассказ об этом деле от самого графа и еще более рад был тому, что рассказ этот своею простотою и задушевностью вполне соответствовал тому представлению о графе Толстом, которое я себе заочно составил»17.

II

В последних числах февраля 1881 года Толстого вторично посетил молодой философ Владимир Соловьев18.

Зная, что Соловьев придерживается церковной догматики, но вместе с тем признает и нравственное учение Христа, Толстой,

- 16 -

как писал он Страхову 3 апреля, на прощанье обратился к нему со словами: «Дорого то, что мы согласны в главном — в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием»19.

По-видимому, именно к этому посещению Соловьевым Толстого относится следующее сочувственное упоминание о нем, включенное Толстым в первую главу его статьи «Не могу молчать!» (1908): «Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача и одного возили с места на место»20.

Рассказ В. С. Соловьева вполне соответствовал действительности. В 1879—1881 годах обязанности палача исполнял один только уголовный арестант Иван Фролов, содержавшийся в Москве; для исполнения казней его возили из одного города в другой. Удостоверено, что в 1879—1881 годах Фроловым было казнено 27 революционеров в Петербурге, Киеве, Одессе, Николаеве21.

28 марта в Петербурге в зале Кредитного общества В. С. Соловьев прочел лекцию на тему: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса». Слушателей было около тысячи человек. Заключение лекции совершенно не соответствовало ее основной теме. Шел третий день процесса первомартовцев, и ожидался уже приговор суда. Как вспоминает современник, слышавший лекцию Соловьева, он «осветил религиозное миросозерцание русского народа, в основе которого лежит бесконечное милосердие... Местами лектор доходил до высокого пафоса, особенно там, где он доказывал, что истинная народная религия не терпит никакого насилия. Эти принципы должна проводить в жизнь и власть, как представитель православного народа... В настоящее время над шестью цареубийцами висит смертный приговор. Общество и народ верят, что приговор не будет приведен в исполнение. Это так и должно быть. Царь, как представитель народа, исповедующего религию милосердия, может и должен их помиловать...

Соловьев сошел с кафедры. В зале наступила тишина. Все как бы окаменели. Не было даже аплодисментов. Все чего-то ждали...

На кафедру вошел не то чиновник, не то офицер и обратился к Соловьеву приблизительно с следующими словами:

- 17 -

— Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного миросозерцания, или это есть реальные требования? Как вы вообще относитесь к смертной казни?

Соловьев вернулся на кафедру.

— Я сказал то, что сказал как представитель православного народа, не приемлющего казни, потому что народ исповедует религию милосердия и всепрощения и верит в животворящего Христа, завещавшего нам прощать врагов, царь должен помиловать убивших его отца. В христианском государстве не должно быть смертной казни.

В зале произошло что-то неописуемое. Тут уже были не аплодисменты, а всех охватил порыв восторга. К лектору тянулись сотни рук... у многих на глазах слезы, а некоторые плакали. Соловьев с трудом вышел из залы; пытались вынести его на руках...»22

Лекция В. С. Соловьева была в то время единственным в России открытым протестом против смертной казни. Понятно, что выступление Соловьева вызвало горячее одобрение со стороны Толстого. «Молодец Соловьев», — писал он Страхову 3 апреля23.

III

Чем полнее старался Толстой осуществить в своей жизни требования христианского учения, тем все глубже и глубже становился его разлад с семьей.

Пока влияние христианского учения проявлялось только в изменении характера Толстого, в том, что он становился добрее, мягче, спокойнее, Софья Андреевна в общем была довольна этой происшедшей в нем переменой. 2 февраля 1880 года она писала своему брату С. А. Берсу: «Если бы ты знал и слышал теперь Левочку! Он много изменился. Он стал христианин самый искренний и твердый. Но он поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был. Если бы ты теперь послушал его

- 18 -

слова, вот когда влияние его было бы успокоительно твоей измученной душе»24.

Но христианское учение, как его понимал Толстой, требовало от него не только доброты в отношениях с людьми; оно требовало также изменения всего его образа жизни в духе простоты и любви к ближнему. В 1879 году Толстой заметил в записной книжке: «Делать трудно. Переродиться духом. Не вдруг возможно. Моя жизнь ужасная — как далека»25.

И как только Толстой пытался изменить условия своей жизни и жизни всей семьи по требованиям христианского учения, как он его понимал, так его жена сейчас же заявляла о своем самом решительном несогласии с ним.

12 марта 1881 года Софья Андреевна писала своей сестре, Т. А. Кузминской: «У нас в доме некоторый разлад, который я выношу трудно». 22 апреля она писала ей же: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, я даже хотела уехать из дому. Верно это потому, — иронически замечала Софья Андреевна, — что христиански жить стали. По-моему, прежде без христианства этого много лучше было».

Софья Андреевна, прожившая до восемнадцати лет в Москве с родителями — отцом, А. Е. Берсом, врачом дворцового ведомства, и матерью, Любовью Александровной Иславиной, дочерью помещика А. М. Исленьева, выведенного в «Детстве» Толстого под именем «папа́», вполне усвоила все взгляды и предрассудки окружающей среды.

Трудный и мучительный процесс перелома в миросозерцании Толстого происходил на глазах у его жены, но она не понимала ни смысла, ни значения этого процесса в жизни ее мужа. Тяжелое душевное состояние Льва Николаевича она объясняла не напряженными поисками разрешения мучивших его сомнений, а замкнутостью яснополянской жизни или его болезненным состоянием, в чем поддерживал ее и брат Александр Андреевич. 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала Т. А. Кузминской, что их брат Александр, гостивший в Ясной Поляне, нашел во Льве Николаевиче «перемену к худшему, т. е. боится за его рассудок». Софья Андреевна прибавляет от себя, что «религиозное и философское настроение самое опасное».

Когда же Толстой вполне уяснил себе, какой перемены в его жизни и жизни семьи требует его новое миропонимание, и объявил об этом жене, она могла испытать одно только чувство ужаса перед той коренной ломкой всех сложившихся условий ее семейной жизни, к какой призывал ее муж.

- 19 -

Предложенное Толстым переустройство семейной жизни на началах труда и упрощения Софья Андреевна решительно отвергла. Аргументом Софьи Андреевны против предложения Толстого, казавшимся ей неопровержимым, были дети.

В 1893 году брат Софьи Андреевны, С. А. Берс, писал в своих воспоминаниях, что Софья Андреевна не только не отрицает в принципе, но даже «вполне разделяет убеждения мужа, считая его далеко опередившим свой век, и поэтому она продолжает поклоняться его гению и идеям; но перестать воспитывать младших детей по-прежнему, когда старшие уже воспитаны так, и когда никто в обществе не признает нового взгляда ее мужа на воспитание, она считает несправедливым по отношению к младшим детям, а потому и продолжает воспитывать их в прежнем духе. Точно так же раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда никто не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому как мать... Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом, когда он хотел раздать его посторонним»26.

Сама Софья Андреевна 25 октября 1886 года писала в дневнике, что от нее требуют «того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений»27.

Вместе с разрывом Толстого с учением православной церкви кончилась и роль его жены как постоянной переписчицы его сочинений.

Когда Толстой писал свое «Исследование догматического богословия», Софья Андреевна по обыкновению взяла для переписки готовые страницы его нового произведения. Сначала ей был еще не вполне ясен характер новой работы Льва Николаевича, и она переписала несколько страниц. Но как только она поняла, что новое сочинение ее мужа представляет собой не что иное, как полное разрушение всех основ православной веры, она сложила вместе его рукопись и переписанные ею листы, положила все это ему на стол и проговорила: «На тебе! Кому хочешь давай, я эту гадость переписывать не стану!»28.

Впоследствии в своей автобиографии «Моя жизнь» Софья Андреевна писала: «Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, — все это было невыносимо.

- 20 -

Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и лицо все больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу — я слишком сержусь и возмущаюсь»29.

С этого времени Софья Андреевна только изредка переписывала некоторые новые художественные и философские произведения Толстого и его статьи по искусству.

IV

27 сентября 1905 года Толстой записал в дневнике: «Вспоминал, как сущность обращения моего в христианство было сознание братства людей и ужас перед той небратской жизнью, в которой я застал себя. Вот это-то надо бы успеть рассказать до смерти. Это было одно из самых сильных чувств, которые я испытал когда-либо»30.

Затем, 27 декабря 1905 года, Толстой записывает: «Дунаев31 ужасается на зверство людей. Я не ужасаюсь, это кажется удивительным, но происходит это оттого, что тот ужас, который он испытывает теперь при проявившемся зверстве (причина которого в отсутствии религии), я испытал 25 лет тому назад, когда увидал себя вооруженным рассудком животным, лишенным всякого понимания смысла своей жизни (религии), и увидал кругом всех людей такими. Я тогда ужаснулся и удивился только тому, что люди не режут, не душат друг друга. И это не фраза, что я ужаснулся тогда. Я действительно ужаснулся тогда едва ли не более, чем люди ужасаются теперь»32.

Об этом периоде жизни Толстого (1880—1881 годы) Софья Андреевна впоследствии писала: «Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно искал везде страдания людей, насилия над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным»33.

Мемуары о Толстом и его дневник 1881 года рассказывают о том, как дикие суждения представителей власти и людей привилегированных классов, их зверское отношение к людям

- 21 -

то вызывали в нем чувства возмущения и негодования, то приводили в состояние недоумения и тихого отчаяния.

Судебный деятель А. Ф. Кони в своих воспоминаниях рассказывает, что слышал от Толстого, как в конце 1870-х годов «один очень крупный сановник, слывший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными». «Я его, — прибавил, окончив своей рассказ, Толстой, — попросил больше меня не посещать»34.

Тот же рассказ Толстого о зверском проекте царского сановника записан и учителем детей Толстого В. И. Алексеевым, причем Алексеев прибавляет, что, передавая это предложение важного сановника, Толстой «был так взволнован, что слезы текли у него ручьем, и он все время вытирал их платком»35.

Сановник этот — князь Д. А. Оболенский, член Государственного совета, ранее бывший министром финансов, а затем товарищем министра государственных имуществ. Толстой знал его еще в годы своей жизни в Казани.

15 мая 1881 года в Ясную Поляну приехал давний знакомый Толстого, крупный помещик, тульский губернский предводитель дворянства П. Ф. Самарин. В разговоре с ним Толстой, вероятно, первый напомнил о казни первомартовцев, о которой он продолжал мучительно вспоминать. Он ожидал от Самарина сочувствия его отрицанию смертной казни, но Самарин в ответ ему «с улыбочкой» произнес: «Надо их вешать». Толстой взволновался и возмутился: «хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею». Самарин, как записал Толстой в дневнике, стал оправдывать казни революционеров государственными соображениями, на что Толстой ответил: «Да мне все равно, в какие игрушки вы играете, только чтобы из-за игры зла не было»36.

Много лет спустя Толстой, вспоминая этот случай, сказал, что, разгорячившись, он громко крикнул Самарину: «Зачем же вы тогда ко мне приехали?»37

- 22 -

Т. А. Кузминская, присутствовавшая при разговоре Толстого с Самариным, так рассказывает об этом случае в своих воспоминаниях: «За чаем зашел интересный разговор с Самариным о грабеже, о реформе и законах. Самарин высказывал негодование на существующую распущенность в деревнях и нелепые наши законы. Лев Николаевич винил помещиков в дикости и распущенности народа, но отвергал всякие крайние законные меры. Он горячился и неприятно и резко спорил. Самарин спокойно и кратко высказывал свое мнение. Наконец, спор дошел до крайнего — до смертной казни. Самарин сказал: «Смертная казнь в России необходима». Лев Николаевич побледнел и проговорил злым шёпотом: «Мне страшно быть с вами». Но тут вмешалась Соня, предлагая чай, сухарей, сахару, чтобы только прекратить этот спор, что ей и удалось»38.

Долго Толстой не мог успокоиться от чувства возмущения и негодования, вызванного рассуждениями Самарина. Он чувствовал себя виноватым в том резком тоне, каким он говорил с Самариным, но правым в том ужасе перед смертной казнью, который он испытывал, и в том чувстве негодования и возмущения, которое возбуждали в нем те, кто одобрял казни. Только в начале июня Толстой смог, наконец, написать письмо Самарину. Он писал:

«Петр Федорович! Я чувствовал себя виноватым перед вами и в то время, когда так неприлично и зло спорил с вами, и на другой день, и до сих пор чувствую себя виноватым кругом и прошу вас простить меня, и простить меня не на словах только, но на деле простить и забыть, и не иметь ко мне враждебного чувства, которое я заслужил. Одно только могу сказать в свое оправдание: это то, что чувство, вызвавшее мою неприличную горячность, было то же самое, которое мучает меня раскаянием теперь и заставляет просить у вас прощенья, — чувство само в себе хорошее — любви к людям»39.

В конце 1870-х и в начале 1880-х годов в Ясной Поляне каждое лето гостила сестра С. А. Толстой, Т. А. Кузминская, со своим мужем, А. М. Кузминским, занимавшим последовательно ряд важных должностей по судебному ведомству; он был прокурором тифлисского, затем петербургского окружного суда. Однажды Толстой во время прогулки «взволнованным голосом» передал В. И. Алексееву рассказ Кузминского о том, как ему в Тифлисе пришлось присутствовать при казни революционера. «— Удивляюсь, — говорил Толстой, — с каким хладнокровием Александр Михайлович рассказывал мне всю процедуру этого

- 23 -

ужасного происшествия. Я его спросил потом, как он сам перенес этот ужас. Он Сказал: «Что же? Ничего. Все товарищи прокурора окружного суда отказались присутствовать при казни, я и пошел. Я ожидал увидеть более ужасное зрелище».

На вопрос Толстого, все ли присутствующие так же хладнокровно перенесли ужас казни, Кузминский ответил: «Нет, некоторые были взволнованы, плакали, вскрикивали. Один солдат меня удивил: выпустил из рук ружье, затрясся и тут же упал в обморок. Да пристав, командированный с отрядом полицейских, стоял и навзрыд плакал».

«— Его удивил солдат, — продолжал Толстой, — что упал в обморок и что пристав плакал при виде этого ужаса. До чего условности нашей жизни убивают в нас все человеческое! Тут присутствовал не он, А. М. Кузминский, в сущности очень порядочный человек, а прокурор окружного суда. Поэтому он и чувствовал себя спокойно, как будто его тут самого не было»40.

18 мая 1881 года Толстой делает следующую запись в дневнике: «Вечером... начали разговор. Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо, народ как бы не взбунтовался — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом в перемежку разговор о блуде — с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший — они или я»41.

Толстой не называет, кто именно те «они», о которых говорится в этой записи. Старший его сын, С. Л. Толстой, в разговоре со мной утверждал, что записанные Толстым суждения его собеседников по политическим вопросам не могли быть высказаны ни им, Сергеем Львовичем, так как он был в то время настроен либерально, ни Софьей Андреевной. В таком случае единственным лицом, которое в Ясной Поляне в 1881 году могло высказать приведенные мнения, был тот же прокурор А. М. Кузминский. Слово «они» наводит на мысль, что присутствовали при этом разговоре и другие члены семьи Толстых, своим молчанием как бы высказывавшие сочувствие суждениям Кузминского.

Очень скоро в противопоставление «они» и «я» Толстой стал вкладывать иной, более широкий смысл. Под словом «они» он стал подразумевать не только своих родных и знакомых, не понимавших его взглядов и не сочувствовавших им, но всю ту массу людей привилегированных классов, живущую одними личными эгоистическими интересами, которая поддерживала строй угнетения и эксплуатации миллионов трудового народа, живших в нищете и непосильном труде.

- 24 -

V

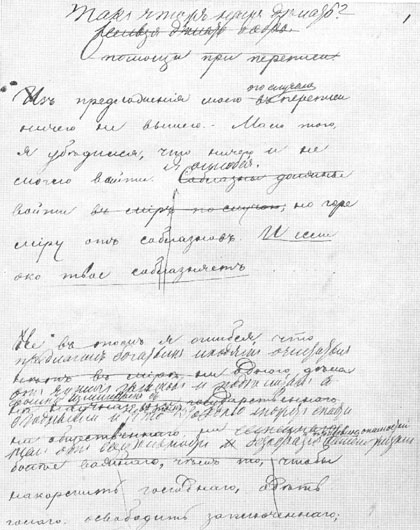

8 апреля 1881 года Толстой начал новую работу, которой дал название «Записки христианина».

В самом начале новой работы Толстой рассказывает, как он «два года тому назад стал христианином», как он «написал длинную книгу» о том, как «различными мучительными и сложными путями пришел к вере в христианское учение» и как он понял это учение. Но напечатать эту книгу, ему говорили, нельзя.

Толстой сообщает, какие книги, по его наблюдениям, разрешаются к печати в России. Он начинает со своих романов, к которым он относится теперь пренебрежительно. «Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера, это я могу; если я хочу писать о величии России и воспевать войны, я очень могу; если я хочу доказывать необходимость народности, православия и самодержавия, — говорит далее Толстой, имея в виду консервативную печать, — я очень и очень могу». Разрешаются цензурой, — говорит далее Толстой, — и философские споры материалистов и идеалистов. «Если хочу доказывать то, что человек есть животное и что кроме того, что он ощущает, в жизни ничего нет, я могу; если хочу говорить о духе, начале, основах, об объекте и субъекте, о синтезе, о силе и материи, и, в особенности, так, чтобы никто ничего не мог понять, — говорит Толстой, очевидно, разумея ненавистную ему философию Гегеля, — я могу». Но вот ту книгу, — говорит Толстой, — «в которой я рассказывал, что́ я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России».

Он вспоминает, как один «опытный и умный старый редактор журнала» (речь идет, несомненно, о С. А. Юрьеве, редакторе журнала «Русская мысль», посетившем Толстого в Ясной Поляне в конце января 1881 года) просил у него сотрудничества, и Толстой предложил ему напечатать понравившееся ему начало его работы, т. е. «Исповедь». Редактор, подняв руки, воскликнул: «Батюшка! Да за это журнал мой сожгут, да и меня с ним».

«Я знаю, — продолжает Толстой, — что мысль, если она настоящая, не пропадет, и потому книгу я отложил; и знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда со дна моря выплывает; и труд мой, если в нем правда, не пропадет. Но пока это будет, — пишет далее Толстой, — мне кажется, что, сообщивши столько дребедени — и, боюсь, что вредной и соблазнительной дребедени42, — русским читателям, мне следует сообщить

- 25 -

им и тот мой новый взгляд на мир, который дали мне мои христианские убеждения».

Формой для изложения своего нового миросозерцания Толстой выбрал «записки, почти дневник» тех событий, которые совершаются в его «уединенной деревенской жизни». Он будет писать «только то, что было, ничего не прибавляя и не придумывая». И на другой день после этой записи, 9 апреля, Толстой начал новое произведение.

К нему пришел за подаянием мальчик, сын его бывшего кучера и бывшего солдата-артиллериста Ларивона, и Толстой рассказывает всю историю жизни этого Ларивона: какой это был молодцеватый, высокий парень, щеголь, расторопный, исправный, веселый, смелый, как он от Толстого перешел на службу к мировому судье, и тут с ним случилась беда.

Хозяин дал ему денег на овес для лошади, а он часть этих денег утаил и выпил на них. Хозяин об этом узнал. «Как поучить человека, чтоб он таких дел не делал? Прежде были розги, теперь суд. Мировой судья подал товарищу прошение. Мировой судья надел цепь, вызвал свидетелей, привел к присяге кого следует, предоставил право защите, встал и по приказу его императорского величества приговорил к меньшей мере наказания, пожалел человека, — с ядовитым сарказмом рассказывает Толстой, — на два месяца в острог в город Крапивну».

«Я был в этом остроге и знаю его, — пишет далее Толстой. — Знаю запах этого острога, знаю пухлые бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, пять, — сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили».

Когда Ларивон отбыл срок и вышел на волю, мировой судья опять взял его к себе в кучера. Но пребывание в тюрьме не прошло для Ларивона бесследно. Он стал пить, а на престольный праздник в деревне попал в драку и опять был присужден уже на один год и три месяца. По выходе из тюрьмы Ларивон попался в воровстве и вновь был посажен — теперь уже на три года. В тюрьме он и умер от чахотки.

Рассказав историю Ларивона, Толстой не прибавляет от себя ни слова, полагая, что история эта и без всяких пояснений совершенно ясно говорит в пользу евангельской заповеди — «не судите».

Примечательно, что Толстой, вспоминая то время, когда Ларивон служил у него кучером, а он занимал должность мирового

- 26 -

посредника, говорит: «Тогда я воображал, что освобождение крестьян есть очень важное дело, и я весь был поглощен им». В этих словах чувствуется, что когда Толстой писал их в 1881 году, он уже не приписывал освобождению крестьян от крепостной зависимости такого значения, какое он приписывал этой реформе за двадцать лет до того — в 1861 году, так как теперь он видел, в каком бедственном положении находятся русские крестьяне через двадцать лет после освобождения.

Впоследствии Толстой воспользовался историей жизни Ларивона в повести «Фальшивый купон», где Ларивон выведен под именем Прокофия.

Далее Толстой дает художественный портрет яснополянского крестьянина Константина Зябрева, прозванного Константин Белый, и его жены, описывает их нужду и болезни, рассказывает, как он вечером того же дня ходил к Константину и видел его ослабевшую жену и прогнившую избу.

Более тридцати лет тому назад Толстой (как Нехлюдов в «Утре помещика») обходил дворы принадлежавших ему крепостных крестьян Ясной Поляны; теперь он обходит дворы потомков тех крестьян, которыми он владел в эпоху крепостного права, и рисует, пожалуй, еще более мрачную картину их нищеты. Делает он это с той целью, чтобы напомнить богатым и пресыщенным о том, какой ценой покупаются их праздность и роскошь.

Находясь в том же душевном состоянии, в каком он незадолго до того написал свою «Исповедь», Толстой вспоминает, как пять лет тому назад (следовательно, в 1876 году) он видел Константина Белого, работающего на его земле во время сенокоса; и это воспоминание он освещает тем светом, какой делает этот отрывок вполне подходящим к общему тону и смыслу «Исповеди».

«Я ездил верхом на лошади, — пишет Толстой, — чтобы не запотеть и не устать, купать свое тело в реке, в нарочно устроенной для этого купальне, и возвращался домой. По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. И им не только не казалось странно отвезти ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, к[оторое] выростил бог и за которым они с своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней 15; но они даже с особенной радостью везли это сено, зная, что после этого им можно будет свезти и свое. И, судя по выражению их лиц и по тому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело».

- 27 -

На истории жизни Константина Зябрева было прервано новое, так живо и задушевно начатое художественное произведение Льва Толстого43.

Причины, по которым Толстой не продолжал «Записки христианина», нам неизвестны. Быть может, Толстого не удовлетворяла неизбежная при таком построении дробность тем, зависящая от встреч и разговоров автора; может быть, его смущала некоторая громоздкость изложения, приводящая к тому, что затемнялась основная цель, которую ставил перед собой автор — изложение основ его нового взгляда на жизнь.

VI

17 апреля 1881 года Толстой начинает дневник, который ведет в Ясной Поляне почти ежедневно вплоть до 4 сентября того же года44.

Основное содержание этого дневника составляют краткие записи о крестьянах, приходивших за материальной поддержкой, которую Толстой в то время в больших размерах оказывал нуждающимся. 3 марта 1881 года Софья Андреевна писала сестре: «Левочка теперь ужас что денег всем бедным раздает». Впоследствии она писала в своей автобиографии: «Новое настроение Льва Николаевича проявлялось еще в том, что он вдруг начал раздавать много денег без разбора всем, кто просил. Пробовала я его убеждать, что нужно же как-нибудь регулировать эту раздачу, знать, кому и зачем даешь, а он упорно отговаривался изречением Евангелия: «просящему дай»45.

«Графиня Софья Андреевна, — писал в своих воспоминаниях. В. И. Алексеев, — боялась, что Лев Николаевич по своему бескорыстию, до которого он дошел, может раздать бедным все имущество. Она говорила: «Если бы я знала, что Лев Николаевич придет к такому выводу, то я за него замуж не вышла бы. А то я вышла за него замуж, народила детей, и вдруг теперь такое положение... Лев Николаевич говорит, что просящему надо дать, надо отказаться от собственности. Вот я просящая, пусть даст мне»46.

За помощью к Толстому приходили крестьяне Ясной Поляны и других ближних деревень, большей частью по нескольку человек в день. Толстой внимательно вслушивался в рассказ каждого просителя, стараясь определить степень его нужды. Бывали случаи, когда нужда указывалась просителем ложно; были

- 28 -

случаи, когда прохожие по шоссе, услыхав, что в Ясной Поляне всех «оделяют», сворачивали с своего пути и заходили за подаянием; но в подавляющем большинстве случаев приходили те, у кого была действительная вопиющая нужда.

В своем дневнике Толстой не просто регистрирует приходящих к нему бедняков; он дает еще краткую характеристику их внешности, описание их нужды и во многих случаях сообщает подробности своих разговоров с ними. Это заставляет думать, что Толстой не исключал возможности когда-нибудь в будущем воспользоваться этими записями как материалом для художественного произведения.

Вот несколько примеров сделанных Толстым в его дневнике характеристик крестьян, обращавшихся к нему за материальной помощью. «Щекинская вдова с двумя детьми, жалкая, оборванная, мутноглазая» (12 мая). «Дочь молочной сестры, умильная, маленькая. Ни хлеба, ни избы» (29 мая). «Щекинский мужик, жестокий, резкий, откровенный, низенький» (19 апреля). «Грязной Терентий из Бабурина. Маленький, раздвоенная борода, беззубая добрая улыбка» (6 мая). «Солдат оборванный. Одинокий, веселый. Что заработаю, то пропью. И не могу. Нельзя. Пропью» (1 мая).

Или более пространная запись: «Дмитрий Кузьмин Чугунов приполз во второй раз. Ноги засохли. Как насекомое, ползает на руках. Бритый, с усами, неприятный... Три года, как отсохли ноги (с глазу, на камне) ... Кормиться — проползает по миру... Шел из Коровников четыре дня. Ночевал два раза в поле. Прополз через пар целиком за деревней от собак. Огорчен и озлоблен. Энергия страшная» (24 мая).

Иногда Толстой, записывая о бедственном положении приходящих к нему за помощью, невольно вносил в свои записи художественные подробности, как например: «Чурюкина старуха приемыш. Слезы капают на пыль» (18 мая). И в другой записи: «Женщина с девочкой. Ягодненская. Больной глаз, плачет... Слезы льются на камень» (7 июля).

Во всем дневнике нет ни одного указания на то, чтобы Толстой что-нибудь писал в весенние, летние и осенние месяцы этого года. Все его время и все силы уходили на внутреннюю работу и общение с людьми.

Как записал Толстой в дневнике 3 июля, в то время он ставил перед собой три главные задачи: «просвещение, исправление и соединение». «Просвещение, — пишет Толстой, — я могу направлять на других. Исправление — на себя. Соединение — с просвещенными и исправляющимися». Под «просвещением» Толстой разумел здесь, конечно, проповедь христианского учения, как он его понимал. Эту проповедь Толстой направлял прежде всего на своих семейных, но здесь он не имел никакого успеха.

- 29 -

28 и 29 мая в Ясной Поляне был Фет. Толстой начал с ним разговор о христианстве; в разговор вступила и Софья Андреевна. И она и Фет утверждали, что христианское учение неисполнимо. Далее по записи Толстого в дневнике разговор продолжался так.

Толстой: Так оно [христианское учение] глупости?

Фет и Софья Андреевна: Нет, но неисполнимо.

Толстой: Да вы пробовали исполнять?

Фет и С. А. Толстая: Нет, но неисполнимо.

Учитель детей Толстых И. М. Ивакин, живший у них в 1880—1885 годах, в своих воспоминаниях рассказывает, что когда за утренним кофе родители сходились с детьми, часто «поднимались споры — графиня противоречила, он [Толстой] возражал». Ивакин оговаривается, что хотя «графиня больше не соглашалась, бывало, постоянно спорила», но «уважение к тому, с чем она не соглашалась, было и в ней»47.

Когда Толстой однажды заговорил со старшим сыном о своих религиозных убеждениях, то услышал от него такие замечания: «Я не знаю этого», «Это нельзя доказать», «Это мне не нужно» (28 июня).

«С этого времени начались мои несчастные споры с отцом», — писал впоследствии С. Л. Толстой48.

В другой раз на слова Толстого о том, что исполнение закона добра дает людям благо, и старший сын, и старшая дочь, и учитель И. М. Ивакин возражали ему, что «добро условно». «То есть нет добра, одни инстинкты», — доводит Толстой до логического конца возражения своих собеседников (21 мая).

Никакого успеха не имела и попытка Толстого привлечь на сторону своих взглядов любимую свояченицу, Т. А. Кузминскую. 11 июля Толстой, как записал он в дневнике, всю ночь до самого утра говорил с ней о правильном воспитании детей. Свою запись в дневнике об этом разговоре он заканчивает страшными словами: «Они не люди».

Пробовал Толстой внушать христианские идеи и некоторым гостям, приезжавшим в Ясную Поляну, но и тут почва, на которую он высевал свои семена, оказывалась каменистой.

21 июня в Ясную Поляну приехал профессор русской истории в Петербургском университете К. Н. Бестужев-Рюмин (которого

- 30 -

Толстой просил передать свое письмо Александру III). Толстой заговорил с ним «о вере, об убийстве на войне», о том, что убийство на войне, как и всякое убийство, запрещено христианским учением. Бестужев-Рюмин стал возражать, и Толстой, который раньше знал его как «доброго» человека, увидел в нем теперь «профессора-чиновника, писателя-славянофила, и — воспоминание о человеке».

Более успешно протекала проповедь Толстого среди крестьян, приходивших к нему за материальной помощью, и среди прохожих, которых он встречал на Киевском шоссе.

Несколько своих разговоров с крестьянами и прохожими Толстой записал в дневнике, причем он обычно слова своих собеседников записывал более подробно, чем свои; о смысле его слов поэтому приходится только догадываться.

Приведу несколько примеров.

С «головенковским кривым стариком», просившим семь рублей «на лошадь», Толстой беседовал о том, что главное — «не обижать людей, бога помнить». Старик «понял» (25 апреля).

На прогулке Толстой встретил «молодого умного» рабочего с Ижевского завода, по-видимому, ходившего в Киев к «мощам святых угодников». Толстой говорил ему, что нет никаких мощей, что все это — обман. Рабочий отвечал, что он и сам искал по монастырям открытых мощей, но нигде не нашел. Толстой продолжал, что надо не мощей искать, а в своей жизни исполнять евангельские заповеди. Рабочий отвечал: «Я понимаю, что не сердиться, не браниться, стерпеть» (14 мая).

Повстречался Толстой на шоссе с плотником из Одоевского уезда Тульской губернии. Разговор как-то зашел о принудительном переселении крестьян в имении одоевского помещика Красовского Бабошино. Помещик приказывал своим временнообязанным крестьянам переселиться из села Бабошина в другое его имение; крестьяне отказались, так как земля там была неудобна ни для земледелия, ни для скотоводства (не было воды). Помещик подал на них в суд. Суд принял его сторону и постановил сломать избы тех крестьян, которые добровольно не согласятся на переселение. Мужики не соглашались. Тогда «согнали с четырех волостей 700 мужиков с топорами, ломами, вилами и велели ломать... Расставили по слободам, принялись ломать: кто крышу рвет, стропила, косяки, окна косят, печи ломают... Как начали ломать, сами взялись, чтобы не дуром ломали». При этом разгроме деревень присутствовали уездный член Тульского губернского правления, исправник, становой, урядники. «Пуще всех урядники — так и снуют — «ломай!» И старшины».

Слушая рассказ плотника, Толстой заметил ему, что грешно было так поступать, на что плотник возразил: «Что ж делать, велят. Не станешь — прибьют». Но Толстой, страстно желавший

- 31 -

пострадать за свои убеждения, отвечал ему: «Пускай прибьют; на них, а не на тебе грех будет. Бог велел терпеть». — «Оно так, — согласился плотник. — Я, положим, не ломал» (8 июня)49.

Иногда впрочем и в народной среде проповедь Толстого не воспринималась. Так, одному молодому страннику Толстой сказал, что ходить по святым местам не нужно. Странник «обиделся» (24 мая).

В другой раз к Толстому пришел старый солдат-кантонист. Толстой стал расспрашивать его о прежней службе и, очевидно, задал вопрос, не приходилось ли ему убивать людей, на что получил ужаснувший его ответ: «бог привел двух расстрелять». Толстой, по-видимому, стал внушать своему собеседнику, что убийство — великий грех, запрещенный в Евангелии. Но солдат возразил: «Значит, закон есть. Прежде засекали насмерть, а теперь нельзя. Такой закон нашли» (1 мая). Несомненно, Толстой, услышав страшные слова кантониста, продолжал свое увещание.

К Толстому пришли два крестьянина из ближней деревни за советом. Он говорил им, что «обидчиков простить надо», и прочел из Евангелия наставление: «кто хочет взять у тебя рубаху, отдай ему и верхнюю одежду». Один из крестьян засмеялся и сказал: «Да что ж, это разве насмех сказано?» Толстой стал объяснять ему смысл прочитанного им изречения и закончил словами: «Ну, так и надо делать» (1 июля). Отголоски этих разговоров будут слышны в романе «Воскресение».

Так осуществлял Толстой «просвещение» среди тех людей, с которыми ему приходилось встречаться; в этом он видел теперь одну из главных задач своей жизни.

Что касается «исправления» себя, то эту цель Толстой ставил перед собой еще со времен своей юности. Подобно тому как за тридцать лет до этого, в дневнике 1851 года, Толстой обличал себя в разных отступлениях от своих жизненных задач, то же самое делает он и теперь. То он после того, как «нажрался простокваши», «хотел отделаться» от просителей, то был «уныл и гадок» и «злился» на двух других просителей (24 мая, 5 июня), то вследствие болезни (и это не прощается) испытывал «слабость, лень и грусть» (3 июля). Записывает Толстой для себя наставление о том, как следует вести себя во время болезни. «...Больнешенек, — пишет он 27 июня, — не спал и не ел сухого шесть суток. Старался чувствовать себя счастливым. Трудно, но можно. Познал движение к этому».

- 32 -

Труднее всего для Толстого было выработать в себе спокойное отношение к неприятию близкими людьми его нового миросозерцания.

18 мая он записывает: «Утром Сережа вывел меня из себя, и Соня напала непонятно и жестоко». На другой день, 19 мая: «При разговорах, вызывающих злобу, надо уходить». Затем 22 июня: «Соня сердится. Я снес легко». 11 июля: «Соня в припадке. Я перенес лучше, но еще плохо. Надо понимать, что ей дурно, и жалеть, но нельзя не отворачиваться от зла».

Здесь Толстой в первый раз записал для себя ту программу отношений с женой, которой он придерживался во всю свою дальнейшую жизнь.

Контраст между обеспеченной жизнью семьи и нищетой народа продолжал непрерывно мучить Толстого. 28 июня он отмечает, что в доме по случаю дня рождения старшего сына «обед огромный, с шампанским. Тани [дочь Татьяна Львовна и свояченица Татьяна Андреевна] наряжены. Пояса пятирублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».

Он тревожится за будущее своих детей, воспитываемых в условиях барства, и сравнивает в своем воображении будущий образ жизни своей старшей дочери с образом жизни Лизы, дочери учителя его детей В. И. Алексеева, воспитываемой в труде. Ему рисуется «нравственность будущей жизни Лизы и безнравственность [будущей] жизни Тани» (31 мая).

Трудно было Толстому осуществлять третью поставленную им перед собой задачу — «соединяться с просвещенными и исправляющимися», потому что в то время он почти не находил кругом себя людей, подходящих для «соединения». По-видимому, ближе всех ему был в то время учитель его детей В. И. Алексеев, с которым он мог делиться своими самыми заветными мыслями и чувствами, затем Л. Д. Урусов и менее — Н. Н. Страхов, — с ним уже наметились расхождения.

В. И. Алексеев 2 июня 1881 года покинул Ясную Поляну вследствие неприязненного отношения к нему С. А. Толстой за его сочувствие новому миросозерцанию Толстого.

«Мне было очень жаль расставаться с Львом Николаевичем, — пишет В. И. Алексеев в своих воспоминаниях, — который вложил в мою душу так много драгоценного, имевшего громадное влияние на всю мою жизнь»50.

- 33 -

VII

19 апреля Толстой делает в дневнике без всяких пояснений следующую короткую запись: «Газеты. Поселяне, трудитесь, воздерживайтесь, покоряйтесь начальству». Это он сделал свое резюме некоторой части «Послания святейшего синода» от 5 апреля 1881 года, предназначенного для прочтения во всех церквах «при возможно большем стечении богомольцев».

Из этого обширного послания Толстого заинтересовала та его часть, которая относилась к многомиллионному русскому трудовому крестьянству. В послании было сказано: «И вы, народ христианский, поселяне, призванные в свободу милосердием благодетеля нашего, в бозе почившего государя императора Александра Николаевича!.. Храните отеческую веру православную и добрые нравы в себе и детях ваших. Возлюбите труд и воздержание. Повинуйтесь по закону предержащим властям не токмо за страх, но и за совесть»51.

Таким образом, послание не сулило трудовому крестьянству никакого ослабления его непосильного труда и никакого улучшения его положения. Высшие иерархи православной церкви, твердо уверенные в прочности выгодного для них существующего общественно-политического строя, основанного на рабстве трудового народа, были уверены, что порабощение это будет продолжаться вечно.

Иначе смотрел на это Толстой. Он твердо знал, что порабощенное состояние рабочего народа не вечно и что должен наступить крутой поворот в жизни русского народа.

Ежедневно наблюдая народную нужду и нищету (сколько раз приходилось ему слышать от ожидавших от него помощи крестьян — мужчин и женщин, что они «два дня не ели», а один мальчик не ел даже четыре дня), Толстой приходит к решительному выводу:

«Революция экономическая не то что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет» (6 июля).

Этот свой вывод Толстой спешит сообщить — для их «просвещения» — гостящему у него прокурору А. М. Кузминскому, учителю его детей И. М. Ивакину и бывшему их учителю, ненадолго заехавшему в Ясную Поляну В. И. Алексееву.

VIII

12 и 14 мая 1881 года Толстой побывал в тульской тюрьме. Там он видел опухшие лица арестантов, во всех помещениях чувствовал «ужасную вонь».

- 34 -

Узнал Толстой, что шестнадцать калужских мужиков второй месяц сидят в Туле за бесписьменность (то есть за то, что у них не было паспортов). Их следовало бы по закону отправить в Калугу, а затем на место жительства, но их не отправляют под тем предлогом, что «в калужском замке завозно».

Беседовал Толстой со смотрителем тюрьмы, которому говорил о каком-то арестанте, что он ни в чем не виновен. Смотритель не поверил и сказал, что это редко бывает. Во все продолжение разговора у смотрителя с лица не сходила насмешливая, саркастическая улыбка.

Обратил внимание Толстой на то, что в подследственном отделении арестованные делятся с товарищами тем, что им приносят из дома.

Общее впечатление Толстого от разговоров с арестантами: «Есть развращенные, есть простые, милые»52.

В мае 1881 года Толстому пришлось более подробно высказать свой взгляд на существующий общественно-политический строй. Поводом послужили статьи Н. Н. Страхова «Письма о нигилизме», напечатанные в славянофильской газете И. С. Аксакова «Русь»53.

О происхождении этих статей Н. Н. Страхов 25 мая писал Толстому: «[Эта] тема меня увлекла. Этот мир я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в университет. Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский люд, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их расцвет, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и чувств — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, мое отвращение все усиливается и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, только это действует, только это может надеяться на будущность, а все другое глохнет и чахнет»54.

Первые два «Письма о нигилизме» Н. Н. Страхова вполне обнаружили консерватизм его общественно-политических взглядов и его полную неспособность понять причины, вызывавшие революционное движение.

Основные мысли, выраженные Страховым в первом и втором «Письмах о нигилизме», сводятся к следующему.

- 35 -

«Злодейства, потрясающие наше царство, могут происходить... разве от врагов русской земли, ненавидящих ее могущество». Виной этих злодейств может быть «польский фанатизм и может быть ярость обезумевших хохломанов». «Только для врагов России могут быть выгодны эти потрясения; а кто не враг России, тот может их делать только из чистого желания зла и из жажды разрушения для разрушения».

«Никак нельзя сказать, чтобы мудрость, исповедуемая этими мудрецами, представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большей частью это грубейший и бестолковейший материализм, учение столь простое, так мало требующее ума и дающее пищу уму, что оно доступно самым неразвитым и несведущим людям».

Сущность нигилизма Страхов видит в следующем.

«Нигилизм есть движение, которое, в сущности, ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения». «Нигилизм это грех нечеловеческой гордости..., чудовищное извращение души, при котором злодеяние является добродетелью, кровопролитие — благодеянием, разрушение — лучшим залогом жизни... Это — безумие соблазнительное и глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем страстям человека, позволяет ему быть зверем и считать себя святым». «Они... возбуждают свое нравственное чувство не к положительным стремлениям, а к ненависти». «Они потому сделали своим орудием зло, что неспособны произвести ничего доброго». «Величайшие душевные гадости могут уживаться с нигилизмом; для совершения того, что они считают своими геройскими подвигами, часто достаточно одной тупости, и во всяком случае требуется только звериная хитрость и ненасытное злорадство. Истинно благородная душа должна чувствовать к делам этого рода глубокое отвращение». «Нет людей более самодовольных, более удовлетворенных умственно и нравственно... Самолюбие, зависть, бездарность, дурное сердце — вот часто дорога к нигилизму. Нигилизм не имеет в себе ничего против этих недостатков, напротив — дает им пищу и приют».

«Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием всё думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье; а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и к такому огню, каких мы еще не видели».

Разумеется, Толстой никак не мог согласиться с той характеристикой нигилизма, какую давал Страхов в своих «Письмах». Выше уже были приведены выдержки из письма Толстого к Александру III, где он указывал царю на те причины, которые порождали революционеров. Характерный факт передает в своих воспоминаниях учитель детей Толстого И. М. Ивакин. В самый первый день его приезда в Ясную Поляну он завел с Толстым

- 36 -

разговор о нигилистах, причем высказал мнение, что у нигилистов, по народной поговорке, на рубль амбиции и на грош амуниции. Но Толстой, по словам Ивакина, отнесся к этому его мнению «как-то недоверчиво»55.

В письме к Страхову от 5 мая Толстой откровенно писал: «Мне не понравились ни первая, ни вторая статья». Объяснение причин, почему не понравились ему обе статьи Страхова, Толстой отложил до личного свидания»56.

Но в следующем письме к Страхову от 28 мая Толстой коротко указал причины своего недовольства его первыми двумя «Письмами о нигилизме»:

«В первой статье вы поставили вопрос так: среди благоустроенного, хорошего общества явились какие-то злодеи, двадцать лет гонялись за добрым царем и убили его. Что это за злодеи? И вы выставляете все недостатки этих злодеев во второй статье». Толстой находит, что Страховым «вопрос поставлен неправильно. Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал». Эту борьбу надо рассмотреть с нравственной точки зрения; надо решить, «какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины, а забывать про борьбу нельзя».

Второй ошибкой статей Страхова Толстой считает то, что в них не намечается «твердая и ясная основа, с высоты которой обсуживается предмет». Основой своих рассуждений Страхов выставляет понятие «народ». Но «что такое народ, народность, народное мировоззрение?» — спрашивает Толстой и отвечает на этот вопрос: это не что иное, как мнение того или другого писателя с прибавлением его предположения о том, что это его мнение «разделяется большинством русских людей».

Толстой берет в пример И. С. Аксакова, который «наивно уверен, что самодержавие и православие — это идеалы народа». «Он и не замечает того, — продолжает Толстой, — что самодержавие известного характера есть не что иное, как известная форма, совершенно внешняя, в которой действительно в недолгий промежуток времени жил русский народ. Но каким образом, — спрашивает Толстой, — форма, да еще скверная, да еще явно обличившая свою несостоятельность, может быть идеалом — это надо у него спросить». То же и с православием. «Каким образом внешняя религиозная форма греко-российско-иосифлянских догматов вероисповедания — и уже очень несостоятельная и очень скверная может быть идеалом народа? — это надо у него спросить». Третий член славянофильской формулы Аксакова — народность — «уже ничего не значит».

- 37 -

Толстой признает существование народных идеалов, но, — говорит он, — признавая их, «надо сказать ясно и определенно, в чем я полагаю, что они состоят, и высказать действительно нравственные идеалы, а не блины на масленице или православие, и не мурмолку или самодержавие»57.

Третье «Письмо о нигилизме» Н. Н. Страхова проникнуто совсем иным отношением к нигилистам, чем два первые. Здесь даже не употребляется слово «нигилист»; оно заменено словом «революционер». Теперь источник нигилизма Страхов видит вовсе не в злодейских качествах нигилистов; он говорит:

«Политическое волнение, постепенно охватывающее Европу, вносится в нее главным образом высшими классами, людьми не страдающими, а наиболее пользующимися общими благами нынешнего могущественного государственного устройства, но ищущими какого-нибудь исхода для пустоты своей совести, чувствующими, что нельзя жить, не имея служения, не подчиняясь каким-либо совершенно бескорыстным требованиям...

Самые крайние и требовательные приходят наконец к отречению от своего класса, от выгод своего положения — и вот самый чистый из источников социализма. Социалистические учения и порождены и поддерживаются не столько теми классами, интерес которых составляет их цель, сколько людьми, для которых этот интерес стал идеальной потребностью. Сен-Симон был граф, Оуэн — фабрикант, а Фурье — купец...

Что же касается до прямых революционеров и анархистов, то весь склад их жизни ясно указывает, чем питают они свою совесть. Их нравственный разрыв с обществом, с греховным миром, жизнь отщепенцев, тайные сходки, связи, основанные на отвлеченных чувствах и началах, опасность и перспектива самопожертвования — все это черты, в которых может искать себе удовлетворение извращенное религиозное чувство.

Нельзя вообще не видеть, что политическое честолюбие, служение общему благу заняло в наше время то место, которое осталось пустым в человеческих душах, когда из них исчезли религиозные стремления... Быть общественным деятелем — вот одна цель, достижение которой может сколько-нибудь удовлетворить современного человека.

Вот мы отвергли религию, мы с торжеством и гневом преследуем каждое ее обнаружение. Но ведь душу, раз приобщившуюся этому началу, уже поворотить назад нельзя; мы откинули религию, но религиозность мы откинуть не могли. И вот люди, видящие все идеалы в земных благах, стремятся к отрицанию этих благ, к самоотвержению, к подвижничеству, к самопожертвованию».

- 38 -

Автор осуждает политическую деятельность с нравственной точки зрения.

«Политическая деятельность, — пишет он, — если мы возьмем все ее виды, дает и вообще большой простор страстям человека: тут есть место и для вражды, и для гордости, и для честолюбия. Но, кроме того, в этой деятельности есть, очевидно, неудержимый наклон к лжи и преступлению... В политической сфере, как скоро она поставила себя выше всех других сфер человеческой жизни, ничто не может препятствовать выводу, что успех все оправдывает, что для него, как для высшего блага, все средства позволительны».

Третье «Письмо о нигилизме» Страхова заканчивается словами: «Рано или поздно люди принуждены будут вернуться к реальным началам человеческой жизни, забытым и глохнущим среди нашего прогресса и просвещения».

В последнем, четвертом «Письме» Н. Н. Страхова уже совершенно не упоминаются ни нигилисты, ни революционеры. В нем говорится только об отсутствии определенных нравственных начал в современном обществе.

«Современное нравственное состояние людей, — пишет здесь Страхов, — должно бы нам являться темным и низменным в сравнении с тем высоким идеалом добра, чистого подвига, сияющей душевной красоты, который внушается нам с детства. Во всех ходячих правилах нравственности есть... тайное, подразумеваемое разрешение на чувства и стремления вполне безнравственные...

Наша жизнь держится пока старою нравственностью, бессознательно живущею в душах; поэтому в жизни частных людей еще много хорошего, много добрых нравов; но там, где дело становится сознательным — в публичной жизни, в литературе, отражающей в себе сознательный смысл понятий общества, наша нравственность обнаруживается в таких чертах, которые с совершенно строгой точки зрения нужно признать отвратительными...

Наш век, кажется, так богат ненавистью, как никакой другой... Например, чувство национальности, это высокое и сладкое чувство не имеет характера любви, составляющего его сущность, а обращено почти исключительно в повод раздора и злобы... Может быть, недолго ждать, когда, например, Франция и Германия вооружат по нынешней системе военной службы всех, кто способен носить оружие, и пойдут не войной, а нашествием друг на друга».

Страхов заканчивает свою статью цитатой из речи Виктора Гюго, произнесенной им в 1878 году на Международном литературном конгрессе.

«У человечества, — сказал знаменитый французский писатель, — есть болезнь — ненависть. Ненависть — мать войны;

- 39 -