1

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

*

Н. Н. ГУСЕВ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

ТОЛСТОЙ

———————

МАТЕРИАЛЫ

К БИОГРАФИИ

с 1855 по 1869 год

———————

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА 1957

2

Ответственный редактор

А. И. ШИФМАН

3

Глава первая

В ПЕТЕРБУРГЕ В РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»

(1855—1856)

I

Выехав в начале ноября 1855 года из Севастополя, Толстой по дороге заехал в Ясную Поляну, где пробыл, повидимому, очень недолго, и 19 ноября утром был уже в Петербурге.

Остановившись в гостинице, он сейчас же отправился к Тургеневу. Встретившись с Тургеневым, они, как на другой день писал Толстой сестре, «сейчас же изо всех сил расцеловались». «Он очень хороший», — писал Толстой про Тургенева.

В тот же день Толстой выразил желание познакомиться с Некрасовым, к которому он и поехал вместе с Тургеневым и у которого обедал и провел вечер. «Некрасов, — писал Толстой сестре, — интересен, и в нем много доброго, но в нем нет прелести, привязывающей с первого раза».

У Толстого не было намерения навсегда поселиться в Петербурге. Он хотел пробыть там только месяц и надеялся провести это время в среде петербургских писателей «приятно и с пользой»1.

Тургенев уговорил Толстого из гостиницы переехать к нему на квартиру (он жил тогда на Фонтанке, у Аничкова моста, в доме Степанова, занимая нижний этаж этого дома), на что Толстой согласился.

Первое впечатление Некрасова от Толстого было восторженное.

«Приехал Л. Н. Т., то есть Толстой, — писал Некрасов В. П. Боткину 24 ноября. — Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж

4

и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит2. Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового романа — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии3. Обещал засесть и написать для первого номера «Современника» «Севастополь в августе». Он рассказывает чудесные вещи»4.

Переехав к Тургеневу, Толстой сразу же вошел в курс всех событий дня среди сотрудников «Современника». У Тургенева и Некрасова Толстой знакомится со многими другими петербургскими писателями: 22 ноября он обедает у Некрасова вместе с А. В. Дружининым5; 23-го — на вечере у Тургенева знакомится с Тютчевым, Гончаровым, Майковым, Писемским, Никитенкой, Е. Ф. Коршем6 и в числе других литераторов подписывает составленный Некрасовым адрес актеру М. С. Щепкину по случаю пятидесятилетия его сценической деятельности7.

28 ноября Толстой обедает у издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского вместе с критиком того же журнала С. С. Дудышкиным, Тургеневым, Дружининым и Писемским8.

2 декабря Толстой присутствует в Шахматном клубе на литературном обеде, где в числе гостей были Панаев, Гончаров, Полонский, Тургенев, Дудышкин, Краевский, В. Ф. Одоевский и другие. Здесь писатели узнают о взятии русскими войсками Карса и в первый раз после Синопской победы кричат «ура»9.

5

5 декабря на обеде у Тургенева Толстой знакомится с Н. П. Огаревым10; 9 декабря у Тургенева же — с поэтом Жемчужниковым, а 26 декабря — с П. В. Анненковым. 14 декабря на обеде у Некрасова Толстой знакомится с В. П. Боткиным11. Вероятно, в декабре произошло знакомство Толстого с А. А. Фетом12.

Отношения Толстого со всеми петербургскими литераторами в то время были ровные и дружелюбные, несмотря на частые и горячие споры. Тургенев в своей приписке к письму Толстого к его сестре от 30 ноября писал: «Лев Николаевич у Вас такой отличный брат, какого, я думаю, нет другого — то есть я хочу сказать, он милейший человек — и я его полюбил от души»13.

Тургенев и в дальнейших письмах к разным лицам продолжал отзываться о Толстом с большим сочувствием. «Ты уже знаешь от Некрасова, — писал он В. П. Боткину 3 декабря, — что Толстой здесь и живет у меня. — Очень бы я хотел, чтобы ты с ним познакомился. — Человек он в высшей степени симпатичный и оригинальный»14. Затем П. В. Анненкову Тургенев писал 9 декабря: «Вообразите: вот уже более двух недель у меня живет Толстой (Л. Н. Т.) — и что бы я дал, чтобы увидеть вас обоих вместе! Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хоть он за дикую рьяность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое»15.

Пояснением письма Тургенева может служить запись в дневнике Дружинина от 7 декабря 1855 г. Дружинин пишет, что накануне за обедом у Некрасова, где были также Панаев с женой и цензор «Современника» Бекетов, «Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редифом. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, затем объявил, что не считает себя литератором и т. д.». От Некрасова поехали к больному Тургеневу, и там Толстой «объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою»16. Такое суждение о Шекспире

6

должно было сильно задеть за живое членов редакции «Современника», преклонявшихся перед Шекспиром. Дружинин в то время заканчивал свой перевод «Короля Лира», Фет перевел «Юлия Цезаря», Боткин готовил для «Современника» статью о Шекспире.

Дружинин и в дальнейших записях своего дневника отмечает жаркие споры Толстого с Тургеневым. Так, 26 декабря у Тургенева «Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез»; 1 января нового 1856 г. у Боткина «Тургенев спорил с Толстым по обыкновению».

Вероятно, к этому же времени относится и воспоминание Гончарова о спорах Толстого с писателями, о которых он напоминал Толстому в письме к нему от 22 июля 1887 г.: «Помню Ваши иронические споры всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом их поклонении разным литературным авторитетам; помню комическое негодование их на Вас за непризнание за «гениями» установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск»17.

Однако на первых порах все споры Толстого с писателями протекали в дружелюбной и благодушной атмосфере. Тургенев, руководимый «отеческим чувством», старался внушить «троглодиту», бывшему моложе его на десять лет, все те литературные взгляды, которые разделял он сам.

Одно время «отеческое чувство» Тургенева возмущалось тем образом жизни, который вел Толстой в Петербурге. 14 декабря Дружинин записывает в своем дневнике: «Тургенев в великом озлоблении на башибузука за его мотовство и нравственное безобразие». О том же рассказывает Фет в своих воспоминаниях. Придя раз к Тургеневу, он узнал, что у него живет приехавший из Севастополя Толстой. Было десять часов утра, но Толстой еще не просыпался. «Вот все время так, — с усмешкой сказал Фету Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане

7

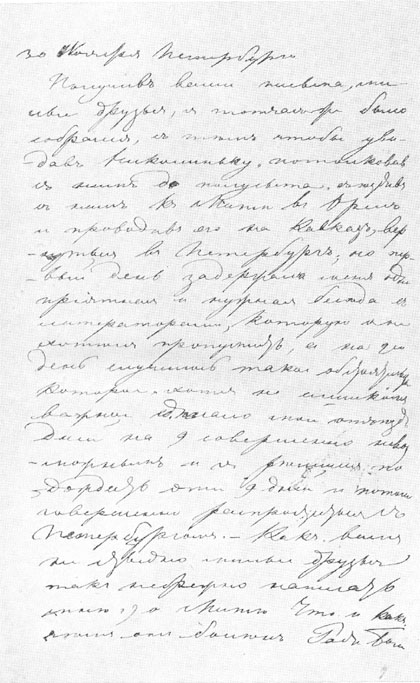

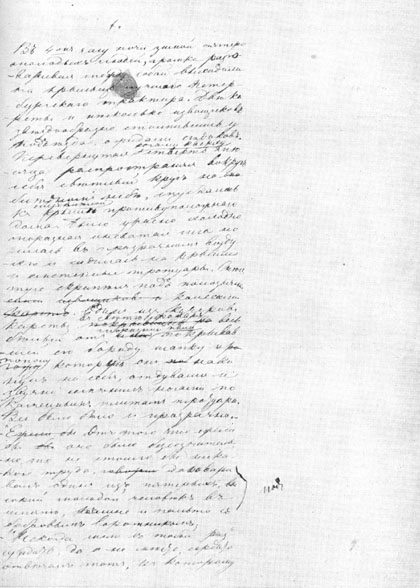

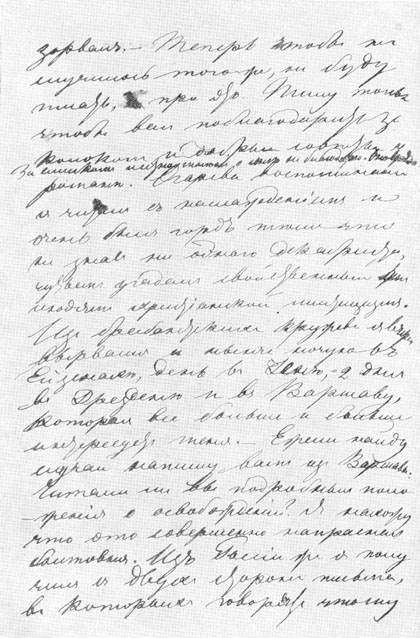

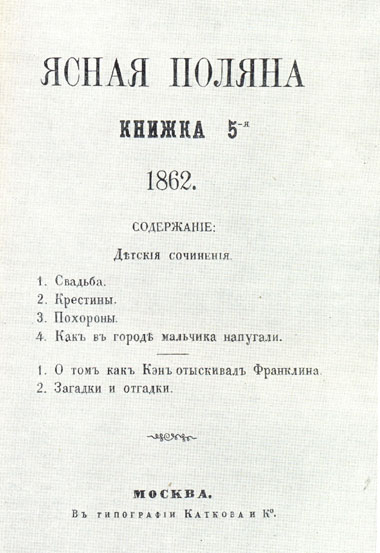

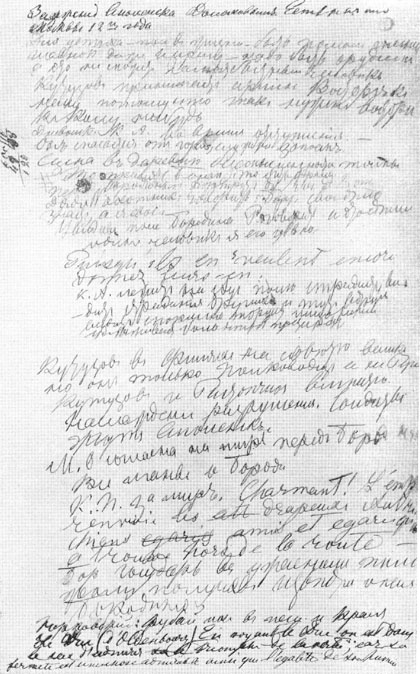

Письмо Л. Н. Толстого к М. Н. Толстой

от 30 ноября 1855 г.

8

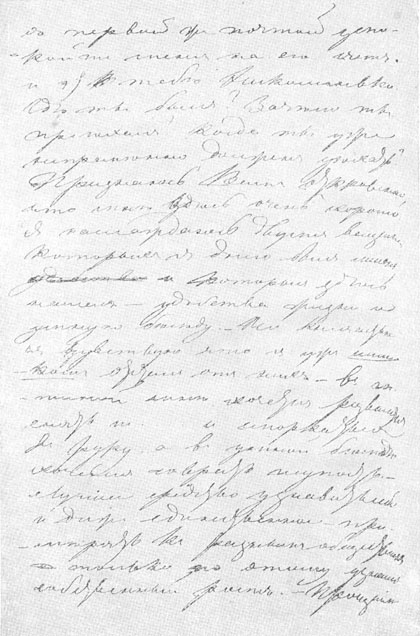

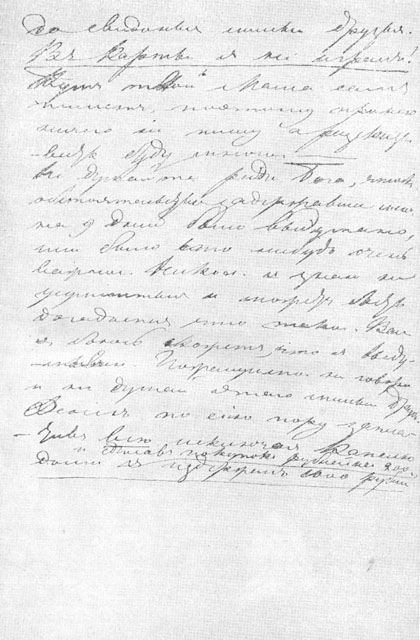

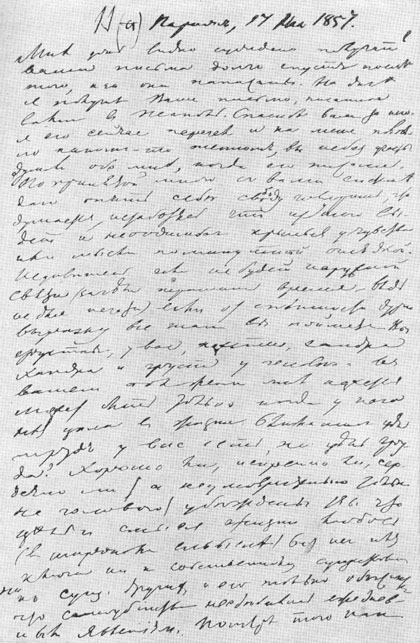

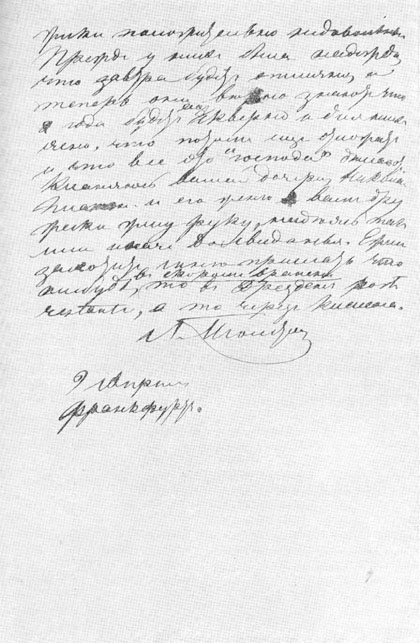

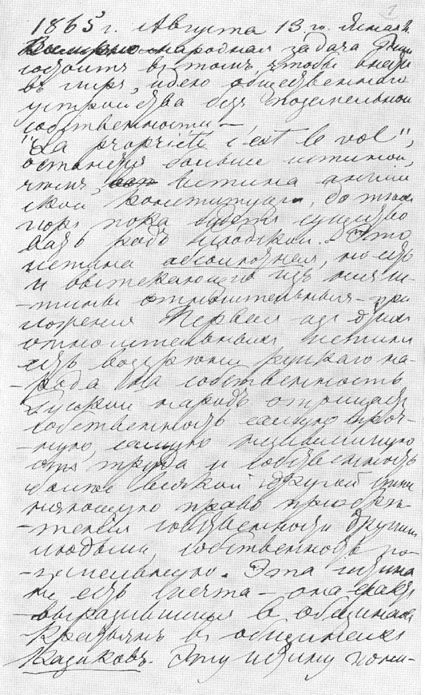

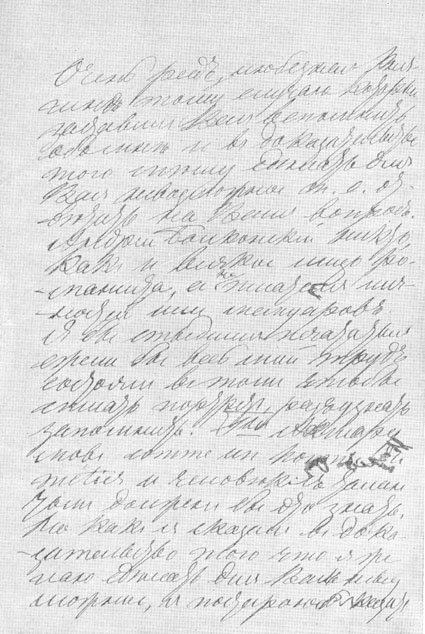

Продолжение письма

9

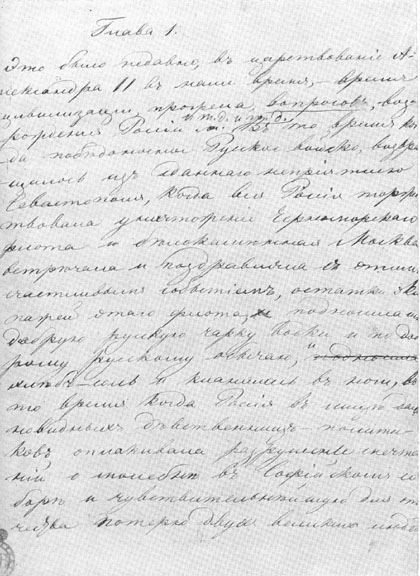

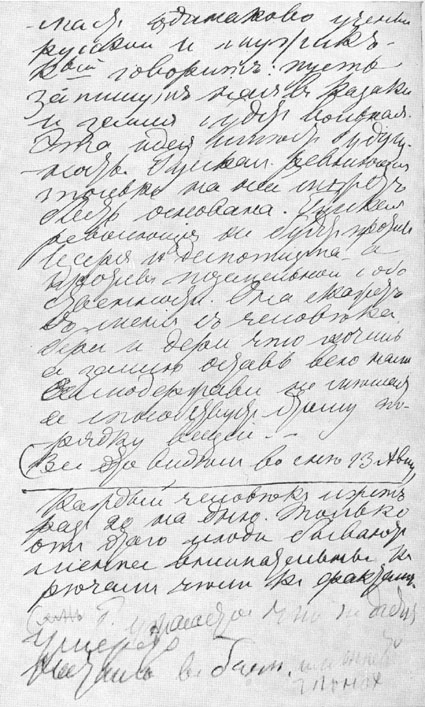

Продолжение письма

10

и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой»18.

В новых, более свободных условиях неизжитые страсти прорвались у Толстого с большой силой. Дружинин, а иногда и сам Тургенев бывали в этих случаях его спутниками. В дневнике Дружинина записано, что 11 декабря Толстой «на последние свои деньги» давал вечер у цыган в Hôtel Napoléon; в числе гостей были Тургенев, Дружинин, известный рассказчик И. Ф. Горбунов и другие.

Без сомнения, увлечение кутежами у возвратившегося из Севастополя Толстого, при его постоянной склонности к беспощадному анализу и самоанализу, носило только временный характер. В повести «Два гусара», писавшейся в марте и апреле 1856 г., кутеж изображается как тягостное и утомительное времяпровождение, приводящее к пресыщению. «Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного». Другое дело — цыгане. В той же повести пение цыганское описано таким образом, что читателю становится совершенно ясно, что автор находится под непреодолимым его обаянием. Запевала Стешка поет так, что пение ее «задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну». «Видно было, — говорит автор, — что она вся жила только в той песне, которую пела». Дирижер Илюшка «улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображал сочувствие песне», а затем, когда он пустился в пляс, то «все его тело от шеи до пяток начинало плясать каждой жилкой». Пение хора описывается в таких словах: «И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе».

Читателю невольно передастся то одушевление, которое испытывал автор, слушая с давних пор любимое им цыганское пение.

Но, конечно, не кутежи и не цыгане составляли главный интерес жизни Толстого в первый месяц его пребывания в Петербурге. Как писал он сестре 30 ноября, он чувствовал себя в то время в Петербурге «очень хорошо», потому что наслаждался двумя вещами, которых он был лишен в течение долгого времени: «удобствами жизни и умной беседой». Об этих «умных беседах» Толстого с писателями мы располагаем, кроме того, что уже приведено выше, лишь отрывочными сведениями.

9 декабря Тургенев сообщал Анненкову, что Огарев написал небольшую поэму «Зимний путь» — «истинный шедевр, в котором он совместил всю свою поэзию, всего себя со всей своей

11

задушевной и задумчивой прелестью. Мы с Толстым уже три раза упивались этим нектаром»19.

Вечером того же дня Толстой у Тургенева читал сцены из новой комедии Островского «Не так живи, как хочется». Как вспоминал Толстой через тридцать лет, читал он эту комедию «очень хорошо»; «особенно удалась ему роль Груни — ее молодое, разудалое веселье и поразившее ее неожиданное горе»20. «Груша в комедии всех пленила», записал в этот день в своем дневнике Дружинин. Толстой на всю жизнь запомнил и содержание комедии «Не так живи, как хочется», и свое чтение этой комедии. «Короткая, веселая», отозвался он об этой комедии в 1905 г., рассказав о своем чтении ее у Тургенева21.

Толстой в то время очень интересовался театром. В последних числах декабря он вместе с другими писателями из круга «Современника» смотрел на сцене Александринского театра новую драму Потехина «Чужое добро в прок не идет». Сильное впечатление на него и на других писателей произвела игра А. Е. Мартынова. Панаев в «Современнике» дал восторженный отзыв об игре Мартынова в пьесе Потехина. «Мы обязаны Мартынову, — писал Панаев, — такими минутами, которые редко испытываются в жизни и которые может доставить только сценическое искусство, доведенное до высочайшей правды, до своего окончательного и полнейшего развития... Передать игру его нет никакой возможности... Глядя на нее, невольно спрашиваешь себя: где же эти границы, отделяющие сценическую правду от правды жизни? Они уничтожены Мартыновым»22.

Восхищенный и взволнованный, как и другие писатели, игрою даровитого актера, Толстой после спектакля подал мысль пригласить Мартынова на ужин. Собралось более десяти человек, но в Мартынове-собеседнике Толстой разочаровался (что, быть может, объяснялось тем, что после состояния большого нервного подъема, вызванного игрой, Мартынов переживал состояние упадка и усталости). У Толстого осталась в памяти лишь необыкновенно выразительная мимика его подвижного лица23.

12

Впоследствии Толстой говорил, что Мартынов — это был лучший актер, какого он видел24.

В декабре Толстой присутствует на чтении Тургеневым только что законченного им тогда романа «Рудин». Новый роман Тургенева не произвел на Толстого большого впечатления. В 1894 г. Толстой рассказывал: «Я помню... слушал «Рудина»; он (Тургенев) читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это Тургенев — и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь»25. В другой раз, вспоминая о том же чтении Тургеневым «Рудина», Толстой в числе слушателей называл Панаева, Анненкова, Дружинина, Григоровича, Некрасова и не совсем уверенно Фета и Гончарова26.

28 декабря Толстой у Некрасова (были еще Тургенев, Дружинин и Боткин) слушал чтение стихов Тютчева27. Как вспоминал Толстой впоследствии28, Некрасов, Тургенев и Дружинин, подготовившие к печати первый сборник стихотворений Тютчева, настойчиво советовали ему познакомиться с произведениями этого поэта. Предубежденный против стихов, Толстой неохотно взялся за чтение Тютчева; но, познакомившись с его произведениями, сделался на всю жизнь горячим поклонником поэзии Тютчева, которого он ставил наравне с Пушкиным и Лермонтовым29. Одну из заслуг Некрасова Толстой видел в том, что он «умел ценить поэзию», и один из первых высоко оценил Тютчева30.

13

Ко времени первых месяцев пребывания Толстого в Петербурге относится и первое посещение Тютчевым Толстого. Тютчев, как рассказывал Толстой, первый «сделал ему честь», придя познакомиться с ним, как с автором Севастопольских рассказов. И Толстой был поражен тем, что этот придворный, говоривший по-французски лучше, чем по-русски, проявил большую чуткость в отношении русского языка, особенно оценив какое-то выражение солдат из Севастопольских рассказов31.

Особенное внимание следует уделить отношениям Толстого с Некрасовым.

С Некрасовым у Толстого сложились ровные отношения взаимной симпатии, которые навсегда остались непоколебленными, хотя много лет спустя после смерти Некрасова Толстой на прямо поставленный ему вопрос, мог ли бы он быть другом Некрасова, ответил отрицательно32. Хотя к некоторым сторонам характера и жизни Некрасова Толстой относился неодобрительно, он никогда не переставал считать Некрасова человеком простым, правдивым, что всегда его особенно привлекало в людях. «Он был очень правдивый, прямой человек, — говорил Толстой о Некрасове в 1903 г., — он вообще говорил необыкновенно прямо и просто»33. В 1908 г. Толстой также отзывался о Некрасове, как о правдивом человеке34.

П. И. Бирюков со слов Толстого записал следующий случай, относящийся к первому времени знакомства Толстого с Некрасовым. Раз в большой церковный праздник (очевидно, в день Рождества 25 декабря)35 Толстой под влиянием нахлынувших на него детских воспоминаний, связанных с этим днем, мучительно почувствовал свое одиночество и, чтобы облегчить свое душевное состояние, пошел к Некрасову. Его он застал также страдающим от сознания своего одиночества и,

14

кроме того, больным. Некрасов тогда написал стихотворение «Замолкни, муза мести и печали» и прочел его Толстому вслух. Стихотворение очень понравилось Толстому; ему стало жалко Некрасова, и это общее душевное настроение сблизило их36.

5 февраля 1908 г. я слышал от Толстого следующий рассказ об этом его свидании с Некрасовым.

— Я помню, — я раз зашел к нему вечером — он всегда был какой-то умирающий, все кашлял, — и он тогда написал стихотворение «Замолкни, муза мести и печали», и я сразу запомнил его наизусть.

Когда в тот же день в Ясной Поляне опять зашел разговор о Некрасове, Толстой с серьезным лицом, устремив глаза вдаль, несколько торжественным и скорбным тоном продекламировал начало так понравившегося ему за 52 года до этого стихотворения Некрасова:

«Замолкни, муза мести и печали!

Я сон чужой тревожить не хочу.

Довольно мы с тобою проклинали,

Один я умираю и молчу».

Лев Николаевич старался вспомнить дальнейшие строфы этого стихотворения, но это ему не удалось.

II

Кроме литературных кругов, Толстой в первый же месяц своего пребывания в Петербурге вступил в круг своих старых и новых светских знакомств. Из них на первом месте следует поставить семью его родственниц Толстых: Прасковью Васильевну, рожденную Барыкову, жену Андрея Андреевича Толстого, родного брата деда Льва Николаевича — Ильи Андреевича, и ее двух дочерей, Александру Андреевну и Елизавету Андреевну, приходившихся Льву Николаевичу двоюродными тетками. Обе Толстые дочери были воспитательницами двух внучек Николая I и жили в Зимнем дворце. С младшей из них, Александрой Андреевной, Лев Николаевич очень подружился; до самой его женитьбы она оставалась после братьев и сестры самым близким ему человеком. Воспоминания А. А. Толстой, писавшиеся ею в глубокой старости (она умерла в 1904 г. восьмидесяти шести лет), дают очень яркий образ Толстого первых лет их дружбы.

15

«Вижу его, — писала А. А. Толстая, — совершенно ясно уже по возвращении его из Севастополя (1855 г.) молодым артиллерийским офицером и помню, какое милое впечатление он произвел на всех нас. В то время он уже был известен публике («Детство» появилось в 1852 г.). Все восхищались этим прелестным творением, а мы даже немного гордились талантом нашего родственника, хотя еще не предчувствовали его будущей знаменитости.

Сам по себе он был прост, чрезвычайно скромен и так игрив, что присутствие его воодушевляло всех. Про самого себя он говорил весьма редко, но всматривался в каждое новое лицо с особенным вниманием и презабавно передавал потом свои впечатления, почти всегда несколько крайние. Прозвище тонкокожего, данное ему впоследствии его женой, как раз подходило к нему: так сильно действовал на него в выгодную или невыгодную сторону малейший подмеченный им оттенок. Он угадывал людей своим артистическим чутьем, и его оценка часто оказывалась верною до изумления. Некрасивое его лицо, с умными, добрыми и выразительными глазами, заменяло по своему выражению то, чего ему недоставало в смысле изящества, но оно, можно сказать, было лучше красоты... Мы все его так полюбили, что всегда встречали его с живейшею радостью»37.

К кругу светских знакомых Льва Николаевича того времени принадлежала также семья его двоюродного дяди, известного художника-медальера Федора Петровича Толстого, в 1828—1859 гг. бывшего вице-президентом Академии художеств. Лев Николаевич посещал его «среды», где собирались многие выдающиеся писатели и музыканты того времени.

Сохранились воспоминания известного в свое время исторического романиста Г. П. Данилевского, который встретился со Львом Николаевичем вскоре после приезда его из Севастополя в доме Ф. П. Толстого.

По рассказу Данилевского, случилось так, что Толстой вошел в гостиную во время чтения последнего произведения Герцена. «Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена»38.

Этот рассказ свидетельствует о том, что Толстой в первое время после приезда в Петербург был предубежден против Герцена.

16

Предубеждение это, однако, скоро рассеялось под влиянием общения с кругом «Современника».

К числу новых аристократических знакомых Толстого принадлежал также граф Дмитрий Николаевич Блудов, занимавший ряд видных государственных должностей при Николае I и Александре II. В 1832—1839 гг. Блудов был министром внутренних дел, затем в 1862 г. главным управляющим 2-го отделения е. в. канцелярии, с 1862 г. — председателем Государственного совета. В 1855 году Блудов был назначен президентом Академии наук. Блудов был приятелем Жуковского, Батюшкова, Вяземского, хорошим знакомым Карамзина и Пушкина и одним из основателей литературного кружка «Арзамас». В вопросах общественно-политических Блудов был умеренным либералом. Принимал участие в Верховной следственной комиссии по делу декабристов в качестве делопроизводителя. Старшая дочь Блудова Антонина Дмитриевна, не вышедшая замуж и жившая с отцом, по своим воззрениям примыкала к славянофилам и была очень дружна с женой Александра II. Младшая дочь Лидия Дмитриевна, бывшая ранее фрейлиной, была замужем за Е. И. Шевичем. Она была неравнодушна к Толстому; в его архиве сохранились две ее пригласительные записки 1856—1856 годов.

Среди светских знакомых Толстого той поры находим также Александра Михайловича Тургенева, приятеля Жуковского, Вяземского, Крылова, Сперанского, в прошлом тобольского, затем казанского губернатора и, наконец, директора медицинского департамента. Иван Сергеевич Тургенев был дружен с дочерью А. М. Тургенева, Ольгой Александровной. У Тургеневых в пятидесятых годах собирались писатели — Боткин, Гончаров, Дружинин; И. С. Тургенев впервые прочел у них свой рассказ «Муму», а Толстой — «Севастополь в августе».

III

9 декабря Тургенев писал Анненкову, что Толстой читал «начало своей «Юности» и начало другого романа — есть вещи великолепные!»39. «Другой роман» это, конечно, тот же «Беглец» (первая редакция «Казаков»), о чтении которого Некрасов сообщал Боткину 24 ноября 1855 г.

В том же письме к Боткину Некрасов упоминает о том, что Толстой обещал «засесть» и написать для первого номера «Современника» рассказ «Севастополь в августе». Обещание свое Толстой выполнил. Уже 19 декабря он прочел Дружинину

17

начало своего рассказа. 27 декабря рассказ был закончен и прочтен вслух на вечере у Некрасова. В числе слушателей были Дружинин и братья Жемчужниковы40.

Некрасов решил поместить новый рассказ Толстого в первой книжке «Современника» 1856 года. Набор рассказа был поэтому насколько возможно ускорен: рукопись была роздана по отдельным листам восьми наборщикам, а последние листы были даже разрезаны на несколько частей.

1 января нового 1856 года Толстой держал корректуру рассказа. 12 января первая книжка «Современника» с рассказом Толстого вышла из печати. Рассказ впервые был подписан полным именем автора: «Граф Л. Толстой». В оглавлении после имени автора было прибавлено: «печатавшего первые свои повести: «Детство», «Отрочество», «Севастополь в декабре месяце» и другие под литерами Л. Н. Т.». В объявлениях о выходе первого номера «Современника», напечатанных в газетах «Русский инвалид», «Северная пчела», «Петербургские ведомости», «Московские ведомости», в оглавлении журнала после полного имени автора «Севастополя в августе», в скобках было проставлено: «Л. Н. Т.». Это показывает, как высоко ценили читатели произведения, подписанные этими буквами41.

Рассказ Толстого был напечатан в «Современнике» с большим количеством цензурных пропусков и смягчений. Целиком была выпущена глава 5 (об офицере, добровольно пошедшем в действующую армию). Многие (но не все) цензурные пропуски были восстановлены автором в отдельном издании «Военных рассказов» 1856 г.

27 декабря 1855 г. Толстой получил перевод из действующей армии в Петербургское ракетное заведение, изготовлявшее ракеты для морского ведомства и Кавказского края. Служба была, повидимому, если не совершенно фиктивной, то во всяком случае не обременительной для Толстого.

Толстому представлялась в то время и другая возможность продолжения своей военной карьеры, которой он не воспользовался. Об этом он много лет спустя рассказывал:

«После Крымской войны посылали в Китай людей. Приятель уговаривал меня пойти в инструкторы артиллерийских офицеров. Помню, я очень колебался. Товарищ поехал, Балюзек, который получил и другие поручения (с восточными народами

18

поступают хитро). Стал позже послом. Может быть и я стал бы послом...»42.

26 марта 1856 г. Толстой получил чин поручика, как сказано в его формулярном списке, «за отличие в сражении против турок, англичан и французов 4 августа 1855 г. при Черной речке».

IV

В ноябре 1855 г. Толстой получил от своей сестры известие о том, что их брат Дмитрий очень болен. Толстой больше года не переписывался с братом Дмитрием и отдалился от него вследствие его беспорядочной жизни. Теперь, узнавши, что брат опасно болен, Толстой, как только получил отпуск, 1 января поехал в Москву, откуда проехал в Орел, где проживал тогда Дмитрий Николаевич.

Приехав в Орел 9 января, Толстой нашел брата умирающим от туберкулеза. «Он был ужасен, — рассказывает Толстой в «Воспоминаниях». — Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие»43.

Дмитрий Николаевич не сознавал безнадежности своего положения. Толстой рассказывает, как его брат потребовал, чтобы ему принесли чудотворную икону, и с верой в чудодейственную силу этой иконы молился на нее. Ухаживали за Дмитрием Николаевичем его сестра с мужем, тетушка Татьяна Александровна и, кроме них, его подруга, бывшая проститутка Маша. Это была первая женщина, которую он узнал. Через некоторое время он выкупил ее из публичного дома и взял к себе. По своей болезненной раздражительности он за полтора года до смерти отпустил ее, но потом опять призвал к себе, и она оставалась с ним до самой его смерти. Как писал В. П. Толстой Т. А. Ергольской, «эта особа, — так презрительно называл он женщину, самоотверженно ухаживавшую за его умирающим шурином, — находится постоянно при нем, так как, говорит Николенька, она одна может за ним ухаживать, потому что болезнь сделала его до такой степени нетерпеливым и капризным, что никто ему не может угодить»44.

Толстому было очень мучительно видеть предсмертные страдания брата. «Мне ужасно тяжело», — записал он в дневнике 10 января. У него исчезло все то недовольство братом за его беспутный образ жизни, которое раньше он испытывал. Чувствуя

19

себя бессильным помочь брату и видя его окруженным заботливым уходом, Толстой на другой день уехал в Москву.

В Москве Толстой пробыл всего около четырех недель. Здесь он познакомился со славянофилами — Сергеем Тимофеевичем и Константином Сергеевичем Аксаковыми (Ивана Сергеевича не было тогда в Москве). Считая Аксаковых людьми, знающими и любящими крестьянский быт, Толстой прочел им написанные им главы «Романа русского помещика», прося дать «самые строгие замечания»45.

Толстой произвел на Аксаковых очень благоприятное впечатление. «Мы оба с Константином очень рады знакомству с графом Толстым, — писал С. Т. Аксаков Тургеневу 7 февраля 1856 г. — Он умен и серьезен; он способен понимать строгие мысли, в какие бы пустяки ни вовлекала его пошлая сторона жизни». Далее Аксаков писал, что ставит Толстого очень высоко «по задаткам, которые он дал нам», а узнав его лично, еще больше надеется «на его будущую литературную деятельность»46.

Познакомился Толстой в Москве также с поэтессой Е. П. Ростопчиной, которой выразил свое желание познакомиться с Островским. 25 января Ростопчина писала Островскому, что с ним желает познакомиться «удивительно симпатичное существо — граф Лев Толстой»47. Состоялось ли знакомство Толстого с Островским в Москве или же в Петербурге, куда вскоре приехал Островский, неизвестно.

Накануне отъезда из Москвы Толстой пишет Константину Аксакову, повторяя просьбу, высказанную устно, прочесть корректуры «Романа русского помещика», когда он будет печататься, и выражает сожаление, что не будет иметь времени приехать туда, куда ему «больше всего нужно, полезно и приятно было бы приехать» (т. е. к Аксаковым)48.

Не позднее 29 января Толстой вернулся в Петербург. Теперь он поселился уже не у Тургенева, а на собственной квартире, в доме Якобса на Офицерской улице.

29 января Толстой после обеда у Некрасова вместе с Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем (с которым он тогда только

20

что познакомился)49, Чернышевским и Дружининым слушает «предполагаемое собрание очищенных [т. е. отредактированных Тургеневым] стихотворений» Фета. «Впечатление осталось отличное», — прибавляет записавший об этом чтении в своем дневнике Дружинин. К этому же времени относится, очевидно, и более близкое знакомство Толстого с Фетом, который произвел на него очень приятное впечатление. «Фет очень мил», записал Толстой в дневнике 4 февраля50. И позднее, 12 мая, встретившись с Фетом на обеде у Некрасова, Толстой записывает: «Фет душка и славный талант».

31 января Толстой вместе с Майковым, Анненковым, Гончаровым, Фетом, Панаевым и Григоровичем слушает у Некрасова новый перевод «Короля Лира» Шекспира, сделанный Дружининым. «Вечером, — пишет в этот день в дневнике Дружинин, — я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира». 3 февраля Дружинин уже сообщает Боткину, что «Толстой покупает себе Шекспира и хочет с сим великим мужем примириться»51.

V

2 февраля из письма К. А. Иславина Толстой узнал о смерти брата Дмитрия, скончавшегося 22 января. Известие о смерти Д. Н. Толстого привезла в Москву его подруга Маша, которая рассказывала, что он только за несколько часов до смерти понял безнадежность своего положения, стал требовать священника, потом доктора, которого умолял дать ему возможность как-нибудь переехать в Ясную Поляну, чтобы там спокойно умереть; если же этого нельзя, то хоть на два часа продлить его жизнь, чтобы он успел написать духовное завещание. Он очень метался перед смертью, и доктор дал ему каких-то капель, от которых он успокоился, заснул и уже больше не проснулся. Незадолго до смерти он просил, чтобы его похоронили в Ясной Поляне, что и было исполнено.

Впоследствии Толстой писал, что, по его мнению, главной причиной смерти его брата была не болезнь, но душевные страдания, происходившие от недовольства самим собою. «Думаю, — писал Толстой в «Воспоминаниях», — что не столько дурная, нездоровая

21

жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба, укоры совести сгубили сразу его могучий организм»52.

Толстой очень тяжело перенес смерть брата. «Вы не можете себе представить, — писал он тетушке Пелагее Ильиничне на другой день по получении известия, — как для меня, именно для меня, тяжела эта утрата»53.

Характерный для понимания личности Толстого штрих, связанный с никогда не прекращавшейся в нем работой самоанализа, находим в воспоминаниях А. А. Толстой. Она рассказывает, что в тот самый день, когда Толстой получил известие о смерти брата, был вечер у ее сестры, на который и Толстой был приглашен. Утром она получила от него записку с извещением, что он не может у нее быть вследствие полученного им известия. К удивлению своему, вечером она увидела, что Толстой все-таки приехал и в ответ на возмущенный вопрос с ее стороны, зачем он приехал, ответил: «Потому что то, что я вам написал сегодня утром, было не правда. Вы видите, я приехал, следовательно, мог приехать». «Мало того, — рассказывает далее А. А. Толстая, — через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр. «И, вероятно, вам было очень весело?» — говорю я еще с большим негодованием. — «Ну, нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе». «При вашем усиленном стремлении быть правдивым, — пишет далее А. А. Толстая, — вы искажаете правду», — говаривала я ему в подобных случаях, и он даже с этим соглашался, но не мог удержаться от экспериментов над самим собою. — «Хочу проверить себя до тонкости», — говорил он»54.

Всю жизнь помнил Толстой своего неудачника брата и его несчастную жизнь. Он увековечил его в «Анне Карениной» в образе Николая Левина, которому придал многие черты характера своего брата. Фигурирует в романе и его подруга Маша, с которой у него сложились такие своеобразные отношения. После «Анны Карениной», почти 30 лет спустя после смерти брата, в письме к бывшему учителю своего сына В. И. Алексееву, написанном в ноябре 1882 г., Толстой дал такую характеристику брату Дмитрию: «Очень слабый ум, большая чувственность и святое сердце. И все это свяжется таким узлом, что нельзя распутать — и разрывается жизнь»55.

22

И наконец, в 1904 г. Толстой посвятил брату Дмитрию целую главу своих «Воспоминаний», написанную с глубоким чувством.

VI

6 февраля 1856 г. у Толстого произошло первое нам известное принципиальное столкновение с сотрудниками «Современника». В этот день, как записано у него в дневнике, он «поссорился с Тургеневым»56. Об этом столкновении сохранились рассказы Тургенева и Некрасова в письмах к В. П. Боткину.

Некрасов писал 7 февраля: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ [«Метель»] и отдает его мне на третью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал. Но какую, брат, чушь нес он у меня вчера за обедом! Чорт знает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного и даже гадкого. Жаль, если эти следы барского и офицерского влияния не переменятся в нем. Пропадет отличный талант! А что он говорил, собственно, то можешь все найти в «Северной пчеле»57.

Тургенев писал Боткину 8 февраля: «С Толстым я едва ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. Третьего дня за обедом у Некрасова он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. — Спор зашел очень далеко — словом — он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете. — Когда-нибудь расскажу тебе, а писать неловко»58.

О том же самом споре рассказывает и Григорович в своих воспоминаниях:

«Обед прошел благополучно. Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Жорж Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы ради назидания привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам»59.

Спор о Жорж Санд, имевший в своей основе принципиальное расхождение, обострился еще по причинам личного характера

23

с той и с другой стороны. Толстой, по его собственным словам, с пятнадцати лет мечтавший о семейной жизни, в Севастополе чувствовавший, как писал он брату Сергею, недостаток женского общества, вследствие чего боялся загрубеть, — сделавшись свободным человеком, стал усиленно думать о женитьбе. Уже 3 февраля 1856 г. он пишет тетушке Юшковой, что с некоторого времени серьезно думает о женитьбе и на каждую барышню, которую встречает, смотрит с точки зрения возможного брака.

Флирт в то время (как и во всю его дальнейшую жизнь) нисколько не занимал Толстого. Кокетливая Л. П. Шелгунова, жена шестидесятника Н. В. Шелгунова, рассказывает в своих воспоминаниях, что в зиму 1855/56 года она имела большой успех в маскарадах, устраивавшихся в Благородном собрании в Петербурге. Ее поклонниками были Тургенев, Дружинин, Аполлон Григорьев. «Способ мой интриговать, — рассказывает Шелгунова, — так нравился Тургеневу, что он просил меня не только заинтриговать, но и непременно завертеть молодого писателя графа Л. Н. Толстого». Исполняя желание Тургенева, Шелгунова на следующем маскараде, усевшись на диване рядом с Толстым, пыталась его заинтересовать. Тургенев издали наблюдал за ними. «Но все мое искусство говорить, — рассказывает Шелгунова, — вся моя болтовня не привели ни к чему. Я не могла заинтересовать своего собеседника и очень скоро вернулась к Тургеневу и сказала ему, что чары мои бессильны, что это какой-то волчонок»60.

Толстой смотрел на брак, как на святыню, как на вечный, нерушимый союз, как на полное и всестороннее единение чувств и мыслей, как на единственную основу нормальной семейной жизни. При таком взгляде свободная любовь в духе Жорж Санд, как понимал ее Толстой, представлялась ему крайним извращением понятия о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной и полным осквернением брака61. Со стороны же сотрудников «Современника» острота спора, кроме принципиальной стороны вопроса, усиливалась из-за личных отношений хозяина дома к жене Панаева, которые, конечно, были известны и Толстому. Недаром Тургенев писал Боткину, что ему «неловко» писать все о столкновении с Толстым.

Свойственные Толстому в молодости, с одной стороны, беспокойный скептицизм, с другой — некоторый дух противоречия

24

и задора, иногда придавали его речам вызывающий характер. Уже в письме к сестре от 30 ноября 1855 г., всего через полторы недели по приезде в Петербург, Толстой в шутливом тоне сообщает, что хотя ему и нравится «умная беседа» с писателями и удобства жизни, которые он нашел в Петербурге, но «к несчастью, — пишет он далее, — я чувствую, что я уж слишком отстал от них, — в гостиной мне хочется развалиться, снять штаны и сморкаться в руку, а в умной беседе хочется соврать глупость»62.

В молодости Толстой нередко бывал очень резок и несдержан в спорах, демонстративно высказывая суждения, самые противоположные взглядам своих собеседников. Д. В. Григорович рассказывает: «Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей»63.

Так было, очевидно, и на этот раз. Толстой сгоряча наговорил много лишнего, что и дало повод Некрасову назвать его приверженцем лагеря булгаринской «Северной пчелы», газеты консервативного направления, доживавшей тогда свои последние годы. Все устои царской России того времени, в том числе и крепостное право, признавались «Северной пчелой» совершенно незыблемыми. В каждом номере газеты в слащаво-приторном тоне писалось о любви к богом данному монарху и о преданности православию. В вопросах литературных «Северная пчела» выступала противницей Гоголя и всей натуральной школы. С. Т. Аксаков, о котором «Северная пчела» отозвалась неодобрительно, 12 марта 1856 г. писал Тургеневу: «Северная пчела» не подозревает, до какой степени она утешила меня своею бранью. Я боялся ее похвал, как огня. Слава богу, меня ругают в такой газете, где не признают великого таланта Гоголя»64.

Нечего и говорить, как далек был Толстой в 1856 г. как от политических, так и от литературных взглядов «Северной пчелы».

25

Первое серьезное столкновение Толстого с сотрудниками «Современника» и в особенности с Тургеневым не надолго отдалило их друг от друга. Уже 19 февраля Толстой записывает в дневнике: «Обедал у Тургенева, мы снова сходимся». Еще раньше, 14 февраля, Толстой присутствовал на обеде у Некрасова по случаю приезда из Москвы Островского65.

15 февраля писатели, по инициативе Толстого, отправились в фотографию Левицкого сниматься группой. В состав группы вошли: Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский, Дружинин и Толстой. Некрасов отсутствовал, надо думать, только из-за серьезной болезни, которой он страдал в то время66. Экземпляр фотографии этой группы, неоднократно воспроизводившейся в печати, висит на стене яснополянского кабинета Толстого. На этой фотографии Толстой в военном мундире рядом с Григоровичем стоит позади других сидящих участников группы. По словам Г. П. Данилевского, знавшего Толстого в эти годы, этот портрет его был «очень схожий»67.

На обратной стороне фотографии, висящей в кабинете Толстого, автографы: Островского — 27 марта 1856 г., Дружинина — 29 марта, Гончарова и Тургенева — 30 марта68.

Тогда же Егор Петрович Ковалевский снялся один и преподнес Толстому свою фотографическую карточку с надписью: «Другу графу Л. Н. Толстому 8 марта 1856 г. Петербург»69.

VII

Новый рассказ, начатый Толстым в январе 1856 г. в Москве и оконченный в феврале в Петербурге, носил название «Метель».

26

Окончание рассказа отмечено Толстым в дневнике 12 февраля; авторская дата — 11 февраля.

Рассказ был задуман Толстым еще 24 января 1854 г., когда, уезжая с Кавказа, он всю ночь блуждал в метель близ станции Белогородцевской. Теперь, когда это длинное путешествие было уже далеко позади, Толстому приятно было вспомнить сильные ощущения, пережитые им в эту памятную ночь.

Весь рассказ проникнут бодростью, живостью и свежестью чувства молодости. Снежный буран изображен в нем со всеми подробностями так ярко, что читатель сам переживает все то, что переживал застигнутый бураном путник, видит непрерывно падающие густые хлопья снега и «дышащие морозом» лица ямщиков, слышит свист ветра и «заливистый» звон колокольчиков, испытывает ощущение проникающей во все поры зимней стужи. На фоне этого буйства природы изображены фигуры ямщиков, не чувствующих ни малейшего страха перед разбушевавшейся стихией. Подойдя к своей излюбленной теме, Толстой яркими чертами рисует силу, ловкость, находчивость, смелость, бодрость, бесстрашие русского трудового человека. Особенно привлекательной нарисована фигура молодого ямщика Игнашки, в котором все положительные качества выступают особенно ярко. В самую страшную бурю Игнашка, — рассказывает автор, — «запел какую-то песню... так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его».

Рассказ Толстого был прочитан в редакции «Современника» и вызвал общее одобрение. «Окончил «Метель», — записывает Толстой 12 февраля, — ей очень довольны».

25 февраля Толстой прочел вслух свой новый рассказ на званом вечере у князя П. А. Вяземского, где в числе других гостей присутствовали Тургенев и А. В. Никитенко70. По позднейшему воспоминанию Толстого, читая, он очень стеснялся и поэтому прочел свой рассказ плохо. На другой день он со своим приятелем, бароном Ферзеном, был в ресторане Дюссо и там услыхал, как какой-то офицер рассказывал, что накануне он слышал плохое чтение графа Толстого71.

«Метель» появилась в мартовской книжке «Современника» за 1856 г. В объявлении о выходе этого номера журнала, напечатанном в газете «Русский инвалид»72, в перечислении содержания

27

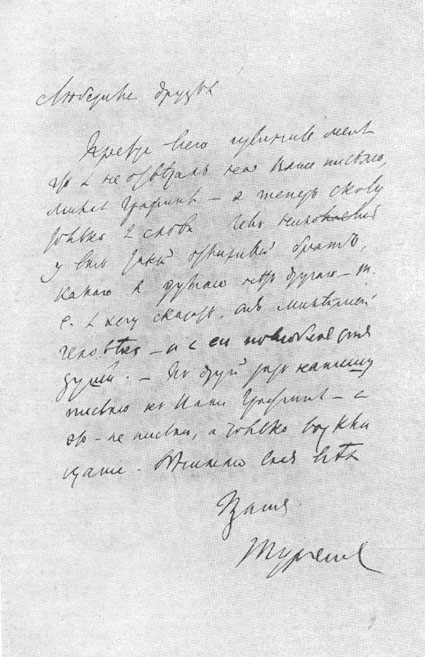

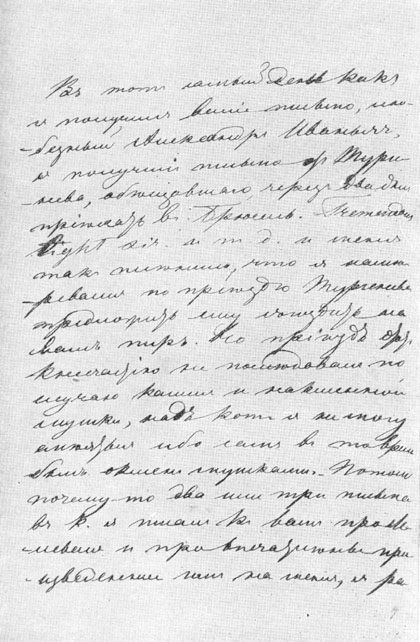

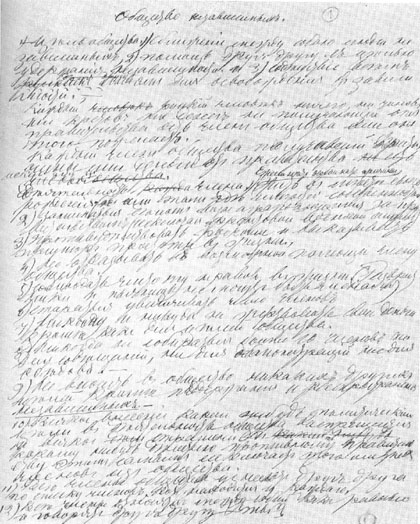

Приписка И. С. Тургенева к письму Л. Н. Толстого,

адресованному М. Н. Толстой 30 ноября 1855 г.

28

книжки после фамилии автора «Метели» вновь было проставлено в скобках: «Л. Н. Т.» Знатоки литературы оценили «Метель» очень высоко. Тургенев в письме к С. Т. Аксакову от 27 февраля называет рассказ Толстого «превосходным»73. В ответ на письмо Тургенева 12 марта 1856 г. С. Т. Аксаков писал: «Скажите пожалуйста графу Толстому, что «Метель» превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно. Хотя я мало с ним знаком, но не боюсь сказать ему голую правду»74.

Герцен, получив сразу несколько номеров русских журналов и прочитав рассказ Толстого, нашел, что рассказ «Метель» — это «чудо»75. Рассказ Толстого, очевидно, живо напомнил Герцену его родину, которую он уже так давно принужден был оставить и по которой так сильно тосковал. В том же 1856 г. в статье «Ответ», напечатанной но второй книге «Полярной Звезды», Герцен высказал свое мнение о «Детстве» Толстого в следующих выражениях: «Из новых произведений меня поразила своей пластической искренностью повесть графа Толстого «Мое детство»76.

Интересен отзыв о «Метели» А. В. Сухово-Кобылина, в то время закончившего свою пьесу «Свадьба Кречинского». 31 марта 1856 г. он писал в своем дневнике: «Получил «Современник». «Метель» Толстого — превосходная вещь. Художественная живость типов. Меня разобрало — пришлось еще пробежать комедию»77.

VIII

«Нахожусь уже недели три в тумане», — записывает Толстой в дневнике 12 марта.

В таком «тумане» находился Толстой вечером 19 марта, когда дело едва не дошло у него до дуэли с одним из сотрудников «Современника» — М. Н. Лонгиновым78. В письме Некрасова

29

к Лонгинову от 20 марта 1856 г.79 сообщаются следующие подробности этого эпизода.

Дело было на квартире у Некрасова. Происходила игра в карты. Некрасову принесли из конторы «Современника» пакет от Лонгинова из Москвы на имя Панаева. Некрасов, который должен был сдавать карты, распечатав пакет, передал письмо Лонгинова Толстому, прося прочесть его вслух. Толстой стал читать; кроме него и Некрасова, присутствовали еще два лица. В письме оказались какие-то оскорбительные для Толстого выражения, которых Некрасов в своем письме к Лонгинову не повторяет. По записи рассказа самого Толстого об этом эпизоде, сделанной П. И. Бирюковым80, Лонгинов намекал на какие-то личные счеты с Толстым, называл его в своем письме дрянью. По записи П. А. Сергеенко, также слышавшего об этом факте от самого Толстого, Лонгинов в своем письме спрашивал Некрасова, правда ли, что Толстой человек «с дрянной душонкой», то есть не разделяет некоторых либеральных воззрений81. Прочитав письмо Лонгинова, Толстой сложил его, возвратил Некрасову и, не говоря ни слова, вышел. Придя к себе, он тотчас же написал Лонгинову резкое письмо с вызовом на дуэль, о чем на другой день поставил в известность Некрасова. Некрасов письмом известил Лонгинова о случившемся, а Толстому сказал, что если он хочет драться с Лонгиновым, то прежде должен драться с ним, с Некрасовым, так как он считает себя виновником всего происшедшего, неосторожно давши Толстому письмо, адресованное другому лицу.

Лонгинов на вызов Толстого не ответил, а Толстой был так потрясен всей этой историей, что у него даже явилась мысль, как записал он в дневнике 21 марта, совершенно порвать с Петербургом и с литературными кругами, уехать к себе в деревню, «поскорей жениться и не писать более под своим именем». Решение не писать больше под своим именем исчезло, как только затихла история с Лонгиновым; но желание получить отпуск и уехать в деревню осталось и еще больше усилилось с наступлением весны.

В апреле Толстой подает прошение об отпуске на 11 месяцев — на три месяца в деревню и на восемь месяцев за границу для лечения.

30

IX

Еще находясь у умирающего брата в Орле, Толстой, как тогда же записал он в дневнике, задумал какую-то драму. Не исключена возможность, что прототипом одного из действующих лиц задуманной драмы должен был быть его несчастный брат.

19 февраля Толстой записывает четыре занимавшие его в то время замысла. Он решает писать прежде всего «Епишку» или «Беглеца». Здесь мы находим первое упоминание о замысле художественного произведения, героем которого должен быть старый казак дядя Епишка, причем замысел этот не сливается с замыслом начатой кавказской повести «Беглец». Во вторую очередь Толстой предполагает писать — теперь уже не драму, а комедию, в третью — продолжать «Юность».

Под 12 марта в дневнике Толстого записано: «План комедии томит меня». Никаких пояснений о том, в чем состоял этот план, в дневнике не сделано.

12 марта Толстой отмечает в дневнике и свой новый замысел — повесть «Отец и сын».

16 марта Толстой пишет тетушке Ергольской (перевод с французского): «Я стараюсь бывать в свете как можно меньше и работать как можно больше», прибавляя затем по-русски: «И охоты и мыслей много, да не знаю, что выйдет».

14 апреля новая повесть была закончена, а 19-го окончательно отделана для печати. По совету Некрасова повести дано было название «Два гусара».

Как и рассказ «Метель», повесть «Два гусара» в основном построена автором на личных воспоминаниях. Главный герой повести — гусар граф Турбин-отец, в котором явственно проступают черты Федора Ивановича Толстого Американца. Главная отличительная черта графа Турбина — не знающее никаких границ удальство, часто переходящее в буйство. Как рассказывает автор, все те, кому приходилось видеть Турбина в первый раз, сейчас же располагались в его пользу «его прекрасной и открытой наружностью». Чувствуется, что и сам автор любуется своим героем, несмотря на оговорку о том, что герой его был одержим «буйными, страстными и, говоря правду, развратными наклонностями прошлого века».

Второй главный персонаж повести — русская деревенская барышня Лиза, «деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина». Сам мечтавший в то время о женской любви и страдавший от ее отсутствия, Толстой с большой любовью рисует этот женский портрет, впервые на пятом году его литературной деятельности появившийся в его творчестве (если не считать идеальный образ maman в «Детстве»). У Лизы «блестящие глазки, привыкшие улыбаться и

31

радоваться жизнью», «звучный голосок», «румяные щечки». Выражение ее лица «так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста». У Лизы «неиспорченное умом доброе, прямое сердце». Этими словами автор противопоставляет Лизу, с одной стороны, «либеральным философам женщинам» (вроде Антонины Блудовой), которых он встречал в Петербурге, а с другой стороны, быть может, себе самому, так как в записи дневника от 21 марта (в то самое время, когда писалась повесть) Толстой упрекает себя в том, что он иногда «позволял уму становиться на место чувства и то, что совесть называла дурным, гибким умом переводить на то, что совесть называла хорошим».

Около этих двух персонажей группируются остальные действующие лица повести.

Как контраст с Турбиным-отцом, дается образ его сына, в котором нет и тени того удальства и того широкого размаха, какими отличался его отец. Рядом со своим отцом Турбин-сын представляется фигурой мелкой и ничтожной; очевидно, такое впечатление от этого образа входило в намерение автора.

К числу второстепенных лиц повести относится также предмет внезапного увлечения Турбина-отца — хорошенькая вдовушка Анна Федоровна, для характеристики которой автор находит следующее поэтическое сравнение: «Глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле». Брат Анны Федоровны, называющий себя кавалеристом, но в действительности никогда им не бывший, изображается автором с нескрываемой иронией. По отношению к нему Толстой пользуется приемом, примененным им в Севастопольских рассказах: поправлять своих героев, когда они говорят неправду.

В повести дан еще целый ряд других второстепенных лиц: юный, неопытный в жизни робкий корнет Ильин, помещик шулер Лухнов, другой корнет Полозов, благородный юноша, возмущающийся наглым поведением молодого Турбина по отношению к Лизе, и представлена типичная картина дворянских выборов в дореформенной России, заканчивающихся диким кутежом. Разгулявшееся «благородное дворянство» изображено здесь в очень непривлекательном свете.

Мыслей, высказываемых прямо от лица автора, в повести немного. Толстой пользуется случаем описания летней ночи для того, чтобы повторить свою излюбленную идею об умиротворяющем воздействии природы на человека. Как и в других произведениях этого периода («Юность», «Семейное счастье»),

32

Толстой с особенной силой говорит о благотворном действии на душу человека именно ночной природы. «Ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви». О Лизе, сидящей ночью у открытого в сад окна, сказано, что «вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой». Даже пустой и ничтожный граф Турбин-сын чувствует на себе это благотворное действие тихой лунной летней ночи.

Из художественных приемов, применяемых Толстым в «Двух гусарах», важно отметить тонкое использование приема внутреннего монолога при описании душевного состояния уланского корнета Ильина после крупного карточного проигрыша82. Бессвязные, перескакивающие с предмета на предмет размышления находящегося в состоянии безвыходного отчаяния корнета Ильина предваряют подобные же, но проникнутые гораздо более глубоким отчаянием размышления Анны Карениной перед ее самоубийством. (У Ильина позднее также рождается мысль о самоубийстве.)

Новая повесть Толстого 13 апреля была прочитана автором Тургеневу, который «хлопал себя по ляжке и говорил, что прелестно»83. Некрасову также очень понравилась новая повесть Толстого. 17 апреля он писал В. П. Боткину: «Толстой написал превосходную повесть «Два гусара», она уже у меня и будет в 5 № «Современника». Милый Толстой! Как журналист, я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится»84. Боткин также находил, что повесть Толстого — «прелесть»85.

Чернышевский в своей статье 1856 года отметил, что в повести «Два гусара» Толстой «сделал шаг вперед», и высоко оценил ту часть повести, в которой изображена «чудная фигура девушки, сидящей у окна ночью», томящейся «предчувствием любви»86.

Одновременно с работой над новой повестью Толстой предпринимает отдельное издание своих военных рассказов, куда вошли «Набег», «Рубка леса» и три Севастопольских рассказа. Он пишет новое окончание «Севастополя в августе», дающее гораздо более сильную и яркую картину оставления русскими

33

войсками Севастополя и настроения русских войск после сдачи города.

К весне 1856 г. относится возникновение придуманного «предприимчивым и энергичным» Некрасовым проекта исключительного сотрудничества некоторых писателей в «Современнике». Уже 14 февраля Дружинин записывает в своем дневнике, что, после обеда у Некрасова в честь приехавшего из Москвы Островского, Толстой и Григорович сообщили ему о проекте соглашения группы писателей, и их в том числе, с редакцией «Современника» о том, что с будущего года они все свои новые произведения будут печатать исключительно в «Современнике».

Вскоре (не позднее апреля) Григорович, Островский, Толстой и Тургенев заключили с редакцией «Современника» «обязательное соглашение» относительно того, что впредь они будут все свои новые произведения печатать исключительно в «Современнике». Редакция «Современника», со своей стороны, обязывалась выплачивать этим авторам не только гонорар, но и известный процент с чистой прибыли от издания журнала. Соглашение было заключено сроком на четыре года87.

X

Имея еще некоторое отношение к военной службе, Толстой продолжает размышлять о предметах, с нею связанных.

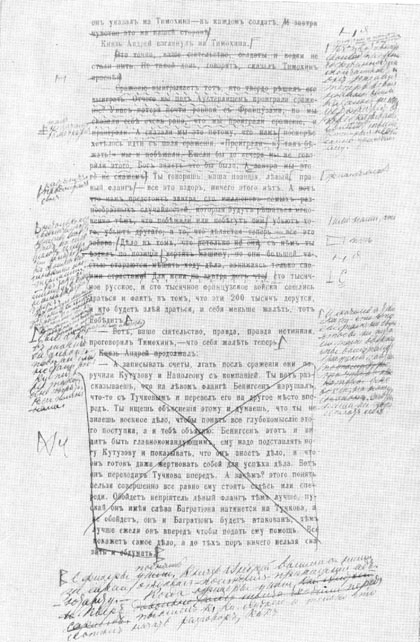

19 апреля он записывает в дневнике, что «привел в порядок бумаги» и хочет приняться «за серьезную работу «о военных наказаниях». В архиве Толстого сохранились три черновых наброска статьи о военно-уголовных наказаниях88. Возможно, что первые два из этих набросков были написаны еще в Севастополе, и внешним поводом к тому, чтобы вновь взяться за работу о русском военно-уголовном законодательстве, послужило то, что, просматривая свои начатые работы, Толстой нашел среди них и эти два наброска. Первый набросок имеет зачеркнутое заглавие — «Из записок артиллерийского офицера».

Толстой начинает свою статью с общего теоретического введения о различии «военного общества» от «гражданского общества». По мнению Толстого, цели и задачи «военного общества» совершенно противоположны целям и задачам «гражданского общества». Целью «гражданского общества» является «осуществление идеалов вечной правды, добра и общего счастья», в то время как «военное общество есть одно из орудий, которым осуществляется современная правда». Военное общество,

34

говорит Толстой, ненормально: то, что считается преступлением в гражданском обществе, не считается преступлением в военном, и наоборот. По мнению Толстого, целью законов гражданских является справедливость, в то время как «цель военного общества — сила».

После такого вступления Толстой переходит к основному предмету своей статьи — рассмотрению русского военно-уголовного законодательства. Высказав свое убеждение о том, что «военные дела решаются не огнем и мечом, а духом», Толстой останавливается на различных видах наказаний, применявшихся в то время в русской армии. Кратко коснувшись существовавшего в то время варварского истязания солдат, часто оканчивавшегося смертью, — прогнания сквозь строй, Толстой отмечает всеобщее развращающее действие этого наказания, при котором «палачи — все», и его нецелесообразность, так как при применении этого наказания «ужас только в зрителях», и с возмущением задает вопрос: «Кто решил, что мало простой смерти?» Так же кратко касается Толстой и применявшегося в то время в армии наказания розгами. Толстой и этот вид наказания, налагавшегося по произволу ближайших начальников, считает не достигающим цели, не приводящим к исправлению наказуемого и не оказывающим устрашающего действия. На этом первый набросок заканчивается.

Второй набросок представляет незаконченную вторую редакцию первого. Новым здесь является оправдание существования «военного общества», «несмотря на несправедливость его». Оправдание это Толстой видит в том, что «ни одно общество не осуществляет вполне и прямо общих целей вечной справедливости, а путем современной несправедливости все идут к общей и вечной правде».

По неопределенности и неясности этой формулировки видно, что вопрос был неясен для самого автора. Несомненно, что Толстой и в то время не всякую войну считал ведущей «к общей и вечной правде».

Третий набросок представляет собою план широко задуманной работы по данному вопросу. В нем Толстой ставил своей задачей подробно рассмотреть русское военно-уголовное законодательство по сравнению с законодательствами западноевропейских государств. План проникнут таким же отрицательным отношением к русскому военно-уголовному законодательству того времени, как и два первых наброска. Толстой отмечает, что дух русского военно-уголовного законодательства — это признание солдат людьми, стоящими «на низшей ступени»; что употребляемые в войсках наказания не приводят к повышению дисциплины, а являются «средством к угнетению». Он разделяет применяемые в войсках наказания на «необходимые» и «случайные»,

35

не указывая, однако, в чем состоит различие тех и других. Что касается той формы наказаний, какую Толстой называет «наказаниями случайными», то он отмечает их «бесчеловечность, непонятность, недостижение цели, несправедливость, вредное влияние на наказуемых и наказывающих», ведущее к упадку духа. Подтверждением каждого из этих положений должны были служить «факты, случаи, лица, характеры».

Возможно, что план этот был написан вскоре после записи 19 апреля о намерении взяться за «серьезную работу» о военно-уголовном законодательстве, но новые петербургские впечатления уже заслонили в сознании Толстого впечатления его недавней военной жизни. Дальше составления плана работа по критике русского военно-уголовного законодательства не пошла, но как этот план, так и два предыдущие наброска, с полной очевидностью показывают совершенно отрицательное отношение Толстого к системе русского дореформенного военно-уголовного законодательства.

XI

«Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России»89.

По окончании Крымской войны царское правительство начинает понимать необходимость отмены крепостного права.

19 февраля 1855 года, при вступлении на престол Александра II, министром внутренних дел С. С. Ланским был разослан предводителям дворянства циркуляр, в котором было сказано, что новый царь «повелел» министерству «ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству». Этими словами крепостное право признавалось незыблемым установлением, и отнималась всякая надежда на его уничтожение. Но уже в манифесте 19 марта 1856 года по поводу заключения Парижского мира появились неясные, но что-то обещавшие слова: «Каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных».

Через несколько дней после издания этого манифеста Александр II, будучи в Москве, обратился к предводителям дворянства с речью, в которой заявил: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам? Это несправедливо, и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастию, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения к помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому притти.

36

Я думаю, что и вы одного мнения со мною; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу»90.

Эта речь царя не была опубликована, но слух о ней быстро распространился по всей стране91. Вопрос об освобождении крестьян, о котором раньше думали только передовые умы, теперь становится предметом широкого обсуждения. Вот что 17 марта 1856 г. писал К. Д. Кавелин М. П. Погодину о настроении либерального Петербурга: «Здесь, в Петербурге, общественное мнение расправляет все более и более крылья. Нельзя и узнать больше этого караван-сарая солдатизма, палок и невежества. Все говорит, все толкует вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкует и через это, разумеется, учится... Царь поднял сам вопрос об освобождении крепостных в разговоре с двумя предводителями — воронежским и рязанским. С его легкой руки и пошли толковать, и теперь толкуют открыто, гласно, везде, всюду, совещаются, идет обмен мыслей и статей, и проектов множество или уже написано или пишутся, и мысль созревает... Помещики самые дикие осуждены на молчание; масса даже степных бар, приезжающих сюда, согласна, что положение невыносимо»92.

Для Толстого, который еще в Севастополе сделался решительным противником крепостного права, вопрос отмены крепостного права был, прежде всего, вопросом нравственного порядка. «Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас всех, хороших людей», — говорил впоследствии Толстой устами Левина о своем отношении к крепостному праву93.

Впервые вопрос о крепостном праве с личной точки зрения поставлен Толстым в записи дневника от 22 апреля 1856 года: «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня», — записано у Толстого в этот день. Нет сомнения, что внимание Толстого к разрешению вопроса о владении крепостными усилилось под воздействием бесед с членами редакции «Современника».

37

Признав несправедливость крепостного права, Толстой сейчас же ставит перед собой задачу прежде всего освободить своих собственных крестьян. Но ему было совершенно неясно, в каких формах может быть осуществлено это освобождение. Повидимому, первоначально Толстой представлял себе освобождение путем наделения крестьян определенными участками земли, переходящими в их полную собственность. В архиве Толстого сохранилась небольшая заметка о фермерстве, как форме освобождения крестьян94.

Кто-то из редакции «Современника» познакомил Толстого с одним из сотрудников этого журнала К. Д. Кавелиным95, который еще в марте 1855 года написал записку об освобождении крестьян. Вечером 23 апреля Толстой побывал у Кавелина, в котором усмотрел «прелестный ум и натуру», и уехал от него «веселый, надежный, счастливый», так как вопрос о формах освобождения крестьян для него уяснился, и у него явилась надежда приехать к себе в деревню «с готовым писаным проектом».

Записка Кавелина о необходимости отмены крепостного права, с которой он, очевидно, вкратце познакомил Толстого, в то время еще не была напечатана. Извлечения из записки Кавелина были напечатаны в 1858 году Чернышевским в его статье «О новых условиях сельского быта»96. Объясняя появление на страницах «Современника» извлечений из записки Кавелина, Чернышевский писал: «Из многочисленных записок, составлявшихся по вопросу о прекращении крепостного права учеными исследователями нашего быта и сельскими хозяевами, мы избираем одну, которая составлена с наибольшею верностью принципам, вполне разделяемым нами, с наиболее точным применением этих начал ко всем подробностям великого дела, и принимаем эту записку, как выражение наших собственных мнений и желаний»97.

Содержание записки Кавелина в основном сводится к следующему.

В первой части записки автор указывает на те причины, по которым крепостное право должно быть уничтожено. Он разделяет эти причины на три категории: экономические, нравственные

38

и политические. В отношении экономическом крепостное право «приводит все государство в ненормальное состояние и рождает искусственные явления в народном хозяйстве, болезненно отзывающиеся в целом государственном организме». Пагубным последствием «несвободной и даровой работы» является то, что при такой работе, «исполняемой лениво и неохотно, по крайней мере вдвое хуже вольной», значительная часть рабочего времени растрачивается «без всякой пользы как для помещиков, так и для крепостных, а следовательно, и вообще для государства». Кроме того, так как помещики имеют право прикреплять крепостных к той или другой местности случайно, то огромная масса сельского народонаселения лишена возможности «расселиться правильным образом». Наконец, «владельцы при направлении промышленной деятельности своих крепостных не всегда сообразуются с местными условиями края, а весьма часто только с собственными, нередко невежественными, случайными и для них самих убыточными понятиями о вещах».

В нравственном отношении вред крепостного права состоит в том, что оно является источником «необузданного произвола и притеснений, с одной стороны, и раболепства, лжи и обмана — с другой». Вследствие существования крепостного права владелец «с детства приобретает привычку предаваться праздности и тунеядству». «Крепостное право есть неиссякаемый источник насилий, безнравственности, невежества, праздности, тунеядства и всех проистекающих отсюда пороков и даже преступлений».

Наконец, третьей причиной, заставляющей желать скорейшей отмены крепостного права, является причина политическая. Крепостное право было одной из главных причин «наших несчастий в начале XVII века; бунты Стеньки Разина, Пугачева и других менее известных героев и атаманов буйной вольницы... восставали и поднимались из мутных источников крепостного права». «Огромные толпы, чуть не полчища разбойников, опустошавшие Россию в XVII—XVIII и даже в начале XIX века, вербовали своих сподвижников преимущественно из крепостных». И теперь, — говорит автор, — «полумирные восстания крепостных постепенно принимают все более и более обширные размеры». «При неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться пожар, которого последствия трудно предвидеть». «Искусственное и напряженное состояние государства... может привести, наконец, к внезапному перевороту, который вовлечет в общую погибель и слабые зачатки гражданственности и просвещения, ... и дворянство, и власть, и самую политическую независимость России».

После такого общего введения Кавелин переходит к изложению

39

тех принципов, на основании которых, по его мнению, должно быть произведено освобождение крестьян. Он формулирует эти принципы в следующих трех пунктах:

1) крепостных следует освободить вполне, совершенно из-под зависимости от их господ;

2) их надлежит освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею;

3) освобождение может совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев.

Уже на другой день после свидания с Кавелиным, 24 апреля, Толстой набрасывает конспекты проекта освобождения своих крепостных. Эти набросанные Толстым конспекты сохранились в его архиве в двух редакциях98. На проекте, составленном Толстым, заметно влияние проекта Кавелина. Однако Толстой в своем проекте идет дальше Кавелина, предполагая дать крестьянам в собственность бесплатно по полдесятины земли.

Вечером того же дня Толстой слушает полностью (не сказано, у кого) чтение всего «прелестного», как он называет его в дневнике, проекта Кавелина.

Всецело увлеченный своим начинанием, Толстой на следующий день 25 апреля едет к будущему видному деятелю крестьянской реформы Николаю Александровичу Милютину, родному брату товарища детских игр братьев Толстых Володеньки Милютина. От Н. А. Милютина Толстой узнает многое по занимающему его вопросу и получает какой-то другой проект освобождения крестьян. В тот же день Толстой пишет докладную записку товарищу министра внутренних дел А. И. Левшину по некоторым частным вопросам освобождения крепостных. 6 мая Толстой опять видится с Милютиным99, который обещает устроить ему прием у Левшина.

10 мая Толстой написал докладную записку Левшину, где изложил основные пункты проекта освобождения яснополянских крестьян от крепостной зависимости, которые он хотел предложить им. Эти пункты сводились к следующему. Крестьяне уже теперь освобождаются от всяких повинностей в пользу помещика: барщины, столовых сборов, дворовой службы, оброков. Взамен этого крестьяне будут платить помещику в течение 30 лет по пяти рублей серебром в год за каждую десятину земли, которой они пользуются. Каждое тягло (тяглом при крепостном праве называлась рабочая крестьянская семья) получает по четыре с половиной десятины земли. При этом помещик имеет дело не

40

с отдельными крестьянами, но со всей крестьянской общиной. Община распределяет по дворам всю переходящую к крестьянам землю, получает деньги с каждого двора и передает их помещику. По истечении 30 лет земля переходит в полную собственность крестьянской общины.

Таким образом, Толстой имел в виду теперь же предоставить всем своим крепостным полную личную свободу и отдать им землю по 150 рублей за десятину с рассрочкой на 30 лет.

В тот же день 10 мая Толстой был у Левшина, который принял его сухо, что вызвало в дневнике Толстого следующую запись: «За что ни возьмешься теперь в России, всё переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные».

Вечером того же дня на квартире у Некрасова Толстой написал проект условий освобождения своих крепостных и отправил его Левшину. Текст проекта неизвестен. Черновая редакция его начиналась словами:

«Помещик и крестьяне освобождаются от взаимных друг к другу обязанностей, как-то: со стороны крестьян — барщины, оброка, сборов и т. п., и со стороны помещика — прокормления, постройки изб, суда и т. п.»

Далее сказано, что помещик передает крестьянам по полдесятине на душу «в полную и безусловную собственность» и что вся пахотная земля, которой теперь пользуются крестьяне (не менее полутора десятин на тягло), передается во владение крестьянской общины. При этом крестьяне обязуются платить помещику в продолжение известного числа лет сумму в размере 101/2 процентов с ценности десятины. Из этой суммы полпроцента пойдет на выкуп земли, так что «по истечении известного срока земля становится безусловной собственностью общины». По желанию общины выкупной процент может быть увеличен; в таком случае земля перейдет в собственность общины в более короткий срок. Так, если размер выкупной суммы повысится до 13 процентов, то земля может быть выкуплена в течение 17 лет.

«Дворовые присоединяются к общине и платят государственные повинности и выкуп за землю по мирскому приговору общины».

12 мая Толстой вновь побывал у Левшина. Левшин сказал ему, что докладывал о его проекте министру и что министр одобрил его план и постарается утвердить подробный проект, если Толстой его доставит. Ответ министра представился Толстому «уклончивым», но это его не обескуражило, и он решает «несмотря на то» продолжать работать над своим проектом100.

41

XII

Отношения Толстого с Тургеневым в последние месяцы его пребывания в Петербурге весною 1856 года были очень неровные.

«С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся», — записывает Толстой 12 марта. Но уже 14 апреля Толстой читал Тургеневу своих «Двух гусаров», а 20 апреля «очень весело болтал» с ним. 25 апреля Толстой был у Тургенева и провел у него время «с удовольствием». После отъезда Тургенева из Петербурга в свое Спасское 10 мая Толстой пишет тетушке Т. А. Ергольской, что ему очень хочется поскорей уехать из Петербурга. «Тургенев уехал, которого я чувствую теперь, что очень полюбил, несмотря на то, что мы всё ссорились. Так что мне бывает ужасно скучно», — писал Толстой.

Сам Толстой никогда не писал и не рассказывал о своих столкновениях с Тургеневым, за исключением ссоры у Фета в 1861 году; но рассказы об этих столкновениях находим в нескольких мемуарах писателей, хорошо знавших и Толстого и Тургенева, а также в письме Некрасова к Толстому от 31 марта (12 апреля) 1857 года. Письмо Некрасова вместе с тем вскрывает и причины столкновений Толстого с писателями из круга «Современника», в особенности с Тургеневым. Вспоминая свои и Тургенева отношения с Толстым в первые месяцы минувшего года (он не виделся с Толстым с мая 1856 года), Некрасов писал:

«Мне кажется, не дикие и упорные до невозможной в Вас ограниченности понятия, которые Вы обнаружили (и от которых вскоре отступились) восстановили меня и некоторых других против вас, а следующее: мы раскрылись Вам со всем добродушием, составляющим, может быть, лучшую (как несколько детскую) сторону нашего кружка, а Вы заподозрили нас в неискренности, прямее сказать — в [не]честности. Фраза могла и, верно, присутствовала в нас безотчетно, а Вы поняли ее как основание, как главное в нас. С этой минуты уже нам не могло быть ловко, — свобода исчезла, — безотчетная или сознательная оглядка сделалась неизбежна. Большая часть поводов к разногласию давно исчезла: от многого Вы отказались, еще большее поняли, остальное само собой уничтожилось, будучи только минутным следствием застигнутого врасплох самолюбия, — а легче не стало. Отношения не могли стать на ту степень простоты, с какой начались, а следовательно, не могли двигаться вперед по пути сближения. На этом мы и стоим. Это мне кажется верным не только за себя, но еще более за Тургенева. Эта душа, вся раскрывающаяся, — при Вас сжалась, и как-то упорно не размыкается.

42

Грустно вас видеть вместе. Вы должны бы быть друзьями, а вы что?»101.

Наблюдения Некрасова вполне подтверждаются рассказами современников о столкновениях Толстого с Тургеневым. Так, Фет рассказывает об одном резком разговоре Толстого с Тургеневым, которого он был свидетелем. По воспоминаниям Фета, Толстой говорил Тургеневу:

«— Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б[елосельской]-Б[елозерской]!

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить? И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения».

Предмет спора Толстого с Тургеневым для Фета остался неясен. «Хотя я понимал, — пишет он далее, — что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему слышанному мною в нашем кружке полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания»102.

Хотя Фет совершенно прав в своем утверждении, что общественно-политические воззрения Тургенева не отличались большой определенностью103, он, очевидно, не улавливает основной причины, вызывавшей столкновения Толстого с Тургеневым.

43

Основная причина столкновения лежала не только в разногласиях по политическим вопросам, но также и в том, что Толстой не верил в искренность и глубину либеральных воззрений Тургенева. По мнению Толстого, суждения, которые высказывал Тургенев, не были тем кровным убеждением, которое человек готов отстаивать ценою своей жизни, а были лишь «праздными разговорами», «фразой» (Толстой в то время любил употреблять это слово).

Так и понимал причину столкновений Толстого с Тургеневым хорошо знавший их обоих и считавшийся другом Тургенева П. В. Анненков. «В Тургеневе, — писал Анненков, — он [Толстой] распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту — последнее особенно раздражало его, так как искание жизненной правды и простоты и здравомысленности существования составляло и тогда идеал в его мыслях»104. Так же понимал причину столкновений Толстого с Тургеневым и писатель Евгений Гаршин, слышавший о них от самого Тургенева. Толстой, — говорил Гаршину Тургенев, — «никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит». «Иван Сергеевич говорил мне, — рассказывает Гаршин, — что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой». Толстому «казалось, что люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или стараются проявлять в себе такое качество, что они напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач»105.

Следует сказать, что присутствие «фразы» в речах Тургенева признавал не только Толстой, но и его брат Николай Николаевич, которого так любил и ценил Тургенев. 19 июля 1860 года он писал Фету, что любит его за то, что в нем «нет фразы, как например, в милейшем и пр. Иване Сергеевиче»106.

О причинах горячих споров Толстого с Тургеневым Фет писал 20 июня 1876 года107: «Я помню невообразимое негодование былого тургеневского кружка, когда вы напрямик им сказали, что их убежденье только фразы, а что убежденье правоты пошло бы сейчас в Зимний дворец с своей проповедью,

44

как сделал Лютер: Ich kann nicht anders, Gott hilf mir». [Я не могу иначе, да поможет мне бог].

Тургенев очень скоро подметил эту способность Толстого отыскивать «фразу» в речах своих собеседников. В своих воспоминаниях о Станкевиче, написанных в том же 1856 году, Тургенев писал: «Фразы в нем следа не было — даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем»108.

Толстой сам знал в себе эту склонность усиленно отыскивать «фразу» у своих собеседников. В его записной книжке под 14 июля 1856 года записано следующее самонаблюдение: «Приятно в постороннем кружке, который показывает вам одну ложную лицевую сторону жизни, поднять такой вопрос, который задевает всех членов кружка за живое. Как скоро соскакивает тогда эта ложная обстановка, и вы видите все настоящие отношения»109.

А. Я. Панаева в своих воспоминаниях воспроизводит те горячие споры, которые происходили из-за Толстого в редакции «Современника» и первые месяцы после его приезда в Петербург. Главным зачинщиком этих споров был Тургенев. Однажды Тургенев сказал, что у Толстого заметна «кичливость своим захудалым графством», на что присутствовавший тут же Панаев возразил, что он «не заметил этого в Толстом».

В другой раз, после рассказов Толстого о некоторых эпизодах из своей военной жизни, Тургенев по его уходе воскликнул: «Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство».

«И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица». Поклонник таланта Толстого, Панаев не выдержал и заметил Тургеневу: «Знаешь ли, Тургенев, если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему».

Это замечание вызвало со стороны Тургенева колкости по адресу Панаева.

Некрасов из-за болезни горла не принимал участия в разговоре, и только после того, как оскорбленный Панаев вышел из комнаты, он, обращаясь к Тургеневу, произнес: «Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости!»110.

45