- 305 -

ПИСЬМА В. Д. ОЛСУФЬЕВА В. А. ЖУКОВСКОМУ

Настоящая публикация содержит 25 частных и официальных писем Василия Дмитриевича Олсуфьева своему другу известному русскому поэту Василию Андреевичу Жуковскому. Два первых письма относятся к началу 1820-х гг., а остальные охватывают период с 1842 по 1852 гг., т. е. время, когда Жуковский постоянно проживал с семьей в Германии, и связь с родиной поддерживалась им в значительной степени благодаря переписке.

Автор писем, В. Д. Олсуфьев, принадлежал к старинному дворянскому роду, упоминаемому еще в XVI в. и выдвинувшемуся в первые ряды знати в эпоху Петра I. Его прадед и полный тезка Василий Дмитриевич Олсуфьев (?—1723) с 1708 г. управлял дворовыми делами царя-реформатора, а в 1723 г. он и его старший брат Матвей первые при русском дворе получили звание обер-гофмейстера. Один из сыновей Василия Дмитриевича — Адам Васильевич (1721—1784), способный дипломат, член Коллегии Иностранных дел, в 1758 г. был назначен Елизаветой Петровной управлять Кабинетом Ее Величества, а при Екатерине II стал так же статс-секретарем императрицы и сенатором. Его сын, Дмитрий Адамович (1759—1808), во 2-й пол. 1770-х — 1-й пол. 1780-х гг. состоял флигель-адъютантом при светлейшем князе Г. А. Потемкине, в 1790-е гг. служил советником Московской палаты уголовного суда, затем в 1800 и 1803 гг. избирался Звенигородским уездным предводителем дворянства, в 1806 г. — пожалован в действительные статские советники, в 1807—1808 гг. был Московским губернским предводителем дворянства.

Василий Дмитриевич, второй сын Д. А. Олсуфьева (1796—1858), окончив Пажеский корпус, был произведен в апреле 1813 г. в корнеты Ахтырского гусарского полка. В его составе под командой прославленного Д. В. Давыдова зимой и весной 1814 г. Василий Олсуфьев принял участие в военных действиях на территории Франции — в сражениях под Пане, Сезаном, Монмиралем, Ножаном, Реймсом, Соммпюи, находился среди войск, вступивших в Париж. За отличия в этих сражениях 18 апреля он был награжден орденом св. Анны 4-й степени. Вскоре, в мае 1814 г., состоялся его перевод в лейб-гвардии Гусарский полк, с которым он в 1815 г. вернулся в Россию на квартиры в Царском Селе. В это время он состоял адъютантом при полковом командире генерал-майоре В. В. Левашове и, в частности, находился при нем в Аахене летом и осенью 1818 г. и принимал участие в подготовке и мероприятиях конгресса Священного союзаI.

7 января 1820 г. Василий Дмитриевич был вынужден выйти в отставку в чине ротмистра из-за нездоровья своей матери Дарьи Александровны. 8 мая этого года вместе с нею Олсуфьев выехал на воды в Карлсбад и Теплиц. Вернувшись в Москву 25 сентября

- 306 -

в 1821 г., он поселился в своем родовом имении Ершово, расположенном в живописной местности недалеко от Звенигорода. Здесь его заботами и иждивением был создан замечательный по архитектуре усадебный комплекс, выстроена Троицкая церковь (освящена 15 сентября 1829 г., архитектор А. Г. Григорьев). Открывшаяся после возвращения на родину трудноизлечимая болезнь аллергической природы не позволила Василию Дмитриевичу вновь поступить на военную службу и воспользоваться приглашением вел. кн. Николая Павловича стать его адъютантом. Во 2-й пол. 1820-х гг. он женился на Марии Алексеевне, урожд. Спиридовой, внучке адмирала Г. А. Спиридова, героя Чесменского сраженияII. Многие годы Василий Дмитриевич посвятил службе на общественных и выборных должностях в Московской губернии. В 1828—1836 гг. он служил уездным предводителем дворянства Звенигородского уезда. В сентябре 1830 г. был пожалован придворным званием камергера, а в ноябре 1836 г. — церемониймейстера. С мая 1835 г. он стал советником Московской дворцовой конторы. П. Д. Киселев прочил его в управляющие Московской палатой государственных имуществ, но Василий Дмитриевич уклонился от этого предложения. 13 февраля 1838 г. последовало его назначение на должность Московского гражданского губернатора с пожалованием в чин действительного статского советника. Находясь на этом посту он, в частности, принимал участие в подготовке и проведении торжеств на Бородинском поле при открытии там памятника (26 августа 1839 г.) и церемонии повторной закладки храма Христа Спасителя (10 сентября 1839 г.)III.

Вся предыдущая служба составила Василию Дмитриевичу безукоризненную репутацию. Осенью 1840 г., когда наследнику цесаревичу Александру Николаевичу пришла пора жениться и обзаводиться отдельным двором, то по желанию отца, Николая I, исправлять должность гофмаршала при этом дворе было предложено Олсуфьеву. Высокое назначение последовало 12 октября 1840 г., через два дня после приема у императора, на котором тот сказал Василию Дмитриевичу, что некогда желал его взять к себе в адъютанты, но так как это не сбылось, то теперь хочет, чтобы он был при его сынеIV. С этого времени и до конца жизни В. Д. Олсуфьев состоял в придворной службе. В марте 1845 г. он был утвержден в должности гофмаршала, в июле 1850 г. состоялось пожалование его в обер-гофмейстеры Высочайшего двора с оставлением в должности управляющего двором наследника цесаревича. С апреля 1855 г. Василий Дмитриевич был определен состоять при императрице Марии Александровне и заведовать Собственной Ее Императорского Величества конторою. Олсуфьев являлся одним из главных устроителей коронации императора Александра II и всех сопутствующих мероприятий. В самый день коронования, 26 августа 1856 г., он был возведен в графское Российской империи достоинствоV.

Весной 1857 г. расстроенное здоровье вынудило В. Д. Олсуфьева, взяв отпуск, выехать для лечения за границу. Местом его пребывания стал Рим. Скончался Василий Дмитриевич скоропостижно 11 февраля 1858 г. от аневризмы. Тело его было привезено в Россию и погребено в Москве на кладбище Данилова монастыря рядом с могилами предков. В некрологе, опубликованном в «Северной пчеле», отмечалось, что Олсуфьев «... горячо, с увлечением любил Россию, все родное, чисто русское, и любовь эта ярко отражалась на всех поступках его жизни, невольно высказывалась во всех его суждениях, часто имевших вследствие этого какую-то особенную своеобразность, иногда не всеми понятую»VI. Приведем характерные образчики

- 307 -

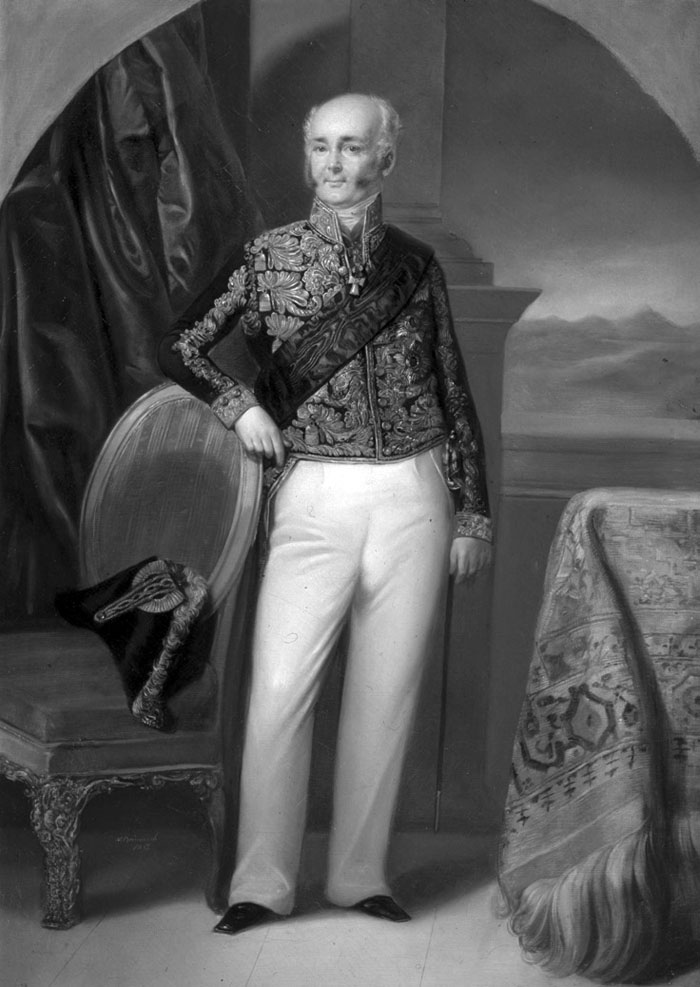

Олсуфьев Василий Дмитриевич.

Портрет работы М. Т. Брюнниха 1851 г. Из собр. ГИМсамобытности суждений В. Д. Олсуфьева из его дневниковых записей: от 25 декабря 1822 г. — «В России меньше чем в какой другой земле можно определительно судить об обычаях. Например, иностранец, который бы ныньче вечером увидел на некоторых московских улицах плошки, мог бы, кажется, заключить, что в Москве в вечер Рождества есть обычай освещать домы? Совсем нет. Обер-полицмейстер рассудил за благо приказать всякому обывателю зажигать плошки у ворот своих. Завтра будет кто-нибудь другой и выдумает что-нибудь иное. У нас все временно, все непостоянно, все властно, вот почему не можем мы сетовать на путешественников, которые, писав об обычаях наших, часто ошибались. Они, может быть, описывали то, чему были очевидцы, но не разведали, обычаем ли что велось или было подновлено. К тому же местные начальства в России всегда являлись непочтительными к древним обычаям и без уважения к народу, которой оные восполнял. Многие единственно по беспрекословному самовластию отменяли, заменяли или уничтожали сие народное достояние, преданиями преданное от дедов внукам. Горе народу, у которого нет собственных обычаев, у него скоро не будет и отечества. Обычаи во многом сильнее законов»; от 20 августа 1844 г. — «...Обедали в Мещовске, ходили смотреть новый собор. Велик не по городу, не по климату и не по числу прихожан. — В России все можно сделать, но трудно уберечь. Со времян Петра I-го все делается на скорую руку, и постройка дешевле починок. Русских приучили делать все как-нибудь от того, что часто заставляли делать ненужное и бесполезное»VII.

- 308 -

С молодых лет Василий Дмитриевич всегда был в центре культурной жизни своего времени. Будучи лейб-гвардии гусарским корнетом, он живо интересовался историей, с интересом читал литературные новинки, любил театр, участвовал в любительских спектаклях. Были у него попытки и самостоятельных литературных опытов, однако неусидчивость автора не позволила ему завершить хотя бы один свой замысел. В дневнике от 21 марта 1822 г. Олсуфьев отмечал: «...Я лишь делаю планы работ, но никогда ничего не исполняю, а часто думаю, что можно бы и написать, сделать очень приятное историческое путешествие в некоторые части России и, проезжая каждое место, вспомнить, что в нем случилось замечательного, сворачивая даже с дороги, чтоб заехать на поля битвы и на какие-нибудь известные урочища. Материялы бы должно было почерпать из Карамзина, Древней Вивлиофики, Географического словаря, Географии Зябловского, Описания монастырей, и из Истории иерархии. Начертя сие пером красноречивым, оно составило бы приятную для чтения книгу, которую от разнообразия предметов м[ожет] б[ыть] читали охотнее полной истории и без скуки познакомились бы с отечественными древностями и местными положениями России. Наша словесность в таком положении, что ничто написанное, как бы оно дурно не было, небесполезно»VIII

Среди друзей-сослуживцев Олсуфьева по полку были П. Я. Чаадаев и П. П. Каверин, через которых он в 1818 г. познакомился с А. С. Пушкиным, принимавшим участие в дружеских гусарских застольях. Во время нередких своих отпусков Василий Олсуфьев общался в родной Москве с П. А. Вяземским, В. Л. Пушкиным и другими литераторами, был участником вечеров, где авторы читали свои произведенияIX. К этому же времени относится и его знакомство с В. А. Жуковским. Первое упоминание о встрече с поэтом можно обнаружить уже в самом раннем из сохранившихся дневников Олсуфьева за 1817 г., причем характер этого упоминания свидетельствует о том, что они виделись не в первый раз. На основании сопоставления взаимодополняющих дневников Олсуфьева и Жуковского можно составить краткую летопись их встреч, конечно неполную, как следствие краткости и отрывочности самих дневников обоих лиц (даты приводятся по старому ст.):

1817 г. Москва: 25 ноября, 13 декабряX.

1818 г. Москва: 6 маяXI.

1820 г. Москва: 26 февраля; Берлин: 12—13, 15, 17—18, 24, 26, 30, 31 декабряXII.

1821 г. Берлин: 1—2, 5 января; Дрезден: 19—26, 28—31 мая, 1 июня; Карлсбад: 12—15, 17—19, 25—26, 28 июняXIII.

1832 г. С.-Петербург: 18 июняXIV.

1837 г. Москва: 30 июляXV.

1839 г. Москва: 9 октябряXVI.

1841 г. С.-Петербург: 11 марта, 23 апреляXVII.

1843 г. Дармштадт: 26—28, 30 ноября, 1, 6, 8—10 декабряXVIII.

1844 г. Дармштадт: 18—19, 21—24, 26 мартаXIX.

В конце 1820 — первой половине 1821 г., в Берлине, Дрездене и Карлсбаде, интенсивность встреч В. Д. Олсуфьева с Жуковским была наибольшей. Среди дружеских застолий и приятных прогулок они вели серьезные разговоры, в том числе о литературе и религии. Надо думать, именно в это время их приятельские отношения переросли в искреннюю дружбу. В июне 1821 г. из Дрездена они предприняли совместные путешествия в Плауен, Трант и по Саксонской ШвейцарииXX.

- 309 -

Взаимную приязнь они сохранили и в последующем, несмотря на то, что встречи были уже не столь часты. Олсуфьев был одним из тех, кто провожал Жуковского (наряду с П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным) при его отъезде в отпуск за границу в июне 1832 г. Василий Андреевич, живя в последний период своей жизни в Германии, неоднократно обращался к своему младшему по возрасту другу с различными просьбами, в основном связанными с устройством его дел в России. Олсуфьев как мог, старался ему помочь. Последние личные встречи между ними состоялись в марте 1844 г., во время пребывания наследника цесаревича Александра Николаевича в гостях у своего тестя — великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига II. Но переписка двух друзей, завязавшаяся в начале 1820-х гг., не прерывалась. В трогательном послании, датированном 31 декабря 1847 г., но отправленном адресату только после кончины автора, поэт просил друга содействовать устройству судьбы своего семейства после его смерти. Стоит отметить, что В. Д. Олсуфьев был участником празднования на квартире у кн. П. А. Вяземского 50-летнего юбилея писательской деятельности В. А. ЖуковскогоXXI.

Среди других представителей литературного и научного мира, с которыми так или иначе был связан Василий Дмитриевич Олсуфьев, наряду с упомянутыми выше, можно назвать В. К. Кюхельбекера, К. Н. Батюшкова, А. С. Хомякова, А. С. Норова, А. Н. Муравьева, М. П. Погодина, С. П. Шевырева. По справедливому замечанию Н. Барсукова, «будучи другом наших писателей и всегда памятуя, что музы благодарны, Олсуфьев служил живым посредником между русскою литературою и престолом. Вот его права на вечную и благодарную память потомства». Стоит отметить, что это значение деятельности Василия Дмитриевича и до настоящего времени выяснено еще не достаточно, и требует своего изученияXXII.

Из переписки В. А. Жуковского и В. Д. Олсуфьева известно в печати очень немного — всего три письма поэта своему корреспонденту было опубликовано в дореволюционных изданиях (Освобождение от крепостной зависимости Василия Кальянова // В. А. Жуковский. Чествование его памяти в С.-Петербурге 29 и 30 января 1883 года / изд. Н. И. Стояновского. С.-Пб., 1883. С. 74—75; Письмо В. А. Жуковского к В. Д. Олсуфьеву // Старина и новизна: Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей русского исторического просвещение в память императора Александра III. Кн. 3. С.-Пб., 1900. С. 14—15; Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1889 год. С.-Пб., 1893. С. 149—151.). Еще три неопубликованных послания хранятся в семейном фонде Олсуфьевых в ОПИ ГИМ (Ф. 164. Ед. хр. 14. Л. 26—31). Подготовка этих писем к печати ведется вед. науч. сотрудником ОПИ канд. ист. наук А. К. Афанасьевым. Оригиналы публикуемых ныне писем Олсуфьева Жуковскому хранятся в семейном фонде Олсуфьевых (№ 1019) Государственного архива Российской Федерации. Вероятно, после смерти поэта его жена по принятому тогда обычаю передала найденные ею в архиве мужа письма их автору.

Текст источника передан по современной орфографии с сохранением, где это представлялось возможным, особенностей авторского правописания. Пропущенные слова и части слов, которые восстановлены по смыслу, а так же раскрытые сокращения помещены в квадратные скобки. Авторские подчеркивания воспроизведены курсивом.

Перевод с французского языка черновика письма В. А. Жуковского выполнен Е. Е. Николаевой и Ф. А. Петровым.

При написании биографической части предисловия предисловия были использованы:

- 310 -

Матерьялы к истории рода Олсуфьевых. Линия Василия Дмитриевича (1796—1858) первого графа Олсуфьева. М. 1911.

Русский биографический словарь. Т.: Обезьянинов—Очкин. С.-Пб. 1905.

Военная энциклопедия. Т. 3, 8. С.-Пб. 1911, 1912.

Цявловский М. А. Из дневника В. Д. Олсуфьева // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 38/39. Л. 1930.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13, 14: Дневники, письма-дневники, записные книжки. 1804—1833, 1834—1847. М. 2004.

Ссылки на архивные материалы и документальные публикации:

I ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 250—343.

II ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 48, 50, 57, 71, 191, 331; Ед. хр. 530. Л. 1; Ед. хр. 554. Л. 48—49.

III ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 57; Ед. хр. 529. Л. 61—62, 76, 90, 164—197, 374, 425; Ед. хр. 530. Л. 73, 94, 100, 116, 121, 122, 124, 125.

IV ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 133—134.

V ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 532. Л. 81.

VI ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 2544. Л. 2; М. С. Граф В. Д. Олсуфьев (некролог) // Северная Пчела. № 57. 13 марта 1858. [Отд. оттиск]. (ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 544. Л. 1—2).

VII ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 529. Л. 301, Ед. хр. 531. Л. 54.

VIII ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 529. Л. 80.

IX ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 12, 16, 26, 28, 30, 44, 46, 120, 122, 124, 149, 162, 196, 335, 351, 356; Ед. хр. 529. Л. 5, 320, 329.

X ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 26, 44.

XI ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 188.

XII ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 44, 45, 49, 56, 58, 62, 63, 120; Жуковский В. А. Дневники. Т. 13. С. 152, 153.

XIII ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 64, 65, 68, 202—209, 211—215, 226—229, 231—233, 239, 240, 242; Жуковский В. А. Дневники. Т. 13. С. 154, 169—181.

XIV Жуковский В. А. Дневники. Т. 13. С. 319.

XV ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 109.

XVI Жуковский В. А. Дневники. Т. 14. С. 188.

XVII Жуковский В. А. Дневники. Т. 14. С. 249, 257.

XVIII ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 24—25; Жуковский В. А. Дневники. Т. 14. С. 276—277.

XIX ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 37—38; Жуковский В. А. Дневники. Т. 14. С. 281.

XX Жуковский В. А. Дневники. Т. 13. С. 152—154, 171—181; ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 545. Л. 1—2.

XXI ОПИ ГИМ. Ф. 164. Ед. хр. 14. Л. 26—31; ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 37—38; Ед. хр. 532. Л. 4; Ед. хр. 545. Л. 1—47; Жуковский В. А. Дневники. Т. 13. С. 319.

XXII ГА РФ. Ф. 1019. Оп. 1. Ед. хр. 528. Л. 365; Ед. хр. 530. Л. 114; Ед. хр. 545. Л. 3—4; Ед. хр. 549. Л. 80; Ед. хр. 608. Л. 4. ОПИ ГИМ. Ф. 164. Ед. хр. 15. Л. 8, 54, Ед. хр. 16. Л. 43; 48 а—48 б, 49—51; Два письма В. Д. Олсуфьева к А. С. Хомякову // Русский архив. 1881. Кн. 2. № 4. С. 42; Письмо В. А. Жуковского к В. Д. Олсуфьеву // Старина и новизна: Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. Кн. 3. С.-Пб., 1900. С. 16.

***