- 33 -

СЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ СЕНАТА ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ,

1743—1744 гг.1 апреля 1753 г. сенаторы подготовили на высочайшее имя доклад, ставший одновременно и большой победой императрицы Елизаветы Петровны, и серьезным ее поражением. Совсем недавно, 29 марта, царица утвердила закон об отмене смертной казни в России в сенатской, не слишком гуманной редакции, и теперь этот акт фактически спас от эшафота группу лиц, осужденных на четвертование и виселицу во многом по августейшей вине. Так уж вышло, что в одном государственном деле пересеклись две старые российские проблемы: произвол крепостничества и суровость судебной системы.

Дочь Петра Великого пыталась решить их на протяжении десяти лет, хитростью и терпением преодолевая инерцию сопротивления российского общества. Сенат, выражавший в первую очередь интересы российского дворянства, с явным неодобрением относился к мысли об отказе от традиционных мер устрашения лихих людей — обезглавливания и повешения. Но императрица ловко подгадала момент, когда подобную инициативу сановники поостерегутся отвергнуть с порога. Летом 1743 г. генерал-фельдмаршал П. П. Ласси запросил у главы государства санкции на казнь нескольких солдат, уличенных в мародерстве и убийстве шведов. Государыня сознавала, что многие из россиян сочувствуют осужденным, как соотечественникам, и заменила смерть членовредительством, обосновав акт помилования высочайшим желанием прекратить вовсе практику умертвления преступников.

Сенаторы не замедлили раскритиковать намерение царицы, апеллируя к авторитету Петра I. Однако это не произвело нужного эффекта на Елизавету Петровну, и пришлось обеим сторонам искать компромисс, о котором и договорились в мае 1744 г., взяв за образец норму, действовавшую с 1726 г. по 1728 г.: смертная казнь сохранялась, хотя применялась только с согласия императрицы.

Императрица, добившись первого успеха, далее двигалась к цели, вооружившись иной тактикой. Она со дня на день, из месяца в месяц, откладывала рассмотрение экстрактов из персональных судебных дел, присылаемых из ведомств, а также из глубинки губернаторами и воеводами. Тактика себя оправдала. Сенат, не выдержав количественного роста колодников (279 смертников плюс 151 вечный каторжник и 3579 человек, ожидающих суда), смирился с монаршей волей. 17 марта 1746 г. высшая коллегия под предлогом дефицита рабочей силы, заморозившего строительство каменной гавани в Рогервике, рекомендовала государыне (помимо передислокации в эстляндский городок шести

- 34 -

пехотных полков) объявить высшей мерой вместо казни удары кнутом, вырезание ноздрей, клеймение на лбу и щеках литер «В», «О» и «Р» с отправкой на вечную каторгу в Рогервик. Ту же кару, за исключением выведения на лице букв, сановники считали приемлемой и для тех, кого обрекали на политическую смерть, то есть на уведомление о помиловании на плахе или у виселицы. Доклад за подписью И. Ю. Трубецкого, А. И. Ушакова, А. Б. Куракина, А. И. Румянцева, А. Б. Бутурлина, И. И. Бахметева, П. И. Шувалова и А. Д. Голицына сенатский секретарь вручил кабинет-секретарю императрицы И. А. Черкасову 30 апреля 1746 г.

Царицу готовность сенаторов к упразднению смертной казни порадовала, а вот стремление компенсировать «натуральную смерть» увеличением физических мучений — не очень. Елизавета рискнула промолчать и потянуть время в надежде еще смягчить позицию министров. В итоге, вышел указ от 6 сентября 1746 г. В нем императрица «определила» в Рогервике «ту работу продолжать даже до окончания», для чего откомандировала туда из Санкт-Петербурга четыре пехотных полка столичного гарнизона. О будущем законопроекта, отменяющего смертную казнь, документ не обмолвился ни словом.

Обескураженные этим члены Сената 13 ноября 1746 г. постановили повторить попытку. 7 декабря 1746 г. Н. Ю. Трубецкой при встрече поднес императрице точную копию прежнего доклада. Ответа не последовало. Пауза длилась почти четыре года. В 1750 году курьер дважды — 21 мая и 7 ноября — отвез в царскую резиденцию доклад правительства с тем же текстом, без единой существенной корректировки, и Елизавета Петровна поняла, что на большее рассчитывать не приходится. Тем не менее, государыня попробовала сподвигнуть сенаторов на какую-нибудь уступку, позволив им в 1751 г. (см. сенатское определение от 26 июля) колодников-мужчин всех губерний, кроме Сибирской, Астраханской и Оренбургской, перевести на работы в Рогервик.

Тщетно. Высшая коллегия продолжала стоять на своем. 19 марта 1753 г. сентенции семилетней давности завизировали А. Б. Бутурлин, Б. Г. Юсупов, П. И. Шувалов, И. И. Бахметев, И. А. Щербатов, А. Д. Голицын, И. В. Одоевский. 29 марта 1753 г. на очередном заседании Сената с участием монарха они предложили тому подписать многострадальную бумагу, и Елизавета Петровна смирилась с общественной волей, начертав: «О имяновани[и] и чинени[и] политической смерти и наказания быть по сему, токмо женам и детем осужденных в вечную работу или в сылку и в заточение… давать свободу».

За три дня до того, 26 марта, министры завершили обсуждение обстоятельств бунта в селе Ромодановском, и в соответствии с законами от 1744 и 1751 гг. «успели» заменить восьми зачинщикам смертную казнь публичным битьем кнутом и вечным трудом в кандалах на каторге — сибирских заводах хозяина, Н. Н. Демидова. Вырезания ноздрей и клеймения лиц тремя буквами узникам посчастливилось избежать и, судя по всему, к большому облегчению императрицы. Ведь именно она спровоцировала крестьянский мятеж, едва не обернувшийся крестьянской войной в масштабах целой страны. Правда, Елизавета Петровна вовремя спохватилась и быстро прекратила, как выяснилось, опасный эксперимент. Однако ценный политический опыт государыня приобрела высокой ценой: свыше полусотни человек погибло, несколько сотен получили ранения разной степени тяжести, многие угодили под кнут, а вожаки под конвоем отправились в Сибирь. Такой финал ожидал хитроумную, но рискованную комбинацию, призванную уменьшить антагонизм в отношениях между русским помещиком и русским крестьянином.

- 35 -

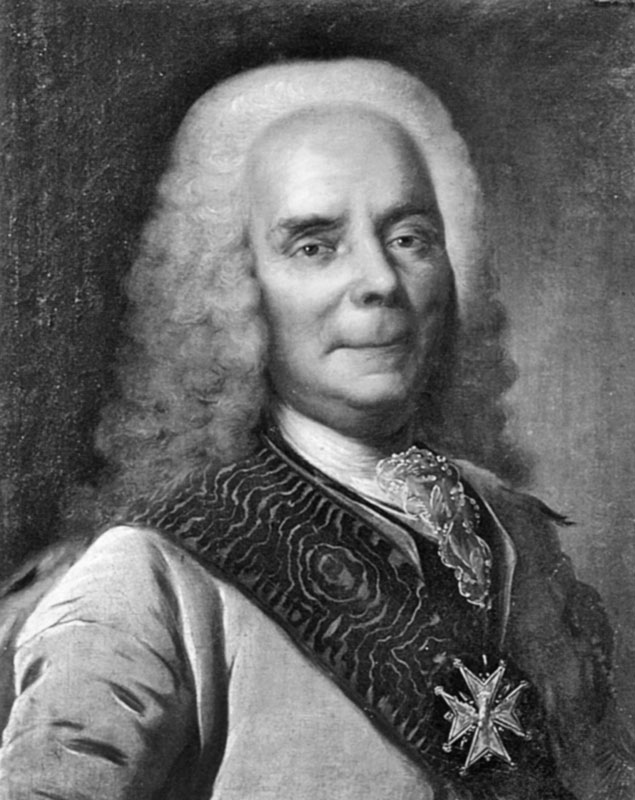

Императрица Елизавета Петровна

Практически с момента восшествия на престол дочь Петра Великого старалась найти средство урегулирования этой проблемы, поставить заслон на пути новой гражданской смуты. Пробу сил царица устроила с малороссиянами. 4 апреля 1742 г. обер-прокурор И. А. Брылкин уведомил сенаторов об именном повелении императрицы: «Наикрепчайше указами ис Правителствующаго Сената подтвердить, чтоб… малороссиян никто во услужение себе подневолею не брал, а таких кои к кому доброволно во услужение пойдут, никакими образы ниже женитбою на крепостных девках и на женках вечно себе отнюдь не укрепляли». Сенат с обнародованием высочайшего распоряжения затянул до 21 мая 1742 г. Впечатление оно и на российскую, и на украинскую шляхту произвело нулевое. Уже 3 июля 1742 г. монархине пришлось вторично обратиться к благородному сословию двух народов: «Хотя указом нашим, из Сената в 21 де[нь] прошедшаго маия сего 1742 году публикованным, запрещено малороссиян неволею держать всякого чина людям, и их крепить в вечное холопство по женам и иными всякими образами, но ныне нам известно учинилось, что невзирая на оное запрещение некоторыя люди и ныне такия ж поступки (которыя вышеписанным указом запрещены) над малороссианами употребляют. Того для повелеваем паки оной 21-го числа маия наш указ подтвердить с прибавлением: ежели кто от сего времяни дерзнет в противность вышеписанного 21 числа маия и сего нашего указов с малороссианами поступать, с теми будет учинено как с явными преступниками и ослушниками наших указов по гражданским правам и воинским артикулам без всякого милосердия…».

- 36 -

Увы, угроза не подействовала. Ясно выраженную царскую волю шляхта предпочла не заметить и продолжила закрепощение украинцев низкого звания. Если так дворянство отреагировало на защиту императрицей малороссиян, то не стоило даже гадать, как оно ответит на аналогичный порыв в отношении российских мужиков. В лучшем случае промолчит, в худшем низложит дщерь Петрову с трона. Елизавета, понимая, с каким огнем играет, больше открыто выступать по крестьянской проблеме не стала, а постаралась решить ее хитростью. Достаточно долго она не могла придумать ничего оригинального. К примеру, когда в декабре 1747 г. два депутата от малороссийского села Хвоевичи через своего знакомого в Царском селе сумели пожаловаться государыне на стремление шляхтичей Чарнолуских закабалить их земляков, то та, явно стесняясь продемонстрировать собственную слабость, слукавила, отослав обоих в Глухов к гвардии капитану Григорию Полозову. Мол, этот офицер уполномочен принимать и разбирать любые крестьянские протесты, на что тот реально не имел права (занимался жалобами в адрес отставленного и в феврале 1747 г. скончавшегося главного командира края — бригадира Ивана Ильина), и о чем два ходатая, к стыду царицы, давно ведали.

Лишь в 1751 г. возникло интересное соображение. В конфликте крестьян с помещиком, второй, несомненно, обладал преимуществом, опираясь на закон, образование, военные команды, наконец. Крестьяне располагали форой разве что в числености, чего, конечно же, мало для создания между двумя сторонами равновесия, побуждающего вести диалог, а не войну. Перекос в пользу помещика, провоцирующий произвол, надлежало как-то нейтрализовать. Памятуя о политической пассивности и неорганизованности крестьянства, Елизавета Петровна предположила, что выправить ситуацию способно периодическое, по высочайшему усмотрению, вмешательство императрицы в наиболее жаркие споры крестьян с хозяином путем принудительного приобретения в казну мятежного имения. Режим постоянной угрозы потери взбунтовавшихся сел и деревень должен подтолкнуть помещика к умеренности в отношениях со своими подопечными. С другой стороны сохранение за монархом свободы быть или не быть арбитром охлаждало бы пыл горячим головам, стремящимся искусственно натравить холопов на барина.

Красивый, изящный план обещал, по крайней мере, уменьшить социальное напряжение в деревне, в идеале — сбалансировать противоречия двух главных сословий империи, но только при условии, что известная пассивность и дезорганизованность крестьянства не зависит от влияний извне, особенно личностного характера. Иначе план превращался в опасную затею, чреватую катастрофой. К сожалению, проверить точность расчетов царица не могла. Императрице поневоле пришлось пойти на эксперимент, воспользовавшись первым же удобным казусом.

Таковым стал конфликт между Никитой Никитичем Демидовым и крестьянами села Ильинское Оболенского уезда в октябре 1751 г. Демидов купил крестьян у камер-юнкера князя П. Репнина. Крестьяне, узнав о том и не желая надрываться на тяжелых заводских работах, воспрепятствовали передаче поместья брату знаменитого промышленника. 29 октября московская сенатская контора откомандировала в мятежное село драгунский отряд секунд-майора Декласа. 4 ноября штаб-офицер доложил о результатах посещения Ильинского с окрестностями: «… крестьяня Демидова слушать не хотят и к отказу себя не допустят. Причем с немалым криком всякие несклонные слова говорили. А в деревне Староселье крестьяне, совокупясь многолюдством, посланного… драгуна били палками смертно, а к… вахмистру [Андрею Порецкому на] встречю бежали

- 37 -

с шестами и палками с великим криком, что видя их такое злодейское намерение, едва убегом и з драгуном спастся могли».

Императрица Екатерина I

11 ноября 1751 г. Сенат санкционировал проведение карательной операции против мятежного населения более крупной командой во главе с тем же майором Декласом и советником Вотчинной коллегии Поляковым. Готовилась обычная акция усмирения взбунтовавшхся крестьян с помощью военных. Но 24 декабря 1751 г. обстановка изменилась, благодаря короткому документу за подписью Елизаветы Петровны: «…повелеваем нашему Сенату отказывать за него, Демидова, той вотчины не велеть, и от владения оною ему, Демидову, отказать, и зборов никаких с них збирать ему не велеть, ибо мы оную вотчину указали приписать к нашим собственным вотчинам». Императрица так объяснила свое вмешательство в заурядный конфликт: Демидов вроде бы «принуждает к заводским работам и, якобы за ослушание, крестьян держит под караулом с тем намерением, чтоб оными розыскивать».

Высочайшую волю Сенат, и московские власти исполнили без промедления. Репнинские крестьяне с восторгом отпраздновали викторию, пока императрица с тревогой ожидала развития событий. Помещиков демарш главы государства, разумеется, насторожил. Однако процесс налаживания диалога между двумя сословиями так и не начался, ибо его перебил другой процесс: мобилизация мужиков вокруг идеи борьбы за поголовный переход из помещичьих в разряд дворцовых крестьян. Увы, личностный фактор все-таки повлиял на внутреннее состояние крестьянской массы: увидев в императрице

- 38 -

авторитетного покровителя-лидера, русский крестьянин мгновенно превратился из пассивного и аморфного в активного и организованного, идущего к цели напролом через любую преграду.

Елизавета Петровна выкупом репнинского имения, не желая того, выпустила из бутылки «джинна». Прецедент воодушевил соседние крестьянские общины, в первую очередь, демидовские. Уповая на продолжение царского патронажа, знамя восстания подхватили жители села Ромодановского с прилегающими деревнями (2268 душ). На Святой неделе 1752 г., 31 марта, в деревне Игумново стихийно сформировалась инициативная группа — крестьяне Горох, Рыбка и Петров. 1 апреля троица уломала старосту Алексея Бурлакова провести собрание крестьян. Официальная повестка дня — «для дележа господского хлеба»; фактическая — как «на помещика просить, как бы от него отойти и быть дворцовыми, как и бывшия князя Репнина Оболенской волости крестьяня от оного помещика их отошли».

На сходке в Ромоданове в четверг 2 апреля 1752 г. мужики двадцати восьми сел и деревень единодушно проголосовали за эту программу (большинство охотно, меньшинство под угрозой расправы) и выбрали комитет из девяти членов (Алексей Иванович Бурлаков, Андрей Степанович Рыженков, Василий Меркулович Горох, Михаил Микулович Рыбка, Иван Петров, Андрей Семенов, Иван Михайлович Чупрунов, Иван Андреевич Рык, Филипп Алфимович Волков), а в воскресенье 5 апреля при содействии всех ромодановских священников в церкви присягнули на верность принятому решению, «чтоб помещика их не слушать и, ежели по челобитью того помещика их из города для взятья их… прислана будет команда или полки, тоб, пока по челобитью их указ о приписке ко дворцу воспоследует, не даватца и друг за друга стоять».

Комитет развил бурную деятельность. На Фоминой неделе наладил контакт с ильинскими крестьянами, один из которых — Ермолай Кондратьевич Позняков — вскоре приехал в Ромоданово рассказать об успешном опыте своих земляков, а другой — Тимофей Иванович Епифанов — позднее присутствовал в очаге восстания, наблюдая за сражением ромодановцев с военными. Среди отставных солдат отыскали гвардейца-семеновца Сидора Дмитриевича Дмитриева, который согласился обучить мужиков, как «стоять противу команд з дубинами, шеренгами, и наперед велел противиться бросаньем каменьями, а потом дубинами и протчим дреколием». Позаботились и о запасах вооружения — жердях, дубинах, кольях, копьях, косах и камнях, ведя учет каждому найденному огнестрельному ружью (всего двенадцать), а еще демонстративно разорили местный демидовский завод — Выровский.

18 апреля к императрице в Санкт-Петербург с челобитной ушли три ходока — Федор Клементьевич Горелой (шестидесяти лет), Тимофей Лазаревич Воробьев (сорока лет) и Семен Алфимов (шестидесяти лет). Прорваться к государыне им не удалось, несмотря на помощь репнинцев — Ермолая Познякова и Петра Черкасова. Первых двух с Позняковым взяли под стражу утром второго дня пребывания в Санкт-Петербурге (12 мая), третьего — спустя неделю, во дворе Н. Ю. Трубецкого. Черкасов сумел улизнуть. 21 мая арестантов (кроме Познякова) высекли кнутом, заковали в кандалы и под конвоем отослали в Калугу.

Чуть ранее того, 15 мая 1752 г., их односельчане отразили первый визит военных. Несколько сотен мужиков оттеснили четыре роты рижских драгун от паромной переправы через Оку. Благо, командир отряда разогнать толпу путем кровопролития не осмелился.

- 39 -

Посему в Калуге с благословения московской Сенатской конторы решили откомандировать на усмирение восставшей округи весь Рижский драгунский полк (330 пеших и 142 конных) во главе с полковником Петром Ивановичем Олицем. Около часа ночи 22 мая 1752 г. полк выдвинулся из города, под утро на пароме форсировал Оку, и, оставив у каната охрану из восьмидесяти солдат, к десяти часам утра приблизился к Ромоданово. Так как село располагалось всего в версте от Калуги, то за акцией из городских предместий наблюдали тысячи жителей. Олиц, остановив подчиненных в двухстах саженях от мятежной толпы (более тысячи человек), сгрудившейся на окраине Ромоданово, предложил крестьянам выслушать вердикт Сената. Крестьяне не возражали, но по окончании чтения крикнули, что только «ежели де прислан будет за подписанием собственныя Ея Императорского Величества руки указ, то де они в послушании у показанного Демидова будут». Дважды полковник пробовал уговорить мужиков прекратить сопротивление. Тщетно. Тогда солдаты зарядили ружья пыжами, а обер-офицер подошел к мужикам с последним предупреждением. Ответом был прежний ультиматум, после чего крестьяне, «окончав крик, не знаемо по какому обычаю, сели всем собранием на землю и, мало посидев, встав, все вдруг оборотясь к селу, глядя на церковь, крестились, потом, взяв свое разного звания оружие и каменье наклав в пазухи и полы, тронулись с места».

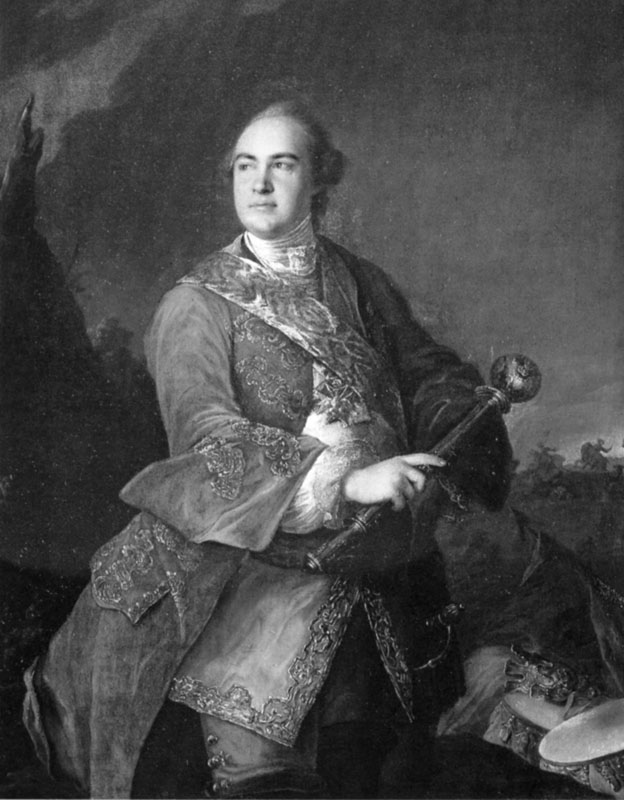

Андрей Иванович Ушаков

Крестьянская атака оказалась страшной. Холостой залп (пыжами) толпа просто не заметила, а перезарядить ружья драгуны не успели. Копья, колья, косы впивались в их тела, причиняя адскую боль. Дубины и камни били наповал, ломая ноги, руки, ребра

- 40 -

и пронзая насквозь головы, «до мозгу». Ошеломленные мужицким натиском солдаты тотчас обратились в бегство. В возникшей суматохе попал в плен ушибленный камнем командир отряда, а его заместителя, тяжело раненного подполковника фон Рена, вынесли из боя с большим трудом. Лишь у парома, соединившись с резервом, драгуны сумели охладить пыл крестьянской армии, дав по ней залп боевыми патронами. Потеряв 59 человек убитыми и 42 раненными, мужики ретировались в село.

Затем настал черед переговоров. Капитану Алексею Долгово-Сабурову, возглавившему полк, пришлось увести людей за Оку ради сохранения жизни плененного полковника, «наемщика Демидова». Получив от Олица письменный приказ, во втором часу дня он отступил к Калуге, вывозя в город тридцать смертельно, и сто девяносто семь легко раненных офицеров и солдат. Тем временем победители подсчитали трофеи — 209 фузей, 188 шпаг, 10 пар пистолетов, 143 лядунки с патронами, 4 барабана.

Разгром Рижского драгунского полка при Ромоданове усилил брожение в соседних деревнях других помещиков. Пример Ромоданово приободрил крестьян тульского купца Лариона Ивановича Лугинина, владельца полотняной фабрики в Алексинском уезде. В селе Сороколетове и деревне Железной Белевского уезда образовалась собственная инициативная группа (Филат Иванов, Иван Афанасьев, Емельян Никитин из Железной, староста Иван Анофриев и Никита Петров из Сорокалетово), которая увлекла односельчан на ту же мятежную стезю апелляции к императрице и неподчинения барину и всем прочим начальникам.

Ситуация приобретала опасную тенденцию. Движение за признание помещичьх крестьян дворцовыми вот-вот могло принять массовый характер. Обеспокоенные этим Военная коллегия и Сенат 29 мая предписали бригадиру Федору Тимофеевичу Хомякову, шефу бригады, включавшей Рижский и Киевский драгунские полки, немедленно подтянуть из Тулы к Калуге второе соединение, после чего обезвредить и ромодановцев, и сороколетовцев: «села и деревни, разделясь на разные команды, окружить и от одной к другой к сообщению камуникации пресечь, и потом всех переловить и по рукам разобрать». На случай каких-либо осложнений ему на помощь перебрасывались из других команд два драгунских и два пехотных полка.

4 июня 1752 г. член Военной коллегии Петр Спиридонович Сумароков ознакомил Елизавету Петровну с трагическими подробностями разгрома полковника Олица, после чего услышал изустный высочайший ордер: если крестьяне «от того злаго своего начинания еще по увещанию в ыстинное раскаяние не придут и доброволно сущаго извинения не принесут, то велеть жилища их жечь и, не допуская к сражению, палить по ним ис пушек и, всею командою наступя, бить и разбирать по рукам всех без остатку… И во всем с ними яко с сущими государственными злодеями и противниками и недоброжелателми всеобщаго внутренняго покоя поступать без всякого послабления с такою предосторожностию, чтоб будущим при том воинским людям повреждения и упадку приключитца не могло».

Как ни парадоксально, жестокий приказ императрицы спас Ромодановскую волость от резни. Хомяков, прибыв в Калугу 31 мая, узнал о царской воле 10 июня. На рассвете 11 июня бригадир устремился с рижскими и киевскими драгунами (всего 1362 человека) к Оке, надеясь на капитуляцию крестьян. Основание — успешные переговоры прошедшей недели: 4 июня ромодановцы отпустили полковника Олица, 6 июня вернули часть вооружения. В шесть утра 11-го числа бригада достигла паромной переправы,

- 41 -

но к немалому удивлению увидела на другом берегу реки толпу вооруженных мужиков, готовых обрубить паромный канат и сражаться насмерть с солдатским десантом.

Яков Петрович Шаховской

Впрочем, Хомякова это не смутило. Сперва заговорили пушки, и с десяток ядер полетели в ряды крестьян, нисколько никого не испугав. Затем командир погрузил на одно плавсредство две гренадерские роты, на другое — два конных эскадрона. В момент отплытия обоих транспортов, крестьяне перерубили канаты и рассредоточились вдоль берега. Хотя паром с кавалерией наскочил на мель и застрял, гренадеры сумели с помощью шестов вплотную приблизиться к берегу. Выстроившись в шеренги, они по очереди выпалили из ружей по противнику, но цели не добились. Мужики не побежали, а, по-прежнему, собирались всей массой навалиться на врага. История с Олицем грозила повториться, и Хомяков, памятуя об августейшем распоряжении, поспешил протрубить отбой. Гренадеры и конный отряд ретировались, а к крестьянам отправился парламентер — капитан Оболмасов. Челночная дипломатия с двумя поездками штаб-офицера в Ромоданово и визитом мужицкой делегации в стан военных окончилась ничем 12-го числа: крестьянин Михаил Осипов привез бригадиру письмо от имени общины с упреком за гибель 75 человек и ранение 52-х и с выражением недоверия ко всем бумагам и обещаниям, не исходящим лично от государыни.

Только 19 июня 1752 г. Хомяков предпринял вторую попытку покорить бунтующую волость, чтобы вновь удивиться. На сей раз, форсированию Оки никто не препятствовал, а когда полки, уничтожив огнем опустевшие окрестные деревни, появились

- 42 -

у Ромодановского, их встретило двести четырнадцать крестьян, тут же сдавшихся на милость законных властей. Как выяснилось позднее, орудийные залпы 11 июня убедили мужиков в бессмысленности дальнейшего сопротивления. 16 июня ромодановцы на общем собрании постановили снарядить в Петербург несколько делегаций с челобитной в надежде, что кому-нибудь все-таки повезет кинуться в ноги императрице. Затем те, кто не хотел капитулировать, покинули село и разбрелись «по буеракам и по лесам», а прочие, в том числе— Андрей Степанов-Рыженков, Алексей Бурлаков, Иван Рык, писарь Моисей Прокофьев, предпочли разделить судьбу тех, кто смирился с поражением.

Со временем арестантский список Хомякова вырос до 674 человек, среди которых значились уже восемь предводителей восстания. Девятый — Иван Петров — погиб 22 мая 1752 г. После падения Ромоданово быстро сложили оружие и защитники Сороколетово. Расследовать обстоятельства бунта и судить виновных Сенат поручил комиссии во главе с генерал-майором М. С. Опочининым (в Калуге с 13 июля 1752 г.). Василий Горох и Михаил Рыбка заслужили колесования; Алексей Бурлаков, Андрей Степанов, Андрей Семенов, Иван Рык, Филипп Волков и Иван Чупрунов — повешения.

На Елизавету Петровну трагедия ромодановцев, похоже, произвела неизгладимое впечатление. Ведь информацию о ней она смогла почерпнуть и от Сената, и от самих крестьян. Двум ходокам июньского призыва — Тимофею Лазаревичу Воробьеву (тому самому, который умудрился-таки вырваться на волю) и Осипу Кирилловичу Никитину — посчастливилось без паспорта, окольными лесными тропами за месяц дойти до Царского села. Потом оба около недели разыскивали место пребывания государыни, для чего, рискуя угодить под караул, сутки бродили по столице и столько же в Петергофе, откуда опять возвратились в Царское, где подрядились каменщиками на дворцовые стройки и, выждав удобную минуту, преподнесли царице челобитную. Из нее дщерь Петрова узнала о произволе Никиты Демидова и истинную цифру крестьянских потерь в баталии при Оке — 6 убитых и 26 раненных. Государыня велела челобитчиков взять под охрану и содержать при Сенате. Пока шло разбирательство, 27 ноября 1752 г. умер Тимофей Воробьев. Осиротевший Осип Никитин в адвокаты восставших не годился, ибо с марта по июнь отсутствовал на родине, отлучившись по делам в Петербург. Судя по всему, Никитина выбрали в компаньоны Воробьева именно потому, что он неплохо ориентировался в столице. Тем не менее, главные судьи — генерал Опочинин и сенаторы — рекомендовали скромного напарника побить кнутом.

Ошибка Елизаветы Петровны дорого стоила российским подданным из крестьянской среды. Но теперь царица знала, насколько велик потенциал русского крестьянина и насколько осторожно и аккуратно нужно с ним обращаться, чтобы его мощь не пробудилась для беспощадного и бессмысленного разрушения. Расторопность Хомякова и точная реакция на ситуацию императрицы прервали на взлете притягательный для сотен тысяч крестьян процесс переприсяги новому самому влиятельному в Российской империи хозяину. В деревнях увидели, что у счастливой развязки в селе Ильинском продолжения не будет, что царица не намерена или не готова вступиться за мужиков, и, значит, у прочих последователей нет ни единого шанса на успех и браться за дубины и дреколья бесполезно.

После того, как страсти улеглись, Сенату оставалось только решить судьбу активистов ромодановского возмущения — восьми вождей и делегата О. К. Никитина. Опочинин судил их по традиционным меркам. За бунт и убийства полагалась смертная

- 43 -

казнь. В 1741 г. в том же селе Ромодановском крестьяне уже волновались. Из Калуги даже присылали отряд из двадцати пяти солдат под командой поручика. Мужики военных прогнали, а приказчика Демидова — Терентия Карнеева — зашибли насмерть. Хотя барин относился к своим крепостным лучше, чем прежний — М. Г. Головкин (работающим на заводах платил исправно; столовых припасов для себя не требовал, а собственную долю хлеба и прочих продуктов отдавал крестьянам), подопечные Демидова так тяготились заводской повинностью, что не видели в поблажках равноценной компенсации. Осенью 1742 г. убийц приказчика — Ивана Герасимова и Лариона Карпова — повесили, трех соучастников высекли кнутом и сослали в Сибирь, девяносто четырем крестьянам — равнодушным свидетелям преступления — тоже прописали кнут, но без ссылки, а тридцати восьми — плети. В 1753 г. восемь вожаков Ромодановской «революции» неминуемо поплатились бы головой, если бы не действовавший с 1744 г. мораторий на смертную казнь. В результате, Сенат 26 марта предводителей бунта обрек на кнут и вечную каторгу на сибирских заводах Н. Н. Демидова, а делегата-челобитчика, помятуя о высочайшем запрете на его наказание, рекомендовал государыне перед освобождением тоже высечь кнутом. Экзекуция свершилась на одной из калужских площадей 20 апреля 1753 г.

Василий Владимирович Долгоруков

Ниже публикуются полностью три секретных протокола Сената за 11 октября 1743 г. и 11 мая 1744 г., проливающие свет на обстоятельства первого этапа борьбы Елизаветы Петровны за отмену смертной казни в России, на разное отношение к данной реформе

- 44 -

монарха и Сената, сумевших, тем не менее, прийти к компромиссу. Все три подлинника хранятся в РГАДА в фонде Сената (ф. 248, оп. 105) в двух делах, где собраны другие секретные сенатские протоколы за 1743 и 1744 гг., соответственно. Курсивом выделены подлинные подписи лиц, принимавших участие в обсуждении и заверении протоколов.

Вступление к публикации написано с использованием следующих материалов: двух сенатских указов с резолюцией императрицы от 29 марта 1753 г. и двух от 26 июля 1751 г. (№№ 9871, 9872, 10086 и № 10087: ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 13. С. 462—464, 817—820); подборки документов, связанных с принятием указа от 29 марта 1753 г. (РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1023); двухтомной коллекции бумаг, посвященной восстанию в Ромоданово (РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1562, д. 1562а; основная часть опубликована в сборнике «Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке». М. — Л. 1937); оригинала сенатского доклада императрице от 1 апреля 1753 г. о событиях в Ромоданово и Сороколетово (РГАДА, ф. 11, оп. 1, д. 95, ч. 2, л. 198—217); допроса приказчика Н. А. Демидова, тульского купца И. Т. Копылова от 25 мая 1752 г. (там же, л. 172—177); донесения Сенатской конторы от 27 мая 1752 г. (там же, л. 178—185); рапорта А. Долгово-Сабурова от 24 мая 1752 г. (там же, л. 186—192 об.); разных сопутствующих им приложений, а также подборки документов, посвященных событиям в селе Ильинском (там же, л. 105—116).

1743-го октября 11-го дня в собрании Правителствующий Сенат, имея разсуждение, ПРИКАЗАЛИ доложить Ея Императорскому Величеству. В котором докладе представить, что по Уложенью 7157-го году1 и по состоявшимся потом Ея Императорского Величества родителя, блаженныя и вечно достойныя памяти государя императора Петра Великого, указом велено смертным уби[й]цам, денежным мастерам, ворам и разбойникам, и за взятки с народу, и за протчие вины, о чем пространно в тех указех объявлено, чинить смертную казнь, которая от приставленных к тем делам судей по силе того Уложен[ь]я и указов и чинена.

А в 1726-м году октября 8-го дня по указу Ея Императорского Величества матери, блаженныя и вечно достойныя памяти великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны2, записанному в Верховном Тайном Совете, повелено, которые колодники осуждены будут к смертной казни или политической смерти, о тех, не чиня эксекуции, подавать о винах их для докладу Ея Императорскому Величеству в Верховный Тайный Совет краткие экстракты3.

А в данной инструкции губернаторам и воеводам, состоявшейся в 728-м году, при жизни государя императора Петра Втораго4, в 16 пункте напечатано: “Ежели по каким делам за вины кто будет достоин ссылки на галеру или смертной казни, и о таковых воеводам, учиня обстоятелные выписки и подписав, приговоры для опробации отсылать к губернаторам с товарыщи, а губернаторам те дела разсматривать и решить в неделю, а, конечно, в две недели, не отговариваясь ничем, чтоб от того продолжения колодников не умножалось, и, реша, отсылать по прежнему к воеводам, а им, получа, поступать по тому губернаторскому определению. А ежели скоряе зачем невозможно будет, конечно в месяц. А, не посылая ис тех дел выписок и приговоров для опробации к губернаторам с товарыщи,

- 45 -

воеводам эксекуции отнюдь не чинить”. И по той инструкции надлежащим смертной казни колодником эксекуция по ныне была чинена, не описываясь в Сенат.

Кирилл Григорьевич Разумовский

А прошедшаго августа 2-го дня сего 1743-го году в указе Ея Императорского Величества, данном генералу-фелтмаршалу и кавалеру рейхс-графу фон Лессию5 за собственноручным Ея Императорского Величества подписанием, между протчим написано: “Хотя объявленные в репорте ево, генерала-фелтмаршала от 22-го июля убийцы за убивство и грабеж шведских подданных и достойны за свое злодейство по закону Божию и по правам государственным наижесточайшей смертной казни, однако Ея Императорское Величество из высочайшаго милосердия смерти предать их не хощет, а вместо смерти настоящим уби[й]цам отсечь по правой руке и, вырезав ноздри, послать в вечную работу на рудокопныя заводы в Сибирь. А капрала и ефрейтора, кои оных отпускали, бить кнутом и, вырезав ноздри, також вечно в работу послать в Сибирь. А которые то грабленое принимали, тех [через] спицрутен гонять и на три года в каторжную работу в Рогорвик послать. И о том ему, генералу-фелтмаршалу, от себя к графу Гиленбурху6 отписать, что Ея Императорское Величество таким преступникам никакого упущения чинить не соизволяет. А что их смертию казнить не указали, то объявить, что Ея Императорское Величество всякия смертныя преступлении не натуралною, но политическою смертию наказывать уставила”.

- 46 -

А понеже ныне в Сенат из Москвы из Сыскного приказу, также и из губерней и из здешней губернской канцелярии поданы экстракты о осужденных к смертной казни колодниках за смертныя убивства, за разбои и неоднократныя татбы, за дело воровских денег и протчия смертныя преступлении, того ради тем колодником, також и в губерниях и правинциях, ежели где такия ж воры и разбойники и смертныя убийцы и протчие в смертелных винах явятся, натуралную смерть чинить ли? И при том представить Правителствующаго Сената всеподданнейшее мнение, что таким злодеям, а имянно ворам, разбойникам, смертным уби[й]цам, воровских денег мастерам и протчим, являющимся в смертных винах, по силе государственных прав и указов Ея Императорского Величества родителя, блаженныя и вечно достойныя памяти государя императора Петра Великого, натуралную смерть чинить надлежит для того, хотя в тех государственных правах и указах таким злодеям и жестокия казни положены, которые им по ныне и чинены были, но и за тем жестоким положением, не страшась тех казней, многие в таких злодействах и по ныне являются. Буде же оным злодеем по силе выше писанного Ея Императорского Величества указу, данного генералу-фелтмаршалу графу фон Лессию прошедшаго августа 2-го дня, чинить облехчение и вместо натуралной политическою смертию наказывать, то Сенат великое опасение имеет, чтоб в губерниях и правинциях и городех таких злодеев, а особливо воров, разбойников и смертных убийц не умножилось, и от того б подданные Ея Императорского Величества не претерпевали разорения, ибо тогда, как умножитца, искоренять их весма уже трудно будет. Указами ж Ея Императорского Величества родителя, блаженные и вечно достойные памяти государя императора Петра Великого таких колодников и в тюрмах долговремянно держать запрещено, чтоб не имели случая к утечке ис тюрем, чему уже многие опыты самим делом были, ибо многие, подкопав и разломав тюрмы, и другими разными случаями утечки чинили, и паки на воровствах и разбоях пойманы, а караулщики их жестокие пытки и казни претерпели.

И о том требовать Ея Императорского Величества всемилостивейшаго указу.

Князь В[асилий]. Долгорукой7. Князь Ив[ан]. Трубецкой8. Граф Г[ригорий]. Чернышев9. Андрей Ушаков10. Князь Михаила Галицин11. Иван Бахметев12. Василей Новосилцов13. Князь Алексей Голицын14.

Обер-секретарь Матвей Козмин15. Секретарь Семен Орлов.

Подписан 11-го ноября 1743 году.

1744-го маия 11-го дня Ея Императорскому Величеству в высочайшем присудствии в Правителствущем Сенате докладывано, в какой силе во исполнение Ея Императорского Величества высочайшаго указа, писанного собственною Ея Императорского Величества рукою на докладе от Сената, о нечинении колодникам натуралной и политической смерти без докладу Ея Императорского Величества в Сенате определение учинено. Которое определение Ея Императорское Величество, слушав, всемилостивейше апробовать соизволила.

- 47 -

Карл Гилленбург

И при том Ея Императорскому Величеству от Сената словесно докладывано, что Сенат уповает, таких колодников, которые на политическую смерть осуждены, во всех губерниях и правинциях и в войске и протчих местах Российской империи будет многое число, которые до получения об них из Сената указов не токмо содержаны будут долговремянно, но и всякими образы будут случая искать к побегу ис тюрмы и тем караулных салдат приводить к пытке и наказаниям. Паче же всего опасно, чтоб другие, видя тех колодников в долговремянном держании и что им по винам их никакого наказания не чинитца, на них смотря в бестрашие приходить не стали и злодейство, а в войсках и непослушание не умножалось.

Того ради не соизволит ли Ея Императорское Величество всемилостивейше повелеть изо всех мест и команд выписки в Сенат присылать и от Сената Ея Императорскому Величеству докладывать толко о таких колодниках, которые на натуралную смерть осуждены будут, а которые осуждены будут на политическую смерть, о тех поступать по государственным правам и указом, не описываясь в Сенат и не утруждая Ее Величество от Сената докладами, дабы такие колодники долговремянно держаны не были и, на то смотря, другие в злодейство не впадали.

И потому докладу Ея Императорское Величество изустно указать соизволила, за какия вины политическая смерть и какая имянно по указом положена, о том, учиня экстракт, доложить Ея Императорского Величества. И во исполнение того

- 48 -

Ея Императорского Величества всемилостивейшаго повеления Правителствующий Сенат ПРИКАЗАЛИ о выше означенных указех, выправясь верно и учиня экстракт, доложить Ея Императорского Величества1.

Князь В[асилий]. Долгорукой. Князь Ив[ан]. Трубецкой. Андрей Ушаков, Граф Алексей Бестужев-Рюмин2, Александр Нарышкин3, Князь Михаила Голицин. Иван Бахметев. Князь Алексей Голицын.

Обер-секретарь Матвей Козмин.

Подписан маия 16 дня 1744 году.

1744-го маия в 11 де[нь] в собрании Правителствующий Сенат во исполнение высочайшаго Ея Императорского Величества указу, писанного собственною Ея Императорского Величества рукою на докладе от Сената о нечинении колодникам натуралной и политической смерти без докладу Ея Императорского Величества ПРИКАЗАЛИ в калегии и канцелярии, в губернии и правинции послать из Сената указы, в которых, не упоминая вышеозначенной Ея Императорского Величества указ, написать: “В Правителствующем Сенате усмотрено, что в губерниях и правинциях и в городех, також и в войске и в протчих местах Российской империи смертные казни и политическую смерть чинят не по надлежащим винам, а другим и безвинно.

Того ради для лутчаго о том усмотрения изо всех калегей и канцелярей, губерней и правинцей и команд о таких осужденных к смертной казни или политической смерти колодниках, за что оные осуждены, ныне прислать в Сенат обстоятелные и перечневые выписки. А до получения на то указов эксекуции тем колодникам не чинить. Також и впредь, которые колодники на смертную казнь или на политическую смерть осуждены будут, о тех присылать в Сенат о винах их обстоятелные ж и перечневые выписки, а до получения на то указов эксекуции не чинить же”. А которые выписки о таких колодниках в Сенат поданы из Сыскного приказу, из Санкт-Питербурхской губернской канцелярии, ис тех, учиня, один экстракт при доношении подать Ея Императорскому Величеству.

Князь В[асилий]. Долгорукой. Князь Ив[ан]. Трубецкой. Андрей Ушаков, Граф Алексей Бестужев-Рюмин, Александр Нарышкин, Князь Михаила Голицин. Иван Бахметев. Князь Алексей Голицын.

Обер-секретарь Матвей Козмин, секретарь Семен Орлов.

Подписан маия 11 дня 1744 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

№ 1. РГАДА, ф. 248, оп. 105, д. 8321, л. 262—263 об.

1 То есть по Соборному уложению 1648 г.

2 Екатерина I Алексеевна (1684—1727), с 1712 г. супруга царя и императора Петра I Великого, с 1725 г. российская императрица.

3 На сенатском докладе с тем же текстом Елизавета Петровна 10 мая 1744 г. начертала против этого абзаца: «Таким образом и ноне повелеваю чинить Сенату, и получа мне объявить» (РГАДА, оп. 113, д. 919, л. 5, 5 об.).

- 49 -

4 Петр II Алексеевич (1715—1730), внук императора Петра I Великого, с 1727 г. российский император.

5 Ласси Петр Петрович (?—1751), с 1700 г. на русской службе, с февраля 1736 г. генерал-фельдмаршал, участник Северной войны (1700—1721), войны за польское наследство (1733—1735), русско-турецкой войны (1735—1739), во время русско-шведской войны 1741—1743 гг. главнокомандующий русской армии.

6 Гилленборг Карл (1679—1746), с 1723 г. член риксрода (сенатор), с 16/27 апреля 1739 г. по 9/20 декабря 1746 г. в ранге канцлера или президента Канцелярии-коллегии реально управлял Швецией.

7 Долгоруков Василий Владимирович (?—1746), князь, участник Северной войны (1700—1721), в 1730 г. член Верховного тайного Совета, член Сената (1730—1731), с 1731 по 1741 г. в тюремном заключении, с декабря 1741 г. член Сената и президент Военной коллегии.

8 Трубецкой Иван Юрьевич (1667—1750), князь, с 1728 г. генерал-фельдмаршал, с 1730 по 1739 гг. и с 1741 г. член Сената.

9 Чернышев Григорий Петрович (1672—1745), граф Российской империи, с 1730 г. генерал-аншеф, в 1730—1735 гг. и с 1740 г. член Сената.

10 Ушаков Андрей Иванович (1672—1747), с октября 1721 г. генерал-майор, с февраля 1727 г. генерал-лейтенант, с 1725 г. член Сената, с апреля 1730 г. подполковник л.-гв. Семеновского полка, генерал-адъютант императрицы и генерал-аншеф, с 1731 г. начальник Тайной канцелярии.

11 Голицын Михаил Михайлович (1685—1764), младший брат петровского генерал-фельдмаршала М. М. Голицына, с 1732 г. от флота генерал-крикс-комиссар, с 1741 г. член Сената, в декабре 1744 г. назначен послом в Персию.

12 Бахметев Иван Иванович, с 1733 г. генерал-майор, участник военных кампаний в Польше (1734—1735) и с Турцией (1736—1739), с 1740 г. генерал-поручик, в 1740—1741 гг. и с 1741 г. член Сената.

13 Новосильцев Василий Яковлевич (1680—1743), с 1726 г. член Сената.

14 Голицын Алексей Дмитриевич (1697—1768), князь, с 1741 г. член Сената.

15 Козмин Матвей Семенович (1690—1764), с 1724 г. обер-секретарь Сената.

№ 2. РГАДА, ф. 248, оп. 105, д. 8322, л. 113—114.

1 Сенат, наведя справки в архивах, предложил считать политической смертью помилование осужденного после того, как тот будет положен на плаху или возведен на виселицу.

2 Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1766), граф Российской империи, с 1741 г. вице-канцлер и член Сената, с 1744 г. канцлер Российской империи.

3 Нарышкин Александр Львович (1694—1746), с 1733 г. член Сената, с 1736 г. главный командир Канцелярии от строений.

№ 2а. РГАДА, ф. 248, оп. 105, д. 8322, л. 115, 115 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Сиятелнейший князь,

милостивый государь мой, князь Никита Юрьевич,Присланной от Вашего Сиятелства доклад Правителствующаго Сената о рогорвицком строении получил, и Ее Императорскому Величеству для высочайшей конфирмации в свое время поднесен будет. Во оном докладе упоминаются тому строению чертежи. И, ежели оные имеются в Сенате, благоволите Ваше Сиятелство прислать ко мне, понеже оные потребны быть при вышеписанном докладе, когда имеет быть подан.

Вашего Сиятелства, милостиваго государя моего покорнейший слуга

барон Иван Черкасов.

- 50 -

В 30 де[нь] апреля 1746 году.

Помета внизу листа: «Получено 1-го числа маия и того ж числа взнесенные при доношении из адмиралтейской колеги[и] о рогорвицкой гавани чертеж и профиль в кабинете Ея Императорского Величества тайному советнику и ковалеру барону Ивану Антоновичу Черкасову поданы секретарем Орловым»

(РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1023, л. 27).

2

Указ нашему Сенату.

Известно нам учинилось, что статской советник Никита Демидов, купленое у князей Репниных в Оболенском уезде село Ильинское с деревнями принуждает к заводским работам и, якобы за ослушание, крестьян держит под караулом с тем намерением, чтоб оными розыскивать. Того ради повелеваем нашему Сенату отказывать за него, Демидова, той вотчины не велеть, и от владения оною ему, Демидову, отказать, и зборов никаких с них збирать ему не велеть, ибо мы оную вотчину указали приписать к нашим собственным вотчинам. И для того окладныя доходы збирать в нашу собственных вотчин канцелярию, а ему, Демидову, за ту вотчину данные от него, Демидова, князьям Репниным денги с пошлинами и протчими росходы, сколко явится по записке, повелим выдать из казны нашей. Содержащихся же за караулом крестьян той вотчины свободить. И о том, куды надлежит, послать наши указы. 24-го декабря 1751».

(РГАДА, ф. 11, оп. 1, д. 95, ч. 2, л. 111, 112).

3

В Правителствующий Сенат.

Ея Императорскаго Величества от дежурного генерал-адъютанта.Ея Императорское Величество всемилостивейшая государыня повелела указать поданную челобитную от волости Ромоданова з деревнями от старосты Андрея Степанова с товарищи отослать в Правителствущий Сенат и их подателев самих под караулом с таким императорским соизволением, дабы по той челобитной мужиков распросить и держать под караулом, а не пытать и не наказывать. А как камисия над крестьянами кончится, то по данной челобитной в разорении и в мучителстве и запытании и в повешении крестьян им, Демидовым, о том о всем в Правителствующем Сенате изследовать и Ея Императорскому Величеству, что окажется, доложить.

Александр Бутурлин.

Июля 22 дня 1752 году.

Слушано июля 23. Вторично слушано 24 июля ж.

(РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1562а, л. 846).

Публикация К. А. ПИСАРЕНКО