- 168 -

ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО ЭМИГРАЦИИ

1918—19205.Х.47. Брюссель. Свыше двухсот рукописных страниц моих воспоминаний, охвативших революционный период и написанных мною под свежим еще впечатлением по водвороении в 1922 году в Далевиц под Берлином, к большому моему огорчению в той же нашей «Далевке» остались и, конечно, погибли во время нашего бегства в 1945 году. Прошли еще тревожные два года, в которые я не имел возможности сосредоточиться. Предполагавшееся кратковременное пребывание в Бельгии в силу некоторых обстоятельств затягивается на неопределенное время. Милейший Евгений Ад[ольфович?] Буткевич, бывший генеральный консул, а ныне представитель ИРО1, любезно предоставил мне пишущую машинку, и вот я хочу попытаться восстановить в памяти хотя бы в самых общих чертах мои личные переживания того времени, учитывая, конечно, что они не могут быть столь подробны и не могут отличаться свежестью впечатлений.

Пишу в холостяцкой квартире по № 29 рю дю Корнет. Около нашей улицы имеется крохотная, утопающая в зелени и диком винограде уютная православная церковка, когда-то выстроенная из гаража для ныне уже упраздненного детского приюта. Теперь этот храм так, сам по себе, ни к какой из взаимно враждующих епархий, кажется, не принадлежит. Священник, монах, не обращая внимание на стоящие над ним верхи, чуть ли не ежедневно, для прихожан и себя служит Господу Богу, а служит службу длинную, монастырскую. Эта церковь, вероятно, и притянула в эту местность многих русских эмигрантов, с которыми часто приходится встречаться.

Особенно хороша Корнетовская уличка своей близостью к Журдановской площади, где ежедневно, не исключая воскресений и праздничных дней, происходит обильнейший базар, торгующий преимущественно продовольственными продуктами, но и текстильным и сапожным товаром. В 9 часов утра раскрываются палатки, а к 12 часам дня пустые лавки складываются и отвозятся. Днем же эта площадь, очищенная от мусора и тщательно вымытая, служит для всяких игр и представлений, а раз в год, всегда с 1-го октября, сюда наезжает на многих десятках грузовиков целый город балаганов, каруселей, тиров и других народных увеселений. Музыка тогда с утра до глубокой ночи играет непрерывно и одновременно самые разнообразные вещи в разных балаганах. Такова внешняя обстановка, при которой я возобновляю свой, если позволено так сказать, литературный труд. Как раз гремит музыка и слышен гомон веселой толпы.

Внутренняя обстановка следующая: обширная комната par terre (партер) с большим, подобным лавочной витрине, окном, каменный пол, покрытый большим ковром. На

- 169 -

стенах любимые мои картины: Горбатова2 — Псков, деревня близ Сергиево-Троицкого монастыря, наш далевицкий сад с чайным столом под яблоней и всей нашей семьей. Несколько пейзажей Алика, портрет Сандрика3 работы Остроумова4, а также большое полотно Горбатова — «Речка Великая при впадении ее в Псковское озеро». Со слов В. С. Арсеньева5, изображено имение «Устье», подаренное во время Великой войны каким-то помещиком-бароном Императрице Александре Федоровне и переданное ею в Татьянинский комитет6 для устройства офицерского госпиталя.

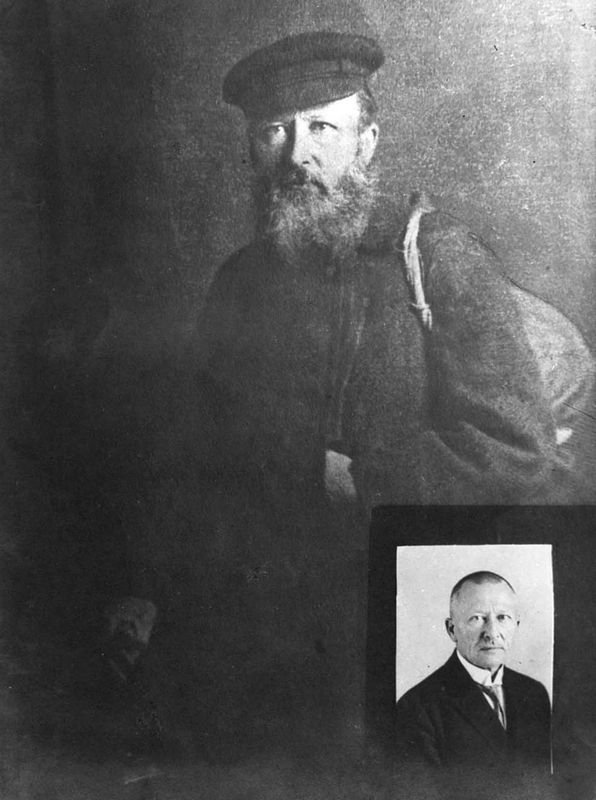

Ф. В. Шлиппе. 1920

В такой вот спокойной, мирной обстановке я мысленно возвращаюсь в грозное время революции и вспоминаю мои личные переживания тех лет.

I

ПЕРВОЕ БЕГСТВО ИЗ МОСКВЫ НА УКРАИНУ

лето и осень 1918События, которыми я думаю начать мои повествования, относятся ко второй половине июля 1918 г. В Москве распространялись слухи о зверском убийстве всей Царской семьи в Екатеринбурге7. Слухи эти казались столь чудовищными, что им не поверили. Настроение было удрученное. Семья моя, как обычно в летнее время, жила в Быкасове, между тем как семья брата и родители уже

- 170 -

не считали возможным оставаться в деревне и переехали в Москву, в Гусятников переулок, в дом его покойного тестя Беренс.

Мое пребывание в деревне было тоже не совсем безопасно, а потому я предпочитал туда только наезжать, а сам продолжал официально заниматься делами Общества Юрия Степановича Нечаева-Мальцова8, председателем правления коего я состоял. Фактически моя деятельность была сведена почти к нулю по причине вмешательства советов рабочих депутатов. Живя на Спиридоновке, я часто встречался с проживавшим в Гранатном переулке Михаилом Константиновичем Якимовым, моим старым другом по земской деятельности и Красному кресту. Он, в свою очередь, установил связь с некоторыми эсерами и эсдеками, остававшимися за флагом и после большевистской революции. К их числу относился и известный Савинков Через него мой друг узнал, что большевиками был составлен список подлежавших аресту москвичей, содержавший 61 имя. Названы были Александр Васильевич Кривошеин, бывший министр земледелия (он после ухода со службы работал в фирме Морозовых), Александр Александрович Риттих, бывший мой начальник по землеустройству и чуть ли не последний до революции министр земледелия, многие другие и сам я. Якимов посоветовал мне немедленно уехать из Москвы и настойчиво повторил этот совет рано утром следующего дня. Я так и поступил, в тот же день уехал проститься с семьей в Быкасово, а проживавшей в нашем доме Елизавете Петровне Берг сказал на случай прихода большевиков, что уехал по делам службы на заводы. По возвращении из Быкасова я только по телефону снесся с Елизаветой Петровной и узнал от нее, что в день моего отъезда уже приходили меня арестовывать. Через Форштеттера, директора одного московского банка, который почему-то исполнял обязанности украинского консула, мне очень быстро удалось получить проездную визу на Украину. В поезде со мной ехал А. А. Риттих. Помню, как мы с ним стояли на площадке вагона в тот момент, когда поезд, сильно замедлив ход, перекатывал через границу. Риттих, уже испытавший тюремное заключение, невероятно нервничал и успокоился лишь тогда, когда показались первые германские и украинские солдаты и было ясно, что мы выскочили из советского рая. Кривошеин прибыл в Киев одновременно с нами, но иным путем. Он с другим поездом доехал до границы, перешел ее пешком в солдатской форме, а дальше доехал на автомобиле. Ему счастливо удалось избежать ареста в конторе Морозовых. Когда к нему пришли в кабинет, у него случайно был открыт стальной шкап. Красноармейцы увлеклись его осмотром и не обратили внимание, как Александр Васильевич спокойно вышел из комнаты и так же незаметно покинул дом.

В Киеве была радостная встреча с ним и многими другими друзьями и сослуживцами, которым уже раньше удалось выбраться. Со мной в одном поезде приехал и мой товарищ по Сельскохозяйственному институту Владимир Николаевич Штейн. Как разны были наши настроения в 1897 году, когда мы случайно познакомились в поезде по пути из Киева в Москву. Он уже был в зеленой форме студента Петровско-Разумовскго, а я возвращался после многомесячного

- 171 -

путешествия с Международным геологическим конгрессом, с намерением надеть эту же форму.

Золотая свадьба Владимира Карловича и Ольги Альбертовны ф. Шлиппе. 12/25 сент.,

1920 года в Дрездене, Zeblerscher Weg. Среди гостей: Маргарита Владимировна, Виктор

Викторович Шлиппе, Ада Фальц-Фейн, Альберт Владимирович Шлиппе, Хуго фон

Вогау, Е. П. и Ф. В. Шлиппе, Мария Андреевна Шванебах, урожд. Беренс, Лидия

Набокова, урожд. Фальц-Фейн, Б. Ф. и П. Ф. Шлиппе, Г. К. и В. К. Шлиппе, Б. В. ШлиппеОб Украине того времени и ее правителе гетмане Скоропадском9 столько написано, что нет надобности характеризовать это, выросшее из войны и революции, кратковременное государство. Помню, как на съезде хлеборобов один сельский учитель выступил с обличительной речью, жаловался, что с тех пор, как стало обязательным преподавание украинского языка и отмена русского, школы опустели, ибо «украинский язык также искусственно выдуман, как и сама Украина». Эта фраза, к моему удивлению, но и радостному успокоению, была встречена громом аплодисментов. После этого мне показалось, что сепаратистское движение не имеет корней в самом населении, лучшими своими представителями, участвовавшими на съезде. Но, конечно, ловкой пропагандой можно как угодно развратить мышление народное. Сам Скоропадский мне говорил, что он пошел на предложение принять гетманство и отделить Украину от остальной России только из тех соображений, что тем самым создастся, как он надеялся, незатронутый большевизмом оазис, откуда будет распространяться оздоровляющее влияние.

- 172 -

В ближайшем окружении гетмана я застал многих старых друзей. Должность председателя совета министров занимал бывший председатель Полтавской Губернской земской управы Лизогуб, министром внутренних дел был Игорь Александрович Кистяковский, известный московский присяжный поверенный, который между прочим был юрисконсультом Ю. С. Нечаева-Мальцова. Товарищем министра был Сергей Тимофеевич Варун-Секрет, бывший товарищ председателя Государственной Думы, министром земледелия — Колокольцов, знаменитый председатель Волчанской уездной земской управы, которая из всех уездов России по развитию земского дела шла впереди и служила показательным примером. (Этот выдающийся человек, столько в жизни сделавший на благо населения, в эмиграции дошел до полной нищеты и лишил себя жизни.) Встретил я там и А. А. Зноско-Боровского и Афонасенко, сменивших меня в свое время на посту вице-директора Департамента земледелия, и многих других. Очень быстро закрутились всякие совещания, главной задачей которых было, конечно, изыскание способов освобождения России от большевистского ига. Общий российский вопрос интересовал всех украинских деятелей гораздо больше, чем мысли об укреплении самостоятельной Украины. Некоторые из этих совещаний, наиболее серьезные и конфиденциальные, происходили на квартире С. Т. Варун-Секрета. В этих совещаниях принимали участие и некоторые представители низвергнутого Временного правительства. Познакомился я там с П. Н. Милюковым, встречал и лиц из кругов оппозиционной общественности, таких как князь Павел Дмитриевич Долгоруков10 и другие. Совещания эти реального значения не имели, но были интересны, так как там всегда получалась новейшая информация. Там мы узнали о формировании добровольческих армий, об избрании генерала П. Н. Краснова наказным атаманом, о его расхождении с Деникиным11 и т. д.

Меня все эти совещания совершенно не удовлетворяли, ибо я чувствовал полную бесцельность наших бесед; вместо активной работы мы занимались теоретическими спорами и шли кто в лес, кто по дрова. Неоднократно я хотел прекратить посещение этих вечеров, а когда наступал час, то все-таки тянуло и повидаться и поболтать. Менее серьезные разногласия были у Краснова с гетманом Скорпадским, они, во всяком случае, не помешали им устроить даже личное свидание на границе двух вновь созданных государств, вырезанных из российского тела. Генеральские раздоры не предвещали ничего доброго, тем более, что довольно быстро стало развиваться левое самостийное движение под руководством щирого украинца Петлюры12, имя которого до тех пор не было известно. Пока держалась Германия, и Скоропадский мог опираться на оккупационные войска, это подпольное движение было не страшно. Но как только после отречения Вильгельма13 стала распадаться дисциплина германских войск, так опасность этого движения стала очевидной.

Перед спешным своим отъездом из Москвы я с трудом наскреб 50 тыс. рублей, так как все банковские вклады были уже конфискованы. С собой я взял не много, а остальное, отдал семье. Надо было зарабатывать. Графиня Елизавета

- 173 -

Васильевна Мусина-Пушкина, недавно овдовевшая, предложила мне разобраться в крупном имуществе ее покойного мужа. Ее сын, очень толковый и быстро соображающий молодой человек, не имел делового опыта; поэтому я должен был не только сам изучить общее положение и составить баланс имущества и доходов, но одновременно ввести в дело и молодого графа. Начались весьма интересные поездки по имениям с сахарными заводами в Киевской и Черниговской губерниях. К сожалению, я не помню названий этих прекрасных владений, но мысленно вижу их перед собой: красивые усадьбы, тучные поля, отличный урожай сахарной свеклы и пшеницы, громадные стада волов, откармливаемых сахарной бардой, довольных работников. Сентябрь и октябрь я провел с молодым графом в почти беспрерывных путешествиях. Имущество оказалось громадное, в полном порядке, невзирая на войну и оккупацию, доходы большие, так что мой труд безболезненно мог быть щедро вознагражден. При расчете с графиней я получил крупную сумму, но должен был одновременно исполнить одну ее просьбу, а именно, дать ей возможность перевести на валюту украинские червонцы. Тут стоит упомянуть, что в свое время мне удалось вернуть Ливерпульской хлопковой фирме заключенные с ней контракты на покупку большого количества хлопка для текстильных заводов Нечаева-Мальцова. Так как цена хлопка поднялась, то согласно договора, избыток шел в пользу нашей фирмы. Большевистский контроль счел эти контракты опасной спекуляцией и их не признал, такими образом я получил возможность ими лично распорядиться. Теперь я имел при себе документы на 38 тысяч фунтов стерлингов, которые берег для их законного владельца графа Павла Николаевича Игнатьева. Граф был в это время на Кавказе, сношения с ним были затруднительны. Но мне было известно, что он терпит нужду. Обдумывая просьбу Мусиной-Пушкиной, я согласился ей пойти навстречу в размере 3 тысяч фунтов, имевшихся в виде отдельного письма. Полученные за них по курсу триста тысяч червонцев я распределил на три ровные части. Одну сотню тысяч препроводил через один верный банк Игнатьеву на Кавказ, другую дал на хранение Адельгейму, старому другу графа в Киеве еще со времени его там губернаторства, а последнюю взял себе как зачет за недоплаченное мне в большевистское время содержание и проценты. Об этом, в общем-то малоинтересном деле я здесь упоминаю потому, что некоторое время спустя, уже в эмиграции, из-за него возникли недоразумения, которые чуть было не нарушили наших с Игнатьевым дружеских отношений.

На одном из вышеупомянутых совещаний князь П. Д. Долгоруков мне сообщил, что он виделся с одной дамой Лидией Васильевной, которая, узнав о моем приезде в Киев, просила, чтобы я ей немедленно позвонил. Фамилию этой дамы мне тоже назвали, но мне она была не знакома, и я недоумевал, с кем придется встретиться. Из разговора по телефону сейчас же выяснилось, что это была милейшая Лидочка Липская, в которую я гимназистом в Екатеринославе14 смертно был влюблен, когда был и, кажется, пользовался взаимностью. Не возвращаясь в заседание, я прямо поехал к ней и остолбенел, увидев передо мной Лидочку

- 174 -

такой же молодой, свежей и красивой, какой я ее помнил с 1892 года. Прошло 26 лет, у меня уже появилась проседь, а она блистала молодостью. Поразило меня только, что на мой восторженный возглас «Лидочка!» — она на меня посмотрела с полным недоумением. Ошибка выяснилась тут же, когда к нам вышла очень бельфамистая15, но все же с признаками наступающей осени, сама Лидочка-мать. Немного забегая вперед, расскажу, что когда я в декабре 1918-го года уезжал уже в сильные морозы из Киева в Ригу, Лидочка дала мне с собой, не спросясь мужа, одну его меховую шубу. Хотя у него была другая, новая шуба, он остался этим недоволен. Во время двухнедельного путешествия до Риги в нетопленых скотских вагонах эта енотовая шуба сослужила мне хорошую службу, без нее я в своем легком летнем пальтишке, вероятно, погиб бы. Года два или три спустя я имел возможность вернуть ее хозяину, тоже уехавшему за границу. Тут эта шуба оказалась спасением и для него, ибо от продажи ее он выручил столько, что смог полностью экипироваться, проехать в Париж и прожить до момента нахождения заработка. Жены его еще до его выезда скоропостижно скончалась. С благодарностью вспоминаю об этом милом человеке.

В Киев приехал и Виктор Густавович Шлиппе, мой двоюродный брат, который по поручению владельца Аскании Новы Фридриха Фальц-Фейна разрабатывал какие-то дела в связи с продажей леса из его польского имения. Приехал и Лука Богданович Люц, бывший член Государственной Думы, который здесь выполнял функцию связного между гетманом Скоропадским и командованием оккупационных германских войск. Встретил я там и Шуру Гантерта в форме гетманского офицера. Как-то я был приглашен на обед к гетману. Обед был парадный, человек на 50. Поразило меня исключительно красивое убранство стола. На стенах висели подделанные под старые, а может быть и действительно старые, но плохо написанные портреты гетманов. До обеда граф Дмитрий Адамович Олсуфьев познакомил меня с женой гетмана, Александрой Петровной, дочерью Петра Павловича Дурново, бывшего Московского генерал-губернатора, я его упомянул, описывая празднование 50-летия земских учреждений. Установленное с Александрой Петровной знакомство продолжалось и в Берлине вплоть до 1945 года. За обедом я видел одного полковника, который мне казался приближенным к гетману, и его же я снова встретил всего несколько месяцев спустя, теперь с окладистой бородой, в штабе Петлюры, куда меня привели для допроса. Как непрочны были все эти формирования, и как неверны и бесхребетны люди в них участвовавшие! Установилась и связь с самим гетманом. Несколько раз Павел Петрович меня приглашал для бесед, преимущественно по земельным вопросам, но так как эти разговоры ни к чему не приводили, и мне все яснее становилось не долговременность гетманской власти, я постепенно стал от них уклоняться. Впоследствии он, видимо, под влиянием щирых самостийников сам уверовал в необходимость полного освобождения Украины от «поработившей ее Московии», а в свое время он чувствовал себя больше свитским генералом Русского Царя, чем сепаратистом. Как человек, как вельможа, красивый представитель виднейшего

- 175 -

из гвардейских полков, Скоропадский произвел на меня симпатичное впечатление, но его понятия о внутренней и внешней политике Украины мне показались недомыслием, сумбуром, а особенно не нравилось его покорное, подобострастное отношение к представителям германского командования.

Ф. В. Шлиппе и К. А. Галяшкин. 1920-е гг.

Еще со многими пришлось в Киеве повидаться из прежних друзей и знакомых. В частности, там состоялась встреча и примирение с бывшим московским губернатором графом Николаем Леонидовичем Муравьевым, который признал несправедливое ко мне отношение во время войны, попросил простить ему и перейти на дружеское «ты»

Четырехмесячное мое пребывание в Киеве было весьма приятной передышкой после без малого годового испытания большевистского режима. Время прошло быстро как фильм на экране. Прибыл я в жаркий июльский день, еще с месяц ежедневно купался в Днепре, а к концу ноября уже завернули крепкие морозы. Случайно я узнал через приехавшего Готфрида Лессинга16, что моя семья, а также мои родители и братья уехали в Ригу, в то время также оккупированную немцами. Мы сговорились с Виктором и в начале декабря двинулись в путь. В это время революция в Германии17 уже привела к быстрому распаду воинской дисциплины, чем не преминули сейчас же воспользоваться Петлюровские отряды. Раз пять или шесть нам с Виктором надо было переходить из зон гетманского в зоны

- 176 -

петлюровского влияния. Две недели мы были в пути, преодолевая всевозможные трудности, и двоюродный брат был мне прекрасным товарищем. По пути встретил я Федора Иосифовича Шлеммера, бывшего моего сотрудника по землеустройству, который занимал пост уездного губернатора. В двадцатых числах декабря мы прибыли в Ригу, где застали в добром здоровье всю нашу семью.

II

РИГА

20 декабря 1918 по 15 апреля 1919 г.Жена с детьми и Верой, няней младшего сына, мои родители с братьями и сестрой Маргаритой благополучно выбрались из Москвы в конце октября под видом балтийских репатриантов. Герман Берг18, как для своей семьи так и для всех наших выхлопотал документы, которые обеспечили всем безопасный выезд и проезд до Риги. Рига была под германской оккупацией и там в противоположность к Киеву, несмотря на падение императорской власти, воинская дисциплина как-то по инерции держалась.

После моего отъезда на Украину летом 1918-го года жена с детьми оставалась в Быкасове и продолжала свои хозяйственные работы. Население относилось к ней с большим вниманием и заботой. Были некоторые грубые проявления со стороны местных большевистских комиссаров, но крестьяне ее в обиду не давали. Только после полного окончания уборки, когда все было за наш счет и нашими трудами завершено, сперва потребовали сдачи всего урожая, а затем велели немедленно оставить усадьбу. Московская наша квартира была уже занята другими, пришлось семью распределить по разным местам. К счастью, скоро устроилось дело с выездом в Ригу. Но и этот короткий срок был чрезвычайно волнительный. Жену неоднократно вызывали в Чрезвычайку для допроса обо мне. Только сообщение о моей гибели дало ей возможность как вдове получить право на выезд из Москвы. Документ был подписан красными чернилами комиссаром Караханом, который спустя несколько лет сам сделался жертвой террора.

В Риге семья устроилась так: родители разместились в квартире стариков Бергман, в то время уже покойных; рядом в квартире их сын Евгений с женой Соней, урожденной Шлиппе. Лиля сняла хорошую шестикомнатную квартиру на Елизаветинской улице, где поселилась с сыновьями и своей матерью и сейчас же организовала на коммерческих началах общественную столовую. Имея от 30 до 40 клиентов, она могла почти даром прокормить свою семью. Бабушка готовила, а жена скупала провизию, привлекала клиентов и со свойственной ей энергией и умением вела все дело. Братья работали в каком-то садоводстве, сестра Марга вела хозяйство и ухаживала за родителями. Мальчики опять начали учиться в школе. В такой обстановке я застал всю семью. Радость встречи была велика, а для них мое появление было к тому же и неожиданно. Рига в то время жила вполне мирной жизнью при полном порядке и совершенной обеспеченности. Улицы блистали

- 177 -

чистотой, базары были полны товарами и покупателями, цены нормальные, публика была довольная и спокойная. Ужасы революции сразу куда-то далеко отошли, и так было приятно жить опять после долгого времени в кругу своих близких и в таких прекрасных условиях. Конечно, чувствовалось, что это только короткий этап, что не следует засиживаться, а необходимо продолжать путь за пределы российских границ. Но надвигавшееся Рождество и желание, хотя бы этот великий праздник провести спокойно и уютно, побуждало нас не торопиться с дальнейшим передвижением. Опасность, казалось, еще далека. Провели великолепно праздники и в кругу семьи, и в общении с родственниками, друзьями и знакомыми, которые тем же порядком из Москвы добрались до Риги. Был там и дядя Густав Карлович Шлиппе с семьей, Карнацы19, барон Крюденер-Струве20, и многие другие. Русская колония была довольно большая. Меня попросили в одном собрании сделать доклад о моих украинских впечатлениях. Мои сведения и впечатления диаметрально противоречили тем слухам, которые здесь ходили. Люди были разочарованы, но все же рады получить достоверные сведения о событиях на Украине, хотя услышанное должно их было побудить к дальнейшему продвижению. Наступил Новый 1919 год. Встретили мы его еще весело и беззаботно. Все собрались и три поколения дружно отпраздновали этот переход.

А в ночь на второе января запылал зловещим пламенем Рижский городской театр. Этот пожар, потребовавший много жертв, был не случайный. Поджог театра должен был послужить сигналом для большевистской революции в Балтийском крае. Уже на другой день повсюду появились группы красногвардейцев, преимущественно латышей, которые стали нападать на немногочисленные германские оккупационные части и громить учреждения. Непонятно для чего вмешалась английская эскадра, прибывшая в Рижский порт. Она дала несколько пушечных выстрелов по городу, разрушила какую-то школу и удалилась. В эти дни началось бешеное захватывание пассажирских и грузовых пароходов для отъезда из Риги. Пошел и я посмотреть на пароход и должен был, к сожалению, убедиться, что в таких условиях ни родителей, ни детей везти нельзя. Сверх всяких норм набивались трюмы пароходов, спускались туда люди на лебедках, раздавался крик и стон. К тому же погода стояла дождливая и ветреная, так что пассажирам еще предстояла качка. Все-таки многие рискнули выехать, в том числе Карнацы. Впоследствии я часто сожалел, что у меня не хватило мужества вывезти семью, ибо то, что пришлось бы нам пережить на Балтийском море в течение каких-нибудь трех или четырех дней, не может сравниться с теми мучениями, которые выпали на нашу долю в течение всего 1919 года.

Через несколько дней германские войска удалились, а большевики вступили и заняли город. По трафарету пошло углубление революции. То, что в Москве продолжалось месяцами, здесь совершалось в несколько дней. Во главе оказались уже прошедшие революционную школу латыши, беспощадно действовавшие по определенным планам. Кроме революционного пафоса ими еще руководила национальная ненависть к балтийским немцам, почему их меры имели исключительно

- 178 -

злобный, зверский характер. Спасаться пришлось под защиту всяких учреждений. Братья работали уже в садовом заведении, а мне пришлось поступить лаборантом в химическую лабораторию Технологического Института, где муж моей двоюродной сестры Вали Бурсиан был профессором21. Работа была легкая и интересная, я после многих лет имел опять возможность вернуться к химическим анализам, чем так увлекался в студенческие времена. Первые два месяца сравнительно беспокоили мало, хотя и были некоторые неприятности из-за паспортов и квартиры. Арестован был Валя Берг, который по указанию своего отца еще до прихода большевиков внес баронский титул в свой паспорт, а после их появления неудачно стер эту вставку и был привлечен за незаконное исправление паспорта. Затем был арестован управляющий графа Шереметева, почтенный старик, имени которого не помню. Он так и не вернулся и по слухам был расстрелян. На жизни в городе приход большевиков отразился катастрофически. Провизия сразу исчезла, базары опустели, вместо рыбы и овощей продавались только похоронные веночки и крестики. Замерло движение, почувствовался нажим тяжелой мертвящей руки. Нам пришлось уплотниться. Родители переехали к нам. В один из вечеров мы в ожидании ужина засели, три брата с отцом поиграть в винт. В это время с шумом и криком ввалилось несколько вооруженных латышей и всю нашу семью за исключением няни Веры повели в милицию. Даже трехлетний сын Алик, который уже спал, по требованию красногвардейцев был разбужен и взят с собой. Дома осталась Елизавета Петровна Берг со своими детьми. Арестованы были мои родители, Лилина мама, сама Лиля, сестра, два брата Борис и Альберт, три сына и я. Сперва нас отвели в какую-то городскую квартиру и, вместе с примерно тридцатью другими, заперли в небольшой пустой комнате. Расположиться пришлось на голом полу при полной темноте. Так мы просидели до четырех или пяти часов утра. Было еще темно, нас с руганью и криком подняли и велели собраться на улице. Детей всех трех отпустили домой. Собралась довольно большая группа арестованных, нас поставили по четыре человека в ряд. Перед уходом нам был объявлен лозунг: «помощник смерти». Что это означало, нам не разъяснили. В грозном тоне было заявлено, что отстающий будет на месте расстрелян. Отцу было уже 85 лет, и хотя он для своего возраста был исключительно бодрый, у нас все-таки было основание опасаться, что он не выдержит далекого марша. Слухи ходили, что нас ведут в центральную тюрьму, расположенную в пяти километрах от центра города. Погода была прескверная, при легкой оттепели шел снег и дул сильный ветер. Мы с братом Борисом взяли отца под руки, Альберт повел мамаш, жена и сестра помогали. После часового хождения мы без потерь добрались до тюрьмы. Там нас встретил невероятно грубый сторож на костыле и объявил, что нам приуготовлены отвечающие нашему высокому положению помещения. Тут же нас разделили, и только мне удалось присоединиться к отцу и вместе с ним занять одиночную камеру. Вскоре туда привели еще двух людей. На единственные нары мы положили отца и дали ему отдохнуть от утомительного марша. Продержали нас там несколько дней и кормили одним

- 179 -

Ф. В. и Е. П. Шлиппе провожают сына Петра в Конго. 1928 г.

ломтем хлеба и одной кружкой какой-то темной бурды, в которой иногда плавали картошины. Затем нас перевели в другое, нетопленное здание, в котором лопнули водопроводные трубы, вода разлилась по комнатам, и на полу образовался толстый слой льда. В одну из таких комнат нас ввели человек 30. Встретили мы там много знакомых из балтийской знати, пасторов и профессоров. Собственным теплом мы растопили лед, образовалась невероятная грязь по щиколотку, в которой мы шлепали несколько дней. Один из заключенных, энергичный учитель гимнастики, стал для согревания мелкой рысью бегать по комнате, к нему один за другим стали присоединяться, и наконец гуськом бегали все, кроме стариков и немощных. Этот спорт нас и согревал и отвлекал. Появилось чувство общности, и все немного подбодрились и успокоились. Просидели мы там недели две. Некоторых вызывали, но за малым исключением скоро опять возвращали. Отец мой составил список имен, деливших с нами судьбу. К сожалению я могу вспомнить только немногих, в том числе барона фон дер Рекке, который отличился тем, что при перекличке на имя Рекке не отозвался, а на повторный запрос ответил, что «здесь Рекке нет, но есть барон фон дер Рекке», чем невероятно рассердил комиссара. В конце второй недели явилась комиссия во главе со старым седовласым большевиком, много лет просидевшем в Сибири. По алфавиту был произведен обстоятельный допрос. Очередь до нашего имени дошла на следующий

- 180 -

день. Когда меня вызвали к допросу, то мне задали удививший меня вопрос: знаком ли я со свекло-сахарным производством. Имея трехмесячную практику по поездкам для осмотра сахарных заводов графини Мусиной Пушкиной и сообразив, что на этом вероятно кто-нибудь строит план моего освобождения, я заявил, что являюсь специалистом.

Как я потом узнал от моей матери, в тот момент, когда комиссия ее допрашивала, в комнату вошел один из профессоров Политехникума и в энергичном тоне заявил, что его лишили лучшего сотрудника и большого специалиста по свекло-сахарному производству Шлиппе, что его надо немедленно освободить для исполнения важного правительственного поручения. Потом я этого профессора коротко видел, досадую, что не помню его имени, но вижу его перед собою, высокого роста, с бородкой и кудрями светлых волос. Он вскоре умер, и мне не пришлось его поблагодарить за его заступничество. Если бы он так смело не поступил, то вероятно мне и моей семье пришлось бы разделить участь наших сотоварищей по центральной тюрьме. По сведениям, позже напечатанным, они большей частью из заключения не вернулись, были или расстреляны или умерли с голоду. Свою глубокую признательность я хочу запечатлеть на этих страницах. Если когда-нибудь мои дети или внуки будут читать эти строки, то пусть они благоговейно подумают о том безымянном человеке, доброта и мужество которого спасли нашу семью.

После краткого допроса мне было сказано, что я свободен и должен явиться в Политехникум. Я потребовал освобождения отца, братьев и всех членов семьи. На другой день все были освобождены, я их дождался в тюрьме и вместе с ними ушел. По ошибке жена была вторично арестована, но на следующий же день отпущена. Правительственное поручение, о котором говорил профессор, заключалось в командировке для закупки на юге России свеклосахарных семян для испытания культуры свеклы в Латвии. Я принял это поручение с условием, что семья моя будет принята под защиту правительства, за ней закрепят квартиру и не будет уплотнения.

III

ОДИССЕЯ ОТ 15.IV.1919—15.IV.1920На все это власти согласились, снабдили меня латвийским паспортом, в котором имя и фамилия были несколько искажены: я значился Теодорас Шилпас. В день моего рождения 15 апреля состоялся после некоторых подготовительных работ мой отъезд. В товарном вагоне мы повезли несколько сот хороших мешков для засыпки свекло-сахарными семенами. В качестве политического надзирателя за мной был командирован молодой латыш Рацис. Форма у него была полукрасноармейская, вооружен был с головы до ног: два револьвера, шашка, солдатское ружье со штыком и ручная бомба. Вооружения он из рук не выпускал. Оказался он довольно безобидным юношей, сбитым с толку и попавшим из-за пустяка в ссылку. Там он изучил политграмоту и оказался убежденным большевиком. Он

- 181 -

участвовал в штурме Риги, отличился, и за это получил ответственное назначение сопровождать белого спеца. Довольно скоро мне удалось его приручить, я называл его сынком, готовил нам обоим пищу, делал закупки, занимал его естественно-историческими вопросами и вообще обращался с ним не как с моим охранником, а как с товарищем по общему поручению.

В последние недели до моего отъезда в Риге стал чувствоваться голод. Не было ни мяса, ни хлеба, ни овощей. Лиля с невероятным трудом раздобывала конину, ездили далеко за капустой и картошкой, жиров не было совсем. Лиля за три месяца похудела до неузнаваемости. Когда я по пути в Харьков переехал латвийскую границу и уже на русской стороне на станциях крестьянки продавали масло, то я с такой жадностью на него набросился, что съел целый фунт прямо так без хлеба.

Наш первый этап был город Сумы, где я надеялся скупить семена на заводах Харитоненко. Там продажных семян не оказалось и мы поехали в Богодухов, чтобы оттуда объехать заводы сахарного короля Кенига22. Знакомство с его бо-фисом23 Андреем Егоровичем Вебером, нашим соседом по Быкасову, мне открыло все двери. В первом же имении оказались прекрасные семена и я закупил два вагона. Рацису пришлось поехать в Киев за деньгами, так как его в Риге таковыми не снабдили, но там он без всякой надобности застрял на три недели. По приезде его мы быстро погрузились и двинулись в обратный путь через Харьков. Один вагон был полон до отказа, а во втором мы оставили свободным серединный проход, в котором сами поместились. В Харькове, это было в 20-х числах мая, нам отказали в путевке на Ригу. После всяких запросов Рацису было под секретом сказано, что в Риге имело место сражение с белыми войсками немцев, балтийцев и латышей, которым удалось вновь завоевать город и распространиться на всю Латвию24. Перед нами встал вопрос, как быть дальше. Я настаивал на необходимости вернуть семена, в надежде, что мне удастся остаться на Украине и постепенно перебраться к белым армиям, оперировавшим на юге. Рацис же потребовал продолжения путешествия до Москвы, где он хотел сдать семена и получить указания о моей дальнейшей судьбе. Возвращение в Москву после года моего бегства оттуда, мне, конечно, не улыбалось, я всячески старался переубедить своего охранника, но он оказался таким упрямым, что ничего мне сделать не удалось и пришлось подчиниться его воле.

Перед самой Москвой мы еще чуть не погибли. Наш поезд на последней товарной станции должен был быть рассортирован. Это делается для скорости довольно простым способом. Поезд устанавливается на более возвышенном месте, с которого вагоны самокатом спускаются по разным направлениям. Докатываясь до стоящих на этих путях вагонов, они всею силой ударяют в их буфера. К нашему счастью стрелочник перед спуском наших двух вагонов обратил внимание, что у одного из них не было ни наружных пломб, ни замков. Он заподозрил, что там могут быть люди, дело было глубокой ночью, и стуком в дверь нас разбудил. Мы с трудом успели выскочить, Рацис со всей своей амуницией с ручными

- 182 -

гранатами включительно, как вагоны покатились и ударились в другие. Когда мы подошли и вскрыли вагон, то оказалось, что все мешки с боков свалились на серединный проход и мы неминуемо были бы убиты даже если бы не произошло взрыва гранат.

Оказался я опять в Москве, но уже на совершенно иных основаниях. Рацис считал меня своим пленником, который наверное хотел бы присоединиться к белым в Риге, а потому поместил меня вместе с собой в партийное общежитие на Малой Дмитровке. Оттуда мы в течение первых нескольких дней обходили все учреждения, которые могли бы иметь какое-либо отношение до сахарных семян. Отовсюду нас с руганью выгоняли, беспорядок происходил неописуемый, и действительно, кому было дело до бесцельно загнанных в Москву свекло-сахарных семян. Через мои старые связи удалось найти разрешение этого вопроса и мы благополучно избавились от нашего груза. Остался вопрос о моей персоне. Я за это время установил связь с братом Карлушей и его семьей, с сестрой Алисой и другими родственниками. Узнал, что Александр Дмитриевич Самарин и Владимир Федорович Джунковский сидят в тюрьме, а многие из друзей пропали без вести.

С Рацисом я после долгих уговоров и убеждений договорился до того, что он во время одной из совместных прогулок меня просто утрачивает и докладывает своему начальству, что такой-то латышский подданный (он и имени моего толком не знал) сбежал. Этим моя связь с ним и кончилась. Я вступил в переговоры с моими друзьями по Петровско-Разумовской Академии, в ведении которой находилось несколько образцовых хозяйств из конфискованных помещичьих имений, и вскоре получил скромное место заведующего небольшим имением по Николаевской железной дороге. Когда я там обжился, я пригласил сестру Алису ко мне переехать и заняться нашим общим домашним хозяйством. Лето стояло дивное и, живя в тиши и отличных условиях, мы успокоились и блаженствовали. Так прошло месяца два. В середине августа мое начальство послало меня в Москву купить лошадей, которые были нужны для уборки. Цены на рынке оказались много выше того, что мне было назначено, а потому мне потребовалось испросить специального разрешения у профессора Стебута25, который возглавлял все совхозы, находившиеся в ведении Сельскохозяйственной Академии. Я пошел на его частную квартиру на Никитском бульваре, но там был встречен вооруженными красноармейцами, которые меня тут же ввели в одну комнату, где уже сидело несколько человек, и заперли за собой дверь на ключ. Я оказался арестованным. Из бесед с моими товарищами по несчастью, между которыми оказались и знакомые по академии, выяснилось, что Стебута в эту ночь должны были арестовать, но он вероятно об этом узнал и скрылся. В квартире оставался его старик отец, в прошлом также известный профессор еще дореформенной Петровской академии, который в полном рамолисменте26 бродил по комнате, совершенно не понимая, что происходит. Поздно ночью явилась комиссия Чека, чтобы проверить документы. К сожалению, многих увели, но меня по рассмотрении моего латышского документа сейчас же отпустили на все четыре стороны. Несмотря

- 183 -

на то, что после десяти вечера строго запрещалось показываться на улицах, мне не разрешили остаться до утра в доме, а выгнали на мой собственный риск. Было уже далеко за полночь. Я решил пробраться к брату Карлуше, который жил в то время уже не в собственном доме в Гусятниковом переулке, а где-то около Воронцова поля. Когда я дозвонился, выскочила в растерянном виде его жена Маша и сообщила, что часа два тому назад Карлуша после обыска и допроса был арестован. Главным образом его спрашивали, имеет ли он сведения о месте моего пребывания. Маша убедила меня сейчас же удалиться и к ним не возвращаться. Одни чекисты меня искали, а другие меня имели в руках и выпустили. Я объясняю себе это удачным искажением имени на паспорте.

Postausweis Теодора (Федора) фон Шлиппе. Берлин, июнь 1940 г. (на 3 года)

Вернулся я к Алисе в имение, доложил о случившемся моему начальнику по управлению имением и старому сослуживцу по земской деятельности А. П. Левицкому. Он мне обещал изготовить официальное поручение на юг России для покупки скота, а до его получения было решено мне переехать в имение Луговое, где была центральная опытная станция, в ведении которой находилось и Быкасово. У моего приятеля Дмитриева я переночевал несколько ночей на застекленной веранде, вход в которую из квартиры был так заставлен, что не могло быть подозрения, что там скрывается человек. Во время пребывания в этом затворе я тщательно изучал всякие маршруты и как только документы были

- 184 -

получены, двинулся, чтобы замести следы, сперва по Александровской дороге до Вязьмы, а оттуда на Калугу. В Калуге я должен был обратиться к одному безногому офицеру, принятому на службу переписчиком в местный совдеп. Тот меня снабдил документом «архитектора железнодорожного чека» и послал произвести ремонт зданий, начиная с города Сухиничи. Там я добросовестно составил смету исправления здания старого трактира и сказал местным властям, что пойду набирать рабочих для ремонта. Вышел и прошел по заранее изученным путям верст тридцать или сорок до имения Колодези, принадлежавшего дяде Густаву Карловичу Шлиппе; там продолжал жить его сын Лева, состоявший до революции Козельским уездным предводителем дворянства. Так как он пользовался любовью и доверием местного крестьянства, то он еще осенью 1919 года спокойно жил в своем имении. Только он не занимал больше весь дом, а только небольшую, но вполне достаточную для его семьи часть, а другая была отдана под школу. Даже лошадьми он имел право пользоваться. Неожиданное мое появление всех очень поразило, но и обрадовало, так как через меня им удалось после долгого времени получить сведения о его родителях и сестре Лидочке, которая перед самым нашим арестом в Риге вышла замуж за Карла Романовича Лемана и уехала в Москву. Через несколько дней мы с Левой по старинке на лошадях поехали в другое имение дяди Густава — Чернышино, где так же спокойно жил и благоденствовал другой его сын Николай. Он заведовал официально заводом по изготовлению фанеры, построенном в свое время его отцом для использования больших лесов имения и соседних казенных лесничеств. Николай, уйдя в отставку после повреждений, полученных им при взрыве «Петро-Павловска», занялся своим фанерным заводом и работал с большим успехом. Как опытного спеца большевистские власти его оставили.

Несколько недель я провел с двоюродными братьями и их милыми семьями, чувствуя себя в старой помещичьей атмосфере. Питались отлично, бывала и водочка, которой с большим усердием заведовал младший их брат Володя. Он был, как говорится, любимец публики. Крестьяне его радостно у себя принимали, через них он узнавал всякие новости и служил нам очень ценной ходячей газетой. Делами он занимался мало.

Вчетвером мы стали обдумывать план моего дальнейшего передвижения. Изучены были все карты, я наизусть выучил названия сел и деревень по пути странствования, для меня была приготовлена обмундировка настоящего мешочника. Не хватало только компаньона, но и тот, благодаря Володиным связям, скоро нашелся. Это был бывший исправник одного из уездов Калужской губернии, который вследствие своего полицейского прошлого должен был скрываться. Мы с ним договорились и наметили себе путь по направлению к Белой армии Деникина, который в это время уже продвигался к Орловской губернии. После нежных проводов мы в одно раннее утро двинулись в путь с намерением проходить в день не менее тридцати верст. В несколько дней мы благополучно добрались до

- 185 -

города Мценска27, где пришлось в корне переработать наш маршрут. Пребывание на этом этапе достойно быть особо отмеченным.

У одного из однодворцев на окраине города мы узнали, что не в далеке от города находится хутор Абрикосова, где изготовляются сушеные овощи. Я знал хорошо брата этого Абрикосова, а потому решил к нему зайти и, если возможно, переночевать. Вошли в кухню с черного хода. Вышел хозяин, еще молодой интеллигентный человек. Через несколько минут разговора я рискнул ему назвать свое имя. Он уперся в меня глазами, затем выскочил из кухни в дом и стал громко звать свою жену Машу. Оказалось, что его жена была урожденной княжной Оболенской, сестра которой была замужем за бывшим министром внутренних дел Н. А. Маклаковым. Ее мать княгиня жила вместе с ними на хуторе. Она была дочерью той сестры Льва Николаевича Толстого, которая потом стала монашенкой, и к которой Толстой пришел перед смертью в монастырь28. Сестер Оболенских я знал по Туле и мы воскресили в памяти прошлые хорошие времена. Абрикосов нам заявил, что через час ожидается осмотр его фабрики представителями власти, а потому посоветовал нам пока что уйти не только из его именьица, но даже из уезда и даже губернии. Это было очень просто, ибо совсем близко уже начинался Чернский уезд Тульской губернии, и там находилось соседнее имение Горбовых. Я знал и Горбова и его жену — сестру моего друга Сергея Николаевича Маслова, председателя Орловской губернской земской управы: посмотреть остатки их прекрасного имения мне было интересно. Абрикосов нам сказал, чтобы мы вечерком вернулись, но если на березе перед домом будет висеть тряпка, то значит входить нельзя.

Ясная и теплая осенняя погода в этот день неожиданно повернула на зиму. Пошел мелкий снежок, и сразу похолодало. Мы были одеты по-летнему в простых сапогах и летнем пальто. Управляющий имением Горбовых, очень милый латыш из правых, предложил нам изготовить самодельные валенки. Он взял хорошие лапти, проложил нутро войлоком и привязал их к нашим сапогам. Действительно получилось нечто вроде теплых ботиков, что нас спасло от простуды. Имение было замечательное, с прекрасным домом и богатейшей библиотекой. Усадьба не была разрушена, но как раз при нас на телегах вывозили книги в уездный город. Вповалку, как картошку наваливали ценнейшие издания на возы и ни чем не прикрытыми их увозили. По дороге мы подобрали целый ряд книг в драгоценных переплетах. Так революционные власти разрушали поколениями собираемые коллекции в старых дворянских гнездах.

Вечером мы явились на хутор и за отсутствием тряпки на березе смело вошли в дом. Мария Леонидовна Абрикосова накормила нас на славу. Помню ее слова: я предвкушала с радостью, с каким Вы удовольствием будете есть жареную утку, и специально для Вас зарезала. Старая княгиня трогательно с утра засела мне вязать теплые перчатки. Устроили нам теплую ванну, дали чистое нательное белье. Я и теперь, спустя без малого тридцать лет, с благодарностью вспоминаю, как ласково, по-помещичьи и по-русски мы были приняты этой семьей.

- 186 -

Но гостеприимством содействие Абрикосовых не ограничилось. Он как местный старожил смог нам дать очень важные указания, какими наименее опасными путями нам следует продолжать путь. Были даны и всякие полезные рекомендации. Пробыв у них дня три, мы пустились в дальнейшее странствие. Нам было указано примерное расположение войск, что давало возможность обходить наиболее опасные места. Тем не менее, мы часто попадали на пути передвижения войсковых частей. В течение первой недели все больше попадались встречные красноармейцы, уходившие на север, потом в течение некоторого времени не чувствовалось движение вообще, а затем нас вдруг стали нагонять и, конечно, перегонять красные части. В деревнях нам стали рассказывать, как местности были захвачены белыми, одинаково бранили и тех и других за грабежи, но тем не менее общее настроение было скорее в пользу белых. Передвигаясь ежедневно от 25 до 30 верст, мы дней за десять успели дойти или даже перешагнуть границы Курской губернии. Не могу не отметить с чувством глубочайшей благодарности к русскому мужику, что за все это время, как и потом, когда мы, потерпев неудачу, шли обратно, нам ни разу не было отказано в гостеприимстве, в крове для ночлега и в куске хлеба, миске щей или жирной каше. Мы шли по местам, по которым уже взад и вперед проходили войска, где население уже было общипано, и, тем не менее, двум старикам мешочникам никогда ни в чем не было отказу. Сохранил ли русский человек эти свои светлые черты характера?

По всем признакам Белая армия отступала, а красные за ними так быстро надвигались, что мы с каждым днем все больше убеждались в полной невозможности нагнать белые части и к ним присоединиться. К тому же пошли холода и метели, мы стали передвигаться не больше десяти верст в день, дни становились короткими, а к тому же силы наши слабели. Перед нами встал ребром вопрос, продолжать ли путь или вернуться обратно. Я никогда не любил отказываться от исполнения намеченной задачи; тем более теперь, когда возвращение было связано и с опасностью и большой потерей времени, идти обратно мне не хотелось. Мой компаньон протестовал и в один прекрасный день заявил, что он дальше не пойдет. Продолжать эту авантюру одному было еще более рискованно, и мне после долгих прений пришлось сдаться.

Обратное движение было много труднее и утомительнее, а в особенности не было у нас больше надежды выскочить из красной западни, не было бодрости духа, не было надежды на возможный успех. По пути нашего обратного следования красная власть торжествовала победу. Безжалостно расправлялись с теми, кто при белых проявлял к ним симпатии. Достаточно было слуха или подозрения, чтобы без суда и следствия расстреливать. Жестокая террористическая рука стала на каждом шагу чувствоваться. Нам даже пришлось на время прервать странствие и поработать в одном исполкоме в качестве сторожей и истопников. В разоренном имении мы приводили в порядок единственно уцелевший дом, состоявший из двух комнат, вероятно сторожку. В момент когда мы там растапливали печку и выносили мусор, подъехали большевистские начальники в черных кожаных

- 187 -

куртках и богатых дохах. Нам было велено пойти по деревням и созвать народ для торжественного празднования водворения красных сил. Вместо того, чтобы идти герольдами и зазывать народ, мы решили уйти по добру по здорову и больше на службу и не вернулись. Всех подробностей обратного шествия я и не помню, знаю только, что мы терпели и холод, и голод и примерно через месяц в конце ноября опять вернулись в гостеприимный дом Абрикосовых. Хозяин и тут нам помог. Поехал в город, переговорил с уездным агрономом и привез нам назначение на должности нарядчиков в пригородное имение Гловочево Мценского уезда. Это имение принадлежало прежде графу Шереметеву, а потом Бэк Мармарчеву. Свыше двух месяцев пришлось там прожить, что спасло нас от морозов. Зима была лютая, спасала нас маленькая печурка в нашей проходной комнате, где стояли наши нары. Эта печурка, которую мы любовно топили всяким сушняком из соседнего леса, была нашей радостью и нашим утешением. Она нас обогревала и успокаивала, это был наш ценнейший предмет, с которым мы вели разговоры и выслушивали его песни.

Ф. В. Шлиппе с внуком Петром, сыном А. Ф. Шлиппе. Брюссель, 1948 г.

Управляющим был очень простой, недурной человек, мало знающий, но прилежный. В середине января (1920) он получил приглашение на съезд агрономов советских хозяйств в имение Шеншина под самым Мценском. Было велено привезти с собой организационный план хозяйства по имению. Управляющий

- 188 -

заволновался, не зная как составить организационный план, и утверждал, что его неминуемо прогонят со службы. Тут я предложил ему свои услуги, не предполагая, какие от этого могут быть последствия. В самом элементарном виде я набросал проект плана, который управляющий тщательно переписал. А когда наступил день отъезда, то он потребовал, чтобы я под видом кучера поехал с ним, чтобы в случае каких-либо недоумений помочь ему советом. Сколько я не отнекивался, он под угрозой моего немедленного увольнения настоял на своем. Съезд агрономов происходил в старом помещичьем доме Шеншиных под председательством партийного печника, приезжавшего на шикарном рысаке в прекрасной шубе с барского плеча. После неудачного испытания одного полуграмотного секретаря съезда мой управляющий спровоцировал меня на составление ежедневных журналов прений. Мой многолетний опыт секретарствования в земских собраниях помог мне удовлетворить требования съезда полностью. И вот, дней около десяти я записывал все речи и составлял журналы. Каждое утро прочитывались протоколы предыдущего дня. Председатель несколько раз ко мне подходил, делал всякие намеки, подозревал меня в авторстве плана хозяйства по Головочеву и даже выразился так: «Ты, верно, когда-нибудь высоко сидел?» Как на грех, в архиве местного земства, откуда брались из дел чистые листы бумаги, нашелся один документ за моей полной подписью. Один очень неприятный бухгалтер принес этот документ на съезд и стал другим показывать; к счастью, мне во время удалось получить эту бумагу и ее уничтожить. Она была подписана мною по должности вице-директора Департамента Земледелия после совещания с Орловским губернатором в 1912 году. Съезд подходил к концу. Председатель поручил мне составить общую сводку съезда со всеми диаграммами. В частности было поручено по постановлению съезда план хозяйства Головачева, как образцовый, отправить в губернию. С составлением сводки я не очень торопился, так как в Шеншинском имении жилось много лучше, чем в Головачеве, да и работа была поинтереснее. Прожил там наверно еще недели две.

За это время я познакомился с одним молодым, очень благовидным гвардейским офицером, на которого была возложена какая-то обязанность, связанная с приведением в порядок конских заводов. Мы спали в одной комнате и он был приятным собеседником, хорошо воспитанным и образованным. К большевистской власти он относился враждебно и не жалел выражений, чтобы ее обругивать. Часто он мне говорил про свою молодую жену и ребенка, которых он мечтал выписать к себе. По вечерам мы с ним предпринимали поездки для скупки продовольственных продуктов. В одну из таких поездок он меня свез на мельницу, владельцем которой был бывший слуга писателя Тургенева. Власти не реквизировали эту мельницу. Хозяин старик с женой приняли нас очень гостеприимно. Мы смогли у них купить и муку и крупу, а кроме того они нас угостили хорошим чаем с вкусным вареньем и ватрушками. Нам показали всю квартиру, состоявшую из четырех или пяти комнат, представлявшую музей воспоминаний об авторе «Записок охотника». Там было много портретов и картин, ружья, трубки и всякие

- 189 -

охотничьи принадлежности Тургенева, мебель, на которой он сидел и т. д. Мельница была подарена Тургеневым своему слуге и товарищу по охотам. Несколько раз мы заезжали на мельницу, всегда нас ласково принимали. Мельник, кстати сказать, вполне разделял наше отрицательное отношение к большевикам и считал нас за своих. В один прекрасный день мы опять поехали туда. После чая мой офицер заявил хозяину, что он решил переселиться на мельницу и занять его дом. Старик завопил, но тот вынул из кармана официальную бумагу, дающую ему право выселить мельника и взять квартиру и мельницу для себя. Сцена была ужасная. Старик и старуха рыдали и упрашивали его оставить им хоть одну комнату, тем более, что для семьи офицера квартира была велика. Ничего не помогло, ни мои уговоры, ни сравнение его хамского поступка с действием большевиков, которых он сам так осуждал. В этом вопросе он оказался настолько безжалостен, что даже не позволил им взять с собой мебель и вещи, кроме носильного платья и белья. Мне он ответил: «Если я этого старика окончательно отсюда не выкурю, то в ближайшем времени он меня отсюда высадит. Надо мной поиздевались революционеры достаточно, довольно с них. Теперь я буду для своей семьи захватывать, что плохо лежит». После этой подлой и дикой выходки я перестал с ним говорить и здороваться. К счастью, он чуть ли не на следующий день уехал за семьей, так что я его больше не видал. Что сталось с несчастными стариками, я так и не знаю.

Прошло еще несколько дней, я уже заканчивал свою работу, о которой время от времени приходилось говорить с навещавшим меня председателем съезда. Вечерком зашел ко мне из Мценска (около двух верст от усадьбы) местный ветеринарный врач и сказал мне под строжайшим секретом, что в ближайшие же дни меня должны арестовать, как скрывающегося бывшего товарища министра внутренних дел. Он, отлично зная кто я и посоветовавшись с другими земцами, решил мне дать возможность избегнуть этого ареста. Он привез мне официальный документ — поручение отправиться в Москву для покупки необходимейших лекарств для борьбы со свирепствовавшей в уезде эпизоотии29. Для приобретения этих медикаментов он мне дал крупную сумму денег, но намекнул, что если эти деньги мне будут нужны, то он мне дает право ими пользоваться. Через час я уже стоял на вокзале и ждал проходящего в Москву поезда. Один проходил за другим, все теплушечные и переполненные настолько, что и на буферах, и на крышах сидел народ, несмотря на январский лютый мороз. Кухарка в усадьбе, которая во время моего там пребывания на меня готовила, снабдила меня большой краюшкой хлеба. Эта краюха меня выручила. В одном из поездов я в полуоткрытую дверь теплушки протянул хлеб и предложил его, если меня примут в вагон. Сразу же у меня отобрали хлеб и несколько рук сразу помогли мне вскочить в вагон. А вагон оказался полон выздоравливающими больными от сыпного тифа. Все были во вшах. Компания была мало приятная, тем более, что путешествие длилось около двух суток.

- 190 -

По приезде в Москву я прямо пошел в госпиталь д-ра Шимана, своего старого друга еще по Японской компании. Он купил у Рюхардта особняк на Воронцовом поле, тот самый, из которого я в свое время купил дубовое буазери и украсил им Быкасовскую столовую. Шиман велел меня дезинфицировать и вымыть в ванной. На меня надели чистое белье и больничный халат. В таком виде я оставался несколько дней пациентом госпиталя, пока продумывали и обговаривали мои дальнейшие возможности. Я написал моему старому слуге Федору Михайловичу Косову в деревню Клинского уезда, куда он после отъезда моей семьи из Быкасова переселился, вместе с женой (няней Сашей) и сыном, моим крестником Николаем. Федора я просил одолжить мне свой паспорт. Он сам приехал и лично его мне вручил. И стал я Федором Косовым (паспорта в России в то время выдавались без фотографий и без знаков). Я возобновил опять все свои родственные и другие связи, отыскал сестру и брата, друзей своих: А. Д. Самарина, выпущенного из тюрьмы, М. К. Якимова, М. С. Карпова и многих других. Так как я с момента моего выезда из Риги не брился, то борода у меня выросла большая, и я стал неузнаваем. Ночевал я все в разных местах, редко когда две ночи подряд в одном месте. Однажды я засиделся у Якимова и меня уговаривали остаться там же ночевать. Какое-то необъяснимое чувство меня тянуло прочь, несмотря на то, что я там частенько ночевал, и не было никаких оснований ожидать ночного обыска. Сидел с нами исправлявший обязанности морского министра или вернее комиссара Игнатьев, который жил в том же доме и часто навещал Якимова. На другой день я узнал, что вскоре после моего ухода пришли с обыском, искали какого-то скрывавшегося будто бы у Якимова человека, но к счастью, меня уже не было. И Михаил Константинович Якимов и Игнатьев были впоследствии арестованы и расстреляны, но не в связи с моим у них пребыванием. Частенько я бывал и в доме графа Шереметева на Воздвиженке. Там я узнал, что его бывший главноуправляющий лесными имениями Александр Юльевич Станке в лесном комиссариате заведует лесозаготовками в западных губерниях. Из разговоров с ним выяснилось, что он может мне дать поручение поехать в одно из лесничеств западного края, откуда легче будет выбраться в Ригу. Был выработан план послать в одно из лесничеств недалеко от Великих Лук партию лесопильных инструментов, текстильного товара и продовольствия, и поручить мне, в качестве проводника, полный вагон с этим грузом доставить до места назначения. Взял я себе в помощники бежавшего от преследования и скрывавшегося у д-ра Шимана рижанина Крегера, молодого еще человека, говорившего по-русски с балтийским акцентом. Несмотря на это, я дал ему паспорт моего покойного кучера Василия Ведищева, который был у меня от его вдовы. Новоявленный Василий оказался очень ловким человеком и основательно мне помогал при сборе, доставке и погрузке товара, который мы должны были искать в разных местах. Произошел между прочим такой случай. Зашел я в один из комиссариатов, где мне нужно было получить подпись на каком-то документе, и к страху своему усмотрел, что человек, подпись которого требовалась, был никто иной, как тот самый крестьянин,

- 191 -

гласный губернского земства, который за покушение на меня с 1915 года вплоть до большевистской революции просидел в тюрьме. Обойти его было невозможно, а с другой стороны, было ясно, что если он меня узнает, то мне не поздоровится. К моему великому счастью он, подписывая документ Федору Косову, и не подумал на меня взглянуть и я благополучно проскочил.

Только в конце марта мы закончили все приготовления, назначен был день погрузки и отъезда. Так как вагон наш был совершенно полный, то его запломбировали, а мы с Василием устроились в теплушке, где ехали все проводники. Чтобы не вступать с другими в переговоры Василий почти всю дорогу спал за исключением моментов, когда нужно было следить, чтобы наш вагон при переходе на другую линию не был отцеплен или пущен по неверному направлению. Путешествие продолжалось трое суток. Когда же мы приехали до места назначения, то оказалось, что из нашего вагона были выкрадены все продовольственные и текстильные тюки. Лесничий справедливо заявил, что принять вагон в таком виде не может и что необходимо составить протокол у железнодорожной чрезвычайной комиссии. Нужно было ехать в Великие Луки. Боясь, что Крегер со своим балтийским акцентом, да еще золотой пломбой не видном месте, не будет признан за подмосковного мужичка Василия Ведищева, я решил его в одиночку отправить на Ригу, а сам поехал в Великие Луки. В чрезвычайной комиссии вместо того, чтобы принять от меня жалобу, обратили подозрение на меня, т. е. объявили, что «вы все проводники с разбойничьими шайками общее дело делаете». Из обвинителя попал в обвиняемые и мой разговор в Чека сводился к допросу подозреваемого в совершении преступления. Переходя от одного бюро в другое, я, наконец, попал в один барак, где подвергся поверхностному допросу одного чекиста и был им отослан в другую комнату № 16, где меня вероятно должны были или арестовать или продолжать допрос. Когда я входил в эту комнату, то увидал там мальчишку лет 17, который держал в руках трубку телефона и, увидав меня, входящего, сказал туда: «вот сейчас он вошел» и положил трубку. Полагая, что это мальчик еще не мог быть осведомлен о причинах моего появления, я решил его разыграть и в требовательном строгом тоне ему заявил, что если завтра к 8 часам утра не будут здесь те лица, которые мне нужны для разбора важного дела, то я протелеграфирую в Москву. Круто повернулся и вышел. Шел сперва по сравнительно длинному коридору, затем через какую-то дверь вышел на двор. Перед воротами стояло два красноармейца. Я спокойно прошел мимо них и оказался на улице. Уже темнело. Прибавляя шагу, я направился к станции железной дороги. Там стоял на парах паровоз во главе длинного товарного поезда. Я быстро договорился с машинистом, залез в тендер, и через несколько минут поезд тронулся. Он шел по направлению к тому имению, куда я привез товар. Через несколько часов езды я по указанию машиниста при тихом ходе соскочил с поезда. В лесничестве я заявил, что протокол составлен. Действительно все сведения о происшедшей краже были в Чека сообщены и занесены в протокол. Только я не сознался, что чекисты хотели и меня захватить как соучастника. Лесничему

- 192 -

я сказал, что должен вернуться в Москву, а сам договорился с одним из служащих лесничества, уже пожилым офицером царской службы, совместно бежать через латвийскую границу. Он мечтал попасть в Польшу, откуда он был родом. Он давно уже все дожидался случая, теплых дней и спутника, чтобы начать свое странствие. Все села по пути нашего следования были им изучены по карте наизусть, я мог ему довериться как надежному живому справочнику. В эту же ночь мы двинулись и прошли всю ночь. Оставалось до границы около ста пятидесяти верст. Вышли мы 9 апреля. В шестидневный срок мы добрались до последнего этапа, верст, примерно, в 18—20 от границы. Но мы никогда бы до этого места не дошли, если бы не оригинальный случай в пути, который открыл нам возможность пройти через военные заграждения. В одном из сел мы, как обыкновенно, обратились к священнику с просьбой нам разрешить переночевать. Священник за неимением места нам отказал, заявив, что в единственной оставшейся комнате лежит его больная дочь, а остальные комнаты реквизированы товарищем судьей. Дверь в комнату судьи была открыта. Там лежал на кушетке один уже пожилой человек с забинтованной ногой. Я не успел опомниться, как судья меня подозвал к себе и начал расспрашивать. Выяснив, что мы голодны, он предложил нам взять его консервы, разогреть их и совместно с ним пообедать. За обедом разговорились. Выяснилось, что он был студентом Московского университета на естественном факультете, замешался в какое-то политическое дело, должен был покинуть университет и даже попал в ссылку в Сибирь. Когда он мне назвал свое имя, я его вспомнил и по лицу, и по имени — это был мой однокурсник, с которым вместе работал в химической лаборатории. Я рискнул ему сознаться, что я тоже бывший студент того же курса. Мы с ним перебирали в памяти общих сотоварищей, профессоров, разные события и могли убедиться, что мы с ним действительно товарищи по факультету и курсу. Он утверждал, что вспоминает мое лицо, но имени Косов естественно вспомнить не мог. Если бы я ему назвался по действительному имени, то он конечно бы вспомнил. Результат этой беседы был тот, что он выдал мне свидетельство паспарту30, в котором он просил предоставить своему однокашнику Федору Косову должность и дать ему и его сотоварищу возможность проходить через кордоны.

Последний этап выпал на ночь с 14 на 15 апреля: случайно те же числа, что и день моего выезда из Риги в 1919 году и день моего рождения. Мне в эту ночь исполнилось 47 лет. После тяжкого ночного перехода мы пришли в какую-то деревню и обратились к первому попавшему крестьянину. Фамилия его была Булыго, он был белоросс или литовец. Он потребовал предъявления документов и, прочитав письмо судьи, сказал, что как председатель волостного исполкома постарается что-нибудь для нас сделать. По возвращении из волости, куда он как раз собирался, он обещал нам кое-что предложить, пока же попросил перекопать его фруктовый сад. Мы с полковником действительно за утро перекопали весь его небольшой яблочный садик и к его приезду были готовы. Поблагодарив, он пригласил нас с ним пообедать, что мы с радостью приняли. Во время обеда явились

- 193 -

Ф. В. Шлиппе. Далевиц. 1940 г.

квартирьеры пограничного полка, которые, осмотрев дом, объявили, что он реквизируется для штаба полка. Красноармеец как-то подозрительно в меня вглядывался. После обеда я попросил хозяина во двор и там ему сознался, что я вовсе не ищу работы, а мечтаю перебраться через границу в Ригу, где живет моя семья, с которой уже год не видался и о которой даже не имею сведений. Он задумался, а потом молвил, что он в первую голову человек, а лишь во вторую голову партийный работник, что он мои желания вполне понимает, но лично помочь мне не может. Подумавши еще, он прибавил, что вот его брат мог бы помочь: «Идите и спрячьтесь в овин, а вечерком придет брат и вас проведет». Весь день мы пролежали под соломой в овине. Явился полк, заняли двор и дом, даже стали стрелять в цель по направлению нашего сарая. Часов в 6 вечера открылись ворота, и вошел с корзиной на плечах высокий мужик и легким свистом нас окликнул. Мы подошли, а он нам дал наши котомки, спрятанные в корзине, а также хлеба, яиц, сала и молока. Обещал в 11 часов ночи придти за нами и повести нас через речку. Было половодье, (речка оказалась бурлящей рекой), мосты ограждались красноармейцами. Крестьянин привел лодку, на которой мы в темноте перебрались через реку. Затем быстрым шагом двинулись по направлению границы. Часа через три, около третьего часу ночи, в самую кромешную темноту мы добрались до проволочных заграждений, дальше которых Булыго идти уже не мог и, указав

- 194 -

нам направление на вечернюю звезду, благословил нас в дальнейший путь. Когда стали появляться патрули, нам пришлось продолжать на четвереньках, пока не переползли через границу. Убедившись, что мы благополучно миновали последний патруль, мы вскочили и по щиколотку, а местами по колено в воде довольно долго шли по болоту, дно которого еще не оттаяло, пока, наконец, не выбрались на сухие места. Стало светать, послышался тетеревиный ток, пение птиц. Мы сели на полянке в лесу, любовались восходом солнца и благодарили Бога, что благополучно удалось выскочить. Все остальное пошло как по маслу.

В Дриссе31, где мы явились военному латвийскому начальству, очень любезный офицер-латыш нас принял и, посмотрев наши документы, сказал, что из этого лесничества ночью еще один прибыл. К большому моему удивлению и радости это оказался Василий Ведищев. Нам всем трем была дана свобода передвижения по городу, но с обязательством явиться к определенному часу для дальнейшего следования в Ригу. Для сопровождения был командирован солдат, но без вооружения. На другое утро мы прибыли в Ригу и отправились в полицейский участок, где должны были официально установить наши личности. По пути мне удалось забежать в квартиру двоюродной сестры Валерии Бурсиан, у мужа которой я работал в лаборатории. Там я узнал, что вся моя семья и родители переехали в Германию, а ее сестра Соня Бергман и сама Валя за это время овдовели. Наскоро я вынул из карманов и мешка все, что было бы нежелательно показывать, а также часы и деньги, и попросил через влиятельных знакомых помочь мне выбраться из участка. В участке нас встретили грубо, раздели, стали обыскивать нашу одежду и обращались с нами как с преступниками. Это уже были не военные, а гражданские власти: либо охранники прежних времен, либо чекисты. Переночевать пришлось там, в участке, а на другое утро явилась Соня Бергман и некто пастор Келлер, который в это время занимал пост министра народного просвещения. Им я был опознан, несмотря на бороду, а я в свою очередь представил им и поручился за моих спутников. Все мы были отпущены на волю. Следующий этап был у представителя русского комитета, который снабдил меня паспортом на мое имя, с которым я, через несколько дней, мог выехать в Берлин. Так как жена взяла с собой все мои вещи, мне не во что было переодеться, и Валя меня снабдила костюмом и бельем своего покойного мужа.

Явиться к жене я решил молодым человеком, а потому должен был сбрить свою длинную бороду. Но прежде чем сниматься для паспорта, я снялся в том виде, в котором я проделал всю свою одиссею. Этот портрет рядом с моим портретом в камер-юнкерском мундире и с надписью: “Начало и конец моей общественной карьеры”, я подарил Лиле. К сожалению, этот снимок остался и пропал вместе со всеми другими вещами в Далевице.

В Берлине я поехал к Виктору Шлиппе, где застал брата моего Бориса. Вместе с ним поехали к Лессингам, приютивших Алика с няней Верой, а вечером часов около 11 в Дрездене я на Нюрнбергской улице стучал в дверь пансиона, в котором жили и родители, и Лиля с детьми. У меня не хватает слов описать, какие

- 195 -

чувства мы испытали в момент нашей встречи. Отец на 87 году своей жизни пережил тяжкую болезнь, от которой он медленно поправлялся. Мой приезд дал ему столько радости и сил, что он очень скоро полностью восстановил свое здоровье. Несколько счастливых недель я провел в Дрездене, а потом пришлось переехать в Берлин, чтобы отыскать для себя какую-нибудь работу. До моего приезда Лиля смогла прокормить семью на деньги от продажи своей каракулевой шубы, но от них теперь уже почти ничего не оставалось. Наступил новый период моей жизни, нужно было в чужой стране наладить и обеспечить жизнь большой семьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 IRO — International Refugee Organization (Международная Организация по делам беженцев). Учреждена в рамках ООН в 1946 г., сменив (в Европе) ЮНРРА (UNRRA — United Nations Relief and Rehabilitation Administration). Основная задача ИРО заключалась в заботе о миллионах «Ди-Пи» («перемещенные лица», с английского «Displaced Persons»), оказавшихся по окончании Второй Мировой войны в Европе, главным образом на территории Германии, Австрии, Чехословакии, Польши: освобожденные узники нацистских концлагерей, люди, вывезенные из оккупированных немцами стран на работу в Германии, освобожденные военнопленные и др. ИРО закончила свою деятельность в 1952 г.

2 Горбатов Константин (1876, Ставрополь-на Волге — 1945, Берлин), художник. Учился в Академии художеств в Петербурге у В. Е. Дубовского и А. А. Киселева (1905—1911). Как пансионер Академии в 1912 г. поехал в Италию, сначала в Рим, а затем, по приглашению А. М. Горького, на Капри. Выехал из России в 1922 г. Жил на Капри (1922—1926), затем переехал в Берлин (1926—1945). Завещал свои работы Академии художеств в Ленинграде. Сейчас они находятся в музее «Новый Иерусалим». В июле 2001 г. состоялась его выставка в галлерее «Новый Эрмитаж» в Москве.

3 Шлиппе Алексей Федорович, младший сын; Шлиппе Александр Борисович (1941—2006), младший внук.

4 Остроумов Виктор Николаевич (1904—1955), художник, выпускник ВХУТЕМАС‘а, ученик Р. Р. Фалька. В 1-ой половине 1940-х оказался в Германии. 1946—1951 — в южногерманском городке Ванген, вместе с группой молодых русских художников-эмигрантов, в их числе А. Ф. Шлиппе. В 1951 переехал в Нью-Йорк.

5 Возможно, Арсеньев Василий Сергеевич (1883—1947), историк, генеалог, председатель Тульской губернской ученой архивной комиссии. В 1933 г. покинул Россию.

6 «Татьянинский комитет» — организация, основанная 14 сентября 1914 г., взявшая на себя заботу об оказании помощи людям без крова. Инициатором ее создания выступила 16-летняя великая княжна Татьяна Николаевна, дочь императора Николая II.

7 Расстрел Императора Николая II, его семьи и прислуги в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

8 По завещанию Ю. С. Нечаева-Мальцова (1834—1913), его наследниками были объявлены Э. П. Демидов, кн. Сан-Донато, усыновленный им в 1885 г., и П. Н. Игнатьев, которому достались стекольные и текстильные заводы в г. Гусь-Хрустальном. В 1917 г. из-за удручающего финансового положения «хрустальные» заводы были реорганизованы в акционерное общество.

9 Скропадский Павел Петрович (1873—1945), генерал-лейтенант русской армии. В октябре 1917 г. на съезде вольного казачества в Чигорине избран главнокомандующим войсками Центральной Рады. В конце апреля 1918 Скоропадский совершил переворот, упразднивший «Украинскую Народную Республику». На «Конгрессе хлеборобов», созванном по инициативе «Союза земельных собственников» (3000 делегатов), было провозглашено создание «Украинской державы» во главе с гетманом Скоропадским. После Брест-Литовского мира и ухода немцев с Украины отрекся от поста

- 196 -

гетмана (14.12.1918), эмигрировал в Германию (Берлин). Погиб в апр. 1945 в Баварии при налете союзной авиации.

10 Долгоруков Павел Дмитриевич (1866—1927), князь. Депутат II Думы от Москвы, один из основателей «Союза Освобождения» (1903). В 1920 г. эмигрировал, вернулся, арестован и расстрелян.

11 Деникин, Антон Иванович (1872—1947), генерал, один из организаторов Добровольческой армии на юге России, с середины апреля 1918 — командующий. Увел армию в Донскую область. Попытка Деникина установить военный и политический контроль над казачьими областями Дона и Кубани привела к конфликту с кубанскими автономистами и с донским атаманом П. Н. Красновым. Поражение Германии в ноябре 1918 усилило позиции Деникина, ориентированного на страны Антанты, которые начали оказывать Добровольческой армии значительную материальную и политическую поддержку. Под их нажимом Краснову пришлось согласиться на подчинение Донской казачьей армии Деникину. После успехов весной и летом 1919, Деникин стал терпеть поражения и весной 1920 эвакуировал остатки своих войск из Новороссийска в Крым, передав власть ген. Врангелю. После этого Деникин жил в эмиграции в разных странах Европы, издал ряд книг, в т. ч. «Очерки русской смуты». В конце 1945, опасаясь насильственной депортации в СССР, перебрался в США, где и скончался 7 авг. 1947 г. Осенью 2005 прах А. И. Деникина был перезахоронен в Донском монастыре в Москве.

12 Петлюра Симон Васильевич (1879—1926). Один из лидеров украинских националистов. С 1900 г. член Революционной Украинской партии, впоследствии Украинская социал-демократическая рабочая парти. В 1914 мобилизован в армию; был зам. уполномоченного «Союза Земств» на Зап. Фронте (1916 — март 1917); избран главой Киевского губ. земства и Всеукр. Союза Земств (1918). Член Центральной рады (1917) и Директории, затем ее глава (с 1918), одновременно вышел из УСДРП. В окт. 1920 эмигрировал в Польшу, затем во Францию.

13 Вильгельм II (1859—1941), последний германский кайзер (император), кузен русского царя Николая II. 28.11.1918 отрекся от престола и получил политическое убежище в Нидерландах.

14 В Екатеринослав, где с 1888 г. губернаторствовал его отец, Владимир Карлович Шлиппе, Ф. В. перешел учиться в 1891 и окончил тамошнюю гимназию в 1892.

15 От французского «belle femme» (бель фам) — красивая женщина.

16 Готфрид Лессинг, владелец крупных предприятий в России. Как германский подданный, он, крещеный еврей, с 1914 года воевал в рядах немецкой армии, а после войны жил в своей вилле в жилом квартале Берлина. Был женат на Татьяне Николаевной Шванебах — кузине Елизаветы Петровны Шванебах (замужней Шлиппе). У них было двое детей — Готфрид мл. и Ирена (Irene). Когда Ф. В. Шлиппе в 1922 г. поселился со своей семьей в предместье Берлина Далевиц, Лессинги на какое-то время приняли у себя младшего его сына Алексея (Алика), вместе с няней Верой. Впоследствии Готфрид мл. и Ирена (вышедшая за коммуниста Клауса Гизи) вступили в германскую компартию (после войны — в СЕПГ) и стали видными общественно-политическими и государственными деятелями ГДР.

17 Ноябрьская революция 1918 года в Германии — провозглашение Германии республикой. Уже незадолго до этого, конституционная монархия была фактически заменена монархией парламентской; в коалиционное правительство канцлера, принца Макса Баденского (Max von Baden) вошли и ведущие представители реформистского большинства с.-д. партии. С правительствами Антанты велись переговоры о перемирии и население могло рассчитывать на окончание изнурительной войны. Однако, германский генералитет во главе с Людендорфом увидел в выходе из войны Советской России шанс, перебросив войска на западный фронт, решить войну еще в свою пользу. Началось дезертирство, в конце октября вспыхнул бунт на флоте, стали образовываться солдатские и рабочие советы. Т. к. Вильгельм II, находившийся в военной штаб-квартире в Бельгии, продолжал упорствовать, Макс Баденский самовольно объявил о его отречении и передал канцлерство социал-демократу Фридриху

- 197 -

Эберту (впоследствии первый президент Веймарской республики).

18 Берг Герман Васильевич (Hermann von Berg, 1874—1933. Женат на Анне Петровне Шванебах (1877—1933) — свояченица Ф. В. Шлиппе.

19 Московская семья немецкого происхождения, свойственники семей Рабенек, Беренс, Шлиппе. Владельцы карандашной фабрики Карнац, которую основал в 19-м веке В. Ф. Карнац. После отца ею стал управлять старший из двух его сыновей, Роберт. После революции фабрика была экспроприирована и передана в ведение «Мосполиграфа». Карнацы эмигрировали в Германию.

20 Крюденер-Струве Александр Амандович (1864—1953), барон. Член партии «Союз 17 октября», примыкал к её правому крылу. Депутат Думы I и III созывов. Участник Белого движения; гражданский губернатор Пскова (1918—1919). Участвовал в съезде русских монархистов в Бад-Рейхенгалле и Российском Зарубежном съезде в Париже. Живя в Берлине, сотрудничал с чинами русских зарубежных воинских организаций, в том числе с руководителем II отдела РОВС генерал-майором А. А. фон Лампе. После войны жил во Франции (1946—1953).

21 Бурсиан Вильгельм Оттович (1873—1919), агроном, научный сотрудник опытного хозяйства в Петергофе (Латвия), с 1903 г. доцент там же, а с 1912 — в Рижском Политехникуме. Был женат на Валерии Густавовне Шлиппе.