11

ПРЕДИСЛОВИЕ

Труд этот не предназначался для печати, во всяком случае в ближайшее время, при моей жизни. Цель его была правдиво изложить пережитое, сохранить для детей и внуков память о той старине, о той обстановке, в которой воспиталось наше поколение и которая потом повлияла на наших детей. Не задавался я задачами историческими, бытовыми, политическими — отнюдь нет, потому освещение этих вопросов читателю не следует искать в том, что он прочтет. Это только пересказ того, что слышал, видел и делал, без стремления дать сему какую бы то ни было окраску кроме правдивости. Местами воспоминания мои столь личны, суждения о моих действиях и переживаниях столь интимны, что предназначаются они лишь для семьи, а для печати должны быть выпущены, если этому труду суждено видеть свет в полном объеме. Там, где я касаюсь других лиц, с которыми сталкивала меня жизнь, я, хотя и даю местами оценку, но оговариваюсь, что оценка эта не подкреплена всесторонним исследованием фактов, а только моя личная, почему может быть и ошибочна. Ввиду того прошу тех, кому дорога память упоминаемых мною лиц, не сетовать на меня за возможные ошибки. Я не историк и не претендую на правильную историческую перспективу в моих воспоминаниях, а в этой старине вижу объяснение настоящего и надежду на лучшее будущее. Эти записки могут служить лишь одним из многочисленных материалов, из которых некоторые факты будут полезны будущему историку эпохи.

Обстоятельства времени лишают меня возможности издать эти воспоминания на русском языке; между тем та часть их, где я описываю свое детство и юность, уже теперь представляет интерес как описание уклада жизни и быта не только [лет] минувших, но совершенно канувших в вечность, почему пусть увидит она свет уже теперь, хотя бы на иностранном языке. Надеюсь, что этим путем люди, не знающие России или мало с ней знакомые, увидят, как много здоровых сил таилось среди простых людей — обломков того крепостного права, которое, по мнению большинства, приносило только один вред. В этом мнении еще раз сказалась мудрость старой русской пословицы: «Худая молва бежит, а добрая слава лежит». Действительно, о крепостном праве сохранились лишь те воспоминания чудовищного незаконного произвола помещичьей власти, который и тогда далеко не всеми признавался нормальным закономерным порядком. Забыли же то, что примеры безраздельной привязанности крепостных к своим господам, замечаемые на каждом шагу, доказывали, что связь крепостных с господами зиждилась не на одном

12

страхе, а и на взаимной любви. Эта неразрывная, законом признанная связь помещика со своими крестьянами порождала, во-первых, чувство ответственности и необходимости заботы о меньшой братии, так как от благополучия крепостных зависело и благоденствие помещика, а в крепостных вызывало чувство преданности и покорности судьбе. У обеих же сторон составлялось представление о твердых рамках, к коим нужно приспособить и применить свою жизнь, не начиная ее исканием новых путей, почему в это время и вырабатывались характеры цельные, законченные, с сильной волей, а не дряблость последних времен. Мои родители, ближайшие предки и слуги, окружавшие мое детство, — тому живой пример.

Изложив причины, побудившие меня напечатать мои записки, буду рад, если они кого-нибудь заинтересуют и вместе с тем вызовут симпатии к некоторым чертам старого уклада жизни в России или же, по крайней мере, заставят призадуматься: правильно ли его огульно осуждать?

13

Глава I

МОИ РОДИТЕЛИ И ПРЕДКИ

Родился я 16-го апреля 1861 года, то есть почти через два месяца после освобождения крестьян; начинаю же диктовать свои записки летом 1918 года, во время революции. Таким образом, прожитая мною жизнь охватывает время перелома жизни в России, и виденное и слышанное мною может представлять некоторый интерес и дать маленькую картину той эпохи.

Род Осоргиных был старинный дворянский; среди моих предков не было известных в истории имен, так что, по-видимому, выдающихся личностей в государственном значении не было. Во вкладной книге Троице-Сергиевской лавры за XIV, XV и XVI века имеется очень много записей вкладов, пожертвований от разных Осоргиных (тогда писали Осорьин), так что предки мои были, по-видимому, богомольные. Благочестие рода еще более укрепилось, когда при царе Феодоре Иоанновиче (XVI век) путем брака в него вошла новая личность из семьи Нерудиных — Иулиания; она была жена Георгия Осорьина. Эта Иулиания впоследствии, в прошлом веке, была прославлена церковью как святая праведница под именем Иулиании Лазаревской — по месту, где почивают ее мощи (память 2-го января), — и причислена к лику святых Русской Церкви. К почитанию памяти ее в нашей семье я буду часто возвращаться.

Родители мои, Михаил Михайлович и Марья Алексеевна, урожденная княжна Волконская, принадлежали к лучшему московскому обществу. Дед и бабка по отцу были люди очень богатые. Дед рано сошел с ума и всю семью возглавляла бабушка Варвара Андреевна Осоргина, урожденная Лыкшина. Сумасшествие моего деда, Михаила Герасимовича, началось бурно и неожиданно, когда моему отцу было лет 6 или 7. Дедушка любил играть в карты, для чего ежедневно, когда жил в Москве, посещал Английский клуб, самый фешенебельный клуб не только того времени, но и до последних дней, почему там можно было встретиться со всеми интересными людьми, жившими в Москве или проезжавшими через нее. Попасть в члены этого клуба было нелегко, принимали с большим разбором; надо было записаться заранее в кандидаты, которые баллотировались по очереди по мере освобождения вакансий. Мой отец рассказывал, что меня он записал кандидатом на баллотировку в год моего рождения, но дошла ли когда-нибудь до меня очередь, я не доискивался, так как в зрелых годах я в Москве не жил.

14

Однажды дедушка Михаил Герасимович играл в клубе с обычными партнерами в какую-то коммерческую игру (азартных он не любил). И вдруг слышит за соседним столом, как незнакомый ему господин, по-видимому, гость сказал довольно громко: «Я продаю свое калужское имение за 600 тысяч рублей (тогда считали ассигнациями). Как я буду рад, если покупатель скоро найдется и меня развяжет». Дед мой ничего не знал про это имение: было у него незначительное поместье в том же Калужском уезде, душ 75, не более, носившее нашу фамилию Осоргино, но в нем никто никогда не жил, даже, кажется, там не было и усадьбы. Что побудило деда моего вмешаться в услышанный разговор — совершенно непонятно и для семьи осталось необъяснимым, как будто какой-то рок его толкал. Он говорил потом, что думал, что этот господин, оказавшийся Сергеем Васильевичем Каром, шутит, и будучи в веселом настроении благодаря удачной игре, неожиданно для себя, тоже в виде шутки, сказал: «Я покупаю». На это С. В. Кар встал, поклонился дедушке, назвался и учтиво заявил: «Имение за Вами, когда прикажете совершить купчую?». Михаил Герасимович никогда от своих слов не отказывался — это было его непреклонное правило, даже в мелочах, тем более он решил быть верным себе в таком серьезном деле, почему тут же сговорился о времени совершения купчей и о сроках платежей.

С. В. Кар был сын неудачника-генерала царствования Екатерины Великой, посланного на поимку Пугачева, потерпевшего полную неудачу, отставленного затем от службы и сосланного на постоянное жительство именно в это калужское имение, переименованное им из Горяинова в Сергиевское. Народ же вновь отстроенной усадьбе дал свое прозвище по фамилии владельца — Карово. Сам генерал давно умер. Вдова его поступила в калужский монастырь и тоже скончалась, успев перед кончиной достроить и освятить в Сергиевском обширный, величественный каменный храм о трех приделах: главный — во имя Покрова Пресвятой Богородицы и боковые — во имя патронов ее мужа и сына: Василия, епископа Парийского, и преподобного Сергия Радонежского. По ее кончине калужский архиерей, вопреки всякому обычаю и правилу, пожелал, чтобы прах ее, хотя и монахини, покоился не на монастырском кладбище, а в храме, ею сооруженном, для чего с его благословения устроен был склеп в правом приделе.

Когда купчая была подписана, мой дедушка поехал осматривать свое новое приобретение. Как ни велико было состояние дедушки и бабушки, все же покупка эта была серьезным делом, настолько имение это было значительно. В нем было более шестисот душ крестьян, земли больше пяти тысяч десятин с громадной усадьбой и домом, еще недостроенным, но рассчитанным чуть ли не во сто комнат. Деда в этой первой его поездке сопровождал, по старинному обычаю, целый штат прислуги: кроме камердинера с помощниками несколько кучеров, поваров и т. д. Но из родных с ним никого не было. Доверенный, преданный камердинер, так потом рассказывал бабушке о болезни ее мужа:

«Приехали благополучно; встретили нас как должно. Барин обошел весь дом, всю усадьбу; все им понравилось и всем они изволили быть довольны. Приказали они приготовить себе крайнюю комнату у ворот, где никто из господ Каров прежде не жили; облюбовали они этот покойчик и сказали, что это будет их кабинет. Пока я раскладывался, а повар готовил обед, пошли Михаил Герасимович

15

в храм, который совсем близко от дома, только пересечь наискось молодой, недавно рассаженный французский сад (теперь это старый липовый парк). Пробыли они там недолго и вернулись оттуда мрачнее тучи. Я и ума не приложу — вижу, что дело неладное, думаю — неужели причт недостаточно почтительно встретил нашего барина или еще что. А спросить не осмеливаюсь. Сидит наш батюшка-барин сам не свой и не столько сердится, сколько задумчив. После обеда легли опочивать. Я стою за дверью, караулю и слышу — все вздыхают и что-то про себя говорят. Я только мог расслышать, что они все поминают могилу матери и приговаривают: “Господи, продал могилу матери, что за грех”. Встали грустные, чаю не кушали, а ночью, когда совсем улеглись, во сне метались и всхлипывали. Утром уж стали говорить совсем несообразные вещи — я страшно напугался. Говорю остальным нашим людям: “Что попричтилось с Михаилом Герасимовичем? Уж не сглазил ли кто их?”. То зовут меня, приказывают подавать карету ехать в клуб, то велят послать к Иверской отслужить панихиду по своей матушке и называют они покойницу не Екатериной, а почему-то Марией, видно, запамятовали (мою прабабушку, мать Михаила Герасимовича, урожденную Ахлестышеву, звали Екатериной, а Марией звали мать С. В. Кара; она была урожденная княжна Хованская и похоронена, как писал выше, в храме). Тут я вижу, что уже совсем плохо. Сидим мы на чужой стороне, никого нет, я и осмелился Вас обеспокоить, послал эштафету».

Бабушка Варвара Андреевна приехала со своим домашним доктором, застала мужа в припадке не только острого, но и буйного помешательства и тотчас перевезла его в Москву. На основании этого рассказа камердинера тогда в семье создалось убеждение, что причиной к обнаружению психического заболевания деда был его ужас от сознания, что единственный сын продал без всякой особой нужды то имение, которое создано руками родителей и, главное, где похоронена его мать, и что и его дети когда-нибудь таким образом передадут его могилу в чужие руки (действительно, так и случилось: и дед и бабка мои похоронены были при церкви в их подмосковной Островне Звенигородского уезда, против Саввина монастыря. Имение это было продано в начале 1880-х годов моим отцом; после его кончины я ездил туда и с трудом отыскал их могилы; церковь за ветхостью была упразднена и срыта; местный священник показал мне среди леса остаток церковного погоста, неогороженный, запущенный, и на нем — несколько могил с одинаковыми памятниками из черного мрамора, потрескавшимися и [с] трудно разбираемыми надписями. Это все были могилы моих предков, и между ними — могилы моих деда и бабки).

Убеждение это крепло в моей семье, потому что в бреду Михаил Герасимович все повторял эту мысль. Месяцев через шесть дед мой поправился столь же неожиданно, как и заболел. Бабушка как-то вечером молилась в его спальне, а он тихо, спокойно спал. Стояла она на коленях перед фамильной осоргинской иконой Иерусалимской Божьей Матери; молилась она усердно, со слезами (вообще, как мне рассказывала моя мать, бабушка была очень богомольна), и вдруг дедушка окликнул ее совершенно прежним здоровым голосом: «Варенька, что ты так плачешь и молишься. Я совсем опять здоров». Проблеск здорового сознания длился недолго — меньше года; все же за это время дед успел сделать свои

16

посмертные распоряжения и, между прочим, указал бабушке имение Сергиевское не оставлять в роду, а продать для выдела дочерей, что почему-то Варвара Андреевна никогда не исполнила. Рецидив заболевания деда был и окончательный; до смерти своей, наступившей лет через 15, он был сумасшедшим, жил не с семьей, а в отдельном доме с особым специальным медицинским персоналом, окруженный самым тщательным уходом.

Варвара Андреевна принадлежала к той среде, которая воспитывалась во французском духе; она не только говорила, но и мыслила по-французски; будучи сама очень твердого характера, непреклонной воли, она в своих отношениях к близким проявляла много сентиментальности. Любимцем ее был мой отец, но, боясь для него исключительно женского влияния, так как он был единственный сын, она рано отдалила его от семьи, поместив сначала в Дворянский пансион в Москве (ныне Румянцевский музей), а затем в школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге (впоследствии переименованную в Николаевское кавалерийское училище). Но сама бабушка с дочерьми всегда старалась жить по соседству. Она умерла, когда мне было всего один год. Умерла она вследствие долгого лежания в постели после перелома руки; это долгое лежание при ее возрасте и полноте пагубно повлияло на ее сердце. Сломала она себе руку, торопясь в детскую на мой плач; оступилась на лестнице, скатилась [на] несколько ступеней и была поднята со сломанной рукой сбежавшимися на ее крик нянюшками и горничными. Болела она долго, рука срослась и, казалось, ничего угрожающего в ее состоянии не было; настолько все успокоились, что отец мой даже уехал в свое имение Петербургской губернии, где ему предстояло заключить крупный контракт на сводку леса. В первый же день своего приезда туда он, легши отдохнуть после обеда, видит сон, собственно ничего не означавший, но почему-то бессознательно так его напугавший, что он забеспокоился о своей матери, которую безгранично любил, и в тот же вечер, бросив все дела, выехал обратно. Отец не любил рассказывать про этот сон; моя мать говорила нам, что ничего в нем страшного не было. Видел он сову, которая налетела на него, махала крыльями, пристально на него смотрела и кричала так необъяснимо зловеще, как только может быть во сне. В Москве на вокзале моя мать, предупрежденная телеграммой о возвращении мужа, встретила его с известием, что бабушке в ночь стало гораздо хуже и она без памяти. Тогда-то Папа́ и рассказал ей свой сон, который, оказалось, был вещим. К вечеру того же дня бабушка Варвара Андреевна скончалась. Все, что знаю про нее, передано мне моей матерью, которая ее особенно любила и для которой строй жизни и взгляды Варвары Андреевны сделались руководящими, хотя уклад жизни семьи Волконских был совершенно иной. Бабушка также особенно любила мою мать и после женитьбы моих родителей с ними почти не расставалась, навещая своих замужних дочерей раз в год, для чего у нее был свой особый малый дормез, в отличие от двух больших дормезов, заказанных ею для своей дочери Бенкендорф и для моего отца.

Я хорошо помню наш дормез, запрягаемый шестериком, чрезвычайно высокий, с откидными подножками в виде лесенки. Рядом с кучером было большое кожаное кресло с сумками для камердинера, сзади небольшой фонарь с прожектором, далеко освещающим дорогу. Карета шестиместная, в которой правая стенка

17

была библиотечный шкаф, а левая — походная аптечка; задняя правая подушка поднималась и под ней находился клозет с проведенной водой. Освещалась внутренность кареты большим фонарем, дававшим возможность читать. Особенными форточками можно было из кареты сообщаться с камердинером на козлах и с горничной, помещавшейся в коляске, высоко приделанной сзади кареты. В самой карете стояли железный стол и два стула. Моя мечта была ехать в коляске, откуда поверх крыши кареты виден был путь вперед; здесь же в ногах находилась рукоятка тормоза, которым, по указаниям кучера, приходилось действовать на спусках. В таком, только трехместном дормезе, представлявшем из себя целый дом и вмещавшем в разных приделанных важах и баулах большое количество вещей, путешествовала бабушка Варвара Андреевна в Могилевскую губернию к дочери Бенкендорф, в Смоленскую губернию — к дочери Охлябининой и в Самарскую губернию — к дочери Жемчужниковой. Я лично знал только тетушку Марию Михайловну Бенкендорф и Софью Михайловну Жемчужникову. Слышал, что тетя Катя Охлябинина была с мужем несчастна, рано умерла; он же завел себе вторую, незаконную семью и тоже довольно скоро умер. Имение его жены должно было вернуться к моему отцу, но Папа́ уступил его младшей сестре Жемчужниковой. Для нее это имение стало впоследствии роковым. Тетушку Бенкендорф я хорошо знал. Умерла она в 1914 году. Всю свою жизнь прожила она с мужем в Черниговском уезде Могилевской губернии, где свекр за женой получил крупное историческое имение Пропойск, площадью около 40 тысяч десятин (имение это принадлежало Вязьмитиновым, от них перешло к их племяннице и воспитаннице Черновой, которая и была свекровью моей тетки). Дядя мой, Сергей Александрович фон Бенкендорф, был старший сын, и ему первому отец выделил часть Пропойска — 7 тысяч десятин близ местечка Краснополье, которую он назвал Молостовкой. Там был ветхий, очень оригинальный дом, в котором оранжерея составляла часть дома. Дядя Сергей Александрович большую часть своей жизни прослужил в своем уезде предводителем дворянства по назначению, пользовался громадным авторитетом и любовью населения, охранявшего его во время польского восстания (я лично помню четырех братьев дяди: Владимира, московского мирового судью, Михаила, умершего сумасшедшим, Андрея, юрисконсульта Министерства юстиции, и Александра, бывшего одно время женихом моей сестры; помню семь его сестер, из коих старшая Александра [была замужем] за Муромцевым, Марья — за князем Кропоткиным и Софья — за Бибиковым). Старики Бенкендорфы, разделив Пропойск между пятью детьми, поехали на старости лет наживать состояние в Баку, где были первыми пионерами нефтяного дела.

Я помню наши поездки во время моего детства в Молостовку. Мы, дети, особенно любили старый дом со ставнями, стоявший на самом берегу озера. Я и теперь как будто слышу скрип флюгера в столовой; стрелка от него двигалась по циферблату, приделанному к потолку, почему в дождь с потолка на стол неизменно капала вода. Дядя Сережа, маленький горбун в золотых очках, с несколько еврейским типом лица, всегда веселый, был общим любимцем нас, детей. Бабушка любила всех своих детей и, как мне рассказывали, была особенно уважаема и ценима всеми своими зятьями, но она была слишком властная, имела слишком цельный характер, чтобы применяться ко взглядам, привычкам тех семей,

18

куда вступили ее дочери, тем более что она не лишена была некоторой чопорности, и многое, быть может, в новых семьях ее дочерей не соответствовало ее вкусам. Моего отца как единственного сына она, я думаю, любила больше всех; его брак ее вполне удовлетворял, несмотря на разность уклада жизни обеих семей; но в этом случае ее сын был главой семьи, и моя мать по своей безграничной любви к нему готова была в корне переродиться, лишь бы ему угодить, так что бабушка и жила до своей кончины с моими родителями. Умерла Варвара Андреевна в Москве в доме своего свата, князя Алексея Дмитриевича Волконского, где жили мы в 1862 году. Так как она умерла до моих сознательных годов, все мои сведения о ней лично ограничиваются вышеизложенным.

Дед и бабка мои по матери, князь Алексей Дмитриевич Волконский и княгиня Марья Дмитриевна, урожденная Кутузова, играли большую роль в моей жизни. Их я хорошо знал. Дед мой остался рано сиротой, без отца, и воспитывался своей матерью, урожденной Болтиной; опекуном его был светлейший князь Петр Михайлович Волконский, друг и сподвижник императора Александра I. Петр Михайлович, как это ни странно, приходился подопекаемому моему деду отдаленным племянником, будучи годами значительно старше. Дедушка был вторым в семье (старше его была в семье сестра Варвара, замужем за Казначеевым, моложе его [были]: Наталья — [замужем] за Наумовым, Екатерина — за Охлябининым (ее сын был женат на сестре моего отца), Александра — за Ганскау и брат Николай, женатый на Софье Аркадьевне Терской, моей крестной матери). В семье были настолько строгие правила, что прабабушка однажды хотела поставить на колени моего деда, уже перевалившего за сорок лет, за то, что он не исполнил какое-то ее поручение, и только вмешательство моей бабки умилостивило свекровь. В семье младшие старшим говорили «Вы» и к имени прибавляли «брат» или «сестра», а старшие младшим говорили «ты» и по уменьшительному имени.

Воспитывался дедушка Алексей Дмитриевич в Пажеском корпусе и выпущен был оттуда в наказание и обуздание его мотовства в армейский полк, но спустя год или два опекун его смилостивился и, будучи всесильным, перевел его в гвардейский Лейб-егерский полк. Случилось это одновременно с помолвкой его старшей сестры Варвары. Прабабушка, не зная ничего о переводе сына в гвардию, дала ему крупную сумму денег с поручением закупить в Москве приданое дочери; дед выехал в Москву из их имения Чичкино Рязанской губернии и уезда, где безвыездно жила вся семья, узнал в Москве о своем переводе в гвардию и все деньги истратил на свое обмундирование. Чем кончилась его встреча с матерью — не знаю, но дед всегда рассказывал, как он влетел на тройке обратно в Чичкино в блестящей гвардейской форме к подъезду дома и какой он произвел тогда эффект. Начальником бригады, в состав которой входил гвардейский Лейб-егерский полк, был тогда великий князь Николай Павлович, будущий император; к нему дед был назначен бригадным адъютантом. Часто великий князь требовал от командира полка Бистрома посадить Волконского под арест за шалберничанье, но открытый, честный характер моего деда всегда побеждал подчас суровый нрав великого князя. В 1820-х годах прошлого столетия дед состоял адъютантом рязанского генерал-губернатора, известного генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашова, того Балашова, который был послан Александром I

19

в 1812-м году к Наполеону послом и который, не смутившись перед этим великим человеком, на ехидный вопрос в Вильне: «Quel chemin mène à Moscou?» ответил с благородством и достоинством: «Il у en а plusieurs, Sire; Charles XII а choisi celui de Poltava». На ироническое замечание Наполеона, что в Москве, говорят, много церквей, Балашов отпарировал, заметив, что это правда и что, действительно, русские имеют много общих черт с испанцами; в Испании же, как известно, французские войска только что потерпели несколько неудач.

В скором времени дед мой стал женихом дочери Балашова, но брак этот был кратковременный: у нее была чахотка, и после рождения второго ребенка она умерла. Дед мой был очень любим своим тестем и, главное, мачехой своей жены, но после смерти последней возникли какие-то неприятности по делу опеки над детьми, и отношение испортилось; за эти годы в фамильном архиве сохранились письма, довольно сухие и преимущественно касающиеся дел опеки. Дети от этого брака были сын Александр и дочь Екатерина, впоследствии замужем за Ржевским. Состояние, доставшееся детям от матери, было, вероятно, очень значительно, потому что дед мой на свою законную седьмую часть мужа получил имение Радушино Рязанской губернии Зарайского уезда с 500-ми душами. Заведовал он имениями детей очень плохо, и состояние их впоследствии было незначительное. 10 лет он вдовствовал и, хотя не был никогда кутилой, занимал всю губернию рассказами о своих романических дон-кихотских похождениях; однажды со своими крепостными он дал целое сражение, отбивая жену у мужа, и не потому, что ее любил, а желая лишь спасти ее от жестокого обращения к ней этого мужа. Во время одной из своих многочисленных поездок поломка экипажа в пути заставила его остановиться на ночлег в селе Мотыри у помещика Дмитрия Васильевича Кутузова, близкого родственника героя 1812 года. Кутузов и его жена Прасковья Васильевна, урожденная Протопопова, были люди небогатые и имели большую семью (старшая дочь их Мария, два сына, Александр и Владимир, а затем еще несколько дочерей: Надежда, вышедшая замуж за Чарторижского, Варвара — за князя Гагарина, Александра — за Ивлева, потом за Александровского, и еще две, имен которых не помню, — за Протопопова и Воейкова).

Дедушка со своим стремительным характером с первого же дня влюбился в старшую дочь Марию, которой было уже за 30 лет. Побежден он был, как рассказывали, отношением к ней ее младших братьев и сестер, для которых она была настоящей матерью; увидал он в ней то, чего недоставало ему для его детей-сирот. На следующий же день он сделал предложение, настаивая на немедленной свадьбе. Можно понять, какое впечатление в те времена сделало такое предложение одного из самых богатых и знатных помещиков губернии девушке бедной и по годам уже обреченной остаться в девицах. Свадьбу сыграли, кажется, чуть ли не через три дня; дед в починенном экипаже, вместо того, чтобы продолжать прерванное путешествие, к великому удивлению своих крепостных неожиданно вернулся с женой в Радушино. Как они жили первые года своего супружества — не знаю; характера они были совсем противоположного: он — стремительный, энергичный, часто взбалмошный, но добрый и весь в движении всегда, она — тихая, спокойная, не выносящая ни шума, ни общества, кроме самого интимного; он — высокого роста, сухопарый, всегда бритый, дома в беличьем

20

халате, с длинной трубкой во рту, вставал в 5 часов утра, она — полная, вскорости заболевшая слоновой болезнью, дошла благодаря этой болезни до чудовищных размеров и полной неподвижности. Вероятно, много им пришлось пережить трений, но когда я их узнал, они, хотя и раздражались изредка друг на друга, все же любили друг друга; во всяком случае уважали и постоянно трогательно один о другом заботились. Он звал ее «Марья, ты», а про нее говорил: «княгиня Марья Дмитриевна»; она ему говорила «Alexis, ты», а про него — «мой князь». При недоразумениях и спорах между ними она вставала, чтобы удалиться; ввиду ее полноты это ей было трудно, и тогда дедушка мгновенно успокаивался, усаживал ее обратно, приговаривая все ту же стереотипную фразу: «Садись, садись, высиживай яйца, молчу».

Из детей у них осталась в живых одна моя мать. Другие двое, родившиеся до и после нее, умерли в младенческом возрасте. Кто из них больше любил свою дочь — не знаю, но кто ею больше занимался, это был, несомненно, отец. Надеждам, возлагаемым дедушкой на свою вторую жену по отношению к сиротам от первого брака, не суждено было оправдаться; бабушка ими не занялась, а когда родилась моя мать, то и дед мой их совершенно забросил. О моей матери он имел самое бдительное, чисто материнское попечение: лично выбирал учителей, гувернанток, следил за ее уроками, обращая главное внимание на художественную сторону воспитания, как-то: музыка, декламация и даже танцы. Жили они то в Радушине, то в Чичкине, полученном им в наследство от матери, то в Рязани, то в Москве. Дед мой нигде долго не уживался, нигде долго не мог служить. Был он и предводителем дворянства в Зарайском уезде, был по выборам начальником ополчения; везде он ссорился, возмущался малейшей несправедливостью, наживал себе недругов, но везде, где бы он ни был, оставлял по себе память рыцарски-благородного и доброго человека. Когда он был начальником ополчения дружины, долго не получая ответ на запрос о присылке знамени, он посылает за ним бабушку в Москву. Рассчитав день и час, когда она должна вернуться, он, встав в Радушине от послеобеденного сна, выехал к ней навстречу в долгуше, как был без шапки, в халате, в туфлях, с трубкой во рту, доехал до ближайшей почтовой станции и, не встретив бабушки, не долго думая, заменил своих лошадей почтовыми и поехал дальше. Можно себе представить удивление бабушки, задержавшейся в Москве, когда она на следующий день, распивая свой утренний кофе у окошка, вдруг увидела своего мужа, подкатившего к подъезду в долгуше и в таком странном костюме.

Дед всегда вел очень широкую жизнь, имел свой собственный оркестр, большой хор певчих, певших в кафтанах в его церкви, свою труппу актеров и всегда целую толпу нахлебников. История одного из них, поселившегося в доме тогда, когда моей матери было 4 года, и скончавшегося у меня в доме, когда у меня было уже трое детей, настолько замечательна и отчасти [так] рисует характер моего деда, что о ней напишу подробно.

Звали этого человека, ставшего прямо другом нашей семьи, Платон Евграфович Евграфов; приписан он был к коломенским мещанам. Жизнь его, пока он не осел в семье Волконских, была полна приключений. Часто он мне ее рассказывал, так

21

что помню его рассказ подробно и постараюсь передать его, как сумею, придерживаясь его своеобразных выражений.

Родился Платон Евграфович в киргизо-кайсацкой орде, где его звали Джасаулом. Отец его, бедный киргиз по прозвищу Капсык, не имея чем его прокормить, снимаясь однажды с кочевья, подбросил мальчика в юрту богатого киргиза Макай-Тамиши-Ка-Кака. Жил Джасаул у этого киргиза впроголодь, помогал пасти стада своего хозяина, за что ему давали чашку кобыльего молока в день. Он рассказывал, что бывал так голоден, что раз стащил сырой хвост зарезанной коровы и с наслаждением глодал его целый день. Однажды к ним в кочевье приехал казак-сибиряк, краснорядец. Макай-Тамиши-Ка-Как был в степи; жены его набрали себе много разных нарядов и предложили в уплату отдать казаку Джасаула. Казак на это охотно согласился, рассчитывая продать его за выгодную цену в Сибири как пленного. В те времена существовал договор с киргизо-кайсацкой ордой, по которому пленный киргиз записывался в крепостное состояние на 25 лет. Очень хорошо описывал Платон Евграфович свой выезд из родного края.

«Посадил он (казак) меня, мальчонка, к себе на седло, — рассказывал он, — и чтобы приручить, дал мне кусок хлеба. Ничего вкуснее, батюшка-отец (обычная его поговорка), я не едал до того и сразу полюбил своего казака. Настал вечер, остановились мы на ночлег, стреножили лошадь, разложили костер, как вдруг слышим топот лошадиный, и наскакивают на нас два киргиза, сыновья Макай-Тамиши-Ка-Кака; говорят, что отец вернулся, раскричался на своих жен, как они могли продать меня неверным русским, велел заплатить за товар деньги, а меня привезти обратно. Казак не соглашался, а я весь дрожу, вспоминаю тот вкусный кусок хлеба, который я сегодня поел; вернусь обратно, опять буду голодать да колотушки получать. Спорили, кричали долго, чуть до рукопашной не дошли; наконец казак говорит: “Пусть сам решит, с вами ли ему ехать или со мной”. Я, понятно, захотел остаться с казаком. Киргизы рассердились, плюнули: “Ну, пропадай твоя душа”, — говорят, и уехали. Так я и остался у своего нового хозяина. Долго мы ехали степью, картина мне знакомая, но потом въехали в какое-то особое становище; это были уже не юрты, а крестьянские избы — первое русское селение. Диву я дался. Особенно меня поразили окна. Ничего такого я никогда не видал прежде. Ввел меня казак в знакомую избу, где никого не было, велел сидеть смирно, ждать его, а сам пошел лошадь прибирать. Слышу какой то шум, шипит что-то; заглянул я за перегородку, смотрю — какой-то светлый идол шипит, пар из него валит. Я со страху забрался под скамейку, лежу ни жив, ни мертв. Наконец вернулся казак с хозяевами, отыскал меня, тащит за перегородку. Я упираюсь, говорю: “Боюсь”. Втащили меня, казак успокаивает: “Дурачок, это — самовар”. Так я и запомнил первых два русских слова: хлеб и самовар. Долго мы путешествовали с казаком, наконец добрались до Кяхты. Там он меня продал начальнику таможни. Горько мне было расставаться с моим казаком, но что же делать — живи не как хочется, а как Господь велит. Вскорости, как я поселился у своего нового хозяина, позвали священника меня крестить. Я тогда и не знал, что такое священник, батюшка-отец. Вижу — стоят длинноволосые, принесли какой-то чан, оделись в золотые одежды и вдруг мне

22

говорят: «Разденься». Я весь дрожу, думаю, сейчас беда стрясется, а когда меня подняли и окунули в этот чан, я заорал благим матом, вырвался от них и убежал, как был нагишом, на улицу, едва меня поймали. С тех пор стали меня звать Платошкой и говорили: “Смотри, ты теперь христианин, а больше не магометанин”, а я ничего не понимаю, глуп я был, млад. Вижу, что как у Макай-Тамиши-Ка-Кака меня колотили, так и здесь колотят, только одно — кормят вволю. Бегал я иногда к своему крестному отцу, казаку Евграфу, моему прежнему хозяину, или к священнику; они меня молитвам научили.

Мария Алексеевна Осоргина, урожд. кн. Волконская.

80-е годы XIX века.

Частное собрание, Париж

Стал я входить в возраст; сколько мне было лет — Бог его знает. Одно помню, батюшка-отец: молодые барышни стали мне тогда нравиться, особенно такие, у которых длинные косы, да сама — полная, сдобная, павой выступает. Бывало, на них загляжусь, а мне пинка дадут: “Пойди, трубку готовь барину”. Барин же был сердитый, жил богато; ни один товар через таможню не пройдет, чтоб купец ему не поклонился чем-нибудь. Дом был полная чаша.

Назначили, помню, генерал-губернатором в Сибирь Михаила Михайловича Сперанского; говорили, что он честность будет наводить, и до моего хозяина он добрался. Тот как-то раз уже не по чину взял, на него и пожаловались. Вызвали моего барина в Петербург для ответа, от места отрешили. И поднялись мы целым поездом, караваном. Ехали несколько месяцев и добрались, наконец, до Петербурга. Петербург был тогда совсем другой: трехэтажных домов еще

23

не было, Невский был обсажен деревьями, не налюбуюсь, бывало, я на Неву. А когда, бывало, встретишь государя Александра Павловича, он был такой молодой, красавец, народ кричит: “Ура!” — и я тоже.

Михаил Михайлович Осоргин, отец М. М. Осоргина.

80-е годы XIX века.

Частное собрание, Париж

Прожили мы в Петербурге недолго. Барин мой оправдался, да не совсем. Уволили его от службы и оставили под подозрением, чтобы ему больше нигде не служить. Переехал он в Москву, купил дом и жили мы в нем на славу. По соседству на церковном дворе жила учительница, славная была барышня; выучила она меня грамоте, арифметике, давала книги читать. Брат ее пиликал на скрипке и меня научил. Сама она играла на фортепьянах, клавикордами тогда называли.

Как-то раз застаю ее — плачет. “Платоша, — говорит она мне, — совсем мои клавикорды расстроились, играть не могу, а брат уехал — некому настроить”. Я видел, как брат ее это делал, и попробовал сам настроить, и вышло еще лучше прежнего. С тех пор я стал настраивать инструменты не только у нее, но и у барина, и у его знакомых. А мне за то где пятачок, а где и гривенник дадут. Так прошли года, сколько — не знаю.

Однажды починил я часы и этим стал заниматься у знакомых моей учительницы, секретаря Гражданской палаты. Он стал меня расспрашивать про мою жизнь. Я ему рассказал, а он мне говорит: “Ведь тебе срок и вольную получить”. “Как вольную? Что такое вольная?”. Он мне объяснил и говорит: “Я твоим делом займусь, справки наведу”.

24

Прошло еще много времени, наконец зовет он меня к себе, да не в дом, а в Присутствие; велит какую-то бумагу подписать и говорит мне: “Ну, Платон, крестись, молись Богу”. Хлопнул печатью по этой бумаге, сует ее мне и говорит: “Ты отныне вольный человек, коломенский мещанин Платон Евграфов Евграфов”. Я ему в ноги, а он еще мне денег дает, да не только он, а и писцы, стрекулисты — “на обзаведение”, говорят. Прибежал я к своему барину, показываю ему бумагу, а он — чуть в волосы мне не вцепился, так рассердился, что я ему больше не слуга. Пошел я от него к моей благодетельнице-учительнице и так у нее и поселился вольным человеком».

Платон Евграфович не особенно любил вспоминать первое время своей жизни свободным человеком, потому что на первых же порах с ним случилась большая неприятность. Его благодетельница-учительница, желая ему дать заработок, рекомендовала его одному врачу, переведенному на службу из Москвы в город Красный Смоленской губернии. Указала она на него как на верного человека, которому можно доверить все вещи и весь обоз. По дороге на постоялом дворе часть вещей была украдена, и Платон Евграфович, чтоб пополнить этот убыток, поступил к этому доктору добровольно на 7 лет в качестве крепостного.

Когда он отбыл этот срок, вернулся он опять в Москву к своей учительнице и стал зарабатывать хлеб тем же настраиванием инструментов, игрой на скрипке на вечеринках простого люда и всякими мелкими услугами. Число его знакомых так увеличилось, что его часто приглашали и вне Москвы. «Я помню, батюшка-отец, — говорил он, — как в городе Коломне я как-то играл трепака на скрипке, а будущий Московский митрополит Филарет, тогда еще молодой семинарист, так откалывал, что просто прелесть».

Разъезжая по Тульской и Рязанской губерниям, Платон Евграфович стал известен всей многочисленной родне моих дедушки и бабушки Волконских. Мой дед устраивал часто пиры с оркестром, посылал за Платоном Евграфовичем, которого он полюбил за уменье устраивать иллюминации и фейерверки.

Однажды дедушка предложил ему просто поселиться в Радушине, обещал дать в его распоряжение пару лошадей для разъездов и соответствующий по сезону экипаж и назначил ему постоянного крепостного кучера. Платон Евграфович согласился; кучером ему назначили крестьянина Никифора из Радушина, и с тех пор семья этого Никифора стала предметом всех забот Платона Евграфовича. Он женил Никифора, крестил и сам обучил грамоте его единственную дочь Настю. Бывало, когда он видит, как мы учимся, он все приговаривал: «Эх, не так я учил Настю». А на мой вопрос: «А как же, Платончик?» (так мы его называли на нашем ласкательном детском языке), он отвечал: «А я, батюшка-отец, сначала ее по маковке, а потом и по всей голове, пока букваря не выучила». Настю эту он выдал замуж; приняли зятя в дом, и первого его сына, Платона, крестил он.

В раннем детстве, помню, как, живя у дедушки в Радушине, мы, дети, гуляя по селу, видали на завалинке одной избы Платона Евграфовича, игравшего с маленьким Платошей, который был старше нас. Но Платон Евграфович нежностей не любил и стыдился; сейчас же спустит мальца с колен, да еще прикрикнет на него: «Пошел вон». А нам в оправдание пояснит: «Как эти пострелята мне, батюшка-отец, надоели» и быстро убежит куда-нибудь.

25

Таким образом, Никифор со всей своей семьей стал целью жизни Платона Евграфовича. Для них он зарабатывал и копил деньги. Но привязанностью, которая всего его поглощала, без которой он совершенно жить не мог, была моя мать. Поселился он у деда, как я сказал выше, когда ей было 4 года. Он нам, детям, рассказывал, как моя мать была ласкова и приветлива с ним с самых первых дней. Надо сказать, что наружность Платона Евграфовича была непривлекательна: он был маленького роста, с ясно выраженным монгольским типом, плоским носом, узкими, как щели, глазами и выдающимися скулами. Я еще помню, как маленькие крестьянские дети иногда со страху заливались плачем, когда он к ним подойдет. Поэтому, быть может, ласковость и приветливость маленькой княжны сразу согрели его одинокое, требовавшее любви сердце. Любовь его к моей матери крепла у него с годами. В начале его жизни у Волконских долго засиживаться на одном месте ему не приходилось; приходилось ему разъезжать и по собственными делам, и по поручению моего деда.

Про одно такое поручение, очень ответственное, Платон Евграфович любил рассказывать. Бывало, ходит по комнате и повторяет все тот же рассказ: «Ехал брат вашего дедушки, князь Николай Дмитриевич, как-то по Ряжскому уезду. На почтовой станции (названия не помню), пока впрягали лошадей, камердинер пошел прописывать подорожную, так что фамилия проезжающего стала известна. А кто же ее, батюшка-отец, в Рязанской губернии не знает? Всякому известны вотчины их — первеющие. Пошел на станции говор: вот, мол, кто едет. Подходит к окошку дормеза старый старик, слепой, и спрашивает князя: “Вам ли, Ваше сиятельство, принадлежит село Чичкино Рязанского уезда?”. А он ему отвечает, что не ему, а старшему его брату, князю Алексею. “Так вы ему, Ваше сиятельство, скажите, — говорит слепец, — что у него в имении зарыт клад, да клад не маленький; награбил этот клад разбойник Морвин, который когда-то держал притон у моего отца. Когда же Пугачев кликнул клич, Морвин к нему потянулся на Волгу, да уходя говорит моему батьке: “За то, что ты меня покоил и пристанище мне давал, если я не вернусь с Волги, клад — твой”. И нарисовал и записал, как и где его найти близ села Чичкина Рязанского уезда. Хранится он в двух подвалах под землей, а добра в нем миллионов на десять. “Я же, — добавил слепец, — отдал эту запись на сохранение в господскую контору. Если хотите — достанем, а меня уж не обидьте”.

Вот и приехал князь Николай Дмитриевич к вашему деду и рассказал ему про клад. Я тут же в комнате был. Дедушка ваш раскипятился, кричит: “Что за вздор клады искать!”, и слышать не хочет. “Надо мной смеяться, — говорит, — будут, что я кладоискатель, на Ивана Купалу папоротник ищу”. Князь Николай Дмитриевич молчит, советовать боится, известно — младший. А бабушка ваша как взмолится: “Alexis, — говорит, — если не для нас, то для Машеньки”, то есть для вашей маменьки; а ей тогда всего 4 года было, малюсенькая была, и покажет, бывало, Платон Евграфович от пола ниже своего колена. “И вот дедушка ваш, — продолжал Платон Евграфович, — побушевал и смирился, и говорит: “Пусть решит сам Бог”. На следующий день отслужили молебен, к образу положили две записки: “Искать” и “Не искать”. После молебна мамаша ваша вытащила записку, а в ней написано: “Искать”. И говорит мне князь: “Ну, снаряжайся в путь,

26

привози мне того слепого”. Я ему говорю: “Слушаюсь, Ваше сиятельство, когда прикажете ехать?”. А он как топнет ногой: “Как когда? Сейчас, сию минуту”. Любил Ваш дедушка скоро дела делать, коль что решил, так тут же сейчас и подавай. И поскакал я на перекладных, а путь не близкий. Приехал, нашел слепого. “Ну, — говорю ему, — едем, князь тебя зовет. Где твой план и запись?”. А он как ахнет: “Господи, Боже мой, вот несчастье. Вчера сгорела контора, а в ней все бумаги”. Но вместе с тем утешает: “Вези, все равно и без планта найду. Батька мне столько рассказывал, да и я, когда зрячим был, столько смотрел на рисунок, что, авось, вспомню и найду”. Вот мы и покатили с ним обратно. Я ему по дороге рассказываю, что у нас в Чичкине есть и Морвин пруд и Морвин лес. Он смеется: “Вот, видишь, значит правда, что Морвин был у вас. Народ и запомнил его прозвище”.

Приехали, веду старика к князю. Дедушка ваш и спрашивает: “Ну, где план, показывай”. Старик объясняет, почему его не привез. Я было испугался, думаю дедушка ваш его прогонит, да и мне достанется. Не тут-то было. Князь еще пуще княгини разгорелся; велел созвать побольше народу с лопатами. Собрался народ, вновь отслужили молебен в церкви и пошли к Морвину лесу. Слепой говорит: “Тут должны быть две дороги, которые пересекаются, дороги должны быть торные, так как идут от деревни к деревне (Платон Евграфович и деревни эти называл, да я их не помню). Дороги эти, действительно, были, так что все стали верить слепцу. А он командует, как будто зрячий: “Ставьте меня на перекресток”. Привели его, поставили. “Ну, — говорит, а сам видно в азарт входит, — смотрите, православные. Вот тут неподалеку должно быть несколько вершин” (вершинами по местному называют небольшие овраги-лощины). Народ так и загалдел: “Как же, как же, мы по ним и сено косим”. “Ну, — говорит слепой, — рассмотрите, вершины эти составляют куриную лапу — четыре пальца вперед и один назад”.

Пошли смотреть, а место большое, один малый даже на дерево взлез и кричит: “Верно, верно. Куриная лапа”. Ваш дедушка-князь в лице переменился; видит, дело нешуточное; подзывает меня и приказывает: “Ну, смотри. Ты дело начал, тебе поручаю его кончать”. Бабушка ваша тут же в долгуше сидит и крестится, а слепой продолжает распоряжаться, даже князя не боится. “Ищите, — говорит, — между вторым и третьим пальцем камень, да камень большой”. А место пространное — десятин 6—10, кто их знает, земля тогда была немереная. Ищет народ — камня нет. Дедушка ваш сердится, кричит: “Найти камень, он, может, землей зарос”. Наконец выступил старик-крестьянин из другой вотчины — народу сошлось много поглядеть — и подтверждает, что был на его памяти камень, да свезли его в дальнее село на могилку положить кому-то, потому что плита была гладкая. Слепой же приговаривает: “Жаль, что камня не нашли, от него надо было отмерить десять саженей по направлению к перекрестку и копать, нашли бы саблю Морвина, большущую саблю, и ею отмерить прямо на восток десять раз, тут и самый клад”. А тут уж и сумерки наступили. Князь приказывает мне остаться с частью народа и караулить и завтра начать копать — найти эту саблю. А сам с княгиней поехали домой. Так я и остался на ночь, а потом промаялся на этом месте чуть ли не месяц. А князь каждый день приезжает — понукает. Однажды, помню, копают мои рабочие в разных местах; под конец уж копали просто

27

наугад, где попало, [у] всех вера пропала, да и надоело порядком. Вдруг у одного что-то звякнуло под лопатой, на что-то наткнулся. Сам он побледнел, радостно мне машет, а у меня, батюшка-отец, ноги дрожат: вижу — нашел». При слове «дрожат» Платон Евграфович делал всегда особое ударение и произносил его «дрожжат». Мы, дети, хотя и знали почти наизусть этот рассказ, особенно любили это место и сами начинали дрожать. Платон Евграфович, довольный произведенным эффектом, продолжал так: «Подхожу, сам стукнул лопатой — звенит. Ну, говорю, ребята, крестись. А потом спохватился: нет, постой, пусть сам князь приедет — и послал за вашим дедушкой. Приехал и княгиня с ним, и маленькая ваша маменька тоже. Я, так и так, докладываю: “Звенит”. Подошел князь, приказывает шапки снять, креститься. Начали копать и вытащили — да не клад, да не саблю, а просто тавлинку старую, как, бывало, делали, только уж очень большую. Князь так рассердился, что тут же приказал все поиски бросить, сравнять все, что вскопали, и старика-слепца наградить и отправить домой». Поиски этого клада никогда больше не возобновлялись, хотя были случаи, доказывавшие его существование. Так, однажды землемер, производивший какие-то съемки близ Морвина леса, заметил, что в одном месте его буссоль делает неожиданное заметное отклонение, как бы указывая на зарытое в земле большое количество железа. Рассказал он это дедушке, но несмотря на поиски — места этого отклонения не мог указать.

Все же история этого клада вселила в моем деде надежду получить когда-нибудь крупное состояние, почему все свои безумные траты он всегда оправдывал скорым нахождением этих миллионов; среди них находилось и все фамильное серебро семьи Волконских — несколько пудов серебра. Ограблено оно было Морвином, когда моему прадеду Дмитрию Тимофеевичу было всего три года. Когда в 1880 году дедушка передал моей матери Чичкино, он в дарственном акте поместил, что половина клада, когда он найдется, должна принадлежать ему, до того он верил в свое будущее богатство. Он никогда денег не считал, тратил их без всякого расчета; правда, что главным образом, на добрые дела, на благотворительность, но тоже на всякие предприятия, недостаточно обдуманные, почему получался всегда крупный убыток. Из благотворительных дел, способствовавших его разорению, наиболее крупное и действительно благотворное, — был институт для девиц, основанный в Зарайске как исполнение обета, данного им во время болезни моей матери. Ей было 12 лет, жили они в Рязани. Тогда слово «эпидемия» не знали, но, очевидно, свирепствовала эпидемия брюшного тифа. Многие подруги моей матери заболели, наконец и она заразилась. Эта болезнь, пожалуй, положила прочное основание привязанности на всю жизнь к моей матери Платона Евграфовича. Он не отходил от нее, хотя, понятно, за ней ухаживали другие. Он старался быть хоть чем-нибудь полезным, ночи проводил, лежа на полу у двери ее комнаты, готовый вскочить и бежать каждую минуту, куда его пошлют. Состояние моей матери было очень серьезное, доктора потеряли всякую надежду. Дедушка со своим открытым экспансивным характером бурно предавался отчаянию. Бабушка, всегда проводившая большую часть дня в молитве, пожелала поднять местную чтимую чудотворную икону. Так и сделали, и когда икону принесли в комнату больной, дедушка в каком-то порыве бросился перед

28

ней на колени со словами: «Царица Небесная, исцели мою дочь и я даю обет, если она останется жива, позаботиться об участи молодых девушек-сирот, буду им отцом». Чудо совершилось — на следующий день моя мать была на пути к выздоровлению. Сейчас же дедушка начал обдумывать, как исполнить свой обет. Ничего он не мог делать наполовину. «Wenn schon, den schon», как говорит немецкая пословица. Решил он устроить в своем родном уездном городе Зарайске институт наподобие столичных. Благодаря своим обширным связям ему удалось получить согласие императрицы Александры Федоровны (жены императора Николая I) принять этот институт под свое высочайшее покровительство, с учреждением в нем пяти стипендий императорской фамилии для бедных девиц; десять стипендий для девиц-сирот взял на себя сам дедушка, а остальные девицы должны были быть платными; комплект был определен в сорок человек; пожизненным попечителем назначен был дед. Он же в сущности нес почти все траты, так как большинство из платных денег не вносило, надеясь на его доброту. Институт был обставлен лучшими педагогическими силами. Первая начальница, кажется, и единственная, была баронесса Розен; программа института соответствовала программам столичных институтов с иностранными языками до английского включительно, музыкой, пением, рисованием и танцами. Для этого надо было содержать специальных, дорого оплачиваемых учителей и учительниц, так как в уездном городе среди его жителей таких педагогов нельзя было найти.

После освобождения крестьян за неимением более даровой прислуги институт пришлось закрыть; тогда на месте его дедушка устроил приют, существовавший до конца 1870-х годов.

В ознаменование своего кратковременного предводительства в Зарайске дедушка пожертвовал городу целую усадьбу на окраине, где был устроен общественный сад и им же был построен клуб.

Неудачные предприятия дедушки, значительно способствовавшие расстройству его дел, были очень разнообразны. Я лично помню недостроенное здание суконной фабрики в Радушине. Контора этой будущей фабрики была соединена с кабинетом деда телеграфом с циферблатом азбучным, тогда только появившимся в виде новинки (впоследствии этот телеграф, после моей женитьбы, был перенесен в Сергиевское, где до устройства телефона соединял мой кабинет с конторой имения), но кроме этого телеграфа, к тому же не действовавшего, и самого здания ничего не было, в том числе самого главного: машин никогда не купили. Помню большую водяную мельницу в Радушине, о которой постоянно велись судебные процессы с князем Оболенским; у последнего выше по Осетру была тоже водяная мельница, которую радушинская мельница подтапливала. Незадолго до своей кончины дедушка затеял устроить на своем хуторе Алтухове молочную ферму; он надеялся, что бедные чиновники будут приезжать из Москвы в праздничные дни на эту ферму, где предполагалась продажа всех молочных продуктов по дешевым, сравнительно с Москвой, ценам, а в будни по вечерам отдыхать на лоне природы. Чтобы оценить всю несообразность такого проекта, надо знать, что Алтухово расположено было на ветке Рязанской дороги, соединяющей Луховицы с Зарайском, и езды по железной дороге от Москвы было не менее шести часов. Но дедушка над этим не задумывался. Какой-то плут-управляющий

29

дал ему этот совет, и дедушка загорелся. Добился он устройства в этом Алтухове железнодорожной платформы с остановкой всех пассажирских поездов, заказал посуду, формы для масла с надписью «Отрада князя Волконского» — новое название, данное этому хутору и железнодорожной платформе, взял этого плута-управляющего, штат прислуги, но забыл купить коров; так эта затея его интересовала и занимала года два. Потом он скончался, и уже мой отец ликвидировал это дело. Помимо всех этих фантастических необдуманных предприятий сама жизнь по своему размаху уносила много денег.

Однажды дедушка с большим числом родственников, своих и жениных (семья Волконских была очень одаренная, талантливая), затеял целый ряд любительских спектаклей, участвуя в них лично на первых ролях; спектакли эти ставились в родственных имениях, разумеется, расходы по [их] постановке были моего деда, а Платон Евграфович — главным помощником по декоративной части. Цикл этих спектаклей завершился Рязанью, где для этого снят был на несколько дней городской театр. Понятно, публика допускалась бесплатно, и каждый спектакль был громадным приемом, устроенным моим дедом для рязанского общества — приемом широким, с тогдашним хлебосольством и роскошью. Недаром моего деда звали в шутку не князем Волконским, а князем Зарайским, где он держался совсем удельным князем. Когда он живал в Радушине (7 верст от Зарайска), в пасхальную ночь по первому удару колокола в его церкви начинался звон в городе; так как он торопился разговеться, часы его всегда ставились вперед на полчаса, а иногда и больше, но в городе никто не возражал, подчиняясь в былые времена его капризам, и на следующее утро все городское духовенство in corpore являлось к нему в Радушино с крестом.

Бабушка же всегда была дома, за исключением редких случаев, когда муж ее куда-нибудь посылал, как было описано выше, вела все хозяйство по-старинному, наблюдала за умолотами, собирала тальки (мотки ниток пряжи), шерсть, сушеные ягоды, грибы, раздавала работу коверщицам и кружевницам, делала запасы всевозможных заготовок, солений, варений, жамок, морсов и наливок, хранила деньги, записывала аккуратно приход и расход и только не вмешивалась в дело кухни, где дедушка царил всевластно и с утра придумывал меню, а бабушка только наблюдала, чтобы в постные дни ей был бы настоящий постный стол и, главное, тюря — кушанье, в которое входили черный хлеб, квас, зеленое постное масло, лук и летом огурцы; все это было что-то совершенно несъедобное, но бабушкой это кушанье поедалось в неимоверном количестве.

В домашнем обиходе дедушка не касался карт, считая их развращением (его сын князь Александр проиграл в карты все свое состояние); бабушка же очень любила игру в преферанс, играла очень плохо и всегда проигрывала. Дедушка одно время в Москве увлекся игрою в лото в клубе, но когда почувствовал возможность страсти, немедленно от этого отстал. Мать моя росла среди этих двух влияний, всеми своими вкусами, характером и привычками походила на своего отца, одна лишь домовитость и любовь к порядку были материнские. При ней всегда было несколько гувернанток, из них наибольшее влияние имела Madame Laroche, мать известного музыканта-критика, который был много моложе моей матери и в детстве жил тоже в доме моего деда. Был постоянный учитель танцев Сарти; в раннем

30

детстве ей ставили ногу в станок, чтобы добиться правильных pointes; имела она постоянно в деревне серьезных музыкальных учителей, последний из них, когда они уже жили в Москве, профессор Онорэ, добился в ее игре такого блеска, беглости и ритмичности, что для нее не было никаких затруднений в этом отношении, и она могла играть любую пьесу à livre ouvert (читая ноты с листа).

Подруг у моей матери почти не было, кроме двоюродных сестер, из коих более частыми посетительницами были сестры Охлябинины, Софья и Любовь (последнюю почему-то всегда звали французским именем Aimee); двоюродных братьев дедушки для дочери побаивались, и вообще мужская молодежь допускалась лишь для балов, которые в деревне дедушка устраивал часто, но им зачащиваться не разрешал. Сестру свою Екатерину, значительно ее старше, моя мать не любила; та была какая-то странная, как нам говорили в детстве, не в полном разуме, а муж ее Петр Семенович Ржевский частыми неделикатными спорами о приданом совсем испортил отношения. Брата своего, которого она звала Сашей, моя мать страшно любила и всегда страдала за те недоразумения, которые постоянно возникали между ним и отцом. Дядя Саша был артист в душе, друг Прова Михайловича Садовского, Самарина, Шумского, играл на сцене так, что эти корифеи театра признавали в нем себе равного, читал превосходно. Всякое его пребывание в семье было праздником для моей матери, а когда к тому же налаживался какой-нибудь спектакль, устанавливался мир и лад между отцом и сыном, что для Мама́ было верхом блаженства. К сожалению, длилось это недолго; дядя был картежник и кутила, жизнь в семье скоро наскучивала ему и он спешил вернуться в свою молодую веселящуюся компанию в Петербург. Служил он в Лейб-гусарском полку, исправным офицером никогда не был, и не раз пришлось ему, чтобы поспеть на учение в Царское Село, вскочить верхом на последний буфер уже отходящего поезда и в таком положении проехать до первой остановки. Чтобы добыть денежные средства, которые все уменьшались, прибегал он к самым невероятным проделкам, над которыми тогда только смеялись, а в мое уже время сочли бы неблаговидными. Однажды он с товарищами, истощив весь возможный и невозможный кредит, придумали следующее: пустили они слух, что один из их компании скоропостижно скончался; заказали гробовщику гроб со всеми принадлежностями похоронными и, когда все было доставлено, перепродали другому гробовщику, хотя и не за большую сумму, но зато за наличный расчет. Кончил он свою жизнь в городе Николаевске в далекой Сибири, куда он после окончательного разорения уехал служить в таможне. Я был совсем мал, когда он приезжал перед отъездом прощаться с моей матерью; помню игрушку, механического клоуна, которую он мне подарил помню его породистое красивое лицо и хотя не высокую, но стройную фигуру; помню слезы матери, когда он уезжал от нас. В Сибири он женился на крестьянке, с которой до брака прижил дочь, и вскорости после свадьбы он и скончался. Вдова его с дочерью приехали потом в Россию, были у нас, и долгое время Мама́ о них заботилась, пока не наладилась их жизнь.

В пятидесятых годах дед по зимам жил в Москве, чтобы следить за процессом, который грозил ему потерей состояния; поводом к этому процессу была, как всегда, страсть его к предприятиям. На этот раз он прельстился одним имением

31

в Симбирской губернии. Владелец этого имения обязывался передать покупщику и контракт с Казной о доставке в Казну какого-то материала (не помню, что именно, не то руда, не то каменный уголь, не то какой-то камень), добываемого в этом имении. Поставка была крупная, но неисполнение контракта в срок влекло за собой крупную неустойку. Дедушка помнил, что когда он в последний раз был в Симбирской губернии, где были имения его детей от первого брака, говорили, что изыскания в этой местности именно вышеуказанного в контракте ископаемого материала дали хорошие результаты. Но ездил он туда давно, когда моей матери не было двух лет. Поездка тогда была обставлена самым оригинальным способом: из Рязани на двух барках, на которых были построены два дома, один для княжеской семьи со всеми удобствами, другой для кухни и прислуги, поплыли вниз по течению по Оке и Волге; путешествие длилось целое лето, так как назад барки тянулись где бурлаками, где лошадьми. В продолжение этого путешествия моя мать заболела; всегда сопровождавший семью фельдшер из крепостных, он же и брадобрей, лечивший и людей и лошадей, определил болезнь моей матери словами «родимчик» и предупредил, что ей осталось часа два жизни. Его предсказание не сбылось, к утру ребенок был весел и здоров, но дед, испуганный этим случаем, закаялся этим способом ездить в Симбирскую губернию, а другой путь на почтовых (тогда еще правильного пассажирского пароходного сообщения не было) казался ему слишком утомительным, почему он более никогда не посещал эти имения. А через почти 20 лет, основываясь на прежних впечатлениях, без всякой проверки, покупает заглазно имение, о котором сказано выше. Контракта он, конечно, не выполнил, и приходилось ему платить громадную неустойку. Процесс об этой неустойке и был предметом его забот; как кончилось это дело — не знаю, но нам всегда рассказывали, что отделался он пустяками; а это злополучное имение дед потом, в тех же пятидесятых годах, обменял на большой барский дом с громадным садом, целой усадьбой в Москве, в Хамовниках; с этим домом у меня связаны многие детские воспоминания, так что к нему я вернусь впоследствии.

Во время этого периода жизни в Москве семья Волконских ближе познакомилась и сошлась с Варварой Андреевной Осоргиной, с которой они уже состояли в косвенном свойстве, так как ее дочь Екатерина была замужем за родным племянником дедушки Волконского Семеном Охлябининым. Отец мой, тогда блестящий лейб-гусар, очень богатый, был одним из завидных московских женихов; ухаживал он за молодой Лярской (вышедшей впоследствии за Александра Леонтьевича Гурко, двоюродного брата фельдмаршала); за матерью моей в это же время кто-то тоже ухаживал (фамилию не помню), затем этот молодой человек исчез с московского горизонта; хотя моя мать и не была в него влюблена, все же, несомненно, думала о нем, тем более что мой дед, желавший этого брака, постоянно монтировал мою мать. Дедушка был в отчаянии, просил прощения у моей матери, а та его успокаивала, говоря, что надо только дать время, все забудется и все пройдет. Несомненно, что при таких обстоятельствах первая встреча моих родителей была более чем хладнокровная и не предвещала будущего счастья, но их родители с той и другой стороны, то есть дедушка Волконский (при муже бабушка всегда играла пассивную роль) и бабушка Осоргина замечтали о браке

32

своих детей, и с обеих сторон были употреблены старания их сблизить. Общая родственница тетя Катя Охлябинина (урожденная Осоргина) и ее belle-soeur тетя Соня Охлябинина (подруга ближайшая моей матери) в этом направлении особенно постарались, передавая восторженные, быть может преувеличенные, отзывы друг о друге. Дабы ускорить развязку, Варвара Андреевна в день рождения моего отца (13 апреля) поехала с ним и дочерьми в Троице-Сергиевскую лавру на богомолье, в сущности на благочестивый пикник, пригласив и семью Волконских принять в этом участие. Принимала она; ее приемы не отличались широтою приемов Волконских, но были всегда обставлены со вкусом, более утонченно и, главное, с неслыханным тогда комфортом. Часть лаврской гостиницы была занята ею, наполнена привезенной из Москвы мебелью, стены обиты красивыми материями, полы покрыты дорогими коврами, и в этом объуютенном помещении после всех церковных служб был предложен гостям самый тонкий обед, красиво сервированный. И кухня была совсем другая: у Волконских все отличалось изобилием, но кушанья были русские доморощенные, подавалось блюда четыре, не больше, но таких, от которых можно было быть сытым после первого куска; у бабушки же Варвары Андреевны никогда не подавалось менее шести блюд, тонких, французской кухни, где разные соуса, приправы и легюмы играли большую роль. Устроено было нечто вроде будуара для молодежи, в надежде, что в нем произойдет желанное родителями объяснение их детей. Так было подстроено, что они остались вдвоем, но до объяснения не дошло, и я убежден, что они в то время друг друга не любили. На следующий день по возвращении в Москву, видя, что дело не подвигается, тетя Соня Охлябинина через своего брата Семена довела до сведения моего отца, что моя мать его полюбила и что он обязан высказаться, а дедушке Волконскому сообщили, что мой отец влюблен, но боится отказа; эти переговоры побудили родителей еще более влиять на своих детей, и отец мой, наконец, попросил свою мать сделать предложение. Были вновь посланы из Басманного дома (дома Варвары Андреевны Осоргиной) родственные послы договориться о времени, и 16-го апреля Варвара Андреевна официально просила для своего сына руки молодой княжны; согласие было тотчас же дано; на следующий день состоялось торжественное благословение, на которое созвана была вся Москва. В тот год день этот приходился на Пасхе, если не ошибаюсь, в субботу Пасхальной недели, почему весь молебен состоял из пасхальных песнопений; до конца своей жизни в память этого дня родители, бывало, с особым чувством подпевали и любовно переглядывались, когда за церковной пасхальной службой распевались торжественные слова пасхальной стихиры: «Да воскреснет Бог...». О своем жениховстве они мало рассказывали; мать моя только подчеркивала, что когда она дала свое согласие и получила благословение родителей, она всей душой полюбила своего жениха и такой же страстно любящей невестой, а потом женой осталась она до конца своей жизни.

Подарки, полученные ею от будущей свекрови, рисовали и определяли характер их будущих отношений, окрашенных особым сентиментализмом: ей был вручен браслет с бриллиантовой звездой посередине, кругом звезд по голубой эмали из мелких бриллиантов была сделана надпись «Veille à son bonheur» (береги его счастье); моя мать ответила подарком жениху широкого золотого кольца,

33

покрытого зеленой эмалью, и по ней посредине одно слово «Toi», что составляло наивный ребус «Toi seul dans l’univers». Отец мой был хладнокровного характера; во время своего жениховства не бросал своей привычки послеобеденного сна; часто, к великому негодованию окружающих, засыпал в доме невесты, где он был общим любимцем не только ее родителей, но и ее бабушки Прасковьи Васильевны Кутузовой, жившей вместе с ними. Прабабушку Кутузову отец мой ублаготворил, привозя ей ежедневно то икры, то конфет, до которых она была большая охотница. Эти угощения она берегла и предлагала их только тем, которые, она наверно знала, откажутся. Эта оригинальная старуха, дожив чуть ли не до девяноста лет, до конца жизни не соглашалась ездить по железной дороге, утверждая, что поезда двигаются нечистой силой; бывало, вся семья переезжает из Москвы в Радушино и для этого пользуется вновь открытой Рязанской железной дорогой, а Прасковья Васильевна неизменно пользовалась для сего допотопным тарантасом, в котором окруженная перинами, подушками, пускалась в путь на долгих, то есть с кормежками и дневками, так как почтовый тракт был закрыт. Только мертвой она впервые была перевезена по железной дороге из Москвы в село Мотыри.

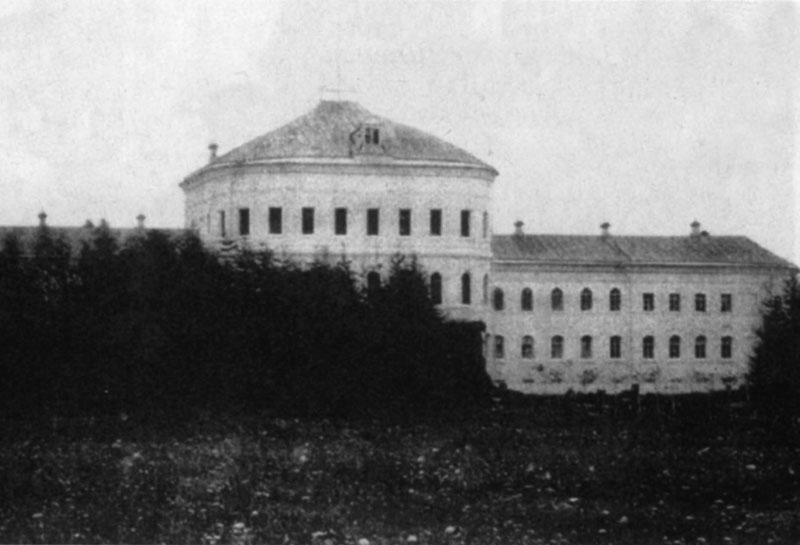

Сергиевское. Главный дом и двухэтажный флигель.

Частное собрание. Париж

Жениховство прошло по-старинному: родных, которых было особенно много со стороны Волконских, всех объездили, отсутствующим писались официальные рекомендательные письма, ежедневно днем у кого-нибудь из родных

34

был семейный обед в честь женихов. Дедушка Волконский сделал очень нарядное и большое приданое и определил выдать дочери крупный капитал: он считал мою мать своей единственной наследницей, так как детей от первого брака считал удовлетворенными состоянием их матери и требовал от них отказа от части в его имуществе; впрочем, никакого капитала он своей дочери не дал и только уже гораздо позже, в 1880-х годах, спасая себя от разорения, за год до своей смерти, передал моему отцу оставшиеся имения, выговорив себе ежегодную пожизненную пенсию, но об этом речь будет впереди. Варвара же Андреевна назначила сыну калужское имение Сергиевское, предназначенное, как я указал вначале, Михаилом Герасимовичем дочерям, а для удовлетворения последних решила продать свой московский дом на Басманной.

Свадьба была сыграна 31-го мая 1857 года. Семья Волконских жила в наемном доме где-то около Пречистенки, что составляло до церкви Никиты Великомученика на Старой Басманной (приход семьи Осоргиных) целое путешествие; накануне по часам было рассчитано и прорепетировано как поездка шаферов для объявления, что невеста готова и жених в церкви, так и самой невесты, которую везли в карете шестериком ее посаженые отец и мать — князь Николай Дмитриевич Волконский и Варвара Дмитриевна Казначеева (родители по старинному обычаю в церкви не были). У моего отца посажеными были его дядя-старик, ветеран всех наполеоновских войн, Георгиевский кавалер, впоследствии шеф Софийского Гренадерского полка, Дмитрий Дмитриевич Ахлестышев и Екатерина Михайловна Охлябинина (сестра отца). После свадьбы, совершенной с особенной торжественностью, был фамильный обед более чем на сто человек, после которого молодые, провожаемые полковыми товарищами отца, уехали на лошадях в подмосковное осоргинское имение Островня, где им устроена была торжественная встреча с очень красивой, по рассказам моих родителей, иллюминацией: вид из дома на Саввин монастырь был восхитительный, а вечерний звон создавал какое-то особо поэтическое настроение.

Пробыв в Островне недели две, они вернулись в Москву на короткий срок, остановились в доме на Басманной, где для них был заново отделан целый апартамент, которым они пользовались вплоть до продажи этого дома; стены их комнат были разрисованы доморощенными крепостными малярами, одна из комнат, полукруглая, под названием Боскетной, где они утром пили чай, изображала сад. В Москве они сделали благодарственные визиты всем родным и знакомым, после чего уехали на все лето в калужское имение. Варвара же Андреевна, чтобы не мешать молодым, посвятила это лето объезду замужних дочерей.

Приезд моих родителей в Сергиевское обставлен был особенно торжественно, по особому церемониалу, выработанному бабушкой, дабы подчеркнуть, что отныне Сергиевское делается их вотчиной. На границе молодые встречены были всей администрацией имения с выборными от всех деревень с хлебом-солью; в церкви их ждал причт для торжественного молебна перед храмовой иконой Покрова Пресвятой Богородицы, а на подъезде дома домоправительница Марфа Ивановна (в семье Каров ее звали Марфой-посадницей; в раннем детстве я ее помнил — красивая полная старуха, несколько даже величественная) поднесла им ключи на серебряном блюде; садовники же (их было трое при 14 помощниках, одного

35

из них, Степана Меркулова, я знавал, когда ему было 117 лет) поднесли им цветы и те primeurs, которые в то время были в оранжерее. В первый воскресный день крестьяне приносили поздравления молодым с преподнесением сельских даров, и в ответ их угощали вином. Отец мой никогда не любил это представительство и старался всегда избегать таких церемоний; мать же моя привыкла в родительском доме с детства к таким торжествам; на Пасхе у дедушки Волконского устраивался настоящий baise-main его руки вместо христосования, а моя мать, стоя рядом с ним, оделяла каждого яйцом, а дворовых и подарками. Простота и умение обращаться с крестьянами привлекли моей матери сердца всех крепостных. С моими родителями приехали камердинер моего отца Афанасий Шишков (крепостной из симбирского имения Михайловки) и две приданые горничные моей матери — две сестры, Василиса и Ольга, по прозванию Моковны (крепостные из Радушина). Василиса скоро вышла замуж за Афанасия, а Ольга умерла.

Эти старые преданные слуги рассказывали мне всегда с особым восхищением, как красивы были молодые: отец мой — высокий, статный, в гусарской форме, с черными, как смоль, волосами и усами, моя мать — светлая блондинка, крайне миловидная и с обращающим на себя внимание добрым взглядом. В продолжение этого лета их поочередно навещали родные и непритворно изумлялись красоте и широкому размаху усадьбы. Одна из тетушек матери, Ивлева, подъезжая, все время добивалась от кучера, показывая на усадьбу: «Как называется этот монастырь?» Настолько широко раскинувшаяся усадьба, возглавляемая церковью, не походила на простое имение.

Действительно, грандиозность и красота усадьбы поражала всякого, да и меня, уже привыкшего, сроднившегося с ней, она всегда как-то особенно захватывала. Не знаю, сумею ли я достаточно ярко, ощутительно описать Сергиевское, его дом, его храм, его усадьбу, его виды, его величавую и вместе с тем мирную Оку, его прелесть, его умиротворяющую красоту, и не мелкую, дающую понятие о тишине и мире, — нет, напротив, мощную красоту, навевающую мир душевный сознанием величия Божия, и успокоение, чувствуя себя в его всемогущей, всеблагой руке.

Сергиевское как с внешней стороны, так и укладом жизни на моих глазах менялось: одно уничтожалось, другое прибавлялось; но все же нутро его, суть его красоты, мощь и спокойная величавость всего окружающего остались неизменны, потому, рискуя погрешить по времени в деталях, все же попытаюсь описать наше Сергиевское, с нашей Окой, которое и было гнездом моей личной семьи. Описание такое тем более желательно, что в первые годы революции большая часть дома сгорела, некоторые здания на усадьбе разрушены, и все это безвозвратно утрачено, потому что восстановить все немыслимо ни по условиям времени, ни по средствам кому бы то [ни] было из тех, которым это дорого.

Когда не было железной дороги ни Сызрано-Вяземской, ни Курской, из Москвы к нам ездили на Малоярославец и Калугу и тогда подъезжали к усадьбе с северной стороны по проспекту старинных берез, рассаженных широко на манер екатерининских больших дорог. Проспект этот, тянувшийся около двух верст, начинался на самой границе имения от канавы, которой окопано было все имение около 30 верст в окружности; канава эта прерывалась лишь там, где границей

36

служило живое урочище: река Ока, речка Комола и тому подобное. Проспект шел сначала прямо до перекрестка, обсаженного четырьмя гигантскими ветлами, под названием «Quatre-s-arbres» в память сделанной кем-то из родственников «liaison dangereuse»; здесь от него прямо шла дорога в село Сергиевское — Горяиново тож, направо от него отделялся малонаезженный проселок в сельцо Тимофеевку; в усадьбу же проспект делал красивый изгиб, дающий возможность в окно экипажа любоваться видом усадьбы. Усадьба вся белая, кирпичная, покрытая когда-то тесом, потом черепицей, потом гонтом, а под конец большей частью железом, окрашенным в светло-серый цвет. Прежде всего бросается в глаза фасад дома: в середине большой круглый трехэтажный корпус, а по бокам длинные двухэтажные корпуса, закругляющиеся так, что остальную часть дома не видать; да и фасад не весь открыт, он частью затенен высокими серебристыми и бальзаминовыми тополями, частью закрыт стройными елями, рассаженными по дорогам самой усадьбы; за домом виднеются верхушки старинных лип — это парк, идущий к Оке. Вправо от дома три больших каменных здания: скотный двор, птичник и воловня, и с левой стороны от дома большой квадратный конный двор с высокими башнями; на одной просто флюгер, на другой — в виде флюгера большая железная лошадь; рядом с конным двором сенной сарай, весовня с десятичными весами для возов, рабочая изба и немного поодаль большой амбар, могущий вместить урожай не только имения, но и половины уезда; спереди длинная рига, упирающаяся в двухэтажное здание, где паровая машина и мельница, рядом высокая фабричная труба и неподалеку гумно с навесами, занимающими площадь около десятины. За усадьбой местность возвышается и вдали видна величественная стройная колокольня нашего храма, доминирующая, как бы венчающая всю усадьбу, почему многие и принимали ее за монастырь.

Когда открылась железная дорога сначала Курская, а потом и Сызрано-Вяземская, подъезжали к усадьбе с восточной стороны от деревни Поливаново, и усадьба открывалась боковым фасадом. Виднелась она уже при выезде из леса, но потом скрывалась; проехав же Поливаново, вся усадьба как на ладони, особенно выделяется храм во всей своей красе. Храм на редкость белый, стиль empire, с княжеской короной над трапезной. Колокольня очень высокая; ярус, где висят колокола, с длинными просветами, что придает колокольне большую воздушность, покрыта она белым нержавеющим железом; остальная крыша церкви зеленого цвета, кроме маленького куполка над настоящей — он синий с золотыми выпуклыми звездами. Кресты на храме хрустальные, отливают всеми цветами радуги, и далеко видно их яркое сияние. От храма идет узкая березовая аллея к кладбищу, около нее лепятся причтовые дома — их много. Потом я еще построил в ограде церковной красивую каменную сторожку с готическими окнами, большое двухэтажное здание для второклассной школы и уютный домик для диакона, так что поселок при храме под названием Поповка значительно разросся. Подъезжая с этой стороны, хорошо виден парк; тянется он от дома до церкви; на его фоне выделяется длинная рига, саженей восемьдесят длины, крытая соломой; она сгорела в 1880-х годах. Дом с этой стороны имеет совсем другой вид — это его боковой фасад: после двухэтажного корпуса, закругляющегося

37

под прямым углом, начинается одноэтажный, в середине которого большие ворота для въезда во внутренний двор; одноэтажный корпус кончается двухэтажной башней, после которой опять под прямым углом продолжается одноэтажный дом вдоль сада. С этой стороны яснее видишь величину амбара, растянувшегося по своей длине вдоль дороги, окаймляющей усадьбу.

Совсем другое впечатление, когда подъезжаешь с западной стороны от села; между селом и усадьбой большой глубокий овраг, на дне которого течет речка Ожженка. Отсюда видно еще новое здание около самой Ожженки — винокуренный завод, и на склоне — старинная громадная доходная оранжерея. Вид на усадьбу не так правильно распланирован, но зато усадьба кажется еще грандиознее, так как стоит на горе; от нее в овраг спускаются фруктовые сады и весною во время цветения яблонь это особенно красиво.

Но вот въезжаешь, наконец, на усадьбу — въезд один мимо конюшен и конного двора, после идет шоссе, кончающееся в воротах дома. Гулко простучит экипаж под воротами. Двор очень большой, с трех сторон дом, а с четвертой — каменная ограда парка с большими красивыми воротами. В середине двора большой стриженый газонный круг, кругом него защебененная дорога, посыпанная красным песком, и две большие цветочные клумбы; вдоль ограды парка от ворот до ворот старые липы и вдоль боковых флигелей дома — стена стриженых акаций. Без шума подкатывает экипаж к одному из подъездов, их два: один парадный, другой для подвоза дров. Только подъехав ближе к дому, понимаешь, что во втором и третьем этажах среднего корпуса нет окон, заменены они крашеными ставнями. В этих этажах, никогда не достроенных, должны были быть четыре залы, две по 13 окон и две по 11. Подъезд — в двухэтажном корпусе, и как только войдешь в дом, упираешься в противоположную стену, до того дом узок в этой части. Архитектор, строивший этот дом, говорят, был англичанин, придал он ему вид строгий, внушительный, почтенный; места и материала не жалели; стены до того толсты, что в толще одной из них устроена потаенная лестница с чердака в подвал, тянущийся под всем домом; подвалы — целый лабиринт со сводами.

Мы занимаем помещение от ворот до ворот; за воротами идут квартиры управляющего, служащих, контора, прачечная и службы. Наше помещение столь обширно, что по плану было размерено: пройти из конца в конец семь раз — сделаешь полторы версты. Средний корпус — приемные комнаты: зала, гостиная, бильярдная, кабинет и т. д., затем идут в обе стороны длинные коридоры с поворотами и начинаются две совершенно отдельные половины; одна называлась «стариков», другая, в которой потом жила моя семья, — «молодых». В доме некоторые комнаты имеют свое название: «шоколадная», «архиерейская», «кофейная», «васильковая», «генеральская», «зеленая», «круглая», «классная». Эти названия сохранились за ними несмотря на перемену назначения. Комнаты поражают с первого взгляда низкими потолками, что особенно неприятно в большой комнате как гостиная с семью окнами и колоннами посередине. Высокие парадные апартаменты предполагались в недостроенных этажах. Как себя помню, помню неизменную переднюю с доморощенной тяжелой ясеневой мебелью и такими же массивными дверями; в ней большое зеркало с продольной трещиной в углу. Где бы мои родители, а потом мы с женой ни жили, вся мебель из этих

38