- 145 -

Ю. Г. Оксман

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД РОМАНОМ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

I. КРЕСТЬЯНСКО-СОЛДАТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1830—1831 гг.

И ГЕНЕЗИС РОМАНА «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»Перспективы крестьянской революции и связанные с ней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Les temps sont bien tristes, — писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой. — L’épidémie fait à Petersbourg de grands ravages. Le peuple s’est ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s’étaient répandus. On prétendait que les médicins empoisonnaient les habitants. La populace furieuse en a massacré deux. L’empereur s’est présanté au milieu des mutins <...>. Ce n’est pas le courage, ni le talent de la parole qui lui manquent; cette fois-ci l’émeute a été apaisée; mais les désodres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d’avoir recours à la mitraille» (14, 184).1

Даем это письмо в переводе: «Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты рассвирепевшей чернью. Государь явился среди бунтовщиков <...>. Нельзя отказать ему ни в мужестве, ни в умении говорить; на этот раз возмущение было подавлено; но через некоторое время беспорядки возобновились. Возможно, что будут вынуждены прибегнуть к картечи».

- 146 -

Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян. «...ты верно слышал о возмущениях новогородских и Старой Руси. Ужасы, — писал Пушкин 3 августа 1831 г. князю П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новог<ородских> поселен<иях> со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт старо-русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (14, 204—205).

Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Новгородской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений».2

Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности».3

- 147 -

В огне и буре происшествий 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины.

Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о жестоких эксцессах восстания военных поселян — фактах, не подлежавших, конечно, оглашению в тогдашней прессе, — был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии.

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назади, мой любезнейший Александр Сергеевич, — писал Н. М. Коншин в первых числах августа 1831 г. Пушкину. — Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, — и это все вместе. Черт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считаю умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» (14, 216).

Эти заключения но вызывают у Пушкина никакого протеста, никаких сомнений. Если бы «История Пугачева» или «Капитанская дочка» писались в пору восстания военных поселян под Новгородом и Старой Руссой, Пушкин стоял бы, вероятно, на позициях, не очень далеких от тех, которые занимал Н. М. Коншин.4

Впечатления от событий 1831 г. не могли не оживить воспоминаний Пушкина и о крестьянских волнениях осенью 1830 г., когда он «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний» (12, 310), застрял на несколько недель в Болдине.

«Le peuple est abattu et irrité, — писал Пушкин 9 декабря 1830 г. своей приятельнице Е. М. Хитрово. — L’année 1830 est une triste année pour nous. Espérons — c’est toujours bien fait d’éspérer (перевод: «Народ подавлен и раздражен. 1830-й год — печальный год для нас. Будем надеяться — надеяться всегда хорошо») (14, 134).

С тревогами 1830 и 1831 гг. в «Капитанской дочке» были связаны не только дискуссии широкого философско-исторического плана о русском народе и о судьбах помещичье-дворянского государства, но и некоторые характерные формулы официозной фразеологии, перемещенные из писем Н. М. Коншина в рассуждения на те же темы П. А. Гринева. С болдинскими воспоминаниями оказались связанными и совершенно конкретные детали бытописи последнего романа Пушкина. Напомним, например, известную сцену «Пропущенной главы»:

«„Что такое?“ — спросил я с нетерпением. „Застава, барин“, — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту» (8, кн. 1, 376).

- 148 -

Сцена эта полностью восходила к рассказу Пушкина об одной из его попыток пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 г.: «Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава! Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку <...>. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр. (12, 310). Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830 г. предопределили зарисовку столкновения Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (см. выше, с. 60).

К болдинским писаниям 1830 г. восходили и известные строки главы IV «Капитанской дочки» (8, кн. 1, 303): «Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь»В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной 20 сентября 1830 г., нами обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь».II. БИОГРАФИЯ ГЕНЕРАЛИССИМУСА А. В. СУВОРОВА

ИЛИ «ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА»?Академик Я. К. Грот, публикуя в «Русском вестнике» за 1862 г. переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, тогда же впервые предложил вниманию читателей свои соображения о том, что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», что лишь в процессе реализации этого замысла он заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации «мятежа Пугачева» и что только обилие интересных неизданных материалов о событиях 1773—1774 гг. заставило Пушкина отказаться от его начального плана и перейти от генералиссимуса Суворова к Емельке Пугачеву.

Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина», вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики», безоговорочно утвердилась в специальной литературе и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «Истории пугачевского бунта».

«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно, — удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов. — Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный

- 149 -

образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабатывать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, овеянная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородина и Кавказа — генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным „генералиссимусом“, но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным „История Суворова“ привела поэта к „Истории Пугачева“. Как это случилось? Несколько справок разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, „неутомимому“ Суворову приписывалось „взятие самозванца и конечное прекращение мятежа“. Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать „Историю графа Суворова“, пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой „Истории“ и „следственное дело о Пугачеве“. 29 февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петербургского архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымникского. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя — Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, по-видимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою „Историю Пугачевского бунта“ как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил какого, — вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова».5

Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. П. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании предисловия Пушкина к «Истории Пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с генерал-адъютантом А. И. Чернышевым.

- 150 -

В самом деле, Пушкин нигде не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то другого, им якобы «оставленного труда». Напомним точный печатный текст первых строк предисловия к «Истории Пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых». И далее: «Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в государственном Санкт-Петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы <...>. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный».

Итак, Пушкин подчеркивал в своем предисловии только тот факт, что его труд был задуман в масштабах, гораздо больших, чем его удалось осуществить, что собранный им материал далеко не полностью вошел в его книгу и что поэтому сам автор рассматривает последнюю только как «часть труда», им «оставленного».

Пушкин не скрыл от читателей и одной из важнейших причин прекращения своей работы — невозможности воспользоваться материалами следственного дела о Пугачеве, оставшегося, несмотря на все его старания, «нераспечатанным». Сохранившиеся черновики отмеченного выше предисловия (9, кн. 1, 398—401), равно как и вся переписка Пушкина, относящаяся к изданию «Истории Пугачева», непреложно свидетельствуют о том, что поэт, называя свой труд «оставленным», никак не связывал «Истории Пугачева» с «Историей Суворова». Все же домыслы об этой линии исторических интересов Пушкина основывались на неправильном понимании письма будущего автора «Истории Пугачева» к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г.:

«Приношу Вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе, — писал Пушкин. — Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.

1. Следственное дело о Пугачеве.

2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.

3. Донесения его 1799 года.

4. Приказы его к войскам.

Буду ожидать от Вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами» (15, 47).

Письмо это, закрепляющее какую-то нам неизвестную беседу Пушкина с А. И. Чернышевым о Суворове, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова». Пушкин в своем письме выражал интерес лишь к документам, «касающимся Истории графа Суворова», причем неожиданно начинал перечень необходимых ему материалов «следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях Суворова во время кампаний 1794 и

- 151 -

1799 гг. производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты биографии Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковым, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и многие другие, почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если предположить, что поэт в беседе с военным министром дал последнему какой-то повод для неправильного заключения о своей готовности заняться «Историей Суворова», то эту беседу следовало бы понимать как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным архивным материалам.

Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации восстания Пугачева, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской войне не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 г. лишь разыскания в области биографии Петра Великого.

Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторического романа (см.: 8, кн. 2, 929), точная дата которого на девять дней предшествовала обращению поэта к графу А. И. Чернышеву.6 Приводим этот план полностью:

Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость — подступает Пуг.<ачев> — Шв.<анвич> предает ему крепость — взятие крепости — Шв.<анвич> делается сообщником Пуг.<ачева>. Ведет свое отделение в Нижний — спасает соседа отца своего — Чика между тем чуть было не повесил стар<ого> Шв.<анвича> — Шв.<анвич> привозит сына в П.<етер>-б.<ург> — Орлов выпрашивает его прощение.

31 янв. 1833.

III. ПЛАНЫ РОМАНА О ШВАНВИЧЕ — СПОДВИЖНИКЕ ПУГАЧЕВА

Роман, первые контуры которого наметились в записной книжке Пушкина в самом конце января 1833 г., относился ко временам Пугачева, причем героем его являлся один из случайных сообщников самозванца —

- 152 -

подпоручик 2-го гренадерского полка Михаил Александрович Шванвич (он же Шванович), сын лейб-кампанца, крестник императрицы Елизаветы Петровны. Взятый в плен 8 ноября 1773 г. под Юзеевой отрядом Чики, он доставлен был в Берду, присягнул Пугачеву и в течение нескольких месяцев состоял в его штабе в должности переводчика. В марте 1774 г., после разгрома войск Пугачева под Татищевой, Шванвич бежал в Оренбург, где вскоре был арестован. Лишенный по суду чинов и дворянства, он много лет прозябал затем в ссылке в Туруханском крае, где и умер, не дождавшись амнистии.

Краткое обвинительное заключение по делу Шванвича вошло в правительственное сообщение от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»: «Подпоручика Михаила Ивановича, — отмечалось в разделе восьмом этого документа, — за учиненное им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, — лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу» (9, кн. 1, 190).

Никаких других данных о Шванвиче Пушкин не мог заимствовать из печатных источников, так как их еще и не существовало. Естественно поэтому предположить, что поскольку архивные материалы о Шванвиче в январе 1833 г. еще были недоступны поэту, его интерес к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то устных свидетельств об этом соратнике Пугачева. И действительно, в бумагах Пушкина сохранилось несколько заметок, тематически близких плану задуманного им исторического романа. Все эти заметки восходили к рассказам современников, а иногда и знакомцев отца и старшего брата М. А. Шванвича (см. выше, с. 99).

Позднее, готовя для Николая I свои дополнительные замечания к «Истории Пугачева», которые по цензурным соображениям нельзя было включить в печатный текст книги, Пушкин писал: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворянин не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Из хороших фамилий, был Шванвич; он был сын кронштадского коменданта, разрубившего палашем щеку гр. А. Орлова» (9, кн. 1, 478).

В другой заметке, относящейся к «анекдоту» о старом Шванвиче и А. Г. Орлове, Пушкин подробно рассказывал о том, как Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орлова на первую степень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич служил в Новгороде, сын же его, «находившийся в команде Черны<шева>, имел малодушие пристать к Пугачеву

- 153 -

и глупость служить ему со всеусердием. Г.<раф> А. Орлов выпросил у гос.<ударыни> смягчение приговора» (9, кн. 1, 479—480).

Краткие биографические данные об отце и сыне Шванвичах имели официальное назначение — они направлялись царю. Но в этих же справках нетрудно установить сейчас и некоторые наметки будущих сцен и образов задуманного Пушкиным исторического романа.

Для того чтобы точнее определить факты, известные Пушкину о будущем Швабрине, напомним данные о подпоручике Шванвиче, вошедшие в рукописное «Известие о самозванце Пугачеве», автором которого был один из летописцев осады Оренбурга — священник Иван Полянский. Копия этого «Известия», сохранившаяся в бумагах Пушкина (9, кн. 2, 579—598), была использована и в «Истории Пугачева» (данные главы третьей о Хлопуше), и в «Капитанской дочке».

Как рассказывает Иван Полянский, первые сведения о переходе подпоручика Шванвича на службу к Пугачеву получены были в осажденном Оренбурге 6 ноября 1773 г. вместе с данными о разгроме самозванцем войск генерал-майора Кара. Передавая, что сам генерал едва «убрался» от преследовавших его пугачевцев, перебежчики с ужасом вспоминали о том, как подпоручик Шванвич, захваченный в плен «с прочими офицерами и солдатами», «пришедши в робость, падши пред Емелькою на колена, обещался ему, вору, верно служить, за что он, Шванович, прощен Емелькою, и, пожаловавши того ж; часу его атаманом, Емелька, остришти ему, Швановичу, косу <...> велел ему дать к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу», после чего «и самым делом он, Шванович, ему, Емельке, верно служил, так что не только русские, но и немецкие в Оренбург присылал на Емелькино имя с большим титулом письма и манифесты варварские. Те же самые солдаты сказывают, что Емелька от генерала Кара солдат отбил больше 200 человек, которых, к присяге вор всех приведши, себе в службу взял; офицеров всех, не хотящих присяги своей нарушить, перевешал, а Ивановича одного оставил» (9, кн. 2, 594).

Рукописи Пушкина свидетельствуют о том, что замысел романа о Шванвиче родился в процессе работы поэта над романом «Дубровский». Вплотную подойдя в «Дубровском» к проблеме крестьянского восстания и к истории дворянина и офицера, изменившего своему классу, Пушкин в своем повествовании оказался несколько скованным поэтикой западноевропейских романов конца XVIII — начала XIX столетия о благородных разбойниках, борцах за униженных и оскорбленных, мстителях за поруганную справедливость. Особенно явно связан был с этой традицией (после Пушкина она вновь возродилась в романах Эжена Сю и Александра Дюма) образ центрального персонажа — однолинейно-мелодраматического Владимира Дубровского, непосредственного предшественника Шванвича.

Между 15 и 22 января 1833 г. Пушкин еще работал над начатым в октябре 1832 г. «Дубровским», а 31 января в одной из его тетрадей появляется план повести о Шванвиче.

У нас нет никаких оснований утверждать, что новый замысел Пушкина

- 154 -

в том или ином отношении противостоял «Дубровскому» и представлял собою принципиальный отказ от повествовательных форм, получивших воплощение в первом из этих произведений. Приемы сказа, характерные для будущей «Капитанской дочки» и очень рано закрепленные в проектах романа о Шванвиче (см. черновой набросок предисловия к нему от 5 августа 1833 г.), отнюдь не исключали других методов решения вопроса о внешней и внутренней структуре эпического письма (напомним в связи с этим хотя бы «Пиковую даму»). Повествованием о Шванвиче и Пугачеве вовсе не отменялся роман о Дубровском: на некоторое время откладывалось лишь продолжение работы над ним.7 Кстати сказать, известное свидетельство Пушкина в письме к жене от конца сентября 1834 г. из Болдина, обычно относимое к «Капитанской дочке», с несравненно большим основанием должно быть приурочено к «Дубровскому»: «И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю» (15, 192—193).

Пушкин был увлечен работой над «Дубровским» в течение нескольких месяцев. Мы не располагаем ни одним свидетельством о том, чтобы он был неудовлетворен результатами своего труда, чтобы он был готов отказаться от таких своих творческих достижений в недописанном романе, как образы Троекурова, князя Верейского, кузнеца Архипа. Характеры и коллизии «Дубровского» оставили большой след в русской классической литературе. Нельзя забывать и о том, как высоко оценен был «Дубровский» его первыми читателями и критиками, в числе которых были и Белинский, и Тургенев, и Чернышевский.

Но самым значительным аргументом в пользу того, что Пушкин дорожил начатым им романом и рассчитывал вернуться к нему, является факт отказа поэта от перемещения каких бы то ни было страниц «Дубровского» в другие произведения.

Как известно, Пушкин очень широко пользовался материалом своих старых записных книжек, начатыми и не оконченными по тем или иным причинам стихотворными и прозаическими прозведениями для новых художественных построений. Так, например, из начатой им в 1829 г. повести о прапорщике Черниговского полка целая страница была перемещена в повесть «Станционный смотритель»; так, из «Романа в письмах», над которым Пушкин работал в том же 1829 г., он перенес некоторые детали бытописи в повести «Метель» и «Барышня-крестьянка»,

- 155 -

а некоторые образы, ситуации и наблюдения — в «Пиковую даму» (1834); так, в начальные главы «Египетских ночей» перенесены были стихи о «Клеопатре» (1824) и две страницы «Отрывка» («Несмотря на великие преимущества...») 1830 г., а в «Медном всаднике» (1833) и в «Родословной моего героя» (1836) ожили строфы неоконченной поэмы «Езерский» (1832—1833). Точно по таким же соображениям перемещена была в роман «Дубровский» (1832) страница из брошенной «Истории села Горюхина» (1830).

Мы могли бы значительно увеличить число примеров этого рода, но едва ли они нужны.8 И без этого ясно, что если бы Пушкин не собирался возвратиться к рукописи «Дубровского», он поступил бы с нею так же, как и с другими брошенными произведениями, т. е. широко использовал бы в новых повестях и романах, прежде всего — в «Капитанской дочке». Между тем ни одна строка из написанных им девятнадцати глав «Дубровского» не перешла в его более поздние начинания. Никак не подрывает этого заключения творческий учет в главе VIII «Капитанской дочки» той самой «старой меланхолической песни», которую поют и крестьяне Дубровского: «Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, молодцу, думу думати». При доработке «Дубровского» эта песня легко могла быть заменена любой другой из того же цикла.

—————

6 февраля 1833 г. Пушкин обрывает работу над «Дубровским», а через три дня обращается к А. И. Чернышеву с просьбою о предоставлении ему доступа к «следственному делу о Пугачеве». Все эти даты достаточно красноречивы и не нуждаются в комментариях. Между тем популяризаторы легенды об интересе Пушкина в начале 1833 г. к биографии генералиссимуса Суворова, а не к восстанию Пугачева, почему-то никогда к рабочему календарю и бумагам Пушкина не обращались и никаких выводов из совершенно безошибочно устанавливаемой последовательности фактов творческой истории «Дубровского», романа о Шванвиче и монографии о Пугачеве не делали.

Имя Шванвича стоит в центре еще двух дошедших до нас планов задуманного Пушкиным исторического романа. Один из них, возможно, даже предшествовал тому, который оформился 31 января 1833 г. В нем Шванвич связан еще не с Пугачевым, а с его ближайшим соратником — Перфильевым.

Афанасий Петрович Перфильев, сотник Яицкого казачьего войска, был главою тайной делегации, прибывшей незадолго до восстания Пугачева в Петербург и пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II, чтобы вручить ей петицию о нуждах казачества, разоряемого

- 156 -

своими старшинами и бюрократической агентурой центральной власти. Миссия Перфильева оказалась безуспешной. Однако, когда до Петербурга дошли вести о первых успехах Пугачева под Оренбургом, при дворе возник проект использования Перфильева в качестве правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для захвата последнего. Перфильев спешно выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым присоединился к нему 6 декабря 1773 г. в Берде и вскоре занял один из руководящих постов в штабе мятежников. Захваченный в конце 1774 г. под Черным Яром, Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию, Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствует использованная Пушкиным рукопись воспоминаний И. И. Дмитриева, очевидца казни, Пугачев «во все продолжение чтения манифеста, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» (9, кн. 1, 148).

Заметка о Шванвиче и Перфильеве имеет в бумагах Пушкина всего три строки:

Кулачный бой — Шванвич — Перфильев —9

Перфильев, купец —

Шванвич за буйство сослан в деревню — встречает Перфильева — (8, кн. 2, 930)

Таким образом, завязкой романа в первом его варианте являлась встреча Шванвича с Перфильевым в Петербурге. Не случаен был в этом контексте и «купец», упоминаемый в плане рядом с Перфильевым. Это Евстафий Долгополов, разорившийся ржевский купец, соратник Пугачева, предложивший правительству, после разгрома повстанцев под Казанью, захватить и выдать Пугачева. В своем письме к князю Г. Г. Орлову Долгополов ссылался на содействие, якобы обещанное ему Перфильевым. Документы позднейшего следствия о Пугачеве и его сообщниках обнаружили совершенную непричастность Перфильева к афере Долгополова. Да и самый образ этого сподвижника Пугачева, его действия в пору восстания, его героическое поведение во время следствия, суда и казни говорили о том, что именно Перфильев являлся с начала и до конца самым последовательным врагом самодержавно-помещичьего государства. Об этом, кстати сказать, свидетельствовала и запись о Перфильеве самого Пушкина, сделанная им в 1834 г. в процессе его работы над бумагами Д. Н. Бантыша-Каменского о событиях 1773—1775 гг.: «Перфильев сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки государыни» (9, кн. 2, 776).

- 157 -

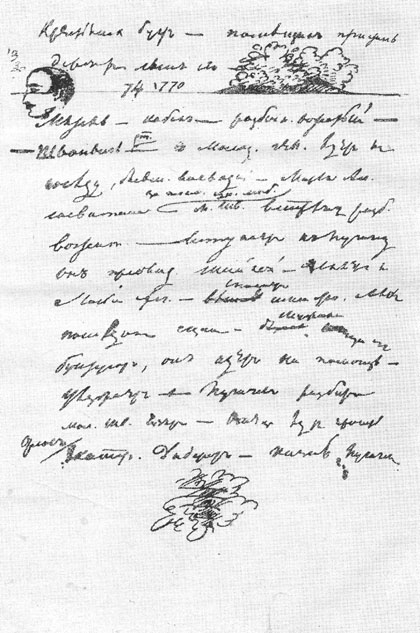

«Капитанская дочка». План («Крестьянский бунт...»). Автограф. 1833 г.

ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 1, № 277.

- 158 -

Третий вариант повести о Шванвиче исключает из числа ее персонажей Перфильева, а вместе с ним и петербургскую завязку отношений между героями. В новом проекте Пушкин непосредственно связывает Шванвича с самим Пугачевым теми же нитями («Метель, кабак, разбойник вожатый»), которые были впоследствии развернуты в «Капитанской дочке»:

Крестьянский бунт — помещик пристань держит, сын его.10

Метель — кабак — разбойн.<ик> вожатый — Шванвич ст.<арый>. Молод.<ой> чел.<овек> едет к соседу, бывш.<ему> воеводой, — Марья Ал. сосватана за плем.<янника>, кот.<орого> не люб.<ит>. М.<олодой?> Шв.<анвич> встречает разб.<ойника> вожат.<ого> — вступает к Пугачеву. Он предвод.<ительствует> шайкой — является к Марье Ал. — спасает семейство и всех.

Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь — уезжает — Пугачев разбит — мол.<одой> Шванвич взят — отец едет просить. Орлов. Екатер.<ина>. Дидерот. Казнь Пугачева. (8, кн. 2, 929)

Если для двух первых планов повести о Шванвиче характерно отсутствие любовной интриги (свидетельство, конечно, не о том, что эта интрига вообще могла отсутствовать в повести, а лишь. о том, что любовная коллизия не играла в ней существенной роли), то в третьем варианте плана этот узел начинает завязываться. Правда, образ Марьи Александровны <или Алексеевны?>, дочери «соседа» Шванвичей, в новом плане едва намечен, он еще, так сказать, «проходной», лишенный тех черт характера, которые определяют функцию Марьи Ивановны как одного из центральных персонажей будущей «Капитанской дочки». Но не случайно, что именно Марью Александровну спасает герой повести от пугачевцев, в рядах которых активно действует и сам, подобно будущему Швабрину.

В третьем варианте плана нет ни Гринева, ни семьи Мироновых, ни капитанской дочки. Место действия в плане не определено, но во всяком случае это не Белогорская крепость, а помещичья усадьба в одной из поволжских губерний. Судя по наметкам «последней сцены» нового варианта романа («мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»), в 1833 г. уже определились контуры «пропущенной главы» будущей «Капитанской дочки», той самой главы, которую Пушкин в 1836 г. изъял из черновой редакции уже законченного романа перед его перепиской для сдачи в цензуру. С окончательной редакцией «Капитанской дочки» связана и концовка третьего варианта ее плана («Казнь Пугачева»), навеянная, видимо, знакомством Пушкина с рукописью неизданных воспоминаний И. И. Дмитриева, оказавшихся в его распоряжении не ранее осени 1833 г.

В то же время можно утверждать, что старый Шванвич в начальных планах романа еще не имел ничего общего с Андреем Петровичем Гриневым: Шванвич-отец даже «пристань держит», т. е. явно связан с разбойничьей

- 159 -

вольницей. Во второй главе «Капитанской дочки» сохранился отдаленный след этой характеристики старого Шванвича — мы имеем в виду описание степного постоялого двора, к которому выводит Пугачев во время бурана кибитку Гринева: «Постоялый двор, или, по-тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань» (8, кн. 1, 290).

Чем дальше Пушкин отходил от первых вариантов фабулы своего романа о дворянине-пугачевце, тем резче менялся и образ отца героя. В «Капитанской дочке» Андрей Петрович Гринев прежде всего человек строгого долга, носитель просветительских принципов общественной морали, высокие понятия которого о служении дворянина и офицера государству определяют его наставления сыну при отправке последнего в армию: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» (8, кн. 1, 282). Эту «честь» сохранил и он сам, преждевременно уйдя в отставку, чтобы отстоять то, «что почитал святынею своей совести».

Образ старого оппозиционера, прозябающего в деревенской глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г., за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина (см. «Мою родословную», «Родословную Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 годе» в «Дубровском»). Этот образ был связан даже с семейными преданиями об опале деда поэта, Льва Александровича:

Мой дед, когда мятеж поднялся

Средь петергофского двора,

Как Миних верен оставался

Паденью третьего Петра.Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что Андрей Петрович Гринев «служил при графе Минихе и вышел в отставку в 1762 году» (см. раздел «Из вариантов рукописей», с. 87). Таким образом и он «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева, исключенная из печатного текста, объясняет и опальное пребывание его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах романа и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней (мотивировки для подцензурного издания пушкинской поры совершенно, конечно, неприемлемые), а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, оказавшегося, по мотивам особого и сугубо личного порядка, в стане восставших крепостных рабов.

- 160 -

IV. РАБОТА НАД «ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА» И НОВЫЕ ВАРИАНТЫ

ФАБУЛЫ БУДУЩЕЙ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ».

РУКОПИСНАЯ И ПЕРВОПЕЧАТНАЯ РЕДАКЦИИ РОМАНАРабота над задуманным романом не пошла дальше начальных набросков плана, ибо изучение архивных материалов о пугачевщине, доступ к которым Пушкин получил 25 февраля 1833 г., настолько его увлекло, что вместо романа он сразу же принялся за «Историю Пугачева». Книга писалась небывало быстрыми темпами. 25 марта 1833 г., т. е. ровно через месяц, завершена была черновая редакция главы первой монографии, а еще через два месяца, судя по дате последней ее главы («22 мая 1833 г.»), «История Пугачева», в самой сжатой, местами даже еще в полуконспективной форме, доведена была до конца.

Однако ошибочно было бы думать, что «История Пугачева» означала отказ Пушкина от работы над романом. Об определенном параллелизме в эту пору художественных и исследовательских интересов Пушкина свидетельствуют не только бумаги его архива, но и общеизвестное авто-признание. Так, готовясь к поездке в Казань и Оренбург для ознакомления с районом восстания, а также для собирания местных архивных и фольклорных материалов о нем, Пушкин на официальный запрос от имени Николая I о целях его путешествия отвечал 30 июля 1833 г. управляющему III Отделением: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (15, 70). Это глухое упоминание о начатом романе нельзя толковать как простую отписку, имевшую целью только прикрыть основную мотивировку поездки — необходимость доработки «Истории Пугачева». Через пять дней после приведенного письма Пушкин набрасывает проект художественного введения к роману, генетически связанного с замыслом повести о Шванвиче, но с весьма существенными изменениями не только его персонажных характеристик, но и некоторых линий развития самой фабулы.

Вместо Шванвича, служившего Пугачеву «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в новых вариантах плана романа о дворянине-пугачевце появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. не игравшая. Эта смена героев очень симптоматична. От Шванвича, измена которого была осмыслена политически, который пусть и не надолго, но сознательно соединяет свою судьбу с судьбами крестьянского восстания, Пушкин переходит к Башарину, не союзнику, а пленнику Пугачева, помилованному по просьбе его солдат, но скоро вновь оказавшемуся в рядах правительственных войск.

Архивные материалы о занятии пугачевцами 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» следующую сцену суда и расправы Пугачева:

«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. „Зачем вы шли на

- 161 -

меня, на вашего государя?“ — спросил победитель. — „Ты нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец“. Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. „Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю“. И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость» (9, кн. 1, 35—36).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в главе VII «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине — показания о нем фурьера Иванова в бумагах архива Главного штаба, доставленных поэту по распоряжению графа Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. (15, 51, 54, 57).

Таким образом, никак не раньше марта-апреля 1833 г. мог сложиться и тот новый вариант плана романа о дворянине-пугачевце, который первоначально связан был в замыслах Пушкина с фактами биографии поручика Шванвича. Мы должны особенно подчеркнуть именно эту последовательность планов романа и их хронологию, так как до получения материалов из архива Главного штаба о капитане Башарине, пощаженном Пугачевым при взятии крепости Ильинской, Пушкин никакими данными об этом эпизоде не располагал. Имя капитана Башарина не встречалось ни в одном из печатных источников, во-первых, и не принадлежало к числу имен, известных людям из окружения Пушкина, во-вторых.

Приводим план романа о капитане Башарине:

Башарин отцом своим привезен в П.<етер>б.<ург> и записан в гвардию — за шалость сослан в гарнизон11 — пощажен Пугач.<евым> при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Синбирск под начальством одного из полковников Путач.<ева>. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугач.<ева> — принят опять в гвардию. Является к отцу в Москву — идет с ним к Пугач.<еву>.

[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость.]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой — Башарин первый на приступе.]

[Требует в награду.]

К этому же плану относятся несколько строк, намечающих новую мотивировку одного из узловых моментов фабулы, — появление героя в стане Пугачева:

Башарин дорогою во время бурана спасает башкирца (le mutilé). Башкирец спасает его по взятии крепости — Пугачев щадит его, сказав

- 162 -

башкирцу: «Ты своею головою отвечаешь за него». Башкирец убит — etc. (8, кн. 2, 929)

Из проекта введения к роману о Башарине, относящегося к 5 августа 1833 г., мы можем установить, что он был задуман как записки героя, т. е. точно так, как повествование в «Капитанской дочке», построенное как рассказ П. А. Гринева. Политическая дидактика мемуариста прикрывалась в этом предисловии совершенно якобы бесхитростным обращением автора к своему внуку: «Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей». И далее: «Ты увидишь, что, завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство» (см. выше, с. 99).

По своей тональности это «введение» настолько близко к «Капитанской дочке», что если бы мы не знали его даты, то никак не могли бы ассоциировать его героя с Башариным. Этот же план, несмотря на наличие в нем многих эпизодов, близких «Капитанской дочке», в своих основных линиях гораздо более тесно связан с начальным замыслом Пушкина, когда в центре эпопеи стоял не Гринев, а Шванвич. В фабуле романа о Башарине вновь воскресли петербургские сцены, известные нам по варианту «Шванвич — Перфильев» (см. выше, с. 155—157).

Башарин — гвардеец, высланный «за шалость» из столицы в окраинный крепостной гарнизон, как будущий Швабрин в Белогорскую крепость. Он и возвращается в гвардию, побывав в войсках и Пугачева и его усмирителя Михельсона. В черновых заметках, развивающих и дополняющих начальный план, появляются первые контуры образов отца и дочери Мироновых — «старый комендант» и «комендантская дочка». Пушкин, правда, перечеркивает эти строчки, но мы не можем не учесть, что Башарин, подобно будущему Гриневу, не только уже связан с «комендантской дочкой», но даже спасает ее от пугачевцев, в рядах которых действует и он сам. Башарин честно служит Пугачеву. Он даже «первый на приступе» и после взятия крепости, в которой скрывается любимая им девушка, «требует в награду» за свой подвиг именно ее, дочь убитого коменданта. С этой фабульной линией связан в новом варианте романа и другой литературный штамп — Башарин «спасает отца своего, который его не узнает». Как далеки еще эти надуманные эффекты от «нагой простоты» типических ситуаций того же плана в «Пропущенной главе» будущей «Капитанской дочки»!

Приближает этот план к «Капитанской дочке» и новый вариант мотивировки пощады Башарина Пугачевым («Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца»). Возвращаясь в этой сцене к одному из планов романа о Шванвиче, Пушкин рассчитывает свести своего героя уже не с самим Пугачевым, а с одним из изувеченных в процессе следствия

- 163 -

и суда деятелей башкирского восстания 1741 г. От этого замысла Пушкин скоро отказался — вместо «старого башкирца» в последнем плане «Капитанской дочки» появляется опять Пугачев. Но образ изувеченного башкирца настолько прочно утвердился в памяти поэта, что именно с этим башкирцем, у которого отрезаны язык, уши и нос, мы встречаемся в «Капитанской дочке» (сцена допроса его в главе VI и его же образ в главе VII, когда изувеченный старик сам распоряжается у виселицы в качестве палача).

К зиме 1834—1835 гг. относится последний из известных нам планов новой перестройки некоторых частей романа о Шванвиче. Мы говорим только о перестройке, и притом не всего романа, а лишь некоторых его эпизодов, так как в новом варианте плана нет ни начальных сцен произведения (завязка отношений между его героем и Пугачевым во время бурана), ни его концовки (судьба Валуева — Гринева после получения им в Оренбурге письма от Марьи Ивановны и роль последней в его спасении) . В новом варианте плана характерен, в отличие от всех предшествующих, упор не на политическую линию Шванвич — Пугачев, а на локальный историко-бытовой материал (семья Горисовых, т. е. будущих Мироновых, и роман Валуева — Гринева с Марьей Ивановной на фоне белогорской идиллии, разрушаемой в огне и буре гражданской войны). Снижение героя продолжается — Валуев не Шванвич и даже не Башарин, но все же образ его не расщеплен еще, как в окончательной редакции романа, на Швабрина и на Гринева, — поэтому в новом варианте нет и поединка (будущей главы IV), а ранение героя происходит не на дуэли, а во время осады крепости.

Оговорим еще одну особенность этого плана — в нем новый «герой» обозначен именем и фамилией своего живого прототипа. Это Петр Александрович Валуев (1815—1890) — девятнадцатилетний жених дочери князя П. А. Вяземского, друга Пушкина. Не трудно установить и прототип героини. Под именем и фамилией Марьи Горисовой (барышни) в плане значится Марья Васильевна Борисова, молодая девушка, сирота, жившая в доме П. И. Вульфа. Именно о ней Пушкин шутливо писал 27 октября 1828 г. из Малинников, что «намерен на днях в нее влюбиться» (14, 33). Характерен и зачеркнутый вариант фамилии Валуева — Швабрин, впоследствии использованный в «Капитанской дочке». Знак вопроса (в скобках), заменяющий фамилию пугачевского атамана, подступающего к крепости, свидетельствует о том, что Пушкин еще не решил, сам ли Пугачев будет показан в этой главе романа или кто-либо из его соратников.

Приводим текст нового плана:

Валуев приезжает в креп.<ость>.

Муж и жена Горисовы. Оба душа в душу — Маша, их балованная дочь (барышня Марья Горис.<ова>). Он влюбляется тихо и мирно.

Получают известие, и капит.<ан> советуется с женою. Казак, привезший письмо, подговаривает крепость — капит.<ан> укрепляется, готовится к обороне, [а дочь отсылает], подступает (?).

- 164 -

Крепость осаждена — приступ отражен — Валуев ранен — в доме ком.<енданта> — второй приступ. Крепость взята. Сцена виселицы. [Швабрин] Валуев взят во стан Пуг.<ачева>. От него отпущен в Оренб.<ург>.

Валуев в Оренб.<урге>. Совет. Комендант. Губернат.<ор>. Тамож.<енный> см.<отритель>. Прокурор. Получает письмо от М.<арьи>Ив.<ановны>. (8, кн. 2, 930)

Этот вариант плана исключительно близок к центральной части «Капитанской дочки», т. е. главам VI—X. Если его отнести к зиме 1834—1835 гг. (план набросан на листке, занятом стишками некоего А. Боде, дата которых 28 октября 1834 г.), то процесс создания первой редакции «Капитанской дочки» придется, по-видимому, на какую-то часть 1835 и первую половину 1836 г. Пушкин рассчитывал на более быстрые темпы работы, о чем свидетельствует его письмо к П. А. Плетневу от начала октября 1835 г. из Михайловского: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (16, 56).

Роман не был дописан осенью 1835 г. не только из-за отсутствия «сердечного спокойствия». Неуспехом «Истории Пугачева» и отдельного издания «Повестей», запрещением «Медного всадника» и решением вернуться к «Дубровскому» лишь после напечатания «Капитанской дочки» создавалось положение, при котором Пушкин не мог рисковать гибелью в цензуре своего романа о Пугачеве. Несмотря на то что путь в печать был некоторым образом расчищен для него «Историей Пугачева», этот роман приходилось приспособлять к цензурно-полицейским требованиям с помощью целого ряда сложнейших литературно-тактических перестроек и ухищрений. Художественной и политической ответственностью этой неблагодарной работы и были прежде всего обусловлены медленные темпы ее осуществления.

Дошедшие до нас планы романа особенно ярко, как это было показано уже выше, демонстрируют процесс постепенного интеллектуального снижения его героя. Вместо Шванвича, выходца из кругов петербургской гвардейской оппозиции, активного союзника Пугачева, в четвертом варианте плана появляется капитан Башарин — пленник Пугачева, пощаженный по просьбе любивших его солдат, но скоро вновь оказавшийся в рядах правительственных войск. В шестом варианте плана исторический Башарин, которого Пушкин предполагал связать с Пугачевым случайным эпизодом «спасения башкирца» во время бурана (фабульное зерно, давшее в последней редакции «Капитанской дочки» заячий тулупчик), заменяется безличным Валуевым (в черновой редакции романа Валуев назван был Буланиным, чтобы не возникало никаких ассоциаций с его живым прототипом), но и этот невольный пугачевец, фигура почти нейтральная, в силу именно своей нейтральности в разгар крестьянской войны, не мог, разумеется с точки зрения охранительного аппарата дворянской монархии, функционировать в качестве положительного героя в исторической эпопее. Для закрепления

- 165 -

в «Капитанской дочке» даже скромных позиций Валуева — Гринева приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, являлся громоотводом, охраняющим от цензурно-полицейской грозы положительный образ другого (Гринева).12

Фамилии Буланина и Гринева не вымышлены — обе они взяты были Пушкиным из известных ему документов о событиях 1773—1774 гг. В ведомости об обывателях, умерщвленных пугачевцами в окрестностях города Пензы, значился прапорщик Иван Буланин (9, кн. 1, 124), а в правительственной информации от 10 января 1775 г. об окончании процесса Пугачева имя подпоручика А. М. Гринева отмечалось в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными» (9, кн. 1, 191).

Ломка романа не ограничилась, конечно, отказом от его начального плана и изменением характера и функций его героев. Дошедшие до нас черновые и беловые рукописи «Капитанской дочки», относящиеся к 1836 г., позволяют установить, что Пушкину даже в процессе переписки романа приходилось исключать из него ряд сцен, образов и положений, социально-политическая значимость и острота которых была неприемлема для подцензурной печати 1830-х гг.

Так, например, при перебелении чернового автографа глав X—XII Пушкин изменил мотивировку появления Гринева в лагере Пугачева. Судя по рукописям, Гринев, получив отказ генерала Рейнсдорпа помочь ему спасти Марью Ивановну, принимает решение обратиться за помощью к Пугачеву. В этом и заключалась мелькнувшая в его голове «странная мысль», о которой упоминалось в начальной редакции главы X. С такой ситуацией более гармонировал и эпиграф главы XI — Гринев появляется у Пугачева в качестве его гостя, а не пленника. Полностью тогда же изъята была из романа глава, в которой Пушкин дал несколько ярких бытовых зарисовок крестьянского бунта в усадьбе отца Гринева. Эта глава (Гринев назывался в ней еще Буланиным, а Зурин — Гриневым) намечена была в одном из самых ранних планов романа о Шванвиче («Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь...»). Изымая эту главу из черновой редакции «Капитанской дочки», Пушкин сам назвал ее «Пропущенной главой» (см. об этом

- 166 -

далее, с. 293) и сохранил в своих бумагах, не в пример другим частям рукописи.

Исторические черты дворянина-пугачевца, еще очень четкие в начальных планах повести о поручике Шванвиче, постепенно нейтрализуясь и стушевываясь в линии поведения Башарина, Валуева и Буланина, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Швабрина и Гринева. Если этот разлом прежде единого персонажа и был обусловлен в конечном счете соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (роман о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не мог рассчитывать на печать), то нет все же никаких оснований для признания вольного или невольного пугачевца Шванвича политическим рупором Пушкина даже в тех вариантах его фабулы, которые предшествовали «Капитанской дочке».

Вчерне роман был закончен 23 июля 1836 г. Занявшись собственноручной его перепиской, Пушкин 27 сентября представил цензору П. А. Корсакову «первую половину» романа. 19 октября «Капитанская дочка» переписана была до конца, а около 24 октября сдана для подписи к печати. В обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво просил сохранить тайну своего имени, предполагая выпустить роман в свет анонимно. Какие-то несущественные изменения Пушкину пришлось внести по требованию цензора в первые главы романа, а по поводу заключительной его части он же должен был письменно разрешить недоуменный вопрос своего официального читателя: «Существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы?»

«Имя девицы Мироновой, — отвечал Пушкин 25 октября 1836 г. П. А. Корсакову, — вымышленно. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (16, 177—178).

В переписке Пушкина с П. А. Корсаковым впервые появляется название его романа, до тех пор едва ли кому известное и в дошедших до нас бумагах великого поэта не упоминающееся.

Можно только гадать о причинах, в силу которых Пушкин не связал своего романа с именами Пугачева и Гринева, хотя эти его персонажи имели преимущественные права на выдвижение их в заголовке.

Остановившись на названии «Капитанская дочка», Пушкин тем самым поднимал в общей концепции романа роль Марьи Ивановны Мироновой как положительной его героини. Этим названием подчеркивался в «Капитанской дочке» и жанр семейной хроники как сюжетной основы утверждаемого им исторического повествования нового типа.

«Марья Ивановна, — правильно заключает один из исследователей прозы Пушкина, — далека от исторических событий, но в обстановке взбудораженной и жестокой стихии восстания, в потоке обрушившихся на нее несчастий она не теряет душевной силы, присутствия духа, нравственного обаяния. Маша Миронова сродни Татьяне Лариной — в ней

- 167 -

Пушкин еще раз подтвердил свой идеал скромной, но сильной духом русской женщины. Вместе с тем, выдвигая на первый план Машу Миронову, писатель выделял и тот внутренний смысл своей повести, который гласил, что в грозных испытаниях исторических бурь, ломающих и уничтожающих благополучие многих тысяч людей, опрокидывающих устоявшиеся формы жизни, высшей ценностью является человек, сохранение в нем той духовной красоты, благородства и гуманности, которые, пройдя сквозь горнило испытаний, в конце концов торжествуют».13

V. ВОСПОМИНАНИЯ И. А. КРЫЛОВА И ПОВЕСТЬ А. П. КРЮКОВА

«РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ» КАК ПЕРВООСНОВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ГЕРОЕВ РОМАНА И БЫТА БЕЛОГОРСКОЙ КРЕПОСТИ25 февраля и 8 марта 1833 г. Пушкин получил из архива Военного министерства первые партии секретной переписки о восстании Пугачева и о действиях правительственных войск по его ликвидации.14 В числе документов, с которыми познакомился поэт, были и материалы об осаде пугачевцами Яицкого городка, одним из наиболее энергичных защитников которого являлся капитан Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца. Понятно, что в числе первых живых свидетелей гражданской войны в Оренбургских степях, опрошенных Пушкиным, был Иван Андреевич Крылов.15

В своей статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825) Пушкин характеризовал знаменитого баснописца как «представителя духа» русского народа (11, 34); в полемических заметках 1830 г. он называл Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом — le plus national et le plus populaire» (11, 154); стихами Крылова постоянно уснащал свои произведения и письма, а за недооценку его басен горячо упрекал П. А. Вяземского (13, 89, 238, 240).

- 168 -

Поэтический опыт Крылова, как одного из величайших мастеров художественного слова, его опора на русскую сатирическую традицию, на просторечие и фольклор, его неразрывная связь с национально-демократической культурой, его ориентация на массового читателя обусловили тягу к нему наиболее передовых писателей-декабристов, вместе со всеми их учениками и попутчиками. На Крылова ориентировался и молодой Пушкин, разрывая с традициями Карамзина и Жуковского.

Нам известны две встречи Пушкина и Крылова, относящиеся к началу 1833 г., — одна из них произошла на заседании Российской Академии 4 февраля, а другая через два дня, на похоронах Н. И. Гнедича. Возможно, что в эти дни Пушкин и поделился впервые с Крыловым своими планами романа о Пугачеве (первые варианты нового замысла относились к концу января 1833 г.) и тогда же условился о встрече с ним для беседы о событиях 1773—1774 гг. Встреча эта, состоявшаяся 11 апреля 1833 г. в Петербурге, дала Пушкину материал для интереснейшей записи рассказов Крылова о делах и людях занимавшей его эпохи.

Пушкин широко использовал эту запись в «Истории Пугачева». Так, на основании данных И. А. Крылова о некоторых подробностях осады Яицкого городка, не получивших отражения в официальных источниках. Пушкин значительно выдвинул и очень положительно в своей монографии охарактеризовал скромного армейского капитана А. П. Крылова, как фактического руководителя защиты крепости, и несколько иронически отнесся к действиям полковника И. Д. Симонова, номинального начальника крепостного гарнизона. Напомним, например, описание штурма Яицкого городка пугачевцами 31 декабря 1773 г.: «Симонов оробел; к счастию, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения» (9, кн. 1, 37).

Внимательно учтены были Пушкиным все бытовые детали воспоминаний Крылова — о голоде в Оренбурге, об угрозе Пугачева «обречь смерти» капитана Крылова и всю его семью, презрительная характеристика генерала Рейнсдорпа (9, кн. 1, 36—38). Один из эпизодов защиты Яицкого городка, рассказанный в «Истории Пугачева» (9, кн. 1, 16), почти дословно перешел в главу VII «Капитанской дочки», в которой изменено было только имя Крылова, названного капитаном Мироновым.

Опираясь на рассказы И. А. Крылова об его отце, полунищем боевом офицере, выслужившемся из солдат, Пушкин создал в «Капитанской дочке» яркий образ капитана Миронова, тоже выдвиженца из низов, дворянина только по своему чину, пасынка крепостнического государства, но принадлежащего к той славной когорте простых русских людей, которые, служа своей родине, никогда не щадили, по крылатому слову Радищева, «ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства».

Когда «Капитанская дочка» была уже закончена и готовилась к печати, Пушкин в нескольких строках начатого им предисловия глухо упомянул еще об одном источнике своего романа:

- 169 -

«Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю. Читателю легко будет распозна<ть> нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением. [Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был]» (8, кн. 2, 928).

Что же именно имел в виду Пушкин, ссылаясь в этом наброске на какой-то «оренбургский анекдот» и переходя затем от этого «анекдота» к его альманашной публикации? Нам представляется, что недописанное предисловие имело непосредственное отношение к факту использования в некоторых сценах «Капитанской дочки» повести под названием «Рассказ моей бабушки», опубликованной в «Невском альманахе на 1832 год»,16 за подписью А. К. (инициалы эти принадлежали оренбургскому литератору-краеведу А. П. Крюкову).

В основе этого рассказа лежали бесхитростные воспоминания дочери коменданта Нижне-Озерной крепости капитана Шпагина (фамилия вымышленная) о тех злоключениях, которые выпали на ее долю после взятия крепости войсками Пугачева. Укрывшись после гибели отца в избе мельничихи, которая выдает капитанскую дочку за свою племянницу и тем спасает от домогательств Хлопуши, Настя Шпагина остается верна своему жениху, молодому офицеру Бравину, находящемуся в Оренбурге; с ним она и соединяется после освобождения Нижне-Озерной правительственными войсками. О близости образа капитана Миронова его прототипу в «Рассказе моей бабушки» особенно убедительно свидетельствуют следующие строки: «Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елисавете Петровне) командовал <...> отставными солдатами, казаками и разночинцами <...>. Батюшка мой <...> был человек старого века <...> Он или учил своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век!), или читал священные книги, хотя <...> был учен по-старинному — и сам, бывало, говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. <...> Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу старик-поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кой-какие жители крепости...».17

Нет никаких сомнений, что введение в фабулу романа о Пугачеве и Шванвиче образов капитана Миронова, старика-поручика, казачьего

- 170 -

старшины, священника, равно как и многих конкретных деталей быта степной окраинной крепости, обусловлено было знакомством Пушкина не только с воспоминаниями Крылова, но и с «Рассказом моей бабушки».

VI. ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ ГРИНЕВА,

ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФУНКЦИЯ В РОМАНЕВ концовке третьего из дошедших до нас вариантов плана романа о Шванвиче мы находим неожиданное упоминание имени Дени Дидро («Дидерот»). Великий французский просветитель упоминается в этом плане в связи с хлопотами старого Шванвича в Петербурге за сына, оказавшегося в рядах соратников Пугачева: «...отец едет просить. Орлов. Екатер.<ина>. Дидерот. Казнь Пугачева» (8, кн. 1, 929). Переписка Пушкина позволяет установить, что за четыре или за пять месяцев до возникновения этого варианта плана он жил в Москве, где хлопотал по делам, а на досуге беседовал с П. В. Нащокиным и читал «Mémoires de Diderot» (15, 32).

В библиотеке Пушкина сохранилось посмертное четырехтомное издание «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot», вышедшее в свет в Париже в 1830—1831 гг.18 Самый внимательный анализ статей, заметок и писем Дидро в этом четырехтомнике не дает материала для каких бы то ни было ассоциаций имени Дидро с именами Пугачева и Шванвича, но в предисловии к этому изданию дочери Дидро читатель обнаруживает беглую справку о поездке Дидро в Петербург, позволяющую установить, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как Пушкин аттестовал Дидро, с сентября 1773 г. по февраль 1774 г. жил в столице Российской империи, т. е. находился в ней весь тот отрезок времени, который соответствует начальным месяцам восстания Пугачева и его наибольшим успехам. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочки».

Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее, что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не сохранилось не только прямых высказываний, но даже попутных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина.

В пору работы над романом о Шванвиче поэт уже располагал одним из редчайших списков еще не изданных тогда воспоминаний княгини Е. Р. Дашковой, в которых она рассказывала о своих спорах с Дидро

- 171 -

о «рабстве наших крестьян».19 Эти споры происходили в Париже за три года до восстания Пугачева. Дидро требовал от русских помещиков скорейшего освобождения крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения».

Княгиня Дашкова принадлежала к той придворной аристократии, к той новой знати, которая приходила к власти с каждым новым дворцовым переворотом, с каждым новым временщиком. Разумеется, Дашкова не с Гриневым п не с Дубровским, а с Паниным и Троекуровым.20 Пушкин прямо говорит об этом в черновой редакции романа «Дубровский»: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне» (8, кн. 1, 162).

Суждения княгини Дашковой о «просвещении» и «свободе», высказанные в ее споре с Дидро и оправданные, с точки зрения апологетов помещичье-дворянской диктатуры, всем последующим ходом русской истории, начиная с пугачевщины и кончая «ужасами» восстания военных поселян, оставили определенный след не только в планах романа о Шванвиче, но и в окончательной редакции «Капитанской дочки». Мы имеем в виду философско-исторические афоризмы Гринева, прерывавшие в главе VI романа рассказ о пытке, которой подвергают старого башкирца, распространявшего в Белогорской крепости «возмутительные листы» Пугачева: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записи мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (8, кн. 1, 319).

В «Пропущенной главе» романа эти же размышления Гринева-мемуариста были дополнены и углублены еще более агрессивным высказыванием общеидеологического порядка: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас

- 172 -

невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (8, кн. 1, 383—384).

Перерабатывая эти политические формулировки для главы XIII последней редакции «Капитанской дочки», Пушкин оставил только первую из них, а все остальное отсек начисто.21

В новом варианте декларация Гринева утрачивала свою прежнюю остроту и претенциозность. Без навязчивой проекции в будущее, без прозрачных ассоциаций, связывающих Пугачева и пугачевцев с людьми, «которые замышляют у нас невозможные перевороты» (намек этот мог относиться и к Радищеву, и к декабристам, и к тому и другим вместе), скептическая сентенция о «русском бунте» превратилась в простую констатацию горестных впечатлений Гринева от событий и уроков крестьянской войны, живым свидетелем которой он оказался в 1773—1774 гг.

Для правильного понимания суждений, характеризующих политическую платформу Гринева, далеко не достаточно сослаться на их связь с установочными положениями княгини Дашковой в ее споре с Дидро, хотя эта связь и совершенно бесспорна. Не менее бесспорна близость мыслей Гринева и их словесного оформления тем пессимистическим суждениям о революции как о тормозе прогресса, которые Н. М. Карамзин декларировал в «Письмах русского путешественника».

«Утопия (или царство счастия), — писал Карамзин, — будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания добрых нравов... Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот».22

В устах Гринева эта убогая «философия истории» не производила впечатления анахронизма, тем более что она документировалась в его же обращении к читателям ссылкой на «кроткое царствование императора Александра». Можно ли, однако, ставить знак равенства между суждениями автора «Капитанской дочки» и его «героя», если нам хорошо известно, что Пушкин всегда был глубоко враждебен тем идеологам дворянского консерватизма, мысли которых популяризировал Гринев? Больше того, борясь с философско-историческими принципами и княгини

- 173 -

Дашковой и Карамзина, Пушкин никогда, по собственным его словам, не принадлежал к числу «подобострастных» поклонников культуры XIX столетия, отвергая ее антигуманистический характер, свой век считал «жестоким веком» и, вопреки Гриневу, не имел никаких оснований идеализировать Александра I, которому «подсвистывал» до самой его смерти.

Напомним, что созданию «Капитанской дочки» сопутствовали не только «История Пугачева» и статьи о Радищеве, но и работа над «Медным всадником» и «Сценами из рыцарских времен». А в тот самый день, когда закончена была переписка «Капитанской дочки», т. е. 19 октября 1836 г., Пушкин, отвечая Чаадаеву на его «Философическое письмо», заявлял: «Нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (16, 393).

Мы выписываем полностью эти строки, так как они являются едва ли не самым значительным свидетельством бескомпромиссно отрицательного отношения Пушкина к верхам дворянской общественности 1830-х гг., с их «равнодушием ко всякому долгу, справедливости и истине», с их «циничным презрением к человеческой мысли и достоинству». Приходя в отчаяние от духовного одичания правящего класса, Пушкин, разумеется, не мог в это же самое время простодушно «дивиться» вместе с Гриневым «быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия».

Изучение истоков суждений Гринева о культуре и революции привело нас к общественно-политическим взглядам княгини Дашковой и Карамзина. Как прописные истины, характерные для консервативно-дворянского мышления, дидактические афоризмы Гринева, в тех же словах и в той же художественной функции, определились в творческом сознании Пушкина не в процессе его работы над образами «Капитанской дочки», а в пору изучения им «Путешествия из Петербурга в Москву».

Книгу Радищева Пушкин знал давно — и знал не понаслышке. Не являлись новостью для него и те споры о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», которые волновали передовых русских людей 1810-х и 1820-х гг. Пушкин был близок с Н. И. Тургеневым еще в ту пору, когда будущий вождь Союза Благоденствия, негодуя на низкий культурный уровень верхушки русского поместного дворянства, следующим образом обобщал свои мысли по этому поводу: «Есть ли верить, — писал он 14 ноября 1817 г. своему брату, — словам тех, которые говорят, что образованность и свобода рождаются единственно от просвещения и что хорошие писатели всего более действуют на образованность, есть ли верить словам сим, то в последние 30 лет мы далеко должны бы уйти вперед и в образованности и в свободе. Но опыт не подтверждает слов сих». И далее: «Свобода, устройство гражданское производят и образованность и просвещение. Одно просвещение никогда не доведет до свободы. Франция прежде революции была в сем случае убедительным

- 174 -

доказательством. Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению».23

В письме от 13 октября 1818 г. Н. И. Тургенев писал тому же своему корреспонденту: «Беда, как мы и в просвещении пойдем назад. По крайней мере идти недалеко — „Мы на первой станции образованности», — сказал я недавно молодому Пушкину. — „Да, — отвечал он, — мы в Черной Грязи“».24

Это меткое символическое обобщение следствий затянувшейся диктатуры «дикого барства» имело в каламбуре Пушкина двойной упор, ассоциируясь не только с названием первой ямской станции на большой дороге из Москвы в Петербург, но и с заголовком заключительной главы книги Радищева, той главы («Черная Грязь»), где подытоживались его мысли о «горестной участи многих миллионов» жертв «самовластия дворянского».25

Возобновляя старый спор Дидро с княгиней Дашковой о «просвещении» и «свободе» и переводя эту дискуссию в условия 1810-х гг., и молодой Пушкин и Н. И. Тургенев в борьбе со своими оппонентами имели на вооружении не только «Путешествие» Радищева. В 1804 г. вышла в свет в Петербурге книга И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России». Страстный противник крепостничества, автор этого замечательного трактата отнюдь не являлся сторонником революционной ломки исторически сложившихся форм социально-политического быта. Он верил и в реформы сверху, принимал не только царя, но и сословное государство, в котором все четыре основных «состояния» — дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство — якобы «необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее». И все же Пнин отказывается понимать, почему в России «из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице».

И. П. Пнин не сомневается, что «там, где нет собственности, где никто не может безопасно наслаждаться плодами своих трудов, там самая причина соединения людей истреблена, там узел, долженствующий скреплять общество, уже разорван, и будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую».26

«Опыт о просвещении» И. П. Пнина лег в основание двух антикрепостнических рукописных трактатов, вышедших из среды декабристов. Один из них — «Нечто о состоянии крепостных крестьян» — принадлежал

- 175 -

Н. И. Тургеневу и подан был в конце 1819 г. царю через петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича.27 Второй — «О рабстве крестьян» — вышел в конце 1820 г. из-под пера капитана В. Ф. Раевского и представлял собою гневную отповедь на записку известного идеолога крепостничества графа Ф. В. Ростопчина «Замечания на книгу графа Стройновского „Об условиях помещиков с крестьянами“».

«Не человек созревает до свободы, — писал Раевский, — но свобода делает его человеком и развертывает его способности <...> Общий голос некоторых невежд: «еще рано, еще умы не готовы» — означает или выражает отголосок феодализма и малодушия. Делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно <...> Крестьянин, не имеющий никакого голоса и не смеющий доносить, жаловаться и быть свидетелем на своего помещика, может ли созреть для свободы? Нет! Отягощение приводит его в отчаянное бездействие и невнимание к собственному».28

Пушкин был одинаково близок и с Н. И. Тургеневым и с В. Ф. Раевским. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что спор о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», получивший отражение и в первой и во второй из отмеченных выше декабристских записок о необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений, ему был не менее памятен в пору работы над «Капитанской дочкой», чем парижская дискуссия Дидро с княгиней Дашковой.

К «Путешествию из Петербурга в Москву» и к его проблематике Пушкин вновь обратился через восемь лет после разгрома декабристов. Свою работу над статьей о книге Радищева он начал в Болдине в первых числах декабря 1833 г., тотчас же после окончания второй редакции «Истории Пугачева». Эта редакция, созданная под впечатлением «Путешествия» Радищева, отменила первый вариант монографии о Пугачеве, вчерне законченный в конце мая 1833 г. в Петербурге.

Одной из наиболее острых и ответственных частей статьи Пушкина являлся тот ее раздел, который посвящен был предпоследней главе книги Радищева («Пешки») и назывался в его беловой редакции «Русская изба» (11, 256—258). Именно в этой части своего трактата Пушкин характеризовал с наибольшей четкостью и полнотою правовое положение русского крестьянина и условия его экономического быта, именно в этом разделе определял свое отношение к особенностям подхода Радищева к занимавшим их обоих большим проблемам и реагировал на сформулированные с железной логикой суждения автора «Путешествия из Петербурга

- 176 -

в Москву» о неотвратимости крестьянской революции, если крепостничество в ближайшее же время не будет ликвидировано тем или иным путем сверху.

Трудности, стоявшие перед Пушкиным как политическим публицистом, усугублялись еще и тем, что писал он не памфлет, рассчитанный на нелегальное распространение, а статью для печати. Он хорошо знал о невозможности в цензурно-полицейских условиях 1830-х гг. хоть сколько-нибудь свободной трактовки вопросов, поставленных в книге Радищева, а потому и писал о них с исключительной осторожностью, избегая точных цитат и обнаженных формулировок, часто лишь намеками, эзоповским языком.

Самым заголовком «Русская изба» Пушкин искусно маскирует тематику этого раздела своей статьи и усыпляет бдительность цензуры, переводя внимание читателя с политических выводов Радищева на его бытовые зарисовки. Якобы всерьез стремясь подорвать не только общие заключения, но п конкретные наблюдения автора «Путешествия», Пушкин иронизирует по поводу его «приторных и смешных» сравнений русского крестьянина с «несчастными африканскими невольниками», по поводу его «карикатурного» описания условий быта русского мужика. Пушкин подчеркивает свое нежелание быть голословным и, в противовес Радищеву, дает большой и разнообразный сравнительно-исторический материал — от «Путешествия в Московию» Мейерберга и зарисовок французской деревни в книгах Лабрюйера и маркизы де Севинье до «Писем из Франции» Фонвизина. И действительно, некоторые параллели, извлеченные из этих источников, давали основание утверждать, что быт французского хлебопашца XVII—XVIII столетия был не лучше, а хуже условий жизни русского крестьянина той же поры. Но, выдвигая этот тезис, утешительный для мышления апологетов крепостного строя, Пушкин как бы вскользь, на ходу, вносит в свои заключения оговорку, совершенно аннулирующую цепь всех предшествующих сопоставлений. В самом деле, если Фонвизину, путешествовавшему по Франции лет за 15 до «Путешествия из Петербурга в Москву», судьба русского крестьянина «показалась счастливее судьбы французского земледельца», если по авторитетным свидетельствам других наблюдателей «судьба французского крестьянина не улучшилась» ни в царствование Людовика XV, ни в правление его сына, то впоследствии, по удостоверению Пушкина, «все это, конечно, переменилось» (11, 231). В начальной редакции главы эти строки имели еще более выразительную концовку: «И я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина» (11, 231). Пушкин прямо не говорит о причинах этого коренного изменения условий быта «французского земледельца», но и из контекста совершенно ясно, что французский крестьянин стал счастливее после царствования «преемника Людовика XV», т. е., в переводе с эзоповской фразеологии на общепонятную, после казни Людовика XVI и ликвидации революционным путем дворянского землевладения.29

- 177 -