- 5 -

С. К. РОМАНЮК

НОВЫЙ АВТОГРАФ А. С. ПУШКИНА

В декабрьском номере журнала «Сын Отечества» за 1821 г. появилось стихотворное послание А. С. Пушкина. Имени автора не было обозначено, но издатели журнала сопроводили публикацию следующим примечанием, из которого легко можно было понять, кто же был его автором: «Сочинитель не подписал своего имени, но кто не узнает здесь того Поэта, который в такие лета, когда другие еще учатся правилам стихотворства, стал на ряду с нашими первоклассными Писателями».1

Послание озаглавлено «К Ж***. По прочтении изданных им книжек „Для немногих“» и было обращено к Василию Андреевичу Жуковскому.

За три года до появления в журнале «Сын Отечества» этого послания В. А. Жуковский опубликовал несколько небольших книжек, предназначавшихся им для своей ученицы — великой княгини Александры Федоровны, жены будущего императора Николая I. Изданные в ограниченном количестве экземпляров, они вполне справедливо назывались «Für Wenige», т. е. «Для немногих».

Книжки представляли собой учебные пособия для изучения русского языка, состоявшие из стихотворений немецких поэтов, напечатанных в подлиннике и в переводе Жуковского.

Очевидно, Пушкину были известны только первые четыре книжки «Для немногих», вышедшие в январе — марте 1818 г., так как уже в апреле этого же года Жуковский сообщил Вяземскому в Варшаву2 о получении от Пушкина стихотворного послания:

Когда младым воображеньем

Твой гордый гений окрилен,

Тревожит лени праздный сон,

Томясь волшебным упоеньем...(II, 535)

- 6 -

Старшие друзья автора послания не оставили без внимания новое стихотворение, но отзывы их, однако, не были однозначными. У самого Жуковского обращенное к нему послание вызвало проникновенные слова: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!», — а у Вяземского еще более восторженную реакцию: «Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши ‹...› Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом, не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших».3 Давыдов же, узнав о послании от того же Вяземского, отозвался о нем значительно сдержаннее: «Стихи Пушкина хороши, но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов».4

Сам же автор послания неизменно включал его в собрания своих сочинений — в задуманное примерно тогда же («тетрадь Всеволожского»),5 в собрания стихотворений 1826 и 1829 гг., меняя, правда, каждый раз состав послания.

Если в первоначальном тексте послания, приведенном в письме Жуковского Вяземскому, было 44 стиха и почти тот же текст (с некоторыми разночтениями) был опубликован автором в журнале «Сын Отечества», то в «тетради Всеволожского» — всего 21 стих (были откинуты последние 17 с восхитившими когда-то Вяземского выражениями6). В собрании «Стихотворений Александра Пушкина» 1826 г. послание печаталось почти так же, как то, которое приведено в письме Жуковского, но без первых четырех стихов,7 и, наконец, в «Стихотворениях...» 1829 г.8 последние 17 стихов были опять опущены (II, 59, 535, 536, 1035).

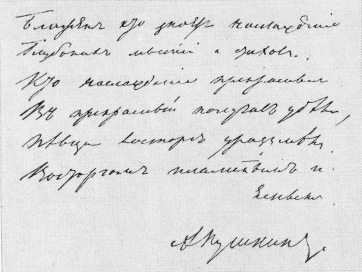

Полный автограф послания Жуковскому неизвестен, но недавно был обнаружен автограф части этого стихотворения:

Блажен, кто знает наслаждение

Глубоких мыслей и стихов.

Кто наслаждение прекрасным.

В прекрасный получил удел,

Певца восторг уразумел

Восторгом пламенным и ясным.

А. Пушкин.

Новонайденный автограф находится в лондонском архиве9 и содержит разночтения по сравнению с известными уже текстами:10

- 7 -

первая строка автографа «...кто знает наслажденье» в ранее опубликованных текстах (Ж, ТВ, СО, СП26 и СП29) — «...кто знает сладострастье»; вторая строка автографа «Глубоких мыслей...» в ранее опубликованных текстах (Ж, ТВ, СО, СП26 и СП29) — «Высоких мыслей...»; четвертая строка автографа «В прекрасный получил удел» (так же как в ТВ, СО, СП26 и СП29), а в Ж и СО — «В завидный получил удел»; пятая строка автографа «Певца восторг уразумел», а в ранее опубликованных текстах (Ж, ТВ, СО, СП26 и СП29) — «И твой восторг уразумел»; и, наконец, шестая строка автографа «Восторгом пламенным...» (так же, как в ТВ, СП26 и СП29), а в Ж и СО — «Восторгом сладостным...».

Фрагмент послания «Жуковскому» («Когда, к мечтательному миру»).

Автограф Пушкина (Greater London Record Office. Jersey Archive, Acc.

1128/187/29).Текст написан на листе бумаги размером 135×210 мм, сложенном вдвое. На обороте надпись по-французски: «Ecriture de Pouchkin» — «почерк Пушкина». Рядом помещен перевод стихотворения на английский язык.

У края листа просматривается водяной знак — буквы «АГ». Судя по справочнику филиграней,11 бумага с этим водяным знаком употреблялась Пушкиным в 1833—1834 гг. (1825 г. под вопросом); использовалась также бумага с теми же буквами «АГ», но с добавлением и цифр года («АГ 1826», «АГ 1829», «АГ 1830» и др.). Если предположить, что год при резке бумаги

- 8 -

остался за краем бумаги, то тогда лист с автографом может датироваться более широкими временными рамками: 1830—1836 гг.

Автограф находится в составе собрания Вильерсов, графов Джерси. Лист с автографом вплетен в книгу, на корешке которой имеется надпись «Letters» — «Письма». В этой книге помещены также автографы известных европейских политиков и литераторов — Наполеона, Шатобриана, Лафайета, Вордсворта, Корнуолла и многих других.

Естественным было задать вопрос: как же оказался пушкинский автограф в этом собрании? Попытки ответить на него оказались неудачными.

Среди знакомых Пушкина Вильерсов, как кажется, нет. В 1820—1823 гг. в Петербурге находился один из представителей этого древнего и разветвленного рода — Джордж Вильерс, занимавший тогда должность атташе великобританского посольства. Однако не было найдено каких-либо достоверных известий о его связях с петербургскими литературными кругами и вообще о его интересе к русской литературе.12

Владелицей альбома, где находится пушкинский автограф, и собирательницей автографов была Сара София Фейн (1785—1867) — старшая дочь графа Уэстморленда, ставшая леди Джерси после того, как она девятнадцати лет вышла замуж за виконта Джорджа Чайльда Вильерса. Один из столпов лондонского высшего общества, страстный лошадник и охотник, он унаследовал титул графа Джерси и имел еще вдобавок титулы барона Хоу и виконта Грандисона.13

Салон леди Сары Джерси в 1810—1840-х гг. был одним из самых модных в столице Великобритании. Множество известных представителей высшего света, политического и литературного мира часто посещали ее загородное имение Миддлтон в графстве Оксфордшир и великолепный дом, доставшийся ей от деда — банкира Роберта Чайльда, — Остерли-парк под Лондоном, сохранившийся до нашего времени и бережно поддерживаемый Национальным трестом, добровольной организацией по охране исторических и архитектурных памятников Англии.

По словам Байрона, очаровательная хозяйка салона, законодательница мод Лондона, была «самым настоящим тираном, который когда-либо правил модными шутами и заставлял их трясти своими шутовскими колпаками с колокольчиками».14 Портреты леди Джерси писали известнейшие художники Великобритании Лоуренс, Ромни, Хоппнер; она послужила прототипом героини

- 9 -

двух романов популярного писателя и не менее известного политического деятеля Бенджамина Дизраели — «Сивилла, или Две нации» и «Конингсби, или Новое поколение».

Леди Джерси была близка к литературному миру и дружила с Байроном. Он посещал ее дом, посвятил ей стихотворение, встречался у нее со многими литераторами и именно там познакомился с мадам де Сталь. Леди Джерси в числе немногих поддерживала Байрона во время великосветского скандала, разразившегося после того, как его жена порвала с ним всякие отношения. Позднее Байрон часто встречался с леди Джерси после своего отъезда из Англии.

Если принять во внимание интерес леди Сары Джерси к литературе и, в частности, ее дружбу с Байроном, то появление автографа Пушкина в ее коллекции выглядит вполне естественным.

Многочисленные английские путешественники, бывавшие в то время в России, как правило, упоминали в своих описаниях о Пушкине и во многих из них он назывался «Byron of Russia» — «Байрон России». Пушкин стал известен в Великобритании еще в 1820-х гг. В английской периодике его имя, вероятно, впервые появилось в журнале «The New Monthly Magazine and Literary Journal» в 1821 г. Следующие упоминания о нем появляются в том же журнале в 1824 г., а также в журнале «Westminster Review».15 В последующие годы выходят и более обстоятельные статьи с более полной характеристикой творчества Пушкина, и, как отмечал академик М. П. Алексеев, «в конце 1830-х годов русская литература уже приобрела все нрава гражданства в Англии».16

Обнаружение автографа А. С. Пушкина в собрании графов Джерси — еще одно подтверждение известности имени поэта в Великобритании в первой половине XIX в.

СноскиСноски к стр. 5

1 Сын Отечества. 1821. № 52. С. 276—277.

2 Русский архив. 1896. № 10. С. 205—208.

Сноски к стр. 6

3 Вяземский П. П. А. С. Пушкин (1816—1837): По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям // К биографии А. С. Пушкина. М., 1885. Вып. 2. С. 14.

4 Старина и Новизна: Исторический сборник. Пб., 1917. Кн. 22. С. 26.

5 Летописи Государственного литературного музея. М., 1936. Т. 1: Пушкин. С. 20, 49.

6 Первые 6 строк в «тетради Всеволожского» утрачены.

7 Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1826. С. 167—168.

8 Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1829. Ч. 1. С. 51—52. См. также: Эйдельман Н. Я. Карамзин и Пушкин: Из истории взаимоотношений // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 299—304.

9 Greater London Record Office. Jersey Archive, Acc. 1128/187/29.

10 В письме Жуковского Вяземскому — Ж; в «тетради Всеволожского» — ТВ; в журнале «Сын Отечества» — СО; в «Стихотворениях Александра Пушкина» издания 1826 г. — СП26; в «Стихотворениях Александра Пушкина» издания 1829 г. — СП29.

Сноски к стр. 7

11 Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М., 1937. С. 339.

Сноски к стр. 8

12 Maxwell H. The life and letters of George William Frederick, fourth earl of Klarendon. London, 1913. P. 28—47.

13 Burke J. A General and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire. London, 1833. Vol. II. P. 10; письмо лорда Джерси автору от 21 августа 1989 г.

14 Byron’s Letters and Journals. London, 1974. Vol. 3: 1813—1814. P. 272.

Сноски к стр. 9

15 Альтшуллер М. Г. Упоминание о Пушкине в английском журнале // Вестн. Ленингр. ун-та. 1963. № 2. Сер. ист., яз. и лит. Вып. 1. С. 133.

16 Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи: XVIII—первая половина XIX века // Литературное наследство. М., 1982. Т. 91. С. 230.