- 169 -

ИЗ ИСТОРИИ ЗАМЫСЛА И СОЗДАНИЯ «МЕДНОГО

ВСАДНИКА»11

«„Медный Всадник“ заслуживает изучения по рукописям, может быть, более, чем все остальные произведения Пушкина. Во-первых, написанный в 1833 г., он принадлежит к числу его совершенно зрелых, совершенно обдуманных созданий. Во-вторых, сохранившиеся рукописи позволяют восстановить почти без перерывов весь ход работы поэта над его повестью». Так писал когда-то Валерий Брюсов,2 и справедливость его взгляда не подлежит сомнению, если только под «Медным Всадником» понимать всю совокупность замыслов, предшествующих и сопутствующих ему, т. е. ту неоконченную поэму, которую принято называть «Езерским» (по имени героя и по традиции, введенной Жуковским), и выделенную из «Езерского» «Родословную моего героя». История «Медного Всадника» до сих пор темна, ход работы поэта над ним неясен, место его и значение в творчестве Пушкина спорно и даже «загадочно». Выяснить запутанную историю замысла и создания повести можно только путем изучения истории ее текста, т. е. путем систематического и полного обследования рукописей. Построение же возможно-точной истории замысла и создания даст твердые основания для разысканий в вопросах литературной истории повести и ее места в творчестве Пушкина, для всестороннего морфологического анализа ее и, наконец, для интерпретации произведения, всегда представлявшего безграничное поле для всякого рода вне-эстетических построений.

- 170 -

Между тем, для систематического изучения истории замысла и текста повести не сделано почти ничего. Запутанные, подчас фрагментарные рукописи «Медного Всадника» и, особенно, «Езерского», изборождены исследователями во всех направлениях, вдоль и поперек, — изборождены, но не изучены: извлечены бесчисленные «варианты» и печатаются во всех изданиях без всякой связи и системы, без попытки их детального обследования. Высказан ряд догадок — иногда остроумных, иногда близких к истине, но не основанных на точно-изученном материале, а потому гипотетических. И, среди двойного хаоса вариантов и теорий, безнадежно запутаны основные, начальные вопросы изучения: о соотношении «Езерского» с «Медным Всадником» и об их творческой хронологии. История этих двух тесно связанных вопросов длинна: ее начал Анненков, продолжали Бартенев, Ефремов, Морозов, Поливанов, Брюсов, Овсянико-Куликовский, Н. О. Лернер; несколько правильных положений высказал С. Н. Браиловский, напрасно полемизирующий с J. Tretiak’ом, в соображениях которого также, есть доля истины;1 правильную схему намечает, но слишком бегло, Б. В. Томашевский.2 Но, в общем, отдельные верные замечания остаются недоказанными и заслоняются господствующей теорией, столь же необоснованной;3 а господствующая теория сводится к тому, что «Медный Всадник» и «Езерский» — два фрагмента единого, но где-то в процессе работы расколовшегося замысла, что оба они принадлежат одной эпохе, одному творческому плану, и в обоих — один и тот же герой, претерпевший лишь творческую эволюцию.

Коренные различия между «Медным Всадником» и «Езерским» всегда ощущались ясно; ими объяснялось уже издавна распадение

- 171 -

первоначально якобы единого замысла. В жанровом отношении сатирико-публицистический «Езерский», полный легких отступлений, бытовых черт и автобиографических деталей, резко отличается от сосредоточенного, сжатого, насыщенного трагизмом «Медного Всадника». Различию жанров соответствует и метрическое различие: в то время как «Езерский» заключен в онегинские строфы, дающие возможность широко использовать отступления всякого рода, публицистические и лирические, вводить эпиграмматические концовки и вести прерывистый, вольный рассказ от лица автора, — «Медный Всадник» написан сплошным стихом с вольною рифмовкою, связывающим в одно непрерывное целое всю повесть, придавая ей сжатость, сосредоточенность и цельность, усугубленную частыми enjambements и глубокими смысловыми паузами на серединах стихов. Стих его одинаково далек и от стройно-размеренного беспорядка онегинских строф, и от лирической отрывочности ранних южных поэм. Он является результатом общей эволюции пушкинского повествовательного стиха от 20-х к 30-м годам и вместе с тем испытал сложное воздействие повествовательной прозы; этого нельзя забывать при изучении «Медного Всадника».

Итак, глубокие различия в жанровой и метрической характеристике «Езерского» и «Медного Всадника» сами по себе заставляют сомневаться в первичном единстве их замысла. Но показать это, а главное — показать последовательный ход творческого образования и хронологические отношения этих двух произведений — может только изучение истории их текста по рукописям. Рукописный фонд, дошедший до нас, почти полон. Но в нем почти вовсе нет хронологических указаний, относящихся к работе над «Езерским»: датированная история текста укладывается между 6 и 31 октября 1833 г. и относится всецело собственно к «Медному Всаднику». Но тем не менее, рядом косвенных соображений можно восстановить общий ход работы и ее отдельные стадии. Я попытаюсь это сделать, пользуясь одним композиционным моментом, крайне важным и давно отмеченным, но недостаточно оцененным исследователями.

2

Этот момент, повторяющийся не раз в рукописях и «Езерского», и «Медного Всадника», — вступление к повествованию, та тематическая экспозиция, которая, определяя время и место начала действия, вводя самого героя в его обстановке, определяет тон,

- 172 -

сюжетную схему и идеологическое направление всего произведения. Время и место рисуются здесь неизменно одинаково, как бурный, осенний Петербургский вечер, и эта общность вступления в обоих произведениях была отмечена еще Анненковым. На ней он основывал мысль о первичном единстве их замысла: «Родословная моего героя», говорил он, «начинается описанием бурного вечера над Петербургом, которое впоследствии, дополненное и измененное, перешло в поэму [т. е. в „Медного Всадника“]».1 А Валерий Брюсов, бессознательно для себя сливая в одно целое «Медного Всадника» с «Езерским», приводит, как доказательство громадности работы, затраченной Пушкиным на «Медного Всадника», то, что «начало первой части известно нам в шести вполне обработанных редакциях».2 Замечание Брюсова, однако, не только не точно, но содержит в себе скрытое недоразумение, ведущее к путанице в истории Пушкинских замыслов.

На самом деле рукописи дают нам следующий ряд текстов повествовательной экспозиции:

А. В онегинских строфах, отделанных или неотделанных, т. е. принадлежащих «Езерскому»:

1) тетрадь Гос. Публичной Библиотеки в Ленинграде из бумаг А. А. Краевского, лл. 112, 121—2, 131 (обозначим ее Кр.) — в двух строфах; текст 2-ой строфы представляет две редакции, резко отличных;

2) тетрадь Пушкинского Дома из бумаг Я. К. Грота, лл. 902—1 (так наз. Плетневско-Гротовская тетрадь — обозначим ее Пл.) — также в двух строфах;

3) рукопись б. Румянцовского Музея, ныне Всесоюзной Публичной Библиотеки имени В. И. Ленина (обозначим ее, как и другие рукописи и тетради того же фонда — Р. М.), № 2375, л. 601—2 — текст также в двух строфах, причем вторая строфа дана в двух резко разнящихся редакциях;

4) тетрадь Р. М., № 2373, л. 19, в одной строфе (черновой текст);

5) рукопись Р. М., № 2375, л. 202, в одной строфе (полубеловой текст, сводка предыдущего);

6) рукопись Р. М., № 2375, л. 231, в одной строфе (беловой текст, вариантная сводка предыдущих двух).

- 173 -

Б. В бесстрофных стихах с вольно-чередующимися рифмами, т. е. относящихся уже собственно к «Медному Всаднику», а не к «Езерскому»:

1) тетрадь Р. М., № 2374, л. 101 — черновой текст;

2) рукопись Р. М., № 2375, л. 41 — перебеленный текст;

3) рукопись Р. М., № 2376-Б, л. 71 (26 по жандармской нумерации) — беловой автограф, представленный поэтом Николаю I;

4) рукопись Р. М., № 2376-Б л. 51 (12 по жандармской нумерации) — авторизованный список с предыдущего автографа.

Всего, таким образом, 10 рукописей (или, точнее, 8, так как последние две воспроизводят текст перебеленной рукописи в тетради № 2375, дающих ряд самостоятельных, отличных друг от друга обработок темы: пять редакций начала строфической поэмы, т. е. «Езерского» (Кр. две; Пл.; Р. М. 2375, л. 602 и Р. М. 2373, л. 191; остальные — перебелки с них), и одну для бесстрофной поэмы, т. е. для «Медного Всадника» (Р. М. 2374, л. 101). Тема везде одна: в бурную осеннюю петербургскую ночь герой возвращается к себе домой или находится у себя дома. Мрачный пейзаж ночного города, как фон, остается незыблем во всех обработках темы, от начала до конца. Но герой, прием его ввода, его фигура и обстановка подвергаются большим колебаниям; эти колебания и являются вехами, по которым можно изучить историю пушкинского замысла.

В рукописи «Медного Всадника» (Р. М. 2374, л. 101) описание осеннего вечера входит органическою составною частью в цельную рукопись повести, помещаясь после «Вступления» и в начале 1 части. То же видим мы и в рукописи «Езерского» (Р. М. 2375, л. 191), где осенний вечер и ввод героя занимают первую строфу целой (правда, неоконченной) строфической поэмы. И в том и в другом случае, сцена эта — плод уже продуманного большого замысла. Напротив, в трех других рукописях (Кр.; Пл.; Р. М. 2375, л. 60) та же экспозиция является как самостоятельный отрывок, как пролог еще неясного, неопределившегося целого, могущий иметь весьма различные продолжения. Всё это — пробы, нащупывания темы, искания героя, полные колебаний. С них и нужно, очевидно, начинать обследование рукописей.

3

A priori можно сказать, что три рукописи, представляющие три самостоятельные попытки обработать еще неясную тему, могут

- 174 -

отделяться друг от друга и от последующего окончательного и связного творческого процесса некоторыми, быть может значительными, промежутками времени. Во всяком случае, нет никаких оснований сливать их в хронологически-единый период (неопределенно: 1833 год), как это делается обычно. Однако, хотя последовательность их определяется очень точно, но их хронология далеко не ясна и гадательна.

Самыми ранними являются наброски в рукописях Кр. и Пл.1 В первой из них, на л. 112, записан еще бесформенный, далекий даже от контуров онегинской строфы набросок первых стихов, носящий характерные черты пушкинских первых черновиков — с сокращениями слов, с оставленными пустыми местами, с едва намеченными стихами.2 Те же стихи, уже в виде полной строфы, записаны и на следующей странице; и тот же текст, почти в тех же словах, находится в Пл. (л. 902). Приведем оба текста в их окончательном (для данной стадии) виде, минуя все переработки.

Текст Кр.:

Надъ Петербургомъ омраченнымъ

Осенній вѣтеръ тучи гналъ

Нева, в теченіи смущенномъ

Приподымалась — тяжкій валъ

Какъ челобитчикъ безпокойной

Толкался у ограды стройной

Ея гранитныхъ береговъ

Среди ненастныхъ облаковъ

[Серпа] и звѣздъ не видно было;

Въ замѣнъ угаснувшей зари

Свѣтились тускло фонари

Дождь капалъ, вѣтеръ вылъ уныло

Клубя капотъ сиренъ ночных

И заглушая часовых.

- 175 -

Текст Пл.:

Надъ Петербургомъ омраченномъ

Осенній вѣтеръ тучи гналъ

Нева въ теченьи возмущенномъ

Шумѣла глухо. Бурный валъ

Какъ бы проситель безпокойный

Плескалъ въ гранитъ ограды стройный

Ея широких берегов —

Среди ненастныхъ облаковъ —

Луны ни звѣздъ не видно было —

[Вдоль темныхъ улицъ фонари]

[Свѣтились тускло до зари]

И буйный вихорь вылъ уныло

Клубя капоты дѣвъ ночныхъ —

И заглушая часовыхъ — —Одинаковый тематический, почти одинаковый лексический материал дает в обоих текстах те же ритмико-синтаксические фигуры. Оба восходят к одному первичному тексту — Кр. 112. Но сравнительный анализ хода работы над ними приводит к несколько странному на взгляд выводу: текст Пл. написан раньше и затем перенесен, с некоторыми изменениями, в Кр., т. е. текст Пл. представляет промежуточную редакцию между первым наброском Кр. (л. 112) и полным текстом строфы в той же рукописи Кр. (л. 121). Таким образом, работа поэта над обеими рукописями велась как будто одновременно, словно он обращался попеременно к одной и к другой. Объяснить это можно лишь в биографическом плане.

Вслед за вступительною строфою, дающей пейзажную экспозицию, в обеих рукописях записана вторая строфа, вводящая героя. Здесь рукописи дают две резко разнящиеся редакции. Разница между ними уже не только стилистическая, как в 1 строфе, но в полной мере тематическая, открывающая два разных пути поэтическому замыслу. Характерно, что и здесь в ходе работы обе рукописи тесно сплетены: набросок Кр. обработан в Пл., сама же Кр. дает вторую, противоположную первой, обработку. Набросок Кр. (л. 122), намечающий один сюжетный путь, читается так:

В своемъ безмолвномъ кабинетѣ

Въ то время Зоринъ1 молодой

Сидѣлъ одинъ при слабомъ свѣтѣ

Прозрачной лампы —

- 176 -

Этот текст, со значительными изменениями, перенесен в Пл. (л. 901), где строфа доведена до конца, но не отделана; даем приблизительно-последнее чтение:

Въ своемъ роскошномъ кабинетѣ

Въ то время Рулинъ1 молодой

Сидѣлъ одинъ при блѣдномъ свѣтѣ

Одной лампады. [Вихря] вой

Волненье города глухое

Да бой дождя въ окно двойное —

Все мысли усыпляло въ немъ —

Согрѣтый дремлющимъ огнемъ

Онъ [передъ бронзовымъ) камином

[Потупя голову мечталъ]

[Косматый Барсъ его лежалъ]

[Лѣниво передъ господиномъ]

Видѣній сонныхъ передъ нимъ

Мѣнялись тусклые картиныНесмотря на совершенно черновое состояние строфы,2 общая концепция ее ясна: все описание обстановки подчеркивает, что герой — светский человек, богатый и независимый, далекий от мелочных тревог. Перед нами — начало «светской повести», продолжающей, быть может, тему «Евгения Онегина», чью строфическую композицию она восприняла, но скорее — примыкающей к тем многочисленным опытам в прозе, которые Пушкин усиленно разрабатывал, начиная приблизительно с 1828 г. («Гости съезжались на дачу...», «В Коломне на углу маленькой площади...», Роман в письмах»).

Совершенно иную картину дает запись строфы в Кр. (л. 131), сделанная рядом с приведенным выше наброском, послужившим основою для текста Пл. Последнее чтение текста Кр. таково:

Порой сей поздней и печальной

(Въ томъ домѣ гдѣ стоялъ и я)

Одинъ при свѣтѣ свѣчки сальной

Въ конуркѣ пятого жилья

- 177 -

Писалъ [младой] чиновникъ — смѣло

Перо привычное скрыпѣло —

Какъ видно малый былъ дѣлецъ —

Работу [конча] наконецъ

[Онъ всталъ и началъ] раздѣваться

Задулъ огарокъ — легъ в постель

Подъ заслуженную шинель

И сталъ мечтать......Но можетъ статься

Захочетъ знать читатель мой

Кто сей чиновникъ молодой...Строфа дает картину, прямо-противоположную приведенной выше, из Пл.: «светская повесть» уступает здесь место «повести о бедном чиновнике», — осложненной, правда, тем, что «бедный чиновник» является представителем «униженного» дворянского рода. Связь между приведенным сейчас наброском и дальнейшей обработкой замысла чувствуется здесь — впервые — еще слабым намеком: она определяется именем Езерского, которым назван герой в первоначальном, зачеркнутом варианте 5-го стиха, и вопросом, обращенным к читателю: вопрос — кто сей чиновник — подразумевает и ответ в виде родословия его и характеристики, личной и общественной.

Редакция Кр., дающая «повесть о бедном чиновнике» и была введена Пушкиным в первую известную нам перебеленную сводку — Р. М. 2375, л. 60.1 Здесь на одной странице переписаны на-бело обе строфы. Первая дает текст, средний между двумя вышеприведенными из Кр. и Пл., с незначительными вариантами. Вторая, близко воспроизводя первое четверостишие в редакции Кр., далее дает несколько иное построение, заставляющее предполагать неизвестную нам промежуточную рукопись.2

Помимо того, что описание комнаты «бедного чиновника» дано как осмотр ее входящим героем, притом более детально и с более подчеркнутыми признаками бедности, как и сама фигура героя («...чиновник бедной, задумчивый, худой и бледной, вздохнув, свой осмотрел чулан, постелю, пыльный, чемодан и стол бумагами

- 178 -

покрытый, и шкап со всем его добром...» и т. д.), — здесь опущен вопрос о нем, обращенный к читателю, который, следовательно, должен быть или перенесен в следующую строфу, или совсем обойден.

И вот, в этот момент, когда тема о «бедном чиновнике» кажется вполне оформленной в сознании поэта, — он вдруг отказывается от нее и начинает заново перерабатывать характеристику своего героя, возвращаясь к общей концепции «светской повести», намечавшейся ранее и отвергнутой. Он зачеркивает вторую строфу и на обороте листа записывает новый набросок. Крайне запутанный черновик представляет груду намеченных и зачеркнутых стихов и не поддается полному прочтению. Приблизительная сводка дает такую «онегинскую» строфу:

Взбѣжавъ по ступенямъ отлогимъ

Гранитной лѣстницы своей

Въ то время [Волинъ] съ видомъ строгимъ,

Звонилъ у запертыхъ дверей

И трясъ замкомъ нетерпѣливо

Дверь отворилась — онъ бранчиво

Андрею (?) выговоръ прочелъ —

И въ кабинетъ ворча пошелъ —

Андрей принесъ ему двѣ свѣчи

[Навстрѣчу кинулся ему] <?>

[Церберъ по долгу своему] <?>

И положилъ ему на плечи

Свои двѣ лапы — и потомъ

Улегся тихо подъ столомъ —На этом черновом наброске оканчивается (для нас, по крайней мере, — при современном состоянии Пушкинского рукописного фонда) первая стадия работы поэта над своим замыслом.1 Оканчивается

- 179 -

она, как видно, неразрешенной дилеммой: быть ли ее герою светским дэнди Онегинского типа, или бедным чиновником, прозябающим в «конурке пятого жилья». Все рассмотренные рукописи, относящиеся к этой стадии, представляют одно замкнутое целое и тесно связаны между собою. Они показывают, как сильно занимала поэта его, пока еще неясная тема и как упорно искал он путей ее воплощения. Связь всех рукописей — очевидна; очевидна и принадлежность их одной хронологической эпохе, одной творческой полосе. Попытаемся выяснить их хронологию.

Никаких твердых данных о времени их создания нет, и приходится строить лишь предположения. Две самые ранние и тесно связанные рукописи — Кр. и Пл. — принадлежат, как сказано, одной эпохе, быть может и гораздо более ранней, чем рукописи 1833 г. Рукопись Кр. — небольшая записная книжка, где записи начинаются с VII гл. «Онегина» (строфы XXI—XXII, альбом Онегина и т. д.), т. е. с весны или лета 1828 г. Далее идет двустишие «На перевод Илиады» Гнедичем («Слышу божественный звук...» — в трех вариантах на лл. 102 и 111), датированное «8 N.» — т. е. 8 ноября 1830 г.; в этот день Пушкин был или в Болдине, или на дороге к Москве, куда неудачно пытался прорваться между 5 и 18 ноября. Остальные записи тетради идут с другого ее конца, относятся к 1832 г. и нам не интересны. Наброски же бурной ночи над Петербургом и проч. находятся на лл. 112—13 — т. е. непосредственно после двустишия «На перевод Илиады». Такое положение само по себе еще ничего не значит. Но, во всяком случае, ноябрь 1830 года может быть принят за начальную дату периода, в который был сделан набросок, т. е. периода 1830—1833 гг.

Рукопись Пл. (Плетневско-Гротовская тетрадь) открывают с одной стороны «Записки П. В. Н<ащокина>, имъ диктованныя «Въ Москвѣ 1830», — что́ определяет начальную ее дату, как дату одного из приездов Пушкина в Москву в том году (март — июль, в августе и в декабре). С другого конца — набросок плана повести с именами «Шванвича» и «Перфильева» — самый ранний из набросков к «Капитанской дочке». Он очень близок, но предшествует наброскам планов в рук. Р. М., № 2374, лл. 42 и 51 носящим дату «31 января 1833». На следующем же листе Пл. находится набросок 1 строфы «Езерского», приведенный выше. Положение в рукописи позволяло бы и его относить, как и план «Капитанской дочки», приблизительно к концу 1832 г. Но здесь

- 180 -

же находящийся рисунок, одновременный наброску «Езерского», указывает на нечто иное:1 на рисунке изображен человек, стоящий, сложа руки на груди и прислонясь к четырехугольному камню. Его обтянутый с буфами камзол, высокие ботфорты, широкополая высокая шляпа, лежащая на камне — все напоминает скорее костюмы XVII в., чем начала XIX в. Не Лепорелло ли это (но не дон-Гуан — он без шпаги), стоящий у могильного памятника на кладбище близ Мадрита? Рядом — другой рисунок: голова женщины южного типа, с высокой прической и гребнями, напоминающая испанку... «Каменный гость» закончен в Болдине, 4 ноября 1830 г. Если эту дату сопоставить с датой двустишия к переводу «Илиады» и с датами неудачной поездки Пушкина, если вспомнить, что опыты «светской повести» общественно-психологического значения были к 1830 г. уже проделаны Пушкиным, что 1830 год был отмечен особенно острой литературно-общественной полемикой, что в Болдине осенью он писал «Мою родословную» и, вероятно, «Родословную Пушкиных и Ганнибалов» — с одной стороны, «Повести Белкина» и «Домик в Коломне», жанром и тематикой тесно связанные с «Езерским», — с другой; если сообразить значение рисунков, положение набросков в рукописях и их соотношения с биографией Пушкина, — станет возможным предположение о том, что первые наброски «Езерского» относятся к осени 1830 г.2 Этому не противоречит и сводная рукопись (Р. М. 2375, л. 60), написанная на бумаге 1829 г. Социально-полемическое значение замысла — все равно, имеет ли поэма героем бедного чиновника или светского дэнди, — очевидно. Но входила ли в него тема наводнения, как причины гибели героя, — мы не в состоянии ответить.

4

Повествование в «онегинских» строфах, самим Пушкиным обозначенное, как «сатирическая поэма», с определившимся героем —

- [180bis] -

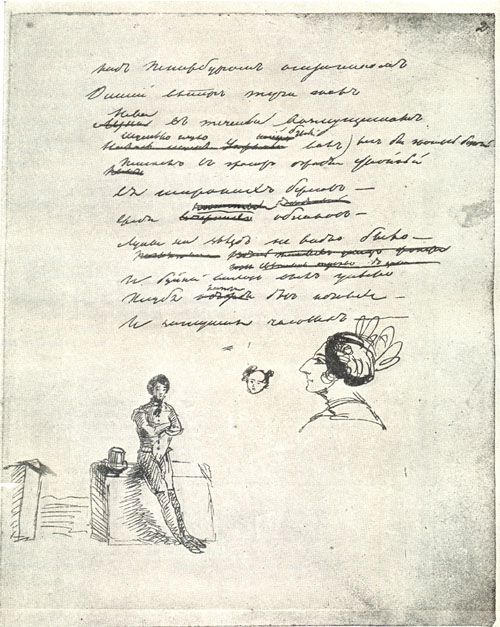

Набросок первой строфы «Езерского» из Плетневско-Гротовской тетради.

- 181 -

коллежским регистратором из опустившегося древнего рода — и с определенным полемическим направлением, представляет собою дальнейший этап в развитии этого замысла. В нем вступление остается тем же, что и в набросках: ввод в рассказ героя в обстановке бурного петербургского вечера, — но претерпевает существенные изменения: из двухстрофного развитого описания оно сжимается до одной строфы и тесно связывается со следующими строфами, т. е. с родословием Езерских. Последовательность и планомерность повествования в самой ранней из рукописей этой стадии (Р. М. 2373) указывает на то, что здесь — сложившийся замысел, далекий от тех неопределенных опытов, какие мы видели в текстах рукописей Кр., Пл. и Р. М. 2375, л. 60.

Рукопись Р. М. 2373 нет возможности точно датировать. Но дальнейшие наброски к этому же замыслу в тетр. Р. М. 2374, л. 3—4, и 2375, на листах, вырванных из той же 2374, по положению их в рукописях вокруг планов «Капитанской дочки», из которых один датирован 31 января 1833 г., могут быть отнесены к концу 1832 г. — началу 1833 г., а вся работа над отделкою этой редакции поэмы — к весне и лету 1833 г. (не позднее конца июля).

Черновой текст вступительной строфы поэмы (Р. М. 2373, л. 191), восходящий ближайшим образом к тексту Кр. (л. 121) и очень неотделанный, в особенности в конце, где стихи 12—14 едва намечены, в первом слое рукописи читается так:

1 Надъ П<етербургомъ> омраченномъ

Осенній вѣтеръ тучи гналъ

Нева въ волненьи возмущенномъ

Приподымалась. Бился валъ

5 О плиты набережной стройной

Какъ челобитчикъ безпокойной

Объ дверь министра. Фонари

Въ замѣнъ угаснувшей зари

Зажглися тускло — той порою

10 Иванъ Езерскій, мой сосѣдъ

Вошелъ въ свой тихой кабинетъ — —Окончание строфы — вопрос о приметах, роде, племени и чине героя — не поддается связному прочтению, но по композиции восходит к тексту Кр. 131. «Тихой (вар. «мирный», «скромный») кабинет» является однако каким-то средним признаком обстановки, свидетельствующим о том, что замысел поэта еще и здесь не

- 182 -

вполне определился.1 Родословие Езерских, набросанное в дальнейших (2—8) строфах рукописи имеет, однако, уже совершенно законченную, стройную композицию; с этой стороны замысел Пушкина вполне выявился.

Над этим то черновиком и работал, повидимому, весною 1833 г. Пушкин, доведя набросанные строфы до почти полной законченности. Мы знаем две сводки черновика: Р. М. 2375, лл. 20 и 33, и там же, лл. 23—29; первая из них, более ранняя и дошедшая до нас не целиком, дает характерную переработку 1 строфы, явственную особенно потому, что она сделана карандашом. Опуская стихи 1—8, представляющие лишь стилистические изменения, приведем последнюю часть строфы в последовательных вариантах. Первый слой (до исправлений карандашом):

въ это время2

10 Домой приѣхавъ, мой сосѣдъ

Вошелъ въ свой тѣсный3 кабинетъ

Его прозванье, родъ4 и племя

И чинъ и службу и года

14 Скажу Вамъ тотчасъ,5 Господа.Второй слой (после карандашных исправлений):

въ это время

10 Иванъ Езерской, мой чудакъ

11 Взошелъ и отперъ свой чердакъи т. д. с незначительными вариантами. Переход от «кабинета», хотя бы и «тесного», к «чердаку» вновь означает колебание замысла, возвращающегося к «повести о бедном чиновнике». Но на этой сводке поэт не остановился. Отказавшись от подробного, в семи строфах, родословия Езерских — быть может, слишком близко напоминавшего родословие Пушкиных — Пушкин, после ряда набросков к нескольким строфам, начал делать вторичную сводку (Р. М. 2375, лл. 23—29).6 В ней композиция поэмы претерпела

- 183 -

весьма значительные изменения: родословие Езерских сжалось до 3½ строф, остальные были заполнены ироническою беседою с читателем и критиком, где затронуты вопросы литературные и историко-общественные, занимавшие Пушкина: упадок древних родов, обеднение дворянства, сожаления о померкшей славе, проблемы «героя» и свободы творческого выбора; между ними вставлена обрисовка героя, регистратора Ивана Езерского, в личном и общественном отношениях. Первая, вступительная строфа не претерпела существенных изменений. Но текст ее интересен, как последний строфический вариант вступления к «сатирической поэме» об Езерском.

Надъ омраченномъ Петроградомъ

Осенній1 вѣтеръ тучи гналъ

Дышало небо влажнымъ хладомъ

Нева шумѣла. Бился валъ

О пристань набережной стройной

Какъ челобитчикъ безпокойной

Объ дверь судейской. Дождь въ окно

Стучалъ печально. Ужъ темно

Все становилось. Въ это время

Иванъ Езерскій, мой сосѣдъ,

Вошелъ въ свой тѣсный кабинетъ...

Однако-жъ родъ его, и племя,

И чинъ, и службу и года

Вамъ знать нехудо, Господа.

Начнем ab ovo...2Такова последняя форма вступления, данная в окончательной сводке начала «сатирической поэмы». И вот, отделав почти на-бело 15 строф ее, сделав ряд набросков к следующим строфам, приготовив всю вводную часть и подойдя к фабуле поэмы, Пушкин вдруг — так, по крайней мере, можем мы думать на основании существующих рукописей, — отказался от своего замысла, бросил

- 184 -

начатую вещь и перешел к новому построению, воспользовавшись для него лишь некоторыми элементами предыдущего, как материалом. На обломках разрушенных онегинских строф строится безстрофная повесть в ином плане и с иными заданиями. Творческая фантазия поэта испытывает крутой поворот, переживает бурный процесс, выливающийся потоком творчества «Болдинскою» осенью 1833 г. Объяснить перелом можно только каким-то внезапным, могущественным впечатлением, разрядившим в определенную сторону неопределенные, долго накоплявшиеся настроения поэта. И этим впечатлением мы должны назвать чтение Мицкевича, знакомство с III частью его «Dziad’ов», происшедшее летом 1833 г. Выдвинувший гипотезу о воздействии Мицкевича, И. Третяк не располагал всеми данными для ее обоснования. Но, несмотря на все возражения С. Н. Браиловского, В. Я. Брюсова и друг., приходится признать справедливость его основной мысли. Я не имею возможности подробно останавливаться на этом вопросе; напомню лишь главные факты.

5

22 июля 1833 г. вернулся в Петербург из-за границы С. А. Соболевский и привез Пушкину сочинения Мицкевича, где, в IV томе, незадолго перед тем вышедшем в свет, напечатаны были III часть поэмы «Dziady» и приложение («Usep») к ней, содержащее жесточайшую сатиру на Николаевскую Россию, на основателя современной русской государственности царя Петра и на его создание, воплощение самой сущности русского строя, — Петербург.1 Беседы с Соболевским, много встречавшим Мицкевича на Западе, должны были еще усилить впечатление от поэмы. 17 августа Пушкин, вместе с Соболевским, выехал из Петербурга в Москву и оттуда Пушкин один — далее на восток, в Оренбургские степи и в Болдино. Перед отъездом Пушкин выписал в одну из своих тетрадей (Р. М. 2373, где и черновые «Езерского») несколько отрывков из «Usep’а» — для памяти или для перевода — и тут же зарисовал образ, навеянный одним из вошедших туда стихотворений «Pomnik

- 185 -

Piotra Wielkeho», — Фальконетов памятник, скалу и лошадь на ней, топчущую змею — но без всадника. Книгу он, впрочем, мог взять с собою, — почему и выписки не были закончены. Еще одно впечатление, пережитое им при отъезде из Петербурга, — буря на Неве и угроза наводнения — должно было усилить его настроение и направить мысли на определенную тему. Дорогою, в коляске, он стал уже «сочинять»1 — конечно, не историю Пугачева и даже, вероятно, не «Капитанскую дочку». Приехав в Болдино 1 октября, осмотревшись, закончив хозяйственные дела, он 6 октября пометил в тетради начало новой поэмы. И начал ее не сюжетно, не с фабулярной экспозиции, но с общего, историко-декларативного вступления лирического характера, где каждый образ являлся ответом и возражением на образы Мицкевича:

На берегу Варяжскихъ волнъ

Стоялъ глубокой думы полнъ

Великій Петръ...2Поразителен грандиозный поток творческой энергии, воплощенный в двух рукописях «Медного Всадника»,3 где образы, тесня один другой, не успевая принимать законченных форм, дают сразу весь остов поэмы, весь ход Петербургской повести, почти без изменений донесенный до окончательной беловой рукописи. Можно думать, что повесть, сочиненная «в коляске», уже вся была готова в творческом сознании автора, и с поспешностью набрасывалась им на бумагу, чтобы закрепиться непосредственнее и скорее.

Лишь закончив в общих чертах вступление, поэт перешел к самой теме повести. Здесь он воспользовался целиком материалом поэмы, над которой работал до сих пор и которую мы называем «Езерский». От «онегинской» строфы он отказался, — и это повлекло переработку всего использованного текста. Но и в самом построении он колебался: следовать ли ему всецело ходу «Езерского», с родословием героя, с полемическими отступлениями, литературными и публицистическими рассуждениями, наконец — с подробным описанием наружности, положения и жизни героя; или отказаться от всего этого, отказаться вообще от конкретизации

- 186 -

образа своего персонажа? Первоначально он склонялся к первому решению, и следы такого направления сохранились в рукописи.1 Затем они исчезли, и лишь, как их рудименты, остались в «Медном Всаднике» упоминания о прошлом падшего рода Евгения, да конкретные черты в размышлениях героя о будущей семейной жизни с Парашей; последние, впрочем, были исключены при окончательном пересмотре повести, уже после ее запрещения.2 Первые же остались и много послужили к осложнению социологической интерпретации повести.

Творческая работа над вводною частью повествования является нам в виде чрезвычайно запутанного, едва намеченного, торопливо набросанного черновика. Не приводя его полной транскрипции, проследим его главные линии.

Прежнее начало «Езерского», в ряде редакций его первой строфы приведенное выше, остается здесь почти не измененным по материалу, но разрушение «онегинской» строфы вызвало ряд композиционных и стилистических перемен и ввод новых образов и сравнений.

1 Надъ омрач<еннымъ> П<етроградомъ>

Дышало небо3 сѣр. (?) хладомъ

Плеская шумною4 волной

Въ края своей ограды5 стройной

5 Нева металась, какъ больной

Въ своей постели безпокойной; —

Ужъ было поздно и темно

[Печально бился дождь въ окно — ]6

И вѣтеръ [вылъ7 — печально воя]

- 187 -

10 Въ то время молодой сосѣдъ1

Вошелъ въ свой [тѣсной]2 кабинетъ —

[Угодно ль моего] Героя —На этом обрывается столбец рукописи, а рядом идущие продолжения или зависят от одного из вариантов 9 стиха, или дают новую редакцию:

И вѣтеръ [вылъ с остервененьемъ]

10 Въ то время молодой сосѣдъ

Вошелъ въ свой (тѣсной] кабинетъ —

[Мы будемъ звать3 его Евгеньемъ]

[За тѣмъ что мой языкъ]

[Ко звуку этому привыкъ].4Ниже другой вариант:

<И вѣтеръ вылъ печально воя>

10 Въ то время изъ гостей домой

Пришелъ Евгеній молодой

(Такъ будемъ нашего Героя

Мы звать — затѣмъ что мой языкъ

Ужъ къ звуку этому привык) —почти совпадающий с окончательным чтением.

Далее идут попытки построить характеристику героя и суждение о нем автора, используя вполне материал «Езерского» в переработанном виде, т. е., вместо онегинских строф, сплошными стихами:

1. Общий вопрос:

Угодно знать происхожденье

И родъ и племя и года...2. Начало его родословия:

...мой Евгеній

Произходилъ отъ поколѣній5

Чей дерзкій парусъ средь морей

Былъ ужасомъ минувшихъ дней...

- 188 -

Обрисовка героя:

Онъ былъ чиновникъ небогатый

Безродной круглый сирота

Лицомъ немного рябоватый...

А впрочемъ гражданинъ столичный — и т. д.и далее:

Какъ всѣ онъ велъ себя не строго — и т. д.1

4. Проблема родовой гордости:

Къ тому-же это подражанье

Поэту Б<айрону> — нашъ лордъ — и т. д.25. Проблема «ничтожного героя» и свободы творчества:

Допросомъ Музу безпокоя

Мнѣ скажутъ можетъ быть опять — и т. д.Всё это, едва намеченное, в разрозненных отрывках, осталось необработанным и не вошло в перебеленный текст. Видимо то были только экскурсы в процессе работы, когда общая композиция повести еще недостаточно определилась. После этих отступлений поэт возвращается к сюжетной линии, уже твердо следуя ей до конца рукописи:

Итакъ, домой пришедъ Евгеній

Позвалъ слугу раздѣлся легъ

Но долго онъ заснуть не могъ

Въ волненьи тайных размышленій.

О чемъ же мыслилъ онъ —и т. д. уже почти совпадая с окончательным текстом, из которого выпало только, в связи с общей тенденцией в характеристике героя, упоминание о «слуге» — последний остаток элементов «светской повести».

Рассматриваемая рукопись (Р. М. 2376) содержит, кроме «Вступления», почти всю I часть повести, до нынешнего 203 стиха. Работа продолжалась (а, может быть, шла одновременно) в другой рукописи (Р. М. 2372), где в начале (л. 542) поэт вернулся к намеченной ранее экспозиции героя и записал ее уже в почти окончательной форме:

- 189 -

Мы будемъ нашего Героя

Звать этимъ именемъ — оно

Звучитъ пріятно, с нимъ давно

Мое перо къ тому-же дружно.

Прозванья-жъ намъ его ненужно —

Хотя въ минувши время<на>

Оно быть можетъ и блистало1

И подъ перомъ Кар<амзина>

Въ родныхъ <преданьяхъ?> прозвучало2

[Но нынѣ свѣтомъ и] Молвой

Оно забыто — нашъ Герой

Живетъ въ чуланѣ3 — гдѣ то служитъ —

Дичится знатныхъ и не тужитъ

[Что Дѣдъ его Великій <мужъ>4]

Имѣлъ 16 т<ысячъ> душъ — — —Последние строки — вновь отголосок «Езерского»; но в этой рукописи подобные возвращения к старому материалу — чисто спорадические и не получают развития.

Через три недели после начала работы — 29 октября — Пушкин занялся перебелкой своей черновой рукописи. Скорость вторичной, очень трудной, вполне творческой работы над едва-набросанным текстом — опять таки изумительна: она заняла три дня, и 31 октября перебеленная рукопись была готова. В ней начало первой части (Р. М. 2375, л. 41—2 по жандармской нумерации) получило уже форму, совпадающую всецело, кроме нескольких незначительных разночтений, с окончательным беловым автографом, написанным в Петербурге для представления Николаю I:

Надъ омраченнымъ Петроградомъ

Дышалъ ноябрь осеннимъ хладомъ... и т. д.Перебеленным автографом кончается история рукописного текста начала повести (вообще же говоря, она захватывает и писарскую

- 190 -

копию в тетр. 2376-Б). Последующая судьба «Медного Всадника» известна: он был запрещен в целом — или, что то же, потребована была его коренная переделка, — отрывок его напечатан был Пушкиным в «Библиотеке для Чтения», а весь он увидел свет уже после смерти поэта, да и то в искаженном виде.

Поняв невозможность напечатать свою повесть и бросив над нею работать, Пушкин вернулся к своему прежнему замыслу — к «Езерскому». Сначала — вероятно, осенью 1835 г. — он попытался превратить Езерского в Онегина и, таким образом, продолжить свой роман и оживить «давно забытого героя». Попытка не удовлетворила его и была оставлена. А в 1836 г. поэт выделил отрывок из готовой рукописи, переработал его и сжал, и напечатал в своем «Современнике» в виде 8 строф под заглавием «Родословная моего героя» и с подзаголовком «Отрывок из сатирической поэмы». Последующие издания разрушили вставками законченное целое, каким была «Родословная», а редакторы и исследователи сделали всё, что могли, чтобы запутать и исказить историю Пушкинского замысла.

Какие же выводы можно сделать из этого краткого и неполного обзора? Во-первых, что «Медный Всадник» и так называемый «Езерский» — два разных замысла, хотя и возникшие и обработанные на одном материале, но порожденные разными мотивами, веденные в разных направлениях и с разными заданиями. Во-вторых, что они относятся к разным хронологическим моментам, и что более ранний из них, «Езерский», задуман, быть может, еще осенью 1830 г., а обработан, как известное нам 15-строфное начало поэмы, — не позднее середины лета 1833 г.; «Медный Всадник»-же целиком написан в Болдине, между 6 и 31 октября 1833 г. В-третьих, что ближайшим стимулом к перемене в замысле явилось знакомство с поэмой Мицкевича, происшедшее летом 1833 г.; под его влиянием была брошена работа над «Езерским», а позднее поэт и сам отошел от этого жанра строфической поэмы и не продолжал ее. Вот наблюдения, какие, мне кажется, можно сделать, исследуя эскизы начала «Езерского» и «Медного Всадника»; эти тексты ярче всего отражают этапы развития Пушкинских замыслов, показывая огромную работу над ними и долгий творческий путь, пройденный от первого наброска замысла до окончательного его воплощения.

Н. Измайлов

СноскиСноски к стр. 169

1 Из приготовляемого к печати исследования о творческой истории «Медного Всадника».

2 Русская Мысль, 1910, кн. VI, июнь, в статье «Новые варианты „Медного Всадника“».

Сноски к стр. 170

1 С. Н. Браиловский. Медный Всадник А. С. Пушкина в освещении польского ученого (по поводу книги J. Tretiak’а «Mickiewicz i Pouszkin»), ЖМНП, 1909, часть XX, март, стр. 145—175. Другая статья Браиловского в издании «Пушкин и его современники», вып. VII, по поводу той же книги, написана ранее и не дает своего мнения, ограничиваясь изложением теории Tretiak’а. Особо должна быть отмечена работа Б. М. Энгельгардта — одно из важнейших звеньев в цепи исследований о «Медном Всаднике» («Историзм Пушкина» — в сборнике «Пушкинист» под ред. С. А. Венгерова, вып. II, Пгр. 1916, стр. 115 и след.).

2 Сочинения Пушкина, изд. ГИЗ, в одном томе, 1924 и 1925, стр. 491.

3 Не касаюсь здесь мыслей, высказанных П. Е. Щеголевым в редактированном им издании «Медного Всадника» (Лгр. 1923, изд. Комитета популяризации художеств. изданий, с рис. А. Н. Бенуа), так как они относятся к другому, вторичному моменту творческой истории повести.

Сноски к стр. 172

1 Материалы для биографии Пушкина, 1855 (Сочинения Пушкина, т. I), стр. 381.

2 Пушкин, сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. III (1909), стр. 467.

Сноски к стр. 174

1 Напечатаны: Кр. впервые в «Отчете Публичной Библиотеки» за 1889 г. (СПб. 1893), стр. 51—56; точнее в изданиях сочинений Пушкина: Суворина, под ред. П. О. Ефремова, т. VIII, стр. 448; «Просвещения», под ред. П. О. Морозова, т. IV, стр. 374; Пл. — впервые Я. К. Гротом в газете «Русь», 1885, № 22, стр. 3; точнее — Б. Л. Модзалевским в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 год», стр. 3—5; ср. у Ефр. VIII, 447, и у Мор. IV, 373 (частично).

2 По недостатку места, мы принуждены опустить все подробные транскрипции и исследования черновиков, приводя лишь окончательные результаты, что, конечно, очень уменьшает обоснованность чтений и всего исследования рукописей. Полный анализ рукописей дается в работе, из которой извлечена эта статья.

Сноски к стр. 175

1 Фамилия героя определена не сразу; сначала написана только буква «З» и затем приписано окончание.

Сноски к стр. 176

1 Фамилия героя меняется здесь несколько раз; можно с трудом прочесть: «Пронинъ», «Пронскій» (или «Черскій»?), «Ленскій» (или «Минский»?), «Чацкій», «Рульский», кажется также — «Германъ». Словом, целый ряд условно-литературных двусложных фамилий, применяемых Пушкиным во всех его повествовательных произведениях, начиная с «Ленского», в котором нужно особо отметить (правда, очень предположительно-читаемое) имя «Герман».

2 Зачеркнутые и необработанные стихи, отсутствие рифмы в последнем двустишии.

Сноски к стр. 177

1 Это — отдельный лист писчей бумаги, вложенный в тетрадь и не связанный с нею материально; бумага сероватая, грубая, с водяным знаком в виде французской геральдической лилии с годом «<18>29».

2 Сводка напечатана впервые П. В. Анненковым (Материалы, 1855, стр. 381—382); ср. Ефр.-Сув., III, 554—555; Мор.-Просв., IV, 372—373 Напечатано везде вполне исправно, почему мы ее и не приводим.

Сноски к стр. 178

1 Набросок впервые напечатан П. И. Бартеневым в Русском Архиве, 1881, кн. III, стр. 228 — 240, и в его же сборнике «Пушкин», вып. I, М. 1881, стр. 193; ср. в изданиях Ефр.-Сув., VIII, 447, и Мор.-Просв., IV, 373. Запутанность черновика вызвала ряд недоразумений при его публикации: «онегинская строфа», игнорируемая всеми перечисленными издателями, утратила свою композицию, самый отрывок был отнесен к I части «Медного Всадника», — П. О. Морозов помещает его непосредственно после стиха: «И ветер дул, печально воя...», как «вариант начала поэмы, указывающий на связь „Медного Всадника“ с „Родословной моего героя“». Вследствие такой путаницы, В. Я. Брюсов отверг даже самую связь отрывка с «Медным Всадником», — не разобрав его истинного положения и связи с «Езерским».

Сноски к стр. 180

1 См. прилагаемую репродукцию.

2 Истолкование рисунка Пушкина, сделанное нами в докладе, читанном в заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в январе 1929 г., причем демонстрировался и приложенный здесь снимок с рисунка, — вызвало ряд серьезных возражений и сомнений в возможности приурочить рисунок к «Каменному гостю». Но, как тогда не было отмечено, отказ от такого истолкования всё же не колеблет вероятности датировки набросков «Езерского» осенью 1830 г., — имея в виду всю совокупность соображений в пользу этой даты.

Сноски к стр. 182

1 О том же свидетельствует и характеристика героя в набросках дальнейших строф (в тетр. Р. М. 2374 и 2375), где он является то «регистратором», то «камер-юнкером».

2 В рук. Р. М. 2373 л. 19 — «той порою».

3 Первоначально: «мирный».

4 Вариант «Прозванье жъ, родъ его...»

5 Вариант «Узнать Вамъ должно...».

6 Сводка напечатана, с немногими неточностями, М. Л. Гофманом («Пропущенные строфы Евгения Онегина» — Пушкин и его современники, вып. XXXIII—XXXV, стр. 311—317). В нее нужно, однако, вставить 4 строфы по рукописи Онегинского собрания, отвергнутые М. Л. Гофманом без достаточных оснований, — и тогда перед нами будет весь дошедший до нас «Езерский» в 15-ти полных, почти отделанных строфах.

Сноски к стр. 183

1 Переправлено из «Ненастный».

2 Нужно отметить в ходе переработки текста уточнение и усиление пунктуации в сторону акцентирования пауз на полустишиях (принцип, на котором построен и весь «Медный Всадник»): здесь имеем в одной строфе, притом на протяжении шести средних стихов, четыре резких паузы, не совпадающих с возможными, но не употребляемыми цезурами.

Сноски к стр. 184

1 См. об этом в книге А. К. Виноградова «П. Мериме в письмах к Соболевскому», М. 1928, стр. 47 и 254—255, а также (о дате приезда Соболевского) в статье М. Д. Беляева — Пушкин и его современники, вып. XXXI—XXXII, стр. 41; книга Мицкевича, подаренная Пушкину Соболевским, сохранилась в библиотеке Пушкина (см. Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. Пушкин и его современники, вып. IX—X, стр. 288—289, № 1167).

Сноски к стр. 185

1 «...А ужъ чувствую, что дурь на меня находитъ — я и въ коляскѣ сочиняю; что же будетъ въ постелѣ?» — в письме к Н. Н. Пушкиной от 19 сентября 1833 г. из Оренбурга.

2 Р. М. 2374, л. 72, первоначальный текст; перед ним помета «6 окт.».

3 Р. М. 2374, лл. 72—171, и 2372, лл. 542—461.

Сноски к стр. 186

1 Р. М. 2374, лл. 10—11; это дало повод исследователям, напр. Н. О. Лернеру, говорить о связи «Медного Всадника» с «Родословной моего героя», — связи «до того тесной, что местами в рукописях поэта течения обоих произведений сливаются» (Пушкин, ред. С. А. Венгерова, т. VI, 1915, стр. 443).

2 Ср. однако, взгляд П. Е. Щеголева, выразившийся в его издании «Медного Всадника» (1923).

3 Первоначально: «Дышала осень»; затем: «Дышалъ ноябрь».

4 Первоначально: «бурною».

5 Первоначально: «О плиты набережной...», затем: «Въ гранитъ своей ограды...»

6 Стих зачеркнут и ничем не заменен.

7 Сверху дважды надписано «дулъ», но зачеркнуто, а в перебеленном автографе (тетр. 2375, л. 4, жанд.) — так же, как и здесь «вылъ печально воя», — м. б. описка.

Сноски к стр. 187

1 Первоначально: «сосѣдъ поэта», затем: «мой сосѣдъ»; два слова в стихе неразобраны и общий ход переработки его неясен.

2 Неясно; м. б. «тихой».

3 Вариант «Я назову».

4 Все эти стихи, впрочем неотделанные, зачеркнуты. Напечатаны впервые Бартеневым — «Пушкин», I, 1881, стр. 191 — очень неточно.

5 Первоначально: «Происходилъ отъ тѣхъ вождей» — стих, целиком заимствованный из «Езерского».

Сноски к стр. 188

1 Напеч. впервые П. В. Анненковым (Сочинения Пушкина, т. VII, стр. 71), очень не точно. Ср. публикацию И. А. Шляпкина (Из неизд. бумаг А. С. Пушкина, стр. 70) по копии Анненкова, также искажающей текст.

2 Напеч. впервые Анненковым (т. VII, стр. 71). Ср. у Бартенева, «Пушкин», I, 1881, стр. 189—190.

Сноски к стр. 189

1 Вместо двух последних стихов первоначально было:

Оно забыто и темно

Хоть можетъ быть оно блистало

Въ давно минувшихъ временахъ2 Первоначальные наброски:

И на дняхъ <?>

Въ двухъ трехъ строкахъ Карамзина

Родною славой прозвучало...Второй из этих стихов взят из набросков к «Езерскому».

3 Вариант: «Живет смиренно», «сокрыто», «подъ кровлей».

4 В рукописи описка: «великій душъ».