- 68 -

«РОМАН НА КАВКАЗСКИХ ВОДАХ»

НЕВЫПОЛНЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА.

Проблема прозаического повествования, уже в Михайловском уединении во всей полноте ставшая перед Пушкиным и требовавшая разрешения, — к 1830 году заняла в его творческом сознании место если не первенствующее, то равное вопросам стиховых жанров.

Причины этого обусловлены как личной творческой эволюцией поэта, так и общим ходом русской художественной литературы 1820—1830-х годов. Пушкин, всегда сознательный в своих творческих устремлениях, не только отдавал себе отчет в совершавшемся процессе, но и отразил его практически в целом ряде опытов в прозе.

Результатом этих опытов явились в 1830 году «Повести Белкина», характерное произведение «Болдинской осени», — эпохи, насквозь проникнутой творческим самоанализом и литературным экспериментированием. Еще более яркий их след — в тех многочисленных набросках повестей и романов, в тех планах, которые создавались, начиная, повидимому, с 1826—27 года и особенно в 1830—1833 годах. Ни один из них не был доведен до конца, — даже «Дубровский», третья часть которого была лишь задумана и сохранилась в планах, — но попытки продолжались до самых последних лет жизни поэта: к 1835 году относятся последние приступы к «Египетским ночам» и программы с наброском начала романа «Русский Пелам».

Последний один лишь, из всего ряда попыток, подвергся более или менее подробному исследованию, да и то недостаточному.1

- 69 -

Остальные едва мимоходом затронуты в работах старых и новых исследователей, начиная с П. В. Анненкова; даже полный учет этих набросков не произведен, а некоторые и до сих пор еще неизвестны вполне в печати.

Среди этих опытов один особенно интересен. От него сохранился до нас материал, аналогичный по составу «Русскому Пеламу»: набросок начала повести и ряд схематических планов ее. Но тогда как в «Пеламе» реконструкция всего произведения по его планам очень проблематична, здесь, наоборот, она осуществляется с большою долею вероятия. Обратимся сначала к наброску начала повести.

Этот набросок был впервые напечатан в 1881 г. П. И. Бартеневым по рукописи б. Румянцовского Музея, из черновиков Пушкина. Начинается он словами: «В одно из первых чисел апреля 181* г. в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха...»1 и занимает не более двух печатных страниц. В нем дана экспозиция повести и очерки некоторых ее действующих лиц: Московский барский дом, типичный для старой «Грибоедовской Москвы»; две барыни: хозяйка, Катерина Петровна Томская, и ее знакомая, Парасковья Ивановна Поводова, обе говорящие тем сочным, почти «простонародным» языком, «языком Московских просвирен», который так ценил Пушкин и которым говорят представителя старшего поколения в «Горе от ума»; толстый управитель с величавым лицом, в душе смеющийся над барыней, фигура которого дополняет бытовую насыщенность сцены. На фоне этой обстановки контрастно выделяется образ дочери Катерины Петровны — «девушки лет 18-ти, стройной и высокой, с бледным, прекрасным лицом и черными огненными глазами» — несомненной будущей героини романа. Сцена изображает момент перед отъездом матери с дочерью на Кавказские воды. Ничего, кроме экспозиции, отрывок не дает; по нему трудно судить, во что развернется рассказ и какие еще действующие лица будут введены в него. Но, судя по детальности вступления, без намека пока на завязку, можно думать, что перед нами не схематически-сжатая новелла, как «Повести Белкина», а более крупное произведение, быть может — роман. И подтверждением этому служит план повести, автографы которого хранятся в «Майковском собрании»

- 70 -

рукописей Пушкина, находящемся в Рукописном Отделении Библиотеки Академии Наук.1

Анализ этого плана, до сих пор неизвестного вполне исследователям, позволяет раскрыть сюжет и композицию всего произведения. План состоит из шести отдельных набросков или отдельных планов и 7-го зачеркнутого, написанных на 6-ти листках, вернее — обрывках бумаги разного вида и формата, видимо случайно попадавшихся под руку Пушкину при составлении его. Некоторые особенности позволяют с большою долею вероятия датировать как планы, так и повествовательный отрывок «В одно из первых чисел апреля...» Под последним стоит помета: «30 сентября». В. Е. Якушкин указал на водяной знак бумаги «1831»;2 последующие издатели помечали его 1831 годом. Эта датировка подтверждается планами: два из них написаны на бумаге с водяными знаками «1829» и «1830», что̀ дает terminus post quem; третий написан на обороте записки к Пушкину Е. М. Хитрово, говорящей, повидимому, о стихотворениях его на взятие Варшавы, изданных в 1831 году отдельной брошюрой вместе со стихами Жуковского.3 Брошюра вышла в свет около 14 сентября,4 а письмо Е. М. Хитрово написано вскоре вслед за этим. Всё это приводит нас к сентябрю 1831 года:5 во второй половине месяца набрасывались планы, по крайней мере некоторые, первоначальные, осуществлением одного из которых является повествовательный набросок; 30 сентября начата самая повесть и помечен в рукописи первый ее отрывок, первый этап работы. С другой же стороны,

- 71 -

на одном из планов имеется помета (относящаяся, повидимому, к денежным расчетам Пушкина): «17 окт.», и т. д. написанная, судя по почерку и положению, ранее текста плана, что̀ показывает, что работа Пушкина над отдельными частностями замысла продолжалась и после начала самого повествования, набросанного 30 сентября. Мы не знаем, было ли у этого начального отрывка продолжение; во всяком случае, в бумагах Пушкина не осталось никакого следа. В это время Пушкин жил в Царском Селе, стараясь наладить свою новую семейную жизнь и новые придворные и светские отношения.

Семь планов заключают в себе ряд вариантов, меняющих ход и подробности рассказа; между ними трудно установить точную хронологическую последовательность в составлении, но логическая последовательность определяется так: три плана — I, II, III — основные; IV и V (и зачеркнутый VII) — варианты, повторяющие в иных выражениях содержание отдельных частей трех первых; VI — развитие одной лишь детали. Не восстанавливая во всех чертах рукописный текст семи планов, можно, пользуясь где нужно конъектурами, проследить по ним ход развития творческого замысла Пушкина, его изменения, отклонения и постепенную выработку очертаний композиции повести.1

План I2 представляет собою как бы интродукцию к повести: обстановку, перечисление действующих лиц, первые, вступительные моменты рассказа, до начала романической интриги. Это — один из самых ранних, если не самый ранний по времени составления план повести. На последнее указывает как форма плана, так и то, что он написан двумя разными почерками: одним — более

- 72 -

ранним — основная часть плана; другим, более поздним и сходным с почерком остальных планов, внесены переделки в основную часть, сделан росчерк-рисунок и записаны ниже росчерка две отдельные заметки. План читается так:

«Теперешнее состояніе Кавказа, и прежнее —

Кто были [посѣтители и] жители?

Приѣздъ Моск<овской> барыни, (ея дочь, комп<аньонка,> двѣ дѣвки, куч<еръ>, пов<аръ>, дв<оровые> сл<уги>).

Вслѣдъ за нею отецъ* Як.* [съ Ив.]1 и Ген<ералъ> Мер. съ женой атаков<аны> черк<есами>.

[Жит<ели>] Генералъ* Мер.* съ* женой*, Маіоръ Кур. нач<альникъ> отр<яда> — казач<ій> отря<дъ>.2

Больной оф<ицеръ>,3 два лѣкаря, (враги по рем<еслу>) кто скорѣй реком<ендуется>».4

Ниже две отдельные заметки, написанные более поздним почерком и отделенные сверху — росчерком, а снизу — линейками:

«Москва, сцена отъѣзда или объ отъѣздѣ —

Общество на водахъ два лѣкаря, Курил., больной и офиц<еръ> приѣхавш<ій> заранѣ».

Эта именно сцена «об отъезде» из Москвы барыни с дочерью, компаньонкой, девками и проч. — составляет набросок, известный в печати по рукописи б. Румянцовского Музея: «В одно из первых чисел апреля 181* года...». Она-то и служит связью между планом и отрывком повести, позволяя судить о характере произведения Пушкина. Вторая заметка, как видно, резюмирует и повторяет содержание основной части плана, выделяя одно действующее лицо — «офицера, приехавшего заране».

- 73 -

На другом листке1 набросан сначала перечеркнутый отрывок плана (VII), характерный тем, что он написан почти целиком по-французски; он дает лишь один центральный эпизод повести в самой сжатой, простой, эмбриональной форме:

«Якуб. enleve Marie qui a fait avec lui la coquette. —

[Son amant l’enleve du milieu des tcherkes] —

Kounak — un jeune garçon [amoureux de] [d’elle] attaché à elle, l’enleve et la [donne <?>] rend à sa famille —».

Здесь, таким образом, героиня носит имя Марии. Ниже, отделенный чертою, записан II полный план, начинающийся, как и первый, экспозицией обстановки на Кавказских водах, с некоторыми вариантами против I: вместо матери с дочерью — отец, первоначально — с двумя дочерьми, потом переделано: с дочерью; последняя здесь, как и в зачеркнутом, носит имя Марии. Судя по началу выполнения планов — по известному повествовательному отрывку — этот вариант об «отце» был отброшен; имя же дочери — Мария («Маша») в нем сохранено.

Этот II план таков:

«Les eaux — une saison; весна, кто живетъ на Кавказѣ — одинъ разслабленный, маіоръ2 Курисовъ3 — Генералъ-баба, Генеральша Мерлина — два лѣкаря.

Семейства съѣзжаются — семейство N изъ Москвы — Отецъ и дочь.4 Отецъ составляетъ вистъ: разсл<абленный>, лѣк<арь> и Кур<исовъ> — дочь держится5 съ воспитанницей Генер<альши> — воспит<анница> чувств<ительная> сводня. — [Приѣздъ Якуб — ] [Приѣздъ брата, Любовникъ].

Поэтъ, братъ, любовникъ, Якуб., зрѣлыя <?> невѣсты, банкометы (сотр<удники?>) Якуб.

- 74 -

(На обороте листка:)

На другой день больные1 — всѣ дамы на гуляньи ждутъ Якуб. Онъ является — съ братомъ2 который представляетъ его — Его ловятъ — Онъ влюбляется въ Марью — Cavalcade Бешту. Якуб. сватается черезъ брата Pelham3 — отказъ. — дуель — у Якуб. секундантъ поэтъ — у брата (Кур<исовъ> отказыв<ается>) любовникъ раненый на Кавк<азѣ> офицеръ; бывшій влюблен<ный>, знавшій4 Якуб. въ горахъ и нѣкогда имъ ограб<ленный> — —

Якуб. enleve — тотъ5 ѣдетъ и спасаетъ ее съ однимъ Кунакомъ — —

Якуб. ночью ѣдетъ въ аулъ — уздѣни —

во время переѣзда изъ Горяч<ихъ водъ> на Холодныя».

Планъ III,6 столь же развитого содержания, как только что приведенный II, дает несколько вариантную редакцию всего построения, возвращаясь отчасти к I. Здесь Московская барыня носит фамилию «Корс.», дочь ее — «Александра», «Алина», герой («Якуб.» других планов) — то «Кубов.», то вновь «Якуб.», влюбленный в дочь противник его — «Граневъ». Вновь появляется и отец «Якуб.». В начале записана схема центрального эпизода:

«Алина7 увезена Кубов. въ аулъ и спасена [ея женихомъ] [влю<бленнымъ> офицер<омъ>]8 — Граневъ».

Ниже, несколько иным почерком, идет весь план:

«Приѣздъ на станцію старухи К. и старика Куб. Корс. ѣдетъ далѣе, а онъ плетется назадъ — [Они атакованы].

Граневъ, Куриловъ и Хохленко сидятъ у кислосѣрнаго източника — Курил<овъ> разказываетъ черк<есскій> набѣгъ — ѣдетъ

- [74bis] -

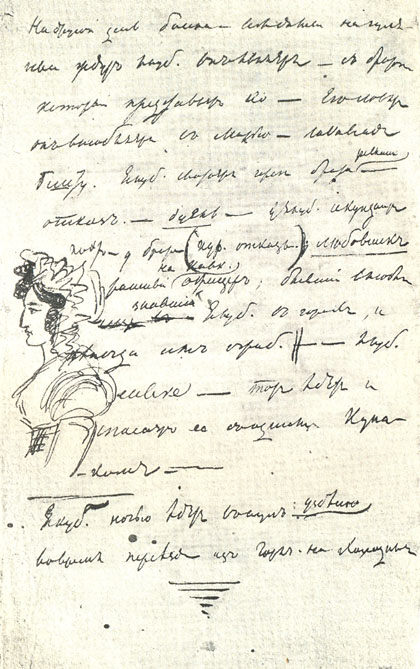

План II «Романа на Кавказских водах», оборот листа.

- 75 -

Корс. — Шмидтъ предупреждаетъ Хохл<енку>. [Хохл<енко> ходитъ] Приѣзжаетъ въ пар<аличѣ?> разб<итый> ст<арикъ>.1 Хохл<енко> ходитъ за нимъ.

Алина кокетничаетъ съ офиц<еромъ> <Граневымъ>, котор<ый> въ нее влюбляется — Вечера Кавказкія — Приѣздъ Кубов. — смерть его отца — театральное погребеніе — Алина начинаетъ съ нимъ кокетничать. <На обороте листка:> Куб. введенъ въ кругъ Корс. — Имъ всѣ восхищаются — Граневъ его начинаетъ ненавидѣть — Якуб. предлогаетъ свою руку, она не соглашается — [онъ ее увозитъ съ бала] влюбленный нерзб. онъ предаетъ его черкесамъ2 — [Она] [Гран<евъ> ѣдетъ освобождать] ее и на дуэлѣ убиваетъ Куб.».

Ниже заметка, относящаяся, нужно думать, к промежуточному эпизоду с Граневым:

«Онъ освобожденъ (Казачкою Черкешенкою) и является на воды — дуэль Якуб. убитъ».

Таковы три основных плана. Остальные — IV, V, VI и VII (зачеркнутый) — представляют промежуточные вариантные стадии, не вносящие существенно-нового в общую композицию, но лишь развивающие детали, иногда изменяя их.

VII план был приведен выше.

План VI3 подробно развивает один эпизод III («Граневъ, Куриловъ и Хохленко сидятъ у кислосѣрнаго източника...»), намеченный и в I плане, и поясняет слова этого последнего о двух лекарях — «врагах по ремеслу»; фамилия «малоросса лекаря», как видно из планов, твердо не установлена.

«Хлапенко4 малор<оссъ> лекарь; поэтъ, игрокъ, воинъ, musard, любопытн<ый> — Гуляетъ съ Казачьимъ офицеромъ или съ больнымъ откупщ<икомъ> О<десскимъ?>,5 который ему разказываетъ6 — —

- 76 -

Ѣдетъ каляска съ дамой Моск<овской> — Хлап<енко> опаздыв<аетъ> — нѣмецъ беретъ его мѣсто — куда вы Адамъ Адам<овичъ>».

План IV1 сокращенно повторяет часть содержания III; новым является упоминание некоторых лиц, роль которых неясна:

«Кунакъ, другъ Якуб., плѣн<ите>ль2 Оф<ице>ра,3 братъ козачки. Послѣдн<яя> станц<ія>. Парал<итикъ>4 разг<овариваетъ?>. Ник — <?>* и* Корс-ой*. Приѣздъ пар<алитика>, смерть его въ Конст<антиногорской крѣпости?>. Приѣздъ сына съ каз<аками?>. Похороны. Всѣ — кокетство».

Затем идет ниже, отделенное чертой:

«Приѣздъ Кор-ой — Общество на водахъ — — Кавк<азскій> Плѣнникъ.5 Дочь съ нимъ кокетн<ичаетъ> — она<?> влюбляется — [онъ ей другъ] Приѣздъ Парал<итика>».

Фигурные скобки, которыми отчеркнута средняя часть плана (от: «Послѣдняя станція» до «Всѣ — кокетство») показывают, что эта часть и последняя должны были перемениться местами. Сбоку записан дальнейший ход повести:

«Встрѣча Плѣ<нника> съ Якуб. [у] Корс. — Объясн<еніе>».

План V,6 очень сжатый и неполный, дает частью известные из других планов эпизоды, а частью и новые, не укладывающиеся в их рамки. Если судить по схематичности и сжатости этого плана, он является одним из ранних очерков. В нем смешаны французский и русский языки, так же, как во II и VII:

«Якуб. хочетъ жениться —».

- 77 -

Это написано отдельно, вверху пустой страницы; на другой странице:

«[Кавказск<ія> воды1 — семья русская — Якуб. приѣзжаетъ] Якуб. impatronisé. Arrivé du [frère] véritable* amant* [tout le monde] les femmes enchanté de lui. [On]. Soirés [dans] въ Калмыцкой кибиткѣ — [jeux] встрѣча — изъясненіе — поединокъ — Якуб. [раненъ] не дерется — условіе. Онъ скрывается — Толки, забавы, гулянія — [Кунакъ] — [Enlev<ement?>]. Нападеніе Черк<есовъ> enlevement — — |Москва] [Приѣздъ Якуб. в Москву] —».

Новым является упоминание о несостоявшемся из-за отказа «Якуб.» поединке. Последняя же (зачеркнутая) фраза — «приезд Якуб. в Москву» — дает неожиданный поворот всему повествованию, предполагает совершенно иное его продолжение, изменяющее собою конец других планов (смерть «Якуб.»); намерение это однако, остается без развития.

Характерно употребление в планах французского языка, преобладающего всецело в VII, зачеркнутом плане, применяемого, хотя и гораздо меньше, также и в V плане и едва заметно — во II, т. е. всего более как раз в самых ранних и сжатых из них; именно в планах и в набросках своих беглый мыслей Пушкин часто пользовался французскою речью, находя ее более точной и гибкой и более пригодной для схематических формул.

Большое число планов, их наслоение и ход развития вообще характерны для метода работы Пушкина при выработке сюжетной схемы. Основная часть плана I, как указано выше, написана, повидимому, ранее остальных планов. Этим обстоятельством ход замысла определяется так: первоначально, быть может, вскоре же после посещения Кавказа в 1829 году, Пушкин набросал несколько замечаний — несколько жанровых, пока бессюжетных сцен из жизни на Кавказских водах, основанных на личных впечатлениях о пребывании там и на слышанных рассказах; действующие лица снабжены реальными именами (о чем подробнее ниже), а «Московская барыня» оставлена пока безымянной, — что очень характерно. Замысел, едва намеченный, был Пушкиным позднее развит: на том же листке, внеся некоторые перестановки, поэт наметил новую «сцену отъезда или об отъезде» и кратко резюмировал задуманное ранее. Затем продолжал, в ряде планов, набрасывать

- 78 -

уже не жанрово-описательный очерк, но сюжетную схему повести.

Двум основным, наиболее развитым в сюжетном отношении планам (II и III) предшествуют краткие заметки о центральном эпизоде повести (одна, разрастающаяся в целый самостоятельный VII план, другая очень сжатая): героиня похищена и увезена преследующим ее героем, именуемым «Якуб.» или «Куб.» в горы, в аул, и спасена влюбленным в нее «amant», «женихом» — «Граневым» или преданным кунаком. К этому простейшему, первоначальному фабульному ядру, которое могло дать сюжет для сжатой новеллы, вроде «Повестей Белкина» (что̀, быть может, и имел в виду сделать из него Пушкин, набрасывая VII план), пристраиваются все остальные эпизоды. Общая схема не меняется от последовательной работы: но, в процессе обдумывания и переписывания планов, меняются, уясняются детали фабулы, расширяется охватываемый ею материал, разрастается количество действующих лиц и пробуются разные сюжетные ходы. Одновременно с записью планов набросано и начало повести в связном виде. Краткая заметка позднейшей части I плана: «Москва, сцена отъезда или об отъезде» и ее положение в плане I указывают на разные возможности изображения: или в виде вступления, экспозиции, предшествующей Кавказскому описанию, или в виде Vorgeschichte, рассказанной уже после вступительного очерка Кавказских вод и описания приезда туда Московской барыни. Каждый вариант, в свою очередь, открывает два пути: или описание самого момента отъезда («сцена отъезда»), или приготовления к нему и разговоры о нем, в которых могли быть обрисованы главные действующие лица («об отъезде»). Именно последний путь избрал Пушкин в своем наброске, дав в нем приступ к рассказу и экспозицию главных женских лиц повести. Этот набросок должен был быть и вступлением, предшествующим, как пролог, описанию Кавказских вод и их обитателей.

Сюжетный характер планов дает возможность, сводя их воедино, дополняя и исправляя один другим, построить, в самых общих чертах, схему фабулы повести в целом:

На Кавказские воды приезжает Московская семья: барыня (называемая «Корс-ой»), ее дочь (Марья, Маша или Александра, Алина) и их свита; позднее приезжает и сын. Сцена перед отъездом их из Москвы составляет, как сказано, введение в повествование. С нею могла быть соединена и общая характеристика

- 79 -

семейства и характеристика самой героини-дочери. Одновременно с ними является на воды и разбитый болезнью старик — отец будущего героя, называемого «Якуб.». К описанию их приезда относится вставной эпизод: разговор обитателей вод о набегах черкесов; происходит (комическое, повидимому) соперничество двух лекарей, немца и малоросса, из-за богатой больной, в котором побеждает немец. Здесь же в планах упоминается о нападении черкесов, — но неясно, к какому моменту оно приурочено и какую композиционную роль должно играть; быть может, это — мотивировка встречи героини с Кавказским офицером Куриловым, дру̀гом влюбляющегося в нее Гранева, а через него и с самим Граневым. На водах дочь — Алина — кокетничает, с влюбленным в нее офицером Граневым (в иных планах он называется условно «любовником», «amant» и даже — «женихом»). «Якуб.» приезжает к больному отцу; последний умирает, и его «театральные» похороны производят сильное впечатление на Алину. «Якуб.» допущен в круг «Корс-ых», и Алина обращает на него свое кокетство. Гранев, отодвинутый на задний план, «начинает его ненавидеть». У них с «Якуб.», кроме того, повидимому, и старые счеты: «Якуб.» когда-то его «ограбил» — неясно, в карты ли или иным образом. Отмечается, что у «Якуб.», да и у Гранева, много друзей-черкесов из горских аулов; на связь между ними указывают «уздени», «кунак» и «казачка-черкешенка» II, III и IV планов.1 «Якуб.» сватается к Алине, через ее брата, но получает отказ. Тогда, после бала или во время переезда с Горячих вод на Холодные (т. е. из нынешнего Пятигорска в Кисловодск), он с помощью своих друзей-черкесов похищает Алину и увозит ее в горы. За ним в погоню отправляется Гранев — бывший раньше пленником горцев и сохранивший среди них кунака.2 Героиня освобождена — и между Граневым и «Якуб.» (а по другому варианту — между «Якуб.» и ее братом) происходит дуэль, в которой «Якуб.» погибает.

Такова — схематически и совершенно условно — фабула повести.

- 80 -

Реконструируя ее, мы не утверждаем, что именно такова была бы повесть, если бы Пушкин ее написал: напротив, в процессе творчества сюжетное ее построение могло совершенно измениться, на что указывают и колебания поэта в разрешении темы, вплоть до перенесения момента поединка раньше похищения героини, при чем «Якуб.» от поединка уклонился, и даже вплоть до полного изменения конца: похищение должно было удасться, и «Якуб.» (вероятно, вместе с похищенной девушкой) появлялся в Москве, — что̀ должно было начать новую фазу повествования, но было отброшено автором и не развито (в плане V, наиболее уклоняющемся от общей схемы). Мы подбираем лишь те основные линии, которые можно проследить во всех или в большинстве планов, как более или менее выкристаллизовавшиеся моменты. Отсюда и отвлеченность, и чисто-фабулярный характер нашей схемы. Ближайший анализ планов и раскрытие некоторых их особенностей позволяют до известной степени наполнить живою тканью сухую фабульную схему и сделать дальнейшие выводы о характере произведения Пушкина.

Действующие лица повести располагаются следующим образом: в центре — Московская семья «Корс-ых» (в наброске начала повести — Томских); мать (в планах не названная, в наброске — Катерина Петровна), сын (в одном плане обозначенный именем Pelham) и дочь (в одном плане Марья, в остальных Алина, Александрина, в наброске — Маша). Она — героиня романа, и из за нее борются двое соперников: Гранев и «Якуб.» (в одном плане — «Куб.»). Вокруг них несколько второстепенных персонажей, участвующих в действии: отец «Якуб.», умирающий паралитик; два лекаря — немец Адам Адамович Шмидт и малоросс Хлапенко (или Хохленко); генерал и генеральша Мерлины с воспитанницей; майор Курилов, друг Гранева.1 Далее, наконец, множество лиц, частью играющих активную роль (кунак, друг Гранева; казачка-черкешенка и ее брат, кунак «Якуб.», частью составляющих фон, на котором развертывается действие: больные (в числе их «откупщик»), дамы, «зрелые невесты», банкометы, офицеры, казаки, горцы и проч.

A priori можно сказать, что замысел, со всеми его действующими лицами, с характерными подробностями жизни на водах

- 81 -

(балы, гулянья, толки, кавалькады к Бешту, нападения горцев, любовные истории и похищения) — представляет результат непосредственных, живых наблюдений, а действующие лица, — по крайней мере второстепенные, составляющие статический фон, — отражения виденных и запомнившихся типических образов Кавказа. Пушкин, как известно, дважды был на Кавказе и оба раза — на Кавказских водах: первый раз — в 1820 году, с Раевскими (с начала июня по 5 августа), второй раз — в 1829 году, один день в мае на пути в Тифлис и в армию, а потом — почти целый месяц на обратном пути из Арзрума (с 12 или 13 августа по 8 сентября). «Кавказский Пленник», «Галуб», «Путешествие в Арзрум» явились крупными памятниками первого и второго пребываний поэта на Кавказе. Отражение их мы находим и в некоторых письмах 1820—1821 годов1 и более всего — в двух строфах «Путешествия Онегина». Но в общем, автобиографические свидетельства Пушкина очень скудны, и замысел Кавказской повести показывает больше, чем эти данные, насколько глубоки были восприятия виденных сцен и типов.

В замысле 1831 года, несомненно, сильнее всего отразились впечатления от пребывания на водах в 1829 году, ближайшего по времени. Так, характерно двукратное упоминание (в плане II) о картежной игре, о «банкометах», сотрудниках (?) «Якуб.»: мы знаем, что для Пушкина жизнь на водах в 1829 году ознаменовалась большою игрою с небезупречными игроками — Дуровым и Астафьевым — и крупным проигрышем.2 Разнообразное и многочисленное общество на водах также скорее соответствует обстановке 1829, чем 1820 года. Но, с другой стороны, достаточно ярки были и впечатления 1820 года, когда воды еще сохраняли свой полу-дикий, своеобразный вид, далекий от европейского комфорта; об утрате ими «прежнего дикого состояния» жалел Пушкин в 1829 году:3 тревоги и нападения горцев, играющие значительную

- 82 -

роль в замысле, как раз к 1829 году, под влиянием русских побед над Персией и Турцией, стали редки и случайны; наоборот, 1817—1821 годы были, по словам историка Кавказских войн,1 особенно отмечены смелыми набегами кабардинцев. Желанием перенести действие повести в боевой, беспокойный период, когда легче было развернуть мотивы набегов и похищений, объясняется отчасти, как кажется, дата «181* год», поставленная Пушкиным в начало повествовательного наброска. Наконец, имена, которыми обозначены в планах действующие лица повести, принадлежат одинаково и первому, и второму Кавказским периодам жизни Пушкина.

Обозначение персонажей замышляемого и разрабатываемого произведения именами действительно-живущих, реальных лиц — прием, в разном функциональном значении не раз встречающийся у Пушкина. В иных случаях имена означают прототипов — житейских или литературных, — имевшихся в виду при построении замысла. Таковы имена персонажей, окружающих героя в широкоразработанных планах «Русского Пелама»: гр. Завадовский, Орловы, Истомина, Чиколей (Кочубей) и его дочь и многие другие, начиная с условного литературного обозначения самого героя — «Пелам»; таков Шванвич — будущий Швабрин, а вначале синкретический герой «Капитанской дочки», а также Башарин других планов того же романа, как первоначально обозначался Гринев, да и сам Гринев, — всё имена лиц исторических из эпохи Пугачевского бунта. Таков Дубровский, фамилия которого взята, как кажется, из Псковской старины, сначала же называвшийся Островским, по имени реального помещика, историю которого рассказывал Пушкину Нащокин. Тот же прием, но в несколько ином творческом значении, применен в раннем плане комедии, где действующим лицам приданы имена актеров Петербургской сцены, которые должны были их изображать (Валберхова, Сосницкий и т. д.). И здесь, и там — технический прием, имеющий значение вспомогательного в творческом процессе, при разработке замысла.

- 83 -

Он вовсе не указывает на полную портретность или биографическое, фабулярное соответствие исторической правде того или иного лица; но представляет автору известный комплекс характерных черт, используемых в ту или иную сторону, в плане сюжетном или статическом. На реальном материале строятся, типизируясь в творческом сознании, действующие лица художественного произведения. Когда же замысел отливается в законченные формы, когда схема облекается в живую художественную ткань, — имена-клички отбрасываются и заменяются другими, нейтральными.1

Тот же прием применен и в замысле Кавказского романа: бо̀льшая часть действующих лиц названа именами, принадлежащими лицам, существовавшим и известным Пушкину. Подставляя под эти условные обозначения то, что нам известно об их живых носителях, мы можем точнее и глубже определить, чем должен был стать Пушкинский замысел.

Начнем с периферии — с имен второстепенных. Не все они раскрываются, хотя можно думать, что более детальное изучение обстановки и окружения, в которых Пушкин жил на Кавказе, помогло бы раскрыть и эти неизвестные имена, для определения которых не хватает пока материала. Неизвестен нам доктор-немец, Адам Адамович Шмидт. В фамилии его коллеги, врача-малоросса, Пушкин сам колебался: Флобенко, Хлопенко или Хохленко. Но его характеристика («поэт, игрок, воин, musard, любопытный» — план VI) некоторыми чертами напоминает спутника Раевских в их путешествии на Кавказ и в Крым в 1820 году — врача Е. П. Рудыковского, участника войн 1812—1815 годов и стихотворца, одного из ранних украинских поэтов.2

Упоминаемый в планах I, II и III «майор Курилов, начальник казачьего отряда», также принадлежит к воспоминаниям 1820 года: как раз в это время майор Курило I (Иван Алексеевич), будучи командиром 3 батальона Тенгинского пехотного полка (а не казачьего отряда, — как у Пушкина), расположенного вокруг крепости Константиногорской, в Горячеводске и Кисловодске, был кордонным начальником участка, по линии впереди Минеральных вод. В то же время майор Курило являлся смотрителем «кислых минеральных вод», почтмейстером и председателем строительной комиссии

- 84 -

для устройства ванн.1 По словам историка Тенгинского полка, майор Курило I «был отважный партизан, чрезвычайно хорошо применившийся к способу ведения войны с горцами. Врасплох застать его было нельзя, он был всегда наготове встретить неприятеля и, в свою очередь, очень удачно и неожиданно для горцев с небольшой командой проникал за Кубань, быстро и скрытно пробирался к аулам и производил там ужас наводящий погром. Действительно, именем Курило горцы пугали детей, а солдаты, наблюдая с постов за столбами дыма в горах, играли словами: «Ну! наш Курило закурил!». Он особенно как-то умел изворачиваться в трудных обстоятельствах и предусмотреть неожиданности...».2 Курило был старый Кавказский офицер, и Пушкин, живя в 1820 году в расположении его батальона, должен был знать и запомнить его характерную фигуру. От него он мог слышать много рассказов о горцах, их нравах и нападениях. Всё это пригодилось ему при создании Кавказской повести: Курило занял в ней место второстепенное, но важное — друга офицера Гранева, влюбленного в героиню.

Так же раскрываются имена «генерала и генеральши Мерлиных». Речь идет, несомненно, о генерале Станиславе Демьяновиче Мерлини (в некоторых источниках пишется Мерлиний) и его жене Екатерине Ивановне, девичья фамилия которой нам неизвестна. Служба генерала Мерлини прошла почти целиком (по крайней мере, с 1809 года) на Кавказе и в Закавказьи. Он был не столько боевым, сколько административным деятелем и не принадлежал к числу прославленных героев Кавказских войн.3

- 85 -

Более интересна для нас, чем сам генерал, его жена, Екатерина Ивановна. Служба ее мужа в 1820-х годах была связана с Георгиевском и с Минеральными водами; Горячеводск (с 1830 года названный Пятигорском) служил ей постоянной резиденцией. Уже в 1823 году ген.-майор Мерлини обладал в Горячеводске одним из самых больших и богатых домов; часть его отдавалась в наем приезжающим на воды, часть была занята лучшими лавками в поселении.1 Положение четы Мерлини в Горячеводском обществе было видно и значительно и таким сохранялось и в 1830—1840-х годах, когда салон Е. И. Мерлини стал одним из центров светской жизни на водах. Имя ее мелькает в воспоминаниях многих лиц, посещавших Кавказские воды; в спутанном круге рассказов, легенд и сплетен, окутывающих последние дни жизни Лермонтова, генеральша Мерлини играет значительную роль — аналогичную, до известной степени, роли графини Нессельроде в последней дуэли Пушкина: говорится о руководимой ею интриге, о кружке «мерлинистов»,

- 86 -

задавшемся целью погубить Лермонтова, и проч.1 Так это или не так, — но из ряда свидетельств мы можем всё же составить себе понятие об этой видной и своеобразной фигуре. Так, Г. И. Филипсон, один из наиболее достоверных Кавказских мемуаристов, вспоминая о жизни своей на водах в 1836 году и о нападении горцев на Кисловодск, рассказывает: «Из первых на тревогу явилась известная в то время генеральша Мерлина, верхом, по-казачьи, с шашкой и нагайкой, которой чуть не досталось старику Федорову [офицеру гарнизонной артиллерии]. Наконец, открыли огонь ядрами. Тут наездница выказала замечательные тактические соображения. Она закричала на Федорова: «Старая крыса, стреляй гранатами вперед неприятеля, а когда разрыв снарядов остановит толпу в ущелье, валяй картечью». Старик сказал: «Слушаю, матушка, ваше превосходительство»; но выстрелов гранатами не последовало, горцы были уже далеко».2 То же повторяет, с некоторыми неточностями и дополнениями, Н. П. Раевский, современник дуэли Лермонтова, описывая жизнь на водах: «Мы... часто бывали у генеральши Катерины Ивановны Мерлини, героини защиты Кисловодска от черкесского набега, случившегося в отсутствие ее мужа, коменданта Кисловодской крепости. Ей пришлось самой распорядиться действиями крепостной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг государь Николай Павлович прислал ей бриллиантовые браслеты и фермуар с георгиевскими крестами».3 И далее он вспоминает: «Часто устраивались у нас кавалькады, и генеральша Катерина Ивановна почти всегда ездила с нами верхом по-мужски, на казацкой лошади, как и подобает георгиевскому кавалеру». А по словам другого кавказца, позднее, уже в 1847 году, — «любители виста и преферанса проводили время в доме гостеприимной старушки Екатерины Ивановны Мерлини».4

- 87 -

Наиболее ценным для нас является, однако, помимо всех этих данных, свидетельство Михаила Ивановича Пущина. Рассказав о пребывании на Кавказских водах, вместе с Пушкиным, в августе и сентябре 1829 года, он отмечает: «В Горячеводске я познакомился с генералом Мерлиным и с оригинальной его супругою, Екатериною Ивановною, женщиной уже немолодой».1 Из контекста неясно, произошло-ли знакомство с Мерлини во время пребывания Пушкина на водах, или после его отъезда. Но что Пушкин, если и не знал их лично, то, во всяком случае, много слышал о них, — это показывают планы его Кавказской повести. Оригинальная личность Ек. Ив. Мерлини остановила его внимание: она, вместе с мужем, упоминается в двух планах — I и II, в числе жителей вод, и при том с характерными подробностями: «Генерал-баба» II плана — несомненно, муж Ек. Ив., генерал-майор Мерлини — и таким он мог, конечно, казаться рядом со своею мужественною супругою; а «воспитанница Генеральши — чувствительная сводня» играет в том-же плане какую-то роль в истории героини с Граневым и с «Якуб.», — что̀ также характеризует и самоё генеральшу. Так, встретив в Пятигорске своеобразную представительницу Кавказского военного мира, Пушкин дал ей место в своем повествовательном замысле, в числе хотя и вторых персонажей, но играющих активную роль в развитии интриги.2

Обращаясь к центральным фигурам замысла, мы видим три имени: Московскую семью «Корс-ых» и двух соперников — Гранева и «Якуб.». О Граневе ничего определенного сказать мы не можем: лицо с такой или близкой фамилией нам неизвестно. Но офицер — раненый, побывавший в плену у горцев, самоотверженный и бесхитростный, каким Гранев является в планах — был не редкостью в Кавказских войсках, и Пушкин мог наблюдать немало таких людей и во время Арзрумского похода, и живя на водах, среди раненых и лечащихся офицеров. Индивидуальный облик

- 88 -

Гранева от нас, таким образом, ускользает.1 Совершенно иное мы находим в двух других именах героев: в тех, кого Пушкин сокращенно2 называет «Якуб.» и «Корс-вы».

Раскрываются они легко и совершенно бесспорно. «Якуб.» (или, в одном плане, «Куб.») есть несомненно Александр Иванович Якубович (1792—1845), столь известный в 1820-х годах: сначала — гвардейский офицер, повеса и бреттёр, за участие в дуэли Завадовского с Шереметевым высланный на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк; в 1818—1824 годах — кавказский герой, прославленный своими подвигами и похождениями, окруженный легендами, пользовавшийся безграничным авторитетом как в Кавказских войсках, так и среди горских народов, уважавших в нем смелость, мужество, честность и верность слову; в 1825 году декабрист, самый решительный сторонник цареубийства, но не революционер по убеждению, поколебавшийся в ответственную минуту; наконец — заключенный в Петропавловской Крепости, в Нерчинских рудниках, в острогах Читы и Петровского завода: таков был его путь к 1831 году.3 Самая наружность его носила все черты романтического героя. По словам встречавшего его

- 89 -

в Петербурге, незадолго до 14 декабря, П. А. Каратыгина, «он был высокого роста, смуглое его лицо имело какое то свирепое выражение: большие черные, на выкате глаза, словно налитые кровью, сросшиеся черные брови, огромные усы, коротко остриженные волосы и черная повязка на лбу, которую он постоянно носил в то время, придавали его физиономии какое то мрачное и вместе с тем поэтическое значение. Когда он сардонически улыбался, белые, как слоновая кость, зубы блестели из-под усов его и две глубокие, резкие черты появлялись на его щеках, и тогда эта улыбка принимала какое то зверское выражение...».1

Пушкин мог знать его еще в 1817 году, до дуэли Шереметева с Завадовским: Якубович тогда был членом, хотя и не долговременным, общества «Зеленая Лампа»; подробности несчастной дуэли были Пушкину хорошо известны — они отразились, много лет спустя, в планах «Русского Пелама»; должен был знать он и о дуэли его с Грибоедовым, а о Кавказских делах мог слышать от Н. Н. Муравьева или от Н. Н. Раевского, с которыми встречался во время похода в Арзрум, и от всех других старых Кавказцев, в особенности Нижегородцев: слава о его подвигах держалась среди них долгие годы.2 Образ Якубовича давно занимал поэта. В конце 1825 года, за две недели до декабрьского возмущения, он, в письме из Михайловского к А. А. Бестужеву, спрашивал по поводу одной статьи в «Северной Пчеле»: «К стати: кто писал о горцах в Пчеле? вот поэзия! Не Якубович ли, герой моего воображения? когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. — В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде — поэма моя [т. е. «Кавказский Пленник»] была бы лучше».3 Этот «романтический» образ Пушкин и думал воплотить

- 90 -

в повести 1831 года, выведя его (конечно, только в плане общей характеристики, а не как историческое лицо) очень схожим с оригиналом образом: герой, окруженный ореолом таинственности и легендарной славы, должен был восхищать обитательниц вод и возбуждать романтические мечтания у Московской барышни; он — друг черкесов, помогающих ему; он бреттёр и ни перед чем не останавливающийся похититель; вместе с тем любитель театральных эффектов и красивых поз, делающий даже из похорон своего отца одно «кокетство». Всё это согласуется с характеристикой А. И. Якубовича, но воспринятой под особым углом зрения, о чем придется говорить ниже.1

Московское семейство, выступающее под именем «Корс-вых» — мать и ее дочь, героиня повествования — определяется для нас так же ясно. Это — очень известная в Московском обществе первой трети XIX века Марья Ивановна Римская-Корсакова и ее дочь Александра Александровна, по домашнему Саша, у Пушкина — Алина. Нет надобности характеризовать здесь подробнее семейство Римских-Корсаковых: книга М. О. Гершензона, ему посвященная,2 основанная на материалах семейной переписки, дает выпуклое и яркое изображение его истории и быта и характеристику его представителей. Там же подобраны факты, указывающие на знакомство Пушкина с Корсаковыми.3 Они почти все относятся как раз к Александре Александровне: в зиму 1827 года Пушкин, повидимому, был несколько ею увлечен; следы этого увлечения и каких-то вызванных им трений чувствовались еще почти два года спустя, в конце 1828 года; памятником его осталась,

- 91 -

по словам кн. П. А. Вяземского, дважды им повторенным,1 одна строфа в «Евгении Онегине» — LII-ая VII главы:

У ночи много звезд прелестных,

Красавиц много на Москве.... и т. д.Известно, что М. И. Корсакова совершила два путешествия на Кавказские воды: в 1823 году — одна, и в 1827—1828 годах — с двумя дочерьми и сыном. От первого путешествия не осталось документальных следов. Но о втором мы знаем и из переписки Пушкина, через М. И. Корсакову посылавшего письмо брату Льву2 и из писем А. Я. и К. Я. Булгаковых.3 А. Я. Булгаков писал, между прочим, 8 июля 1828 года, т. е. на второй сезон пребывания Корсаковых на Кавказе: «Слышал ли ты, что горцы сделали набег на всех ехавших от теплых вод на кислые. Тут попалась и М. И. Корсакова, которая была ограблена до рубашки, а какого то полковника убили. У Корсаковой ни минуты без авантюров».4 А К. Я. Булгаков писал о том же: «Из Москвы уже пишут, что не только Корсакову ограбили, но увели у нее дочь и всех людей. Дело сбыточное, если справедливо нападение горцев». Тот же А. Я. Булгаков писал осенью этого года, уже по возвращении Корсаковых в Москву: «Волков [зять М. И. Римской-Корсаковой) рассказывал, как Магометанский какой-то князек с Каспийского моря покупал Корсакову дочь, а потом хотел увезти, потом сватался с тем, что она может сохранить свою веру; но с Турками негоциации редко удаются»... И в позднейшем письме, рассказывая о приезде в Москву «генерала Шамхала Тарковского», он пояснял: «Этот тот самый, который, помнишь, когда М. И. Корсакова была на Кавказе, сватался за дочь ее Александрину, предлагая тотчас 300 т. рублей задатку»... Пушкин должен был слышать в Москве (а быть может еще и на

- 92 -

Кавказе) все эти рассказы — и они могли ему послужить при обдумывании повести. Что же касается самой Александрины, то всё, что мы о ней знаем, рисует ее, как своеобразную, очень не-заурядную, сильную и сдержанно-страстную девушку, — вспомним описанный в книге М. О. Гершензона ее краткий и драматический роман с графом Н. А. Самойловым и приводимые там же другие факты, характерные для нее.1

Очень естественно, что Пушкин вспомнил о Корсаковых, обдумывая свою повесть и отыскивая, в знакомых ему кругах, женский тип, пригодный для создания романической героини. Можно несомненно утверждать, что задуманный им образ не всеми чертами совпадал со своим прототипом: кокетство Алины, на которое настойчиво указывают планы Кавказской повести, вовсе не характерно для А. А. Корсаковой, — по крайней мере, по данным, приводимым М. О. Гершензоном. Но внешнее ее описание, данное в повествовательном наброске («девушка лет 18-ти, стройная и высокая, с бледным, прекрасным лицом и черными огненными глазами»), вполне приложимо к Александрине Корсаковой — только года за четыре до ее знакомства с Пушкиным. В соответствии с ранним возрастом героини, действие повести перенесено на десятилетие раньше действительного путешествия Корсаковых на Кавказ: это могло быть сделано как по соображениям исторической правды, чтобы дать больше возможности и простору для авантюрного элемента повести, так и для того, чтобы не слишком явно напоминались ее прототипы.

Вместе с матерью и сестрами Корсаковыми ездил на Кавказ в 1827 году и брат Александрины, Григорий. Тот же А. Я. Булгаков так описывает его, по возвращении с Кавказа: «Гриша Корсаков представляет совершенного Fra-Diavolo... усы отпущены на божию волю, а royale такая, что бороды не видать. Я понимаю, что на Кавказе он слыл Адонисом и даже Бельведерским красавчиком, но здесь Москва, и Волков советует ему обрить всё это»... Григорий Корсаков, светский приятель Пушкина в 1828—1831 годах, мог дать материал для обрисовки фигуры «брата» героини. Замечательно, что в одном из планов (II) брат обозначается именем «Pelham». Это обозначение — не только реминисценция из недавно-прочтенного романа Бульвера, который произвел на Пушкина значительное впечатление и вспоминался им не раз, отразившись

- 93 -

наконец в замысле большого романа из русской жизни, подобного ему.1 Имя Пелама имеет в «Кавказском» замысле двоякое значение: оно служит с одной стороны характеристикою действующего лица, брата героини, т. е. Григория Р.-Корсакова, который, подобно Пеламу, под внешностью светского кутилы и беспутного гвардейского офицера скрывал образование и культуру европейца с прогрессивными идеалами: недаром он был членом Союза Благоденствия и лишь долгое заграничное путешествие в 1823—1826 годах спасло его от Верховного Уголовного Суда.2 В таком случае, указание на Pelham может иметь и композиционное значение в замысле повести. Пелам английского романа — свидетель и активный участник борьбы между Реджинальдом Гленвилем и Джоном Тиррелем — соответствует в некоторой степени брату героини Кавказского романа, свидетелю и участнику борьбы и мщения за любимую девушку между «любовником» Граневым и похитителем «Якубовичем». Но такое соответствие, однако, гадательно и шатко. Правильнее видеть в помете о Pelham’e нечто иное, — именно, — только общее указание на тот повествовательный жанр, в котором Пушкин думал

- 94 -

развернуть свою тему и построить характеристики действующих лиц.

Итак, основной замысел Кавказской повести Пушкина очень прост: героиня, поставленная между двумя соперниками — простым любовником и «романтическим» соблазнителем. На соперничестве из-за нее этих двух, различных по типу героев и на конечной гибели одного из них основана драматическая коллизия. Но самые характеры персонажей и обстановка, в которой действие протекает, способствуют осложнению сюжетной схемы. Автор вводит ряд действующих лиц, второстепенных, но участвующих в действии или служащих фоном, на котором последнее развивается. Схема осложняется и рядом вставных эпизодов. Часть из них (приезд на воды, смерть и похороны отца «Якубовича») имеет несомненно сюжетное значение, а некоторые — например, столкновение двух лекарей — вероятно, лишь деталь композиции, требуемая для заполнения фона и обрисовки второстепенных персонажей, может быть также — для задержания вступительной сцены введением комического элемента; вообще, комические фигуры лекарей, возможно, должны были играть некоторую роль в повествовании, контрастируя основному трагическому мотиву. Трагическим характером героя мотивируется ряд эпизодов его прошлого, могущих развиться в целую Vorgeschichte (дружба с горцами, партизанская война или «разбойничество», столкновение с «любовником» за пределами рассказа, в котором играют роль горцы — кунак-черкес и его сестра-казачка, и пр.), а данный лишь в отброшенном намеке эпизод переезда «Якубовича» в Москву мог еще развернуть действие по новому в будущем, ввести в него новых лиц и новые, трудно для нас учитываемые положения. Всё это настолько осложняет простейшую основную схему, так раздвигает ее рамки, что в сюжетном и композиционном отношениях материал, данный в планах Пушкиным, оказывается достаточным для романа — и притом для романа широкого и сложного состава.

В самом деле: на фоне экзотической обстановки развертывается, обусловленный отчасти самою этою обстановкою, авантюрно-психологический сюжет, где главным действующим лицом выступает человек, окутанный дымкой таинственности, в ореоле боевой и «разбойничьей» славы, поражающий внешнею эффектностью и властно отталкивающий своего соперника. Этот герой имеет, таким образом, все внешние аттрибуты байронического героя, но только — героя, испытавшего существенные видоизменения; его образ, за

- 95 -

те десять лет, что прошли от начала Байронического воздействия на Пушкина, преломился сквозь двойную призму: сквозь авторское сознание, очень изменившееся за это время, и сквозь объективно-данный, реальный образ, воплотивший некоторые черты, ранее известные Пушкину лишь в художественном изображении. Байронизм, и как настроение, и как литературное влияние, был уже пройденным этапом; байронический герой был развенчан — и так же развенчан должен был быть в замысле автора герой его повести — лже-романтический герой,1 прототипом которого служил ложный романтизм Якубовича, сразу и безнадежно потускневший в день 14 декабря, о чем вероятно знал Пушкин — хотя бы от декабристов-кавказцев, с которыми встречался в 1829 году. Антагонистом этому лже-герою является лицо, с не очень ясной в сохранившихся планах характеристикой, но, несомненно, психологически цельное и значительно более простое, чем «Якубович», при чем простота, цельность и крепость его душевной организации противополагаются нарочитой приподнятости, внешней эффектности и ложному романтизму соперника.

Очень пестрая, но по существу пассивная среда, в которой развивается действие (семейство героини и обитатели вод) — служит контрастным фоном для героев с их романическими происшествиями, которые врываются туда бурно и разрушительно. Вместе с тем эта среда — сложное целое широкого социально-психологического охвата, где, как мы видели выше, суммировались ранние (1820) и недавние (1829 года) Кавказские воспоминания Пушкина, впечатления жизни в Москве от семейства Корсаковых и наблюдения над жизнью русской провинции, отраженные, вероятно, в описании общества на водах.

Не случайна та необычайная на взгляд обстановка, какая взята Пушкиным для романа. Кавказ, экзотический русский Восток, привлекал к себе внимание русских байронистов, начиная с самого Пушкина, который первый, в 1821 году, открыл туда путь «Кавказским Пленником». За протекшие со времени его издания 9 лет мотив «пленника» и Кавказская экзотика вообще успели потускнеть и износиться под пером многочисленных подражателей. Для героической темы они уже не годились, — но для широкого развертывания бытового повествования обстановка подходила как нельзя

- 96 -

более: именно здесь можно было раскрыть вполне характер лже-романтического героя, ввести в действие множество лиц, разнообразнейших представителей русского общества, сведенных вместе случаем на Минеральных водах; здесь можно было построить, не боясь нарочитости, сложный авантюрный сюжет — и, вместе с тем, развернуть его на пестром и типическом бытовом фоне. Легкий абрис такого фона был намечен в строфах IX—XI «Путешествия Онегина». В прозаическом романе намек должен был вырасти в широкую картину, — на что указывают перечисления типов обитателей вод в нескольких планах (I, II, IV, VI), и, таким образом, авантюрная, «разбойничья» тема должна была сочетаться с широким быто- и нраво-описательным обрамлением, не без оттенка юмора и общественной сатиры. В этом отношении особое значение приобретает указанная выше ссылка на «Pelham»: Бульверовский роман, с его широкими социальными заданиями, с его сочетанием нравоописания, общественной сатиры и авантюрного сюжета, должен был служить Пушкину образцом в своем жанре. Не без влияния на замысел Пушкина могла быть и повесть А. А. Бестужева «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», появившаяся в «Сыне Отечества» в конце 1830 года. В ней — первой по времени напечатания Кавказской повести Марлинского — обстановка гостиницы на водах играет роль обрамления для ряда новелл в мрачно-фантастическом духе, но сама по себе изображена в реальных, даже комических тонах.

Может быть также, выбору необычной композиционной рамки мог способствовать и роман Вальтер-Скотта «Сен-Ронанские воды». Сближение его с замыслом Пушкина было бы слишком беспочвенным, если бы обстановкой «минеральных вод» ограничивались все элементы близости. Но к этому есть и другие основания. Последними разысканиями Д. П. Якубовича установлено, насколько большое значение имело творчество В. Скотта именно для тематики прозы Пушкина около 1830 года.1 Нет ничего невероятного, что он обратил внимание и на этот, по отзывам критики, второстепенный роман своего любимого автора, ставший известным в России вскоре после выхода в свет — уже в 1824 году2 и переведенный

- 97 -

на русский язык с французского в 1828 году (Мих. Воскресенским, в 6 частях). Внимание Пушкина могло привлечь уже то, что роман стоит особняком в творчестве В. Скотта, являясь почти единственным изображением современного быта. Положение главных героев в том и другом романах имеет общие черты: в центре героиня (Клара Мовбрай — Алина Корсакова); из-за нее борются два героя: «злодей», ведущий героиню к гибели (граф Этерингтон — Якубович) и любовник, стремящийся спасти ее (Франц Тиррель — Гранев); брат героини (Джон Мовбрай) толкает ее к герою-злодею, на гибель. Развитие действия, правда, идет у Пушкина иным путем и к другому финалу (хотя, согласно одному плану, мстителем за девушку, убивающим «Якубовича» на дуэли, является, как и в романе В. Скотта, ее брат). Но, несмотря на гораздо бо̀льшую сжатость и насыщенность Пушкинского замысла и на отсутствие в нем, как кажется, элемента сложной семейной тайны, составляющего завязку английского романа и его движущий фактор, оба они принадлежат одному жанру — тому же, к какому, с некоторыми отличиями, принадлежит и «Pelham»: роману авантюрного сюжета, развертывающегося на современном бытовом фоне. Бытовой фон у Пушкина, как и у В. Скотта, должен был играть заметную роль — недаром он с некоторыми подробностями включен в ряд планов; несомненно также, что Пушкин хотел дать бытовому элементу в известной мере комическую трактовку: на это указывает намеченная сцена между лекарями. Оба доктора на Кавказских водах — фигуры комические, так же, как и доктор Куэклебен в «Сен-Ронанских водах». Намеченная в планах и известная нам исторически фигура «генеральши Мерлиной» и ее роль в обществе на водах напоминает фигуру леди Пенелопы Пенфизер в романе В. Скотта. Всё это делает, как кажется, допустимым сближение обоих романов, как произведений одного жанра. Тем не менее, приведенные соображения совершенно гипотетичны: у нас нет прямых указаний на знакомство Пушкина с романом В. Скотта и на интерес к нему, а имеющиеся планы не дают материала для вполне определенных выводов.1

- 98 -

Наконец, нельзя не указать на то, что, около 1830 года, вопрос о создании современного «нравоописательного» романа настоятельно требовал разрешения, как очередной и злободневный: жанр этот, как ответвление собственно-исторического романа, был представлен пока почти только одним Ф. В. Булгариным — т. е., в глазах Пушкина, отрицательно и вне-художественно. Противопоставить Булгарину иное, свое, создать новый повествовательный род в большой форме — вот о чем должен был думать Пушкин после опыта малой формы — Болдинских повестей... Но это особый вопрос, на котором здесь нет возможности подробно останавливаться.

Кавказский замысел Пушкина не одинок в его творчестве, но связан с ним глубоко и органически отдельными своими чертами. Роман — как бы фокус, в котором, около 1831 года, собраны детали, типы и ситуации некоторых более ранних и современных ему повествовательных опытов Пушкина: Сильвио и граф в «Выстреле», Владимир и Бурмин в «Метели» — представляют в разных вариантах, с бо̀льшим или меньшим приближением, черты его двух главных героев и их взаимоотношения — ка̀к бы далеки друг от друга ни были эти повести; образ героини мелькает в отрывке, набросанном в 1828—1830 годах: «Гости съезжались на дачу»... — образ страстной и сильной женщины, долго занимавший Пушкина и в последний раз отраженный в подготовительных очерках 1835 года к «Египетским ночам». Вообще же, введение такого героя, как Гранев, и явное противопоставление его «Якубовичу» знаменательно для последней эпохи творчества Пушкина, от Болдинских повестей до «Капитанской дочки». Это — противопоставление «доброго малого» «демону», с особенною силою выраженное в черновых строфах «Езерского».

- 99 -

Замысел Кавказского романа остался незавершенным — потому, вероятно, что большое произведение требовало ряда подготовительных работ, — а они не были, да и не могли быть тогда сделаны. Отдельные элементы его, распавшись, вошли в позднейшие повествовательные построения: «Дубровский» воспринял «разбойничьи» черты романа и внешне-таинственный облик его героя — «Якубовича», а также унаследовал широкий бытовой фон, изображающий современную Россию, только перенесенный в совершенно иную обстановку, лишенную всякого экзотизма; исчезло и общее типовое содержание характеристики главного героя, которое, несомненно, должно было отличать фигуру «Якубовича». Борьба двух героев, из которых один соответствует «Якубовичу», а другой — «любовнику», «Граневу», из-за одной героини, ее похищение и спасение составляют завязку «Капитанской дочки»; сентиментальный любовник сохранил здесь даже свою фамилию — Гранев обратился в Гринева, пройдя, однако, в процессе оформления замысла очень сложную эволюцию. Но вместе с тем, отодвинув действие «Капитанской дочки» от живой современности и перенеся его в определенную историческую эпоху, Пушкин, тем самым, лишил роман живого бытового фона, а героев его — актуального, современного значения. Другой попыткой дать современный психологический и бытовой роман широкого и сложного общественного охвата явился «Русский Пелам»; но и от него, как от «Кавказского романа», остались лишь набросок начала да ряд планов, — из которых, по их запутанности и повторениям, трудно даже сколько-нибудь приблизительно извлечь схему будущего произведения.

Современный бытовой роман, столько лет занимавший Пушкина, так и не был написан — и другому, младшего поколения писателю досталась задача воплотить в романе некоторые яркие черты современного ему общества. Он взял, ничего не зная о замысле Пушкина, обстановку Кавказских вод, тот же фон, почти те же ситуации и ту же завязку: и это, конечно, была не случайность, но неизбежное тяготение к композиционным рамкам, представлявшим наиболее удобные условия для разрешения определенных задач. Действующие лица и их реальные прототипы во многом переменились; но центральное лицо осталось у Лермонтова тем же, чем было у Пушкина: одним из «героев нашего времени».

П. Измайлов.

СноскиСноски к стр. 68

1 В статьях П. В. Анненкова — «Литературные проекты А. С. Пушкина» «Вестник Европы» 1881, июль, стр. 29—49) и С. И. Поварнина — «„Русский Пелам“ А. С. Пушкина» — «Памяти Пушкина». Сборник статей преподавателей и слушателей Историко-Филологического Факультета С.-Петербургского Университета, С.-Пб. 1900, стр. 329—350.

Сноски к стр. 69

1 «Русский Архив» 1881 г., кн. III, стр. 466—468; ср. в изданиях сочинений Пушкина под редакцией П. О. Морозова («Просвещение»), том V, стр. 212—216, и под ред. С. А. Венгерова («Брокгауз-Ефрон») т. IV, стр. 253—254.

Сноски к стр. 70

1 См. «Пушкин и его современники», вып. IV, стр. 23, № 5 (99). Автором описания, В. И. Срезневским, дано здесь плану название: «План романа на Кавказских водах», что̀ весьма точно определяет основные черты произведения. Этим названием мы здесь и пользуемся, за неимением иного заглавия, данного Пушкиным.

2 «Русская Старина» 1884 г., октябрь, стр. 85. Отрывок занимает два полулиста, вложенные один в другой и находящиеся в тетради № 2377-А б. Румянцовского Музея. Тетрадь состоит из отдельных автографов разных годов (преимущественно 1830-х), сложенных вместе уже после смерти Пушкина, и потому сама по себе ничего не дает для датировки отрывка.

3 Записка напечатана в Академическом издании «Переписки Пушкина», т. II, стр. 324. Ср. «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово» (Труды Пушкинского Дома, вып. XLVIII), Лгр. 1927, стр. 130—131, 286 и сл.

4 См. у Н. Синявского и М. Цявловского: «Пушкин в печати», М. 1914, стр. 106, № 793.

5 Впрочем, можно предположить, судя по почерку, что часть одного из планов более раннего происхождения, чем остальные. См. об этом ниже.

Сноски к стр. 71

1 Мы даем планам совершенно условную нумерацию от I до VII. Полная транскрипция рукописей планов со всеми их особенностями приготовлена нами в настоящее время к печати в составе описания всего «Майковского Собрания» («Неизданный Пушкин», том II).

2 На одной стороне листка бумаги vergé, с оборванным клеймом; жандармская помета «36», оборот листа — чистый, среди текста и сбоку — два рисунка, вроде кустарников, из которых один переделан из обычного заключительного росчерка Пушкина. Ниже, при передаче текстов планов, зачеркнутое Пушкиным ставится нами в прямые скобки [ ]; дополненные для ясности части недописанных слов (а Пушкин почти все слова в планах пишет без окончаний) и пояснительные, принадлежащие нам слова, — в ломаные скобки < >; скобки самого Пушкина обозначены круглыми ( ); вопросительные знаки в ломаных скобках означают прочитанное или расшифрованное предположительно. Зачеркнутые, но восстановленные в рукописи слова обозначены звездочками *.

Сноски к стр. 72

1 Разобрано предположительно и неясно по смыслу.

2 Фамилии действующих лиц, обозначаемые Пушкиным здесь и далее сокращенно — «Як.», «Якуб.», «Куб.»; «К.», «Корс.», «Кор-ы» — раскрываются нами в своем месте; здесь, при передаче планов, мы точно следуем начертаниям поэта. Фамилии «Мер.», «Кур.» раскрываются далее самим Пушкиным.

3 Написано над строкою, вместо зачеркнутого: Обл<астной начальник?>.

4 Последние два абзаца основного текста, от слова «[Жит<ели>»] до слов «кто скорѣй реком.» включительно, заключены в фигурные скобки, сделанные более поздним почерком, и посредством таких же скобок перенесены выше, непосредственно за фразой: «Кто были [посетители и] жители?» — т. е. в развитие ее.

Сноски к стр. 73

1 Листок с водяным знаком «... 829» и с жандармской пометой «29», текст с обеих сторон; на обороте — рисунок: женский профиль, очень характерный, сильный и гордый, с римским носом, черными локонами, в кружевном чепце и платье эпохи 1810—1820 годов. Весьма вероятно, что Пушкин, набрасывая план, зарисовал здесь же портрет «дочери», героини Кавказской повести. См. приложенное факсимиле этой страницы плана.

2 Написано над строкою, вместо зачеркнутого: «конвойный».

3 Так пишется здесь его фамилия; в других планах он назван «Куриловъ».

4 Первоначально было: «двѣ дочери».

5 Первоначально было: «Дочери I) держится» т. е. Пушкин хотел говорить о разном поведении двух дочерей.

Сноски к стр. 74

1 Чтение предположительное; м. б. «базара».

2 Т. е. с братом приезжей из Москвы барышни.

3 Это слово надписано сверху, над строкою.

4 Это слово надписано над зачеркнутым: «еще въ».

5 Т. е. «Любовник», «раненый офицер».

6 Лист в 4-ку, с водяным знаком «... Г ... 30» т. е. «Афанасий Гончаров 1830», и с жандармской пометой «52»; текст с обеих сторон. На оборотной стороне рисунок — голова лошади — и, в обратном тексту направлении, какие-то записи столбцами: «4 5 Ф Ф 5 7 9 8», «[Онъ мнѣ даетъ] 4 5 Фиг. Фиг. [Я даю] [ему пят]» и другие такие же, смысл которых для нас неясен (быть может, карточные расчеты?).

7 Первоначально было: «Корс.» потом «Алек.» «Александ.».

8 Эти два последние слова надписаны над строкою.

Сноски к стр. 75

1 Вероятно, отец «Куб.», упоминаемый ранее.

2 Предыдущие фразы, от слов «предлогаетъ свою руку» включительно — зачеркнуты поперечной чертой.

3 Листок бумаги без водяных знаков; жандармская помета «15». Текст с одной стороны, оборот чистый. Над текстом — заметка, упомянутая выше: «17 окт. Игн. [по] 270 р.», написанная, как сказано, повидимому ранее текста плана. Быть может, конечно, она относится к другому году.

4 Переделано из неясно-читаемой фамилии — кажется «Флобенко».

5 Последние слова («или съ...») вставлены сбоку текста.

6 О набегах горцев на путешественников?

Сноски к стр. 76

1 Листок бумаги без водяных знаков, жандармская помета «16». Текст на одной стороне; на обороте, неизвестною рукою, чей-то адрес: «Навасильевскомъ Острову Въ 10-й линіи Въ собствѣнномъ Д. подъ № 377-мъ».

2 Окончание слова «— ль» написано Пушкиным над строкою, как бы для памяти себе — чтобы не спутать со словом «плѣн-никъ», — что̀ убеждает нас в правильности чтения «плѣн-ите-ль».

3 Т. е. Гранева III плана.

4 Старик — отец «Якуб.».

5 Так Пушкин, повидимому, называет Гранева.

6 Развернутый почтовый лист малого формата без знаков, текст с одной стороны, на обороте — помянутая выше записка Е. М. Хитрово; жандармская помета «42». Сбоку от текста — рисунки Пушкина, изображающие кусты и деревья.

Сноски к стр. 77

1 Первоначально было «Кавказъ».

Сноски к стр. 79

1 Связи русских офицеров с горцами осложняются тем, что кунак «Якуб.», пленитель Гранева — брат «казачки-черкешенки», и она-то содействует освобождению Гранева из горского плена.

2 Возможно и такое построение (ср. план III): «Якуб.», желая похитить Алину, предает Гранева горцам; Гранева освобождает «казачка-черкешенка» и он, появлением своим на водах, предупреждает похищение и вызывает «Якуб.» на дуэль.

Сноски к стр. 80

1 В одном из планов (II) Пушкин, как указано выше, меняет его фамлиию на «Курисов».

Сноски к стр. 81

1 К брату Л. С. Пушкину, от 24 сентября 1820 года, и к Н. И. Гнедичу, от 24 марта 1821.

2 Записки М. И. Пущина — Л. Н. Майков, «Пушкин», С.-Пб. 1899, стр. 392—394, и «Русский Архив» 1908 г., кн. III, вып. 12, стр. 547—548.

3 Вспомним выразительные строки в письме Н. Н. Раевского-старшего к дочери, Ек. Н. Раевской, из Горячеводска (будущего Пятигорска), от 13 июня—6 июля 1820 года: «...часто прихожу заблаговременно пользоваться с галлерей видом наиприятнейшим гор и забавным сего селения и жителей, каррикатурных экипажей, пестроты одеяний; смесь калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних жителей и приезжих — всё это под вечер движется, встречается, расходится, сходится и всё до безделицы с галлерей новых ванн глазам вашим открыто» (М. О. Гершензон, «Мудрость Пушкина», М. 1919, стр. 182; «Архив Раевских», том I, стр. 523).

Сноски к стр. 82

1 См. у В. Потто: «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях», том II, изд. 2, С.-Пб. 1887, стр. 392—408. Ср. у Д. В. Раковича: «Тенгинский полк на Кавказе», Тифлис. 1900, стр. 42 и след.

Сноски к стр. 83

1 Хотя, как мы видим на примерах Дубровского и Гринева, исторически-далекие и мало-индивидуальные имена могут и сохраняться в неприкосновенности.

2 См. о нем «Русск. Биогр. Словарь», статью Б. Л. Модзалевского.

Сноски к стр. 84

1 Д. В. Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе» (под редакцией г.-м. Потто), Тифлис. 1900, стр. 11, 14, 38—39. Последнюю должность, впрочем, командир 3 батальона занял, кажется, лишь с 1821 года.

2 См. назв. соч., стр. 46—49; там же — приложения, стр. 61, сведения о службе Курилы. — Ср. В. Потто, «Кавказская война...», том II, стр. 411 и след. Мужество и сметливость Курилы в борьбе с горцами в Закавказьи (под Анануром) отмечены еще в 1819 году, когда он был капитаном Суздальского пехотного полка, переименованного в 1819 г., после переформирования, в Тенгинский пехотный («Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею», том V, стр. 365).

3 О ген. Мерлини см. «Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссией», томы IV, V и VII; «Списки генералам, штаб- и обер-офицерам всей Росс. армии» (напр. 1829, стр. 670); Н. Дубровин, «История войны и владычества русских на Кавказе», С.-Пб. 1888, том VI, стр. 137; Ракович, «Тенгинский полк на Кавказе», стр. 100—101. Станислав Демьянович Мерлини происходил из польских дворян, родился в 1775 году; в 1798 г. из польской службы перешел поручиком в л.-гв. Преображенский полк, в 1806 был полковником, с 30 VIII 1816 генерал-майором, в 1830 — генерал-лейтенантом; участвовал в войне 1806—1807 года (Прейсиш-Эйлау), с 1810 г. управлял Имеретиею и Мингрелиею; с 1816 года командовал разными частями войск; участвовал в Персидской войне 1826—1827 г. Скончался 19 августа 1833 года, 58 лет, и погребен в Пятигорске (В. И. Чернопятов, «Некрополь нескольких мест Кавказа», М. 1913, стр. 41). Следует упомянуть, что 1 мая 1829 года генералу Мерлини, командовавшему войсками на русско-персидской границе, довелось встречать в Аббас-Абаде, при переправе через Аракс, и на другой день, при въезде в Нахичевань, гроб с телом Грибоедова, который везли из Тегерана в Тифлис. См. «Акты Кавк. Археогр. Ком.», том VII, стр. 696 и 697; то же — «Русская Старина» 1872, том VI, стр. 200—201.

Сноски к стр. 85

1 По словам составленного в 1823 году описания Кавказских вод, «из магазинов и лавок [в Горячеводском селении] достопримечательны находящиеся в доме Генерал-Майора Мерлини. В числе [их] в 1823 году была Италианская лавка с галантерейными вещами и другими тому подобными товарами. Здесь имелись лучшей работы бронза, фарфор, золотые и серебрянные вещи, многие дорогие ткани, шолковые и бумажные товары. Подле оной находилась Греческая лавка, с лучшими винами, где можно было получать старую мадеру, французские и немецкие вина, также Санторинское и почти все Архипелагские и наши отечественные вина по ценам не слишком высоким»... «Домы частных лиц, выстроенные для отдачи в наймы, довольно чисты и покойны. Кроме одного каменного дома все прочие деревянные в один этаж. Из них в особенности отличаются по красоте архитектуры и своей величине дома гг. Реброва, Мерлини... и другие...» («Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание Кавказских минеральных вод, сочиненное Александром Нелюбиным». Книга 2, С.-Пб. 1825, стр. 646—649).

Сноски к стр. 86

1 См. статьи П. К. Мартьянова: «Последние дни жизни поэта М. Ю. Лермонтова» — «Исторический Вестник» 1892 г., февраль, стр. 432; март, стр. 701, 705, 708—709; апрель, стр. 84; другая его статья — там же, 1895 г., июнь, стр. 824.

2 «Русский Архив» 1883 г., кн. III, стр. 173.

3 «Нива» 1885 г., № 7, стр. 167. Здесь расхождение с данными Филипсона: последний относит нападение горцев к 1836 году, т. е. уже после смерти генерала Мерлини, Раевский же говорит об отсутствии генерала. Мы должны более верить Филипсону.

4 И. И. Дроздов, «Записки Кавказца» — «Русский Архив» 1896 г., кн. III, стр. 222.

Сноски к стр. 87

1 «Русский Архив» 1908, кн. III, стр. 548. В воспоминаниях М. И. Пущина, напечатанных Л. Н. Майковым («Пушкин». СПб. 1899, стр. 387—394) нет упоминания о Мерлини.

2 Мы остановились так подробно на лицах второстепенных — Курилове, Мерлиных — потому, что они слишком малоизвестны; раскрытие их требует, как видно, некоторых разысканий, а между тем показывает, насколько внимательно наблюдал Пушкин окружающую обстановку и как использовал ее наиболее яркие, совершенно конкретные явления для создания художественных образов.

Сноски к стр. 88

1 Отыскание прототипа Гранева среди Кавказских знакомых Пушкина помогло бы определить его индивидуальные черты, которых он, в планах Пушкина, почти совершенно лишен. Быть может, отыскать его возможно, но вряд-ли нужно: несомненно, что Пушкин в его лице стремился дать тип среднего, простого русского человека из средне-дворянской и военной среды, противополагая его другому герою — «Якуб».

2 Характерно и важно для нас, что Пушкин только эти два имени приводит всегда в сокращенном, завуалированном виде, ни разу их не развертывая, как это делает с остальными.

3 Сводки биографических данных об А. И. Якубовиче дают «Русский Биографический Словарь», «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского (том I, Лгр. 1926, стр. 527—529), «Алфавит декабристов» под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса (издание Центрархива — «Восстание декабристов», том VIII, стр. 430); «Дело» Якубовича-декабриста издано там же (том II, стр. 272—304). Много рассказов (к сожалению, без указания источников) о боевой деятельности Якубовича на Кавказе собрано в книге В. А. Потто: «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях» (том II, изд. 2, С.-Пб. 1887, стр. 298, 431—435, 459, 469—473, 475—476, 478—479, 502 и друг.) и в сочинении того же автора «История 44 драгунского Нижегородского полка» (том II, С.-Пб. 1893, стр. 165—167). См. также в дневнике Н. Н. Муравьева («Русский Архив» 1886 г., кн. III, стр. 331—335 и след.), дающего восторженную характеристику Якубовича, в «Записках декабриста» бар. А. Е. Розена, С.-Пб. 1907, стр. 220—221 и др. Ср. в книге С. В. Вознесенского: «Библиографические материалы для словаря декабристов», Лгр. 1926, стр. 142—143. Юбилейная литература о декабристах дала для А. И. Якубовича очень мало — почти ничего: ср. в указателе ее, составленном Н. М. Ченцовым («Вестник Коммунистической Академии», 1927 г., №№ 16, 18 и 19 и отд.).

Сноски к стр. 89

1 «Русская Старина» 1875 г., том XII, апрель, стр. 730—737, и отд. изд. «Записок», С.-Пб. 1880, стр. 138 и след.

2 Ср. в письмах А. А. Бестужева с Кавказа к братьям в Сибирь в 1835 — 1836 годах: «Линейцы молодцы; все очень помнят Александра Ивановича [т. е. Якубовича]; черкесы тоже. Но все те, которым кланялся, кроме Атажука, или умерли, или убиты...»; «Александра Ивановича вспоминают многие Черкесы, и те которые за, и те которые против него дрались. Мастер был он пенить боевую пыль» («Русский Вестник» 1870 г., № 7, стр. 61 и 66).

3 «Переписка Пушкина», изд. Академии Наук, том I, стр. 308; «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, ГИЗ, том I, Лгр. 1926, стр. 169. — Курсив наш.

Сноски к стр. 90

1 Мы не знаем, приезжал ли на воды, к сыну, отец Якубовича — крупный Полтавский помещик; во всяком случае, он был еще жив в 1826 году. Сам А. И. Якубович бывал на водах в 1822 и в 1824 годах, а быть может и еще когда-нибудь. Но, повторяем, нельзя искать в изображении Пушкина биографических соответствий: имеют значение лишь соответствия типов. Нужно отметить, что любовь к эффектным положениям и красивым фразам, а также сильно-развитое самолюбие, толкавшее на необычайные поступки — знал за собою сам Якубович: этими чертами он даже пытался объяснить свое участие в заговоре декабристов и тем ослабить свою виновность в глазах Следственной Комиссии.

2 «Грибоедовская Москва», М. 1914; 2 изд., М. 1916. См. так же «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, том I, Лгр. 1926, стр. 269, и том II, Лгр. 1927, стр. 242—243, и книгу Н. А. Гастфрейнда: «Товарищи Пушкина по Царскосельскому Лицею» том III, С.-Пб. 1913, стр. 465—477.

3 Изд. 2, М. 1916, стр. 138—142; ср. в статье Н. О. Лернера: «После ссылки в Москве» — Сочинения Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, том III, стр. 344.

Сноски к стр. 91

1 «Русский Архив» 1867 г., стр. 1067 (перепечатано в «Сочинениях», том VII, стр. 170) и 1887, кн. III, стр. 578.

2 «Письмо мое доставит тебе М. И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ [из Грузии] и познакомься с нею — да прошу не влюбиться в дочь» («Письма Пушкина» под ред, Б. Л. Модзалевского, том II, Лгр. 1927, стр. 35); письмо помечено 8 мая [1827 г.]. С Корсаковой были две дочери — Александра и Екатерина; речь у Пушкина здесь идет, конечно, об Александре — известной красавице.

3 «Русский Архив» 1901 г., кн. III, № 10, стр. 173, 175, 190, и № 11, стр. 359; 1903 г., кн. III, стр. 129.

4 Напомним заметку II плана, приурочивающую похищение Алины к моменту «во время переезда из Горячих <вод> на Холодные».

Сноски к стр. 92

1 «Грибоедовская Москва», 2 изд., стр. 122—135.

Сноски к стр. 93

1 «Pelham», появившийся в 1827 году, вскоре, повидимому, стал известен Пушкину и заинтересовал его. По крайней мере, уже в набросках «романа в письмах», писанных вероятно в 1829—1830 годах, именем «леди Пельгам» названа какая-то «заезжая англичанка», упоминаемая среди лиц Петербургского света. А. П. Керн, в отрывке воспоминаний, писанном для П. В. Анненкова, утверждает, что Пушкин «очень любил Бульвера, ситировал некоторые фразы из «Пельгама» в то время, когда его читал...» («Пушкин и его современники», вып. V, стр. 155). Трудно установить время, к которому относится это показание, — но достоверность его, как вообще достоверность рассказов А. П. Керн, — не подлежит сомнению. К позднейшему времени относятся планы и набросок начала «Русского Пелама», которого постигла участь, одинаковая с «Кавказским романом». Однако, датировка этого замысла, обычно принятая: 1835 год — по нашему мнению является спорной и, вероятно, слишком поздней.

2 «Алфавит декабристов» («Восстание декабристов». Материалы Центрархива, том VIII), М. 1925, стр. 163 и 387. Вообще, многие из окружавших семейство Р.-Корсаковых были причастны к декабрьскому движению: в «Алфавите декабристов» упоминаются и названный выше гр. Н. А. Самойлов (стр. 172 и 392) и муж одной из сестер Р.-Корсаковой — Ф. В. Акинфиев (стр. 22 и 268), и будущий муж Александры Ал-ны — князь А. Н. Вяземский (стр. 60 и 301), за которого она вышла замуж 12 февраля 1832 года, т. е. вскоре после того, как Пушкин набрасывал свои планы (о предстоящей свадьбе он писал жене из Москвы 8 декабря 1831 года). Кн. А. Н. Вяземский был членом Северного Общества и пострадал по делу. Так соприкасались старое Московское братство и либерально, даже революционно-настроенные круги молодежи, что придает еще больше оригинальности и яркости прототипам Пушкина.

Сноски к стр. 94

1 Мы употребляем здесь термин «романтический» исключительно в его психологическом, житейском значении, тогда вполне определенном, а не в значении литературном, с которым первое отнюдь не совпадает.

Сноски к стр. 96

1 См. его статьи в сборнике «Пушкин в мировой литературе» и в настоящем вып. «Пушкина и его современников».

2 Ср. упоминание о нем у А. А. Бестужева в письме от 21 августа 1824 года — в сборнике Академии Наук «Памяти декабристов», вып. I, Лгр. 1926, стр. 45.

Сноски к стр. 97

1 Отметим любопытную тематическую близость романа В. Скотта с другим произведением Пушкина — с повестью Белкинского цикла «Метель». В обоих завязку составляет необычайное происшествие: тайный брак девушки со своим возлюбленным, при котором происходит подмена жениха другим лицом; следствия этой ошибки определяют дальнейший ход повествования и его финал. Но в то время, как в романе В. Скотта подмена жениха есть результат интриги его соперника, осложненной рядом предшествующих тайных отношений между действующими лицами, у Пушкина всё — дело случая (или «судьбы») и совпадения обстоятельств. Этим определяется разница в тоне обоих произведений, вплоть до развязки, у В. Скотта — чисто-трагической, у Пушкина — благополучно разрешающей все запутанные отношения и оправдывающей совершенный обман. Пушкинская повесть — снижение и, в некоторых отношениях, пародийное использование темы «романа семейных тайн». Можно указать еще на одно совпадение в тематике того же романа В. Скотта с другою повестью Пушкина — «Барышней-крестьянкой»: в обоих произведениях введен в завязку мотив переодевания героини в платье служанки для облегчения тайных встреч с героем, когда он ходит на охоту, при чем герой сначала не знает, с кем он имеет дело. Это наблюдение сообщено нам Д. П. Якубовичем; ср. ниже, стр. 106.