11

ПУШКИН И ДАНТЕ

Италия, волшебный край, Пушкин. |

I.

Всем нам хорошо памятны звучные стихи Боратынского:

Небо Италии, небо Торквата,

Прах поэтический древнего Рима,

Родина неги, славой богата,

Будешь ли некогда мною ты зрима?

В этих стихах прекрасно отразилась та тяга к Италии, та любовь к ее природе, искусству, поэзии, великому прошлому, которые были свойственны не только русскому поэту, но и многим его современникам. Прежде всего, эту тягу и эту любовь всецело разделяли романтики во Франции, Англии, Германии. В их глазах Италия была окружена необыкновенным ореолом, как земля обетованная, куда неустанно летели их помыслы в погоне за новыми впечатлениями, эстетическими эмоциями и поэтическим вдохновением. Среди исторических руин Рима обдумывал Шатобриан первое свое крупное произведение «Гений Христианства». В том же Риме Ламартин благоговейно склонялся перед гробницею Тассо, проливая слезы. Едва ли не бо́льшую часть жизни провел в Италии Стендаль, с гордостью именовавший себя Arrigo Beyle, Milanese, и завещавший похоронить свой прах в очаровавшей его стране. Туда совершали паломничества г-жа Сталь, Жорж Занд, Мюссе́, Мериме́, Теофиль Готье и многие другие французские писатели, всегда вынося из Италии новый запас поэтических вдохновений. То же было и с романтиками английскими и немецкими. Вспомним хотя бы Байрона, Шелли, Гофмана.

В распространении интереса и любви к Италии большую роль сыграли два выдающихся произведения: роман г-жи Сталь «Коринна,

12

или Италия» (1807), в котором знаменитая писательница дала очень яркую и прочувствованную картину излюбленной поэтическими натурами страны, и затем, немного позже, — четвертая песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона (1817), всецело посвященная восторженному прославлению Италии, ее природы, искусства, литературы. В Италии провел семь последних лет жизни, пору наивысшего расцвета таланта, великий певец индивидуализма и «мировой скорби», могучий «властитель дум» своего поколения. Нередко вдохновляли его итальянские темы. Таковы его произведения: «Паризина», «Жалоба Тассо», «Беппо», «Ода к Венеции», «Пророчество Данта», драмы «Марино Фальеро», «Двое Фоскари» и др. Письма его пестрят сочувственными отзывами о деятелях итальянской литературы, которую он знал превосходно, не прибегая к помощи переводов.

Пример Байрона не мог пройти бесследно для его многочисленных поклонников, обвороженных блеском его художественного таланта и глубиною лирических настроений и переживаний. К числу их, в начале двадцатых годов, принадлежал и Пушкин, который, по его собственному выражению, «сходил с ума по Байрону».

Неудивительно, что его порывы к Италии — кроме влияния со стороны Батюшкова, пионера нашей итальяномании — зародились при ближайшем участии воздействий байроновской поэзии. Об этом свидетельствует сам Пушкин. Его особенно тянет в те места, которые были прославлены английским поэтом:

Адриатические волны,

О, Брента! Нет, увижу вас,

И, вдохновенья снова полный,

Услышу ваш волшебный глас!

Он свят для внуков Аполлона;

По гордой лире Альбиона

Он мне знаком, он мне родной.

Ночей Италии златой

Я негой наслажусь на воле,

С Венецианкой молодой,

То говорливой, то немой,

Плывя в таинственной гондоле, —

С ней обретут уста мои

Язык Петрарки и любви.

(«Евгений Онегин» I, 49; 1823 г.)

Так писал Пушкин на юге, бродя по берегу моря «тихий и туманный, заветным умыслом томим», мечтая о своем «поэтическом

13

побеге» в ту же обетованную страну. Не изменилось его отношение к Италии и на севере; имя ее вновь вызывает воспоминание о Байроне:

Кто знает край, где небо блещет

Неизъяснимой синевой,

Где море тихою волной

Вокруг развалин тихо плещет,

Где вечный лавр и кипарис

На воле гордо разрослись,

Где пел Торквато величавый,

Где и теперь во тьме ночной

Адриатической волной

Повторены его октавы,

Где Рафаэль живописал,

Где в наши дни резец Кановы

Послушный мрамор оживлял,

И Байрон, мученик суровый,

Страдал, любил и проклинал?

(1827)

Несколько позже он готов ехать туда,

Где Тасса не поет уже ночной гребец,1

Где древних городов под пеплом дремлют мощи,

Где кипарисные благоухают рощи.

(«Элегический отрывок», 1829)

Эпитетами «златая», «прекрасная», «счастливая» сопровождает он обыкновенно имя Италии. «Язык Италии златой звучит по улице веселой» — говорится об Одессе в «Странствии Онегина». Овидий — «златой Италии роскошный гражданин»; он молит приблизить его гроб «к Италии прекрасной» («К Овидию», 1821). «Под миртами Италии прекрасной он тихо спит» — читаем в стих. «19 Октября» (1825) об одном из лицейских товарищей поэта. Итальянцы — «сыны Авзонии счастливой» («Странствие Онегина»). Повесть «Анджело» начинается стихом: «В одном из городов Италии счастливой».

Попасть в Италию Пушкин считал особенным счастьем. «Счастливец! Он видел и Рим, и Везувий» писал он о Перовском

14

в письме к Жуковскому (17 авг. 1825). В январе 1830 г. он просил позволения у властей совершить поездку в Италию, но получил отказ.1 Пребывание С. П. Шевырева в Италии и переписка с ним дали поэту повод заочно пережить возможные впечатления итальянского путешествия. «Мы жители прозаической Москвы (писал он Шевыреву 29 апреля 1830 г.) осмеливаемся писать к Вам в поэтический Рим, надеясь на дружбу Вашу — Возвратитесь обогащенный воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу».

Слова эти (в особенности — подчеркнутые нами) глубоко знаменательны. Они показывают, что от знакомства с Италией Пушкин ждал благодетельных последствий для родной литературы. Классическая страна Возрождения, «счастливая Авзония» призывалась, как «страна высоких вдохновений», содействовать пробуждению этой литературы из дремотного состояния. В интересах русской литературы, по мнению поэта, были желательны не только впечатления от природы, искусства и «помазанных елеем истории»2 памятников Италии, но также и восприятие ее поэтического творчества, ее литературных сокровищ.

Этому делу оживления «дремлющей» русской литературы воздействием итальянского поэтического гения служил сам Пушкин втечение многих лет. Правда, что итальянские отголоски в его поэзии звучат, может быть, несравненно слабее и реже, чем английские, французские и некоторые другие; правда, что исследователю приходится здесь иметь дело с разрозненными фактами, незаконченными попытками, неуловимыми созвучиями и мимолетными мотивами. Тем не менее, было бы большою ошибкою упускать из виду эту итальянскую струю в величавом и полноводном течении его поэзии. Изучение ее необходимо для законченности картины его художественного творчества.

Ко времени пребывания Пушкина на юге, в ссылке, когда он так увлекался Байроном, большим итальяноманом, относится, повидимому, начало интереса его к итальянскому языку и литературе. Итальянские фразы, попадающиеся в переписке поэта,3 а также те, которые вложены им в уста импровизатора во вступлении к «Египетским

15

ночам», заставляют предполагать, что ему не чужд был разговорный итальянский язык. Познакомился он с ним, конечно, в Одессе, где в то время чуть не половина населения состояла из итальянцев и «Язык Италии златой звучал по улице веселой» («Странствие Онегина», стр. XVIII).

В Одессе Пушкин очень увлекался итальянской оперой, часто посещал ее. «Ресторация и Итальянская Опера напомнили мне старину и, ей богу, обновили мою душу... Я нигде не бываю — кроме в Театре» — писал он брату (25 августа 1823 г.), прибавляя в письме к Дельвигу, 16 ноября: «Правда-ли, что едет к нам Россини и Итальянская опера? — Боже мой! — Это представители Рая небесного. Умру с тоски и зависти».1 Об «упоительном Россини» говорится, при описании Одессы, и в «Странствии Онегина»; после его оперы —

Сыны Авзонии счастливой

Слегка поют мотив игривой,

Его невольно затвердив;

А мы ревем речитатив (стр. XXVII).

Воспринимая итальянский язык в неизбежном общении с населением итальянизированной Одессы и при постоянном посещении восхищавшей его оперы, Пушкин в числе своих близких знакомых имел природную итальянку Амалию Ризнич, ставшую предметом его страстного увлечения, а также «корсара в отставке» — Морали («Странствие Онегина», стр. XVIII), который, по свидетельству гр. М. Д. Бутурлина, был «неразлучным компаньоном великого поэта» и «изрядно говорил по-итальянски».2 Практики, таким образом, было достаточно, а особенно для человека со способностями Пушкина.

К тому же времени ссылки на юг относятся первые его итальянские цитаты из литературных произведений. Поэму «Кавказский пленник» (1821) он предполагал снабдить эпиграфом из поэмы Ипполито Пиндемонте (1753—1828) «Viaggi»: «Oh, felice chi mai non pose il piede» и т. д. пять строк, — не попавшим, однако, в печатное издание.3 К третьей главе «Евгения Онегина», начатой в Одессе в феврале 1824 г., предназначался эпиграф из Данте, а именно начальная терцина обращения поэта к тени Франчески

16

да Римини (V-ая песнь «Ада»): «Ma dimmi: al tempo de dolci sospiri» и т. д., — также впоследствии замененный другим.1 Вспомним также, что шестой главе «Евгения Онегина» (1827) предшествует двустишие из канцоны Петрарки «A Giacomo Colonna», а «Каменному Гостю» предпослан эпиграф из итальянского либретто моцартовского «Дон Жуана».

Знаменательна эта тяга Пушкина к итальянским эпиграфам. Даже задумав статью о Байроне, он на заглавном листе делает итальянскую выписку, которая, очевидно, должна была служить, как motto: «Ma chi cerca sinceramente la verità, invece da lasciarsi spaventare del ridicolo, deve far un ogetto di esame del ridicolo stesso».2

Иногда поэт говорит о различных итальянских специфических выражениях, как вполне понимающий дело. Так, еще в письме к Катенину из Кишинева (19 июля 1822) он намекает на особый смысл глагола piombari,3 а в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“» («Современник» 1837) делает следующее замечание: «Недавно (в Телескопе, кажется) кто-то, критикуя перевод, хотел, вероятно, блеснуть знанием итальянского языка и пенял переводчику, зачем он пропустил в своем переводе выражения «battersi la guancia» — бить себя по щекам. «Battersi la guancia» значит — раскаяться; перевести иначе не было бы никакого смысла».4

Не похоже на Пушкина, чтобы он так решительно поучал критика, если бы его собственное знание итальянского языка стояло на таком низком уровне, как предполагал Ф. Е. Корш.5 К тому же, указанное выражение не особенно часто употребляется и не во всяком итальянском словаре отмечено. Пушкин мог познакомиться с ним по I-ой песни «Orlando furioso» Ариосто, строфа 6-ая.6

17

По свидетельству хорошо осведомленного Анненкова, ссылающегося на показание отца поэта, Пушкин много читал по-итальянски.1 В его библиотеке, составляющей, в настоящее время, собственность Пушкинского Дома Академии Наук, сохранилось до тридцати томов итальянских писателей в подлиннике.2 Тут мы находим Данте, Боккаччьо, Ариосто, Касти, Альфиери, Сильвио Пеллико, Манзони и др.; много также французских переводов итальянских писателей.

Историю итальянской литературы Пушкин, повидимому, очень внимательно изучал по лучшим тогда трудам двух французских ученых, принадлежавших к кружку г-жи Сталь: Женгенэ (1748—1816), заслужившего себе почетную известность фундаментальным трудом «Histoire littéraire de l’Italie» (1811—1819, 9 томов, 2-ое издание 1824 г. также в 9 тт.)3 и Сисмонди (1773—1842), который в 1813 г. издал «Histoire de la littérature du midi de l’Europe», в 4 томах, явившуюся первым опытом сравнительного изучения истории южно-романских литератур. Оба сочинения были настоящим откровением для французских романтиков, тяготевших к итальянской литературе;4 по ним вникал в ее прошлое Байрон;5 у нас их тщательно штудировал Батюшков, делая выписки, и глубоко сожалел о смерти Женгенэ (в 1816 г.), считая себя «много обязанным» ему.6

Они сохранились, в полном составе, и в библиотеке Пушкина и, несомненно, были использованы им, в особенности для изучения итальянских классиков. В труде Женгенэ Данту отведено полтора тома, Петрарке и Боккаччьо — почти по одному тому; очень обстоятельна рассмотрена деятельность Ариосто, Тассо, Маккиавелли и

18

других. Автор приводит массу итальянских цитат из их произведений, сопровождая переводом на французский язык, что для всякого внимательного читателя давало хорошую практику в итальянском языке. Эта обширная работа являлась своего рода энциклопедией итальянской духовной культуры за много веков. Для Пушкина она не могла пройти даром.1

II.

Из старых итальянских поэтов на первый план выдвигается у Пушкина колоссальная личность вдохновенного певца «Божественной Комедии», этой, по выражению Карлейля, «величайшей в мире книги», в которой «десять пребывавших в немоте веков чудным образом нашли себе выражение».

«Суровый» Дант, «il gran padre Alighieri» — так именует «ветхого», убеленного сединами веков великого Флорентинца его русский чуткий ценитель, идя и в данном случае по следам Байрона, который был страстным поклонником певца Беатриче и, живя в Равенне близ его гробницы, переводил V песнь «Ада» и писал терцинами «Пророчество Данте» — прочувствованный призыв к независимости Италии. Приведенное итальянское выражение Пушкина употреблял и Байрон, повторяя первый стих из сонета Альфиери:

O, gran padre Alighiere, se dal ciel miri...

Альфиери, в свою очередь, лишь отражал то необычайно интенсивное увлечение Дантом, которое переживала тогда Италия, видя в нем в особенности великого носителя идеи национального единства. «Романтический патриотизм» всего более руководил Уго Фосколо и многими другими новыми издателями «Божественной Комедии». Байрон записал в своем дневнике 29 января 1821 г.: «Итальянцы говорят о Данте, пишут о Данте, думают о нем наяву и во сне».2

Оживление интереса к Данту передалось и в другие культурные страны. Во Франции один из членов кружка Шарля Нодье, этого объединителя первых романтиков, Дешан сделал новый перевод

19

«Божественной Комедии», вскоре очутившийся в библиотеке Пушкина. Эта дантовская волна докатилась и до России. Батюшков, первый энтузиаст итальянской литературы у нас, был пионером и здесь. Начали появляться переводы А. С. Норова.1 К 1827 г., относится перевод терцинами первых трех песней « Ада », сделанный П. А. Катениным и вошедший в собрание его сочинений, изданное в 1832 г. В своей рецензии на это издание Пушкин упоминает о «мастерском переводе трех песен из Inferno».2 Кроме того, Пушкин «умолял» С. П. Шевырева, бывшего тогда в Италии, переводить Данте.3

В кавказском путешествии 1829 г. Пушкину сопутствует «Divina Commedia»; чтением вслух благозвучных ее терцин в подлиннике услаждает он себя, как видно из стихотворения:

Зорю бьют... Из рук моих

Ветхий Данте выпадает...

На устах начатый стих

Недочитанный затих.

По словам А. О. Смирновой, показание которой в данном случае нет, повидимому, основания заподазривать, Пушкин «говорил, что в то время чтение это производило на него совсем особенное успокоительное впечатление. Зрелище войны возбуждало его, голова его горела, а величие Данта... успокаивало его пылающую голову».

Если действительно Данте производил на Пушкина успокоительное впечатление, то это лишнее доказательство в пользу того, что декламировал он «Божественную Комедию» в подлиннике; никакой перевод не в состоянии был произвести достаточно эстетическое впечатление на такого «взыскательного художника»: только гармония дантовского кованого стиха могла это сделать, чаруя соответствием содержания с его словесным выражением.

Редки и кратки суждения Пушкина о Данте, но они ценнее и содержательнее иных многоречивых страниц. Меткость и лаконичность гармонируют с их глубиною и яркостью. Вот одно из них: «Единый план Дантова «Ада» есть уже плод высокого гения».

20

А вот другое: «Высшая смелость — смелость воображения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслью; такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте в „Фаусте“»... Как чувствуется здесь «взыскательный художник», проникший в «святое святых» поэтической архитектоники, постигший тайны и обаяние возвышенной творческой мысли! По-истине, это гений, толкующий гения.

Приведу еще один афоризм Пушкина, дорисовывающий его отношение к творцу «Божественной Комедии»: «Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола». Этим Пушкин отмежевывается от салонной и жеманной французской поэзии XVIII в., на которой он был воспитан, и разрывает с любимцем своим Вольтером, в глазах которого «Божественная Комедия» была «уродливым порождением варварского готического вкуса»; «компания из Данте, Виргилия и синьоры Беатриче», как он выражался, срывала с саркастических уст «циника поседелого» лишь презрительную усмешку.

От суждений Пушкина о Данте перейдем к его поэтическим перевоплощениям Данта.

Высоко замечателен отрывок «В начале жизни школу помню я» (1830). Он написан дантовскими терцинами, сжатыми, точными, как бы чеканными из металла. Стихи ложатся, один на другой, как мраморные ступени тянущейся куда-то ввысь, в таинственную даль, лестницы. Поэтический стиль Данте усвоен изумительно. Сходство не ограничивается формовкою стиха, как обыкновенно думают, но и захватывает самую сущность содержания. Утверждение П. О. Морозова,1 выражающее общепринятое мнение, что «по содержанию своему отрывок не имеет ничего общего с Данте», не соответствует действительности. Печать «невыразимого величия», истинно дантовского величия лежит на всем стихотворении, имеющем, несомненно, глубоко символический характер и завлекающем читателя своею таинственностью и недосказанностью.2

Внимательно вчитываясь в этот отрывок, все более убеждаешься, что образы Данта и его поэтические приемы постоянно носились

21

перед духовными очами Пушкина, когда он набрасывал эти вдохновенные терцины.

Уже первые строки:

1. | В начале жизни школу помню я; |

напоминают невольно знаменитое начало «Божественной Комедии»: «В средине нашей жизненной дороги» и т. д., с тем различием, которое зависело от различия в замысле: Данте берется за решение этической проблемы зрелого возраста, а Пушкин — детского и юношеского. Далее следует выдержанная в дантовских тонах характеристика Наставницы, руководящей этою школою:

2. | Смиренная, одетая убого, |

3. | Толпою нашею окружена, |

4. | Ее чела я помню покрывало |

Сквозь черты этой Наставницы проглядывает образ ее прототипа, дантовской Беатриче, какою она является сначала в «Новой Жизни» с обликом реальной, но идеализованной женщины, стоящей «выше мира и страстей», а затем в «Божественной Комедии», как символ высшей, божественной Мудрости. Созданный Пушкиным образ величавой Наставницы занимает место как бы в средине между Беатриче «Новой Жизни» и Беатриче «Божественной Комедии», заимствуя отдельные черты от той и другой. Смирение, скромность в одежде, ласковость в обращении, приятный, сладкий голос — все это напоминает Беатриче «Новой Жизни», идеальную женщину высокой души, «чистейшей прелести чистейший образец». С другой стороны, величавость, моральная требовательность («Над школою надзор хранила строго»), а также черты, упоминаемые в пятой терцине:

5. | Меня смущала строгая краса |

22

приближают ее более к Беатриче, какою она выступает в последних песнях «Чистилища» XXX—XXXIII, являясь перед поэтом в земном раю и изобличая его в прегрешениях и отступлении от ее заветов.

Речь свою к Данту Беатриче произносит «с величьем царственным, с осанкою суровой» (XXX, 70):

Не кажется и сыну мать столь строгой,

Как мне она, — так сладкий мед любви

Ее ко мне был полон желчью многой! (ib. 79—81. Пер. Д. Мина).

Обличения ее так суровы, что даже ангелы выказывают ему сострадание пением, смысл которого ему совершенно ясен: «Жена! за что его терзать напрасно?» (96).

«Очи, светлые как небеса», «строгая краса ее чела, спокойных уст и взоров» сближают пушкинский образ с дантовским. Глаза Беатриче (в «Божественной Комедии») «блистали ярче звезд», «сверкали как изумруд», обладали чудесною притягательною силою, делавшею еще более убедительными ее «полные святыни словеса».

Как в приведенном выше отрывке, так и в других местах последних трех песен «Чистилища», положение Данте перед Беатриче характеризуется, как положение провинившегося ребенка, которого журит мать. Не навело ли это Пушкина на мысль свою «Беатриче» представить в виде Наставницы?

Общий смысл созданного нашим поэтом образа понятен, но, как и всякий символ, он может быть растолкован различно, смотря по углу зрения толкователя. Эллинистически настроенный критик узрел бы, может быть, в нем Афину Палладу, принявшую образ Ментора-женщины, рационалист вольтерьянского склада счел бы его за Raison raisonnante, как единственный регулятор жизни, а руссоист, несомненно, дал бы ему имя Nature, благой и мудрой природы — матери, из рук которой все выходит совершенным, нарушение заветов которой — преступно. Но, повидимому, мы ближе проникнем в замысел Пушкина, если его «величавую жену» примем за олицетворение Высшей Житейской Мудрости, как носительницы и хранительницы основных нравственных начал человеческой жизни.1

23

Вторым действующим лицом отрывка является отрок, на переходе к юношескому возрасту, — от имени которого и ведется рассказ. Отношения между ним и «величавой женой» очень напоминают отношения между Данте и Беатриче «Божественной Комедии».

Припомним XXX и XXXI песни «Чистилища». Действие происходит в земном раю. Данте встречает триумфальную колесницу, везомую грифонами и символизирующую торжество Церкви. На ней восседает Беатриче:

В зеленой мантии, в венке заветном

На голове сверх белых покрывал,

Я донну зрел в хитоне огнецветном.

Прислушаемся к ее речи, изобличающей Данте в уклонении от праведного пути:

«Он таковым в своей был жизни новой,

Вернее — мог бы быть, что добрый нрав

Принес бы в нем плод сладкий и здоровый.

Но тем полней бывает сорных трав

Та почва, что прияла злое семя,

Чем лучше был земной ее состав!

Моей красой он сдержан был на время,

И, следуя младым очам моим,

Он прямо шел, грехов отбросив бремя.

Но лишь чреда настала дням вторым,

Едва лишь в жизнь вступила я иную, —

Меня забыв, он предался другим.

Когда-ж на дух сменила плоть земную

И возросла в красе и чистоте, —

Он перестал ценить меня, святую.

И ложный путь он избрал в слепоте

Вслед призракам пустого идеала,

Поверивши несбыточной мечте;

24

Наитье свыше уж не помогало,

Каким не раз к себе в виденьях сна

Звала его, — так чтил меня он мало!

И так он пал, что мне уже одна

Спасти его дорога оставалась:

Явить ему погибших племена.

Затем-то я и к мертвым в сень спускалась

И там пред тем, который в этот край

Привел его, слезами заливалась.

Нарушится суд Божий, если в рай

Он перейдет чрез Лету, узрит розы

Небесных стран и не уплатит пай

Раскаянья, пролив здесь горьки слезы».

(«Чистилище», п. XXX, ст. 115—145. Перевод Д. Мина).

Эта сцена «Чистилища», в которой грешный Данте выслушивает изобличения Беатриче, упрекающей поэта в уклонении от предуказанных ею путей добродетели, невольно приходит на память, когда читаешь у Пушкина:

Но я вникал в ее беседы мало. | |

5. | Меня смущала строгая краса |

6. | Дичась ее советов и укоров, |

Существенное различие заключается в том, что перед Беатриче в указанной сцене, происходящей в земном раю, стоит Данте, уже прошедший через Ад и Чистилище, очистившийся от грехов и теперь чистосердечно кающийся в прежних заблуждениях, а Пушкин берет ретроспективно начальный момент отклонения от добродетели и вступления на путь порока.

И в этом заключается оригинальность пушкинского замысла. Дант начинает свое хождение по загробному миру «в средине нашей жизненной дороги», т. е. в возрасте тридцати пяти лет, следовательно, зрелым мужем, погруженным в греховную жизнь, но почувствовавшим потребность нравственного очищения, которое и происходит на наших глазах. Герой Пушкина (этот «Я») — юноша, едва выходящий из отрочества, переживающий момент, когда «новы все впечатленья бытия». Пушкин берет «начало

25

жизни» и мастерски выясняет кризис молодой души, впервые столкнувшейся с действительностью, которая и обольщает, и уязвляет его.

Дантовскому «темному лесу», символизирующему состояние духовной темноты, греховности, заблуждений, соответствует у Пушкина «великолепный мрак чужого сада», куда бегает украдкой юноша. С этого начинается вторая часть нашего отрывка:

7. | И часто я украдкой убегал |

8. | Там нежила меня дерев прохлада; |

В этих строчках легко улавливаются отголоски автобиографического характера. Юноша отрывка — это он сам, Пушкин, в юные годы — и, притом, не только с присущими его возрасту заблуждениями и увлечениями: «праздномыслием», «ленью», глухотою к голосу суровой морали и т. д., но и с наполняющими его сердце, как у Данта, благородными и животворящими порывами к природе и искусству, как видно из следующей терцины:

9. | Любил я светлых вод и листьев шум, |

В этом таинственном саду, символизирующем всю совокупность впечатлений бытия, юноша научается ценить не только природу и искусство, но и подвиги ума, таланта и воли. Их символизируют мраморные статуи ученых, поэтов, писателей, государственных деятелей, как видно по их аттрибутам: циркулям, лирам, свиткам, мечам, лаврам и порфирам:

10. | Всё — мраморные циркули и лиры, |

26

11. | Всё наводило сладкий некий страх |

Лучше, кажется, нельзя представить образно то могучее влияние, которое могут производить на юную впечатлительную душу высокие проявления культуры, великие завоевания ума, таланта, воли. Но жизнь пестра, воздействия ее различны: на ряду с благотворными выступают пагубные, которые воплощены в два ярких образа:

12. | Другие два чудесные творенья |

Здесь Пушкин как будто вдохновился следующими словами Беатриче о Данте в «Божественной Комедии».

«E volse i passi suoi per via non vera,

Imagini di ben seguendo false,

Che nulla permission rendono intera.»

(«Purgatorio», XXX, 130—132).

т. e. «И он направил шаги свои не на истинный путь и последовал за ложными образами блага, которые не исполняют всецело ни одного из своих обещаний».

Такими «ложными образами блага», совращающими с пути истинного и искушающими соблазнами мира, и являются у Пушкина мраморные изваяния бесов в таинственном саду, куда скрывается его герой, недостаточно восприимчивый к «полным святыни словесам» величавой жены:

13. | Один (Дельфийский идол) лик младой — |

14. | Другой женообразный, сладострастный, |

Две последних строчки вполне соответствуют стиху Данта о «ложных образах блага». Дантовская метафора превратилась у нашего поэта в два выпуклых изваяния.

27

«Дельфийский идол», Аполлон, символизирует (как было верно замечено г-жей Кохановской) «бурную молодость, пыл ее страшных порывов, не знающих меры, огненный гнев, ее ужасающую гордость духа». Такое понимание вполне подтверждается черновым наброском поэта, где читается такой необработанный вариант: «Всё (в нем) дышит гордостью ума». Что символизирует второй демон, изображенный в 14 терцине, — ясно не только из эпитетов: «женообразный», «сладострастный», «прекрасный», но и из первоначальной редакции второй строчки в черновой рукописи (Майковское собрание, № 52): «Нагой природы женской лживый идеал» вместо «Сомнительный и лживый идеал». Есть еще в черновике такой вариант:

Другой, женообразных, сладострастных

Красот (у) греков лживый идеал...

Как в этой, так и в окончательной редакции слово «женообразный» обозначает, очевидно, не «женоподобный», а «имеющий женский образ», т. е. женщина, демон-женщина. Все это, вместе взятое, неизбежно приводит к выводу, что в 14 терцине Пушкин изображает не Диониса или другого бога, как обыкновенно думают, а богиню Афродиту. К этому нужно добавить, что третья строчка 12 терцины была написана поэтом так: «То были двух Богов изображенья», а затем Богов зачеркнуто и поставлено Бесов.

Образ «Величавой жены» отрывка напрашивается на сопоставление с двумя этими изваяниями. Она похожа на шекспировскую Гермиону в «Зимней Сказке», только что сошедшую с пьедестала, на котором она изображала статую, и не вернувшую еще себе прежней гибкости движений. Она сама напоминает изваяние. По первой редакции ей приписывается «луч недвижных взоров»:

5. | Меня смущала строгая краса |

С этим следует сравнить сказанное о кумирах в 9 терцине:

И в ликах их печать недвижных дум.

Сначала было написано «холодных дум» и затем исправлено «недвижных дум», что великолепно рисует нам бессменность того выражения, которое придано статуе ваятелем. «Луч недвижных взоров» сближает «величавую жену» с этими мраморными изваяниями.

28

С другой стороны, эти изваяния не мертвы: их жизнь проявляется и в необычайности — сладости и жуткости — произведенного ими впечатления, выжимающего из глаз юноши «слезы вдохновенья» (по первой редакции — «слезы умиленья»),1 и в какой-то, так сказать, динамичности в изображении двух богов-бесов — в особенности Аполлона (Дельфийского идола). Когда вы читаете про него —

Был гневен, полон гордости ужасной,

И весь дышал он силой неземной —

вам кажется, что он, как Галатея, оживает на ваших глазах. Такая же динамичность в изображении второго идола — Афродиты, от которого так и дышит соблазном, волшебством неотразимой красоты и непобедимой чувственности. Становится вполне понятным то потрясающее впечатление, которое оба «беса» производят на юношу.

Все это подчеркивает символичность всех трех образов: они нечто среднее между живыми существами и холодными мраморами.

Пушкинские «демоны» имеют отчасти тот же смысл, как аллегорические звери «Ада». Первый — демон гордости — соответствует дантовскому Льву, а второй — демон сладострастия — дантовской Волчице, «что̀ в худобе полна желаний всех, для многих в жизни сей была отравой».

Совершенно понятно, почему Пушкин прибегает к другим и, в сущности, гораздо более художественным и выразительным символам. Человеку зрелого возраста, дошедшему уже до «середины жизненной дороги», ищущему выхода из состояния духовного падения, грех гордыни и грех сладострастия могут вполне естественно представиться в виде диких зверей, внушающих ужас и преграждающих путь к нравственному совершенству (символизируемому в I песни «Ада» «холмом, освещенным лучами солнца»). Для юноши, едва вступающего в жизнь, для которого еще «новы все впечатленья бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья», когда «мира блеск и шум еще пленяли юный ум», а жизнь являлась «заманчивой загадкой», в которой подозревались «чудеса», — для такого юноши самый порок, еще неизведанный, представляется в обаятельном образе и влечет к себе «волшебной красой», «лживость» которой сознается только позже. Вот почему пушкинскому юноше соблазны мира являются в виде изваяний,

[28bis]

Терцины 15—17 стих. «В начале жизни школу помню я ...». Собр. Л. М. Майкова, № 52.

29

полных художественной красоты и обаятельной прелести, изваяний Аполлона и Афродиты.

Влияние их на юношу неотразимо. Самовольно избавившись от надзора Наставницы, он всею душою прилепляется к тому, что названо у Данта «благами телесными». В «Чистилище» Данте говорит Беатриче:

«Путь мой совратился

Обманным счастьем к благам тем телесным,

Едва из глаз моих ваш образ скрылся»

(XXXI, ст. 34—36. Пер. Н. Голованова).

Беатриче упрекает Данта в том, что он, восхищаясь природой и искусством, еще выше ставил красоту ее смертного тела: «Никогда еще ни природа, ни искусство не вызывали в тебе такого восхищения, как прекрасное тело, в которое я была облечена, пока не обратилось оно в прах» («Чистилище», XXXI, 49—51). Так и юноша Пушкина: «все царственные богатства человеческого духа повергаются, разбиваются, никнут перед восстающими кумирами двух бесов, которые влекут к себе с неодолимой силой» (Кохановская).

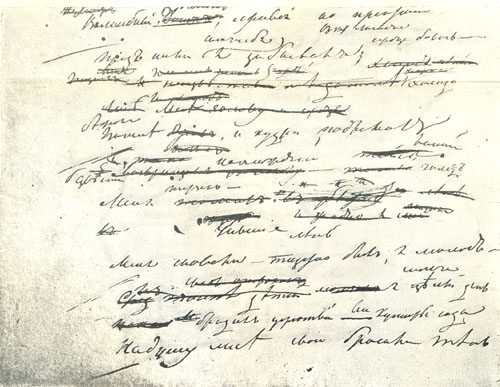

Терцинами, рисующими двух бесов (12—14), оканчивается печатная редакция пушкинского отрывка «В начале жизни школу помню я». К счастью, оказалось возможным найти еще три терцины (15, 16, 17), непосредственно примыкающих к предыдущим. Они имеются в подлинной черновой рукописи поэта из собрания Л. Н. Майкова (№ 52, Библиотека Академии Наук) в виде трудно разбираемого наброска с массой поправок. Текст их является в таком виде:

(15) | Предъ ними самъ себя я забывалъ; |

(16) | Безвѣстн[ыхъ] наслажденій ранній1 (?) голодъ |

(17) | (Средь отроковъ)3 я молча цѣлый день |

30

Эти три новых, не бывших еще в печати, великолепных терцины существенно дополняют отрывок и помогают выяснить его общий смысл.

В них мы находим описание того могучего влияния, которое произвели на душу отрока-юноши «два чудесные творенья» в таинственном саду. Погружаясь в их созерцание, он забывает самого себя, биение сердца выдает его чрезвычайное волнение, содрогание восторга пробегает по его членам и вздымает волосы на голове. Голод еще неизведанных и лишь ожидаемых наслаждений начинает терзать его; он познает муки неудовлетворенной страсти, душевный покой его нарушен, он впадает в состояние апатии и уныния, детской непосредственности как не бывало («Тщетно был я молод»). И вот, вернувшись в «школу», он «молча целый день бродил угрюмый», ставши еще менее, чем прежде, восприимчивым к «полным святыни словесам» безупречной Наставницы, еще более «дичась ее советов и укоров». Обольстительные «кумиры сада» сделали свое дело: на ясную дотоле душу они бросили тлетворную тень, тень соблазна и греха.

Нельзя, мне кажется, разительнее и пластичнее изобразить кризис молодой души, первое сладкое и грозное предчувствие грядущих страстей с их бурными восторгами и горькими разочарованиями! И все это рисуется на общем фоне расширения познаний жизни в разных направлениях: природа, искусство, культура в ее представителях открываются перед его удивленными глазами, наводят «сладкий некий страх» на его сердце и вызывают первые «слезы вдохновенья». В образе таинственного сада, с его мраморными, но животрепещущими чудесами — кумирами — и «великолепным мраком» поэт гениально представил, в художественном синтезе, процесс обогащения юной души впечатлениями житейского опыта со всеми его последствиями — светлыми и темными.

Три новых терцины, конечно, не заканчивают отрывка, но они дают путеводную нить для понимания дальнейшего замысла поэта. Возникает вопрос: в каком же направлении думал Пушкин продолжать свой рассказ? Трудно представить, чтобы мятежное настроение юноши, так ярко изображенное в последних трех новых терцинах дошедшей до нас части, могло быстро сойти на нет и смениться безусловным подчинением высокому авторитету величавой жены, Наставницы и Руководительницы, воплощающей истинную Жизненную Мудрость в благороднейшем смысле слова. Если и раньше он «вникал в ее беседы мало», смущаясь «строгою красой»

31

ее возвышенного облика и «полными святыни словесами» и «про себя превратно (вар.: лукаво) толковал понятный (вар.: глубокий) смысл правдивых (вар.: духовных) разговоров»,1 то возможно ли, чтобы теперь, почти хлебнув, хотя еще только в мечтах, из упоительного кубка наслаждений, он стал податливее, сговорчивее и внимательнее к предостережениям? Similia similibus curantur. Только личный опыт, только поглощение упоительной влаги этого кубка могли образумить и дать возможность усмотреть горький осадок на дне.

Поэтому в последующей части, третьем акте задуманной психологической драмы, Пушкин неизбежно должен был, как мне кажется, представить, в столь же лаконически-концентрированной картине, Wanderjahre своего героя, его Sturm und Drang, его отдание себя в полную власть как «Дельфийскому идолу», полному «гордости ужасной», так и другому «волшебному демону», — «женообразному» и «сладострастному». И этот третий акт, думается мне, не был бы последним: к нему должны бы были присоединиться четвертый, имя которому Раскаяние, и может быть, пятый — Искупление, как завершение и примирительный аккорд.

Собственный житейский опыт поэта, достаточно ярко выраженный в его творчестве, ручается как будто за это. Тема эта внутренне была очень близка Пушкину. Несколько его стихотворений находятся в явной духовной связи с разбираемым отрывком. Таково незаконченное стихотворение 1823 г., являющееся прелюдией к «Демону» того же года:

Мое спокойное незнанье

Страстями (демон) возмущал,

И я его существованье

С своим невинным сочетал.

Он обещал...

Истолковать мне все творенье

И разгадать добро и зло...

Непостижимое стремленье

Меня к лукавому влекло...

Я стал взирать его глазами,

Мне жизни дался бедный клад,

С его неясными словами

Моя душа звучала в лад... 2

32

Эти стихи являются как бы комментарием к образу «Дельфийского идола» нашего отрывка. То же самое можно сказать, в некоторой степени, и о само̀м знаменитом стих. «Демон». Все впечатления «юноши» нашего отрывка в «таинственном саду» от природы, искусства, культуры и «чудесных» изображений двух бесов, влекших к себе «волшебною красой», вспоминаются, когда читаешь общеизвестные строки:

Когда возвышенные чувства,

Свобода, слава и любовь

И вдохновенные искусства

Так сильно волновали кровь,

Часы надежд и наслаждений

Тоской внезапной осеня,

Тогда какой-то злобный гений

Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи...

Здесь поклонение «Дельфийскому идолу», духу гордыни, самомнения и скептицизма изображается как пережитый уже, преодоленный факт; в нашем отрывке — это поклонение совершается перед нами во-очию, в момент начинающегося торжества искусителя в душе поэта, и притом в ярких конкретных образах. В этом особенная ценность отрывка.

На ряду с разочарованием в «Дельфийском идоле» шло в жизненном опыте Пушкина отчуждение и от другого — «волшебного демона, лживого, но прекрасного» — демона чувственных наслаждений, которыми были отравлены его

Мятежной младостью утраченные годы.

Нота раскаяния, горького сожаления, самобичевания часто звучит у Пушкина. Считаю достаточным сослаться на изумительное по искренности и глубине «Воспоминание» (1828):

Когда для смертного умолкнет шумный день

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень,

И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

33

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток:

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,

В безумстве гибельной свободы,

В неволе, в бедности, в чужих степях

Мои утраченные годы.

Я слышу вновь друзей предательский привет

На играх Вакха и Киприды,

И сердцу вновь наносит хладный свет

Неотразимые обиды...

В мировой литературе мало найдется подобных потрясающих лирических излияний, такого чистосердечного и исчерпывающего выражения жгучего раскаяния, такого проникновенного и беспощадного самоанализа. Опять вспоминается «il gran padre Alighieri», автор величайшей в мире поэмы раскаяния и нравственного очищения. Снова приходит на ум не раз упомянутая сцена «Чистилища» (XXX и XXXI песни). Но роли там разделены. «Змеи сердечной угрызенья», испытываемые поэтом, вложены в уста неумытной обличительницы Беатриче, которая «длинный развивает свиток» его прегрешений. На долю Данте остается только пластическое выражение того могучего воздействия, которое производит на него речь обличения:

Как дети малые, стыдом объяты,

Стоят и взоры опускают в землю.

Раскаясь в том, что сделано когда-то,

Так я стоял.....

................

Так жгла меня раскаянья крапива,

Что всё, чего я жаждал наипаче,

Мне ненавистно сделалось и лживо.

Подавленный сознанием, от плача,

Я пал, — и как я встал, то ей известно,

Меня поднявшей сил к тому подачей.

(п. XXXI, ст. 64—67, 85—90. Пер. Н. Голованова).

Входило ли в план Пушкина поставить вновь своего юношу перед лицом Величавой жены, как блудного сына, возвращающегося

34

в отеческий дом, — сказать трудно. Но вряд ли можно думать, чтобы этот дивный образ, однажды появившись, должен был исчезнуть в дальнейшем течении символического повествования.

Основанное на непосредственных житейских переживаниях, стихотворение Пушкина вырастает до общечеловеческого значения. Это превосходно выдержанный в дантовских тонах, гениальный вариант очень старого, но никогда не умирающего и вечно действенного мотива, никогда не теряющего остроту для нравственного сознания человека. Процесс нравственного очищения человеческой личности, тернистый путь от заблуждений и греховности к истине и совершенствованию, изображенные так проникновенно в «Божественной Комедии», отражаются, «как солнце в малой капле вод», в этом, к сожалению, незаконченном наброске, достойном «великого отца Алигиери».

III.

Изумительно выдержан дантовский стиль и в «Подражании Данту» (1832), представляющем, к сожалению, также лишь отрывок. Это вовсе не перевод из Данта, как думал Белинский, а оригинальные вариации на дантовские темы из «Ада». Наш поэт как бы состязается с великим флорентинцем в изображении новых видов адских мучений, яркою кистью набрасывая картину загробных мук ростовщика и двух, неизвестно в чем повинных сестер, которых истязают бесы на стеклянной горе, «растрескавшейся колючими звездами» от пущенного по ней раскаленного ядра.

С первых же строк Пушкин переносит нас в атмосферу дантовского «Ада»:

1. | И дале мы пошли — и страх обнял меня. |

2. | Горячий капал жир в копченое корыто, |

У Данта ростовщики мучатся в последнем отделе седьмого круга (п. XVII): они сидят на самом краю скалы, спускающейся к восьмому кругу, где наказываются обманщики, предатели и изменники. Раскаленный песок жжет их члены, а сверху обжигают их языки пламени:

В очах их зрелась страшная тоска;

То там, то здесь руками тушат духи

То пыл огней, то жгучий жар песка.

35

Так летом псы, в дни тяжкие засухи,

То рылом чешут, то ногой, где их

Кусают блохи, оводы иль мухи.

Я заглянул в лицо теней иных,

На коих тлели хлопья огневые;

Но никого не мог признать из них.

За то у всех заметил я на вые

Мешки, имевшие свой герб и цвет;

В гербы впивались взоры их немые.

(Ст. 46—57. Пер. Д. Мина).

Все они потеряли, как и скупцы, подчиняясь своей страсти к золоту, индивидуальный облик, собственное выражение лица. Только по гербам их денежных мешков можно догадаться, кто они такие.1

Пушкин наказывает ростовщиков сильнее, — вероятно, потому, что лично очень страдал от заимодавцев. Но идея заставить ростовщика жариться, как на вертеле, заимствована, повидимому, Пушкиным у того же Данте. Наш поэт опускает, так сказать, ростовщика в следующий, восьмой круг, где мучатся самые тяжкие грешники и где наказания ужаснее. В пятом рву восьмого круга (п. XXI и XXII) мучатся лихоимцы: они погружены в озеро кипящей смолы, откуда тщетно пытаются выплыть, так как бесы баграми вновь погружают их на дно. С размаха бросает бес в озеро «старшину святыя Зиты» (т. е. г. Лукки):

Тот в глубь нырнул и всплыл, облит смолой,

А демоны из под скалы висячей

Вскричали: — «Здесь иконы нет святой!

«Не Серккьо2 здесь; тут плавают иначе!

Так если знать не хочешь наших вил,

Чур, не всплывать из-под смолы горячей».

И сто багров в него всадили в тыл,

Вскричав: «Пляши, где вар сильней вскипает,

И если можешь, надувай других!»

Так поваренков повар заставляет

Крючками мясо погружать в котле,

Когда оно поверх воды всплывает».

(п. XXI, ст. 46—57. Пер. Д. Мина).

36

Такое сравнение, может быть, и навело Пушкина на мысль превратить бесенка в повара, который жарит ростовщика на вертеле («крутил... у адского огня»). У Байрона в сатире «Видение Суда» встречается подобная же картина адских мучений:

Белиал,

На службе дня, вертел свой вертел плавно

И жиром Фокса Питта поливал.

(Пер. Балтрушайтиса).

Совершенно в Дантовских тонах продолжает Пушкин:

А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?» | |

3. | Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик: |

4. | И их безжалостно крутил на вашем свете». |

У Данте наказание всегда соответствует преступлению; этот принцип, как видим, выдерживает и Пушкин.

Но состязаясь с Данте, наш поэт, в данном случае, и пародирует его. Восприимчивый к высокой духовности «Чистилища», он менее, повидимому, склонен был сочувствовать — грубому подчас реализму «Ада», своею чрезмерною конкретностью иногда оскорбляющему более спиритуалистические представления о загробном мире. Мучения ростовщика рассказаны совершенно в Дантовском стиле, но намеренно преувеличенном, парадоксальном, утрированном, чтобы произвести комическое впечатление:

Тут грешник жареный протяжно возопил: | |

5. | «О, еслиб зимний дождь мне кожу остудил! |

6. | Тогда услышал я (о диво!) запах скверной, |

7. | Я нос себе зажал, отворотив лицо. |

Этот «жареный» грешник, не перестающий и на том свете высчитывать проценты, этот «запах скверный», который он распространяет,

37

«лопаясь»,1 этот внезапно появляющийся в воображении читателя «карантинный страж», всем хорошо знакомый по холере 1830 г. — все эти черты не рассчитаны, конечно, на то, чтобы поддержать величавое и жуткое настроение Дантовского «ада», а напротив того, преследуют цели шутки и смеха.

Сам Данте не лишен совершенно этого последнего элемента. Согласно со средневековою традицией, он не прочь изредка представить бесов в комическом виде, особенно, как раз в XXI и XXII песнях, где рассказывается о мучениях лихоимцев. Здесь представлена сцена ссоры двух дьяволов из-за одного грешника, которого каждому из них хочется заполучить в свои когти: грешник изловчается и прыгает в смолу, а бесы, не рассчитав своих движений, попадают неожиданно туда же и оказываются в очень неприятном положении.

O tu che leggi, udirai nuovo ludo!

Внемли, читатель, какой вышел смех! —

предупреждает Данте, приступая к рассказу об этой комической сцене.

Но такие случаи у него очень редки. В его величественной поэме они играют роль не бо́льшую, чем те гротескные фигуры химер и разных смехотворных животных, которые нередко бывают вкраплены в мраморное кружево готических соборов, ничуть не нарушая их возвышенного стиля, а, напротив, еще более оттеняя его.

Пример пародии на «Божественную Комедию» мог дать Пушкину Ариосто в XXXIV песни «Неистового Роланда», где, в самых легких и игривых тонах, описывается путешествие рыцаря Астольфо в ад и рай. Озаренная всем ореолом поэзии Франческа да Римини осуждена у Данта на вечные муки за то, что изменила мужу и отдалась преступной любви. У Ариосто Лидия, дочь царя Лидийского, попадает в ад, напротив, за то, что осталась холодна к своему поклоннику: в густом дыму она пребывает, «похожая на висящий труп, иссушенный солнцем». В рай Астольфо прилетает на гиппогрифе, которому дают в изобилии превосходного овса, а самому

38

паладину «подали таких сладких фруктов, что он нашел достойным извинения грех наших прародителей» и т. д.

Пушкин как будто задался целью показать, как легко, идя по пути излишней конкретизации духовных представлений, впасть в каррикатуру, в гротеск, и тем, думается мне, он искусно подчеркивает чувство меры у Данта, его художественный такт, его уменье всегда подчинять читателя своему настроению и не вызывать непрошенной улыбки на устах. Таким образом, пародия служит здесь целям не осмеяния, а возвеличения поэта. Сам «взыскательный художник», он не мог не ценить в итальянском собрате великое уменье подчинять себя истинным требованиям искусства, что̀ он прекрасно выразил в стихе:

Non mi lascia più ir lo fren dell’arte.

Узда искусства не дает мне идти далее.

(«Purgatorio», XXXIII, 141).

Первый отрывок «Подражания Данту» оканчивается стихами:

Но мудрый вождь тащил меня всё дале, дале. | |

8. | Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале... |

Так, у Пушкина, происходит спуск из седьмого в восьмой круг ада, т. е. необычайно просто, как спускаются в погреб, приподнимая прикрывающий его затвор. Совершенно иначе обстоит дело в «Божественной Комедии»; Данте с Виргилием переносятся в восьмой круг, отстоящий далеко от седьмого, на спине громадного чудовища Гиерона:

Как я сробел, когда со всех сторон

Узрел себя в воздушном океане,

Где виделся глазам один дракон.

Он тихо, тихо плыл, кружась в тумане

И нисходя; но я лишь ощущал,

Как ветр в лицо и вниз мне дул в буране.

(«Ад», п. XVII, ст. 112—117. Пер. Д. Мина).

Это воздушное путешествие на спине дракона подчеркивает грандиозность ада и его необычайность во всех отношениях. У Пушкина, напротив того, получается впечатление чего-то самого обыденного и заурядного: приподнял крышку — и очутился в подвале, — вот и восьмой круг. К такому приему опрощения всего

39

сверхъестественного, величественного и непостижимого часто прибегает и Ариосто. У него, например, парки, распоряжающиеся судьбою человека, изображаются почти как простые итальянские крестьянки, разматывающие клубки разноцветной шерсти («Orlando furioso», canto XXXIV).

Этот последний штрих вполне последовательно замыкает Пушкинский отрывок, весь выдержанный в тонах пародии.

Менее пародийного замысла во втором отрывке:

1. | Тогда я Демонов увидел черный рой, |

Раскаленное ядро из чугуна пускают они по стеклянной горе:

Ядро запрыгало — и гладкая гора,

Звеня, растрескалась колючими звездами.

Никакого намека на подобный выразительный образ у Данте не имеется, как нет намека и на всё то, что следует далее:

5. | Схватили под руки жену с ее сестрой, |

6. | Порыв отчаянья я внял в их вопле диком, |

7. | Я издали глядел — смущением томим. |

Если второй отрывок составляет непосредственное продолжение первого (а это, повидимому, так) и если верны приведенные выше соображения о переходе, по замыслу Пушкина, из седьмого круга в восьмой, — то это дает возможность, хотя приблизительно, определить вину этих сестер, подвергаемых такому жестокому наказанию. В первом рву восьмого круга мучатся посредники в любовных делах (сводники) и соблазнители. За их нагими тенями гоняются бесы, нещадно бичуя их:

Меж серых скал я видел, здесь и там,

Чертей рогатых; их бичи и плети

Жестоко били грешных по хребтам.

(п. XVIII, ст. 34—36. Пер. Д. Мина).

40

Для такого рода грешников Пушкин придумывает иное, и более жестокое, наказание, как бы состязаясь с Данте в изобретении новых видов адских мук.

Этот отрывок похож на памфлет на определенных лиц. Повидимому, он находится в связи с какими-то неприятными переживаниями Пушкина, в которых были замешаны те, кого он называет «жена с ее сестрой». Только тонкие знатоки Пушкинской биографии могут взяться за разрешение этого вопроса.

Первый из отрывков, озаглавленных «Подражание Данту», представляет из себя вполне законченное художественное целое, являясь мастерски обработанным эпизодом, который исчерпан в 22 стихах. Второй отрывок, такого же эпизодического содержания, как будто не доведен до конца. Если бы Пушкин захотел воспроизвести манеру Данта до конца, он мог бы прибегнуть к обычному у того приему: расспросу грешников для лучшей характеристики их. Он этого, однако, не делает. Как будто автобиографичность, интимность темы мешает ему поступить так, — он ограничивается словами:

Я издали глядел — смущением томим.

Стиль Данта выдержан Пушкиным так неподражаемо и пародия проведена так тонко, что некоторые критики, признавая «пародийный замысел», склонны, и не без основания, находить, в конечном счете, в этих отрывках (в особенности — во втором) «картину превосходную, исполненную величия и ужаса».1

Памятник Данту во Флоренции украшен изваяниями орла, прекрасно символизирующими высокий полет его сурового и глубокомысленного гения, занятого величайшими вопросами жизни и смерти. Очень характерно для Пушкина, что, говоря о состоянии вдохновения, он прибегает к тому же символу:

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

Высокое парение было доступно и гению Пушкина. Нередко затрагивает он в своем творчестве глубокие, этические, так сказать, «Дантовские» темы. На обработке их лежит какая-то неуловимая

41

печать Дантовской серьезности, глубокомыслия и выразительной краткости. И это роднит его гений с гением Данте.

Но наш великий поэт, может быть, многостороннее Данта, — его талант гибче, его отзвуки еще разнообразнее и богаче оттенками. «Пушкин, Протей, гибким своим языком и волшебством своих песнопений» (по выражению Гнедича) — умеет понять и воссоздать, при случае, не только сумеречный мир «сурового» Данта, великого провидца и глашатая высоких тайн, но и проникнуть в меланхолическое настроение нежного певца Лауры, Петрарки, воздать должное веселому и остроумному стилю Боккаччьо, оценить свободный полет крылатого воображения у жизнерадостного эпикурейца и скептика Ариосто, — первородного сына светлого, ликующего, солнечного Возрождения, и, наконец, прочувствовать важность и плавность «торкватовых октав».

Отношениям Пушкина к итальянским поэтам эпохи Возрождения и последующего времени будут посвящены особые этюды.

Матвей Розанов.

Сноски к стр. 13

1 Ср. «Childe Harold», п. IV, строфа III:

В Венеции замолкла песнь Торквато,

Безмолвно правит гондольер веслом.

Сноски к стр. 14

1 Сочинения, изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. LII.

2 Выражение Спасовича («Байрон и некоторые из его предшественников»).

3 Письма из Михайловского к Плетневу, лето 1825, и к Катенину, сентябрь 1825 (Переписка, Акад. изд. I, 251 и 285. Ср. новое издание под ред. Б. Л. Модзалевского, стр. 142 и 161).

Сноски к стр. 15

1 Ibid. 75, 87.

2 Ю. Верховский, «Пушкин и итальянский язык» («Пушкин и его современники», вып. XI, 1909, стр. 105, прим.).

3 П. В. Анненков, «Материалы для биографии А. С. Пушкина», СПб. 1873, стр. 89, прим.

Сноски к стр. 16

1 М. Л. Гофман, «Пропущенные строфы Евгения Онегина» («Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV, Петербург. 1922, стр. 25). Цитата из Данте напечатана здесь в совершенно искаженном виде.

2 «Но кто чистосердечно отыскивает истину, тот не должен отступать перед смешным, а напротив, смешное сделать предметом своего исследования». П. В. Анненков, «Материалы» и т. д., 263—264.

3 Переписка, Акад. изд. I, 47—48.

4 Сочинения А. С. Пушкина, изд. Л. Поливанова, М. 1887, т. V, 228—229.

5 «Знал-ли Пушкин по-итальянски?» («Пушкин и его современники», вып. VII, СПб. 1908, стр. 51—56). Ближе к истине, несомненно, Ю. Верховский, I. с., и В. Брюсов («Русский Архив» 1908, III, стр. 583—591).

Per far al re Marsilio e al re Agramante

Battersi ancor del folle ardir la guancia и т. д.

Сноски к стр. 17

1 «Материалы», стр. 89.

2 Б. Л. Модзалевский, «Библиотека А. С. Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. IX—X. СПб. 1910 г.).

3 Последних два тома издал Salfi. О Женгенэ, яром руссоисте, члене Конвента и Французском посланнике в Турине см. мою книгу «Ж. Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX вв.», М. 1910, т. I, стр. 360—361, 372—377.

4 Joseph Texte, «Les relations littéraires de la France avec l’étranger» в «Histoire de la langue et de la littérature française» под ред. Petit-de-Julle-ville, t. VII.

5 Byron’s Letters and Journals, London 1901, vol. V, 154.

6 Письма к П. А. Вяземскому и И. И. Гнедичу 1817 г. (Сочинения К. Н. Батюшкова, СПб. 1886, III, 431, 423). Из первого письма видно, что и Вяземский был знаком с сочинениями Женгенэ и Сисмонди.

Сноски к стр. 18

1 Заметка Пушкина об иезуите Поссевине, как «одном из самых ревностных гонителей памяти Макиавелевой» («Мелкие заметки 1829—1831 г.», Сочинения, и изд. Л. Поливанова, V, 117) заимствована из Женгенэ, т. VIII, стр. 71—85.

2 «Letters and Journals», изд. Prothero, L. 1901, vol. V, 193.

Сноски к стр. 19

1 «Сын Отечества» 1823, № 30; «Литературные листки» 1824, № 4; «Новости литературы» 1825, № 12.

2 «Литер. прибавления к Русскому Инвалиду» 1833 г., № 26.

3 «Пушкин», изд. Брокгауза и Ефрона, VI, 431.

Сноски к стр. 20

1 «Пушкин», изд. Брокгауза и Ефрона, т. V, стр. LX.

2 Символический смысл отрывка был впервые вскрыт, с большою тонкостью и проницательностью, еще в 1857 г., талантливой писательницей Кохановской (псевдоним Н. С. Соханской). Вопрос об отношении к Данту она обошла, однако, молчанием, как и все последующие критики (цитаты см. в изд. Л. Поливанова).

Сноски к стр. 22

1 В черновых набросках стихотворения, хранящихся в Майковском собрании Библиотеки Академии Наук (№№ 49—53) особенно подчеркивается «убогость» одеяния Наставницы:

[Одежды ее] [изтерлись], [обвѣтшавъ]

Ткань вѣтхая, [издранная] [изст.] (№ 49)

Это подчеркиванье ветхости, издранности, истертости одежд имеет, конечно, символическое значение. Это олицетворение Житейской Мудрости, исконных нравственных начал, старых традиционных представлений об истинном благе, как результат многовекового опыта. В черновой рукописи еще резче, чем в общеизвестной редакции, проведен контраст между внешнею «убогостью» и внутренним величием Наставницы:

Но ликъ и взоры дивной той жены

Въ душѣ глубоко напечатлены.

Сноски к стр. 25

1 Десятая терцина печатается здесь по подлинной рукописи Майковского собрания № 51. Слово «мечи» в рукописи хотя и зачеркнуто, но ничем другим не заменено. Третья строка обыкновенно печатается так: «И длинные на их плечах порфиры», но эта редакция зачеркнута в рукописи.

Сноски к стр. 26

1 Вариант: «умиленья» (зачеркнуто).

Сноски к стр. 28

1 Словом «умиленье» Пушкин часто выражает производимое на него искусством впечатление.

Сноски к стр. 29

1 Вариант: «томный», «тайный». И то, и другое зачеркнуто; слово «ранній» — предположительная транскрипция.

2 Вариант: «томилъ».

3 Вариант: «въ толпѣ дѣтей». Оба варианта зачеркнуты.

4 Поставленное в 16 терцине в ломаных скобках недописано у Пушкина.

Сноски к стр. 31

1 Приводимые здесь варианты взяты из рукописи № 51 Майковского собрания.

2 Акад. изд. III, 318—319.

Сноски к стр. 35

1 Дантовский тип ростовщика нашел себе некоторое отражение у Пушкина и в другом месте. Ср. мою «Заметку о „Скупом рыцаре“» в «Сборнике статей в честь академика А. И. Соболевского», Ленинград. 1927.

2 Серккьо — река, протекающая вблизи Лукки.

Сноски к стр. 37

1 Судьба Пушкинского ростовщика напоминает памфлет Ульриха фон Гуттена «Bulla vel bullicida» («Булла или ее убийца»), в котором олицетворенная папская булла лопается и заражает воздух миазмами. У Пульчи в его поэме «Morgante Maggiore» лопается от смеха оруженосец Морганта — Марутт.

Сноски к стр. 40

1 Ср., напр., П. В. Анненков, «Материалы для биографии Пушкина», С.-Пб. 1873, стр. 301.