217

Н. В. ПЕРЦОВ

СОНЕТНЫЙ ТРИПТИХ ПУШКИНА

Памяти Рудольфа Дуганова

Сонеты Пушкина написаны в 1830 году в Москве: первый — зимой или весной, второй и третий — в июле; от первого сонета до второго и третьего — несколько месяцев. Ни до этого периода, ни после него поэт больше к форме сонета не обращался (за одним исключением — сонетным фрагментом в «Борисе Годунове», о чем будет сказано ниже). Более того, в течение своей творческой жизни Пушкин из всех «твердых форм» обращался только к сонету.

Пушкинские сонеты — классические образцы этой формы в русской поэзии. Их нередко приводят в качестве таких образцов — при том, что отмечаются отклонения от канона и нарушения в них правил построения сонета, в частности тех, которые были установлены Буало в его «Поэтическом искусстве». Так, в «Поэтическом словаре» А. П. Квятковского [1966: 277], в словарной статье «Сонет», говорится об «изящной величавости» первого пушкинского сонета. У Л. П. Гроссмана [1925], скрупулезно отмечающего все «вольности» пушкинских сонетов, мы встречаем их следующие превосходные характеристики:

«... это поразительно выдержанные сонетные ритмы, плавно катящиеся и торжественно приподнятые, медлительно важные и целостные во всех своих переходах» (с. 134).

«Со времен символистов угадан и особый сонетный ритм, из прежних поэтов свойственный только Дельвигу и Пушкину, — плавный, замедленный, не лишенный некоторой торжественности, причем внутренние переходы ритмовых волн склонны особенно напрягать и гнуть стих» (с. 140).

218

Во вступительной статье к собранию русских сонетов Б. Романова [РС 1983: 12] читаем: «... несмотря на отступления, вполне оправданные внутренней логикой этих стихотворений, сонеты Пушкина — бесспорно классические сонеты в их русской традиции».

Какие же отклонения от канона отмечают исследователи в сонетах Пушкина? — Снова обратимся к классической работе [Гроссман 1925: 132 сл.]:

— невыдержанность системы рифмовки канона (т. е. опоясывающих рифм в катренах);

— отступления от «принципа богатой или редкой рифмы» (особенно в первом сонете, с его однообразием грамматических глагольных рифм на -ал и переходом рифменной цепи катренов в терцеты);

— запретное повторение полнозначных слов (даже в пределах одной строки);

— перенос периода из второго катрена в терцет в «Мадоне»1.

Указав эти нарушения канона, Гроссман отмечает:

«в этом смысле «сонетность» пушкинских опытов может быть подвергнута сомнению. Поэт П. Д. Бутурлин ... определенно заявил, что «сонеты Пушкина — не сонеты». Такой приговор представляется все же чрезмерно суровым. Несмотря на указанные выше нарушения канона, все три опыта Пушкина обладают замечательным качеством, всемерно сохраняющим за ними право именоваться сонетами ...»,

после чего Гроссман дает им вышеприведенную характеристику.

Нам представляется, что «неканоничность» пушкинского сонетного цикла имеет более глубокий характер, чем отмечаемые исследователями «вольности», и мы постараемся показать это в последующем изложении. Однако сначала уместно рассмотреть предысторию пушкинских сонетов, которая интересна сама по себе (см. также заметку [Сурат 1998] в настоящем сборнике).

1

Следует признать, что Пушкин весьма сдержанно относился как к твердым формам вообще, так и к форме сонета в частности2. Первое упоминание сонета у Пушкина мы встречаем в

219

лицейском стихотворении «К Галичу» (1815) — в контексте несколько пренебрежительном:

Когда ж, вином отягощенный,

С главой, в колена преклоненной,

Захочешь в мире отдохнуть

И, опускаясь на подушку,

Дабы спокойнее заснуть,

Уронишь налитую кружку

На старый бархатный диван, —

Тогда послания, куплеты,

Баллады, басенки, сонеты

Покинут скромный наш карман,

И крепок сон ленивца будет!..

Можно предполагать, что сонеты здесь упомянуты вовсе не для рифмы: среди лицейских «проб пера», вероятно, были и сонеты (хотя можно усомниться в том, что им отдал хотя бы однократную дань юный Пушкин).

Пушкинскую пору называют золотым веком русской поэзии. В русской поэзии двадцатых — тридцатых годов прошлого столетия мы наблюдаем и расцвет русского сонета3. Три события этого времени определили развитие сонета в русской поэзии: цикл сонетов Дельвига 1822—1823 годов, выход в 1826 году в Москве сборника сонетов Мицкевича и сонетный триптих Пушкина 1830 года.

Первые четыре из шести сонетов Дельвига были написаны в 1822 г. 16 ноября 1823 года Пушкин пишет Дельвигу из Одессы:

«На днях попались мне твои прелестные сонеты — прочел их с жадностью, восхищением и благодарностью за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной Музе Баратынского».

Можно согласиться с Н. В. Яковлевым [1926], обратившим внимание на отсутствие какого-либо разбора формальной стороны стихотворений Дельвига в этом коротком отклике Пушкина — в отличие от некоторых других его откликов на стихи друзей (вспомним его детальный разбор «Нарвского водопада» Вяземского в письме к нему от 14 и 15 августа 1825 г.). Сонет как форма его, видимо, еще по-настоящему не

220

увлекает. Пушкин касается по существу только одного сонета Дельвига — «Н. М. Языкову», — в котором он упомянут вместе с Баратынским. К сожалению, зарождение замысла онегинской строфы связывать с сонетными опытами Дельвига неправомерно, поскольку первые строфы «Евгения Онегина» относятся к маю 1823 года: до знакомства с сонетами Дельвига оставалось еще полгода4.

Успех Дельвига оживил интерес к сонету [Вацуро 1985: 88]: в последующие три года пишут сонеты Веневитинов, Плетнев, Василий Козлов; весьма оригинальный сонет («Любовь») создает в 1824 г. Баратынский (четырехстопным ямбом, с дактилическими клаузулами в нечетных строках катренов и в четырех терцетных строках); к 1825 году относится цикл из пяти сонетов В. Туманского (среди которых — сонет «На кончину Р<изнич>», предположительно посланный автором Пушкину).

К тому же 1825 году относится заметка Пушкина «О поэзии классической и романтической», где читаем:

«Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее все возможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились virlet, баллада, рондо, сонет и проч. / От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило чувство, которое не может выражаться триолетами. Мы находим несчастные сии следы в величайших гениях новейших времен».

Снова контекст не слишком благоприятен для сонета, однако для нас в данном случае существен сам факт его упоминания — особенно в связи с одним удивительным наблюдением, относящимся к «Борису Годунову» и сделанным относительно недавно, спустя более полутора столетия (!) после его создания, американским пушкинистом Дж. Т. Шоу [Shaw 1993]. Именно в 1825 году Пушкин работает над «Борисом Годуновым», в конце двенадцатой (центральной «польской») сцене которого пространная тирада воеводы Мнишка, обращенная к Вишневецкому, обнаруживает 14 зарифмованных строк, составляющих правильный сонет, который Дж. Т. Шоу естественно назвал «сонетом Мнишка»:

221

Мы, старики, уж нынче не танцуем,

Музыки гром не призывает нас,

Прелестных рук не жмем и не цалуем —

Ох, не забыл старинных я проказ!

Теперь не то, не то, что прежде было:

И молодежь, ей-ей — не так смела,

И красота не так уж весела —

Признайся, друг: все как-то приуныло.

В этих восьми и последующих шести строках выдержаны основные классические правила построения сонета; правда, первый катрен зарифмован перекрестно и нет повторения его рифм во втором катрене, однако подобного рода отклонения были вполне обычны в сонетной практике. Тем самым, у Пушкина — благодаря зоркости американского исследователя — обнаружен четвертый сонет5.

Второе крупное событие «серебряного века» русского сонета — выход в декабре 1826 года в Москве сборника польских сонетов Мицкевича. По-видимому, это событие в своем роде единственное: сборник иноязычных стихов оказал стремительное, беспрецедентное влияние на русских поэтов. Последовал поток переводов [РС 1983: 12—13; Титаренко 1985]: уже через полгода в «Московском телеграфе» появляются переводы Вяземского и И. Дмитриева; три сонета переводит в 1827 г. А. Илличевский; через два года выходят «Переводы и подражания Ивана Козлова»; в те же годы переводят сонеты Мицкевича поэты менее известные — В. Щастный, Ю. Познанский, В. Любич-Романович... После появления сборника сонетов Мицкевича русские поэты отдают полную дань этой стихотворной форме6.

2

Однако не только «сонетный фон» русской поэзии обусловил сонетный триптих Пушкина.

Первый пушкинский сонет открывается английским эпиграфом из Вордсворта — «Scorn not the sonnet, critic» («Не презирай сонета, критик»)7. Общеизвестен интерес Пушкина к

222

английским поэтам-романтикам начиная с 20-х годов [Сайтанов 1979]. В статье [Яковлев 1926] среди сонетов Вордсворта указывается еще один источник, менее явный, но все же бесспорный, который Пушкин использовал в своем сонетном триптихе, во втором сонете — «Поэту»; это сонет Вордсворта «There is a pleasure in poetic pains» («Есть наслаждение в поэтических страданиях»), где говорится о «злобе неудачного слова», преследующего поэта. Исследователи отмечали влияние на Пушкина переводов-переложений обоих упомянутых сонетов Вордсворта, принадлежавших Сент-Бёву [Морозов 1915; Яковлев 1926; Кибальник 1998: 89 сл.]; поэтический сборник Сент-Бёва вышел в Париже в 1829 году8. (Более подробно см. [Сурат 1998] в настоящем издании, где приводятся тексты сонетов о сонете английского и французского поэтов; другие три сонета читатель найдет в «Приложении» к настоящей работе.)

Нам не встретилось в исследовательской литературе указание еще одного возможного источника первого пушкинского сонета — сонета Вордсворта «Nuns fret not at their Convent’s narrow room» («Монахини не жалуются на тесные кельи своего Монастыря»); в этом сонете (более раннем относительно сонета о сонете) мы находим следующие важные строки:

In truth, the prison, unto which we doom

Ourselves, no prison is: and hence to me,

In sundry moods, ’twas pastime to be bound

Within the Sonnet’s scanty plot of ground ...

И в самом деле, тюрьма, на которую мы обрекаем

Себя сами, уже не тюрьма; и вот поэтому мне,

В самом разном расположении духа, было приятно оказаться связанным

В пределах скудного участка земли Сонета ...

Слова «the Sonnet’s scanty plot of ground» (весьма знаменитые в английской поэзии) нам представляются предвестием «размера стесненного» в пушкинском сонете.

Обращение к сонетам Сент-Бёва, перелагающим первые два из упомянутых сонетов Вордсворта, обнаруживает их посредническую роль для пушкинского сонетного цикла (о которой

223

писал Н. В. Яковлев [1926]). Сент-Бёв — в отличие от Вордсворта — касается не только классиков сонета за пределами его страны — он говорит о своем желании возродить сонет во Франции, посвящая ей последний терцет. Пушкин лишь в первом катрене перечисляет классиков сонета — вслед за Вордсвортом, а затем меняет течение сонетного повествования, обращаясь к современности — к самому Вордсворту, Мицкевичу и Дельвигу.

И во втором пушкинском сонете обнаруживается влияние Сент-Бёва — едва ли не большее, чем влияние упомянутого выше сонета Вордсворта об одиночестве поэта [Яковлев 1926]. Сонет Сент-Бёва «Quand le Poète en pleurs, à la main une lyre» («Когда Поэт в слезах, с лирой в руке») очевидным образом написан как переложение этого сонета Вордсворта (в конце это почти точный перевод); однако у Сент-Бёва мы находим новые мотивы, в частности смех толпы, глумящейся над поэтом, и особенно ее «детские насмешки» («ces rires d’enfants»), с которыми в пушкинском сонете «Поэту» перекликаются «смех толпы холодной» во второй строке и «детская резвость» в последней [Кибальник 1998: 89 сл.].

Итак, ясно, сколь органично вошли в ткань двух пушкинских сонетов опыты английского и французского поэтов. Однако столь же очевидно глубокое творческое переосмысление в сонетах нашего поэта мотивов его зарубежных современников. Пушкин в своем сонетном цикле, обращаясь к опыту других, находит свое в чужом, как это свойственно ему во всех случаях творческого заимствования.

Прежде всего, при сопоставлении эпиграфа пушкинского сонета с первой строкой стихотворения Вордсворта обнаруживается изменение пунктуации: в пушкинском эпиграфе стоит запятая, отмечающая непосредственное обращение к критику, а у Вордсворта перед словом «Critic» мы видим точку с запятой:

Scorn not the Sonnet; Critic, you have frowned,

Mindless of its just honours ...

Не презирай Сонета; Критик, ты нахмурился,

Пренебрегая его заслугами ...

224

Н. В. Яковлев [1926: 126] так характеризует эту пунктуационную вольность Пушкина:

«... Пушкин взял свой эпиграф непосредственно из первоисточника, причем при усечении его мог законным образом внести изменение в знаках: вместо точки с запятой после слова sonnet в оригинале поставить запятую и после слова critic, отбрасывая конец, — точку».

Думается, пунктуационная неточность Пушкина имеет более глубокие корни. Уже в эпиграфе Пушкин отступает от замысла английского поэта: Вордсворт обращается к адресату вообще, а затем после паузы, отмеченной точкой с запятой, как бы реагирует на поведение критика, условно присутствующего в момент его поэтической речи и услышавшего призыв не презирать сонета: «Критик, ты нахмурился ...». В пушкинской передаче эпиграфа Вордсворта призыв первой фразы его сонета обращен непосредственно к критику, которого — с помощью эпиграфа — наш поэт помещает в контекст своего стихотворения более непосредственно. Призыв, выраженный в эпиграфе, немедленно мотивируется первой строкой пушкинского сонета (получается: «Не презирай сонета, критик, ибо его не презирал сам Данте»)9.

Мы полагаем, что условный прием Вордсворта, состоящий в имитации непосредственного присутствия адресата и несколько преобразованный Пушкиным в эпиграфе к «Сонету», проявился в двух его произведениях того же 1830 года, принадлежащих Болдинской осени (начало октября), — в стихотворении «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» и в поэме «Домик в Коломне»: оба эти произведения воссоздают речевую ситуацию непосредственного общения, как если бы автор и адресат видели и слышали друг друга (подробнее об имитации полноценной речевой ситуации в «Домике в Коломне» см. в [Перцов 1994: 278 сл.]). В стихотворении мы находим буквальное повторение слов Вордсворта — «Что ж ты нахмурился?» у Пушкина и «Critic, you have frowned» у Вордсворта; в обоих стихотворениях речь идет о неведении критика-собеседника: у Вордсворта — о достоинствах сонета, у Пушкина — о карантине, препятствующем поездке критика в Москву на «графские именины» (явное снижение мотива Вордсворта). В поэме адресат непосредственно вступает в диалог с автором, а ее заключительная

225

строфа подана как реакция автора на инвективу адресата (подробнее см. [Перцов 1996: 196—197]).

В первом пушкинском сонете, как нам представляется, выражены одновременно согласие и спор с сонетом английского поэта, причем это согласие-спор проявляется в глубинной языковой фактуре пушкинского текста, к которой мы и переходим.

3

В пушкинском «Сонете» обращает на себя внимание внешняя бедность характеристики предмета стихотворения — сонета как стихотворной формы. Сонет лишь один раз — в первой строке — обозначен полнозначным словом, а в последующих строках — исключительно посредством местоимения третьего лица в разных падежных формах: восемь раз.

Первый катрен — «быстрое введение» — гораздо динамичнее протяженного повествования Вордсворта: в нем каждому из классиков уделяется по одной строке, каждая — с довольно однообразной структурой: обозначение поэта в качестве подлежащего — глагол в прошедшем времени в качестве сказуемого — прямое дополнение; во второй и четвертой строке внесено некоторое разнообразие в виде косвенного дополнения (в нем, им). Динамичность сочетается со строгостью, «безупречной респектабельностью»: «красиво, стройно, точно и парадно-фрачно», как охарактеризовал первые два катрена В. С. Непомнящий [1997: 209]; об их «парадной холодности» говорит также И. З. Сурат [1998]. Как мы увидим далее, кроме «парадной холодности» эти строки заключают в себе нечто большее.

Сонет как поэтическая форма характеризуется весьма скупо: в применении к нему нет ни одной метафоры, говорится о его «игре» и «стесненном размере» — и только, что выглядит особенно сдержанно в сопоставлении с богатством музыкальных и световых образов у Вордсворта: лютня у Петрарки, свирель у Тассо, труба у Мильтона; сонет как светоч, озаряющий мирт в венке Данте; светильник-светляк, освещающий путь Спенсеру. Из характеристик сонета, данных Вордсвортом, в сонете Пушкина остается лишь общая идея средства достижения

226

определенной цели. У Вордсворта говорится о «ключе», отмыкавшем сердце Шекспира, и о средстве смягчения «печали Изгнанника» — в строке о Камоэнсе (в этом случае идея средства выражена синтаксической конструкцией с «инструментальным» употреблением предлога with); в предпоследней строке своего сонета Вордсворт называет сонет весьма прозаически — «the Thing»10. У Пушкина же в применении к самому Вордсворту сонет прямо назван «орудием», однако, как мы увидим ниже, идея средства может быть извлечена из трех других случаев обозначения сонета — «вместилища» чувств Петрарки, Камоэнса и Мицкевича.

Можно согласиться с В. С. Непомнящим [1997: 209] в том, что сонет в стихотворении Пушкина по преимуществу «только называется, но никак не характеризуется, и в этом некая почтительная отчужденность»; однако здесь необходимо одно уточнение. Мы наблюдаем скупость характеристики сонета лишь в отношении употребления лексических средств: только трижды для характеристики сонета использована лексика: игра, орудие и размер стесненный (против шести случаев образной лексической характеристики у Вордсворта). Анализ употребления обозначающего сонет местоимения он в разных падежных формах обнаруживает неявную характеристику этой стихотворной формы, скрытую в лексико-грамматическом контексте. Как часто бывает у Пушкина, существенная нагрузка ложится на грамматику как более глубинный механизм языка [Якобсон 1983]11.

Сонет Пушкина предваряется названием, подзаголовком и эпиграфом из сонета Вордсворта; во всех трех случаях мы видим прямое обозначение избранной формы: Сонет / Сонет / «Scorn not the sonnet, critic». Первая строка повторяет это слово и вторит мысли эпиграфа — «Суровый Дант не презирал сонета»: автор подчеркивает преемственность своего стихотворения. Далее в стихотворении непосредственного, лексически полного обозначения его предмета нет.

Тем не менее, об однообразии здесь говорить не приходится — местоименно обозначаемый сонет предстает в разных обликах: местоимение он появляется в разных падежах и в разных синтаксических позициях. В наборе его падежных форм в стихотворении

227

отсутствует лишь дательный падеж, с его прототипическим ядерным значением адресата, существа или объекта, в пользу которого совершается действие; три раза местоимение он, обозначающее сонет, стоит в родительном падеже, по одному разу — в именительном, винительном, творительном и предложном; в одном случае нет падежной определенности — родительный или винительный (его не знали). Последовательность падежных форм такова: П. — Р. — Т. — И. — В. — Р. — Р. / В. — Р., т. е. сначала имеет место «энергичное» восхождение вверх по падежной иерархии к именительному падежу в строке 5, а затем — спуск, причем в первом и последнем употреблении местоимение он занимает позицию при структурно-грамматическом слове — предлоге — и, соответственно, принимает форму с начальным н- (в нем, для него).

В строке 2 мы видим его при предлоге в; предложная группа в нем подчинена глаголу изливал. Этот глагол, будучи интерпретирован не только в смысле ‘выражать’, основном для данного контекста, но и в исходно-этимологическом смысле ‘лить’, изображает жар любви в виде чего-то текучего, что изливается в сонет, который, тем самым, представлен как некое вместилище, которое ограничивает нечто. Одновременно глагол изливать может быть интерпретирован в смысле, для современного языка не характерном, а у Пушкина встречающемся дважды, — ‘испускать свет’: «Двойные фонари карет / Веселый изливают свет» (в XXVII строфе первой главы «Евгения Онегина»). Здесь усматривается перекличка со световыми образами Вордсворта.

В 3 строке слово игра непосредственно интерпретируется как ‘переменчивость, разнообразие’, однако, соотнесенное со своими прямыми интерпретациями — ‘занятие определенного рода, развлечение, забава’, — оно вызывает представление об активном живом существе, скорее всего — о человеке.

В следующей строке мы видим нечто аналогичное 2 строке: глагол облекать здесь также соединяет смысл ‘выражать’ с другим смыслом — ‘одевать, окутывать’, а этот последний наделяет местоимение им представлением о некоем покрывале, окутывающем и ограничивающем нечто. Идея ограничения, проявившаяся во второй строке, повторяется в четвертой.

228

В 5 строке — первой строке второго катрена — продолжается «игра» с лексической неоднозначностью: пленять можно понимать не только непосредственно в смысле ‘очаровывать’, но и в смысле ‘брать в плен, сковывать’. Тем самым, с сонетом снова связываются идеи ‘ограничение’ и ‘живое’, которые уже проявились в первом катрене.

В следующей строке конструкция избрать что-либо чем-либо наделяет сонет, обозначенный прямым дополнением глагола, свойствами орудия. Как уже было отмечено, здесь мы имеем единственное прямое «лексическое» пересечение с наименованиями сонета у Вордсворта («ключ» у Шекспира, «предмет» в руках Мильтона).

Три строки, посвященные Вордсворту, с шестой по восьмую, аллитерированы фонетическим обликом этого имени. Явная аллитерация в стихотворении встречается только в этих трех строках и в строках 12 и 13, где предваряется имя Дельвига. Здесь же повторяются звуки [в — р — д — с — т], причем аллитерация по инерции протягивается в 9 строку («Под сенью гор Тавриды отдаленной»). В этих же строках выделяется ударный гласный звук [у] в третьей стопе — ору́дием, су́етного, рису́ет — при том что в стихотворении в ударную позицию звук [у] попадает еще только один раз — в 3 строке (игру́). Примечательно также то обстоятельство, что во всех трех «вордсвортовских» строках после ударного [у] через слог или непосредственно рядом следует неслоговое [й] или хиатус: [д’ь(й)ьм], [су́(й)ьт]. Середины строк фонически ярко выделены; шестой и седьмой слоги в строках 7 и 8 просто тождественны — [су́(й)ьт]. В восьмой строке встречается дистантная инверсия — природы ... идеал, приводящая к разрыву синтаксической связи (другая дистантная инверсия — в последней строке сонета — такого явного разрыва не дает). Думается, фоническая «педализация» и синтаксическая тяжеловесность в трех строках о Вордсворте связаны именно с отступлениями от особенностей сонета английского поэта в «Сонете» Пушкина.

Нам в строках, посвященых Вордсворту, слышатся отзвуки стихотворения «Поэт», с той же рифмой поэта — света и с тем же словосочетанием суетного света в его первом четверостишии, что и во втором катрене сонета. (Можно отметить еще

229

два лексических пересечения двух стихотворений — эпитеты суровый и священный.) Вордсворт во втором катрене являет собой поэта, удалившегося от «суетного света», как герой «Поэта» в его завершающем четверостишии.

Полемика с Вордсвортом во втором катрене «Сонета» проявляется еще и в том, что вторую строку катрена можно удалить, заменив завершающее предшествующую строку двоеточие на запятую, — вполне «безболезненно» для грамматической правильности текста, что дает: «И в наши дни пленяет он поэта, когда вдали от суетного света природы он рисует идеал». Разумеется, меняется смысл: в этом сокращенном варианте речь идет о некотором поэте, необязательно о Вордсворте. Английский поэт, имя которого величественно открывает строку (только дважды в стихотворении имя поэта стоит в начале строки — Данте в первой и Вордсворт в шестой), оказывается как бы необязательным героем: он может быть заменен некоторым неопределенным поэтом, всяким поэтом, которого «пленяет сонет»12.

Однако, как нам представляется, наиболее глубинным проявлением отстраненности от английского источника во втором катрене является соотнесенность видовременных глагольных форм избрал и рисует в сложноподчиненном предложении, заполняющем три его строки:

Вордсворт его орудием избрал,

Когда вдали от суетного света

Природы он рисует идеал.

Читателю предлагается провести следующий мысленный эксперимент: придумать какое-нибудь другое сложноподчиненное предложение, содержащее в главном предложении глагол совершенного вида прошедшего времени, а в придаточном предложении времени, вводимом союзом когда, — глагол в настоящем времени. Попытки автора настоящей работы и опрос, проведенный среди его коллег, не привели к построению достаточно естественной русской фразы. Временны́е сложноподчиненные предложения с союзом когда предполагают некоторую соотнесенность времен фактов, выраженных в главном и придаточном предложении: эти времена должны пересекаться или

230

как-то иначе «примыкать» друг к другу13. В данном случае мы видим разобщенность временны́х планов ситуаций, выраженных в главном и придаточном предложении: глагольная форма избрал обозначает конкретный единичный факт, отнесенный в прошлое, а форма рисует — постоянно повторяющийся факт плана настоящего времени: речь идет о Вордсворте, который в условный момент восприятия данного поэтического текста в своем поместье на севере Англии время от времени посвящает себя творчеству. Указанный временной диссонанс остается незаметным для читателя: синтаксически неправильная — с точки зрения грамматических критериев — фраза воспринимается как нормальная14. Как видим, «аккуратное четверостишие» (слова В. С. Непомнящего [1997: 209]) оказывается вовсе не таким уж аккуратным, скорее не вполне аккуратным, со строго лингвистической точки зрения; думается, это не случайно.

Автор настоящей работы, анализируя предпоследнюю строфу «Домика в Коломне» и обратив внимание на неблагозвучную акцентуацию одной строки, вложенной в тираду рассерженного читателя поэмы: «Завидную ж вы и́збрали дорогу!» [Перцов 1996: 197], предположил, что поэт с помощью этого странного акцентного косноязычия сознательно окрашивает речь критика для ее снижения. Думается, и в случае второго катрена «Сонета» можно предположить аналогичное поэтическое воздействие некоторого «синтаксического косноязычия» сложноподчиненного предложения: оно как бы отстраняет героя этого катрена — Вордсворта — от автора «Сонета».

Следующие три строки — первый терцет сонета — посвящены Мицкевичу, автору «Крымских сонетов». В терцете сонету в третий раз (после «игры» и «орудия») дается «лексическая» характеристика — размер его стесненный, — в рамках которой сонет предстает как стихотворная форма — если слово размер понимать как стиховедческий термин — или просто как некий «предмет» в обобщенном смысле — если слово размер понимать как ‘величина’. Однако синтаксический контекст конкретизирует вид этого предмета: предложное дополнение в конструкции заключать что-либо во что-либо интерпретируется как вместилище (как в строке 2), ограничивающее нечто.

231

Идея ограничения выражается здесь эпитетом стесненный, подчеркнутым внутренней рифмой мгновенно в следующей строке. Более уместным был бы здесь эпитет стесняющий: ведь стеснена не сама форма сонета — стеснен поэт, избравший ее. Выбранный автором эпитет подчеркивает общую затрудненность сонета как стихотворной формы. Не исключено, что идея тесноты сонета также исходит от Вордсворта, от его более раннего сонета (упомянутого выше) «Nuns fret not at their Convent’s narrow room» («Отшельницам не тесно жить по кельям» — перевод Д. Мина), заканчивающегося следующими строками:

<...> and hence to me,

In sundry moods, ’twas pastime to be bound

Within the Sonnet’s scanty plot of ground:

Pleased if some Souls (for such there needs must be)

Who have felt the weight of too much liberty,

Should find short solace there, as I have found.

Вот почему так любо мне замкнуть,

В час отдыха, мысль вольную поэта

В размере трудном тесного сонета.

Я рад, когда он в сердце чье-нибудь,

Узнавшее излишней воли бремя,

Прольет отраду, как и мне, на время.

(Перевод Д. Мина)

У Вордсворта, впрочем, говорится не о размере сонета, а о его «ограниченном (скудном) участке земли» (слово plot означает также ‘фабула, сюжет’; возможно, игра с лексической неоднозначнолстью отчасти заимствована Пушкиным отсюда). В самом деле, ограничивает поэта не сам размер сонета, каковым обычно бывает пяти- или шестистопный ямб, а строгая упорядоченность строк и рифмовки и ограниченность объема. Поэтому в интерпретацию слово размер в десятой строке пушкинского «Сонета» следует включить и основной смысл ‘величина’.

В первом терцете автор постепенно «подбирается» к сказуемому заключал: обстоятельство места (под сенью гор Тавриды отдаленной) — подлежащее (певец Литвы) — предложное дополнение (в размер его стесненный) — прямое дополнение (свои мечты) — наречие-обстоятельство (мгновенно) —

232

сказуемое (заключал). Синтаксические связи дистанцированы, фраза подается отдельными «порциями» — взаимно не связанными синтаксическими группами. С одной стороны, такая подача фразы представляет каждую группу более рельефно и самостоятельно. С другой стороны, все группы как бы равноправны, несут одинаковое фразовое ударение; каждая обладает собственной ценностью («глядит себе героем», по выражению из «Домика в Коломне», относящемуся к стихотворной строке). По мере приближения к сказуемому сила синтаксических связей возрастает: прямое дополнение мечты теснее связано с переходным глаголом заключал, чем все предшествующие группы, а наречие мгновенно — еще теснее; синтаксические группы вовлечены в ускоряющееся центростремительное движение к сказуемому. Группа, содержащая обозначение сонета («в размер его стесненный»), хотя и занимает конец строки и захватывает рифму, явно не выделена на фоне соседних групп: бо́льший смысловой вес имеют, пожалуй, прямое дополнение и наречие. Воспоминания о Тавриде, о Мицкевиче и его импровизациях, на которые намекает наречие мгновенно, занимают в первом терцете ничуть не меньшее место, чем собственно тема сонета. Попадающее в рифму сказуемое иконически «мгновенно заключает» — охватывает — все предшествующие пять синтаксических групп.

Интересно, что в отношении рифмовки автор налагает на себя бо́льшие ограничения, чем то, что предписано формой сонета. Глагольная серия рифм на -ал протягивается из катренов в терцеты, в которых две новые серии рифм — отдаленной ~ стесненный и девы ~ напевы — содержат один и тот же ударный гласный [е], совпадающий с ударным гласным одной из двух катренных рифменных серий.

В синтаксическом построении первых двух строк последнего терцета усматривается следующее сходство: первые половины строк заняты сплошь грамматическими словами — «У нас еще его...» и «Как для него уж...»; вторые половины содержат сказуемое и подлежащее, расположенные в разном порядке; местоимение же, обозначающее сонет, окружено грамматическими словами. Сонет тем самым еще более задвигается на второй план, главные же действующие лица строк 12 и 13 — девы и

233

Дельвиг; любопытно фонетическое предварение имени Дельвига: девы — для [него], соединяющее дев с образом лицейского друга-поэта.

В связи со строкой 12 — «У нас еще его не знали девы» — необычайно значимым представляется единственное исправление Пушкина в беловом автографе «Сонета»: эту строку поэт начал так — «У нас его ...», затем зачеркнул слово «его» и продолжил строку «... еще его не знали девы», перемещая обозначение сонета в середину строки между двумя частицами, т. е. в незаметную позицию. При этом приносится некоторая жертва естественности построения фразы: отброшенный вариант — «его еще не знали» — с точки зрения естественности словопорядка — предпочтителен, и эту строку печатают и цитируют нередко именно так — в противоречие выбору автора15. Этот несколько насильственный выбор, думается, связан именно с вытеснением к концу стихотворения сонета из поля сознания поэта и читателя, более значительное место в котором занимают другие темы — поэтические занятия Вордсворта, воспоминания о Тавриде, Мицкевиче и его импровизациях, о петербургских девах, о Дельвиге. Из сонетной тематики внешне полностью выпадают «девы» в 12 строке, что дало повод Л. П. Гроссману характеризовать эту строку как сугубо «наполняющую» и счесть ее как нарушающую сонетный канон (см. прим. 1). Если признать постепенное вытеснение на задний план собственно темы сонета и если вспомнить, что из шести сонетных шедевров Дельвига три посвящены любви и «девам» (точнее С. Д. Пономаревой), равно как многие другие стихи друга-поэта, тогда 12 строка стихотворения предстает в ином облике — как нагруженная глубинным смыслом16.

Самый неожиданный поворот в развитии темы представлен в последней строке — сонетном замке: «Гекзаметра священные напевы». Она существенно отличается от всех предшествующих строк строгим грамматическим, лексическим, ритмическим и фонетическим обликом. В ней наименьшее количество слов — всего три, причем только в этой строке все слова — полнозначные. В ней наименьшее количество ударных слогов — тоже три, причем их распределение строго периодично — на втором, шестом и десятом слоге, и все три ударения

234

падают на второй слог каждой из трех словоформ; распределение слогов по словоформам в двух межударных интервалах одно и то же.

В строке имеется дистантная инверсия — гекзаметра ... напевы, придающая ей возвышенный характер, но не приводящая к разрыву синтаксической связи (как в 8 строке).

Ударные слоги сонетного замка содержат только гласные, встречающиеся в рифмах стихотворения: [а — е — е]. Эпитет священные — центральное слово строки — отсылает к рифме первого терцета в строках 9 и 10 — отдаленной ~ стесненный (фонически поддержанной словом мгновенно в 11 строке). Этот эпитет дает подлинную хвалебную оценку гекзаметра, чего не удостаивается в стихотворении сам сонет.

Синтаксическая конструкция в последних двух строках находится в противоречии с их семантикой: хотя говорится о предпочтении сонета гекзаметру, т. е. по смыслу сонет наделяется более высоким рангом, его местоименное обозначение задвинуто в предпоследней строке в позицию предложного дополнения, окруженного служебными словами, а гекзаметр назван в торжественно звучащем сонетном замке своим именем, занимающим место в группе прямого дополнения. Можно сравнить конструкцию последних двух строк с написанными осенью того же года строками из V строфы последней главы «Евгения Онегина» — о Музе поэта — «... позабыла речь богов / Для скудных, странных языков, / Для песен степи ей любезной...», — в которых смысловая и лексико-синтаксическая значимости группы предложного дополнения согласованы.

Итак, сонетный замок в стихотворении, посвященном сонету, представляет собой торжественную хвалу гекзаметру. О сонете же мы узнаем только то, что он принимает разные облики — вместилища или покрывала, ограничивающего свободу, переменчивого живого существа или просто некоторого обобщенного средства для достижения определенных целей. Поэтическая мысль ближе к концу стихотворения все более и более удаляется от его предмета, чтобы обратиться в сонетном замке к отвергнутому Дельвигом гекзаметру.

Интересно сопоставить крайние строки двух сонетов — Вордсворта и Пушкина. В первых строках обоих стихотворений

235

выражено отрицание презрения к сонету, в последних строках говорится о напевах стихотворной формы. Однако Вордсворт имеет в виду «оживляющие душу напевы» сонетов Мильтона, а Пушкин — напевы другой формы — гекзаметра, в чем проявляется скрытая полемика с английским поэтом.

Можно сказать, что, в отличие от сонета Вордсворта, сонет Пушкина отнюдь не комплиментарен и гораздо более сдержан, пожалуй, даже критичен, по отношению к своему предмету. Наш поэт с некоторой отчужденностью глядит на эту стихотворную форму и нигде не дает ей собственной высокой оценки. Пушкин вряд ли присоединился бы к той характеристике сонета, которую ему дает Вордсворт в упомянутом выше сонете: «In truth, the prison, unto which we doom / Ourselves, no prison is <...>» («И кто в тюрьме свой дом увидеть мог, / Тот не в тюрьме» — перевод В. Левика). Пушкина твердая форма сонета ограничивает, и поэтому понятно то обстоятельство, что после «Сонета» наш поэт обратился к ней еще только дважды. Понятно также его замечание в незавершенном стихотворении 1833 г., обращенное к «классику Депрео»: «Ты слишком превознес достоинства сонета».

4

Второй и третий сонеты были написаны в течение двух июльских дней — 7 и 8 июля 1830 года. В них еще более явно, чем в первом сонете, ощущаются «сломы» медленно и плавно катящихся сонетных волн.

Начало второго сонета — «Поэту» — в отношении синтаксического построения фраз и их распределения по строкам — несколько напоминает первый катрен предшествующего сонета: каждая строка синтаксически самодостаточна, интонация торжественна, нет внутристиховых пауз и переносов. Однако во втором катрене первая же его строка дает резкий слом поэтического повествования: две паузы (из которых вторая весьма долгая) и перенос — «Ты царь: живи один. Дорогою свободной ...». Эта же строка своей второй половиной знаменует новый слом — частичное возвращение к ритму первого катрена,

236

— начиная фразу, занимающую самое большое стиховое пространство по сравнению со всеми предшествующими фразами в первом и втором сонете — три с половиной строки. Тем разительнее выглядит третий нарративный слом — контраст, наблюдаемый нами в первой терцетной строке — 9 строке сонета:

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд.

Строка разделена внутристиховой паузой на две равные части — по шесть слогов каждая. Она изобилует местоимениями: из девяти словоформ — шесть местоименных, одна — предлог и только две последних — полнозначные. Местоименная отсылка — от впервые появляющегося местоимения третьего лица — они — к существительному наград в 8 строке — пересекает границу между катренной и терцетной частями сонета.

Среди шести местоименных словоформ — только четыре лексемы: ОНИ, САМ, ТЫ и СВОЙ, причем словоформы, принадлежащие к повторяющимся лексемам ТЫ и САМ, синтаксически связаны. После шестого — ударного — слога идут подряд три односложных местоимения, каждое из которых потенциально ударно, т. е. здесь мы наблюдаем потенциально «спондейный» отрезок, несколько утяжеляющий стих. Местоименность, отрывистость и ритмическая тяжесть этой строки контастируют с торжественной протяженностью предшествующей фразы (в которой из 18 словоформ — только две структурно-грамматические — частица не и предлог за, одна — местоименная — тебя, а слоговая длина словоформ довольно значительна: одна словоформа содержит 6 слогов, две — по 4, четыре — по 3, семь — по 2, четыре — по 1). Словоформа суд отсылает к третьей строке, где говорится о «суде глупца». Возникает впечатление, что голос повествователя как бы пресекается; торжественно звучащие доводы катренов его самого как бы не убеждают, он ищет новые в коротких фразах, увязая и словно запутываясь в местоимениях.

В последующих строках — новые доводы, и снова повторяются местоимения. В терцетах уже ничего не остается от торжественности, от «превосходительного покоя»17 катренов; в них

237

слышится взволнованная, несколько торопливая и сбивчивая речь повествователя, которому торжественная аргументация первых двух катренов кажется недостаточной. В 10 строке по существу повторяется мысль предшествующей, а вопросительный возглас 11 строки — «Ты им доволен ли, взыскательный художник?», — педалируемый повтором «Доволен?» в начале следующей строки, резко нарушает провозглашенное Буало правило сонетного канона — о недопустимости повторения в сонете полнозначных слов. Здесь же повтор подчеркнут тем, что это слово находится в начале строки и создает редкую внутристиховую паузу, разрезающую вторую стопу в строке (после ее третьего слога).

После самого «беззаконного» во всех сонетах лексического повтора в 12 строке на переломе между терцетами мы наблюдаем четвертый нарративный слом: переход к инвективе, обращенной к толпе.

Сонетный замок — «И в детской резвости колеблет твой треножник» — задает совершенно неожиданное освещение темы толпы после наполненных желчью предшествующих двух строк. Брань и глумление толпы оборачиваются «детской резвостью» (напомним о «детских насмешках» толпы у Сент-Бёва); «превосходительный покой», «твердость, спокойствие и угрюмство», к которым повествователь призывает поэта в катренах, сменяются снисходительностью к той же толпе. Как и в первом сонете, последняя строка неожиданна.

5

Третий сонет — «Мадона», самый «медлительный», несколько тяжеловесный, отличается необычайной пространностью фраз: в нем их всего четыре, из которых первые две занимают 11 строк. Начало сонета — в противоположность первым катренам предшествующих сонетов — отмечено синтаксической изысканностью и семантической перегруженностью; отрицаемое во фразе событие наполнено действующими лицами и тем, что их окружает: сам автор, старинные картины, жилище автора, посетитель и знатоки живописи18. Пунктуационно фраза первого катрена завершена, однако семантически она не

238

закончена: отрицание не, открывающее сонет, предполагает противопоставление («Не множеством картин ...» — но чем?), однако его второй член в катрене не задан.

Семь следующих строк — второй катрен и первый терцет — заполнены одной фразой — одним синтаксическим периодом, разрешающим начатое в первом катрене противопоставление. Эта фраза повторяет синтаксическое строение первой: «главное предложение + придаточное цели» — с тем отличием, что здесь граница между главным и придаточным проходит не между строк, а разрезает 7 строку после первой стопы. Снова, как во втором сонете, повторяется полнозначное слово: одной картины — одной — одни, без ангелов19. Эта серия повторов поддержана антитезой — «не множеством картин vs. одной картины». Вторая серия лексических повторов охватывает словоформы с корнем жела-: «желал — желал — желания». Каждая из этих двух серий «вертикальных» повторов связана с одним и тем же ритмическим местом в строке: первая — со вторым ударным слогом, вторая — с восьмым; вертикальные повторы ритмически педалированы. (Еще один вертикальный лексический повтор представлен словоформами картин и картины, с ударениями на шестом и четвертом слоге в соответствующих строках.)

В придаточном предложении второй, самой протяженной, фразы сонета группа подлежащего — «Пречистая и наш Божественный Спаситель» (8 строка) — и сказуемое «Взирали» (10 строка) разъединены границей между катренной и терцетной частями — может быть, самое разительное отступление от сонетного канона!20 — и обособлением в 9 строке, дополнительно характеризующим группу подлежащего (любопытен вариант расположения строк в беловом автографе, в котором не было отдаления сказуемого от подлежащего, как в окончательном варианте). После сказуемого «взирали» следуют новые дополнительные характеристики подлежащего — «кроткие, во славе и в лучах, / Одни, без ангелов, под пальмою Сиона». Повторение слов, резкое синтаксическое обособление и переход через катренно-терцетную границу — явственные нарушения сонетного канона.

239

Новое отклонение ожидает нас в первой строке второго терцета — внутристиховая пауза перед последней стопой, выделяющая словоформу творец, начинающую последнюю фразу сонета. В ней новые лексические повторы — горизонтальные, сменяющие вертикальные: местоименная словоформа тебя и прилагательное чистейший в разных формах. И уже привычная неожиданность, привносимая последней строкой21.

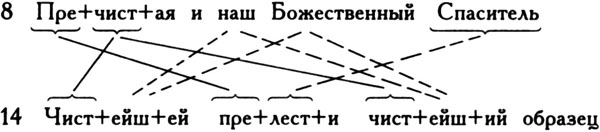

В ней мы видим отсылку к восьмой строке — «Пречистая и наш божественный спаситель»22. Морфемные и звуковые переклички этих двух строк — восьмой и четырнадцатой — поразительны (первые отмечены сплошными линиями, вторые — пунктирными):

Последняя строка повторяет морфемы словоформы Пречистая в словоформах прилагательного ЧИСТЕЙШИЙ и прелести (отмечено в [Архангельский 1994]), хотя в последней выделение сегмента пре- чисто этимологическое. В сонетном замке не только повторяются морфемы словоформы Пречистая — совпадает грамматический смысл этой словоформы и прилагательного чистейший как превосходной степени, в первом случае выраженной приставкой пре-, во втором — суффиксом -ейш. Этот последний отражен фонически в шипящих звуках словоформ наш и Божественный 8 строки. Все согласные последней словоформы 8 строки вкладываются в консонантный состав прелести. Ударный гласный [е] пронизывает всю строку в четырех ударных слогах; в предшествующих сонетах последнюю строку также отличает доминирование ударного [е]: в первом сонете серия ударных слогов — [а — е — е], во втором — [е — е — е — о — о].

Мы видим, что сонетный замок «Мадоны» представляет собой микрошедевр звукового поэтического искусства, протягивая вокалический ряд на [е] и являя «игру» глухих и сонорных,

240

перемежающих друг друга в звуковой цепочке (знак | показывает границу между словоформами):

[ ч’ — с’ — т’ — j — ш — й | п — р’ — л’ — с’ — т’ |

ч’ — с’ — т’ — j — ш — й | б — р — з’ — ц ]

Начальная и конечная аффрикаты строки — мягкая [ч’] и твердая [ц] — обрамляют цепочку смычных и фрикативных глухих, «синтезируя» их в себе: первая аффриката — [т] и [ш], вторая — [т] и [с]; эти согласные — в смягченном облике — пронизывают первые три словоформы строки. Последняя словоформа — образец — фонически как бы вторит словоформе прелести: первые два согласных звука [б — р] составляют более звучную и твердую пару по отношению к [п — р’], следующий звонкий [з’] продолжает озвончение относительно [с’], однако завершающая консонатную «партию» строки аффриката [ц], поддерживая — по признаку твердости — направление консонантного движения, по признаку звучности дает отказный поворот к глухости. Звучный твердый взрыв в последней словоформе несколько нивелируется противоположно направленным оглушением в последнем звуке23.

Дерзнем связать описанные морфемные и звуковые переклички и фонические особенности последней строки (озвончение-отвердение консонантного облика словоформы прелести в последней словоформе строки) с утверждением поэта его права говорить о преклонении перед красотой любимой женщины тем же языком, каким он говорит о преклонении перед образами Богоматери и Христа. В последних трех строках «кощунственно» нарушается сонетный канон: резкая межфразовая пауза в конце 12 строки, настойчивое повторение слов (тебя — тебя, чистейшей — чистейший); в последней строке — упомянутая рискованная «морфемная» перекличка образа земной красоты с божественными образами 8 строки. В центр сонетного замка смело поставлена словоформа прелести — с ее возможной (этимологически исходной) интерпретацией ‘соблазн’, значительно более вероятной в пушкинское время, чем ныне (и спокойно пропущенной цензурой). Поэт как бы заявляет: «Пусть ревнители религиозной чистоты усматривают в прелести

241

кощунственный смысл — я говорю о чистой красоте и не боюсь сопоставлять ее с божественным величием».

Религиозно-нравственная проблема «Мадоны» поставлена в упомянутой статье [Архангельский 1994: 232], автору которой нельзя не отдать должное: он заметил то, мимо чего прошли многие, в том числе цензура24. Однако мы никак не разделяем его оценки нравственного смысла «Мадоны». По А. Н. Архангельскому, «Мадона» — «одно из самых какофонично звучащих (для нынешнего религиозно-этимологического слуха) стихотворений в русской лирике»; ему «труднопереносима» отмеченная выше морфемная связь наименований божественного и земного образов. Говорится о «языковой неудаче» Пушкина в «Мадоне»: слово желания, по мнению Архангельского, неоправданно принимает множественное число: ведь в предшествующем катрене — говорит Архангельский — речь идет только об одном желании; он негодует по поводу замены божественных образов образом земной женщины (вовсе, заметим, не жены поэта во время создания сонета, а его невесты). Архангельский отчитывает автора «Мадоны» в чисто «абрамтерцевской» манере, что само по себе — по прошествии лет, предавших сочинение Терца вполне заслуженному забвению, — вызывает недоумение. Впрочем, Архангельский «вздрагивает» и от строк митрополита Московского Филарета (Дроздова): «... разговор его [архимандрита Феофила] об Унии, признаюсь, не прельстил меня» (полагаем, что разрядка принадлежит Архангельскому, а не Филарету или использованному Архангельским источнику), — поскольку Архангельскому «невыносим» сегмент лесть в составе слов прелесть, прельщать в религиозном контексте. Приходится констатировать, что в данном случае мы имеем дело исключительно с личными проблемами самого А. Н. Архангельского, которые им поданы как имеющие общую значимость.

Неприятие Архангельским слова прелесть в последней строке «Мадоны» тем более удивляет, что он сам через страницу вполне профессионально разъясняет: «<...> на равных правах действовали омонимы [здесь разрядка Архангельского. — Н. П.]. В составе «светского» интеллектуально-бытового языка «прелесть» отнюдь не восходила к «лести». Она вообще ни к чему не восходила, воспринималась (и, по существу, была) неделимой, неразложимой на элементы словоформой, способной служить основой для будущих языковых образований, но не имеющей предыстории. А в составе «церковного» (и построенного на основе его риторических законов — «политического») языка, наоборот, «прелесть» была производным от «лести», но не имела и не могла иметь производных от себя самой».

Что ж, контекст последней строки пушкинского сонета несколько удален от религиозного контекста и в какой-то степени противопоставлен ему. Уместно напомнить и о том, что множественное число существительного в русском языке не всегда напрямую связано со смыслом ‘более одного’: оно

242

может выражать высокую степень или неопределенность. Иными словами, желания не означает непременно ‘совокупность желаний в количестве более одного’, а может означать и ‘некоторое сильное желание’, и ‘неопределеннную совокупность желаний’. Полагаем, что наставлять Пушкина в вопросах грамматической семантики — занятие весьма неблагодарное: известна его необыкновенная чуткость к взаимодействию грамматических значений в поэтическом тексте, отмеченная еще в работах Р. О. Якобсона [1983].

Обратим внимание на то, что земная любовь, сменяющая в сонете божественные образы, ниспослана поэту самим Богом и тем самым благословлена им («Творец тебя мне ниспослал...»).

В. С. Непомнящий [1997] (также несколько недоуменно реагирующий на эскападу Архангельского, хотя и видящий в его «постановке вопроса» непонятную для нас «суровую правоту» — с. 214), сопоставляя неожиданные лексические переклички в разных по темам стихотворениях первой половины 1830 года, справедливо усматривает в них языковое единство и одно «локальное лирическое пространство»: «религиозное чувство говорит языком любви, и наоборот» (с. 206) [о двух стихотворениях, помеченных 19 января, — ответ Филарету «В часы забав иль праздной скуки» и «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»]; «<...> просто о любви он говорит языком поэзии, а о поэзии — языком любви» (с. 210) [о лексических перекличках в стихотворении «Когда в объятия мои» и в первом сонете]. Полагаем, что единение Поэзии, Любви и Религии охватывает творческую и житейскую ипостаси Пушкина вообще: вспомним дважды повторяемый ряд в самом знаменитом любовном стихотворении в русской поэзии:

И Божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Нам представляется, что в пределах каждого из сонетов и в сонетном триптихе в целом Пушкин последовательно и неуклонно приближает тему к себе, к своему личному поэтическому и житейскому миру. Надеемся, что выше было показано, как в каждом из трех сонетов по мере движения поэтического повествования к концу стихотворения оно приобретает все более личный и более раскованный характер.

К концу первого сонета повествование все ближе подходит к миру автора, завершаясь упоминанием друга Дельвига; во втором сонете оно затрагивает сокровенные мысли автора о месте поэта и о его независимости; третий сонет касается его «религиозной интимности» ([Непомнящий 1997: 214]).

243

Движение автора сонетов к самому себе проявляется, в частности, в употреблении местоимений. В первом сонете преобладает местоимение третьего лица он: девять раз, при двух местоимениях первого лица — наши, нас. Второй сонет отмечен местоимением второго лица ты: семь раз, дважды местоимение твой и дважды свой, относящееся к ты; два раза встречается местоимение третьего лица — они [награды], им [трудом]. Третий сонет объединяет местоимения всех трех лиц, из которых преобладает первое: четыре раза местоимение я в разных падежных формах, трижды мой, один раз свой, относящееся к я, один раз наш; дважды ты в форме тебя в предпоследней строке; трижды местоимение третьего лица.

***

Три шедевра искусства сонета не получили продолжения у Пушкина. Поэт «отдал честь классицизму» и при этом значительно отошел от его канонов. Сонет все-таки стеснял его и остался ему чужд, что, собственно, и составило скрытый смысл первого из стихотворений сонетного триптиха. Придя к самому себе и приведя читателя в свой «простой угол» в «Мадоне», Пушкин завершил свой сонетный цикл и навсегда расстался с этой стихотворной формой, чтобы осенью 1830 года в Болдине обратиться к элегическому дистиху, октаве и терцинам*.

ПРИМЕЧАНИЯ

Изложено в докладе на 135 заседании Пушкинской комиссии 12 марта 1998 г.

1 Л. П. Гроссман указывает и другие «вольности» [1925: 133]:

«Строгость формы не приемлет и таких обычных сочетаний, как

244

«жар любви», «суетный свет», «восторженные похвалы». Позволительно подвергнуть сомнению в этой форме, существенный признак которой — безупречность, такие явно «наполняющие» строки, как «У нас еще его не знали девы», или такие синтаксические образования, как «усовершенствуя» (при предыдущим «иди» и последующем «не требуя»). Все это, вполне допустимое в обычном стихотворении, нетерпимо в сонете, который решительно отводит от себя всякую поэтическую вольность, намеренно увеличивая и усложняя трудности».

Нам не представляется убедительным отнесение к «вольностям» указанных Гроссманом словосочетаний и строки́ — при согласии с ним в отношении затрудненности (думается, намеренной) деепричастной формы усовершенствуя. О смысловой содержательности 12 строки в первом пушкинском сонете, «наполняющей» — по характеристике Гроссмана, говорится в разделе 3 настоящей работы. (Вольности пушкинских сонетов более подробно разобраны в статье [Гроссман 1929б], являющейся несколько расширенным вариантом [Гроссман 1925].)

2 Н. В. Яковлев говорит о «нелюбви Пушкина к постоянным строфическим формам», даже называет сонет «старой антипатией» Пушкина [Яковлев 1926: 113], что нам представляется явным преувеличением; Б. В. Томашевский отмечает: «<...> Пушкин долгое время отрицал и сонеты [наряду с триолетами, рондо и т. п.], пока не пересмотрел этого вопроса под натиском романтической поэзии на Западе и в России» [Томашевский 1958: 63] (см. также [Томашевский 1930]).

3 Любопытно, что серебряный век русского искусства сопровождается золотым веком русского сонета — с сонетными шедеврами Брюсова, Бальмонта, Вячеслава Иванова, Волошина...

4 Вопрос о связи онегинской строфы с сонетом слишком сложен, чтобы рассматривать его здесь сколько-нибудь подробно. (Об одном источнике онегинской строфы см. недавнее интересное исследование [Сперантов 1996].) Многчисленные формальные аналогии между онегинской строфой и сонетом были указаны Л. П. Гроссманом [1929а]. Ср. также мнение современного исследователя: «<...> трудно поверить, что при создании этой [онегинской] строфы и воплощении ее возможностей поэт хотя бы косвенно не получил вдохновение от сонетной формы» [Шерр 1996: 324—325]. Впрочем, русская поэзия в самом начале 20-х годов давала немногое для вдохновения такого рода: кроме сонетов В. Туманского «К Лиле» 1819 года и Катенина «Из Филикайя» того же 1822 года, когда были созданы первые сонетные шедеврам Дельвига, как кажется, упомянуть нечего.

5 Можно лишь изумляться тому, что открытие четвертого сонета у Пушкина было сделано иностранцем! — К сожалению, мы не имеем возможности достаточно подробно останавливаться на замечательных наблюдениях Дж. Т. Шоу, относящихся к «сонету Мнишка», а также вообще

245

к «пушкинской поэтике неожиданного» (глубокая и блестящая формулировка, вынесенная автором в название его книги). Отметим лишь бесспорную убедительность связи, установленной Дж. Т. Шоу, между двенадцатой сценой «Бориса Годунова» и пятой (последней) сценой первого акта «Ромео и Джульетты», где тоже есть сонеты, действие тоже происходит на балу и намечаются темы, общие с «сонетом Мнишка» (в репликах старого Капулетти по поводу ушедшей молодости и нравах новой молодежи).

6 Достаточно сказать, что в Москве в 1829 г. в двух «книжках» выходит «Опыт сонетов» М. И. Максимова (поэта, чьи даты жизни не установлены), в предисловии к которому говорится: «Сонеты у нас почти были забыты, мелькая изредка только в периодических изданиях; наконец польский Стихотворец Мицкевич, напечатавший сонеты свои в Москве, дал им некоторый ход в нашей Литературе» (цит. по [РС 1983: 452]). Любопытно также свидетельство самого Мицкевича, писавшего 22 марта 1828 г. А. Э. Одынцу: «Ты просишь, чтобы я прислал тебе русские переводы моих стихов. Пришлось бы отправить большой пакет. Почти во всех альманахах (а их здесь выходит множество) фигурируют мои сонеты, они имеются уже в нескольких переводах. Я уже видел русские сонеты в духе моих» (цит. по [Титаренко 1985: 114, прим. 1]). Следует обратить внимание на то, что письмо к Одынцу относится к времени общения Пушкина и Мицкевича в Петербурге, когда Пушкин мог слушать сонеты Мицкевича в его исполнении на польском языке (наряду с его французскими импровизациями). При столь явном интересе к сонетам польского поэта это предположение выглядит вполне правдоподобным.

7 Знаменитый сонет Вордсворта, опубликованный впервые в 1827 году, Пушкин прочитал, скорее всего, по парижскому изданию 1828 г. (издательство Galignani; см. [Сурат 1998: прим. 1]). По предположению В. А. Сайтанова (устное сообщение), эта книга была в библиотеке Пушкина, который мог ее передать на время для перевода Жуковскому, у которого книга и осталась (подобно сборнику английских стихов, посланному Ишимовой в день дуэли). В пользу этого предположения говорит краткое замечание Жуковского в его записке Пушкину (первая половина марта 1836 г.): «С Вортсвортом постараюсь переведаться». В. А. Сайтанов сообщил автору этих строк, что этот экземпляр издания Вордсворта находится в Томском государственном университете среди книг Жуковского. (Автор благодарен В. А. Сайтанову за ценную консультацию.)

8 Этот сборник (вышедший под псевдонимом — «Жизнь, стихотворения и мысли Иосифа Делорма») и следующая книга Сент-Бёва («Утешения. Стихотворения Сент-Бёва», Париж, 1830) удостоились весьма

246

благожелательной рецензии Пушкина, с обширными цитатами, в «Литературной газете» (1831).

9 Об этой знаменитой строке, ее связи с высказываниями о Данте Батюшкова и отличиях концепции Пушкина в «Сонете» от концепции Вордсворта и Сент-Бёва см. в статье [Вацуро 1995: 376—377, 385].

10 Интересно предположение Т. А. Касаткиной (высказанное при обсуждении доклада автора на заседании Пушкинской комиссии) о том, что прозаизм упоминания «орудия» в шестой строке пушкинского «Сонета» «наведен» именно этой предпоследней строкой сонета Вордсворта.

11 «<...> в поэзии Пушкина путеводная значимость морфологической и синтаксической ткани сплетается и соперничает с художественной ролью словесных тропов, нередко овладевая стихами и превращаясь в главного, даже единственнного носителя их сокровенной символики» [Якобсон 1983: 462]. В этой работе Р. О. Якобсон демонстрирует тонкую «игру» «грамматических фигур» в двух стихотворениях Пушкина.

12 «Синтаксическая необязательность» шестой строки была отмечена В. С. Листовым на упомянутом заседании Пушкинской комиссии.

13 Автору неизвестны опыты установления достаточно четких правил, регулирующих соотнесение видовременных форм глаголов в сложноподчиненных предложениях времени (и других типов). В Академической грамматике [РГ 1980: 542] читаем: «<...> в этих [временны́х сложноподчиненных] предложениях не допускается разобщенность (разрыв) синтаксических временных планов. Поэтому глаголы-сказуемые главной и придаточной части либо имеют одну и ту же временную форму, либо оформлены по принципу временного контакта, т. е. исключают соположение формы буд. вр. с формой прош. вр.». Здесь не ясно, почему из всех несоответствий временных форм указаны только формы будущего и прошедшего: нам представляется затруднитетельным также соположение настоящего с прошедшим и настоящего с будущим (соположение же прош. времени сов. вида в главном предложении и наст. времени в придаточном, наблюдаемое во втором катрене «Сонета», вообще дает, как уже говорилось, синтаксически неприемлемую фразу). Во всяком случае ни одного примера подобных соположений в параграфах из [РГ 1980], посвященных предложениям с союзом когда (с. 542—545), не дается; там же сообщается — с. 545 — о том, что союз когда указывает «на факт соприкосновения ситуаций во времени». В другом месте [РГ 1980: 613] отмечает возможность «разобщенности» временных планов при союзе когда, употребленном в конструкциях с сопоставительным — точнее уступительным — значением: Меня измучили ... ежедневные посещения с просьбами о помощи, когда мне самому едва хватает на черный хлеб (Бунин).

247

14 Справедливости ради следует отметить, что в поэзии отступления от языковой нормы остаются для читателя незаметными весьма часто.

15 Автор настоящей работы провел следующий эксперимент: 35 испытуемым (в основном студентам лингвистического факультета московского вуза) было предложено выбрать оптимальное место для частицы еще во фразе Тогда мы его не знали. 20 человек поместили эту частицу после словоформы его (т. е. в соответствии с отвергнутым Пушкиным вариантом), 1 человек — перед ней, для 14 испытуемых эти два словопорядка оказались равно приемлемыми.

16 На возможную связь упоминания «дев» в 12 строке с любовными темами Дельвига автору указал В. М. Есипов.

17 О мотиве «превосходительного покоя» в поэтическом мире Пушкина см. у А. К. Жолковского [1996].

18 Нам представляется вероятной тематическая связь первых шести строк «Мадоны», с одной стороны, со стихотворением «Пора, мой друг, пора» 1835 г., обращенном тоже к Наталии Николаевне (где повторяются темы обители и трудов), а с другой — со стихотворением «Чаадаеву» 1821 г. («В уединении мой своенравный гений / Познал и тихий труд, и жажду размышлений. / Владею днем моим; с порядком дружен ум; / Учусь удерживать вниманье долгих дум <...>»; к темам уединения и труда добавляются «долгие думы», которые иконически отображаются в медленном течении сонетного повествования «Мадоны»).

19 Во время обсуждения доклада по данной работе на заседании Пушкинской комиссии В. С. Непомнящий высказал справедливые, на наш взгляд, соображения о перекличке повторения словоформ одной, одни в «Мадоне» с другими подобными случаями у Пушкина, например, в «Разговоре книгопродавца с поэтом»: «Она одна бы разумела / Стихи неясные мои; / Одна бы в сердце пламенела / Лампадой чистою любви!»; в стихотворении «Ненастный день потух»: «Там, под заветными скалами, / Теперь она сидит, печальна и одна... / Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует; / Никто ее колен в забвеньи не целует; / Одна... ничьим устам она не предает / Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных. / ... / Никто ее любви небесной не достоен. / Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен <...>».

20 В связи с этим необычайно поучительной выглядит следующая цитата из самого полного источника сведений о стиховедении пушкинского времени [Остолопов 1821, ч. 3: 207—208]:

«Надлежит наблюдать, чтобы в Сонете каждая строфа заключала смысл полный, отдельный от других строф. — Торквато Тасс, разбирая один Сонет Г. Делла Каза, допускает только перенос смысла из стиха в стих, уверяя, что сие доставляет сочинению величайшую важность (apportà grandissima gravità) по той причине, что непрерываемое продолжение мысли, удерживая скорое течение слова, производит некую медленность,

248

а медленность есть свойство важности. Но при таком разрешении великого Тасса крайне должно остерегаться, чтобы стихи не сделались прозаическими».

Пушкин не мог пройти мимо книги Остолопова. Не с этим ли «разрешением великого Тасса» связано (хотя бы отчасти) замедленное и важное течение поэтического повествования в «Мадоне»? — Трудно удержаться от продолжения цитирования статьи СОНЕТ из поэтического словаря [Остолопов 1821, ч. 3: 208], где сжато повторяются сонетные правила Буало (правда, без ссылки):

«Что принадлежит до прочего достоинства сего рода сочинений, то требуется, чтобы мысли были в нем обдуманы, чтобы стихи имели совершенную плавность и сладкозвучие, чтобы не было в словах неуместного повторения, чтобы рифмы были самые богатые; ибо слабая мысль, негладкий стих, неестественное выражение, натянутая рифма и, словом, самомалейшая погрешность не имеют в Сонете никакого извинения. Сверх того, надлежит оканчивать оный острою или, по крайней мере, не ожидаемою мыслию».

21 В работе [Строганов 1987: 27—28] последняя строка «Мадоны» остроумно связывается с латинской цитатой из Горация «Filiae pulchrae mater pulchrior» [Прелестной дочери прелестнейшая мать], приведенной Пушкиным в его незавершенной заметке 1820 г. «Мои замечания об русском театре».

22 Необычайно существенно то обстоятельство, что в беловом автографе от 8 июля 1830 г. мы видим другой вариант 8 строки — «Владычица и наш Божественный Спаситель», который в автографе, вписанном в альбом Ю. Н. Бартеневу 30 августа того же года, был заменен на еще не окончательный — «Пречистая и с ней играющий Спаситель». Как видим, окончательный вариант представляет собой контаминацию двух предшествовавших. Это обращение к соединению в наименовании Богородицы морфем пре- и чист- исполнено глубокой значимости.

23 Еще один случай консонантного взрыва в конце фразы (в знаменитом афоризме из «Путешествия в Арзрум» — «Мы ленивы и нелюбопытны») разобран нами в [Перцов 1997: 16].

24 По иронии судьбы, «Мадона» была напечатана — с ошибками — в альманахе с названием «Сиротка. Литературный альманах на 1831 год, изданный в пользу заведения призрения бедных сирот» (М., 1831), а затем перепечатана в «Литературной газете» (1831, № 15 от 12 марта). Как представляется, современники отнеслись к этому сонету вполне благожелательно (в отличие, скажем, от общественного мнения по поводу стихотворения «Дар напрасный, дар случайный»). Об этом говорит прославляющее Пушкина стихотворение Е. Ф. Розена «26-е мая» (дата рождения Пушкина), навеянное «Мадоной», с такими строками: «Есть празднество — великое для света: / Как торжество, как лучший день

249

весны, / Мы празднуем рождение Поэта, / Чей жизнию мы все оживлены! / Сей день богам в хвалу и честь мы ставим — / Так! Гения сошествие мы славим! ... разлился живой рассвет с востока... / Мадоны лик, как солнце восходил — / И веяли горé туманы рока / В дыхании светила из светил! / Сей чудный лик для нашего пророка / Игрой лучей весь мир преобразил. / И пролилась — в услышание света — / Сиона песнь из звучных уст Поэта». Стихотворение было послано автором Пушкину в июне 1831 года с просьбой о внесении поправок и разрешении напечатать; разрешение было дано.

ЛИТЕРАТУРА

Архангельский 1994 — Архангельский А. Огнь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопромат // Новый мир. 1994. № 2.

Вацуро 1985 — Вацуро В. Э. Русский сонет 1820-х годов и европейская романтическая традиция // Гармония противоположностей. Аспекты теории и истории сонета. — Тбилиси: ТГУ, 1985. С. 88—100.

Вацуро 1995 — Вацуро В. Э. Пушкин и Данте // Лотмановский сборник. Вып. 1. — М.: ИЦ — Гарант, 1995. С. 375—391.

Гроссман 1925 — Гроссман Л. П. Поэтика сонета // Проблемы поэтики. Сб. статей под ред. В. Я. Брюсова. — М.: Земля и фабрика, 1925. С. 115—140.

Гроссман 1929 а — Гроссман Л. П. Онегинская строфа // Гроссман Л. П. Борьба за стиль. — М.: Никитинские субботники, 1929. С. 62—121.

Гроссман 1929 б — Гроссман Л. П. Поэтика русского сонета // Гроссман Л. П. Борьба за стиль. — М.: Никитинские субботники, 1929. С. 122—144.

Жолковский 1996 — Жолковский А. К. ‘Превосходительный покой’: об одном инвариантном мотиве Пушкина // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приемы — Текст. — М.: АО Издательская группа «Прогресс», 1966. С. 240—260.

Квятковский 1966 — Квятковский А. П. Поэтический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1966.

Кибальник 1998 — Кибальник С. А. Художественная философия Пушкина. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.

Морозов 1915 — Морозов П. О. Пушкин и Сент-Бёв // Русский Библиофил. — Петроград, 1915. — Кн. 7 (ноябрь). С. 82—89.

250

Непомнящий 1997 — Непомнящий В. С. Из набросков о лирике Пушкина / 2. Три сонета и вокруг них // Московский пушкинист. Вып. IV. Ежегодный сборник. — М.: Наследие, 1997. С. 191—219.

Остолопов 1821 — Остолопов Н. [Ф.] Словарь Древней и Новой поэзии. Части 1—3. С.-Петербург, 1821.

Перцов 1994 — Перцов Н. В. Лингвистические заметки о поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне» // «Знак: сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А. Н. Журинского». — М.: Русский учебный центр МС, 1994. С. 278—297.

Перцов 1996 — Перцов Н. В. О языковом иконизме Пушкина (Из комментариев к «Домику в Коломне») // Московский пушкинист. Вып. II. — М.: Наследие, 1996. С. 166—201.

Перцов 1997 — Перцов Н. В. Об одном афоризме // Московский пушкинист. Вып. IV. — М.: Наследие, 1997. С. 15—22.

РГ 1980 — Русская грамматика. Том II. Синтаксис. — М.: Наука, 1980.

РС 1983 — Русский сонет: Сонеты русских поэтов XVIII — начала XX века / Сост., вступ. ст., подготовка текстов и примеч. Б. Романова. — М.: Сов. Россия, 1983.

Сайтанов 1979 — Сайтанов В. А. Пушкин и английские поэты озерной школы. АКД. — М., 1979.

Сперантов 1996 — Сперантов В. В. Miscellanea poetologica: 1. Был ли кн. Шаликов изобретателем «онегинской строфы»? // Philologica, т. 3, № 5—7, 1996. С. 125—131.

Строганов 1987 — Строганов М. В. Пушкин и Мадона // А. С. Пушкин. Проблемы творчества. — Калинин: КГУ, 1987. С. 15—34.

Сурат 1998 — Сурат И. З. «Сонет» // Наст. сб., с. 211—216.

Титаренко 1985 — Титаренко С. Д. «Крымские сонеты» А. Мицкевича в русских переводах и развитие сонета в конце 20-х — 30-е гг. XIX века // Гармония противоположностей. Аспекты теории и истории сонета. — Тбилиси: ТГУ, 1985. С. 101—116.

Томашевский 1930 — Томашеский Б. В. Сонет // А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 6 томах. Том 6. Путеводитель по Пушкину. — М. — Л.: XL, 1930—1931. С. 340.

Томашевский 1958 — Томашевский Б. В. Строфика Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Том II. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 49—184.

Шерр 1996 — Шерр Б. Русский сонет // Русский стих: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика: В честь 60-летия М. Л. Гаспарова. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1996. С. 311—326.

Якобсон 1983 — Якобсон Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. — М.: Радуга, 1983. С. 462—482.

251

Яковлев 1926 — Яковлев Н. В. Сонеты Пушкина в сравнительно-историческом освещении // Пушкин в мировой литературе. Сборник статей. — Л.: Гос. изд., 1926. С. 113—132.

Shaw 1993 — Shaw J. T. Pushkin’s poetics of the unexpected: The nonrhymed lines in the rhymed poetry and the rhymed lines in the nonrhymed poetry. — Columbus, Ohio: Slavica Publishers, Inc., 1993.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СОНЕТЫ ВОРДСВОРТА И СЕНТ-БЁВА

William Wordsworth

Nuns fret not at their Convent’s narrow room;

And Hermits are contented with their Cells;

And Students with their pensive Citadels;

Maids at the Wheel, the Weaver at his Loom,

Sit blithe and happy; Bees that soar for bloom,

High as the highest Peak of Furness Fells,

Will murmur by the hour in Foxglove bells:

In truth, the prison, unto which we doom

Ourselves, no prison is: and hence to me,

In sundry moods, ’twas pastime to be bound

Within the Sonnet’s scanty plot of ground:

Pleased if some Souls (for such there needs must be)

Who have felt the weight of too much liberty,

Should find short solace there, as I have found.

Монахини не жалуются на тесные кельи своего Монастыря;

Отшельники довольны своими Обителями;

Студенты — своими задумчивыми Цитаделями;

Девицы у прялки, Ткач у своего Станка

Сидят веселые и довольные; Пчелы, которые поднимаются за цветом

Так высоко, как высочайшая Вершина Гор Фернса,

Жужжат часами в колокольчиках Наперстянки;

И в самом деле, тюрьма, на которую мы обрекаем

Себя сами, уже не тюрьма; и вот поэтому мне,

В самом разном расположении духа, было приятно оказаться связанным

252

В пределах скудного участка земли Сонета:

Я рад, если какие-нибудь Души (а ведь такие должны непременно быть),

Которые ощутили бремя слишком большой свободы,

Найдут хотя бы краткое утешение в нем, как нашел я.

* * *

There is a pleasure in poetic pains

Which only Poets know — ’twas rightly said;

Whom could the Muses else allure to tread

Their smoothest paths, to wear their lightest chains?

When happiest Fancy has inspired the Strains,

How oft the malice of the luckless word

Pursues the Enthusiast to the social board,

Haunts him belated on the silent plains!

Yet he repines not, if his thought stands clear

At last of hindrance and obscurity,

Fresh as the star that crowns the brow of Morn;

Bright, speckless as a softly-moulded tear

The moment it has left the Virgin’s eye,

Or rain-drop lingering on the pointed Thorn.

Есть наслаждение в поэтических страданиях,

Которое знают только Поэты — это было справедливо сказано;

Кого другого могли бы Музы увлечь

На свои наировнейшие тропинки, облечь в свои наилегчайшие оковы?

Когда счастливая Фантазия воодушевила Напевы,

Как часто злоба неудачного слова

Доводит Вдохновенного до края бедности,

Застигает его ночью на безмолвных равнинах!

Но он не ропщет, если его мысль пребывает свободной

Наконец от помех и мрака,

Яркой, как звезда, которая венчает чело Утра;

Светлой, незапятнанной, как мягко округлившаяся слеза

В момент, когда она излилась из ока Девы,

Или капля дождя, медлящая на остром Шипе.

253

* * *

Charles Saint-Beuve

Quand le Poète en pleurs, à la main une lyre,

Poursuivant les beautés dont son coeur est épris,

A travers les roches, les monts, les prés fleuris,

Les nuages, les vents, mystérieux empire,

S’élance, et plane seul, et qu’il chante et soupire,

La foule en bas souvent, qui veux rire a tout prix,

S’attroupe, et l’accueillant au retour par des cris,

Le montre au doigt; et tous, pauvres insensés, d’en rire!

Mais tous ces cris, Poète, et ces rires d’enfants,

Et ces mépris, si doux au rivaux triomphants,

Que t’emporte, si rien n’obscurcit ta penseé,

Pure, aussi pure en toi qu’un rayon du matin,

Que la goutte de pleurs qu’un vierge a verseé,

Ou la pluie en avril sur la ronce et le thym?

Когда Поэт в слезах, с лирой в руке,

Следуя за прекрасными вымыслами своего сердца,

Через скалы, горы, цветущие луга,

Облака, ветры, волшебную страну

Устремляется ввысь, и витает в одиночестве, поет и вздыхает,

Нередко внизу толпа, которая готова смеяться надо всем,

Стекается и, встречая его на обратном пути криками,

Показывает на него пальцем; и все, несчастные безумцы, над ним потешаются!

Но все эти крики, Поэт, и эти детские насмешки,

И это презрение, столь сладостное для торжествующих соперников,

Что́ они тебе, если ничто не затемняет твоей мысли,

Чистой, такой же чистой в тебе, как утренний луч,

Как капля слез, пролитая девой,

Как апрельский дождь на терновнике или чабреце?