249

О текстологии «Евгения Онегина»

(орфография, поэтика и семантика)*

Широкомасштабная модернизация текста памятников художественной литературы, централизованно проводившаяся в нашей стране после орфографической реформы 1918 г., отнюдь не закончилась вместе со сменой идеологического режима. Голоса, предупреждавшие, что эти действия не безвредны и не могут пройти для русской культуры безнаказанно, раздавались за это время не раз. Однако многие филологи, в том числе высококвалифицированные, — кто по недомыслию, а кто выполняя социальный заказ — настаивали (и продолжают настаивать) на том, что ничего, кроме пользы, осовременивание памятников не принесет. «В числе возражений против новой орфографии, — писал Н. С. Державин в 1920 г., — нам приходилось слышать, между прочим, ссылку на то, что перепечатка по новой орфографии наших классиков неминуемо должна повлечь за собой порчу их языка» (Державин 1920: 15). Опровержению этого «заблуждения» Державин посвятил статью. Разобрав одну за другой несколько орфограмм, он всякий раз приходил к выводу вроде того, что был сделан им по поводу правописания прилагательных мужского рода: «Сохраним ли мы, перепечатывая, пушкинский текст, его ой<,> или заменим это ой окончанием ый, язык пушкинский от этого не пострадает» (Державин 1920: 17).

Несостоятельность этого вывода, сохраняющего всю свою силу для редакторов нового академического собрания сочинений Пушкина (см. Пушкин 1999: 566—567), я собираюсь показать на ряде примеров, начав со знаменитой строки «Евгения Онегина», текстологическая недостоверность которой уже не раз становилась предметом обсуждения. В 1962 г. П. Н. Берков усомнился в правильности текста XVIII строфы 1-й главы, где Пушкин дает широкую панораму русского театра на рубеже столетий. По данным исследователя, до 1936 г. вторая строка этой строфы во всех без исключения изданиях

250

печаталась: Сатиры смелой властелин. Начиная с 1936 г. она стала читаться по-другому: Сатиры смелый властелин (см. Пушкин 1936а: 105; 1936б: 16; 1936в: 277; и др.)1. С точки зрения смысла и образности второй вариант ученому показался неудачнее первого: «<...> эпитет „смелый“ ничего не добавляет к нашему пониманию <...> Возможно ли такое сочетание: „Робкий, трусливый, боязливый, несмелый властелин сатиры?“ Нет! Но „сатира смелая“ противопоставляется „сатире несмелой, робкой, боязливой, трусливой“» (Берков 1962: 63)2.

Поскольку чтение, утвердившееся после 1935 г., не было аргументировано в печати, Берков попытался выяснить, на чем базировалось решение, изменившее традиционный текст: «На вопрос, обращенный мной к одному из членов бывшей редакции академического собрания сочинений Пушкина, Д. Д. Благому, — не помнит ли он, как произошла замена стиха „Сатиры смелой властелин“ стихом „Сатиры смелый властелин“, мне было сообщено следующее: на заседании редакции Б. В. Томашевский указал, что Пушкин не различал форм на ый и ой и пользовался ими на равных правах, поэтому наличие в беловом тексте поэта стиха с формой ый было принято как окончательное доказательство того, что Пушкин читал спорный стих так: „Сатиры смелый властелин“» (Берков 1962: 61—62).

Не будучи вполне убежден в правильности такого решения, Берков предпринял самостоятельные разыскания. Они показали, что «1) в черновике окончание слова „смелый“ или „смелой“ неясно, но скорее всего „смелой“; 2) в каллиграфически написанной беловой отчетливо читается „смелый“; 3) в четырех прижизненных изданиях первой главы неизменно — „смелой“» (Берков 1962: 62). При этом в списке ошибок, приложенном к отдельному изданию главы 6-й (Пушкин 1828а, гл. VI: 46—47), среди 14 исправлений, касающихся 1-й песни, замены смелой на смелый нет. Следовательно, резюмировал Берков, в беловике либо описка, либо вариант, который Пушкин отверг сам или авторизовал поправку П. А. Плетнева. В любом случае это «явное нарушение <...> требований текстологии: принимать за основу надо прижизненные издания, конечно, сверяя их с рукописями, но делая исправления <...> только при явной порче текста в печати» (Берков 1962: 62).

Ученый не подверг сомнению ни одного из тезисов Томашевского, но счел их недостаточным основанием для замены, произведенной в тексте «Онегина» в 1935—1936 гг. Поэтому в своих суждениях Берков далек от категоричности:

251

«<...> моя задача заключается не в том, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, а в том, чтобы привлечь к нему внимание» (1962: 63). Но хотя этот вопрос был поднят около 40 лет назад, в поисках ответа на него наука с тех пор не продвинулась ни на шаг. В 1989 г. к анализу прилагательных мужского рода, оканчивающихся на безударное -ой, обратилась Н. М. Сергеева, выводы которой, в сущности, лишь повторяют Беркова: «<...> пушкинское написание смелой допускает иное определение формы — род. п. жен. рода, т. е. согласованное определение к существительному сатиры. Властелину немудрено быть смелым» (Сергеева 1989: 85). И уже совсем недавно о проблеме снова напомнил В. Лефельдт, в словах которого слышны всё те же осторожные и неопределенные сомнения: «<...> кто может исключить, что <прилагательное> смѣлой не является определением к существительному ж. р. в род. п. сатиры? Смелость властелина, собственно говоря, не нуждается в специальном подчеркивании» (Лефельдт 1998: 170).

«Текстологическое недоразумение», которое связано с этой строкой, А. Л. Гришунин назвал «практически неразрешимым» (Гришунин 1998: 342). Мне кажется, однако, что на вопрос, «как же надо <...> понимать и печатать этот стих» Пушкина (Берков 1962: 63), можно ответить намного более уверенно (если, конечно, не строить свой ответ с опорой на одну лишь семантику). В умозаключениях Томашевского есть изъян, укрывшийся от внимания коллег. Насколько можно судить по двойному пересказу, ход его мысли был такой: форма смѣлой в прижизненных изданиях ровным счетом ни о чем не говорит, так как в именительном и винительном падежах оба варианта безударного окончания прилагательных мужского рода единственного числа Пушкин употреблял без разбору. В этой связи форму смѣлый в беловом автографе нельзя расценить иначе, как безусловное свидетельство того, какие именно род и падеж автор держал в уме.

На самом деле всё не так просто. Я не буду вдаваться в рассуждения о том, насколько орфографию поэта позволительно считать изученной3. Но как

252

бы то ни было, ссылка на пушкинские навыки написания здесь не совсем уместна: хорошо известно, что орфография его прижизненных изданий была своего рода компромиссом между правописанием самого поэта, его издателя и корректора (см., например, Пушкин 1999: 566). Поэтому, даже если Пушкин действительно был абсолютно безразличен к употреблению разных орфографических вариантов — что, видимо, не соответствует истине (ср. Будде 1904: 22—29; Чернышев 1906: 29—31; Обнорский 1946: 89—91; Сергеева 1989: 82 и др.; Лефельдт 1998: 168—169), — это не значит, что дублетные окончания в прижизненных изданиях «Онегина» использовались совершенно произвольно.

Напротив, в написании безударных флексий у прилагательных мужского рода прослеживается отчетливая закономерность. Гипотетически ее можно реконструировать на основании текста одной только XVIII строфы:

Волшебный край! Тамъ въ стары годы,

Сатиры смѣлой властелинъ,

Блисталъ Фонвизинъ, другъ свободы,

И переимчивый Княжнинъ;

Тамъ Озеровъ невольны дани

Народныхъ слезъ, рукоплесканій

Съ младой Семеновой дѣлилъ;

Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ

Корнеля геній величавой;

Тамъ вывелъ колкій Шаховской

Своихъ комедій шумный рой;

Тамъ и Дидло вѣнчался славой:

Тамъ, тамъ, подъ сѣнію кулисъ,

Младые дни мои неслись.

(Пушкин 1833а: 11)4

Нетрудно заметить, что внутри строки прилагательные мужского рода единственного числа в именительном и винительном падежах имеют безударное окончание -ый (волшебный, переимчивый, шумный), и только в рифме — ради ее графической точности — появляется вариант -ой (величавой : славой)5. От того, насколько последовательно эта орфографическая система

253

реализована в прижизненных изданиях романа, зависит, в какой мере форму смѣлой мы имеем право интерпретировать как определение к слову властелинъ.

За основу дефинитивного текста принято брать последнее издание, подготовленное при участии автора, — в нашем случае это «Евгений Онегин» 1837 г.6 Из общего числа рассматриваемых форм, имеющихся в романе, надо исключить прилагательные с основой на заднеязычный, в которых окончание -ой могло обозначать твердость предшествующего согласного: Ленской (3, II: 8; XXXVI: 11; 5, XX: 10; 7, VI: 11; X: 1; XI: 1), Руской (2, XXXIII: 6), всякой (4, XVI: 13; XXIX: 10), тихой (4, XLVI: 13), двурогой (5, V: 13), барской (7, XVII: 1)7. За вычетом этих форм, в тексте 1837 г. я нашел 427 нерифмованных прилагательных, причастий и местоимений мужского рода с основой на твердый согласный и безударной флексией в им. и вин. пад. ед. ч. Подавляющее большинство этих форм, а именно 423, имеет окончание -ый, и лишь 4 — окончание -ой (трижды в основном тексте романа и один раз в «Отрывках из Путешествия Онегина»): Снѣгъ рыхлой по колѣно ей (5, XIV: 2); Увязнетъ мокрой башмачокъ (5, XIV: 7); Къ рѣкѣ сквозь липовой лѣсокъ (7, VI: 4); Зачѣмъ не хилой я старикъ (Пут., [V]: 7).

Бо́льшая законность форм мужского рода на -ый с очевидностью явствует из строк, где сталкиваются два однородных прилагательных, из которых одно рифмует со словами женского рода на -ой (ср. Чернышев 1906: 31): <...> Двѣ ножки!... Грустный, охладѣлой, // Я все ихъ помню <...> (1, XXX: 12 сл.; рифма: въ Россіи цѣлой); Тутъ остовъ чопорный и гордой (5, XVI: 12; рифма:

254

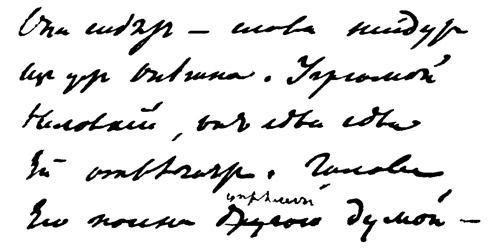

Рис. 1. Беловой автограф XXII строфы 8-й главы (строки 8—12)

мордой); Отшельникъ праздный и унылой (7, V: 9; рифма: мечтательницы милой); <...> Высокопарный<,> но голодной // Для виду прейскурантъ виситъ <...> (7, XXXIV: 6 сл.; рифма: въ избѣ холодной); Стоитъ безмолвный и туманной (8, VII: 6; рифма: въ толпѣ избранной); <...> Изъ устъ Онѣгина. Угрюмой, // Неловкій, онъ едва, едва <...> (8, XXII: 9—10; рифма: думой)8; <...> И путешественникъ залётной, // Перекрахмаленный нахалъ <...> (8, XXVI: 9—10; рифма: осанкою заботной)9. Противоположные случаи, когда в середине стиха писалось бы -ой, а в рифме -ый, в «Евгении Онегине» отсутствуют.

Если безударное -ый у прилагательных мужского рода выступает как нейтральная норма, то окончание -ой почти всегда обусловлено версификационной техникой. Это хорошо видно на примере выражения добрый (ученый или честный) малый. В паре с прилагательным женского рода (отъ моды обветшалой) оно оканчивается на -ой: Иль просто будетъ добрый малой <...> (8, VIII: 9). Во всех остальных случаях, то есть там, где нет давления рифмы, слово малый в им. пад. имеет окончание -ый: Ученый малый, но педантъ (1, V: 7); Отецъ ея былъ добрый малый (2, XXIX: 5; рифма: запоздалый); Но ужъ

255

конечно малый честный (6, XXVII: 6; рифма: неизвѣстный); Зарѣцкій нашъ и честный малый (6, XXVII: 12; рифма: пожалуй). Любопытно, что в первой публикации 1828 г. последний стих имел окончание -ой, по всей видимости, вызванное лабиализованным у в рифме, но поскольку приблизительный характер созвучия с помощью орфографической уловки не устранялся, в издании 1833 г. -ой было исправлено на -ый10.

Этот и другие случаи правки позволяют мне утверждать, что отысканные в тексте 1837 г. четыре нерифмующихся формы на -ой у прилагательных, основа которых не оканчивается на заднеязычный, остались там по недосмотру: от издания к изданию аномальные формы, не санкционированные рифмой, последовательно изгонялись. Относительно часто они попадаются только во фрагментах, опубликованных в 1828 г. на страницах «Московского Вестника» (см. Пушкин 1828в: 7, 9; 1828г: 149): каждой день (7, XLVI: 2); старой образецъ (7, XLV: 2); безсвязной, пошлой вздоръ (7, XLVIII: 4); томной умъ (7, XLVIII: 11); благосклонной взоръ (4, XXIX: 11)11. В поглавном издании «Онегина» (Пушкин 1825б—1826, 1827б—1828а, 1830б—1832) немотивированных форм на -ой совсем немного, хотя и впятеро больше, чем в окончательном тексте 1837 г. (в квадратные скобки берутся отвергнутые орфографические варианты): Какъ въ лѣсъ [зеленой] зеленый изъ тюрьмы (1, XLVII: 11); Въ [единой] единый образъ облеклись (3, IX: 13); Уже [душистой] душистый чай бѣжалъ (3, XXXVII: 7); За нею [милой] Ленской; свѣтъ блеснулъ (5, XX: 10)12; Вступили в [важной] важный договоръ (6, XXVII: 13); Нашелъ [безвремянной] безвременный конецъ (6, XXXI: 11); Пускается въ [обратной] обратный путь (7, XX: 11); [Четвертой] Четвертый годъ больной въ чахоткѣ (7, XL: 6); Все въ нихъ на [старой] старый образецъ (7, XLV: 2); Все тотъ же [тюлевой]

256

тюлевый чепецъ (7, XLV: 4); Невѣстъ [обширной] обширный полукругъ (7, LI: 7); Успѣхъ насъ [первой] первый окрылилъ (8, II: 2); Мой [безтолковой] безтолковый ученикъ (8, XXXVIII: 8). Почти все эти исправления — 12 из 13 — были сделаны уже в тексте 1833 г., и только одно (1, XLVII: 11) появилось в 1837 г. В то же время обратные изменения — с -ый на -ой — производились, как будет показано ниже, единственно ради рифмы.

Всё сказанное укрепляет меня в мысли, что форма смѣлой в XVIII строфе 1-й главы «Евгения Онегина» не может квалифицироваться иначе, как родительный падеж женского рода: во всех прижизненных изданиях романа в стихах Фонвизин недвусмысленно назван «властелином смелой сатиры», и разумеется, ровно так понимали это место современники13. Грамматическое значение флексии -ой в словах о Фонвизине ничем не отличается от значения той же флексии в другом стихе: Печаленъ страсти мертвой слѣдъ. Форма мертвой, правильно напечатанная в академическом издании 1937 г., неверно интерпретируется в «Словаре языка Пушкина» как именительный падеж мужского рода (СП, II: 565): имеется в виду не «мертвый след», а «след мертвой страсти» (Сергеева 1989: 85). Вероятность того, что смѣлой — это еще один, пятый случай недовыправленного именительного на -ой, пренебрежимо мала — 0,009 (напомню, что этих форм — 4 из 427). Больше того, из-за своей синтаксической амбивалентности строка о «властелине сатиры», мне кажется, была бы подвергнута орфографической унификации в самую первую очередь.

Знаменательно, что XVIII строфа 1-й песни «Евгения Онегина» — это не единственное место, смысл которого был искажен при модернизации окончаний прилагательных мужского рода. Аналогичное искажение затронуло XI строфу 7-й главы, где обнаруживается, кстати, одно из так называемых «противоречий», присущих пушкинскому роману. Сначала кажется, что речь идет о забвении-забытьи, в которое человеческая душа впадает за гробом, но в последних двух с половиною строках этой строфы умерший из субъекта забвения превращается в объект, о котором помнят лишь недовольные наследники. Эта «подмена понятий» становится незаметной, из-за того что большой отрезок текста — с 9-й строки по середину 12-й — можно семантически развернуть как в ту, так и в другую сторону:

257

Мой бѣдный Ленской! за могилой

Въ предѣлахъ вѣчности глухой

Смутился ли, пѣвецъ унылой,

Измѣны вѣстью роковой,

Или надъ Летой усыпленной

Поэтъ, безчувствіемъ блаженной,

Ужъ не смущается ничѣмъ,

И міръ ему закрытъ и нѣмъ?...

Такъ! равнодушное забвенье

За гробомъ ожидаетъ насъ.

Враговъ, друзей, любовницъ гласъ

Вдругъ молкнетъ. Про одно имѣнье

Наслѣдниковъ сердитый хоръ

Заводитъ непристойный споръ.

(Пушкин 1830б: 14—15)

Одновременная актуализация обоих значений слова забвенье не нашла своего отражения в «Словаре языка Пушкина» (ср. СП, II: 14).

К какому существительному относится причастие усыпленной в 5-й строке процитированной строфы? По мнению редакторов академического издания, это эпитет к слову поэт: <...> Или над Летой усыпленный, // Поэт, бесчувствием блаженный, // Уж не смущается ничем <...> (6: 143)14. О соображениях, которыми руководствовались текстологи, нам остается только догадываться: Лету усыпить нельзя, а поэта — можно. Не приписывая никому этого силлогизма, я рискну, однако, настаивать на его уязвимости. Поэт не был усыплен «над Летой», и следовательно, в данном контексте форма усыпленной, как ее ни понимай, выступает в переносном значении. Именно так ее толкует «Словарь языка Пушкина», хотя и определяет ее вслед за редакторами юбилейного шестнадцатитомника как им. пад. муж. рода: усыпленный тут значит «пребывающий в состоянии тишины, покоя» (СП, IV: 753) и, я бы добавил, сна.

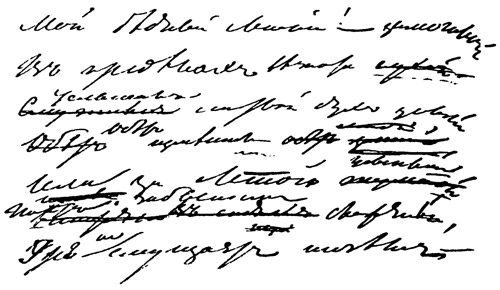

Но тихим, спокойным, сонным может быть не только поэт, но и Лета, к которой, без сомнения, относился эпитет в исходном варианте этой строки: Или за Летою туманной (см. рис. 2). В «Руслане и Людмиле» (III: 215—216) «усыпленной» оказывается земля (Уж побледнел закат румяный // Над усыпленною землей <...>), в стихотворении «Прозерпина» (1824) — брега Леты:

258

Рис. 2. Черновой автограф XI строфы 7-й главы (строки 1—7)

<...> Мчатся, облаком одеты;

Видят вечные луга,

Элизей и томной Леты

Усыпленные брега.

Ср. также «сонные волны» Леты в стихотворении «Лишь розы увядают...» (1825). До образа «усыпленной Леты» отсюда уже подать рукой15.

Итак, Пушкин вполне мог назвать реку забвения усыпленной, как назвал ее поначалу туманной. Остается убедиться в том, что и в окончательном тексте эпитет характеризует Лету, а не поэта. Для этого надо рассмотреть все рифмы, в образовании которых участвуют прилагательные и причастия с безударными флексиями -ой/-ый (слова с основой на заднеязычный в расчет не принимаются). Если зарифмованы формы мужского и женского рода, как правило, оба слова имеют окончание -ой: геній величавой : славой (1, XVIII:

259

9, 12); на сценѣ скучной : зритель равнодушной (1, XIX: 9, 12); пирогъ пересоленой : въ бутылкѣ засмоленой (5, XXXII: 5, 6) и т. п. Таких случаев в издании 1837 г. в общей сложности 52. Значительно реже — 12 раз — в паре с окончанием женского рода прилагательное или причастие мужского рода сохраняет окончание -ый: мудрецъ пустынный : барщины старинной (2, IV: 5, 6); подъ сѣнію смиренной : какъ ландышъ потаенный (2, XXI: 9, 12); Гильо смущенный : с точностью отмѣнной (6, XXIX: 9, 12) и проч. (ср. Кошутић 1919: 269)16. Судя по всему, приблизительных рифм на -ый : -ой Пушкин всё-таки старался избегать. В журнальных публикациях фрагментов и в поглавном издании «Онегина» их было больше, но пять таких созвучий (2, XI: 5, 6; 7, XXXIV: 5, 6; XXXVII: 5, 6; XLIX: 5, 6; Пут., [XV]: 5, 6) впоследствии были уточнены. Вряд ли случайно, что все пять отредактированных рифм — парные (графическое несходство в соседних клаузулах особенно заметно):

<...> Бѣжалъ онъ ихъ бесѣды шумной;

Ихъ разговоръ благоразумный <...>

(Пушкин 1826, гл. II: 16)

<...> Трактировъ нѣтъ. Въ избѣ холодной

Высокопарный, но голодный <...>

<...> Послѣднимъ щастьемъ упоенный,

Москвы колѣнопреклоненной <...>

Одинъ, какой-то шутъ печальный

Ее находитъ идеальной <...>

(Пушкин 1828в: 6; 1830б, гл. VII: 35, 37, 47)17

Потомъ за трубкой раскаленной,

Волной соленой оживленный <...>

(Пушкин 1827а: 115)18

Трижды прилагательное мужского рода образует рифму с наречием на -о, и каждый раз Пушкин выбирает орфографический вариант, скрадывающий неточность рифмы: читатель благородной : угодно (4, XX: 1, 3); напрасно :

260

цвѣтъ прекрасной (6, XXXIV: 9, 12); взглядъ холодной : благородно (8, XLIII: 9, 12) — поэт явно остерегался сочетать йотированную рифму с несовпадением заударных гласных. Это подтверждается шестью йотированными рифмами на -ы(й). В сочетаниях с род. пад. существительного женского рода — унылый : силы (6, XVII: 1, 3), с женским патронимом в род. пад. — Николавны : исправный (7, XLV: 9, 12), а также со множественным числом существительного или причастия в предикативной функции — волны : полный (1, XLIX: 1, 3), несносный : сосны (5, XIII: 5, 6), раскрыты : знаменитый (5, XXXV: 9, 12), пистолеты : раздѣтый (6, XX: 1, 3) — все прилагательные мужского рода оформляются в соответствии с книжной нормой. Наконец, когда оба рифмующих слова стоят в мужском роде, они имеют окончание -ый: лукавый : величавый (1, XII: 9, 12), окровавленный : нетлѣнный (1, XVI: 9, 12), дорожный : осторожный (4, XLI: 5, 6) и т. д. — всего 34 случая. Ни разу два мужских прилагательных не образуют приблизительной рифмы на -ой : -ый, как это происходит в «Полтаве»: герой безумный : приступъ шумной (Пушкин 1829а: 83; Чернышев 1906: 31)19. И только единственный раз (7, VII: 9, 12) — надо думать, по чистой случайности — оба рифмующих прилагательных мужского рода оканчиваются на -ой:

Но нынѣ... памятникъ унылой

Забытъ. Къ нему привычный слѣдъ

Заглохъ. Вѣнка на вѣтви нѣтъ;

Одинъ, надъ нимъ <sic!>, сѣдой и хилой

Пастухъ по-прежнему поетъ

И обувь бѣдную плететъ.

(Пушкин 1837: 208)20

261

За исключением пары унылой : хилой — одной на 108 рифм — безударное -ой у прилагательных и причастий мужского рода в им. пад. ед. ч. появляется только там, где второй компонент рифмы составляют формы женского рода на -ой или наречия на -о. Отсюда вытекает, что если прилагательное блаженной (поэтъ) — masculinum, то рифмующееся с ним причастие усыпленной — femininum (надъ усыпленной Летой). Как и в случае со смелой сатирой, вероятность ошибки не превышает 0,009 (но, учитывая историю текста и семантику причастия, ее можно приравнять к нулю).

Я полагаю доказанным, что в текст «Евгения Онегина», печатаемый по новой орфографии, необходимо внести два исправления: в XVIII строфу 1-й главы и в XI строфу главы 7-й. Тем же, кому вероятность в 0,009 покажется достаточной для того, чтобы не до конца поверить в обоснованность предложенных выше исправлений, я могу напомнить, что устраняемые таким образом искажения пушкинского текста возникли из-за того, что редакторы взяли на себя смелость модернизировать произведения Пушкина. При переводе текста на новую орфографию филологам приходилось добиваться однозначности, всякий раз устанавливая, что̀ перед ними: прилагательное мужского рода или женского (-ой), единственного числа или множественного (-ыя) и т. д. Риск, сопряженный с уничтожением омоформ, не остался сугубо теоретическим: список текстологических промахов выявленными ошибками не исчерпывается21.

Следует также учесть, что модернизация орфографии помимо семантики затрагивает поэтику: в частности, замена окончания -ой на -ый приводит к резкому увеличению количества приблизительных рифм. Согласно тексту последнего прижизненного издания, в 1-й главе «Евгения Онегина» всего две приблизительных рифмы: увѣренъ : <Каверинъ> (XVI: 5, 6), не можетъ : тревожитъ (1, XLVI: 1, 3), — тогда как, если поверить 6-му тому академического Пушкина, их число возрастет в шесть раз (ср. Чернышев 1941: 439; Сергеева 1989: 86). Редакторы 16-томного собрания сочинений, признавая, что «принципу глазной рифмы принадлежало в печатных изданиях пушкинского времени очень большое значение» (Винокур 1941в: 478; ср. Винокур 1927: 87),

262

пытались, однако, отвести этот довод с помощью таких возражений: «Есть писатели, которые строго следовали этому принципу» — к ним Г. О. Винокур относил Баратынского. «Но Пушкину стремление к глазной рифме всегда было чуждо», и «рукописи его не оставляют в этом <...> никакого сомнения. Так, например, в чистовой рукописи „Бахчисарайского Фонтана“ <...> читаем:

Когда въ часъ утра безмятежный

Въ горахъ, дорогою прибрежной

и т. д. <...> Пушкин даже прямо формулировал свое отрицательное отношение к <господствовавшему во французской поэзии. — М. Ш.> принципу глазной рифмы. В статье о стихотворениях <...> Сент-Бёва (1831) Пушкин писал: „Как можно вечно рифмовать для глаз, а не для слуха? Почему рифмы должны согласовываться в числе (единственном или множественном), когда произношение и в том и другом случае одинаково?“ <...> Нужно ли доказывать, что такое отношение Пушкина к принципу глазной рифмы было глубоко прогрессивно <...>? Неужели же юбилейное издание <...> только в том случае правильно выполнило бы свой долг перед наукой <...> если бы оно стало превращать Пушкина в дюжинного представителя своей эпохи <...>?» (Винокур 1941в: 478; ср. Державин 1920: 18—19).

К сожалению, в этих словах Винокура меньше доказательств, чем риторики, ради которой замечательный ученый даже Баратынского готов зачислить в «дюжинные представители эпохи». Искусственно приближать версификацию Пушкина к среднестатистическому стандарту не лучше, чем делать из него революционера в области стихосложения. Поэт не подкреплял теорию практикой; он не был в своих рифмах столь смелым новатором, как это казалось Винокуру (ср. Брюсов 1929: 210 и др.; Kemball 1989: 133 и др.). Из всех видов приблизительных созвучий Пушкин сколько-нибудь часто обращался лишь к тем, которые благодаря наличию орфографических дублетов с легкостью превращаются в точные. Почему, если автору «Евгения Онегина» было достаточно совпадения звуков, он тем не менее рифмовал няни : въ бани (5, X: 1, 3), слова : младова (7, LV: 5, 6) и т. п. (ср. Рак 1995/1996: 317 и др.), хотя в середине строки, по большей части, придерживался орфографической нормы:

Но я плоды моихъ мечтаній

И гармоническихъ затѣй

Читаю только старой няни,

Подругѣ юности моей <...>

(Пушкин 1828а, гл. IV/V: 36; 1833а: 120)22

263

Поздний Баратынский, категорически избегавший несовпадения заударных гласных (Гаспаров 1984б: 20), непременно выравнивал рифму с помощью орфографических дублетов; Пушкин, который изредка позволял себе приблизительные рифмы, не всегда был аккуратен в написании окончаний рифмующихся прилагательных. И всё же по количеству рифм с несовпадающими заударными гласными — типа волненье : позволенья (7, XX: 9, 12), похожій : прихожей (8, XL: 5, 6), рано : романа (8, LI: 9, 12) и т. п. — Пушкин всецело остается поэтом первой трети XIX в. (см. Гаспаров 1984б: 20; ср. Обнорский 1946: 87 и др.). Поэтому рифмы на -ой : -ый в «Евгении Онегине», также как в поздней лирике Пушкина (см. Сидяков 1997: 15—17), не только не поощряются, но и подвергаются орфографической правке. Кому бы эта правка ни принадлежала, мы можем по ее поводу повторить слова, сказанные В. И. Чернышевым об орфографии поэта в целом: «<...> Пушкинъ слѣдилъ за текстомъ отпечатанныхъ друзьями сочиненій, провѣрялъ его, указывалъ ошибки, а нѣкоторыя произведенія корректировалъ самъ. Затѣмъ, онъ не дѣлалъ замѣчаній противъ орѳографіи своихъ печатныхъ текстовъ. Значитъ, онъ ей удовлетворялся, и мы имѣемъ право относить орѳографію книгъ самому автору» (Чернышев 1906: 23; ср. Лотман 1987: 92—94)23.

Результаты исследования опровергают мнение, будто «-ый и -ой <...> чередуются у Пушкина без всякой системы» (Винокур 1941в: 476). Неверно, что в данном отношении, как якобы и во всех прочих, «юбилейное издание предпочитает пушкинский разнобой в орфографии разнобою его издателей и корректоров» (Винокур 1941в: 477). Напротив, более или менее последовательная орфографическая система Пушкина, его издателей и корректоров в академическом собрании сочинений была подменена редакторским разнобоем, а по совести сказать, произволом. Этот произвол, как и следовало ожидать, обернулся порчей пушкинского текста и деформацией пушкинского стиха: орфография оказалась слишком тесно связанной с поэтикой и семантикой.

Мы видим, сколько требуется усилий, чтобы исправить пару текстологических ошибок — а ведь за долгие годы таких ошибок накопилось великое

264

множество. Мне уже случалось указывать на невозможность по поводу чуть ли не каждого слова проводить специальную проверку, призванную отделить в орфографии значимые элементы от незначимых, — да и кто сможет гарантировать правильность полученных выводов (Шапир 1994)? Поэтому, чтобы сократить до минимума процент текстологического брака, в изданиях академического типа орфографию и пунктуацию оригинала нужно сохранять в неприкосновенности — везде, и тем более там, где допустимо двоякое истолкование. Это правило представляется неоспоримым. Однако в массе своей текстологи проявляют безучастность к любым аргументам, независимо от их убедительности и доказательности. По этой причине искажения классических текстов живут долгие десятилетия и тиражируются миллионами экземпляров.

Сноски к стр. 249

* Впервые: Вопросы языкознания. 1999. № 5. С. 101—112. Исправленный и дополненный вариант: Шапир М. И. Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков. М.: Языки рус. культуры, 2000. Кн. 1. С. 224—240. (Philologica russica et speculativa; T. I).

Сноски к стр. 250

1 П. Н. Берков не совсем точен: впервые транскрипция смелый была предложена еще в 1935 г. (см. Пушкин 1935а: 105).

2 С точки зрения поэтической логики, эти доводы не работают: язык поэзии легко мирится с противоречивостью определяемого и определения (оксюморон) и допускает перенос признака с главного слова на зависимое и наоборот (эналлага).

Сноски к стр. 251

3 Е. Ф. Будде, специально занимавшийся правописанием пушкинских прилагательных, в своем исследовании был вынужден довольствоваться немногими снимками рукописей и сетовал на отсутствие лингвистически надежных печатных источников: «<...> и 2-ое изданіе I-го тома <собрания сочинений Пушкина. — М. Ш.> не исправлено Академіей Наукъ въ смыслѣ соблюденія орѳографіи поэта, значитъ, опять лингвистическіе интересы забыты... Пора бы намъ имѣть по каждому автору хоть одно ученое въ полномъ смыслѣ слова изданіе, подобно изданію соч. Ломоносова въ редакціи М. И. Сухомлинова. Такое изданіе обязательно хоть для тѣхъ случаевъ, когда рукописи писателя сохранились въ подлинномъ видѣ» (Будде 1904: 22—23 примеч. 1; ср. Обнорский 1946: 89). Замечу, что и спустя сто лет Ломоносов по-прежнему остается единственным русским классиком, два издания сочинений которого могут называться академическими, и то с оговорками.

Сноски к стр. 252

4 В отношении интересующей нас орфограммы все прижизненные публикации этой строфы выглядят точно так же.

5 Ср. сходные наблюдения В. И. Чернышева (1906: 30—31), Р. Кошутича (Кошутић 1919: 266—271), М. Н. Сергеевой (1989: 86), В. Лефельдта (1998: 167) и др. В 1820-е годы это была обычная практика рифмовки: «На риѳмахъ, гдѣ приходится прилагательное, съ окончаніемъ въ мужескомъ родѣ на енный, я его пишу енной, коли риѳма къ нему творительный или родительный падежи женскаго существительнаго, либо прилагательнаго, пишу для того, чтобы глаза не оскорблять пестротой» [из письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину от 4 ноября 1829 г. (Чебышев 1911: 157)].

Сноски к стр. 253

6 В «Кратком обзоре издательской деятельности Глазуновых» утверждается, что эта книга была исполнена «такъ тщательно <...> какъ не издавались ни прежде, ни послѣ того сочиненія Пушкина. Корректурныхъ ошибокъ не осталось ни одной; послѣднюю корректуру самымъ тщательнымъ образомъ просматривалъ самъ Пушкинъ» (Краткий обзор 1882: 69; Смирнов-Сокольский 1962: 390 и далее). Правды ради надо сказать, что в «Онегине» 1837 г. есть довольно много опечаток (включая смысловые), причем часть их перекочевала сюда из второго и даже из первого издания: Не такъ ли я въ былые годы // Провелъ въ бездѣйствіи, въ тиши <вместо въ тѣни> // Мои счастливѣйшіе дни?; Татьяна вѣрила преданьямъ // Простонародной старинѣ <вместо старины> и др. (Пушкин 1837: 36, 142: ср. Пушкин 1825б, гл. I: 45; 1833а: 34, 134; а также Винокур 1927: 51).

7 О том, что эти формы допускали мягкое или полумягкое произнесение последнего согласного основы, косвенно свидетельствуют рифмы типа клики : великій (5, XXXIII: 9, 12; ср. Кошутић 1919: 84). Особый статус прилагательных с основой на заднеязычный нашел отражение в академическом собрании 1937—1949 гг.: в нем после букв г, к, х (и только после них) сохранялось написание -ой (см. 1: XII).

Сноски к стр. 254

8 Научный редактор русской версии набоковского комментария к «Евгению Онегину» «поправляет» автора, который якобы неточно процитировал стих 8, XXII: 9: «У Пушкина — „угрюмый“. Набоков же дает в этом слове окончание „-ой“ — „угрюмой“ („ugryumoy“), транслитерируя произносительную форму в рифму со словом „думой“» (Старк 1998: 698 примеч. 27). В. П. Старк понапрасну фетишизирует орфографию академического собрания: у Пушкина — именно угрюмой, и не только в прижизненных изданиях, но и в автографе (ПД № 937, л. 10 об.; см. рис. 1).

9 Ср. также: И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылой (4, XI: 6; рифма: Татьяны милой).

Сноски к стр. 255

10 Приблизительными называются рифмы с графическим несовпадением заударных гласных, независимо от их фонетического тождества или различия (см. Гаспаров 1984б: 8 примеч. 9).

11 Эта орфография осталась без изменений при перепечатке отрывка «Москва» (Пушкин 1828в) в «Северной Пчеле»: «Сей отрывокъ напечатанъ былъ въ одномъ Журналѣ съ непростительными ошибками. По желанію почтеннаго Автора, помѣщаемъ оный съ поправками въ Сѣв. Пч.» (Пушкин 1828д: [3] примеч. *). Ср. также тяжелой сонъ в первой публикации письма Татьяны (Пушкин 1827, гл. III: 224).

12 Степень нежелательности форм типа Ленской и типа милой была неодинаковой. У прилагательных с основой на заднеязычный безударное окончание -ій тоже было предпочтительнее, нежели безударное -ой: в тексте 1837 г. второе встречается почти в 9 раз реже первого. Четыре формы именительного на -кой — Ленской (3, IV: 6), звонкой (3, LX: 2), конской (5, XVII: 8), свѣтской (8, VI: 2) — были выправлены в издании 1833 г. Вместе с тем нельзя забывать о том, что после г, к, х флексия -ой допускалась в 12,5 раз чаще, чем после прочих согласных.

Сноски к стр. 256

13 Его отзвук есть у Вяземского в «Нарвском водопаде» (лето 1825), вторая строка которого ритмически, лексически и синтаксически очень близка к пушкинской: Несись с неукротимым гневом, // Мятежной <вариант: Сердитой> влаги властелин! Немыслимо, чтобы Вяземский, незадолго перед тем прочитавший 1-ю главу «Онегина», не запомнил оттуда характеристику Фонвизина, замысел биографии которого он уже начал претворять в жизнь (см. Пушкин 1926, I: 118, 154, 405, 492).

Сноски к стр. 257

14 Беловая рукопись не сохранилась, черновик читается неразборчиво (ПД № 838, л. 5 об.; см. рис. 2 на с. 258). Впервые чтение усыпленный : блаженный зафиксировано в издании под редакцией Г. О. Винокура (Пушкин 1935б: 178) и затем не пересматривалось.

Сноски к стр. 258

15 Образ этот — собственно пушкинский. Ср. один из источников «Прозерпины», стихотворение Жуковского «Элизиум» (1812). Заимствуя из него целый блок, Пушкин переменяет эпитет: Видит мирные луга; // Видит Летою кропимы // Очарованны брега (Вацуро, Мильчина 1989: 623; Pilshchikov 1994: 87 n. 30; Пильщиков 2005: 79—80 примеч. 78). Ср. также выражения брег (берег) сонных вод («Фавн и пастушка», 1816; «Домовому», 1919), сонная волна («Русалка», 1819; «Руслан и Людмила», II: 326; V: 308) и т. п.

Сноски к стр. 259

16 Из 12 таких пар четыре приходятся на долю 2-й главы — единственной, которая была выпущена не в Петербурге под наблюдением П. А. Плетнева, а в Москве при участии С. А. Соболевского. Ср. варианты одной и той же рифмы (2, X: 1, 3) в «Северных Цветах» и в отдельном издании 1826 г.: послушной : простодушной (Пушкин 1825а: 281) и послушный : простодушной (Пушкин 1826, гл. II: 15).

17 В «Северной Пчеле» — печальной : идеальной (Пушкин 1828д: [4]).

18 Четыре из этих пяти парных рифм были выправлены в издании 1833 г., а еще одна, пятая (2, XI: 5, 6), — в издании 1837 г.

Сноски к стр. 260

19 В «Онегине» 1833 г., вероятно по оплошности набора, подобная рифма появилась (5, XLIV: 1, 3), но в тексте 1837 г. она была устранена и восстановлено чтение первого издания (задорный : проворный). Ср.:

Буяновъ, братецъ мой задорный,

Къ герою нашему подвелъ

Татьяну съ Ольгою: проворной

Онѣгинъ съ Ольгой <sic!> пошелъ <...>

(Пушкин 1833а: 46; ср. 1828а, гл. IV/V: 91; 1837: 168)

Симптоматична опечатка в 4-м стихе, исправленная одновременно с рифмой. Чтение проворной в тексте 1833 г. — видимо, следствие неудачной попытки учесть поправку, указанную в списке опечаток (Пушкин 1828а, гл. VI: 48): проворно вместо проворный.

20 Ср. также две из 14 рифм, образованных при участии прилагательных мужского рода в им. пад. с основой на заднеязычный: піитъ армейской : стишокъ злодѣйской (4, XXIX: 5, 6); критикъ строгой : вѣнокъ убогой (4, XXXII: 1, 3).

Сноски к стр. 261

21 Например, А. К. Панфилов (1995) был уверен, что неправильно печатаются два стиха из «Кавказского пленника»: Делил души младые <вместо младыя> впечатленья (Посвящение, 23); Преданья темные <вместо темныя> молвы (Эпилог, 62). Хороший пример двузначной формы на -ыя (-ия) приводит В. Э. Вацуро (1999а: 260): Надежды робкия черты («К живописцу», 1815). В большом академическом издании 1937 г. эта форма прочитана как род. пад. ед. ч.: робкия надежды (1: 174), а в большом академическом издании 1999 г. — как вин. пад. мн. ч.: робкие черты (Пушкин 1999: 162). Оба чтения равно возможны (ср. Пушкин 1999: 671), и адекватно отразить эту возможность удастся, лишь полностью отказавшись от модернизации окончаний -ыя (-ия) в им.-вин. пад. мн. ч.

Сноски к стр. 262

22 Так в рукописи (ПД № 835, л. 76; № 935, л. 20 об.) и в двух первых изданиях. В «Онегине» 1837 г. окончания выравнены, но с тем, чтобы не нарушить рифмы: няни, подруги (Пушкин 1837: 127). Ср. в «Бахчисарайском фонтане»: <...> Или подругѣ благосклонной <...> (Пушкин 1824: 7).

Сноски к стр. 263

23 По этой причине я не могу согласиться с тем, что «авторские написания <...> должны быть восстановлены во всех случаях» (Сергеева 1989: 87). Текстологические принципы не могут быть едиными для произведений, изданных при жизни писателя, для тех, что дошли до нас только в авторской рукописи, и для тех, что известны лишь по неисправным спискам. Однако осовременивания источников не должно быть ни в каком случае.