273

ИЗ ПУШКИНСКИХ РУКОПИСЕЙ

Статья Б. Томашевского

I

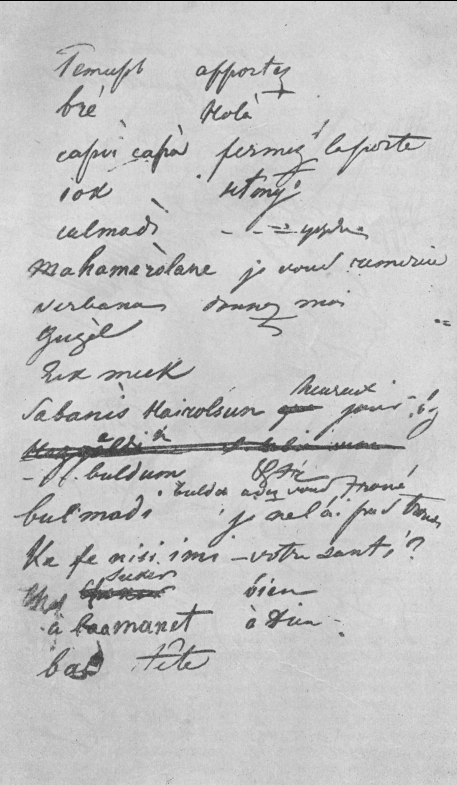

Среди рукописей, перешедших от сына Жуковского к Бартеневу, а через него — к Л. Н. Майкову, имеется несколько обрывков, сохранившихся вероятно только потому, что на них находятся рисунки Пушкина. На текст этих клочков владельцы мало обращали внимания и, аккуратно вырезая из этих листков кружки и овалы (повидимому чтобы вставлять их в рамки), они отрезали строки текста. В самом деле пожалуй главный интерес этих документов — в рисунках. Однако пренебрегать текстом этих листков не приходится. Этот текст представляет собой часто много любопытного. Остановимся на двух листках (шифр 410 и 408). Текст одного листка является предметом специальной заметки Н. К. Дмитриева. Это запись турецких слов и фраз с французским, а иногда русским переводом. По внешнему виду это типичные «Турецко-русские разговоры», своеобразный кусочек справочника «Русский в Турции». Здесь фрагмент какого-то хаотического разговора, повидимому хозяина с гостем. Хозяин говорит приветствие, гость ему отвечает тем же. Идут расспросы о здоровье, повидимому из вежливости, так как, судя по ответу, собеседник находится в вожделенном здравии. Здесь же какие-то попутные фразы: «закройте дверь», «благодарю вас» и тому подобное.

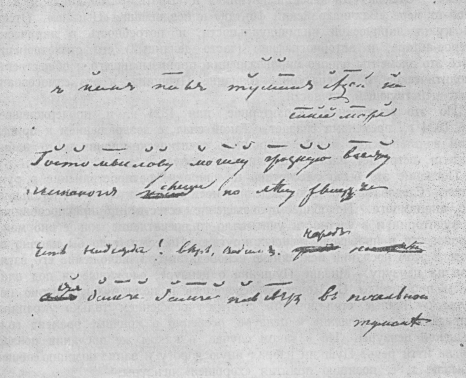

Анализ записи, сделанный Н. К. Дмитриевым, делает наиболее вероятным предположение, что запись эта была сделана в Кишиневе. Повидимому есть возможность еще точнее определить дату записи: среди профилей, набросанных на обороте, обращает на себя внимание профиль женщины на зачерненном фоне. Совершенно такой же профиль находится на другом из двух названных листков и здесь он датирован: «26 сентября 1821 года».

Изображенная здесь женщина обладает очень характерным восточным типом. Хотя и нетрудно было встретить в Кишиневе восточную женщину, но данный профиль невольно приводит на мысль имя Калипсо Полихрони, которой посвятил Пушкин свое стихотворение «Гречанке». «Она была невысока ростом, худощава и черты у нее были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица ее прилепив ей огромный ястребиный нос» (Вигель). Подобное же описание ее наружности дает Липранди: наряду с огромным носом он отмечает густые волосы и большие глаза, особенно заметные оттого, что Калипсо красилась. «Блистанье зеркальных очей» фигурирует в стихотворении Пушкина. Это описание весьма соответствует рисунку Пушкина. Непропорционально большой нос, непропорционально

274

большие глаза, повидимому маленькая фигурка, — все это может быть отнесено к Калипсо1. Сходится и дата: Калипсо прибыла с матерью в Кишинев в середине 1821 г. Для Пушкина интерес к ней был двоякий: она бежала из Константинополя после греческого восстания; в Греции она знала Байрона. Таким образом на фоне политических событий дня она была интересной личностью. Повидимому и увлечение Пушкина этой гречанкой, если и было в действительности, имело «умственное» происхождение2.

Интерес к греческому восстанию в это время был велик. В марте Ипсиланти перешел через Прут. В августе ходили слухи, что предстоит война России с Турцией в пользу Греции. В этой войне Пушкин готовился принять участие. Ходили даже слухи о бегстве Пушкина к грекам. В письме Тургеневу он высказывает явное желание не оставлять юга в случае войны. Проблема войны его особенно интересует. В ноябре он ведет споры с Мих. Орловым о войне. Занимая резко отрицательную позицию по отношению к войне вообще, Пушкин, как это видно из стихотворения «Война», написанного тогда же, считает необходимым принять участие в освободительной войне греков против турок, которую он ожидал с нетерпением3.

Но побывать ему в Турции на этот раз не удалось. Свои сведения из турецкого языка ему пришлось применить к делу значительно позднее, когда он ехал в армию Паскевича. В двенадцати верстах от Карса произошла сцена, которую описывает Пушкин: «Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: вербана ат (дай мне лошадь)» («Путешествие в Арзрум»). Это «вербана» (с той же странностью в последовательности турецких слов вместо более естественного «бана вер») дважды фигурирует в настоящей записи.

Вернемся однако к листку. Если изучение турецких разговоров гармонирует с настроением 1821 г., то так же гармонируют с этим годом рисунки на обороте. Это несомненные портреты. Не все могут быть отождествлены. Возможно, что профиль лысеющего генерала должен изображать Мих. Орлова, но утверждать этого нельзя. Но несомненны два изображения: автопортрет (его Пушкин набросал, перевернув листок) и рядом с ним (между автопортретом и предполагаемым изображением Калипсо) профиль молодого Чаадаева. Пушкин думал о Чаадаеве. В 1820 и в 1821 гг. он писал ему послания. Второе послание появилось в печати в августе 1821 г., и Пушкин увидел книжку «Сына Отечества», где оно появилось, 20 сентября 1821 г. (см. письмо Гречу 21 сентября 1821 г.). Этот портрет свидетельствует о большой зрительной памяти Пушкина: рисовать Чаадаева он мог только по памяти.

Не менее любопытен и другой листок. На оборотной стороне мы находим несколько стихотворных строк. Первая из них читается:

Уж как пал туман седой на синее море.

Над слогами расставлены знаки краткости и долготы (при чем характерно, что для слова «туман» дано два варианта: неударный и ударный слог, или два неударных слога).

Подобные записи отдельных строк из народных песен с разметками краткости и долготы (т. е. точнее — ударных и неударных слогов) часто

275

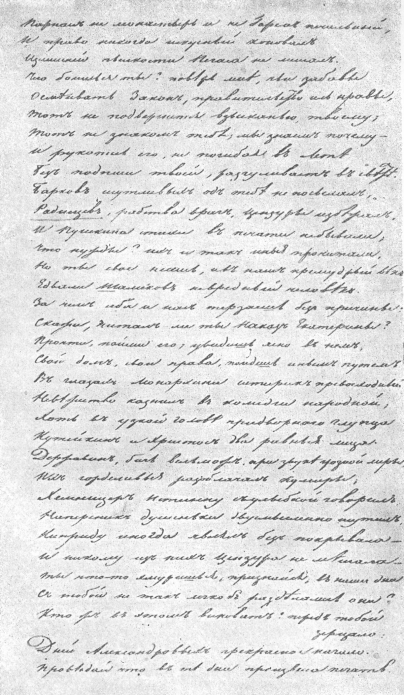

ЗАПИСЬ ТУРЕЦКИХ СЛОВ И ФРАЗ, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В КИШИНЕВЕ

Институт Русской Литературы, Ленинград

276

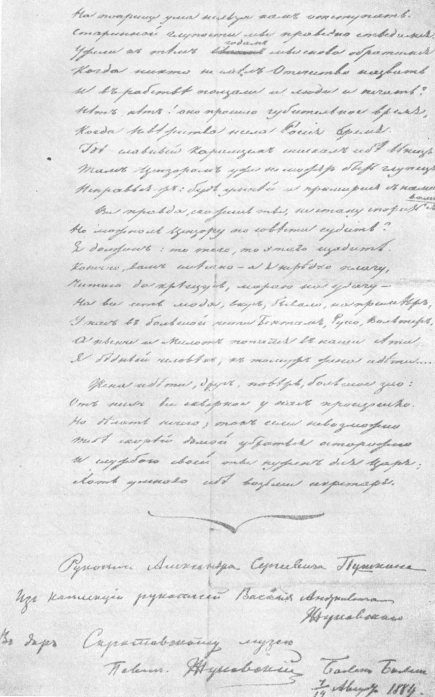

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ЗАПИСИ ТУРЕЦКИХ СЛОВ И ФРАЗ

Институт Русской Литературы, Ленинград

277

встречается в рукописях Пушкина. Так на письме Плетнева от 18 июля 1825 г. так же нотирован стих:

Не курится там огонек малешенек.

На разорванном черновике стих. «Я помню чудное мгновенье» есть запись:

Расходились по поганскому граду

Разломали темную темницу.

Всё это — попытки уловить ритм русского народного стиха, и все они имели для Пушкина практическое творческое значение. Мне приходилось говорить в другом месте, в какой зависимости от последней записи (которую можно приблизительно датировать началом 1827 г.) находятся «Песни Западных Славян». Как мы увидим, первая запись сейчас же применяется в собственном творчестве.

Иллюстрация: П. Я. ЧААДАЕВ

Портрет неизвестного художника. Масло

Институт Русской Литературы, Ленинград

Какой смысл всех этих записей? Они примыкают к модной в то время идее создания правильного литературного стихосложения на основе народной песни. Идея эта не нова: через нее пришел к тоническому стихосложению Тредиаковский; позднее к ней подходил Радищев; увлекались ею Львов, Капнист; она оказала свое влияние на творчество Державина. К 1821 г. эта идея особенно была представлена работами Востокова, который выпустил в 1817 г. отдельной книжкой свой «Опыт о русском стихосложении» (переиздание статей из «Петербургского Вестника» 1812 г.), в которой половина посвящена «народному русскому или тоническому» стихосложению. Для Востокова русский стих представлялся чем-то вроде позднейшего «дольника» или «паузника», т. е. стихом с постоянным числом ударений и произвольным числом неударных слогов. В порядке возражения Востокову Н. А. Цертелев написал две статьи в «Сыне Отечества» (1818 и 1820). В этих статьях автор доказывает, «что старинные русские песни имеют стихосложение, основанное на числе стоп, а не на числе ударений», т. е., иначе говоря, что нет принципиальной разницы между русской письменной и устной поэзией. Нарушение литературной правильности в чередовании ударных и неударных слогов Цертелев объяснял порчей передачи. Поэтому

278

сам он не удерживался от исправлений текста, выравнивая ударения.4 Так тот же стих, что и выписанный Пушкиным, цитируется Цертелевым:

Уж как пал туман на сине́ море.

Вот вывод автора: «в русских песнях находим мы совершенно правильные разного рода метрические стихи, которых гармония весьма непротивна слуху, и может быть употреблена поэтами нашими с успехом» («Сын Отечества», июль 1820, ч. 63, № XXVII, стр. 13). Расходясь с Востоковым в оценке самого стиха русской песни, Н. Цертелев разделял его идею о применимости народных размеров в творчестве новых поэтов5.

Запись Пушкина, который был конечно в курсе полемики, показывает, что он разделял позицию Востокова, а не Цертелева. Это же он сказал много позднее, заявив: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. К. Востоков определил его с большою удачностию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным».

Идея, что русский народный стих может быть положен в основу эпического произведения, была у Пушкина еще в 1821 г. Немедленно вслед за цитированной строкой читаем следующие несколько разрозненные строки:

Гостомыслову могилу грозную вижу

Легконогие олени* по лесу рыщут

Есть надежда! Верь, Вадим, народ** [натерпелся]

Он далече далече плывет в печальном тумане.

Первый стих этой записи имеет полную разметку неударных и ударных слогов, второй и третий стихи не размечены, последний размечен, кончая словом «плывет» (т. е. в пределах расхождения с ритмическим образцом «Уж как пал туман»).

Если первая строка дает нам ключ к литературной стороне дела, то эти строки вскрывают перед нами другую сторону. Нетрудно установить, к чему относятся эти стихи. Среди набросков Пушкина мы находим следующий план, приурочиваемый издателями к 1822 г.: «Вадим влюблен; Рогнеда дочь Гостомысла, она невеста Громвала — славянина Рюрика. Вадим и его шайка таятся близ могилы Гостомысла». Или другой план: «Вечер — русский берег — ладья — рыбак — Вадим — не спит — он утром засыпает — рыбак хочет его убить — Вадим видит во сне его набеги, Гостомысла, Рюрика, Рогнеду — вновь на ладье идет — к Новгороду. Могила Гостомысла».

Общественно-политическое значение «Вадима» в творчестве Пушкина давно было отмечено в пушкинской литературе. Еще Анненков в своей работе «Пушкин в Александровскую эпоху» указал, что персонажи произведения «составляли только весьма прозрачную аллегорию, в которой легко было разобрать настоящих деятелей и настоящих врагов». Вадим, как известно, образ не новый в литературе и притом образ, служивший в качестве экрана свободолюбивой декламации. Таков он в трагедии Княжнина и в думе Рылеева (написанной вскоре после пушкинских набросков).

279

Возникновение мысли написать поэму или трагедию о Вадиме приписывают вполне справедливо внушению единомышленника Рылеева В. Ф. Раевского. Отрывки Пушкина на сюжет о Вадиме так охарактеризованы П. Е. Щеголевым в их отношении к общению Пушкина и Раевского:

«Дума Рылеева не была известна Пушкину во время его пребывания в Кишиневе; зато от Раевского, постоянно проповедывавшего о самобытности, Пушкин не мало наслышался о древнеславянской свободе Новгорода, Пскова, о Вадиме. Принимаясь за обработку темы о Вадиме, Пушкин не только вспоминал рассуждения Раевского, но имел перед собой и «Певца в темнице»6. Из его планов ничего не вышло; до нас сохранились кроме программы два отрывка: один предназначался для драмы о Вадиме, другой для поэмы. В первом отрывке мы найдем кое-что о древнеславянской свободе и о народе, влачащем свое ярмо. Вадим расспрашивает Рогдая: «Ты видел Новгород — ты слышал глас народа: скажи, Рогдай, жива ль славянская свобода? Иль князя чуждого покорные рабы — решились оправдать гонения судьбы?» Рогдай отвечает: «Народ нетерпеливый, старинной вольности питомец горделивый, досадуя влачит позорный свой ярем...» и т. д. Невольно вспоминается то впечатление, которое произвел на Пушкина отрывок из стихотворения Раевского, рисующий положение народа под ярмом власти. В отрывке из поэмы образ Вадима развит подробнее и представляет уклонение от типа Вадима — героя-революционера; тут заметно влияние Вадима в изображении Жуковского. Между прочим во сне Вадим Пушкина видит Новгород. Поэт рисует картину запустения. «Он видит Новгород великий, — знакомый терем с давних пор; но тын оброс крапивой дикой, обвиты окна павиликой, — в траве заглох широкий двор» и т. д. Не приходили ли на память Пушкину стихи Раевского: «Погибли Новгород и Псков, — во прахе пышные жилища» и т. д. (П. Е. Щеголев. «Декабристы», 1926, стр. 45—46).

Догадка П. Е. Щеголева требует только одного исправления — в дате пушкинского замысла. «Вадим» относится не ко времени заключения Раевского в тираспольской тюрьме, а ко времени живого непосредственного общения с ним Пушкина. «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский, с жаром витийствовали. Тут был и Липранди... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных... К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками Александр Ипсиланти», так описывал собрания у Мих. Орлова чиновник Вигель. Липранди сообщает о встречах Пушкина с В. Ф. Раевским. «Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-нибудь дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительной историей и в особенности географией». Пушкин был готов к принятию литературных советов Раевского, который разделял позицию Катенина, уже оказавшего значительное влияние на взгляды Пушкина до его отъезда на юг (см. об этом ниже публикацию Ю. Оксмана «Пушкин в ссылке»). И здесь проповедь «русских» тем и «русского» стиля сочеталась с радикальной политической мыслью, и принципы А. С. Шишкова претерпевали идеологическое преображение,

280

становясь орудием революционной идеологии. От «Руслана» к «русским» поэмам шаг был не далек. Нет ничего странного, что Пушкин встретился с Цертелевым в идее написать стилем народных песен поэму из русской истории. Но сходство литературных принципов не могло замаскировать коренного их расхождения, и понятно поэма «Вадим» возникла не только вне всякого литературного влияния Цертелева, но была повидимому даже полемична по отношению к цертелевским теоретическим взглядам.

«Вадим» остался ненаписанным и дальше фрагментов дело не пошло. Но определенный след в творчестве Пушкина остался. Исторические сюжеты вошли в творческую лабораторию Пушкина. «Борис Годунов», «Полтава» об этом свидетельствуют. При этом в обоих случаях это не нейтральные исторические моменты, а эпизоды из таких народных движений, которые легко осмысляются как аналогии революционных событий нового времени. Таким же образом позднее Пушкин избрал в качестве сюжета романа пугачевское восстание.

В совершенно измененной функции встречаем мы в творчестве Пушкина и применение литературного принципа, легшего в основу публикуемого отрывка: народный стих применен Пушкиным в 30-х годах (после опытов 1828 г.) к «Песням Западных Славян».

II

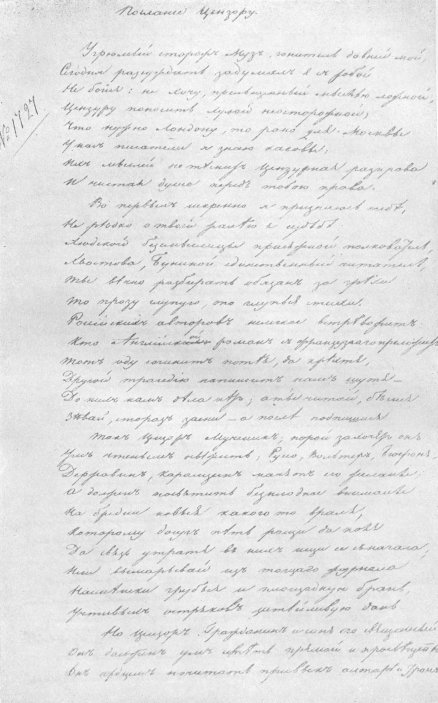

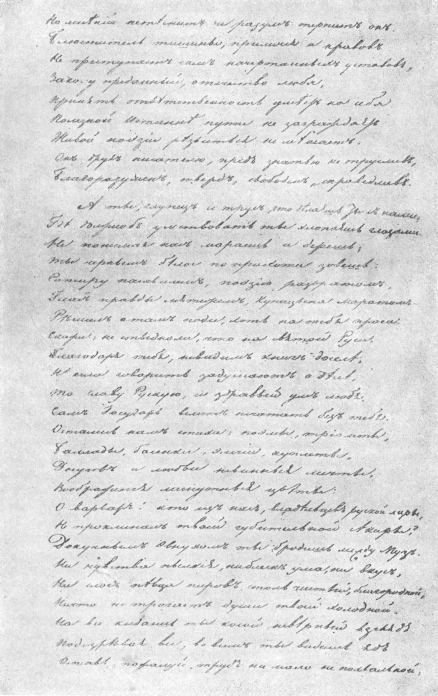

«Первое послание цензору» до последнего времени было известно только по печатным публикациям довольно позднего времени. В свое время оно не могло быть напечатано и долгое время рассматривалось как стихотворение, с цензурной точки зрения непозволительное. Поэтому до последнего времени не было уверенности в исправности текста.

Теперь такой автограф найден. Это набело переписанное рукой Пушкина послание, как видно из надписи Павла Жуковского, принадлежало В. А. Жуковскому; Павлом Жуковским оно пожертвовано Саратовскому (Радищевскому) музею 7/19 августа 1884 г. и ныне поступило в Ленинскую библиотеку. Помимо инвентарных номеров, штемпелей и прочих охранных помет оно носит на себе карандашную разметку орфографических особенностей, сделанную повидимому П. В. Жуковским и не обнаруживающую глубокого знания и тонкого понимания вопроса. Все особенности подчеркнуты и отмечены на полях крестиком.

Рукопись эта не дает чего-нибудь разительно нового. Она ценна тем, что позволяет нам освободиться от всех опечаток прежних изданий и искажений переписчиков в известных нам копиях. Текст этого автографа уже воспроизведен в печати в шеститомном издании ГИХЛ’а. Рукопись настолько чисто написана, что ее воспроизведение не требует печатной передачи текста (см. ниже).

Как и следовало ожидать, послание называется не «Первое послание к цензору», а просто «Послание Цензору»: Пушкин не собирался писать второго послания.

Дата этого послания определяется двумя данными: списком стихотворений 1821 и 1822 гг., сделанным самим Пушкиным, где оно отнесено к 1822 г., и письмом к Вяземскому от 6 февраля 1823 г., где оно упоминается как новинка. Если видеть в одной фразе из письма к Вяземскому от последних чисел декабря 1822 г., где Пушкин сообщает о намерении своем «скоро связаться с Бируковым», указание на данное

281

послание, то оно должно относиться к самому концу года, а может быть и к началу следующего. В письме от февраля 1823 г. Пушкин называет его посланием к Бирукову. Понятно, образ этого анекдотического цензора предстоял пред его сознанием, когда он писал свое послание. Однако его настоящее название пожалуй надо считать более соответствующим предмету. Это послание к цензору вообще, оценка всей цензуры 20-х годов.

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ КАЛИПСО НА ОБОРОТЕ НАБРОСКОВ К „ВАДИМУ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

Обстановка конца 1822 г. сильно отличается от обстановки сентября 1821 г. Во-первых, ближайшее окружение Пушкина изменилось. Не было больше ни Раевского, ни Охотникова. Первый был арестован в феврале 1822 г. по обвинению в революционной пропаганде среди солдат и заключен в тираспольскую крепость. Второй «по домашним обстоятельствам» уволен в апреле того же года. Республиканская проповедь умолкла. Приносила разочарование и общая обстановка. Революционные движения на юге Европы, вспыхнувшие в 1820 и 1821 гг., были подавлены. Эпоха реакции наступила, казалось, прочно и надолго. Естественна некоторая депрессия. Эта депрессия достигает своего апогея в ноябре 1823 г., когда Пушкин пишет:

Паситесь, мирные народы!

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

282

Этой меры политического пессимизма еще не было в конце 1822 г., но и тогда уже для Пушкина не было вопроса о революционной пропаганде. Дело сводилось к легальным возможностям. Это ощущал и сам Пушкин. Впоследствии, вспоминая написанное им, он отрицал противоправительственные мотивы в своей поэзии, и не потому, что он отрекался от оппозиционных настроений, а потому, что, как ему казалось, он честно выполнил обязательство ничего не писать против правительства. В мае 1825 г. он писал Жуковскому: «Я обещал H. M. [Карамзину] два года ничего не писать противу правительства и не писал. Кинжал не против правительства писан и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно».

Конечно послание цензору тоже «не против правительства писано». Иначе говоря, это не есть акт революционной пропаганды; но это послание всё же оппозиционно, хотя и остается в рамках легальной, «парламентской» оппозиции.

Жанр послания в александрийских стихах не был новым для Пушкина. Он практиковал его, начиная с арзамасских времен. Таковы послания «К другу-стихотворцу» 1814, «К Жуковскому» 1816, «Чаадаеву» и «К Овидию» 1821 г. Первые послания были чисто литературными и в жанровом отношении восходили к посланиям Буало, последние всё более приближались к типу общественных, публицистических и образцом имели послания Вольтера.

Общественная жизнь конца XVIII и начала XIX в. в ее литературном отражении определялась двумя именами: Вольтера и Руссо. Скептический иронист Вольтер, по существу готовый на компромисс, и пламенный филантроп Руссо определяли два направления, два фланга оппозиции старому порядку. «Вольтерьянство» стало уделом умеренной оппозиции, строившей политические идеалы на «Духе законов» Монтескье и видевшей политический идеал в английском конституционном строе. Это была идеология тех, кто фактически был хозяином положения и кому недоставало только юридического признания, политического господства. В основе этой идеологии лежало убеждение, что в обществе всё обстоит благополучно и что все несчастия происходят от плохих законов. Достаточно хорошего законодательства, регулирующего человеческие отношения, и больше мечтать не о чем. Для Пушкина преобладающим влиянием было всегда влияние Вольтера. В петербургский период до ссылки на юг это влияние было определяющим. Политическая язвительность эпиграмм сочеталась с верой в законодательное чудо. Естественный закон, разрешающий все политические вопросы, — вот основная мысль «Вольности»:

Владыки! вам венец и трон

Дает Закон — а не Природа —

Стоите выше вы Народа,

Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,

Где дремлет он неосторожно,

Где иль Народу иль царям

Законом властвовать возможно.

...........

Склонитесь первые главой

Под сень надежную Закона...

283

Ср. стихи «Деревни»:

Я здесь от суетных оков освобожденный

Учуся в истине блаженство находить,

Свободною душой закон боготворить,

Роптанью не внимать толпы не просвещенной...

«Тирания» Наполеона для Пушкина была отрицательным принципом, которому противостоял конституционный легитимизм Бурбонов. Реставрация 1814 г. знаменовала для Пушкина не ликвидацию революции, а торжество либерального начала над деспотическим принципом бонапартовского режима.

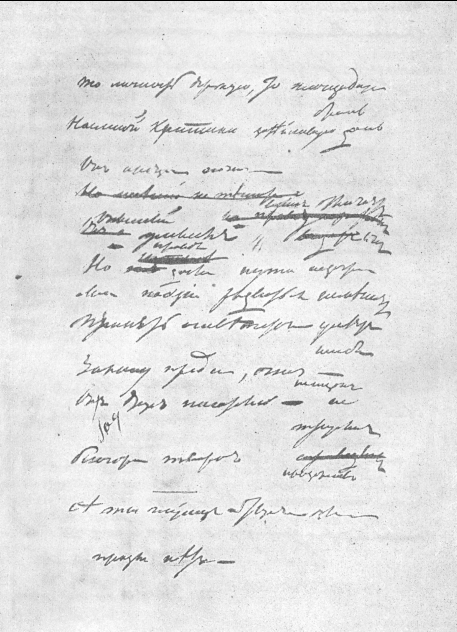

СТИХОТВОРНЫЕ НАБРОСКИ ПУШКИНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К „ВАДИМУ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

И вдруг на юге все изменилось. Режим Бурбонов трещал по всем швам. Революционные движения свидетельствовали о том, что благодетельная законность не охраняет «народов вольность и покой». На Пушкина нахлынули руссоистские настроения. Эти настроения связывались в прошлом с якобинскими системами. Слово «республика» не пугало южных декабристов. Оно связывалось не столько с политической системой, сколько с социальным мировоззрением. «Республика» вела не к канонической системе Монтескье, а к иным типам государственного устройства, в частности к системе Американских штатов. Имя Вашингтона противопоставлялось Наполеону. Да и самая Америка сквозь руссоистское изображение Шатобриана (несмотря на реакционный

284

образ мыслей автора) и патриотический роман Купера («Шпион», 1821) казалась обетованной страной. В систему Пушкина южанами был внесен корректив: оказалось, что зло не в дурном законодательстве, а в самом обществе, в конфликтах, возникающих в нем самом. В соединении с романтическим переосмыслением восприятия экзотической, первобытной, не тронутой растлевающим влиянием насквозь конфликтного современного европейского общества, с руссоистской идиллией первобытного общества у Пушкина сложилась идея противопоставления личности обществу: идеи Байрона оказались современными и плодотворными. Отсюда «Кавказский пленник» и «Братья-разбойники» и в какой-то мере «Бахчисарайский фонтан» и позднейшие «Цыганы». Отсюда и культ лирической индивидуальности, и потребность в лирическом герое-авторе, и автобиографизм (часто деланный) его стихотворений. Всё это элементы одного мировоззрения, пронизывавшего и общественно-политическое, и литературное сознание Пушкина, и его самосознание как действующей личности.

Но это настроение, характерное для 1821 г. и продержавшееся до 1824 г., временами спадает. Такой спад, с возвращением к привычной вольтеровской манере стороннего скептически-иронического наблюдателя, встречает нас в «Послании цензору».

Послание это было рассчитано на широкое распространение в рукописи. Следовательно произведение носило характер полулегального, не анонимного. Подобное произведение естественно приспособлялось к аудитории и в частности учитывало то впечатление, какое оно может произвести в правительственных кругах. Поэтому было бы наивно видеть в этом послании искреннюю исповедь автора, изложение его взглядов на цензуру. Мнение Пушкина о цензуре, сложившееся под влиянием пропаганды Б. Констана, сводилось к полному неприятию цензуры7. Личные столкновения с этим учреждением только укрепляли определенное отношение к цензуре, особенно в мрачные времена голицынской цензуры. Но в таком случае, о каком же послании цензору могла итти речь? Пушкин избрал иную дорогу и занял позицию «общего языка», т. е. позицию приятия «хорошей» цензуры:

Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,

Цензуру поносить хулой неосторожной;

Что нужно Лондону, то рано для Москвы...

Иронизм этого «общего языка» был ясен для читателя и никого не убеждал в спасительности цензуры. Подобный вольтеровский тон легкой насмешки над собеседником ставил Пушкина в особые литературные условия при написании послания, и сохранившаяся рукопись, относящаяся к черновому периоду работы, представляет некоторые особенности сравнительно с обычными для Пушкина приемами создания стихотворения. Любопытно, что в некоторых отношениях эти приемы скрещиваются с приведенными строками первоначального замысла «Вадима». Подобное послание должно было отличаться афористичностью, давать легко запоминаемые формулы, раздергиваться на пословицы. Подобный характер носили и прежние послания Пушкина. Так в послание Чаадаеву 1821 г. введены эпиграммы против Толстого, против Каченовского и изречения вроде: «Умел я презирать, умел и ненавидеть».

285

Ради большей отточенности таких афоризмов и эпиграмм Пушкин обратился к методу поэтических «заготовок», т. е. обработки отдельных стихов прежде создания целого. Эти заготовки были уже опубликованы Якушкиным в третьем томе академического издания, но не точно и не вразумительно. Вот эти отрывки в связном виде (в скобках — дополнения недописанного из окончательной редакции):

1) Потребности Ума не всюду таковы

Сегодня разреши свободу нам тисненья

Что завтра выдет в свет: Баркова сочиненья.

——

2) Иного рифмача единственный читатель.

——

3) Парнасскую толпу нелегкая встревожит

Тот ан(глийский роман с французского преложит)

Тот слепит водевиль потея да кряхтя

Другой трагедию состряпает шутя

До них нам дела нет — а ты читай возися

Зевая* разбирай и дремля подпишися.

——

4) (он хочет) может быть

Проведать дельное иль сердце освежить

И чтеньем обновить его существованье

А должен он терять бесплодное (вниманье)

На (бредни новые какого-то враля).

5) в них ищи его с начала

6) То личность дерзкую то площадную брань

Наемной критики затейливую дань.

——

7) Он сердцем почитать (привык алтарь и трон)

Опасный умысел вдруг отличает он

Но правде и добру пути не заграждает

Младой поэзии резвиться не мешает

Принять ответственность умеет на себя

Закону преданный отечество (любя).

Он друг писателю — не низок, не труслив

Благоразумен, тверд — — — прозорлив.

——

8) А ты глупец и трус что (делаешь ты с нами)

9) прозы нет.

Характер этой рукописи (намеченные, но недописанные стихи) свидетельствует о том, что ей предшествовал первый творческий черновик. Таким образом перед нами не первоначальные наброски отдельных стихов, а уже вторая стадия обработки ответственных мест.

Любопытен первый отрывок. Он не вошел в окончательную редакцию послания. Но повидимому первый стих совпадает со стихом: «У нас писатели я знаю каковы». За это говорят черновые варианты отрывка. Начат он был сперва так:

Умы Российские, мы знаем, каковы

Сегодня разреши свободу им тисненья... и т. д.

Затем первый стих был переделан: «Потребности у нас мы знаем каковы» и затем уже стихам придан окончательный вид. Рифма и структура

286

свидетельствуют, что этому отрывку непосредственно предшествовал стих «Что нужно Лондону, то рано для Москвы». Таким образом наш отрывок являлся мотивировкой этого положения. Англия как классическая страна свободы печати (обычно цитируемая в качестве таковой у публицистов того времени: Б. Констана8, Делольма и др.) и Россия как типичная страна цензуры, для которой свобода печати еще преждевременна, — таково содержание иронического изречения. Однако надо сказать, что в беловой редакции это мотивировано слабо и неясно. Политическая незрелость литературы, которая вне цензурных рамок создает только порнографию и для которой этим и исчерпывается вся потребность ума в свободе, — это было гораздо острее, но и рискованнее, так как давало козырь в руки защитника цензуры. Пушкин предпочел откровенно-иронический ход, хотя и лишил его четкости: не сразу ясно, что писательских мыслей цензурная расправа не теснит только потому, что эти мысли не слишком высокого полета. С другой стороны, быть может имя Баркова было убрано из соображений приличия (ср. «И даже имени такого не смею громко произнесть»).

То, что указанный отрывок относится именно к данному месту послания, следует отчасти из положения его среди прочих отрывков. У Пушкина повидимому была уже схема послания и какие-то черновые наброски (о чем свидетельствуют недописанные стихи — обычное явление, когда Пушкин переписывал начерно уже написанное). Отрывки нашего автографа строго следуют в своей последовательности за ходом послания. Первый отрывок по своему положению в беловом тексте послания должен предшествовать второму, который является 12-м стихом произведения. В тесных пределах первых 11 стихов нет другого места, куда эти стихи могли бы быть приурочены.

Таким образом в окончательной редакции это место приняло вид:

У нас писатели я знаю каковы;

Их мыслей не теснит цензурная расправа,

И чистая душа перед тобою права.

Второй отрывок (начинавшийся первоначально словами «Иного Автора...») отличается от беловой редакции отсутствием указания на конкретных лиц. Если судить по первому отрывку, то одним из тезисов послания было указание на низкий уровень всей русской литературы. Пушкин в окончательной редакции отошел на арзамасские позиции борьбы с определенным направлением. Нейтральные слова были заменены именами Хвостова и Буниной.

Третий отрывок только стилистически отличается от беловой редакции. Черновые варианты ничтожны («Писателей» вместо последующего «Парнасскую толпу» и совпадающая с беловой редакцией первоначальная редакция предпоследнего стиха: Пушкин часто возвращался в окончательном тексте к зачеркнутым редакциям).

Четвертый отрывок первоначально начинался почти так же, как и в беловой редакции:

быть может хочет он

Ум чтеньем освежить.

Первая строка была переделана «порою он хотел» (в беловой редакции «порой захочет он»). Повидимому одновременно, не дописав второго

287

стиха, Пушкин наметил следующий. Вероятно это начало стиха согласовано было с беловой редакцией и следовательно первоначально читалось:

Роман или журнал (манят его желанье).

РИСУНКИ ПУШКИНА КИШИНЕВСКОГО

ПЕРИОДА (НА ОБОРОТЕ ЛИСТКА С ПЛАНОМ

„АКТЕОНА“)

В нижней половине — портрет и набросок

профиля Калипсо

Институт Русской Литературы, Ленинград

Когда-то представители враждебной «Беседы» вводили роман и журнал в ряд запретной, «вредной» литературы. В «Расхищенных шубах» развращающая свет литература перечислялась в следующем порядке:

Преслезных странствий семь, журналов пятьдесят,

Романов множество, сто жалостных баллад...

В 1822 г. уже не приходилось говорить о сантиментальных путешествиях и о балладах. Зато роман и журнал не только не потеряли своего значения, но наоборот — в значительной степени его повысили. Особенно это касается западноевропейского журнала и романа. Однако и здесь Пушкин не остановился на общем указании и в беловом тексте заменил его конкретными именами:

Но цензор-мученик; порой захочет он

Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюфон,

Державин, Карамзин манят его желанье;

А должен посвятить бесплодное вниманье

На бредни новые какого-то враля...

Следующий отрывок непосредственно примыкает к этому же (от белового текста он отличается местоимением «его», написанным поверх прежнего и совпадающим с окончательным «ее»; повидимому слово «связь» Пушкин хотел было заменить каким-то другим, напр. «смысл»; точно так же «в них» написано поверх «в нем»).

288

Шестой отрывок дает два отличия от белового текста; расшифровать эти переделки можно было бы лишь точным учетом объектов пушкинских намеков. Эти объекты нам неизвестны. Повидимому здесь идет речь о Каченовском, но на какие именно факты намекает Пушкин, неясно.

Любопытен седьмой отрывок, рисующий «идеального» цензора. Бенжамен Констан, допуская в своей работе «О свободе брошюр, памфлетов и газет» условия, при которых цензура может оказаться неизбежной, в качестве ослабления ее отрицательного влияния выдвигал проект несменяемости цензоров. Несменяемость, примененная к судебной практике, в какой-то степени казалась гарантией независимости суждений: «Несменяемость цензоров не слишком исправила бы зло цензуры; но несомненно, что она имеет то преимущество, что придаст весу суждениям цензоров и следственно они будут умереннее и благоразумнее в своих действиях; вместо того чтобы считаться с ежедневными изменениями в настроениях власти, они бы считались с общественным мнением шире и свободнее; они бы приобрели в некоторой степени достоинство и тем самым беспристрастность суда; боязнь потерять место не преследовала бы их при чтении каждой строки, о которой от них требуется суждения, и если увеличить их число и предоставить автору свободу выбрать себе цензора, то создались бы условия не столь препятствующие развитию полезных идей и менее благоприятные для произвола, каприза и трусости» (B. de Constant. «Collection complète des ouvrages», premier volume, seconde partie. 1818, p. 431 note). Вот эти качества идеального цензора Б. Констана и рисует Пушкин. Самый характер защиты цензором порядка совпадает с указанием Констана на преступления печати, требующие вмешательства закона («Подстрекательство к убийству, к гражданской войне, призывы к неприятельской стране, прямое оскорбление главы государства не позволены ни в одной стране». «Principes de politique», p. 248). Таким образом этот образ идеального цензора не находился в прямом противоречии с принципами свободы печати в их либеральной интерпретации той эпохи. Вот почему можно было проповедывать свободу печати и одновременно внушать цензору, что сан его — священный.

Работа над этим отрывком сравнительно не велика: второй стих первоначально читался «Но мнений не теснит и правду терпит он»; затем слово «терпит» заменено словом «видит»; следующий стих сначала читался (с недостатком стопы) «Но он добра пути не заграждает», а затем переделан «Но Истине добру пути не заграждает». Вместо последнего слова отрывка первоначально стояло то же, что и в беловом тексте: «справедлив».

В беловом тексте имеются значительные отступления от первоначальной редакции, при чем стихи перестроены и дополнены двумя новыми. Особенно любопытен один стих беловой редакции, как бы перекликающийся с вышецитированным местом из Констана (в оригинале «des idées utiles», y Пушкина «полезная истина»).

Следующий стих без изменения вошел в беловой текст. Последний отрывок совсем не попал в «Послание». Он находится в связи со стихом: «Остались нам стихи: поэмы, триолеты». Данная формула возникает снова в черновых строфах III главы «Евгения Онегина»:

Поэты наши переводят,

А прозы нет. Один журнал

289

Исполнен приторных похвал,

Тот брани плоской...

Повидимому в связи с вариантом четвертого отрывка («роман или журнал») Пушкин предполагал отметить идеологическую роль прозы и ее жалкую судьбу в условиях придирчивой цензуры.

Как видим, «заготовки» захватывают только первую половину «Послания», при этом меньшую (43 стиха из 126).

РИСУНКИ ПУШКИНА КИШИНЕВСКОГО ПЕРИОДА

Женский профиль в правой стороне листка является изображением Калипсо

Институт Русской Литературы, Ленинград

Подобная манера заготовлять материал для посланий не является исключением в творчестве Пушкина. Точно так же например заготовлял он «Послание к Вяземскому», по всей вероятности не написанное в окончательном виде. Это «Послание» относится к тому же времени (вероятно несколько раньше «Послания цензору»). Оно печатается обычно в составе только первых шести стихов по одной из тетрадей Ленинской библиотеки. Однако черновой набросок включает еще ряд отрывков. И они были опубликованы Якушкиным, но так же неудовлетворительно и обыкновенно ускользают от внимания читателей. Привожу здесь только сводный текст. Большая черновая работа Пушкина в данном отрывке имеет более стилистическое значение. Некоторые отрывки восстанавливаются предположительно, но я здесь этого не оговариваю, как не оговариваю и случаев восстановления зачеркнутого текста (если это необходимо для связного чтения).

Язвительный поэт, остряк замысловатый,

И смелостью ума и шутками богатый,

Счастливый Вяземский, завидую тебе:

Ты право получил, благодаря судьбе,

Смеяться весело над глупостью ревнивой,

Невежество разить анафемой игривой.

——

290

И в глупом бешенстве кричу я наконец

Хвостову — ты дурак, а Стурдзе — ты подлец.

——

А шутку не могу придумать я другую

Как только...9

——

Клим пошлою меня щекотит остротой.

Кто Фирс? задорный шут, красавец молодой,

Жеманный говорун, когда-то бывший в моде —

Толстому верный друг — по греческой методе,

Но можно ль комара тотчас не раздавить

И в грязь словцом одним глупца не превратить.

——

Так точно трусивший буян обиняком

Решит в харчевне спор надежным кулаком.

——

Блажен Фирсей — рифмач миролюбивый,

Никем не знаемый, услужливый, учтивый,

Как добрый Шаликов хвалитель записной,

Довольный изредка журнальной похвалой —

Невинный фабулист или смиренный лирик,

Но Феб во гневе мне промолвил: будь сатирик,

С тех пор бесплодный жар в груди моей горит,

Браниться жажду я — рука моя свербит.

——

Знаток насмешливой науки

Едва лукавый ум твои поймает звуки,

Он рифму грозную невольно затвердит,

И память темное названье сохранит.

Эти строки свидетельствуют о сатирическом настроении Пушкина в кишиневскую эпоху.

III

Пущин в своих воспоминаниях красочно описывает свое посещение Михайловского 11 января 1825 г. «Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея: потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судьи... Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно всё это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать»... Далее Пущин рассказывает, как во время чтения «Горя от ума», привезенного им Пушкину, явился настоятель Святогорского монастыря. «Пушкин выглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе «Четью-Минею». Монах вскоре удалился. Пущин понял смысл этого посещения и сказал об этом Пушкину, на что тот ответил: «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению!».

Это посещение Пущиным поднадзорного Пушкина отразилось в строфе «19 октября 1825 г.»:

291

...Поэта дом опальный

О Пущин мой, ты первый посетил;

Ты усладил изгнанья день печальный,

Ты в день его лицея превратил.

А в черновом наброске было еще:

Ты, освятив тобой избранный сан,

Ему в очах общественного мненья

Завоевал почтение граждан.

Наконец воспоминаньем об этом посещении явилось восьмистишие Пушкина, датированное 13 декабря 1826 г. и переданное Пущину уже в ссылке в Чите А. Г. Муравьевой.

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье,

Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье!

Да озарит он заточенье

Лучем лицейских ясных дней!

Это восьмистишие, как оказывается, начато было задолго до даты его завершения, тогда, когда еще не было ни ссылки Пущина, ни повода к этой ссылке. Пушкин повидимому сразу после посещения принялся за послание Пущину. Уже в феврале, 18-го, из Москвы Пущин писал Пушкину: «Живи счастливо, любезнейший поэт! Пиши мне послание». Но послание не подвигалось вперед. В письме Пущина 12 марта 1825 г. находится досадливая фраза: «До сих пор жду от тебя ответа и не могу дождаться. Хоть прозой уведомить меня надобно...» То же в письме 2 апреля: «Наконец получил послание твое в прозе, любезный Пушкин! Спасибо и за то».

Это послание, не дописанное до конца, впервые было опубликовано Шляпкиным в 1903 г. по неудовлетворительной копии Анненкова. В 1916 г. его воспроизвел в транскрипции с автографа П. О. Морозов, но весьма небрежно и невразумительно. «Мой давний друг» было прочитано «Мой дивный друг», «Пушистым снегом» превратилось в «Пустынным снегом» (так же читал и Анненков); «липовые своды» стали «ласковые лица» (рифма «свободы»). Всё это заставляет еще раз воспроизвести настоящее послание Пушкина. Черновые варианты я привожу далее, ограничиваясь важнейшим. Хотя эти варианты и после транскрипции Морозова остаются, собственно говоря, неизданными, но далеко не все представляют интерес. Впрочем варианты, характеризующие метод работы, будут приведены:

Нежданный гость, мой друг бесценный,

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Пушистым снегом занесенный,

292

5 Твой колокольчик огласил —

Забытый кров, шалаш опальный,

На стороне глухой и дальной

Ты с утешеньем посетил.

И день отрадный и печальный

10 С тобой изгнанник разделил.

Скажи, куда девались годы,

Дни упований и свободы —

Скажи, что наши? что друзья?

Где ж эти липовые своды,

15 Где ж молодость? Где ты? Где я?

Судьба, судьба рукой железной

Разбила мирный наш лицей —

Но ты счастлив, о брат любезный,

На избранной чреде своей —

20 Ты победил предрассужденье,

В глазах общественного мненья,

Ты от признательных граждан

Умел истребовать почтенья,

Ты возвеличил мирный сан.

25 В его смиренном основаньи

Ты правосудие блюдешь...

............

Стихотворение первоначально было начато тем же стихом, как и окончательная редакция 1826 г: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Пушкин сперва переделал его «Мой давний друг, мой гость бесценный», и затем пришел к помещенной здесь редакции. Тем самым из общего обращения к Пущину, не зависевшего от обстоятельств, Пушкин сделал формулу, связанную с поводом послания — неожиданным приездом Пущина в Михайловское. Эта формула показывает, так же как и остальное содержание нашего черновика, что он писался вовсе не в 1826 г., когда подчеркивание данных случайных обстоятельств было бы неуместным, а непосредственно после приезда Пущина и во всяком случае до декабрьских событий. Впрочем на это указал еще Шляпкин.

В четвертом стихе эпитет «пушистым» заменил собой первоначальный эпитет «печальным». Сделано это повидимому помимо прочих художественных соображений по той причине, что слово «печальный» повторилось через пять стихов в рифме, и убрать его оттуда было гораздо труднее; следовательно получалось повторение. Стихи 7 и 8 прибавлены уже после того, как написаны следующие стихи. При этом в стихе 8-м Пушкин начал переработку. «Ты вдруг отрадой оживил», но так как эта редакция создавала неустранимое столкновение слов одного корня («отрада»), то он эту переделку зачеркнул. Стих 10-й читался: «С изгнанным братом разделил». После этого стиха первоначально должны были следовать два:

Но для души твоей прекрасной

Друг! и сей день не пропадет.

Первые десять стихов подвергнуты позднейшей переработке вероятно в связи с подготовкой послания 1826 г. Прежде всего убрано

293

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

294

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

295

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

296

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

297

обращение, связанное с посещением Михайловского, и восстановлена более общая формула. Затем изменен стих 6-й (Ты озарил шалаш опальный) и начата запутанная переработка стихов 8—10, вызванная стремлением избежать столкновения слов «отрадный», «изгнанный» и «печальный», которые в каждой комбинации давали то или иное повторение. Таким образом отпали две намеченные редакции:

Ты день изгнанья, день печальный

С изгнанным другом разделил

Ты день отрадный и печальный

С печальным другом разделил.

Вероятно и самое столкновение при одном слове определений «отрадный и печальный» заставляло искать другой редакции. Также осталась несогласованной редакция 10-го стиха, освобожденная от неукладывавшегося во фразе эпитета:

Со мною день ты разделил.

В результате всех этих недоведенных до конца поправок Пушкин ограничил свое заимствование из первоначального чернового послания четырьмя строками.

Стих 12-й, представляющий характерное идиллическое определение лицейских лет, гармонирующее с заданием послания (встреча лицеистов), вписан на полях и первоначально читался: «Дни наслаждений и свободы». Любопытно, что стих 15-й сперва был начат: «Где Горч.» (т. е. Горчаков). Очевидно в начале 1825 г. Пушкин еще не сознавал, какая глубокая пропасть разделяла его и Пущина от их лицейского товарища Горчакова. За этим стихом следовал еще один:

Давно ль?.. как быстро!.. как далеко.

С ним рифмовал стих, от которого были написаны только первое и последнее слово:

Твердим глубоко.

Следующие стихи представляют малозначительные варианты (напр. ст. 17 читался: «Наш мирный развела лицей»). После стиха 18-го, в котором первоначально отсутствовало слово «счастлив», следовал стих:

Счастлив — ты гражданин полезный.

Любопытен вариант стиха 22-го, первоначально читавшегося с пропуском слова:

От — — истинных граждан.

После стиха 23-го — несколько неразборчивых слов, среди которых ясно написанное «самоотверженья».

Интересна по количеству последовательных вариантов работа над 24-м стихом. Прежде чем остановиться на последней редакции, Пушкин пять раз переделывает его; стих последовательно читался:

298

Смиренный возвеличит сан

Освободить полезный сан

Через тебя полезный сан

И возвеличить мирный сан

И чрез тебя смиренный сан.

Дальнейшая работа превращается в невразумительный черновик, в котором можно прочитать «Клеймо отверженья» и несколько бессвязных слов.

Таков текст чернового послания Пущину.

Если оставить пессимистический тон, свойственный ссыльному, лишенному права свободного общения с внешним миром и тяжело переживающему эту изоляцию, если оставить в стороне элегические строки о лицее и липовых сводах царскосельского парка, то интересны гражданские мотивы заключительной части, нашедшие неполное отражение в черновых строфах «19 октября». По существу это конечно апология «малых дел», принцип принесения пользы на своем месте. Кому принадлежит этот принцип — Пушкину или Пущину? Последний не руководствовался им на практике, но легко мог проповедывать его перед Пушкиным в порядке оправдания своей судейской карьеры. Проповеднический тон несомненно был в речах Пущина. Когда Пушкин заинтересовался, какова его репутация в столицах, Пущин «ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок». Это были совсем не те речи, что разговоры у М. Ф. Орлова. Но они производили свое впечатление на Пушкина, лишенного всякого выхода из своего Михайловского. Примирялся ли он с этой идеологией «своего шестка»? Вряд ли. Попытка бегства за границу, от которого удержал его заговор излишне благожелательных друзей с Плетневым и Жуковским во главе, свидетельствует кажется о другом. Да и в данном послании чувствуется неудовлетворенность этой «пользой» служения на своем посту. И у Пушкина есть попытки, несомненно идущие не от благоразумных речей Пущина, изобразить это как личный подвиг. Зачеркнутые слова «Ты презрел», «самоотверженье», «Клеймо (печать) отверженья» ведут к этой теме. Характерен и черновой стих, в котором этот подвиг Пущина освящается признанием истинных граждан. Здесь еще живы кишиневские идеи о каком-то истинном, не обыденном, не обывательском гражданстве. Но всё же смиренное служение Пущина и его решение блюсти правосудие граждан не вдохновляют. Послание остается недописанным до того дня, когда Пушкин не почувствовал необходимость заговорить о совсем другом подвиге Пущина, вовсе не столь смиренном, и когда ему приходилось сносить уже не «клеймо отверженья», пятнавшее скромных «надворных судей». Послание от Пушкина Пущин получил уже за «частоколом»: в Читинском остроге, куда он прибыл 5 января 1828 г. из Шлиссельбургской крепости.

IV

Изоляция в Михайловском была одной из причин того, что сам Пушкин оказался не замешанным в дело.

Неизвестно, какую роль сыграл бы Пушкин в декабрьских событиях 1825 года, если бы попал в эти дни в Петербург. Возможно, что и

299

никакой: не обладая ясной политической программой, ограничиваясь лишь оппозиционными симпатиями, основанными на либеральном мировоззрении весьма умеренного толка, Пушкин при тесном соприкосновении с тайными обществами мог и разойтись с их руководителями в вопросах политической программы и тактики. Но могло быть и иначе. При темпераменте и честолюбии Пушкина он мог явиться на Сенатскую площадь и это повлекло бы за собой известный результат, особенно в связи с выяснившимся во время процесса агитационным значением оппозиционных стихов Пушкина в среде декабристов. Среди привлеченных находились и лица умереннее Пушкина в мнениях и высказываниях. Но важно то, что сам Пушкин считал себя уцелевшим случайно. Он выразил это стихотворением «Арион».

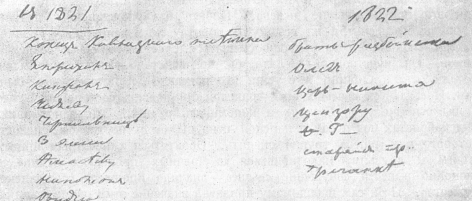

СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА 1821—1822 гг., СОСТАВЛЕННЫЙ ИМ САМИМ

Публичная Библиотека, Ленинград

Убедившись, что он остался незамешанным, Пушкин ждал освобождения. Но освобождение произошло не так, как он сам того ожидал. Его попытки «договориться» с правительством и заключить с ним мирное условие, не привели ни к какому результату. Он убедился, что с ним не хотят говорить и не хотят считаться. И здесь не удался гражданский подвиг: ему не было предоставлено слова. Жуковский внимательно следил за тем, чтобы субординация не была нарушена и не произошло ничего такого, что могло хоть отчасти иметь неблагонамеренный характер: как же Пушкин мог сметь «договариваться» с правительством, требовавшим к себе только преданности? Пришлось смириться и ждать пока не приехал фельдъегерь и не повез Пушкина полуарестантом, полусвободным в Москву на свидание с Николаем.

Мы не знаем подробностей этого свидания. Все рассказы о нем похожи на малодостоверные анекдоты. Сам Пушкин не сообщал об этой беседе. Она не походила на то, о чем мечтал Пушкин, хотя бы потому, что была лишена какой бы то ни было публичности. Результаты этой беседы тоже не отвечали ожиданиям Пушкина, не внося в его положение полной ясности. Поднадзорность сохранялась: иллюзии в этом были кратковременны. Давалась некоторая свобода передвижения. Изымались произведения Пушкина из общей цензуры и создавалась для них особая, царская. Приходилось всё это принимать как милость.

300

Очевидно с николаевским тоном Пушкин ознакомился сразу и убедился в невозможности какого бы то ни было фрондерства. Игра в оппозицию в стиле александровских времен была уже немыслима в период ликвидации декабризма. Июльские казни и ссылки заставляли думать о чем-то другом, а не о политических эпиграммах. Общая подавленность отразилась и на Пушкине.

Нельзя конечно отрицать и некоторых иллюзий. До 1830 г. политика Николая для Пушкина не была совершенно ясна. Судебная расправа с декабристами еще не предопределяла для Пушкина социальной программы нового режима, которая стала выясняться для него только после июльской революции 1830 года. А до личного общения с царем, которое началось после переселения с женой в Петербург, т. е. после 1831 г., Пушкин смутно представлял себе и личность нового руководителя политики. При таких условиях возможны иллюзии. Но иллюзии эти покупались не дешево. Человек без гражданского подвига в прошлом, несмотря на ссылку и политические репрессии, — Пушкин не мог спокойно и равнодушно смешаться с серыми рядами современников. Он чувствовал — во что бы то ни стало — свое единомыслие с теми, кто в Сибири, и с теми, кто повешен. «Братья-друзья» были там. И создается своеобразный гражданский подвиг, состоявший в том, чтобы вспоминать о братьях и напоминать о них. Эти напоминания о декабристах под носом у царской цензуры были поступком, смелость которого нам теперь трудно оценить. Обратиться с печатным приветствием к друзьям, находившимся «в мрачных пропастях земли», и спокойно вынести «внушение свыше» — значило проявить гражданское мужество. И он сам повидимому придавал значение этим напоминаниям, введя в «Памятник» 1836 г. стихи

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

А у Пушкина была потребность в гражданском подвиге. Чем дальше шло время, тем невозможнее становился этот подвиг, тем сильнее мысль о подвиге вела к прошлому. Связанность с декабристами ощущалась Пушкиным до самой смерти. В цитированных стихах из «Памятника», вопреки интерпретаторам, Пушкин говорил не о воображаемом будущем читателе, а о читателях ему известных — о декабристах, которые, как он отлично знал из следствия, ценили именно его вольнолюбивые произведения10. А в возвращение декабристов он верил, как верил и в их конечное торжество, их победу в общественном мнении.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут.

Это убеждение было независимо от его собственных политических взглядов, претерпевших сильное поправение, а поэтому оно и сохранилось без изменения с 1828 по 1837 г.

301

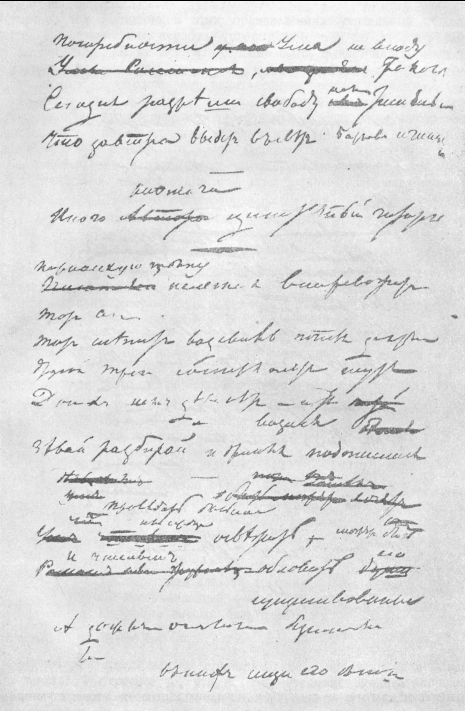

ПОЭТИЧЕСКИЕ „ЗАГОТОВКИ“ ПУШКИНА К „ПОСЛАНИЮ К ЦЕНЗОРУ“.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

302

ПОЭТИЧЕСКИЕ „ЗАГОТОВКИ“ ПУШКИНА К „ПОСЛАНИЮ К ЦЕНЗОРУ“. ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

303

В обвинительные акты против Пушкина постоянно вводится два стихотворения, обращенных к Николаю I: «В надежде славы и добра» и «Нет, я не льстец».

Конечно, тон Пушкина в этих произведениях учительный. Самое начало — В надежде славы и добра — говорит не о том, что есть, а о том, что должно быть. А не всё, что должно быть, бывает на самом деле: это Пушкин хорошо знал.

Обращение к царю составляло политическую тактику Пушкина. Оно не вскрывало еще само по себе его политическую программу. Он озаботился, чтобы охарактеризовать либеральные основы своей программы («просвещенье», «предназначенье страны» и т. д.). Но и не в этом сила: в подобных стихах невозможна конкретизация общего духа либеральной программы (а какое просвещение? каковы исторические судьбы?). Единственно конкретно в этом стихотворении заключение:

Семейным сходством будь же горд;

Во всем будь пращуру подобен;

Как он неутомим и тверд.

И памятью, как он, незлобен.

Пушкин отлично знал, как в стихах действуют заключительные строчки. А последняя строчка красноречива тем более, что анекдот о Долгоруком не давал оснований для умиления незлобивостью Петра. Стансы вплетались в общую систему предстательства за братьев-декабристов.

До нас дошел лишь один клочек черновика этих стансов. Он любопытен тем, что на нем находится дата написания. Он был в руках Анненкова, затем перешел к Майкову и через библиотеку Академии Наук в составе всего Майковского собрания поступил в архив Пушкинского дома (№ 521). Вот его содержание:

Во всем будь пращуру подобен

Как он решителен и тверд

Но памятью, как он, незлобен —

——

Самодержавною рукой

Он смело* сеял просвещенье

Не презирал страны родной

И зрел ее предназначенье**.

——

То Академик***, то герой,

То мореплаватель, то плотник

Он всеобъемлющей душой****

На троне вечный был работник.

22 декабря

1826 года Москва у Зуб.

Черновик этот имеет только стилистические отличия от окончательного текста. Интереснее то, что на этой странице сконцентрированы наиболее сильные «либеральные» аргументы Пушкина, и среди них первое место занимает как раз концовка о прощении декабристов.

304

Стихи Пушкина не всеми были поняты. С одной стороны, возникло непонимание, о каком просвещении говорится здесь (вернее, использование многосмысленности этого термина; и Николай и Бенкендорф отлично уясняли себе взгляды Пушкина на этот вопрос. Любопытно, что на следующий день после написания настоящего черновика, 23 декабря, Бенкендорф писал Пушкину по поводу его записки о народном воспитании: «принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». В письме поражает исключительный по откровенности цинизм политических принципов). С другой стороны, в глазах у многих самый факт обращения к царю порочил Пушкина, так как являлся актом лести.

Пушкину пришлось оправдываться. Таким оправданием являются вторые стансы «Друзьям» («Нет, я не льстец»). Они были в порядке обязательной цензуры представлены Николаю I, и он наложил резолюцию: «Может итти по рукам, но нельзя печатать» («Cela peut courir, mais pas être imprimé»). Об этом Бенкендорф известил Пушкина 5 марта 1828 г. (что дает предельную дату стихотворения). Хотя и эти стансы не избежали подозрения в лести, но их истинное намерение выражено довольно ясно. Снова центральным мотивом является мотив о милости, да еще в конституционном сочетании с идеей об ограничении «державных прав». Стихотворение заканчивается явной угрозой:

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу...

Правда, стихи содержат изъявление любви к монарху, но это сейчас же мотивировано:

Россию вдруг он оживил

Войной, надеждами, трудами...

Слово «война» не должно неприятно поражать нас и представляться элементом официального шовинизма. В 1821 г. в записях своих бесед с Орловым Пушкин охарактеризовал войну как преступление. И в то же время он собирался бежать в греческую армию и писал стихи «Война». Война за греческую независимость являлась одним из элементов либеральной программы, особенно по отношению к России. В донесении Следственной комиссии сообщались следующие слова Пестеля: «Между тем (после установления Временного правительства), чтобы не роптали, можно занять умы внешнею войною, восстановлением древних республик в Греции». Пушкин, живший в общении с членами Южного общества в период особой остроты греческих дел, отлично знал истинное мнение тайных обществ о войне на Востоке. Да и вообще — экспансия на Восток была идеей, не чуждой декабристам, и Пушкин не мог этого не знать. Таким образом «любовь» Пушкина была не безразборной, да и война — не всякой.

Не забудем и слово «надежды», являющееся намеком на мероприятия, которые вели к либеральным реформам. Слухи о деятельности секретного комитета 6 декабря 1826 г. давали основания Пушкину и его

305

кругу ожидать важных изменений в законодательстве и направлении внутренней политики. Эти неосновательные надежды отразились в письмах Пушкина к Вяземскому (см. напр. письмо 16 марта 1830 г.; ср. разочарованный тон письма от 5 ноября того же года). Таким образом у Пушкина искренне складывалось убеждение о возможности сотрудничества с правительством.

Автограф белового текста стансов не дошел до нас. Сохранился только черновик, до сих пор не изученный. Он находится в том же Майковском собрании, на одном листке с беловым текстом конца «Талисмана», датированным «б ноября ночью». Так как в печати это стихотворение помещено Пушкиным под 1827 г., то дата его вполне определяется11. Повидимому черновик «Друзьям» написан после того, как разорван беловик «Талисмана», и повидимому вскоре. Итак стихотворение можно отнести к ноябрю 1827 г. А в таком случае упоминание войны особенно знаменательно: именно в это время политика России по отношению к греческому вопросу изменилась. Россия примкнула к либеральной позиции Каннинга, и в результате соглашения произошло вмешательство в греко-турецкие дела, ознаменовавшееся наваринским сражением 12/20 октября. Таким образом настоящее стихотворение является реакцией на определенное политическое событие, не внушавшее современникам сомнения в его значении.

Приведу полный текст черновика:

Нет, я не льстец — когда царю

Хвалу свободную слагаю —

И правды рабски не скрываю

Языком сердца говорю.

Люблю царя — (он) с высоты

Простер мне царственную руку

Презрев ты знаешь — клеветы

Когда изгнанья муку.

На этом черновик обрывается. В нем отразилась некоторая работа Пушкина. Второй стих сперва был написан: «Хвалу правдивую слагаю», но повидимому утверждение одной личной искренности показалось Пушкину недостаточным оправданием и он изменением эпитета подчеркнул гражданский смысл своих стансов. Следующий стих имел два чтения, предшествовавших окончательному:

И мнений рабски не скрываю

И правды робко не скрываю

Первый стих второго четверостишия, самый рискованный, переделывался дважды.

Мне ль не любить его...

Вторая редакция была связана с первоначальным чтением следующего стиха

Люблю его — не он ли мне

Простерши царственную руку,

306

Третий стих второго четверостишия переделывался трижды:

Когда я жертвой клеветы

Я жертва ложной клеветы

Могучей жертва клеветы.

Окончательная редакция черновика показывает, что первоначально стансы были обращены не к коллективному адресату «Друзьям», а к кому-то одному и следовательно являются не отзывом на дошедшие до Пушкина слухи, а ответом на какие-то определенные и прямые обвинения. Не был ли Вяземский полемистом Пушкина?

После четвертого стиха второго четверостишия (начатого сперва недописанным «Я по...») следуют незаконченные наброски дальнейшего:

Мою он мысль освободил

Несчастьем (?)

Он меня

Он не купил хвалы.

Черновая редакция резче беловой. В окончательном тексте многое сглажено и вытравлено. Тот же смысл упрятан в более умеренные и потому более двусмысленные слова. Так особенностью именно белового текста является введение личного мотива в оправдание признательности возвращения из ссылки («влачил я с милыми разлуку»). Этот личный мотив исказил гражданский смысл первоначальной редакции. Наконец, последняя строка с совершенной прямолинейностью ставит вопрос о неподкупности поэта.

Понятно, все эти стихотворные «ходатайства за декабристов» остались без ответа. Последней попыткой Пушкина в этом направлении было стихотворение «Герой». Зная впечатление от двух первых выступлений, Пушкин тщательно законспирировал это стихотворение и оно появилось под строгим анонимом. По поводу «Героя» писал он Погодину: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь. Напечатайте где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей дружбы — не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную» (Болдино, начало ноября 1830). В самом деле «Герой» — стихотворение «апокалиптическое»; не говоря уже о том, что тема (приезд Николая I в холерную Москву) зашифрована датой события, апокалиптичность усугубляется тем, что в подобное казалось бы официально-поздравительное стихотворение вносятся строфы из Х главы «Евгения Онегина», написанной совсем не под влиянием официальных излияний. Очевидно стихи эти, внешне позолоченные для пациента, скрывали что-то совсем не официальное. И в самом деле. Это была третья и последняя просьба о милости. Стихотворение кончалось:

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран!..

Николай I оправдал последний приговор Пушкина.

307

V

Среди записей Анненкова к материалам для биографии Пушкина имеется следующая: «Мусина-Пушкина, урожд. Урусова, потом Горчакова (посланника), жившая долго в Италии, красавица собою, которая, возвратившись сюда, капризничала и раз спросила себе клюквы в большом собрании. Пушкин хотел написать стихи на эту прихоть и начал описанием Италии

Кто знает край.

Но клюква как противоположность была или забыта или оставлена (Б. Л. Модзалевский. «Пушкин». 1929, стр. 341—342). Об этом же пишет Анненков, не называя имени М. А. Мусиной-Пушкиной, в своих «Материалах» (изд. 1855, стр. 84), относя стихи к 1827 г. Стихи эти, в основном известные еще в 1838 г., полностью стали известны сравнительно недавно (в Академическом изд., т. IV, 1916), так как в заключительной части содержат упоминание Марии в таком контексте, который не решалась пропускать старая цензура.

Но нас не интересует самое стихотворение. Нас интересуют стихи, являющиеся как бы отзвуком этого описания Италии. Тема стихотворения Пушкина не оставляла. Повидимому не оставляла мысль противопоставить апельсины клюкве (они сопоставлены в эпиграфах). Но отдав дань стране апельсинов, Пушкин обращается к странам, контрастирующим с Италией, как будто бы уже вне всякой зависимости от капризов Мусиной-Пушкиной. И перед Пушкиным возникают странные и необъяснимые пейзажи.

Я знаю край: там на брега

Уединенно море плещет —

Безоблачно там солнце блещет

На опаленные луга —

Дубрав не видно — степь нагая

Над морем стелется одна.

Этот небольшой отрывок, оставшийся незаконченным, дался Пушкину после больших усилий. Вот последовательные переделки отдельных стихов.

Стих первый: I. Я знаю край: там вечных волн

У берегов седая пена.

II. Я помню край: там волн седых

На берегах седая пена. (Этот второй стих в дальнейших переработках исчезает.)

III. Я помню край: там на брега

IV. Я знаю край: на берега.

Прежде чем приступить к третьей переделке, Пушкин записал фрагмент следующего стиха: «С утесов мох висит», но зачеркнул его.

Стих второй: I. Седая пена вечно блещет

II. Седое море вечно плещет.

308

|

|

|

|

ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА „КОГДА ПОРОЙ ВОСПОМИНАНЬЕ“.

СТРАНИЦЫ ПЕРВАЯ—ЧЕТВЕРТАЯ

Институт Русской Литературы, Ленинград

309

После этого следовал еще стих, имевший три последовательные редакции:

I. Там опаленные луга

II. Там редко стелются снега

III. Там редко падают снега.

Стих пятый: I. Там нет дубрав, там степь нагая.

II. Там тени нет — там степь нагая.

Итак образ выжженной пустыни на берегу моря упорно вырисовывался в его сознании.

Но это стихотворение не единственное. На одном листке бумаги с планом «Мятели»12 и с заключительными стихами к «Моей родословной» находится черновик незаконченного и недоделанного стихотворения. Не всё может быть прочитано, однако то, что поддается расшифровке, знакомит нас с любопытным замыслом Пушкина, впрочем в некоторых отношениях загадочным. Стихотворение распадается на несколько частей. После первой части, совершенно черновой, следует вторая, состоящая почти из одних начал строк. Затем следует снова совершенно исчерканный черновик, впрочем слагающийся в связные строки. Наконец последняя страница, замыкающаяся рисунком лодки, дает бессвязные строки. Остановимся на каждой части отдельно.

Когда порой воспоминанье

Грызет мне сердце в тишине

И отдаленное страданье

Как тень опять бежит ко мне —

Когда людей повсюду видя

В пустыню скрыться я хочу

Их слабый глас возненавидя

Я забываюсь и лечу.

Первые два стиха были написаны без помарок, но, начиная с третьего, черновик сразу становится мало разборчивым. Третий стих был сперва написан:

И злое, мрачное мечтанье

затем: И погружаюсь я в мечтанье.

Далее следуют совершенно отрывочные слова: «И задыхаюсь я», «И странно душно мне», «И душно в свете мне», «И пью... страданье». Среди этих зачеркнутых слов кое-как вписан третий стих, а для четвертого уже не нашлось места: он надписан сверху.

После первого четверостишия Пушкин хотел уже перейти к обороту «тогда», но отказался от этого и продлил придаточный оборот. Сперва было написано с пропуском места: «Когда людей видя». Затем в это пустое место вписано было сверху «повсюду». Слово это было зачеркнуто и вместо него в строку написано «вблизи». Но поправка эта нарушает размер, поэтому ее можно считать незаконченной и в качестве окончательного текста принять зачеркнутый. Возможно, что сюда же относится зачеркнутое слово над словом «повсюду».

Следующий стих тоже переделывался. Начат он «Хотел бы», затем изменен «Хотел в пустыню я бежать». Сверху начато и зачеркнуто исправление: «Чуж» (чужбина). В следующем стихе было колебание

310

между словами «глас» и «взор». Наконец мало разборчив последний стих. Было написано «Тогда, тогда». Затем надписана приблизительно следующая редакция (приблизительно потому, что среднее слово мало разборчиво): «Тогда мечтою я лечу». Окончательная редакция читается более по догадке. Особенно загадочно надписанное над словом «лечу».

Для расшифровки дальнейшего лучше всего сперва воспроизвести точно рукопись:

свѣтлый кр н

Не въ [неразб.] гдѣ [неразб.]

Низья — — — —

Гдѣ теп

Кругомъ лагунъ [дроб] пустынн

[Вокругъ] [Колоннъ]

[разливомъ тихо] плещ

пожелтѣлый

[Гдѣ Рафаель живоп]

вѣтхой

На мраморъ тихо плещетъ

лавръ

И [тем] и тем ки

На волѣ пыш пыш разрослись

Гдѣ пелъ Т

Гдѣ и теперь м н

[Скаламъ] [славой]

Порой далече звонкой славой

[Повторены] [вторятся] октавы

пловца —

Эти отрывочные слова были бы совершенно непонятны, если бы не существовало стихотворения «Кто знает край», которое Пушкин здесь просто использует, а потому довольствуется выписыванием первых слов или начальных букв слов. Вот начало этого стихотворения с черновыми вариантами13:

1 Кто знает край, где небо блещет

Неизъяснимой синевой,

Где море теплою волной

Вокруг развалин тихо плещет —

5 Где вечный лавр и кипарис

На воле гордо разрослись

Где пел Торквато величавый

Где и теперь во мгле ночной

Адриатической волной

10 Повторены его октавы.

Где Рафаэль живописал

Где в наши дни резец Кановы

Послушный мрамор оживлял

И Байрон, мученик суровый

15 Страдал, любил и проклинал.

.............

Стих первый: сперва: Kennst du das Land где небо блещет

Ст. 6. Начато: В

Затем: Свободно, гордо разрослись.

311

Ст. 7—14 первоначально были:

1’ Где Тасса нежного октавы

Еще поет ночной пловец

Кто знает край и Муз и славы

Где пел Петрарка величавый

5’ Где нежный царствовал резец.

Стихи эти подверглись сложной обработке, прежде чем приняли эту более или менее законченную форму:

1’ I: Где Тасса нежного октавы

II: Где сладострастные октавы.

Таким образом последняя редакция есть возврат к первой.

2’ I: Во мгле ночей еще звучат

II: Начато: Еще звучат

III: Еще рыбак не позабыл.

IV: В тиши поет пловец ночной.

4’ I: Где пел Торквато величавый

Стихи отброшены после некоторых попыток их переработать. Рядом со стихами 2’ и 3’ набросано:

В гондоле

с ней (?)

в тишине морей

После стиха 3’ начато:

Где кисть играла

После стиха 4’ начато сперва: «Вас рыцарей», затем «Где ж» (может быть этим намечалось повторение зачеркнутого стиха «Где нежный царствовал резец»). Далее стихи 1’, 3’ и 5’ отброшены и сделана попытка продлить стихотворение следующим образом:

1’’ Где пел Петрарка величавый

И где наперсник юный Славы

Где Перуджино рисовал

И где живой резец Кановы

5’’ Паросский мрамор оживлял

Где Байрон нежный и суровый

Страдал, любил и проклинал

8’’ Отвергнув все око[вы]

И эти стихи предварительно прошли обработку; некоторые же подверглись дальнейшей неконченной обработке.

2’’ Начата дальнейшая переработка:

Ныне крестник

3’’ Сперва: Где Рафаэль живописал

4’’ Сперва: И где родил [восторги] новы

5’’ I: Боргезы воздавал

II: Боргезы ножки открывал

III: Боргезы ножки воскрешал

IV: Боргезы милой лик

V: Паросский мрамор высекал.

312

Стихи 6”—8” набросаны слева на полях и состоят почти из одних зачеркнутых разрозненных слов:

[Где] [влача] [любви]

Где Байрон

[Покорный] [мрачный]

[Где Dante] нежный и суровый

[Отвергнув]

[свой ад] [создавал]

Страдал, любил и проклинал

Отвергнув все око

Отдельные стихи этих промежуточных редакций снова появляются и в основной. Так первая редакция ст. 4’ появляется в качестве первой ред. стиха 7; первая ред. ст. 3” — в качестве первой ред. ст. 11.

Стих 12 основной редакции:

I. Где сладостный резец Кановы

II: Где пламенный резец Кановы

Стих 14 I: Где Альбиона бард суровый

II: Где бард и нежный и суровый

III: Где Dante темный и суровый.

Такова была сложная и многообразная работа Пушкина над темой об Италии. И вот в данном стихотворении он отталкивается от этого образа Италии. «Я забываюсь и лечу» — «Не в светлый край где небо блещет». Пушкин уничтожает мадригальное стихотворение, изымая из него стихи и вставляя его в новое стихотворение иных настроений. Образ вводится только для того, чтобы его вытеснил какой-то другой образ меньшей внешней привлекательности. Зная беловой текст и черновую работу над стихотворением об Италии, мы сможем приблизительно реставрировать и стихи о воспоминании:

Не в светлый край где н Низья Где теп На мрамор ветхий тихо плещет14 И лавр и тем ки На воле пыш разрослись Где пел Т Где и теперь м—н Повторены пловца октавы15 | Не в светлый край где небо блещет Неизъяснимой синевой Где море теплою волной На мрамор ветхий тихо плещет И лавр и темный кипарис На воле пышно разрослись Где пел Торквато величавый Где и теперь во мгле ночной Повторены пловца октавы Адриатической волной. |

Последний стих отсутствует в черновике, но его требуют рифма и синтаксис. Восстанавливая целые стихи, мы видим, что Пушкин не довольствовался простым заимствованием старых стихов: переписывая, он перерабатывал их иногда совершенно наново. Естественно, что прежняя характеристика Италии сжата до предела и упоминание итальянского искусства ограничено одной поэзией, хотя первоначально и была попытка перенести сюда соответствующую часть прежнего стихотворения (был переписан, но затем зачеркнут стих «Где Рафаэль живописал»).

313

После этого контрастирующего пейзажа Италии следуют иные картины:

Стремлюсь привычною мечтою

К студеным северным волнам,

Меж белоглавой их толпою

Открытый остров вижу там

Печальный остров — берег дикой

Усеян зимнею брусникой

Увядшей тундрою покрыт

И хладной пеною подмыт.

Первый стих был сперва написан:

Не там привычною мечтою

Себе

Далее неразборчиво. Но и это достаточно красноречиво. Пейзаж теряет значение художественной абстракции и приобретает что-то личное: «себе».

Не буду регистрировать остальной черновой работы. Можно отметить только следующие стихи, отброшенные в работе, но восполняющие пейзаж:

Приют пустынный птиц морских

...........

Где чахлый мох едва растет

...........

Кой-где растет кустарник тощий.

Дальнейшая часть стихотворения совершенно недоделана. Из зачеркнутых слов путем несколько произвольной выборки можно извлечь следующий не согласованный окончательно текст:

Сюда порою приплывает

Отважный северный рыбак

Здесь мокрый невод расстилает

И свой разводит он очаг.

Сюда погода волновая

Загонит утлый мой челнок.

На этом стихотворение обрывается.

Оно не разгадывается до конца, и всё-таки оно красноречиво, едва ли не так же красноречиво, как известная строка «И я бы мог как шут» над рисунком пяти повешенных16.

VI

Прошло шесть лет. За это время Пушкин пережил сложную и тяжелую эпоху личной и общественной жизни. Он прошел чрез разные стадии сотрудничества с самодержавием Николая I. Постепенно взгляд его на царя изменился. На личных своих отношениях он получил большой жизненный урок. «Что ни говори, мудрено быть самодержавным!» (запись в дневнике 10 мая 1834 г.).

Летом 1836 г. Пушкин жил на Каменном острове. К этому лету относится ряд стихотворений, в том числе и известное под названием

314

«Из Пиндемонти»17. До нас дошло две рукописи стихотворения — беловая и черновая. Беловой текст ныне изучен в достаточной степени. Первая страница этого белового автографа была даже воспроизведена факсимиле при статье М. Н. Розанова «Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонте» («Пушкин», сборник второй, Москва, 1930, стр. 141).

Обратимся к менее известному черновику этого стихотворения.

Стихотворение первоначально начиналось:

При звучных именах Равенства и Свободы

Как будто опьянев, беснуются народы...

Но мало я ценю задорные права

От коих не одна кружится голова —

Я не завидую тому кто

На этом Пушкин остановился. Затем исключив два первые стиха и изменив третий, ставший первым, как и в окончательной редакции, он зачеркнул последний неполный стих и наметил следующее продолжение с пропуском слов:

Вовек я не роптал что не судили Боги

Мне — счастие оспоривать налоги

Или мешать Царям воевать

И мало нужды мне что иль

Иль [кто] либо иной

Эти стихи подверглись дальнейшей обработке, которая привела их к окончательному виду. Любопытно, что в предпоследней строке, где должны были быть названы имена, Пушкин сделал попытку переделать начало: «И с кафедры», тем подчеркнув тему западноевропейского парламента.

Дальнейшие стихи дались в результате многих проб. «Или несет цензурные вериги», «Или с цензурою», «Спутана цензурой», «или цензура Еженедельного стесняет балагура». Из всех этих набросков вырисовывается окончательная редакция:

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов; иль важная цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура —

Всё это (видите ль) слова, слова, слова.

Последний стих первоначально был начат: «Как Гамлет». В беловом тексте имя Гамлета перенесено в примечание.

Далее Пушкин продолжал:

Иные, лучшие мне дороги права —

Иная лучшая потребна мне Свобода...

Свобода от Царя

Остановившись на этом слове, Пушкин переделал стих:

Зависеть от царя, зависеть от народа

И затем отменил слово «царь», заменив его окончательным «от Властей»18.