5

Н. В. ЛАПШИНА, И. К. РОМАНОВИЧ, Б. И. ЯРХО

МЕТРИЧЕСКИЙ

СПРАВОЧНИК

К СТИХОТВОРЕНИЯМ

А. С. ПУШКИНА

ACADEMIA

1934

6

Переплет и суперобложка

М. В. Ушакова-Поскочина

7

А. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

8

Список сокращений

(в алфавитном порядке)

б. с. — белые стихи ВАм — вольный амфибрахий | ||||||

Вх — ВЯ — | » » | хорей ямб | ||||

гекс. — гексаметр дол. — дольник лог. — логаэды онег. стр. — онегинская строфа пент. — пентаметр р. пр. — рифмованная проза св. стр. — свободная строфика (неравнострофическое | ||||||

сл. ам. — сложный амфибрахий |

| (моноритмические | ||||

сл. ан. — сл. х. — сл.я. — | » » » | анапест хорей ямб | ||||

сл. стр. — полиритмические строфы смеш. — смешанные (сводные) стихотворения э. д. — элегический дистих 1ан — одностопный анапест | ||||||

1х — | » | хорей | ||||

2ам — двухстопный амфибрахий | ||||||

2ан — 2д — 2х — 2я — | » » » » | анапест дактиль хорей ямб | ||||

3ам — трехстопный амфибрахий | ||||||

3ан — 3х — 3я — | » » » | анапест хорей ямб | ||||

4ам — четырехстопный амфибрахий | ||||||

4х — 4я — | » » | хорей ямб | ||||

5я — пятистопный ямб 6х — шестистопный хорей | ||||||

6я — | » | ямб | ||||

9

I. ОБЪЕМ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

§ 1. Состояние проблемы

Современная литература о Пушкине чрезвычайно обширна, но обладает тем свойством, что гораздо больше занимается Пушкиным как человеком, нежели как поэтом, т. е. биографии уделяется больше места, чем историческому и теоретическому изучению творчества. С какой бы точки зрения мы ни подходили к этому творчеству, оно все же окажется гораздо значительнее, нежели внелитературная деятельность Пушкина; а потому в вышеуказанном состоянии современного пушкиноведения нельзя не отметить некоторой диспропорции.

Положение же науки о художественном мастерстве Пушкина таково. Больше всего сделано для текстологии, особенно за последние годы; можно смело сказать, что эта работа поставлена у нас на должную высоту. Но зато нет основоположных работ по художественной технике поэта: нет ни поэтики, ни стилистики, ни метрики Пушкина. Равным образом отсутствуют необходимые подготовительные работы: словарь Пушкина и словарь его рифм. Отсутствие этих обзоров и пособий лишает историко-литературную работу надежного фундамента. Как исследовать

10

происхождение фактов, не зная ни самих этих фактов ни их количественных и временных соотношений? А мы не знаем, ни что для Пушкина типично ни что для него случайно, что появляется у него раньше, что — позже. Мы говорим о «пушкинской школе», но и словесные и идейные признаки этой школы известны нам лишь смутно; мы судим о них на-глаз.

Это же относится к нашим представлениям об эволюции художественного мастерства поэта.

В частности, в области звуковых форм не проделана до сих пор та работа, которая должна служить отправным пунктом дальнейшего исследования.

Больше всего сделано в области ритмики. Самыми ценными являются работы Г. А. Шенгели и в особенности Б. В. Томашевского (см. библиографию, №№ 20—25 и 28). Эти работы открыли нам многое в отношении структуры русского силлабо-тонического стиха вообще и в особенности ямба. Но даже и эти сочинения не дают понятия о специфике и эволюции пушкинской ритмики.

Созвучия, размеры, каталектика, строфика, структура стихотворения — все это, можно сказать, обследовано весьма поверхностно.

Отсюда вытекает ближайшая задача, выполнение коей и берет на себя наша работа: дать полное описание употребления вышеозначенных форм у Пушкина.

Сознательно мы исключаем из своего обследования эвфонические формы (т. е. созвучия), ввиду отсутствия основного пособия — словаря

11

рифм. Просодия (учение о соотношении ударений и пауз внутри размера) тоже не включается в основную задачу нашего справочника: главное здесь уже сделано, а нехватающего сравнительного материала мы все равно дать не можем. Поэтому в приложении мы помещаем наиболее интересные выводы предыдущих исследований и пополняем их кое-какими еще не изданными подсчетами.

Таким образом содержание нашего справочника составляют: а) системы стихосложения, б) размеры, в) каталектика, г) строфика, д) метрическая композиция стихотворений.

§ 2. Деление работы

Все эти данные мы рассматриваем, во-первых, в синхроническом (статическом), а во-вторых — в диахроническом (динамическом) разрезе.

В первом из этих разделов мы ставим себе задачу дать представление: а) о богатстве фонических форм у Пушкина, и б) об их пропорциональных взаимоотношениях. Последнее задание мы считаем особенно важным, ибо характер художественного комплекса (в данном случае — метрики крупного поэта) определяется не столько наличием тех или иных форм, сколько их весом и пропорциями.

При этом мы отдаем себе ясный отчет в том, что ценность этого раздела остается, так сказать, потенциальной до тех пор, пока параллельные обследования не позволят сравнить полученных нами данных с метрикой других поэтов; лишь тогда можно будет сделать выводы о специфике

12

пушкинского стихосложения и его исторических связях.

Второй — хронологический — раздел выгодно отличается от первого тем, что выводы из него уже сейчас представляют известную ценность. Они дают нам: а) картину эволюции стихотворной техники нашего поэта и б) возможность выяснить связь между принятой в науке периодизацией жизни и творчества Пушкина и ходом его метрического совершенствования.

Хронологическое исследование ведется нами по годам: более мелкие отрезки были бы в большинстве случаев непоказательны. Но и это деление наталкивается на трудности при обсуждении больших поэм, сложение коих растягивается на несколько лет, а именно: «Руслан и Людмила» — 2812 ст., 1817—1820 гг.; «Кавказский пленник» — 777 ст., 1820—1821 гг.; «Братья-разбойники» — 235 ст., 1821—1822 гг. В этих случаях пришлось поступить совершенно произвольно, т. е. поровну разделить число стихов данной поэмы между соответствующими годами. В отношении «Евгения Онегина» мы руководствовались установленной пушкиноведами хронологией глав (см. А. С. Пушкин, Сочинения, под ред. Б. В. Томашевского, 1925, стр. 498): I и II—1823 г., III—1824 г., IV—1825 г., V и VI—1826 г., VII—1827—1828 гг., VIII—1829—1831 гг.; с последними двумя главами мы поступили точно так же, как с вышепоименованными поэмами. Так как здесь идет речь только о четырехстопных ямбах, каковых у Пушкина имеется около 21600 стихов, то все ошибки,

13

которые могут проистечь из вышеописанных операций, будут совершено невесомы.

———

В основу наших подсчетов положено издание «Красной нивы» (Гиз, М. 1930), тт. I—IV, как наиболее полное. Печатаемые там dubia, коллективные стихотворения и совершенно разрушенные фрагменты мы оставили без внимания.

Таким образом мы получаем максимально полный и безусловно пушкинский материал, состоящий из произведений, которые обнимают

39859 стихов.

§ 3. Термины и обозначения

Хотя терминология в важнейших своих частях достаточно установлена и мы старались не отступать от общепринятого словоупотребления, однакоже считаем необходимым кое-что уточнить, а также дать перечень примененных нами сокращений и символических обозначений.

Система — совокупность стихов, ритм коих определяется общим мерилом.

Силлабо-тоническая система — совокупность стихов, для коих основными признаками ритма служат: количество слогов и расположение ударений.1

14

Логаэды. Этот термин употребляется для обозначения «неравностопных» стихов, подражающих античным метрам. Некоторые из них входят в силлабо-тоническую систему, ибо тоже определяются числом слогов и местом ударения. Другие же образуют особую систему, ибо ритм их определяется (в качестве основных признаков) количеством и расположением ударений; число же слогов внутри одного размера может варьировать. Таковы, например, гексаметры и пентаметры, состоящие из дактилей и хореев в разном количестве и разно расположенных. У Пушкина мы имеем дело только с такими логаэдами и потому можем не обозначать их как-нибудь особо, в отличие от логаэдов силлабо-тонических.

Дольники. В широком смысле — тоническая система, т. е. совокупность стихов, для коих основным признаком является количество ударений. В узком смысле — русские тонические стихи XIX и XX века (в XVIII веке их почти нет1), в отличие от былинных стихов. Силлабизм таких стихов в принципе свободен и колеблется у различных авторов в различных пределах. В большинстве случаев силлабизм этот

15

все-таки стихотворный (а не прозаический), так как один силлабический вид обнимает больше половины стихов данного стихотворения, как, например, десятисложник в «Песнях западных славян». Такие дольники являются тонико-силлабическими стихами. См. таблицы XXXIX—XLI.

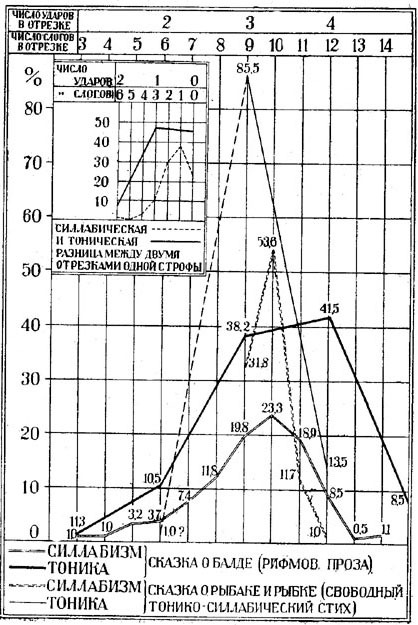

Рифмованная проза — речь, разделенная рифмами на несходные (ни в силлабическом, ни в тоническом, ни в каком-либо другом отношении) отрезки, так называемые kola. Мы (согласно с обиходным словоупотреблением) принимаем за прозу речь, не подчиненную никакому ритмическому «правилу», т. е. положению, обнимающему большинство случаев (ибо «правила» нет, если исключения над ним преобладают). Итак, если среди аритмических отрезков ни один тонический (например, 3-ударник) или силлабический размер (например, 10-сложник) не обнимает больше 50% отрезков, то мы такую речь называем «прозой». У Пушкина — только один пример — «Сказка о попе и его работнике Балде» (см. Приложение, таблица XLII), в которой тоническая ритмизация довольно сильна, но все же не достигает степени правила.

Размер — совокупность условий, при коих два стиха в одной системе будут эквиритмичны.

Стопа — в силлабо-тонических стихах — понятие совершенно условное и вспомогательное. Реально такие стихи, как известно, на стопы не делятся. Однакоже измерение их «стопами», при всей своей условности, крайне удобно, а потому и общепринято. Суть его состоит в следующем. Количество ударений в таких стихах — второстепенный признак: стихи с разным количеством

16

ударений считаются эквиритмичными, принадлежащими к одному размеру, если у них равное количество слогов перед конечной константой (последним ударением) и ударения падают на определенные для данного размера «сильные места». Так, стихи

магомета́нская луна́ — 2 удара

он сно́ва в бу́рях боевы́х — 3 »

оста́ток го́рьких ю́ных дне́й — 4 »

принадлежат одному размеру, составляя три разных его вариации. Максимально заполненная ударениями нормальная вариация, т. е. такая, в которой ударения стоят на всех сильных местах», распадется неминуемо на тонически равные1 части, которые и называются «стопами». В зависимости от формы и количества этих стоп определяется данный размер.

оста́ток го́рьких ю́ных дне́й

,

,

,

,

,

,

Эта вариация делится на четыре ямбических такта,2 а потому и все стихи этого размера будут именоваться четырехстопными ямбами.

Сокращенные обозначения размеров — количество стоп (1, 2, 3, 4 и т. д.) ставится перед сокращенным названием стопы (см. список сокращений): итак, 4х — четырехстопный хорей, 5я — пятистопный ямб и т. д.

17

Особого замечания заслуживает пушкинский анапест. Очень обычным для т. н. анапеста является ударение на 1-м слоге:

Ти́хо запер я двери

В По́льше мало богатства и блеску

—́

—́

В стихотворениях «Будрыс и его сыновья» и «Пью за здравие Мери» такие стихи даже составляют большинство (38 на 72 и 10 на 15); вообще же на 113 анапестов приходится 54 ст. этого вида. Итак, строго говоря, следовало бы рассматривать пушкинский анапест как «дактило-хореический логаэд» с дозволенным облегчением на 1-й стопе. Но мы сохранили условно обозначение «анапест», дабы не усложнять терминологию. (Русский анапест вообще еще подлежит исследованию в этом отношении.)

Каталектика. В силлабо-тонической системе понятие «каталектики» столь же условно, как и понятие «стопы», из которого оно вытекает. В самом деле, последнее ударение является «тонической константой»; только предшествующая ему часть стиха определяет стопность стиха; отрежьте эту «константу» — и у вас в конце не получится «каталектической» стопы, а просто стих уменьшится на одну стопу.

Когда он тяжко болен был — акаталектический 4я

Когда он тяжко болен — 3я, а не каталектический 4я.

Ямб здесь вообще не может быть каталектическим, а только акаталектическим или гиперкаталектичсским; так же и анапест.

18

Хорей может являть все три вышеупомянутые формы.

Дактиль бывает или акаталектическим, или каталектическим, или брахикаталектическим.

Амфибрахий бывает акаталектическим или каталектическим.

Словом, понятие «каталектика» является совершенно излишним, и мы не упраздняем этого термина только потому, что он у нас укоренился и означает или «учение о клаузулах стихов» или «совокупность клаузул» (в данном стихотворном комплексе).

Запутывающие читателя термины «каталектический», «акаталектический» и т. д. мы отбросили и говорим только о «мужских», «женских» и т. д. клаузулах: эти термины применимы для всех размеров.

Для обозначения окончаний (тонических клаузул) стихов нам пришлось ввести особую систему:

1) Латинскими буквами обозначены клаузулы рифмованных стихов.

2) Греческими буквами обозначены клаузулы белых стихов.

Буквы обоих алфавитов, выдающиеся над строкой, как-то: b, d, δ, θ, обозначают мужские клаузулы ( , «медве́дь»);

, «медве́дь»);

Буквы, не выдающиеся над строкой, как-то: a, c, e, α, — женские клаузулы (

, «медве́дя»);

, «медве́дя»);

Буквы, спускающиеся под строку, как-то g, j, γ — дактилические клаузулы (

, «медве́дица»);

, «медве́дица»);

f и ψ — гипердактилические (пеонические) клаузулы (

, «медве́дицею»).

, «медве́дицею»).

19

Пример:

Поздно ночью из похода Воротился воевода. Он слугам велит молчать. В спальню кинулся к постеле. Дернул полог... В самом деле, Никого: пуста кровать. | (a) (a) (b) (c) (c) (b) |

Схема этой строфы — aabccb.

Строфа. Под строфой в широком смысле разумеют всякое стихосочетание, отделенное от смежных (в том же стихотворении) каким-нибудь фоническим признаком: ритмическим (смена размера, повторяющаяся пауза), эвфоническим (завершение рифмованного ряда) и др. В узком смысле — стихосочетания в одном стихотворении, повторяющиеся по какому-нибудь признаку.

Мы предпочитаем первое толкование, ибо только при нем возможно говорить о «свободной строфике» в отличие от «астрофизма», каковые понятия при втором понимании сливаются.

У Пушкина огромное большинство строф определяется рифмою. Всякий рифмованный ряд, либо повторяющийся в своей структуре (как, например, онегинская строфа), либо отделенный от следующего ряда сменою рифм, мы называем строфою.

Но между тем, никем не зрима, От нападений колдуна Волшебной шапкою хранима, Что делает моя княжна, | (a) (b) (a) (b) |

| 1-й ряд: abab | |

Моя прекрасная Людмила? Она, безмолвна и уныла, | (c) (c) |

| 2-й ряд: cc |

20

Одна гуляет по садам, О друге мыслит и вздыхает Иль, волю дав своим мечтам, К родимым киевским полям В забвеньи сердца улетает. | (d) (e) (d) (d) (e) |

| 3-й ряд: dedde |

Там, где обрывается рифмовая связь, там кончается строфа. Строфы повторяющиеся, из коих составляются «равнострофические стихотворения», мы выделяем в силу их композиционного значения и даем их перечень в отдельности от свободных рядов (см. таблицу XVIII), так что читатель ничего не потеряет от широкого понимания термина «строфа».

В одном случае эвфонический и ритмический принцип строфообразования находятся в непримиримом противоречии. Стихотворение «Певец» состоит из 3 явных ритмических строф со структурою: 5я, 5я, 5я, 5я, 2я. Однако со сменою ритмического ряда рифмовой ряд не прекращается: все 2я рифмуют между собой (baabc, deedc, hiihc). Мы здесь предпочли ритмический принцип эвфоническому и считали три строфы.

Повторяющимися паузами определяются четырехстишные строфы в нерифмованном стихотворении «На Испанию родную»... и в «VII. Подражания корану».

Сонет, в котором рифмованный ряд не прерывается, представляет одну 14-стишную строфу.

Терцины, являющие никаким звуковым признаком не разделенную цепь рифм — астрофичны. Их деление на трехстишия совершенно условно, ибо даже общее количество стихов в таком стихотворении никогда не бывает кратным трем.

21

II. СИНХРОНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

§ 4. Системы

Сообразно с вышесказанными определениями, мы различаем у Пушкина пять фонических систем: 1) силлабо-тоника, 2) логаэды, 3) дольники, 4) рифмированная (сильно ритмизованная) проза и 5) аритмическая проза.1

Последняя система не входит в круг нашего рассмотрения. Отметим только ориентировочно ее объемный вес по отношению к другим системам, учитывая только художественную прозу, т. е. повести и драматические отрывки (без писем и исторических сочинений). Так как средний объем стиха составляет приблизительно 25 печатных знаков, то получаем:

|

Итак, творчество Пушкина делится поровну между прозой и стихами.

Внутри фонически обработанной речи системы располагаются следующим образом (см. табл. I).

22

Таблица I

| ||||

|

Итак, Пушкин — поэт силлабо-тонический. На остальных системах он только пробовал силы: это — опыты, свидетельствующие о широте его ритмического диапазона, но не составляющие основы его ритмоошущения. Неудовлетворенность силлабо-тонической традицией сказывается на разнообразии дольников, образцы для коих Пушкин ищет то в русской народной эпике, то в лирике, то в Востоковских подражаниях сербскому стиху (см. табл. XXXIX—XL); но только последний стих его сколько-нибудь удовлетворяет, и то лишь в применении к определенной тематике.

§ 5. Стих

а. Размеры

Пушкин пользовался в общей сложности

24 размерами.1

[22bis]

Таблица II

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Логаэды | Доль | Риф | ? | Всего | |

Гекс. | Пент. | |||||||||||||||||||||||

1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824

1825

1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 30-е гг ? |

4 |

1 | 30 21

7

4

18

37

3

5 | 189 362 32 68

8 8 52 38

119

156

94 52 205 202 175 996 140 739 234 233 3 |

3 |

6 |

13 30

1 2

17

9

1

4 10

4

1

1 | 611 374 286 7 20 12

107 27 9 7

107

11

6 | 599 683 563 1166 892 1153 1205 1152 1094 1500 1926

1684

1498 828 2352 631 780 493 35 1010 5 294 26

36 | 551 61 441 123 23 82 36 642 20 37 54

1802

38 83 10 86 1740

444 21 72 77 | 402 210 217 210 66 61 99 340 148 93 170

304

9 29 28 88 221 23 57 670 10 153 146 | 12 84 32

10 |

4

2

3

20

16

5 |

12

34

9 |

24

32

80

36

5

24 |

2 |

2

20

8 2 15 2

48 |

1

24 |

18

7

2 13

18

2 9 |

2 13

5

2 9 |

7

67

60

84

745 228

36 |

189 |

4 1

2 5 1

5

2

1 7 | 2394 1844 1601 1578 1003 1334 1382 2302 1459 1657 2389

4107

1706 1005 2668 1059 3061 1708 977 3215 277 810 281 3 36 |

Всего | 4 | 1 | 125 | 4105 | 3 | 6 | 93 | 1584 | 21605 | 6443 | 3754 | 138 | 62 | 55 | 213 | 2 | 97 | 25 | 69 | 31 | 1127 | 189 | 28 | 39859 |

23

Однако не все эти размеры употребляются самостоятельно: некоторые из них встречаются только в сложных строфах, в соединении с другими размерами.

Такими несамостоятельными размерами являются: 1х, 2х, 1я, 3ам, 1ан, 3ан и пентаметр.

Относительный вес отдельных размеров показан в нижеследующей таблице:

Таблица III

Хореи | Ямбы | Трехсложные |

1х ..... 0,01 2х ..... 0,01 3х ..... 0,32 4х ..... 10,30 6x ..... 0,01 | 1я ..... 0,02 2я ..... 0,23 3я ..... 3,99 4я ..... 54,12 5я ..... 16,20 6я ..... 9,44 | 2д ..... 0,34 2ам ..... 0,16 3ам ..... 0,14 4ам ..... 0,52 1ан ..... 0,01 2ан ..... 0,24 3ан ..... 0,06 |

10,6% 4239 стихов | 84,0% 33485 стихов | 1,5% 592 стиха |

Логаэды | Дольники | Рифмованная | ? |

Гекс... 0,18 Пент .. 0,18 | 3,09 | 0,46 | 0,07 |

0,2% 100 стихов | 3,1% 1227 стихов | 0,5% 189 стихов | 0,1% 28 стихов |

24

Общеизвестный факт, что Пушкин — ямбический поэт, получает, таким образом, точное численное выражение — 84%.

Вообще, четыре основных размера (4я, 5я, 4х, 6я) обнимают 90% всего творчества Пушкина.

При распределении этих размеров по основным жанровым группам получаются следующие цифры:

Таблица IV

Размеры | Поэмы1 | Драмы | Мелкие | Всего |

Другие размеры | 14352 ст. 88% 2439 ст. 12% | 3345 ст. 100%

| 15788 ст. 80% 3935 ст. 20% | 33485 ст.

6374 ст. |

Итого2 | 16791 ст. 42% | 3345 ст. 8% | 19723 ст. 50% | 39859 ст. |

Распределение ямбов по трем жанровым группам дает такую картину (см. табл. V).

25

Таблица V

Размеры | Поэмы | Драмы | Мелкие | Всего |

1я

2я

3я

4я

5я

6я |

12499 ст. 87% 11287 ст. 9% 616 ст. 4% |

3345 ст. 100% | 6 ст. 0% 93 ст. 1% 1584 ст. 10% 9156 ст. 57% 1811 ст. 12% 3138 ст. 20% | 6

93

1584

21605

6443

3754 |

Всего | 14352 ст. | 3345 ст. | 15788 ст. | 33485 ст. |

Эти данные впредь до получения сравнительного материала не представляют ценности, но из них вытекает ряд вопросов, касающихся в особенности лирических жанров:

Во 1-х: типичны ли пушкинские пропорции для всего XIX века?

Во 2-х: каковы пропорции ямбов у поэтов XVIII и XX века?

В 3-х: как меняются взаимоотношения отдельных ямбических размеров из поколения в поколение?

26

б. Длина стихов

Нормальная длина «ко́лона» в русской речи, повидимому, колеблется между 3 и 4 ударами, т. е. после трех или четырех тонических тактов обычно наступает передышка (пауза). Это наблюдение сделано нами над разными текстами рифмованной прозы, в которой деление на отрезки выступает явственнее, чем в нерифмованной.1 Также и русские тонические стихи большею частью 3- или 4-ударны (былинный стих и огромное большинство дольников). Итак, не приходится удивляться, что и в русской силлаботонике преобладают 4- и 5-стопные двухдольные размеры, ибо 4-стопные 3- или 4-ударны на 90%, а 5-стопные — на 80%. Пушкин, значит, отражает лишь нормальный ритм русской речи: его рифмованная проза на 80% 3- и 4-ударна; огромное большинство дольников 3-тактны.

Уже из таблицы размеров (табл. II) явствует, что 4-стопные стихи составляют основную массу: среднее арифметическое стопности — 4, 2 стопы. Итак, четырехстопный (двухдольный) стих — это стих «средней длины», остальные — «длинные» или «короткие». В трехдольных размерах — такое соотношение: почти все 3-стопные одновременно и 3-ударны, а потому являются для Пушкина «средними», 4-стопные трехдольники — «длинными». «Длинны» также гексаметры и пентаметры. Дольники, в большинстве 3-ударные, и рифмованная проза — со средней тоникой в 3,4 удара — стихи «средней длины».

27

Разделив стихи по этому признаку, получаем:

Таблица VI

Жанры | Короткие | Средние | Длинные | ? | Всего |

Поэмы

Драмы

Мелкие жанры | —

—

2112 ст. 11% | 14888 ст. 89% —

12318 ст. 63% | 1903 ст. 11% 3345 ст. 100% 5625 ст. 26% | —

—

28 | 16791

3345

19723 |

Всего1 | 2112 ст. 5% | 27206 ст. 68% | 10513 ст. 27% | 28 | 39859 |

И эти цифры тоже приобретут настоящую ценность лишь по сравнению с соответствующими данными для других поэтов, в особенности поэтов-лириков. Пока отметим только уклон в сторону длинных стихов даже в мелких жанрах.

в. Вольные стихи

α) Вольные ямбы (ВЯ) (см. табл. VII)

Исследования Л. И. Тимофеева и М. П. Штокмара («Ars poetica», II, М. 1928) показали, что эволюция стопности ВЯ в XVIII и XIX веках выявляет (при многих индивидуальных отступлениях) следующие основные тенденции.

1) Количество 6-стопных постепенно падает: в XVIII веке они в среднем обнимают около 55%

28

Таблица VII

Стопность вольных ямбов | ||||||

Число стоп в стихе Число стихов Процентные отношения | 2 4 0,2 | 3 34 2,1 | 4 649 39,6 | 5 163 10,0 | 6 764 46,6 | Дефект. 24 1,5 |

Всего ....................... 1638 стихов | ||||||

всех ВЯ, у ближайших современников Пушкина эта цифра падает уже ниже 50% (Крылов — 42, Измайлов — 46,4, Грибоедов — 44,5). В этом отношении Пушкин, значит, идет за своим веком.

2) 3-стопные, довольно распространенные в XVIII веке (в среднем около 18%), в XIX веке начинают выходить из моды и обнимают в среднем около 7% ВЯ (Крылов — 8,5, Измайлов — 13, Грибоедов — 3,2). Пушкин в этом пункте, стало быть, сильно прогрессивен.

Измайлов Крылов Грибоедов Пушкин Лермонтов | 4-стопные 32,5% 28,8% 34,2% 39,6% 23,3% | 5-стопные 4,5% 15,7% 16,7% 10,0% 47,0%1 |

29

3) За счет 3- и 6-стопных разрастаются сперва 4-стопные, а затем (приблизительно со времени Лермонтова) — 5-стопные.

Напрашивается вопрос: насколько преобладание того или иного размера в ВЯ связано с предпочтением, которое данный писатель вообще оказывает этому размеру. Для Пушкина и Лермонтова такую связь как будто можно установить, если сравнить между собой большие поэмы обоих писателей.

Поэмы | 4я | 5я | 6я | Другие | Всего |

Пушкина

Лермонтова | 12707 75,8% 9513 67,9% | 1287 7,6% 3933 28,2% | 616 3,6% — — | 2166 13,0% 545 3,9% | 16776 — 13991 — |

Здесь царит, значит, приблизительно такое же отношение, как в ВЯ.

Помимо вариации размеров, ВЯ отличаются друг от друга также более или менее пестрым расположением, что побудило М. П. Штокмара (ук. соч., стр. 118—119) разделить их на «урегулированные» и «неурегулированные». Чем больше эквиметрических (равных по размеру) стихов идет под ряд, тем менее «вольным» является ямб. Такие рядом стоящие равностопные стихи образуют так называемые «гомогенные группы»;

30

число и величина (количество стихов) таких групп определяют «степень вольности» ямбов. «Коэффициент урегулированности» получается из отношения числа стихов к числу групп.

Таблица VIII

Гомогенные группы в вольных ямбах1 | |||||

Стихов в группе | Групп | Стихов в группе | Групп | Стихов в группе | Групп |

1 2 3 4 5 6 7 | 289 125 73 33 9 12 4 | 8 9 10 11 12 13 14 | 8 2 3 1 3 1 1 | 15 16 25 35 64 | 1 1 1 1 1 |

Групп ... 568 Стихов . 1366 Коэффициент .... 2,42 | |||||

Самые большие гомогенные группы встречаются в стихотворениях: «Наполеон на Эльбе» (25), «Торжество Вакха» (35), «Андрей Шенье»

31

(64), а равно и в отрывке «Клеопатра» (29, 36). Коэффициенты урегулированности варьируют по отдельным стихотворениям (кроме «Клеопатры») от 1,2 до 4,5, а без фрагментов — от 1,3—4,2 («Шишкову»).

Таблица VIIIа

Коэффициент урегулированности Число стихотворений То же без фрагментов | 1—1,9 22 15 | 2—2,9 35 31 | 3—3,9 5 4 | 4—4,9 4 3 | 11,0 1 — |

Пушкин пользуется ВЯ в лирических жанрах — элегиях, посланиях, эпиграммах.1 От современных ему ВЯ в драме (Грибоедов) и басне (Крылов) пушкинский ВЯ отличается бо́льшей урегулированностью.

Лирика Пушкин ... 2,4 Лермонтов 2,1 | Драма Грибоедов . 1,6 Лермонтов . 1,72 | Басня Крылов ... 1,5 |

Из этих цифр мы не делаем никаких выводов, ибо их слишком мало; мы только указываем

32

один из путей, по которому может пойти исследование этих жанров.

β) Прочие вольные стихи

1) Вольные хореи (ВХ) находим в эпиграмме «К Смирдину как ни зайдешь» (1836): 1—3х и 3—4х, всего 4 стиха.

2) Вольные амфибрахии (ВАм) — в «Вакхической песне» (1825) 2—2ам, 9—3ам, 5—4ам, всего 16 стихов.

γ) Дольники

Подробные данные — см. Приложение, таблицы XXXIX—XLI.

§ 6. Каталектика

а. Клаузула и ударение

Таблица IX

| |||

|

По размерам эти клаузулы распределяются так: (см. табл. X):

33

Таблица X

|

|

| Дакти | Гипер | Дефект |

|

1х 2х 3х 4х 6х 1я 2я 3я 4я 5я 6я 2д 2ам 3ам 4ам 1ан 2ан 3ан Гекс. Пент. Дол. Р. пр. ? |

64 1867 2 6 59 669 11268 2880 1819 60 28 4 176

38 25

31 45 57 | 4 1 33 1961 1

32 908 10318 3555 1925 78 24 51 37

59

69

1104 124 |

28 273

6

68 8 |

1

9 |

4

2 7 19 8 10

4

1

28 | 4 1 125 4105 3 6 93 1584 21605 6443 3754 138 62 55 213 2 97 25 69 31 1227 189 28 |

Всего | 19098 | 20284 | 383 | 11 | 33 | 39859 |

34

Анализ таблиц дает следующие результаты:

1) Мужские и женские почти уравновешиваются; никакого предпочтения обнаружить нельзя.

2) Небольшое преимущество женских (1186 стихов) падает главным образом на дольники «Песен западных славян» (973 ж. ст). Этот размер Пушкин взял из переводов Востокова, который считал сербский «десетерац» женским стихом.1

3) Преобладание женских в 5я (675 стихов) следует отнести главным образом за счет драм.

4) Преобладание мужских в 4я на 950 стихов главной массой ложится на «Евгения Онегина»: в онегинской строфе — ababccddehhekk — 8 мужских на 6 женских; в 374 строфах преобладание мужских выражается в цифре 748 стихов.

б. Клаузула и рифма

Эвфонические вопросы интересуют нас только в связи с ритмическими. В частности, мы сообщаем данные о взаимоотношении рифмы и клаузулы, не касаясь качества, размеров и видов рифмы (см. табл. XI).

Белые занимают 13,7% всех стихов (это дает численное выражение любви Пушкина к рифме). Преобладание женских подтверждает сказанное выше (§ 6а, 2, 3) относительно версификации «Песен западных славян» и драм. Все это — 5я и дольники.

Дактилические окончания белых стихов составляют 333 стиха, т. е. 86% всех дактилических клаузул.

По размерам белые стихи распределяются согласно таблице XII.

35

Таблица XI

Мужские

Женские

Дактилические

Гипердактилические

Дефектные | Рифмованные | Белые | Всего |

43,8% 16753 42,1% 20 0,1% 2

— |

4,1% 3531 8,8% 363 0,8% 9

— |

47,9% 20284 50,9% 383 0,9% 11 0,1% 83 0,2% | |

Всего | 34224 86,0% | 5552 13,7% | 39859 100% |

Таблица XII

Размер | Число | Размер | Число | Размер | Число |

2х 3х 4х 6x | 1 30 418 1 | 3я 4я 5я 6я ВЯ | 42 146 3524 16 41 | 2ам 2ан Лог. Дол. | 17 10 100 1206 |

Всего ..................... 5552 | |||||

36

в. Клаузула и строфа

В строфах со смешанными клаузулами (т. е. с перемежающимися мужскими, женскими и прочими окончаниями) наблюдается интересная тенденция заканчивать строфу мужским стихом: из 5212 строф 3568, т. е. около 68%, заканчиваются таким образом.

Из 76 строфических типов, служащих для построения целых (равнострофических) стихотворений (см. табл. XVIII) 50 оканчиваются мужским стихом и всего 20 — женским.

В соответствующих друг другу излюбленных формах четверостиший преобладают мужские завершения:

abab ...... 1881 строфа baba ...... 850 строф | baab ..... 539 строф abba ..... 408 строф |

§ 7. Строфа

a. Строфические виды

Из 39859 стихов 34204 стиха, т. е. около 85%, включены в строфы1 (мы будем их называть строфическими), и всего 15% — астрофичны. Среди строф мы различаем:

1) Простые — построенные без систематического чередования разных размеров. Среди них различаются: а) монометрические — состоящие из

37

стихов одного размера, и б) полиметрические — состоящие из вольных стихов.

2) Сложные — в коих размеры систематически чередуются. Они в свою очередь делятся на:

а) моноритмические — состоящие из разных размеров одного ритма (например, из 3я и 4я), и

б) полиритмические — состоящие из стихов разных ритмов (например, 3х, 2ам, 3х, 2ам).

Полный список этих видов дан в III разделе индекса.

Таблица XIII

Простые строфы.

а) монометрические

б) полиметрические

Сложные строфы.

а) моноритмические

б) полиритмические | Число строф | Число стихов |

8621 97% 8171 92% 450 5% 278 3% 240 2,6% 38 0,4% | 32800 96% 31178 91% 1622 5% 1404 4% 1316 3,8% 88 0,2% | |

Всего ... 8899 строф 34204 стихов | ||

По размерам эти строфы распределяются так (см. табл. XIV):

38

Таблица XIV

Размер | Число | Число | Размер | Число | Число |

3х 4х 6х ВХ 2я 3я 4я 5я 6я | 5 26 1 1 9 34 111 52 16 | 15 1359 1 1 14 329 4403 657 1197 | ВЯ 2д 2ам 4ам ВАм 2ан Дол. Р. пр. Слож | 37 8 4 4 5 3 3 5 28 | 444 35 10 38 5 9 10 94 278 |

Всего: Число типов .. 352. Число строф .. 8899 | |||||

Необычайное строфическое богатство (352 типа) покоится на многообразном чередовании рифм и клаузул; эта причудливая пестрота характерна главным образом для неравнострофических поэм ранних периодов; в более зрелом возрасте, как увидим ниже, поэт в этом отношении становится умереннее.1

39

б. Длина строф

По количеству стихов строфы располагаются нижеследующим образом:

Таблица XV

Число | Число | Число | Число | Число | Число |

2 3 4 5 6 7 | 30 18 60 78 63 39 | 3701 32 3725 504 225 94 | 8 9 10 11 13 14 | 38 9 10 1 2 4 | 204 9 25 1 2 377 |

Итого: Число типов ... 352 Число строф ... 8899 | |||||

Дистихи и тетрастихи сильно преобладают, а к ним присоединяются еще 374 14-стишных онегинских строфы (онег. стр.) Эти три вида обнимают 27676 строк, т. е. 81% всех строфически оформленных стихов.

Тристихи большею частью не что иное, как дефектные строфы.

Огромное большинство (8257, т. е. 93%) строф содержит четное количество стихов.

Средняя длина строфы — 3,9 стихов.

в. Расположение рифм

Все четыре возможных: вида расположения у Пушкина представлены на табл. XVI.

40

Таблица XVI

Расположение рифм | Типы | Строфы |

Сплошные рифмы Перекрестные Охватывающие Смешанные |

|

|

Всего | 352 | 8899 |

Наиболее распространенные типы:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

41

Эти излюбленные типы охватывают около 87% всех строф и около 70% всех строфических стихов.

§ 8. Метрическая композиция

а. Длина стихотворения

Общая длина стихотворений варьирует от 2 до 5258 стихов («Евгений Онегин»). Если же мы исключим сверхдлинные (т. е. драмы, поэмы и описательный фрагмент «Городок»), то диапазон вариации будет: от 2 до 220 стихов («Сон»). Средняя длина стихотворения — около 26 стихов.

б. Строфическая композиция

Огромное большинство стихотворений написано либо одним размером либо одним определенным видом сложных строф. Только 8 стихотворений состоят из частей, написанных разнотипными строфами; мы их назовем сводными стихотворениями. Список их помещен во II разделе индекса. Обнимают они 224 стиха.

По строфическому составу мы можем разделить все стихотворения на следующие категории:

Таблица XVII

Стихотворения | Число | % |

Астрофические Неравнострофические Однострофические Равнострофические Сводные | 61 320 96 317 8 | ок. 7 » 40 » 12 » 40 » 1 |

Всего | 802 | 100 |

42

Равнострофические и неравнострофические стихотворения одинаково часты, но последние в среднем больше по объему.

Астрофизм редок: это главным образом драмы (3345 стихов) и дольники (1219 стихов).

При композиции равнострофических стихотворений Пушкин пользуется следующими строфическими видами:

Таблица XVIII

|

| Число | Число |

|

| Число | Число |

1 2

3 4 5 6 7 8 9 | 3x abab ababccb 4х aa, bb1 abab2 baba αδαδ aabccb ababccdd abbaddcchh |

2 1

8 42 3 1 2 1 1 |

36 21

1664 1161 32 112 113 24 30 |

10 11

12 13 14 15 16 17 18 | 3я abab ababccdd 4я aa, bb abab baab baba abaab ababa babba |

4 1

5 70 2 16 3 1 1 |

88 32

53 1218 28 377 65 15 15 |

43

Продолжение табл. XVIII

|

| Число | Число |

| Виды | Число | Число |

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 | aabccb ababab abbccb babadd bbadad ababcdcd babadccd ababccdeed babaddchch ababccddehhekk 5я abab baba abbadd abababcc ababcdcd baabcdcd bababadd 6я aa, bb abab baba | 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3

8 4 2 1 1 2 1

53 1 1 | 30 12 48 18 60 84 120 60 90 5236

83 46 102 32 48 216 320

1849 88 16 |

39 40 41

42

43 44

45 46 47 48

49 50

51

52—761 | Вя aa, bb abab baba 2д abab 2ам abab αδαδ 4ам aa, bb bb baabcc bbaadd 2ан δbδb ababa дол bb Сл. стр.

Всего |

3 1 4

1

1 1

1 2 1 1

1 1

1

45 317 |

23 14 56

32

20 12

12 44 24 36

20 15

8

1373 15331 |

44

III. ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

§ 9. Принципы периодизации

Установив общие свойства пушкинского стихосложения, как оно дано нам в целом, мы можем перейти к обозрению хода его развития. Просматривая вариацию форм по годам, мы не видим, чтобы какой-нибудь признак из года в год изменялся в одном направлении. Это означает, что для установления линий развития нам необходимо сгруппировать данные не по годам, а по более обширным периодам.

Все до сих пор принятые хронологические деления пушкинского творчества исходили из биографических данных; с ними затем согласовывали литературные данные при помощи выбора фактов, которые тому или иному исследователю казались характерными. Есть, кажется, два наиболее распространенных типа такой биографической периодизации.

Первый тип: 1) до декабря 1825 г.; 2) после декабрьского восстания.

Второй тип: 1) лицейский период (1814—1817); 2) южный период (1818—1824), т. е. первые шаги в петербургском свете и годы изгнания; 3) первый петербургский период (1825—1829), при чем год, проведенный в Михайловском (1825), падает между вторым и третьим периодами;

45

4) второй петербургский период (1830—1837) — от женитьбы до смерти. [См. также № 9 Обзор литературы, стр. 80.]

Эти две периодизации не противоречат друг другу, поскольку и тут и там 1825 год является поворотным пунктом.

Хотя мы с самого начала были далеки от того, чтобы подвергать эту периодизацию какому-либо сомнению, все же мы считали невозможным a priori из нее исходить, так как ведь изменения в жизни поэта не должны обязательно совпадать с этапами в развитии стихосложения. Поэтому мы сначала действовали независимо от какой-либо схемы. Внимательно рассматривая числовые показатели для различных метрических признаков по годам, мы заметили, что, во-первых, обе половины творческой жизни поэта (т. е. до и после 1825 г.) значительно отличаются друг от друга по некоторым из этих показателей, а во-вторых, что начало творчества (приблизительно до 1816 г.) и конец (начиная с 1830 г.) тоже обнаруживают известные особенности.

Только тогда мы решились проверить значимость биографической схемы для метрической периодизации и поставили два вопроса:

а) В какой мере 1825 год является поворотным пунктом для стихосложения Пушкина? Для этого мы совсем выделили 1825 год и стали рассматривать 11-летние периоды до и после него в отдельности.

б) Какие метрические тенденции превалируют в начале творчества (лицейский период) и какие — в конце (после 1830 г.)?

46

Тогда мы разделили всю массу исследуемых стихов на следующие группы:

Таблица XIX

I 1814—1824 18942 ст. |

1825 4107 ст. | II 1826—1836 16774 ст. |

1 1814—1817 7417 ст. | 2 1818—1824 11525 ст. |

| 3 1826—1829 6442 ст. | 4 1830—1836 10332 ст.1 |

Но и после этого мы не считали эти периоды для себя обязательными: ход развития каждого признака рассматривался в отдельности и периодизировался особо.

Те признаки, которые не являли никакой определенной вариационной тенденции (т. е. равномерно распределялись или были разбросаны по всему исследуемому периоду времени, от 1814 г. до 1836 г.), выделялись как иррелевантные (незначимые) для картины эволюции.

Остальные, как сказано, периодизировались в отдельности, затем эти линии развития сопоставлялись друг с другом, и те моменты, которые оказывались переломными для нескольких рядов, принимались за границы периодов. Границы периодов для отдельных признаков не всегда совпадали (организм, да еще такой тонкий, как психика поэта, — не механизм, тем

47

более не часовой механизм). Не всегда совпадали эти границы и с вышеописанными биографическими периодами: так, например, границу первого (лицейского) периода для метрики пришлось отодвинуть с 1817 г. на 1816 г. Но все-таки общие линии развития удалось установить с достаточной ясностью.

Результаты всей этой работы мы сообщаем, не затрудняя читателя деталями предварительных операций.

§ 10. Две половины творческой

жизни

а. Системы

В дни ранней молодости Пушкин знал лишь одну систему — силлабо-тоническую. Лишь в 1823 г. появляется первое стихотворение в гексаметрах, но это еще неоконченный фрагмент в 18 стихов, из коих 2 дефектны («Внемли, о Гелиос»). Эти опыты возобновляются в 1827 г. с большим успехом и с тех пор все повторяются (1828, 1829, 1832, 1834, 1836). Словом, из 100 логаэдов — 82 падают на II половину жизни.

Еще позже, чем на гексаметр (в 1824 г.), Пушкин впервые обращает внимание на русский народный тонический стих: 7 стихов («Как жениться задумал царский арап...»), очевидно, должны были служить началом какому-то эпическому стихотворению, которое так никогда и не было дописано.

Засим подобные стихи совсем прекращаются, всплывают вновь в 1826 г., а с тех пор количество их быстро растет. В течение всей II половины

48

они появляются в сравнительно не очень больших дозах, но видно, что поэт постоянно к ним возвращается.

Годы | Количество дольников | В % к стихам |

1824 1826 1828 1830 1832 1833 1835 | 7 67 60 84 745 288 36 | 0,3 3,9 2,3 2,8 76,3 9,0 5,0 |

В 1832 г. «Песни западных славян» поглощают почти все внимание поэта; кроме них, от этого года дошло до нас лишь 200 стихов. Но и в остальные годы дольники приобретают некий вес. Из 1127 дольников 1120 падают на II половину.

Итак, к середине творческой жизни Пушкин стремится выйти за пределы силлабо-тоники; поначалу это ему не удается, но потом, после 1825 г., он овладевает новыми формами.

II половина характеризуется введением двух новых систем: логаэдической и тонической (вернее тонико-силлабической).

Силлабо-тоника занимает:

|

49

б. Размеры

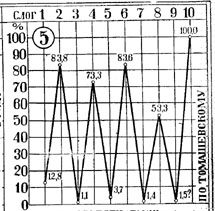

Резче всего бросается в глаза перелом в употреблении вольных ямбов, которые вообще употребляются в сколько-нибудь значительном количестве лишь до 1825 г. (включительно), а затем почти исчезают. По годам ВЯ распределяются согласно таблице XX.

Ясно видно, что 1825 год — переломный; после него следует резкое понижение. Мы нарочно (на таблице XX) разбили половины на периоды, чтобы показать, что здесь не постепенное падение, а катастрофа.

|

Из отдельных размеров следует отметить трехстопный хорей, двухстопный ямб и трехстопный амфибрахий.

|

50

Таблица XX

Годы | 2я | 3я | 4я | 5я | 6я | Дефект | Всего | |||

1814 1815 1816 1817 |

1 | 7 5 1 7 | 30 33 49 120 |

27 25 21 | 46 42 83 96 |

|

| |||

1818 1819 1820 1821 1822 1824 | 1 |

3

7 | 20 28 33 90 12 68 | 11 4 10 18 8 12 | 45 57 55 84 8 60 | 1

2 5 1 5 |

| |||

1825 | 1 | 3 | 99 | 22 | 155 | — |

| |||

1826 1827 1828 1829 |

|

| 3 11 11 3 |

2 2 1 | 1 3 7 |

2 |

| |||

1831 1833 1834 1836 |

1 |

1 | 31

5 3 |

| 15 2 4 1 |

1 7 |

| |||

Всего | 4 | 34 | 649 | 163 | 746 | 24 |

|

51

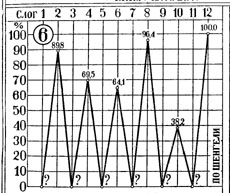

Перелом после 1825 года очевиден:

|

Для этих второстепенных размеров получаем такие отношения (в процентах к числу стихов каждого размера):

|

Но, конечно, вес этих размеров вообще настолько незначителен, что мы не придаем цифрам большого значения. Это — короткие размеры, которые не успели отмереть в течение первого периода. В 1824—1825 г. им наступает конец.

в. Рифма

Хронология белых стихов несколько усложнена, и цифры требуют тщательного анализа. Уже в 1815 г. Пушкин начинает пользоваться белым стихом, но опять-таки не доводит «Бову» до конца, успев написать всего 273 стиха. Кроме этого, на лицейский период падает лишь одно нерифмованное стихотворение в 33 стиха («Фиал Анакреона»).

52

Картина распределения белых стихов по периодам такова:

Таблица XXI

Нерифмованные стихотворения Белые стихи То же, без поэм и драм | 1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | Всего |

2 306 33 |

6 61 61 |

2 1571 132 |

17 272 272 |

45 3207 1245 |

72 54171 1624 |

Здесь вышеуказанные 273 стиха «Бовы» и 1558 стихов «Бориса Годунова» (1825) несколько затемняют картину. Можно (судя по числу стихотворений) сказать, что после 1825 г. Пушкин все чаще начинает пользоваться белым стихом в лирике и в эпосе; но все-таки настоящий перелом (резкое повышение числа стихов) наступает лишь после 1829 г.

Так же, как в отношении логаэдов и дольников, мы в I половине встречаем лишь слабые попытки пользоваться белым стихом. Должны ли мы, судя по количеству стихотворений, признать белые стихи признаком II половины, или, исходя из количества стихов, признаком 4-го периода? Вопрос остается открытым.

53

Как бы то ни было, с 1825 г. белый стих из случайного явления превращается у Пушкина в стабильный художественный прием.

г. Строфика

На ряду с вольными стихами молодость Пушкина характеризуется и свободной строфикой. Не столько даже растет количество равнострофических стихотворений (см. ниже § 10 д), сколько состав неравнострофических становится менее пестрым. Это явствует из таблицы строфических типов (см. табл. XXII).

Виден резкий скачок после 1825 г.: стихи уже не так рассеяны между строфическими типами. Особенно ярко это выступает при делении на половины.

Таблица XXII

Периоды | Число строфических типов | На каждый тип приходится |

Первая половина Вторая » | 280 124 | 67 стихов 134 стиха |

Итак, в первой половине пестрота, во второй — умеренность.

д. Метрическая композиция

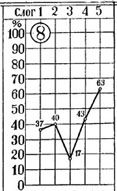

Средняя длина стихотворения падает после 1824 г. (См. табл. XXIII).

54

Таблица XXIIa

Строфические виды | Число строфических видов | ||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | |

3х 4х 6х 2я 3я 4я 5я 6я ВЯ 2д 2ам 4ам ВАм 2ан Сл. стр. Дол Р. пр. | 1 17 — 6 33 40 34 3 23 7 — — — — 9 — — | 3 10 — 4 11 87 31 8 27 — 1 2 1 1 7 — — | 2 8 — — 3 29 10 2 13 — — — 5 — 2 — — | — 8 — 1 — 37 8 2 4 — 1 — — — 6 1 — | — 13 — — — 30 8 14 6 2 3 3 — 1 7 2 5 |

Всего | 173 | 192 | 74 | 68 | 95 |

В среднем на каждый вид приходится | 43 ст. | 60 ст. | 56 ст. | 95 ст. | 107 ст. |

55

Таблица XXIII

Средний объем стихотворения в стихах | |||||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | I половина | II половина | Средняя |

43 | 30 | 26 | 20 | 24 | 34 | 22 | 26 |

В общем стихотворения к концу жизни поэта становятся короче.1

Что касается строфического состава, то здесь интересно рассмотреть мелкие жанры, ибо поэмы порою растягиваются на два или более периода, а драмы подчиняются своей традиционной форме. Стихотворения в этом разрезе дают такую картину (см. табл. XXIV и XXIVа).

Чрезвычайно явственно выступает солидарность обоих периодов I половины по всем пунктам; точно так же солидарны между собой периоды II половины (см. табл. XXIVа и XXIVб). После 1825 г. в двух главных формах (равнострофическая и неравнострофическая) начинается резкий поворот в сторону равнострофичности. Очень резок также скачок астрофических стихотворений. Итак, мы и здесь смело можем говорить о двух больших разделах творчества Пушкина: до и после 1825 г.

56

Таблица XXIV

Астрофические Неравнострофические Однострофические Равнострофические Сводные | Число стихотворений по строфическому составу | |||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | Всего | |

1 71 18 53 2 | 5 116 31 75 2 | 2 33 7 20 1 | 15 52 24 81 1 | 29 40 15 83 2 | 52 312 95 312 8 | |

Всего | 145 | 229 | 63 | 173 | 169 | 779 |

Таблица XXIVa 1

Астрофические Неравнострофические Равнострофические Прочие | То же в % к числу стихотворений каждого периода | ||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | |

1 49 36 14 | 2 51 33 14 | 3 52 33 12 | 9 30 47 14 | 18 23 49 10 | |

57

Таблица XXIVб

Неравнострофические

Однострофические

Равнострофические

Сводные | Стихи в стихотворениях мелких жанров | ||||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | ? | Всего | |

0,5% 3765 63,0% 80 1,0% 1978 34,0% 88 1,5% |

1,0% 2992 61,0% 132 2,5% 1744 35,0% 35 0,5% |

1,0% 750 47,0% 27 2,0% 735 47,0% 52 3,0% |

9,0% 1099 38,0% 83 3,0% 1377 49,0% 27 1,0% |

26,0% 799 17,0% 85 2,0% 2291 54,0% 22 1,0% |

50

—

18

— |

9455

407

8143

224 | |

Всего | 5944

| 4952

| 1577

| 2854

| 4328

| 68 | 19723 |

58

Характеризуются эти разделы следующими цифрами:

Таблица XXV

Форма стихотворений | В % к стихотворениям | В % к стихам | ||

1-я по- | 2-я по- | 1-я по- | 2-я по- | |

Астрофические Неравнострофические Равнострофические Прочие | 12 50 35 13 | 13 26 48 13 | 1 63 33 3 | 20 25 52 3 |

Путь поэта ясен: от беспорядочной строфики к определенным формам (равнострофичность или астрофизм).

Во II половине мы наблюдаем явление, вытекающее из отмеченного нами выше развития белых стихов: число астрофических стихотворений быстро растет после 1825 г., но настоящий расцвет астрофизма начинается только с 1830 г.

Итак, достаточное количество метрических признаков разделяет творческую жизнь Пушкина на две равные части; 1825 год явственно выделяется как граница этих частей.

§ 11. Четыре биографических периода

а. Признаки лицейского периода (1814—1816)

Первые годы пушкинского творчества отличаются особой любовью поэта к коротким стихам (см. § 5б. Но границей здесь служит не 1817,

59

а 1816 год. Вот как распределяются эти стихи по годам:

Таблица XXVI

Число коротких стихов В % к числу стихов данного года | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1821 | 1825 | II поло- |

653 27,0 | 492 27,0 | 348 22,0 | 7 0,4 | 111 5,0 | 147 3,6 | 179 1,0 |

Здесь взяты годы максимальной встречаемости коротких стихов и 1817 год для указания на границу периода. Остальные годы дают ничтожный процент таких стихов. Среднее количество коротких стихов для всего Пушкина составляет, как мы знаем, около 5%. На какие бы периоды мы ни делили время от 1817 г. по 1836 г. — все равно особенности первых трех лет выступят явственно.

Таблица XXVII

Число стихов В % к стихам периода | 1814—1816 | 1817—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | Всего |

1493 25,0 | 293 2,2 | 147 3,6 | 45 0,7 | 134 1,5 | 2112 5,0 |

60

На первые три года падает 70% всех коротких стихов.

В отношении стихов средней длины граница периода пролегает там же, т. е. между 1816 и 1817 годом. Распределяются они по первым годам так:

1814 | 1815 | 1816 | 1817 |

788 (33%) | 1057 (57%) | 595 (37%) | 1234 (78%) |

Если принять во внимание, что средняя для этих стихов составляет 68% и что в период 1818—1824 гг. их 81%, то станет ясным, что 1817 год отходит ко 2-му периоду. Все это отношение покоится, конечно, на количестве 4я, которые в период 1814—1816 гг. составляют 32% стихов, в 1817 г. — 74%, а в 1818—1824 гг. — 78%.

Итак, лицейский период (Пушкин окончил лицей 9 июня 1817 г., и 1817 год наполовину уже не лицейский) характеризуется любовью к крайним размерам, в особенности к коротким.

Из отдельных размеров следует отметить: трехстопный ямб и двухстопный дактиль (см. табл. XXVIII).

б. Признаки последнего периода (1830—1836)

Огромный переворот в стихосложении Пушкина, — переворот, производящий впечатление катастрофы, — падает на 1850 год.

61

Таблица XXVIII

Число стихов В % к числу стихов данного периода В % к числу стихов данного размера | 3я | 2д | ||

1814—1816 | Остальные | 1814—1816 | Остальные | |

1271 22 80 | 313 0,9 20 | 128 2,2 93 | 10 0,03 7 | |

Всплывают новые системы, а те, которых в лицейский период вовсе не было, которые в срединные периоды лишь слабо намечались, после 1829 года расцветают пышным цветом. На период от 1830—1836 гг. падают: 100% аритмической художественной прозы, 100% рифмованной прозы, 89% дольников, 71% логаэдов.

Уже одно то́ обозначает революцию, что с 1830 г. все пушкинское творчество становится на 80% прозаическим.

От предыдущих периодов, в особенности же от третьего (1826—1829), последний период как будто отличается повышенным процентом длинных стихов (37%, при средней для всех годов — 27%); но эта цифра не очень показательна сама по себе, ибо покоится она исключительно на 5я и является следствием возвращения Пушкина к английским драматическим образцам, оставленным с 1825 г.

62

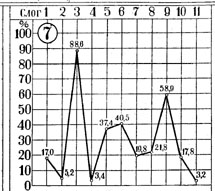

Гораздо интереснее показатели по размерам средней длины, а именно по четырехстопному хорею, четырехстопному ямбу (и трехстопному анапесту1). Эти размеры распределяются так:

Таблица XXIX

Число стихов В % | 4х | ||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | |

651 8,8 | 225 2 | 156 3,8 | 553 8,5 | 2520 24,0 | |

Таблица XXX

Число стихов В % | 4я | ||||

1814—1817 | 1818—1824 | 1825 | 1826—1829 | 1830—1836 | |

3011 41 | 8922 78 | 1684 41 | 5309 83 | 2643 25 | |

«Четырехстопный ямб мне надоел» (1830 г.); действительно, он падает на уровень четырехстопного хорея, который страшно вырастает. Мы видим, что в этот период Пушкину начинают надоедать прежние излюбленные формы;

63

даже вся силлабо-тоническая система становится для него узка.

Из строфических форм вводятся: сонеты, терцины и элегические дистихи (на 1829 год падает только 2 э. д.). И здесь Пушкин ищет новых форм.

Мы уже отмечали в § 5, что астрофизм развивается пышным цветом лишь в период 1830—1836 гг. Это особенно явствует из таблицы XXII б: астрофические стихи занимают здесь второе место, в то время как во 2-м и 3-м периодах им принадлежит лишь третье место, а в 1-м (лицейском) — четвертое.

в. Признаки средних периодов

«Южный» период 1818 (1817) — 1824 гг. отличается от 3-го (1826—1829) лишь признаками общими для всей I половины. Это, конечно, разница большая. Но индивидуальных отличий друг от друга эти периоды почти не содержат.

В обоих замечательно обилие стихов средней длины, стоящее гораздо выше пушкинской средней для этих стихов (68%). А именно, в период 1817—1824 гг. они занимают 80% всех стихов, а в период 1826—1829 гг. — 93%, против 41% в лицейское время и 62% в последний период.

На 2-й период падают 148 (т. е. 79%) всех четырехстопных амфибрахиев, что мы отмечаем, конечно, только для полноты обзора: никакого принципиального значения это не имеет.

Итак, особых индивидуальных признаков у этих периодов почти нет, все развитие здесь поглощено переломом 1825 г.

64

г. Переломный 1825 год

Михайловское уединение благотворно сказалось на продуктивности поэта; наибольшее количество стихов (4107) написано в этом году. Ближайший по производительности год — 1833 — принес нам 3209 стихов, т. е. на 900 стихов меньше.

Все метрические соотношения затемнены здесь 1558 пятистопными белыми астрофическими ямбами «Бориса Годунова».

По всем остальным признакам этот год всецело принадлежит I половине.

ВЫВОДЫ

А. Оба типа периодизации пушкинского творчества (II половины и 4-го периода) оказались действительными и для стихосложения.

Б. 1825 год делит версификацию Пушкина пополам по следующим признакам:

1. а) вольные ямбы, б) 3-стопные хореи, в) 2-стопные ямбы, г) 3-стопные амфибрахии, д) пестрая строфика, е) преобладание неравнострофической структуры.

2. а) введение тонико-силлабической системы, б) введение логаэдической системы (главным образом с 4-го периода), в) белые стихи, г) тенденция к сокращению объема стихотворений, д) преобладание равнострофичности, е) усиление астрофизма.

В. Понятие «лицейского периода» сохраняется и для стихосложения, но граница его (при делении

65

его по годам) отодвигается к 1816 году.1 Признаки этого периода: а) склонность к коротким размерам, б) 3-стопные ямбы, в) 2-стопные дактили, г) слабое пользование размерами средней длины.

Г. Так называемый «южный период» ограничен поворотным пунктом — 1816 годом — и переломным 1825 годом. Его можно характеризовать исключительно как переход к размерам нормальной длины. В конце его появляются первые зачатки новых систем (дольники, гексаметры).

Д. 1825 год по всем признакам принадлежит к I половине, но в отношении белых стихов начинает новый период.

Е. После 1825 года наступает период, сам по себе мало характерный: все то, что он приносит нового, он делит с последним периодом. В конце его появляются первые зачатки пентаметра.

Ж. 1830 год представляет третий (после 1817 и 1825 гг.) и сильнейший поворотный пункт в развитии пушкинского стихосложения. Характеризуется этот период следующими признаками:

1. Пышное развитие прежде лишь слабо намеченных форм: а) дольники, б) логаэды, в) 4-стопные хореи, г) белые стихи, д) элегический дистих (почти заново вводится), е) астрофизм.

2. Введение новых форм: ж) аритмическая художественная проза (количественно преобладает

66

над стихами), з) рифмованная проза, и) особый вид дольника с уклоном к 10-сложности («Песни западных славян»), к) 3-стопный анапест, л) сонеты, м) терцины.

3. Пренебрежение к прежним излюбленным формам: н) сильное падение 4-стопного ямба.

Среди этого пышного расцвета поэта постигла смерть.

67

IV. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

а) Мысль о составлении метрического справочника по стихотворениям Пушкина была высказана впервые в 1905 г. академиком Ф. Е. Коршем (14)1. «Исследование о стихосложении» было задумано как введение к словарю пушкинских рифм. В него должны были войти: 1) подробное описание всех произведений Пушкина со стороны их метрики и строфики (примеры описания см. 14, стр. 113), и 2) «такие указания, которые дали бы читателю возможность вникнуть в самый строй пушкинского стихосложения» (14, стр. 111), т. е. изучение ритмики Пушкина; в частности Корш выдвигает в качестве объектов изучения «пиррихий» в четырехстопном ямбе, цезуру в пятистопном ямбе и др.

Хотя Корш указывал, что «этому исследованию внутреннего строя стихов должно предшествовать полное перечисление употребленных Пушкиным размеров и строф» (14, стр. 113), т. е. что к изучению ритмики следует приступать лишь после того, как с исчерпывающей полнотой будет изучена метрика (включая строфику), русская наука о стихе шла до сего времени по

68

противоположному пути: имеется ряд работ о ритме отдельных пушкинских размеров и даже отдельных произведений, но справочник по метрике отсутствует.

б) Из отдельных размеров, которыми пользовался Пушкин, чаще всего исследовались ямбы, в частности четырехстопный и пятистопный. Начало изучению пушкинского 4я было положено Андреем Белым (2), в работах которого («Лирика и эксперимент» и др.) приведены данные о числе «ускорений» (2, стр. 262) и «фигур» (2, стр. 288), полученные на материале 596 стихов четырехстопного ямба Пушкина. Позднее ритмический анализ этого размера был произведен (Чудовским, 27) на материале первой главы (756 стихов) «Евгения Онегина». Полностью «Евгений Онегин» был исследован со стороны ритма Томашевским (22; перепечатано в 25, стр. 94—137). В конце настоящего обзора приведены полученные Томашевским цифры по встречаемости отдельных вариаций в «Евгении Онегине» (табл. XXXI). Бобров (6) исследовал по методу Андрея Белого стихотворение «Виноград» (8 стихов). В новейшее время о ритме «Кавказского пленника» писал Шувалов (29), о ритме «Медного всадника» — Андрей Белый (3, стр. 145—224). Отдельные наблюдения о ритмике пушкинского четырехстопного ямба имеются также в работах Брюсова (8; перепечатано в 9, стр. 129—166)1 и Бицилли (4); последний приводит цифровые данные о числе стихов с совпадением стоп и слов в некоторых поэмах (4, стр. 158—159)

69

и по enjambement в «Медном всаднике» (4, стр. 282—284). Цифровые данные по enjambement в некоторых поэмах Пушкина приведены в книге Тимофеева (19, стр. 168).

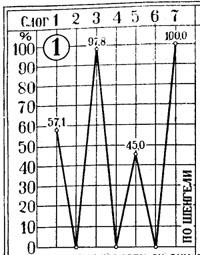

Наиболее богатый материал по ритмике четырехстопного ямба дает Шенгели (28, стр. 110—115 и 144—147), обследовавший 7573 стиха Пушкина. Полученные им цифры по вариациям пушкинского четырехстопного ямба приведены в конце настоящего обзора (табл. XXXII). Всего Шенгели насчитывает в четырехстопном ямбе Пушкина 37 самостоятельных ритмических форм (вариаций и модуляций). В связи с этим можно вспомнить высказанное в 1901 г. мнение, что «четырехстопный ямб в поэмах Пушкина утомляет однообразием» (7, стр. 246).

в) Из вопросов, относящихся к ритмике пятистопного ямба, раньше всего привлек внимание исследователей вопрос о цезуре. Очевидно, это стоит в связи с тем, что сам Пушкин (см. «Домик в Коломне», письма по поводу «Бориса Годунова») неоднократно высказывался по этому поводу. Тот факт, что цезура в «Борисе Годунове» постоянная, а в «Каменном госте» и других маленьких трагедиях — свободная, отмечает, например, Аверкиев (1; там же см. некоторые наблюдения над ритмом пятистопного ямба в трагедиях, стр. 288—294).1 По Коршу (12), свободная цезура в пятистопном ямбе появляется у Пушкина впервые в 1827 г., а с 1830 г. преобладает (12, стр. 642—643). В той же работе перечислены все стихотворения Пушкина,

70

написанные этим размером (12, стр. 643—644), и приведены примеры встречающихся в драмах Пушкина неметрических стихов (12, стр. 683—686). Впоследствии эти примеры использовал Брюсов (8, 9). Вопрос о постоянной цезуре затронут также в небольшой работе Маслова (16). Первые примеры свободной цезуры в пушкинском пятистопном ямбе Маслов относит к 1826 г.; единственное исключение — пародия на нерифмованный бесцезурный стих Жуковского. По Брюсову (9, стр. 147), свободная цезура в пушкинском пятистопном ямбе до 1830 г. отсутствует.

Семенников (18, стр. 302—303) приводит список белых стихов (главным образом пятистопный ямб) Пушкина. Он отмечает, что Пушкин стал широко пользоваться белым стихом с середины 20-х годов; до этого имеются лишь единичные примеры (1815—1816 гг. — «Бова», «Фиал Анакреона», «Пуншевая песня»). Цифры по enjambement в рифмованном и нерифмованном пятистопном ямбе приведены у Тимофеева (19, стр. 168).

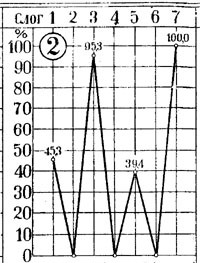

Подробно ритмика пушкинского пятистопного ямба была исследована Шенгели (28, стр. 117—118 и 161—170) и Томашевским (25, стр. 138—253).1 В конце обзора приведены некоторые из полученных Томашевским цифр (табл. XXXIII). Из более ранних работ отметим проделанный Чудовским (26) разбор пушкинской «Русалки», главным образом в связи с различной ритмизацией реплик действующих лиц.

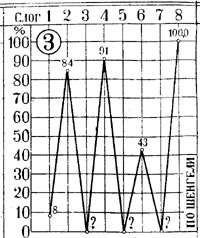

71

г) Шестистопный ямб («александрийский стих») исследован впервые Поливановым (17), в работе которого перечислены стихотворения Пушкина, написанные александрийским стихом, и дана статистика «женских» (вернее, дактилических — с облегчением на третьей стопе, цезур, стр. 120—121);1 там же (стр. 126—127) см. разбор ритма стихотворения «Муза». Позднее шестистопный ямб Пушкина был подробнее исследован Шенгели (28, стр. 172—174). Полученные им цифры по вариациям приведены в конце настоящего обзора (табл. XXXIV).

д) Наконец, следует упомянуть еще трехстопный ямб, исследованный на материале «Городка» Шенгели (28, стр. 139), и вольные ямбы. Достоин внимания тот факт, что Корш (13) отводит одну из подделок «Русалки» на том основании, что она написана вольным ямбом с колебаниями стопности от 1 до 7; Пушкин же, как известно, ни одностопным ни семистопным ямбом в вольных стихах не пользовался.2 Отдельные наблюдения над стопностью и строфикой

72

пушкинского вольного ямба изложены в работе Винокура (10).

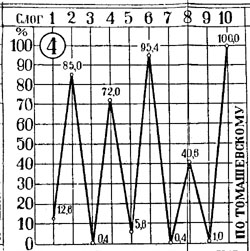

е) Четырехстопный хорей Пушкина изучен гораздо менее, чем основные ямбические размеры. Первые наблюдения над ритмом четырехстопного хорея были сделаны Коршем (12). По его мнению, «Пушкин держался правила, чтобы первое главное ударение падало не на первый слог, а на третий» (12, стр. 649). Впоследствии это мнение поддержал Брюсов (8, 9), который приводит его в качестве общей нормы для пушкинской ритмики (9, стр. 152). Критику взглядов Корша и Брюсова см. в рецензии Томашевского (23), где приведены опровергающие это мнение цифры.

Вариации и модуляции пушкинского четырехстопного хорея подсчитаны Шенгели (28, стр. 176) на материале соответствующих «сказок». Цифры Шенгели по вариациям приведены в конце обзора; в интересах полноты параллельно даны аналогичные цифры по лирике Пушкина (табл. XXXV). Enjambements в хореических «сказках» Пушкина подсчитаны Тимофеевым (19, стр. 168).

ж) Совершенно не исследованы пушкинские трехсложные размеры, значение которых в творчестве Пушкина вообще несколько недооценивается.1 Описание их дал Брюсов (8, 9), высказавший

73

попутно несколько замечаний о ритмических особенностях пушкинских гексаметров и анапестов (9, стр. 154). Данные наших подсчетов по ритмике гексаметра и пентаметра приведены в конце обзора (табл. XXXVI—XXXVII).

з) Много внимания уделено было свободным звуковым формам у Пушкина. Корш (12) перечисляет (в хронологическом порядке) произведения «в народном духе», в частности написанные дольниками (12, стр. 732—734), и классифицирует их. Размер «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Песен западных славян» он определяет как «вольные трехударные стихи с женским окончанием» (12, стр. 737—738). Разбирая особенности стихотворной техники Пушкина в разные периоды его творчества, Брюсов (8, 9) отмечает появление в последнем периоде «новых метров, которые до Пушкина не разрабатывал никто. Это — склад народных песен» (9, стр. 139—140).1 По мнению Томашевского (21; перепечатано в 25, стр. 63—76), стих «Песен западных славян» — «вольный стих, имеющий в основе пятистопный хорей с некоторыми весьма ограниченными отступлениями от точной хореической схемы» (25, стр. 72). В 1915 г. появилось первое исследование пушкинского свободного

74

стиха, проделанное Бобровым (5). Исходя из определения этого стиха как «трехдольного паузника», Бобров дает подсчеты пауз, квартолей, квинтолей и «фигур» (по методу Андрея Белого) для «Сказки о рыбаке и рыбке», «Песен западных славян», нескольких отрывков из «Сказки о Балде» (об этой «Сказке» см. ниже).1 Иные методы исследования ритма, основанные на подсчете реального числа слогов и ударений, применили к пушкинскому дольнику Шенгели (28, стр. 104—108) и Ярхо (30); в работе последнего приведены также результаты подсчетов Шенгели. Данные по тонике и силлабизму «Сказки о рыбаке и рыбке», «Песен западных славян» и нескольких фрагментов, написанных дольниками, см. в конце обзора (табл. XXXVIII—XLI).

Больше всего разногласий вызвал размер «Сказки о попе и работнике его Балде». Гоголь в письме от 2 ноября 1831 г. первый определил его как рифмованную прозу: «Сказка... написана даже без размера, но с рифмами» (цит. по Лернеру, 15); позднее такое же определение дал Корш (12, стр. 736—737). Поливанов (1892; цит. по Лернеру, 15) называет размер «Сказки» «силлабическим стихом с произвольным числом слогов», и далее — «рубленой прозой с рифмами». Брюсов (8) воздерживается от определений, называя размер «Сказки» еще более своеобразным, чем размер «Песен западных славян» (9, стр. 139—140). Бобров (5), первый детально исследовавший

75

«Сказку» с ритмической стороны, рассматривает ее как «самый сложный образец литературного трехдольного паузника» (5, стр. 36). Жирмунский (цит. по Ярхо, 30) считает, что «Сказка о Балде» написана чисто тоническим размером с переменным числом ударений. Данные подсчетов Ярхо (30) приведены в конце обзора (табл. XLII).

и) Если ритмика Пушкина — по крайней мере, применительно к наиболее часто встречающимся у него размерам — изучена достаточно подробно, то в отношении строфики в литературе имеются только отрывочные наблюдения над отдельными видами строф. Так, Корш приводит примеры чередования строф в неравнострофических поэмах Пушкина (12, стр. 668—674) и дает схему сонета «Поэт» и строфы «Песни о Вещем Олеге» (14, стр. 113); в первой из цитированных работ содержится, кроме того, весьма ценное замечание о первоначальном замысле строфического построения «Полтавы» (12, стр. 675).1 Интересные наблюдения над строфами стихотворения «Я помню чудное мгновенье...» (5, стр. 26—27) и «Виноград» (6) приведены у Боброва; Бицилли разбирает строение пушкинской октавы (4, стр. 167) и онегинской строфы (4, стр. 183) и т. п. Единственной попыткой систематизировать материал по строфике является работа Брюсова (8, 9). К сожалению, и в этой части

76

она страдает некоторыми серьезными дефектами. Во-первых, в ряде случаев размер строфы указан на основании принятой формы ее печатания, а не реального чередования рифм (так, строфы стихотворения «Русалка» 1819 г., «Осгар», «Мечтатель» и др. названы восьмистишными, тогда как на самом деле они четырехстишные); во-вторых, отсутствие цифровых данных заставляет Брюсова делать некоторые неверные заключения: таково, например, указание на исключительное богатство строфики Пушкина в 1830—1836 гг. (9, стр. 140) и др. Тем не менее работа Брюсова представляет исключительную ценность, так как в ней впервые сделана попытка разобрать и систематизировать (по линии периодизации,1 основанной на наблюдениях над эволюцией стихотворной техники Пушкина) наследие Пушкина в области метрики и ритмики. После нее в принципе немыслимы такие суждения, как то, что «Пушкин... вообще несравненно беднее размерами, чем любой из современных нам поэтов» (11, стр. 91). Настоящий «Справочник» может быть рассматриваем, следовательно, как завершение того труда, идею которого дал Ф. Е. Корш, а «эскизный проект» разработал В. Я. Брюсов.

77

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверкиев, Д. В. О драме. Спб. 1893.

2. Белый, А. Символизм. Изд. «Мусагет», М. 1910.

3. Белый, А. Ритм как диалектика, Изд. «Федерация», М. 1929.

4. Бицилли, П. Этюды о русской поэзии. Изд. «Пламя», Прага 1926.

5. Бобров, С. Новое о стихосложении Пушкина. Изд. «Мусагет», М. 1915.

6. Бобров, С. Описание стихотворения Пушкина «Виноград», — «Пушкин и его современники», 29—30, 188—209. 1918.

7. Брюсов, В. Ответ г. Андреевскому, — «Мир искусства». 5, 237—247, 1901.

8. Брюсов, В. Стихотворная техника Пушкина, — Пушкин. Полное собрание сочинений под ред. проф. С. А. Венгерова, 6, 349—367. Изд. Брокгауз-Ефрон, П. 1915.

9. Брюсов, В. Мой Пушкин. Изд. Гиз, 1929.

10. Винокур, Г. О. Вольные ямбы Пушкина, — «Пушкин и его современники», 23—36, 38—39, 1930.

11. Гершензон, М. Мудрость Пушкина. Книгоиздательство писателей в Москве, М. 1919.

12. Корш, Ф. Е. Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» Пушкина по записям Д. П. Зуева, — «Изв. Отд. Русского языка и словесности Имп. Акад. наук». 3 (3), 633—785, 1898.

13. Корш, Ф. Е. Опыты окончания «Русалки», — «Пушкин и его современники», 3, I—22, 1905.

14. Корш, Ф. Е. План исследования о стихосложении Пушкина и словаря пушкинских рифм, — там же, 3, 111—134, 1905.

15. Лернер, Н. Примечание к «Сказке о попе и о работнике его Балде», — Пушкин. Полное собрание сочинений под ред. проф. С. А. Венгерова, 6, 418. Изд. Брокгауз-Ефрон, 1915.

78

16. Маслов, Г. Новое о стихотворении Пушкина «Послушай, дедушка, мне каждый раз...» 1818 г., — «Пушкин и его современники», 28, 96—98, 1917.

17. Поливанов, Л. Русский александрийский стих. — «Гофолия» Ж. Расина. Перевод Л. Поливанова М. 1892, стр. XCVI—CXXXVII.

18. Семенников, В. П. Радищев. Очерки и исследования. Гиз, М.—П. 1923.

19. Тимофеев, Л. Проблемы стиховедения. Изд. «Федерация», М. 1931.

20. Томашевский, Б. Рецензия на книгу Боброва «Новое о стихосложении Пушкина», — «Аполлон», 10, 74, 1915.

21. Томашевский, Б. О стихе «Песен западных славян», — «Аполлон», 2, 26—35, 1916.

22. Томашевский, Б. Ритмика четырехстопного ямба по наблюдениям над стихом «Евгения Онегина», — «Пушкин и его современники», 29—30, 144, 187, 1918.

23. Томашевский, Б. Стихотворная техника Пушкина, — там же, 29—30, 131—143, 1918.

24. Томашевский, Б. Генезис «Песен западных славян», — «Атеней», 3, 35—45, 1926.

25. Томашевский, Б. О стихе. Изд. «Прибой», Лгр. 1929.

26. Чудовский, В. О ритме пушкинской «Русалки», — «Аполлон», 1—2, 108—121, 1914.

27. Чудовский, В. Несколько мыслей к возможному учению о стихе (с примерным разбором стихосложения в I главе «Евгения Онегина»), — там же, 8—9, 55—95, 1915.

28. Шенгели, Г. Трактат о русском стихе. Часть I. Органическая метрика, 2-е изд. Гиз. М.—П. 1923.

29. Шувалов, С. В. Семь поэтов. Изд. «Никитинские субботники», М. 1927.

30. Ярхо, Б. И. Свободные звуковые формы у Пушкина, — «Ars poetica», 2, 169—181, 1928.

79

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Данные о ритмике некоторых пушкинских размеров

Таблица XXXI

Вариации четырехстопного ямба

в «Евгении Онегине»

(по Томашевскому, 25, стр. 136—137)

№ | Вариации | Встречаемость (в %) в стихах |

Всего | |

Ударяемые | Без неметрического | С неметрическим | ||

1 2 3 4 5 6 | 2, 4, 6, 8 —, 4, 6, 8 2,—, 6, 8 2, 4,—, 8 —, 4,—, 8 2,—,—, 8 | 25,3 4,8 8,9 45,3 7,4 0,4 | 1,5 1,8 0,8 2,2 1,6 — | 26,8 6,6 9,7 47,5 9,0 0,4 |

Всего | 92,1 | 7,9 | 100,0 | |

80

Таблица XXXII

Вариации четырехстопного ямба

(по Шенгели, 28, стр. 110)

№ | Вариации | Встречаемость в % |

Ударяемые слоги | ||

1 2 3 4 5 6 | 2, 4, 6, 8 —, 4, 6, 8 2,—, 6, 8 2, 4,—, 8 —, 4,—, 8 2,—,—, 8 | 27 7 9 48 9 0,3 |

Всего .............. 100,0 | ||

Таблица XXXIII

Вариации пятистопного ямба

(по Томашевскому, 25, стр. 181)

№ | Вариации | Встречаемость (в %) в стихах | |

Ударяемые слоги | С постоянной | Со свободной | |

1 2 3 4 5 6 7 8 | 2, 4, 6, 8, 10 —, 4, 6, 8, 10 2,—, 6, 8, 10 2, 4,—, 8, 10 2, 4, 6,—, 10 —, 4,—, 8, 10 —, 4, 6,—, 10 2,—,—, 8, 10 | 20,8 5,7 9,7 2,8 33,3 0,7 8,6 1,0 | 19,4 6,7 12,9 11,3 24,6 2,3 7,0 0,7 |

81

Продолжение

№ | Вариации | Встречаемость (в %) в стихах | |

Ударяемые слоги | С постоянной | Со свободной | |

9 10 11 12 | 2,—, 6,—, 10 2, 4,—,—, 10 —, 4,—,—, 10 2,—,—,—, 10 | 17,3 0,03 0,03 0,03 | 13,0 1,8 0,3 — |

Всего | 100,0 | 100,0 | |

Таблица XXXIV

Вариации шестистопного ямба

(по Шенгели, 28, стр. 172—174)

№ | Вариации | Встречаемость в % |

Ударяемые слоги | ||

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 2, 4, 6,—, 10, 12 2, 4, 6, 8 , —, 12 —, 4, 6, 8, 10, 12 —, 4, 6,—, 10, 12 —, 4, 6, 8, —, 12 2,—, 6, 8, 10, 12 2,—, 6,—, 10, 12 2,—, 6, 8, —, 12 2, 4,—, 8, 10, 12 2, 4,—,—, 10, 12 2, 4,—, 8, —, 12 —, 4,—, 8, 10, 12 —, 4,—, 8, —, 12 | 9,7 0,9 17,8 1,7 0,1 3,4 11,2 1,5 17,8 1,7 1,1 20,1 2,3 2,7 |

82

Таблица XXXV

Вариации четырехстопного хорея

№ | Вариации | Встречаемость в % | |

Ударяемые слоги | В «Сказках» | В лирике | |

1 2 3 4 5 6 7 | 1, 3, 5, 7 —, 3, 5, 7 1,—, 5, 7 1, 3,—, 7 —, 3,—, 7 1,—,—, 7 —,—, 5, 7 | 23,3 19,8 1,9 31,6 23,1 0,3 — | 12,9 22,4 4,0 27,8 32,2 0,6 0,1 |

Всего | 100,0 | 100,0 | |

Таблица XXXVI

Вариации гексаметра и пентаметра

№ | Вариации | Число случаев | ||

Замена дактиля | до 1825 г. | после 1825 г. | Всего | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | — 1 стопе 2 » 3 » 4 » 1, 2 » 1, 3 » 2, 3 » 2, 4 » 1, 3, 4 » | 4 3 — 1 1 1 2 3 — 1 | 50 8 3 14 2 — 4 — 1 — | 54 11 3 15 3 1 6 3 1 1 |

Всего | 16 | 82 | 98 | |

83

Таблица XXXVII

Процент стихов с заменой дактиля

хореем в гексаметре и пентаметре

Замена на | В % к общему числу стихов |

Всего | ||

Гексаметр | Пентаметр | |||

до 1825 г. | после | после | ||

1 стопе 2 » 3 » 4 » | 44 25 44 12 | 20 4 40 7 | 8 3 3 — | 18 7 27 5 |

Стихов с заменой » без замены | 75 25 | 60 40 | 14 86 | 48 52 |

Таблица XXXVIII

Тоника и силлабизм «Сказки о рыбаке и рыбке»

(по Ярхо, 30)

А. Тоника | Б. Силлабизм | ||

Число ударений | В % к числу | Число слогов | В % к числу |

2 3 4 | 1,0 85,5 13,5 | 9 10 11 12 | 31,7 55,6 11,7 1,0 |

Всего | 100,0 | Всего | 100,0 |

84

Ритмика дольников

Относящимся сюда таблицам необходимо (ввиду слабого освещения вопроса в предыдущих исследованиях) предпослать несколько замечаний. Главным признаком тонических стихов является число ударений в стихе (то́ники). второстепенными число слогов (силлабизм), анакруса1 и клаузула, а также интервалы между ударениями (заполнение такта), зависящее от расположения ударений в стихе.2 Эти данные и сообщаются на таблицах XXXIX, XL и XLI.

По комбинации этих признаков можно разделить пушкинские дольники на три вида, из коих 1-й опять-таки делится на два подвида. Первый подвид 1-го вида — это 3-ударный дольник с дактилическими окончаниями (клаузулами). Этот вид тяготеет к трехстопному анапесту, т. е. и анакруса и интервалы большею частью двусложные (ударения располагаются преимущественно на 3, 6 и 9 слогах). Так написаны: отрывок «Как задумал жениться царский арап» (1824 г.) и «Песня о Стеньке Разине» III (1826 г.), т. е. №№ 265 и 521; всего — 22 стиха.

Второй подвид — 3-ударный дольник с женскими окончаниями. От первого подвида отличается

85

меньшим колебанием слогового состава, постоянной клаузулой и менее ясно выраженным тяготением к анапесту (односложные интервалы встречаются чаще). Так написаны: «Песня о Стеньке Разине» I (1826), «Сказка о Рыбаке и Рыбке» (1833) большинство «Песен западных славян» (1832) и ряд фрагментов 1828, 1835 и 1836 гг., т. е. №№ 24, 73, 76, 87, 110, 123, 192, 379, 494, 519, 523, 632, 640, 707, 720, 749, 795 и 797; всего — 1091 стих. Из них обследованы 498 стихов.

2-й вид — это 2-ударный дольник с женскими окончаниями и свободной анакрусой (см. табл. XI). Вид представлен одним стихотворением: «Песнь о Стеньке Разине» II (1826), т. е. № 520; всего — 30 стихов.

3-й вид — былинный стих, т. е. стих с максимальным колебанием тоники и силлабизма (см. табл. XII) и преобладанием дактилической клаузулы; анакруса довольно стабильна. Сюда относится только фрагмент: «Как весенней теплою порою...» (1830), 264; всего — 84 стиха.

86

Таблица XXXIX

1-й вид: трехударный дольник

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

87

Таблица XL

Ритмика пушкинского дольника

2-й вид: двухударный дольник

|

| ||||||||||||||||||||||||||

Таблица XLI

Ритмика пушкинского дольника

3-й вид: былинный стих

А. Тоника | |

Число ударений в стихе | В % к числу стихов |

2 3 4 5 | 34,5 54,8 9,5 1,2 |

Всего ... 100,0 | |

88

Продолжение

|

| ||||||||||||||||||||||||

Д. Расположение ударений | |||

Слоги | В % к числу | Слоги | В % к числу |

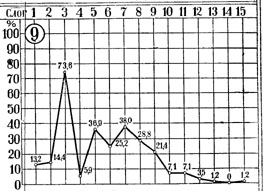

1 2 3 4 5 6 7 8 | 13,2 14,4 73,6 5,9 36,9 25,2 38,0 28,8 | 9 10 11 12 13 14 15 | 21,4 7,1 7,1 3,5 1,1 — 1,2 |

89

Таблица XLII

Тоника и силлабизм «Сказки о попе и о работнике его Балде»

(по Ярхо, 30, стр. 171 и 173)