- 363 -

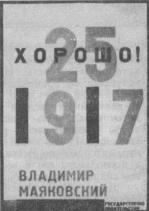

Обложка первого издания поэмы «Хорошо!» работы Л. Лисицкого

1927

1 января в газете «Известия» напечатано стихотворение «Наше новогодие».

В начале января вышел № 1 журнала «Новый Леф» под редакцией Маяковского, с его передовой статьей «Читатель!» и стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому».

«Леф — журнал — камень, бросаемый в болото быта и искусства, болото, грозящее достигнуть самой довоенной нормы!.. Ново в положении Лефа то, что несмотря на разрозненность работников Лефа, несмотря на отсутствие общего спрессованного журналом голоса, — Леф победил и побеждает на многих участках фронта культуры. Многое, бывшее декларацией, стало фактом. Во многих вещах, где Леф только обещал, Леф дал. Завоевания не сделали лефов академиками. Леф должен идти вперед, используя завоевания только как опыт...

Леф — видит своих союзников только в рядах работников революционного искусства. Леф — объединение только по линии работы, дела...

Мы будем бороться и с противниками новой культуры, и с вульгаризаторами Лефа, изобретателями «классических конструктивизмов» и украшательского производственничества.

Наша постоянная работа за качество, индустриализм, конструктивизм (т. е. целесообразность и экономия в искусстве) является в настоящее время параллельной основным политическим и хозяйственным лозунгам страны и должна привлечь к нам всех деятелей новой культуры» (см. т. 12).

3 января — выступление на диспуте о постановке «Ревизора» в театре Мейерхольда.

- 364 -

«Величайших произведений искусства очень у нас мало. «Ревизор», несомненно, относится по тексту и по авторскому заданию к величайшим произведениям, которые у нас есть. Но, к величайшему огорчению, величайшие произведения искусства со временем умирают, дохнут, разлагаются и не могут иметь того действия на аудиторию, не могут выпячивать так, как выпячивали бы при жизни. И величайшая заслуга человека, которому по тем или иным причинам приходится взбадривать покойников и ставить этот спектакль, — если он ставит так, чтобы усопший десять раз перевернулся в гробу от удовольствия или от недовольства... И для меня вся ценность в этом спектакле — в режиссерском ухищрении, авторской перемене, стремлении тем или иным способом взбодрить спектакль и преподнести его в острейшей сатире, в той же режущей прямолинейности, в том содрогающем величии, в каком это сделал Гоголь...

Достаточно ли Мейерхольд переделал этого «Ревизора»? Тут уже начинается вопрос трезвого учета тех или иных мест. Есть места замечательно переделанные, то есть не переделанные, а замечательно введенные, как говорил Всеволод Эмильевич, по черновым спискам. Например, место о покойницах, всплывающих на Неве, когда Хлестаков начинает хвастать, что из-за него с собой кончают и покойницы всплывают... Оставлены Бобчинский и Добчинский. Но разве Бобчинский и Добчинский — фигуры древнего прошлого, разве у нас сейчас нет таких парных Бобчинских и Добчинских? Разве Герасимов не ходит всегда с Кирилловым, разве Жаров с Уткиным не ходят обязательно парой? Это современные Бобчинские и Добчинские. И если бы он (Мейерхольд) ввел Жарова и Уткина, я бы приветствовал еще больше. И не удивился бы, потому что не предугадал их по фамилии Гоголь, а предугадал по характеру.

Второе — это вообще о постановке Гоголя: нужно ли ставить «Ревизора»? Наш ответ — лефовский ответ — конечно, отрицательный. «Ревизора» ставить не надо. Но кто виноват, что его ставят? Разве один Мейерхольд? А Маяковский не виноват, что аванс взял, а пьесу не написал? Я тоже виноват. А Анатолий Васильевич Луначарский не виноват, когда говорит «Назад к Островскому»? Виноват. А когда говорят о новаторстве и осознается как недостаток, невозможность ставить такие спектакли, когда все ушли? Может, то, что все ушли, и есть настоящий критерий того, что спектакль хорош? Мы чересчур мало оставляем места для новаторства...

И когда мне говорят, что Мейерхольд сейчас дал не так, как нужно дать, мне хочется вернуться к биографии Мейерхольда и к его положению в сегодняшнем театральном мире. Я не отдам вам Мейерхольда на растерзание... Товарищ Мейерхольд прошел длительный путь революционного и лефовского театра. Если бы Мейерхольд не ставил «Зорь», если бы Мейерхольд не ставил «Мистерии-буфф», не ставил «Рычи, Китай!», — не было бы режиссера на территории нашей, который взялся бы за современный, за революционный спектакль. И при первых колебаниях, при первой неудаче, проистекающей, может быть, из огромности задачи, собакам пошлости мы Мейерхольда не отдадим!» (см. т. 12)*.

В первых числах января написано заявление от имени группы Леф (подписанное Маяковским) в Отдел печати ЦК ВКП(б), в Комиссию по улучшению быта писателей, в Федерацию объединений советских писателей.

«Писатели Лефа настаивают на включении в «Федерацию объединений советских писателей» объединения Леф на равных основаниях с 3 уже вошедшими союзами (ВАПП, Союз писателей и Союз крестьянских писателей); и на предоставлении Лефу 7 мест в совете Федерации. Леф является объединением наиболее квалифицированной части новой советской литературы. Без представителей Лефа невозможно никакое разрешение поставленных Федерацией задач: укрепление и развитие литературы, вовлечение писателя в советское строительство и проведение ряда мер для удовлетворения правовых и экономических нужд писателей. Мы считаем печальным недоразумением, что

- 365 -

Леф не был привлечен в самом начале организации Федерации, т. к. работа Лефа с первых дней революции хорошо известна всем работникам литературы» (см. т. 13).

Это заявление Маяковский лично вручил Г. М. Кржижановскому (председателю комиссии по улучшению быта писателей) и имел с ним по этому поводу беседу. В начале февраля Леф вошел в Федерацию писателей (см. 9 февраля)*.

11 января нарком просвещения А. В. Луначарский выдал Маяковскому удостоверение, что он отправляется в Казань, Самару, Саратов, Нижний, Пензу, Ташкент, Баку, Тифлис, Кутаис, Батум для чтения лекций по вопросам искусства и литературы.

14 января — выступление в Большой аудитории Политехнического музея с докладом «Даешь изящную жизнь» и чтением стихов*.

«I. Темы: Чем вы занимались до 17-го года? 2. А ночью дан был бал в честь юной королевы. 3. Озерзамок Мирры Лохвицкой. 4. Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма. 5. Мы сами знаем, что нам красиво и что нам изящно. 6. Шоколад Миньон жрала. 7. Возвышенный удел — докладом занимать сердца. 8. Курящийся Вересаев. 9. В Париж, а пока в кружок. 10. Последний крик Петровки.

II. Новые стихи: 1. Красивое стихотворение. 2. Моя речь на показательном процессе. 3. Молодежи. 4. Письмо Горькому. 5. Мочала а ля Качалов. 6. Наш паровоз. Как втирают очки и др.

III. Ответы на записки» (афиша).

«Маяковский довольным взором обвел переполненный зал Политехнического музея и сразу же, потрясая своим огромным кулаком, обрушился на «изящную жизнь».

— Мне ненавистно все то, что осталось от старого, от быта заплывших жиром людей «изящной жизни». «Изящную жизнь» в старые времена поставляла буржуазная культура, ее литераторы, художники, поэты. Старые годы шли под знаком дорогостоящей моды, и все то, что было дешево и доступно, считалось дурным тоном, мещанством.

Сам Маяковский неоднократно сворачивал головы «канарейкам», громил кисейные занавески и пыхтящий самоварчик. Но теперь...

— Я за канареек, я утверждаю, что канарейка и кисейные занавески — большие революционные факты. Старые канарейки были съедены в 19-м году, теперь канарейка приобретается не из-за «изящной жизни», она покупается за пение, покупается населением сознательно.

Мы стали лучше жить, показался жирок, и вот снова группки делают «изящную жизнь». В нотных магазинах появились приятные, изящные романсы. Их пишут специальные поставщики.

Маяковский, вызывая всеобщий смех, демонстрирует любопытный экспонат:

Романс «А сердце в партию тянет».

Слова этого изящного произведения не уступают заголовку:

У партийца Епишки

Партийные книжки,

На плечиках френчик,

Язык, как бубенчик....Так стараются выполнить «заказ» старые специалисты.

Маяковский против них.

— Пролетариат сам найдет то, что для него изящно и красиво» (см. т. 12)*.

Выступление Маяковского транслировалось по радио.

- 366 -

В январе в журнале «Пионер» (№ 1) напечатано стихотворение «История Власа, лентяя и лоботряса».

В журнале «Бузотер» (№ 3) — стихотворение «Бумажные ужасы».

16 января в газете «Известия» напечатано стихотворение «Стабилизация быта».

16 января выехал в лекционную поездку в Нижний Новгород, Казань, Пензу, Самару, Саратов.

17 января — выступление в Нижнем Новгороде, в Гостеатре*.

Афиша: «I. Доклад. Лицо левой литературы. Темы: Что такое левая литература? Как выучиться в 5 уроков писать стихи? Стихийное бедствие. Поп или мастер. Можно ли рифму забыть в трамвае? Львицы с гривами и марш с кавычками. Поэты, зубные врачи и служители культа. Как нарисовать женщину, скрывающую свои годы? Асеев, Кирсанов, Пастернак, Сельвинский, Каменский и др. Что такое новый Леф? Есенинство и гитары.

II. Стихи и поэмы: Разговор поэта с фининспектором. Сергею Есенину. Письмо Максиму Горькому. Критикам. Строго воспрещается. О том, как втирают очки. Собачки. Приговор. Ненависть к бумаге. Теодор Нетте. III. Ответы на записки».

18 января (днем) — второе выступление в Нижнем Новгороде, на собрании литературной группы «Молодая гвардия».

«Литературная группа «Молодая гвардия», объединявшая литературный молодняк, решила просить Владимира Владимировича прийти на собрание группы. Не без волнения отправилась делегация группы в гостиницу «Россия», где остановился поэт. Робко вошли мы — Б. Рюриков, Ф. Жиженков и я — в номер, занимаемый Маяковским. Владимир Владимирович встретил нас тепло и обещал прийти. За пять минут до начала собрания (оно было назначено в 4 часа дня) Маяковский явился в редакцию газеты «Молодая рать». Мы думали, что он будет делать доклад о литературе, но он отказался.

— Пусть товарищи почитают, а я послушаю» (М. Шестериков, 1940)*.

«...Так и сделали — и не пожалели. Это был замечательный урок, данный большим поэтом литературному молодняку. Один из наших товарищей читал стихи, — стихи были о любви, и в них поэт обращался к любимой с традиционным вопросом: «Ты скажи кудрявому поэту, любишь иль не любишь ты его». Маяковский стоял и внимательно слушал. А когда кончилось чтение, он вдруг шагнул к поэту и быстрым движением руки сдернул с него кепку. Мы увидели наголо остриженную голову:

— Ну, зачем же вы, — бас Владимира Владимировича звучал укоризненно, — зачем вы пишете о кудрявом поэте? Раньше, до вас, так писали, а вы повторяете.

...Кто-то задал ему вопрос:

— Почему, Владимир Владимирович, вы все пишете о недостатках, о грязи, не пишете о прекрасном, о розах?

— Я не могу не писать о грязи, об отрицательном, потому что в жизни еще очень много дряни, оставшейся от старого. Я помогаю выметать эту дрянь. Уберем дрянь, расцветут розы, напишу и о них...» (Б. Рюриков. 1940)*.

В тот же день (вечером) — третье выступление в Нижнем Новгороде, в Гостеатре.

Афиша: «I. Доклад-путешествие. Идем путешествовать! Германия, Франция, Соединенные Штаты, Испания, Гавана, Атлантический океан. II. Темы: Поэт и Рапалло. Негритянки в воде. Почему вы там не остались?

- 367 -

Тореадор. Что такое океан? Картошка и ананас. Классовая борьба на пароходе. Живые индейцы. Буря. Тропический лес. Нью-Йорк и Винница. Американская мораль.

III. Стихи и поэмы: Как собаке здрасите. Немцам. По воздуху. Берлин — Париж. Собор Парижской богоматери. Версаль. 6 монахинь. Негр Вилли. Тропики. Мать моя, мамочка. Барышня и Вульворт. Кемп Нит гедайге. Прощание.

IV. Ответы на записки».

20 января — выступление в Казани в Оперном театре с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.

«Такой большой и мощный, как его образы. Над переносицей — вертикальная морщина. Тяжелый, слегка выдающийся подбородок. Фигура волжского грузчика. Голос — трибуна. Юмор почти без улыбки. Одет в обыкновенный совработничий пиджак. На эстраде чувствует себя дома. К аудитории относится дружески-покровительственно. Начиная доклад, В. В. Маяковский напомнил слушателям, что он уже выступал в Казани 13 лет назад вместе со своими соратниками по искусству В. Каменским и Д. Бурлюком. «Это было в те далекие времена, когда «помощники присяжных поверенных» говорили про нас, что этих-де молодых людей в желтых кофтах хватит не более как на две недели. Но пророчества эти, как видите, опровергнуты уже тем, что я по прошествии 13 лет опять стою перед казанской аудиторией...» Второе и третье отделения были посвящены чтению стихов и ответам на записки. В ответах на записки Маяковский, не скупясь, сыпал блестки своего юмора, которые, вероятно, когда-нибудь будут подобраны, как подобраны и изданы шутки Тютчева, прозвучавшие людям более полстолетия тому назад.

Касаясь положения в литературе, Маяковский сказал: «Левый фронт является в настоящее время наиболее ярким крылом в искусстве и представители его завоевывают все большее и большее место в поэзии, драматургии, живописи, архитектуре и даже кино.

С другими литературными течениями нам не по пути по многим причинам. От ВАППа нас отталкивает его убогая неквалифицированная литературная продукция. Небрежное отношение большинства поэтов к литературной работе вообще очень характерно для нашего времени». («Красная Татария» (Казань), 1927, 22 января)*.

21 января (днем) — второе выступление в Казани, в университете*.

«Студенты еще в театре пытались договориться с Маяковским о выступлении в университете. Они пришли на следующий день утром. Выступление было назначено на два часа дня. И хотя объявить об этом они смогли, вероятно, только за час или за два до начала, аудитория была так же переполнена, как театр накануне.

Было 21 января, третья годовщина со дня смерти Ленина. И Маяковский читал отрывки из поэмы «Ленин» перед молодежной аудиторией с каким-то особенным чувством, оттеняя каждое слово — строго и вместе с тем любовно, просто и вдохновенно» (П. Лавут, 1940).

В тот же день (вечером) — третье выступление в Казани, в Оперном театре: «Доклад-путешествие «Идем путешествовать!».

«Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на культурные достижения Запада. Я стремлюсь услышать новые ритмы, увидеть новые факты и потом передать их моему читателю и слушателю. Путешествую я, следовательно, не только для собственного удовольствия, но и в интересах всей нашей страны». ...Далее тов. Маяковский переходит к чтению стихов, посвященных перелету и французским и испанским впечатлениям... Последними тов. Маяковский прочел стихи «Барышня и Вульворт» и «Домой!» («Красная Татария», 1927, 26 января).

- 368 -

22 января — четвертое выступление в Казани, для татарских поэтов и писателей в Татарском театральном техникуме*.

«Маяковский провел беседу с писателями и театральной молодежью. Эта теплая дружеская беседа была в бывшем здании Татарского театрального техникума. Здесь он говорил о задачах, стоящих перед советскими поэтами, учил, как надо работать над стихом.

Непревзойденный чтец, Маяковский читал не только свои стихи. Так, например, впервые в Казани прозвучала ставшая потом популярной «Гренада» комсомольского поэта Михаила Светлова. Помню, об этом стихотворении Маяковский отозвался как о талантливом». (А. Кутуй, 1940)*.

24 января (днем) — выступление в Пензе, в номере гостиницы для рабкоров*.

«Утром пришли рабкоры, просят выступить у них. Времени нет, но Маяковский предлагает единственно возможное: собраться у него в номере в пять. Администрация гостиницы смущена количеством гостей: около пятидесяти рабкоров всеми правдами и неправдами размещаются в номере. Натаскали стульев, но их не хватило, садятся по двое, переполняют диваны, усаживаются просто на полу. Только Маяковский не садится, утесом возвышаясь над всеми. Необычное собрание ему очень импонирует. Гости интересуются проблемами его творчества, проблемами советской литературы. Маяковский охотно и приветливо дает подробные ответы. Постепенно отбрасывая смущение, рабкоры наперебой забрасывают Маяковского вопросами и уходят только тогда, когда ему пора идти в театр» (П. Лавут, 1940)*.

В тот же день (вечером) — второе выступление в Пензе, в Народном доме им. Луначарского: «Идем путешествовать!»

Вокруг имени Маяковского до сих пор еще не остыли горячие споры и литературные пересуды. И думается, что в связи с поездками поэта по Союзу они еще ярче зажгутся в литературно-критической среде и на этот раз вовлекут в свою орбиту более широкие слои читательской массы. Тому порукой, в частности, пример пензенского выступления тов. Маяковского, вызвавшего несомненный интерес у слушателей» («Трудовая правда» (Пенза), 1927, 27 января).

26 января — выступление в Самаре, в партийном клубе с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.

«Зал губкома переполнен. На эстраде — громадный Маяковский. Голосищем своим, рожденным, чтобы перекликаться с громами, он бросает в зал слова вступительного доклада. Каждое слово, как громыхающий поезд, наезжает на толпу. Маяковский говорит о «лице левой литературы».

Леф ставит своей задачей максимальное внимание к форме, резкое отмежевание от старых навыков. Даже такие поэты, как Жаров и Уткин, небрежным отношением к форме уродуют свои стихи... Но все же и у пролетарских поэтов Маяковский находит безукоризненные произведения, как, например, поэма М. Светлова «Гренада», несколько строк из которой Маяковский приводит... Борьба за квалификацию литературы — борьба за ее существование и за существование поэта. Мало только писать и читать книжки. Надо говорить о трудностях писательского ремесла. Иначе расплодятся тучи поэтов — бездельников и дармоедов, ничего не имеющих общего с настоящим мастерством.

Во второй половине вечера Маяковский читает свои стихи, перемежая их с ответами на записки. На столе груда записок. Маяковский кладет на них свою громадную руку и говорит, что наверняка большой процент вопросов — об его отношении к Есенину. Есенин, по мнению Маяковского, не был идеологом

- 369 -

хулиганства, как теперь пытаются его изобразить некоторые критики. Он перепевал старую лирику. Цыганщина, «семиструнная гитара», звучавшая в русской поэзии еще со времени Аполлона Григорьева, перепевалась Есениным на тысячи ладов. Пьяный угар, кликушество, распутиновщина под маской кудрявого Леля — вот что вредно в поэзии Есенина. Он шел по линии наименьшего сопротивления...» («Коммуна» (Самара), 1927, 28 января).

«Стихи свои читает Маяковский мастерски: без тени актерства, с мощной простотой, углубляя и слегка растягивая ударные слова встряхивающим стены неиссякаемым своим голосом.

Были прочитаны: «Стихи о солнце», «Сергею Есенину», «Теодору Нетте — пароходу и человеку», «Юбилейное — Пушкину», «Левый марш», «Севастополь — Ялта», «Замок Тамары» и «Письмо писателя В. В. Маяковского писателю М. Горькому», последнее по времени написания стихотворение» («Коммуна» (Самара), 1927, 30 января).

27 января (днем) — второе выступление в Самаре — для членов союза работников просвещения, в зале рабфака, с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.

В тот же день (в 7 часов веч.) — третье выступление в Самаре, в клубе рабкоров.

«Вчера В. Маяковский, желая познакомиться с самарскими рабкорами, заглянул в их клуб. В приветственном слове Маяковский отметил, что рабкоры есть база, откуда должны черпаться литературные силы. Маяковским было прочитано несколько стихотворений. Рабкория тепло приветствовала московского гостя» («Коммуна» (Самара), 1927, 28 января).

В тот же день — четвертое выступление в Самаре, в партийном клубе: «Идем путешествовать!»

«Сегодня вечер путешествий. Москва — Кенигсберг по воздуху с летчиком Шебановым, участником известного перелета в Китай.

...Маяковский очень сжато рассказывает, даже скупо, но подбирает такие реалистические подробности, которые приближают к самому лицу невиданную страну. В Испании он останавливался всего на два часа и успел увидеть только вывеску на каком-то складе с большой испанской надписью и двух ослов, спускающихся с горы... Великолепно передан океан и океанский пароход, словно вы сами там побывали и почувствовали вокруг себя громадную пустыню воды... Каждый этап путешествия ознаменован стихотворением... В каждом заграничном стихотворении Маяковского просвечивает связь его с Россией, с революцией» («Коммуна» (Самара), 1927, 30 января).

28 января выехал через Пензу в Саратов.

29 января — выступление в Саратове, в зале Народного дворца с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.

«Вчера, при переполненном зрительном зале Народного дворца, состоялась первая лекция Вл. Маяковского — «Лицо левой литературы». Маяковский — блестящий лектор и оратор. Он умеет заинтересовывать слушателя, держа в напряжении его внимание до конца, зажечь его. Умеет ставить вопросы — иногда парадоксально, но всегда в заостренном виде и всегда интересно. Такой была и настоящая лекция, после которой слушатели устроили лектару-поэту шумную и продолжительную овацию. После лекции Маяковский прочитал ряд своих произведений — и в них он также оказался большим мастером слова, умеющим подняться до настоящего художественного пафоса» («Известия» (Саратов), 1927, 30 января).

- 370 -

«На эстраде большая монументальная фигура. Почти на голову выше высокого человека. Голос — способный заглушить рев шторма, покрыть сотни других голосов — дружеских и враждебных. Большие размашистые руки. Такой же, размашистый, смелый жест, увеличивающий силу и выразительность речи.

Маяковский по натуре — боец, а боец должен быть и смелым и дерзким и беспощадным в борьбе. Отсюда — «все его качества». Портрет Маяковского надо рисовать не «киселем и молоком» (выражение друга его Бурлюка), а лепить из цемента, замешенного на купоросе: Маяковский разрушает, разъедает то, что ему ненавистно, и одновременно строит — правильнее: хочет строить новую жизнь и новую «левую» литературу.

Нашей литературе угрожает опасность: ее захлестывает безграмотность. Писатели, особенно поэты, плодятся с быстротой бактерий. Человек часто становится писателем еще до написания им книги и «знаменитостью» — по выходе ее. Возведению в сан «знаменитости» обыкновенно помогают друзья-критики, забывая, что литературная работа — работа трудная, ответственная, требующая высокой квалификации.

От пренебрежения формой несвободны и поэты, несомненно даровитые и популярные, как, например, А. Жаров или Уткин. Маяковский приводит примеры неряшливого их обращения со стихами — например, у Жарова: «бескрайный непочатый ломоть»; это бессмысленный набор слов, ибо ломоть не может быть непочатым, — он всегда початый кусок хлеба. Хуже всего то, что появились даже специальные «пособия», содействующие распространению литературной безграмотности, вроде книжки Шенгели. Оказывается, рецепт писания стихов очень прост — он заимствован из пресловутого, изданного еще до революции «Словаря рифм» Абрамова. Рифмуй примерно слова боа, амплуа, профессион-де-фуа — и будешь поэтом! Книжку Шенгели правильнее было бы назвать не как сделаться поэтом, а как сделаться дураком... Настоящий поэт лучше с голоду умрет, чем пустит в обращение стихотворение с плохой или неряшливой рифмой.

Каково отношение Лефа к другим литературным группировкам. Политически наиболее близкая Лефу группировка это — ВАПП — Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей. Почему же, говорит Маяковский, мы не сливаемся с ней? Разница — в формальном подходе к литературе: вапповцы ради содержания пренебрегают формой, изощренным мастерством, без которого нет настоящей литературы, нет искусства» («Известия» (Саратов), 1927, 2 февраля).

30 января — второе выступление в Саратове, в зале Народного дворца: «Идем путешествовать!»*.

«Второй вечер собрал еще больше публики, чем предыдущий, и прошел при повышенном интересе к докладу и особенно к прениям, возникшим при оглашении записок. Обмен мнениями минутами подымался до предельных градусов полемического термометра... Это объясняется тем, что были подняты вопросы большого принципиального и практического значения в творчестве писателя» («Известия» (Саратов), 1927, 1 февраля).

«Передавая впечатления с острова Кубы, Маяковский рисует положение негров и вообще людей цветных рас.

— Помните, — обратился Маяковский к аудитории, — что в случае интервенции из нас сделают таких же рабов. Поэтому не выпускайте из рук винтовки!

Эти слова были покрыты громом аплодисментов.

...На обоих вечерах Маяковский буквально был засыпан записками. В ответах и в возникших по поводу их прениях Маяковский показал себя превосходным полемистом: находчивым, остроумным, смелым, едким и виртуозно-изворотливым, подчас с убийственной меткостью парирующим удары.

...Один из присутствующих бросил по адресу Маяковского:

— Ваши стихи непонятны!

— Кто их не понимает?

- 371 -

— Да я, например.

— Хорошо. Стихи должны быть понятны, но и читатель должен быть понятлив!

— А если вы пишете так, что нельзя понять?

— Научитесь понимать! Нельзя же так ставить вопрос: если я не понимаю, — значит, дурак писатель, а не кто другой.

...На эстраде появляется рабочий и заявляет:

— В нашем клубе часто читают стихи Маяковского, и рабочие их любят и хорошо понимают.

Снова разгорается продолжительный спор, так и не получивший, конечно, разрешения...» («Известия» (Саратов), 1927, 2 февраля).

2 февраля Маяковский вернулся в Москву.

В конце января — начале февраля написано стихотворение «По городам Союза»*.

4 февраля — письмо ВОКС в административный отдел Московского Совета по поводу заграничного паспорта Маяковского в связи с предстоящей поездкой в Польшу, Чехословакию и Францию.

«В. В. Маяковский делегируется обществом культурной связи с заграницей в Варшаву, Прагу и Париж для прочтения докладов. Левые писательские круги как Польши, так и Чехословакии приветствуют приезд т. Маяковского и придают ему большое значение».

Первые числа февраля — переговоры с представителем ленинградских академических театров режиссером В. Раппапортом о пьесе к десятилетию Октябрьской революции.

Комиссия по организации празднеств, созданная в январе 1927 года при Управлении ленинградских академических театров, решила «поручить скорейший заказ литературной обработки темы «Октябрь» ряду значительных литераторов», в том числе Маяковскому. 6 февраля вернувшийся из Москвы В. Раппапорт доложил на заседании комиссии, что Демьян Бедный «выдвинул кандидатуру на аналогичную работу Маяковского, на которого возлагает большие надежды в такой работе.

В. Маяковский в данное время занят написанием поэмы «Х-летие Октября», специальной драматической пьесы и специального сценария, который он хотел переделывать в комедию. Предложение Комиссии для него вполне приемлемо. 7. II-27 г. по этому поводу Маяковский повидается с Экскузовичем и даст более определенный ответ» (см. далее 7 и 16 февраля)*.

7 февраля Маяковский участвовал в совещании работников искусств, созванном в Кремле Комиссией при ЦИК СССР по проведению празднеств десятой годовщины Октябрьской революции*.

На этом совещании Маяковский, видимо, сообщил директору ленинградских академических театров И. В. Экскузовичу о своем согласии написать пьесу (см. выше первые числа февраля).

«Комиссией по организации празднеств десятилетия Октябрьской революции получено согласие Маяковского дать специальную литературную обработку теме юбилея, которая ляжет в основу особого типа праздничного представления, намеченного к постановке в Большом оперном театре (Ленинград) с участием всех родов театра» («Жизнь искусства», 1927, № 7, 15 февраля)*.

Давая согласие на эту работу, Маяковский имел в виду свою поэму, посвященную

- 372 -

десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Названия еще не было, но совершенно очевидно, что Маяковский уже над ней работал.

Первая часть поэмы (главы 2—8) была написана зимой — весной 1927 года и представлена в Управление ленинградских академических театров для дальнейшей сценической обработки силами театра (см. 16 февраля, 15 июня, середина августа, 25 октября).

Главы 9—17 и 1-я, вступительная, были написаны в мае — июле, и две последние, 18-я и 19-я, закончены в июле — августе 1927 года в Крыму. Первый отрывок из поэмы был напечатан в июньском номере журнала «Новый Леф» (см. также 5 июня, 4, 6, 22 июля и далее).

9 февраля участвовал в заседании Совета Федерации писателей. Обсуждался вопрос о вхождении группы Леф в Федерацию (см. начало января).

По уставу Федерации три организации-учредители — ВАПП, ВСП и ВОКП — имели по семи голосов в Совете. Решения по всем важнейшим вопросам должны были приниматься единогласно. Маяковский протестовал против предложения ограничить вновь принимаемые организации четырьмя голосами и против права вето каждого из учредителей на все решения Федерации.

В устав были внесены некоторые поправки, но основные пункты остались без изменения. Группа «Новый Леф» была принята в Федерацию с четырьмя голосами в Совете. Маяковский вошел в Совет и в Исполбюро Федерации*.

13 февраля — выступление в Коммунистической академии на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи (есенинщина)».

«...Ставить знак равенства между всем упадочничеством и Есениным — бессмысленно. Упадочничество — явление значительно более серьезное, более сложное и большее по размерам, чем Сергей Есенин. Я не берусь говорить о разных причинах упадочничества и о различных формах его проявления. Я начну разговор с того именно, на чем кончили тт. Сосновский и Полонский, — с вопроса о литературе: как это упадочничество в литературе отражается, виноват ли в этом Есенин, или какая-то легендарная есенинщина, которая родилась после смерти Сергея Есенина и пошла гулять по Советскому Союзу...

Прежде всего и раньше всего — про ценность Есенина. Он умел писать стихи? Это ерунда сущая. Пустяковая работа. Сейчас все пишут и очень недурно. Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? (аплодисменты). И если ты даже скапутился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная» (аплодисменты)...

Вопрос о С. Есенине — это вопрос о форме, вопрос о подходе к деланию стиха так, чтобы он внедрялся в тот участок мозга, сердца, куда иным путем не влезешь, а только поэзией...

Я очень советую, товарищи, следующий доклад поставить на тему о редакторской критике, потому что Есенины сами по себе не так страшны, а страшно то, что делают из них тт. Полонские, тт. Воронские и тт. Сосновские.

Есенин не был мирной фигуркой при жизни, и нам безразлично, даже почти приятно, что он не был таковым. Мы его взяли со всеми его недостатками, как тип хулигана, который, по классификации т. Луначарского, мог быть использован для революции. Но то, что сейчас делают из Сергея Есенина, это нами самими выдуманное безобразие» (см. т. 12)*.

Продолжение диспута — 5 марта.

14 февраля был (?) на Совещании о праздновании 10-летия Октябрьской революции в Обществе старых большевиков*.

- 373 -

16 февраля заключил договор с Управлением ленинградских академических театров на текст для юбилейного «синтетического» представления.

«1. Предмет договора: автор обязуется изготовить и представить для ленинградских государственных академических театров по случаю десятилетия пролетарской революции законченное художественное произведение (литературная обработка темы) «Октябрь», каковое могло бы послужить канвой для синтетического спектакля, сценарий которого будет разработан самими Академическими театрами; выбор литературной формы произведения предоставляется автору. Дирекции принадлежит право при развертывании литературной обработки темы спектакля приглашать для этой цели авторов по своему выбору и вырабатывать как формы театрального представления, так и его текстовой и музыкальный материал, причем текстовой с согласия автора.

2. Срок: автор обязуется представить свое произведение к 15 июня 1927 года».

В феврале вышел № 2 журнала «Новый Леф» со стихотворением «Нашему юношеству», статьей «Караул!» и 4-й частью сценария Маяковского «Как поживаете?».

В хронике заметка — «работает над поэмой к десятилетию Октября».

18 февраля выехал в лекционную поездку в Тулу, Курск, Харьков, Киев.

18 февраля — выступление в Туле в зале Дома Советов — «Идем путешествовать!».

«Маяковский вышел на сцену без всяких объявлений.

— Не успел я приехать в Тулу, не успел выпить чаю с плюшкой, как мне уже сообщили, что буржуазия моих стихов не читает потому, что меня ненавидит, а рабочие не читают моих стихов потому, что не понимают...

По залу пробежал смех.

— Но все же попробуем. Может быть, что и выйдет. Читаю «Океан!».

Читал с большим подъемом, в абсолютной тишине... Аудитория бурно аплодировала.

Маяковский сказал:

— Это стихотворение было впервые напечатано в «Известиях». Как вы считаете, товарищи, нужно такие стихи печатать в газетах?

— Нужно! — раздалось в зале.

— Так! Кто против?

Поднялась одна рука.

— Кто это там голосует? — спросил Маяковский. — Встаньте!

Человек встал.

— Почему вы против?

— Не люблю ваших стихов.

Маяковский обратился к аудитории:

— Товарищи, боюсь, что этот гражданин — газетный работник. Он может завтра ввести в заблуждение весь город, пользуясь своим положением.

— Не введет! — загудели голоса.

Маяковский попал не в бровь, а в глаз. «Гражданин» действительно работал в газете...

Потом Маяковский читал «Шесть монахинь», которые влезли на борт парохода «Эспань». Из зала кто-то крикнул:

— Я против слова «стервозы». Пусть это о монахинях, но нельзя же в литературе так выражаться!

— А скажите, как их назвать иначе? — саркастически спросил поэт.

- 374 -

Смех, аплодисменты.

— Ну вот, опять только один против... Я прочту стихи «Сергею Есенину». Это одно из лучших моих стихотворений.

— Владимир Владимирович! Вы одну фразу пропустили, — обратился я к Маяковскому, когда он кончил читать. Поэт шагнул к краю сцены, наклонился, чтоб его слышней было (я сидел во втором ряду).

— Что я пропустил?

— А вот ту строфу, в которой говорится о гостинице «Англетер».

— Вы в «Новом мире» читали это стихотворение?

— Да.

— Я эту строфу не читаю со сцены. Она воспринимается неважно» (М. Кольчугин, 1940)*.

19 февраля — выступление в Курске в Железнодорожном клубе с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.

Среди стихов, прочитанных на этом вечере, было «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник, работы Владимира Маяковского»*.

Во всех выступлениях в Курске, Харькове и Киеве 19—28 февраля принимал участие Н. Асеев.

20 февраля — второе выступление в Курске в Железнодорожном клубе с докладом «Идем путешествовать!» и чтением стихов*.

22 февраля — выступление в Харькове в Драматическом театре с докладом «Даешь изящную жизнь» и чтением стихов*.

Афиша: «Маяковский. Доклад «Даешь изящную жизнь». Темы: Первый жирок. Озерзамок с кулуарами. Бал в честь юной королевы. Желтые ботинки, Брюсов и бандаж. Пролетарий сам знает, что ему изящно и что ему красиво. Хвостатый ресторатор. Рогатый утенок. Курящийся Вересаев. Канарейки или страусы. Новые стихи и поэмы: Нашим юношам. Эпоха фрака. Теремок Толстикова. Замерзающая земля. Письмо Горькому. Показательная речь. С и без».

«На этот раз Маяковский говорил об изящной жизни. По определению поэта, мы сейчас обросли жирком — жирком времени и жирком материальных ресурсов. Этот жирок часто влечет за собой переход от быта к дурной бытовщине. Что такое бытовщина? — торжество старой формы, стремящейся приспособиться к новому содержанию. Это — красная иконопись — красноармеец интернационального полка, разделанный под Георгия Победоносца. Романс Чуж-Чуженина «А сердце-то в партию тянет», восточные кинофильмы с экзотикой под рахат-лукум и пряная сладость. Бытовщина — это огромное зло, величайшая опасность. Маяковский издевается над всем этим талантливо и остро...

Он говорил о поэзии разоблачительства. Нам же в гораздо большей степени нужна поэзия строительства, чем разрушительства.

Во втором отделении читал Н. Н. Асеев, обнаруживший в своих стихах «Синие гусары», «Заплыв» большое мастерство. С большим подъемом выступал и Маяковский. Его огромное поэтическое дарование сделало шаг вперед. Маяковский научился на злободневные темы писать высокохудожественные вещи. Это его огромная заслуга» («Пролетарий» (Харьков), 1927, 24 февраля).

23 февраля — второе выступление в Харькове, в Технологическом институте.

24 февраля — выступление в Киеве, в Доме коммунистического просвещения с докладом «Даешь изящную жизнь» и чтением стихов*.

- 375 -

26 февраля — второе выступление в Киеве, в Институте народного хозяйства.

27 февраля — третье выступление в Киеве, в университете.

28 февраля (днем) — выступление в Харькове, в Институте народного хозяйства.

В тот же день (вечером) — выступление в Харькове, в библиотеке им. Короленко для членов Союза работников просвещения*.

1 или 2 марта вернулся в Москву.

5 марта под председательством Маяковского заседание сотрудников «Нового Лефа» по поводу статей М. Ольшевца и В. Полонского в «Известиях» (28 января, 25 и 27 февраля), направленных против журнала «Новый Леф» и Маяковского.

«Сам факт появления этих статей удовлетворителен. Главное, что угрожало нам, это сознательное замалчивание Лефа. Не выдержали — прорвало. Мы били, но не думали, что так больно. Крик большой — три статьи длиною с целый «Леф». А если принять в соображение тираж «Известий», то это больше веса годовой продукции лефов... Полонский ощущает выход «Нового Лефа» как прорыв какой-то своей несуществующей монополии. Это — самый вредный тип редакторов... Полонскому ненавистна всякая художественная группировка. Отсюда слова: «Порознь вы хороши, а вместе не годитесь». Отсюда испытанные навыки борьбы: обвинения в комплоте, попытки перекупить, сманить отдельные «имена», временно соблазнить сверхтарифной оплатой, подкупить авансами — и в результате отнивелировать всех под свой средненький вкус... Но «Леф» настаивает на своем праве иметь ежемесячно свои три листа, где сотрудники связаны не только общей гонорарной ведомостью, но и общим методом работы и художественными задачами. Это необходимо для улучшения качества того самого хлеба, который «Леф» дает советской культуре... Мы должны иметь свою комнату, где могли бы подготовлять наши выступления на общесоветских мирах, новях и нивах. Но Полонский уже толкует о каком-то комплоте. Тут он, действительно, в комплот, как муха в компот. Нельзя же называть комплотом оркестр, готовящийся к общесоветскому выступлению...

(После прений)

Ввиду полного единодушия в оценке Ольшевца — Полонского прения прекращаю. Ставлю на голосование вопрос: отвечать ли им на страницах «Нового Лефа»? Кто против — подымите руки. Подавляющее большинство против». Постановили: не отвечать (см. т. 12).

В тот же день — второе выступление в Комакадемии на диспуте «Упадочные настроения среди молодежи» (см. т. 12).

6 марта — выступление в Политехническом музее на диспуте о произведениях С. Малашкина «Луна с правой стороны» и П. Романова «Без черемухи»*.

8 марта, в Международный женский день, в газете «Труд» напечатано стихотворение «Вместо оды».

9 марта участвовал в заседании Исполбюро Федерации писателей.

Обсуждался вопрос об организации издательства при Федерации. Маяковский внес предложение закрепить за каждой группой, входящей в Федерацию, определенное количество листов. Вопрос не был решен и перенесен на следующее заседание (см. 14 марта)*.

- 376 -

В начале марта в журнале «Бузотер» (№ 9) напечатано стихотворение «Даешь изящную жизнь!».

Вышел сборник комсомольских стихов 1924—1926 годов «Мы и прадеды» (изд. «Молодая гвардия»).

10 марта в газете «Известия» напечатано стихотворение «Вдохновенная речь про то, как деньги увеличить и уберечь» (в связи с выпуском государственного выигрышного займа).

11 марта в «Рабочей газете» напечатано стихотворение «Лезьте в глаза, влетайте в уши слова вот этих лозунгов и частушек».

12 марта в газете «Труд» напечатано стихотворение «Февраль» (в связи с десятилетием свержения самодержавия).

12 марта в газете «Молодой ленинец» напечатано стихотворение «Корона и кепка» (в связи с десятилетием свержения самодержавия). Это же стихотворение одновременно — в журнале «Бузотер» (№ 10), в журнале «Октябрьские всходы» (№ 5, Харьков), в журнале «7 дней» (Ташкент, № 11).

13 марта — выступление на вечере сотрудников Госиздата: «Леф или блеф?»*.

14 марта участвовал в заседании Исполбюро Федерации писателей.

Обсуждался вопрос об организации издательства. Предложение Маяковского (см. 9 марта) было принято с некоторыми поправками*.

18 марта, в день памяти Парижской коммуны, в газете «Труд» напечатано стихотворение «Первые коммунары».

20—21 марта — поездка в Ярославль.

21 марта — выступление в Ярославле в Городском театре: «Мое открытие Америки».

«Вечер прошел оживленно и интересно. Поэт рассказывал (а он хорошо рассказывает) о своем путешествии в Америку и попутно читал стихи: «Нотр-Дам», «Океан», «Белый и черный» и др. После одного из перерывов Владимир Маяковский сообщил радиограмму «Северного рабочего» о взятии Шанхая, встреченную громом аплодисментов» («Северный рабочий» (Ярославль), 1927, 23 марта).

22 марта написано стихотворение «Лучший стих» о выступлении в Ярославле 21 марта.

23 марта в газете «Труд» напечатано стихотворение «Лучший стих».

23 марта — выступление с докладом и заключительным словом в Большой аудитории Политехнического музея на диспуте «Леф или блеф?» (в связи со статьями В. Полонского в «Известиях»).

Тезисы (по афише): «Что такое Леф? Что необходимо, чтобы называть лефистом? Где теория Лефа? Где практика Лефа? С кем вы? «Блеф» — его пригорки и ручейки. Можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и Леф. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин, как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? Леф и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».

- 377 -

«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с ненавистью»? Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру, как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы. Вот эти два положения делают человека лефистом.

...На первых же порах Леф заключил соглашение с ВАППом. На каких основаниях? А вот на каких. Мы даем право политического голоса ВАППу за нас не персонально, а потому что ВАПП являлся, должен был являться и во всяком случае в идеале должен быть таким, — голосом партии в области искусства. Мы сознательно отдавали свои голоса тем, кто несет знамя партии, знамя революции. В области же культуры мы говорим, что мы сохраняем самобытность своих художественных форм и будем спорить по формальным, техническим и технологическим формам искусства...

...Чем же вредна эта статья (Полонского)? Тем, что она идет против всей современной литературной линии, которой после резолюции ЦК за художественными группировками признано право на максимальное художественное оформление и самоопределение...

От имени кого же выступает т. Полонский? Он выступает как редактор трех журналов, не терпящий никакой мысли отборщик, кроме его персональной мысли» (см. т. 12).

После диспута полемика с Маяковским была продолжена Полонским в журн. «Новый мир», где он напечатал в № 5 статью «Блеф продолжается», где в крайне резкой и запальчивой форме критиковал Маяковского, начиная с самых ранних стихов*.

В марте в журнале «Молодая гвардия» (№ 3) напечатано стихотворение «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели».

В журнале «Бузотер» (№ 11) — стихотворение «Фабриканты оптимистов».

Вышел № 3 журнала «Новый Леф» со стихотворением «За что боролись?» и заметкой «Корректура читателей и слушателей» о поправках и дополнениях к стихотворению «Нашему юношеству».

«Я напечатал стих в Лефе и, пользуясь своей лекционной поездкой в Харьков и Киев, проверил строки на украинской аудитории. С удовольствием и с благодарностью для полной ясности и действенности вношу всю сделанную корректуру...»

24 марта выехал в лекционную поездку в Смоленск, Витебск, Минск.

25 марта — выступление в Смоленске в Городском театре с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.

«Аудитория не совсем дружелюбно встретила Маяковского. Причины: неприятная развязность поэта, его не изжитое еще самохвальство, не совсем обоснованный доклад о «Лице левой литературы». Лица, даже личика левой литературы Маяковский не показал.

Доклад, в общем, свелся к двум основным лефовским положениям: литературное наследие, как учебный материал, и творчество новых форм. Все это поэт обосновал целым рядом веселых, анекдотических примеров. Серьезных доказательств, убеждающих аудиторию, Маяковским приведено почти не было. Но даже в таком веселом виде доклад не избежал некоторой противоречивости.

Но если доклад Маяковского не свидетельствовал о глубоком мастерстве

- 378 -

его в этой области, то стихи, прочитанные им, говорили о его большом словесном мастерстве и имели вполне заслуженный успех. Стихи на актуальные темы нашей современности в его чтении были более выразительны и вразумительны. В итоге можно пожалеть о несерьезном веселом подходе к литературе, а также к аудитории. Пора уже Владимиру Маяковскому и на провинциальной эстраде говорить серьезно и начистоту, без утайки!» («Рабочий путь» (Смоленск), 1927, 27 марта).

Во время выступлений в Смоленске, Витебске и Минске Маяковский организовал через местные отделения Госиздата продажу журнала «Новый Леф» и прием подписки. В каждом таком случае Маяковский брал справки о количестве проданных экземпляров для представления в контору подписных изданий Госиздата в доказательство того, что при желании и инициативе журнал «Новый Леф» можно распространять без остатков.

26 марта — выступление в Витебске во 2-м Гостеатре Белоруссии с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.

27 марта — выступление в Минске в партийном клубе им. К. Маркса с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.

28 марта — второе выступление в Минске в партийном клубе им. К. Маркса с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов*.

29 марта (в 8 часов вечера) — третье выступление в Минске в Доме работников просвещения с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.

«Автору этих строк вспоминается лекция Маяковского в Доме работников просвещения. Зал клуба переполнен. Студенты, журналисты, рабкоры, педагоги, партийные работники...

Вспоминаю один из ответов Маяковского:

— Тут мне задали вопрос: «Маяковский, почему вы непонятны?» — Кстати, почему непонятливый читатель уверен, что он понимает что-нибудь другое?

Только он кончает лекцию, как из первого ряда подымается некая дама и, демонстративно кинувши «Бессмыслица!», пробирается к выходу.

Маяковский услышал:

— Граждане, познакомимся — имя этой дамы: Бессмыслица!» (Е. Садовский, 1940)*.

В тот же день (в 10 часов вечера) — четвертое выступление в Минске, в клубе совторгслужащих с докладом «Лицо левой литературы» и чтением стихов.

30 или 31 марта вернулся в Москву.

30 марта — письмо наркома просвещения А. В. Луначарского Маяковскому.

«Я просил вас быть у меня 27 марта в 7 час. вечера. К сожалению, по тем или иным причинам Вы не смогли у меня быть. Дело же довольно важное и заключается в следующем. Иностранные коммунисты обратились к нам с запросом о предоставлении им к 10-летию Октября материалов эстрадного характера, т. е. скетчей для клубной сцены и номеров для живой газеты или просто эстрадных выступлений. Коминтерн решил обратиться к некоторым нашим писателям, в том числе и к Вам. Прошу Вас сообщить мне, можете ли Вы откликнуться на этот заказ и приблизительно чем именно».

(По-видимому, Маяковский предложил использовать свою октябрьскую поэму, над которой он в то время работал, одновременно предназначая ее и ленинградским театрам. См. об этом заметку в журн. «Жизнь искусства», № 27:

- 379 -

«...По предложению Коминтерна поэма будет переведена на иностранные языки».)

В апреле в журнале «Молодая гвардия» (№ 4) напечатано стихотворение «По городам Союза».

В журнале «Бузотер» (№ 14) — стихотворение «Маленькая цена с пушистым хвостом».

В журнале «Бузотер» (№ 15) — стихотворение «Мрачный юмор».

В журнале «За грамоту» (№ 1) — «Рифмованные лозунги».

Вышел № 4 журнала «Новый Леф» со стихотворением «Не все то золото, что хозрасчет», заметкой в «Записной книжке» «Нового Лефа» («Сейчас апрель...») и заметкой «Что я делаю?».

«Главной работой было: развоз идей Лефа и стихов по городам Союза...

Мною получено около 7000 записок, которые систематизируются и будут сделаны книгой — почти универсальный ответ на все вопросы, предлагаемые читательской массой Союза. Не знаю, была ли когда-нибудь у какого-либо поэта такая связь с читательской массой.

Что пишу? 1. Пьесу «Комедия с убийством» для театра Мейерхольда. 2. Пьесу ленинградским театрам к десятилетию. 3. Роман. 4. Литературную автобиографию к Полному собранию сочинений. 5. Поэму о женщине».

6 апреля — встреча с редактором немецкого журнала «Europäische Revue» К. А. Роганом.

«В 5 часов обед у Маяковского... Настоящий русский, необычайно приятный и свободный. Мы говорим об общем положении и очень много о литературе» (запись в путевом дневнике, пер. с нем.)*.

12 апреля заключил договор с отделом детской литературы Госиздата и сдал рукописи двух детских книжек «Конь-огонь» и «Прочти и катай в Париж и Китай».

13 апреля в газете «Труд» напечатано стихотворение «Английский лидер» под заглавием «Гавэлок Вильсон».

В марте — первой половине апреля (до отъезда за границу) были написаны стихотворения: «Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?» (для «Пионерской правды»), «Ленин с нами!» (в связи с десятилетием возвращения Ленина из эмиграции в Россию), «Лена» (в связи с пятнадцатилетием Ленского расстрела), «Товарищу машинистке», «Мощь Британии», «Сердитый дядя», «Весна» и «Негритоска Петрова». Все эти стихи появились в печати в отсутствие Маяковского.

15 апреля выехал за границу — в Польшу, Чехословакию, Германию, Францию.

16—17 апреля по дороге в Прагу на день остановился в Варшаве.

«В Польше решаю не задерживаться. Скоро польские писатели будут принимать Бальмонта. Хотя Бальмонт и написал незадолго до отъезда из СССР почтительные строки, обращенные ко мне:

«И вот ты написал блестящие страницы,

Ты между нас возник как некий острозуб...»

и т. д., —

- 380 -

я все же предпочел не сталкиваться в Варшаве с этим блестящим поэтом, выродившимся в злобного меланхолика» (очерк «Ездил я так»).

По воспоминаниям Вит. Вандурского, в эти дни виделись с Маяковским Владислав Броневский, Андрей Ставар и, возможно, Мечислав Щука: «Про первую встречу мне потом рассказывали: «Броневскому Маяковский не понравился. Во время встречи Маяковский прочел наряду с другими произведениями свое излюбленное «Сергею Есенину». Броневский, близкий Есенину, блестящий переводчик его «Пугачева» и печальной лирики, был уязвлен, когда Маяковский декламировал звонким баритоном со свойственной только ему нотой глубокой убежденности:

«Вы ушли,

как говорится,

в мир иной.

Пустота...

Летите, в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,

ни пивной.

Трезвость».Владек запротестовал, произнося русские слова на польский лад.

— Позвольте, ведь Есенин писал кровью...

На что Маяковский спокойно:

— Зачем же кровью? Кровь жидкость дорогая.

Он вынул из кармана ватермановское вечное перо.

— Я пишу вот этим.

Маяковский обещал приехать через месяц» (1931)*.

19 апреля Маяковский приехал в Прагу*.

20 апреля — выступление на открытом собрании Пражского пролеткульта с чтением стихов.

По рапорту комиссариата полиции от 20/4 1927 — «Маяковский читал свои стихотворения». Примечание: «большевистская пропаганда»*.

22 апреля в газете «Прагер пресс» напечатано интервью с Маяковским:

«Я очень рад, что я в Праге: это ведь единственный город за границей, где я могу выступать по-русски, не опасаясь, что меня неверно поймут. Я не хотел бы обидеть переводчиков, но, конечно, совершенно другое дело, понимают ли тебя слушатели непосредственно, или приходится прибегать к помощи посредника.

Вступление к беседе сделано. Остается только биография...

— Родился в 1894 году на Кавказе. Отец — казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так во мне объединилось три культуры. Бесстыдно молод? Ну, что ж, значит, я могу еще расти...

— Над чем вы работаете в настоящее время?

— В Госиздате выходит собрание моих сочинений в пяти томах. В связи с этим у меня масса хлопот. Последнее мое увлечение — детская литература. Нужно ознакомить детей с новыми понятиями, с новым подходом к вещам. Результатом этого увлечения являются две книжки: «О коллективном труде» и «Путешествие вокруг земли». Кроме того, я работаю над двумя крупными вещами: «Комедией с убийством» для Мейерхольда и эпической поэмой к десятой годовщине революции» (пер. с нем., см. т. 13).

23 апреля — выступление в Праге в «Освобожденном театре» с чтением «Левого марша» и «Нашего марша».

- 381 -

«В театре левых «Освобозене Дивадло» (обозрение, мелкие пьески, мюзик-холльные и синеблузные вещи) я выступил между номерами с «Нашим» и «Левым» маршами» («Ездил я так»).

«В субботу «Освобожденный театр» показал маленькое обозрение — конгломерат лирических сценок нескольких авторов, своих и зарубежных. Несколько действительно лирических мест и время от времени искрящихся юмористических ассоциаций не могли спасти от общей скуки и ощущения того, что деградировала сама форма ревю. И как только среди этих лирических декламаций о кружевах на комбине появился Маяковский с чтением «Левого марша», это было подобно тому, как если бы слон вошел в посудную лавку» («Вечерник Право лиду» (Прага), 1927, 25 апреля. Пер. с чешск.).

«Спектакли «Освобожденного театра», в котором впервые в Праге публично выступил Маяковский, были очень характерны для того неспокойного времени. «Маленькое обозрение», которое представляло собой склеенную на скорую руку смесь из стихов, сцен и балетных номеров, давало все же известное представление о наших художественных симпатиях и планах, — началось с декламации В. Незвалом «Чужеземца» — стихотворения в прозе Бодлера. Бодлеровский чужеземец не любит ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни друзей, ни родины... Он любит «облака, которые проплывают — там, внизу, — там, внизу, прекрасные облака».

Затем, предзнаменованный так «чужеземно», Маяковский прочел «Наш» и «Левый марш».

После тоскливого и меланхолического обращения Витезслава Незвала к облаку, загремел живой призыв Маяковского к народу. Вместо смолкшей жалобы и пустой печали мы услышали приказ к непосредственному действию...» (Й. Гонзл, 1951)*.

«Мы... изумленно глядели на него из-за кулис, а зрительный зал сотрясался от его голоса — голоса революции. Могучий бас Маяковского, сила ритма и акцентировка «Левого марша» приковали аудиторию. Его потрясающее выступление было вне программы, и наша молодая публика, среди которой было и немало испуганных обывателей, награждала его бурными аплодисментами. Мы, участники спектакля, готовы были с радостью сорвать с себя маскарадные костюмы и броситься за поэтом, который исчез так же неожиданно, как и появился. Мы едва успели устроить ему овацию и пожать руку» (В. Незвал, 1951)*.

24 апреля (?) — встреча с чехословацкими писателями и художниками на собрании общества «Деветсил».

«Как я впоследствии узнал, это — не «девять сил», например, лошадиных, а имя цветка с очень цепкими и глубокими корнями. Ими издается единственвый левый, и культурно и политически... журнал «Ставба»... Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине» («Ездил я так»).

«Когда Йозеф Гора и Богумил Матезиум привели его на собрание Деветсила в кафе Урбанка на Смихове, когда Маяковский вошел и уселся во главе длинного стола, все сидящие за столом невольно потянулись к нему. Те, которые сидели на противоположном конце, вскочили и устремились к Маяковскому...

Говорилось много. Маяковский говорил мало. Молчал и слушал. В знак отрицания молча качал головой. Ни одним знаком не проявлял он, однако, какой-либо нетерпеливости, спешки или презрения. Слушал всех ораторов и их переводчиков (Гору и Матезиуса) очень сосредоточенно, строго, выдержанно. Не просто слушал — было бы правильнее сказать про него, что он «внимал», впитывал всеми чувствами, стремился силой мысли вникнуть в смысл того, о чем говорилось. Слушал твердым взглядом и напряженным слухом, не двигая ни одним мускулом в лице» (Й. Гонзл, 1951)*.

«Сегодня, когда с помощью переводов Иржи Тауфера я знаю творчество Маяковского более полно, я понимаю и его молчание тогда, бывшее скорее скромным, чем спесивым, понимаю его холодность, являющуюся выражением

- 382 -

его постоянного самообладания, и особенно хорошо понимаю несколько насупленное выражение его лица, отражавшее чувство собственного достоинства революционного советского человека, находящегося в непрерывно наступательном и оборонительном бою с реакционными силами мирового империализма» (В. Незвал, 1951)*.

Встреча с чешским художником А. Гофмейстером.

«Обедали мы с ним у меня дома, на Спалённой улице. Он не решался усесться на старинном стуле. Попробовал, может ли поднять его.

Был чрезвычайно вежлив. Очень большие люди (и ростом и душой большие) иногда бывают смирными. Но он не был смирен. Он был учтив, а иногда становился рассеянным, невнимательным, каким-то отсутствующим. Курил во время еды, о чем бы ни говорил — речь его возвращалась к поэзии. Был очень насыщен своими стихами и по каждому поводу, казалось, знал какое-нибудь стихотворение, которое принимался бурчать как бы про себя. А потом вдруг положил руку на стол, отодвинул стул и начал читать. Сам по себе. По-видимому, из какой-то внутренней потребности... Тогда я еще едва понимал по-русски, но я был потрясен...

Когда же он кончил — в комнате воцарилась такая тишина, какая бывает в природе после бури.

Он сказал: — Вы пишете стихи, мы же их произносим. Стих должен звучать. Мы идем в ногу с прогрессом знания. Мы усилили его с помощью радио.

— Русская поэзия богаче ритмами и звуками. Это отвечает духу народа и его поэтов. Они превосходные чтецы и докладчики. Не знают робости. А какую имеют память!

Он отвечал: — Дело не в звучности языка. Это зависит от отношения к слушателям. Наша поэзия — не интимная лирика. Мы уже не читаем стихи при свечах. Мы испытываем потребность читать их всем.

И снова зазвучали стихи, словно загрохотала кузница, или вокзал, или фабрика, или орган... Фотографировались мы с ним на балконе. Он смотрел вниз, на кишащую людьми, точно муравейник, Лазарскую улицу.

...Пил. Курил. Рисовал. Исписал один из моих рисунков длинным автографом из «Левого марша». Забавлялся. Ни минуты не мог усидеть без дела. Нарисовал автошарж. Изобразил себя с бычьим затылком. Нос огурцом. Нарисовал слона со слоненком. Все время напоминал Гулливера в стране лилипутов.

Сошлись мы с ним во взглядах на технику рисунка портретов, на карикатуру.

Он сказал: — Рисунок должен быть прост. Ведь это лозунг, а не роман.

Отвечаю: — Стенографический знак.

Он сказал: — Лаконичный.

Отвечаю: — Среди множества деталей глаз заблудится. Чем меньше, тем лучше. Тем точнее.

Он говорит: — Корень.

Отвечаю: — И с первого взгляда должно быть ясно, кто тут изображен.

Он сказал: — Ты знаешь в этом толк, товарищ!

Говорил о плакатах, о своих знаменитых окнах РОСТА, и вдруг опять как-то весь переменился, когда проходил мимо книжных полок в библиотеке. Начал бурчать себе под нос какое-то стихотворение.

...И ещё однажды беседовали мы с ним о карикатуре.

— Это тенденциознейшее искусство строительства и борьбы, — сказал я.

— Да, — ответил он. — Но и поэзия может быть такой.

Мы шли под дождем. Вдруг он остановился и, уточняя, добавил:

— Должна быть такой!» (А. Гофмейстер, 1951)*.

25 апреля заключил в Праге договор с издателем Вацлавом Петром на издание книги очерков «Мое открытие Америки» на чешском языке.

- 383 -

По воспоминаниям В. Петра, Юлиус Фучик, с которым он встретился на следующий день на вечере Маяковского в Виноградском народном доме, выразил желание перевести эту книгу на чешский язык. В печати, однако, появилась только одна глава («Чикаго») в переводе Ю. Фучика и А. Фельдмана («Творба», IV, 1929)*.

25 апреля — прием в полпредстве СССР в Чехословакии в честь Маяковского для чехословацких писателей и художников, французских, немецких и югославских журналистов*.

26 апреля — встреча с чешскими писателями Марией Майеровой, Юлиусом Фучиком, Иозефом Го́рой (на квартире Майеровой).

«Речь шла о поэзии, о переводах, о революции, о книгах Маяковского, о книгах наших поэтов, об их содержании. С обеих сторон сыпались вопросы, и тут же следовали ответы. Все сидящие за столом владели русским языком, каждый из нас побывал в СССР... Приближался весенний вечер. Мы начали собираться. Пошли пешком. Путь был далеким — более часа ходьбы, но мы и не заметили, как прошло время. Маяковский шел чем дальше, тем быстрее, мы не успевали за ним, на Виноградах мы уже бежали...» (М. Майерова, 1947)*.

26 апреля — второе выступление в Праге в Виноградском народном доме.

«Большой вечер в «Виноградском народном доме». Мест на 700. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1500 человек. Я прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150 000 000» в переводе проф. Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги. Штук триста» («Ездил я так»).

«Маяковский встретил самый теплый прием. Для его выступления Общество сняло большой зал в Виноградах, несмотря на то что высказывались опасения: найдется ли в Праге, где за последнее время все культурные начинания проходили при пустом зале, достаточно публики, чтобы заполнить помещение на тысячу человек. Опасения оказались напрасными. Задолго до начала вечера зал был полон, даже набит битком. После краткого приветствия Маяковскому, которое от имени Общества сближения с Новой Россией и от имени левого фронта чешских писателей произнес писатель Й. Гора, под бурные аплодисменты взял слово русский гость. Аплодисменты повторялись без конца в течение его доклада и чтения им стихов и во время выступления чешского чтеца Йоз. Зоры, который с подлинным мастерством и темпераментом прочитал отрывки из «150 000 000».

Во вступлении к своему докладу Маяковский отверг механическое деление русских литераторов молодого поколения на крупных и еще более крупных писателей и иронически извинился, что не пришел на доклад в черных брюках, в отсутствии которых недавно упрекнул Эренбурга критик буржуазной газеты. Он подчеркнул затем несколько основных положений, характерных для советской литературы. Писатель, поэт сегодня в России — борец за новый общественный строй, за новые формы жизни. Постоянно увеличивается число писателей, приходящих в литературу из рядов пролетариата, существует их организация, насчитывающая несколько тысяч человек, и многие из них знаменуют будущее советской литературы. Другой факт, характеризующий советскую литературу, — это то, что массы читают стихи, как нигде в мире. Книги Демьяна Бедного вышли уже тиражом в 2 миллиона экземпляров, его, Маяковского, — в 1 200 000 экземпляров. У советского писателя сегодня нет причины жаловаться на свое общественное положение. Он сегодня стоит в одном ряду с бойцами революции точно так, как стоял рядом с ними в самые

- 384 -

тяжелые дни. Особой темой доклада Маяковского был подкрепленный многими цитатами анализ творчества поэтов литературной группы «Леф» («Левый фронт»), членом которой является Маяковский. Поэты этой группы — Асеев, Третьяков, Пастернак, Крученых и другие — нашли в Маяковском представителя, который в своем докладе подчеркнул и общность их пути с революцией, и их первенство в области форм художественного творчества.

Маяковский явно захватил переполнившую зал аудиторию своим ясным звучным голосом, свободно переходившим от ораторского пафоса к тонкой остроте, и своим здоровым горячим оптимизмом человека, прошедшего через революцию и не боящегося нанести мощный удар сатиры по мещанской Европе и Америке, сатиры, бесспорным мастером которой он является. Его остро отточенные поэтические эпиграммы, полные революционной ударности и мужественности, снова и снова сопровождались бурными аплодисментами.

Право, нужно было самому услышать ошеломляющее декламационное мастерство Маяковского, дающее нам истинный ключ к познанию его гениального риторического поэтического творчества, чтобы понять всю силу той популярности, которой он пользуется у себя дома. Издатель, продававший в коридоре «150 000 000» Маяковского в переводе Матезиуса, быстро распродал все экземпляры, и поэт был осажден просьбами об автографах.

Вечер, на который пришли рабочие, так же как и интеллигенция, советские русские и эмигранты, показал, что чешско-русские связи настолько живы, что только упрямый недруг может их не видеть и не сделать из них вывод, что, кроме дипломатических, можно еще крепить и все другие отношения между СССР и ЧСР» («Руде право» (Прага), 1927, 28 апреля; пер. с чешск.).

«Вечер состоялся во вторник в Народном доме в Виноградах, причем в нем приняло участие более тысячи человек, что уже само по себе является невиданным явлением для Праги. Владимир Маяковский сжато и чрезвычайно ясно рассказал о 10 годах не только 10 поэтов, но и всей русской поэзии. После доклада Й. Зора прочитал по-чешски несколько образцов его произведений, а затем Маяковский снова рассказывал о себе и о других. Могучий голос поэта в буквальном смысле слова сотрясал здание. Это не было обычной декламацией, как ее понимают в Европе, — это был взрыв энергии, чувств, силы и прямо-таки самой души человеческой. Слушатели, захваченные необыкновенной силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого сотрясал колонны зала, были в полном восторге.

Успех выступления был такой, что трудно его сравнить с чем-либо показанным в Праге в области декламационного искусства.

Среди слушателей присутствовали чуть ли не все знатоки русской литературы и друзья русской книги в Праге, профессора университета, представители иностранных посольств, студенты из Югославии, из Румынии, много эмигрантов и т. д. Вечер закончился кратким заключительным словом поэта Й. Горы» («Народни освобозени» (Прага), 1927, 27 апреля; пер. с чешск.).

«Маяковский — молодой тридцатичетырехлетний человек, с коротко остриженными волосами, не соответствующими, вообще говоря, нашему представлению о поэте. А когда он заговорил, когда пустил в ход регистры своего всепокоряющего голоса, — мы поняли, что это настоящий митинговый оратор, в полной мере овладевший искусством вести за собой массы.

Но не только в этом познается вождь левого фронта современной русской литературы. Мы познаем его также через ту агитационную литературу, которую он создает, которая является оружием революции и обращается к миллионам трудового народа... Те образцы своего творчества, которые он читал нам и в которых описывается его путешествие вокруг света, по большей части сатирически заострены и полны своеобразных захватывающих впечатлений.

Везде, где бы он ни побывал, в Париже или в Испании, на море или в Америке, — он выступает как преисполненный чувства собственного достоинства гражданин Советской России, понимающий, от чьего имени он говорит и

- 385 -

к кому обращается» («Ческословенска република» (Прага), 1927, 28 апреля; пер. с чешск.).

Выступление Маяковского, естественно, вызвало неудовольствие реакционной печати. Одна из самых правых газет «На́род» в статье «Большевистский агитатор из России» писала: «Совершенно непоэтически выступил советский поэт Маяковский, он отпускал в присутствии представителей МИД грубые шутки на темы сегодняшней политической действительности и по адресу таких, пользующихся у нас уважением, институтов, как Версальский мир, и т. д. Маяковский резко нападал на Англию и ее политику по отношению к большевистской России. И присутствовавшие при этом сотрудники МИД не только не вскочили со своих мест, чтобы уйти из зала, но еще и дали коммунистическим студентам и эмигрантам повод к овациям и другим нежелательным выражениям согласия» («На́род» (Прага), 1927, 27 апреля; пер. с чешск.).

«Маяковский читал стихи других поэтов и свои. Голос его, звучавший буквально как гром, был поистине голосом другого, неколебимого и всемогущего мира. И когда он стал читать свой «Левый марш», все собрание онемело от восторга. Литературный вечер превратился в манифестацию дружеских чувств чехов к Советскому Союзу. Маяковский обворожил чехов и в личном общении. В течение всего своего пребывания в Праге он был окружен молодыми чешскими поэтами и писателями, которые стали навсегда его верными друзьями» (З. Неедлы, 1945)*.

27 апреля в газете «Руде право» (Прага) напечатано интервью с Маяковским чешского писателя Йозефа Горы.

27 апреля Маяковский выехал из Праги в Берлин.

«В среду Маяковский уехал из Праги. Перед своей поездкой он подписал в Москве договор, согласно которому обязался написать книгу о своем путешествии по маршруту Варшава — Прага — Париж — Москва. Подобная книга о путешествии в Америку — «Мое открытие Америки» — вызвала огромный интерес и скоро выйдет в переводе на чешский язык» (Лидове новины» (Прага), 1927, 28 апреля; пер. с чешск.)*.

«Остановился в Берлине от поезда до поезда, условясь об организации лекции» («Ездил я так»).

29 апреля приехал в Париж.

1 мая — Маяковский в полпредстве СССР в Париже.

«Еще накануне, 30 апреля, в полпредстве, на внутренней стене, появилось отпечатанное на пишущей машинке обращение. Всем общественно-известным во Франции советским подданным предлагалось находиться с очень ранних утренних часов в день Первого мая в стенах полпредства.

Когда нас проверяли, все ли мы находимся в стенах полпредства, Владимир Владимирович глухо, сердито, как на тюремной перекличке, отозвался: «Здесь». Плотно заперты ворота старинного особняка. Все привратники внутри двора. На улице, за воротами, дежурят французские полицейские в увеличенном для улицы Гренелль составе... Они всех нас знали, а мы — их. Одного из них мы запомнили хорошо. Маленький, длиннорукий, вертлявый, он был очень похож на обезьяну. Кто-то прозвал его «маго» (бесхвостая обезьянка)... И вот как сейчас вижу я высокую фигуру Маяковского. Непривычно сжав свои широкие плечи, непривычно повторяясь, он бубнил:

— Хоть бы паршивого «магошку» дали мне распропагандировать... Товарищ полпред, одного «магошку» можно? А?..» (Л. Сейфуллина, 1953)*.

7 мая в письме к Л. Ю. Брик из Парижа писал:

«Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах.

- 386 -

Сегодня у меня большой вечер в Париже... В Праге отмахал всю руку, столько понадписывал своих книг... Чехи встречали замечательно, был большущий вечер, рассчитанный на тысячу человек, — продали все билеты и потом стали продавать билетные корешки, продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места».

7 мая — выступление в Париже в кафе «Вольтер».

«Большой вечер был организован советскими студентами во Франции. Было в кафе «Вольтер». В углу стол, направо и налево длинные комнаты. Если будет драка, придется сразу «кор-а-кор», стоим ноздря к ноздре. Странно смотреть на потусторонние, забытые с времен «Бродячих собак» лица. Насколько, например, противен хотя бы один Георгий Иванов со своим моноклем. Набалдашник в челке. Сначала такие Ивановы свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. Во Франции к этому не привыкли. Полицейские, в большом количестве стоявшие под окнами, радовались — сочувствовали. И даже вслух завидовали: «Эх, нам бы такой голос». Приблизительно такой же отзыв был помещен и в парижских «Последних новостях». Было около 1200 человек» («Ездил я так»).

«Эмигранты собрались на площади, около кафе, и, когда Маяковский начал читать свои стихи, белогвардейцы подняли невероятный шум; криками, воем и свистом они старались заглушить голос поэта.

Эта какофония, однако, не смутила Маяковского. Он, почти не возвышая голоса, сумел так прочесть стихотворение, посвященное погибшему от белогвардейских пуль советскому дипкурьеру Нетте, что перекрыл своим голосом истошные выкрики эмигрантских клакеров, нанятых, очевидно, «Последними новостями», «Днями» и другими белыми листками.

Обструкция белогвардейцев не удалась» (Л. Сейфуллина, 1930)*.

«В субботу поэт Вл. Маяковский выступил в кафе «Вольтер» перед «советской колонией» в Париже. Любопытствующих явилось тьма; переполненный, узкий, загнутый крючком зал напоминал пестротой, оживлением и говором московские залы старого времени... Стулья сбиваются в кучу, наваливаются друг на друга и тесным человеческим кольцом сжимают круг-эстраду с худым столиком, бутылкой лимонада и стаканом для освежения поэта...

Вечер устроен «Союзом советских организаций в Париже» — «нашими советскими ребятами», по слову В. Маяковского...

— Товарищи и граждане!

Маяковский разъясняет, что такое «наша поэзия вообще»...

— В разговорах с иностранными журналистами меня спрашивают, какие у вас интересные писатели? А я говорю: «у нас 8000 писателей, и все пишут плохо». Но вовсе не плохо, что они пишут плохо. Установка нашей поэзии и задача другие: прежняя была рассчитана на исключительно изысканный круг, а нынешняя рассчитана на «миллионного потребителя поэзии», которому ничего, если «падеж не пригнан к падежу». Поэт должен перестраивать лиру в соответствии с грандиозными социальными задачами, выдвинутыми революцией.

...Прыгают строки о «фининспекторе», о побитом негре, которому следует жаловаться «в Коминтерн, в Москву»... о «собачках в Краснодаре», о монашенках на пароходе в Мексику и пр. и пр.

В. Маяковский мастерски читает стихи... «Уважаемые граждане» одобряют и смеются, и В. Маяковский ревет «Левый марш» диким и лающим голосом, пугая в открытые окна тихую улицу. Слова резко скачут по головам возбужденного зала, рифмы ломаются и теряются в шуме отодвигаемых стульев, барабанные перепонки стоном дребезжат от рева:

— Левой! Левой! Левой!

И выскакиваешь из зала с облегчением от утешающей мысли, что такого другого поэта пока нигде не сыщешь» («Последние новости» (Париж), 1927, 9 мая)*.

«Мы, советские его товарищи, в тот вечер сидели около Маяковского, за

- 387 -

его спиной. Перед Владимиром Владимировичем стоял маленький стол. На нем графин воды и стакан. У меня от волнения пересохло в горле. Я протянула руку, чтобы налить себе воды. Владимир Владимирович быстро, слегка отстранив меня, налил воду в стакан и, подавая его мне, сказал:

— Я подаю воду замечательной советской писательнице. Приветствуйте ее!..

Так властен был голос, приказавший меня приветствовать, так силен авторитет приказавшего, что раздались аплодисменты. Но тут же послышался смех и какой-то женский возглас:

— А где она? Ее не видно... Пусть встанет повыше...

Маяковский ответил:

— Сейфуллина достаточно высоко стоит на собрании своих сочинений» (Л. Сейфуллина, 1953)*.

«Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский как всегда отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта — он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?» (И. Эренбург, 1960)*.

8 мая французские писатели устроили обед в честь Маяковского.

«...Они собираются на свои обеды уже с 1909 года. Люди хорошие. Что пишут — не знаю. По разговорам — в меру уравновешенные, в меру независимые, в меру новаторы, в меру консерваторы» («Ездил я так»).

9 мая Маяковский выехал из Парижа в Берлин.

10 мая Общество советско-германского сближения устроило в гостинице «Руссише Хоф» в честь Маяковского «чай», на котором присутствовали немецкие писатели, ученые и журналисты.

«Были члены общества: ученые, беллетристы, режиссеры, товарищи из «Ротэ Фанэ»; как говорит товарищ Каменева, «весь стол был усеян крупными учеными». Поэт был только один... Поэт довольно престарелый. Подарил подписанную книгу. Из любезности открыл первое попавшееся стихотворение — и отступил в ужасе. Первая строчка, попавшаяся в глаза, была: «Птички поют» и т. д. в этом роде. Положил книгу под чайную скатерть: когда буду еще в Берлине — возьму» («Ездил я так»).

Маяковский выступил с небольшой речью и прочитал стихотворения «Германия» и «Левый марш».

«В Германии я не впервые. Мне приходилось здесь бывать уже три раза... Теперь я попал в страну, которая находится в процессе роста. Я радуюсь этому и надеюсь, что этот рост, это развитие приведут Германию к такому будущему, когда не останется между нациями никаких преград, никаких разъединяющих их границ, когда все будет направлено только на благо человечества...» («Das neue Russland» (Берлин), 1927, № 5—6; пер. с нем.)

В Берлине в это время была открыта «Выставка советского плаката» (в пределах ежегодной Большой берлинской художественной выставки). А. В. Луначарский, побывавший на этой выставке, писал потом в журнале «Огонек» (1927, 24 июля): «В другом большом зале выставлен русский плакат. К сожалению, эта выставка отнюдь не обнимает собой всего русского плаката. Немцы поставили условием выставлять не напечатанные плакаты, а сделанные

- 388 -