- 194 -

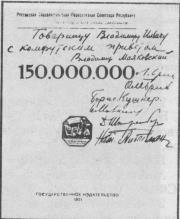

Поэма «150 000 000» с дарственной надписью В. И. Ленину (кабинет В. И. Ленина в Кремле)

1921

В начале года вышел сборник «Лирень» со стихотворениями Маяковского «Необычайное приключение...», «Отношение к барышне» и «Гейнеобразное».

В начале года — выступление в Доме печати с чтением поэмы «150 000 000»*.

В начале года (?) — выступление в Доме печати с чтением стихов на вечере, организованном для экскурсантов — театральных работников провинции*.

3 января — выступление в Театре РСФСР Первом на диспуте «Художник в современном театре».

«...Взятие Зимнего дворца «Лесом» Островского не разыграешь! Это химера!.. Весь тот вулкан и взрыв, который принесла с собой Октябрьская революция, требует новых форм и в искусстве. Каждую минуту нашей агитации нам приходится говорить: где же художественные формы? Мы видим лозунги, по которым сто пятьдесят миллионов населения России должны двинуться на электрификацию. И нам нужен порыв к труду не за страх, а во имя грядущего будущего...»*

В январе (?) — предложение Маяковскому принять участие в проектируемом театре политической оперетты.

Маяковский согласился принять участие в работе над новым, политически актуальным текстом к «Прекрасной Елене» Оффенбаха. Проект этот остался неосуществленным*.

13 января — первое организационное собрание ассоциации коммунистов-футуристов (Комфут).

- 195 -

Присутствовали: В. Маяковский, В. Мейерхольд, В. Бебутов, Л. Брик, О. Брик, Б. Малкин, Д. Штеренберг, Е. Равдель, Н. Альтман, В. Храковский, А. Иванов, Б. Кушнер, А. Ган, Д. Аркин.

По сохранившемуся черновику протокола — признали необходимым создать организацию комфутов, разработать программные тезисы и устав, организовать выступления Маяковского и Мейерхольда с «Мистерией-буфф»*.

14 января — заседание бюро Комфута.

Присутствовали — Маяковский, О. Брик, Б. Кушнер, Л. Брик, В. Храковский, Д. Штеренберг.

Взаимоотношения Комфута и партии были сформулированы следующим образом:

«Являясь активной группой в отношении теоретической разработки, выявления и проведения в жизнь основ коммунистической и переходной к коммунистической культур, Комфут представляет собой внутри партии определенное культурно-идеологическое течение»*.

19 января — выступление в Доме печати с чтением второй редакции «Мистерии-буфф»*.

24 января — выступление с чтением «Мистерии-буфф» в кинотеатре «Вулкан».

«Я помню, какое большое впечатление произвел в Москве столь необычный в тогдашней писательской практике факт многочисленных выступлений Маяковского на широких рабочих собраниях с читкой своей пьесы «Мистерия-буфф». Постановке этой пьесы ставились всевозможные бюрократические препятствия, и для того, чтобы их окончательно сломить, Маяковский предпринял ряд выступлений на массовых рабочих собраниях, которые заканчивались принятием единогласных резолюций с требованием срочной постановки «Мистерии-буфф». На одном из таких собраний в Рогожско-Симоновском районе я присутствовал, и у меня до сих пор остался в памяти тот необычайно теплый и дружеский прием, который оказала рабочая аудитория своему поэту и который являлся живым опровержением лживых толков о «непонятности» Маяковского» (Б. Малкин, 1936)*.

24 января — выступление на заседании художественной комиссии Всероссийского бюро по производственной пропаганде*.

29 января — выступление в Доме печати с докладом «Производственная пропаганда и искусство»*.

«В субботу 29 января в Доме печати состоялось... многолюдное собрание представителей всех заинтересованных партийных и советских организаций, обсуждавшее доклады тт. Брика и Маяковского на тему о «Производственной пропаганде в искусстве». Докладчики настаивали на необходимости перенесения центра общественного внимания... на производство материальных благ. В докладе тов. Маяковского указывалось на целый ряд организационных практических мер в связи с плакатной агитацией, которые необходимо провести в жизнь... В ближайшее время состоится продолжение интересной дискуссии» («Известия», 1921, 1 февраля).

«Мы вели антибелогвардейскую агитацию, почему теперь для производственной агитации нужно начинать сначала? Всю агитацию мы вели, не основываясь ни на каком опыте. Но теперь есть опыт. Бюрократизм немало мешает нашей агитационной работе. Об этом говорит история с плакатом Роста, направленным против польских панов. Нами были сделаны плакаты о транспорте, о Донбассе,

- 196 -

против волокиты, специальные плакаты для горняков. Трудность заключается в том, что в мировом искусстве нет ни одного агитационного трудового произведения. Надо создать научное бюро для исследования воздействия различных видов агитации. Агитация должна быть конкретной, детали надо брать не из общих принципов. Левое искусство должно вырабатывать новые методы агитации» (по записи А. Февральского).

29 января — премьера «Пьески про попов, кои не понимают, праздник что такое» в Театре революционной сатиры*.

30 января — выступление на диспуте «Надо ли ставить «Мистерию-буфф» в Театре РСФСР Первом с чтением пьесы, вступительным и заключительным словом*.

Устройство диспута вызвано было борьбой вокруг «Мистерии-буфф», которая продолжалась и в процессе постановки.

Во вступительном слове Маяковский, рассказав историю постановки пьесы, сказал:

«Не имея времени и возможности всем и каждому доказывать и объяснять, что это за пьеса и какая она, я предпринял объезд районов, где я читал рабочим мою пьесу. При голосовании в аудитории Рогожско-Симоновского района против пьесы подняли руки 5 человек, а за пьесу — все остальные, то есть около 640 человек рабочих и красноармейцев1. Но этих товарищей недостаточно, и если сегодня мы вызвали сюда представителей всей Москвы, РКП, Рабкрина, Всерабиса и прочих организаций, если мы сегодня найдем эту пьесу заслуживающей внимания, то я льщу себя надеждой, что уже более не выступит какой-нибудь Воробейчиков от имени пролетариата и не будет требовать снятия пьесы с репертуара.

Мне хождения по мукам в течение трех лет страшно надоели.

Итак, приступаю к чтению пьесы. (Аплодисменты.) Пьеса дана, как была. В зависимости от новых нарастающих обстоятельств она будет переделываться. Когда я умру, она будет переделываться другими, может быть, от этого станет еще лучше» (стенограмма).

По окончании чтения после «бурных аплодисментов», отмеченных в стенограмме, Маяковский сказал: «Товарищи, я бы с удовольствием кланялся, но за эти три года так уже накланялся, что мне это надоело».

Впоследствии вспоминал:

«Я читал «Мистерию» с подъемом, с которым обязан читать тот, кому надо не только разогреть аудиторию, но и разогреться самому, чтоб не замерзнуть.

Дошло.

Под конец чтения один из присутствующих работников Моссовета (почему-то он сидел со скрипкой) заиграл «Интернационал», и замерзший театр пел без всякого праздника.

Результат «закрытия» был самый неожиданный — собрание приняло резолюцию, требующую постановки «Мистерии-буфф» в Большом театре. Словом — репетиции продолжались» («Только не воспоминания...»).

«После чтения пьесы представительница группы литераторов, подавшей в ЦК и МК РКП коллективный протест против постановки «Мистерии», объяснила, что этот протест был направлен только против первоначальной редакции пьесы и что в настоящей переделке «Мистерия-буфф» является вполне приемлемой. При голосовании оказалось, что резолюция принимается единогласно и всеми присутствующими коммунистами (которых было 85 человек) и всем залом» («Известия», 1921, 1 февраля).

- 197 -

Резолюция гласила: «Мы, собравшиеся 30 января в Театре РСФСР Первом, прослушав талантливую и истинно пролетарскую пьесу Вл. Маяковского «Мистерия-буфф» и обсудив ее достоинства как агитационного и революционного произведения, требуем настоятельно постановки ее во всех театрах Республики и напечатания ее в возможно большем количестве экземпляров» («Вестник театра», 1921, № 82)*.

31 января — разговор Б. Ф. Малкина с В. И. Лениным о Маяковском.

Б. Ф. Малкин получил согласие Ленина прослушать «Мистерию-буфф» в чтении автора. По этому поводу он писал В. Э. Мейерхольду в феврале 1921 года. Письмо написано не сразу после свидания с Лениным, а, видимо, спустя несколько дней: «Необходимо поставить (мы заинтересовали большую группу партийных товарищей) Мистерию для партсъезда. Я говорил с Лениным о Маяковском и о Мистерии — мы с ним условились, что он прослушает пьесу (в чтении автора). Но теперь уж лучше подождать постановки» (ГММ)*.

Постановка «Мистерии» в Театре РСФСР Первом, где она в то время репетировалась, к открытию X съезда партии (8 марта), не была осуществлена. Первое представление состоялось 1 мая 1921 года.

В январе написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Товарищи, в РСФСР власть в руках рабочих и крестьян...», «Делайте предложение!» (три «окна»); «В России разруха», «Если даже совсем окончим войну...», «Мы власть Советов упрочили», «Главная трудность восстановления советского хозяйства...», «Они пользуются передышкой», «По 17 декабря в Донецкий бассейн отправлено...» (два «окна»); «Белогвардейские заграничные газеты пишут...», «Заносы не дают железным дорогам жить...», «Вот куда идут деньги, предназначенные беднякам!», «Взгляд киньте на то, что делается в Индии...», «Дожмем!», «Слушай, шахтер!», «Все, что может, дает Коммуна шахтеру...», «Делайте лопаты!», «В Париже совещание «живых сил», «Россия была союзница французов», «Заря Коммуны разгорается туго», «Каждый прогул — радость врагу», «На топливный фронт!», «Слушай, товарищ!», «Хочешь? — вступи», «Победа в труде», «Галлер выехал в Америку...», «В Европе кризис», «Америка и Япония лихорадочно готовятся к войне», «Думай об армии», «Россия — страна земледельческая...», «Чехарда в палате...», «Всего с начала кампании заготовлено...», «Красная и черная», «Деревня своих сыновей на фронт отдала», «На помощь семьям красноармейцев», «Новые силы в III Интернационале...», «Смотри, шахтер!», «Россия развалена», «За истекший декабрь...», «Война окончена...», «Крестьянин! Чтобы выработать для тебя...», «Горняк, ты боролся...», «Как освободиться от бед?..», «Кто герой...», «На войне опасность всегда есть...», «За 1919 год было добыто...», «Красноармеец! Если ты демобилизован...», «19 декабря прибыло в Харьков и направлено в Донбасс...», «Образец!», «Саратов. Приказ № 1042 по ремонту паровозов...», «Вместо 2280 товарных вагонов...», «Забивай, забойщик...», «Из Московского района было в 1919 году вывезено...», «Крестьянин, чтоб выработать для тебя сеялки и плуги...», «В связи с острым недостатком топлива...», «Как восстановить хозяйство...», «Без соли хлеб плох...», «Донбассу отправлено...», «Учитесь!», «Для Донбасса формируется поезд с подарками», «Товарищи, смотрите» и двенадцать «окон» к предстоящему съезду горнорабочих.

К этим текстам (75) Маяковским сделано 48 плакатов (205 рисунков)*.

В январе (?) вошел в состав Художественного совета Первого самодеятельного театра Красной Армии.

- 198 -

«Первая постановка театра будет «Коллективное действо» на тему борьбы и победы труда. Сценарий действа разработан коллективом актеров-красноармейцев. Главный организатор действа — В. Жемчужный, литературная обработка сценария — В. Маяковского» («Вестник работников искусства», 1921, № 4—6, январь — март).

«Сценарий в том виде, в каком он разработан в настоящее время, является далеко не законченным. Полноту содержания действа коллективу предстоит еще найти в процессе дальнейшей работы. Литературную же обработку найденного уже импровизированного материала выполнит В. Маяковский» («Известия», 1921, 9 февраля)*.

В январе начались репетиции постановки «Мистерии-буфф» в Театре РСФСР Первом.

Репетиции проходили с большими трудностями. Театр не отапливался. Репетировать на сцене было невозможно. Репетировали в комнате, где дымила буржуйка. Материалы и краски, заказанные в феврале, стали поступать перед самой премьерой. Далеко не все костюмы были готовы и к премьере.

«Вначале и Мейерхольд, и Маяковский, и я единогласно выдвинули кандидатуру всеми нами любимого художника-новатора Владимира Евграфовича Татлина, о приглашении которого Мейерхольд мечтал еще при постановке «Зорь». «Гениальный Татлин» — так его всегда звал Маяковский... Увлекшись первоначально идеей конструктивно-монументального оформления «Мистерии-буфф», он, будучи перегружен работой, вынужден был отказаться от нашего предложения. После отказа Татлина мы привлекли Г. Б. Якулова, который дал интересный, построенный с ренессансным блеском в форме своеобразного амфитеатра макет» (В. М. Бебутов, 1958)*.

По воспоминаниям В. М. Бебутова, «Маяковский любовался вдохновенным творчеством Мейерхольда на репетициях, его блестящими показами, когда он в процессе показа игры обнаруживал как бы самую технику вдохновения... Работа Маяковского над текстом нового варианта пьесы продолжалась на протяжении всего репетиционного периода и шла параллельно с его работой с актерами над стихом... Трудно представить себе всю сложность этой работы труппы со взыскательным автором, которому приходилось с голоса учить профессиональных актеров. Маяковский был зачастую раздражителен, нетерпелив и старательно мчал «к результату». Большинство труппы было увлечено им и работало с любовной горячностью, но и среди этого большинства зачастую возникали бунтарские настроения: «Владимир Владимирович! Я это понял, я это донесу, сделаю, но дайте же мне это пережить по-своему».

«Но вы же калечите мой стих, — басит, сдерживая раздражение, поэт. — Вы не понимаете, какого труда мне стоило найти эту рифму, а у вас она вчистую пропала, как будто ее и не было».

Он настойчиво требовал от актеров не только отношения к изображаемому лицу, но и своеобразного декламирования стиха, его как бы импровизационного рождения. «У моего стиха своя жизнь, — говорил он, — ваша правденка здесь не нужна».

...Среди исполнителей ролей «нечистых» была Вера Звягинцева (впоследствии видный поэт), актриса большого лирического темперамента, вдохновенной вибрации чувства, которая буквально жила стихом. Она играла роль Швеи с большой поэтической силой и с заражающим воздействием. Когда перед появлением Человека Швея — Звягинцева в экстазе возглашала:

«Колокола, гудите!

Вздыбливайте звон!

Это

Он

шел, рассекая воды Генисарета, —

- 199 -

Маяковскому едва удавалось скрыть свое восхищение. Помню, как пришедший на репетицию В. Э. Мейерхольд, не тая своего удовлетворения, закричал «Хорошо!» (В. М. Бебутов).

Роль Человека исполнял артист Валерий Сысоев, обладавший сильным голосом и ярким темпераментом. По воспоминаниям В. Сысоева (1941): «Владимир Владимирович работал с нами над «Мистерией» с огромным увлечением. Он выкрикивал зычным голосом из партера: «Эйе! Эйе!.. Дырка!.. Течет!.. Земля!» И над этой маленькой сценой он бился около получаса. Все ему не нравилось, как кричали актеры. Сцену повторяли много, много раз. «Кричите так, — говорил он, — чтобы это было и издалека и далеко слышно. Да протяжнее: Эй...е...е...» «Роль Человека, — и, улыбнувшись, добавил: — Просто человека у вас получается хорошо». И посоветовал: внимание всех должно быть приковано к Человеку, у него широкий жест, это трибун, оратор, зовущий вперед, он очаровывает всех. «Начинайте монолог после паузы, — говорил Владимир Владимирович, — пусть заинтересуются вами и публика и работающие актеры. «Кто я?» Опять пауза. Но слова «Кто я?» должны быть произнесены громко, с сознанием того, кто он. Слова — «Я не из класса, не из нации» — говорятся чеканным голосом, слышна каждая буква»... Когда я доходил до слов «Идите все...», Владимир Владимирович просил как бы податься к слушающим меня, протянув руки. «Надо сквозь тучи нам». Слово «тучи» я произносил грозно и протяжно. Далее идет нарастание темперамента. Постепенно оно доходит до кульминации в словах «Пускай потопами ветер воет». Эту фразу я кричал. Публика, точно наэлектризованная, замирала. Наступала тишина. После слова «Конец» я выдерживал паузу и подобно исчезающему призраку говорил заключительные слова: «Слово за вами. Я нем...»

На спектаклях после окончания монолога публика сильно аплодировала...

Очень нравилась ему (Маяковскому) работа клоуна Виталия Лазаренко, который был приглашен изображать одного из чертей в сцене Ада... Он восхищался его трюками и говорил, пожимая руку Лазаренко — черту: «Чертовски хорошо!»*

С. М. Эйзенштейн, побывавший на одной из последних репетиций, вспоминал:

«Странные доносятся строчки текста. Их словам как будто мало одного удара. Они рубят, как рубились в древности: обеими руками. Двойными ударами. Бить, так бить... Из сутолоки репетиционной возни взрывается:

Мы австрали́й-цы́

Все у нас бы́ло́» (1940)*.10 февраля — «В четверг, 10 февраля в 8 часов вечера состоится доклад т. Сакулина П. Н. на тему «Форма и содержание в поэтическом произведении». В дискуссии приглашены к участию тт. Львов-Рогачевский, Маяковский, Айхенвальд, Брюсов, Фриче, Коган П. С., Шершеневич и Шкловский» («Известия», 1921, 10 февраля).

14 февраля — встреча с китайским писателем Цюй Цю-бо.

В очерке «Рассвет» Цюй Цю-бо писал: «Позавчера побывал у известного поэта-футуриста Маяковского, с которым меня познакомил мой приятель. Маяковский живо интересовался китайской литературой и много расспрашивал меня о ней. Он подарил мне сборник своих стихов «Человек»*.

25 февраля участвовал в заседании Всероссийского бюро по производственной пропаганде. Маяковскому поручено сделать доклад

- 200 -

об изобразительном искусстве на предстоящем Всероссийском совещании по производственной пропаганде (см. 4 марта).

25 февраля — посещение В. И. Лениным коммуны студентов Высших художественно-технических мастерских.

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях пишет:

«Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами: «Что вы читаете? Пушкина читаете?» — «О нет, — выпалил кто-то, — он был ведь буржуй. Мы — Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, Пушкин лучше». После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Маяковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм»*.

По воспоминаниям одного из студентов Вхутемаса С. Сенькина, В. И. Ленин заинтересовался стенной газетой.

«Достаем первый номер стенгаза. Владимир Ильич нарочито долго читает лозунг Маяковского: «Мы разносчики новой веры — красоте задающей железный тон, чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон».

— Шарахаем, да ведь это, пожалуй, не по-русски, а?

«Я недавно, говорит, узнал о футуристах, и то в связи с газетной полемикой, а оказывается, Маяковский у меня уже около года ведет Росту». Спросил нас, как нам нравится Маяковский. Но здесь наши мнения раскололись: все наперебой начали доказывать достоинства отдельных мест из Маяковского, из «Паровозной обедни» Каменского... Мы с увлечением доказывали достоинства «Мистерии-буфф» и начали настаивать, чтобы Владимир Ильич непременно побывал в театре. Дали наказ Надежде Константиновне предупредить Владимира Ильича, когда пойдет «Мистерия-буфф» («Молодая гвардия», 1924, № 2—3).

По воспоминаниям И. А. Арманд: «Много внимания в этой беседе было уделено Маяковскому. Началось с восторженных отзывов художников о знаменитых плакатах Маяковского — окнах Роста. Владимир Ильич охотно признал их революционное значение. Затем речь зашла о поэзии Маяковского вообще. Владимиру Ильичу явно нравилось, с каким увлечением молодежь говорила о своем любимом поэте»*.

В феврале сделал для ЦК союза желзнодорожников текст агитплаката:

«Чтобы не были брюха порожненьки, берегите дрова, железнодорожники». Сделал для Всероссийского бюро производпропаганды ВЦСПС текст агитплаката: «Делайте предложения» (вариант «Окна сатиры» — оба плаката вышли в сентябре).

В феврале написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Помните, отпускные красноармейцы...», «Посадкой заведует политтройка», «Товарищи! 60—70% угля...», двадцать «окон» в связи с «Неделей профдвижения» и четырнадцать «окон» к предстоящей посевной кампании.

К этим текстам Маяковским сделано 20 плакатов (84 рисунка).

- 201 -

В феврале — марте сделаны по заказу отдела производственной пропаганды ЦК горнорабочих тексты и рисунки для двух плакатов: «Крестьянин не рад ни земле, ни воле, если к хлебу не имеется соли», «Смотри! Эй, шахтер, приискатель...»

2 марта — выступление в Доме печати в дискуссии о стихах Б. Пастернака*.

«Помню, в марте 1921 года в Доме печати был литературный вечер Бориса Леонидовича, читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса В. В. Алексеева-Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, «отметить недостатки». Тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака, он защищал его с неистовством любви» (И. Эренбург, 1961)*.

4 марта — выступление на Всероссийском совещании по производственной пропаганде с докладом «Изобразительное искусство и производственная пропаганда»*.

24 марта в газете «Горняк» напечатаны подписи под рисунками «Два съезда горняков» и «Все в ряды ударных групп».

В марте написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Мы голодаем, чтоб мы могли есть...», «Товарищи! Если поверим меньшевичкам-шептунам...», «Совет Труда и Обороны сделал ассигнование миллионное...», «Меньшевики рабочим обещают это...», «Эй, не верь ему...», «Разрушили большевики меньшевистский уют...», «Наврут полный короб...», «Подходи, товарищ, смотри лучше...», «Товарищи, наши враги...», «Все на неделю сельскохозяйственного ремонта! (Раньше наши заводы...)»; «Ремонтируй сельскохозяйственный инвентарь — получишь хлеб!», «Засеем каждый клочок земли!». «Чтобы нас от голода по кладбищам не разметало, сельскохозяйственный инвентарь необходим», «Вместо разверстки — налог!» (два плаката), «Декрет о взаимопомощи инвентарем», «Сдай налог...».

К этим текстам (16) Маяковским сделано 12 плакатов (86 рисунков).

В марте послал рукопись поэмы «150 000 000» в редакцию журнала «Творчество» (Владивосток).

Связь журнала «Творчество» с Маяковским была установлена еще в конце 1920 года. В «Творчестве» сотрудничали Н. Асеев и Д. Бурлюк, в первых шести номерах журнала (1920) было несколько статей о Маяковском и перепечатаны большие отрывки из «Облака в штанах» и «Войны и мира».

В начале апреля, как сообщалось в хронике № 7 (1921, июнь), «мы получили от поэта письмо... и рукопись последней — еще не отпечатанной — поэмы Маяковского для напечатания»*.

Несколько позже — «второй посылкой из Москвы» — редакция получила от Маяковского второй вариант «Мистерии-буфф»*.

Редакция «Творчества» собиралась выпустить обе эти вещи отдельными изданиями. Издания не были осуществлены, по-видимому, потому, что и поэма и «Мистерия-буфф» вышли к тому времени в Москве.

В последних числах марта ТЕО Главполитпросвета направило рукопись 2-й редакции «Мистерии-буфф» в Госиздат с просьбой о выпуске отдельным изданием.

- 202 -

1 апреля — письмо ТЕО Главполитпросвета Госиздату:

«Провинция забрасывает нас требованиями снабдить ее экземплярами новой редакции «Мистерии-буфф» Маяковского. Так как в этом месяце пьеса будет поставлена в 1-м Театре РСФСР, требования на пьесу будут еще настойчивее. Просим сделать все зависящее к изданию этой пьесы ко дню первого спектакля с тем, чтобы мы имели возможность пьесу распространить среди делегатов, посещающих спектакли 1-го Театра РСФСР, и разослать ее по провинции»*.

2 апреля Госиздат отклонил издание книги, мотивируя «отсутствием бумаги»*.

5 апреля — письмо о бюрократизме в Госиздате в комиссию ЦК РКП(б) по делам печати.

Говоря о плохой работе Госиздата, Маяковский указывал наряду с другими примерами — как было встречено в Госиздате его предложение издать «Мистерию-буфф»:

«Мною подана неделю назад книга «Мистерия-буфф». Требование на издание этой пьесы, даже в первой редакции (пьеса переработана в связи с событиями наших дней), признанной ТЕО образцовой в ком. репертуаре, долго мотивировано настойчивым спросом со стороны рабочих театров. Пьеса отклонена «за недостатком бумаги» с примечанием на «рецензию не поступала». Как может отвергаться непросмотренная книга? Разве нельзя усомниться в недостатке бумаги, видя прилагаемый здесь список с 50-тысячным тиражом макулатуры? Тем более возмущает такое отношение, что «Мистерия» многократно «прорецензирована» в рабочих районах, где она читана мною под энтузиазм слушателей». Рассказав о диспуте 30 января, Маяковский спрашивал: «Есть ли другое произведение, могущее так оправдать требование об издательстве? Если вещь, так аттестованная и продвигаемая с такой энергией, не может выплыть из Госиздата, то что делается с другими книгами, у которых нет родственников, вылавливающих их из госиздатских корзин и госиздатской канцелярщины. Любой автор подтвердит, что это не случайность, а система. Надо освободить литературу от хозяйничанья Вейсов».

10 апреля в газете «Горняк» напечатано стихотворение «Сказка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь» и подписи под рисунками: «Эй, шахтер, в опасности трудовая республика твоя».

16 апреля в газете «Горняк» напечатаны рисунки Маяковского с подписью: «Лишь за соль муку дадут».

В апреле при ближайшем участии Маяковского вышел № 1 журнала «Бов» (Боевой отряд весельчаков) с обложкой Маяковского. В журнале напечатаны стихотворения: «О дряни», «Последняя страничка гражданской войны», «Сказка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь» (с рисунками Маяковского), подписи под рисунками: «Про то, как за немцами, на денежки Антанты, отечественные двинулись, для удушения наняты», «Три белогвардейщины», «Мильеран», «Клемансо», «Ллойд-Джордж», лозунги для «Бова», рисунки Маяковского с подписями: «Раньше. Теперь».

В конце апреля вышла без фамилии автора поэма «150 000 000» (Госиздат).

В кабинете В. И. Ленина в Кремле сохранился экземпляр поэмы с надписью «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом. Владимир Маяковский».

- 203 -

Вслед за подписью Маяковского идут подписи его друзей — Л. Брик, О. Брика, Б. Кушнера, Б. Малкина, Д. Штеренберга, Н. Альтмана*.

Как вспоминал А. Луначарский, В. И. Ленин отрицательно отнесся к этой поэме. «Новые художественные и литературные формации, образовавшиеся во время революции, проходили большей частью мимо внимания Владимира Ильича. У него не было времени ими заняться. Все же скажу — «Сто пятьдесят миллионов» Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной и штукарской»*.

В 1958 году были опубликованы записки В. И. Ленина, касающиеся издания этой поэмы Маяковского. Записки эти, адресованные А. В. Луначарскому и члену коллегии Наркомпроса М. Н. Покровскому, были написаны 6 мая 1921 года во время одного из заседаний*.

Луначарскому Ленин писал: «Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» Маяковского в 5000 экз.?

Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность.

По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков.

А Луначарского сечь за футуризм.

Ленин».

На обороте этой записки Луначарский отвечал: «Мне эта вещь не очень-то нравится, но 1) такой поэт, как Брюсов, восхищался и требовал напечатания 20 000; 2) при чтении самим автором вещь имела явный успех, притом и у рабочих».

Вторая записка — М. Н. Покровскому: «т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п.

1) Луначарский провел в коллегии (увы!) печатание «150 000 000» Маяковского.

Нельзя ли это пресечь? Надо это пресечь. Условимся, чтобы не больше двух раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз.

2) Киселиса, к<ото>рый, говорят, художник-«реалист», Луначарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и прямо и косвенно.

Нельзя ли найти надежных анти футуристов.

Ленин».

Поэма вызвала различные отклики в печати.

«Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими» — так начинает свою книгу Вл. Маяковский. Мы начнем с того, что мы в этом... глубоко сомневаемся. У ста пятидесяти миллионов населения сов. России достаточно своих губ, чтобы говорить о себе; у них больше мыслей, больше свежести, политической насыщенности и, что самое главное, отчетливого, простого и ясного, хотя и классово-различного, подхода к жизни... Какое дело Вл. Маяковскому, что этому никто не верит; он так думает, а на остальное ему с высокого дерева наплевать.

Наряду с этим он употребляет еще один новый трюк: «Моей поэмы никто не сочинитель...» То, что Вл. Маяковский начинает с «я», с рекламирования этого «я», это уже привычно. Ведь это же Маяковский-индивидуалист, который хочет в свое оправдание за волосья притянуть к себе 150 000 000 «Иванов», ибо опереться на них, Вл. Маяковский это знает, пользительно... Мы же думаем, что автором поэмы и ее языком является Вл. Маяковский, как единица от 150 миллионов и с ними не связанная, ибо... революции Вл. Маяковский не понимает и понять не может» (В. Ф. Плетнев. — «Красная новь», 1921, № 2).

«Как бы ни надрывался в своем крике Маяковский, какими площадными грубостями ни щеголял, каким бы уличным озорством ни кокетничал, сам он не площадной, не уличный, а очень комнатный, кабинетный и культурный. Не митинг его публика, а любители, не Иван его ценитель, а интеллигенция. Сколько бы он ни швырялся «культуришкой», вне ее завоеваний, вне линии ее развития он немыслим и ненужен.. Беспомощна его, Маяковского, историография, но выразительна его лирическая риторика» (А. Горнфельд. — «Летопись Дома литераторов». 1921, № 1).

- 204 -

«Стихи Маяковского принадлежат к числу прекраснейших явлений пятилетия: их бодрый слог и смелая речь были живительным ферментом нашей поэзии... При этом он нашел и свою технику, — особое видоизменение «свободного стиха», не порывающего резко с метром, но дающего простор ритмическому разнообразию; он же был одним из творцов новой рифмы, ныне входящей в общее употребление, как более отвечающей свойствам русского языка, нежели рифма классическая (Пушкина и др.). Наконец, в сфере языка Маяковский, с умеренностью применяя принципы Хлебникова, нашел речь, соединяющую простоту со своеобразием, фельетонную хлесткость с художественным тактом» (В. Брюсов. — «Печать и революция», 1922, № 7).

«Имя Маяковского, я думаю, теперь никого не пугает с тех пор, как он вырос из чемпиона футуризма, официального революционера и добровольного пугала — в поэта Маяковского. Но признание позволяет лучше рассмотреть его чисто поэтические свойства. Богатая изобретательность в области риторических образов, ораторский темперамент, чувство ритма (но не чувство слова, как у Хлебникова), долгое дыхание и внутренняя сентиментальность — покуда отличительные черты этого выдающегося поэта... Изобретательность и блеск площадного зубоскальства (без всякого уничижения такого сорта остроумия) не всегда отвлекают внимание от того обстоятельства, что содержание этих вещей по своему весу далеко не соответствует их «планетарным» размерам и претензиям. Покуда все-таки самым совершенным из произведений Маяковского остается «Человек», не произведший такого шума» (М. Кузмин. — Альманах «Завтра» (Берлин), 1923)*.

«Стихи «150 000 000» вне всякого сомнения прекрасны. Поэтический дар Маяковского засверкал в этих стихах свежими, радующими наше поэтическое восприятие красками... В истории русской поэзии Маяковский занимает особое место. Будущие историки без колебаний назовут творчество Маяковского одним из этапных пунктов в развитии русского поэтического языка. Беспристрастный исследователь убеждается в этом и сейчас.

Новая поэма Маяковского дает нам лишний повод радоваться за будущее русской поэзии, вышедшей на свободную дорогу словотворчества, не стесненного сгнившими нормами и канонами, и новую уверенность, что поэт еще не один раз ослепит нас чудесным светом своего исключительного поэтического дара» («Новый мир» (Берлин), 1921, 5 июня).

«В поэме перед нами снова прежний Маяковский во весь рост, хотя он и не перешагнул через себя, как обещал когда-то сделать. «Сто пятьдесят миллионов» дороги и близки нам в особенности потому, что это «революций кровавая Илиада, голодных годов Одиссея». К сожалению, есть один упрек, который мы должны обратить к поэту. Эта поэма уже в силу величия своей темы должна бы быть прежде всего «Мистерией». Элемент сатиры («буффа») не должен бы в ней подавлять величавой лирики революции. Но если местами и преобладает буффонада, то это, конечно, потому, что писал поэму современник, которому трудно удержаться от искушения метнуть стрелу балаганного смеха в синтетический образ жирного Вильсона... Поэт, начав свое творчество с бесформенного, хаотического бунта, с течением времени влил в него определенное социальное содержание. Можно много спорить на тему — какова революционность Маяковского: «внешняя» она или «внутренняя»? Несомненно лишь одно, поэт, бывший вначале «одиноким, как последний глаз у идущего к слепым человека», непонятым и неуслышанным (за исключением небольшого кружка) «предтечей», ныне становится голосом великой эпохи, глашатаем революции, которую он возвестил еще в 1915 году и отражает небывало болезненный разрешающийся кризис. В поэме определенно хороша прежде всего первая часть, изображающая стихийное движение, хаотическое устремление миллионов всяческого населения РСФСР, поднимаемых закваской революции, сдавленных цепями блокады. Люди, звери, автомобили, паровозы, наконец губернии, вылезшие из своих «веками намеченных губернаторами зон», моря, огни, шагающие фонарными столбами — все эти миллионы, биллионы, триллионы движутся, мчатся, ползут, плывут. Ибо это «революции воля, брошенная за последний предел». Маяковский чувствует (и это очень характерно) боль и восстание не только живых существ, но и вещей.

- 205 -

Нарастающее с развитием действия поэмы напряжение достигает кульминации и разрешения в последней части поэмы, заключающей реквием жертвам и героям революции. Этот «реквием» заставляет простить и порою плоскую буффонаду и прозаизмы, которые, увы, попадаются в поэме не так редко» (Инн. Оксенов. — «Книга и революция», 1921, № 12).

«Надо отдать справедливость автору: он со своей задачей справился, коллективизм выдержан в его поэме от первого до последнего стиха и натянутым не является. Причину этого надо искать в том, что так неприятно звучало для поэтов последнего до революции поколения: в содержании его индивидуальной лирики. Этот писатель с очень раннего времени обнаружил склонность к широкому обобщению своих личных чувств, проводимому сначала в чисто литературной форме гиперболистичности образов и уподоблений, а затем и в проповеди широкого гуманизма. От понятия человека, перерастающего обычные формы, в которые мы по привычке замыкаем людскую особь, до понятия человечества, образно и повествовательно олицетворяемого в двух фигурах антагонистов, — переход довольно естественный в условиях нашего времени. ...Вероятно, большая работа над мелкими агитационными и сатирическими эпиграммами принесла большую помощь автору поэмы... Однообразия в изложении при тождественности изобразительной фабулы не получилось благодаря тому, что история Ивана ведется в пределах высоко приподнятого пафоса, повесть о Вильсоне — средствами сказочной сатиры» (И. Аксенов. — «Печать и революция», 1921, № 2)*.

30 апреля — чтение 2-й редакции «Мистерии-буфф» комиссии МК РКП(б).

«Парадный спектакль... был готов. И вот накануне приходит новая бумажка, предписывающая снять «Мистерию» с постановки, и по театру РСФСР развесили афиши какого-то пошлейшего юбилейного концерта. Немедленно Мейерхольд, я и ячейка театра двинулись в МК. Выяснилось, что кто-то обозвал «Мистерию» балаганом, не соответствующим торжественному дню, и кто-то обиделся на высмеивание Толстого...

Была назначена комиссия под председательством Драудина. Ночью я читал «Мистерию» комиссии. Драудин, которому, очевидно, незачем старые литтрадиции, становился постепенно на сторону вещи и под конец зашагал по комнате, в нервах говоря одно слово:

— Дуры, дуры, дуры!

Это по адресу запретивших пьесу» («Только не воспоминания...»).

В апреле написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Рабочий! Чем голод ругать со зла, смотри, чтоб на заводе не пропала зола...», «Крестьянин, если удобрить нечем...», «За молот, товарищ, за работу!..», «Эй, рабочий!..», «Рабочий! Работай не покладая рук ты», «Чтоб с голодом справиться и с разрухой-дурой...», «Если вы не знаете об урегулировании оплаты декрета, осмотрите это», «Эй, товарищи! Чтоб ему не на кого было опираться...», «Декрет Совнаркома об урегулировании оплаты труда рабочих...», «Антанта Германии предъявила ультиматум», «Эй, товарищи, за труд!», «Чем без дела ходить гурьбой...», «Права кооперации расширены декретом», «Этот декрет для помощи рабочим создан», «Продналог оставил деревне много лишка», «Издан декрет о натурпремии», «И плуг, и паровоз...», «Чтоб голод нас не передушил к лету...», «Вот что привезено из-за границы...», «Смотри, рабочий! Вот о чем сегодня речь...», «В советских учреждениях бюрократизм», «Товарищи, у нас газет мало!», «Трудно достать теперь газету» и пять «окон» к празднованию Первого мая.

К этим текстам Маяковским сделано 12 плакатов (159 рисунков).

- 206 -

1 мая в газете «Горняк» напечатаны рисунки Маяковского с подписями: «Эй, уралец, без помощи твоего рудника...»

1 мая — премьера «Мистерии-буфф» (вторая редакция) в Театре РСФСР Первом..

Постановщики — В. Мейерхольд и В. Бебутов. Художники — В. Киселев, А. Лавинский, В. Храковский.

«Отзвучала речь представителя первомайской комиссии, обратившегося к зрителям со словами о международном празднике трудящихся, погас и снова зажегся свет на сцене, и актер в синем рабочем костюме, изображавший батрака, вышел на авансцену и произнес первые слова пролога:

Через минуту

Мы вам покажем... —погрозил публике кулаком и, сделав небольшую паузу, как бы с облегчением (не так, мол, страшно) закончил фразу:

«Мистерию-буфф».

Эта шутка сразу определила стиль спектакля, построенного, как и пьеса, в духе народного уличного театра, балагана.

«Мистерия-буфф» производила на зрителей огромное впечатление, — я был на нескольких представлениях, и это ощущалось каждый раз. Помню, что иной раз неожиданно приходилось поражаться новому куску текста, новой остроте, не известным ни по пьесе, ни по предыдущему представлению, — то были вставки на актуальные темы, которыми Маяковский время от времени обновлял спектакль. К величайшему сожалению, тексты этих вставок не сохранились» (А. Февральский, 1945)*.

«Актеры приходят и уходят на площадку-сцену. Рабочие тут же, на глазах зрителя, переставляют, складывают, разбирают, собирают, приколачивают, уносят, приносят.

Тут же и автор и режиссер...

И те овации, которые в день Первого мая были устроены публикой — пролетариатом — режиссеру Мейерхольду, автору Маяковскому, актерам, рабочим, художникам, были вполне заслужены» («Вестник работников искусств», 1921, № 7—9).

«Небольшой зал театра всегда полон публикой, интерес у Москвы к этой новой пьесе — огромный. И неудивительно: в той постановке, которую дал ей Мейерхольд, она величественна, грандиозна, свежа и нова. Вы видите здесь, на сцене, и землю, и ад с чертями, рай с ангелами, видите, как рабочие побеждают разруху, мчатся с тачками, куют с молотом, гремят станками.

Сама по себе пьеса довольно сумбурна, сыра, слабо отделана художественно, имеет массу технических дефектов... Но совершенная новизна постановки сглаживает массу из этой массищи дефектов. Сцена без занавеса: тут нет никаких тайн, игра и сцена так же обнажены, как сама жизнь. Отдельные части декорации выходят за пределы сцены и раскинуты в ложах почти среди публики; этим достигается впечатление единства между сценой и зрительным залом... рампы нет, артист слит с залом непосредственно.

Эта новая форма постановки, такая непривычная и неуклюжая, не нравится пока безусловному большинству, но захватывает, интересует она, безусловно, всех, кто близок к миру искусства. Здесь нет отделки, отшлифовки, внешней лакировки, — наоборот, здесь поражает вас крайняя неотделанность и элементарная простота, граничащая с грубостью, и грубость, граничащая с вульгарностью. Зато здесь много силы, крепкой силы, горячей веры и безудержного рвения. Вы его чувствуете и в голосе, и во взоре, и в движении актера. Это новый театр —

- 207 -

театр бурной революционной эпохи, его родила не тишина Вишневого сада, а грозы и вихри гражданской войны» (Д. Фурманов, «Московские письма». — «Рабочий край» (Иваново-Вознесенск), 1921, 16 июня).

Постановка вызвала оживленные споры. В конце мая — начале июня состоялось три открытых диспута о «Мистерии-буфф» (см. 22 мая и дальше). Театр предпринял анкетное обследование реакции зрителя на спектакль. О результатах этого обследования см. статью М. Загорского «Как реагирует зритель» («Леф», 1924, № 2). А. В. Луначарский вместо ответа на анкету прислал театру письмо, в котором писал:

«...Когда она («Мистерия-буфф») была написана, я сразу назвал ее первым коммунистическим спектаклем и с энергией добивался постановки ее в Петрограде. Теперь, конечно, это не единственная вещь, но тем не менее она остается крупным явлением в области нового, нарождающегося театра... В целом спектакль оставляет впечатление интересное... Много коммунистического. Много волнующего и хорошо смешного. В конце концов все-таки один из лучших спектаклей в этом сезоне»*.

3 мая — общественный просмотр спектакля. Сохранился (в музее МХАТ) экземпляр печатного приглашения на этот просмотр, адресованный К. С. Станиславскому и снабженный надписью: «Дорогой Константин Сергеевич, ждем Вас непременно. Если сегодня Вам неудобно, просим воспользоваться этим приглашением на любой из ближайших дней. В. Мейерхольд, В. Бебутов». Однако Станиславский, по-видимому, не смог посетить спектакль*.

В начале мая был на вечере Александра Блока1.

В статье «Умер Александр Блок» (напечатана 10 августа 1921 г.) Маяковский писал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме...»

Блок выступал 3 и 5 мая в Политехническом музее, 7 мая в Доме печати и Итальянской студии, 9 мая — в Политехническом музее и Союзе писателей (Дом Герцена).

По воспоминаниям Б. Пастернака:

«В этот вечер он (Блок) выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

- 208 -

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с Блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился, и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти, Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснялись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины» (Б. Пастернак, 1967)1*.

Л. Никулин вспоминал о разговоре с Маяковским после выступления Блока в Политехническом музее:

«На другой день мы встретились с Владимиром Владимировичем за обедом в столовой на Большой Дмитровке.

— Были вчера? Что он читал? — спросил Маяковский.

Так и сказал, точно речь могла идти только о Блоке.

— «Возмездие» и другое.

— Успех? Ну, конечно. Хотя нет поэта, который читал бы хуже...

Помолчав, он взял карандаш и начертил на бумажной салфетке две колонки цифр, затем разделил их вертикальной чертой. Показывая на цифры, он сказал:

— У меня из десяти стихов — пять хороших, три средних и два плохих. У Блока из десяти стихотворений — восемь плохих и два хороших, но таких хороших, мне, пожалуй, не написать.

И в задумчивости смял бумажную салфетку» (Л. Никулин, 1955)*.

В середине мая — второе предложение Маяковского Госиздату напечатать «Мистерию-буфф».

22 мая — выступление на диспуте о «Мистерии-буфф» в клубе Союза поэтов*.

В конце мая (?) — спектакль «Мистерия-буфф» в Театре РСФСР Первом специально для рабочих-металлистов.

Предложение об устройстве такого спектакля возникло в результате споров Госиздата с Маяковским по вопросу об издании «Мистерии-буфф».

«Председатель коллегии Госиздата тов. Мещеряков мне сказал, что пьеса рабочим непонятна, ему лично она не нравится, что статьи и анкеты (собираемые в театре анкеты блестяще подтвердили понятность, нужность и революционность. «Мистерии») не убедительны, так как статьи пишет советская интеллигенция, а анкеты заполняют советские барышни, а его может интересовать только мнение рабочих. Тов. Мещеряков предложил устроить спектакль исключительно для рабочей аудитории и позвать его, чтобы он лично убедился в производимом впечатлении...

Я заявил тов. Мещерякову, что нравится ли ему пьеса или нет — меня не интересует. Пьесы пишут не для Госиздата, а для РСФСР, но для испытания последнего средства на проверку согласился. Через МГСПС, при содействии тов.

- 209 -

Охотова, был организован спектакль исключительно для рабочих-металлистов (ни один посторонний, даже по моим запискам, на спектакль попасть не мог). Несмотря на то, что я сообщил о спектакле тов. Мещерякову заранее и он обещал быть, тов. не пришел.

После спектакля, прошедшего под шумное одобрение зала, была единогласно принята резолюция, в которой «Мистерия» приветствовалась как пролетарская пьеса, требовалось ее издание в возможно большем количестве экземпляров и выражалось негодование по поводу госиздатского отношения к «Мистерии» (заявление Маяковского в Юридический отдел МГСПС от 6 августа 1921 г.)*.

В мае — июне написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Что делать, чтобы не умереть от холеры?», «Совет Труда и Обороны издал декрет!», «Близится сушь», «Гражданин! Хочешь, чтоб у тебя украли кошелек?», «Мир с заграницей», «Берегись сырой воды», «Берегите трамвай!», «Основа экономической политики — товарообмен», «Крестьянство декретом о налоге довольно», «Прилезли из-за границы меньшевик и эсер...», «Вот молочный налог...», «Советская власть заменила разверстку налогом...», «Чтоб к партии рабочих буржуи и не подходили близко...», «Мы окружены врагами, мы голодаем».

К этим текстам Маяковским сделано 10 плакатов (111 рисунков).

В апреле — мае написаны по заданию Главполитпросвета тексты к четырем агитплакатам о новой экономической политике: «Эй, крестьянин, если ты не знаешь о наличии декрета...», «Декрет о натуральном налоге на хлеб, картофель и масличные семена», «Декрет о натуральном налоге на яйца», «Трудовая взаимопомощь инвентарем» (вышли в августе — ноябре).

Лето (июнь — август) Маяковский жил на даче в Пушкине (под Москвой), продолжая работать в Главполитпросвете (над «Окнами сатиры») и ежедневно приезжая в город.

6 июня — выступление в Доме печати на диспуте о «Мистерии-буфф».

«С докладом выступил П. С. Коган. Докладчик, не отрицая несовершенства «Мистерии», указал на общественное значение драматического опыта Маяковского. Маяковский шагает в ногу с современностью — в этом его заслуга... Содокладчики и оппоненты внесли ряд коррективов в построение П. С. Когана. Некоторые из них, как, напр., режиссер Сафоновского театра Эггерт, склонны были видеть в постановке «Мистерии-буфф» на сцене 1-го театра РСФСР победу исключительно Мейерхольда, отводя Маяковскому роль поставщика «сырого материала». Художник-имажинист Г. Якулов задорно обрушился на декоративную часть постановки.

Оппонентам отвечал В. Маяковский. Диспут затянулся до глубокой ночи. На диспуте была, между прочим, оглашена анкета о постановке «Мистерии», произведенная среди публики 1-го театра РСФСР» («Новый путь» (Рига), 1921, 26 июня).

В корреспонденции, написанной через несколько дней для иваново-вознесенской газеты «Рабочий край» (1921, 16 июня), Д. Фурманов рассказывает о свирепом бое, который идет сейчас в Москве между «ревнителями старого Чеховского театра» и «сторонниками театра нового, который имеет своего идеолога в талантливом и кипучем Мейерхольде». «Между этими двумя художественными лагерями и состоялся в начале июня жаркий диспут по поводу новой пьесы Маяковского. Пьеса была, собственно говоря, не темой, а только поводом для диспута. Спор шел не о пьесе, а о школах. Надо было послушать и посмотреть, как рьяно кидались одни на других. Победы, конечно, нет ни там, ни здесь. Во всяком случае, новый театр Грозы и Бури имеет свое несомненное и большое

- 210 -

будущее. Его нельзя отшвырнуть как заблуждение, он корнями весь в нашей героической пролетарской борьбе»*.

В конце мая — начале июня был еще диспут о «Мистерии-буфф» в клубе 2-го театра МОНО (б. Незлобина), но выступал ли на нем Маяковский — неизвестно*.

15 июня вышла вторая редакция «Мистерии-буфф» в издании «Вестника театра» (в виде приложения к № 91—92 журнала).

Появление «Мистерии-буфф» в «Вестнике театра» вызвало конфликт между Маяковским и Госиздатом, который отказался уплатить Маяковскому гонорар за якобы «незаконно напечатанную пьесу». (См. выше 5 апреля и дальше 6 августа 1921 г.).

24, 25 и 26 июня — три спектакля «Мистерии-буфф» на немецком языке в Первом государственном цирке в честь делегатов III конгресса Коминтерна*. (Режиссер — А. М. Грановский, художники — Н. И. Альтман и Е. В. Равдель).

Для этой постановки Маяковский написал специальные пролог и эпилог, обращенные к представителям международного пролетариата, и сценку во II действии, в которой соглашатель пытается навязать рабочим сперва 2-й, затем 2½ и, наконец, 2¾ Интернационалы. Перевод пьесы был сделан Ритой Райт.

«В начале апреля, с утра позвонил Маяковский: «Немедленно приезжайте — очень важное дело». Через полчаса я узнала, что «Мистерию-буфф» будут ставить в честь Третьего конгресса [Коминтерна] на немецком языке и что перевод хотят поручить мне.

Надо было видеть Маяковского, радостного и взволнованного, надо было знать, с какой горячностью он говорил о грандиозном спектакле, который будет поставлен в цирке, с сотнями актеров, с балетом и музыкой, чтобы понять, почему я смогла — худо ли, хорошо ли — за десять дней перевести всю «Мистерию»...

Я переводила второй вариант, слегка сокращенный, особенно в пятом действии (разруха), с новым прологом (обращение к делегатам Коминтерна) и вставкой о Втором Интернационале...

Слушая немецкий текст «Мистерии», Маяковский безошибочно угадывал удачные куски. Иногда он брал русский текст и спрашивал в разбивку: «а это как?», «а это здесь как?» — и бывал очень доволен, если перевод был сделан хотя бы и не очень точно, но его методом, его приемами.

...Репетиции начались в мае. Во всех театрах «мобилизовали» актеров, говоривших на немецком языке. Большей частью это была молодежь...

На репетиции приходили после очередного спектакля, после полного рабочего дня, в одиннадцать-двенадцать часов вечера, и расходились часто на рассвете... В тот год он (Маяковский) рано уехал на дачу и по вечерам редко бывал в городе. Но в цирке у всех сразу поднималось настроение, когда в проходе у арены или в ложе появлялись знакомые широкие плечи, и Маяковский, в светлом костюме, коротко остриженный, уже по-летнему загорелый и обветренный, по-хозяйски смотрел и слушал, что делают режиссер, художники, актеры...

Наконец настал день премьеры.

Дойдет ли оскудевший в переводе, но все-таки сочный, образный и крепкий язык «Мистерии»?..

Спектакль шел в море разноцветных огней, заливавших арену то синевой морской волны, то алым адским пламенем... Финальное действие развернулось в победный марш нечистых и парад всех участников спектакля под гром «Интернационала», подхваченного всей многоязычной аудиторией. «Мистерия-буфф» и на чужом языке стала революционным народным спектаклем.

- 211 -

Маяковского долго вызывали. Наконец он вышел на середину арены, с какой-то совершенно не свойственной ему неловкостью сдернул кепку и поклонился представителям всего земного шара, о судьбе которого он только что рассказал» (Рита Райт, 1940)*.

Игравший роль Машиниста А. Б. Оленин, тогда актер Камерного театра, впоследствии литератор и режиссер, писал в своих неопубликованных воспоминаниях:

«Маяковский приходил на все репетиции. Сидел он обычно справа от центрального входа на манеж, повыше, в девятом-десятом ряду, и никогда не вмешивался в работу режиссера. Уходил вместе со всеми, под утро» (библиотека ВТО)*.

«Маяковский ощутил освежающий вихрь революции и передал это ощущение в «Мистерии-буфф». Мистериальность — форма, буффонадность — позиция по отношению к событиям. Персонаж пьесы, о котором в пьесе говорится восторженнее, чем о ком-либо, — Самый обыкновенный человек.

Постановка в цирке несколько изменила первозданность произведения. Персонажи стали более конкретными. В частности, стал конкретнее и Соглашатель (я играл Интеллигента, но один раз сыграл Соглашателя). В постановке было увлечение масштабностью, картинностью. Но сохранен был и смысл пьесы — огромный порыв революции.

На спектакле присутствовал К. С. Станиславский и смотрел его с большим интересом. Когда актеры окружили его, он анализировал, что́ в спектакле нового, а что́ от Рейнхардта. Чувствовалось, что Станиславский вспоминал свои молодые годы — годы исканий. Свежесть, стремительность, ритм спектакля — угловатого, но охваченного влечением вперед, — захватили и его.

Спектакль был грандиозен: он охватывал все помещение цирка от купола до люка. Это ощущалось уже в начале представления в перекличке двух эскимосов» (С. М. Михоэлс, 1947)*.

В июне вышел плакат «Рабочий, смотри эти два декрета!» (Госиздат).

1 июля — пятидесятый спектакль «Мистерии-буфф» в театре РСФСР Первом. Выступление в театре после спектакля.

«По окончании юбилейного спектакля состоится чествование героев труда, бессменно участвовавших во всех 50-ти спектаклях, и будут произнесены приветственные речи В. Маяковского, В. Мейерхольда, В. Бебутова» («Правда», 1921, 1 июля)*.

Работниками театра Маяковский был избран «героем труда».

В первой половине июля вышла «Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника» с рисунками Маяковского (Госиздат, тираж 200 000).

Эта «Сказка», написанная Маяковским не позже октября 1920 года и предназначенная для агитации в действующих армиях, вследствие неоперативной работы Госиздата вышла через несколько месяцев после окончания гражданской войны.

В июле написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Стой, текстильщик!..», «Рабочий, читай постановление СТО от 15 июня 1921 года», «Кооперация — это такая среда...», «Поволжье голодает...», «Радостью загоритесь, рабочих лица...», «Для возрождения экономической мощи страны...», «Не пей сырой воды», «При свободной торговле особенно смотреть надо...», «Увеличивается

- 212 -

ли питание Москвы?..», «В России голод», «Эй, товарищ, не медли долго...», «Эй! Крестьянин, из губернии, урожаем благополучной...,», «За четыре года советской власти...».

К этим текстам Маяковским сделано 9 плакатов (102 рисунка).

6 августа — заявление Маяковского в Юридический отдел МГСПС по поводу отказа Госиздата уплатить ему гонорар за «Мистерию-буфф» (см. выше: конец мая — 15 июня).

«Обращаю Ваше внимание на расправу, учиняемую Государственным издательством надо мной — работником поэтического труда...»

Изложив очень подробно историю напечатания пьесы, а также все многочисленные свои обращения в Госиздат и профсоюзные организации, Маяковский в заключение писал:

«Потеряв 1½ месяца на разговоры о напечатании пьесы и 2½ — на хождение за заработной платой, я, имея другие дела, должен от этого удовольствия на будущее время отказаться. Так как руководители Госиздата, во-первых, не желают признавать существующих законов об оплате труда; так как, во-вторых, в этом непризнании руководствуются, очевидно, личными симпатиями, недопустимыми в учреждениях Республики; так как, в-третьих, такой личный способ вредит всему делу развития литературы в Республике; так как, в-четвертых, лица, стоящие во главе Госиздата, в выборе печатаемых литературных произведений обнаруживают полную профессиональную безграмотность, несовместимую с их ответственными постами; так как, в-пятых, Госиздат упорствует в своей безграмотности, саботируя издание литературы высокой квалификации, невзирая даже на требование массы рабочих; так как, в-шестых, форма ответов на законные вопросы явно оскорбительна и для запрашивающего профсоюза и для меня, как для работника, защищаемого профсоюзом, — прошу Вас расследовать это дело, принудить Государственное издательство оплатить мой труд и привлечь к законной ответственности руководителей Госиздата по указанным мною 6 пунктам»*.

По представлению Отдела нормирования труда дело было передано в Дисциплинарный товарищеский суд при губернском отделе труда и МГСПС (см. 25 августа).

7 августа был на заседании общества «Литературный особняк».

«В тот вечер было только что получено из Петрограда известие о смерти Блока.

Маяковский не выступал. Читал свои последние стихи В. Брюсов. Выступал Кусиков. Есенин читал, кажется впервые, сцены из драматической поэмы «Пугачев»... Владимир Владимирович был с ручной белкой на плече...» (В. Мануйлов, 1956)*.

10 августа в газете «Агит-Роста» (№ 14) напечатана статья «Умер Александр Блок» (в связи со смертью Блока 7 августа)*.

«Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого.

Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк, — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику

- 213 -

раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одинаково любовно памятен Блок...»

16 августа в газете «Агит-Роста» напечатано стихотворение «Неразбериха» под заглавием «Наш быт, № 1»*.

Около 20 августа — письмо к Н. Н. Асееву в Читу*.

«Громовый привет и широкое футуристическое мерси за агитацию нашего искусства и за восславление моей скромной фигуры в частности.

Вы просите песен, их нет у меня...

Полтора года я не брал в рот рифм (пера в руки, как Вам известно, я не брал никогда). Сейчас только чувствую себя крайне удрученным, так как нужно во Всеросгазету сдать стихи о голоде. Если с этого что-нибудь поэтическое начнется, то, конечно, будет идти в ДВР.

...Хочу приехать в Читу... Шлю стишонок «Наш быт». Можно бы, пожалуй, и напечатать. Отпечатан только в Агитросте — распространение малое».

Одновременно — письмо к Н. Ф. Чужаку в Читу1.

«На Ваш шутливый запрос о том, «как живет и работает Маяковский», отвечаю. Здесь приходится так грызться, что щеки летают в воздухе... Для иллюстрации шлю копию моего заявления в МГСПС о Госиздате. 25 числа будет дисциплинарный суд... Не считайте изложенное в заявлении за исключение: таких случаев тыщи...»*.

22 августа — выступление в Доме печати на диспуте о перспективах театрального сезона*.

25 августа Дисциплинарный товарищеский суд при Губернском отделе труда и МГСПС разбирал дело о неуплате Госиздатом гонорара Маяковскому за «Мистерию-буфф».

Суд постановил немедленно уплатить гонорар Маяковскому и, признав виновными членов коллегии Госиздата Д. Вейса и И. Скворцова-Степанова, лишил их права быть членами профсоюза в течение шести месяцев с объявлением выговора в печати. Госиздат обжаловал приговор, и 8 сентября дистовсуд пересмотрел дело: И. И. Скворцов-Степанов был оправдан, а Вейсу была поставлена на вид недопустимость проявленного им небрежного отношения к своим обязанностям.

«После двух судов... это наконец разрешилось в Наркомтруде, и я свез домой муку, крупу и сахар — эквивалент строк» (Маяковский, «Только не воспоминания...»)*.

29 августа в однодневной газете «На помощь», изданной «Известиями» в помощь голодающим Поволжья, напечатано стихотворение «Два не совсем обычных случая»*.

В августе вышли из печати агитплакаты с текстами Маяковского

- 214 -

«Трудовая взаимопомощь инвентарем», «Эй, крестьянин, если ты не знаешь о налоге декрета...» (постановление ВЦИК о замене разверстки налогом) и «Декрет о натуральном налоге на хлеб, картофель и масличные семена» (Главполитпросвет, Госиздат).

В августе написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Эй, граждане, берегите воду!», «Эй, товарищи! Подходите и гляньте!..», «Эй, товарищ! Ты знаешь это вот...», «Все силы напрягало рабоче-крестьянское правительство, борясь с голодом», «Эй, товарищ, чтоб справиться с этим годом...», «Что делать, чтоб не заболеть холерой?», «Помогите цинготным детям», «Эй, товарищи! От сбора продналога зависит...», «Нечеловеческой силы требовала война...», «Вот над чем нас заставляет подумать совнаркомовский наказ», «Рабочий, ты читал СНК наказ?..», «Смотрите, таблица ввоза вот...», «Без крупной промышленности коммунизма нету», «Все бы так», «Крестьянин, эй!..», «Эй, товарищи! Новый белогвардейский фронт есть...», «Хлеб обменом получить должны рабочие люди...».

К этим текстам Маяковским сделано 13 плакатов (151 рисунок).

5 сентября участвовал в заседании Агиткомиссии по борьбе с голодом при Главполитпросвете*.

12 сентября участвовал в заседании Агиткомиссии по борьбе с голодом при Главполитпросвете.

13 сентября — письмо М. И. Цветаевой к А. А. Ахматовой:

«Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимее. Скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг — действие!), среди поэтов, оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу Кафе поэтов. Убитый горем — у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и ему я обязана радостью известия о Вас...» В 1923 году, просматривая черновую тетрадь 1921 года, Цветаева пишет под стихотворением «Маяковскому»: «В благодарность за Ахматову». В тетради 1939 года есть посвящение: «Владимиру Маяковскому, единственному из московских поэтов, обеспокоившемуся проверить мнимую смерть Ахматовой»*.

14 сентября — выступление в Политехническом музее на вечере А. Крученых.

«Экскурсией по Крученыху», говоря языком афиши, руководил В. Маяковский. В кратком слове, посвященном, впрочем, больше футуризму, чем Крученыху, руководитель экскурсии, приведя несколько снисходительных доводов в защиту «заумных» словообразований (вроде люстра — шлюстра, сиречь люстра шипящая!), апеллировал к корректности смешливой аудитории. Маяковский, однако, оговорился, что последние работы Крученыха ему неизвестны и право суждения о них он оставляет за собой. Правом своим Маяковский на этот раз не воспользовался» («Новый путь» (Рига), 1921, 28 сентября).

«Литературный сезон 1921—1922 года открылся большим вечером А. Крученых 14 сентября в зале Политехнического музея. А. Крученых читал о магните поэзии, яде Карморане, камне Карборунде и пр. Предварительную экскурсию о Крученых присутствующие совершали под руководством В. Маяковского. Вечер прошел очень содержательно и шумно. (В подражание ему в «Кузнице» устраивали

- 215 -

экскурсию по Маяковскому)» (А. Крученых, Г. Петников, В. Хлебников, «Заумники». М., 1922)*.

19 сентября участвовал в заседании Агиткомиссии по борьбе с голодом при Главполитпросвете.

19 сентября — выступление в Политехническом музее — «Дювлам» («Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского»).

«Программа юбилейного вечера состояла из следующих трех отделений: 1) образцы творчества за 12 лет, 2) желающие присутствующие приветствуют Маяковского, 3) Маяковский приветствует присутствующих» («Новый путь» (Рига), 1921, 28 сентября).

«Наиболее интересная часть вечера состояла в рассказе автора об эволюции своего творчества и сопровождалась его чтением собственных произведений, кончая «Необычайным приключением с Владимиром Маяковским» («Жизнь искусства», 1921, 1 ноября).

«Аудитория Политехнического музея была битком набита публикой. Вечер начался выступлением самого поэта, рассказавшего биографию своего поэтического творчества. Останавливаясь на этапах развития своего творчества, Влад. Маяковский читал характерные для каждого периода произведения. Затем начались приветствия. Первым приветствовал известного поэта представитель левого течения Пролеткульта. За ним приветствовали представители: от Государственных художественных мастерских, от Московского лингвистического кружка, от Первого театра РСФСР, от группы украинцев, персов и проч. Были приветствия и от отдельных лиц... Вечер прошел очень оживленно» («Новый путь» (Рига), 1921, 1 октября).

«На «Дювламе» приветствовали его многие. Маяковский с уважением ответил на приветствия Андрея Белого и Московского Лингвистического кружка, — это московские опоязы.

Вышел еще маленький человек приветствовать Маяковского от ничевоков... Ничевок приветствовал старика — Маяковского. Старик-Маяковский пожал ему руку и держал крепко. Ничевок не мог вытащить руку, и ему было плохо» (В. Шкловский, 1940)*.

26 сентября участвовал в заседании Агиткомиссии по борьбе с голодом при Главполитпросвете.

В сентябре вышли из печати агитплакаты с текстами Маяковского «Делайте предложения» и «Чтобы не были брюха порожненьки, берегите дрова, железнодорожники» (Госиздат).

В сентябре сделано для Губрабиса «Окно сатиры» (текст и рисунки): «Песня про гостей из французских областей».

В сентябре написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«И в Самаре и в Рязани очень рады крестьяне...», «В шикарном вагоне, в вагоне-салоне...», «Чья это физиономия...», «У кого это такая симпатичнейшая рожа?», «Песня про гостей из французских областей», «Сказка для мужика...», «Прекрасная Елена», «Смотрите и слушайте! Сегодня речь о том, что Республику надо беречь», «Советское правительство для помощи голодающим приняло...», «Имеет ли значение наша внешняя торговля...», «Кто победит?», «Вот по борьбе с голодом отчет», «Последний баронишко», «Сказка про белого бычка», «Почему нет помощи от Румынии», «В РСФСР с деньгами туго», «Забудьте календари, висевшие встарь...», «Радуются ли империалисты-победители...», «Весь год должен быть сплошной неделей помощи голодающим», «Помогайте все!», «Сегодня неделя помощи голодающим», «Промедление — смерть», «Ни на Европу не надейся, ни на Прокукиш, надейся только на свои руки», «Стой, товарищ! Стонет Поволжье, о помощи моля», «Кружатся и рыщут, ища упавших, волки да вороны...», «Белогвардейцы пели голодному люду...», «Нынче новым способом с разрухой

- 216 -

боремся...», «На Республику надейся, да не плошай сам», «Да здравствуют недели помощи по всей Республике!», «В Советской России не может быть никакого царя...».

К этим текстам Маяковским сделано 14 плакатов (152 рисунка).

Октябрь — начало работы над поэмой «V Интернационал».

Над поэмой «V Интернационал», которая до этого, окончательного, имела еще несколько вариантов заглавий — «IV Интернационал», «Тридевятый Интернационал», — Маяковский работал в конце 1921 — первой половине 1922 года. В автобиографии об этой вещи Маяковский писал (в главке «22-й год»):

«Начал записывать работанный третий год 5 интернационал. Утопия. Будет показано искусство через 500 лет».

О замысле поэмы, восходящем, как указывает сам Маяковский, к 1920 году, есть интересные воспоминания Р. Якобсона:

«Весной 1920 года я вернулся в закупоренную блокадой Москву. Привез новые европейские книги, сведения о научной работе Запада. Маяковский заставил меня повторить несколько раз мой сбивчивый рассказ об общей теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то время дискуссии. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч, обратным движением во времени, — все это захватывало Маяковского. Я редко видел его таким внимательным и увлеченным. «А ты не думаешь, — спросил он вдруг, — что так будет завоевано бессмертие?» Я посмотрел изумленно, пробормотал нечто недоверчивое. Тогда с гипнотизирующим упорством, наверное знакомым всем, кто ближе знал Маяковского, он задвигал скулами: «А я совершенно убежден, что смерти не будет. Будут воскрешать мертвых. Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, чтобы я так и не понял. Я этому физику академический паек платить буду». Для меня в ту минуту открылся совершенно другой Маяковский: требование победы над смертью владело им. Вскоре он рассказал, что готовит поэму «Четвертый Интернационал» (потом она была переименована в «Пятый») и что там обо всем этом будет... Маяковский в то время носился с проектом послать Эйнштейну приветственное радио: «Науке будущего от искусства будущего»*.

В конце 1921 — январе 1922 года Маяковский закончил пролог к поэме и напечатал его отдельно в «Красной нови» (кн. 3, 1922) под заглавием «IV Интернационал». Затем он, видимо, этот пролог отбросил и начал писать поэму заново. В 1922 году (до сентября) были написаны две части из задуманных восьми (напечатаны в «Известиях» 10 и 23 сентября). Поэма осталась незавершенной. В записных книжках, кроме напечатанных кусков, сохранилось несколько отрывочных набросков*.

4 октября — выступление на Третьем всероссийском съезде работников искусств.

«...Упрекает Главполитпросвет в организационном хаосе, в вопиющем невнимании к нуждам художников, ссылаясь на тов. Хлебникова, который голодает и не может приехать в Москву. Заканчивает свою речь тов. Маяковский, что должна быть строгая революционная линия, которая у нас отсутствует».

- 217 -

6 октября — извещение клуба «Кузница пролетарских писателей» (Тверская, 33): «Сегодня экскурсия по Маяковскому. Докладчик тов. Дивильковский. Содокладчик тов. Лацис. После докладов обмен мнений» («Известия», 1921, 6 октября). Отчетов нет.

7 октября — выступление (?) в Доме печати по докладу И. Гроссмана-Рощина «Основные проблемы искусства». «Участвовать в дискуссии приглашаются Арватов, Аксенов, Бебутов, Брик, Коган, Маяковский, Мейерхольд, Плетнев, Сахновский» («Известия», 1921, 7 октября). Отчетов нет.

10 октября — выступление в Доме печати на диспуте о Театре РСФСР Первом.

14 октября участвовал в заседании Агиткомиссии по борьбе с голодом при Главполитпросвете.

17 октября — выступление на вечере всех поэтических школ и групп в Политехническом музее.

Афиша: «В понедельник, 17 октября в 7½ час. веч. под председательством Валерия Брюсова состоится вечер всех поэтических школ и групп. С декларациями и со стихами выступят: неоклассики — М. Гальперин, О. Леонидов; неоромантики — Арго, А. Мареев; символисты — А. Белый, В. Брюсов, И. Рукавишников; неоакмеисты — Адалис; футуристы — И. Аксенов, С. Буданцев, В. Каменский, А. Крученых, В. Маяковский; имажинисты — И. Грузинов, С. Есенин, А. Кусиков, А. Мариенгоф, М. Ройзман, В. Шершеневич, Н. Эрдман; экспрессионисты — С. Спасский, И. Соколов; презантисты — А. Наврозов, Д. Туманный; ничевоки — Б. Земенков, Р. Рок, С. Садиков, эклектики — Я. Апушкин, Н. Бенар».

«Вступительное слово Вал. Брюсова...

Когда дело дошло до футуристов, публика потребовала Маяковского, имя которого значилось в программе, но его не оказалось, и его произведения читал артист Гаркави... Шершеневич выступил с программой имажинистов. В середине его речи произошел инцидент. Появляется Маяковский. Аудитория требует, чтобы он выступил. Шершеневичу приходится слезать со стола, куда, в свою очередь, взбирается Маяковский. Но вместо футуристических откровений он заявляет, что считает сегодняшний вечер пустой тратой времени, в то время как в стране разруха, фабрики стоят, и что лучше было бы создать еще один агитпункт (агитационный пункт), чем устраивать этот вечер. Трудно себе представить, какой протест вызвали эти слова. Свистки и крики: «Здесь об искусстве говорят, а не митинг». Не дают Маяковскому продолжать свою речь, он спускается со стола, но в ту же минуту начинают его бурно вызывать. Он пытается говорить на прежнюю тему, но повторяется та же история. Когда Маяковский в третий раз очутился на столе, он, махнув рукой, стал читать «150 000 000» (его новая большая поэма) при одобрительных замечаниях публики «давно бы так» («Руль» (Берлин), 1921, 3 ноября).

27 октября — выступление в Доме печати на диспуте по докладу М. Левидова о современном искусстве и литературе.

«В беседе после доклада энергично возражал Левидову Маяковский, упрекавший докладчика в верхоглядстве и указавший на ряд положительных и ярких, по его мнению, явлений настоящего дня в искусстве, к которым оратор причислил прежде всего творчество поэтов Пастернака, Асеева и др., работы художественной молодежи в области живописи, опыты нахождения новых форм сценического искусства в области театра» («Экран», 1921, № 7)*.

30 октября был на лекции А. В. Луначарского «Героизм и мещанство» в Большой аудитории Политехнического музея*.

- 218 -

В тот же день выступление в «Кафе поэтов» в прениях по докладу В. Мейерхольда «О театре».

«...Выступивший в прениях редактор лондонской газеты Мих. Левидов заявил, что никакой перестройки театра делать не надо, ибо масса сама любит халтуру, а препятствовать ее вкусам мы не имеем права.

Влад. Маяковский доказал всю несущественность возражений Левидова, но заявил свое несогласие с Мейерхольдом. «Пока у нас нет новых пьес, — сказал Маяковский, — нам не нужно и нового театра. Будут пьесы — будет и театр. Мы должны не жаловаться на ТЕО, а работать над созданием нового репертуара» («Вечерняя газета» (Витебск), 1921, 22 ноября)*.

«Докладчик резко критиковал политику ТЕО, закрывшего 1-й театр РСФСР и расплодившего халтуру. Мы должны дать массе новый, революционный театр, — закончил Мейерхольд свой доклад, — а не кормить народ дрянными постановками «Пиковой дамы» и скверным «Теревсатом»!»1*.

31 октября — выступление в Доме печати на обсуждении постановки «Города в кольце» С. Минина в Театре революционной сатиры и «Лены» В. Плетнева в Пролеткульте.

«Тов. Маяковский, возражая Плетневу, указал, что «Лена» абсолютно не является синтетической постановкой, ибо то, что преподносится в «Лене», есть типичнейший эклектизм, механическое объединение в одно целое ничем не связанных между собой отдельных сценических форм и стилей» («Театральная Москва», 1921, № 3—4, 6 ноября).

В октябре вышел из печати агитплакат с текстом Маяковского: «Декрет о натуральном налоге на яйца» (Госиздат).

В октябре написаны тексты к «Окнам сатиры»:

«Набросилось на Русь оголтелое пановье...», «Вот что для голодающих прислали...», «Победой увенчав Октябрьский бой...», «Да здравствует 4-я годовщина!», «Вот о помощи голодающим отчет», «Чтоб из недели «Заботы о достоянии» толку выйти...», «Неделя достояния красноармейца» (два плаката), «Рассказ о том, как из-за пуговицы голова пропадает дешевле луковицы», «Не вразброд, не случайно...», «Вот что должен делать, вот должен о чем думать, вот должен позаботиться о ком каждый домком!», «Чистка», «Сколько миллионов голодных?», «Вот что говорил Ленин на съезде политпросветов», «Помни об этом каждый рабочий!..», «Мы должны восстановить промышленность во что бы то ни стало...», «Бдителен будь!», «Рабочая республика в сплошном дефиците», «Да здравствует 5-й год советской власти, утвердившейся в Октябре!», «Используем все!», «Штык красногвардейца возможность дал...».

К этим текстам Маяковским сделано 13 плакатов (148 рисунков).

2 ноября в письме к Л. Ю. Брик сообщал:

«...приехал из Владивостока скульптор Жуков, привез сборник статей Чужака2 (большинство старые) и газету «Д. В. Телеграф»... Прислал Чужак гонорар мне за посланные материалы. Сегодня Жуков у нас обедает.

Как будто есть и у меня крохотная новостишка. Вчера приходил человек... (из Харьковского Губполитпросвета) и хочет везть меня в Харьков на 3 вечера... Если сегодня... он не раздумает, я на будущей неделе в четверг или пятницу... уеду дней на 8—10 в Харьков. Отдохну и попишу. Работы сейчас фантастическое количество и очень трудная...»*

- 219 -

10 ноября — выступление в Доме печати на диспуте о Большом театре.

«Из выступивших ораторов, защищающих противоположную точку зрения, необходимо указать на тт. Махалова и Маяковского. Последний заявил даже о необходимости закрыть все театры как абсолютно чуждые современной революционной действительности» («Театральная Москва», 1921, № 7, 15—17 ноября).

«Крайнюю левую позицию занял Маяковский, настаивавший на полном закрытии театра» («Экран», 1921, № 7).

14 ноября — выступление в Доме печати на диспуте «Почему молчат писатели?».

«В. Маяковский возражал как докладчику (В. Полонскому), так и Андрею Соболю. Никакого оскудения литературы, заявил он, никакого ее понижения нет. Наоборот, в настоящее время новая литература все крепнет и крепнет. Теперь, как никогда раньше, даже в довоенное и дореволюционное время, замечается полный расцвет поэзии, влачившей раньше жалкое существование. Новой русской литературе необходим новый язык, и выработка его, выработка новых форм слова может производиться лучше и легче всего только поэзией. Вот почему сейчас наблюдается расцвет именно поэзии, а не прозы. Как на образцы этой новой поэзии, великолепно чувствующей современность, тов. Маяковский указывает на произведения Асеева и Пастернака» («Театральная Москва», 1921, № 8).

«Маяковский всегдашний, постоянный из вечера в вечер гвоздь. Маяковский имеет одну речь — постоянную, всегдашнюю. И он повторяет ее из вечера в вечер. Начинается она с того, что «Как вы можете говорить, что у нас нет революционного репертуара, когда у нас есть «Мистерия-буфф»?» Потом о Пастернаке и Асееве. Потом — итак, я резюмирую, товарищи...» «Экран», 1921, № 8).

В ноябре написана по заданию Главполитпросвета и Наркомзема агитационная пьеса «Вчерашний подвиг» («Что сделано нами с отобранными у крестьян семенами? Театральный отчет»).

Как была использована эта пьеса — неизвестно. В печати была только одна заметка, что труппа Фореггера, отправляющаяся на гастроли в Рязань, «предполагает везти туда новую агитационную пьесу Маяковского» («Театральная Москва», 1921, № 11—12, 29 ноября).

28 ноября — докладная записка наркому просвещения А. Луначарскому (подписанная Маяковским и О. Бриком) об организации издательства «МАФ»*.