- 58 -

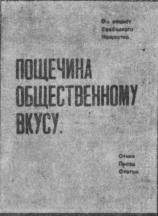

Обложка сборника «Пощечина общественному вкусу», в котором дебютировал Маяковский

1912

4 февраля был на 7-м симфоническом концерте Кусевицкого. Исполнялся «Остров смерти» Рахманинова*.

Об этом посещении вместе с Бурлюком концерта в Благородном собрании Маяковский вспоминает в автобиографии:

«Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

Памятнейшая ночь. Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной — на всю классическую скуку. У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм».

Маяковский видел в футуризме главным образом силу, способствующую крушению старья в искусстве. На протяжении ряда лет он трактует русский футуризм как направление прогрессивное, «взрывающее старье». В действительности футуризм представлял собой конгломерат разных буржуазно-декадентских и богемно-анархистских литературных групп и группочек, которые отражали общий кризис буржуазной культуры. Выступая против символистов, акмеистов и других литературных противников, футуристы, в сущности, также исходили из субъективно-идеалистических взглядов. Позиция же Маяковского в футуризме была революционно-бунтарской, и Маяковский всегда стремился сплотить вокруг этой позиции близких ему поэтов (Каменский, позже Асеев и др.).

25 февраля — первое публичное выступление Маяковского на диспуте о современном искусстве, устроенном обществом художников «Бубновый валет»*.

- 59 -

«Маяковский прочел целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет — оно многообразно, диалектично. Он выступал серьезно, почти академически» (А. Крученых, 1932)*.

Летом семья Маяковских жила на даче в Кунцеве (под Москвой).

Некоторое время Маяковский жил на даче в Соломенной Сторожке (Петровско-Разумовское).

Соседями Маяковского по даче были летчик Г. Кузьмин и композитор С. Долинский. По свидетельству С. Долинского, Маяковский писал тогда стихи, которые, по-видимому, потом уничтожил. Осенью, когда проекты Бурлюка выпустить декларативный сборник «будетлян» потерпели неудачу, Маяковский предложил Кузьмину дать деньги на издание этого сборника. В конце концов Маяковский уговорил его «рискнуть» (см. декабрь)*.

Осенью Маяковский впервые прочел свои стихи Д. Бурлюку.

«Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь, Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом» (автобиография).

«Это было осенним вечером на бульваре около Страстного монастыря. Мы шли по асфальтовой панели, под серым туманным небом...

Маяковский прочитал мне одно стихотворение.

— Чье это? Твое?

Он сознался не сразу, лишь после того, как я не поверил, когда он приписывал его какому-то поэту. Это было его первое стихотворение» (Д. Бурлюк, 1920)*.

«Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

...Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) — «Багровый и белый» и другие.

...Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая» (автобиография).

В студенческих номерах, населенных учениками Консерватории и Училища живописи, так называемой «Романовке», в № 104, где жила М. Н. Бурлюк, — первые выступления Маяковского с чтением стихов. Маяковский бывал здесь после занятий в Училище ежедневно.

«В Романовке, в ее полутемных номерах, декорированных купеческим, красным, засаленным дочерна штофом, состоялись многочисленные первые выступления Володи Маяковского в роли декламатора, свидетелями и слушателями

- 60 -

коих пришлось быть его первым, ближайшим друзьям. Эти выступления были репетицией к первым публичным шумно-овационным успехам будущего великого поэта.

...Маяковский обычно сидел на диване, поближе к круглому столу... На столе — керосиновая лампа с резервуаром из желтого массивного стекла. Зеленый абажур бросал юбкой густые тени на стены, трепетом пламени фитиля освещены лишь потолок и светло-оранжевый пол.

Два окна выходили на Малую Бронную (на юго-западную часть Москвы), к Никитскому бульвару. В этих синих как бы аквариумах плыли, вились крохотными белыми рыбешками пушинки снега, виляя и прыгая... Когда его просили читать, Маяковский вставал с неизменной светящейся папиросой в руке. Лицо юноши было освещено снизу. Оно было оранжево-зеленым, глаза — темно-фиолетовыми. Волосы — черно-синими... Юноша отходил на середину комнаты и становился с таким расчетом, чтобы видеть себя в хмуром, неясном, узком зеркале. Он выпрямлялся, лицо его оставалось спокойным; опускал руку с горящей папиросой вдоль своего высокого тела, другую, левую, он закладывал в карман бархатной блузы. Не откидывая головы назад, пристально смотря глазами в другие, зеркальные, поэт начинал читать свои юные стихи, декламировать, скандировать без поправок или остановок, без сомнений скромности, и ни на малейшую долю не поддаваясь нахлынувшему чувству вдохновения и не изменяясь в лице своем...» (Д. Д. Бурлюк и М. Н. Бурлюк, 1932)*.

«Владимир Владимирович Маяковский, тогда уже звавший Бурлюка «Додичка», в эти вечера часто брел с нами по бульварам через Трубную площадь до Тверской и здесь приникал своими черными строгими глазами к стеклу витрины с телеграммами вечерними, беззвучно кричавшими об осенних распутицах, о заносах снежных, сквозившими сквозь мутное стекло того царского времени худосочными сведениями о загранице.

...Маяковский тех, уже далеких лет был очень живописен. Он был одет в бархатную черную куртку, с откладным воротником. Шея была повязана черным фуляровым галстухом; косматился помятый бант; карманы Володи Маяковского были всегда оттопыренными от коробок с папиросами и спичками.

Решимость, настойчивость, нежелание компромисса, соглашательства.

Это был юноша восемнадцати лет, с линией лба упрямого, идущего на пролом навыков столетий. Необычное в нем поражало сразу; необыкновенная жизнерадостность и вместе, рядом — в Маяковском было великое презрение к мещанству; палящее остроумие; находясь с ним — казалось, что вот вступил на палубу корабля и плывешь к берегам неведомого. Прогулки наши в сверкающих фонарях азиатских бульваров Москвы, то затененных линиями дождя, то пушистыми ресницами снега, были долгими.

Маяковский вслушивался в веселые восклицания и разговоры об искусстве, коими изобиловал Бурлюк. Маяковский первые месяцы никогда не возражал: из-под надвинутой до самых демонических бровей шляпы его глаза пытливо вонзались во встречных, и их недовольство ответное интересовало юношу. — Что смотрят наглые, бульварно-ночные глаза молодого апаша? ...А Маяковский оглядывался на пропадавшие в ночь фигуры.

Маяковский-юноша любил людей больше, чем они его» (М. Н. Бурлюк, 1932).

До середины ноября написаны стихотворения «Ночь» и «Утро»*.

В середине ноября — поездка в Петербург по приглашению общества художников «Союз молодежи».

«Маяковский был очень рад этой поездке. Маяковский вез с собой на выставку «Союза молодежи» портрет, писанный им с Р. П. Каган. По прибытии в Петербург, с вокзала, кутаясь в живописный старый плед (похож так на молодого

- 61 -

цыгана), Маяковский поехал проведать своих знакомых. Бурлюк встретился с ним уже только вечером в Тенишевском училище. Маяковский познакомился здесь с Велимиром Хлебниковым...» (М. Н. Бурлюк, 1932)

17 ноября — выступление в артистическом подвале «Бродячая собака» с чтением своим стихов. Это было первое публичное выступление Маяковского*.

«В последнем собрании в «Бродячей собаке» произошел чрезвычайно интересный, оживленный диспут московских и петербургских поэтов... В качестве представителя небольшой группы московских поэтов выступил с краткой вступительной речью художник Давид Бурлюк... После г. Бурлюка выступил другой московский поэт — г. Маяковский, прочитавший несколько своих стихотворений, в которых слушатели сразу почувствовали настоящее большое поэтическое дарование. Стихи г. Маяковского были встречены рукоплесканиями» («Обозрение театров», 1912, 19 ноября).

20 ноября — выступление в Петербурге в Троицком театре с докладом «О новейшей русской поэзии».

Тезисы (по афише): «I. Борьба за освобожденное искусство и поэзия. 1) Философия искусства и философия жизни — два различных мира. Философия жизни — математическая логика, философия искусства — непосредственная интуиция. 2) Живопись и поэзия первые сознали свою свободу. 3) Аналогичность путей, ведущих к постижению художественной истины, у живописи и поэзии. 4) Цвет, линия, плоскость — самоцель живописи — живописная концепция, слово, его начертание, его фоническая сторона, миф, символ — поэтическая концепция.

II. Пройденные этапы русской поэзии. 1) Литературность поэзии. 2) Боязнь индивидуализма. 3) Аполлон и аполлонизм — рассадники духовного филистерства.

III. Наши достижения — основа свободной поэзии. 1) Связь нашей поэзии с мифом, в частности с русским, культ языка как творца мифа. 2) свойства слова — поэтический импульс. 3) Возрождение первобытной роли слова»1*.

4 декабря открылась в Петербурге выставка общества художников «Союз молодежи». На выставке «Портрет Р. П. Каган» работы Маяковского*.

- 62 -

11 (или 12) декабря вернулся в Москву*.

В декабре (?) совместно с В. Хлебниковым, Д. Бурлюком, А. Крученых написан декларативный манифест для сборника «Пощечина общественному вкусу».

«В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова — Крученых.

После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу» (автобиография).

По воспоминаниям А. Крученых: «Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь — этот самый манифест к «Пощечине общественному вкусу»... Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.

Помню, я предложил: «Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина...»

Маяковский добавил: «С парохода современности».

Кто-то: «Сбросить с парохода».

Маяковский: «Сбросить — это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода...»

Помню мою фразу: «Парфюмерный блуд Бальмонта».

Исправление В. Хлебникова: «Душистый блуд Бальмонта» — не прошло.

Еще мое: «Кто не забудет своей первой любви — не узнает последней». Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет».

Строчки Хлебникова: «Стоим на глыбе слова мы...», «С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество» (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).

Хлебников по выработке манифеста заявил: «Я не подпишу это... Надо вычеркнуть Кузмина — он нежный». Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел!» (1932).

18 декабря вышел альманах «Пощечина общественному вкусу» (изд. Г. Кузьмина) с коллективным манифестом и стихотворениями Маяковского «Ночь» и «Утро» (первое выступление Маяковского в печати)*.

«Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней...

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке...

Мы приказываем чтить права поэтов:

1). На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).

2). На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

3). С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный Вами Венок грошовой славы.

4). Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования» (Манифест).

Выход сборника вызвал резко отрицательные рецензии в ряде газет и журналов. На фоне сплошной ругани исключением был отзыв В. Брюсова: «Еще менее

- 63 -

удовлетворяют нас такие способы находить новую рифму... какие предлагает В. Маяковский... Однако за пределами этих крайностей остается кое-что не лишенное своей ценности, как новый прием выразительности в поэзии» («Русская мысль», 1913, № 3)*.

В конце декабря — поездка с Бурлюком в «Маячку» (имение в Херсонской губернии, которым управлял отец Бурлюка).1

В поездке написано стихотворение «Порт».

«Во время святок был устроен домашний театр. Играли «Женитьбу» Гоголя. Маяковский играл Яичницу. Подложил громадную подушку, реплики подавал зычным голосом. Правда, текст знал плохо, я суфлировал. Но Яичница получился занятный и вызвал шумные одобрения зрителей» (А. Безваль, 1939)*.

«Летом этим у нас в Чернянке гостил Хлебников; он на данные мной 20 рублей напечатал в Херсоне маленькую брошюру «Оттиск досок судьбы»2. Эта книжечка оканчивалась 1917 годом, «роковым», гибелью империи. Вл. Маяковский и я перепечатали в «Пощечине общественному вкусу» эту страницу. Она явилась пророческой и всей книге придала тогда для нас, видевших вперед, особый отзвук большой важности. Характерно, что, может быть, именно с руки Вел. Хлебникова «предсказателя» в своем «13-м Апостоле» Вл. Вл. Маяковский писал позже: «Вижу идущего через горы времени, которого не видит никто...» (Д. Бурлюк, 1932).

СноскиСноски к стр. 61

1 М. В. Бабенчиков писал об этом выступлении в отчете «О докладе Д. Бурлюка»: «А, между тем, справедливость требует признать, что это было все-таки смелое (порой даже чересчур смелое, хотя бы тогда, когда коснулись имени Врубеля) выступление талантливой, но, к сожалению, неправильно использовавшей свою горячность молодежи. Говорил не один Д. Д. Бурлюк, говорил и поставленный вторым (его доклад «О новейшей русской поэзии») в программе докладчик Маяковский, говорили оппоненты, вставляла свои замечания публика. И это общее, характерное для всего вечера участие «всех» в «разговоре о живописи» (подзаголовок доклада Д. Бурлюка), общем споре, хочется признать значительным» («Новая студия», 1912, № 13, 1 декабря, с. 13—14). (Ред.)

Сноски к стр. 63

1 Эти сведения не совсем точны и восходят к Маяковскому, который в автобиографии сообщает: «На Рождество завез к себе в Новую Маячку». Семья Бурлюков проживала не в Маячке, где находилась почта, а в 10—11 км от нее — в селе Чернянка Нижне-Днепровского уезда Таврической губернии (ныне — Каховского района Херсонской области), где находились главная усадьба и контора Чернодолинского заповедного имения графа А. А. Мордвинова. (Ред.)

2 Речь идет о статье В. Хлебникова «Учитель и ученик», изданной в 1912 году отдельным изданием. (Ред.)