217

МАЯКОВСКИЙ

В РАБОТЕ НАД ПОЭМОЙ

«ПРО ЭТО»

(ТРИ РУКОПИСИ ПОЭМЫ)

Статья З. С. Паперного

«Лаборатория — это жизнь и мозг В. Маяковский |

I

Даже на общем фоне деятельности Маяковского, полной непрерывных сражений с общественными и литературными противниками, судьба поэмы «Про это» кажется особенно драматичной. Поэма, вся, от первой до последней строки, исполненная желания жить по-новому, была встречена бранными и ядовитыми отзывами критики. Когда думаешь об этом, на память приходят строки из самой поэмы:

Газеты,

журналы,

зря не глазейте!

На помощь летящим в морду вещам

ругней

за газетиной взвейся газетина.

Слухом в ухо!

Хватай, клевеща! (IV, 176).

В первой же книге журнала «На посту» поэма «Про это» рассматривалась как лишнее свидетельство «издерганности, неврастеничности» всего творчества Маяковского, поэта «личной и мелкой» темы1.

Как известно, свою задачу напостовцы видели в том, чтобы охранять «пролетарское первородство» литературы. Самый термин — пролетарская литература — понимался ими сектантски, вульгаризаторски, в духе подозрительной настороженности и нетерпимости к «попутчикам», в которых они видели своих потенциальных врагов. По меткому определению Луначарского, напостовцы со своим прямолинейно-«ортодоксальным» отношением к литературе напоминали садовника, который подрезывал высокие цветы и рвал маленькие, подтягивая их кверху; он хотел нивелировать их и в конце концов остался без цветов.

В Маяковском напостовцы видели уже не просто неподходящий по своему «уровню» цветок, но скорее «сорняк», который надо беспощадно выполоть.

218

С безоговорочно отрицательным отзывом о поэме «Про это» напостовцев неожиданно совпали высказывания лефовца Н. Чужака, ярого догматика, убежденного врага всякой «лирики». В поэме он увидел измену Лефу и заклеймил поэму: «Чувствительный роман...», «Не выход, а безысходность»2.

С третьей стороны поэма была атакована имажинистами. Здесь не место подробно говорить об имажинизме как течении. Отметим только, что разногласия между Маяковским и группой Шершеневича, Мариенгофа и других «путешествующих в прекрасном» касались самых значительных вопросов — об отношении поэта к действительности, к революции.

Имажинисты проповедовали полнейшую независимость от современности. «Поэт, — писал Вадим Шершеневич, — это тот безумец, который сидит в пылающем небоскребе и спокойно чинит цветные карандаши для того, чтобы зарисовать пожар. Помогая тушить пожар, он перестает быть поэтом»3.

Естественно, что имажинисты не могли не видеть в Маяковском своего, как они выражались, «лютейшего врага», «осквернителя искусства», пошедшего в «услужение» к новой жизни. Критические обзоры программного органа имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном», носившие откровенный заголовок «В хвост и в гриву», редко обходились без грубых, недоброжелательных отзывов о Маяковском4. Злобным улюлюканьем была встречена и поэма «Про это». «Малограмотная халтура», «тихий ужас» — безапелляционно заявлял рецензент5.

На этом фоне резким контрастом выделяется отзыв А. В. Луначарского. В письме к Маяковскому от 23 марта 1923 г. он, называя «Про это» прекрасной поэмой, говорит: «Я Вас вообще люблю, а за последнее Ваше произведение втрое»6. Высокая оценка поэмы повторялась в самых различных отзывах Луначарского. Однако как ни авторитетен был этот голос — поколебать всеобщего приговора он не мог. Еще в первую половину 30-х годов точка зрения на поэму как «движение вспять», шаг назад, к «личному и мелкому», прочно удерживается7.

Односторонность, ошибочность всех этих отзывов вряд ли требует сегодня подробного разбора. Важно установить одно: единодушие, с каким была отвергнута поэма Маяковского подавляющим большинством критиков, не могло быть случайным. Самая формула поэта — «по личным мотивам об общем быте» — настораживала. Слишком сильны еще были в поэзии, в литературе тенденции отвлеченного, безличного коллективизма, где «мы» начисто поглощало «я».

Именно в этой ограниченности, — исторически объяснимой и даже, на определенном этапе, в какой-то мере закономерной, — разгадка того факта, что против поэмы «Про это» так дружно выступили представители столь различных литературных течений и группировок. В личном, индивидуальном им мерещилось индивидуалистическое.

Естественно, что чем больше освобождалась наша литература от такой ограниченности в толковании вопроса о сочетании личного и общественного, тем меньше оставалось объективных оснований для прежнего грубо «проработочного» отношения к поэме. С середины 30-х годов намечается перелом. Одним из первых, кто высказался за переоценку поэмы, был Николай Асеев. В статье, о которой нам еще придется говорить, он решительно выступил против попыток отмахиваться от социального значения поэмы, сводить ее к индивидуализму8.

Эта же тенденция дает себя знать и в некоторых других работах9.

Читая иные работы, все еще испытываешь ощущение, что поэма находится где-то на отшибе, на «обочине» творческого пути, и роль ее в поэтическом

219

МАЯКОВСКИЙ

Скульптура (бронза) работы А. П. Кибальникова, 1956

Собрание скульптора, Москва

220

развитии Маяковского — второстепенная, эпизодическая. Правда, иногда говорят, что некоторые мотивы «Про это» возникали у Маяковского и раньше. Тут обычно называют стихотворение «О дряни», которое действительно перекликается с поэмой в изображении обывательского «логова».

Однако, если внимательно проследить творческое развитие Маяковского в первые годы Октября, неизбежно приходишь к выводу, что «Про это» и все связанное с ним — не частный эпизод, не случайный «взрыв» лирической стихии, но сложное явление, возникшее в результате долговременной, внутренней подготовки, медленного накопления впечатлений, которые, все нарастали связываясь воедино, привели к тому, что не писать «Про это» для Маяковского было уже невозможно.

Тема обывательщины, тесно переплетенная в поэзии Маяковского дореволюционной поры с темой «жирных», в первый момент после Октября отступает на второй план, оттесняется грандиозностью совершающихся событий.

Однако уже скоро появляются стихотворения, где — в новых условиях — как бы заново возникает эта тема. Читая эти стихотворения, мы угадываем тревожную ноту, свидетельствующую о растущем, все более обостренном отношении поэта к мещанской стихии. Одним из стихотворений, где эта тревожная нота впервые дает себя знать, явилось «Хорошее отношение к лошадям» (1918).

Внешне сюжет здесь предельно прост и даже как будто не очень значителен. Лошадь упала, «отчаялась», думала, что уже не встанет, но — встала и пошла. Однако, в сущности, речь идет о более важном — об отношении поэта к действительности о разных формах мировосприятия. Вначале все заливает «какая-то общая звериная тоска»; затем она решительно перекрывается радостным выводом: «и стоило жить и работать стоило». Центральный образ наполняется новым смыслом. «Звериное» уступает место подчеркнуто человеческому («рыжий ребенок»).

Вместе с тем нельзя не заметить и того, что упавшая лошадь вызывавт сочувствие только у одного поэта (в этом отношении выразительна рифма: «глаза лошадиные — лишь один я...»). Кузнецкий состоит из гогочущих зевак — обывателей. Это какой-то сплошной безликий массив, в котором уже брезжит нечто от того «безлицего парада», который развернется на страницах «Про это».

В годы нэпа тема обывательщины приобретает особую остроту. Вспомним стихотворение «Спросили раз меня...» (1922), направленное против товарищей, которые «повесили нос». Отдельные мотивы этого стихотворения заставляют вспомнить «Про это».

Еще ближе совпадения картин обывательщины в поэме с некоторыми эпизодами агитпьесы 1922 г. «Кто как проводит время, праздники празднуя (на этот счет замечания разные)». Здесь описания рождественских «ужасов» — и свиной окорок к празднику, и елочные игрушки, и пьянство — уже представляют собой своеобразные эскизы к будущей картине, в целом пока еще не осознанной.

Поэмы «Люблю» и «Про это» на первый взгляд мало связаны между собой. В первом случае — радостно провозглашаемая, неизменная и верная любовь, в другом — трагическое, «косматое», омраченное болью, ревнивое чувство. Однако тот конфликт между обывателем, свившим гнездышко под «огнеперым крылом» Октября, и вселенским миром революции, который лег в основу «Про это», уже начинает определяться в «Люблю» («В вашем квартирном маленьком мирике...»).

Нельзя не увидеть переклички между строками поэмы «Люблю», где комнатной любви обывателей противопоставлена большая, равная целому городу любовь поэта («Меня Москва душила в объятьях кольцом своих

221

бесконечных Садовых»), и «Про это», где «любви цыплячьей» противопоставлена любовь, идущая «всей вселенной».

И, пожалуй, еще ясней, непосредственней ощущается перекличка поэмы «Про это» с прологом большой задуманной поэмы о будущем — «IV Интернационал». Этот пролог, связанный единым замыслом с поэмой «Пятый Интернационал», вообще недооценен исследователями.

В прологе, написанном в 1922 г., особенно ярко отразилось переломное время: окончилась война, начинается новый период революции. «Старье» теперь угрожает по-иному. Разбитое на полях сражений, оно лезет в щели быта, зовет к покою, сытости, к утробному существованию. Огонь врага сменился чадом мещанства.

Страшен голод. Но не менее страшен для Маяковского обыватель, живущий «хлебом единым». Отсюда контрастное столкновение: в первых строках — огромные «белые булки», от которых отказывались революционеры, готовясь к «голодному бунту». Но вот теперь, после победы революции и начала мирной стройки, обретена — в перспективе — возможность сытой жизни:

...будет час

жития сытого,

в булках,

в калачах.

Здесь-то и возникает для Маяковского трагический вопрос: неужели же только во имя утробной сытости, на радость обывателю шла борьба?

И тут-то вот

над земною точкою

загнулся огромнейший знак вопроса.

В грядущее

тыкаюсь

пальцем-строчкой,

в грядущее

глазом образа вросся.

Коммуна!

Кто будет пить молоко из реки ея?

Кто берег-кисель расхлебает опоен?

Какие их мысли?

Любови какие?

Какое чувство?

Желанье какое? (IV, 100—101).

И сейчас же, как будто пародируя эти слова, с хихикающим злорадством выползает мещанство и начинает свой самодовольный монолог. Что будет? А ничего — кроме «спанья» да «еды», ничего — кроме бесцельного прозябания.

Уже настало.

Смотрите —

вот она!

На месте ваших вчерашних чаяний

в кафа́х,

нажравшись пироженью рвотной,

коммуну славя, расселись мещане (IV, 102).

В этих словах как бы двойное звучание: наглая злорадная самоуверенность мещанина и тревога поэта, которого пугает, страшит именно то, что радует обывателя.

222

И, конечно, нельзя не почувствовать переклички между этими строками о мещанах, рассевшихся «коммуну славя», и стихами из «Про это»:

Октябрь прогремел,

карающий,

судный.

Вы

под его огнепёрым крылом

расставились,

разложили посудины.

Паучьих волос не расчешешь колом. (IV, 159).

Монолог обывательщины в прологе прерывается криком поэта «Довольно!», его призывом «душу седую из себя вытрясти», начать бунт против «сытости», успокоенности, равнодушия...

Таким образом, не только в стихотворении «О дряни», но и в ряде других произведений 1918—1922 гг. звучит тема, которая, нарастая и развиваясь, ведет нас к «гневной теме» «Про это», к теме, которая, как мы видим, заявилась вовсе не неожиданно.

«Про это» выступает перед нами как важный этап творческого развития Маяковского. Это произведение, написанное в 1923 г., когда страна перешла к нэпу, венчало собой тревожные искания всего периода 1918—1922 гг.

Вместе с тем сама поэма открывала собою новые перспективы для поэта. Не случайно многие образы, родившиеся в период работы над поэмой «Про это», входят в поэму о Ленине — например, «ракушки». В письме-дневнике: «На мне (в твоем представлении) за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек — привычек и пр. гадости»10. Самое решение темы «Про это» как проклятие одиночеству вело к образам поэмы о Ленине, где разрозненные одинокие «люди-лодки» сливаются в единый образ корабля, устремляющегося к коммунизму.

После поэмы «Про это» меняется самый тон поэтического разговора о мещанстве: уже нет отчаяния, на смену ему приходит боевой, горячий призыв к расправе с обывательщиной:

Затянет

тинкой зыбѐй,

слабых

собьет с копыт.

Отбивайся,

крепись,

бей

быт!11

Это очень важное признание: мещанский быт собьет только «слабых» сильные же духом должны, не теряясь, переходить в наступление.

Критикам, любящим говорить с особенным пристрастием и упоением о трагичности образов и картин в поэме «Про это», не мешало бы задуматься, какую роль сыграло это произведение в творческом развитии Маяковского. В самом деле, если поэма была грозой — то грозой очистительной, если кризисом — то спасительным кризисом.

В поэме Маяковский бесстрашно обнажил все волновавшие его тревоги, сомнения, противоречия, ничего не замазывая, не сглаживая, а, наоборот, намеренно заостряя. Он пошел навстречу этим противоречиям, преодолел их и в главном остался победителем.

Только решая противоречия, а не обходя их, вступая в открытый бой с обывательщиной, смог Маяковский расчистить себе дорогу для дальнейшего движения вперед.

223

«Про это» нельзя изолировать от общего круга проблем, волновавших писателя. Без этой поэмы не удастся нарисовать правдивой картины творческого развития Маяковского — без лакировки и «хрестоматийного глянца».

Особые обстоятельства, сопутствовавшие работе Маяковского над поэмой: двухмесячное «отбывание» дома, не совсем обычное для него неотрывное писание за столом — обо всем этом не раз уже рассказывалось. Новый, исключительно ценный материал дают письма Маяковского к Л. Ю. Брик, публикуемые в настоящем томе.

Правда, Маяковский и в других случаях работал над рукописями гораздо больше, чем можно судить по некоторым статьям, из которых следует, что он наносил на бумагу якобы только готовые результаты внутренней работы. Многие из сохранившихся рукописей, записных книжек поэта запечатлели именно самый процесс оформления художественной мысли. Однако ни одна из дошедших до нас рукописей и записных книжек не отражает творческий процесс с такой полнотой. Знакомясь с тремя рукописями поэмы «Про это», особенно с первой, черновой, мы как бы воочию начинаем видеть, осязать самое мышление в образах — в его противоречивости и непосредственности, в его динамике, ассоциативных связях мыслей, картин, рифм, в его исключительной сложности, не поддающейся простому пересказу, чисто логическому комментированию.

Работа над поэмой отражена в трех рукописях: первой — черновой, второй — беловой с правкой и дополнениями, третьей — беловой с поправками. Сохранились они случайно. Устраивая очередную проверку и расчистку своего «поэтического хозяйства», Маяковский выбросил их в корзину. Пользуясь его собственным выражением, он считал, что еще не настолько «заакадемичился», чтобы сохранять черновики для потомства. Но Л. Ю. Брик попросила подарить рукописи ей. Так сохранились и дошли до нас эти драгоценнейшие документы творческой лаборатории поэта.

Впервые рукописи были опубликованы в первом полном собрании сочинений поэта под редакцией Л. Ю. Брик: первая, черновая, — полностью, с соответствующими вариантами, вторая и третья — только в разночтениях12. Удачно была найдена форма публикации — в две колонки: против каждого стиха черновой рукописи справа помещались соответствующие варианты. Однако далеко не все черновые варианты были воспроизведены в этом издании.

Значительно полнее были даны варианты в шестом томе полного собрания сочинений в двенадцати томах13.

Наконец, заново расшифрованы и сверены рукописи для третьего полного собрания сочинений — в тринадцати томах14.

Изучение рукописей началось еще до их публикации. В 1934 г. появилась статья В. В. Тренина и Н. И. Харджиева о работе Маяковского над поэмой15. Авторы не ставили задачей проследить движение «диктуемой, чувствуемой мысли» поэта от туманного замысла к конкретному воплощению. Они привели лишь примеры того, как оформлялись отдельные образы. Статья содержит очень интересные наблюдения, связанные с работой Маяковского над стихом, над строфой, над рифмой.

Исследование, начатое В. В. Трениным и Н. И. Харджиевым, было продолжено Н. Н. Асеевым16. В уже упоминавшейся статье, открывающей пятый том первого полного собрания сочинений Маяковского, Асеев на большом материале оригинально и убедительно показывает, как добивается Маяковский «сгущения, сжатия, сэкономливания фразы, активизации ее», освобождает стих «от обычных литературных и ритмических украшательств». По словам самого автора, тема его работы связана не с «композицией всей вещи». Ее цель в другом — «выявить и проследить энергетику

224

его <Маяковского> работы над строкой, показать детально технологию его творчества в самом его процессе, в действии, так сказать, на ходу».

Многие из наблюдений Асеева связаны с такими тончайшими, едва заметными для невооруженного глаза деталями лабораторной поэтической работы, что статья эта по чуткости восприятия, по филигранности поэтического анализа до сих пор сохраняет свое значение.

К большому сожалению, изучение творческой мастерской поэта, столь плодотворно начатое свыше 20 лет назад в работах Асеева, Тренина и Харджиева, не получило затем должного развития. Не считая отдельных статей, где о рукописях «Про это» говорится мимоходом, с того времени не появилось ни одного исследования, которое было бы специально посвящено творческой работе Маяковского, получившей столь уникальное по полноте рукописное отражение.

Необходимость продолжить начатое изучение диктуется несколькими соображениями. Во-первых, исследование рукописей «Про это» позволяет расширить наши представления об идейном содержании поэмы, о том, как конкретно происходило в работе над произведением преодоление «личного и мелкого», выход за пределы узко-интимного — в мир общественной жизни и борьбы. Мы говорили, что поэма органична для творчества Маяковского, неразрывно связана со многими его произведениями предшествующих и последующих лет. И выводы о поэме важны не только для нее непосредственно, но и для понимания логики творческого развития поэта в целом.

Во-вторых, это исследование приближает нас к пониманию самой специфики работы поэта, его мышления в образах и всего того, что мы часто не совсем точно зовем «технологией» творчества. И здесь выводы касаются не только данного произведения, а в известной мере выходят даже и за рамки творчества Маяковского. Изучение рукописей, запечатлевших мучительно-напряженную — до исступления! — работу Маяковского над каждой строкой, позволяет многое понять в специфике художественного творчества, в том, как мыслит, чувствует, трудится поэт, как добивается, чтоб «мысль изреченная» была не «ложью», но единственной, ничем другим незаменимой правдой.

II

Существует такое представление: сначала поэт создает некий замысел, затем — конкретизирует его, «заполняет»; от абстрактных представлений он идет к живым подробностям, деталям, от общего — к частному. Произведение пишется примерно так, как строится дом: сначала — фундамент, затем — железо-бетонный каркас, стены, а уж потом отделочные работы.

Едва только погружаешься в чтение первой черновой рукописи «Про это» — становится особенно ясно, как далека эта незатейливая схема от того, как действительно происходит творческий процесс. Замысел рождается у Маяковского в неразрывной связи с живыми чертами образа, с элементами поэтического оформления. Можно сказать, что произведение растет не как дом, а одновременно и «сверху», и «снизу», извне и изнутри.

Вот, например, Маяковский записывает: «Хлебов — любовь» (1-я рук., л. 37 об.). Что это — простая заготовка рифмы впрок? Не только. В контрастной рифме схвачено, может быть, самое главное противоречие, которое легло в основу всего замысла: противоречие между настоящей, свободной любовью и утробным бытом; то противоречие между «житием сытым

225

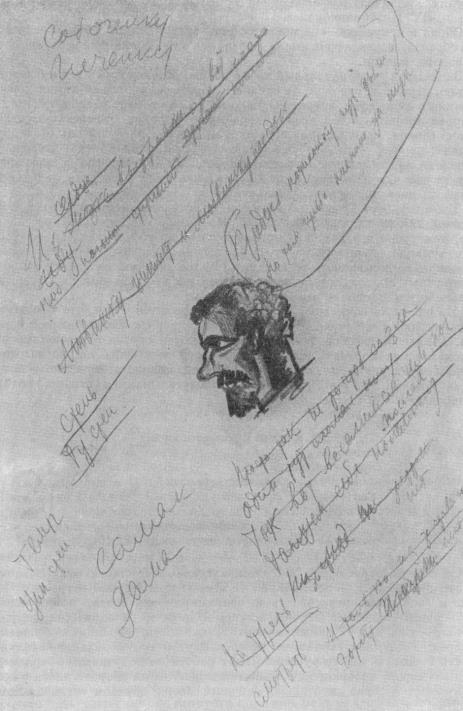

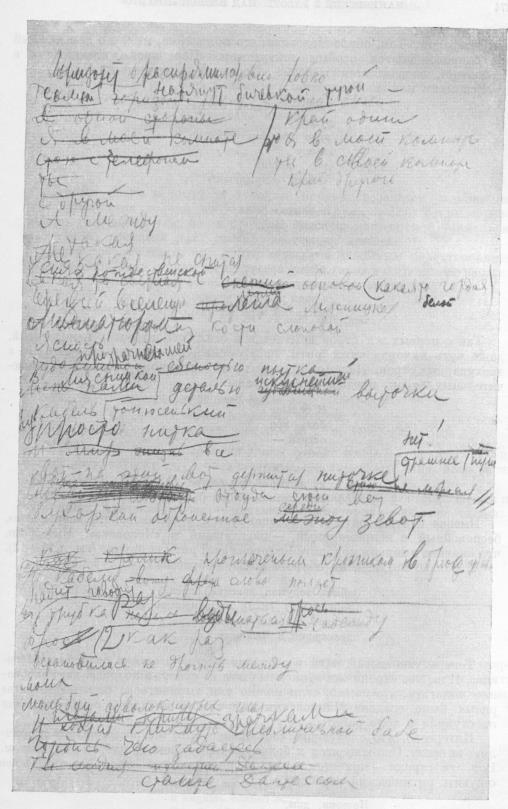

ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.

Собрание Л. Ю. Брик, Москва

226

в булках, калачах» и «революцией духа», которое отчетливо проступало уже в «IV Интернационале».

Образ в искусстве — не момент формы только; самое идейное содержание образно, и рождается мысль в сознании художника уже неотделимо от образного начала.

Записывая первоначальный текст поэмы, Маяковский идет последовательно, строка за строкой, от начала к концу, не прерывая линии повествования и не забегая вперед. Однако на левой стороне разворота (т. е. на обороте листов) он все время набрасывает строки, опережающие текст. Иначе говоря, произведение предстает в его воображении как бы в двух планах: первый — то, что уже пишется сейчас, второй — то, что еще не написано, но мысленно предвосхищено, предощущается в заготовке, в наброске. Отсюда как бы «двойное видение» поэта: работая над данной строфой, поэт прозревает и дальнейшее.

Известно, что Пушкин писал предварительные «планы» своих поэм. Маяковский никогда этого не делал. Но, как видим, это вовсе не значит, что, приступая к работе над произведением, он не ощущал его — пускай еще туманно, эмоционально-расплывчато — в целом. Те «опережения» основного записываемого текста, которые мы находим на многих оборотах рукописных листов, как бы заменяли ему план — они намечали стержень дальнейшего идейно-образного движения.

На одном из начальных листов поэмы говорится о том, что «взмедведилось» герою, превратившемуся в косматого зверя, о «протекающей комнате». А налево, на обороте, уже набрасываются строки о неумолимо приближающемся мосте, о человеке из-за семи лет. Одна только заготовка рифмы определяет тему и характер всего его монолога: «брюшко — петушком» (1-я рук., л. 9 об.). В ней уже предугадываются строки, которые в окончательном тексте прозвучат так:

Ты, может, к ихней примазался касте?

Целуешь?

Ешь?

Отпускаешь брюшко?

Сам

в ихний быт,

в их семейное счастье

наме́реваешься пролезть петушком?! (IV, 151).

И резким, энергичным почерком, наискось всего листа, тут же записывается: «каменист — коммунист». В момент трагической встречи с Человеком, воплощающим совесть и непримиримость поэта, прикрученного к перилам «канатами строк», ждущего, пока не придет «спаситель-любовь», — уже в этот самый момент Маяковский, уносясь воображением вперед, записывает строки, которые войдут в третью, заключительную, часть поэмы. В тексте рукописи идет работа над строками о «размедвеженьи» героя, превращении комнатки в реку, а на обороте листа уже перекрывается образ смертельно раненого зверя образом «медведя-коммуниста».

Не только отдельные строки, но самое движение поэтической мысли запечатлено в черновой рукописи.

На л. 17 — рассказ о том, как поэт, ворвавшись в «семейную норку», зовет родных бежать с ним на помощь ожидающему спасения Человеку. А на обороте — герой, уже вырвавшись, отбросив «ступеней последок», подкрадывается к квартире любимой и слушает пошлую, пьяную болтовню гостей. И тут же, крупными буквами: «собачонку — печонку»; и может

227

быть, уже тогда зарождаются строки из заключительной главы:

Я люблю зверье.

Увидишь собачонку —

тут у булочной одна —

сплошная плешь, —

из себя

и то готов достать печонку.

Мне не жалко, дорогая,

ешь! (IV, 183).

Поэма «обступала» Маяковского, перед ним как бы роились образы из начала и из конца, он уже ощущал произведение в его общих очертаниях, в его объемности. И особенно интересно, что, работая над самыми трагическими эпизодами, он уже думает о заключительной главе, дышащей радостью и жизнеутверждением. Оптимистическое в «Про это» не «приписано» в конце произведения, оно буквально прорастало в ходе работы.

Когда же Маяковский непосредственно приступил к писанию заключительной главы, это одновременное «роение» сразу нескольких, многих образов стало особенно напряженным, интенсивным.

Вот оборот л. 36:

[стае]* стаям [наверстаем] | направо налево раздать | |

дорожа аллей |

На одном листе — первые «ростки» трех гениальных четверостиший: «Я любил... Не стоит в старом рыться...», «Может, может быть, когда-нибудь дорожкой зоологических аллей...» и «Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей...».

Эта способность — умение поэта ощутить произведение, «охватывая разом», — характерна не только для работы над поэмой «Про это». Нам уже приходилось говорить об исключительной интенсивности творческого процесса, отраженного в записных книжках периода работы над поэмой о Ленине17.

Итак, первая особенность работы над поэмой «Про это» (и в то же время отраженная в рукописях других поэм) — постоянные «опережения» в записях текста, прорывы в глубь произведения, умение охватить его целиком, желание ощутить, наметить стержень дальнейшего развертывания образа. Иначе говоря, образ, предстающий перед Маяковским, возникает и в его первоначальном обличии и — одновременно — в наметках его дальнейшего развертывания, до которого пока еще поэт не «дошел», но которое уже сейчас предугадывает, предосознает.

Мы видели, что иногда, намечая какую-то одну сторону образа, Маяковский, прорываясь вперед, в какой-то мере и «преодолевает» ее. С этим связана важная особенность работы над поэмой, которую можно было бы сформулировать так: преодоление трагедии.

228

На протяжении всей рукописи поэт последовательно стремится к тому, чтобы обуздать разыгравшуюся, «расплеснувшуюся» эмоциональную стихию — все, что связано с неизбывностью страданий, с мыслями о самоубийстве, с неврастеническим ощущением надрыва, ужасов, кошмара.

Поэма писалась в дни тяжкого и сложного морально-психологического кризиса. Больше того — выходом из этого кризиса, спасительным и победным, и явилась поэма. Работа над стихом и работа над собой в глубоком смысле этого слова — сливались. Маяковский принимался за писание, пользуясь его выражением, «раздираемый» мрачными мыслями, ревностью, сомненьями, отчаяньем, исполненный железной решимости во всем разобраться, все это одолеть и победить.

«... Ты должна знать, — писал он Л. Ю. Брик, имея в виду их предстоящую встречу 28 февраля, — что ты познакомишься 28<го> с совершенно новым для тебя человеком»18.

Маяковский боролся с самим собой, стремился проверить, проконтролировать, а если надо, то и смирить инстинктивное, эмоционально-стихийное, в чем сквозит непреодоленное смятение, ужас, может быть, даже растерянность.

Мысль о смерти маячила перед ним, пугая и дразня. Асеев верно заметил эту важную линию поэмы, связанную с преодолением темы смерти, самоубийства19. Попробуем проследить это по рукописям.

На втором листе читаем:

Эта тема пришла остальные оттерла

и одна безраздельно стала близка

эта тема дуло...

Затем «дуло» зачеркивается. Строка переправляется:

Эта тема ножом подступила к горлу (1-я рук., л. 2).

Мысль о смерти не оставляет поэта, и следующая четвертая строка записывается так:

Эта тема дулом стоит у виска.

Во второй рукописи Маяковский снова отводит от себя это «дуло»:

Эта тема ножом подступила к горлу.

Молотком разгремелась от сердца к вискам (2-я рук., л. 2—3).

Тема, грозившая смертью, теперь гремит молотком. Но «молоток» — слово, не совсем подходящее по форме. В данном контексте оно недостаточно значительно. Грозной теме больше подходит «молот», нежели простой «молоток». И строка переделывается:

Молотобойцем от сердца к вискам.

Наконец, в третьей рукописи строка еще больше усилена:

Молотобоец!

От сердца к вискам (3-я рук., л. 3).

Вот какие существенные изменения претерпела только одна строка вступления.

На этом примере ясно видны важные перемены, касающиеся уже не одной строки, а всей поэмы. Однако эти общие перемены составляются из многочисленных маленьких поправок, из которых ни одна сама по себе не имеет решающего значения, но которые в сумме своей дают важные

229

результаты. Вот почему нам придется говорить и о «мелочах» — нельзя забывать, что большое в искусстве часто возникает как итог многих «бесконечно малых».

...Герой неудержимо несется к мосту:

Видней и видней ясней и яснее.

Как смерть неизбежно

он будет он вот (1-я рук., л. 10).

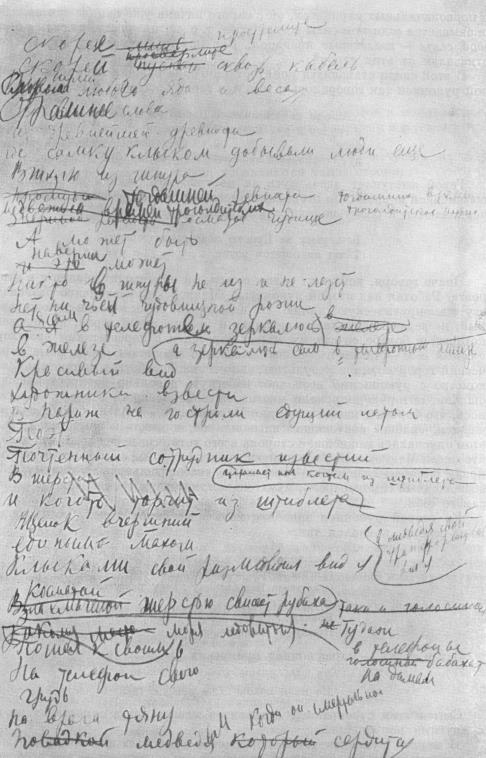

ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.

Выполнена А. М. Родченко

Затем слова «как смерть» перечеркиваются. И строка уже выглядит так:

Теперь неизбежно он будет

он вот.

Опять-таки, перед нами поправка, которую можно правильно понять в соотнесении со многими другими.

230

Та же тема преодоления смерти с большой силой звучит в одном из черновых вариантов, не вошедших в окончательный текст поэмы:

Назад моя смерть. Не хочу не ступлю

Живому своих не навяжете воль вы

Смотрите бросаю смотрите

топлю

Я в вашем мертвом море револьвер (1-я рук., л. 22).

Эта строфа относится к тому моменту, когда перед героем вдруг расплываются очертания обывательского логова и возникает «разросшийся Бёклин» — «Остров мертвых», уже не как картина живописца, а как картина-образ чуть ли не всего мертвого обывательского царства. Перед ним сошедший со стен недвижный перевозчик, окутанный саваном. Вот этому-то царству смерти, этой разросшейся бёклиновской картине, столь популярной у обывателя, и бросает поэт свои слова. Трудно сказать, почему эта строфа не удовлетворила Маяковского. Во второй рукописи он снова включает ее с поправками, а потом вычеркивает. Во всяком случае, ее возникновение как-то связано с другими приведенными выше примерами.

В том же направлении идет правка многих других строк поэмы.

В начале первой главы набрасываются строки о поэме:

Она и он трагедия моя

Не темой трагичен я

Трагичен тем, что он это я

Она — это жизнь моя (1-я рук., л. 3).

Затем такое категорически обобщающее определение поэмы как трагедии отклоняется:

О нем и о ней баллада моя

Не темой трагичен я

Трагичен тем, что он это я

а она — любовь моя.

Третий вариант:

Он и она баллада моя

Не темой страшен я

Страшно то, что он это я

И то, что она моя.

Наконец, в четвертом варианте вместо «Не темой страшен я» — «Не страшно нов я». Ощутительная разница. В первом случае действительно «страшный» смысл, во втором он как бы снижается обычным, разговорным, даже чуть шутливым «не страшно нов я». После этого оборота последние две строки четверостишия, не потеряв трагического оттенка, утратили тот односторонне-трагедийный, безоговорочно-«страшный» смысл, который был в первых вариантах. Поэтому можно сказать, что четыре варианта строфы — четыре ступени в осмыслении темы произведения, в постепенном отказе поэта от того, чтобы сводить всю поэму только к трагедии.

Думается, что и без специальных комментариев ясно, почему Маяковский отказался от одних вариантов и заменил их другими.

I | Ясность. Чудовищной ясностью пытка. | |

II | Ясность. Прозрачнейшей ясностью пытка. | |

I | ...деталью чудовищной выточки. | |

II | ...деталью искуснейшей выточки (1-я рук., л. 6). | |

I | А мост удаляется стра<шным> | |

II | А мост удаляется невским течением (1-я рук., л. 10 об.). |

231

I | Пять лет с меня глаз эта пропасть не сводит | |

II | Семь лет с меня глаз эта бездна не сводит | |

III | Семь лет с меня глаз эти воды не сводят (1-я рук., л. 11). | |

I | За день от проклятой фигуры с моста. | |

II | За день от зовущей фигуры с моста. | |

III | За день от моей фигуры с моста. | |

IV | За день от ужасной фигуры с моста (1-я рук., л. 12). | |

V | За день от моей фигуры с моста (2-я рук., л. 15). | |

VI | За день. От тени моей с моста (3-я рук., л. 18). | |

I | Приста... | |

II | Стою у стенки я не я | |

III | У стенки в страхе я не я (1-я рук., л. 26). | |

IV | Приставлен к стенке | |

V | Стою у стенки. |

В последнем примере, отбросив после колебаний слова «в страхе», Маяковский заменил было строчку оборотом «Приставлен к стенке». Но «приставить к стенке» — значит «расстрелять». И вместо первоначальных «смертельных» вариантов появляется окончательный, лишенный «исступленности» — «Стою у стенки». Нет нужды продолжать перечень всех этих случаев, когда Маяковский снимает с образов и выражений оттенок «ужасного», «чудовищного», «проклятого».

Особенно значительной представляется правка одной строки монолога Человека из-за семи лет. В первоначальном варианте он говорил:

У лет на мосту, на презренье на смех

бредовой любви искупителем значась...

Разговор поэта со своим лирическим двойником, судьей, со своей совестью, — важнейший момент развития поэмы. Но если та, настоящая любовь, которую как спасения ждет человек, «бредовая», — это сразу же накладывает отпечаток на всю поэму. Во втором варианте:

Забытой любви искупителем значась (1-я рук., л. 27 об.).

Но «забытой» — звучит слабо и неточно. Дело ведь не только в том, чтобы просто напомнить о любви.

Маяковский переделывает «забытую любовь» на «небывшую» (1-я рук., л. 28). Но здесь любовь словно оторвалась от жизни. Очевидно, поэт почувствовал это и во второй рукописи внес поправку

У лет на мосту

на презренье

на смех

земной любви искупителем значась... (2-я рук., л. 36).

Так движется образ: от «бредовой», «забытой», «небывшей» любви — к любви земной. Вряд ли можно движение этого образа отделить от общего направления, в котором шла работа поэта над текстом.

Иногда ощущение надрыва сквозило в мельчайших деталях. Телефон «тряся ручоночкой дом-погремушку», вначале «тонул в рыданьи звонков» (1-я рук., л. 4 об.). Потом весь дом гремел в «исступленно сумасшедшей руке телефона» (1-я рук., л. 5). Затем все это исступление снимается, образ становится яснее и строже:

Тряся

ручоночкой

дом-погремушку,

тонул в разливе звонков телефон (2-я рук., л. 6).

232

И самая главка, сначала названная — «Неистовство звоночищ, звонков и звоночинок» (2-я рук., л. 6), затем — «звоночное неистовство» (3-я рук., л. 7), в печатном тексте получает другое название — «Телефон бросается на всех».

В другой главке рукописное название «Бешеный телефон» уступает опять-таки более сдержанному — «По кабелю пущен номер».

Интересна переделка строк, где говорится о «пробуждении» поэта в начале третьей части:

Пристает ковчег

Сюда лучами

[С] Пристани* эй кидай канат ко мне

[отчего ж] И сейчас же в ужасе плечами

ощущаю тяжесть и мороз камней (1-я рук., л. 33).

Это — важное место. После главы «Ночь под Рождество» поэт, словно стряхнув с себя, как наваждение, все обиды, недоразумения, горести, начинает новую главу поэмы. Слова «в ужасе» здесь неуместны, они написаны скорей всего в силу своеобразной «инерции». И во второй рукописи начинается переделка (2-я рук., л. 43), в результате чего пробуждение освобождается от налета «ужасного».

Последовательно освобождаясь от неоправданного, непомерного нагнетения «безумных», «чудовищных» образов, Маяковский отбрасывает большой отрывок, весь пронизанный ощущением надрыва, кошмара, «беспамятства».

В первой и второй рукописях в том месте, где перед поэтом неотвратимо встает образ любимой и он решает бежать к ней, следовали стихи:

Мне кажется

вижу

не глазом

иначе

белою ночью

насквозь

на Неве...

Руки ломает, ломает и плачет.

Затихла.

А если это навек.

Нет!

Окна глотает глотками впадин

глазных

не сводит взора и ждет.

Ежесекундно

изо дня на день

смотрит

за угол загну —

и вот...

Убивший любовь

не успевший и вылезти

я рвусь

но как посмотреть в глаза

Как буду просить о несбыточной милости.

Она не пойдет.

Не надейся.

Назад.

233

Валю на память беспамятства глыбы.

Но мозг покрывает сердечную дробь.

Назад!

Надежду из черепа выбей.

Назад

В Лубянский проезд или в гроб!

Но только назад надрывается рот

А сердце ногам приказало — вперед! (2-я рук., л. 29—30).

МАЯКОВСКИЙ

Фотография Моголи Наги, 1924 г.

Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва

Эти строки «о глыбах беспамятства», о героине, ломающей руки, возможно, были отброшены Маяковским потому, что они — подобно многим другим зачеркнутым вариантам — заменяли глубокое раскрытие трагического конфликта нагромождением «страшных» эпитетов. Освобождая текст произведения от «ужасов», «проклятий», «бездн», «пропастей», от эпитетов — «проклятый», «страшный», «чудовищный» и т. д., Маяковский не отказывался от трагического, но отделял его от ненужной надрывности, истерической надломленности. Недаром он вычеркивает слова, где герой называет себя «неврастеником» (1-я рук., л. 9), спотыкающимся «лунатиком» (1-я рук., л. 24; 2-я рук., л. 30).

Своеобразие поэмы «Про это» в немалой степени связано с тем, что самая широкая постановка этических проблем сплавлена здесь с сугубо

234

личными мотивами (вспомним определение: «По личным мотивам об общем быте»), с подчеркнуто фактическим, почти документальным автобиографическим материалом. При этом возникала опасность, чтобы приближенные к реальным прототипам образы не утратили бы своей типичности, не заслонили бы широкого социального фона. В ходе работы над поэмой Маяковский последовательно стремится раздвинуть границы изображения, связать непосредственно описываемое с более широким планом. Исследователи уже не раз отмечали, что героиня, вначале названная как реальное лицо:

Лиля в постели

Лиля лежит — (1-я рук., л. 3),

затем выступает уже, как «она». Образ становится шире, он уже не сводится к прототипу.

Многие поправки, внесенные Маяковским во второй рукописи, продиктованы этим желанием расширить рамки изображения. Описывается разговор по телефону, словесная «дуэль», где решается вопрос жизни или смерти героя. Домработница «отмеряет шаги секундантом». Герой застывает в напряженном ожидании:

Весь мир остальной отодвинут куда-то

Лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Окаменели сиренные рокоты

Колес и сирен суматоха не вертит.

Лишь поле дуэли

да время-доктор

с бескрайним бинтом исцеляющей смерти (2-я рук., л. 7).

Здесь герой как бы отъединился от всех: то, что происходит с ним, важно только для «него» и для «нее», не имеет отношения к остальному миру. Но вот Маяковский вписывает карандашом на полях рукописи небольшую вставку, которая сразу же меняет картину. То, что происходит между «ним» и «ею», обретает теперь огромное жизненно-важное значение для многих. После слов: «Лишь трубкой в меня неизвестное целит» — появляются строки:

Застыли докладчики всех заседаний

забыв закончить начатый жест

Как были рот разинув сюда они

смотрят

на рождество из рождеств.

Им взвиделась жизнь от дрязг и до дрязг

дом их

единая будняя тина

будто в себя

в меня смотрясь

ждали

смертельной любви поединок.

Не просто «люди», а именно «докладчики всех заседаний» застыли в ожидании. Так еще больше подчеркивается: «официальное» и «личное» не оторваны друг от друга, жизнь неделима. «Докладчики» смотрятся в поэта «будто в себя». То, что решает он, волнует тысячи людей.

Маяковский стремится построить повествование так, чтобы от каждого «личного» образа отбрасывалась большая тень — своего рода проекция, охватывающая неизмеримо более широкие границы. Он как бы хочет сказать: «Все, что происходит со мной, касается не только меня. Ищите то же самое у себя, в себе!».

235

Точно так же раздвигаются и рамки изображения обывательщины. «Семейная норка» вначале — место, где обитает данная семья. Затем это уже своего рода клеточка повсеместной обывательской «семейщины».

Герой бросается к своим родным («Инстинкта нитью притянут родными»). Сбоку появляется карандашная вставка:

За мною лишь в ночи теряются точкой

Сын за сыном дочка за дочкой.

Чтобы еще шире раздвинуть масштаб, поэт вносит поправку:

За мною всемосковские точка за точкой...

Появляется название главки — «Всехные родители» (2-я рук., л. 19).

В третьей рукописи границы еще больше раздвигаются. За героем несутся уже не «всемосковские», а «всероссийские... сын за сыном, дочка за дочкой».

Как и в предыдущем примере поэт стремится к тому, чтобы в данном индивидуальном образе отчетливей сквозило нечто более широкое, обобщенное, «всехное».

Та же линия — от частного к общему — ощущается в работе над эпизодом с посещением квартиры «Феклы Двидны».

Изо всех щелей лезут обитатели этого обывательского логовища.

Ползут с под шкафа чтецы почитатели.

Весь безлицый парад подсчитать ли (2-я рук., л. 24).

И сбоку карандашом приписываются строки:

Идут и идут процессией мирной

Блестя из бород паутиной квартирной.

Все так и стоит столетья как было

Не бьют и не тронулась быта кобыла

Лишь вместо хранителей духов и фей

Ангел-хранитель жилец в галифе... (2-я рук., л. 24).

Перед нами уже не просто жильцы одной квартиры, но длинная, бесконечная «процессия». И все это связывается в обобщающий образ застывшей на одном месте «кобылы быта».

Как видим, Маяковский, перечитывая вторую рукопись с карандашом в руках, рядом последовательных поправок старается вывести изображение за пределы узко автобиографического, лишить его какой бы то ни было замкнутости, изолированности.

Вся поэма построена на движении от «клетушек» и «нор», от «личного» и «мелкого» — к огромному миру, где на первый крик — «товарищ!» — оборачивается земля. Эта линия дает себя знать не только в композиции поэмы, но и в другом ее «измерении» — в том направлении, в каком идет переработка отдельных эпизодов.

Особый интерес представляет история заключительной строфы («Чтоб жить не в жертву дома дырам...»).

В первой рукописи, в сцене посещения семьи Маяковский пишет:

Весь мир разодрала семья на клетушки

Что дом?

В нем льня к самчихе ежатся душки

Сидят у крыши под курьим крылом.

И сразу — как контраст этой картине повсеместного благоденствия обывателей:

Чтоб слезть с моей любвищи дырам

236

Затем новые варианты:

Бегу кричу квартирным дырам...

Любовь несу не дома дырам...

Так возникает четверостишие:

Любовь несу не дома дырам

Семья должна сегодня стать

Отец по крайней мере миром

Землей по крайней мере мать (1-я рук., л. 17).

Так в ходе «преодоления» образа прочно и удобно угнездившихся повсюду обывателей возникает строфа, которая несет в себе идеал поэта, его призыв к жизни, построенной на началах свободного товарищества и братства. Опять мы видим, что жизнеутверждающий итог произведения вырастает из самых его «недр», а не служит простым довеском.

Работа над заключительной строфой, впервые возникшей в ходе работы над «семейным» эпизодом, была особенно напряженной и трудоемкой. Вслед за приведенными тремя вариантами первой строки записываются еще пять, пока, наконец, в восьмом варианте она не обретает окончательный вид: «Чтоб жить не в жертву дома дырам» (см. 1-я рук., л. 17, 23 об., 37 об.). Десять вариантов перебрал поэт, работая над второй строкой. Один из них был такой:

Умрите по квартирным дырам

Умрите или должен стать... (1-я рук., л. 23 об.).

Но это настойчивое, категорическое «умрите» уже не годилось для последней строфы, полной пафоса утверждения мечты, призыва ко всему человечеству.

Не удовлетворил Маяковского и такой вариант:

Чтоб мог в моем семействе стать... (1-я рук., л. 37 об.).

Получался суженный смысл, касающийся только «моего семейства». Очевидно, по этой же причине были отвергнуты и следующие варианты:

Чтоб мог в семье поэта стать...

Вместо «в семье» появляется более расширительное «в родне», а вместо ограничивающего смысл строки: «Чтоб мог в семье поэта стать», появляется: «Чтоб мог в родне отныне стать». Та же перестройка происходит и в других заключительных строфах. Вместо —

нынче недолюбленное наверстаю (1-я рук., л. 37)

в первой рукописи — во второй:

нынче недолюбленное

наверстаем (2-я рук., л. 49).

Одна из самых важных строф заключения выглядела вначале так:

Чтоб день, который горем старящ

не христарадничать моля

чтоб вся на мой первый крик

товарищ!

оборачивалась земля (1-я рук., л. 37 об.).

И здесь вносятся существенные уточнения. В приведенном вариант, строфы поэт мечтает о том, чтобы вся земля оборачивалась на его призыв

237

Но мысль растет, и то, что здесь относится только к поэту, обретает характер более широкого обобщения:

чтоб вся на первый крик товарищ

оборачивалась земля (1-я рук., л. 38).

Так все более крупным, многоохватным становится замысел. Читая черновики, кажется, видишь, как — пользуясь словами Маяковского — «сила кругами, ширясь, расходится миру в мысль».

Расширение рамок, границ изображения помогало преодолевать ощущение безнадежной неизменности обывательского мира.

В первоначальной записи эпизода «Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми» читаем:

Минутным штурмом с позиций сбит

Опять окопался [стенами] тарелками быт (1-я рук., л. 21 об.).

Безрадостные и несправедливые строки... Революционный штурм кажется «минутным» по сравнению с неодолимой стихией мещанства. «Не тот» эпитет отбрасывается, двустишие уже выглядит так:

Отчаянным штурмом с позиций сбит

Опять окопался привычками быт (1-я рук., л. 22).

Но и здесь чувствуется безнадежность. Во второй рукописи двустишие снова переписывается и — вычеркивается. Вместо него теперь следуют слова:

А тот стоит в перила вбит

он ждет

он верит — скоро.

Я снова лбом

я снова в быт

Вбиваюсь слов напором (2-я рук., л. 27).

Здесь уже нет прежнего беспросветно-тоскливого ощущения: лишь на минуту потревоженный штурмом, опять, невредимый, прочно окопавшийся быт... На первом плане теперь активное отношение поэта, атакующего старый быт.

Рисуя обывательское житье, Маяковский в первых набросках изображал его как бы вне времени и пространства, вне связи с эпохой революции.

Во вторую рукопись переносятся уже знакомые нам строки:

Весь мир разодрала семья на клетушки

Что дом?!

В нем льня к самчихе ежатся душки

Сидят у крыш под курьим крылом (1-я рук., л. 17; 2-я рук., л. 21—22).

Мещанство здесь дано безотносительно ко времени, как бы само по себе. Маяковский перечеркивает строфу и сбоку карандашом набрасывает новый текст:

Хлеб любой обернется в камень

Любая коммуна скрутится комом

Столетия тихо жили домками

дома отобрали зажили домкомом.

В этом сильном, исполненном яростной насмешки четверостишии обывательщина дана уже не как «независимая величина», но в контрастном столкновении с коммуной, с Октябрем. И уже естественным стал переход к следующим строкам: «Октябрь прогремел карающий, судный...», —

238

где этот контраст получает дальнейшее развитие. Не совсем удачно, пожалуй, одно выражение: «Дома отобрали...». Ведь здесь гнев поэта направлен даже не столько против крупных собственников-домовладельцев, сколько против мелких хозяйчиков, обывателишек, вьющих гнезда под могучим крылом Октября. В третьей рукописи этот «домовладельческий» оттенок снят:

Сомнете периной

и волю

и камень

Коммуна

и то завернется комом.

Столетия

жили своими домками

и нынче

зажили своим домкомом (3-я рук., л. 25).

В чем смысл всех этих поправок, для чего они? Не для того, конечно, чтобы хоть как-нибудь притупить остроту конфликта. Смысл их в том, чтобы отвлеченное противопоставление поэта и обывательщины «вообще» перевести в остро социальный конфликт, неразрывно связанный с «карающим, судным» Октябрем. Освобождая повествование от некоторых чрезмерно автобиографических подробностей, Маяковский одновременно идет по пути насыщения текста социально-историческим конкретным материалом. Один только контрастный каламбур «домками — домкомом» сразу же воссоздает атмосферу данного неповторимого времени.

Вначале конфликт поэта и обывательщины носил односторонний характер еще и в другом отношении. Поэт выступал как некое абсолютное воплощение антимещанских настроений; ему неведомы ни колебания, ни сомнения. Он исполнен невероятной силы, свободен от каких бы то ни было «родимых пятен».

В первой рукописи, после многих предварительных набросков, появляются строфы (в сцене разговора героя с родными):

Я встал

У тетки задвигался чепчик

У мамы смешной старушечий страх

куда он Оля держи его крепче

я выдернул руку

не трогай сестра

поэтовы штучки думаешь

Ленский

Второе облако пишет в штанах

Сегодня

Я слиток силы вселенской

я дуб с корнями выверну в мах (1-я рук., л. 17).

Во второй рукописи эти строки переписываются, а затем, в процессе карандашной правки (как мы уже имели и еще будем иметь случаи убедиться — весьма значительной по существу), — вычеркнуты. Думается, что такое возвеличение мощи героя, не лишенное некоторой риторики, упрощало замысел поэмы. Ведь весь ее смысл как раз в том, что одинокий, гневный, мятущийся герой приходит к братству со всей землей, со всей вселенной и в этом обретает свою силу. В неразрывности связи с «краснофлагим строем», в радостном ожидании будущего — «изумительной жизни», в ненависти ко всему, что в нас «ушедшим рабьим вбито», в ощущении товарищества со всем миром, переделываемым революцией, — вот в чем сила героя, прошедшего большой, сложный путь испытаний и горестей. А тут,

239

ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.

Собрание Л. Ю. Брик, Москва

240

в первоначальных вариантах, он с самого начала уже как бы сам по себе, оказывается «слитком силы вселенской», т. е. мотив обретения силы в большой семье — коллективе пропадал. Вот почему, думается, Маяковский отказался от этих строк*.

В этой связи становится понятной еще одна важная поправка. В первой рукописи так говорилось о том, что герой бросается к своим родным:

...Вот-те на Мясницкой Вот-те на Арбате

с трудом в уме шевеля адресами

бегу

лечу созывать и набатить (1-я рук., л. 15).

Герой выступает здесь чуть ли не трибуном, никак не связанным с «семейной норкой». Во второй рукописи эти стихи правятся, а затем вычеркиваются и сбоку появляются карандашные строки:

Во-первых на Пресню сюда по задворкам

Тянет инстинктом родимая норка (2-я рук., л. 19).

Иначе говоря, конфликт осложняется, он происходит теперь и в душе поэта. Работая над второй рукописью, Маяковский настойчиво развивает эту «самокритическую» линию. Не идеальный, односторонне-положительный, не ведающий никаких разладов и противоречий герой, но человек, который в борьбе со старым миром борется и с пережитками прошлого в самом себе — таким все более явственно предстает перед нами лирический герой поэмы в результате напряженной работы над текстом. Знакомство с рукописями позволяет избегнуть довольно распространенной ошибки, которую допускали многие из нас, писавших о поэме. Получалось, что борьба с мещанством для Маяковского — только борьба с окружением, сплошь состоявшим из пошляков, циников и обывателей. При этом опускалась важнейшая сторона всего того, что переживал, что делал, что писал Маяковский в тот период: яростная борьба за новое в быту, расправа с обывательщиной и — предельная требовательность к самому себе, беспощадный самоконтроль, мучительная, но целеустремленная переделка самого себя.

Во второй рукописи эпизод с мальчиком-самоубийцей, погибающим из-за любви, кончался так:

Был вором ветром мальчишка обыскан.

Попала ветру мальчишки записка.

Стал ветер Петровскому парку звонить.

«Прощайте...

Кончаю...

Прошу не винить».

Затем сбоку — карандашная приписка:

До чего ж

На меня похож (2-я рук., л. 18).

Смысл этих строк также становится ясным, когда сопоставляешь их с другими поправками.

В первой рукописи герой порывает с «любовью цыплячьей», бежит из «родимого места». Он бежит одинокий, непонятый и — что особенно важно — никак не ощущающий связи с чуждым ему миром.

241

Во второй рукописи появляется новая строфа:

Бегу и вижу. Всем в виду

Кудринскими вышками

Себе навстречу сам иду

С подарками подмышками (2-я рук., л. 22).

Развивая ту же тенденцию к выявлению «родимого» и ненавистного в самом себе, Маяковский вносит существенную поправку и в текст эпизода «Муж Феклы Давидовны...».

К описанию бесконечной «процессии» обывателей, лезущих из нор, из-под кроватей, из-под столов, добавляются такие строки:

...Но самое страшное

по росту

по коже

одеждой

сама походка моя

в одном

узнал

(близнецами похожи)

себя самого

сам — я. (2-я рук., л. 24).

Итак, лирический герой, свободный от каких бы то ни было «связей» с миром обывательщины, теперь ощущает собственную сопричастность ненавистной стихии.

Как видим, стремясь освободиться от эмоционального «перехлеста», Маяковский все глубже раскрывает сложный драматизм конфликта, вдвойне мучительного, ибо герою приходится, сражаясь с врагами, вести борьбу и с самим собой.

В первых вариантах герой выступал как некто, стоящий «над» обывательщиной и «вне» ее, неодолимо сильный сам по себе; теперь же все резче проступает конфликтное движение сюжета, связанного с развитием характера лирического героя, который мучительно и победно «выламывается», вырывается из оков и пут старого мира.

Важную роль в этой эволюции играет образ медведя. Это именно сложный образ, а не плоская аллегория, и, конечно, не отвлеченное понятие. Вчитываясь в рукопись, видишь, что вначале Маяковский идет от ощущений, ассоциаций, постепенно нащупывая искомое «зерно».

Вот как впервые возникают строки о человеке-медведе в первой, черновой рукописи:

[Но вместо] Страшнее слов[а]

Из древнейшей древности

Где самку клыком добывали люди еще

[Пол] Вползло из шнура

[Проснувш<ейся>] [восставшей] тогдашней ревности

[Звериной ревности косматое чудище]

[медвежьей ревности косматое чудище]

[времен троглодитских косматое чудище]

Тогдашних времен троглодитское чудище (1-я рук., л. 7).

Первый план образа медведя — звериное, «троглодитское», косматое (ср. «Сквозь первое горе, бессмысленный, ярый мозг поборов, проскребается зверь» — 2-я рук., л. 9).

242

Затем грубое чудовище все больше предстает перед нами как страдающее, раненное в самое сердце существо:

На телефон свою

грудь

на врага тяну

медведем когда он смертельно сердится

а сердце глубже уходит в рогатину

схватила рогатина зубьями сердце (1-я рук., л. 7—8)*.

Во второй рукописи эта строфа переделывается так, что «сердце» теперь выделено еще резче, четче, выразительнее — ему отведена целая строка:

Медведем

когда он смертельно сердится

На телефон

грудь

На врага тяну

а сердце

глубже уходит в рогатину (2-я рук., л. 10).

Это очень чуткое существо: случайно сорвавшийся лист кажется ему обвалом. Медведь боится, как бы не «грохнули» по нему винтовки, напряженно вслушивается в тишину. Ему, непрерывно готовому встретить смертную угрозу, легко мерещится самое невероятное:

Ему лишь взмедведиться может такое

сквозь слезы и шерсть бахромящую глаз (1-я рук., л. 8).

И дальше в рукописи следовало: «Взмедведилось вот что:»** (1-я рук., л. 9).

Таким образом, все, что затем происходило в первых двух частях поэмы, изображено так, как это «взмедведиться может... сквозь слезы и шерсть». Отсюда — особая эмоциональность, резкость и даже порой «перекошенность» изображения. Медведь в первых двух частях не только образ, но и «угол зрения»: его глазами смотрит на окружающее герой.

Затем, в третьей, заключительной, части все изображается с другой точки зрения. На обывательщину поэт смотрит глазами будущего, глазами «большелобого, тихого химика», как на нечто пройденное, отброшенное назад могучим, наступающим «тридцатым веком».

Всякий образ вбирает в себя два основных представления, которые, сплавляясь друг с другом, дают нечто третье, уже неразложимое на составные части. Так и этот образ: не просто «медведь» и не только «человек», но «медведь-человек», медведь очеловеченный — он плачет, скулит, «заливаясь ущельной длиной», тоскует, любит, ревнует, страдает. И во внешнем его виде сочетаются «звериные» и «человеческие» признаки и приметы:

Косматой шерстью свисает рубаха...

или

Царапает пол когтем из штиблета (1-я рук., л. 7).

Это — очень важный образ поэмы. Именно с появлением образа медведя возникает в рукописи и вступление ко всей поэме.

243

Записав строки о раненом медведе, Маяковский начинает набрасывать:

В этой [темой] теме и личной и мелкой

[Повторенной] перепетой не раз и не пять

Я кружил [дрес<сированной>] белкой

[Покружил и кружусь]

и кружиться буду опять. (1-я рук., л. 6 об.).

Определяя тему своего произведения, Маяковский вначале записал:

Имя этой теме

любовь (1-я рук., л. 2).

Затем, во второй рукописи слово «любовь» зачеркнуто и заменено точками (л. 3). Но оно все-таки угадывается читателем, подсказывается точной, хотя и совсем не традиционной рифмой: «лбов — любовь», Маяковский не захотел определять сложное, трепетное, «непереводимое», многозначное понятие одним словом, тем более словом столь традиционным, зарифмованным. Образ человека-медведя — в существе своем образ лирический и был связан с тем, что скрывалось за точками. «Медвежье» в контексте поэмы это — стихийно-эмоциональное, то, что прячется в «тайниках инстинктов». Но этим не исчерпывается значение образа.

Всем ходом развития сюжета утверждается центральная идея поэмы — невозможность жить в одиночку; войдя в поток слез и страданий, герой уносится в океан большой жизни, где его судьба сливается с судьбой всего мира, с борьбой за «краснофлагий строй». В соответствии с этим движением сюжета развертываются отдельные образы и, в частности, образ медведя. Постепенно он как бы просветляется. Сквозь «бессмысленное, ярое» все более проступает лирическое, поэтичное и — главное — выходящее за рамки одной личности. Вспомним слова, с которыми обращается к гостям Феклы Давидовны поэт:

Ведь это для всех для самих для вас же

Ну скажем мистерия ведь не для себя ж

Поэт там и пр<очее> ведь каждому ж важн<ен>

Не только себе ж ведь не личная блажь.

Я скажем медведь выражаясь грубо

но можно [ж снять стихами] стихи ведь сдирают же шкуру

Подкладку из рифм поставить и шуба

Потом у камина... там кофе... курят... (1-я рук., л. 20—21).

Эти стихи не так-то просто пересказать, переложить на язык прозы, здесь очень сложные метафоры (они построены на соединении признаков «медведя» и «поэта»). Но при всем этом нельзя не почувствовать, что образ медведя повернут здесь уже иной стороной, чем прежде. Герой как бы хочет сказать: «Я — медведь. Но ведь все это не для себя — для вас, для людей».

Затем образ медведя отодвигается на задний план. Но вот, после злобно-обывательской расправы с поэтом, образ возникает заново, очищенный от всего мелкого, грубого, возвышенный — буквально — до самых звезд.

Лишь небо по-прежнему лирикой звездится

Глядит в удивленьи небесная звездь

Затрубадурила Большая Медведица

Зачем?

в королевы поэтов пролезть

Луч звезда приложила ко рту

не то

у медведицы брат на борту (1-я рук., л. 32).

244

Одинокий, раненый, царапающий логово в двадцать когтей, медведь уступил место новому образу: перед нами — необыкновенное существо, которое в родне с небесным созвездьем.

Маяковский напряженно ищет ему название:

Большая неси по векам Араратам

Сквозь небо потопа ковчегом ковшом

с борта звездолетным медвединским братом

горланю стихи мирозданию в шум (1-я рук., л. 32 и 32 об.)

Затем третья строка меняется:

С борта звездолетцем медвединским братом (1-я рук., л. 33).

Во второй рукописи вместо непонравившегося поэту «звездолетца»:

С борта

звездолетом*

медвединским братом (2-я рук., л. 41).

Так расширяется смысл образа, так его развитие подкрепляют заключительные слова о том, чтобы «всей вселенной шла любовь».

Может показаться, что образ «звездолета медвединского брата» страдает известной отвлеченностью. Возможно, чтобы преодолеть такое ощущение, Маяковский в третьей части рисует его уже не просто медведем, но «медведем-коммунистом», склоняющимся над глобусом, над земным шаром в горькой и гневной думе о ненавистной обывательщине, о будущем.

Определение «медведь-коммунист» — заключительный момент, венчающий все движение образа.

Вместе с тем эта формула характерна именно для данного переломного времени, когда личное, интимное еще только связывалось с общественным, когда самое слово «коммунист» еще не обрело той полноты, такого неисчерпаемо-богатого общественно-личного значения, как это будет позднее.

В поэме о Ленине личное и общественное неразделимо соединились в душе поэта. Коммуна, коммунизм — эти слова стали для него могучей музыкой, в них всё — и время, и мир, и судьба, и любовь поэта.

Что бы он ни делал, кого бы ни любил, «в поцелуе рук ли, губ ли» — всюду пламенеет «красный цвет моих республик».

Почти все писавшие о поэме «Про это» так или иначе касались другого образа, который также проходит сквозь всю поэму и глубоко связан с ее общим замыслом. Речь идет о Человеке из-за семи лет. Именно ссылками на него пользовались критики, стремившиеся доказать, что «Про это» — не что иное, как рецидив прошлого, возврат к дореволюционному творчеству, перепев мотивов «Флейты» и «Облака».

Здесь нам придется сделать небольшое отступление.

В исследованиях о Маяковском давали себя знать две крайние точки зрения. Часть критиков рассматривала всё его творчество — и дореволюционное и послереволюционное — как некий монолит. Сторонники этого взгляда полагали, что поэт с самого начала выступал убежденным революционером, коммунистом, что, если бы не царская цензура, Маяковский еще до Октября открылся бы как законченный, сформировавшийся социалистический пролетарский поэт. Во время дискуссии о Маяковском 1953 г. эта концепция, как известно, была подвергнута серьезной критике.

245

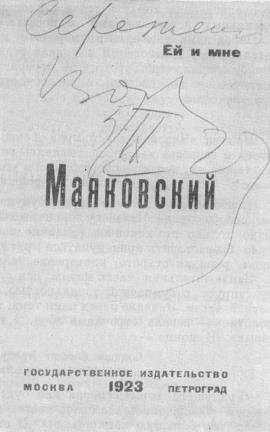

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. М. РОДЧЕНКО ДЛЯ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.

Фотомонтаж

Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва

246

Однако, критикуя одну крайность, мы, как это нередко бывает, впадаем в другую. И вот уже все творчество Маяковского как бы перерезается пополам. Все, что писал Маяковский с 1912 по 1917 г., объявляется незрелым, безысходным, индивидуалистическим. Вместо того чтобы проследить, как постепенно, исподволь, органически начинала подготавливаться формула «Моя революция» уже в предоктябрьские годы, представители этой второй крайней точки зрения, начиная творческое «летосчисление» Маяковского с 1917 г., безоговорочно противопоставляют всё написанное после этой даты — ранней поэзии. И конечно, в свете таких взглядов появление в поэме 1923 г. Человека из-за семи лет казалось чуть не скандальным. Так появлялись слова о «рецидивах», ненужных реминисценциях, о движении назад, вспять, сползании к прошлому и т. п.

Герой поэмы «Человек» ревнует свою любимую не к обыкновенному «сопернику», но — к Повелителю Всего, «хозяину» жизни с ее издавна заведенным укладом, с ее неизменной пошлостью, продажностью, «захватанностью» самых святых и дорогих понятий. Если можно так выразиться, ревность эта социальна. В ней — чистота и непримиримость героя, его неподкупность, ненависть к «некоронованному сердец владельцу», к строю жизни, обкрадывающей человека.

В черновом отрывке, не вошедшем в текст поэмы, есть такие строки:

Также пронесу

бережно

чисто

мальчишеское мое

«люблю»

Тобой

живу

и никому

тебя

любовь

не выдам

С тобой пойду

в трущобы мук

скитаться вечным жидом (I, 416).

Нельзя не почувствовать, — это уже отмечалось в литературе, — что в лирическом герое поэмы «Про это» есть что-то от «бережного, чистого, мальчишеского», от этой готовности пройти сквозь любые муки, преграды, скитания, но не изменить своей любви, идеалу. Вспомним хотя бы строки из разговора с любимой:

Но где, любимая,

где моя милая,

где

— в песне! —

любви моей изменил я?

Запомнить «переплеск», плескавший в «Человеке», это значило быть таким же неуступчивым по отношению к мещанству, пошлости, к старому, засаленному быту. Поэма «Человек» кончалась трагически — безысходной нотой: «бездомный» герой не находил ни пристанища, ни успокоения. В поэме «Про это» он появляется снова — в других, в корне изменившихся жизненных условиях и обстоятельствах, но по-прежнему молодой душой, бескомпромиссно-требовательный в любви. Самое появление образа

247

молодого Маяковского поры «Человека» в поэме позднейших лет в ка кой-то мере имеет тот смысл, который выражен в известных словах:

Я боюсь

этих строчек тыщи,

как мальчишкой

боишься фальши (VI, 234)

Маяковский молодых лет оживает в поэме «Про это» с тем, чтобы проверить себя, посмотреть, каким он стал.

Самое появление его рисуется как нечто неизбежное, неотвратимое:

Плыву [и] трясусь [я] на льдине подушке

[осталась] [Одна только мысль потоком не вымыта]

и мысль одна наводненьем не вымыта

Я должен не то под кроватные дужки

Не то под мостом проплыть под каким-то.

[Мысль растет и] Растет эта мысль не справлюсь [я] с нею

[Вода не отпустит мой крохотный плот]

Вернуться вода не выпустит плот

Видней и видней ясней и яснее

[Как смерть] теперь неизбежно он будет он вот (1-я рук., л. 9—10).

Встреча с Человеком неминуема — она уже не зависит от желаний героя. Могучее течение несет его к мосту, на котором стоит «прикрученный канатом строк», — самое это течение неостановимо-стремительное как бы символизирует неизбежность встречи.

Работа над стихом здесь приобретает особо напряженный, даже «лихорадочный» характер. Сначала набрасываются рифмы, определяющие смысловой «каркас» строфы:

гонит

бег

фоне

человек (1-я рук., л. 9 об.).

Затем вырисовываются строки:

Льдину гонит гонит гонит

Стих звучит с однообразием, здесь особенно неуместным. И ритмически вдруг совпал с правильным хореем. Вариант отбрасывается. Вместо него:

Нева разъярилась гонит гонит

И наконец, еще сильнее передана бесповоротность надвигающейся встречи, сила и стремительность течения в окончательном варианте первой рукописи:

Прости Нева

Не прощает

гонит.

Вторая строка претерпевает такие стадии «обработки»:

I | Нева бег... | |

II | Нева пощади | |

III | Сжалься | |

IV | Сжалься | |

V | Сжалься |

248

В последнем варианте возникает выразительная параллель в построении строк: прости — не прощает... Сжалься — не сжалился. Так сильнее передается нагнетение неотвратимости.

Третья строка вначале:

Вот фоне

Затем, после некоторых переделок:

Он Он на небесном сияющем фоне (1-я рук., л. 9 об.).

Однако этот светлый «сияющий фон» не соответствовал контексту — ведь речь идет о появлении трагической, одинокой, ожидающей спасения фигуры. Может быть, поэтому строка переправляется:

Он

Он у небес в воспаленном фоне.

Нам уже приходилось говорить, что тут же, на обороте 9-го листа, где впервые возникают строки о Человеке, появляется важная запись: «брюшко — петушком». В ней — зерно того, что должен сказать Человек; он тревожится, чтобы герой поэмы не утратил былой неподкупности, не начал бы заигрывать с мещанством, примазываться к «ихней касте», не погружался бы в сытую, утробную, бестревожную, бесцельную жизнь.

Для него, Человека, нет никакого компромисса, не дается третьего решения: либо — быть с ними, с этой кастой, пролезать в их семейное счастье «петушком», либо — отринуть все это решительно и бесповоротно и жить ожиданием настоящей, спасительной любви. От решения этой дилеммы уйти невозможно. Слова Человека звучат как непреложное заклятье, как угроза:

Не думай спастись*

Это я тебя вызвал

Найду

Загоню

Доконаю

Замучу (1-я рук., л. 11).

Во второй рукописи Маяковский после этих слов карандашом приписывает новую строфу:

Там праздник расфлажен (2-я рук., л. 14).

Но «расфлажен» искажает искомый образ. Речь идет не о революционном, а о старом рождественском празднике. Поэтому «расфлажен» тут же зачеркивается:

Там в городе праздник

Я слышал гром его**.

В целом строфа выглядит так:

Там в городе праздник

Я слышал гром его

Так что ж

Скажи чтоб явились они

Постановленье неси

исполкомово

му́ку [сними] мою [возьми] конфискуй отмени (2-я рук., л. 14).

249

Эти слова, исполненные трагической иронии, боли, сознания всей глубины горя, неверия в быструю помощь, очень важны для понимания поэмы. Маяковский приписал эту строфу одновременно — в процессе одной и той же карандашной правки — с другой вставкой. В одной из предшествующих главок — «Что может сделаться с человеком» он добавил строки:

Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры

Пойди эту правильность с Эрфуртской сверь

Сквозь первое горе

бессмысленный

ярый

мозг поборов

проскребается зверь* (2-я рук., л. 9).

Нельзя не почувствовать переклички между этими двумя дописанными к тексту строфами. И там и тут — мысль о том, что муки любви и ревности не упраздняются, не «конфискуются» никакими декретами и программами. В то же время чувствуются здесь и те следы «переходности», которые мы отмечали, говоря о формуле «медведь — коммунист». Есть в этих строфах даже известное полемическое противопоставление: с одной стороны, постановления исполкома, циркуляры, Эрфуртская программа...; с другой — то, перед чем все это оказывается бессильным, — человек, страдающий из-за любви как раненый зверь. Самое слово «конфискуй» еще больше подчеркивает разноречие, несоответствие одного и другого. Рядом с «мукой» это слово звучит строго, холодно, предельно-категорично, кажется сухим и черствым.

Мы видим, каким трудным, противоречиво-сложным путем проходила борьба Маяковского за себя — нового человека. С бесстрашной правдивостью рисует он этот процесс, не торопясь выдать за решенное то, что еще не до конца решено.

Образ Человека активен. Он пронизывает всю ткань повествования. Вот герой расстается с Человеком — течение относит героя дальше, вперед. Но образ Человека не отодвигается. Маяковский пользуется как бы двойным ведением сюжета. Все время, рассказывая о том, что происходит с героем, он напоминает о Человеке, ждущем спасения.

Герой бросается к погибшему мальчишке: «Ну что ж голубчик тому еще хуже. (1-я рук., л. 15). В третьей рукописи: «Ну что ж товарищ! Тому еще хуже» (3-я рук., л. 22).

Вот герой, расставшись с родней, врывается в первую попавшуюся квартиру. И опять — словно в кинематографической смене кадров — читателю показывается то, что происходит и с героем, и с оставшимся на мосту Человеком:

По стеклам тени фигурками тира

Вертелись в окне зазывая в квартиры

С Невы не сводит глаз

продрог

Стоит и ждет помогут

За первый встречный за порог

Закидываю ногу (1-я рук., л. 19).

Благодаря такому построению сюжета Человек — даже когда он невидим — все время ощущается, напоминает о себе. Он торопит героя, зовет к активному действованию.

250

А тот стоит в перила вбит

Он ждет он верит скоро

Я снова лбом я снова в быт

вбиваюсь слов напором (1-я рук., л. 22).

Борьба за нового человека — как бы хочет сказать Маяковский — не спокойное и постепенное самосовершенствование. Она не терпит отлагательств. Медлить нельзя! Каждая строка звучит как тревога, как сигнал бедствия. От одного к другому мечется герой, зовет на помощь «тому». Помочь Человеку, освободить его можно только прорвавшись сквозь застойный быт со «столетней пылью» (1-я рук., л. 22).

Образ Человека делает обостренно-наглядным, осязаемым чувство необходимости не вообще бороться за новую мораль, но решать вопросы морали, быта, любви, сейчас же, не откладывая, ибо дело идет о жизни Человека, на помощь которому пробивается герой.

Ни родные, ни знакомые не понимают его. Любимая — его последняя надежда:

Сейчас лишь ты б могла б спасти

Вставай бежим к мосту (1-я рук., л. 26 об.).

И тут оказывается, что так — вдвоем с любимой — Человека спасти невозможно. Он сам срывается с места, в несколько мгновений покрывает расстоянье в «600 с небольшим этих крохотных верст» и предстает перед героем и героиней.

Ну что ж что пошла б одному удалось бы

Подачек не надо не понял ты просьбы (1-я рук., л. 28).

Одна пара, порвавшая со старым бытом, для Человека — жалкая подачка».

Во второй рукописи та же мысль передана еще резче:

Оставь

Не надо

ни слова

ни просьбы

что толку

тебе

одному удалось бы (л. 35).

В первой рукописи далее следовали строки:

Со всей землей обезлюбленной вместе

любовь во [всей] всечеловеческой гуще.

Во второй рукописи эти строки переписываются и вычеркиваются. На их место вписываются другие, где та же мысль звучит более ясно, и определенно:

Я жду

чтоб землей обезлюбленной вместе,

чтоб всей мировой человечьей гущей.

Вот в чем разгадка образа Человека и — шире — всей поэмы. Далеки от истины были критики, увидавшие в поэме рецидив индивидуализма. Человек из-за семи лет сам не в силах освободить себя, его страданье — не только личная боль, его спасение — в устремлении ко «всей мировой человечьей гуще».

Слова Человека — тот «перевал» в развитии сюжета, после которого открывается путь к заключительной части с ее призывом: «Чтоб вся на первый крик: Товарищ! оборачивалась земля».

251

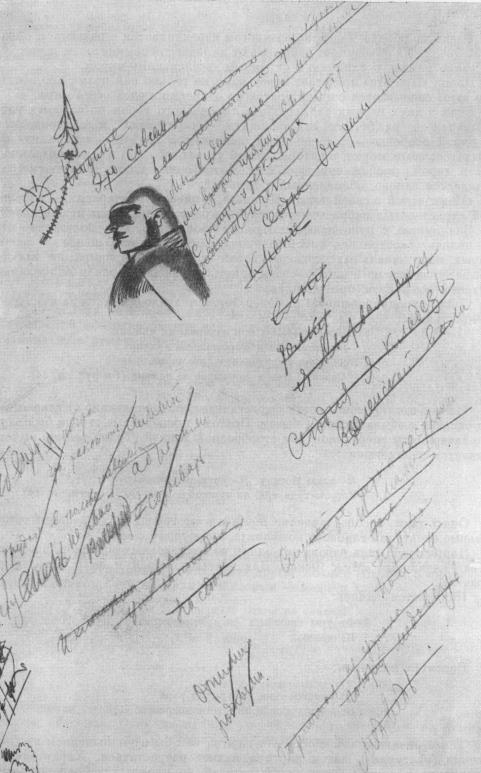

ЛИСТ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПРО ЭТО», 1923 г.

Собрание Л. Ю. Брик, Москва

252

Развитие образа Человека во многом перекликается с развитием образа Медведя. Их объединяет движение от лирической замкнутости к выходу за узкие рамки, к слиянию с огромным «вселенским» миром.

Поэма «Про это» предстает перед нами не только как поэма про «это», ибо «это» связывается с идеей братского единения людей всего мира.

Если в двух первых частях образ лирического героя по-разному раскрывался в различных «отражениях» — лирических и сатирических (с одной стороны — Человек из-за семи лет, с другой — «двойники» из обывательского мирка, в которых герой узнает себя), то в заключительной части герой, пройдя сквозь обиды, потрясения, сквозь самую смерть, рождается заново, обновленный и цельный.

«Маяковский в своей поэме „Про это“, — писал Луначарский, — с желчной страстностью набрасывается на быт, разумея под ним мещанство»20.

Знакомство с рукописями позволяет проследить, как, постепенно отслаиваясь, заострялась антимещанская направленность поэмы. В некоторых первоначальных эпизодах герой противопоставлялся не только обывательщине, но и шире — всем остальным людям, причем социальная острота конфликта притуплялась.

Сойдя с «подушки-плота» на берег, герой вначале бросался за помощью к крестьянам:

I Крестьяне Я к ним называю их милыми

Спасите! Они в Хорошово за вилами.

II Крестьяне Бородки под лицами милыми

Спасите! Они в Хорошово за вилами (1-я рук., л. 14).

Однако столкновение поэта с крестьянами лишь отвлекало от главного — от схватки с обывательским бытом. Поэтому приведенные строки были тут же зачеркнуты энергичной зигзагообразной линией. Точно так же вычеркивается и двустишие:

Я знаю Москву. Я сумею разжалобить

Устрою туда чтоб на помощь бежала бы (1-я рук., л. 14).

Опять-таки в сопоставлении поэта и всего города расплывались социальные очертания главного конфликта, движущего сюжет.

Напряженно шла работа над одним из центральных эпизодов, впоследствии названным «Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми».

Появляется запись:

Фигуры знакомых фигурками тира

Качались...

Вносятся поправки:

По стеклам тени фигурками тира

Вертелись в окне зазывая в квартиры (1-я рук., л. 19).

Так в начале главы обыватели даются как бы в уменьшенном изображении («фигурки»), затем картина начнет разрастаться. Характерно и сравнение с тиром: фигурки обывателей не просто «изображения», но мишени для поэта.

Вот поэт входит в комнату:

Огромные чайные розы с обоев

вылазят и стелятся сами собою (1-я рук., л. 18 об.).

253

Безвкусные чайные розы на обоях — для Маяковского деталь, окрашенная совершенно определенно. Ирония подчеркивается нарочитым снижением, перебоем стиля: «розы... вылазят». И все же строки не удовлетворяют поэта. Во второй рукописи он, переписав их, переделывает карандашом:

В точках от мух веночки с обоев

лезут на голову сами собою (1-я рук., л. 24).

Здесь резче передана засиженная нечистота, затхлость клопино-мушиного царства.

В третьей рукописи — дальнейшее заострение образа:

В точках от мух

веночки

с обоев

венчают голову сами собою (л. 28—29).

Сатирическое звучание строк усилилось благодаря заострившемуся контрасту между веночками в «точках от мух» и — почти иконописным — «венчают голову».

Набрасывая на обороте листа разговор героя с хозяином и гостями, Маяковский особенно бьется над строками, где поэт отвечает на слова хозяина: «Да думаю занять дом со своими».

I | Какие свои? Большие особы | |

II | Мои свои Большие особы | |

III | Мои свои народ особый (1-я рук., л. 19 об., л. 20). | |

IV | Мои свои?! | |

V | Мои свои?! | |

VI | Мои свои?! |

Герой и хозяин, муж Феклы Давидовны, говорят на разных языках, они просто не в состоянии понять друг друга. Хозяин говорит о «своих» — домашних героя. Тот же называет своими — медведей.

Их ведьма разве сыщет на венике!

Мои свои

с Енисея

да с Оби

идут сейчас,

следят четвереньки (IV, 162).

Точно так же переосмысляются и слова героя о человеке на мосту, ожидающем спасения. Один из пьяных гостей, ничего, конечно, не поняв, решает, что речь идет о Кузнецком мосте, излюбленном месте модных гуляк и фланеров.

Постой

Постой

и очень даже просто

говорят она ждет на мосту

я знаю угол Петровки и Кузнецкого моста (1-я рук., л. 20 об.).

254

Во второй рукописи еще выразительней:

Я пойду

говорят он ждет на мосту.

Я знаю

Это на углу Кузнецкого моста? (2-я рук., л. 26).