- 213 -

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, первая в России научная и учебная лаборатория, созданная по инициативе Л. Химические лаборатории существовали

- 214 -

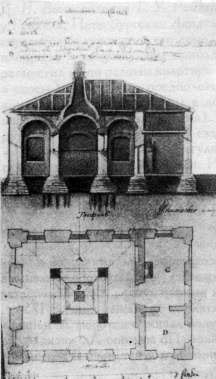

Проект химической лаборатории Ломоносова.

Архитектор И. Я. Шумахер.в России и до Л., однако все они имели прикладной характер. Так, при Петре I «опробывание» руд производилось при Приказе рудных дел, при котором в 1721 г. была создана химико-технологическая лаборатория. «Пробирные лаборатории» существовали при горных заводах, а в 1720 г. в Санкт-Петербурге такая лаборатория была организована при Берг-коллегии. Имелись также и химико-фармацевтические лаборатории. После создания Академии наук возникла потребность в научной лаборатории для решения фундаментальных проблем. Первым эту идею выдвинул недавно вернувшийся из Германии Л. Сразу же по назначении его адъюнктом Л. направил в Академическую канцелярию Представление об учреждении химической лаборатории, которое осталось без ответа. Через год, в мае 1743 г., Л. повторяет свою попытку, указывая в новом Представлении, что, будь у него средства, он бы построил эту лабораторию на собственный счет и Академию бы в том «утруждать не дерзал», да вот напасть — «понеже от долговременного удержания заслуженного <...> жалованья в крайнюю скудость и почти в неоплатные долги пришел». Канцелярия, сославшись на отсутствие средств, ответила отказом, но Л. это не остановило. В марте 1745 г. он направляет в АН третье Представление, к которому приложил созданный им самим план лаборатории и программу исследований. Он указывал, что «химические эксперименты к исследованию натуральных вещей и к приращению художеств (ремесел. — И. Д.) нужны и полезны». Но и это Представление осталось без ответа, и тогда Л., выждав полгода, будучи уже профессором химии, подает, минуя Академическую канцелярию, прямо в Профессорское собрание еще одно, четвертое по счету Представление, в котором четко формулирует программу работ в будущей лаборатории. Он предполагал получать химически чистые вещества, путем анализа и синтеза узнавать их состав и «отыскивать новые их производные». Другими задачами являлись проверка чужих сомнительных опытов, а также применение физических инструментов во время химических опытов (Л. имел в виду свои опыты по растворению солей на воздухе и в безвоздушном пространстве, созданном при помощи «антлии», то есть воздушно-вакуумного насоса). Заручившись одобрением профессоров, Л. направляет подписанное всеми академиками ходатайство прямо в Сенат, минуя Академическую канцелярию (надо сказать, что этот прием он использовал и в других случаях). К этому времени в мае 1746 г. К. Г. Разумовский был назначен Президентом АН, и ему Сенат передал все нерешенные по Академии дела, в том числе «доношение» академиков. По-видимому, с помощью Разумовского дело сдвинулось с места, и 1 июля 1746 г. последовал указ императрицы, повелевавшей построить X. л. «по приложенному при том

- 215 -

чертежу на Васильевском острову при Академии наук за счет Кабинета». Долго решался вопрос о месте постройки лаборатории, и, наконец, 17 августа 1747 г. комиссия, в состав которой входил и Л., выбрала участок, примыкавший к Бонову дому, на территории, отрезанной от и без того очень небольшого ботанического сада. Это произошло, по-видимому, потому, что профессор ботаники С. Г. Сигезбек в это время получил отставку со странной формулировкой: «Нужды в ботанической науке при Академии такой уж нет». К тому же Л. считал, что «профессор химии должен жить поблизости от того места, где будут производиться химические опыты». Проект X. л. был заказан И. Я. Шумахеру, который в мае 1748 г. получил чертежи Л. и «обще с профессором Ломоносовым» их переделал, а также составил смету на строительство в размере 1470 р. 90 коп. Затем были объявлены торги, на которых 10 июля 1748 г. победил ярославский подрядчик Михаил Иванович Горбунов, обязавшийся с артелью в 20 чел. построить X. л. за 1344 рубля. 3 августа здание было заложено, а 12 октября того же 1748 г. Л. доносил в Академическую канцелярию об окончании строительства. Как выяснилось во время раскопок на месте X. л., произведенных под руководством В. А. Коренцвита в 1988 г., Л. внес в сохранившийся до нашего времени проект Шумахера некоторые изменения. В отдельных деталях отступал от проекта и строитель. Размеры здания (6.5×5 саженей, то есть 14.04×10.8 м) полностью соответствуют проекту, однако «кабинет» и «кладовая» поменялись местами: кладовая отнесена к задней от фасада стене, а кабинет вынесен вперед, получив дополнительное окно в сад, на солнечную сторону. Л. внес еще одно изменение, приказав создать дверь в кладовую не из кабинета, а прямо из лаборатории. На плане Шумахера квадратный очаг показан в центре лабораторного помещения, однако в действительности он имел прямоугольную форму. Раскопками не удалось обнаружить фундаментов печей, зато были найдены под полом выложенные из кирпича воздуховоды к «самодувным печам». Л. довольно длительное время занимался созданием оборудования X. л. и приобретением материалов для производства опытов, причем многие предметы лабораторного оборудования были сконструированы или усовершенствованы им самим. Вскоре после постройки в лаборатории начались разнообразные исследования: производились анализы присылаемых минералов, руд и солей, изучались и создавались красящие вещества, в том числе и необходимые для окраски стекол. Эти стекла понадобились Л. для подтверждения его теории различных цветов. Параллельно ему удалось создать и непрозрачные цветные стекла — смальты, которые он использовал для составления мозаичных картин. Занимаясь конструированием различных оптических инструментов, Л. разработал рецепты варки оптического стекла и способы получения сплавов для металлических зеркал. В 1756 г. проводились эксперименты по обжигу металлов. Л. создал обширную программу физико-химических исследований, которая была им осуществлена лишь частично, поскольку он занялся исследованиями в других отраслях знания. В 1752—1753 гг. Л. прочитал в помещении X. л. студентам Академического университета курс физической химии. В 1757 г. Л. переехал в собственный дом на Мойке и оставил X. л. В 1759 г. лабораторию принял бездарный У. Х. Сальхов, от которого АН через год сумела избавиться. С 1761 по 1767 г. X. л. находилась в ведении нового профессора химии — И. Г. Лемана, после смерти которого ею заведовали профессора-ботаники С. Г. Гмелин и И. Гартнер, а затем химик Э. Г. Лаксман. Вторая половина 1770-х гг. оказалась для X. л. очень тяжелой: в 1776 г. ее ограбили, в 1777 г. она пострадала от наводнения и затем медленно приходила в упадок. В 1793 г. часть участка вместе с домом

- 216 -

X. л. была продана академику Н. Я. Озерецковскому, который в 1811—1812 гг. перестроил здание под жилой дом. Был надстроен деревянный второй этаж, капитальные стены были сохранены, но своды уничтожены. В дальнейшем участок не раз менял владельцев, но дом оставался жилым. В первую же блокадную зиму верхний этаж и деревянные пристройки были разобраны на дрова, а в конце войны разобраны, правда, не до фундамента и кирпичные стены. В 1980-х гг. планировалось восстановить здание X. л., но на это у АН не нашлось средств. Произведенные в 1988 г. раскопки дали много нового и ценного материала.

Лит.: Раскин Н. М. Химическая лаборатория М. В. Ломоносова. М.; Л., 1962.

И. С. Дмитриев