7

ВВЕДЕНИЕ

В нашем сознании неразрывно связаны два замечательных явления русской национальной культуры и науки — Ломоносов и Московский университет. Тем более странным может показаться то обстоятельство, что тема «Ломоносов и Московский университет» до сих пор совершенно не разработана, что по вопросу об основании университета и роли Ломоносова все еще распространены антинаучные и антипатриотические концепции, созданные дворянской и буржуазной историографией.

Всячески раздувая и выставляя слабые стороны в мировоззрении и деятельности Ломоносова и, наоборот, скрывая и замалчивая сильные стороны великого русского ученого-материалиста, патриота и демократа, представители дворянской и буржуазной науки упорно клеветали на Ломоносова. «Великого мужа, вышедшего из среды народной» (Радищев), они изображали всего лишь автором торжественных од, певцом царей земных и небесных, далеким от народа. Материалиста Ломоносова, страстного борца против средневековой религиозной схоластики, они превращали в сторонника союза науки с религией и даже, более того, в сторонника подчинения науки религии. Под их пером Ломоносов превращался в человека, которого

8

осыпали непрерывными почестями и наградами Елизавета, Екатерина II и их приближенные. Эта фальсификация образа и деятельности Ломоносова была начата еще графом А. П. Шуваловым, напечатавшим в 1765 году на французском языке краткую биографию Ломоносова. «Все наши государи последовательно покровительствовали и одобряли этого великого человека... Императрица Елизавета сделала его профессором химии в императорской Санктпетербургской Академии Наук и осыпала его благодеяниями. Царствующая сейчас императрица делала тоже еще в большем размере»1, — писал Шувалов. Как это ни странно, но даже новейшие исследователи порой изображают А. Шувалова горячим поклонником и единомышленником Ломоносова, не замечая злостной фальсификации деятельности великого ученого2.

Под пером дворянских и буржуазных исследователей борьба Ломоносова «с неприятелями наук Российских» превращалась в цепь случайных столкновений и скандалов. Его гениальные открытия замалчивались и приписывались другим, а его самого превращали в несамостоятельного ученика западноевропейских ученых, философов и поэтов Ньютона, Лейбница, Вольфа, Готшеда и других. В довершение всего Ломоносова искусственно изолировали от предшествующего и последующего развития передового, демократического направления в русской национальной культуре и науке. Он изображался гениальным одиночкой, замечательные мысли и гениальные идеи которого будто бы не были подхвачены и развиты ни современниками, ни последующими поколениями. Версия об одиночестве, изолированности Ломоносова, широко распространенная в буржуазной науке, оказалась одной из наиболее живучих, несмотря на свою полную несостоятельность.

Пламенный патриотизм Ломоносова, гордость за героическое прошлое русского народа и непоколебимая вера в светлое будущее России подменялись лжепатриотическими построениями в духе реакционной «теории официальной народности». В результате этого замечательный сын великого русского народа, выражавший интересы народа и боровшийся за осуществление важнейших прогрессивных мероприятий, оказывался в лагере реакции. Его изображали то единомышленником и соратником Екатерины II и Шувалова, то предшественником славянофилов и других духовных и светских реакционеров в политике и в науке.

9

За 200 лет, которые отделяют нас от жизни великого ученого, представители дворянской и буржуазной науки по-разному оценивали деятельность Ломоносова. На первый план выдвигалась то одна, то другая сторона его научной, литературной и общественной деятельности. Далеко не одинаково оценивались одни и те же факты его биографии, основные положения его мировоззрения и те или другие из его произведений. Но, несмотря на наличие огромного числа оттенков и вариантов в оценке жизни и деятельности Ломоносова в дворянской и буржуазной науке и публицистике, существо их составляет та ложная антиисторическая концепция, основные положения которой были охарактеризованы несколькими строками выше. Именно эта концепция лежит в основе совершенно различных по значению, содержанию и направлению работ Пекарского, Билярского, Куника, Шевырева, Ламанского, Соловьева, Погодина, Сухомлинова, Милюкова и других представителей буржуазной науки. Ко многим из этих работ приходится обращаться и сейчас, но их ценность и значение в настоящее время ограничиваются исключительно тем богатым фактическим и документальным материалом, который в них содержится. Особенно много фактического материала в работах Пекарского, Билярского и Ламанского1. Значительное количество документальных материалов было использовано и приведено Сухомлиновым в его многотомной «Истории Российской Академии»2 и особенно в комментариях к предпринятому Академией Наук собранию сочинений Ломоносова3.

Но, привлекая и используя эти и другие работы буржуазных историков и литературоведов, необходимо иметь в виду, что подбор материалов сделан в них крайне тенденциозно, что комментарии к ним извращают характер и содержание деятельности Ломоносова, что их общая концепция совершенно порочна. Такой характер и направление всех работ о Ломоносове представителей дворянской науки определялся тем, что дворянство представляло собой в XIX веке наиболее реакционный класс страны и его идеологи направляли все свои усилия на защиту реакционных уже по существу отживших производственных отношений, на воспевание самодержавия, охранявшего незыблемость крепостничества. В этих условиях не

10

могло быть и речи о правильном освещении жизни и деятельности великого сына народа, выражавшего прогрессивные устремления масс. Что же касается буржуазии и ее идеологов, то и они не дали и не могли дать правильной оценки благородной патриотической деятельности Ломоносова, выражавшего интересы народных масс. Крайне слабая, трусливая и связанная с крепостническим способом производства и крепостническим государством, русская буржуазия никогда не была в нашей стране революционной силой, она никогда не возглавляла народ в его борьбе против самодержавия и крепостничества. Она постоянно шла на сделку с самодержавием и крепостниками, боялась движения масс, возлагая надежды на реформы сверху. В этих условиях буржуазия сознательно выхолащивала демократическое содержание деятельности Ломоносова, материалистическое содержание его работ и изображала самодержавие и крепостников в роли покровителей и благодетелей ученого и всей русской культуры и просвещения. Эти тенденции буржуазной науки с особой силой проявились в пореформенный период, когда на историческую арену выступил пролетариат, ставший во главе народа в его борьбе за уничтожение самодержавия и пережитков крепостничества в экономике и политической жизни, в борьбе за победу буржуазно-демократической революции.

С фальсификацией мировоззрения и деятельности Ломоносова непосредственно связано извращение его роли в основании Московского университета, а также извращение содержания и значения деятельности первого русского университета. Наиболее грубо и открыто это выявляется в трудах представителей официальной дворянско-монархической историографии (Шевырева, Снегирева, Погодина, Половцева и других). В решении ряда второстепенных вопросов, в изложении и оценке отдельных фактов из истории основания и деятельности Московского университета дворянские и буржуазные авторы во многом расходятся, но все они сходятся в главном. Для их работ характерны следующие основные положения:

1) Восхваление Елизаветы и Шувалова и крайнее преувеличение их роли и, наоборот, систематическое замалчивание и извращение роли Ломоносова в создании и превращении университета в центр передовой русской науки и культуры.

2) Попытка изобразить русскую национальную культуру и науку лишенными творческой самостоятельности. В применении к Московскому университету это сводилось к утверждению, что он — плохая копия немецких университетов, сделанная якобы Ломоносовым без учета русской действительности. Все успехи университета приписывались группе реакционных псевдоученых, работавших

11

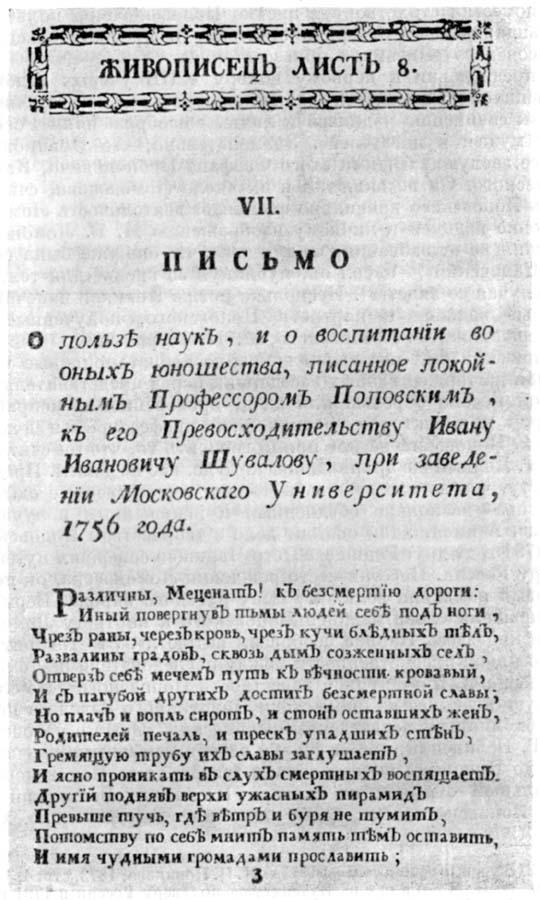

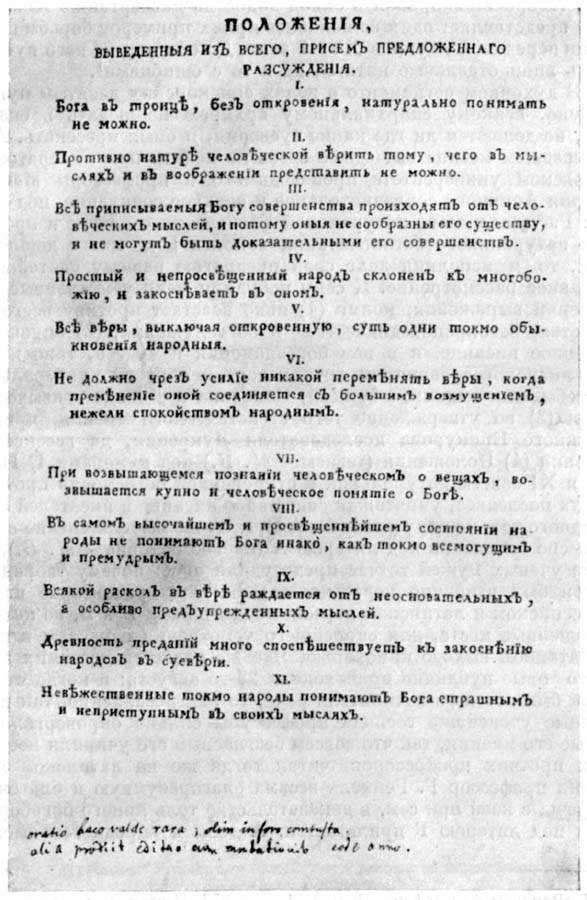

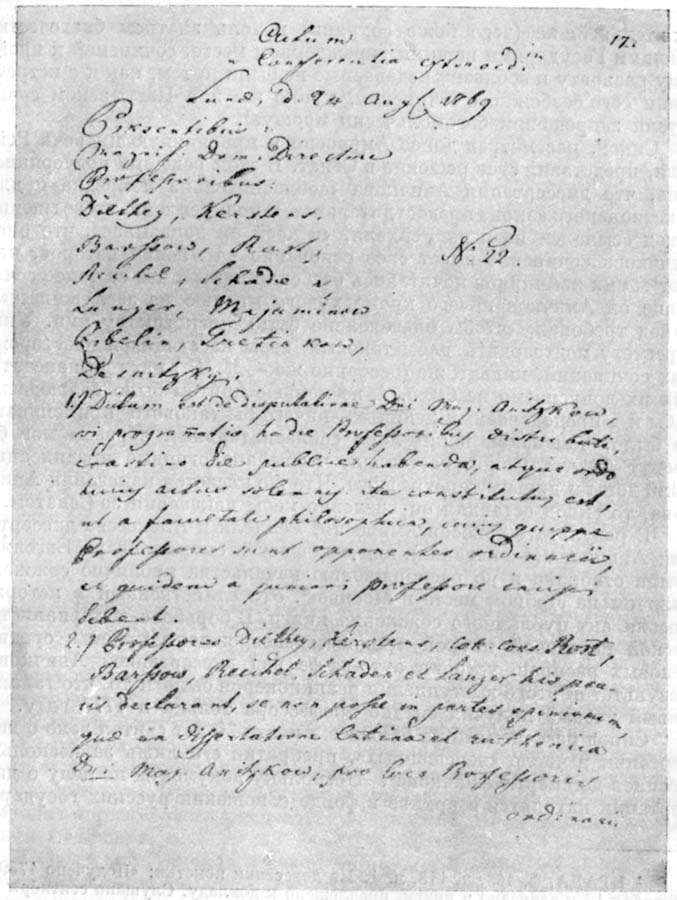

в нем в XVIII веке (Рейхель, Дилтей, Лангер, Шаден, Рост, Шварц и др.). Одновременно с этим замалчивалась и извращалась деятельность представителей передового ломоносовского направления: Николая Поповского, Дмитрия Аничкова, Семена Десницкого, Ивана Третьякова, Петра Страхова, Семена Зыбелина, Петра Вениаминова и Матвея Афонина; точно так же извращались характер и содержание той борьбы, которую вели Ломоносов и его последователи против идеализма, схоластики и реакционной науки.

3) Откровенно холопские и либерально-монархические концепции при освещении политики самодержавия, особенно политики Екатерины II в области культуры и просвещения. Полностью игнорировалось то положение, что передовая демократическая русская наука и культура и, в частности, ломоносовское направление в Московском университете развивались не с помощью царизма, а вопреки ему, в непрерывной борьбе с ним.

4) Извращение роли Ломоносова и основанного по его инициативе Московского университета в общественно-политической жизни России XVIII века. Игнорирование тесной связи Московского университета с освободительным демократическим движением в стране и его места в этом движении. Стремление изобразить Ломоносова сторонником, а университет — оплотом монархии и религии.

Первый официальный историк университета П. Сохацкий, выступавший с докладом в день 50-летия со дня его основания, превозносил на все лады Елизавету и Шувалова и даже не упомянул имени Ломоносова. «Патриотическим ходатайством пред великою в кротости Елизаветою, незабвенного друга просвещения, Шувалова, в златой век ее царствования положено в 1755 году первое основание мирного храма наук»1, — заявлял Сохацкий. В официально-монархических тонах с начала до конца выдержана появившаяся через 30 лет статья И. М. Снегирева. Здесь мы снова встречаем «покровительницу наук Елизавету», которая будто бы любила университет истинно «материнской любовью», безудержное восхваление «изобретателя сего полезного дела» Шувалова, елизаветинских и екатерининских вельмож.

И. М. Снегирев, правда, упоминал и о Ломоносове, но его роль он ограничивал ролью «консультанта», которого привлек и использовал Шувалов. Что же касается последователей Ломоносова, то те несколько страниц, которые посвятил им Снегирев, совершенно извращают как содержание, так и значение их деятельности.

12

Такой же характер имели написанные Снегиревым и П. И. Бартеневым биографии Шувалова, напоминающие торжественное похвальное слово в стиле XVIII в.1. Логическим завершением и наиболее ярким выражением этих откровенно реакционных концепций явилась «История Московского Университета» С. П. Шевырева, составленный под его руководством «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета» и речи, произнесенные на столетнем юбилее университета в 1855 г.2.

Труды Шевырева были тогда же подвергнуты самой резкой критике в рецензии Н. Г. Чернышевского, показавшего всю порочность его концепций.

Отмечая выдающуюся роль Московского университета в истории русской культуры и ценность книг о нем для каждого образованного человека, Чернышевский писал: «Надлежало, по существованию различных ступеней развития университета, разграничить его столетнюю жизнь на периоды; показать характер внутренней жизни и внешнее значение университета в первые годы его возникновения, потом постепенное расширение и возвышение этого учреждения. В таком случае самый текст истории вмещал бы в себе только существенно важные факты, связанные по их внутреннему сцеплению и изложенные со всею возможной полнотой». Чернышевский отмечал, что у Шевырева вместо биографий деятелей университета даны их формулярные списки, что же касается «Истории университета», то в ней «почти исключительно преобладает официальный тон и полнее всех других событий университетской жизни рассказываются торжественные акты, речи на них произнесенные и административные распоряжения...»3.

Книга Шевырева, открывавшаяся холопским посвящением Николаю I, ультрареакционная по своему направлению и псевдонаучная по своему содержанию, является клеветой на русскую национальную культуру и науку и фальсификацией их истории. Официальный верноподданический характер книги Шевырева был отмечен им самим в предисловии и подчеркнут ее построением.

13

На первом плане выступает «участие промысла божия»1, а непосредственным его «исполнителем» оказывается Елизавета. «Елизавета основала Московский Университет»2, — решительно заявляет Шевырев. Рядом с Елизаветой он ставит И. И. Шувалова, который «соединял редкие в себе качества души и умел породнить религиозное воспитание древнего русского человека с потребностями современного образования...». Восхваление Шувалова Шевырев заключает утверждением: «...на 28 году жизни совершил он лучшее свое дело — основал Московский Университет»3. Лишь после этих гимнов по адресу Елизаветы и Шувалова Шевырев переходит к Ломоносову, сводя его роль к тому, что он оказывал Шувалову помощь советами. В каком плане изображаются «эти советы», можно судить по утверждению Шевырева, что «Ломоносов выразил в своей жизни 3 основных национальных чувства: святую веру, преданность престолу и чувство русского могущества»4. Центральное место у Шевырева занимают указы Елизаветы и Екатерины, решения сената, ордера Шувалова, Мелиссино, Адодурова, Веселовского и других лиц, управлявших университетом. Он не жалеет самых пышных и громких эпитетов для бесконечных похвал реакционерам-профессорам Московского университета. Ученики же и последователи Ломоносова, отходят на второй план, и их деятельность фальсифицируется.

Так как работы Шевырева по истории Московского университета до настоящего времени остаются единственными сводными работами по этому вопросу, то большинство последующих авторов шло за ним, основывалось на его материалах, повторяло его выводы. При этом забывалось, что материалы подобраны и истолкованы им крайне тенденциозно, а часто и просто извращены, что не только изложение отдельных событий, но и история университета в целом фальсифицирована.

Мало нового внесла в разработку вопроса об основании Московского университета и роли Ломоносова в его создании и либеральная историография. Статьи Ашевского и Сыромятникова по существу отрицали всякое значение деятельности Московского университета в XVIII веке. Говоря о том, что Московский университет — «эфемерное учреждение», «ненужная роскошь», на которую «убивали миллионы» (Сыромятников), что «университет влачил жалкое существование», что «в нем не было людей с громким именем в области науки», что лекции читались по устарелым иностранным руководствам

14

(Ашевский), авторы не скупились на самые громкие эпитеты, как только речь заходила о реакционной профессуре1.

Вслед за В. С. Иконниковым В. Якушкин и М. Н. Сперанский считали Московский университет «сколком германских университетов со всеми их недостатками... как по характеру их деятельности, так и по своему устройству»2. Они явно преувеличивали значение и характер влияния Западной Европы на направление и содержание его деятельности. Кроме того, Якушкин абсолютно неправильно давал высокую оценку таким отъявленным врагам передовой русской науки, как Шаден и Шварц.

Однако, говоря о статьях Якушкина и Сперанского, следует отметить, что Якушкин впервые попытался проанализировать проект Московского университета с целью доказать, что истинным основателем университета является Ломоносов. Развивая это положение Якушкина, Сперанский в своей речи на праздновании 200-летнего юбилея со дня рождения Ломоносова отмечал, что именно Ломоносову университет обязан демократическим направлением проекта. Большое значение имела попытка Сперанского, хотя и в крайне общей форме, показать, что Ломоносов является не только создателем университета, но что именно он «дал ему то понимание этих задач и то направление в их выполнении, какие составили с тех пор и составляют до сих пор заслугу нашего Университета перед Россией»3.

В дореволюционной России отношение к Ломоносову и оценка его деятельности не были и не могли быть едиными, как не было единым потоком развитие русской национальной культуры и науки. Еще в 1758 г. ученик и соратник Ломоносова Николай Поповский дал оценку его великих заслуг перед родиной и русским народом. Наиболее революционное произведение XVIII века «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева заканчивалось подлинным гимном в честь Ломоносова. Представители новой, демократической и революционной России, так же как и представители передовой

15

национальной культуры и науки, высоко оценивали деятельность Ломоносова и рассматривали его как блестящего выразителя лучших качеств и традиций русского народа. Они видели в его жизни и деятельности образец беззаветного служения Родине. «Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству»1, — писал Н. Г. Чернышевский. Хотя в тех оценках, которые давали представители новой, демократической России Ломоносову и его деятельности, содержались отдельные ошибки, хотя эти оценки далеко не всегда были полными и всесторонними, в целом они правильно определяли место и значение Ломоносова и его деятельности в развитии русской национальной культуры и науки, в распространении просвещения в стране. Вместе с тем демократические деятели русской культуры вели борьбу за использование и развитие лучших ломоносовских традиций, за освоение и творческое развитие его научного, философского и литературного наследства.

Высокую оценку давали представители демократического направления в русской культуре Московскому университету и той роли, которую он сыграл в развитии национальной культуры, науки и общественно-политической мысли. Эти оценки нашли выражение в уже упоминавшихся рецензиях Чернышевского на «Историю Московского Университета» Шевырева и изданный к столетнему юбилею университета «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского Университета», в письме Чернышевского родным, целиком посвященном юбилею университета и его выдающейся роли в развитии русской культуры2. Ряд страниц «Былого и дум» посвятил Московскому университету А. И. Герцен, на всю жизнь сохранивший к университету чувство глубокой признательности и любви. На страницах «Колокола» он десятки раз выступал с гневным разоблачением реакционной политики царизма в отношении университета, мешавшей развитию старейшего центра русского просвещения. Герцен не раз поднимал голос в защиту студентов и студенческих требований, в защиту передовых профессоров университета, вопреки политике самодержавия двигавших русскую науку вперед и хотя еще робко и непоследовательно, но уже становившихся в оппозицию к царизму. Он разоблачал трусость и предательство либеральной профессуры, боявшейся революции и принимавшей все меры для того, чтобы помешать развитию студенческого

16

движения. Воспитанник Московского университета, великий революционный демократ В. Г. Белинский был тесно связан с передовой профессурой университета и в своих статьях неоднократно давал высокую оценку его роли в развитии русской культуры.

«Каждый годовой отчет о действиях и состоянии Московского университета должен возбуждать живейшее участие: Московский университет — единственное высшее учебное заведение в России; он не знает себе соперников; у него есть история, потому что для него всегда существовало органическое развитие. В Московском университете есть дух жизни, и его движение, его ход к усовершенствованию так быстр, что каждый год он уходит вперед на видимое расстояние»1, — писал В. Г. Белинский.

К оценкам, которые давали Московскому университету русские революционеры-демократы, примыкает и интересная, хотя и не без ряда ошибок, незаслуженно забытая работа А. Щапова, высоко оценивающая роль Московского университета в развитии и пропаганде материализма и специально останавливающаяся на его деятельности в этом направлении в XVIII веке2.

Русские революционные демократы большинство своих работ были вынуждены печатать в подцензурной печати и поэтому не имели возможности открыто высказывать свои мысли об условиях и путях развития передовой русской культуры и науки. Это сказалось и на статьях Белинского, и на рецензиях Чернышевского на юбилейные издания университета в 1855 году, и на ряде других работ, вышедших из-под пера представителей демократического направления в культуре и освободительном движении. Это в известной степени облегчало распространение антинаучных концепций, относящихся к истории Московского университета, и событиям, связанным с его основанием. Только в наше время советские ученые восстановили историческую правду о жизни и трудах Ломоносова и его роли в основании старейшего университета страны и влиянии на направление деятельности Московского университета в первые годы существования.

Книги и статьи С. И. Вавилова, А. А. Морозова, Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Д. Д. Благого, В. В. Виноградова, Г. С. Васецкого и других советских ученых показали все величие благородной

17

патриотической деятельности Ломоносова, сумевшего в условиях самодержавно-крепостнической России XVIII века раскрыть «с необычайной силой и выразительностью те особенности русского научного гения, которые потом проявились в Лобачевском, Менделееве, Бутлерове, Лебедеве, Павлове и прочих представителях русской науки»1.

Следует отметить, что и эти работы не свободны от отдельных ошибок. Наиболее показательны в этом отношении книги Б. Н. Меншуткина2. Проделавший колоссальную работу по выявлению и публикации естественно-научного наследства Ломоносова и много сделавший для популяризации его деятельности, Б. Н. Меншуткин в то же время изображал его учеником и последователем то Лейбница, то Вольфа, отрицал самостоятельность ряда его открытий, говорил о том, что работы Ломоносова остались неизвестными и поэтому не оказали никакого влияния на последующее развитие науки.

Среди работ о Ломоносове необходимо выделить книгу А. А. Морозова, в которой дана яркая биография и характеристика многосторонней деятельности М. В. Ломоносова3. Однако не все стороны его деятельности изучены и освещены автором с одинаковой полнотой. Более обстоятельно исследованы его философские взгляды и работы в области естественных наук. В то же время деятельность Ломоносова в области распространения просвещения показана гораздо слабее. Особенно бледен раздел о его деятельности по основанию Московского университета. К сожалению, это общий недостаток работ, посвященных Ломоносову. Советские историки до сих пор не уделяли достаточного внимания ни теме «Ломоносов и Московский университет», ни истории Московского университета вообще.

Совершенно неудовлетворительна ни по общему направлению, ни по фактическому материалу юбилейная серия «Ученых записок», выпущенная Московским университетом в 1940 году4. Как очерки истории отдельных наук в университете, так и «Очерки истории Московского Университета» написаны на низком научном и идейном уровне и изобилуют грубейшими ошибками. В работе авторов очерков ясно ощущается спешка, плохое знание материалов, покорное

18

следование за Шевыревым (исключение составляет, в общем, удачный очерк по истории географии).

Особенно ярко сказались недостатки серии в обобщающей статье С. В. Бахрушина «Московский Университет в XVIII веке»1. Автор не только не разоблачает реакционный и антинаучный характер книг Шевырева, но по основным вопросам фактически солидаризируется с ним. Создателем университета оказывается у Бахрушина «вековой вельможа», привлекательный наружностью и «обхождением, со всеми упредительным, веселовидным, добродушным», «влиятельный по близости к стареющей императрице, «предстатель муз», корреспондент Вольтера, И. И. Шувалов»2, Ломоносов оказывается на втором плане. Все успехи университета приписываются реакционерам: Дилтею, Фроману, Росту, Шадену, Рейхелю, Шварцу и другим. Русским же ученьем ломоносовского направления посвящается всего несколько строк (да и в тех автор путает имена и факты). Так же как и Шевырев, С. В. Бахрушин главное внимание уделяет официальной истории университета, излагая ее в соответствии с традициями буржуазной науки. В целом статья проф. Бахрушина представляет собой шаг назад даже по сравнению с имеющими почти полувековую давность работами Якушкина и Сперанского.

В последние годы (1949—1952) появился ряд работ, посвященных различным вопросам истории русской культуры и общественной мысли России XVIII века. В этих работах в основном правильно характеризуется содержание и значение деятельности Московского университета в первый период существования, его роль в истории русской национальной культуры и науки, подчеркивается ломоносовское направление работы университета в 50—80-х годах XVIII века3. Значение указанных работ в том, что они пытаются пересмотреть вопрос о месте Московского университета в развитии русской науки и культуры и его роль в формировании передовой общественно-политической мысли России. Однако все эти работы касаются истории

19

Московского университета лишь попутно при исследовании других вопросов.

Первой попыткой дать научную историю основания Московского университета является вышедшая в конце 1952 г. монография Н. А. Пенчко «Основание Московского Университета». Написанная на основе большого количества архивных и других материалов, работа Н. А. Пенчко представляет несомненную ценность. В работе разбираются вопросы о проекте университета и роли Ломоносова в его составлении, о содержании идейной борьбы в университете в первые годы его существования. Особый интерес представляет глава «Организация научной части Московского университета по плану М. В. Ломоносова», в которой автор на основе ранее не использованного материала показывает полную несостоятельность продолжающей господствовать версии о том, что в Московском университете не было никаких лабораторий и кабинетов до приезда иностранцев, которые будто бы являются инициаторами научной постановки преподавания в его стенах.

Недостатком работы Пенчко является отсутствие необходимых обобщений и выводов по ряду вопросов, некоторая идеализация политики Елизаветы и Шувалова (как, впрочем, и личности Шувалова) в отношении Московского университета. Ошибочным является и стремление Н. А. Пенчко доказать, что политика самодержавия в отношении университета приобретает реакционный характер только после назначения куратором университета ставленника Екатерины II Адодурова. Это приводит автора и к другому ошибочному утверждению о том, что единственными представителями реакционно-монархического направления в университете были профессора-иностранцы.

Уже после того, как работа над настоящей книгой была завершена, вышел I том «Избранных произведений русских мыслителей второй половины XVIII в.», в котором больше половины занимают работы учеников и последователей Ломоносова, трудившихся в Московском университете. Значение этого издания очень велико. Оно фактически вводит в научный оборот и делает доступным широким кругам читателей произведения лучших представителей передовой философской и общественно-политической мысли, способствует восстановлению исторической правды в истории русской национальной культуры и науки. Книге предпослана большая вводная статья И. Я. Щипанова, анализирующая философские и общественно-политические взгляды учеников и последователей Ломоносова и показывающая их место в развитии передового направления русской философской и общественно-политической мысли. Эта статья является удачной попыткой проанализировать взгляды русских просветителей

20

второй половины XVIII века, определить их место в развитии передовой общественно-политической и философской культуры.

В своей работе мы испытали значительные трудности, в первую очередь связанные с характером и состоянием источников.

Навсегда утрачен конфискованный Екатериной II архив Ломоносова. На другой день после его смерти библиотека и все бумаги Ломоносова были по приказанию Екатерины опечатаны Гр. Орловым, перевезены в его дворец и исчезли бесследно. Ряд буржуазных исследователей расценивал это как проявление «особой заботы» Екатерины о литературном и научном наследстве Ломоносова, как доказательство того, что Г. Орлов «обожал» Ломоносова. Совсем недавно подобную версию отстаивал М. В. Птуха1. Действительные цели этого акта были совсем иными. Об этом убедительно говорит письмо Тауберта Миллеру. Не скрывая своей радости, Тауберт сообщает о смерти Ломоносова и добавляет: «На другой день после его смерти, граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки»2. О том, чью волю выполнял Орлов, недвусмысленно говорит письмо жены Ломоносова: «Все письма с прочими вещами запечатаны печатью его сиятельства графа Г. Г. Орлова по высочайшему соизволению...»3. В результате этого мы не имеем ни одного письма из переписки Ломоносова с его учениками, в частности, с Поповским и Барсовым. Нет в нашем распоряжении ни материалов о связи Ломоносова с Московским университетом в 1755—1765 годах, ни материалов, связанных с его работой над планом и проектом Московского университета.

В 1812 году погиб варварски уничтоженный армией Наполеона архив Московского университета, от которого уцелело лишь несколько случайных книг и документов. В огне московского пожара погибла библиотека Московского университета, собрания «Общества истории и древностей», материалы «Вольного Российского собрания», библиотеки и архивы ряда профессоров университета. Наконец, по неизвестным причинам за несколько дней до своей смерти уничтожил все свои бумаги наиболее тесно связанный с Ломоносовым его ученик и первый профессор Московского университета Николай Поповский.

В результате такого положения с источниками в ряде вопросов исследователь вынужден ограничиваться лишь косвенными доказательствами. Не все вопросы могут быть освещены с исчерпывающей полнотой.

21

При написании настоящей работы автор опирался на следующие источники:

1) Собрания сочинений Ломоносова, документы и материалы о его служебной и научной деятельности.

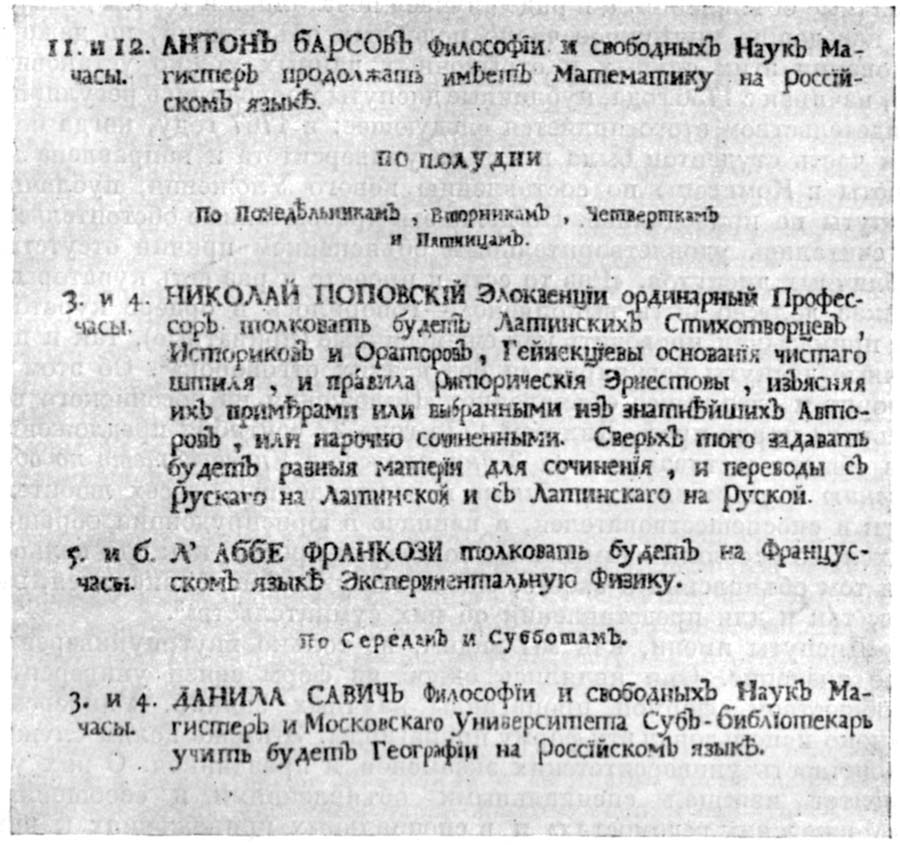

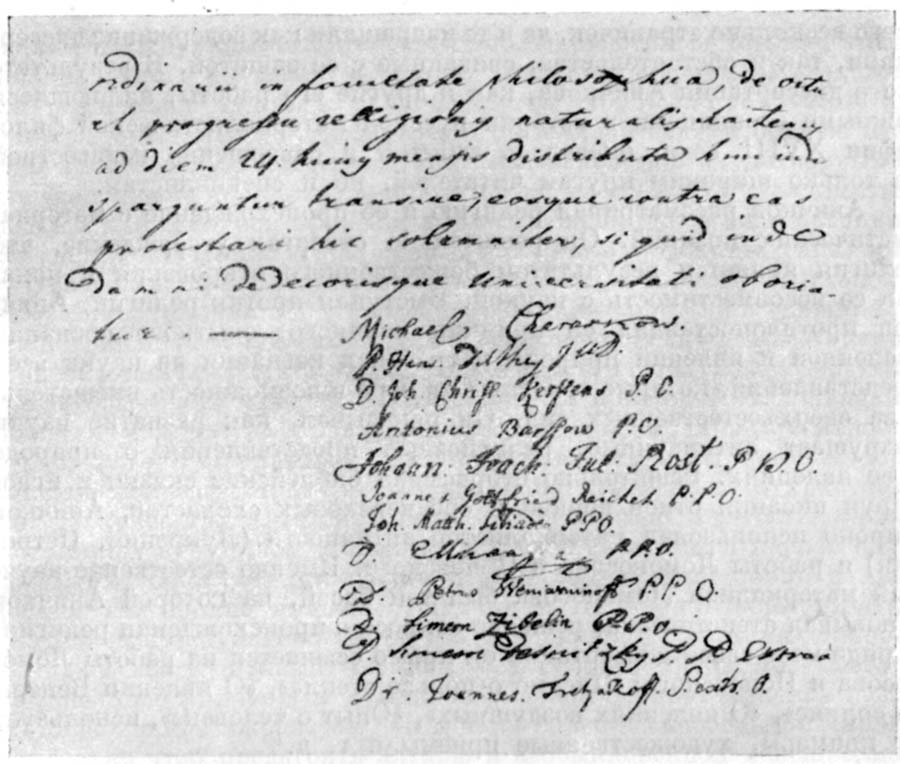

2) Хранящиеся в библиотеке университета так называемые «Протоколы Университетской конференции» (15 томов рукописных документов, относящихся к 1756—1770 гг., главным образом на латинском и частично на французском, немецком и русском языках).

3) Хранящееся там же 18-томное собрание речей профессоров Московского университета, объявлений о торжественных собраниях и праздниках в университете, «реестры публичных лекций» в университете и «упражнений» в гимназиях за 1755—1800 годы, 4 тома речей русских профессоров Московского университета, изданных в начале XIX в. Обществом любителей русской словесности, издания университетской типографии, газета «Московские ведомости».

4) Записки и воспоминания работников и воспитанников университета, разбросанные в различных периодических изданиях XIX века.

5) Архивные материалы из фондов ЦГАДА, ЦГИАЛ, ИРЛИ и архива АН СССР, в первую очередь фонды XVII разряда Госархива и фонды канцелярии и 3 департамента Сената в ЦГАДА. К этой категории источников примыкают и многочисленные публикации документов и материалов, помещенные в «Чтениях в обществе истории и древностей Российских», «Москвитянине», «Русском Архиве» и других изданиях XIX века.

Отнюдь не претендуя на то, чтобы исчерпать весь круг источников, связанных с основанием университета и его деятельностью в первый период существования, автор считает, что использованные им источники дают возможность ответить на основные вопросы, возникающие в ходе исследования данной темы.

——————————

22

23

Наша наука дала миру великих ученых. Советский народ по праву гордится основоположником русской науки Ломоносовым... (Из приветствия ЦК ВКП (б) |

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ НАУКИ

Деятельность Ломоносова вообще и его работа по основанию Московского университета в частности, так же как темпы и направление развития русской национальной науки, культуры и просвещения, определялись уровнем и характером развития социально-экономических отношений в стране, степенью обострения социальных и классовых противоречий и теми задачами, которые стояли в этот период перед русским народом. Огромное влияние на темпы и направление развития русской культуры оказывала и политическая надстройка, в первую очередь самодержавно-крепостническое государство.

Научная и общественная деятельность Ломоносова протекала в условиях укрепления русского национального государства помещиков-крепостников и нарождавшегося купеческого класса. В этот период в экономической, политической и культурной жизни страны происходили существенные изменения. Обслуживавшие феодально-крепостнический способ производства товарно-денежные отношения все глубже проникали в помещичье хозяйство и играли в нем все большую роль. Происходило дальнейшее развитие всероссийского рынка, который включал в свой состав новые значительные территории на юге и востоке страны и одновременно с этим развивался вглубь, включая

24

хозяйства и районы, ранее сохранявшие натуральный, замкнутый характер. Одним из показателей развития всероссийского рынка явилась отмена в 1754 году внутренних таможен, представлявших собой пережиток былой феодальной раздробленности в экономике страны. Развитие всероссийского рынка было тесно связано с резким возрастанием объема внутренней и внешней торговли. Рост торговли пошел особенно быстро после того, как русский народ в ходе тяжелой и упорной борьбы вышел на побережье Балтийского моря и получил нормальные возможности для расширения своих экономических связей со странами Западной Европы.

Весьма важным явлением в экономической жизни страны этого периода было развитие промышленности, которое происходило в результате преобразований, проведенных в первой четверти века. Достаточно сказать, что если в конце XVII века только начали появляться первые мануфактуры, то к 1725 году их число выросло до 200, а к началу второй половины века было уже около 600 мануфактур. При этом ряд мануфактур того времени имел весьма значительные размеры, на отдельных из них трудилось до 2000 работных людей.

Ярким показателем успехов русской промышленности того времени являлся тот факт, что в 60-х гг. Россия выплавляла металла больше, чем какая-либо другая страна мира. На русском железе работала промышленность Англии и Франции. В прямой связи с необходимостью обеспечить растущую отечественную промышленность сырьем и с развитием внешней торговли стояла некоторая интенсификация сельского хозяйства. Происходило увеличение посевов технических культур, некоторое усовершенствование орудий сельскохозяйственного труда. Значительно полнее начали использоваться природные ресурсы страны.

Но наиболее важным явлением в экономической жизни страны было зарождение новых, капиталистических производственных отношений, происходившее в этот период в недрах системы крепостного хозяйства. Зародыши этих новых отношений выступали в форме применения наемной рабочей силы на купеческих и крестьянских мануфактурах, в появлении в деревне скупщика продуктов сельского хозяйства и особенно продуктов ремесла. Этот скупщик, подчиняя экономически крестьян и ремесленников, постепенно превращался в капиталистического предпринимателя. Новые отношения находили отражение в росте числа и экономического значения городов, в усилении экономического и политического влияния купечества и т. д.

Серьезные изменения произошли в этот период в системе государственной власти и управления, а также в международном положении страны. Старая система монархии с боярской думой и приказами

25

изжила себя и была заменена абсолютистской монархией с централизованным бюрократическим аппаратом управления. Это изменение в организации государственной власти обеспечивало выполнение основных функций государством, которое являлось органом классового господства крепостников. В стране была создана регулярная армия, располагавшая полноценным вооружением и основывавшая свою боевую деятельность на передовых принципах военного искусства. Исключительно быстро был создан мощный морской флот. Опыт войны русского народа за выход в Балтику и блестящие победы, одержанные в ходе этой войны русской армией и флотом под Полтавой и Гангутом, а также победы русской армии в Семилетней войне с Пруссией убедительно показали, что русский народ создал мощную армию и флот, способные оградить национальные интересы народа от всяких посягательств. Экономическое развитие страны, подкрепленное блестящими успехами русской армии и флота и умелыми действиями русской дипломатии, привело к укреплению международного положения России и значительному возрастанию ее роли в международных событиях того времени.

Исключительно большое влияние на развитие страны и, в частности, на развитие культуры и науки оказывало то обстоятельство, что в это время происходил процесс формирования русской нации, с которым был тесно связан рост национального самосознания и развитие патриотических национальных традиций.

Все эти процессы, происходившие в области экономической и политической жизни страны, требовали развития русской национальной культуры и науки и коренных преобразований в системе образования в России. Ни уровень, которого достигла в это время русская наука и культура, ни совершенно ничтожное количество «цифирных» и духовных школ и «академий», ни число учащихся в них, ни содержание их работы — ничто не соответствовало задачам, стоявшим в это время перед страной.

Возникающие во все большем количестве мануфактуры и горные заводы требовали новых людей. Им были нужны металлурги, механики и химики, им был нужен ряд квалифицированных специалистов. Развитие промышленности и торговли, связанное с расширением использования природных богатств, и создание соответствующих путей сообщения (дорог, каналов, использование рек и т. д.) требовали исследования территории и недр страны. Но осуществить это было невозможно без наличия в стране геологов, географов, астрономов, картографов, геодезистов. Преобразование армии и создание флота требовали командиров и специалистов, знающих математику, физику, механику и другие науки. Интенсификация сельского хозяйства, проводившаяся помещиками и вызванная резким увеличением внешней

26

торговли и необходимостью обеспечить растущую промышленность отечественным сырьем, требовала ряда специалистов в области естественных наук. Таким образом, в стране создавались условия, способствующие быстрому развитию науки и распространению образования. Рассматривая вопрос о развитии науки, Энгельс подчеркивал: «если... техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов»1. В это время техническая потребность возросла по сравнению с XVII веком в десятки раз.

Соответствующим образом подготовленных, грамотных людей требовал и громоздкий бюрократический аппарат государственной власти и управления. В условиях укрепления русского национального государства и превращения русского народа в нацию было жизненной необходимостью развитие философии, языкознания, истории, юриспруденции, разработка экономических наук, развитие национальной литературы и искусства. Все это в свою очередь ставило вопрос о создании сети общих и специальных школ, как необходимой базы для развития национальной культуры и науки.

Поэтому-то мероприятия в области культуры и образования не случайно занимали заметное место в преобразованиях первой четверти XVIII в. Был осуществлен переход на новый гражданский алфавит, вышел ряд учебников, начала выходить первая русская газета, в значительных для того времени размерах развернулось книгопечатание. Изменились масштабы и характер деятельности Славяно-греко-латинской академии, большая часть воспитанников которой направлялась для работы в светских учреждениях.

Увеличилось число «цифирных» школ, во всех крупных городах России были учреждены семинарии. Открылся целый ряд специальных школ, готовящих разнообразных специалистов для обслуживания нужд хозяйства и государственного аппарата России. Так были созданы «школа математических и навигацких наук» (преобразована впоследствии в морскую академию), инженерные, артиллерийские, горные, и медицинские школы, кроме того, при крупных мануфактурах были учреждены ремесленные школы.

Исключительно важное значение для развития русской науки и культуры имело создание в России Академии Наук. На ее плечи ложилось руководство работами по изучению и освоению территории и природных богатств страны, разработка тех вопросов, которые

27

были выдвинуты ходом исторического развития. Кроме этого, Академии была поручена подготовка русских кадров в области культуры, науки и просвещения. С первых дней существования Академия Наук располагала прочной материальной базой: она получила в свое распоряжение прекрасную библиотеку, кабинеты, лаборатории, музей (кунсткамеру), обсерваторию, типографию и мастерские.

Решения задач, стоящих перед русской академией, нельзя было добиться «при заведении простой Академии». Поэтому, исходя из русских условий, в академии были соединены целых три учреждения: собственно академия, университет и гимназия. Такое соединение совершенно различных по своим задачам и методам работы учреждений имело свои недостатки, но в тех условиях это было единственно правильное решение. Огромное значение имело то обстоятельство, что в центре внимания академии стояли естественные науки и совсем не нашлось места для представителей богословия. В основном удачен был и первый состав академиков. В их числе оказались такие выдающиеся ученые, как братья Бернулли, Леонард Эйлер, астроном Делиль, ботаник Гмелин и другие. Петербургская Академия Наук быстро превратилась в один из передовых научных центров в Европе.

Но, говоря о прогрессивном значении преобразований петровского времени, нельзя упускать из вида того, что они имели определенную классовую направленность и производились за счет усиления крепостного гнета. Классовая направленность и классовая ограниченность преобразований того времени в полной мере сказались и на мероприятиях в области культуры и науки. Они были поставлены на службу господствующим классам. Просвещением и образованием были затронуты лишь верхушки господствующих классов. Народные массы по существу почти ничего не получили в результате преобразований петровского времени в области культуры. Это привело к тому, что еще больше увеличился разрыв между русским дворянином и неграмотным, задавленным крепостным гнетом русским мужиком.

В продолжение XVIII века русское дворянство все более отрывалось от народа и превращалось в антинародную силу, становилось классом, который не верил в творческие возможности своего народа и все более боялся его. Дворянство и особенно его аристократическая верхушка открыто пренебрегали национальными традициями, презрительно относились к русской национальной культуре, низкопоклонничали перед Западной Европой. Среди дворянской знати широко распространилось перенимание быта, манер, костюмов французской аристократии, которая накануне буржуазной революции 1789 г. переживала распад и социальный кризис. В этих условиях среди верхушки господствующих классов нашли благоприятную почву клеветнические теории о духовной неполноценности

28

русского народа, фальсификация его истории и неверие в его будущее.

Преобразования Петра представляли собой своеобразную попытку выскочить из рамок отсталости, но эта отсталость тогда не была и не могла быть ликвидирована, так как для этого было необходимо открыть широкую дорогу для развития капиталистических отношений. Продолжавшееся же и расширявшееся господство крепостничества лишало промышленность основной предпосылки для ее быстрого развития — наличия свободных рабочих рук. Оно ограничивало развитие торговли, консервируя натуральный характер хозяйства. Оно мешало развитию техники и использованию богатств страны, сковывало и давило творческие силы русского народа. Это создавало кричащее противоречие между творческими возможностями народа и их использованием и применением.

Все более открыто становясь органом дворянской диктатуры, самодержавие направляло все свои усилия на расширение и сохранение крепостничества. Именно в XVIII веке крепостное право распространяется на значительные районы страны: левобережную Украину, Дон, Приуралье, так называемую Новороссию, Тавриду, где сотни тысяч крестьян раздариваются придворной клике и превращаются в крепостных. Именно в XVIII веке крепостное крестьянство оказывается во власти неограниченного произвола помещиков, получает широкое распространение торговля крепостными. Именно в это время крепостное право в России приняло те уродливые формы, о которых В. И. Ленин писал, что «крепостное право, особенно в России, где оно наиболее долго держалось и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось от рабства»1.

Активно охраняя и защищая отжившие крепостнические отношения, политическая надстройка и в первую очередь российское самодержавие проводили явно реакционную политику. Они мешали формированию и развитию новых капиталистических отношений и тем самым тормозили экономическое и культурное развитие страны. Эта политика сопровождалась массовой непроизводительной растратой людских и материальных ресурсов страны и причиняло стране и русскому народу неисчислимый вред.

Тот факт, что искусно лавируя в целях удовлетворения интересов различных группировок господствующих классов и сохранения незыблемости основ существующего строя, государственная власть выступала под личиной «просвещенного абсолютизма», не менял существа ее политики. В то время как дальнейшее развитие русского государства, рост промышленности и торговли требовали ускорения темпов

29

развития культуры и науки и распространения просвещения, правительство ограничивалось полумерами. Расходы на государственный аппарат и содержание двора возрастали в неслыханных размерах, расходы же на науки и просвещение оставались на прежнем уровне. В проекте речи для большевистского депутата в Государственной думе по вопросу о смете министерства народного просвещения на 1913 год, В. И. Ленин писал: «О да, Россия не только бедна, она — нищая, когда идет речь о народном образовании. Зато Россия очень «богата» расходами на крепостническое государство, помещиками управляемое, расходами на полицию, на войско, на аренды и десятитысячные жалованья помещикам, дослужившимся до «высоких» чинов, на политику авантюр и грабежа...»1. Эта характеристика с полным основанием может быть отнесена и к политике правительств Елизаветы и Екатерины II, так как основное содержание и направление политики самодержавия не изменилось.

Количество школ росло крайне медленно, вдобавок к этому значительная часть их носила ярко выраженный сословный характер, мешавший широкому распространению образования. Не менее ярко выступало это реакционное направление политики правительства в отношении Академии Наук. Эта политика привела к постепенному отходу академии от стоящих перед ней задач, к отрыву от практики и уходу в «чистую науку». Она способствовала засорению академии значительным количеством псевдоученых, а то и просто авантюристов и бездельников, рассматривавших академию как своего рода кормушку. К руководству академией при прямом покровительстве и поддержке придворной клики пробрались люди, являвшиеся злейшими врагами русского народа. Стремясь сохранить и упрочить свое монопольное положение, они срывали подготовку русских ученых и довели до развала академический университет и гимназию. При попустительстве той же придворной аристократии они распространяли и пропагандировали клеветнические теории относительно неполноценности русского народа, его неспособности к наукам, его отсталости, рабской зависимости от буржуазного Запада и т. д. Значительная часть академиков и в первую очередь клика, управлявшая академией, выступали защитниками и проповедниками отсталых, антинаучных взглядов в науке и реакционных в политике.

Передовая русская культура и наука развивались в середине XVIII века в чрезвычайно трудных и сложных условиях. Царское правительство проводило реакционную, антинародную, а зачастую и антинациональную политику. Политика реакции и беспредельного увеличения крепостного гнета искусно прикрывалась пышными и

30

пустыми фразами о всеобщем благе, о веке просвещения и покровительстве национальной культуре и науке. Эту демагогическую политику начал еще Шувалов и довела до крайней виртуозности Екатерина II. В действительности, правительство выказывало полное невнимание к нуждам науки и культуры. Его поддержкой пользовалось лишь реакционно-монархическое и клерикальное направление.

Беспощадно угнетая русский народ, русское дворянство и выражавшее его интересы самодержавие боялись народа, мешали развертыванию его сил и все больше ориентировались на Запад, где они заимствовали наиболее реакционные идеи и порядки, враждебные русскому народу и его передовой культуре. Самодержавие и господствующие классы беззастенчиво спекулировали даже на передовых идеях Запада, извращая и фальсифицируя их и таким образом приспосабливая к своим реакционным целям. Такая политика самодержавия способствовала устремлению в Россию настоящего потока иностранцев, съезжавшихся сюда в поисках легкой наживы и быстрой карьеры. Шумахеры и тауберты захватили Академию Наук; бироны, минихи, лестоки, шульцы заняли командные должности в государственном управлении. Тысячи невежд, подобных фонвизинскому Вральману, подвизались в роли учителей и наставников. Мутный поток низкопоклонства и реакции грозил захлестнуть русскую национальную культуру и науку, направить развитие русской культуры по ложному, неправильному пути. Однако действительным носителем национального характера, выразителем лучших национальных традиций является народ. Именно русский народ, его лучшие сыны решительно двинули вперед национальную культуру и науку.

Не случайно значительная часть лучших представителей передовой русской культуры и науки в XVIII веке являлась выходцами из народа, на который с таким презрением смотрели господствующие классы. Ломоносов и Крашенинников, Десницкий и Аничков, Зуев, Ползунов и Кулибин, Аргунов и Шубин — все они и десятки других вышли из самых глубин русского народа. К ним присоединились выходцы из дворян, отказавшиеся от защиты своекорыстных классовых интересов дворянства и ставшие выразителями общенародных, общенациональных интересов, такие, как Новиков и Фонвизин, Поленов и Крылов, Радищев, Козельский и другие замечательные представители передовой русской культуры и общественной мысли.

Любовь к своей родине, гордость за ее героическое прошлое, борьба за ее светлое будущее, развитие лучших национальных традиций русского народа являются основными особенностями деятелей русской передовой культуры. Недаром великий русский революционер-демократ

31

Н. Г. Чернышевский писал: «Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма»1.

Патриотическая направленность деятельности представителей передовой русской национальной культуры, вдохновляемой вековой борьбой русского народа против самодержавия и крепостничества, обусловила их все возраставшую политическую оппозиционность по отношению к существующему строю. По мере развития новых капиталистических отношений и обострения классовых противоречий в стране эта оппозиционность перерастала в прямую враждебность к самодержавию и крепостничеству. Деятели передовой русской культуры тем полнее и глубже выражали интересы народа, чем решительнее они выступали против господства самодержавно-крепостнического строя.

В XVIII веке уже отчетливо выступают освободительные традиции в русской культуре, так великолепно продолженные и развитые в XIX веке замечательными представителями русской литературы, искусства, науки и общественной мысли. Совершенно прав проф. Благой, который, разбирая национальные особенности русской литературы, пишет: «Специфической чертой русской литературы, чертой, кровно связанной с ее патриотическим характером и тоже полностью обусловленной своеобразием русского исторического процесса, является ее гораздо большая, чем на Западе, демократичность, народность. Элементы народности дают себя знать в наиболее значительных явлениях русской литературы уже в XVIII веке, приобретая в творчестве Радищева прямой революционный характер»2. Эта характеристика литературы с полным правом может быть распространена и на другие отрасли русской культуры XVIII века.

С патриотическим характером русской культуры, с ее стремлением к демократичности и народности непосредственно связана еще одна важнейшая черта русской культуры, отчетливо выступающая уже в XVIII веке, — ее подчеркнуто светский характер, свойственные ей материалистические тенденции. Место религии и церкви в системе самодержавно-крепостнического строя определяло отношение к ним со стороны деятелей передовой культуры и науки. Кроме того, духовное господство церкви мешало развитию науки, не давало возможности стать на подлинно научную почву при изучении природы и ее явлений. Это усиливало антиклерикальную направленность передовой русской культуры. Поэтому в XVIII веке начинает складываться

32

в русской культуре и науке та «солидная материалистическая традиция», о которой говорил В. И. Ленин. Материализм был единственной философской школой, которая вела последовательную и беспощадную борьбу с феодализмом и поповщиной.

Развиваясь в борьбе с низкопоклонством дворянства, передовая русская культура и наука подчеркивала свой национальный характер, свою враждебность космополитизму и низкопоклонству. В этих условиях борьба за развитие национальной культуры и науки оказывалась прямо направленной против господства самодержавно-крепостнического строя. «125 лет тому назад, — писал В. И. Ленин, — когда не было еще раскола нации на буржуазию и пролетариат, лозунг национальной культуры мог быть единым и цельным призывом к борьбе против феодализма и клерикализма»1.

В середине и во второй половине XVIII века деятельность русских просветителей всем своим содержанием была направлена против господства феодально-крепостнического строя, против режима дворянской диктатуры, установившегося в это время в стране. Тем самым русские просветители объективно выражали требования новых капиталистических отношений, зарождавшихся в недрах старого строя. Вместе с тем русские просветители выступали горячими защитниками интересов и требований широких народных масс и в первую очередь интересов крепостного крестьянства. Именно это определяло антикрепостническую демократическую направленность их деятельности и материалистический характер их мировоззрения.

Представители другого направления: Екатерина II, князь Щербатов и Шувалов, Херасков, Сумароков и Карамзин, Петров и Рубан. Они вкладывали в понятие патриотизма и народности свое узкоклассовое содержание. Для них судьба страны и ее будущее были неразрывно связаны с существованием самодержавно-крепостнического строя, с судьбами класса помещиков. За национальные традиции они выдавали национальные «предрассудки», связанные с узкокорыстными интересами господствующих классов. Тем самым они стремились задержать развитие, сохранить и укрепить самодержавно-крепостнический строй, лишь слегка подправив и изменив то, что находилось в кричащем противоречии с новыми явлениями в экономической жизни страны.

Представители передового направления в русской культуре связывали с понятием патриотизма защиту коренных интересов большинства нации, ее трудящихся слоев. Патриотизм Ломоносова, Крылова, Лепехина, Десницкого, Шубина, Ползунова и других деятелей передовой русской культуры высок и благороден. Он проникнут

33

идеями служения Родине и народу, выражает требование движения вперед, продолжения и развития преобразований. Он выступает как законный наследник всего лучшего, что было в прошлом России, в том числе и прогрессивной стороны деятельности Петра.

Конечно, при характеристике национальной культуры и науки в середине и во второй половине XVIII века следует иметь в виду, что новые производственные отношения были еще крайне слабы, они только начинали зарождаться в недрах старого крепостнического строя. В стране не было класса, который бы мог возглавить всю нацию и повести ее на решительный штурм крепостничества и самодержавия. Все это определяло не окончательное еще размежевание двух направлений в национальной культуре того времени и вызывало недостаточную четкость и последовательность мировоззрения деятелей передового направления.

Слабость новых производственных отношений приводила и к тому, что у представителей передовой национальной культуры в то время еще сохраняются надежды на «просвещенного монарха» и просвещенных вельмож, на проведение преобразований сверху, на то, что распространение просвещения и развитие науки окажутся достаточными для устранения всех пороков российской действительности. Это вызывало то, что, критикуя, и подчас довольно резко, крепостной строй и самодержавие, даже лучшие представители национальной культуры не поднимаются до требования революционного их уничтожения. Лишь в конце XVIII века великий русский патриот и революционер А. Н. Радищев впервые в истории русской культуры наполняет понятие патриотизма новым революционным содержанием и решительно отказывает в патриотизме угнетателям народа. Подлинный патриот, по его мнению, только тот, кто беззаветно служит народу, борется за его освобождение, ненавидит его врагов. В мировоззрении и деятельности Радищева русская национальная культура вступила в новый, качественно отличный от прошлого этап своего развития.

Слабые стороны в мировоззрении и деятельности русских просветителей XVIII века были обусловлены эпохой и уровнем социально-экономического развития. Несмотря на наличие этих слабых сторон, представители передовой русской науки и культуры смело двигали науку вперед, отстаивали и развивали материалистические и демократические тенденции, придавали ей антикрепостнический характер, всю свою деятельность подчиняли интересам народа. В середине XVIII века эти черты передовой русской культуры и науки нашли наиболее полное выражение в мировоззрении и деятельности вышедшего из недр русского народа крестьянского сына Михаила Васильевича Ломоносова.

34

*****

Замечательные научные открытия и теории Ломоносова в области естественных наук играли огромную роль не только в развитии этих наук, но и в развитии материалистической философии. Работы Ломоносова в области естественных наук отличались материалистической направленностью и представляли собой энергичную борьбу за развитие и пропаганду материалистических воззрений на природу и ее явления. Прокладывая новые пути в науке и отбрасывая с дороги все устаревшее, мешавшее ее развитию, он самым решительным образом выступал против догматизма и господства средневековой схоластики, против попыток церковников удержать науку и просвещение под своей властью, против попыток сохранить за наукой роль служанки религии.

Придавая огромное значение практике и требуя, чтобы наука была тесно связана с ней, Ломоносов в то же время понимал, что плодотворное развитие науки невозможно без разработки теории, без освещения светом теории данных практики. В эпоху, когда большинство ученых ограничивалось простым накоплением материалов и фактов и не шло дальше простой их систематизации, когда боязнь обобщений и теории превращалась в тормоз для дальнейшего развития науки, Ломоносов подчеркивал великое значение теории. «Если не предлагать никаких теорий, то к чему служит столько опытов, столько усилий и трудов великих мужей?... Для того ли только, чтобы, собрав великое множество разных вещей и материй в беспорядочную кучу, глядеть и удивляться их множеству, не размышляя о их расположении и приведении в порядок?»1 — спрашивал Ломоносов. Его требование было сформулировано предельно ясно и четко: «Из наблюдений установлять теорию, чрез теорию исправлять наблюдения...»2.

Но Ломоносов не только восстановил роль теории и гипотезы в науке. Величие его в том, что он стремился к изучению материального мира в его единстве, стремился показать взаимосвязь и взаимодействие различных явлений природы и объяснить явления этого мира, исходя из него самого.

В то время как философия двигалась вперед и все более крепло ее материалистическое направление, естественные науки никак не могли выйти из-под влияния религии и были проникнуты идеализмом. Своими блестящими открытиями и замечательными теориями в области естественных наук Ломоносов создавал базу для дальнейшего развития материалистической философии в новых исторических условиях.

35

Давая определение материи, он постоянно подчеркивал ее неразрывную связь с движением. «Движение не может происходить без материи»1, — утверждал он. Это материалистическое утверждение легло в основу его многолетней работы над молекулярно-кинетической теорией теплоты. На основе сотен опытов и наблюдений, Ломоносов решительно отвергал, как ненаучную, господствовавшую в тогдашней науке теорию теплорода. Он утверждал, что это усиленно защищавшееся немецкими «шершнями-монадистами» «мистическое учение должно быть до основания уничтожено»2. Он показывал, что действительной причиной теплоты является внутреннее движение материи. Логическим завершением и наиболее ярким выражением материализма Ломоносова является открытие им закона, который он сам называл «всеобщим законом природы». «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого... Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому»3.

Материя в понимании Ломоносова, охватывающая «все перемены в натуре случающиеся», как отмечал С. И. Вавилов, «близка к пониманию материи в ленинском диалектико-материалистическом философском значении», а открытый им «всеобщий закон природы» «на века вперед как бы взял в общие скобки все виды сохранения свойств материи». Это дало полное основание С. И. Вавилову сказать, что Ломоносов вкладывал в понятие материи несравнимо более глубокое и широкое понятие, чем его современники, и поэтому выдвинутое им начало сохранения материи «есть закон всеобщий, объемлющий всю объективную реальность с пространством, временем, веществом и прочими ее свойствами и проявлениями»4.

Открытый Ломоносовым закон сохранения материи и движения прочно вошел в сокровищницу науки и составляет одну из важнейших вех на пути ее развития. Одновременно с этим он является одной из основ материалистического понимания природы и объяснения ее явлений. Исключительно важным для развития науки и материалистической философии был вывод об «извечности движения», который сделал Ломоносов из открытого им закона. Этот вывод полностью

36

отвергал возможность божественного «первого толчка», издавна служившего одной из лазеек для протаскивания поповщины в науку.

В статье, которая, очевидно, по цензурным соображениям осталась неопубликованной и впервые увидела свет лишь в 1951 году, Ломоносов прямо утверждал: «Приписывать это физическое свойство тел божественной воле или какой-либо чудодейственной силе мы не можем» и делал вывод, что «первичное движение никогда не может иметь начала, но должно длиться извечно»1.

Ломоносов жил и работал в XVIII веке, когда материализм был преимущественно механистическим. «...своеобразная ограниченность этого материализма, — указывал Энгельс, — заключается в неспособности его понять мир как процесс, как такую материю, которая находится в непрерывном историческом развитии. Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и связанному с ним метафизическому, т. е. антидиалектическому, методу философского мышления»2. В свете этой характеристики, которую дает Энгельс материализму XVIII века, тем ярче встает перед нами историческая роль Ломоносова, сделавшего попытку выйти за рамки метафизики и высказавшего ряд гениальных догадок, которые шли в направлении к диалектическому пониманию явлений природы. Большая часть этих догадок Ломоносова была полностью подтверждена в ходе дальнейшего развития науки. Хотя тогдашний уровень науки и не давал Ломоносову возможности подняться до диалектики, но его догадки представляли собой элементы нового в старом метафизическом способе мышления.

Огромное значение для последующего развития науки и философии имело, в частности, его выступление против теорий и представлений о неизменяемости мира. Он прямо издевался над утверждениями о том, что мир остался в том же состоянии, в котором он был когда-то создан богом. Ломоносов высказывал замечательные мысли о развитии природы. «Твердо помнить должно, что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала от создания, как ныне находим... Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала творцом создано... Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук... хотя оным умником и легко быть философами, выучась наизусть три слова: бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин»3, — писал Ломоносов.

37

Это утверждение не является случайной, мимоходом оброненной мыслью. С подобными утверждениями мы встречаемся во многих его работах1. Если к этому добавить, что Ломоносов считал причиной качественных различий тел то обстоятельство, что одни и те же атомы соединены различным образом, что он давал материалистическое объяснение не только первичным, но и вторичным качествам материи (вкус, цвет, запах и т. д.), станет ясно, насколько глубже и последовательнее был материализм Ломоносова по сравнению с материализмом его предшественников и современников.

Характеризуя состояние развития науки и философии в XVIII веке, Энгельс говорил о «гениальном открытии Канта», которое пробило первую брешь в окаменелом воззрении на природу и составило эпоху в развитии науки2. Между тем открытие Канта касалось лишь одной, хотя и очень важной, отрасли естествознания. В отличие от Канта, работы Ломоносова были несравненно более последовательны и охватывали все отрасли естествознания в целом, значительная часть их была выполнена раньше работ Канта. На основании этого сам собой напрашивается вывод, что не кто иной как Ломоносов своими замечательными работами пробил первую брешь в метафизике.

Об этом не говорит Энгельс лишь потому, что целый ряд величайших открытий выдающихся деятелей русской науки и философии оставался ему неизвестен. Так, недавно обнаруженные «Заметки» Энгельса о Ломоносове, свидетельствуют о том, что Энгельс непосредственно с его работами не был знаком3.

Отстаивая и развивая материалистическую теорию, Ломоносов считал окружающий нас материальный мир познаваемым и решительно выступал против идеалистов, доказывавших, что человек не в состоянии познать природу и выяснить объективное ее содержание и сущность ее явлений. Он утверждал, что восприятия наших чувств в том случае, если они проверены практикой, осмыслены и теоретически обобщены, могут дать и дают правильные представления о предметах и явлениях материального мира. Противопоставляя религии принцип научного опытного познания природы и показывая всю антинаучность религиозных доктрин о происхождении и строении вселенной, Ломоносов подрывал устои религии и ослаблял ее влияние на народные массы. Его работы вписали важную страницу в историю русского атеизма.

38

Работы Ломоносова в области естественных наук, отличавшиеся глубиной и последовательностью в проведении материалистических принципов, являлись одним из наиболее значительных достижений в современной им философии не только России, но и Западной Европы. Материалистические идеи и теории Ломоносова двигали науку вперед и помогли ему достичь выдающихся успехов и открытий в разработке конкретных наук и решении важнейших проблем, стоящих перед этими науками.

Создатель первой научной химической лаборатории в России, Ломоносов поставил химию на базу научного опыта и ввел в качестве основы химического исследования весовой принцип. Опережая науку на целое столетие, Ломоносов выступил как создатель физической химии. Он указал на роль и место химии в исследовании полезных ископаемых, медицине и в промышленном производстве. Ломоносов впервые поставил опытное преподавание химии в академическом университете и создал для этого целый ряд специальных приборов. Трудами Ломоносова был нанесен сокрушительный удар теориям о существовании особой «горючей материи» — флогистона, которые в это время безраздельно господствовали в западноевропейской науке. Он раскрыл сущность горения как химического процесса.

Ломоносов, открывший закон сохранения материи и движения, много и плодотворно работал в самых различных областях физики. Он разработал материалистическую теорию теплоты, провел имевшие огромное теоретическое и практическое значение исследования силы тяжести, упругости газов, земного магнетизма. Одним из первых он начал исследование атмосферного электричества. Его работу в этой области не могла остановить даже трагическая гибель работавшего вместе с ним передового немецкого ученого Вильгельма Рихмана. Сообщая, что «умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность»1, Ломоносов беспокоился только о том, что смерть Рихмана может быть использована мракобесами для нападок на передовую науку и изображена ими как «божья кара» за попытку ученых проникнуть в тайны явлений природы. Именно поэтому он категорически настаивал на публичном произнесении своего доклада об атмосферном электричестве.

Он исследовал природу света и полярных сияний, выдвинул понятие об абсолютном нуле температуры. Руками Ломоносова был создан ряд замечательных приборов по оптике и другим разделам физики. Ломоносов изгнал из физики теплород, «тяготительную и светящуюся материи», в которые непоколебимо верила современная ему западноевропейская наука.

39

Ломоносов является основоположником современной геологии. В эпоху, когда, по словам Энгельса, «история развития земли, геология, была еще совершенно неизвестна»1, Ломоносов решительно выступил против библейских мифов о сотворении мира и потопе, против библейской хронологии. На 70 с лишним лет опередив Лайеля, Ломоносов противопоставил средневековой библейской концепции исторический взгляд на развитие земли. Он первый объяснил происхождение слоистых осадочных пород. Ломоносов указал на вековые колебания суши и деятельность внешних сил природы как на явления, играющие важную роль в изменении земной поверхности. Изучая причины и характер землетрясений и вулканической деятельности, Ломоносов впервые в мире исследовал вопрос об образовании и возрасте рудных жил и положил начало науке о полезных ископаемых. Велика роль Ломоносова в исследовании происхождения органических полезных ископаемых: каменного угля, нефти, торфа и янтаря, в исследовании образования почвы. Он был инициатором изучения недр родной страны и более широкого использования ее богатств.

С изучением и освоением территории страны и ее природных богатств связана и работа Ломоносова в области географии. В географическом департаменте Академии Наук под его руководством шло составление географических карт страны, съемка и изучение ее территории. Он выступил инициатором изучения экономической географии России. Ломоносовым была выдвинута идея создания «экономического лексикона», который должен был содержать данные о всех производимых в России товарах, о месте их производства, количестве, качестве, о местах их продажи, ценах, о величине, значении и расположении городов, торговых путях, их состоянии и целый ряд других важнейших сведений. Лишь преждевременная смерть и господство в академии клики реакционеров не позволили ему полностью осуществить это замечательное предприятие.

Инициатор ряда экспедиций, Ломоносов выдвинул бессмертный, нашедший свое осуществление только в эпоху социализма, проект изучения и освоения Северного морского пути. Он хорошо понимал огромное значение освоения Северного морского пути как для экономического развития России, так и для безопасности нашей родины. Он верил в творческие силы русского народа и был убежден в том, что

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,

Меж льдами новый путь отворят на восток,

И наша досягнет в Америку держава...2.

40

Ломоносов сконструировал замечательные приборы, облегчавшие мореплавание и делавшие его более безопасным. С мореплаванием тесно связаны его работы в области метеорологии. Ломоносов ясно представлял значение метеорологии для мореплавания и сельского хозяйства и совершил ряд замечательных открытий в этой области. Достаточно назвать его работы по исследованию атмосферы и открытие нисходящих и восходящих потоков воздуха. Считая предсказание погоды одной из труднейших, но зато и одной из важнейших задач, над разрешением которых должна трудиться наука, Ломоносов своими трудами в области метеорологии сделал первые шаги по пути решения этой благородной задачи.

Трудно переоценить значение Ломоносова и в области астрономии. Много работавший над организацией астрономических наблюдений и экспедиций, Ломоносов совершил величайшее открытие, установив наличие атмосферы на Венере. Именно в работах по астрономии и геологии особенно ярко выступает боевая атеистическая направленность его естественно-научной деятельности.

«Наука все еще глубоко увязает в теологии», — писал Энгельс о состоянии науки в XVIII веке1. Без уничтожения господства церкви над наукой и разоблачения вреда и ненаучности теологических взглядов на природу, наука не могла двигаться вперед. В этих условиях Ломоносов вел прямую войну против поповщины в науке. При помощи неопровержимых доказательств он показывал всю несостоятельность религиозных теорий о происхождении и устройстве вселенной, высмеивал попытки изучать природу, основываясь на священном писании. Научная статья и публичная речь, ода и переложение псалма, памфлет и эпиграмма — все было использовано им в этой борьбе. Ломоносов требовал полного освобождения науки из-под власти религии, запрещения церковникам вмешиваться в дела науки. Он издевался над теми, кто «думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии», или с помощью высшей математики «определять год, день и его самые мелкие части для мгновения первого творения»2. Ломоносов смело выступал в защиту системы Коперника. Это было открытым вызовом церковникам, которые, пользуясь поддержкой царского правительства, перешли в это время в наступление против распространения научной системы Коперника. Синод требовал изъятия и уничтожения книги Фонтенелля «О множестве миров» и журнала Академии Наук «Ежемесячные сочинения», в котором были помещены сочинения и переводы, «утверждающие множество миров», а также запрещения писать и печатать о всем, «противном

41

вере», под страхом жесточайшего наказания1. В ответ на это, издавая свой доклад «Явление Венеры на Солнце», Ломоносов написал изумительное по силе и смелости «Прибавление», являющееся убийственным памфлетом против церковников и страстным гимном в честь науки и ее мужественных представителей, которые в борьбе против религии двигали науку вперед. «Прибавление к явлению Венеры на Солнце» в ясной и доступной форме излагало те же мысли, что и написанное за 10 лет до этого «Письмо о пользе стекла». Ломоносов показывал, что современные ему церковники не отличаются от «жрецов и суеверов» древности, которые «правду на много веков погасили»2. Более того, он сравнивал их с доносчиком древности Клеантом, обвинявшим ученых «в ниспровержении богов». Рядом с Клеантом Ломоносов поставил одного из столпов средневековой церкви — «блаженного» Августина.

Возьмите сей пример, Клеанты, ясно вняв,

Коль много Августин в сем мнении неправ;

Он слово божие употреблял напрасно,

В системе света вы то ж делаете власно3.

Господство церкви, утверждал Ломоносов, привело к тому, что «астрономы принуждены были выдумывать для изъяснения небесных явлений глупые и с механикою и геометриею прекословящие пути планетам...»4.

Своим обращением к древности он не только не ослаблял удара против доктрин христианства, а, наоборот, усиливал, так как показывал, что всякая религия враждебна науке и мешает ее развитию.

Тем с большей силой Ломоносов воспевал тех, кто, не боясь преследований светских и духовных, двигал науку вперед. Первым в ряду мужественных борцов он изобразил Прометея, которого, жрецы-священнослужители, «невежд свирепых полк» «предали на казнь обнесши чародеем». Это не единичный случай преследования ученых, утверждал Ломоносов:

Под видом ложным сих почтения богов

Закрыт был звездный мир чрез множество веков.

Боясь падения неправой оной веры,

Вели всегдашню брань с наукой лицемеры...5.

42

Чтобы подчеркнуть «всегдашню брань с наукой» со стороны религии, Ломоносов рассказывал о «презрителе зависти и варварству сопернике» Николае Копернике, о Кеплере, Ньютоне, Декарте и других великих мужах науки. С чувством глубокого уважения и искренней признательности он говорил о своих великих предшественниках. «Много препятствий неутомимые испытатели преодолели и следующих по себе труды облегчили... Взойдем на высоту за ними без страха, наступим на сильные их плечи и, поднявшись выше всякого мрака предупрежденных мыслей, устремим сколько возможно остроумия и рассуждения очи для испытания причин происхождения света»1, — звал своих соратников и учеников Ломоносов. Тех же, кто не хотел следовать по этому пути, он оставлял «вымерять божескую волю циркулем». Явно иронизируя над отсутствием здравого смысла у своих противников, Ломоносов предоставлял решение спора между сторонниками системы Птолемея и Коперника... повару!

Он дал такой ответ: что в том Коперник прав,

Я правду докажу, на солнце не бывав.

Кто видел простака из поваров такого,

Который бы вертел очаг кругом жаркого?2

Прокладывая новые пути в науке, Ломоносов не страшился выступать против господствовавших в науке теорий и представлений, как бы ни был велик авторитет, стоявший за ними. Открыв закон сохранения материи, он не побоялся сказать, что «славного Роберта Бойля мнение ложно». Работая над теорией строения вещества, он решительно выступал против идеалистических монад Лейбница и Вольфа. Своей теорией света он разрушал утверждения Гассенди и Ньютона. Доказывая объективное существование вторичных качеств материи, он ликвидировал уступку идеализму, сделанную Локком и Галилеем3. Ломоносов понимал, что развитие науки невозможно без преодоления устаревших положений и теорий, без творческого исследования и обсуждения вопросов, выдвинутых ходом развития науки. В этом одна из причин его высокой оценки Декарта. «Мы, кроме других его заслуг, особливо за то благодарны, что тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде спорить, и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению»4, — писал о нем Ломоносов.

43