- 1 -

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

В. Н. МАКЕЕВА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

«РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ»

М. В. ЛОМОНОСОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

1961

- 2 -

К 250-летию со дня рождения

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА

1711—1961АННОТАЦИЯ

Книга представляет собой впервые осуществленное исследование истории создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. В монографии раскрывается процесс работы Ломоносова над его сочинением. Автор показывает, что в основу теоретических выводов первой научной грамматики русского языка Ломоносов положил материал, почерпнутый из литературных источников и из живой народной речи.

———

Под редакцией

члена-корреспондента АН СССР

С. Г. Бархударова

- 3 -

ВВЕДЕНИЕ

Неоценим вклад, внесенный М. В. Ломоносовым в сокровищницу русской филологической науки. Великий ученый заложил основы русского литературного языка. Он строил свои грамматические обобщения на обширнейшем фактическом материале, почерпнутом из всех пластов живого общенародного русского языка, и утверждал употребление формулированных им грамматических норм своей литературной практикой, содействуя тем самым усовершенствованию русского литературного языка. В этом воззрения Ломоносова сходны со взглядами В. Г. Белинского, который считал, что грамматические правила должны строиться на основании изучения особенностей данного языка: «Грамматика не дает правил языку, но извлекает правила из языка», — писал критик в одной из рецензий на грамматический труд своего современника.1

Прогрессивная роль ученого в развитии русской филологической науки была справедливо отмечена в свое время Н. А. Добролюбовым, утверждавшим, что Ломоносов «первый составил довольно стройную систему науки о языке» (разрядка наша, — В. М.).2

«Российская грамматика» Ломоносова, впервые увидевшая свет более двухсот лет тому назад (в 1757 г.), была первой полной научной нормативной грамматикой русского литературного языка. Спрос на нее был настолько значителен, что на протяжении первого тридцатилетия (с конца 50-х до конца 80-х годов) она переиздавалась Академией наук пять раз, при этом всегда «с наискорейшим поспешанием».

Выход в свет «Российской грамматики» под маркой молодой еще тогда Академии наук рассматривался современниками как выдающееся событие в области национальной культуры. Вероятно, руководствуясь желанием познакомить Запад с крупной победой русской науки, президент Академии наук К. Г. Разумовский

- 4 -

приказал перевести «Русскую грамматику» на немецкий язык.

Перевод грамматики, выполненный академическим архивариусом И.-Л. Стафенгагеном под «смотрением» Ломоносова, был отпечатан Типографией Академии наук в 1764 г.3

Составленная как научное исследование, «Российская грамматика» стала незаменимым учебным руководством для нескольких поколений русских людей. Последующие русские грамматисты сохраняли верность ломоносовской грамматической традиции. Влияние науки о языке, созданной Ломоносовым, ощущается и при изучении современного русского литературного языка.

Первая научная грамматика русского языка, естественно, привлекала внимание многих языковедов, однако история ее создания не была предметом специального научного исследования. Объясняется это отчасти тем, что до начала пятидесятых годов текущего века подготовительные материалы к «Российской грамматике», собранные Ломоносовым в процессе работы над своим ученым трудом, были известны только частично по далеко не полным и не всегда исправным публикациям, в которых записи даны в произвольной последовательности и группировке.4

Впервые эти материалы были напечатаны полностью и с соблюдением их расположения в подлиннике в академическом Полном собрании сочинений М. В. Ломоносова.5 Изучение полного текста этих черновых грамматических записей и сопоставление их с параграфами «Российской грамматики», а также с другими филологическими трудами Ломоносова и его литературной практикой позволяют осветить вопрос об истории создания основных отделов «Грамматики».

Предлагаемая работа состоит из пяти глав и заключения. В первой главе рассматривается развитие филологической науки с момента создания Академии наук до поступления на академическую службу Ломоносова (1725—1741) — тема, разработанная в нашей литературе совершенно недостаточно. В научный обиход вводятся некоторые новые архивные данные, проливающие свет на отдельные стороны первоначальной деятельности Академии в области филологии.

Во второй главе освещается процесс формирования филологических взглядов Ломоносова, широкий диапазон его научных

- 5 -

интересов в области филологии, прослеживаются рост профессионального мастерства ученого, общественные и личные мотивы, побудившие Ломоносова к написанию научного трактата по грамматике русского языка. При анализе словарной деятельности Ломоносова и других сотрудников Академии, в частности печатника типографии А. И. Богданова и полузабытого русского лексикографа К. И. Кондратовича, используются обнаруженные в Архиве АН СССР фрагменты словарей, ранее не публиковавшиеся. Эти фрагменты позволяют судить о содержании самих словарей.

На основании отзывов Ломоносова о словарях, поступавших на рассмотрение в Академию наук, автор делает попытку установить его лексикографические взгляды, оказавшие, как известно, впоследствии значительное влияние на составителей словаря Российской Академии.

Третья глава книги посвящена описанию работы Ломоносова, непосредственно предшествовавшей созданию «Российской грамматики», и методам, применяемым при этом ученым. Ломоносов строил свой труд не на чужих теоретических основах, а на итогах своих собственных, весьма обильных наблюдений. Он широко пользовался разнообразными материалами из различных письменных источников и в особенности из живой народной речи, умело систематизируя их и применяя в своем исследовании «метод натуралиста». Черновая рукопись дает яркое представление о работе творческой мысли ученого при подготовке грамматики. В главе прослеживается также процесс обдумывания плана «Российской грамматики» и история ее текста.

В следующих — четвертой и пятой главах показано, как создавались ученым основные разделы «Российской грамматики», в которых идет речь о грамматических категориях имени и глагола. Впервые используются подготовительные материалы к «Российской грамматике», привлекаются иллюстрирующие «Российскую грамматику» примеры из художественных и научных произведений Ломоносова, а также из его служебной переписки.

Грамматические формы, встречающиеся в подготовительных материалах, а также формы «Российской грамматики» сопоставляются с соответствующими формами грамматик М. Г. Смотрицкого и В. Е. Адодурова: первая, как известно, явилась «вратами учености» Ломоносова, вторая — в большей степени, чем предшествующие грамматики, — отразила формы словоизменения русского литературного языка начала XVIII в.; Ломоносов, как будет показано в дальнейшем изложении, изучал ее и продолжал развивать достижения русских грамматистов.

—————

- 6 -

ГЛАВА I

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ НАУК В ДОЛОМОНОСОВСКИЙ ПЕРИОД

(1725—1741)«Российская грамматика» Ломоносова вошла в историю русского языкознания как первая полная научная нормативная грамматика. Правильно понять и верно оценить ее значение возможно лишь при учете исторических условий и результатов работы первых русских грамматистов XVIII в., предшественников великого ученого.

Важнейшее место в истории русской науки XVIII в. занимает учрежденная в 1725 г. Петербургская Академия наук. В отличие от западноевропейских академий, представлявших собою добровольные общества ученых, русская Академия наук была центральным государственным научным учреждением, которое, по словам академика С. И. Вавилова, сделалось «основным истоком новой русской науки. Почти все, что было достигнуто в области науки в России в XVIII в., непосредственно или косвенно исходило из Петербургской Академии наук».6 Созданная для развития науки и распространения научных знаний, она способствовала тем самым крутому подъему русской культуры. Русский литературный язык должен был стать важнейшим орудием в выполнении этой задачи, так как распространять научные знания предстояло по-русски.

Между тем литературный язык не был подготовлен для выполнения этой функции. К концу первой четверти XVIII в. он содержал лексические, морфологические, фразеологические и стилистические элементы простонародной и церковнокнижной речи, отжившие диалектизмы, грубые вульгаризмы, невразумительные архаизмы, унылые канцеляризмы и неуклюжие варваризмы. Научная терминология отличалась вопиющей

- 7 -

скудостью. Церковнославянская лексика составляла настолько большой процент в словарном составе русского книжного языка, что иностранным наблюдателям представлялось, будто в России конца XVII в. «разговаривать надо по-русски, а писать — по-словенски».7 Филологически образованные люди того времени затруднялись иной раз дать верное название тому языку, на котором изъяснялись письменно: они именовали его то русским, то славенским, то славенороссийским.

При таких условиях «писать внятно и хорошим штилем» было трудной задачей, справиться с которой — да и то далеко не в полной мере — могли только очень немногие.

Петр I понуждал «так писать, как внятнее», а его сподвижники советовали «писать простым русским языком». Однако это не помогало делу, тем более, что среди тогдашних грамотеев встречались нередко такие, кому стилистический хаос был по душе. Современники заявляли, что авторы пишут «не только зря на пользу людскую, елико на субтильность своего философского письма».8

Итак, важнейшее орудие, которым надлежало действовать новорожденной Академии наук, было отточено недостаточно.

В области лексикографии известны два словаря, изданные в начале XVIII в.: славяно-греко-латинский словарь Ф. П. Поликарпова (1704)9 и русско-голландский словарь Я. В. Брюса (1717).10

Первый из них представляет собою обширный словник, в котором наряду с церковнославянской лексикой представлена также лексика русского языка. Повсюду даны эквиваленты из греческого и латинского языков. Нередки случаи одновременного приведения синонимов или ссылок на них, например: «Закалитель», рядом «Убийца»; «Исполин», рядом «Богатырь»; «Ошиб», рядом «Хвост великий», «Истрошаю, зри изнуряю», «Ковш, зри корец», «Огнезрачный, зри огнеобразный». Изредка встречаются фразеологические сочетания, например: «Завязую назад руки», «Печатаю книги — типом издаю».

Лексикон Я. В. Брюса, по существу, представляет собою тоже словник, состоящий почти исключительно из имен существительных — названий общеупотребительных предметов,

- 8 -

небольшого числа наречий и незначительного — глаголов и прилагательных. В отличие от предыдущего лексикона в отдельных случаях даны определения значений слов, например: «Крылос, или хор певчих или гобоистов, также и круговой танец». «Фрис, сим имянем называется во архитектуре нижайшая часть гзымса над столпом». К некоторым словам приписаны их синонимы, например: «Пища, корм». «Пища, еда». «Кресла, седалища, стул». Отдельные значения русских слов сопровождаются их переводом на голландский язык; многозначные слова повторяются при этом несколько раз, например:

«Шапка — Muts.

Шапка калпак — Kap.

Шапка спалная — Slaapmuts.

Шапка робячья, обшита кишкою, парчевою набитая, чтоб робенок голову не ушиб, когда упадет, — Valhoed.

Шапка женская — Hul».

Несмотря на незначительный объем, русско-голландский лексикон Я. В. Брюса, так же как и трехъязычный лексикон Ф. П. Поликарпова, способствовали более глубокому пониманию значений и оттенков русских слов, приучали к более разборчивому их употреблению. Однако при всей ценности этих книг они не могли заменить толкового словаря русского языка, нужда в котором с каждым годом становилась все настоятельнее.

В наследство от предшествующей эпохи достались лишь грамматики и грамматические руководства церковнославянского языка с бо́льшим или меньшим количеством грамматических и лексических элементов русского или украинского языка, причем все они находились под воздействием античной грамматической традиции. К числу их относится греко-славянская грамматика ’Αδελφοτης (’Αδελφοτης. Грамматика доброглаголиваго еллино-словенскаго ѧзыка. Совершеннаго искуства осми частей слова. Львов, 1591), в которой греческие формы переведены на церковнославянский язык. В ней отражены также некоторые особенности украинского языка.

’Αδελφοτης, источником которой послужила греческая грамматика Ласкариса, оказала определенное воздействие на славянские грамматики Зизания и Смотрицкого.

Известная грамматика Зизания (Грамматіка словенска съвершеннаго искусства осми частіи слова. Вильно, 1596), для своего времени образованного человека, отразила грамматический строй церковнославянского языка с элементами «простого русского диалекта», под которым автор понимал свой родной украинский язык. Следует отметить при этом, что Зизаний, как и другие грамматисты XVI—XVII вв., не отдавал себе достаточного отчета в различиях церковнославянского и русского (или украинского) языков.

- 9 -

Знаменитая грамматика Смотрицкого,11 который лучше, чем его предшественники, представлял различие между книжным церковнославянским языком и живым разговорным, находилась, как и предыдущие грамматики, под сильным влиянием античной грамматической традиции. В ней есть грамматические категории, которые введены под влиянием латино-греческих грамматик, хотя они чужды русскому языку, и, наоборот, отсутствуют категории, присущие церковнославянскому языку, потому что их нет в античных грамматиках. Грамматика Смотрицкого оказала сильное воздействие на последующую грамматическую литературу Руси.

В 1648 г. вышла анонимная ее переделка. В 1721 г. Ф. Поликарпов переиздал грамматику Смотрицкого («Грамматика в царствующем великом граде Москве». М.,1721), а через 2 года вышло составленное на основе той же «Грамматики» грамматическое руководство Ф. Максимова («Грамматика славянская, вкратце собранная в греко-славянской школе». СПб., 1723). Авторы этих грамматик, так же как и Смотрицкий, ориентировались в основном на грамматический строй церковнославянского, а не русского языка.

Эта более чем ограниченная филологическая литература в области грамматики и лексикологии, доставшаяся Академии наук от прошлого, не могла, безусловно, обеспечить распространение научных знаний на русском языке.

Какими же филологическими кадрами располагала на первых порах новорожденная Академия?

Основатели Академии наук не представляли в полной мере, насколько широки и глубоки окажутся ее задачи в области филологии и, в частности, в области обработки русского литературного языка. Первый академический устав предусматривал три класса наук, в которых не оказалось места для русской филологии. Третий класс, куда входила «гуманиора, гистория и право», должен был быть представлен тремя академиками, один из которых призван был заниматься элоквенцией и древними языками. О создании кафедры русской филологии или какого-либо другого органа, заменяющего ее, в уставе не было и речи. Внимание учредителей Академии привлекла только одна филологическая проблема — проблема перевода иноязычных сочинений на русский язык. Проектом академического устава предусмативалось иметь в каждом академическом классе по одному переводчику, которому рекомендовалось знать, кроме русского, латинский, немецкий,

- 10 -

французский или греческий язык, так как на них «многие обращаются книги, в которых все ведомые науки обретаются».12 Кадры переводчиков рекомендовалось создавать из людей, для которых русский язык был родным.

Немалая заслуга в организации переводческой деятельности Академии принадлежала Петру I, понимавшему необходимость создания единого национального литературного языка. В указах и письмах его содержится ряд замечаний, направленных на практическое проведение им мысли о необходимости сближения литературного языка с народной речью. Он выступал против употребления без необходимости на то иностранных слов и славянизмов. Через своих ближайших сподвижников и единомышленников в этом вопросе — И. А. Мусина-Пушкина и Феофана Прокоповича он отстаивал право «простого» русского языка на литературную обработку. Об этом свидетельствует, например, указание Ф. Поликарпову исправить сделанный им перевод географии «не высокими словами, но простым русским языком». Также предлагалось исправить и лексиконы, в которых, кроме того, рекомендовалось избегать «высоких слов славенских», «но посольского приказу употребить слова».13

Но Петр I не дожил, как известно, до официального открытия Академии,14 а лица, занимавшиеся после него ее устройством, не сочли нужным ввести в ее состав никого из тех передовых русских деятелей (таких, например, как Феофан Прокопович, известный историк, этнограф и филолог В. Н. Татищев, поэт А. Д. Кантемир), которые, выступая с горячей защитой просвещения, могли бы с честью занять кафедру красноречия и наладить должным образом филологическую работу Академии.

Первыми академическими профессорами элоквенции были сплошь иностранцы: И.-Х. Коль, специалист по церковной истории (1725—1727), его сменил З.-Т. Байер (1725—1735), не удосужившийся за время двенадцатилетнего пребывания в России хотя сколько-нибудь изучить русский язык.15

Ничего не сделали для развития русской филологии и другие иностранцы-филологи, из которых одни прослужили в Академии всего каких-нибудь два года,16 а другие были филологами только по должности.17

- 11 -

Таким образом, практически на протяжении первого десятилетия деятельности Академии наук отечественное языкознание было представлено лишь весьма немногими русскими переводчиками, единственными представителями русского народа. Среди них нет людей выдающихся, но они достойны упоминания, так как своим честным отношением к труду добились некоторых положительных результатов в области переводов.

Почти все они — питомцы славяно-греко-латинских школ, прекрасно знавшие латинский и греческий языки. Среди них — Максим Сатаров, который проработал в Академии в качестве переводчика около девяти лет (с 1724 по 1732 г.). Сын лекаря, он знал латынь и еще до поступления в Академию занимался переводами текстов медицинского содержания. С хорошими знаниями латинского языка пришел (в то же время) в Академию другой переводчик — Иван Ильинский, которого еще в 1716 г. предполагалось направить как одного из лучших учеников Славяно-греко-латинской академии в Пражский университет. На его развитие оказал серьезное влияние один из просвещеннейших деятелей того времени, отец известного поэта — Дмитрий Кантемир, в доме которого Ильинский был учителем. В эти же доакадемические годы он перевел с латинского языка работу Д. Кантемира «Книга систем, или состояние мухамедданской религии» (1722).

К числу первых академических переводчиков принадлежал и Иван Горлицкий. Получив начальное образование в Московской славяно-греко-латинской академии, он с 1717 г. был направлен сперва в Амстердам, а затем в Париж, где учился в Сорбонне. По возвращении в Россию Горлицкий составил учебник французского языка. Как переводчик, он был чрезвычайно плодовит и в Академии за короткий промежуток времени перевел ряд учебников.

Обстановка, в которой Сатарову, Ильинскому и Горлицкому приходилось работать в Академии, была чрезвычайно тяжела и унизительна. Однако будучи носителями новой русской демократической культуры, они хотели активно участвовать в борьбе за ее развитие. Своей скромной переводческой деятельностью они способствовали обогащению словарного состава русского литературного языка и очищению его от иностранных заимствований.

В конце 20-х и начале 30-х годов кадры переводчиков пополнились: в Академию пришли Стефан Коровин, учившийся, как и Горлицкий, в Париже, и Иван Толмачев, после окончания Славяно-греко-латинской академии работавший учителем. Два ученика Академической гимназии — Матвей Алексеев и Иван Петров тоже стали переводчиками.

В 1727 г. в ряды академических сотрудников вступил окончивший Новгородское духовное училище В. Е. Адодуров,

- 12 -

обладавший задатками языковеда-грамматиста. Училище дало ему основательные знания в области классической филологии, а в Академической гимназии он пополнил свои знания в области немецкого языка. Прекрасно для своего времени Адодуров писал на родном русском языке, а по части деловой и научной прозы он в те годы не имел достойных соперников. Однако, получив звание адъюнкта по математике в 1733 г., он не занялся научной работой. В Академии Адодуров развил активную деятельность главным образом в качестве переводчика. С 1741 г., уйдя из Академии, он занялся административной работой.

Через пять лет одним из сотрудников Академии наук стал квалифицированный филолог В. К. Тредиаковский, получивший блестящую подготовку в Парижском университете. За два года до вступления в Академию (в 1730 г.) он печатно заявил о своих взглядах на русский литературный язык и на задачи переводчика. Тредиаковский считал, что писать нужно «почти самым простым русским словом, каковым мы меж собой говорим», потому что «язык словенский в нынешнем веке у нас очень темен, и многие его наши читая не разумеют».18

Провозглашение принципа «обмирщения» русского литературного языка, освобождения его от церковнославянской стихии и сближения с живым разговорным языком свидетельствовало о прогрессивности теоретических взглядов Тредиаковского на национальный русский литературный язык. Известно, что еще до поступления в Академию Тредиаковский начал работать над каким-то грамматическим трудом, что видно из договора, заключенного при вступлении в Академию, где под пунктом 4 значится: «окончить грамматику, которую... начал и трудиться совокупно с прочими над дикционарием русским».19

Однако практическая его деятельность, как показывает «Езда в остров любви», расходилась с провозглашенными в предисловии к этой книге теоретическими взглядами филолога: наличие большого количества архаизмов из церковнославянского языка и церковнославянских грамматических форм (энклитическая форма местоимений мя, тя, аористическая глагольная форма умре, архаические формы повелительного наклонения на -и, -й — стреги, здравствуй, показуй, инфинитивы на безударные -ти, -чи — любити, утаити и др.) снижают значение теоретических взглядов Тредиаковского. По словам академика А. И. Соболевского, Тредиаковский «не сумел

- 13 -

указать места для церковнославянских элементов в новом литературном языке».20

Таков был немногочисленный, но пестрый по своему составу филологический коллектив, усилия которого в первое десятилетие существования Академии наук были направлены как на переводческую работу, так и на теоретическую.

В области теоретической усилиями этого коллектива в 1731 г., т. е. еще до Тредиаковского, был выпущен в свет трехъязычный объемистый немецко-латино-русский словарь под названием: «Teutsch-lateinisch-und russisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der russischen Sprache zu allgemeinem Nutzen. Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе». St.-Pt., 1731, — составленный на основе немецкого словаря Э. Вейссманна. Этот словарь успешно продолжил доакадемическую словарную традицию, в еще большей степени отразив словарный состав русского языка с учетом требований не только высокого, но и «посредственного» слога. Это выразилось в подаче наряду со славянскими однозначащих русских слов и их синонимов. Очень мало сведений сохранилось о том, как выполнялась эта кропотливая работа. Известно лишь, что по требованию президента Академии Л. Л. Блюментроста словарь составлялся спешно силами всех академических переводчиков, которым Шумахер предписал «каждому сочинять в своей квартере и в собрании... всем читать, как скоро возможно».21 По словам Г.-Ф. Миллера, дело затруднялось тем, что для перевода слов на немецкий язык был привлечен иностранец М. Шванвиц, человек невежественный, а с латинского на русский переводили упомянутые выше Ильинский, Горлицкий и Сатаров, которые не знали немецкого языка. Миллер утверждает, что их ошибок никто не поправлял: И.-Д. Шумахер, советник Академической канцелярии, считал, что первое издание можно выпустить и так, а исправления внести во второе издание».22

Помимо переводчиков, в подготовке словаря принял участие, вероятно, и Адодуров, который признавал словарное дело «весьма важным и российской нации полезным».23 Корректурную правку, во всяком случае, производил он.24 Лексикон был напечатан большим для того времени тиражом —

- 14 -

2500 экз. и через 25 лет сделался редкостью. Позже, в 1782 и 1799 гг., он был переиздан.

Одновременно со словарем была выпущена приложенная к нему анонимная грамматика под названием «Anfangs-Gründe der russischen Sprache» («Первые основания российского языка»). Автором ее был, как оказалось, В. Е. Адодуров.25 Он поставил целью отразить в своем труде грамматический строй русского, а не церковнославянского языка в отличие от предыдущих грамматик. Архаические формы в склонении имен существительных отсутствуют — они заменены формами общенародного русского языка, например в дательном и сказательном падежах множественного числа взамен церковнославянских флексий -ы и -ѣх даются повсюду русские: -ам, -ах — столам, столах, заповедям, заповедях, за исключением существительных дитя и отроча, от которых произведены старые формы косвенных падежей. В преобладающем большинстве случаев формы существительных даны с русскими флексиями. Недостаток состоит в том, что в отдельных случаях приводятся две флексии в некоторых падежах, причем часто они даются без комментариев, объясняющих употребление той или иной флексии.

В отличие от существительных приведены как русские, так и церковнославянские формы прилагательных, причем в единственном числе преимущественно церковнославянские. Широко представлены в грамматике способы образования сравнительной и особенно превосходной степени.

Впервые в истории русской грамматической науки было указано на наличие в русском глаголе трех времен — настоящего, прошедшего и будущего и отсутствие перфекта и плюсквамперфекта, отмечено также отсутствие двойственного числа для глагольных и именных форм.

Нельзя согласиться с А. С. Будиловичем, который считал первую грамматику русского языка, написанную Адодуровым, простым «извлечением» из Смотрицкого, «с переложением лишь форм церковнославянского языка на русский».26

Грамматика Адодурова явилась крупным шагом вперед в деле преодоления архаистических тенденций, тормозивших развитие русского литературного языка.

Следует отметить в то же время описательный подход к освещаемому материалу: варианты грамматических форм приведены без теоретического обоснования применительно

- 15 -

к высокому и простому слогу. В отдельных случаях в грамматике наблюдаются уступки формам словоизменения церковнославянского языка. Категория вида совершенно не разработана. Эти недостатки значительно снижают значение грамматики Адодурова в истории разработки научных основ русского литературного языка. Практическое воздействие грамматики затруднялось тем, что она была напечатана не отдельным изданием, а в виде приложения к словарю и к тому же не на русском, а на немецком языке.

В 1734 г. вышла в свет «вторым тиснением» «Немецкая грамматика» (без автора), предназначенная для обучения в Санкт-петербургской гимназии (первое издание в 1730 г.). По сравнению с первым академическим изданием качество перевода этой грамматики было значительно улучшено Адодуровым. Он отредактировал перевод и ввел русскую грамматическую терминологию взамен оставленной в первом издании немецкой терминологии.27

Заслуживают внимания составленные в 1733 г. неизвестным грамматистом орфографические правила, предназначенные для внедрения в печать Академической типографией. Они были переданы Типографии вместе с отлитым для нее гражданским шрифтом. Текст правил неизвестен. Об этих правилах, времени их появления и о содержании некоторых их параграфов можно судить лишь на основании беглых упоминаний М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского в полемике по вопросу об окончаниях полных имен прилагательных в именительном падеже множественного числа.

В 1746 г. Ломоносов выступил с возражениями против написанной Тредиаковским по-латыни и прочитанной в заседании Конференции диссертации De plurali nominum adjectivorum integrorum Russica lingua scribendorum Terminatione (О том, как писать по-русски окончания полных имен прилагательных во множественном числе), переведенной автором на русский язык. Возражения Ломоносова были изложены в «Примечаниях на предложение о множественном окончении прилагательных имен». В противоположность Тредиаковскому, следовавшему в вопросе об окончаниях прилагательных церковнославянской традиции, Ломоносов уже в этой ранней языковедческой работе отстаивал независимость русского грамматического строя от церковнославянского. В связи с отсутствием достаточных теоретических доводов для обоснования окончаний имен прилагательных в именительном падеже множественного числа он предлагал следовать установившемуся в русском языке употреблению, указывая, что «введенное за

- 16 -

10 и больше лет в академической типографии употребление множественных прилагательных окончений мужеского на е, а женского и среднего на я, хотя довольного основания не имеет, однако свойству нынешнего великороссийского языка не противно».28 Составителем введенных Академической типографией правил 1733 г., возможно, был Адодуров совместно с типографскими корректорами, которым русское правописание XVIII в. было очень многим обязано.

Впоследствии правила 1733 г. оказались так прочно усвоенными, что в некоторых своих частях (родовые окончания имен прилагательных в именительном падеже множественного числа) продержались без изменений вплоть до советской орфографической реформы 1918 г.

Таким образом, первое десятилетие Академии наук принесло некоторые теоретические успехи в области филологии. Однако они были недостаточны, чтобы повлиять хоть сколько-нибудь заметно на состояние русского литературного языка. Русские научные тексты, выходившие в те годы в свет под маркой Академии наук, продолжали страдать все теми же лексическими и стилистическими пороками, которые калечили русскую прозу и в доакадемическое время. Особенно болезненно сказывалась неразработанность научной терминологии, приводившая к тому, что академические работы, печатавшиеся по-русски, оставались во многом непонятными даже искушенному в науке читателю. Печальная участь постигла предпринятое Академией издание «Краткого описания Комментариев», содержавшего переводы на русский язык некоторых статей с латинского языка из журнала «Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae». Недостатки перевода привели к прекращению издания «Краткого описания» на первом номере.29

Жизнь подсказывала, что разрозненными усилиями отдельных, никем не руководимых работников не изжить тяжелых недостатков литературной речи. Напрашивалась мысль о необходимости создания в составе Академии наук кафедры русской словесности. В числе просвещенных русских людей нашелся бы кандидат, способный с честью ее занять. Один из представителей «гнезда Петрова», разносторонне образованный человек, веривший в пользу науки для государства и народа, — В. Н. Татищев в 30-х годах XVIII в. намечает ряд проблем из области языкознания. В сочинении «Разговор о пользе наук и училищ», написанном в основном в 1733 г., он поставил вопрос об историческом развитии языков путем происхождения

- 17 -

из одного корня — праязыка.30 В других своих трудах Татищев говорит о богатстве русского языка и его способности к словопроизводству, об упрощении системы русского правописания, проводит идею о необходимости очищения русского языка от ненужных заимствований из иностранных языков.31

Однако Татищев, несмотря на свою филологическую подготовку и практическую деятельность, обнаружившую в нем задатки грамматиста, не получил приглашения в Академию наук. Управлявшие ею иностранцы ревниво оберегали свою власть. Несмотря на диктовавшуюся потребностями жизни необходимость создания кафедры русской словесности, они не пошли на это и остановились на полумере. Такой полумерой явилось Российское собрание.

Оно было образовано по распоряжению «главного командира» Академии наук Л.-А. Корфа от 14 марта 1735 г.32 с целью коллегиального исправления переводов силами академических переводчиков. Однако Тредиаковский, которому было доверено руководство организацией переводчиков, во вступительной речи при открытии Собрания обрисовал стоящие перед Собранием задачи значительно шире: он указал на необходимость создания грамматики, «доброй и исправной», лексикона, «полного и довольного», который потребует чрезвычайно больших трудов, а также риторики и руководства по стихотворной науке.33

В состав Российского собрания вошли двое русских — Тредиаковский и Адодуров и двое иностранцев — М. Шванвиц, которого незадолго перед тем Г.-Ф. Миллер аттестовал как невежду,34 и недавно окончивший гимназию переводчик И. И. Тауберт, сумевший каким-то образом создать себе репутацию знатока русского языка. Секретарем собрания был зачислен мелкий дипломатический чиновник С. С. Волчков, стиль переводов которого впоследствии был сурово осужден Ломоносовым.35 В рассмотрении переводов принимали участие и первые академические переводчики — Ильинский, Горлицкий и Толмачев.

Так как ни протоколы, ни отчеты Собрания не отысканы, а сохранившиеся литературные и архивные материалы очень скудны, о деятельности Российского собрания представляется возможным дать лишь очень краткие сведения.

- 18 -

Достоверно известно о двух крупных филологических предприятиях Академии наук. Одно из них очень значительно и по замыслу и по итогам. Через год после открытия Собрания Тредиаковский писал, что для достижения большей точности при составлении словаря «избрали одно лицо, зависящее от Собрания, которое отправляется туда и сюда для собирания всех технических выражений, свойственных каждому искусству и науке».36 Материал собирался для задуманного Российским собранием толкового словаря. К составлению его Российское собрание не приступило, однако привлекло к собиранию лексических материалов тередорщика (печатника) Академической типографии А. И. Богданова. Скромный, очень трудолюбивый человек, Богданов всей душой отдался этому делу, посвятив ему многие годы своей жизни. Накапливая лексический материал путем опроса «мастеровых людей» и посредством выборки из книг, Богданов за полтора десятилетия собрал огромный по объему (14 «волюменов» — томов)37 и многообразный по содержанию фактический материал. Сам он указывал впоследствии на обилие собранных им терминов, подтвержденных как «народными, так и книжными речьми».38 Это был толковый словарь русского языка с переводом значений слов на латинский, немецкий и французский языки.

К этой работе были привлечены молодые переводчики И. И. Голубцов и В. И. Лебедев, товарищи Ломоносова по Московской славяно-греко-латинской академии, одновременно с ним вступившие на академическую службу. Несколько позже им в помощь были приданы переводчики В. Е. Теплов и Г. Фрейганг, работавшие под наблюдением Тауберта.39

Этот подготовлявшийся усилиями академических сотрудников первый академический толковый словарь, несмотря на большое его значение и потребность в нем, не увидел света. Однако появилась просуществовавшая до наших дней легенда о так называемом лексиконе Тауберта. Создателем этой легенды был сам Тауберт. Начало ей было положено в 1743 г., в разгар работы по собиранию материала Богдановым, когда Тауберт заявил, что «из собственной своей охоты, а не по указу» он сочиняет «российский лексикон с толкованием речей на латинском, французском и немецком языках» и что «первые литеры А и Б совершенно им окончены, а к прочим словам и речи уже собраны, токмо толкования еще не приложено».40 В 1751 г. к своему утверждению он добавил, что, «не взирая на несказанный

- 19 -

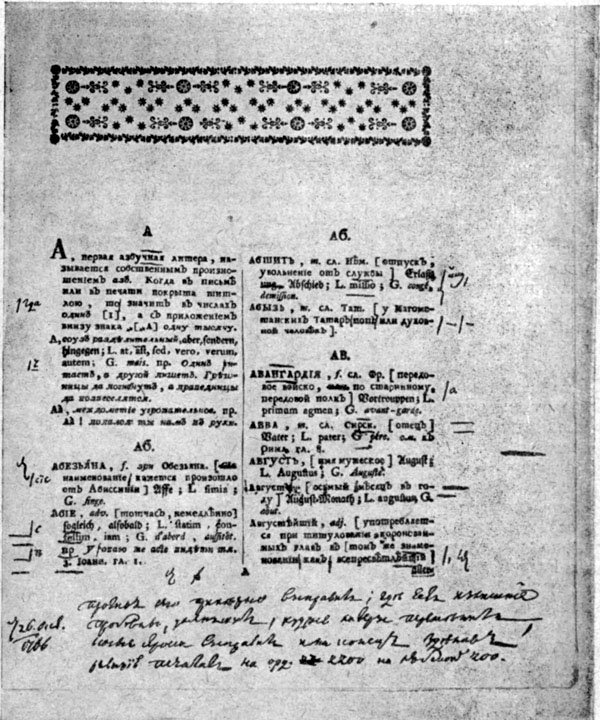

Первая страница корректурного оттиска словаря А. И. Богданова с визой И. И. Тауберта.

- 20 -

труд», старается дело скорее привести к концу.41 Эти высказывания Тауберта были приняты за правду, и в литературе утвердилось убеждение, будто он действительно «трудился» над составлением какого-то словаря42 и что словарь остался в рукописи, но едва ли окончен составлением.43 После смерти Богданова и Ломоносова Тауберт даже предпринял попытку напечатать этот словарь, однако она не увенчалась успехом. В Академической конференции разгорелся спор о том, кто является автором словаря, и Тауберт с «запальчивостью» доказывал свое авторство.44 После смерти Тауберта специально созданная Академией комиссия, которой было приказано «пересмотреть все канцелярские дела со времени президента Корфа, а особливо касающиеся до учреждения бывшего при Академии профессорского собрания (речь идет о Российском собрании) о исправлении российского языка, а также переводческой экспедиции»,45 установила, что «оный лексикон сочиняем был при Академии по особливому канцелярскому определению совокупными трудами нарочно определенных к тому разных академических служителей».46 Комиссия признала лексикон, который присваивал себе Тауберт, «за казенную и собственно к Академии принадлежащую книгу», так как «Тауберт другого участия в оном, кроме одного надзирания, и то по должности своей, бывши тогда начальником тех служителей, которые в сочинении того лексикона трудились, не имел».47 Так был нанесен удар по версии, приписывавшей создание лексикона Тауберту, и было восстановлено авторство Богданова и его помощников — «академических служителей» в создании толкового словаря, который не был напечатан, но сыграл известную роль впоследствии при составлении словаря Российской Академии. Несмотря на это, в последующие годы в филологической науке легенда о лексиконе упорно держалась.

Российское собрание явилось организатором и другого мероприятия, правда, менее значительного. Оно откликнулось на злободневные еще с петровских времен вопросы русской графики. Итогом обсуждения графических вопросов явилось принятие новой азбуки, с которой Шумахер предложил впредь «сообразовываться» Академической типографии.48 От петровской азбуки 1708 г. она отличалась тем, что из нее были выкинуты некоторые славянские буквы (зело, ук, от, фита и ижица).

- 21 -

Известный академический грамматист Адодуров приветствовал это нововведение, указав, что «литеры» «ѕ, у, ѿ, ѯ, ѱ, ѳ и ѵ с довольным основанием выкинуты и нигде — ни в письме, ни в печати — уже не употребляются».49

Ко второй половине 30-х годов относятся две неопубликованные заметки Адодурова, которые, по-видимому, связаны с деятельностью Российского собрания: в одной из них шла речь о целесообразности латинизации русского алфавита по примеру польского,50 в другой — «О разности и употреблении литер ъ и ъ»51 — высказывались те же, что и в адодуровской грамматике, соображения о ненужности буквы ъ.

Деятельность скромного коллектива академических переводчиков, вошедших в состав Российского собрания, в основном свелась к выполнению практической работы — правке переводов, на осуществление же широких теоретических задач, о которых говорил во вступительной речи в 1735 г. Тредиаковский, не хватило ни теоретической подготовки, ни сил, если учесть, с каким трудом русской науке приходилось пробивать себе дорогу в то время.

Академические переводы к концу 1730-х годов стали значительно удобопонятнее по сравнению с переводами, печатавшимися в первые годы существования Академии. В этом бесспорная заслуга Российского собрания. Однако они были еще очень далеки от совершенства. Одной из причин, тормозивших улучшение качества переводов, являлось отсутствие свода «правил грамматических». Российское собрание не создало грамматики. Грамматический обзор, опубликованный в 1731 г. Адодуровым, был слишком бегл и элементарен. При поступлении в Академию Тредиаковский обязался написать грамматику, «добрую и исправную», что осталось невыполненным. Обещанная риторика тоже не была написана. «Руководство по стихотворной науке» было выпущено Тредиаковским под названием «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» в 1735 г., т. е. в год учреждения Российского собрания. Автор, претендовавший на роль реформатора русского стиха, доказывал возможность введения в русское стихосложение силлабо-тонического принципа. Однако его реформа была половинчатой, и Тредиаковский не получил права на звание отца русского силлабо-тонического стихосложения (см. ниже об успехах Ломоносова в применении теории силлабо-тонического стихосложения на русской почве).

Таковы были итоги филологической деятельности Академии наук за первое пятнадцатилетие ее существования до момента

- 22 -

вступления в нее Ломоносова. Русская филологическая наука, которая только еще начинала создаваться, должна была откликнуться на назревшие потребности общества, учитывая, что к началу 1740-х годов ряд основных вопросов построения русского литературного языка еще не был решен. Ломоносов вступил в Академию наук вполне подготовленным к разрешению трудных задач русского языкознания.

—————

- 23 -

ГЛАВА II

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛОМОНОСОВА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ ДО ВЫХОДА В СВЕТ «РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ»

Занятия филологией в годы учения

Тяга к знаниям и любовь к родному языку проявились у Ломоносова очень рано. В 1731 г. он переступил порог Заиконоспасской школы — Славяно-греко-латинской академии, выучившись грамоте у крестьянина-земляка Федора Шубного. Будущий ученый прочитал ряд книг духовного содержания и «вытвердил наизусть» попавшиеся ему у Христофора Дудина три книги светского характера. Среди них было незаурядное для того времени сочинение, имевшее более чем столетнюю давность, — грамматика Мелетия Смотрицкого. Она была первой научной книгой, попавшей в руки Ломоносова. В ней полно и систематически излагались вопросы орфографии, морфологии, синтаксиса, стилистики и стихосложения и устанавливались нормы старославянского языка. По собственному выражению Ломоносова, «Грамматика» Смотрицкого, наряду с «Арифметикой» Магницкого, явилась «вратами его учености».

«Жажда науки», которая, по словам молодого Пушкина, была «сильнейшею страстию... души»52 Ломоносова, привела юного помора через великие преграды и испытания с далекого сурового севера в первоклассное по тому времени высшее учебное заведение. К 1731 г. оно просуществовало уже ровно полвека. Особенно солидное и систематическое образование Московская академия давала в области классических языков и риторики.

Учась в Академии, Ломоносов терпел горькую нужду и «со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу

- 24 -

имели», как писал об этом впоследствии сам Ломоносов в письме к И. И. Шувалову.53

Несмотря на это, сочетание в Ломоносове «необыкновенной силы воли с необыкновенною силою понятия»54 обеспечило ему небывалый успех в овладении знаниями: три низших класса — фара (она же и аналогия), инфима и грамматика, в которых изучались основы славяно-русской и латинской грамматики, он прошел в очень короткий срок — в течение одного года, в то время как малодаровитые ученики сидели в них по нескольку лет.55 Помимо грамматики, изучались география, история и арифметика. Как положительное явление в постановке учебной работы Славяно-греко-латинской академии следует отметить стремление закрепить теоретические знания, в частности по латинскому языку, практическим их применением: начиная с третьего класса в обязанность ученику вменялось говорить по-латыни, в особенности в школе.

Обучение в четырех последующих классах (синтаксима, пиитика, риторика и философия) Ломоносов успешно закончил в 1735 г. С особым увлечением занимался он изучением латинского языка. Одновременно или вслед за этим Ломоносов принялся за самостоятельное изучение греческого языка, преподавание которого в Академии тогда не велось. Овладение языками происходило не только путем заучивания грамматических правил, а и путем перевода текстов с латинского и греческого языков при помощи словарей. Вероятно, Ломоносов пользовался наиболее доступным в то время славяно-греко-латинским словарем Поликарпова (1704).

По-видимому, с неменьшим интересом и усердием занимался он вопросами стилистики. «...Его учебная подготовка в этой области была весьма основательна, а начитанность широка. Памятником школьных занятий Ломоносова риторикой служит рукописный ее курс на латинском языке»,56 который был прочитан выписанным из Киевской духовной академии в числе других украинских наставников и учителей монахом Порфирием Крайским (текст этого курса, переписанный большей частью рукой Ломоносова, хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, фотокопия — в ААН СССР, ф. 20, оп. 6, № 64).

Приобретенные Ломоносовым знания в области латинского языка, подкрепленные впоследствии практикой переводов, были настолько блестящи, что даже недруг Ломоносова

- 25 -

А.-Л. Шлецер должен был признать его «первым латинистом не в одной только России».57

После успешного окончания средних классов Ломоносов был зачислен в июле 1735 г. в высший, философский класс Спасских школ, а в конце 1735 г. в числе двенадцати воспитанников «не последнего разумения» был направлен в Петербург для продолжения образования в Академической гимназии. Вскоре после прибытия туда вместе со студентами Д. И. Виноградовым и Г.-У. Райзером он был отправлен в Германию для продолжения учебы, так как Академии требовался «опытный в горном деле химик». Время до отъезда в Германию Ломоносов должен был посвятить изучению немецкого языка.

17 января 1736 г. Ломоносов вместе с другими «петербургскими руссами» был зачислен в число студентов Марбургского университета. До отъезда за границу он совсем не знал немецкого языка.58 В соответствии с данной Академией наук инструкцией наряду с точными науками в Марбургском университете он должен был стараться «о получении такой способности в русском, немецком, латинском и французском языках, чтоб... свободно говорить и писать».59 Через полгода обучения в университете знаменитый Х. Вольф, наблюдавший за петербургскими студентами, свидетельствовал об исключительной любви Ломоносова к математике, физике и философии, а также отмечал прилежность его к занятиям немецким языком. Через десять месяцев после начала занятий в университете Ломоносов присылает президенту Академии наук И.-А. Корфу написанное по-немецки письмо как «первый опыт познаний... в немецком языке».60

Наряду с быстрым овладением немецким языком, в чем Ломоносову оказала незаменимую услугу его лингвистическая подготовка в Славяно-греко-латинской академии, он на протяжении всех трех лет пребывания в Марбурге изучал и французский язык. Свидетельством усиленных занятий Ломоносова французским языком служит посланный им в конце 1738 г. в Академию наук перевод с французского оды Фенелона «На уединение», выполненный четырехстопным хореем.

Исследователи указывают, что в этом «первом, ... ответственном опыте поэтического перевода Ломоносов, несмотря на всю свою тогдашнюю неискушенность в этом деле, сумел проявить уже до некоторой степени те качества, которые стали впоследствии столь характерны для него как переводчика: его перевод замечательно точен... Некоторые стихи поражают

- 26 -

своей исключительной для начинающего переводчика близостью к оригиналу».61

Элементарные сведения приобрел Ломоносов также по еврейскому языку и закрепил знания по греческому под руководством преподавателя Шредера, во времена Петра Великого жившего в России. Шредер объяснял некоторые из книг Ветхого и Нового завета и разбирал греческих писателей.62

Уже со студенческих лет Ломоносова интересовали вопросы лексикографии. Еще в период своего пребывания в Марбурге наряду с другими книгами он приобрел широко распространенный в то время двухтомный латинский лексикон Базилиуса Фабра (Шмидта), новый французско-немецкий и немецко-французский словарь для путешественников Иоганна-Леонарда Фриша и полный немецко-латинский словарь Христофа-Ернста Штейнбаха.63 В последующие годы его библиотека пополнилась и другими словарями.

В Марбургском университете окреп интерес Ломоносова к красноречию, курс которого читался профессором элоквенции И.-А. Гартманом. Есть основания предполагать, что Ломоносов принял участие в проводимых профессором практических занятиях.64

В этот момент он уже глубоко размышлял над стилистическими вопросами, о чем свидетельствуют заметки, сделанные им на экземпляре «Нового и краткого способа к сложению российских стихов»65 Тредиаковского, приобретенном в 1736 г. во время кратковременного пребывания в Петербурге.

- 27 -

На основании отдельных заметок на полях и под строкой можно сделать вывод о самостоятельности и оригинальности взглядов молодого студента и несогласии его со взглядами автора трактата, притязавшего на новизну постановки вопроса. Изучение трактата Тредиаковского, начавшееся в России, завершилось, вероятно, в Германии в годы пребывания в Марбурге. Несогласие Ломоносова с Тредиаковским свидетельствовало о филологической зрелости Ломоносова, который в 1736—1739 гг. подошел к пониманию вопросов о специфических особенностях грамматического строя русского литературного языка, о чистоте русского языка и степени использования в нем церковнославянизмов и выступил против необоснованных иноязычных заимствований. Изучение за границей целого ряда трактатов по риторике — Лонгина (в переводе Буало), Коссена, Помея и Готшеда и конспектирование некоторых из них66 способствовало обогащению теоретических познаний Ломоносова в области красноречия; впоследствии, критически освоив их, он прекрасно воспользуется ими при написании риторических руководств на русском языке.

Таким образом, войдя во «врата учености» с усвоенной им первой научной книгой, попавшейся в руки, — славянской грамматикой Смотрицкого, Ломоносов в течение почти десятилетия систематически под непосредственным руководством преподавателей занимался теоретическим изучением ряда языков и приобрел способность критически мыслить и понимать особенности грамматической структуры русского языка.

Теоретическое изучение языков по грамматикам и словарям сочеталось с почти постоянным процессом непосредственного общения Ломоносова с носителями родного русского языка — представителями широких масс народа и образованного русского общества. Благодаря этому Ломоносов отличался широким и исключительно глубоким знанием «общего российского» языка, который он «с малолетства спознал»,67 как настоящий «природный россиянин».

Родной язык был знаком Ломоносову во всем многообразии его диалектов. Сначала, в детские и юношеские годы, он воспринимал чистую русскую речь северян, которую впоследствии назвал поморским диалектом. Высоко развитое чутье к языку способствовало сохранению в его памяти фонетических особенностей даже отдельных говоров. Отзвуком этого факта является фраза, записанная в «Материалах к „Российской грамматике“»: «Что не во всякомъ языкѣ <те же слова> то же произношеніе. О коренныхъ жител[ях] въ Колѣ».68 К поморскому

- 28 -

диалекту он относился с большим уважением и считал его наиболее близким к «старому славянскому» языку.

В годы учения в Славяно-греко-латинской академии Ломоносов в совершенстве изучил московский диалект как язык людей, «вразумленных книжному искусству», так и простонародный, «бесписьменный» язык московской улицы. Впоследствии он рассматривал этот диалект как употребительный не только «при дворѣ и в дворянствѣ», а «особливо въ городахъ, близъ Москвы лежащихъ»,69 т. е. как общий язык постоянных жителей Москвы, независимо от их классовых расслоений.

Оценив по достоинству московский диалект, Ломоносов положил его в основу русского литературного языка.

Занимаясь в Заиконоспасской академии, Ломоносов общался с учителями-украинцами, выходцами из Киевской духовной академии, и довольно тонко усвоил фонетические особенности украинского языка или, согласно его определению, «малороссийского» (в другом случае «украинского») диалекта. Некоторые записи подготовительных материалов к «Российской грамматике», «Примечания на предложение о множественном окончении прилагательных имен» и в особенности «Российская грамматика» свидетельствуют о том, что Ломоносов различал на слух разницу в произношении таких оттенков звуков, которые было подчас трудно заметить, например е от ѣ в украинском просторечии (см. § 118 «Российской грамматики»). Правда, в связи с тем, что украинский язык в то время только начинал оформляться на живой национальной основе, Ломоносов рассматривал его не как самостоятельный язык, а как малороссийский диалект русского языка.

В первоначальный период академической службы (до написания грамматики) Ломоносов занимался различными областями филологии: принимал живейшее участие в словарной деятельности, работал над теорией русской прозы, переводил научные и художественные сочинения, а также «Примечания к Санктпетербургским ведомостям», вел грамматический спор с Тредиаковским, выступал на педагогическом поприще и т. д.

Словарная деятельность

Русский язык всегда был предметом живого интереса Ломоносова. Во второй половине 1740-х годов ученый откликнулся на стоявшие перед Академией наук лексикографические задачи, приняв активное участие в словарной деятельности Академии. В 1747 г. он заявил о своем намерении составить лексикон.70 В подготовительных материалах к «Российской

- 29 -

грамматике» тоже упоминается о «лексиконе русских примитивов»,71 под которым, вероятно, надо разуметь словарь, состоящий из корневых, «первообразных» слов (ср. ниже, стр. 30, где идет речь о рецензии Ломоносова на словарь Георгия Дандоло). Там же он делает запись: «Положить проектъ, какъ сочинять лексиконъ».72 Такой проект не обнаружен, однако достоверно известно, что интерес Ломоносова к исторической лексикологии и лексикографии в последующие годы продолжал крепнуть.

В 1747 г. полузабытый сейчас русский лексикограф, академический переводчик К. А. Кондратович представил в Академическую канцелярию переработанный им латинский «Целяриев дикционер» с добавленными к нему русскими значениями помещенных там слов и «латинских ботанических имен к русским первообразным».73 Ломоносов отрицательно отозвался о работе Кондратовича, отметив в ней: 1) недостаточное количество производных, и в особенности «сложенных» слов; 2) неправильное расположение производных слов «не под их своими первообразными» и наряду с этим 3) «нарочитое число весьма новых и неупотребительных производных же слов...» и неисправность перевода на латинский язык.74

В процессе работы над словарем рукопись Кондратовича неоднократно просматривалась Ломоносовым, который справедливо предъявлял большие требования к составителю словаря. В декабре 1750 г. Кондратович сообщал, что его лексикон вторично окончен составлением «по данным... от господина химии профессора Михайла Ломоносова правилам».75

Деятельность Ломоносова в создании лексикона не ограничивалась одним лишь наблюдением за работой Кондратовича (1749—1751). В репорте за майскую треть 1749 г., подводя итоги своей научной работы, Ломоносов писал: «В сочинении „Российского лексикона“ при вспоможении г. Кондратовича дошел до письмены П с производными без сложенных», подчеркивая свое активное участие в кропотливом лексикографическом труде. В следующей трети он предполагал выполнять подобную же работу «в сочинении „Российского лексикона“ с помянутым Кондратовичем».76 К сожалению, эта рукопись до сих пор не отыскана.

- 30 -

По утверждению Кондратовича, Ломоносов остался недоволен его трудом. Вероятно, по этой причине словарь не был напечатан. Впоследствии Кондратович продолжал работать над ним один, представляя словарь в Историческое собрание Академии наук.

А.-Л. Шлецер, нуждавшийся в 60-х годах в словарных пособиях в связи с изучением русского языка, снял для себя копию с этого словаря. В какой редакции Шлецер читал этот словарь, не установлено. По его словам, словарь был «чрезвычайно полон даже в отношении к естественно-историческим и другим техническим выражениям» и «в продолжение целой четверти столетия был единственным в свете русским словарем, годным к употреблению».77

Ломоносов предъявлял большие требования к словарному делу. Об этом свидетельствует написанный им в 1749 г. подробный, резко отрицательный отзыв о представленном в Академию наук рукописном русско-латино-итальяно-французском словаре с небольшим грамматическим приложением, составленном служившим в Петербурге венецианцем Георгием Дандоло. Ломоносов указывает на целый ряд существенных лексикологических промахов, как-то: 1) приведение лишь одного «знаменования», «часто отдаленного», у «многознаменательных слов»; 2) пропуск многих «первообразных, или коренных слов» (например, каблук, карась, караул, каша и др.),78 и, с другой стороны, введение ряда «нововымышленных слов, в российском языке неупотребительных»79 (каменую, квасноватый, кудрий, раболепность, расторгнение и др.). Отмечает Ломоносов также и ряд грамматических промахов, например обозначение одного времени вместо другого, а также неверный перевод с русского языка на латинский и другие языки. Словарь был невелик по объему: в нем не насчитывалось и восьми тысяч «речений».

Критикуя словарь, Ломоносов высказал некоторые общие суждения теоретического порядка, отметив, в частности, что обязательным элементом словарной статьи должны быть присущие данному языку фразеологические единицы — «фразисы и идиотизмы».80 Иную оценку дал Ломоносов словарю, составлявшемуся Андреем Богдановым путем опроса «мастеровых людей» и посредством выборки из книг. Труд Богданова, содержавший обильный материал, подтвержденный как «народными, так и книжными речьми», был хорошо известен Ломоносову и получил с его стороны очень высокую

- 31 -

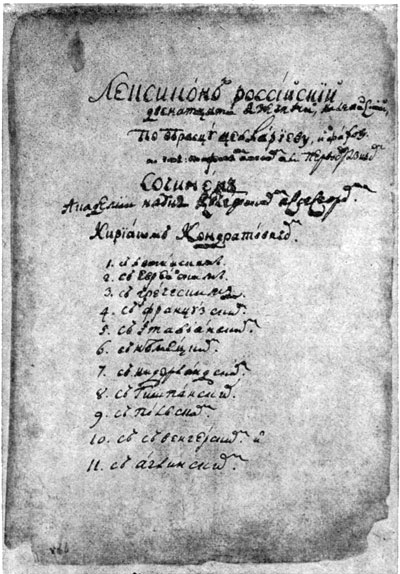

Титульный лист многоязычного словаря К. А. Кондратовича

- 32 -

оценку.81 Не исключена возможность, что Ломоносов в какой-то мере руководил лексикографическими изысканиями Богданова при составлении толкового словаря.

О содержании и структуре богдановского словаря позволяет судить обнаруженный автором настоящей работы корректурный оттиск его.82

Словарь Богданова (ему оказывали помощь в переводе слов на латинский, немецкий и французский языки академические переводчики Голубцов, Лебедев, Теплов и Фрейганг) включает в себя все те элементы, какими обладают современные толковые словари, а именно:

1) определение значения слова (например, «Август — осьмый месяц в году» или «Адъюнкт — приданный в помощь, помощник»);

2) краткая грамматическая характеристика, которая давалась большей частью по-латыни (например, «Адский — adj.», «Абие — adv.»), иногда по-русски (например, «А — союз разделительный», «Аа — междометие угрожательное»);

3) в некоторых случаях — стилистическая помета (например, «Агница-овечка; употребляется более в метафорическом знаменовании»);

4) иногда этимологическая помета, большей частью краткая (например, «Авва — сирск.»), иногда — пространная (например, «Абезьяна — зри обезьяна — наименование сие, кажется, произошло от Абиссинии»);

5) иллюстрации — иногда в виде речений (например, «Аж — работал аж до поту»), иногда в виде цитат («Аз — аз есмь господь бог твой». Перв. зап.), в некоторых случаях цитата заменялась указанием источника, где можно ее найти (например, «Авва — см. к Римл., гл. 8»). В конце словарной статьи давался перевод слова на немецкий, латинский и французский языки (например, «Авдотка — Wasserschneppe, L. totanus, G. bekasse»).

Столь близкое и продолжительное участие Ломоносова в лексикографической работе Академии наук не могло не сказаться и на качестве, и на объеме того словарного наследия, которое в конце столетия было так удачно использовано составителями знаменитого «Словаря Академии Российской», носящего заметную печать ломоносовского влияния.

Работа над теорией русского стиха и прозы

Еще в студенческие годы Ломоносовым была создана новая силлабо-тоническая система русского стихосложения, соответствующая особенностям грамматического строя русского литературного языка с учетом «природных нашего языка свойств».

- 33 -

В «Письме о правилах российского стихотворства», в котором было изложено рассуждение о форме стиха, содержались и некоторые «общие основания» более широкого значения, свидетельствовавшие о том, что у молодого автора успел созреть свой, весьма определенный взгляд на задачи русской филологии. Уже тогда Ломоносов заявлял, что русская литература, не отгораживаясь от иностранной, должна идти своим самобытным путем, сообразуясь с богатыми возможностями русского литературного языка, который следует развивать соответственно его природным свойствам и очищать от всего, что ему чуждо. Провозглашенная Ломоносовым новая система стихосложения, встреченная первоначально неодобрительно его противниками, была утверждена его собственной поэтической практикой и стала у нас господствующей, а затем и классической.

После разрешения вопросов, касающихся теории стихосложения, Ломоносов с первых же лет своей академической службы приступил к работе над теорией русской прозы. Итогом этой работы явилась «Риторика».83

Первый вариант «Риторики» Ломоносова, завершенный к началу 1744 г., был отвергнут Академией наук. Из числа его недочетов главный, по мнению Г.-Ф. Миллера, заключался в том, что книга написана по-русски, и потому, как полагали академики, «едва ли можно надеяться на достаточное количество покупателей».84

Около трех лет спустя Ломоносов представил в Академию второй вариант «Риторики», значительно расширенный и весьма основательно переработанный, но не так, как требовали его недоброжелатели. В 1748 г. книга вышла в свет и очень быстро разошлась. При жизни автора она выдержала еще два издания и много раз перепечатывалась после его смерти. Она сделалась настольной книгой рядового русского читателя. Со стороны наиболее просвещенных людей того времени, таких, например, как В. Н. Татищев, она получила высокую оценку. В числе других современных ему книг «Риторику» Татищев называл «особливо изрядной, хвалы достойной».85

«Риторика» во втором ее варианте, как и в первом, была написана по-русски, в отличие от прежних школьных руководств, написанных либо на трудно понимаемом церковнославянском языке, либо на еще менее доступной латыни. Они сочинялись неизменно представителями духовенства и предназначались

- 34 -

тому же духовенству. Ломоносов уничтожил эту вредную традицию: он вырвал из рук духовных лиц присвоенное ими исключительное право и адресовал свой учебник не одной их касте, а широкому читателю. Теория словесного искусства оказалась тем самым освобождена от церковной опеки, веками тормозившей ее развитие.

В «Риторике» Ломоносов высказал свой взгляд на ближайшие задачи русского языкознания. Чтобы упорядочить русский литературный язык, он считал необходимым прежде всего привести в ясность весь его живой словарный состав и учесть все источники его обогащения, приняв во внимание то большое значение, какое, бесспорно, имел каждый из этих источников в прошлом. Одним из таких источников обогащения русской лексики, исторически оправдавших себя, был церковнославянский язык. Ломоносов предлагал поэтому пользоваться этим источником и впредь, однако же с известным ограничением. Лексикологического внимания были достойны, по мысли Ломоносова, не все вообще, а только древние, так или иначе освоенные народом памятники церковной письменности (такие, например, как Библия и богослужебные книги). Эти памятники несли в себе следы античной культуры и были несравненно ценнее в лексическом отношении, чем церковная литература XVI—XVII вв. Но и к древним книгам следовало относиться разборчиво: чтобы «слово было каждому понятно и вразумительно» (таково было основное требование, предъявляемое Ломоносовым к литературному изложению), надо было «убегать старых и неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но притом не оставлять оных, которые, хотя в простых разговорах неупотребительны, однако знаменование их народу известно».86 Ломоносов отмечал, кроме того, и это было не менее важно, что «чистоте штиля» никакие церковные книги, в том числе и древние, научить не могут. Чистота стиля, учил Ломоносов, может быть достигнута только путем основательного изучения, во-первых, грамматики русского языка, во-вторых, «книг» и «выбирания» из них «речений, пословий и пословиц» и, в-третьих, изучения живой разговорной речи образованного русского общества.87 Эти положения заключали в себе целую программу филологической деятельности, которую Ломоносов и осуществил на протяжении следующих десяти лет.

Грамматический спор с Тредиаковским

Ломоносов живо откликался на все животрепещущие вопросы современной ему науки. В 1746 г. он вступает в грамматический

- 35 -

спор с Тредиаковским о родовых окончаниях полных имен прилагательных в именительном падеже множественного числа. Опираясь на церковнославянскую традицию и считая, что наш язык «мало нечто разнится от церковнославянского»,88 Тредиаковский требовал изменения правил, установленных на этот счет в 1733 г. Предложение встретило отпор со стороны Ломоносова, который, отстаивая независимость русского грамматического строя от церковнославянского, доказывал, что формы рода во множественном числе у прилагательных отсутствуют. Правила 1733 г., прочно вошедшие в обиход, были, по совету Ломоносова, оставлены в силе. Он считал, что «как во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться до́лжно».

Переводческая и педагогическая деятельность

Упорную борьбу за чистоту русского языка вел Ломоносов и как переводчик, и как педагог. В 1740-х годах он много переводил. Благодаря ему перевод перестал быть ремеслом и превратился в искусство. Образцом, достойным подражания, явилась переведенная им «Волфианская экспериментальная физика» и целый ряд отрывков из прозаических произведений античных классиков, включенных в качестве примеров в «Риторику». Выступал он и в качестве редактора чужих переводов, в чем был признан непререкаемым авторитетом. Об этом свидетельствует возложение на Ломоносова в 1748 г. обязанности «литературного редактора» издаваемых Академией наук «Санкт-петербургских ведомостей»: в данной ему инструкции говорилось, что он должен «оные их [академических переводчиков] переводы править и последнюю ревизию отправлять».89

Замечательны во многих отношениях еще не изученные до сих пор филологами «поправления» Ломоносова к выполненному И. И. Голубцовым «российскому переводу минерального каталога».

Выступая в роли рецензента переводов, Ломоносов отстаивал чистоту русского языка и резко критиковал те переводы, в которых «во многих местах против свойств российского языка весьма погрешено».90

Ломоносов-филолог выступал и как педагог. Об этой стороне его деятельности сохранилось мало документальных данных. Известно лишь, что в начале 1740-х годов, еще адъюнктом, он читал в Академическом университете лекции о «стихотворстве

- 36 -

и штиле российского языка». В первой половине 1750-х годов, он проводил какие-то, по-видимому домашние, филологические занятия с некоторыми академическими студентами, диктуя им продолжение своей «Риторики», содержавшее рассуждения «о стихотворстве вообще». Среди этих студентов находился поэт и философ Н. Н. Поповский.

К числу учеников Ломоносова следует отнести и тех, кого он привлекал к тому или иному участию в своих филологических трудах. В период работы над первым вариантом «Риторики» ему помогал студент А. П. Протасов, впоследствии академик, один из самых образованных людей своего времени.

Таким образом, творческая деятельность Ломоносова в области русского слова, начавшаяся еще до его вступления на академическую службу, в 40-е годы продолжала успешно развиваться в стенах Академии наук. Взгляды Ломоносова на русский литературный язык, его мысли о русской грамматике слагались в процессе безостановочной и многообразной филологической деятельности.

Ломоносов хорошо понимал назревшие потребности в национальном литературном языке. Это привело его к убеждению о необходимости создать грамматику русского языка. Вслед за опубликованием «Риторики», а может быть и еще раньше, он принялся за работу над «Российской грамматикой». Готовя предисловие к ней, он писал: «Особливо для того выдаю на свѣтъ, что уже „Риторика“ есть, а без „Грамматики“ разумѣть трудно».91

—————

- 37 -

ГЛАВА III

РАБОТА НАД МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ «РОССИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ» И ИСТОРИЯ ЕЕ ТЕКСТА

В истории русской культуры Ломоносову принадлежит исключительное место. По словам акад. С. И. Вавилова, известного знатока научного наследия Ломоносова, на «заре русской науки» гению Ломоносова было присуще «глубокое понимание неразрывной связи всех видов человеческой деятельности и культуры». Он был «очень цельной и монолитной натурой»,92 одним из тех выдающихся ученых, которые в значительной мере сделали Академию наук «основным истоком новой русской науки».93

С самого начала своей деятельности Ломоносов проявлял интерес и к естественным, и к гуманитарным наукам, однако раньше всего он стал первоклассным специалистом в области естественных наук — физики и химии. Достигнутые им успехи в большой степени были обусловлены совершенством методов научного исследования, применявшихся ученым.

В приемах его исследования гармонично сочетались наблюдения, критика и научное творчество. Все его «мысленные рассуждения произведены бывают, — как сам он писал, — из надежных и много раз повторенных опытов».94 Эта мысль перекликается с подобным же рассуждением о том, что никакие «умозрения» не могут навязываться «ученому миру без какого-либо предварительного опыта».95 В более поздние годы научной деятельности, как и в ранние, придавая столь же важное значение экспериментам, Ломоносов настаивал на необходимости проверять теоретические положения посредством опытов.

- 38 -

Вторую главу третьей части «Рассуждения о большей точности морского пути» (1759) он начинает словами: «Из наблюдений установлять теорию, чрез теорию исправлять наблюдения — есть лучший всех способ к изысканию правды».96 Этими положениями Ломоносов руководствовался при создании всех научных теорий. Надежным критерием при оценке теорий, созданных его предшественниками и современниками, служил также опыт.

Те же приемы применял ученый и в грамматической науке. Прекрасным образцом этого могут служить материалы, собранные им в процессе подготовки «Российской грамматики». Они вводят нас в языковедческую лабораторию ученого и дают яркое представление о работе его творческой мысли во время процесса создания «Грамматики».

В лингвистике, так же как в физике и химии, Ломоносов неизменно начинал с накопления максимального количества фактов, которые по своему содержанию могут быть разбиты на лексические, фонетические, морфологические, синтаксические и фразеологические. Запас собранных лингвистических фактов поражает своим исключительным обилием.

Современник автора «Российской грамматики» Август Шлецер отрицательно оценил труд Ломоносова, назвав Ломоносова «чистым натуралистом» в языке. Но русские филологи более позднего времени положительно отозвались о методе, примененном ученым при создании грамматики. Ф. И. Буслаев назвал Ломоносова «первым мастером» русской грамматической науки, созданной «из материалов домашних, своеземных».97 В этой краткой характеристике достигнутых Ломоносовым успехов кроется глубокий смысл: Ломоносов шел самобытным путем к созданию первой подлинно научной грамматики русского языка. Он строил ее не на чужих теоретических основах, а на итогах своих собственных, весьма обильных наблюдений.

В качестве первого и основного источника, откуда черпались примеры, была устная, прежде всего народная, разговорная речь. Опытная рука филолога записывала массу лингвистических фактов «из простого слога или обыкновенных разговоров». В их числе встречается большое количество «подлых слов»: опытный и тонкий слух лингвиста прислушивался к «повседневному употреблению».

Объективное наблюдение над живой разговорной речью, извлечение правил из существующего употребления были верным компасом на трудном пути нормализатора русского языка.

- 39 -

Наряду с живой разговорной речью, из которой, как из «рога изобилия», черпались многочисленные факты, запечатленные в различных записях, не менее обильным источником была, по-видимому, отразившая народную мудрость многообразная устная народная поэзия. Это — народные песни, былины и сказания, которыми так богат был Архангельский край — родина Ломоносова. Выработанный длительной практикой метод натуралиста позволил Ломоносову, по словам Ф. И. Буслаева, черпать материалы «из уст народа с необыкновенной проницательностью, ученою и артистическою тонкостью художника».98

Изучение истории русского языка в связи с многовековой историей его носителя — русского народа — привело создателя грамматики к изучению оригинальных памятников древнерусского письменного языка московского и более древнего киевского периодов истории русского государства. Об основательном знании Ломоносовым памятников письменности древней Руси свидетельствуют многочисленные его высказывания и ссылки, оставленные им в печатных трудах. Ломоносов пришел к выводу, что «Уложение», «указные книги», «Нестор», «Договоры первых российских князей с царями греческими», «Правда Русская» и другие являются памятниками древнерусского языка, отличного от древнецерковнославянского, на который были переведены богослужебные книги. Этот правильный вывод подтвержден и современными научными исследованиями, установившими, что «перевод этих договоров с греческого языка был современен самим договорам»,99 должен был «совпадать со временем фактического заключения соответствующих дипломатических актов».100 С детства знакомый с церковнославянским языком и позже рекомендовавший черпать из него слова для обогащения словарного состава русского языка («Риторика»), Ломоносов в период работы над «Грамматикой» вновь обратился к этому ранее испытанному источнику.

Взгляд Ломоносова на церковнославянский язык как на один из источников формирования русского литературного языка происходил из правильного понимания взаимосвязи русского и письменного церковного языка в результате многовекового совместного бытования. Памятниками церковнославянской истории он призывал пользоваться осторожно и с известными ограничениями, считая достойными лишь древние, освоенные народом в большей или меньшей степени памятники церковной

- 40 -

письменности.101 Древними книгами церковнославянской письменности должно, по словам Ломоносова, пользоваться разумно и употреблять из них такое «слово», которое «было бы каждому понятно и вразумительно».

Грамматические материалы накапливались Ломоносовым в течение ряда лет, причем при внимательном их рассмотрении можно установить различные стадии в работе. Первоначальные записи отличаются отсутствием тематического плана: они разнородны по содержанию, отрывочны, большая часть примеров не снабжена какими-либо комментариями; часто встречаются заметки, оставленные для памяти. О тематическом разнообразии ранних записей может свидетельствовать, например, 13-й лист рукописи:

«Писать о разности частицъ черезъ и чрезъ, передъ и предъ.

Изъ недѣли въ недѣлю — alle Wochen einmahl.

Изо дни въ день. Jûst denselbigen Tag [В тот же самый день].

Ein gantzes Jahr, Monath, Woche [Весь год, месяц, неделя].

Отъ недѣли за недѣлю перекладывать.

Von einer Woche auf die andere verschieben [Откладывать с недели на неделю].

Изъ году въ годъ — jährlich [Ежегодно].

Нивѣть ты, нивѣть я. Dubitantis [Сомнения].

Отрицательное не соединять или отдѣлять: небью, не бь [Далее лист оборван].

Жиже, тонѣ

вось! ессе! [Вот, смотри] смотри! тожъ ба!

NB. Писать о разности въ русскомъ между h и g, такъже жжотъ и жджотъ, жжигаю, зжигаю.

Понятые.

Шибко.Подай воду

Подай воды́.

часть, навремяCum genitivo construuntur

diminutiva [С родительным

строятся уменьшительные].Почитай.

Дай книгу, значитъ вовсе.

Дай книги, значитъ на часъ.Покажи книги — вѣжливо.

Покажи книгу — со властью.Подержи стокана.

Подержи стоканъ.Всячина. Allerhand Zeug.

- 41 -

Adverb[ium] [Наречие]. Чуръ, не бить. Nom[en] [Имя]. Через чуръ. Чуру не знать, очураться.

Забывши чуръ, всячески.

Сам себѣ ворогъ.

Лутче всего покинуть.

Самъ не свой.О употребленіи весь, все тутъ.

Вовсе отданъ.

Всякая всячина.

Завсе быть.

Всего лутче.

По всему доброй, члкъ. Всј̂o тутъ!

<примала[?]>

(7, 614, 616)».102Многочисленные отрывочные записи в дальнейшем уступают место записям, более или менее сгруппированным по теме, например приведена группа усеченных прилагательных:

«У́зокъ, узка́, у́зко, узки.

Низокъ, низка, низко, низки.

Жиренъ, жирна, жи́рно, жирны.

Старъ, стара, старо.

Высокъ, высока, высоко.

Широкъ, широка́, широ́ко» (7, 625);группа существительных среднего рода на -о, -е:

«Море, морь; поле, поль. Горе, горей, солнце, со[л]нцей, лице, лицъ. Лице́ и лицо. Яицо и яице. Гумно, гуменъ.

Кольцо, колецъ» (7, 631).

Подобных примеров тематической группировки материалов можно привести много. Их появлению предшествовал предварительный просмотр черновых заметок, о чем свидетельствуют разнообразные условные значки (черточки, крестики, кружочки и т. д.), которыми испещрена рукопись.

В результате дальнейшего наблюдения над фактическими материалами кое-что отбрасывалось вовсе, другое, наоборот, пополнялось дополнительными примерами, неоднократно переписывалось заново, получало соответствующий номер. Так появились нумерованные записи, характерные также и для Ломоносова — ученого-естествоиспытателя. Каждая из записей охватывала собою ту или иную небольшую тему. В «Материалах» их число достигало порою нескольких десятков: так, на стр. 675—677 их 56, а на стр. 641—645 — 90. Для примера приведем

- 42 -

несколько первых (по счету) тематических записей, написанных в строку одна под другой:

«1. Случайной, случаенъ; достойной, достоенъ; буйно, спокойной.

2. Внукъ, внука, внучата.

Пасынокъ, пасынчи, падчерята.3. Пасынокъ, падчерица.

Племянникъ, племянница.4. Царь, царица; князь, княгиня; бояринъ; дядя, тетка; дѣдъ, бабка; попъ, попадья; протопопъ, протопопица; игуменъ, игуменья; Петръ, овичь; Кузма, Кузмичь, Кузмишна; Ѳома, Ѳомичь, Ѳомишна.

5. Христосъ, не Христоса, но Христа; волоса.

6. Матеріальныя усѣченія не терпятъ — худо: свинцовъ, золотъ и протч.

7. Немного ниже, пониже, немного пониже, ниже Comp. [Сравнительная] пониже.

8. Назоромъ, нарокомъ defectiva. Sic [неполные. Смотри] налѣтомъ.

9. Ножъ, ножей; рубежей, чертежей.

За Тобольскимъ, за Иркутскимъ, за Азовомъ, за Кіевомъ.10. Подьячей, подьячего, стряпчего, прохожей, пѣвчей, нищей, кравчей, но Андрей, архерей, казначей, водолей, мукосѣй, бородобрѣй, злодѣй, ворожей» (7, 641).

Эти и подобные им нумерованные записи содержали грамматические материалы, отобранные для последующей обработки. Затем они разбивались на более крупные тематические группы, охватывающие по содержанию более мелкие, например, под тематической записью из 90 номеров находятся следующие строки:

«1) О числительных 28, 52, 56, 63, 65, 71.

2) О уравненіяхъ 7.

3) О умножит. и умал. 33.

4) О притяжательныхъ.

5) Объ отечественныхъ.

6) Склоненія особливыя.

7) О произведеніи женскихъ отъ мужескихъ 3.4, 34. 72» (7, 645).