- 395 -

ТЕАТР ЧЕХОВА В ИТАЛИИ

(1901 — начало 1980-х гг.)Обзор Серджо Леоне

Перевод Н. Б. КардановойПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ ЧЕХОВА В ИТАЛИИ

Более ста лет спустя со времени кончины Чехова у итальянского зрителя есть все основания считать великого русского писателя одним из “своих” авторов. Его сочинения неоднократно издавались и переиздавались в Италии как в общедоступных, так и в очень дорогих изданиях. Все его пьесы были поставлены на подмостках почти всех итальянских театров, от Альп до Сицилии. Имена Ирины, Маши, Ольги стали олицетворением “Трех сестер”, Лопахин воспринимается как прототип нынешних дельцов, занимающихся недвижимостью, доктор Астров — как предшественник нынешних экологов. Нина Заречная — “чайка” — почти нарицательный образ современной женщины, которая через страдания и самопожертвование утверждается как человек и актриса1. Все это в настоящее время общепризнано. Но так было не всегда.

Долгое время личная и творческая биография Чехова оставались для итальянского читателя не вполне ясными, представлялись даже в искаженном свете. Еще в 20-х гг. Чехову иногда приписывались несуществующие произведения, хронология его творчества определялась приблизительно, неточно.

К примеру, известный драматург и театральный критик Марко Прага в связи с первым представлением “Чайки” в Италии писал в 1924 г.: “Тридцать или сорок лет назад, не знаю точно, когда эта пьеса была написана, она могла бы представлять собой в России первоклассное произведение, исключительное по ценности и значимости. Но не думаю, что эта пьеса может показаться нам таковой в настоящее время. Для нас это искусство уже в прошлом...”2 При этом Прага простодушно признается в том, что ему ничего не известно ни о времени написания пьесы, ни о горьких испытаниях, которые выпали на долю автора при первой постановке пьесы на сцене Александринского театра.

В том же году Пьетро Панкраци, остроумный писатель и тонкий критик, писал о причинах слабого знакомства Италии с прозой и драматургией Чехова: “Тому, кто ищет сегодня на итальянском языке произведения Чехова, нужно обратиться в неизвестные типографии, к подшивкам каких-нибудь двух-трех мало распространенных журналов или же в прекратившие свое существование издательства. Не нашлось издателя, который занялся бы выпуском

- 396 -

полного собрания сочинений Чехова, как то делают немецкие, английские или французские издатели в отношении крупных зарубежных авторов”3.

Действительно, в других европейских странах Чехов стал известен и получил широкое признание еще при жизни. В Германии, например, Чехова знали уже в начале 90-х гг., когда в литературе возникло такое направление, как немецкий натурализм, обратившийся к опыту современной ему русской литературы. Уже в 1902 г. в Германии были опубликованы три различных перевода “Чайки”. Кроме того, весной 1906 г. берлинские зрители и критики испытали радость от встречи с Московским Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, который показал “Дядю Ваню” и “Три сестры” в рамках своего первого заграничного турне4.

Эти постановки произвели колоссальное впечатление, продемонстрировав новое режиссерское искусство, без которого чеховские драмы не могли быть поняты во всей своей полноте.

Одной из основных причин, противодействовавших правильному пониманию и распространению чеховского театра в Италии начала XX в., было отсутствие какого бы то ни было сценического обновления итальянской сцены. В Италии тех лет не происходило никаких теоретических дискуссий о театральном искусстве; руководители трупп не владели мастерством режиссуры, не знали технических постановочных новшеств. Так, например, в спектаклях прибегали к прожектору только для того, чтобы в декоративных окнах отражались солнечные лучи или лунный свет. Декорации изготавливались кое-как: ограничивались разрисованными холстами, которые натягивались даже в дверных рамах. При каждом дуновении ветра из-за кулис холсты то надувались, то с шумом падали.

Репертуар итальянского театра большей частью состоял из французских пьес второй половины XIX в. Актерское исполнение и оформление спектаклей оставались на том уровне, который удовлетворял вкусы зрителя конца прошлого столетия.

Затем разразилась Первая мировая война, которая означала подлинный переход из девятнадцатого века в двадцатый почти во всех сферах человеческой деятельности, включая и театральную. Послевоенный зритель отверг прежний репертуар, а дилетантские критерии руководства сценой также стали уступать место новшествам, которые уже существовали за границей.

Именно в этот момент в Италии проснулся интерес к Чехову и его драматическим произведениям, которые пришли в Италию относительно поздно и поначалу незаметно. Так, в 1901 г. в журнале “Nuova Antologia” (“Новая Антология”) появился перевод “Трех сестер”, по правде говоря, довольно приблизительный и оставшийся малоизвестным. Вновь “Три сестры” были переведены в 1905 г.; видимо, это произошло в связи с успехом постановки Станиславского на сцене МХТ. В следующем году выходит не слишком точный перевод “Вишневого сада”. В 1914 г. появился итальянский перевод “Чайки”, и наконец, в 1919 г. — “Дяди Вани”, с опозданием более чем на 20 лет по сравнению с публикацией этой пьесы в России.

Лишь в 20-е гг. начинаются первые постановки чеховских пьес или, лучше сказать, “открытие” театра Чехова.

15 апреля 1921 г. Жорж Питоев, известный театральный деятель, уехавший из России после Октябрьской революции, познакомил Париж с пьесой “Дядя Ваня”. Этот спектакль был встречен восторженными отзывами французской критики. В следующем году, кроме возобновления спектакля “Дядя Ваня”, Питоев поставил в Париже и “Чайку”, которая также имела большой успех5.

- 397 -

После этого в Италии тоже начали серьезно думать о постановке вышеназванных чеховских драм. Как и во Франции, первым спектаклем стали “Сцены из деревенской жизни в четырех действиях”, то есть пьеса “Дядя Ваня”. Это важное культурное событие состоялось 3 мая 1922 г. во Флоренции, в театре Никколини: драма была поставлена труппой Пальмарини-Кампа-Каподальо. Как часто бывает, простой случай помог этой труппе отличиться. Актеры были не из лучших, играли они посредственно, но их имена запомнились в истории театра, так как они первыми показали на итальянских подмостках чеховскую пьесу. После Флоренции труппа играла в Милане и Риме.

Об этой первой постановке 1922 года сохранились рецензии, принадлежавшие некоторым авторитетным театральным критикам того времени — Ренато Симони, Сильвио Д’Амико, Этторе Альбини. Их суждения, подчас поспешные и неуверенные, иногда прозорливые и глубокие, — особенно в рецензии Д’Амико, — сходятся на мысли, что это — “сложный”, “трудный” театр, предложенный технически и культурно отсталой труппой неподготовленной публике. И действительно, вечером 3 мая 1922 г. во Флоренции неодобрение со стороны публики проявлялось шумом, свистками в адрес актеров и ироническими выкриками. Последний акт прошел под шикание и свист и неоднократно прерывался.

В августе 1922 г., после того, как “Дядя Ваня” был представлен в Милане, Ренато Симони писал в “Коррьере делла сера”: «Четырем актам Антона Чехова, показанным в Театре “Олимпиа”, которые то надоедают, то заинтересовывают, то разочаровывают, то захватывают, конечно, не хватает силы, но отнюдь не человечности». Симони жалуется на отсутствие в произведении характеров: “Если драматург, как говорится, прежде всего создатель характеров, то мы можем усомниться в том, что Чехов драматург: он обводит жирной линией расплывчатые пятна”. Большим недостатком пьесы критик считает нехватку действия, внешних событий: “Драма должна состоять из действия, а эти люди терзают и мучают себя из-за инертности, от скуки, потому, что им нечего делать, что они инертны и неприспособлены к жизни. Они появляются перед нами уже побежденными, этакими ходячими тенями, их песенка уже спета, их история кончилась. Мы лишь наблюдаем последствия кризиса, усталость и нравственный упадок”. С точки зрения чисто театральной, — пишет далее Симони, — “эти четыре акта мы вправе счесть длинными, замедленными, беспорядочными, расплывчатыми, сделанными наивно, многословными, двусмысленными”; и тем не менее, несмотря на недостатки формы, “это бесформенное произведение нельзя назвать посредственным сочинением”6.

“Дядя Ваня” в Милане не имел, да и не мог иметь теплого приема, — саркастически заявляет другой рецензент этого спектакля, Этторе Альбини: «Было бы удивительно, если бы большинство летней публики в “Олимпии” приветливо встретило “Дядю Ваню”, столь поразительного своей кажущейся простотой диалогов и действий, за которой скрывается богатая гамма сложных и тонких чувств, типов и фигур, лишь слегка намеченных, но таких различных и тонко продуманных. Действительно, в каждом акте из зала слышались смешки, выкрики, протесты. Но активное меньшинство зрителей выступило против поверхностных хулителей чеховской драмы, горячо ей аплодируя»7.

Против “поверхностных хулителей” произведения поднял голос и Сильвио Д’Амико, который первым понял драматическое значение “Дяди Вани”, когда пьеса была поставлена в театре “Арджентина” в Риме два месяца спустя: «Провалившийся в Милане, к большому позору публики, его не принявшей, “Дядя Ваня” прошел под аплодисменты вчера вечером в “Арджентине”;

- 398 -

актеров вызывали по четыре-пять раз после каждого акта, однако не без некоторого противодействия со стороны людей, которыми, несмотря на наши теории насчет свободы свиста, мы не можем похвастаться». Мы говорили о тонкости, с которой Д’Амико прочувствовал чеховскую драму, и его рецензия действительно начинается с серьезного и четко сформулированного наблюдения: “Искусство Чехова, обращенное к человеческой трагедии, внешне не несет в себе ничего трагического, громогласного и театрального”. В заключительной части рецензии, повторяя, правда, общие слова о сумеречном, мягком Чехове, Д’Амико говорит о хрустальной чистоте его стиля: “Действие разворачивается так, что мы почти не отдаем себе в этом отчета; кажется, что перед нами — одна и та же застывшая ситуация, а на самом деле драма движется, развивается, нарастает, внезапно взрывается, затем затихает и бесшумно поглощается безразличным потоком однообразной, монотонной жизни. Кажется, что каждая сцена, каждая фраза, каждое слово рождаются с какой-то первозданной спонтанностью, и в то же время каждая сцена, каждая фраза, каждое слово обладают своим поэтическим значением, заключают в себе неотъемлемо важный смысл. При общей кажущейся серости у каждого персонажа есть свое лицо и своя драма, причем все они включены в драму общую — не только драму дяди Вани и его семьи, но в драму вселенскую. Звучат последние, мелодичные слова Сони и восстанавливается ленивый ритм, безнадежное спокойствие мелкобуржуазного дома, затерянного посреди бесконечных полей и лесов, а вокруг — враждебная, жестокая пустота и отсутствие Бога”.

Исходя из этого понимания чеховского произведения, Д’Амико не приемлет сам тип постановки, зрителем которой ему довелось стать. Он осознает, что перед ним автор новых огромных масштабов, и что именно поэтому первая постановка “Дяди Вани” в Италии получилась слабой, крайне несовершенной. Чтобы играть Чехова, необходимо было новое театральное чутье, новая актерская техника, новое понимание сценической реальности. Отсюда — заключительное высказывание Д’Амико: “Безусловно, передать все это — непростой труд для исполнителей. Именно потому, что под реалистической формой бьется живая поэзия, нельзя довольствоваться сухими жестами и бедными монотонными интонациями обыденного разговора. Необходимо чувствовать и показывать то, что кроется за этими жестами и в этих словах”. Поэтому мало кто из актеров заслуживает похвал. Критик называет лишь Ванду Каподальо в роли Сони, Пазетти во второстепенной роли Телегина. “В основном исполнению вредит то, что не была понята поэзия произведения, не удалось мягко приоткрыть все его изящные детали”8.

Имя Чехова вновь появилось на итальянских театральных афишах два года спустя: 13 апреля 1924 г. “Чайка” была сыграна в Милане в театре Мандзони труппой Каподальо-Кало-Оливьери-Кампа под художественным руководством Вирджилио Талли — театрального деятеля, который еще в начале века первым последовал новому методу, когда личное честолюбие приносится в жертву успеху театрального коллектива. Так, он сам, например, отказывался от своих прав первого актера, если видел, что кто-нибудь из участников труппы больше него самого подходит на какую-нибудь ведущую роль.

Сразу после постановки Талли в мае того же 1924 г., в том же Милане труппа Марии Мелато показала “Вишневый сад”.

Мы уже приводили выше суждение о “Чайке” драматурга Марко Праги — суждение крайне отрицательное. Добавим только, что пером Праги явно водили не столько мысли критика, сколько эмоции писателя, завидующего чужому произведению. Отсюда — злобные и нелепые утверждения, вроде нижеследующего:

- 399 -

«Останемся, так сказать, в России и скажем несколько слов о “Чайке”, которую Вирджилио Талли поставил, как подобает, то есть аккуратно и хорошо, со старательной игрой актеров в театре Мандзони. Да, скажем о ней несколько слов, но не много, и не только из экономии времени, а потому, что долгого разговора она, на мой взгляд, не заслуживает». И еще: «Многие из так называемых русских шедевров сегодня представляются нам довольно жалкими вещами. И среди них — “Чайка”». Или: “Поэзия? Быть может. Но не крылатая. Поэзия, с позволения сказать, не чайки, летящей высоко и далеко, а домашнего голубя; поэзия невысокого полета, которая нас не трогает, не пробуждает в нас мысли и мечты”9.

Что касается режиссерской техники, то “Чайка” показалась Праге чуть ли не инфантильной, да к тому же скучной.

Месяц спустя, в мае 1924 г., на миланской сцене (как мы уже говорили), появился “Вишневый сад” — в исполнении труппы Марии Мелато. И тут, несмотря на все еще несовершенную постановку и актерское исполнение, несмотря на отсутствие координаторской работы со стороны талантливого и подготовленного режиссера, — фигуры загадочной и мифической для театральной Италии того времени, впервые на спектакль последовали целиком хвалебные отзывы, появились зрелые и серьезные оценки, положившие начало “чеховской традиции” и у нас в Италии.

Цитированный нами выше Ренато Симони, автор осторожного отзыва на “Дядю Ваню” (1922), приходит к суждениям, в которых очевиден проблеск того восторженного отношения к Чехову, которое в дальнейшем будет свойственно критике: “Театр Мандзони поставил чудесную комедию Антона Чехова, простую и гуманную, это не просто правда внешняя, это — правда, полная глубокого смысла; комедия жизни маленького мира, на который упала тень страдания. Здесь нет крупных событий. Семья разоряется, вот и все: разоряется бесшумно, в такт самому ритму существования, и к этому успешно приспосабливаются, утешаясь то и дело возникающими небольшими серенькими надеждами”. Изложив содержание пьесы “Вишневый сад”, критик продолжает: «Это даже не история, которую можно рассказать. В комедии нет персонажа, который занимал бы большее место, чем другие. Все равны перед судьбой. Каждый плывет по течению, не осознавая полностью, кто он такой: кто-то ищет себя, а затем теряет — быть может, в тех словах, которые произносит, не своих, заимствованных у других. Они слышат лишь глухой голос рока. Жизнь их давит. Чтобы спастись, они с удовольствием прячутся в воспоминания о прошлом или строят планы на будущее. Но их планы нереальны, столь же бестелесны, как они сами. И над всем этим и над этими людьми звучит музыка — похоронная музыка, сопровождающая нас по пути к тлену. Каждое слово персонажей, идущее из глубины души, несет в себе эту музыку. Глубина этих слов — не только в индивидуальной психологии, а в человеческом отчаянии. Она обладает общечеловеческим значением. За всем типично русским в “Вишневом саде”, за всеми чувствами и ощущениями, которые нам не присущи, стоит главная правда — чувство тщетности жизни, которое может найти отклик и в наших душах. Конечно, не все одинаково совершенно. Иногда идея не находит надлежащего воплощения в форме. Некоторые характеры не совсем удались, в некоторых случаях много внимания уделяется деталям, музыкальность которых теряется вследствие их неуместности на сцене. Тем не менее “Вишневый сад” занимает совершенно особенное место в русской драматургии. По моему мнению, в этой комедии достигнута необыкновенная выразительность, наивысшая правдивость. Тонкая, горестная, художественная правдивость, к которой и должен стремиться театр, разумеется,

- 400 -

создавая характеры, присущие тому или иному народу». Критические нотки звучат лишь по поводу исполнения: “Исполнение не показалось мне простым, значительным, поэтическим — таким, каким оно должно быть. Необходимо было добиться той пленительности, которая не была достигнута. Целые куски кажутся ненужными или наивными, поскольку не было найдено то единство стиля, то чистое и строгое совершенство выразительных средств, которого требовало произведение”10.

Этторе Альбини в своей рецензии высказал аналогичные идеи, выделяя не только большое искусство, но и подлинную театральность автора “Вишневого сада”, представшие перед нами в тот же вечер, когда “комедия, искаженная настолько же старательной, насколько посредственной игрой, вновь встретила у нашей публики и сдержанный, и настороженный прием”11.

28 января 1925 г. в Риме, в театре “Арджентина”, премьера “Вишневого сада” имела бо́льший успех, чем в Милане годом раньше. Мария Мелато и ее труппа учли все замечания, так что на следующий день в столичных газетах появились весьма положительные рецензии. В “Джорнале д’Италия” Гвидо Руберти писал: “Мы никогда не сможем полностью воздать должное Марии Мелато за то, что она решила поставить на итальянской сцене это удивительное и глубокое произведение, проникнутое столь смелой и горькой поэзией. Благодаря ее исключительной артистической тонкости вкупе с тонкостью Эрнесто Сабатини произведение русского писателя получило пленительную, великолепную, достойную оправу. Публика, обладающая самым изысканным вкусом, встретила эту работу с внутренним волнением и восторгом; наконец, перед нею — прекрасное и благородное произведение искусства, пленительное в своей духовности. В наши времена такое случается не каждый день...”12 Лучо Д’Амбра, романист, комедиограф и театральный критик, будучи слепым сторонником сценической традиции, отводящей почетное место “развитию” действия, высказал обычное замечание о том, что «главный недостаток “Вишневого сада” — нехватка действия, где полная, где частичная, это — главная особенность того театра, который стремится передать мир драмы, насыщая лирическую атмосферу, а не рассказывая о реальных фактах». Оставаясь в рамках господствовавшей в то время в Европе традиции, видевшей в Чехове певца болезненного и упаднического настроения (“В драмах Чехова царит тяжелая, сырая, серая и нездоровая болотная атмосфера. Темные тучи нависли над унылыми пейзажами — костлявыми деревьями, между которыми летают, глухо, страшно покрикивая, хищные птицы. Без воли, ее возвышающей, без веры, ее озаряющей, без энергии, ее воодушевляющей, жизнь — не что иное, как стоячая вода, ил, по которому невозможно идти, лихорадочное дыхание, являющееся предвестником смерти”), и преодолевая свои предубеждения, критик искренне писал в заключение: «Превосходный последний акт “Вишневого сада” показывает нам, что́ может сделать большой поэт даже на таком слабом драматическом материале. Нет зрителя, который бы не почувствовал в этом последнем акте, что топор, срубающий беззащитные вишни разоренного поместья, вонзается ему прямо в сердце. Тогда как в первом элегическом акте поэзия дома, чувство прошлого, трепет и смятение перед будущим воспеваются Антоном Чеховым с восхитительным лиризмом в самых простых и сдержанных словах...»

Никогда еще столь негромкая трагедия не находила выражения в более простых и сдержанных интонациях. Естественно, столь ревностного поборника чеховского лиризма не могло в полной мере удовлетворить исполнительское мастерство актеров труппы Мелато, игравшей по реалистическим канонам; приведем его замечания о том, как двигаются актеры на сцене: «Эту необыкновенно

- 401 -

лирическую пьесу следовало бы играть, избегая по мере возможности рассудочности и реалистичности буржуазного и конъюнктурного театра. Для того, чтобы зрителю открылась вся поэтичность “Вишневого сада”, необходимо, чтобы герои блуждали словно тени, затерявшиеся в сумерках. Актеры “Арджентины” по-видимому стремились очертить своих персонажей резкими линиями, в то время как они должны жить в бреду нерешительных слов, растворяясь в воздухе, словно призраки из мира кошмаров и галлюцинаций». Но, несмотря на это, “комедия Антона Чехова с каждым актом всё увереннее предстает перед публикой в своей печальной красоте”13.

За два года (с 1922 по 1924) были поставлены “Дядя Ваня”, “Чайка”, “Вишневый сад”: пришло время подводить первые итоги. На этот раз суждения Этторе Альбини противоречили его прежним выступлениям, когда, как мы видели, он говорил о творчестве Чехова с восторгом и воодушевлением: «Нашим режиссерам, — писал он 17 мая 1924 г. в рецензии на “Вишневый сад”, — не хватает чувства меры и своевременности. Почти двадцать лет спустя после смерти Чехова они вдруг заметили, что существовал также Антон Чехов-комедиограф и поставили его пьесы в Италии, где его уже немного знали как новеллиста. Прекрасная идея. Сперва поставили “Дядю Ваню”, завоевавшего большой успех, не у толпы, ведь произведения Чехова — не для всех: рафинированная публика и критика были едины в похвалах. Год спустя появилась “Чайка”, которую встретили тепло и радушно. Ничего не скажешь: Чехов, бесспорно, драматург номер один! — Добро пожаловать, “Чайка”!

Месяц спустя — “Вишневый сад”, это оказалось ошибкой. Нельзя давать Чехова всего целиком; необходимо было немного выждать... Чехов замечателен тонкостью и чувствительностью, но бывает и однообразным, монотонным, тоскливым, так что его драмами можно пресытиться... подобно тому, как можно пресытиться дыней. Нашему театру, переходящему порой от напыщенного романтизма к плоскому, грубому веризму, одухотворенный чеховский реализм придает особенный, одному ему присущий оттенок. Он — превосходный наблюдатель. Но не надо этим злоупотреблять”14.

Создается впечатление, что театральные круги Италии восприняли совет критика буквально: Чехов исчез со сцен итальянских театров вплоть до конца двадцатых годов. Если не считать двух постановок, отнюдь не способствовавших лучшему его пониманию. Первое (и последнее) представление одноактной пьесы “Медведь” состоялось 6 ноября 1926 г. в театре Арчимбольди в Милане, “Чайка” была поставлена в римском театре Квирино 13 апреля 1927 г. Постановка “Медведя” имела большое значение, поскольку она положила начало сценической жизни чеховской комедии в Италии. В дальнейшем одноактные комедии Чехова станут в один ряд с постановками его главных произведений. Театральная хроника того времени назвала “Медведя” “иронической и веселой одноактной пьесой”, отмечая, что не все в постановке было гладко. Вместе с “Чайкой”, поставленной повторно труппой Каподальо-Кампа-Оливьери, в печати вновь появились ошибочные и стереотипные представления об авторе, не говоря о ставшем уже привычным плохом знании хронологии его произведений. Так, некий Дж. Т. писал в “Джорнале д’Италия”: «Пьеса “Чайка” была провозглашена шедевром Антона Чехова, чайка стала символом Художественного театра Москвы. Чтобы лучше понять тот отклик, который эта драма до сих пор вызывает в наших душах, нужно перенестись в эпоху, когда была написана пьеса, т. е. на полвека назад (выделено мною. — С. Л.)». Спектакль 1927 г. не имел успеха. Зрители встретили его “холодно”, и ничего другого не приходилось ждать, — поскольку, объясняет Дж. Т., «...нельзя извлекать на свет такие произведения, как “Чайка”, не

- 402 -

приспособленные для таких больших театров, в особенности, если вы не горите желанием поставить их на сцене с большой любовью, предварительно как следует изучив... Кроме того, персонажи, одетые по последней западной моде, еще более затрудняли зрителю возможность восстановить “среду”. Все: исполнение, декорации, костюмы, были далеки от духа драмы»15.

В марте 1929 г. театральный деятель русского происхождения, проживающий в Париже, Жорж Питоев с женой Людмилой и своей труппой, привезли в турне в Италию спектакль “Три сестры”, который имел большой успех в Париже, а теперь впервые был показан в Италии иностранными артистами. О труппе Питоева ходили легенды: эти современные, непринужденные, зачастую неконформистские постановки были, может быть, слишком авангардистскими для провинциального и традиционного мирка итальянского театра. Показ “Трех сестер” ознаменовался скорее знакомством итальянского зрителя с этой новой для нашей сцены пьесой Чехова, нежели успехом русско-французской труппы. И Ренато Симони в Милане, и Сильвио Д’Амико в Риме в своих рецензиях на спектакль высказались весьма ясно и недвусмысленно. Симони писал в “Коррьере делла Сера”: «Что касается постановки, то это — “ни рыба, ни мясо”, это не реалистический спектакль, что было бы вполне уместно, если принять во внимание простую правду драмы. Но и не стилизация»16. И главное, — это весьма непритязательный спектакль. Д’Амико указывал в “Трибуне”: «Талант Чехова необычаен и велик, и, настаиваю, талант его по преимуществу “театрален”, что попыталась нам вчера продемонстрировать труппа Питоева, хотя постановка эта не особенно убедительна»17. Тем не менее оба критика высоко оценили игру актеров, и, главное, безоговорочно обозначили словом “Театр” пьесу, которая еще некоторое время назад, возможно, того не удостоилась бы. Противореча своим прежним высказываниям, Симони писал в начале своей рецензии: «Драма без событий, именно потому — драма. Мы пользуемся словом “драма”, поскольку оно более подходит к персонажам, живущим серой, заурядной жизнью, нежели возвышенное слово “трагедия”, за которым стоят герои в их тщетной борьбе против судьбы».

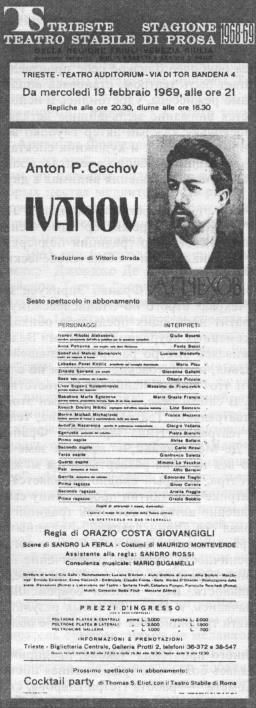

Итак, можно считать, что к концу двадцатых годов в Италии стали известны все крупные пьесы Чехова, за исключением “Иванова”. С этого момента начинается более глубокое изучение чеховской драматургии, новые ее прочтения, дающие возможность воссоздать его комедии в соответствии с требованиями, или, лучше сказать, настроениями времени. Чехов — певец обедневшего дворянства, Чехов, это дворянство любящий и понимающий, сломленный Чехов, усталый Чехов, сумеречный Чехов, разумеется, остается, но вместе с тем появляются и утверждаются новые подходы к его драматургии и новые ее интерпретации.

Теперь о двух русских постановках Чехова в Италии в 30-е годы — “Дяде Ване” Петра Шарова и “Вишневом саде” Татьяны Павловой.

Петр Шаров прибыл в Италию по приглашению труппы актрисы Кики Пальмер, считавшей, что недостатки итальянского театра объясняются слабостью режиссуры. Шаров внес в работу с актерами строгость системы Московского Художественного театра, которая его сформировала, и железную серьезность немецких театров, которыми он руководил в течение 12 лет. Это дало отличные результаты. Режиссура Шарова возвратила “Дяде Ване” то, что было отнято у пьесы в первой постановке 1922 г. Увидев этот спектакль, театральные критики отказались от своих поспешных первоначальных суждений. Так, Симони, который в свое время не признал “Дядю Ваню” “художественным произведением”, говорит о нем так: “В комедии нет главных героев,

- 403 -

персонажи, постепенно раскрываясь, не столько представляют собой четкие и рельефные характеры, сколько, объединяясь в силу противоречивого сходства, образуют особый маленький мир, олицетворяющий мир большой, создают атмосферу бесконечной обреченности: здесь трепещет столь глубокая любовь к человеку, которую театру редко когда удавалось передать”. И еще: “Медленно развиваясь, комедия словно притворяется безразличной к самой себе, которая оживляется в своих изумительных сценах, где не следует обычным театральным поворотам сюжета, а прямо показывает последствия косвенных тайных причин, таит в себе тонкость, открывать которую и трудно, и прекрасно, и больно”18.

“Дядя Ваня” Шарова имел огромный успех. Один из рецензентов премьеры определил этот успех как “изумительный, полный, несравненный”. Игра Кики Пальмер, Россаны Мази, Камилло Пилотто была “выше всяких похвал”. “Освещение, обстановка, паузы, атмосфера, полувздохи и порванные струны, стон которых отдается в душе, глухота окружающего мира и отклик охваченных беспокойством и отчаявшихся душ, взаимопонимание тех, у кого больше нет сил — все это глубоко затронуло нас, коснулось того тайного берега нашего сердца, где все — сон и забвение”.

“Вишневый сад”, поставленный труппой Татьяны Павловой, стал большим театральным событием: режиссером спектакля был специально приглашенный из Советского Союза В. И. Немирович-Данченко, легендарный основатель (вместе со Станиславским) Московского Художественного театра и неизменный защитник и поклонник драматургии Антона Чехова. Премьера состоялась 15 марта 1933 г. в Римском Театре “Арджентина”. Немировичу-Данченко в ту пору было семьдесят пять лет, и хотя большинству итальянских зрителей он был неизвестен, то был его личный триумф. Благодаря Сильвио Д’Амико до нас дошел рассказ об этом незабываемом вечере: «После того, как несколько месяцев тому назад итальянские актеры блестяще сыграли “Дядю Ваню” под руководством русского режиссера (Петра Шарова), признающего Немировича-Данченко своим учителем, вчера вечером мы увидели “Вишневый сад”, изумительно поставленный самим Немировичем. Если, — условимся для простоты, — подразумеваем под словом “Театр” мастерство писателя так сложить фрагменты головоломки, чтобы на авансцене они обрели как никогда полное свое значение, то мало кто из драматургов способен сравниться с Чеховым в театральности». Рассказав далее содержание комедии и высоко оценив актерский ансамбль, критик пишет: “Что же касается Татьяны Павловой, тот, кто знаком с ее талантом, может себе представить, какая легкость, какая воздушность и иллюзорность, какие слезы и трели были в изящном силуэте, голосе и выразительном лице Любови Андреевны; редко когда актриса имела такой триумф, играя почти инстинктивно, столь вдохновенно, взволнованно, и вместе с тем, легко; она всех очаровала, бо́льшая часть аплодисментов предназначалась ей, лично ей. Но театр складывается из многих составляющих. И вчера талант режиссера проявился именно в том, как созвучны персонажи в окружении одновременно веселых и печальных картин Бенуа и Лукомского; в том, как прочерчены в их аморфном хождении взад-вперед хрупкие, но сильные линии драматического рисунка; в том, как воскрешен дух трагедии в изображении разжиженной реальности, расплывчатых жестов и едва слышных звуков; словом, в создании — через боль того или иного персонажа — той атмосферы краха, которая здесь ощущается меньше в силу сдержанной, подчас комической, а то и карикатурной интонации пьесы, которая присутствует и в других драмах Чехова и в этой, жуткой именно своей легкостью. Жуткой также своей документальностью и поучительностью: богатой воспоминаниями и

- 404 -

поучительностью; богатой воспоминаниями и сопоставлениями; думаю, не один зритель унес с собой из театра ее страшное предостережение. Успех этого необыкновенного спектакля носит скорее глубоко интимный, нежели внешний характер, хотя надо сказать, что в конце каждого акта исполнителей много раз вызывали на сцену, неоднократно приветствовали также Немировича-Данченко. Вечер триумфальный, море блестящей публики»19.

Такой шумный успех, по всей видимости, положил конец постановкам Чехова в Италии тридцатых годов: после работы советского режиссера никто на них не отваживался; кроме того, в период фашистской “культурной автаркии” иностранной драматургии на театральных подмостках предоставлялось как можно меньше места. Лишь в 1941 г., во время войны, состоялась новая постановка Чехова, а именно “Трех сестер” — первая полностью итальянская постановка этой драмы, представленной ранее французской труппой Жоржа Питоева. Режиссером была талантливая Ванда Фабро — она рано уйдет из жизни, актеры — из так называемой второй труппы Национальной Академии драматического искусства, созданной незадолго до того, в 1937 г. Спектакль вызвал много откликов: это был дебют на большой сцене молодых учеников Академии и конец любительства в области драматического искусства Италии, конец “маньеризма”, просуществовавшего в течение многих поколений актеров и режиссеров, “инстинктивно” одаренных, но совершенно неподготовленных профессионально. Театр — инстинкт, безусловно, но это еще и техника, форма познания. И режиссер Ванда Фабро, и все актеры показали, что учились они не напрасно и над спектаклем работали увлеченно. Все рецензии были более чем положительными, да и публике постановка понравилась. «На этот раз свое прочтение и постановку “Трех сестер” предложила Ванда Фабро, выпускница Академии, — писал Э. Ф. П., театральный критик “Ресто дель Карлино”, — Фабро выявила все лучшее в этом замечательном произведении, поняла и передала чеховские интонации. Она точно воспроизвела дух этого печального дома, дух провинции и точно обрисовала персонажей. Вчера вечером голоса словно вписывались в сценический колорит освещения и костюмов <...>. И диалоги звучали в “своем”, весьма определенном ритме. Актеры играли в стиле, который подразумевается у Чехова, и который режиссер сумел убедительно воссоздать. Актеры — молодые и совсем юные, подготовленные, свободные от манерности, некоторые играют — внося свою особенную и чистую ноту. Все они заслуживают похвалы»20.

А Энрико Фулькиньони вторил: «Среди многочисленных работ, представленных в римских театрах за последние пятнадцать лет, некоторые, наконец-то можно назвать — на фоне нынешнего поверхностного репертуара — благородными и целесообразными экспериментами. Это относится и к “Трем сестрам” А. Чехова в исполнении труппы Академии в постановке Ванды Фабро, оживившей интерес, который неизменно вызывает произведение великого русского писателя после прекрасных спектаклей Татьяны Павловой. Скрытую силу его языка и сердечную, выстраданную гуманность содержания мы смогли ощутить столь полно благодаря исполнению молодых актеров Академии, которое, без всяких попыток подражать “звездам”, было с любовью направлено на вдумчивое воссоздание атмосферы. Ведь это — одна из наиболее живых и тонких чеховских драм, которая легче всего могла бы пострадать от приблизительности нашей обычной актерской техники, и заслугой хороших актеров (и режиссера) всецело является стремление, выраженное открыто, — преодолеть натуралистические схемы в поисках тех “предпосылок”, которые являются основой и тайной чеховского натурализма»21.

- 405 -

Даже несколько снисходительный тон Ренато Симони не может скрыть его внутреннего удовлетворения: «Вчера вечером, в театре Мандзони, было дано хорошее, достойное представление “Трех сестер” в постановке Ванды Фабро. Можно было бы оспорить некоторые детали игры, например, слишком бурные проявления чувств в сценах между тремя сестрами и их золовкой, тенденцию к туманно-символистскому изображению персонажей, однако в целом синьорина Фабро раскрыла в чарующих картинах не только внешние, но и внутренние достоинства этого произведения искусства. Никакой эксцентрики, напротив — художественная сдержанность и верность, анализ, проникнутый любовью, непосредственная, выразительная и уверенная техника. Актеры, в общем, играли очень хорошо... Много чистосердечных, искренних, единодушных аплодисментов»22.

Однако несмотря на то, что спектакль удался, публики было довольно мало. Критик миланской газеты “Л’амброзиано” отметил этот неприятный момент: «Слушали Чехова человек пятьдесят... Но следует указать, что “Три сестры” хорошо сыграны и поставлены Вандой Фабро с необыкновенной достоверностью и непринужденным мастерством. Что же касается пятидесяти зрителей, то следует заметить, что они аплодировали, как если бы их было пять тысяч. Будем надеяться, что Чехов там, на небесах, услышал шум аплодисментов, не подсчитывая, сколько было рук». Немногочисленность публики критик полемически объясняет культурной политикой того времени: “Подлинные причины духовного кризиса, от которого и страдает театральная жизнь, надо искать исключительно в упадке духа, к которому привели те, кто должны быть его хранителями”23. К этому приемлемому обоснованию необходимо добавить еще несколько обстоятельств: военное время, когда зритель предпочитал более веселые и развлекательные спектакли, психологию тогдашней театральной публики: только когда на афише стояло имя “звезды”, зал был полон. А у труппы Академии, поставившей “Три сестры”, были лишь молодость, профессионализм и увлеченность. Слишком мало или слишком много?

К военному времени (1943 г.) относится и новая постановка “Вишневого сада” (кстати, из всех чеховских пьес эта занимает в Италии первое место по числу постановок). Режиссер спектакля Гвидо Сальвини добился замечательного результата, хотя местами ощущалась некоторая непоследовательность, а также излишняя замедленность отдельных сцен. В роли Любови Андреевны замечательно выступила Андреина Паньяни, которая, возможно, пренебрегла беспечностью своей героини в ущерб характеру персонажа в целом, но которая, по отзывам критики, “тонко, чутко, с изящным и живым мастерством воплотила Любу, ее меланхолию и готовность забыть горе, непосредственность ее радости, ее плач, все вместе взятое, ту свежесть и переменчивость, что составляют душевную чистоту этой грешницы”.

Надо сказать, что новаторский и яркий спектакль десятилетней давности Немировича-Данченко не был забыт, что создало дополнительные трудности для новой постановки. Рецензенты неизменно сравнивают “Вишневый сад” Сальвини с тем спектаклем: «Десять лет тому назад Немирович-Данченко изумительно поставил “Вишневый сад” с труппой Татьяны Павловой. Приятно отметить, что вчерашний спектакль оказался в общем неплохим», — писал один критик.

Еще один спектакль того же года, — и последний спектакль по Чехову за время войны, — “Дядя Ваня”, поставленный труппой Торрьери-Карнабучи. Спектакль прошел почти незамеченным публикой, несмотря на положительные отзывы критики. Впрочем, 1943 год в Италии был богат событиями

- 406 -

большого исторического значения, и театру не осталось ничего другого, как работать потихоньку, прилагая все усилия, чтобы удержать зрителя, который вскоре вновь заполнит зрительные залы, едва лишь окончатся военные действия.

Тем не менее, работу режиссера Энцо Феррери, поставившего “Дядю Ваню”, отметил Джильберто Ловерсо: “Он сумел найти правильное соотношение между необходимой сценической выразительностью и сдержанной, смиренной чистотой персонажей. Во многих эпизодах спектакля прекрасно передана напряженная атмосфера конца. Такого рода спектакль должен быть весь из нервов, а не из мускулов”24.

После войны, с утверждением на лучших итальянских сценах реализма, драмы Чехова стали достоянием и, главное, вызовом и испытанием для любого режиссера, для любой новой театральной труппы. И это — еще одно доказательство ценности и актуальности чеховской драматургии. Сразу по окончании войны настоящая лавина иностранных комедий и драм обрушилась на театральные сцены Италии. Это и понятно: абсурдные запреты — следствие печально известной культурной политики фашизма, в течение долгого времени препятствовавшей знакомству с тем, что делалось в области искусства за границей, потеря нравственных ориентиров, последовавшая за войной столь грандиозных масштабов, обострили желание итальянской театральной публики познакомиться с новыми пьесами и по-новому подойти к произведениям, которые уже ставились в прошлом. В случае Чехова не утратил силы совет, данный в свое время Станиславским — вновь раскрыть книгу Чехова и начать читать ее совершенно по-новому. Как справедливо сказал Орацио Коста Докованджильи, один из наиболее тонких постановщиков чеховских произведений: «уже давно я думал о том, как опасен тот нажим, которому подвергаются персонажи на сцене вообще, и, в особенности, в постановках Чехова, где продолжает преобладать концепция “атмосферы”, в туманности которой рискуют потеряться отличительные черты персонажей, расплывшись в приглушенной и сумеречной неопределенности. Мы убеждены, как и Станиславский к концу своей деятельности, что Чехова надо еще читать и читать»25.

И действительно, после войны и вплоть до наших дней Чехов был “перечитан” много раз, и зачастую не банально и не традиционно. Первое новое прочтение чеховского текста принадлежит как раз Орацио Коста. Речь идет о “Вишневом саде”. Коста стремился сделать “энергичный” спектакль, во многом играя на внешних эффектах. Авторитетный театровед Вито Пандольфи писал об этом спектакле в журнале “Драма”: “Коста с увлечением и не скупясь проявил все возможности своего таланта: ярчайшую способность впечатлять, искусство поэтических озарений и волнующую фантазию. Он вдохновенно и технически умело использовал лучшие средства театрального искусства. Рассыпал нежные и дрожащие цвета в смене декораций и костюмов, подбирая и варьируя освещение <...> Но нельзя сказать, что спектакль обрел именно ту законченную и единственно верную форму, которую имел в виду Чехов. Постановка не передает смысл и понимание жизни, скромно предложенные нам Чеховым, пробуждая в нас то отчаяние, то надежду, между которыми мы мучительно блуждаем. Не обошлось в спектакле и без недостатков в сценическом оформлении, самым серьезным из которых была банальность музыкального сопровождения. Кроме того, актеры не смогли добиться сыгранности. Не была найдена уникальная чеховская тональность, образ его художественного мира — реального и фантастического одновременно. Привычно используя интонации с заданным значением и эффектом,

- 407 -

актеры, занятые обычным техническим выстраиванием эмоций, увидели, но не уловили трагическую и горькую искренность пьесы <...>. А ведь среди актеров были такие именитые, как Сарра Феррати, Камилло Пилотто, Серджо Тофано, Сальво Рандоне. Все были согласны с тем, что Коста предпринял благородную, но не во всем удавшуюся попытку <...>.

Стремясь поставить Чехова сценически как можно роскошнее, мы рискуем обеднить его. Этого риска не избежал Коста, придумав прозрачный занавес, который в начале первого акта должен был создать атмосферу, а в начале третьего — подчеркнуть контраст, и без того достаточно ясный”. Далее критик пишет о том, что затянув танец в третьем акте и излишне выделяя некоторые реплики и жесты, режиссер нарушил стилистику чеховской драмы. Например, бо́льшая часть реплик студента Трофимова в постановке Коста звучала слишком резко, порой гранича с высокопарностью — возможно, для того, чтобы обратить внимание на отраженную в них социальную реальность и усилить их пророческое значение. Чехов же никогда не впадает в высокопарность, даже тогда, когда видит и счастливое будущее для людей”26.

С конца 1946-го и весь 1947 год на итальянских сценах царил “Дядя Ваня”. Его сыграли две труппы, обе — под руководством Петра Шарова: труппа Камилло Пилотто и Даниелы Пальмер, уже игравших вместе эту пьесу в декабре 1943 г., и труппа Мальтальяти-Ферро-Карраро-Бенасси. Из этих двух аккуратных и романтических спектаклей особенно запомнилась игра двух актеров в роли дяди Вани: Камилло Пилотто и Мемо Бенасси.

1948 год крайне важен для судьбы чеховской драматургии в Италии, поскольку он означает режиссерский дебют такого постановщика чеховских пьес, как Джорджо Стрелер, который впоследствии стал одним из величайших европейских и мировых театральных режиссеров.

СТРЕЛЕР И ЧЕХОВ

“Чайка” была первой чеховской драмой, за которую взялся Джорджо Стрелер. Режиссер начал эту трудную работу с изучения предыдущих итальянских постановок, которые, следуя Московскому Художественному театру, грешили излишне подробной передачей быта эпохи. Стрелер постарался выйти за эти рамки: на сцене появились персонажи с общечеловеческими свойствами, с их постоянной устремленностью понять самих себя. Однако быт не был оставлен без внимания, более того, он постоянно присутствовал в декорациях Батто, в музыке композитора Карпи и песенках того времени, которые постоянно напевали актеры. Даже паузы, молчание персонажей были содержательными. Вместе с тем они привлекали внимание к эпохе и истории, вводя — при помощи хрупких тем музыкальных анекдотов — фрагменты из документальной хроники нравов и быта.

Работа Стрелера имела огромный успех: премьера спектакля состоялась 24 ноября 1948 г.; собралась многочисленная публика, заинтересованная и подготовленная, о чем свидетельствовали бурные и уверенные аплодисменты в конце каждого акта. Все газеты и театральные журналы положительно отозвались о постановке Стрелера. Показательна рецензия, появившаяся в “Аванти” за подписью Джованни Титта Роза: “...Спектакль оказался безукоризненным. Прежде всего необходимо отметить ритм режиссерской постановки. Джорджо Стрелер угадал тон или, так сказать, дыхание пьесы: ей свойственен двойной темп, чередующийся ритм, когда неподвижное размышление и неудержимый порыв, ларго и анданте, сопоставленные или противопоставленные, сменяют друг друга. Режиссер передал этот ритм через игру

- 408 -

актеров, то умело замедляя ее, то неожиданно ускоряя, доходя до высоких и сильных тонов, напоминающих крик тоски”27.

ЧАЙКА

Милан, Пикколо театро, 1948—1949

Постановка Дж. Стрелера

Художник Дж. Ратто

Аркадина — Л. Бриньоне, Сорин — А. Баттистелла

Фото Дж. СиньореллиКроме того, работа Стрелера обозначила еще один важный момент в истории итальянского театра — начало деятельности миланского Малого Театра (Piccolo teatro), вскоре ставшего одним из ведущих центров театральной культуры в Европе.

Почему был выбран именно Чехов и почему именно “Чайка”? Думается, что вдохновенное и исчерпывающее объяснение содержится в следующих словах программы того первого чеховского спектакля: «Мы не собираемся писать ни предисловие к Чехову, ни критический обзор его драматургии. Полагаем, что для этого достаточно нашей работы от открытия и до закрытия занавеса, вечер за вечером. Она, — пусть с неизбежными искажениями и неизбежными ошибками, — передает саму динамику наших идей и наших чувств. Скорее, в связи с нашей “Чайкой” нам хочется напомнить слова Книппер-Чеховой: “Чтобы играть Чехова, необходимо любить человека, со всеми его слабостями и недостатками, так, как любил его Чехов”. Эти слова живо затронули нас и потребовали

- 409 -

от нас большего, нежели тонкая интерпретация, хорошая техника и наше актерское мастерство. Они потребовали от нас (и это нам кажется самым важным) чего-то “до” сцены: они потребовали, чтобы мы были людьми, любили людей, испытывали сострадание к самим себе и к тем, кто вокруг нас занят нелегким делом повседневной жизни — состраданием, столь позабытым посреди происшествий и потрясений нашей истории. И еще одно высказывание привлекает нас — на этот раз высказывание самого Чехова: “Не надо ни натурализма, ни реализма. Не надо подгонять ни под какие рамки. Надо, чтобы жизнь была такая, какая она есть, и люди такие, какие они есть, а не ходульные”1*. В этом смысле мы и постарались понять “Чайку” и полюбили и любим каждого персонажа, как нечто вновь обретенное, чувствуя близость, какой давно уже не чувствовали. В нашей работе мы оживили наиболее дорогие нам воспоминания, чудесное время нашего детства, нашу недолгую юность в разрушающемся мире, нашу боль, которую мы испытываем, зная, что побег невозможен, наблюдая, как быстро уходит время, как исчезают люди, как внезапные несчастья нарушают спокойный ход нашей жизни, в которой ничего не должно было случиться, боль от расставаний, от прощаний, от низких поступков, от маленьких и больших невзгод.

И все это мы отчаянно старались освободить от какой бы то ни было условной схемы, от какой бы то ни было сентиментальности в изображении страданий, от какого бы то ни было декадентского чувства удовлетворения при виде всего этого».

“Чайка” Стрелера расшевелила самых известных театральных критиков и писателей. Так, поэт Сальваторе Квазимодо, ставший несколько лет спустя лауреатом Нобелевской премии, дал о спектакле лаконичный отзыв, в котором весомо каждое слово: «Режиссер Стрелер, поставив на сцене Малого театра “Чайку” Чехова, решил вновь предложить итальянскому зрителю бессмертную пьесу, что отнюдь не связано с торжествами в честь пятидесятиления со дня первой постановки этой пьесы в Московском Художественном театре. “Без театра нельзя”, — говорит у Чехова брат Ирины Аркадиной. Но какой театр имеется в виду? Полный открытых трагедий и переживаний, показанных с точностью истории болезни, или же театр, где действие движется медленно, где нет внезапных потрясений, а есть обычная, безжалостная скука, разъедающая повседневную жизнь? В “Чайке” Чехова монотонность, особенно в первых двух действиях, напоминает ритм его великого современника Пруста; в стилевом решении пьесы присутствует и творческая атмосфера “Поисков утраченного времени” <...> Вернувшись на берег озера, где прошла ее юность, Нина скажет Константину: “Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками...” Именно: “Не знала, что делать с руками”. Когда писатель достигает такой точности в передаче внутреннего мира человека, он более не нуждается в объяснениях и оправданиях. Театр Чехова — не проблема, а истина, столь “монотонно” правдивая, что побеждает собой смерть. Выстрел, оборвавший жизнь Константина, <...> возвышает его над оставшимися в живых. Пути спасения бесконечны. Проблемы сегодняшней молодежи те же, что и в 1898 году»28.

Любовь, нежность. Мы всё так же скупимся на чувства? Режиссер выдержал приглушенные тона, на которых настаивал Чехов, и с этой точки зрения в “Чайке” Стрелер также ничуть не нарушил достигнутого им совершенства ритма. Все актеры заслуживают похвалы: Лилла Бриньоне — великолепная Аркадина, Сантуччо, Проклемер, Де Лулла!

- 410 -

ЧАЙКА

Милан, Пикколо театро, 1948—1949

Постановка Дж. Стрелера

Художник Дж. Ратто

Нина — А. Проклемер, Треплев — Дж. Де ЛуллоО том вечере писали Орио Вергани, Джованни Моска, Дино Буццати, Ренато Симони, Акилле Кампаниле, Раффаэле Каррьери и многие другие.

Сегодня особенно заслуживают внимания, на наш взгляд, не утратившие своей актуальности заметки Раффаэле Каррьери, написанные по случаю постановки Стрелера для газеты “Милано Сера”: “Театр Чехова — одна большая семья. Здесь все родственники, несчастливые поколения <...>; слуги, садовники, врачи, профессора, дворяне и разоренные аристократы, писатели начинающие и знаменитые, актрисы, арендаторы, извозчики; циничные и простодушные; разочарованные женщины и заблуждающиеся мужчины, те, что все потеряли, и те, что никогда ничего не имели”. К этой же “семье” принадлежат и природа, и обстановка, в которой живут чеховские персонажи, и предметы их быта. «Дома — одни и те же, номера на них — одни и те же, да и люди, которые там живут, одни и те же: меняется лишь фамилия на двери — продолжает критик. — В каждом акте, комедии, драме продолжается

- 411 -

жизнь не драматургии Чехова, а самого Чехова. Озерная чайка, которую молодой поэт Константин Гаврилович убивает на исходе одного осеннего дня — это символ чеховской драматургии: чистота, идеал, мечта поэта.

Я очень благодарен Джорджо Стрелеру и миланскому Малому Театру за то, что они поставили “Чайку” не только как один шедевр Чехова, а как всего Чехова.

Воздух, запахи, времена года, стены, голоса и молчание, души и тела, видимое и невидимое. Такая режиссерская работа успокоила бы Чехова в момент отчаяния в ночь 1896 года, после премьеры “Чайки” в Александринском Театре в Петербурге. Станиславский и Немирович-Данченко воскресили “Чайку” в Москве. Пятьдесят лет спустя мой друг Джорджо Стрелер воскресил ее в Милане. Безукоризненная постановка. Актеры играли с огромным увлечением и намного ответственнее, чем это обычно бывает при новой постановке уже известной пьесы... Этот спектакль делает честь итальянскому театру»29.

Необходимо вспомнить и слова Дино Буццати: “Стрелер прекрасно поставил каждую сцену, так что каждая сцена кажется семейной картиной, умело, умно, с большой фантазией расположил и объединил движения и жесты, костюмы и освещение, шум, музыку и паузы...”30

Вспомним также слова Морандо Морандини: «Что можно сказать о паузах в этом спектакле? Они использованы, я бы сказал, по-кинематографически точно и очень убедительно, передавая медленное дыхание пьесы, то “пианиссимо”, которое является доминирующей нотой всех четырех актов, тем приглушенным и тайным лиризмом, который образует ее идеальную структуру».

Некоторые критики, вспоминая дебют еще совсем молодой актрисы Марты Абба в роли Нины в первой итальянской постановке “Чайки”, хвалили Анну Проклемер, юную исполнительницу Нины в “Чайке” Стрелера, желая ей такого же успеха в будущем. Пожелание сбылось: в самом деле, Анна Проклемер стала одной из лучших актрис итальянского театра наших дней.

13 января 1955 г., к пятидесятилетию смерти Чехова, хотя и с опозданием на несколько месяцев, Джорджо Стрелер, вновь обратившись к чеховской драматургии, поставил “Вишневый сад”.

Это был новый огромный успех. После окончания спектакля публика около тридцати раз вызывала актеров и режиссера.

Сальваторе Квазимодо откликнулся новой рецензией: «Миланский Малый театр дал превосходное представление “Вишневого сада” Антона Чехова. Режиссер Джорджо Стрелер после “Чайки”, поставленной несколько лет тому назад, остался в тайном долгу у Чехова, и мы уверены, что преподав всем нам настоящий урок стиля, новым спектаклем он с ним рассчитался. За цветущим садом Любови Андреевны стоят двоякие возможности интерпретации как художественного мира Чехова в целом, так и отдельных персонажей. Легко было впасть в сатиру, в комичность или туман декадентства; Стрелер достиг в целом равновесия “на грани”, которое, однако, нарушено в конце комедии, где главным действующим лицом становится Фирс, а не удар топора по стволам вишен. Иными словами, полемика вместо поэзии: усадьба запирается, чтобы стать смертным ложем для старого верного слуги. Это — насилие над чеховским тактом»31.

В “Вишневом саде” Стрелера были заняты: Сара Феррати в роли Любови Андреевны, Тино Карраро — в роли Лопахина, Луиджи Чимара — Гаева, почти дебютантка Валентина Фортунато (Аня), которую, как и Джанкарло Збраджу, ожидала успешная карьера.

- 412 -

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1954—1955

Постановка Дж. Стрелера

Фирс — А. Багетти, Гаев — Л. Чимара

Фото Л. Чиминаги

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1954—1955

Постановка Дж. Стрелера

Лопахин — Т. Карраро

Фото Л. Чиминаги

- 413 -

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1954—1955

Постановка Дж. Стрелера

Трофимов — Дж. Збраджа,

Раневская — С. Феррати

Фото Л. Чиминаги

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1954—1955

Постановка Дж. Стрелера

Епиходов — Л. Матеуцци, Дуняша —

М. Бонати

Фото Л. Чиминаги

- 414 -

Некоторым критикам не понравилось, что режиссер в последнем действии устранил шум рубки вишен; при помощи этого оригинальнейшего хода Стрелер хотел сосредоточить внимание “на той паузе истории, что предшествует грохоту крушения и звуку первых подлинно человеческих голосов”.

Известно, что Стрелеру не свойственно изменять текст, его метод — скрупулезное, почти текстологическое воссоздание фактов истории и культуры, обусловивших появление интересующего его произведения. Поэтому в его постановке мы не найдем излишне бурных эмоций и, если не считать тишины в последнем акте, в целом была соблюдена идея Чехова — построить спектакль на интроспекции.

Режиссер был верен своему убеждению, что “Вишневый сад” — не реалистическая комедия и не драма, а история из человеческой жизни, не укладывающаяся в один определенный художественный замысел. К “Вишневому саду” Стрелер вернется десять лет спустя, чтобы дать его новую, знаменательную интерпретацию. Следует напомнить, что в том же 1955 году другой великий итальянский режиссер — Лукино Висконти — принялся за чеховскую пьесу “Дядя Ваня”.

Еще в 1952 г. Висконти поставил “Трех сестер”. Спектакли Висконти, которые будут рассмотрены ниже, стоят в одном ряду со спектаклями Стрелера. Чеховские постановки Стрелера и Висконти остаются лучшими постановками Чехова в Италии. Их новаторство — в соответствии принципам историзма: на первом плане — чеховская эпоха, русское общество самых мрачных лет царизма. Душевное состояние персонажей отражает атмосферу определенного общественного периода; внутренний распад персонажей, их неприспособленность к жизни, неспособность жить логически вписываются в распад общества, к которому они принадлежат. Подобно тому, как реставратор обнаруживает под налетом на картине цвет, предназначавшийся для другого рисунка, так в произведениях Чехова под пессимизмом и отчаянием мы открываем страстную устремленность в будущее, надежду на приход лучших времен, прогрессивное значение труда.

Открывается и подлинное отношение Чехова к его персонажам и, соответственно, к “их” обществу — это суровый, безжалостный приговор. Для нас, сегодняшних зрителей, это приговор миру, исторически вполне определенному. И именно поэтому узнаваемому в других исторических ситуациях, в том числе и современной.

После “Чайки” и “Вишневого сада” “Платонов” был третьей чеховской пьесой, инсценированной Стрелером. Он был представлен 27 апреля 1959 года под названием “Платонов и другие”, в переделке самого Стрелера. В Италии судьба этого произведения, найденного в 1920 году в архиве русского писателя, была довольно любопытной. Уже в 1927 г. появился перевод, выполненный известным итальянским славистом Этторе Ло Гатто и озаглавленный “Комедия без названия”. В 1946 г. итальянское радио передало сокращенный вариант перевода этой пьесы Чехова, выполненного Коррадо Паволини под тем же названием. Паволини тогда сказал: “Эту драму невозможно поставить на сцене? Можно, еще как можно: я сужу об этом по собственному опыту радиопередачи. Естественно, кое-что из явно мелодраматического и слишком растянутого пришлось выбросить, что и было сделано с чистой совестью. Облегченная таким образом пьеса прекрасно выдержала бы, по нашему мнению, и испытание сценой”.

В Европе драма впервые была поставлена в Германии под условным названием “Лишний человек Платонов”. Затем в 1956 г. режиссер Жан Вилар и Народный национальный театр Парижа поставили эту пьесу для фестиваля в

- 415 -

Бордо. Название, под которым была показана пьеса (“Безумец Платонов”), свидетельствует о том, что объемное чеховское произведение позволяет самые оригинальные интерпретации, как в силу многообразия затронутых или намеченных в нем тем, так и в силу специфики предложенных ситуаций, колеблющихся между трагическим и комическим настолько, что режиссеру-постановщику остается лишь выбрать одно из содержащихся здесь разнообразных решений — то, которое наиболее созвучно его художественному темпераменту.

Успех постановки Жана Вилара пробудил в Италии интерес к драме Чехова до такой степени, что весь театральный сезон 1958/59 гг. прошел, можно сказать, в соревнованиях на лучшую переработку текста и лучшую его постановку.

Одни постановки были попыткой воспользоваться любопытством публики к новому произведению, другие представляли собой сложный и интересный поиск чистых истоков будущих драм Чехова зрелого периода — истоков, которые пока были скрыты за пространным и бесформенным сюжетом ранней пьесы.

Дело в том, что эта ранняя пьеса Чехова стала всем известна в Италии потому, что несколькими месяцами ранее было объявлено, что постановкой неизвестной пьесы Чехова займется труппа, которую Марчелло Мастрояни соберет на этот театральный сезон, а режиссером выступит Лукино Висконти; однако затем план этот был отложен и для многих режиссеров была привлекательна идея осуществить то, что Висконти не захотел или не смог довести до конца.

Странно, однако, что пьеса, подвергшаяся различным сокращениям, была поставлена почти одновременно тремя разными труппами, в трех городах, под тремя разными названиями. В Риме она была поставлена “труппой Зрителей” (Compagnia degli Spettatori) под названием “Безумец Платонов”, как и французский спектакль Вилара, в Турине — Малым Туринским театром (Piccolo Teatro di Torino) под названием “Любовные истории Платонова” и, наконец, в Милане — Миланским Малым театром под названием “Платонов и другие”.

Хронологически первым спектаклем был туринский (режиссер — Джан-Франко Де Бозио), премьера которого состоялась 8 декабря 1958 г. В статье режиссера Д.-Ф. Де Бозио и Д.-Р. Мортео, напечатанной в журнале “Драма”, изложены критерии, которых авторы придерживались при сокращении текста: “В авторской рукописи пьеса крайне затянута; чтобы поставить ее полностью, понадобилось бы почти шесть часов. Поэтому, а также по причине излишнего многословия пьесы, пришлось заняться ее сокращением. В отличие от авторов уже существующих переделок, в некоторых случаях свободно перерабатывавших текст, что немало изменило облик произведения, мы ограничились удалением лишнего, чтобы сохранить основные сюжетные линии драмы и одновременно вместить ее во временные рамки обычного спектакля. Мы работали, постоянно обращая внимание на особенности композиции и диалога позднего Чехова и почтительно стараясь приблизиться к его простоте. Тем не менее, мы постарались не исказить эту раннюю пьесу Чехова и не превратить ее в слабое подобие его драм зрелых лет. Другими словами, мы не изъяли ни одной сцены по одной лишь причине, что десять-двадцать лет спустя Чехов ее бы уже не написал. Мы позаботились лишь о том, чтобы убрать лишнее и смягчить слишком уж очевидную кое-где техническую неумелость. <...> Нам кажется, что пьеса заслуживает возвращения к жизни. Она представляет интерес не только для истории культуры и не только для специалистов,

- 416 -

изучающих Чехова. Хотя эта драма, выплеснувшаяся по-юношески горячо, еще не знает той меры, которая свойственна будущим шедеврам этого писателя, достаточно напрячь слух, чтобы услышать сквозь гвалт подлинный голос поэта и почувствовать таящуюся в грустном шуте подлинную растерянность души, что находится в поисках самой себя”32. Приходят на ум слова Чехова: “Чтобы написать для театра хорошую пьесу, нужно иметь особый талант <...> написать же плохую пьесу и потом стараться сделать из нее хорошую <...> для этого нужно иметь талант гораздо больший. Это так же трудно, как купить старые солдатские штаны и стараться во что бы то ни стало сделать из них фрак”33. И действительно, некоторые критики обвинили режиссера и, соответственно, автора нового текста в том, что они выкроили из большого куска оригинального текста маленькое платьице по своему размеру, смело кромсая ножницами персонажей и картины. По образцу, разумеется, позднего чеховского стиля — словом то, чего сам Чехов хотел избежать. Тем не менее, туринская постановка заслужила похвальные отзывы широкой публики и большинства рецензентов.

ПЛАТОНОВ И ДРУГИЕ

Милан, Пикколо театро, 1958—1959

Постановка Дж. Стрелера

Художник Л. Дамиани

Платонов — Т. Карраро, Войницева — Г. Джакоббе

Фото Л. ЧиминагиНапротив, не имел успеха спектакль, поставленный режиссером Марчелло Сальтарелли с “труппой Зрителей” в римском театре “Сатиры” в январе 1959 г. Труппа распалась после трех представлений. Спектакль был поставлен в спешке и слишком равнялся на французскую постановку Жана Вилара.

- 417 -

Наконец, Миланский Малый театр 27 апреля 1959 г. представил долгожданный вариант чеховской пьесы, озаглавленный “Платонов и другие”. В одном из интервью Стрелер объяснил причину такого выбора: «Мы остановились на этом названии, имеющем горьковский привкус (“Егор Булычев и другие”), из желания представить публике это произведение как хорошее и определить его художественную направленность точнее, нежели расплывчатое “Без названия”... Из всех возможных и частично необоснованных вариантов “Платонов и другие” показалось нам наиболее оригинальным и полным, наиболее четко говорящим о своеобразии постановки, а также учитывающим основные характеристики этой чеховской пьесы»34. Декорации — четыре сцены — были созданы Лучано Дамиани на основе изучения русской иконографии по книгам и иллюстрациям, специально присланным из Советского Союза. Отзывы и рецензии на спектакль были единодушно положительными; из трех последних, появившихся почти одновременно постановок, все в один голос отдали предпочтение постановке Стрелера. Этот спектакль, между прочим, длился пять часов, т. е. почти на грани возможностей восприятия обычного зрителя, и тем не менее все однозначно свидетельствуют: эти часы пролетали так, что никто и не замечал. Репетиции спектакля стали настоящим испытанием на выносливость для актеров: они шли в течение семидесяти дней подряд при полной изоляции от мира. В последние недели репетиции заканчивались в 4—5 часов утра. Главной заслугой спектакля явилось то, что он познакомил публику с неизвестной доселе драмой, не во многом уступавшей другим пьесам, благодаря которым Чехов завоевал любовь и славу. «Если история писателя, — отмечает Лучано Кодиньола, — заключается в истории его поэтических образов, то вот вам Чехов “доисторический” или, по крайней мере, архаический, но в котором основные черты его зрелой поэзии уже каким-то образом присутствуют. В “Платонове” уже весь Чехов, хотя нельзя утверждать, что все в “Платонове” — Чехов»35.

Стрелер не изменил Чехову: в своем варианте текста он сохранил практически весь оригинальный текст, довольно длинный, и сосредоточил главное внимание на хоральном характере пьесы и на достоверности в передаче быта. В рецензии Феррони, появившейся в газете “Ла Джустиция”, подчеркивается именно последний момент: «Лучано Дамиани, который подготовил декорации для этого чеховского спектакля, терпеливо и тщательно обработав обширный иконографический материал, взял на себя также и костюмы. Решение их подсказала новая система, основанная на поиске “документального”, внесшая рациональность и на этом этапе подготовки спектакля. Он сфотографировал актеров в обычной одежде и, исходя из каждого реального облика, создал рисунок костюмов. Таким образом, костюм рождается на актере, на его фигуре, как бы из его души подобно тому, как рождается в актере персонаж, обретая его очертания, становясь его плотью»36. Рецензенты отмечали продолжительность спектакля. Критик Элиджо Поссенти видит в этом достоинство постановки: “Надо сказать, что пьеса, предусмотрительно сокращенная Стрелером, не утратила присущей ей растянутости во времени; замедленность действия обусловлена выбором режиссера, его кропотливым поиском выразительности, тональности, художественной достоверности как произведения в целом, так и каждой его детали. В этом смысле режиссерская работа Стрелера — кружево, сплетенное из виртуозности и точности света, теней и цвета”37.

Стрелеровского “Платонова” называли в рецензиях спектаклем-антологией, своего рода резюме повторяющихся мотивов в чеховских произведениях; от отчаяния до скуки, бессмысленности жизни.

- 418 -

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1976—1977

Постановка Дж. Стрелера

Художник Л. Дамиани

Музыка Ф. Карпи

Сцена из I действия

Фото Л. Чиминаги

- 419 -

Критики подчеркивали бережное отношение Стрелера к тексту, который подвергся лишь самым необходимым сокращениям; высоко оценили и “оркестровку” пьесы в целом. Сандро Де Фео, например, писал: “Необъяснимой ошибкой этой переделки пьесы и, полагаю, прочих — итальянских и не итальянских ее переделок, — было непонимание того, что Стрелер понял сразу: то, что может показаться лишним в тексте, на самом деле является его сутью. Изъять, как это сделали почти все и чего не сделал Стрелер, первую картину, ту вечеринку в доме Анны Петровны, тот нескончаемый вечер с духотой и скукой, такими густыми, что их можно резать ножом, — это все равно, что изъять увертюру из оперы Вагнера или Россини. Стрелер же услышал и поставил вечер в саду, его скуку, отчаяние и сладость как увертюру. Буквально создавалось впечатление, что режиссер находится в оркестровой яме и, как дирижер, дирижирует этим фрагментом, который с музыкальной и изобразительной точки зрения, быть может, является самым прекрасным творением нашего театра за последние годы. Отзвук его длился, раздавался на протяжении всего спектакля, как то бывает, когда увертюра гениально задумана и исполнена, вследствие чего исчезло все наносное и все то голословное и вульгарное, что было в донжуанстве главного персонажа”. И далее критик подчеркивает “историзм” постановки, о котором мы уже говорили: “Фальшивая жизнь Платонова и его глупая смерть являются символами морального разложения. Они олицетворяют упадок русского общества конца века — провинциального и ненужного, жадного и испорченного. Средствами аккуратной и тонкой режиссуры Джорджо Стрелер постарался воссоздать эту атмосферу морального разложения и охарактеризовать людей, собравшихся на сцене. Только режиссер большого таланта мог поставить себе две столь трудные задачи и решить их на сцене. Прежде всего Стрелер придал действию и диалогам медленный ритм, постепенное развитие, которое время от времени взрывается изнутри с тем, чтобы мгновенно утихнуть и погрузиться в страшную инерцию бесцельно текущего времени”38.

В оценке актеров критика была единодушна: все играли великолепно. “Сара Феррати (Анна Петровна) — чувственная и гордая, готовая и отдаться, и оттолкнуть, Тино Карраро в роли Платонова создал образ надменного и нервного человека; Тино Буацелли (Трилецкий) придал грубоватую правдивость образу врача-кутилы, погрязшего в долгах; нежнейшая Джулиа Лаззарини в образе Саши, рассеянная и страстная Валентина Кортезе (София), актер Кристина — живая карикатура в сатирической роли полковника... Прекрасная труппа под руководством большого режиссера — ей принадлежит основная заслуга в том, что это юношеское произведение гениального писателя, несмотря на свою затянутость и шероховатость, уверенно выдержало испытание на сцене”.

Последней чеховской пьесой, поставленной Стрелером, был “Вишневый сад”, точнее сказать, речь шла о новой интерпретации после спектакля 1955 г. В основе этого нового прочтения — идея Стрелера трех “коробок” спектакля: «Каждая коробка — интерпретация. Упрощенно говоря, разумеется. В первой “коробке” текст берется под углом зрения реальной жизни, это — рассказ о жизни семьи в определенный момент; во второй — на уровне истории (конфликты между персонажами пьесы как отражение социальных и политических конфликтов эпохи); в третьей — на уровне общечеловеческих, или если угодно, абстрактных ценностей. В этом случае “Вишневый сад” — о летящем времени, о поколениях, сменяющих одно другое... Я выбрал четвертую “коробку”, в которой, как и у Чехова, должны поместиться все три: персонажи рассматриваются в трех разных аспектах»39.

- 420 -

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1976—1977

Постановка Дж. Стрелера

Художник Л. Дамиани

Фирс — Р. Риччи, Раневская — В. Кортезе, Гаев — Дж. Сантуччо

Фото Л. Чиминаги

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1976—1977

Постановка Дж. Стрелера

Художник Л. Дамиани

Раневская — В. Кортезе (на первом плане)

Фото Л. Чиминаги

- 421 -

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1976—1977

Постановка Дж. Стрелера

Художник Л. Дамиани

Трофимов — А. Фотторини, Аня — М. Гуерриторе, Раневская — В. Кортезе, Лопахин — Ф. Грациози,

Варя — Дж. Лаццарини, Гаев — Дж. Сантуччо

Фото Л. Чиминаги

ВИШНЕВЫЙ САД

Милан, Пикколо театро, 1976—1977

Постановка Дж. Стрелера

Художник Л. Дамиани

Сцена из IV действия

Фото Л. Чиминаги

- 422 -

Естественно, теория трех “коробок” — лишь выразительная метафора. Одна “коробка” принципиально не исключает остальных; и нельзя сказать, что натуралистическое прочтение “Вишневого сада” не позволит нам почувствовать и горестную поэзию текста в его общечеловеческом значении, и историческую драму чеховских персонажей, олицетворяющих душевные терзания русского общества начала века. Постановка драматического произведения всегда в своем роде тенденциозна; это всегда “измена” по отношению к каноническому печатному тексту. И, следовательно, интерпретация Стрелера, несмотря на всю свою сыгранность и всю свою филологическую, иконографическую безукоризненность, остается “одной из” возможных трактовок, не единственной и не окончательной.

Премьера “Вишневого сада” состоялась, как всегда, в миланском Малом Театре 21 мая 1974 г. На следующий день римская газета “Иль Темпо” опубликовала рецензию на спектакль, озаглавленную «25-минутные аплодисменты “Вишневому саду” Стрелера»40. Одного этого достаточно, чтобы представить себе успех спектакля.

Тринадцать актеров предстали перед зрителями в вечер премьеры, имея за плечами 60 дней репетиций по 8—9 часов в день (обычный метод работы Стрелера), и, как сказал один из газетных хроникеров, “всевозможные настроения русской провинции начала века уже были в их крови”. За несколько дней до представления режиссер изложил специально приглашенным журналистам свои идеи и рассказал об их воплощении в чеховском спектакле. О своей постановке 19-летней давности Стрелер сказал: “Тот спектакль был поставлен под знаком Чехова тенденциозно натуралистического и реалистического. Сегодня все мы переросли то узковатое понимание в духе Станиславского: мы начали рассматривать произведения Чехова шире, не скажу абстрактно, но безусловно, в общечеловеческом смысле. А значит, можно уделить меньше внимания некоторым моментам сценографии...”41

Действительно, в постановке 1955 г. вишни стояли в глубине сцены, за стеклами окон. В новой постановке их вообще не было. Сад, мучивший поколения режиссеров (показывать или не показывать его на сцене?), от Станиславского, который натуралистично украшал его цветами, до Лукино Висконти, который за девять лет до Стрелера посадил на сцене в строгом порядке десяток настоящих вишен, присутствует в постановке Стрелера как идея, создающая определенную атмосферу. Светлый, прозрачный тент плавно поднимается со сцены к потолку зала, дрожит и ходит волнами над головами зрителей, как купол света, чуть оттененный нежными бумажными лепестками, которые порой падают, порхая с капризной медлительностью. «В переписке Чехова, — говорит Стрелер, — есть письмо, которое, на мой взгляд, имеет принципиальное значение <5 февраля 1903 г. — К. С. Станиславскому>: “В голове она у меня уже готова. Называется “Вишневый сад”, четыре акта, в первом акте в окна видны цветущие вишни, сплошной белый сад. И дамы в белых платьях <...> Идет снег”. Словом, у меня создалось впечатление, что для Чехова были важны не столько стволы деревьев на сцене, сколько живое, реальное присутствие белизны, этого изумительного белого света, который может быть и летом, и зимой... Ведь вишневый сад — не только реальная вещь, это еще и символ: это то, что нам всего дороже, то, что у нас отнимают. Сад на сцене утрачивает половину своего значения. Уверен, что сейчас присутствие вишен чувствуется, как никогда»42.

В спектакле участвовал русский актер Владимир Николаев, произносивший свои реплики по-русски. “Во втором акте — объясняет Стрелер, — на сцене появляется бродяга, который спрашивает, где станция, затем читает

- 423 -

стихи и наконец просит тридцать копеек. Любовь дает ему золотой и он исчезает; загадочный персонаж, который, можно сказать, не имеет никакого отношения к происходящему, непонятно, зачем Чехов его включил, откуда он появился, куда направляется. Поэтому вместо того, чтобы сделать из него обычного пьяного, я подумал о таком решении. Поскольку непонятно, что он говорит, это еще более подчеркивает тайну его молниеносного появления и исчезновения”43.

ВИСКОНТИ И ЧЕХОВ

День 20 декабря 1952 г. стал праздником итальянского театра. В Риме, в театре Элизео, были показаны “Три сестры” в исполнении труппы римского Театра Стабиле в постановке Лукино Висконти, с декорациями Франко Дзеффирелли и костюмами Марчелло Эскоффьер. Висконти, Дзеффирелли и Эскоффьер были тогда крупнейшими деятелями итальянского театра и кино. Кроме того, в спектакле были заняты такие актеры, как Рина Морелли, Паоло Стоппа, Мемо Бенасси, Росселла Фальк и в ту пору еще совсем молодой Марчелло Мастрояни.

Публика приняла спектакль восторженно. Он шел полтора месяца при постоянно переполненном театре, что для Италии того времени было случаем совершенно невероятным. Главной заслугой Висконти было то, что он раз и навсегда определил значение чеховского наследия. Лучано Лучиньяни писал в газете “Унита”: “Теперь все те в Италии, кто решит говорить о Чехове, писать о нем, ставить его, должен будет исходить из того, что показал Висконти: отныне нет больше места трюкам и комедиантству... Среди многих сомнительных легенд, ходящих о Чехове, есть одна особенно нелепая: будто он несценичен. Глядя спектакль Висконти, убеждаешься, что эта легенда развенчана раз и навсегда; впрочем, она возникла из-за трудности (реальной, конечно) передать жизнь такой, какой описал ее Чехов, вынеся на свет из глубины внутренней жизни те мгновения, те слова, те звуки, которые порой внезапно озаряют прошлое, настоящее и будущее его персонажей”44. Сам Висконти отдавал себе отчет в том, что Чехова в Италии, по сути, еще не знают. За несколько дней до премьеры он сказал в интервью: “Чехов — сам по себе проблема”. Не случайно “Три сестры” в Италии никогда не ставились, хотя значение драматургии великого русского писателя осознается всеми. Чехов — величайший современный драматург, и его влияние, его след можно заметить и в реалистическом итальянском кино. Его позиция современна, а его реалистическое восприятие жизни объясняется отчасти также тем, что он был врачом и потому умел, не задаваясь излишними амбициозными задачами, проникнуть в самые сокровенные тайники человеческой души, в самую суть персонажей. Многие считают Чехова сумеречным писателем, печально смотрящим на жизнь, но по сути он всего лишь писатель-реалист. Трагедия, если она происходит, то происходит за сценой, в отдалении, как в классической драме у древних греков. Чехов же считал, что трагедия заключается в самой повседневной жизни, а он лишь говорит людям: “Посмотрите, как вы плохо живете, и постарайтесь жить лучше. И он всегда и всячески заботился о том, чтобы избегать драматических нот”45.

Известно, что еще со времени премьеры “Трех сестер” в постановке Станиславского 31 января 1901 г. в Московском Художественном театре идет полемика о бо́льшей или меньшей значимости социального аспекта пьесы по сравнению с аспектом эстетическим. Постановка Висконти, которая, по мнению Сальваторе Квазимодо, “стала подлинным творческим свершением”46,

- 424 -

разрешила спор, соединив глубокое чувство историзма с тонким художественным чутьем, уравновесив две различные интерпретации таким образом, чтобы социальный смысл комедии был выявлен не прямолинейно, а через углубленное изображение человеческого страдания, которое прорывается сквозь переплетение индивидуальных драм, остающихся уделом каждого человека в отдельности, не становящихся, тем не менее, разделенным переживанием.

ТРИ СЕСТРЫ

Рим, Стабиле-театр, 1952

Постановка Л. Висконти

Декорации Фр. Дзеффирелли