5

ЧЕХОВ В ПОЛЬШЕ

—————————

Обзор С. В. Букчина

На торжествах в Варшаве, когда отмечалось столетие со дня рождения автора “Вишневого сада”, Ярослав Ивашкевич, подчеркивая близость польской и русской культур, сказал, что Чехов вместе с Толстым вошел “в нашу кровь” и является “самым лучшим соединяющим звеном между нашей и русской литературами”1. Это “вхождение” в сознание польского общества имеет далеко не простую историю; сложности еще прижизненного истолкования Чехова переплелись с последующей, подчас достаточно напряженной борьбой за подлинное осмысление и творчества, и личности писателя, чье имя сегодня в Польше, как и во всем мире, является символом величайших достижений мировой литературы. Эволюция польского чеховедения естественно отражает этапы освоения русской культуры в Польше на протяжении более чем ста лет.

Первые, и достаточно серьезные, попытки обобщить и проанализировать этот процесс относятся к началу 1950-х гг. На научной конференции в Варшаве, посвященной пятидесятилетию со дня смерти писателя, были сделаны три доклада молодых русистов: Л. Нодзиньской, Т. Позняка и Ф. Селицкого, которые легли в основу фундаментальных, насыщенных библиографическими материалами обзоров, опубликованных Польско-Советским институтом2. Работа Л. Нодзиньской “Начало литературной славы Чехова в Польше” характеризует первые переводы в периодике, отдельные издания рассказов и отзывы критики с конца 1880-х гг. до конца первого десятилетия XX в. Обзор Т. Позняка “О первых постановках пьес Чехова в Польше” охватывает период с 1906 по 1918 гг. и содержит наряду со сведениями о спектаклях выдержки из рецензий. Ф. Селицкий в статье “Чехов в межвоенной Польше” привел многочисленные свидетельства общественного восприятия произведений писателя, дал оценку переводов, книжных изданий, постановок пьес, а также критических выступлений в 1918—1938 гг. Эти три исследования служат основным источником информации об отношении к Чехову в Польше до 1939 г.

Сложнее обстоит дело с обобщением материалов, относящихся уже к истории культуры Польской Народной Республики. Ни одного обзора, похожего на упомянутые выше, за этот период не появилось. Между тем это было время особенно широкого и глубокого интереса к Чехову. Разделы “Чехов в Польше” в небольшом биографическом очерке Т. Лещиньского “Об Антоне Чехове” (1955 — см. примеч. 184) и во вступительной статье Н. Модзелевской к одиннадцатитомному собранию сочинений Чехова (1956 — см. примеч. 6) содержат, главным образом, сведения, почерпнутые из тех же обзоров Л. Нодзиньской, Т. Позняка, Ф. Селицкого, и скороговоркой (книга Т. Лещиньского) упоминают несколько фактов, относящихся к первой половине 1950-х гг.

6

Опубликованные в СССР работы имеют вид более или менее кратких библиографических заметок (также в значительной степени опирающихся на материалы польских обзоров до 1939 г.), в которых тема “Чехов в Народной Польше” характеризуется перечислением трех-четырех имен писавших о Чехове критиков, упоминанием нескольких чеховских изданий и спектаклей, а также событий, связанных с юбилейными торжествами 1960 г.3 В некоторые из этих публикаций вкрались ошибочные сведения, которые вводят в заблуждение исследователей и потому нуждаются в разъяснении. В статье З. М. Холониной сообщается: «К юбилею А. П. Чехова в Польше издается библиографическая книга “Произведения Чехова в Польше”, подготовленная Т. Шишко и А. Семчуком»4. В работе А. Ф. Захаркина эта книга объявлена уже вышедшей5. Однако такой книги до сих пор нет, точнее — она существует только в рукописи. В примечаниях к первому тому одиннадцатитомного собрания сочинений Чехова говорится, что в них использованы материалы «из приготовленной к печати книги “Чехов в Польше”, составленной Галиной Кипурской, Мирославой Коценцкой и Зофьей Жиданович»6. Имеется в виду та же работа, которую упоминают З. Холонина и А. Захаркин. Недоразумения между ее составителями и редакторами (ими должны были стать Т. Шишко и А. Семчук) привели к тому, что книга так и осталась в рукописи. Судя по всему, она охватывает период до 1960 г.

“Библиографию переводов Чехова на польский язык” подготовил отдел научной информации Национальной Библиотеки в Варшаве. Ее машинописный экземпляр (она не была опубликована) имеется в справочном отделе РГБ (Москва). Библиографический список этот, доведенный до 1953 г., не раскрывает содержания изданий и имеет хронологические пробелы.

При подготовке настоящего обзора были использованы указанные выше библиографические источники и многие материалы периодики, отдельных изданий, посвященных Чехову. Значительная их часть выявлена с помощью уникального справочника “Библиография польской русистики. 1945—1975”7.

Автор приносит глубокую благодарность Институту славяноведения Польской Академии наук, профессорам Рене Сливовскому и Базыли Бялокозовичу за научные консультации и содействие в ознакомлении с необходимыми материалами.

Обзор состоит из трех разделов. Первый охватывает период до 1918 г., второй — межвоенное двадцатилетие, третий — “прочтение” Чехова в условиях ПНР. Каждый раздел делится на две части: в первой рассматривается история переводов и изданий прозы Чехова, анализируются критические работы, во второй — приводятся сведения о театральных постановках и оценка их в критике.

Хронологически обзор доведен до 1981 г., когда он, собственно, и был представлен для публикации в “Литературном наследстве”. В 80-е годы и в следующий период (1989—2003), связанный уже с историей Третьей Речи Посполитой, когда польское государство обрело подлинную суверенность и независимость и, освободившись от коммунистического диктата, приступило к строительству демократического общества, Чехов достойно выдержал конкуренцию с новыми именами и произведениями, которые представляли русскую литературу в Польше в это время. Чехова здесь издают и ставят в театрах. Его творчество по-прежнему постоянный предмет углубленных исследований польских русистов, литературоведов и лингвистов. К сожалению, этот период мы вынуждены “зафиксировать” только в библиографической части обзора, без его конкретного раскрытия в основном тексте.

7

ЧЕХОВ

Петербург, 1901

Фото Ф. О. Опитца

I

Историческая переплетенность судеб русского и польского народов создала особые условия для взаимодействия двух славянских культур. “Об известности русской литературы в Польше нельзя судить только на основании переводов на польский язык или по количеству посвященных ей статей”, — справедливо отмечала советская исследовательница польско-русских литературных связей Е. З. Цыбенко. Вместе с тем представляется чересчур категоричным ее утверждение, что “благодаря широкому распространению русского языка в Королевстве Польском русская литература не нуждалась в переводах”8. При всей распространенности русского языка и в дореволюционные времена, и тем более в

8

наши дни, необходимость в переводах существовала всегда. Следует иметь в виду, что и до 1917 г. большим или меньшим знанием русского языка отличалась лишь некоторая часть интеллигенции. Поэтому для массового читателя непереведенные произведения русской литературы были недоступны. Другое дело, что само поступление русских книг в Польшу было значительно облегчено и можно говорить об определенной насыщенности ими польского рынка. Нет точных данных о степени распространенности русского чтения, но по словам известного польского слависта Мариана Якубца, “неприязнь к русской культуре у части польской шляхты и буржуазии” не означала, “что поляки не читали русских книг или их не ценили”9.

Во второй половине XIX в. широкое распространение в Польше получила русская периодика. Знающий русский язык читатель получал в числе прочих и юмористические журналы “Стрекоза”, “Будильник”, “Зритель”, “Осколки”, в которых встречал сценки, шутки, рассказы, подписанные Антошей Чехонте, Человеком без селезенки, Рувером, Улиссом. Тогда же, в 80-е гг., в книжных лавках появились первые чеховские сборники: “Сказки Мельпомены”, “Пестрые рассказы”, “В сумерках” и другие. Читать Чехова в подлиннике, как уже говорилось, имела возможность главным образом знакомая с русским языком интеллигентная публика. Для массового же читателя необходимы были переводы. Чехов “заговорил” по-польски сравнительно поздно — в 1897 г., когда газета “Дзенник кракувски” (№№ 395, 396) опубликовала анонимный перевод рассказа “Ванька”10. Это запоздание, на наш взгляд, вызвано как доступностью произведений Чехова на русском языке для части читателей, так и невниманием к Чехову литературно-общественных кругов, по инерции числивших его “по разряду мелких юмористов” и издавна тянувшихся к “серьезным” русским авторам — Тургеневу, Салтыкову-Щедрину, Достоевскому, Толстому.

Бурный рост чеховской славы в России к концу 90-х гг., выход десятитомного собрания сочинений в издании А. Ф. Маркса (СПб., 1899—1901) заставили польских издателей и переводчиков всерьез обратиться к Чехову. В польской периодике начала века появляется своего рода “чеховская страница”. Краковский “Час”, “Газета торуньска”, варшавские “Чительня” (приложение к петербургской польской газете “Край”) и “Слово польске”, “Дзенник познаньски” и другие газеты и журналы, словно соревнуясь друг с другом, публикуют переводы чеховских рассказов. Спустя десять-тринадцать лет после публикации на языке оригинала появляются на польском “Скучная история”, “Черный монах”. Для более же ранних произведений хронологический разрыв между первой русской публикацией и переводом — еще более значителен.

Основным источником для переводов служило марксовское издание собрания сочинений, которое в качестве приложения к журналу “Нива” широко разошлось по Российской империи. Не случайно активно печататься переводы из Чехова начали именно с 1901 г. И трудно согласиться с утверждением А. Ф. Захаркина: “В Польше издатели боролись за право перевода чеховских произведений прямо с рукописи до опубликования ее в России”11. Ссылкой это заявление не подкреплено, но источник его очевиден. Это обзор Л. Нодзиньской, в котором говорится: “Переводы чеховских произведений, широко рассеянные по периодическим изданиям, печатались во всех трех частях (имеются в виду территории Польши, находившиеся под властью России, Германии и Австрии. — С. Б.), более всего, однако, в австрийской части, что можно в определенной мере объяснить тем, что в Австрии и Германии (которые в то время неоднократно посредничали в пробуждении у польской

9

общественности интереса к русской литературе) популярность Чехова была особенно велика, и издатели, по свидетельству собственного корреспондента, добивались права перевода его произведений прямо с рукописи до опубликования ее в России”12. Свидетельством “собственного корреспондента” Л. Нодзиньская называет заметку “Чехов в Германии”, вошедшую в один из дореволюционных сборников материалов о Чехове. Ее автор, корреспондент “Санкт-Петербургских ведомостей” в Германии, рассказывая о реакции немецкой общественности на смерть Чехова, сообщает разнообразные сведения о популярности писателя и среди них такое: “Мне известны случаи, когда некоторые из шустрых переводчиков пытались монополизировать исключительное право перевода на немецкий язык произведений А. П. Чехова. Господа эти обращались к последнему с письменными предложениями, слезно прося его посылать им рукописи своих новинок до появления их в свет в русской периодической печати и в отдельном издании. За это любезное одолжение А. П. Чехову предлагалось, конечно, соответствующее вознаграждение. Но он, насколько мне известно, оставался ко всему этому глух и нем”13.

Таким образом, речь идет о борьбе за рукописи Чехова среди немецких, а не польских переводчиков и издателей. Другое дело, что немецкоязычная печать, имевшая распространение в германской и австрийской частях Польши и публиковавшая переводы из Чехова с середины 1880-х гг., в определенной мере содействовала привлечению внимания к его творчеству со стороны польской прессы. Л. Нодзиньская подчеркивает особенную популярность Чехова в Австрии. Поэтому не случайно, что именно в Кракове, находившемся до 1918 г. под австрийским владычеством, на страницах газеты “Час” начинают регулярно появляться польские переводы чеховских произведений. Можно сказать, что именно из Кракова Чехов начал свое шествие на польском языке. Своего рода “штатным” переводчиком Чехова в “Часе” был поистине неутомимый Габриэль Вендрыховский. Только в 1901 г. он опубликовал здесь шестнадцать переводов, среди которых “Альбом”, “Загадочная натура”, “Толстый и тонкий”, “Хамелеон”, “Неудача”, “Шило в мешке”, “Оратор”, “Сирена”, “Темнота”. Переводы Вендрыховского не отличались художественными достоинствами и нередко передавали лишь внешнюю сторону содержания. Но именно благодаря ему массовый читатель на протяжении трех с лишним лет познакомился с более чем тридцатью произведениями Чехова. Переводы, сделанные для “Часа”, Вендрыховский и под своим именем, а чаще анонимно публиковал почти одновременно в таких изданиях как “Газета торуньска”, “Дзенник познаньски”, варшавские “Глос народу” и “Слово польске”, “Чительня” и др. Стремясь потрафить издателям “по части развлекательного”, он отбирал вещи, на его взгляд, “посмешнее”. Но наряду с “развлекательными сюжетами” ему принадлежат и первые переводы рассказов “В ссылке” (1892), “Гусев” (1902) и “Архиерей” (1904).

В это же время в разных периодических изданиях появляется множество анонимных переводов. Их публикуют “Дзенник познаньски” (“Смерть чиновника”, “Орден”, “Из огня да в полымя”, “Произведение искусства”, “Шуточка” — 1901), львовский “Пшедсвит” (“Шведская спичка”, “Винт”, “Ну, публика!”, “На чужбине” — 1901), “Слово польске” (“Устрицы”, “Талант” — 1901, “Драма” — 1902), “Огниско” (“Счастливчик” — 1903, “Ночь перед судом” — 1904), “Зярно” (“Месть” — 1902), “Пшегленд”, “Нова реформа”, “Нове слово польске” и др. “Юмористический принцип” главенствовал в отборе произведений, но он иногда и нарушался. Свидетельством тому и упоминавшиеся выше несколько переводов Вендрыховского, и анонимные переводы “Егеря” (“Глос народу” — 1903) и “Мужиков” (“Напшуд” — 1902). Сюда

10

же следует отнести выполненный в 1900 г. Брониславом Яремой перевод “Палаты № 6” (“Глос литерацки и сполечны” — приложение к газете “Глос народу”). В краковском “Часе” в 1902 г. появились “Скучная история” и “Черный монах”. Эти произведения перевел такой же активный, как и Вендрыховский, поклонник русского писателя Юзеф Биссингер. В октябре 1901 г. он, в ту пору студент третьего курса философского факультета Ягеллонского университета, обратился к Чехову с письмом, в котором, ссылаясь на крепнущие литературные связи между славянскими народами, на влияние и интерес, возбуждаемый сочинениями русских писателей, просил “позволить <...> приготовить к изданию книжному переводы <...> повестей и рассказов”14.

Это было первое предложение об отдельном издании на польском языке. До этого к Чехову обращались лишь с просьбами о разрешении на перевод отдельных произведений для периодических изданий (Б. Р. Лондынский, И. Модзелевский, Л. Забавский, Я. И. Заремба, В. Кислянская, П. Миклавец)15. Большей частью это были предложения любителей или искавших легкого заработка. Приходили и просьбы о разрешении перепечатать “две-три повести” (письмо газеты “Лодзинский листок” от 13 января 1894 г.)16. Видимо, не без разрешения Чехова публиковались переводы его рассказов и в петербургском “Крае” (и в приложениях к нему — “Чительня” и “Жице и штука”). Редакция пригласила Чехова в мае 1899 г. на “литературный вечер и обед в честь Пушкина”17. Письма Чехова в редакции этих газет, как и его польским переводчикам, неизвестны. Но, очевидно, только с разрешения писателя Ю. Биссингер мог предпринять издание рассказов, вышедшее в трех небольших (по 80—90 страниц) книжках во Львове в 1903—1907 гг. 18 Сюда вошли “Смерть чиновника”, “Орден”, “Дочь Альбиона”, “Шведская спичка”, “Винт”, “Лошадиная фамилия”, “Житейская мелочь”, “Налим” и другие рассказы, которые, по мнению переводчика и составителя, могли дать наибольший юмористический “эффект” и, следовательно, принести какую-то прибыль. Поэтому он не включил в эти книжки уже переведенные им “Скучную историю” и “Черного монаха”.

Те же “рыночно-юмористические” соображения были основными и для таких переводчиков, как Зыгмунт Клошник, включивший ряд рассказов Чехова в сборник переведенных им произведений зарубежных авторов19, как Юзеф Янковский, выпустивший в 1904 г. в Варшаве книжку своих переводов из Чехова20. Такой подбор произведений в сборнике Янковского нарушал лишь один рассказ — “Хористка”. Конечно же, дело было не в самих произведениях, содержавших, как замечает Л. Нодзиньская, и “весьма глубокий общественный смысл и выразительные сатирические мотивы”21, а именно в стремлении односторонне, в развлекательном плане, представлять Чехова читателям. На это нацеливала и вступительная заметка переводчика в сборнике Янковского, обещавшая не только смешное, но и пикантное.

Публикация переводов особенно расширилась после смерти писателя, когда в русской печати появилось множество материалов о нем. В Польше на смену тонким дешевым книжкам пришли тома переводов по 400—500 страниц.

Особую ценность, по мнению тогдашней критики, имело краковское издание (1905), переводчица которого укрылась под псевдонимом H. del C22. В него вошли “Мужики”, “Палата № 6”, “Скрипка Ротшильда”, “Три года”, “Моя жизнь”. В 1906 г. в Варшаве выходит двухтомное собрание рассказов (перевод за подписью Т. К.) с предисловием Здислава Дембицкого23, в Познани — книга юмористических рассказов Чехова в переводе Зыгмунта Святополка-Слуцкого24.

Бо́льшая часть сборников, как и отдельных переводов в периодике, по-прежнему тяготели к юмористике. Постоянно перепечатываются “Хамелеон”,

11

“Произведение искусства”, “Дорогая собака”, “Смерть чиновника”. Не дождались в тот же период перевода “Степь”, “Дуэль”, “Остров Сахалин”, “Рассказ неизвестного человека”...

На несовершенство перевода и издания произведений Чехова указывали критики В. Яблоновский25 и А. Мазановский26. А. Гжимала-Седлецкий писал: “Только незначительная по количеству и по качеству часть чеховских произведений вошла в польскую литературу... Переводы обычно дают весьма односторонний образ Чехова-юмориста, то есть Чехова его первой, юношеской поры. А ведь самой основной и самой совершенной чертой его таланта был трагический тон, который пробивался еще в юмористических и сатирических его рассказах, — не гоголевский смех сквозь слезы, а глубоко серьезный, полный искренней боли горестный тон...”27 Если Гоголь “смеялся сквозь слезы”, то Чехов “горевал сквозь спокойную сдержанность”. Следует отметить, что, призывая шире переводить и издавать Чехова, Гжимала-Седлецкий, как и некоторые другие критики, считал второразрядными его ранние произведения. Что же касается качества большинства переводов той поры, то, по мнению М. Якубца, они были “неудачными, сделанными на заказ либо в целях заработка”28. Очевидна связь этого факта с установившимся отношением издателей к Чехову как к писателю чисто юмористическому, чьи произведения могут способствовать коммерческому успеху.

Однако и в тот период были издания, чьи публикации переводов Чехова преследовали совершенно иные цели. Чеховский протест против всяческого застоя, буржуазных, мещанских идеалов, чеховское стремление к обнажению горькой правды жизни, сатирическое изображение “быта и нравов” России привлекли внимание к произведениям писателя краковского еженедельника “Металовец”, органа профессионального союза рабочих-металлистов, получившего известность как издание социал-демократического направления. Переводы из Чехова на его страницах и в таких прогрессивных изданиях, как “Нова реформа”, “Напшуд”, “Свят” публиковались рядом с произведениями Эмиля Золя, Анджея Струга, Максима Горького, Анатоля Франса, Зофьи Налковской, Януша Корчака.

В целом сама география публикаций чеховских произведений в Польше 1890—1910-х гг. позволяет говорить об утвердившейся популярности писателя. На протяжении двадцати лет, с 1897 по 1917 г., в периодике и книжных изданиях появилось около 240 разных переводов его произведений.

Первым критическим отзывом о Чехове польская библиография считает небольшую статью Зенона Петкевича в журнале “Правда” в 1889 г. (за восемь лет до первого перевода)29. Бегло упомянув о трех сборниках (“Пестрые рассказы”, “В сумерках”, “Рассказы”), критик сосредоточился, главным образом, на общей оценке авторского облика, в значительной степени продиктованной поверхностным восприятием известных высказываний о молодом Чехове народнической критики (Н. К. Михайловского, А. М. Скабичевского). Следует, однако, иметь в виду, что З. Петкевич был известным социалистическим деятелем, неоднократно подчеркивавшим в своих выступлениях необходимость обращения литературы к проблемам общественного бытия и четкого обозначения гражданской позиции художника. В этом плане образцом для него была русская литература, к которой он обращался и как переводчик. В той же варшавской “Правде” (кстати, постоянно проявлявшей интерес к русской литературе) в 1897—1898 гг. были опубликованы его переводы сахалинских очерков В. М. Дорошевича, вышедшие затем отдельным изданием.

12

Считая в целом русскую литературу 80-х гг. (после ухода Достоевского, Щедрина, Тургенева) выражением упадочничества, Петкевич видел в Чехове характерное проявление этого состояния, сказавшееся и на содержании (“В произведениях его бесполезно искать орлиного взгляда”), и на формах его творчества (“...писатель этот блуждает между формами повести и рассказа и не всегда умеет совладать как с одной, так и с другой... Будет, по-видимому, писателем, воссоздающим жизнь своего общества достаточно поверхностно”). Не нравилось критику отсутствие у Чехова “глубины и тенденциозности”, которые он находил у Гаршина и Короленко, путаными были и сообщаемые им биографические сведения. Все это достаточно характерно и для последующих критических отзывов о Чехове в Польше конца XIX в. Статья Петкевича говорит и о некоей растерянности критика перед “непривычным” писателем, о том, что Чехов не укладывался в традиционные рамки. Какой бы “неглубокой” и лишенной “мыслей и идей” ни казалась Петкевичу чеховская проза 80-х гг., он не мог не ощутить значительности и очарования “Степи”, которой посвятил бо́льшую часть своих суждений. Отметил он и психологическое мастерство писателя.

Чеховское творчество прорывало догматизм и стереотипы критического мышления, обнажая противоречивость, шаткость аргументов и аналогий. Показательна в этом смысле первая энциклопедическая справка о Чехове (1894), где признается его “выдающийся талант, отмеченный юмором и высоким мастерством”, проводится параллель между его творчеством и “Записками охотника” Тургенева, новеллами Брет Гарта и тут же утверждается, что бо́льшая часть написанного им “страдает хаотичностью мыслей и недостатком оригинальности”30. Инерция устаревших или поверхностно воспринятых критических отзывов русской периодики 80-х — начала 90-х гг. долго ощущалась в польской критике. И вместе с тем очевиден процесс поиска путей к “истинному”, “потаенному” Чехову, ускользающему от привычных представлений и оценок.

Критические статьи в периодике — не единственные свидетели интереса польского читателя к Чехову. Уже в 1880-е — начале 1890-х гг. Чехова с интересом читает Стефан Жеромский, о чем свидетельствуют его “Дневники”31.

В 1895 г. корреспондентка Чехова, врач Л. А. Злобина, жившая в Лодзи, послала ему первое произведение получившего вскоре широкую известность писателя-натуралиста Игнацы Домбровского — повесть “Смерть”. Домбровский в 1894—1897 гг. жил в Лодзи и, судя по всему, поддерживал дружеские отношения со Злобиной, опекавшей молодого писателя. В письме к Чехову от 20 ноября 1895 г. Злобина цитирует письмо к ней Домбровского, написанное под впечатлением от чеховских произведений: «... с величайшим удовольствием прочел я собрание сочинений Чехова (он всего не прочел, так как у нас в Лодзи нельзя достать полного собрания Ваших сочинений ни за какие деньги32). Это, безусловно, талант гораздо более крупный, чем Гаршин. Его смело можно поставить наряду с Гоголем, Достоевским, Тургеневым, Толстым. Гаршин — талант более космополитический, при том довольно слабый, а потому бледный; талант же Чехова чисто русский, а потому для нас более оригинальный. Из всего, что я прочел, понравилась мне более всего “Степь”. Как там великолепно изображена природа!

Французы, немцы, даже мы, хотя и славяне, попросту флиртуем (не знаю, как это перевести по-русски) с природой, принаряжаем ее в луну, звезды, росы, в тоны света и всего лишь делаем из нее более или менее художественную декорацию. Только русский описывает природу для нее самой! Во многих таких описаниях просто чуется сено, навоз, сараи... Француз, если напишет о росе, то

13

развернет перед Вами все цвета радуги, которыми она блестит, — у русского же в этом описании будешь чувствовать сырость на сапогах».

В том же письме Злобина дополнительно сообщала: “В разговоре о Вас Д. говорил с таким энтузиазмом и восхищением, которому нужно особенно удивляться и ценить в поляках <...> И. Д. был так очарован Вашими произведениями, что хотел даже писать Вам <...> если Вы захотите написать Игнатию Домбровскому, то сделали бы прекрасное, благородное дело <...> Игнатий Домбровский молодой начинающий писатель, но он имеет славное доброе имя, и Вы его искренно порадуете, если дружески протянете ему руку”33.

Отзывы критики о Чехове во второй половине 1890-х гг. также становятся более серьезными. Тот же З. Петкевич, спустя десять лет после своей первой статьи (см. примеч. 29), говорил уже о наличии в творчестве Чехова “широкой и глубокой идеи <...> выражающей противоречие между общественной жизнью и духовным миром личности”34.

И в статьях Петкевича, и в других прижизненных отзывах очевидно столкновение критических стереотипов с живым эстетическим восприятием, с чисто человеческими эмоциями. В современном польском литературоведении отмечалось стремление критики 1890—1900-х гг. числить Чехова по разряду “пессимистов”. Термин этот, действительно, имел широкое хождение в отзывах о писателе той поры. О пессимизме Чехова по отношению к разным проблемам — общественному быту, любви, искусству — говорит Адольф Неуверт-Новачиньский в статье 1899 г. “Молодая Россия (В. Короленко. М. Горький. А. Чехов)”35. Он зачисляет Чехова в поклонники Шопенгауэра и Тэна, объявляет учеником Мопассана. Считая, что Чехов “имел много женского в темпераменте”, Новачиньский одновременно утверждает, что созданные им женские образы (героиня “Попрыгуньи”, Надежда Федоровна из “Дуэли”, Ариадна) ставят его “в один ряд с фанатичнейшими современными женоненавистниками — Ницше, Стриндбергом, Пшибышевским, Ропсом и другими”. Все эти заявления получили у Л. Нодзиньской довольно суровую оценку: “Пространная эта статья, помимо нескольких замечаний о писательской технике Чехова, не давала читателям необходимых фактических сведений и вместо этого создавала неверное представление о писателе”36. Конечно же, претенциозно-импрессионистская манера Новачиньского не способствовала знакомству с Чеховым мало или вовсе неосведомленного читателя. Его эссе о “молодой России” — характерный образец критики, которая, пытаясь воспринять Чехова как явление именно русское, одновременно старается “поверить” его новейшими западными эстетическими мерками, без глубокого прочтения писателя и проникновения в изображаемую им российскую действительность. Отсюда произвольность оценок и вкусовщина в анналогиях.

Но нельзя говорить о полной несостоятельности статьи Новачиньского, видевшего в Чехове не только пессимиста и женоненавистника, но и человека “современного, с социологическим чутьем”, ощущавшего необходимость “всемирной энергичной работы во имя завтрашнего дня, движения, роста, расцвета”. Рассказы Чехова, изображающие пошлость жизни, человеческих отношений, пишет Новачиньский, говорят о “тоске по лучшей, более светлой жизни, заставляют верить и ждать”. Для Новачиньского Чехов-художник не идет ни за “мечтателем Гаршиным”, ни за Щедриным, “суровым знатоком людей”; он “не иронизирует, как Тургенев, не высмеивает мещан, как Свифт, Хогарт, Жан-Поль, не освещает явления жизни с высшей субъективно-эстетической точки зрения, но объективно рассказывает со спокойным, терпким сарказмом <...> из будничных людских трагедий делает трагикомедию

14

существования, верований, устремлений, всяческой суеты”. Пластическая лепка образов, сама манера психологического рисунка являются, по мнению критика, художественным открытием, принадлежащим именно Чехову. Эти мысли следует оценивать как продолжение попыток, не всегда и не во всем удачных, “пробиться” к подлинному Чехову.

На этом пути возникало немало сложностей. Бронислава Добека, например, ввела в заблуждение простота чеховского стиля. Ему показалось, что произведения писателя с очевидной легкостью, “без ущерба для их духа, в противоположность сочинениям Успенского, Горького”, поддаются переводу. На этом основании Добек объявил чеховские произведения “космополитическими”, а самого писателя — “автором европейским и... мало имеющим в себе специфически российских признаков”37.

Ранняя смерть писателя вызвала волну откликов в периодике, в которой заметно полемическое обострение. Для некоторых критиков сам факт смерти в расцвете творческих сил знаменовал торжество пессимистических настроений в творчестве и жизни писателя. Если Б. Добек писал о чеховском “объективизме”, сквозь который проглядывает “славянский пессимизм”, то Влодзимеж Наконечный говорит уже о том, что чеховская грусть проистекает из сознания бесполезности всяких усилий, поскольку человек в борьбе с природой обречен на волю случая. По его мнению, в произведениях Чехова в лучшее будущее верят только глупцы вроде Вершинина38.

Своеобразной отповедью высказываниям этого рода стала опубликованная в журнале “Огниво” статья З. Петкевича, знаменующая новую ступень в его осмыслении творчества писателя. Критик пытается по-иному взглянуть на природу “чеховского пессимизма”. Нравственную суть чеховского творчества Петкевич определил следующим образом, цитируя слова Ивана Ивановича из “Крыжовника”: «“Пока молоды, сильны, бодры — не уставайте делать добро!” Таков, по существу, его пессимизм, сквозь который где-то вдали проглядывает солнце»39.

В критических работах, появившихся после смерти Чехова, намечается стремление высветить творческий путь писателя и особенности его развития. Сложность этой проблемы подчеркнул в своей статье о Чехове известный публицист Лео Бельмонт: «Какова граница между фельетонистом “Стрекозы” и автором навевающей ужас “Палаты № 6”, меланхолической даже в комизме отдельных черт пьесы “Три сестры”?.. А может, границы нет — и Чехов “Стрекозы” есть уже в зародыше тот самый Чехов, прах которого недавно торжественно везли из-за границы через Петербург в Москву?

Граница была — и не было ее»40.

Бельмонт, пожалуй, впервые в польской критике указал на связь достоинств раннего Чехова (наблюдательность, краткость) с последующими этапами его творчества. Впервые в его статье сделана попытка охарактеризовать особенности чеховской сатиры: “Более чем удивительный сатирик, на которого находит меланхолия, который не прячет под маской смеха озабоченного лица, впадает время от времени в лиризм и не стыдится этого”.

В то же время для Бельмонта, как и для некоторых других польских критиков, характерно стремление, ссылаясь на чеховское неприятие мещанства и пошлости, делать вывод о неприязненном отношении Чехова к российской действительности в целом. Правда, Бельмонт делает это осторожнее других: “Отличается он от Толстого тем, что в своих произведениях всячески ратует за культуру. Он самый настоящий европеец”. “Европейство” Чехова в глазах польской критики как бы изымало его из контекста русской жизни. Но тот же Бельмонт понимал, что не только в развитии культуры видел Чехов решение

15

главных проблем. Критик особо выделил глубину чеховского анализа бессмысленности и бесцельности бытия, в котором проявился протест против существующих условий жизни. «Нужно видеть “Трех сестер” на сцене театра Станиславского <...> чтобы понять, что мысль эта вовсе не смешна: порыв тоски в словах “в Москву!” — символ, олицетворяющий тоску метафизическую, безнадежный зов “excelsior!”1* людей, прикованных к скале жизни, высыхающих в пустыне скуки!» В самом изображении бесцельности существования критик ощутил призыв, чтобы “люди шли вперед, чувствовали, думали, действовали”, ощутил веру, что только таким путем “можно уничтожить скуку жизни”. Смерть писателя как бы обнажила подлинный смысл его творчества: “Стоя над свежей могилой, видели, что бессильная уже рука носила не кольцо Момуса, но кусочек раскаленного железа, которым постоянно метила болезненную пошлость жизни и никчемность душ”41. Для Бельмонта была очевидна новизна чеховской поэтики. Пытаясь определить ее признаки, он говорит об удивительном сочетании философичности, поэзии и сатиры в творчестве писателя.

Стремление к синтезу в оценке личности и творчества Чехова проявилось и в анонимной статье петербургской газеты “Край”: “Есть различные таланты — писательский, сценический, живописный. И есть еще один — человеческий. Таким талантом, помимо огромного писательского, обладал Чехов”42. “Писатель представляется критику, скрывающемуся за криптонимом И. О., — пишет об этой статье А. И. Грибовская, — очень трезвым, объективно наблюдающим жизнь, видящим все ужасы современной ему действительности и поэтому не признающим толстовских призывов к нравственному самоусовершенствованию путем возвращения к патриархальной крестьянской жизни, призывов, по мнению Чехова, несостоятельных в данной ситуации”43. Характерна концовка статьи газеты “Край”: “Сегодня, когда мы охватываем его творчество одним взглядом, четко выделяется основная идея его произведений, эта линия, идущая ввысь, — тоска по идеалу и безграничная боль при виде серой, будничной современности”.

В рецензии на варшавское издание “Избранных рассказов” Чехова в переводе Янковского (см. примеч. 20) Мария Конопницкая назвала писателя “творцом правдивых, реалистических психологических произведений, пользующимся утонченным и мастерским методом”44.

Чехова как писателя, который, изображая правду жизни, никогда не терял из виду нужд общества, охарактеризовал З. Дембицкий в предисловии к варшавскому изданию рассказов Чехова 1906 г. (см. примеч. 23): “Чувствуем в Чехове прежде всего человека — человека мудрого и доброго, ощущающего все боли жизни и склоняющегося в раздумье над каждым страданием, чувствуем также писателя, который видел насквозь людские души...” Дембицкий впервые в польской критике использовал в оценке личности и творчества писателя воспоминания Горького.

На социальное значение произведений Чехова указал в своем очерке “О русской литературе и нашем к ней отношении сегодня и триста лет назад” известный литературовед Александр Брюкнер45. В связи с этим он особо отметил повесть “Мужики”, упомянув о любви писателя к простому народу, и все это буквально в нескольких строках. Однако среди них нет тех слов, которые, ссылаясь на ту же книгу Брюкнера, приводит А. Ф. Захаркин, а именно: “Правдивость, реализм, наряду с превосходным стилем, неисчерпаемость выдумки

16

— вот достоинства его творчества”46. Откуда взята эта цитата, приписанная польскому историку литературы, — трудно догадаться. Зато в книге Брюкнера Чехову, как и Тургеневу, Достоевскому, Толстому, сделаны упреки по поводу изображения поляков в их произведениях: «Тот же Чехов, оглядывая всю Россию Победоносцева и Плеве вширь и вглубь, вспоминает о каком-то “надутом поляке”, но это был не поляк, а только прозвище русского; в другой раз нелестно упоминает любовные приключения офицера, прикатившего с маневров»47. Образы же поляков в некоторых рассказах Чехова для автора книги — в одном ряду той бесконечной галереи типов, в которой выстроились русские чиновники, купцы, кухарки и генералы... Таков, например, “Иван Казимирович Ляшкевский, поручик из поляков, раненный когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных губернских городов...”48 (Имеется в виду рассказ “Обыватели”).

АНТОН ЧЕХОВ. РАССКАЗЫ. Т. I, II

Варшава, 1906

Предисловие З. Дембицкого

Обложки

Но нельзя не сказать о том, что, “оглядывая всю Россию Победоносцева и Плеве” (слова Брюкнера), Чехов интересовался и польской литературой. Конечно же, в 1906 г. Брюкнеру еще не могли быть известны письма Чехова, и поэтому он не мог знать его высказываний о романах Генрика Сенкевича “Без догмата”, “Семья Поланецких”, о его же “Письмах из Африки”. Были известны Чехову и такие русские издания Сенкевича как “Огнем и мечом”, “Quo vadis”, “Крестоносцы”, “Американские очерки”, “Путевые очерки”. Вместе с другими русскими писателями Чехов подписал приветственную телеграмму

17

Сенкевичу в связи с двадцатипятилетием его литературной деятельности. Среди многих книг личной библиотеки писателя, отосланных им в Таганрогскую городскую библиотеку, были книги Элизы Ожешко, подаренные переводчиком В. М. Лавровым (“Повести и рассказы”, 1895 г.; “Над Неманом”, 1896 г.; “Милорд. Бабушка”, 1896 г.; “Повести и рассказы”, 1900 г.)49. Из писем Чехова к П. Ф. Иорданову видно, что в Таганрог были также отосланы книги Ожешко “Хам”, “Панна Роза. Великий. Среди цветов” и книга Клеменса Юноши “Сизиф. Картинки деревенской жизни”.

В 1907 г. появляются три обширные критические работы, в которых очевидно стремление дать развернутую характеристику творчества Чехова. Это эссе Станислава Бжозовского50, статья Антони Мазановского в его книге “Горький. Чехов. Вересаев. Андреев. Исследования”51 и вышедший отдельным изданием этюд Казимежа Гросмана52. В самом этом факте нашел отражение интерес к писателю деятелей нового литературного направления “Молодая Польша”. Течение это было достаточно противоречиво: в нем сочетались элитарность взглядов на искусство, мистические настроения с романтическими и патриотическими традициями, с ощущением кризиса буржуазной культуры. Новизна творческого метода Чехова привлекла к себе особенное внимание “младопольской” мысли.

С. Бжозовский одной из основных черт чеховского таланта считал умение наблюдать: он “был гениальным зрителем”. В рассказах Чехова, — писал Бжозовский, — “каждое слово передает какую-то деталь, индивидуальную черту: в результате встает образ более чем выразительный, с ясной, умело выстроенной перспективой”. Восхищаясь мастерством писателя, он характеризует его как проявление специфического художественного отношения к жизни бесстрастного наблюдателя, поднявшегося над ней и наслаждающегося пониманием тщетности и бесцельности человеческих усилий. Отсюда, из этой посылки, делается уже заключение о некоем “соблазне игры”, который якобы испытывал писатель, о каком-то значении в его творчестве “фата-морганы и иллюзии”. Объясняет это Бжозовский тем, что Чехов «является типичным и талантливым представителем “безнадежных поколений”», основную формулу которых составляет “невозможность действия в виду полной разочарованности в целях и смысле всякой активной деятельности.

Стремясь оправдать такое настроение политическими условиями эпохи безвременья, критик вместе с тем утверждает, что “Чехов не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы овладеть непонятной, враждебной ему жизнью, не желая в то же время быть ее сообщником”. В писателях 80-х гг. Бжозовский видит бледные тени деятелей предшествовавшей эпохи и объясняет это тем, что для чеховского литературного поколения общественные условия усложнились до такой степени, что “для сохранения священного в русской литературе типа писательской деятельности (быть учителем, проводником, воспитателем и исповедником своего общества) необходима была почти сверхчеловеческая комбинация духовных способностей и качеств”. Отсюда, по его мнению, — иная реакция писателей чеховской поры на общественные проблемы. Особую роль он отводит повести “Мужики”. Она свидетельствовала, что “период народнической утопии и народнической романтики, последней героической и мученической фигурой которых был Успенский, закончился окончательно”. Конфликт поколений отразился в статьях Михайловского о Чехове, но после “Скучной истории” критик “сложил оружие перед могуществом таланта ее автора”.

18

Как и некоторые другие критики, Бжозовский считал Чехова “более художником в западноевропейском значении этого слова” и в этом плане сближал его с Тургеневым. Обоих писателей отличает умение “отделить и обособить себя от волнений, переживаний и чувств, становящихся содержанием их творчества; для них была доступна только та область волнений, которая обозначена немецким выражением die reine Lust des Schaffens1*, волнений, основой которых и сущностью является сам процесс формирования данного содержания, художественного освоения его”. Чеховская объективированная манера повествования определяется критиком как выражение чистого эстетизма. Поэтому в итоге его рассуждений Чехов оказывается в замкнутом пространстве, где ему отведена только роль наблюдателя, тоскующего по действию, “мучающегося его невозможностью и возникающей в связи с этим опустошенностью в глубине души”. Даже в последних произведениях писателя Бжозовский видел только “воображаемую и лишенную реальных оснований надежду”.

Сегодняшние польские литературоведы по-разному оценивают работу Бжозовского. Если М. Якубец, при всех отмеченных им просчетах, называет ее “продуктом самостоятельной и смелой мысли”, вплоть “до нынешнего дня лучшим польским исследованием о Чехове и бесспорно одним из лучших и наиболее оригинальных за пределами России”53, то Н. Модзелевская отождествляет позицию Бжозовского со взглядами Н. К. Михайловского: “В Польше рассуждения Бжозовского вспоминают неоднократно, обращаются к ним за цитатами в тех случаях, когда хотят убедить, что Чехов был писателем аполитичным”54.

Сложность творчества Чехова вызывала противоречивые суждения его первых толкователей. Сегодняшняя оценка их работ требует не вытаскивания отдельных цитат “к случаю”, но анализа всех аспектов их подхода к Чехову. Тогда мы увидим, что у многих из них за якобы устоявшимся, принципиальным взглядом стояли неуверенность, непоследовательность, отразившие все тот же поиск истинного Чехова. А. Мазановский (см. примеч. 51) искал аналогий то с эпизодической фигурой фотографа-любителя в “Трех сестрах” (“Вот такой фотограф и сам Чехов. Для него жизнь и природа становятся целью, а не средством исключительно. Как натуралист он предпочитает объективность”), то с Тригориным, который “всюду наблюдал и улавливал насыщенные чувствами впечатления, фиксировал их, переводил в образы и вселял в произведения”, то с французскими натуралистами. Материалистическое мироощущение Чехова переводилось Мазановским (и не только им) в план натуралистического изображения действительности. Каждый рассказ воспринимался как “еще один снимок” фотографа. Но в той же работе Мазановского утверждается, что рассказы писателя, внешне бесстрастные, часто заканчивающиеся без ясно выраженной развязки, “предоставляют читателям обширное поле для размышлений”, “задевают соответствующие струны души”. Называя писателя “убежденным натуралистом”, Мазановский пишет: “Вера в прогресс, как единственная вера, не могла дать ему твердой и сильной опоры в жизни”. Личность же Чехова — человека и художника — он оценивает как “чрезвычайно положительную”: “За все время своего творческого труда, на протяжении четверти века Чехов изучил свое общество, страдал с ним, разделял его радости. Четверть века Чехов рисовал в картинах и образах отрицательные стороны русского общества и потому может по праву называться одним

19

из наиболее значительных сатириков русской литературы”. Сопоставляя Чехова с Горьким, Мазановский, несмотря на различие методов обоих писателей (Чехов не открывает собственной души, а Горький знакомит читателя со своими взглядами), видит их духовную близость: “Только Чехов кажется мне более сильным художественностью своих произведений, Горький же — гениальностью”. Сквозь эту сбивчивую позицию и путанную терминологию пробивается основное в отношении критика к писателю. Чехов у него именно русский (а не космополитический) писатель, “благородный, простой, скромный, в чувствах глубокий и искренний”. Особую заслугу Чехова Мазановский видит в правдивом изображении русской деревни в повестях “Мужики” и “В овраге”. Вместе с тем очевидно непонимание сути конфликтов и образов в “Палате № 6”, “Моей жизни”, “Дуэли”, “Рассказе неизвестного человека” (герой охарактеризован как “несчастный социалист-лакей-туберкулезник, со всем своим безбожием, жестоким и разбойничьим намерением, со всем своим нравственным вырождением”, который только на фоне “низких, сгнивших фигур Орлова, Кукушкина...” может казаться привлекательным).

Для К. Гросмана, озаглавившего свою книгу о Чехове “Современная душа” (см. примеч. 52), чеховская этика, отталкиваясь от изображения пошлой будничной жизни, была проявлением индивидуалистического и обреченного бунта, призывом “к свободе от людей, от прошлого, от себя”. Стремление рассматривать произведения писателя в рамках литературы упадочнических настроений приводит к рассуждениям “об инстинктивной свободной любви”, “культе чувства” как основных чертах чеховского творчества, и даже о “повышенном мистицизме”, проявившемся якобы в последнем его периоде. По словам Гросмана, Чехов внушает себе и своим героям веру в то, что “сегодняшнее страдание обернется счастливой манной для будущих поколений”, но — “напрасно ищет он плечо, на которое можно было бы опереться, мысль, в которую можно было бы поверить”. Отдавая должное чеховскому таланту, любви писателя к людям, критик на первое место в его миросозерцании ставит фатализм, некую найденную им “мелодию, которая будучи раз услышанной, кладет тень на всю жизнь...” Эта “мелодия страшных вещей” — обыденная, ничем не примечательная на первый взгляд, — особенно явственна для Гросмана в “Палате № 6”: “Читая этот рассказ, видишь, как стены <больницы>, втянувшие в себя здорового доктора, постепенно втягивают и другие фигуры. Понятие сумасшедшего искажается, и, наконец, мы все, все человечество заключаемся в палату, которая вместе с халатом, решеткой, нечистоплотностью <...> и оскотинившимся хамом в роли сторожа и власти является отражением реальной жизни”.

Правда эмоционального восприятия пробивалась у Гросмана сквозь рациональные модернистские построения. Поэтому вряд ли правомерна претензия Л. Нодзиньской, видящей в его подходе к “Палате № 6” “неоправданное расширение очерченных Чеховым явлений до размеров почти космических, в то время как русский писатель располагал их весьма близко и точно”55. При всей перегруженности работы Гросмана претенциозными характеристиками (здесь и фатализм, и мистицизм и т. д.) он, как и другие критики, останавливается перед Чеховым в раздумье: “И неизвестно, что лучше — любить его как рыцаря под знаком страданий, или дивиться как мудрецу, вместившему в себя безмерную боль”. Отсюда понятна и гиперболизация мотива “чувства”, сильнейшее выражение которого он видит в “Рассказе неизвестного человека”. “Чувство” у Чехова — своеобразный термин критика, означающий, при всех его пессимистических акцентах, все-таки веру в прогресс, в людей, в гуманистический

20

пафос творчества. Гросман так и говорит: “Негаснущими буквами пишет Чехов и завещает человечеству призыв сохранять, пока хватит сил, сокровищницу чувств...”

Ощущая общую идейную направленность и новаторский характер творчества Чехова, критика 1900-х гг. не всегда умела правильно понять проблемы, поставленные в наиболее сложных его произведениях. Непониманием драмы старого профессора из “Скучной истории” отличается статья Тадеуша Ритнера “Тени смерти”, в которой акцент сделан на изменениях в психике героя под воздействием физиологических факторов, старости56. «Это крайний образец неверного понимания “Скучной истории”, — пишет Л. Нодзиньская. — Необходимо, однако, отметить, что чаще видят в ней выражение духовного тупика, трагического “не знаю”»57. Часть ошибок критики, безусловно, связана с модным в ту пору психологическим методом, приводившим к весьма субъективным выводам, вплоть до отождествления личности писателя с его героями и их исповедей с мыслями автора. В таком именно духе выдержана статья “Смерть Антона Чехова” Альфреда Высоцкого, опубликованная в “Газеце львовскей” и перепечатанная в “Дзеннику польским” и журнале “Тыдзень”. Немало было путаницы и в биографических сведениях. Тот же Высоцкий, например, сообщал: “Детские годы <Чехов> провел на Азовском море среди рыбаков и крестьян, скрывавшихся от наказания и кнута. Осталась в нем память об их слезах, проклятиях и рыбацких рассказах”58.

Были критики, считавшие, что у Чехова “трудно заметить выразительные фазы развития <...> и со временем он лишь усовершенствовал писательскую технику” (Б. Добек, см. примеч. 37). Наиболее распространенным на этот счет было мнение, которое Л. Бельмонт (см. примеч. 40) выразил в формуле: “Чехов перестал смеяться”. Пытался очертить творческую эволюцию писателя критик и историк Владислав Яблоновский: “Начал он с карикатуры и юмористики, порою весьма непритязательной, продиктованной требованиями юмористических журналов, а впоследствии перешел к будничной и с виду бесстрастной эпике, подавляя лиризм, произведения последних лет выражали больше веры, пессимизм был менее тяжким и порою освещался надеждой”59.

Гораздо успешнее рассматривалось в этот период мастерство Чехова. “Можно без оговорок утверждать, что у нас в Польше писательский талант Чехова захватил читателей, — пишет Л. Нодзиньская. — Он завоевал горячих поклонников даже среди тех, кто не был в состоянии оценить идейные качества его произведений...”60 Стилю чеховских произведений, их новаторской форме немало строк уделили рецензенты и авторы первых статей о писателе. Влодзимеж Пинский, характеризуя творческий метод Чехова, писал, в частности: «Работа такая требует от творца владения искусством композиции, требует творческого самопознания, математического склада ума. Отсюда, при непривычной ажурности словесной вязи, большая прозрачность и поразительный художественный эффект его композиции. То, что другие, при большом желании, но малом таланте, могли бы разложить на двухтомное повествование, Чехов, как смелый вождь, самовластно распоряжающийся и царящий над целым миром признаков, явлений, чувств, — силой контролируемого самопознания, мощью утонченного интеллекта — собирает, концентрирует, очищает и выдает, наконец, вещь безукоризненную и ясную как итальянская лазурь, как каррарский мрамор.

А весь этот процесс формирования эмоций и впечатлений художественных, все эти противоречивые и острые запасы, живущие в душе художника в минуты творчества, — все это бледнеет, гаснет, никнет... Чехов дает

21

им единственную “чистую форму”, никогда и нигде не поддается быстрому потоку минутных, капризных сновидений, заманчивых, сверкающих бликов. Можно назвать это качество его манеры творческим аристократизмом...»61

Таким образом, в прижизненных и первых посмертных отзывах о Чехове у критики было немало и промахов и ошибочных суждений (в немалой степени шедших как от догматических народнических приговоров, так и от модернистских толкований). В то же время прозорливые критики стремились связать Чехова с традициями русской литературы, подчеркнуть художественную новизну его творчества, а главное — привлечь к его произведениям читателя. Разнообразие взглядов на чеховское творчество, споры о нем отразили сложное состояние польской литературы, в которой реалистические традиции переплелись с модернистскими тенденциями. В критике идейно-эстетический анализ был отягощен символистскими и импрессионистическими элементами, лозунгами крайнего индивидуализма. В этих условиях “спор о Чехове” определял как внутренние эстетические линии общественной мысли, так и ее идейную зрелость в широком смысле. Развитие национального самосознания вместе с ростом антицаристских настроений в начале XX века давали пищу для осмысления исторических и культурных связей польского и русского народов.

***

Значительное место в процессе приобщения поляков к русской культуре начала XX в. принадлежало чеховской драматургии. Знакомство с ней зрителя, ее освоение критикой шли достаточно сложными путями. В связи с этим некоторым упрощением выглядит утверждение М. Якубца, что “по убеждению польской критики того времени, чеховский театр служил новым постулатом искусства, открывал новые грани человеческой личности, отказывался быть развлечением или копией жизни и превращался в трибуну психологических и социологических исследований”62.

Первые отзывы о сценическом творчестве Чехова появились в петербургском “Крае”. Благодаря этому журналу польский читатель, уже знакомый с рассказами Чехова, получил первую информацию о нем как драматурге. Журнал откликнулся на петербургские гастроли Московского Художественного театра в феврале 1901 г. О “Трех сестрах” рецензент, обозначивший себя псевдонимом Rm63, писал, что это “одна из тех нескольких пьес нового академика, которые раздражают классических теоретиков литературы, не знающих, к какой категории произведений ее отнести”. Но и сам рецензент, объявляя Чехова “интересным драматургом-новатором, открывателем новых путей”, спешил тут же оговориться, что «трудно согласиться с абсолютным театральным “новаторством” Чехова. Он, конечно, новатор, но в своей отечественной литературе». Рецензент сравнивает пьесы Чехова с западноевропейской драматургией и находит, что композиция в “Трех сестрах” “отсутствует вообще”, что не чувствуется в пьесе традиций «не то что времен “Théâtre libre”1*, “Freie Bühne”2*, но само отсутствие сценической традиции становится своего рода традицией». Что же касается изображения современного быта на сцене, то и тут у Чехова, по утверждению автора рецензии, были предшественники — Гауптман и Выспяньский. Мечты и порывы чеховских сестер воспринимаются

22

как русские мотивы иллюзий ибсеновских героев. К “оригинальным моментам” в творчестве Чехова критик относит альтруизм его героев (“стремления, звучащие в их собственных душах, не заглушают криков, звучащих в душах чужих”), способ изображения “житейского фона” — “вездесущности какого-то усиливающегося кошмара, глумящегося над умами и сердцами, безнадежной серости и монотонности жизни”. По мысли рецензента “Края”, обнажение этого фона будит в интеллигенции, в русской молодежи интерес к Чехову. В оценке идейной сути пьесы он идет вслед за русской либерально-народнической критикой, повторяя ее высказывания. А отмечая внутреннюю связь чеховской новеллистики и драматургии, он в обеих формах творчества как ведущий выделяет пессимистический тон. “В этом ошибочном понимании заключена типичность этой первой польской рецензии, являющейся вместе с тем образцом истолкования произведений великого русского писателя первыми польскими критиками”, — пишет Т. Позняк64.

В том же 1901 г. польские зрители впервые увидели пьесы Чехова на сцене — в постановке гастролировавших в Варшаве русских театральных трупп А. П. Ленского и В. Ф. Комиссаржевской, показавших “Иванова”, “Чайку”, “Три сестры”, “Дядю Ваню”. В “Иванове” один из рецензентов увидел лишь “современную драму супружеской жизни, закончившуюся самоубийством”65. Отмечая психологическую глубину, он упрекает автора в недостатке действия. В другом отзыве “Три сестры” были названы “мрачной пьесой”, философия которой заключается в том, что люди живут “для того, чтобы когда-нибудь, через сотни лет, уготовить человечеству счастливое существование”66. Совершенно не нашла понимания “Чайка” с Комиссаржевской в роли Нины Заречной67. Характеризуя эти отзывы, в которых непонимание смешалось с националистической неприязнью, Т. Позняк указывает на дежурно-официальное отношение к гастролям русских актеров представителей печати, выполнявших лишь формально распоряжение директора варшавских театров, объявленное им официальными властями. У многих из них попросту отсутствовало желание внимательнее вглядеться в драматургию Чехова, на писателя уже наклеили ярлык символиста, прозябающие герои которого живут расплывчатыми мечтами о будущей счастливой жизни.

Однако драматургия Чехова уже начинает привлекать к себе польских переводчиков. В 1902 г. публикуется перевод “Лебединой песни” в “Тыгоднику слова польскего”. В том же году во Львове выходит отдельное издание “Медведя”, переведенного Густавом Баумфельдом. Этот же переводчик в 1904 г. выпускает отдельное издание “Чайки” со своей вступительной статьей68. Главной темой пьесы Баумфельду показалась тоска однообразных будней в глухой провинции. Изображение этой тоски представляется ему в высокой степени “художественным, психологически точным — тоска предстает предметом достойным искусства”, а пьеса — “гениальным очерком”, только очерком, но не пьесой. Баумфельд заметил, что в “Чайке” есть и иные темы — “частная жизнь знаменитой актрисы Аркадиной, частная жизнь столичного писателя господина Тригорина, ненормальное состояние сына актрисы и, наконец, эта молодая, издерганная, второразрядная актриса Нина — какой она была, затем бросилась в этот водоворот театра и театромании...” Дать хоть какое-то толкование этим “частным” образам переводчик не сумел. В связи с этим странно выглядит заявление Т. Позняка, что эта вступительная статья “сыграла важную роль в популяризации драматургии Чехова в Польше”. Вероятно, исследователь хотел сказать не о действительной важности, а о влиянии этой статьи, о чем он и говорит буквально в следующем абзаце: «Баумфельдовская

23

концепция пьесы “Чайка” как песни о тоске и серости деревенской жизни прочно обосновалась в интерпретации других пьес русского писателя»69.

Пути к пониманию чеховской драматургии польским зрителям и театральным деятелям в тот период указал Московский Художественный театр. О возраставшем интересе к нему вспоминал крупнейший актер и режиссер Стефан Ярач: “Время от времени, в течение ближайших лет, узнавали об успехах Московского Художественного театра даже в Берлине, который захватил меня театром Рейнгардта...”70 Польская печать следила за гастролями МХТ в Западной Европе в 1906 г. Краковский “Час” поместил пространную статью Конрада Раковского о пребывании мхатовцев в Вене71. Возвращаясь с гастролей в Россию, МХТ в апреле сделал остановку в Варшаве и дал несколько спектаклей в здании Театра Велькего. Одним из первых на них откликнулся известный театральный критик Владислав Богуславский72. В Станиславском он видел прежде всего художника, который «не из внешней пластики, но из внутренней психологии извлекает “драматический момент”. Такой момент в “Дяде Ване” заключен в самом способе изображения “обыденной, приземленной жизни”». Критик готов даже видеть “сверхзадачу” спектакля в том, чтобы “сыграть симфонию серости”. “И эту задачу наилучшим образом решило товарищество Станиславского”. Но в этой же “симфонии серости”, где основной темой якобы является пресловутый “треугольник”, звучат “какие-то вздохи... какие-то протесты... какие-то устремления... и все эти неуловимые течения кружатся среди рассеянных в атмосфере атомов безнадежной скуки...” Неясные протесты и устремления эти толкуются тем не менее уже не как нечто нереально-романтическое, а связанное с самой жизнью, с естественными человеческими порывами и запросами: «Человек ощущает всюду в театре Станиславского биение своего собственного сердца, передающийся со сцены трепет своей боли; величие его страданий запечатлено каждым часом истории на всех уровнях социальной лестницы; а для воплощения в пластике идеала Теренция: “Я человек и ничто человеческое мне не чуждо” Художественный театр нашел такие средства художественной экспрессии, которые ставят его во главе европейских сцен».

Отношение прогрессивной польской критики к спектаклям выразил Ян Лорентович в открытом письме Станиславскому, опубликованном по окончании гастролей73. Он подчеркнул значительность реализма Художественного театра как “стремления к простоте и ясности воздействия через огромное тонкое сочетание деталей” и с удовлетворением констатировал, что в этом плане “варшавские артисты получили урок”. Имея в виду напряженную атмосферу (после событий 1905 г.), в которой проходили гастроли, он писал: “Мы все, чья общественная жизнь протекает в упорной борьбе и надежде, верим, что вскоре сможем иначе воспринимать ваш труд. Это будет тогда, когда мы сами пригласим вас в Варшаву, — в будущей Польше”. Полнота восприятия искусства Художественного театра, и прежде всего чеховской драматургии, протестующей против унижающего человека существования, ставилась критикой в зависимость от результатов широкого народного движения к общественным переменам.

Гастроли МХТ в 1906 г. стали школой мастерства для многих польских актеров и режиссеров. Мхатовское прочтение Чехова надолго стало основой для польских сценических версий “Дяди Вани”, “Вишневого сада”, “Трех сестер”... Познакомиться со спектаклями “художественников” в Варшаву приехали из Кракова выдающиеся деятели польской сцены Людвик Сольский

24

и Александр Зельверович. Особенный восторг у последнего вызвала игра Станиславского, “несравненного” исполнителя роли Астрова. “Этот спектакль, — вспоминал Зельверович, — произвел на меня поразительное, незабываемое впечатление, и сейчас, спустя сорок лет, храню его в сердце свежим, полновесным и наполненным жизнью, причем слово в слово могу повторить каждую сцену поочередно”74.

Подготовка же “Дяди Вани” в краковском Театре Мейском началась задолго до гастролей МХТ в Варшаве. За четыре месяца до приезда труппы Станиславского в Польшу, 20 января 1906 г., состоялась премьера пьесы, переведенной на польский язык актрисой Л. Валевской. Сам факт обращения к чеховской драматургии знаменовал не только известный поворот в художественных исканиях польского театра, но прежде всего ощутимый перелом в нравственно-ценностной общественной ориентации. Изредка обращаясь к русской драматургии (“Гроза” Островского, “Ревизор” Гоголя), польский театр в целом был ориентирован на западноевропейскую драму, а точнее мещанскую мелодраму Фульды, Скриба, Сарду, Мюссе. В известной степени путь Чехову на польскую сцену проложил Горький, чьи пьесы появились на ней буквально накануне первых чеховских спектаклей. Имена обоих писателей, выступивших с произведениями сильного общественного накала, вызывали в польском обществе представление о новом течении в русской литературе, развивавшем лучшие традиции критического реализма. А эти традиции польская общественная мысль ценила достаточно высоко. В. Прокеш, например, называл Чехова “самым значительным после Щедрина русским сатириком, обвинителем своего общества”. Критик считал, что “все качества выдающегося русского беллетриста усилены в его немногочисленных сценических произведениях <...> В этом методе столько же жизненного содержания, сколько наблюдения и сатирической философии. Каким же образным выходит у него <Чехова. — С. Б.> это общество, отраженное с фотографической точностью в галерее типов, брызжущих правдой и жизнью”75.

Чеховская эстетика приходила в противоречие с привычными театральными штампами, с устоявшейся манерой игры, в которой немало еще значили поза и декламация. Это понимал анонимный рецензент краковской газеты “Напшуд”: «Театр Чехова — это одно большое целое, где произведение не раскрывается перед нами, а “окружает” нас, поэтому играть Чехова это означает как-то наполнить зрителя не тем, что говорят и делают, но чем-то неуловимым, что проявляется за словами, что ощущается за незначительным, равнодушным жестом человека»76. Премьера “Дяди Вани” на краковской сцене готовилась с учетом опыта МХТ и собственных попыток осмысления Чехова как принципиально нового драматурга. Режиссером спектакля и исполнителем роли Астрова был Юзеф Сосновский. В роли Войницкого выступил Александр Зельверович. Работа эта сформировала его как актера и надолго закрепила за ним славу лучшего исполнителя роли. Спустя много лет в статье «Мой любимый “Дядя Ваня”» Зельверович писал: «Я могу смело сказать, что поступил на сцену под знаком любви к пьесам Чехова, с горячим желанием выступить когда-нибудь в далеком будущем в “Дяде Ване”. Так получилось, что в течение первых трех сезонов моей краковской сценической деятельности я играл либо комиков, либо комических любовников во французских фарсах и шутках. Дядя Ваня был первым живым, реальным человеком, чью трагическую судьбу мне довелось пережить на сцене и передать зрителям. После трех лет игры в Кракове, где директором был в то время Юзеф Котарбинский, моя заветная мечта о “Дяде Ване” превратилась в реальность. Я был

25

счастливейшим человеком в мире — я должен был играть в любимейшей пьесе, о которой я мечтал и которая мне снилась по ночам, роль дорогого, бедного дяди Вани.

Исполнение этой роли явилось важным этапом на моем актерском пути... С тех пор я поверил, что умею не только развлекать и смешить публику, но искренне и глубоко волновать ее...”77

Зельверович писал, что его привлекла в чеховской пьесе “богатая характеристика личности, психологически тонкой, полной чувства и настроения”, она рисует “роль из крови и костей, а благодаря возможности воссоздания <...> людей драмы в полном реалистическом значении этого слова” постановка открыла для исполнителей пути к новым художественным достижениям. В 1908 г., будучи в Москве, Зельверович встречался с Горьким и Станиславским, посещал спектакли МХТ, что оказало большое влияние на его творчество. Глубокое проникновение в “чеховскую тему” сделало Зельверовича признанным “чеховедом” среди польских актеров. «“Дядя Ваня”, — пишет Т. Позняк, — сросся с именем и талантом актера, который выйдя из краковской “школы”, передавал свой опыт другим театрам, а его появление на театральном горизонте Познани или Лодзи всегда было поводом для постановки какой-нибудь из пьес Чехова»78.

“Дядя Ваня” был возобновлен на краковской сцене 15 ноября 1907 г. в близкой к предыдущей режиссерской концепции. Название чеховской пьесы появилось на афишах Театра Мейского и 6 июня 1910 г. по случаю гастролей Зельверовича, в ту пору уже директора театра в Лодзи.

Одной из основных задач для создателей этого спектакля было строгое следование авторской воле, естественно, с учетом возможностей актеров. “Здесь нужно пережить собственной душой трагизм жертвы этих несчастных героев”, — утверждал Зельверович79. Успех постановки 1906 г. подчеркнули критические отзывы. К. Раковский писал, что “давно не видел на краковской сцене пьесы, сыгранной с такой отдачей, с таким проникновением в замысел автора”. Столь сильное впечатление на него произвела игра Юзефа Сосновского (Астров), что он, считая его главным героем пьесы, начинает с этого образа анализ спектакля80. Репортер “Пшегленда польского” Зыгмунт Стефаньский был убежден, что “Дядя Ваня” — лучший спектакль сезона 1906 г. 81 С удовлетворением отметил он, помимо выдающегося исполнения Зельверовичем роли Войницкого, игру Станиславы Высоцкой (Елена), Сильвии Юткевич (Соня), Мариана Едновского (Серебряков). По впечатлению того же Стефаньского, в спектакле постепенно нарастало ощущение пустоты существования героев, взорвавшейся конфликтом в третьем акте, в котором прозвучал выстрел Войницкого. Но, как писал В. Прокеш82, этот “бунт душ, разрывающихся между чувством долга и трагедией сердец <...> нашел непрочное убежище в <...> компромиссе с понятиями порядка и общественной этики”. Сказалась в отзывах рецензентов и традиция восприятия Чехова как писателя “бестенденциозного” и в силу этого “пессимистического”.

Отсутствие воли, тяги к решительным поступкам видел в героях пьесы Стефаньский: «Жизнь для них есть сила слишком независимая, чтобы они могли ее ухватить могучим напряжением воли, бороться последним напряжением нервов или мускулов, направить согласно своим мыслям; это даже не та “Ананке” греческой трагедии, слепая, но замечательная, сокрушающая борющихся героев, — это какая-то сила, которая искажает души, сердца и мысли, которую хотят поддержать безучастным страданием, устойчивой апатией, ленивая река, полная вод, несущая их не на трагическую смерть, а к большому морю тоски... Эти герои безнадежности не знают борьбы за осуществление

26

своих устремлений, желаний, мечтаний о счастье, не знают даже того, что русские каторжане называют “переменой участи”, желая выражения своей связанной воли хотя бы ценой еще худшего мучения»83.

Краковский театр показал “Дядю Ваню” в Познани (15 апреля 1907 г.), в 1908 г. — в Лодзи, Сосновце, Ченстохове, Калише. Почти одновременно с краковской состоялась премьера “Дяди Вани” во Львове — 24 февраля 1906 г. Режиссером спектакля выступил Максимилиан Венгжин, в роли Войницкого — Юзеф Хмелиньский, Астрова — Кароль Адвентович, Сони — Зофья Чаплинская. Как и его краковские коллеги, львовский критик Корнелий Макушиньский воспринял пьесу как “поэзию печали и тоски”84, а причину грусти чеховских героев склонен был видеть в специфической “российской неврастении”. Он сравнивает их с деревьями, корни которых подточены и “которые гибнут среди печального шелеста вянущих листьев”. Тяжело “людям-деревьям”, “но нужно жить, а чтобы жить, нужно трудиться, не зная отдыха”. Смысл этого труда львовский рецензент видел в христианском уповании на небеса, в спокойном, не отягощенном угрызениями совести ожидании смерти. Он приводит слова Сони, обращенные к Войницкому: “...и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы <...> увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную <...> Мы отдохнем!”. Последние слова актриса Чаплинская произносила очень громко, с вызовом, что, по мнению критика, шло вразрез с общим минорным тоном пьесы. Современный же исследователь, Т. Позняк, считает, что этот поступок актрисы — “скорее всего спонтанный, не согласованный с режиссером”, — был «бессознательным протестом против официальной интерпретации Чехова, выразительно обрисованной в рецензии театрального хроникера»85.

Событием во львовском спектакле стало участие К. Адвентовича, получившего широкую известность исполнением ролей как западноевропейского репертуара (Гамлет, Ромео, Дон Жуан), так и русского (Протасов, Нехлюдов, горьковский Нил). В образе Астрова актер запечатлел сильного, мужественного человека драматической судьбы. Игра Адвентовича дала повод К. Макушиньскому утверждать, что после постановки “Мещан” Горького ни одна пьеса на львовской сцене не имела такого успеха, как “Дядя Ваня”86. Спектакль был возобновлен 16 июня 1910 г. в связи с гастролями А. Зельверовича.

Варшавская премьера “Дяди Вани” состоялась 9 июня 1908 г. Постановку в Театре Малом осуществил режиссер и драматург Мариан Гавалевич. В спектакле приняли участие известный актер Эдмунд Вейхерт (Войницкий), Кароль Адвентович (Астров), Лаура Дунинувна (Елена Андреевна), Хелена Ланцка (Соня), Ян Гутнер (Серебряков), Януш Орлиньский (Телегин). Восторженный отзыв спектакль получил на страницах газеты “Свят”87: “Произведение поэта, поэта, который чувствовал очень глубоко, который в своей душе носил боль целого поколения”. По словам рецензента, Чехов показал “муки русской души <...> униженной и поникшей, изболевшейся в своей мрачной неволе и не пытающейся даже потрясать оковами”. Характерна связь, которая устанавливается здесь между Чеховым и Горьким: «Потом придет Горький и из этой самой души исторгнет громкий, трагический крик страдания, зажжет в ней огонь ненависти и бунта... Как история заклеймит власти, которые толкали русское общество на это отравленное “дно нищеты”? И какие усилия нужны, чтобы разбудить омертвевшую душу, оживить ее, воскресить в ней новую энергию, отвагу и любовь к жизни!» Успеху спектакля, по мнению критики, способствовала и блестящая игра актеров, проникшихся духом чеховской пьесы, и состоявшиеся за два года до того гастроли МХТ в Варшаве, питавшие творческое вдохновение Мариана Гавалевича.

27

Как и в случае с “Дядей Ваней”, инициатором постановки на польской сцене “Вишневого сада” выступил краковский театр. Премьера состоялась 3 ноября 1906 г. с участием таких актеров, как Станислава Высоцкая (Раневская), Александр Зельверович (Лопахин), Хелена Аркавинувна (Варя), Бородич (Аня), Собеслав (Гаев). В дни премьеры в “Часе” появилась большая статья известного режиссера и драматурга Адама Гжималы-Седлецкого “Перед новой постановкой в Театре Мейском”, в которой сделана попытка некоего подведения итогов популярности Чехова в Польше. В расширенном варианте эта работа под названием “Антон Чехов” была опубликована в сборнике “Славянский мир” в 1907 г.88 «Последние годы XIX века, — читаем в статье, — были для новеллиста периодом, в котором грусть, меланхолия и отчаяние, рождающиеся в его творчестве, вытекли сердечной струей в русло того отчаявшегося и всеобщего состояния, которое переживала душа “лучшей России”». По мнению Седлецкого, “с ходом времени обнаружилось, что эти психо-исторические мотивы в творчестве Чехова заслонил герой новой волны — Горький”. Это было причиной того, «что прежний интерес к Чехову утратил уже привкус экзотичности, “оригинальности”, перед зрителем явился художник равнодушный к привычной злобе дня». Критик отмечает, что «в Польше “изменившийся” Чехов известен мало», что “печатают только Чехова-юмориста, поэтому читатель наш, за исключением трагикомизма отдельных сатир, не чувствует подлинного Чехова, поэта грусти”. Вместе с тем он пытается доказать, что в творчестве Чехова не было безнадежности, и решительно возражает Д. Мережковскому и Л. Шестову, видевшим в его произведениях выражение индифферентизма и тоскливой безысходности. Седлецкий опровергает утверждение Мережковского, что Чехов не связан ни с прошлым, ни с будущим России. “Что это не так, — пишет он, — можно доказать на примере Пети Трофимова”. И, приведя обращенные к Ане слова Трофимова (“Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом”), заключает: “В ком живет такая горячая жажда искупления грехов прошлого, того нельзя обвинить в безразличии к нему. Не были равнодушны к прошлому и будущему ни лучшие из героев Чехова, ни сам их создатель”.

Слова чеховских героев о страдании как некоей ступени очищения и подъема не раз получали в польской критике нравственно-религиозную окраску. По-своему пытался сформулировать эту мысль и Седлецкий, писавший, что “страдание становится религией во взглядах Чехова; через целеустремленное сознание человек должен прийти к высшей форме развития”. Соответственно отсюда делается характерный вывод: “...философский взгляд Чехова роднит его с историей польской общественной мысли. Впрочем, не только в области философии Чехов является наиболее близким для поляков среди всех современных русских писателей”.

Обращаясь к “Вишневому саду”, Седлецкий подчеркивает, что “героем пьесы является земля... идет процесс, суть которого сотрясает сейчас всю Россию”. Сам же критик понимает этот процесс не как смену в ходе истории “экономических форм” и отношений, но как утрату в “душах сегодняшних наследников твердых помещичьих позиций”. Именно эту “правду исторического момента”, по его мнению, “Чехов раскрыл за несколько лет до аграрного проекта в Думе”.

Не коснувшись непосредственно актерского исполнения в краковской премьере, Седлецкий лишь отметил как глубоко положительный сам факт появления на подмостках нового произведения писателя, обладающего даром создания “живых душ”.

28

Зато подробный разбор спектакля дали другие рецензенты, признавшие его полным провалом. Главная причина провала виделась в абсолютном непонимании Чехова-художника актерами и режиссурой. К. Раковский писал, что “Чехов-художник, Чехов-поэт, тонкий и проникновенный мастер”, в спектакле “исчез без следа. Пропала также без следа большая и чистая простота художественных средств, являющаяся существеннейшим качеством поэзии и таланта Чехова”. А их место занял “комедийный анекдот без содержания и значения, в сценическом своем выражении растянутый, утомительный, угнетающий скукой и равнодушием”. Упрекая режиссуру в бездумном подходе к “Вишневому саду”, Раковский резко отозвался об игре некоторых актеров, прибегавших к жеманству, форсированному голосу, аффектированным жестам — элементам, глубоко чуждым эстетике Чехова. Даже участие таких мастеров, как Зельверович, Сельский, Аркавинувна, не спасло спектакля89.

Газета “Глос народу” писала: «Такие произведения, как “Вишневый сад” или “Дядя Ваня”, нужно играть с большой простотой и естественностью; у нас же преобладает в игре искусственная аффектация, которая замазывает тончайшие черты и снижает весь художественный уровень пьесы»90. Как считает Т. Позняк, «причины неудачи краковской постановки “Вишневого сада” следует искать не только в искаженной идейно-художественной концепции, но прежде всего в ошибочной и безосновательной трактовке всего творчества Чехова как пессимистического и что менее всего соответствует действительности — бестенденциозного»91. Исследователь подчеркнул, что в этой трактовке значительную роль сыграл близкий к театру Гжимала-Седлецкий, видевший трагедию чеховских героев в утрате ощущения себя помещиками, владельцами вишневых садов.

7 марта 1912 г. “Вишневый сад” в постановке Владислава Кандлера показал своим зрителям театр в Познани. Об этом спектакле Казимеж Домбровский впоследствии писал: «Постановка “Вишневого сада” опиралась на образцы Московского Художественного театра. Натуралистические детали, употребленные в преувеличенной форме, не нашли признания...”92 Судя по отзыву историка лодзинского театра, и тамошняя постановка “Вишневого сада” не имела успеха93.

Для краковского театра память о неудаче была столь сильна, что он вплоть до 1914 г. не помышлял о новой постановке “Вишневого сада”. Но работа над чеховской драматургией в театре продолжалась, и 2 марта 1907 г. впервые была показана “Чайка” (перевод Г. Баумфельда). В спектакле были заняты Фаустина Крысиньская (Аркадина), Мелевский (Треплев), Максимилиан Венгжин (Шамраев), Собеслав (Тригорин), Ирэна Сольская (Нина Заречная), Александр Зельверович (Дорн). Как и “Вишневый сад”, этот спектакль постигла неудача. Видимо, стремясь учесть уроки предыдущего неуспеха, в театре перегнули палку — стали играть в некую чрезмерную естественность, ища то самое “настроение”, в отсутствии которого упрекала критика постановку “Вишневого сада”. «Для “настроения” две трети диалога произносились так, что если бы не подсказки суфлера, то ничего не было бы слышно», — писал рецензент “Пшегленда польскего” Юзеф Флах94. По его мнению, премьера не открыла ничего нового в Чехове: «...видя за год до того “Дядю Ваню” и недавно “Вишневый сад”, знали мы уже тогда “Чайку”... Даже сама “Чайка” зоологически напоминает “Дикую утку” Ибсена». Единственным новым моментом в пьесе Чехова является «снедающая молодого поэта ненависть к славе старшего... Это момент и новый у Чехова и вообще занимательный... кроме этого, нет нового в “Чайке” на этом выцветшем, лишенном живых красок фоне».

29

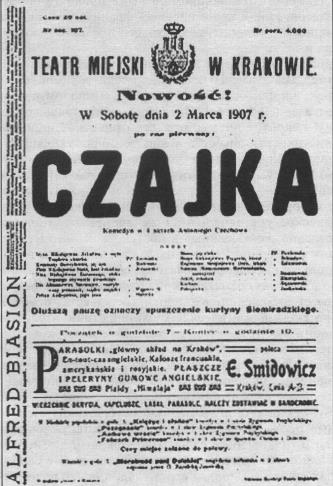

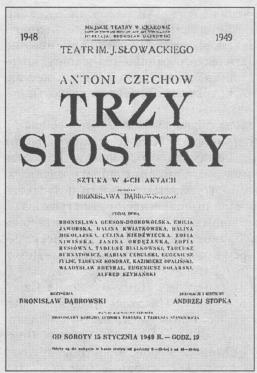

АФИША СПЕКТАКЛЯ «ЧАЙКА»

Краков, Театр Мейский

Премьера 2 марта 1907 г.