- 83 -

“СООБРАЗНО ВРЕМЕНИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ...”

(Творческая история романа “Обрыв”)

Исследование Л. С. Гейро

Изучение творческой истории романа “Обрыв” возможно в двух направлениях. Первое — рассмотрение (на основании сохранившихся документов) разных этапов создания романа, начиная с 1849 г., когда впервые возник его замысел, и кончая созданием критического эссе Гончарова «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» (1872). Второе — более глубокое — исследование творческого движения писателя на протяжении более чем двадцати лет, ознаменованных в его личной судьбе и в жизни России крутыми и неожиданными поворотами, не поддающимися однозначно-прямолинейной оценке. В первом случае перед нами событийно-хронологическая канва. Во втором — путь и судьба одного из самых загадочных русских писателей XIX в.

Попытаемся совместить два эти аспекта с тем, чтобы подвергнуть историю создания романа разностороннему анализу и прийти к необходимому для подведения некоторых итогов синтезу.

Основное внимание уделяется тому пути, которым романист долго и мучительно, отбрасывая один за другим разные варианты, шел к окончательному решению. Так вырисовывается объективная картина возникновения замысла, его движения, столкновения порою взаимоисключающих идей, выявляются периоды творческих взлетов, когда роман представляется автору близким к завершению, и — напротив — затяжных пауз, исполненных апатии, безнадежности или отчаяния, с характерным гончаровским признанием-вздохом: “бросаю перо”. Обнаруживается ряд общественных и личных обстоятельств, стечение которых оказывает на писателя по временам обнадеживающее, по временам — удручающее воздействие. Определяются личные симпатии и антипатии романиста, его привычки, пристрастия, его реакция на так называемые “мелочи быта”, житейские неурядицы, которые стороннему наблюдателю представляются незначительными, а для Гончарова были решающими в формировании его внутреннего психологического состояния и, следовательно, — творческого тонуса. В этом смешении разнородных и разномасштабных фактов общественного и личного бытия писателя вырисовываются факты главные и второстепенные, обстоятельства случайные и закономерные. Но в центре всегда стоит единственно важное: упорное и настойчивое следование своему призванию как исполнению общественного и нравственного долга. Преодолевая множество субъективных и объективных препятствий, среди которых на первом месте — всегдашнее отсутствие времени для творческой деятельности (“весь век на службе из-за куска хлеба!”1*), Гончаров упорно продолжает “вдумываться

- 84 -

в суть жизни, в ее коренные основы” (VII, 369) и, в конце концов, завершает свой роман.

В основу предлагаемой работы положены документальные материалы. Это прежде всего — рукописные варианты романа, занимающие почти двадцать печатных листов, т. е. около трети общего объема печатного текста (всего черновая рукопись “Обрыва” состоит из более чем пятисот двойных листов большого формата1*). Кроме того, документальную основу данного исследования составляют письма Гончарова (в том числе неопубликованные), его статьи, а также мемуарные и эпистолярные свидетельства современников писателя2*.

Наличие ряда трудов, посвященных общим и частным вопросам истории создания “Обрыва”, избавляет от необходимости рассматривать те особенности творческой работы романиста, которые привлекали внимание исследователей, начиная с первых десятилетий XX в., когда Е. А. Ляцкий впервые ввел в читательский обиход фрагменты черновой рукописи романа, и до наших дней1.

Общее название настоящей работы, как и названия всех четырех ее глав ориентированы на важнейшие аспекты эволюции гончаровского замысла и, являясь либо точной цитатой из сочинений романиста, либо парафразой его принципиально важных высказываний, определяют основные направления творческого движения писателя.

В 1879 г. в статье “Лучше поздно, чем никогда” Гончаров заметил: “Всего страннее, необъяснимее кажется в этом творческом процессе то, что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали <...> как будто сами собою группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни!” (VIII, 138). Несколько ранее, анализируя картину И. Н. Крамского “Христос в пустыне”, он подчеркнул, что в искусстве важен “тот образ, краски и тон, какой установил исторический взгляд и какой осветила фантазия” (VIII, 74). Изменение “микромира” последнего гончаровского романа в связи с эволюцией его “макромира”, т. е. общего замысла, подверженного разнообразным историческим и социальным воздействиям, до сих пор или вовсе не исследовалось, или трактовалось в узко социологическом аспекте в связи с так называемым политическим “поправением” писателя в 1860-х годах. Эволюция замысла романа в целом, как и отдельных его героев, изучалась преимущественно в плане идейной эволюции писателя. “Диалектика воззрений и творчества Гончарова была сложна, его творческий путь труден и непрямолинеен. Вовлекаясь в общественную борьбу, он терял равновесие, допускал уклоны вправо, становился в противоречие с самим собою. Порой он подпадал под прямое давление реакционных правительственных и общественных кругов”, — писал Н. К. Пиксанов2. Синхронные формированию и воплощению замысла изменения поэтики “Обрыва” рассматривались в основном с негативной оценкой. Своеобразие романа нуждалось в объяснении, и его находили в движении Гончарова вспять, от реализма к романтизму: “...реалистический метод писателя пришел в явное противоречие с мировоззрением великого романиста, и преодолеть это противоречие Гончаров не смог”3. “Но опасности для романиста, — утверждал другой исследователь, — были не столько в романтизме, который как-никак сообщал действию большую увлекательность, сколько в реакционной политической тенденции”4. Из сопоставления последнего романа Гончарова с произведениями Тургенева, Л. Толстого, Достоевского делался вывод: “Новый строй русской жизни не захватил его в свой

- 85 -

ДОМ А. А. КИРМАЛОВОЙ, СЕСТРЫ ГОНЧАРОВА

(С. ХУХОРЕВО АРДАТОВСКОГО УЕЗДА, СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)Фотография М. Ф. Суперанского (?). Конец XIX — начало XX в.

Литературный музей, Москва

Во время пребывания на родине в 1849 г. Гончаров посетил

свою сестру Александру Александровну Кирмалову

СИМБИРСК. ДОМ, ГДЕ РОДИЛСЯ ГОНЧАРОВ

(ДО ПЕРЕСТРОЙКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В 1898 ГОДУ)Фотография Степанова. Симбирск

Литературный музей, Москва

«План романа “Обрыв” родился у меня в 1849 году на Волге, когда я после четырнадцатилетнего

отсутствия в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости,

новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это расшевелило

мою фантазию, и я тогда же начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался

обработкой у меня в голове другой роман — “Обломов”» («Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”»)

- 86 -

водоворот и не вызвал в нем той глубочайшей ломки, которую пережили прозаики пореформенной эпохи. Талант Гончарова оказался неподатлив на впечатления, возбуждаемые современной ему действительностью”5.

Так “Обрыв” оказывался на обочине движения русской литературы к нравственно-философскому роману. Лишь в самое последнее время были сделаны попытки уйти от понимания Гончарова преимущественно как обличителя “обломовщины” и ввести его в круг писателей, задумывавшихся о проблемах общечеловеческих, осмыслить его творческое наследие как явление исключительного эстетического, нравственного и философского масштаба, рассмотреть его героев в кругу “вечных образов” мировой литературы6. Наука о Гончарове готова была пойти по этому пути еще в 20-х годах нашего века, однако небрежение собственными духовными богатствами привело к тому, что только теперь чудом сохранившаяся рукопись книги выдающегося русского филолога Б. М. Энгельгардта, впервые наметившего этот путь еще 70 лет назад, печатается на страницах настоящего тома “Литературного наследства”. Появилась возможность вернуться к принадлежащим еще XIX в. характеристикам, данным творчеству Гончарова такими разными по своим политическим, философским и эстетическим воззрениям критиками, как А. В. Дружинин, Ап. Григорьев, В. В. Чуйко, Д. С. Мережковский, и объективно оценить их вклад в литературу о Гончарове. В аспекте изучения творческой истории “Обрыва”, т. е. в осмыслении пути, которым шел Гончаров от частного к общему, от явления к сущности, особое значение имеет высказывание Мережковского: “Каждый из характеров, созданных Гончаровым, — громадное идеальное обобщение человеческой природы. Обобщение, скрытая идея поднимают на недостижимую высоту микроскопические подробности быта, делают их художественными, прекрасными и ценными <...> Он разлагает художественным анализом ткань жизни до ее первоначальной клетки, из которой вышло все, весь организм общества. Вместе с тем он обладает могучей способностью творческого синтеза: воображение его создает отдельные миры эпопей и потом соединяет их в стройные системы. Он показывает, что одним и тем же вечным законам добра и зла, любви и ненависти, которые производят в истории перевороты, правят солнцами, подчинены и мельчайшие, для толпы незримые, атомы жизни”7.

Первая глава нашего исследования посвящена наиболее, казалось бы, изученной, но до сих пор вызывающей активный интерес проблеме соотношения двух художников: героя и автора романа. Здесь рассматриваются поиски Гончаровым “идеала” и осмысление им проблемы “выбора”, с особой остротой встающей перед личностью в кризисные эпохи, а также центральная для уяснения нравственно-философской концепции писателя тема самоопределения художника в быстро меняющемся мире. Основы исторической концепции романиста определяются его формулой, утверждающей губительность попыток “измерять события по своим карманным часам, а не по циферблату истории” (VI, 438). Эта формула — парафраза слов Райского из не вошедшей в окончательный текст романа главы: “...история делает дело по своему циферблату, а не по нашим карманным часам”8.

Вместе с проницательным и глубоким замечанием романиста, сделанным через 10 лет после завершения “Обрыва”: “... Волохов говорит именем правды, разума и свободы”, но он “заблуждается в значении этих понятий...” (VIII, 127), суждение Гончарова о “циферблате” истории стало объективной основой второй главы, в которой рассматривается идейное и нравственное противоборство Веры и Марка.

Этические искания Гончарова определяют основное содержание третьей главы, где на материале черновой рукописи романа в ее сопоставлении с окончательным текстом затронуты вопросы религиозного сознания Гончарова.

- 87 -

Исследованию того, как на страницах рукописи “Обрыва”, особенно двух его последних частей, осуществлялся глубоко охарактеризованный Мережковским процесс “идеального обобщения человеческой природы”, посвящена последняя глава, где широко используется не только окончательный, но первоначальный, черновой текст романа.

На протяжении всей работы роман “Обрыв” в разных его аспектах сопоставляется с произведениями Л. Толстого, Достоевского и с творениями крупнейших поэтов-лириков середины XIX в. как близкий им по высокому пафосу осмысления и воплощения общечеловеческих идеалов, отражению конкретно-исторических и национально-этических проблем и коллизий времени.

———

Между представлением настоящей работы в редакцию “Литературного наследства” и ее публикацией прошел немалый срок, в течение которого продолжали появляться разнообразные труды о Гончарове9. Исследователи получили не реализованную еще в полной мере возможность обсуждать такие ранее запретные темы, как преломление в творчестве Гончарова “русской идеи”, своеобразное решение им “русских вопросов”, христианскую проблематику его романов и мн. др.1* Автор настоящей работы лишь бегло касается некоторых из них и оставляет за собой возможность специально остановиться на них в будущих работах, сохраняя текст данной статьи в том виде, каким он был представлен “Литературному наследству” несколько лет назад.

I. ГЕРОЙ И АВТОР

“Обрыву” суждено было стать последним романом Гончарова. Автор, разумеется, не мог знать этого в годы, когда замысел еще только формировался. Но некое предощущение творческого завещания, воплощенного в нем, у Гончарова, по-видимому, было. Об этом говорят его письма 1850-х годов к И. С. Тургеневу и в особенности к И. И. Льховскому. Может быть, такое провидение будущего связано с идеей исповедальности, заложенной уже в первоначальном названии романа — “Художник”. Не являлся ли замысел “Художника” в первую очередь попыткой самоопределения? Эта тема развивается и относительно подробно рассматривается в письмах романиста. Начиналась она, признается Гончаров, с тоски “по том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне и за которым, чувствую, буду всегда гоняться, так же бесплодно, как гоняется за человеком его тень” (VIII, 211). “Артистический идеал” писателя — “изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста” — заключал в себе и “серьезные стороны” самого Гончарова. Первоначальная идея будущего романа ретроспективно изложена в письме автора к С. А. Никитенко от 21 августа/2 сентября 1866 г., то есть на рубеже нового перелома замысла, когда Райский не только отодвигался на периферию повествования, но и определилось намерение Гончарова “не осмеять, а представить его во всей уродливости” (VIII, 318). В этом письме — и близкая Достоевскому мечта о “положительно прекрасном человеке”, и попытка ввести героя в контекст “вечных образов”, и апелляция к “двум гигантам”: Сервантесу и Шекспиру, и важная в социальном

- 88 -

и эстетическом планах мысль о воздействии “отрицательного направления” на “общество и литературу”.

Как видим, замысел громаден. Даже не воплощенный, он отражает всегдашнее, начиная с первых опытов Гончарова, тяготение писателя к синтезу общественно-исторических и нравственных проблем и к воплощению драматических коллизий в рамках одной человеческой жизни. “Сужая” впоследствии идею всемирности и всечеловечности до масштабов российских, Гончаров настойчиво и неоднократно утверждает за собой право рассматривать свои романы как эпопею русской жизни трех десятилетий. “Я <...> вижу, — писал он, — не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, — к другой <...>” (VIII, 107).

В какой-то мере столь мощная концентрация связана с уникальными обстоятельствами возникновения замысла гончаровской “трилогии”. Как известно, его романы задуманы на протяжении всего нескольких лет: 1845—1849. За это время выходит “Обыкновенная история” (1847); весной 1849 г. публикуется “Сон Обломова” — “увертюра” (VIII, 111) второго романа; летом того же года рождается замысел будущего “Обрыва”. Предварялся этот удивительный взрыв творческих идей неосуществившейся попыткой создания романа “Старики” (1843—1844), о котором нам известно из писем к Гончарову В. А. Солоницына. 1 декабря 1843 г. Солоницын писал ему: “... Вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант”13. Сам автор вовсе не был в этом уверен: написанное было, по всей вероятности, им уничтожено и никогда (в известных нам документах) он ни словом не обмолвился о неосуществленном замысле.

Откуда такая требовательность к себе в самом начале писательского пути у безвестного чиновника Министерства финансов, произведенного в 1840 г. в титулярные советники за “отлично-усердную” службу14? Какова природа этого явления, давшего русской культуре три замечательных романа, задуманных в течение каких-то пяти-шести лет и читаемых во всем мире уже более чем столетие? Ответ на этот кардинальный для понимания творчества Гончарова вопрос еще не найден.

1

Широкая синтезирующая идея, привлекавшая автора “трилогии”, должна была проявить себя во многих аспектах, но уж в одном-то обязательно. Речь идет о названиях романов. Сведениями о возникновении первого из них — “Обыкновенной истории” — мы не располагаем (рукопись не сохранилась). Но авторское его толкование известно из письма Гончарова к А. А. Краевскому от 12 мая 1848 г.: “...обыкновенная история значит история — так по большей части случающаяся, как написано” (VIII, 194). Заложенный в заглавии обобщающий смысл подтвержден авторским разъяснением. Отчетливо выявленный социальный акцент предполагался в следующем романе, долгое время известном в литературных кругах под названием “Обломовщина”15. Здесь на первый взгляд наблюдаем как будто бы обратное явление: замысел движется от общего к частному — в окончательном тексте названием становится фамилия главного героя, т. е. нечто индивидуальное, единичное. Однако трагедия человека, погребенного под тяжестью всероссийской “обломовщины”, оказалась столь мастерски и глубоко воссозданной, что герой воспринимался как своего рода символ, а общественно-историческое явление, его породившее, стало предметом специального обсуждения в известной добролюбовской статье, где роман был оценен как “произведение русской жизни, знамение времени”16.

- 89 -

Долгое время конкурировавшие между собой условные названия последнего романа — “Художник” и “Райский”, разумеется, не сопоставимы по уровню заложенного в них обобщения. То же можно сказать и о возникшем на одном из завершающих этапов авторской работы намерении назвать роман именем Веры. В двух последних случаях (“Райский”, “Вера”) речь может идти об уточнении места того или иного героя в системе романа. В первом же (“Художник”, а затем — “Обрыв”) — о концепции, о явлении. Определившееся летом 1868 г. окончательное название — не только обобщающее, но и с явным социально-политическим подтекстом, — свидетельство кардинального поворота замысла. “Обрыв” посвящен трагедии поколения, занятого напряженными поисками своего места в истории и в обществе, но не нашедшего его и оказавшегося на краю пропасти. Если в этом ракурсе, руководствуясь владевшей Гончаровым идеей отражения нескольких эпох русской жизни в его романах, рассматривать движение авторской мысли на протяжении десятилетий творческого пути писателя, то нельзя не заметить, что движение это оказалось зашедшим в тупик.

Не в этом ли причина резкой критики “Обрыва”, исходившей из самых разных слоев общества? Исторический пессимизм — плохая опора для писателя да еще в кризисные моменты жизни его отечества.

Творческое развитие Гончарова проходило на сложном социально-психологическом фоне. На протяжении всей своей долгой жизни писатель остро ощущал некую социальную инородность в том круге, где он, по происхождению — из купцов, по общественному положению — чиновник, да еще и цензор, т. е. “лицо не популярное” (VIII, 269), оказался в силу своего литературного призвания. В минуты откровенности он рассказывал, как “должен был с неимоверными трудами создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие <...>” (VIII, 211—212). Даже после создания “Обыкновенной истории” и “Обломова” Гончаров продолжает сомневаться в своем призвании: “...не есть ли писанье романов и вообще изящное творчество — роскошь, а не долг? <...> не лучше ли выбрать что-нибудь посуровее: например, служить?” (VIII, 291). Было у Гончарова и выстраданное им обоснование таких сомнений. В 1860 г., говоря о литературе, он замечает: “Только ведь со времени Гоголя начали видеть в писателе-художнике что-то серьезное, нужное и важное. Мог ли я задаться мыслью, что это мой долг и призвание — особенно пять, шесть лет тому назад” (VIII, 286). Через 16 лет, рассуждая в письме к П. Д. Боборыкину о судьбе актеров, он вновь свидетельствует: “...в старину и писатели считались в низшем ранге в общественной иерархии” (VIII, 454).

Не стоит забывать, что иерархическое мышление безусловно насаждалось в той среде, где рос и воспитывался Гончаров, и нельзя с уверенностью сказать, что писателю удалось бесследно вытравить его из своего социального сознания. С одной стороны, он сам отважно перерубил собственные социальные корни (отвергая естественную для своего происхождения купеческую карьеру, он покинул, не доучившись, Московское коммерческое училище и поступил в университет), а с другой, надо полагать не без внутреннего раздражения, всю жизнь наблюдал проявления барского дилетантизма с его “богатством и сибаритизмом”17. Характеристика дилетантизма, прозвучавшая в споре Райского с Волоховым (V, 276), в конце 1860-х годов воспринималась, возможно, как общее место, но для Гончарова она имела важное, сугубо интимное содержание, поскольку своим возникновением обязана была все тем же попыткам самоопределения художника. Дилетантизм же, по Гончарову, — это омертвление самой идеи общественного служения.

Вынужденный более тридцати лет жизни отдать тому, “чего не умел или не хотел делать”, — чиновничьей карьере, романист мог лишь короткие месяцы летних отпусков посвятить тому, “чем хотелось и чем следовало” заниматься18, — литературному творчеству. Признание в письме к Тургеневу от 28

- 90 -

марта 1859 г.: “Я <...> рою тяжелую борозду в жизни <...> служу искусству, как запряженный вол <...>” (VIII, 259, 260) — не было рассчитанной на сочувствие смелой метафорой.

Не следует, однако, думать, что литературный труд был для Гончарова чем-то вроде нравственной аскезы. Отнюдь. В его письмах мы находим весьма любопытные высказывания, проливающие яркий свет на причины его обращения к теме “Художника” и помогающие понять некоторые аспекты личности его героя. “Творчество — своего рода эпикуреизм, — пишет он в июне 1860 г., — наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения — как Вы ни оспаривайте: творчество — это высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма <...>” (VIII, 285). Нередки и признания, утверждающие его органическую необходимость: “...писанье для меня составляет такой же необходимый процесс, как процесс мышления, и поглощать все в себе, не выбрасываться — значит испытывать моральное удушье” (VIII, 233). Так возникает у романиста естественная потребность исследовать психо-физиологические основы творческого процесса. На страницах рукописи “Обрыва” сохранились многочисленные свидетельства разнообразных попыток их интерпретации. Вот одна из них:

“Вся жизнь для него не такова, как для других. Она становится в образах около него, кажет ему ряд картин, характеров, освещает их ярким колоритом — и велит писать ее. Ему дан ряд ощущений и впечатлений. Это минуты, но в минуты он испытывает все, что другие проживают в года. Ему велено ловить невидимые нити связей, ход и работу страстей, внутренний процесс жизни и отражение его на видимых явлениях”19.

Как итог многолетних размышлений Гончарова о природе художественного творчества можно рассматривать “программу” к 4-й главе V части “Обрыва”: “В этом разнообразии типов, лиц, противуположностей, крайностей, в которых он являлся попеременно в письмах и тем заставлял подозревать себя то в страстности, то в холоде, то в лукавстве, то в жестокости — он один — и то смутно угадывал, что у него — натура поэта, носящая все эти типы и что ему выражать их следует не в письмах, а каждого отдельно в формах особенных”20. Едва ли применимая к герою романа, не пошедшему в своей литературной деятельности далее слова “Однажды...”, эта “программа” во многом определяет натуру Гончарова — так же, как эта последняя вырисовывается из писем романиста, относящихся ко времени его работы над “Обрывом”.

Еще в начале 1850-х годов Гончаров ищет способы диалектического рассмотрения проблемы: изучая “явление”, он стремится познать “сущность” (VIII, 213). Во всех его высказываниях прослеживается мысль о внутреннем динамизме, свойственном творческой личности и творческому сознанию вообще. Не позднее 1858 г. на страницах черновой рукописи романа появляется запись — признание Райского: “...спокойствие в организме меня душит — мне нужно вечное движение, вечная новизна, жизнь должна играть, кипеть и биться около меня...”21 Близкая мысль, в концентрированной, что естественно для философской поэзии, форме была выражена в стихотворении Е. А. Баратынского “Мудрецу” (1840):

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,

Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.

Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,

Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно.

Тот, кого миновали общие смуты, заботу

Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;

Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,

Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

- 91 -

Значение такого рода общности, определяемой обращением двух художников, поэта и прозаика, к проблемам творческого сознания, трудно переоценить. В понимание центральных гончаровских образов — Обломова и Райского, в осознание диалектической связи покоя и движения в романах Гончарова она вносит существенно важные оттенки.

“Неопределенный, туманный” в первый период создания романа, “сложный, изменчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшийся постепенно, с ходом времени, которое отражало на нем все переливы света и красок, то есть видоизменения общественного развития”, Райский никак не давался Гончарову, который “должен был его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктом, глядя то в себя, то вокруг..” (VIII, 106). Это свидетельство требует особого внимания, поскольку указывает на конкретные источники авторской концепции образа.

Несколько забегая вперед, подчеркнем, что проблемы искусства лишь в бурные 1860-е годы могли показаться устаревшими или, по меньшей мере, не актуальными. Утрата интереса или хотя бы ослабление тяги к искусству и шире — культуре — чревата катастрофическими последствиями, в первую очередь, — для нравственного состояния общества. Гончаров не формулировал эту мысль прямо, но внутреннее ощущение такой опасности у него было. Вопросы, подобные прозвучавшим в статьях Писарева: “Отчего мы не можем и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для нас не существует? <...> Почему, на каком основании, мы будем помнить и уважать прошедшее нашей литературы?”22 — вызывали резко негативную реакцию Гончарова, стимулировали его стремление противостоять эстетическому и историческому нигилизму.

2

В то время, как процесс возникновения социально-политических взглядов людей, подобных Райскому, был в русской литературе достаточно хорошо изучен, механизм формирования особой психологии художника, “с преобладанием над всеми органическими силами человеческой природы силы творческой фантазии” (VI, 443), а также характер ее жизненных проявлений автору “Обрыва” приходилось открывать почти самостоятельно.

В 1869 г. Гончаров в неизданном тогда «Предисловии к роману “Обрыв”» писал о Райском:

«Для этого этюда мне особенно послужил тип “неудачника”-художника, у которого фантазия, не примененная строго к художественному творчеству, беспорядочно выражалась в самой жизни <...> У серьезных художников все это бешенство и вакханалия творческой силы укладывается в строгие произведения искусства. Но и затем остается еще у людей, щедро наделенных фантазией <...> этот избыток ее, который кидается в жизнь, производя в ней капризные, будто искусственные явления, кажущиеся для простого наблюдателя нелепою эксцентричностью» (VI, 444). В разные годы романист называл несколько современников, в какой-то степени послуживших прообразом Райского. Это В. П. Боткин, М. Ю. Виельгорский, Ф. И. Тютчев. Но ни разу не прозвучало в его признаниях имя еще одного человека, к которому цитированная характеристика представляется вполне применимой. Это один из самых ярких и своеобычных людей эпохи — А. А. Григорьев1*. Период его работы над “Одиссеей о последнем романтике” (в стихах и прозе; 1857—1862) совпадает с принципиально важными этапами, пройденными Гончаровым на пути осмысления его “художника”. Здесь рождалась авторская концепция романтического характера, подвергалась анализу любовь “человека века” (Ап.

- 92 -

Григорьев), рассматривались особенности психики, мироощущения и взаимоотношения художника и среды, т. е. вопросы, в неменьшей мере занимавшие тогда и Гончарова.

Во второй половине 1850-х годов закладываются основы детальной характеристики душевного склада гончаровского героя (она формировалась прежде всего в результате самонаблюдений автора), воплощается в жизнь “программа” Райского. Так называл Гончаров 15-ю главу I части романа, где повествуется о юношеской любви героя24. На ее страницах впервые были сформулированы важнейшие моменты психологической характеристики Райского, заложен фундамент будущего конфликта. Именно здесь начало мучительного пути героя к познанию самого себя.

“Зачем дана мне эта бурливая цыганская жизнь? — раздумывал он. — Зачем эта масса явлений? Зачем не привязываюсь я крепко ни к кому? Зачем меняюсь, играю как будто поневоле какую-то бешеную игру жизни? Не затем ли, чтоб она служила материалом созданиям, чтоб выражала не жизнь, а многие жизни? Но ведь есть художники, которые ведут не хмельную, а трезвую жизнь... Стало быть, это воображение необузданное: узда ему труд и искусство!”25

Ориентация на широкий круг проблем, определяемых и объединяемых понятием “художник”, вовлекает в сферу изучения творческой истории “Обрыва” многообразный культурный фон эпохи. Благодаря работам Б. М. Эйхенбаума сейчас уже кажется очевидной зависимость “художественного опыта” Толстого в период создания романа “Анна Каренина” от лирики Тютчева и Фета26, немало сказано о связи с поэзией романов Тургенева и Достоевского. Особое место, занимаемое последним гончаровским романом в его “трилогии”, во многом определяется тем, что, воплощая трагические коллизии в жизни своих героев, писатель использовал выдающиеся достижения лирической поэзии в области познания мятущейся души современного человека.

Речь идет, разумеется, не об отдельных поэтических реминисценциях, которых множество и в других романах Гончарова, а об интересующем автора “Обрыва” способе художнического восприятия мира и типе личности, формирующемся в процессе такого восприятия.

Перед нами раскрывается уникальное явление: один из крупнейших русских прозаиков не только оказывается под сильнейшим воздействием творчества поэтов-современников, но и в определенной степени предвосхищает лирический субъективизм поэтов будущего, в частности, например, А. Блока, с его исповедальными циклами-поэмами. Одно из объяснений тому — вскрывающийся при анализе рукописи “Обрыва” глубинный напряженно-психологический автобиографизм, свойственный первоначальному этапу работы над романом. Именно в этом ракурсе творческих поисков Гончарова возможности прозы представлялись ему недостаточными: для воплощения на страницах романа сокровенных порывов художнической натуры, пытающейся познать себя и определиться в быстро изменяющемся мире, необходима была та “лирическая дерзость”, о которой в 1857 г. писал Л. Толстой, характеризуя стихи Фета, — “свойство великих поэтов”27.

Непосредственно и открыто Гончаров обратился в своем романе к поэзии лишь однажды. Но сколь значительным было это обращение!

Начиная с 1858 г., т. е. еще в тот период, когда роман должен был называться “Художник” (или “Райский”), эпиграфом к нему на первой странице28 было выставлено воспроизведенное на языке оригинала стихотворение Г. Гейне “Nun ist es Zeit, dass ich mit Verstand...”1* На этом этапе гейневское стихотворение должно было, видимо, служить самому Гончарову камертоном, по которому настраивалось и проверялось звучание лейтмотива “Художника”.

- 93 -

“ОБРЫВ”

“Примечания” Гончарова к рукописи романа, переданной автором в Имп. публичную библиотеку

Автограф, 1887

Российская национальная библиотека, С.-Петербург

- 94 -

Именно в этом стихотворении Ап. Григорьев, определяя в 1859 г. основной мотив поэзии Гейне, от которой, по его словам, “нам еще не дано <...> отрешиться”, находил “ключ к объяснению” “современного, болезненно настроенного человека”; “За искренность <...> исповеди” поэта, — писал он, — “поручится всякий, кто жил жизнию сердца”29.

В окончательном тексте “Обрыва” стихотворение Гейне, как известно, приведено в 23-й главе V части уже на двух языках. Здесь оно дано как эпиграф к будущему роману Райского. Это было принципиально новое решение, давшее другую жизнь гейневскому стихотворению в произведении Гончарова.

Писатель отвергает опубликованный еще в 1853 г. перевод Ап. Григорьева, где были подчеркнуты переводчиком, казалось бы, очень важные для характеристики Райского мотивы: “Романтический стиль отражался во всем, // Был романтик в любви и в искусстве я...”30 Он игнорирует хорошо известный ему перевод Ап. Майкова31 и обращается к А. К. Толстому с просьбой перевести стихотворение Гейне32. По-видимому, Гончаров хотел получить перевод, в котором бы явственно прозвучали трагические ноты подлинника, утраченные и Ап. Григорьевым и Ап. Майковым. И хотя запомнившиеся романисту немецкие строки (во многих письмах он “примеряет” их к себе) не находят вполне адекватного перевода у А. К. Толстого, трагическое звучание оригинала пронизывает русский текст и бросает отсвет на весь роман:

И что за поддельную боль я считал,

То боль оказалась живая —

О Боже, я раненный насмерть — играл,

Гладиатора смерть представляя!Так выявляется и подчеркивается общечеловеческий характер трагедии ошибочного осознания себя, своего пути и своего места в мире, захватившей не только Райского, но и других героев “Обрыва”.

Новое осмысление основного конфликта в романе отразилось и на его композиции: описание драматических событий в жизни героев заключены в рамку раздумий Райского до и после того, как жестокий опыт заставил его прозреть и наконец трезво взглянуть на жизнь (см.: V, 162 и VI, 325).

Сложность психологической задачи, поставленной перед собою автором “Обрыва” с момента возникновения замысла (“...изобразить внутренность, потрохи, кулисы художника и искусства” — VIII, 303) определила обращение Гончарова к творчеству романтиков с их повышенным вниманием к уединенному сознанию индивидуума.

3

Способы решения такой задачи, хотя и, по словам самого Гончарова, “невозможной” (VIII, 303), в какой-то мере могли быть подсказаны жизнью и поэзией Ап. Григорьева. Была в его личности важная черта, на которую столь тонкий психолог, как Гончаров, не мог не обратить внимания.

Варьируя, уже в сугубо трагическом ключе, упомянутое выше стихотворение Гейне, Ап. Григорьев в поэме “Venezia la bella” писал:

Но с ужасом я часто узнавал,

Что я до боли сердца заигрался,

В страданьях ложных искренно страдал

И гамлетовским хохотом смеялся,

Что билася действительно во мне

Какая-то неправильная жила

И в страстно-лихорадочном огне

Меня всегда держала и томила.

Что в меру я — уж так судил мне Бог —

Ни радоваться, ни страдать не мог!

- 95 -

То же чувство прорывается в письме Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову от 23 сентября 1861 г.: “Муки во всем сомневающегося ума — вздор в сравнении с муками во всем сомневающегося сердца, озлобленного и само на себя, и на все, что оно кругом себя видело. Да, я все это видел над собою и от этого виденного у меня за одну ночь вырастали в бороде и висках седые волосы”33.

В воздухе ли эпохи было разлито это отчаянное беспокойство, было ли оно свойством тонко чувствующей художнической натуры, но нечто очень близкое испытывал и Гончаров. Летом 1860 г. он расскажет об этом С. А. Никитенко (см.: VIII, 286—287) и тогда же припишет собственные размышления герою “Обрыва”:

“Там <в Петербурге> идеалы, которые он поминутно творил из всякого лица и всякого события, расшибались при встрече с подлинниками в прах: он уже давно знал это и давно разочаровался. Это породило в нем даже какой-то недуг, который уносил понемногу цвет его здоровья, у него падали часто силы, прорезывались кое-где морщины, серебрились местами волосы. Но, несмотря на это, он, как ни бился, все не мог отделаться от двух крайностей: при встрече с новым лицом, с наступлением нового события, он или не предвидел и не сулил ничего сносного и заранее отшатывался, отступал угрюмо, нелюдимо, или уже шел навстречу, слепо веруя найти то, что уже жило у него в мечте, т. е. что он хотел видеть, чего ждал, что рисовал, разыгрывал, воспевал в фантазии. Последнее с летами случалось реже и реже, и он становился молчаливее и угрюмее и от мгновенного оживления при какой-нибудь, еще раз обманувшей его, встрече, быстро падал в бездну или отвращения, если явление слишком оскорбляло уродливостью его тонкое артистическое чутье, слишком было в разладе с его нравственными идеалами, или в тупую тоску и холод, если оно яркостью и блеском не гармонировало с его идеалом. Средины у него не было, оттого он был или в чаду опьянения, или в припадке тупой тоски и скуки”34.

Вскоре после смерти Ап. Григорьева Достоевский назовет его “одним из русских Гамлетов нашего времени”, из тех, “кто менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали”35. Гончаров не был знаком с поэтом столь хорошо, как Достоевский, но нечто общее с “русским Гамлетом” находим мы и в герое Гончарова. Сравнение себя с Гамлетом Райский считает вполне правомерным. «Всякий, казалось ему, бывает Гамлетом иногда! Так называемая “воля” подшучивает над всеми!» (VI, 93).

Но не эта достаточно общая мысль была главной в обращении Гончарова к Шекспиру. Важнейшим для него аспектом шекспировской трагедии была мощь психологического анализа. Стремление овладеть таким анализом Гончаров считал обязательным для художника, пытающегося постичь и воссоздать натуру человеческую вообще, тем более — натуру творческую. И еще одна особенность трагедии Шекспира не могла не привлечь внимания романиста, поскольку находилась постоянно в круге его собственных творческих интересов. Речь идет о соотношении автора и героя — и конкретно в применении к “Обрыву”, и в самом широком плане.

Мучимый проблемой объективации своего героя, он в 1866 г. напишет: “...если я знаю, что такое Райский, если умею создать его, значит у меня есть и критика ему, значит сам я — не могу быть Райским, или если во мне и есть что-нибудь от него, так столько же, сколько во множестве русских людей есть из Обломова...” (VIII, 318). В другой плоскости он возвращается к этой мысли уже после завершения работы над черновой редакцией “Обрыва”, дополняя первоначальный текст рассуждений своего героя о Гамлете явно автобиографическими строками:

«Райский прилежно углубился в свой роман. Перед ним как будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какие-то клочки.

- 96 -

“Но ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой и только такой! — сказал он, перебирая свои тетради, — он не сообразит, что это не я, не Карп, не Сидор, а тип; что в организме художника совмещаются многие эпохи, многие разнородные лица... Что я стану делать с ними? Куда дену еще десять, двадцать типов?..”

“Надо также выделить из себя и слепить и те десять, двадцать типов в статуи, — шепнул кто-то внутри его, — это и есть задача художника, его “дело”, а не “мираж”!» (VI, 94; в рукописи этого фрагмента нет, он возник только в журнальной публикации романа).

Еще не раз вернется он к этой теме в письмах, а в середине 1870-х годов обратится к ней в оставшихся незавершенными заметках «Опять “Гамлет” на русской сцене». Так обнаружится глубинная мысль романиста о гамлетовских чертах в натуре художника, подчиненная одному из главных двигателей гончаровского интереса к искусству: изучению философии и психологии творческой личности. Так поздний эскиз даст ключ к уяснению одной из ведущих тем “Обрыва”.

Экстремальное состояние творческого вдохновения является, по убеждению писателя, катализатором сокровенных свойств и душевных движений личности, скрытых в спокойные периоды жизни не только от окружающих, но и от нее самой. В такое время они почти не поддаются воплощению. “Свойства Гамлета, — по замечанию Гончарова, — это неуловимые в обыкновенном, нормальном состоянии души явления. Их нет тогда в состоянии покоя: они родятся от прикосновения бури, под ударами, в борьбе. В нормальном положении Гамлет ничем не отличается от других” (VIII, 58).

Итак, то, что в Гамлете проявляется под воздействием чрезвычайных внешних обстоятельств, то в душевном строе художника рождается и обнаруживается под влиянием творческого вдохновения. “Тонкие натуры, наделенные гибельным избытком сердца, неумолимою логикою и чуткими нервами, — утверждает Гончаров, — более или менее носят в себе частицы гамлетовской, страстной, нежной, глубокой и раздражительной натуры” (VIII, 57). По существу, он проецирует здесь на шекспировского героя многолетние самонаблюдения. Почти одновременно (в “Необыкновенной истории”) он, сетуя на всеобщее непонимание, заметит о себе: “...проникнуть в душу страстного, нервного, впечатлительного организма <...> может <...> и то без полного успеха, только необыкновенно тонкий психологический и философский анализ!”36

Гончаров оказался здесь в том положении, которое остроумно охарактеризовано современным английским ученым:

“Портреты принца Датского, воссозданные критиками, разительно отличаются друг от друга, и нередко <...> они являются автопортретами или, по крайней мере, несут отпечаток предвзятости исследователей”37.

Так шекспировская трагедия оказалась вовлеченной в круг интересов Гончарова, не оставившего и после “Обрыва” своих размышлений о специфике художнической натуры в ее разнообразных жизненных проявлениях. Завершая данный сюжет, заметим, что в год столетия со дня рождения писателя появилась статья, автор которой, критик Л. Н. Войтоловский, писал, что Гончаров — это “Гамлет до сокровеннейших изгибов души”38.

4

В 1855 г. в статье “Обозрение наличных литературных деятелей” Ап. Григорьев заметил о Гончарове: “Блестящие произведения г. Гончарова (до сих пор известные) обличают художника несомненного, но художника, у которого анализ подъел все основы, все корни деятельности”39. То же он повторит и после выхода “Обломова”40. Так критик во всеуслышание сказал о том свойстве человеческой и художнической натуры писателя, которое к этому

- 97 -

времени стало определяющим мотивом самохарактеристик автора будущего “Обрыва” и характеристик его героя.

Сначала в письмах Гончарова, затем — на страницах рукописи его романа обдумывается и формулируется один из законов творческого восприятия действительности.

В 1858 г. Гончаров предупреждает своего адресата: “Что касается до цинического ко всему равнодушия, то будьте на этот счет осторожны: Вы сами будете такие, потому что тоже обладаете теми же, подчас выгодными, а подчас ядовитыми свойствами — пытливости и наблюдательности. Это обоюдоострый меч, поражающий вперед и назад. Анализ рассекает ложь, мрак, прогоняет туман и (так как все условно на свете) освещает за туманом — бездну” (VIII, 252).

Летом 1860 г., работая над II частью романа, Гончаров писал о том, что главная причина его творческих затруднений — это “равнодушие ко всему и ко всем на свете, которое дают лета <...> а еще более лет — это анализ, разъедающий все, как уксус” (VIII, 299). Несколько позже он в рукописи 3-й главы III части расскажет о минутах, когда герой его остается “один с впечатлениями и воспоминаниями дня и с своим беспощадным анализом, который все переберет в нем, все взвесит, очистит, оценит и разъест все, как уксус, все, что было, набралось и угнездилось в памяти, иногда и в сердце <...>”41

При подготовке “Обрыва” к печати романист перенесет это определение в несколько измененном виде в конец 1-й главы II части как психологическую экспозицию всего, что затем будет происходить в жизни и творческом сознании его героя (см.: V, 162).

5

Уже на раннем этапе работы над романом писатель обратил пристальное внимание на то, как властно вмешивается творчество в жизнь художника: “...несчастная или иногда счастливая способность его анатомировать и разлагать всякое отправление нравственной своей природы”42 проявляется помимо его сознания и воли даже в трагические моменты жизни, и воспринимается им как нечто неуместное, но неодолимое.

Жизнь самого автора “Обрыва” складывалась так, что некоторые ее обстоятельства оказывали разрушительное воздействие на творческий процесс и едва не сыграли роковую роль в судьбе его последнего романа. Речь идет о конфликте с Тургеневым.

При сопоставлении писем Гончарова 1860—1870-х годов с рукописью романа “Обрыв” и с “Необыкновенной историей” обнаруживается весьма любопытное явление. В наиболее острые и напряженные периоды, когда решается судьба будущего романа, или по выходе его в свет, когда резкая критика “Обрыва” в печати вызывает необходимость переоценки собственного творческого и жизненного пути, происходит процесс острейшего самоанализа на грани, близкой к умоисступлению.

Летом 1860 г., непосредственно после объяснения с Тургеневым, духовный кризис провоцируется серьезными творческими затруднениями писателя, вынужденного расстаться с надеждой на скорое осуществление давнего замысла; летом 1868 г. — рецидив острой неприязни к Тургеневу связан с рядом личных и литературных обстоятельств, но прежде всего — с огромным напряжением творческих и физических сил, мобилизованных для завершения романа.

Проведенное автором настоящей работы развернутое сопоставление черновой рукописи романа “Обрыв” с письмами Гончарова и с “Необыкновенной историей”43 избавляет от необходимости повторять сложную и разветвленную систему аргументации и позволяет от анализа перейти к синтезу.

- 98 -

Можно считать установленным тот факт, что черновая рукопись 4-й и 5-й глав IV части “Обрыва” (в письме к С. А. Никитенко от <22 февраля/6 марта 1869 г.> Гончаров назвал эти главы: “монологи героя с самим собою и его дневник”44) представляет собой свидетельство душевной драмы писателя, пережитой им летом 1868 г., когда решалось, быть или не быть его последнему роману. В окончательный текст “Обрыва” вошли только фрагменты этих глав, притом со значительной переработкой. Непосредственное отношение к герою имеют здесь лишь те его переживания, которые вызваны страстным влечением к Вере, попытками разгадать ее тайну. Все остальное: размышления о своей творческой судьбе, как и о судьбе будущего романа, анализ отношений с окружающими, препятствия, которые встречаются на пути героя, — никак не определяются и не мотивируются событиями его личной жизни, собственно сюжетом “Обрыва”. Зато самую обстоятельную мотивировку психологических метаний и творческих переживаний Райского, отраженных на страницах рукописи, находим в “Необыкновенной истории”. Интонация, лексика, эпитеты, крайне нервный тон повествования почти буквально соответствуют прямым высказываниям автора “Обрыва” в его письмах. Многочисленные филиппики, с какими обращается Райский “к мнимым своим врагам и соперникам, подозревая в них некоторых из городских лиц, с которыми успел познакомиться”45, — несомненный отголосок упреков, адресованных сначала в письмах Гончарова, позднее — в “Необыкновенной истории” Тургеневу. Автор “Обрыва” вкладывает в уста Райского (разумеется, не называя имен и в метафорически иносказательной форме) свои любимые идеи о несамостоятельности дарования Тургенева, о несимпатичных сторонах его личности, о заимствованиях из неосуществленных Гончаровым замыслов. Ремарка романиста: все это Райский “писал со злобой, ругаясь с невидимыми своими врагами, которых не знал, подозревая всех”46, — практически идентична замечанию Гончарова в письме к С. А. Никитенко от <22 февраля 1870 г.>: “Мне вообще тяжело видеть всех и всех в чем-нибудь подозревать...”47

Остро и болезненно реагировал Гончаров на любое неосторожное слово, на самую мелкую обиду, чуждался незнакомых людей, стараясь скрыться от мира, спрятаться в своем “углу”. Но ведущим мотивом его духовной драмы всегда был страх перед наступлением творческого бессилия. Отсюда ненависть к тем мнимым или истинным врагам, которые хотели бы заставить его замолчать. Не последнее место среди этой толпы врагов отводилось им Тургеневу.

Имя Тургенева в сопровождении весьма нелестных характеристик появляется (или подразумевается) в письмах Гончарова именно в периоды его интенсивной творческой работы, когда воскресает надежда на успешное завершение многолетнего труда, а вместе с ней и мысли о читательской реакции, неизбежно связанные в сознании Гончарова с предчувствием того, что Тургенев вновь опередит его, напечатав свой очередной роман. Долго и мучительно вынашивавший свои замыслы Гончаров не мог простить своему “сопернику” легкость, с которой последний, по мнению автора “Обрыва”, создавал свои “эскизы” и выдавал их за романы доверчивой и рукоплещущей публике.

Поднимая в своих произведениях огромные пласты жизни, Гончаров не мог в силу особенностей своего метода, дарования и, наконец, характера, дробить свои замыслы, не мог “рисовать <...> с жизни, еще не сложившейся, где формы ее не устоялись, лица не наслоились в типы” (VIII, 136). Он претендовал на воспроизведение целых эпох русской жизни, не вмещавшихся в рамки повести или небольшого романа. Обдумывая свои произведения годами, он с ужасом видел, что на тех же или близких путях ищет и, что самое главное, находит родственных героев Тургенев. Гончаров был глубоко убежден в том, что для “зодчества”, т. е. для создания больших эпических полотен, “нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд,

- 99 -

терпение” (VIII, 260). Не находя таких свойств “в характере, следовательно и в таланте” своего “соперника” (VIII, 260), Гончаров упорно повторяет в письмах, что у Тургенева “...есть очаровательный карандаш и лира, как ни у кого, но у него нет широкой кисти, он — как ни силится, а живописать глубоко и жизненно-тепло людей и их жизни не может, что и составляет его отчаяние”48.

6

Так определились основания для постоянно присутствующего в творческом сознании писателя и настойчиво проводимого им сопоставления, выявления сходства и различия двух художнических типов и конкретных характеров, собственного и тургеневского. Именно эта, намеченная самим Гончаровым центральная проблема, а не соображения о приоритете, тем более — плагиате, представляет сегодня интерес для исследователя “Обрыва”. Историка литературы должен занимать не самый спор, не проблема “кто виноват?”, а истоки спора, вопрос — что же даст вспыхнувший в конце 1850-х годов и затянувшийся до конца дней Гончарова конфликт для прояснения идеи “художника”, коль скоро удалось установить, что он был введен в структуру и концепцию первоначальной редакции IV части “Обрыва”.

В этой связи важно обратить внимание на один эпизод, который до сих <пор> не попадал в поле зрения исследователей творчества Гончарова. Между тем он многое объясняет в позиции писателя, в его взгляде на творческие возможности Тургенева, в концепции героя романа “Обрыв”.

10 ноября 1856 г. В. П. Боткин в письме к Тургеневу говорит о повести “Фауст”, одновременно давая характеристику творческой манеры писателя. Вот она: “Ты же собственно лирик и только то удается тебе, к чему ты расположен субъективно, по крайней мере до сих <пор> спокойная, отрешенная от себя объективность — мало удавалась тебе <...> Чем искреннее, субъективнее будут твои произведения, тем лучше будут они, тем благотворнее будет их влияние <...> Не забудь потом, что русские читатели любят тебя не за объективность твою, но за тот романтизм чувства, за те высшие и благороднейшие стремления, которые поэтически проступают в твоих произведениях, словом, за идеальную сторону их <...> я думаю, что твоя настоящая литературная деятельность только еще начинается и чем более будет вырабатываться в тебе жизненное (а не философское) сознание — тем лучше и благотворнее будут твои произведения. А от дидактики спасет тебя твое поэтическое чувство”49.

Тургенев откликнулся на это письмо благодарностью: “Все сказанное тобою насчет моего писания чрезвычайно дельно и умно — все принято к сведению и к надлежащему исполнению”50.

В свете этого высказывания Боткина возрастает значение той характеристики, которую 28 марта 1859 г., в разгар конфликта по поводу “Дворянского гнезда”, дает Гончаров манере Тургенева. Близость принципиальных оценок поражает. К ним мы еще вернемся, а сейчас обратим внимание на то, что между письмом Боткина к Тургеневу и письмом Гончарова к нему же пролегло три года. Тургенев уже автор романов, получивших высокую оценку современников (о том имеются прямые свидетельства и самого Гончарова51), но автор “Обломова”, еще печатающегося в “Отечественных записках”, продолжает настаивать на том, что лиризм есть определяющая черта таланта Тургенева, упорно говорит о неспособности его к эпическому роду творчества.

Нам не слишком важно, явилось ли мнение Гончарова результатом обсуждения тургеневского творчества в “дружеском кружке”52 середины 1850-х годов или это собственно его точка зрения, не претерпевшая за несколько лет изменений. Существенно другое: на раннем этапе становления тургеневского

- 100 -

романа такая его оценка присутствовала не у одного Гончарова и была вполне правомерной53.

Если это так, то Тургенев действительно мог нуждаться в определенном воздействии со стороны и тогда следует признать, что лучшего образца, чем творчество Гончарова, он найти не мог. Вернувшись к феномену возникновения в 1840-х годах замысла всех трех гончаровских романов, стоит вспомнить, что в это время Тургенев, едва-едва уйдя от стихотворений и нескольких опытов в прозе, обращается к “Запискам охотника”, что Л. Толстой не пишет еще ничего, а Достоевский находится в начале пути (ознаменованном, впрочем, “Бедными людьми” и “Двойником”). В такой ситуации значение Гончарова как создателя самого представления о классическом русском романе (при всей связи его с Гоголем он шел по иному пути) становится очевидным. Однако роль Гончарова как “учителя” признана была при его жизни только Л. Толстым (он мог себе это позволить), да Достоевский, всегда ревниво и пристрастно следивший за творчеством автора “Обломова”, в 70-х годах признал его “большой ум” (см. об этом ниже). Не нужно думать, что сам Гончаров всего этого не понимал. А вот жизнь его сложилась трагически, развившаяся на почве конфликта болезнь, о которой в 1870—1880-х годах все громче (не без влияния Тургенева54) говорили современники, действительно была. Но дело все-таки не в болезни. Дело в том, что подробные рассказы Гончарова Тургеневу в середине 1850-х годов о содержании и смысле будущего “Обрыва” дали его собеседнику и внимательному слушателю представление о том, каким может быть роман. И то, что рассказчиком был автор “Сна Обломова”, являлось абсолютной гарантией качества. Именно здесь ключ к возникновению прискорбной “Необыкновенной истории”.

Вернемся, однако, а ответному письму Тургенева Боткину. Откликаясь на суждения своего приятеля-критика о лиризме, субъективности и проч., Тургенев обращает его внимание на пассаж из книги немецкого писателя и литературного критика И.-Г. Мерка, посвященный Гете, цитируя его на языке оригинала. В переводе обращение Мерка к Гете звучит так: “Твое стремление, твое неуклонное направление состоит в том, чтобы придать действительному поэтический образ; другие же стремятся превратить так называемое поэтическое, воображаемое в действительное, но из этого ничего, кроме глупости, не получается”55.

Так определяется проблема, объединяющая несколько потоков общественно-эстетического сознания эпохи.

Если не случайны оценки Боткина, если не случайно внимание Тургенева к фрагменту, связанному с Гете, но явно проецируемому автором письма на сегодняшнее состояние эстетической мысли и собственные творческие интересы, то может ли быть случайным очевидное сходство цитируемых ниже высказываний?

“Вам, кажется, дано (по крайней мере, так до сих пор было, а теперь, говорят, Вы вышли на новую дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окрашивать фантазию действительною жизнию, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна”, — пишет Гончаров Тургеневу 28 марта 1859 г. (VIII, 261). А в романе “Обрыв” некий голос подсказывает Райскому: “Не вноси искусства в жизнь <...> а жизнь в искусство!.. Береги его, береги силы!” (V, 111). “Подсказка” характерная. В небольшом этюде, посвященном “намерениям, задачам и идеям” романа “Обрыв” (в печать не предназначался) Гончаров пишет о Райском: он — “художник от природы <...> Природа, очевидно, назначала ему кисть, резец, смычок или перо — словом, искусство, чтобы вносить в него из жизни все, что так быстро и легко воспринималось его впечатлительною и раздражительною натурою” (VI, 458—459).

При всех значительных оттенках, главное здесь — соотношение лирического и эпического начал в прозе и в жизни, т. е. центральная в системе гончаровской

- 101 -

критики тургеневских романов проблема. Как раз об этом (“Дворянское гнездо” — лишь предлог) писал Гончаров Тургеневу 28 марта 1859 г., имея в виду противостояние своего и тургеневского типов художественного мышления и отражения действительности (VIII, 260—261).

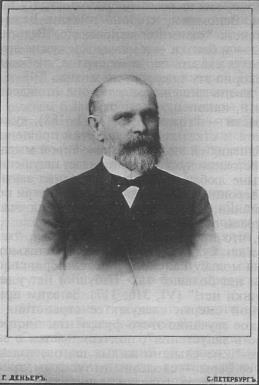

ГОНЧАРОВ

Фотография М. Б. Тулинова. Петербург, 1860-е годы

Литературный музей, Москва

Трудно выбрать наиболее существенные фрагменты этого письма, настолько значимым представляется оно для Гончарова-романиста, для перспектив его творческого развития, происходившего (в этом не может быть сомнений) при постоянном, так сказать, “контрольном”, присутствии Тургенева. Подчеркнем это: речь идет не о личных обстоятельствах вражды, но о масштабной проблеме становления русского романа.

Письмо не только свидетельствует о мастерстве гончаровских оценок, о глубоком проникновении в специфику литературного текста и подтекста, о высоком художественном вкусе. Оно является профессиональным кредо автора.

Ведь всем, чего не находит Гончаров у Тургенева, — тем, в этом он уверен, — обладает он сам.

- 102 -

Здесь звучат и восхищение собратом по перу, и крик о милосердии. Смотрите, как будто говорит Гончаров, сколь многим вы обладаете, а мне этого не дано. Оставьте же мне то, чем владею я, пощадите: это мое призвание, смысл моей, одинокого, непонятого человека, жизни. Для многих я “всегда темен и тяжел, и жесток”. Пусть так. Но и мне не чужда поэзия, и я надеюсь, памятуя слова моего кумира, “облиться слезами над вымыслом”. И век не тот, и лета мои не те. Но все же надеюсь. Не становитесь на моем пути. У вас есть свой, много обещающий. Оставьте мне мою трудную и горестную дорогу. А рядом — наивная угроза: “Ох, не раздразните меня когда-нибудь и чем-нибудь” (VIII, 262).

Гончаров еще не знает, что угрожает ему самому. Ничего страшнее, чем то, что происходит с ним сейчас, уже в его жизни не произойдет. Три десятилетия будет преследовать его мысль о бывшем друге, поверенном в самых светлых замыслах, тонком и умном ценителе литературы, в том числе и созданий самого Гончарова, а ныне — и пожизненно — злейшем враге. Не знает, что роман, о котором он сейчас думает, будет с великими мучениями завершен только через десять лет. Да еще вызовет такую бурную критическую, точнее — озлобленную — реакцию, какой автору, слышавшему когда-то похвалы Белинского, Добролюбова, Льва Толстого, да и самого Тургенева, и предвидеть было невозможно. Не знает, что станет он в глазах современников в лучшем случае объектом жалости, снисхождения к душевно нездоровому человеку. Что не досчитается русская литература, быть может нескольких замечательных романов, которые мог бы он создать, но, преследуемый призраками, рожденными его воображением, не создаст. Что доведет он, наконец, своими фантазиями Тургенева до крайней степени раздражения. Потеряв всякую объективность, позволит себе Тургенев несправедливо резкие отзывы сначала — об “Обрыве”, и вместе — об его авторе, а затем, в конце жизни, — о самом стиле гончаровском, который некогда вполне удовлетворял его взыскательному вкусу. И в этом самом последнем отзыве, пусть оригинальном и глубоком, будет все же сквозить подспудная антипатия, даже, быть может, презрительное отвращение ко всему, что связано с именем Гончарова.

Вот что напишет он в 1880 г. начинающей писательнице, предостерегая ее от попыток подражания “манере Гончарова”: “Тот же профессорский образцовый стиль, та же скромная и сдержанная, но сознательная виртуозность, то же постоянное присутствие какого-то грустно улыбающегося мудреца, уже седого, но увенчанного розами, тонкого знатока и ресурсов языка и человеческих сердец — который, в сущности, занят только одним элегантным разрисовываньем умных общих мест, те же излюбленные, сто раз повторяющиеся словечки — и в конце концов, тот же леденящий холод”56.

В рамках “тургеневской истории” обнаруживается, следовательно, принципиально важная проблема: противостояние двух типов художнической натуры в их жизненных проявлениях, с особенностями их психики и взаимоотношений с обществом. Писатель такого масштаба, как Гончаров, не мог не попытаться, пусть и в кризисные периоды, находясь под воздействием резко отрицательных личных эмоций, найти в обстоятельствах своей жизни, трансформируя их в системе романа, некий общезначимый смысл. Руководящая идея должна была присутствовать в его сознании и определять его суждения и оценки. Не руководили ли Гончаровым поиски идеала как объединяющего, гармонизирующего начала человеческой жизни? Вспомним то ощущение морального дискомфорта и социальной ущербности, которое, как говорилось выше, испытывал Гончаров. Сколь важными и необходимыми в такой ситуации были для него идеальные представления о служении искусству как об исполнении высшего нравственного долга. Не представлялись ли ему при этом служители искусства носителями этого идеала? Не означал ли конфликт с Тургеневым его крушение и потому так тяжко и остро переживался Гончаровым? Вспомним его горестное замечание в “Необыкновенной

- 103 -

истории”: “Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом”57. Подчеркнем, что названный духовный кризис охватил человека и без того чрезвычайно возбудимого, беспредельно впечатлительного и легко ранимого. «Страданье в разных видах, — писал Гончаров о свойствах “артистической” натуры, в частности, и своей, — без всяких внешних, грубых причин есть постоянный спутник этих натур»58.

7

Вместе с “тургеневскими мотивами” не был включен в окончательный текст романа еще один сюжет, непосредственно связанный с личными обстоятельствами жизни его автора. Любовная драма (состоявшееся, видимо, в 1867 — начале 1868 г. знакомство писателя с некой Агр. Ник., увлечение и очень скоро последовавший разрыв) также отразилась в тревожное лето 1868 г. на творческой производительности писателя, вошла в рукописную редакцию романа, оказалась связанной с “тургеневской историей”. Все эти до недавних пор остававшиеся неизвестными штрихи жизни Гончарова — необходимый комментарий не только к его биографии, но и один из эпизодов, проясняющий глубоко интимные стороны самого процесса работы над “Обрывом”1*.

Добрые чувства к Агр. Ник. постепенно вытесняются подозрениями, обидами, сменяются уверенностью в том, что само появление в жизни Гончарова этой женщины инспирировано “таинственным инкогнито, которое, через многих других, руководит всем этим замыслом <...>”59, в надежде помешать автору закончить роман, любыми способами осложнив ему жизнь. Так в любовную историю оказывается замешанным литературный конфликт. Так письма романиста превращаются в исповедь смертельно обиженного, оскорбленного в своих чувствах человека. Тот же оттенок присущ и письмам Райского к Вере, его сомнениям в ее искренности, ревности героя к неизвестному избраннику Веры, в них те же попытки объясниться или мечты о таком объяснении с “невидимыми врагами”.

Сопоставительный анализ рукописи романа и писем Гончарова выявляет картину, совершенно аналогичную описанной выше. То ли автор цитирует в своих письмах “дневник” героя, то ли цитаты из писем Гончарова в трансформированном слегка виде попадают в рукопись романа.

Как эхо настроений автора звучат переживания его героя, вырисовывается поведанная самим Гончаровым с присущим ему мастерством психологического анализа и в то же время в не свойственном его прозе лихорадочно-возбужденном тоне хроника его собственной несчастной страсти. Завязывается сложнейший, не имеющий аналогов психологический узел как в жизни автора “Обрыва”, так и в самом романе. Любовная интрига осложняется мотивом литературного соперничества. Психологические перипетии несчастной любви провоцируются обстоятельствами, от нее далекими и ей, казалось бы, чуждыми. Диалектика отношений определяется не столько неразделенностью любви, сколько отчужденностью, недоверием, возникшими отнюдь не на любовной почве. Вопрос стоит не столько в плоскости: любит не любит, сколько: понимает — не понимает. Вводится тема предательства, опять-таки скорее не любовного, а интеллектуального, точнее — духовного. Все это происходит на основе реального жизненного конфликта, но по своему существу он

- 104 -

вовсе не реальный, а фантасмагорический, однако воспринимаемый всерьез, на уровне гамлетовского “быть или не быть”.

Речь, следовательно, должна идти вовсе не о прототипе образа (у самого Гончарова указания на сей счет весьма противоречивы60), а, если так можно выразиться, о “прототипности” психологической ситуации любовного романа, осложненной рядом исключительных обстоятельств. В этом одна из специфических черт рукописного текста “Обрыва” — благодарный материал для исследования психологии художественного творчества.

“Монологи героя с самим собою и его дневник” (так в одном из писем назвал Гончаров черновую редакцию 4-й и 5-й глав части IV “Обрыва”)61 приобретают в итоге и черты литературного памфлета, и свойства болезненно-напряженной авторской исповеди. И тот, и другой жанр явно не соответствует творческому потенциалу Гончарова. В конце концов и эстетические воззрения писателя, и интимно-личные обстоятельства его жизни побуждают Гончарова отказаться от выстраданного им многостраничного текста, как не мотивированного сюжетом и характерами романа, противоречащего тому закону эстетики, который был сформулирован самим романистом: “...художественная правда и правда действительности — не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение искусства, потеряет истинность действительности и не станет художественною правдою” (VIII, 141).

При завершении и подготовке к печати “Обрыва” Гончаров, жертвуя интимно-важным во имя общезначимого, окончательно уходит от первоначальной идеи романа-исповеди.

8

Всего отчетливее путь от анализа к синтезу, от “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет” к художественному обобщению прослеживается при изучении работы Гончарова над образом Райского.

“Следил, — говорю я, — надо бы сказать: смотрел и писал, даже не думая, что вбираю в себя впечатлительным воображением лица и явления, окрасившиеся в краски момента, и такими выдаю их назад, то есть кладу на бумагу. В этом весь процесс” (VIII, 122—123). Так романист характеризовал свой метод, как всегда делая акцент на бессознательности творчества. Здесь видится большое преувеличение. На самом деле писателем проводился жесточайший отбор жизненных впечатлений, в результате выстраивающихся в определенную концепцию авторского видения мира. В другом месте цитированной статьи Гончаров более точен. Отклоняя похвалы, которые чаще всего относились к “галереям” лиц, портретов, представленных в его произведениях, романист пишет: “Эти похвалы имели бы для меня гораздо более цены, если бы в моей живописи <...>; найдены были те идеи и вообще все то, что, сначала инстинктивно, потом, по мере того как подвигались мои авторские работы вперед, заметно для меня самого, укладывалось в написанные мною образы, картины и простые, несложные события” (VIII, 102).

Проблема соотношения героя и автора в романе “Обрыв” занимала его критиков и читателей со времени первой публикации романа.

Знакомство с рукописями романов “Обломов” и “Обрыв”, особенно последней, насыщенной, как показано выше, автобиографическими мотивами, привело первого их исследователя, Е. А. Ляцкого, к тому, что едва ли не в каждом герое Гончарова он обнаружил черты, присущие самому писателю. Райский же для него — просто “слишком прозрачная ширма, за которой скрывается Гончаров”62. Крайнее выражение эта точка зрения нашла в работе Сакулина, утверждавшего, что в авторе “одновременно жили и Штольц, и Обломов, и Райский: у него склад ума (и миросозерцания) — Штольца, характер — Обломова, а художественные свойства таланта — Райского”63. В самом общем виде это замечание верно: каждый писатель вмещает в себе мир

- 105 -

своих героев. Известно, что и сам Гончаров однажды полушутливо, полусерьезно заметил С. А. Никитенко: «“Вот, скажете Вы — а еще мужчина! Стало быть женщина выше” и т. д. Но ведь мужчина этот Обломов, Райский и проч. и проч.»64. Но в том смысле, какой прочитывается в работе Сакулина, его концепция представляется весьма уязвимой.

Значительно более точной, отвечающей творческим исканиям и принципам Гончарова, является позиция В. Е. Евгеньева-Максимова, который писал: “...допуская <...> что в первоначальной стадии своего творчества Гончаров исходил от субъективного и что субъективное вообще имело преимущественное значение в его творчестве, нельзя закрывать глаза на то, что в процессе поэтической обработки своих картин и образов, Гончаров умел <...> объективировать субъективный по своему происхождению материал. В этом умении <...> одна из величайших заслуг Гончарова”65.

Ни один из героев “Обрыва” не давался Гончарову с таким трудом, как Райский. Не раз останавливался он в отчаянии перед казавшейся неразрешимой задачей.

Особые трудности при воплощении в романе представляли изменчивость и непредсказуемость поступков и жизненных реакций художнической личности. Об этом — в письме Гончарова к Стасюлевичу от 12/24 июня 1868 г.: “Не забывайте, пожалуйста, что я — барометр, что в натуре моей, и физической, и нравственной, есть какие-то странные, невероятные и необъяснимые особенности, крайности, противоречия, порывы, неожиданности и проч.”66 Но об этом же много раньше — в рукописи 13-й главы II части при характеристике Райского, написанной летом 1860 г.:

“Он стал наблюдать за собой, дорожил каждой чертой, заметкой, следил, что выражает его личность, в какие герои годится он сам, и приходил в отчаяние, что не давался сам себе, что не соберет, не сожмет он себя в один образ, не знал и не ведал, есть ли в нем одна, преобладающая сторона, где и какая она, к какому разряду отнести себя, какая бы фигура вышла из него, если бы его стал изучать и лепить кто-нибудь другой? Наблюдая за собой, он замечал, что его нрав, склонности, вкусы сегодня влекли его в одну сторону, и он выражал один образ, а завтра он послушно наполнял другую, противоположную первой форму. Или он исключение, аномалия, или натура художника и заключает все в себе, все элементы, все характеры, все нравы, все добродетели и все пороки, во всем их объеме, со всеми крайностями, все образы, все тоны, все краски — всю и всяческую жизнь...”67

Осознавая исключительную сложность задачи создания столь близкого себе по психо-физиологическим данным характера, Гончаров все острее ощущает необходимость объективации своего героя. Идея эта рождается летом 1860 г. Именно тогда Гончаров “напал на след смелого и оригинального способа” ее реализации, задумав воплотить в образе Райского натуру художника-дилетанта, — хотя и мучился сомнениями: “...это или вздор, нелепость, или единственный путь разрешить задачу”68. Для ее решения автор готов был, “как это ни тяжело”, “бросить все написанное и начать снова”69. Это был путь несколько неожиданный, но весьма перспективный, поскольку таким образом воздвигалась прочная преграда между героем и автором. Итак, рубеж между идеей художника вообще и художника-дилетанта, энергично определенного Гончаровым в его письме 1885 г. к Д. Н. Цертелеву словами: “Неудачный, хотя и даровитый: черт ли в нем?”70, — хронологически очень точен. При изучении рукописи I и II частей романа довольно просто обнаружить те пласты материала, с которыми автору следовало расстаться.

Можно было сохранить, например, некоторую близость героя и автора там, где она легко объяснялась характером эпохи. Ряд оценок Райского вполне вмещался в понятие “лишний человек”. Отсюда неприкаянность, обособленность героя, неопределенность его социального положения: Райский “не удовлетворил ни одному требованию общества, не взял на себя никакой

- 106 -

роли, и общество не знает, куда его деть, как сажать, какое название дать ему, в какой список внести”71. Ни в коей мере не мешал этому и печоринский колорит, присущий обрисовке Райского на очень ранних этапах становления образа. Не мешало даже иное, чем у предшественников Гончарова, объяснение душевных терзаний Райского, которые, оставаясь родственными “тоскующей лени” Онегина и ему подобных, приобретали постепенно характер специфический. Основываясь на собственном опыте, писатель склонен был рассматривать их как одно из проявлений мучительного состояния художника, лишенного возможности творить. Отсюда такое, например, замечание в рукописи: Райский “внес на страницы будущего романа заметку о скуке. Анализируя этот, если уже не новейший, то новый недуг, он чертил верную картину и вынимал готовые признаки ее из собственного сердца”72. Возможны были совпадения характеристики героя, признающегося себе, “какое гнездо эгоизма, равнодушия, холодной гордости <...> носит он в себе, он, современный <...> человек”73, и самооценок автора: «Что касается до “холода, эгоизма, равнодушия, жестокости” <...> все эти прекрасные плоды принадлежат не натуре моей <...> а они привиты мне опытом...» (VIII, 306). В конце концов, это было “общее место”, клеймо эпохи, а не индивидуальные свойства конкретной личности.

На пути пересмотра прежней идеи стояли иные препятствия. Дело в том, что на этапе, предшествующем радикальному изменению замысла, рукопись романа была своеобразной лабораторией, где, почти не переплавленные в горниле художественного обобщения, фиксировались размышления Гончарова о том, как соотносятся в подлинно художественном творении “идея” и “живопись”, происходили поиски оптимальной структуры романа, комментируемые Райским, от имени героя велись рассуждения о преимуществе контрастной расстановки образов, о необходимости избегать сухой дидактики при изображении сложных жизненно-психологических коллизий и о многом другом, составляющем предмет забот и размышлений автора романа. На фоне постоянных сомнений Гончарова, не покажется ли “мысль и характер героя <...> дико и неудобоисполнимо” (VIII, 263), совершался “мучительный процесс медленного труда создания плана”74.

Сопоставительный анализ этих страниц рукописи и прямых высказываний романиста в письмах и статьях, написанных уже после “Обрыва”, дает возможность не только проследить в деталях эволюцию образа Райского, но уточнить и дополнить существующие представления о формировании эстетических взглядов писателя, об особенностях его метода и технологии его труда.

Даже окончательный текст “Обрыва” дал повод одному из первых его рецензентов сразу по выходе романа в свет заметить, что размышления Райского “составляют почти полный критический комментарий к произведениям г. Гончарова...”75 Тем более оснований дает к такому умозаключению рукопись. Вот здесь-то и необходимо было пересматривать многое76.

Рассказывая в статье “Лучше поздно, чем никогда” о своем писательском труде, Гончаров заметил: “Я спешу, чтоб не забыть, набрасывать сцены, характеры на листках, клочках <...> и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти” (VIII, 105). Знающий рукопись “Обрыва” тут же вспомнит, что читал уже нечто подобное, только не об авторе романа, а о его герое. В рукописи 17-й главы II части рассказывается, как Райский “ломал себе голову, как бы не впасть в сухую дидактику, как бы угадать истинный колорит воздуха, которым дышат эти люди, перенять тон их речей, чтобы вдруг перед художественными глазами его исторгся на них поток живого света. И тогда <...> задача создания решена”77. Последние две цитаты — из статьи и романа — специально поставлены здесь одна за другой.

- 107 -

Весь вопрос в том, какой “свет” падал на творения героя романа и автора романа, как тот и другой осмысливали все, что в них и около них происходило. Именно это определяет границу между ними.

Изменение концепции романа потребовало существенной переоценки и переработки уже накопленного и во многом воплощенного на страницах рукописи материала. Вместе с новым героем в роман должны были войти качественно иные законы восприятия им действительности и ее отражения в художественном образе.

Нельзя было, не нарушив художественной цельности образа дилетанта и романтика Райского, каким он виделся Гончарову в аспекте изменившегося замысла, наделить его жизненным опытом, творческими воззрениями, душевной организацией, близкими автору романа в той степени, как это намечалось в уже написанных главах.

Естественно, что в первую очередь Гончаров подвергает пересмотру эстетические взгляды Райского. Все настойчивее подчеркивает он свойственное Райскому предпочтение “мира фантазии” “миру действительному” (V, 47), пишет о минутах “раздвоения” его “натуры на реальное и фантастическое” (VI, 203), обнаруживает суть идеалистических воззрений Райского-романтика: «Вся цель моя, задача, идея — красота! Я охвачен ею и хочу воплотить этот, овладевший мною, сияющий образ: если я поймал эту “правду” красоты — чего еще?» (V, 135). Углубляя характеристику романтических воззрений героя, замечает: “Не только от мира внешнего, от формы он настоятельно требовал красоты, но и на мир нравственный смотрел он не как он есть, в его наружно-дикой суровой разладице, не как на початую от рождения мира и неконченную работу, а как на гармоническое целое, как на готовый уже парадный строй созданных им самим идеалов...” (V, 305). Лишь в печатном тексте78 появляется заключающий II часть романа монолог Райского о красоте (V, 358—359), основное содержание которого определяется философией русского и западноевропейского романтизма в духе учения Платона (диалог “Пир”).

В упомянутом выше письме к Д. Н. Цертелеву Гончаров, рассуждая о Райском, подчеркивает, что, способный увидеть “художественную правду”, его герой не сознает, что “к этой правде надо достигнуть путем упорного труда, техники, знания, почти муки, а его на это нехватает..” И заключает: “Словом, не дилетантская работа требует всего человека...”79

Легко понять, что всякие следы осуществления такой работы, какие достались герою романа в “наследство” от Гончарова, нужно было искоренить.

При сопоставлении рукописи романа с текстом журнальной публикации и отдельным изданием 1870 г. обнаруживаются многочисленные вставки и замены, сделанные как на полях самой рукописи, так, вероятно, значительно позже, в гранках или в корректурах.

Чаще всего Гончаров резко сокращает те эпизоды, которые тесно связаны с жизнью и творческими исканиями его самого, и усиливает критику дилетантизма и романтизма Райского.

Новое и прежнее решение образа сталкиваются на страницах рукописи (особенно II части), переплетаются; противоречащие одна другой вставки часто появляются почти в одно время. Содержание некоторых дополнений явно идет вразрез с итоговой трактовкой героя.