- 15 -

“ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА И. ОБЛОМОВА”

Главы из неизданной монографии Б. М. Энгельгардта

Вступительная статья и публикация Т. И. Орнатской

Комментарии Б. М. Энгельгардта и Т. И. ОрнатскойВ феврале 1942 г. в блокадном Ленинграде умер от голода Борис Михайлович Энгельгардт — известный литературовед, автор трудов, посвященных методологии литературоведения, исследователь творчества Пушкина, Достоевского, Гончарова1*.

В 1969 г. архив Энгельгардта, до той поры считавшийся утраченным, поступил в Институт русской литературы АН СССР (ИРЛИ) и был зарегистрирован как фонд № 7001. Он состоит из 50 папок, в которых содержатся творческие рукописи ученого, его переписка и биографические материалы. Архив этот поступил в ИРЛИ в крайне хаотичном состоянии, большая часть рукописей рассыпана на отдельные листы, перемешанные между собой и разбросанные по разным папкам. Это одна из причин, по которым он до сих пор не разобран и не описан2*.

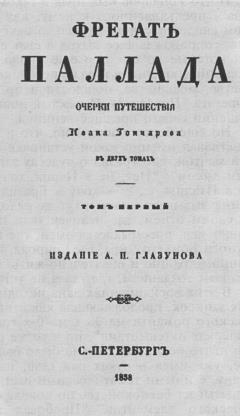

Среди этих разрозненных материалов находится автограф девяти начальных глав обширного исследования под заглавием: «Путешествие вокруг света Ильи Обломова (“Фрегат Паллада” по новым материалам)» (165 л. авторской пагинации). Первая глава этой рукописи посвящена анализу тех особенностей характера Гончарова, которые, в сочетании с рядом жизненных обстоятельств, побудили его отправиться в кругосветное плавание. Содержание следующих трех глав — история русско-японских отношений с начала их возникновения до отправления экспедиции А. Е. Путятина в 1852 г.; история подготовки этой экспедиции; характеристика всех членов кают-компании фрегата. В остальных пяти главах излагается история плавания “Паллады”, восстановленная по архивным источникам, мемуарам, письмам и другим документам2.

Из предваряющего рукопись “Предисловия” явствует, что в 1924 г. Энгельгардт завершил свой труд, однако опубликовать его не смог, поскольку “работа достигала почти 30-ти печатных листов”, что “послужило препятствием к ее изданию”. Описанные выше главы представляют собой своего рода экспозицию всего исследования: строго документированная история плавания фрегата должна была стать отправным пунктом всестороннего анализа книги Гончарова как художественного произведения. Однако именно эта основная, аналитическая часть исследования Энгельгардта пока не обнаружена и сохранилась ли она, нам неизвестно3*.

В 1986 г. фонд Б. М. Энгельгардта пополнился новым поступлением: москвич М. В. Веселитский передал в ИРЛИ полный текст второй редакции исследования о «Фрегате “Паллада”» под несколько сокращенным заглавием: “Путешествие вокруг света И. Обломова” (без подзаголовка; беловой автограф с незначительной авторской правкой; 152 л. авторской пагинации)3.

- 16 -

Эта вторая редакция — результат серьезной переработки, которой автор подверг свой “тридцатилистный” труд после неудачной попытки опубликовать его. Перед нами полностью завершенная, подготовленная для представления в издательство рукопись. Однако и эта редакция не увидела света. В итоге монографическое исследование Энгельгардта свелось к вступительной статье, предваряющей подготовленную им в 1935 г. для “Литературного наследства” публикацию писем Гончарова из кругосветного плавания4.

При том, что жанр вступительной статьи налагает на автора жесткие ограничения, в значительной мере сужающие рамки его исследования, эта работа Энгельгардта содержала ряд важнейших наблюдений и выводов, имеющих принципиальное значение для изучения творчества Гончарова, в общем контексте которого рассматривается «Фрегат “Паллада”». Тем не менее его статья фактически прошла мимо внимания исследователей, и выводы автора о том, что “очерки” Гончарова отнюдь не “бесхитростный” рассказ о путевых впечатлениях автора, но литературное произведение с определенным художественным замыслом, что в этом произведении проявляются художественные принципы, характерные для всего творчества Гончарова, — эти выводы до сих пор почти не учитываются в литературе о Гончарове5.

В силу этих причин редколлегия “Литературного наследства” сочла целесообразным вернуться к труду Энгельгардта и опубликовать недавно обнаруженную редакцию монографии, сокращенным вариантом которой стала в свое время вступительная статья к письмам Гончарова.

Задачу предпринятого им исследования и результаты, к которым оно привело, Энгельгардт кратко сформулировал в проекте заявки на издание своего труда6:

«Сущность предлагаемой работы сводится к следующему. Как известно, до сих пор очерки плавания на фрегате “Паллада” рассматривались как правдивый, скучный, бедный впечатлениями и интересными, глубокими точками зрения отчет о плавании. Гончарова упрекали в скудости воображения, в ограниченности, тупости, мещанстве и пр., но никогда не сомневались в его правдивости.

В своих изучениях Гончарова, подойдя к этому произведению, я первым делом поставил вопрос о соответствии его описания действительной истории плавания. Мною были проработаны очень многие относящиеся сюда материалы: офиц<иальные> докум<енты> Арх<ива> Морск<ого> М<инистерст>ва, воспоминания и письма участников похода и пр. Обнаружилась поразительная вещь: описание Гончарова вполне расходится с действительной картиной плавания — одного из самых тяжелых, опасных и “героических”, какие только имели место в истории русского флота. Гончаров оказался не ограниченным и плоским, не добросовестным историографом экспедиции, а ловким и тонким мистификатором.

Дальнейшая работа вскрыла сущность этой мистификации: еще не выезжая из Петербурга, Гончаров знал, что и как он напишет. Очерки путешествия были задуманы им как продолжение “Обломова”. В одном из частных писем из Англии (неиздан<ном>) он так и говорит о своей будущей книге: “Путешествие вокруг света <...> И. Обломова”7.

Литературный смысл этой мистификации выражался в борьбе с романтизмом. Книга нередко дает образцы тонкой насмешки и иронии над традициями Карамзина и Марлинского, господствовавшими тогда в жанре путешествий. В этом отношении «Фрег<ат> “Паллада”» тесно связан по своим темам и стилю с трилогией.

Но если Гончарову во «Фрегате “Паллада”» удалось так хитро и тонко провести критику и читателя, дав им условный литературный образ вместо себя и “фальшивку” вместо правдивого описания путешествия, — тогда возникает вопрос о достоверности традиционного образа писателя — уж не мистификация ли и это?

Ответ не подлежит никакому сомнению. Анализ опубликованного за последнее время материала приводит к следующему выводу. Образ Гончарова как спокойного, уравновешенного бюрократа, представителя умеренности и аккуратности, разрушается до основания. Вместо него встает образ полубезумного, мятущегося, тоскующего, глубоко чуждого окружающему романтика, всю свою жизнь мечтавшего о “таинственных далях”. Мнительный и болезненно чувствительный, он прятал этот свой лик от всех окружающих под маской иронии и флегмы, обманывая даже близких людей. Но когда это ему удалось, он начал задыхаться под добровольно надетой личиной. Последние десятилетия его жизни полны трагических попыток разбить эту маску.

Такова центральная тема предлагаемой работы»8.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что в литературном наследии Гончарова книга «Фрегат “Паллада”» занимает место столь же исключительное, столь же особое, как и само описанное в ней путешествие — в биографии ее автора. Вероятно, по этой причине и в исследовательской

- 17 -

литературе она рассматривается обычно вне каких-либо связей с другими произведениями писателя. Биографическая ценность его “Очерков”, их исключительные художественные достоинства и, наконец, то огромное влияние, которое они оказали на развитие жанра “путевых записок”, — вот все, или почти все проблемы, на которых сосредотачивалось внимание исследователей.

ГОНЧАРОВ

Фотография. Начало 1850-х годов

Литературный музей, МоскваПринципиально иной подход к “Очеркам” Гончарова отличает монографию Энгельгардта: «Фрегат “Паллада”», — утверждает он, — «уже в самом начале был задуман Гончаровым как прямое продолжение романа “Обломов”». В подтверждение этой гипотезы приведена весьма сложная и стройная система доказательств, которая (даже если основная мысль остается все же не вполне доказанной) имеет уже тот интерес, что содержит массу глубоких и тонких наблюдений, интерпретаций, обобщений. И они должны быть учтены и оценены современной наукой.

Первое, на что обратил внимание Энгельгардт, это резкое несоответствие гончаровского описания путешествия тому, как оно происходило в действительности. Он сравнил “очерки путешествия” с многочисленными документальными свидетельствами, относящимися к экспедиции Путятина и, убедившись, что гончаровское описание в корне расходится с тем, что было

- 18 -

на самом деле, пришел к выводу, что «Фрегат “Паллада”» представляет собой не “правдивое до добродушия” повествование, как это представлялось современникам, а собственно литературное произведение, в котором все — и отбор фактов, и их интерпретация, и стиль — все подчинено определенному художественному замыслу. Уяснить замысел можно лишь включив “Фрегат <...>” в контекст всего творчества писателя и прежде всего — его романной трилогии. Причем речь идет не о тех специфических особенностях “Фрегата <...>”, которые выделяют его из ряда других произведений Гончарова, а именно о том, что делает его органической частью этого ряда, точнее — четвертой частью своеобразной тетралогии: “Обыкновенная история” — “Обломов” — “Обрыв” — «Фрегат “Паллада”».

Поставив “Очерки путешествия” на завершающее место в этой “тетралогии”, Энгельгардт, казалось бы, вступил в противоречие с общепринятой периодизацией творчества Гончарова. Однако это лишь кажущееся противоречие, поскольку исследователя занимает не время завершения того или иного романа, а время формирования его основных замыслов: «Конец 30-х и начало 40-х годов, — утверждает Энгельгардт, — следует признать “ученическими годами” Гончарова, когда формировалось его дарование и складывалась его своеобразная литературная манера <...> его первому дебюту предшествует без малого 10 лет упорной и скромной работы “для себя”», а уже к 1855 г. были продуманы программы “Обломова” и “Обрыва”; таким образом,” к середине 50-х годов все главнейшие произведения Гончарова были в общих чертах набросаны, и с тех пор мы уже не встречаем у него каких-либо крупных замыслов”.

Итак, конец 30-х — начало 50-х годов, по мнению исследователя, — период наиболее напряженной деятельности Гончарова. За это время оформляются и наполовину реализуются замыслы его романов, определяется его художественная манера. Параллельно с этим создается «Фрегат “Паллада”».

Энгельгардт ищет тот “общий знаменатель”, который позволит рассматривать “тетралогию” как последовательную реализацию некоей единой идеи, некоего единого “тематико-стилистического задания”, которым, по мнению ученого, определяется все творчество Гончарова в целом.

“Знаменатель” этот видится ему в том, что в каждом из романов, так же как и во “Фрегате <...>”, отразилась борьба Гончарова с романтизмом, причем под романтизмом, как считает исследователь, Гончаров понимал не столько известное литературное направление, сколько определенный тип сознания, мировосприятия, тип, который Энгельгардт определяет как “романтическое сознание” (или “романтическое миропереживание”). Носителями этого сознания в различных проявлениях, по мнению Энгельгардта, являются Александр Адуев, Обломов, Райский и герой «Фрегата “Паллада”» в той мере, в какой его можно считать преемником Обломова.

Философско-психологическую сущность русского варианта “романтического сознания” Энгельгардт видит в том, что, в отличие от “подлинного” (т. е. европейского) романтизма, известная антиномия “идеал — реальная действительность” воспринималась им не как антиномия трансцендентного и материально сущего, а как противостояние двух реальностей, двух эмпирических данностей, из которых одна — это явления, воплощающие “поэзию” жизни, а другая — все, относящееся к будничной ее “прозе”. Для русского романтика, — утверждает Энгельгардт, — “в качестве основного фона объединялось все то, что он называл <...> презренной прозой жизни, — мелкие нужды, заботы и треволнения повседневного обихода, на другие же стороны в качестве поэзии жизни отходило все яркое, красочное, необычное, все выходящее из рамок обыденности, все эстетически привлекательное <...> Так распадался для него надвое тот если не единственный, то основной круг бытия, который знало его переживание, к которому постоянно обращалась его мысль; проза и поэзия жизни, но жизни одной и той же, — этим упрощенным противопоставлением он заменил антиномию идеала и действительности, данную в подлинном романтизме”. Таких химически чистых воплощений идеального и ищет в жизни “романтическое сознание”, отвергая все, что ему не соответствует. Ищет и, естественно, не находит, в лучшем случае принимает за идеал определенные его подобия, обманчивые миражи, способные захватить его лишь на какой-то краткий миг. Пути и исходы этих поисков, по мнению Энгельгардта, и отразились в судьбах героев “тетралогии” Гончарова.

С этой точки зрения романтизм Александра Адуева — это всего лишь “спутник молодости”, некая литературная поза, маска, от которой, на миг увлекшись ею, герой освобождается вполне безболезненно, покорно уступая традиции, общественной жизненной норме.

Не представляет особой сложности и романтизм Райского. Диапазон его поисков тоже ограничен, тоже эмпирически обусловлен. Но Райский — художник. И потому ко всем обычным для романтика жизненным разочарованиям у него прибавляется еще одна проблема — творческий дилетантизм и связанные с ним творческие неудачи. Ища идеала в действительности, он, в сущности,

- 19 -

занят поисками идеального предмета своего искусства, и его, таким образом, постигает двойное разочарование: «С одной стороны, он ищет прекрасного в жизни, ибо жизнь есть поэзия, с другой стороны — это же прекрасное должно подходить под идеальные образцы его романтического воображения. Если этого нет, то наступает разочарование в жизни, а в то же время и в художественном замысле в смысле расхождения между эмпирически данным и эмпирически заданным, ибо прекрасное в жизни и идеально прекрасное даны в одинаковом эмпирическом оформлении. В итоге и увлечение новым “идолом”, и новым замыслом и т. д. и т. д.»

«Иное дело Обломов, — продолжает Энгельгардт. — Это в полном смысле слова “обреченный”, и его нехитрая, внешне тоже “обыкновенная” история — подлинная трагедия. В его духовном облике нет ничего случайного и внешнего — все изначально и необходимо, все насквозь органично, — и потому так внутренне необходима, так неотвратима его печальная судьба. Как ни странно это звучит, но Обломов, быть может, самая “роковая личность” в русской литературе по особенной непреложности всего сбывающегося над ним, по совершенной невозможности изменить его участь, по той глубокой сознательности, с которой он принимает свой жребий».

В этой связи нельзя не вспомнить ту узко-социологическую трактовку, которую дал Обломову Добролюбов в статье “Что такое обломовщина?”. Эта трактовка продолжает существовать в нашей науке и практике. Она позволяет довольно точно определить социальное поведение Обломова в условиях тогдашней рутинной российской действительности (сам Гончаров назвал эту действительность “всероссийским застоем”9). Несомненно, Добролюбов был во многом прав. Социальное положение Обломова, его “триста Захаров” безусловно благоприятствуют развитию таких его свойств, как “лень”, “пассивность”, “созерцательность” и т. п. Однако как характер Обломов не может быть сведен к этим свойствам (“лени” и “пассивности”). Натура его гораздо шире, богаче, противоречивее. Да, некоторые свойства Обломова стали нарицательными: лень, созерцательность, апатия и т. д. Но, во-первых, это далеко не единственные и не главные его качества. Во-вторых, — и это, пожалуй, самое главное — все эти свойства есть лишь следствие, уродливые проявления совсем других его свойств, или, лучше сказать, сложной и противоречивой жизни его духа. Вот этого-то диапазона обломовского характера социологический подход и не улавливает. Более того, принятый Добролюбовым по отношению к Обломову гончаровский термин “обломовщина” сослужил герою впоследствии плохую службу: в литературоведении стал складываться социологический портрет Обломова, попавший под возвратное влияние термина “обломовщина”, со смыслом, который вложил в него Добролюбов.

Социологический подход (т. е. принцип исторического детерминизма) для характеристики и интерпретации Обломова важен, но недостаточен.

Не менее важен и вопрос о личности, подвергающейся влиянию этих исторических условий. Ведь именно ее характер “регулирует”, “дозирует” влияние условий. Вот потому-то добролюбовская интерпретация Обломова и является недостаточной; перечисляя все то, что в окружающей действительности поддерживает некоторые обломовские свойства — лень, пассивность, вялость, апатию и т. д., — критик игнорирует то, что создало Обломова и каким он был создан.

Этот пробел и восполняет в своей работе Б. М. Энгельгардт. Добролюбову же он не противоречит, поскольку исследует нравственно-психологические истоки Обломова, а Добролюбов — их, так сказать, социологическую судьбу.

Энгельгардт поставил своей задачей точнее определить диапазон характера Обломова, выяснить его противоречивость, доказать, что и “лень”, и “пассивность” и т. д. есть, в сущности, лишь обратная сторона добрых начал его натуры.

Обломов по складу своего восприятия, или, пользуясь определением Энгельгардта, “миропереживания” — романтик. И в этом все дело. Ибо он в условиях, скажем, кругосветного путешествия будет совсем не тем, чем он был в условиях “всероссийского застоя”. Для того, чтобы выявить все многообразие возможностей, заложенных в Обломове, Энгельгардт рассматривает его в контексте всего гончаровского творчества, вскрывая особую форму “романтического миропереживания”, свойственную Обломову, в сравнении с Адуевым, Райским и — героем «Фрегата “Паллада”».

Проследив, таким образом, наиболее характерные проявления “романтического сознания” в основных типах романной трилогии Гончарова, Энгельгардт приходит к выводу, что “содержание трех его романов можно рассматривать как постепенное развитие, усложнение и углубление одной и той же основной темы. Важно не то, что Адуев, Обломов и Райский обнаруживают сходные черты характера <...> а что они символизируют единый смысловой ряд в его движении

- 20 -

от периферии к центру проблемы романтического миропереживания, — от вопроса о бытовой маске к философии художественного творчества. Именно это постепенное нарастание и углубление основной темы и позволяет говорить о трех романах Гончарова как о внутренне единой трилогии: если здесь нет развертывания единого действия, то есть единство смыслового ряда в динамике его непрестанного становления”.

Но история “романтического сознания”, как считает Энгельгардт, на этом не заканчивается. Последним звеном в цепи этих его проявлений стал «Фрегат “Паллада”».

Если в трилогии выяснены нравственно-философские основы романтического сознания, и литературного романтизма в том числе, то во “Фрегате <...>” продемонстрированы конкретные пути преодоления его принципов и представлена, провозглашена новая эстетическая программа. Путешественнику здесь удается то, чего безуспешно пытался достичь Райский.

Он, путешественник, не только открыл для себя красоты, совпадающие с его идеалом или этому идеалу созвучные, но уловил и их общность с тем, что окружало его в прошлом. Внутренняя их форма (индивидуальность) оказалась равной по своему поэтическому значению внутренней форме любого другого явления, поскольку в обоих случаях эстетическое переживание определялось не степенью их внешней “красивости”, а открытием и выражением их “внутренней формы”, т. е. в акте художественного творчества.

Привлечь “трилогию” к рассмотрению нужно было, таким образом, для того, чтобы понять, от чего отказался путешественник (т. е. Гончаров), что преодолел и — отсюда — что именно приобрел. Преодолевая предрассудки литературного романтизма (эта задача — на поверхности), он, по сути, преодолевал, разрушал целую нравственно-философскую систему, на которой литературный романтизм покоился. История Адуева, Обломова, Райского — это история кризиса романтического сознания; в итоге такой эволюции стало возможно и преодоление литературного романтизма.

Выше уже отмечалось, что одним из главных оснований для объединения «Фрегата “Паллада”» с трилогией для Энгельгардта было то, что поскольку “Фрегат <...>” — художественное произведение, постольку вполне допустимо искать в нем определенных “тематико-стилистических заданий”, в равной степени присутствующих во всем, что написал Гончаров. И если “Фрегат <...>” — не документальный отчет об экспедиции, то, стало быть, и автор “Очерков”, нашедший необходимым отступить от документальной правды в интересах определенного (художественного) замысла, — это не И. А. Гончаров, а собственно лицо, более всего отвечающее характеру этого замысла.

Что же это за лицо?

К ответу на этот вопрос исследователь подходит с разных точек зрения.

Прежде всего лицо это является неким своего рода производным от характера общего замысла, от ее центральной идеи. Суть ее видится Энгельгардту в том, что “сводя счеты со своим старым, и внешним и внутренним врагом — русским романтическим мировоззрением, Гончаров противопоставляет ему своеобразную идеологию творческого труда” (курсив наш. — Т. О.). «Описание путешествия дано в преломлении того колоссального труда, той борьбы и творчества, которые положил человек на завоевание земного шара, на преодоление пространства и времени <...> на покорение дикой, чужой и враждебной природы, на создание сносных условий жизни во всех углах света. Здесь “дальний вояж” показан в очерках с точки зрения тех достижений, которых успел уже добиться человек путем величайших жертв и трудов, а не с точки зрения тех тягостей, опасностей и страданий, которые выпадают еще на долю странника». «Тема “колоссальной задачи”, на которую робко намекает Адуев в “Обыкновенной истории” и которая неудачно символизировалась позднее в Штольце, развертывается здесь (во «Фрегате “Паллада”». — Т. О.) на широких просторах кругосветного путешествия с исключительным блеском, остроумием и убедительностью. Иные страницы «Фрегата <...>» звучат прямым гимном гению человека, его упорному, неустанному труду, его силе и мужеству. То, что ни разу не удалось Гончарову в его русском герое, нашло себе здесь свободное и полное выражение: “образ лавочника” действительно стал “идеально величавым”, каким он и дан в символике английского романа».

Чтобы в полной мере оценить этот великий прогресс, герой “Фрегата <...>”, по мнению Энгельгардта, должен был обладать повышенной чувствительностью к материальной стороне жизни (где прогресс особенно очевиден) — вообще ко всем тем житейским мелочам, которые освобождают человека от повседневных забот и тягот. Словом, это должен быть человек, во многом похожий на Обломова.

В подтверждение того, что именно Обломова имел в виду Гончаров, Энгельгардт приводит два его письма, написанных в самом начале путешествия.

- 21 -

20 ноября/2 декабря 1852 г. Гончаров, среди прочего, сообщал Е. П. и Н. А. Майковым, что намерен написать о предстоящем плавании книгу под названием: “Путешествие вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова”10. Общий тон письма, а также пародийная стилизованность (в духе старинной литературы о путешествиях) “титульного листа” будущей книги не оставляют сомнения в том, что и предполагаемое авторство “И. Обломова” тоже не более чем шутка. Однако для Энгельгардта здесь заключен и гораздо более серьезный смысл. Для него это если и шутка, то шутка достаточно знаменательная: она позволяет предположить, что в раздумьях о будущей книге “обломовская тема” в каком-то качестве все же присутствовала. О том же свидетельствует и письмо к М. А. Языкову от 3/15 ноября 1852 г.: “Я бы написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми сопровождается вступление мое на чужие берега, но я не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под названием Путешествие Обломова: там постараюсь изобразить, что значит для русского человека самому лазить в чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по матушке России, о Филиппе и т. п. Все это происходит со мною и со всеми, я думаю, кто хоть немножко не в черном теле вырос”11.

Конечно, “обломовское” восприятие повседневных “мелочей жизни” со стороны автора «Фрегата “Паллада”» этим удостоверяется. Однако главное, что имеет в виду Энгельгардт, сближая героя Гончарова с Обломовым, — романтическое его мировосприятие — ни в коей мере. Ибо речь здесь идет не о мировоззрении, а о тех чертах, которые присущи всякому русскому, причем, точнее говоря, даже не “всякому”, а лишь тому, “кто хоть немножко не в черном теле вырос”. Другими словами, “обломовские” черты автора “Фрегата <...>” (неприспособленность к жизни, болезненная чувствительность ко всякого рода бытовым неудобствам, барство и т. п.) представляют собой свойства не столько философско-мировоззренческого характера, сколько социального, а следовательно, носителем их мог быть и романтик, и сентименталист, и даже реалист, лишь бы он принадлежал к определенному социальному слою, к людям, “испорченным” не столько максимализмом “романтического сознания”, сколько издержками и предрассудками известного рода воспитания.

Таким образом, мы как будто имеем дело с определенным противоречием: сущность “обломовщины”, по Энгельгардту, заключается не в лени, не в неприспособленности к жизни, но тем не менее, стремясь представить автора “Фрегата <...>” Обломовым, исследователь ссылается как раз на эти “внешние” его свойства. В чем же, в таком случае, проявляется “обломовский” романтизм автора “Фрегата <...>”, который позволил бы сблизить его с Обломовым? Ведь то, что предполагаемый Обломов (он же автор) по десять раз в час приходит в отчаяние, вздыхая по матушке России, и впадает в уныние при мысли о необходимости самому лазить в чемодан, заботиться о багаже и т. п., — ведь все это, согласимся, весьма далеко от романтического миропереживания.

На долю автора «Фрегата “Паллада”» остается, по-видимому, лишь одна форма романтизма — то, в чем Энгельгардт полагал главную идею книги, — гимн человеческому прогрессу, успехам цивилизации. Однако, чтобы соответствовать этой идее, Обломов должен был стать (хотя бы на время) активным, жадным до впечатлений, деятельным путешественником (а отнюдь не пассивным, рефлектирующим созерцателем). Он должен был выйти из обычного для него состояния сна, апатии и т. п. Возможно ли это для него?

Возможно. Но только в одном-единственном случае — если путешествие на “Палладе” совпадет для него с периодом одного из тех романтических озарений, когда путешествие вокруг света может представиться ему реальным (“эмпирическим”) воплощением идеала.

Вот в этом-то состоянии (веры в то, что в путешествии его ожидает “идеальная деятельность”) автор “Фрегата <...>” (предполагаемый Обломов) и пускается в плавание.

Экзотика плавания в его представлении — абсолютная антитеза серой и убогой петербургской жизни (традиционное для романтического сознания противопоставление “прозы жизни” и “поэзии жизни”): “Он (Гончаров. — Т. О.) и обновился при одной мысли идти вокруг света”, “все мысли и надежды юности, сама юность воскресла в нем”. «Есть великая освобождающая сила в путешествии, и именно в ней скрывается одно из главных очарований туризма, — пишет Энгельгардт. — Путешествие радует человека не только новыми впечатлениями и встречами, но и тем, что отрывает его от мелких и надоевших явлений жизни на родине, нарушает опостылевший ритм его обычного существования и, ставя его лицом к лицу с новой жизнью и новым бытом, показывает их с праздничной стороны. Путешественнику очень трудно бывает постичь реальный, практический смысл развертывающихся перед ним панорам чужой жизни. Ее “проза”, ее повседневные заботы и нужда, ее волнения и дрязги, словом, ее субъективно-прагматический

- 22 -

строй всегда остается для него полускрытым <...> В этом смысле он свободнее всех, и его отношение к предстоящему всегда празднично: для него более чем для кого другого жизнь с ее прозой становится поэзией <...> именно этой стороной путешествия особенно дорожил Гончаров. Свобода, беззаботность и праздничность — вот что тянуло его за границу <...>»

Сложную и ответственную задачу развенчания эстетических принципов романтизма Гончаров, конечно, не мог возложить только на Обломова. Истинный автор «Фрегата “Паллада”» должен был быть похож на Илью Ильича в своих взглядах на жизнь, в философии отношения к ней, в своих бытовых привычках наконец. Но задача последовательного развенчания литературного романтизма могла быть решена уже не столько Обломовым (вернее, совсем не им), а самим Гончаровым. Другими словами, автор “Фрегата <...>” должен был соединять в себе, с одной стороны, черты Обломова, а с другой — самого Гончарова.

Именно по этой причине и сближает Энгельгардт Обломова с Гончаровым.

Учитывая изначальную предрасположенность романтического сознания к условно-патетическому способу выражения, к “повышенной прозе”, можно было бы ожидать, что и повествователь во “Фрегате <...>” будет обречен на эту манеру, на эту изобразительно-стилистическую неумеренность (тем более, что и установка на “воспевание” как будто благоприятствовала этому).

Однако вместо этой ожидаемой декоративности и романтической риторики мы видим великолепную реалистическую палитру и, более того, акцентированную полемику с эстетическими канонами романтизма.

Нет ли здесь противоречия?

Нет. Ибо захваченный впечатлениями жизни, открывшейся в плавании, автор понимает, что истинная красота окружающего, тех или иных явлений может быть передана лишь в том случае, если он откажется от готовых, традиционных средств их отражения, освоенных и заштампованных в поэтике романтизма.

Нельзя, как пишет о том Энгельгардт, “подводить к эффектному, праздничному, экзотическому именно в плане его эффектности и красивости, т. е. воспринимать его в оценках традиционно-эстетического опыта, ибо эти оценки должны быть признаны условными и внешними по отношению к самой сущности созерцаемого явления. В самом деле: навязывая объекту уже на первых ступенях художественного созерцания признаки поразительного, необыкновенного, красивого, художник уже тем самым налагает на это явление некую готовую форму, т. е. вкладывает в него известное содержание, подсказанное традиционным эстетическим каноном. Но тем самым индивидуальная, внутренняя форма, которая потенциально задана в созерцаемом явлении, не может свободно раскрыться и принять ясные и отчетливые очертания; ее подавляет и заслоняет привнесенная условная форма <...> Искусство должно уметь освобождать объект творчества от всех эстетических оценок, чтобы проникнуть к заложенной в нем действительно своеобразной и поразительной индивидуальной форме”. Гончаров отчетливо сознавал этот, быть может, основной закон художественного творчества и тщательно избегал трактовать “праздничные и поразительные явления” именно в экзотике. “Он непременно стремился постичь формы их как бы прозаического, будничного бытия для себя, а не того условного великолепия, в котором они предстояли сознанию, воспитанному в определенных эстетических традициях”.

Между прочим, трагедия художника Райского в том и состояла, что он не смог понять необходимость этого проникновения во внутреннюю “имманентную” форму явления и всегда останавливался в своих поисках там, где для настоящего художника они должны были только начинаться. Недаром же сам Гончаров назвал его прямым “сыном Обломова”, который “если не спит по-обломовски, то едва лишь проснулся — и пока знает, что делать, но не делает”12. Он так и остается во власти романтического сознания, продолжая в своем эстетическом восприятии явлений считаться лишь с их внешней формой, не угадывая, не прозревая в них формы внутренней и потому не находит адекватных, действительно художественных средств их отражения.

Вот этот-то последний шаг, по мнению Энгельгардта, и совершает автор “Фрегата <...>”, шаг, знаменующий преодоление тяжкой инерции романтического сознания.

Итак, следует признать, что опыт сопоставления “Фрегата <...>” с романной трилогией Гончарова, предпринятый Энгельгардтом, несомненно оправдан и по-своему поучителен. Поучителен, собственно, уже сам путь, каким он пришел к необходимости такого сопоставления и даже очевидные ошибки, которые он на этом пути допустил. Убедившись, к примеру, в том, что гончаровское описание путешествия резко расходится с многочисленными документами и придя на этом основании к выводу о художественной природе “Фрегата <...>”, он не принял во внимание того факта, что художественность романов и художественность путевых записок —

- 23 -

явления далеко не тождественные. А потому и сам “Фрегат <...>” он счел за своего рода литературную мистификацию, за художественную (“беллетристическую”) выдумку, которую в таком случае вполне естественно сопоставить с романами Гончарова. Дальнейшее понятно. Допустив, что между художественными произведениями одного и того же автора непременно должна существовать определенная общность (да к тому же помня о том, что сам Гончаров не раз называл себя Обломовым), он увидел эту общность в романтическом сознании, в том или ином отношении к которому стоят главные гончаровские герои (Адуев, Обломов, Райский). Анализ этого феномена (“романтическое сознание”) проведен Энгельгардтом настолько ярко и убедительно, что высвечиваются многие и многие проблемы гончаровского творчества, изучение которых без учета сделанного Энгельгардтом просто невозможно. Благодарнейшая в этом отношении тема — “Сон Обломова”, который важно понять не с точки зрения формирования психики будущего хозяина трехсот Захаров, а с точки зрения становления той самой “особой оформленности практического сознания”, о которой говорил Энгельгардт.

В свете “романтического сознания” многое проясняется и во “Фрегате <...>”. Если воспринимать его не как своего рода “преодоленное прошлое” самого автора очерков, а как объект полемики, то можно с большей уверенностью говорить о жанровой природе “Фрегата <...>”, о той палитре, которую создавал и которой пользовался его автор. Единство творческих принципов — вот о чем свидетельствует итог сопоставления “Фрегата <...>” с романами Гончарова. Нужно лишь конкретизировать эти принципы, показать, как они действуют в зависимости от конкретной писательской задачи.

Монография была написана семь десятилетий назад и потому естественно, что отдельные ее положения могут показаться не вполне бесспорными. Так, например, вряд ли можно согласиться с той трактовкой, которую получил в ней образ повествователя. Увлеченный стремлением (в основе своей оправданным) доказать типологическое родство “Фрегата <...>” с романной трилогией Гончарова, Энгельгардт, на наш взгляд, излишне прямолинейно экстраполирует на “Фрегат <...>” и всю проблематику трилогии. В идейно-тематической основе путевых заметок ему видятся те же самые конфликты, те же самые нравственно-социальные антитезы, которые характеризуют и трилогию. «И здесь и там, — утверждает исследователь, — одно и то же противопоставление: трезвой, деловой идеологии лавочника — “обломовщине” <...> Только взаимоотношение между обоими членами противопоставления различно. В романе весь передний план занят великолепно осуществленным образом барина, а лавочнику отведено место на втором плане <...> В очерках путешествия напротив: образ лавочника вырастает до идеально величавых размеров, а путешественник показан очень скромно».

Эта аналогия и сама по себе является очевидным преувеличением. Но дело не столько в ней, сколько в том, что в прямой зависимости от нее оказывается, в трактовке Энгельгардта, и сам образ повествователя. Ибо если проблематика “Фрегата <...>” типологически воспроизводит проблематику романов, то и повествователь во “Фрегате <...>” — это не И. А. Гончаров, а некая “литературная маска”, полностью приспособленная к нуждам этой абстрагированной от самого путешествия проблематики. Индивидуально-биографические черты повествователя оказываются, таким образом, в значительной мере игнорированными, и на месте одной крайности, против которой справедливо возражает Энгельгардт (понимание «Фрегата “Паллада”» как “отчета о кругосветном плавании”), возникает другая — стремление представить фигуру повествователя как некий условный образ, по существу не соотносящийся с личностью писателя.

Художественным или нехудожественным произведение делает отнюдь не то, в какой степени присутствует в нем личность автора и насколько он, автор, следует в своем повествовании действительным фактам. В любом случае основу художественного произведения составляет система образов, в которых реализуются впечатления писателя от реальной действительности, его отношение к ней. Формируя эту систему, автор совершенно свободен в отборе фактов, ибо важны они для него не сами по себе, а лишь в той мере, в какой они способны выразить его конкретную мысль.

Ниже печатаются I, IV—VIII главы монографии Б. М. Энгельгардта (вторая редакция). Опущены главы II и III (документальное описание плавания “Паллады”), поскольку они почти полностью вошли в его вступительную статью к письмам Гончарова из кругосветного путешествия (ЛН. Т. 22/24. С. 309—342; Фрегат “Паллада”. С. 722—760; Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1995. С. 236—250).

В “Приложении” печатается III глава из первой редакции монографии под условным названием «Кают-компания фрегата “Паллада”», заимствованным нами из авторских помет в автографе13.

- 24 -

1 Поступил в ИРЛИ через посредство Комиссии по истории филологических наук при От делении языка и литературы АН СССР.

2 Папка, в которую вложены эти материалы, озаглавлена (рукой архивиста): «Б. М. Энгельгардт. Материалы к работе о «Фрегате “Паллада”» Гончарова». Ее открывает “Предисловие” автора. Первая глава обернута в бумажную “рубашку” с пометой автора: “I”; следующие три главы — в “рубашку” с его же пометой: “II. Ист<орический> очерк и кают-комп<ания>”; остальные пять глав — в “рубашку” с его же пометой: “III. Плавание”. Затем следуют архивные выписки, использованные в перечисленных главах (л. 166—269; обернуты в “рубашку” с авторской пометой: “IV. Офиц<иальные> документы”); далее (л. 270—297) — отрывки из перечисленных выше глав и некоторые биографические документы.

3 Папка, в которую вложена эта рукопись, озаглавлена (рукой архивиста): “Поступление 1986 г. № 19-а”. Текст исследования предваряют: проект заявки на издание книги “Путешествие И. Обломова вокруг света” и “Предисловие” (идентично “Предисловию” к первой редакции). После текста следуют разрозненные машинописные выдержки из него (л. 153—239).

4 ЛН. Т. 22/24. С. 309—342. Перепечатано в кн.: Фрегат “Паллада”. С. 722—760; Энгельгардт Б. М. Избр. труды. СПб., 1995. С. 225—269.

5 С некоторыми положениями статьи Энгельгардта в известной мере перекликается статья В. А. Недзвецкого «Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова как “географический роман”» // Материалы международной конференции. 1994. С. 146—155.

6 См. примеч. 3.

7 Подразумевается письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым. 20 ноября/2 декабря 1852 г., ныне опубликованное: ЛН. Т. 22/24. С. 349—358; Фрегат “Паллада”. С. 620—628.

8 Далее следуют предложения по поводу композиции книги, ее объема и оформления: «К ней приложены письма Гончарова из плавания, неизданные отрывки из его произведений и пр. Весь материал только отчасти использован Ляцким в работах, опубликованных за границей и имеющихся в случайных экземплярах в библиотеках Университета и Публичной. Материал же — особенно письма из плавания — имеют огромный биографический интерес. Книга может быть иллюстрирована русскими и японскими рисунками того времени, фотографиями фрегата “Паллады” и пр. Общий размер книги 15—16 лл.»

9 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 73.

10 ЛН. Т. 22/24. С. 356; Фрегат “Паллада”. С. 628.

11 ЛН. Т. 22/24. С. 348; Фрегат “Паллада”. С. 620.

12 Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда // Собр. соч. 1952—1955. Т. 8. С. 85.

13 См. примеч. 3.

НАТАЛИИ ЕВГЕНИЕВНЕ ГАРШИНОЙ-ЭНГЕЛЬГАРДТ

“Coelum non animum mutant, qui trans mare currunt”1*

<Гораций>

[”Wem Gott will rechte Gunst erweisen,

Den schickt er in die weite Welt”Eichendorff]2*

I

В 1874 г. Гончаров писал гр. А. А. Толстой: «...я сказал также, что ничего не напишу больше: это очень вероятно, как бы ни обливалось у меня сердце кровью от этого. “Лета охлаждают всякие надежды и желания”, — сказал я печатно (в “Складчине”) — говоря о морских путешествиях. То же самое могу сказать и о пере. Ни в море идти, ни писать — у меня надежды нет»1.

“Ни в море идти, ни писать...” — это сопоставление чрезвычайно знаменательно. Оно показывает, какое место в своей жизни отводил сам Гончаров своему “дальнему вояжу” на “Палладе”, ставя его рядом с писательством.

- 25 -

И что здесь мы имеем дело не с случайным совпадением, не с простой фразой — об этом неопровержимо свидетельствуют неоднократные попытки Гончарова снова уйти в долгое и дальнее плавание. Так, в 1866 г. он писал Тургеневу по поводу своих планов насчет поездки за границу: “...у меня была более широкая затея: это пуститься опять в море, на военном фрегате, хотя не так далеко как прежде, а объехать Средиземное море (с Италией, Испанией и Грецией) по случаю поездки одного из великих князей. Я стороной осведомился, не будет ли мне опять счастья (в роли учителя или чтеца) поплавать, как я плавал бывало, по таким водам и в таком воздухе, которых о сю пору забыть не могу. Но мечта эта оказалась мечтою: фрегат идет не в Средиземное море, а просто в океан на морскую практику”2.

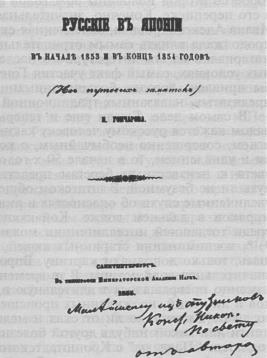

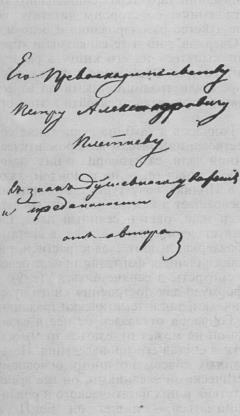

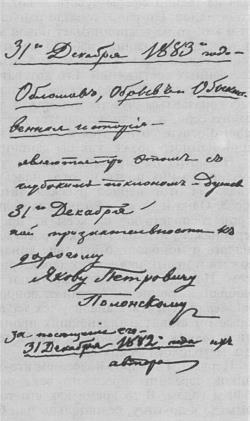

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОЧЕРКА “РУССКИЕ В

ЯПОНИИ В НАЧАЛЕ 1853 И В КОНЦЕ 1854 ГОДОВ”“Морской сборник”. 1855. № 9—11. Оттиск

Титульный лист с дарственной надписью:

“Милейшему из спутников Конст<антину>

Никол<аевичу> Посьету от автора”Российская государственная библиотека, Москва

В 1870 г. он возобновляет эти попытки, обращаясь к К. Н. Посьету, своему старому знакомцу по японской экспедиции, с просьбой “взять его с собою в Америку” и дальше кругом света на фрегате “Светлана”3. Несколько озадаченный этой просьбой Посьет ответил сначала “энергическим отказом”; когда же, месяца через два, он переменил мнение и выразил свое согласие, — было уже поздно: под влиянием колебаний приятеля мнительный Гончаров отрезвился и сам испугался своей смелости и отказался от своих мечтаний4. В эту пору было ему пятьдесят восемь лет.

Здесь мы встречаемся с одним из самых интересных и загадочных центральных фактов его биографии. В самом деле: эти вечные порывы в даль, эти грезы о невиданных землях, эта непрестанная тоска по океанским просторам и тропическом небе, эти попытки снова и снова “уйти” в дальний вояж в шестидесятилетнем старике, почтенном действительном статском советнике, тридцать лет тянувшем чиновничью лямку, — производят чрезвычайно своеобразное впечатление и бросают совсем особенный свет на всю историю его жизни. А между тем до сих пор еще эти факты не были оценены по достоинству. Большинство исследователей — назовем только важнейших среди них: пр<офессоров> С. А. Венгерова, А. Мазона и Е. Ляцкого, — ограничивались лишь простым указанием, что вот, мол, Гончарову удалось привести в исполнение детские мечтания о далеких путешествиях, и, использовав материал «Фрегата “Паллады”» для характеристики узости и мещанства гончаровского мировоззрения, переходили затем к подробному разбору и оценке его цензорской деятельности, точно здесь они могли найти ключ к истолкованию этой необычайно сложной натуры5. В этом сказалось то самое непонимание Гончарова и как человека, и еще более как художника, жалобы на которое

- 26 -

со второй половины 60-х годов все чаще и чаще начинают попадаться в его переписке. Конечно, значительная доля вины за это ложится на самого Ивана Александровича, болезненная скрытность которого и после его смерти продолжала влиять самым отрицательным образом на опубликование новых материалов из его литературного наследства. Но и при таких неблагоприятных условиях, самый факт участия Гончарова в японском походе должен был бы привлечь гораздо больше внимания со стороны всякого свободного от предвзятых, навязанных традиционной журнальной критикой исследователя.

В самом деле. Ежели еще и теперь кругосветное путешествие сплошь и рядом кажется русскому человеку каким-то из ряду вон выходящим предприятием, совершенно необычайным, о котором говорится с большим почтением и удивлением, то в начале 50-х годов плавание на парусном судне кругом света к неизвестным берегам представлялось затеей крайне рискованной, чуть ли не безумной. В штатском обществе того времени ходили самые преувеличенные слухи об опасностях и лишениях такого похода, о быте и нравах моряков в дальнем вояже. Кой-какие указания на подобные настроения среди тогдашней интеллигенции можно найти и у самого Гончарова (с. 7—9)1*, воспоминания старинных людей, которые нам лично доводилось слышать, только дополняют картину. Впрочем, во всех этих россказнях крылась значительная доля истины. В те времена дальнее плавание действительно неизменно превращалось в длительную и тяжелую “экспедицию”, полную трудов и лишений, неожиданных происшествий и постоянного риска погибнуть то ли от шторма, то ли от скал и мелей, не нанесенных на карту, то ли от цинги или какой-нибудь другой болезни. Судьба вышедшего менее чем через год после “Паллады” с Кронштадтского рейда к берегам Сибири отряда судов красноречиво свидетельствует об этом: из трех судов, составлявших этот отряд, транспорт “Неман”, управляемый таким опытным моряком, как П. Я. Шкот, 23 сентября 1853 г. разбился о скалы у шведского берега, а фрегат “Аврора” прибыл в Петропавловск-на-Камчатке, имея на борту почти 90% команды и офицерского состава, в том числе и самого капитана, И. Н. Шереметьева, в острой цинге6. Каждая тысяча пройденных миль завоевывалась парусным судном в ожесточенной и изнурительной борьбе с океаном, среди множества тревог и непредвиденных случайностей, державших моряков в постоянном напряжении и заставлявших их выкинуть из своего лексикона слово “непременно” (с. 54, 639).

При таких обстоятельствах нужна была большая сила характера, чтобы, преодолев натиск боязливых друзей и, главное, внутреннее сопротивление в самом себе, вызваться охотником в экспедицию, подобную путятинской. Откуда ж она взялась у Гончарова, сорокалетнего чиновника и бестемпераментного бытописателя, к тому же “избалованнейшего из всех”, столь взыскательного к мелочным удобствам повседневной жизни? Как решился он, идеолог мещанства, певец комфорта и спокойствия, — “из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением”, перейти вдруг “на зыбкое лоно морей”, “в один день, в один час <...> ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка?” (с. 7). А кроме того, чем и как объяснить и позднейшие его попытки снова попасть в кругосветное плавание, ту тоску и мечты об океане и тропиках, о которой говорилось выше?

Гончаров сам ставит эти вопросы на первых же страницах своих путевых очерков, но удовлетворительного ответа на них не дает. Только в интимных письмах к друзьям проскальзывают указания на подлинные мотивы его внезапного бегства из Петербурга. И вскрыть эти мотивы является основной задачей

- 27 -

всякого исследования, не только биографического, но, как будет видно ниже, и чисто историко-литературного характера.

Конечно, та “страсть к воде”, на которую он ссылается, сыграла известную роль в его решении. «Поддаваясь мистицизму, — вспоминает он позднее, — можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника — для будущего моего дальнего странствия. Впрочем, помимо этого, меня нередко манили куда-то вдаль широкие разливы Волги, со множеством плавающих, как лебеди, белых парусов. Я целые часы мечтательно, еще ребенком, вглядывался в эту широкую пелену вод. И по приезде в Петербург во мне уживалась страсть к воде. Рассказы ли “крестного”, вместе с “прочитанными путешествиями, или широкое раздолье волжских вод, не знаю что, но только страстишка к морю жила у меня в душе. Гуляя по Васильевскому острову, я с наслаждением заглядывался на иностранные суда и нюхал запах смолы и пеньковых канатов. Я прежде всего поспешил, по приезде в Петербург, посетить Кронштадт и осмотреть там море и все морское»7.

Но само собой разумеется, что под влиянием охлаждающей прозы петербургской чиновничьей жизни эти юношеские мечтания довольно быстро улеглись “в воображении вслед многим другим” (с. 9). И нужны были какие-то особенные внутренние причины, чтобы снова разбудить их и заставить Гончарова уже в зрелых годах, с начинающими давать о себе знать недугами, из размеренного уклада служебных будней перешагнуть на корабль, уходивший в “загадочную даль”8.

Искать этих причин следует прежде всего в том болезненном разладе в жизни Гончарова, который обозначился, как только для него стало ясным его истинное призвание. Писатель, художник, “артист”, по его любимому выражению, не мог помириться в нем с навязываемыми суровой житейской необходимостью условиями существования. Отсюда та постоянная неудовлетворенность и какая-то внутренняя тревога, которые, усиленные и поддержанные начинающимся психическим расстройством, так ярко отразились в его переписке.

«“Ну, так вы — Обломов”, — замечают мне обыкновенно, — пишет он гр. А. А. Толстой. — Eh bien, après?1* — Правда, — Обломов, только не такой, как все другие Обломовы. Не одна лень, не одна дикость — от непривычки — и тому подобные внешние грубые причины держали меня всегда поодаль от света и его приманок, для моей натуры незаманчивых. А артистическое строение духа, а поэзия и т. д. и т. д., — все то, что чуждается всякой официальности, жена (gêne2*), что требует разных маленьких свобод и т. д. — словом, внутренние причины. — А сколько теснот пришлось переживать: хотелось мне всегда и призван я был писать, а между тем должен был служить. Мне, нервозному, впечатлительно-раздражительному организму, нужен воздух ясный и сухой, солнце, некоторое спокойствие, а я сорок лет живу под свинцовым небом, в туманах — и не наберу месяца в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем следовало, и всегда делал то, чего не умел или не хотел делать»9.

В этих словах нашла яркое выражение горькая правда его жизни. Гончаров действительно почти не имел возможности делать то, что хотел и умел делать, к чему был призван. Легенду о его преданности службе, об его бюрократических способностях и склонностях давно пора оставить. Достаточно заглянуть в его формуляр, чтобы убедиться в этом. При связях Гончарова, при его умеренном либерализме и относительно широких возможностях 60-х годов он должен был бы сделать какую-нибудь блестящую карьеру, которой, конечно, никак нельзя назвать чин действительного статского советника и звание члена Главного упр<авления> по делам печати как итог почти сорокалетней непорочной службы. Более того: судя по скупости,

- 28 -

с какой давались Гончарову награды и повышения, можно думать, что он был далеко не на блестящем счету у начальства и что забавные промахи, которыми началось его служебное поприще, повторялись не раз и впоследствии10.

Впрочем, “карьеры и фортуны” Гончаров никогда и не добивался и служебного честолюбия никогда не имел. Служба была для него только источником существования, неизбежным и необходимым злом, тем более горшим, что, с одной стороны, он видел в ней нечто такое, что роняло его престиж литератора, а с другой стороны, вообще резко отрицательно относился к бюрократической деятельности.

Дело в том, что в этой области у Гончарова очень рано сложились вполне определенные, чрезвычайно своеобразные взгляды. Ежели радикал того времени в своих нападках на правительство останавливался прежде всего на взяточничестве, кумовстве, разнообразных “протекциях” и т. п. уродливых явлениях служебного уклада, а главное, на чудовищных реальностях бессмысленной запретительной системы и общем реакционном направлении внутренней политики, то Гончаров к оценке нашей бюрократической системы подходил совсем с другой стороны. Конечно, и его возмущали все эти малые и большие недостатки механизма, но гораздо более претили ему самые формы канцелярского управления. Менялись взгляды правительства, возникали новые веяния, — и тот же радикал с наслаждением садился за канцелярский стол и начинал сочинять бесконечные докладные записки, особые мнения, циркуляры и т. п., настойчиво пытаясь подобно же своему предшественнику уложить конкретную жизнь на тесное ложе бумажного “исполнения”. Не то Гончаров: как ни парадоксально это звучит, но он чувствовал отвращение именно к бюрократизму, как таковому, и в подмене делопроизводством настоящего дела, в поголовном стремлении русского культурного общества на “государственную службу” видел одну из главных причин “всероссийского застоя”11.

Недаром уже в глубокой старости, незадолго до смерти, он писал в своей последней статье: «“Grattez un Russe, — говорит старый Наполеон, — et vous trouverez un Tartare”; он прибавил бы: “ou un tschinovnik”1*, — если бы знал нас покороче»12.

Этого чиновника — а тогда почти все были чиновниками “от головы до пят, как Лир был король от головы до пят” (с. 597), — Гончаров и изображает не как плута, притеснителя, взяточника, изверга и т. д., а прежде всего как лощеное ничтожество, подчеркивая пустоту и формализм всей его жизни и деятельности. Таковы все бюрократические типы его романов: в них нет ничего отталкивающего, возбуждающего враждебное чувство, напротив, все они довольно приятны в общежитии, но в то же время какое-то убожество и пустота. И этим жалким “продуктам петербургской болотной почвы”13 он упорно стремится противопоставить человека “настоящего, живого, не рутинного труда”, широкой личной инициативы, несокрушимой энергии и предприимчивости, неустанно созидающего в борьбе с бесчисленными препятствиями новые формы жизни: экономической, бытовой, духовной — безразлично. Прямым славословием такому “человеку-творцу” звучат многие страницы «Фрегата “Паллада”», повествующие о завоевании земли человеком; но и в своих романах Гончаров настойчиво пытался наметить этот характер на русской почве — между “татарином” и “чиновником”, рядом с безвольным, но благородным Обломовым. Здесь не место гадать, почему эти попытки, в которых, конечно, было много наивного, не увенчались успехом. Нам достаточно указать, что сознание внутренней пустоты и “мнимости” бюрократической деятельности сопровождало Гончарова в течение всей его долгой жизни, находя яркое отражение во всех его произведениях — от грандиозных

- 29 -

романов до случайной статьи включительно14. Равным образом мы не можем пускаться и в исследование генезиса этих настроений. По-видимому, здесь отчасти сказалась принадлежность Гончарова к не служилому, — вернее, не служащему сословию: в гончаровской семье традиция службы почти отсутствовала15, и, вступая в чиновничью среду, ему приходилось приспособляться к ее бытовому укладу как свежему человеку со стороны. Но еще большее влияние на выработку гончаровского миросозерцания оказало несомненно его глубокое увлечение английской литературой. Изучив английский язык, как кажется, главным образом из практических соображений, он затем основательно ознакомился с главнейшими представителями английского романа, из которых — Диккенс оказал существенное воздействие не только на формы его художественного творчества, но и на многие из его общих точек зрения. “В нашем веке, — говорит Гончаров, подводя итоги своей литературной деятельности, — нам дал образец художественного романа общий учитель романистов — это Диккенс”16. И если в бледных очерках Штольца или Тушина вполне возможно усматривать попытку переложения на российские нравы положительного героя английской семейной эпопеи, то, с другой стороны, у того же Диккенса мы встречаем резкую сатиру на чиновничество, отражающую настроения, близкие к настроениям Гончарова.

Как бы то ни было, но при подобных воззрениях на канцелярскую работу и карьеру служба не могла иметь ничего привлекательного для Гончарова. В Департаменте он задыхался; в Гл<авном> управлении изнемогал от царившей там бестолковщины и разноголосицы; о своем цензорстве никогда не любил вспоминать позднее. Служба была вечной язвой, разъедавшей его существование, и, не успев еще вернуться в Петербург после двухлетних скитаний по свету, он уже начинает тосковать “при мысли, что надо опять приниматься за ежедневное хождение в службу”.

Почему же в таком случае он не бросал ее? Но куда же ему было деваться? Медлительность и неровность творчества не позволяли ему надеяться на относительно прочный литературный заработок. Частной службы в том виде, как мы ее теперь понимаем, тогда еще не было, и всякая попытка устроиться вне “казенного довольствия”, не говоря уже о том, что накладывала на человека оттенок неблагонадежности, имела все основания окончиться такой же неудачей, как попытка изобразить в русской обстановке “самодеятельного” героя английского стиля. А в то же время никаких личных средств у Гончарова не было.

“К несчастию, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь”, — писал Гончаров М. М. Стасюлевичу, горько жалуясь на свое положение17. И, действительно, положение было незавидным. Н. Н. Трегубов жестоко ошибался, когда думал, что сделал все для своего крестника, дав ему “в приданое” образование и позаботившись о его карьере с тем, чтобы все остальное “добывал” он сам18. Именно в этом “остальном” Гончаров нуждался гораздо больше, нежели в протекции и других средствах движения по службе.

Дело в том, что Гончаров был человеком крайне своеобразной волевой организации. Его прославленная “обломовская лень”, о которой так много говорилось среди современников и позднее у историков литературы, представляла чрезвычайно сложное и до сих пор еще не вполне разгаданное явление. Ведь если, с одной стороны, различные анекдоты по этому поводу и по сию пору сохраняются в общественной памяти, то, с другой стороны, зная о Гончарове все, что мы знаем, нельзя не признать в нем одного из самых неутомимых тружеников среди русских писателей. Колоссальный труд, вложенный в “трилогию” со всеми ее бесчисленными вариантами; работа, проделанная Гончаровым в качестве цензора19; та деятельность, которую он развил в экспедиции, составляя свои записки, ведя общий судовой журнал и неся всю тяжесть секретарства при переговорах в Нагасаки20; и, наконец,

- 30 -

систематические и упорные занятия по самообразованию21, сделавшие из него человека обширных и разносторонних знаний, — все это неопровержимо свидетельствует о его незаурядной трудоспособности22. Но рядом с этой волей к труду и рабочей выдержкой в нем уживалась странная нерешительность в вопросах обыденной жизни. Мелочные затруднения повседневного быта принимали в его воображении размеры непреодолимых препятствий. Какие-нибудь пустяки, которые обычно изживаются незаметно, приводили его в состояние полной растерянности и надолго лишали покоя. Перед мелкими заботами и тревогами дня — Гончаров беспомощно пасовал, и ему, пожалуй, было гораздо легче отправиться в кругосветное путешествие, нежели переехать с квартиры на квартиру или переменить слугу. “Вы правы, — писал он Тургеневу из Мариенбада во время австро-прусской войны: все военные проделки не по натуре мне, не трусости, конечно, ради, нет: если мне скажут, что какая-нибудь шальная бомба упадет ко мне в комнату и разорвет меня, — я ничего: может быть, закричу, если успею, а то так и молча умру. Но если скажут, что мне понадобится ехать тысячу верст не по железной дороге, а в экипаже, или прожить лишнюю неделю там, где я не хочу, или я не буду знать, можно ли мне вернуться в срок и обыкновенным путем в Россию, — все это повергает меня в уныние и раздражение”23.

Само собой понятно, что поводов для такого унижения и раздражения в повседневном обиходе необеспеченного чиновника набиралось более чем достаточно, и мы легко могли бы составить себе представление о том, во что превращалась временами жизнь Гончарова, если бы даже не имели многочисленных свидетельств этому в его переписке.

Нет никакого сомнения, что многое в этой чрезмерной чувствительности к житейским мелочам следует отнести непосредственно на счет жизненной неуравновешенности. Такие эпизоды, как история с фраком или бесконечные разговоры об упаковке чемодана, о железнодорожном билете, о которых лучше кого-либо могли бы рассказать Л. И. и М. М. Стасюлевичи да А. Ф. Кони, пестовавшие стареющего Гончарова, — никак не укладываются в рамки нормальной душевной конституции. Правда, большинство известных нам эпизодов этого рода относится к поздним годам жизни писателя, но все же имеется достаточно указаний на то, что уже в конце 40-х годов он отличался этими странностями.

По-видимому, они являются отражением слабых форм того самого недуга, который был наследственным в семье Гончаровых24. Характеризуясь в своих депрессивных формах крайне подавленным настроением, глубокой апатией и затрудненностью волевых импульсов, недуг этот объясняет многое, казавшееся смешным и странным в гончаровской “манере жить”, и проливает яркий свет на его воистину печальную судьбу. Ибо человек, пораженный подобными настроениями, более, чем кто-либо другой, нуждается в достатке, в сердечной заботе, в покое и независимости, в известной свободе от бытовых треволнений. Различные перипетии борьбы за существование, обязательный и неинтересный, выполняемый по необходимости ежедневный труд — служба, мелкие нужды домашности и прочее, что вполне нормальная психика переносит сравнительно легко, без особых страданий и уныния, — все это нередко доводит такого человека до изнеможения, до потери самообладания, в корне отравляя ему жизнь и мешая отдаться своему призванию.

Здесь, конечно, и следует искать объяснение тому значению, которое Гончаров всегда придавал внешним условиям существования. Большая наивность усматривать в знаменитой похвале комфорту, вставленной в VI главу «Фрегата “Паллада”», где он противопоставляется бессмысленной роскоши, — выражение идеологического мещанства. Правда, комфортабельность являлась необходимым условием жизни “джентльмена” — светски-благородного человека, образ которого Гончаров составил себе под прямым влиянием английской литературы. Но никогда, конечно, он не видел в комфортабельности

- 31 -

жизни, как таковой, жизненного идеала. Она нужна была ему прежде всего как субъективно необходимая предпосылка “покоя и воли”25, для беспрепятственного выполнения иных, более высоких целей человеческого бытия. Роскошь, крепко-накрепко привязывая человека к мертвым вещам, приучая его жить чувственными впечатлениями и влечениями, делает из него раба внешнего мира; не то — комфорт: с точки зрения Гончарова, он обеспечивает личности ту сумму “маленьких свобод”, при которых только и становится возможным полное осуществление <ее> высшего назначения.

Что же делать? Для каждого существует свой собственный индивидуальный минимум необходимого, без чего он утрачивает способность быть самим собою, т. е. реализовать заложенные в нем одном творческие способности. Для Гончарова, в силу его болезненности, этот минимум был сравнительно очень высок. Но мотивировался он не барством, не тщеславными претензиями, а прежде всего и больше всего требованиями его творческой натуры. Именно для того, чтобы писать, т. е. выполнять свое призвание, и нуждался Гончаров в покое, комфорте и обеспеченности, быть может, гораздо более других русских писателей.

Здесь мы подходим к самому больному вопросу его существования. То творчество, в итоге которого возникли такие спокойные и ясные, исполненные мягкого юмора и благожелательности ко всем и ко вся произведения, — это творчество было тревожно и бурно. Чувство меры, разлитое в его художественных творениях, было чуждо как всей его внутренней жизни, полной глубоких противоречий, беспорядочной смены настроений, внезапных решений и колебаний, так и непосредственно самому процессу творчества. Гончаров принадлежал к тому типу художников, которые страдают от “напора фантазии”26, т. е. воображение которых в процессе развертывания художественного произведения к прямой теме непременно присоединяет много лишнего мечтательного, которым приходится с трудом отыскивать свою “вещь” в бесконечном круговороте видений и форм, порожденных болезненно взвинченной, безудержной фантазией. “Я писал медленно, — вспоминает уже в старости Гончаров, — потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие, а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, целый край, с городами, селами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни. Тяжело и медленно было спускаться с этой горы, входить в частности, смотреть отдельно все явления и связывать их между собой!”27. Но само собой разумеется, пребывание на этих горных высотах требовало нервного возбуждения, точнее говоря, им-то и вызывалось.

Неуравновешенный, легко возбудимый, крайне впечатлительный, Гончаров в процессе работы очень быстро приходил в состояние такого волнения, которое граничило с какой-то одержимостью и при котором воображение его не знало уже никаких границ. «Во мне теперь кипит будто в бутылке шампанского, — пишет он Стасюлевичу, приступая к окончанию “Обрыва”, — все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше, и я почти не выдерживаю, — один, — рыдаю, как ребенок, и измученной рукой спешу отмечать кое-как, в беспорядке. Я все забыл другое, все — даже графа и графиню, даже Вас иногда забываю — во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим»28. “Что это за мечты лезут, — да, лезут: фантазия — это своего рода такой паровик, что дай Бог только, чтоб котел не лопнул! <...> я своею рассеянностью (т. е. сосредоточенностью) похожу немного на сумасшедшего — и на меня глядя — улыбаются, а я просто поглощен теперь вполне передо мной развившейся задачей до самого конца: перспектива вся открылась передо мной до самой будущей могилы Райского, с железным крестом, обвитым тернием”29.

Отсюда та медленность “сочинения”, которую он и сам связывает с этими особенностями своей фантазии, ибо трудно спускаться с высоты безудержной

- 32 -

мечты к трезвому ограничению — огранению произведения; отсюда полная неуверенность в своем труде, ибо эта мечта и законченная вещь являлись величинами почти несоизмеримыми, отсюда бесконечные сомнения, разочарования, страхи, до полной неспособности оценить свои достижения, что очень тонко подметил чуткий Стасюлевич30.

Но отсюда же и страшное общее напряжение нервов, граничившее почти с острым расстройством, которым сопровождалось его творчество. В этой неуравновешенной, чрезвычайно возбудимой натуре субъективная сторона вдохновения выдвигалась на передний план. Художнику приходилось не только преодолевать трудности поэтического оформления основного замысла как такового, но и вести упорную и изнурительную борьбу с наплывающими со всех сторон и затемняющими этот замысел иными, только субъективно значимыми видениями и эмоциональными схемами растревоженной фантазии. И чтобы разобраться в этой массе беспорядочно теснящихся образов, чувств и переживаний, чтобы обеспечить устойчивость и постоянство центральной фабулы и действующих лиц, т. е. до конца выдержать единство смыслового и эмоционального плана произведения, требовалась огромная сосредоточенность творческой воли и внимания. А в то же время и человек, болезненно взвинченный и раздраженный, изнемогающий под “напором фантазии”, всецело поглощенный своим тяжелым и мучительным трудом, особенно остро реагировал на всякое вторжение внешней действительности в круг его творческих забот и треволнений. Конечно, эти явления наблюдаются в творчестве любого писателя. Каждый писатель нуждается в свободе и покое для своего труда. Но для Гончарова, с его дурной психической наследственностью, исключительной возбудимостью нервной системы, всеми особенностями его личного характера и творчества,”несносная тирания внешних обстоятельств” была совершенно невыносима, ибо горькая ирония судьбы предназначила его быть “избалованнейшим из смертных”, т. е. более других нуждаться в благоприятной житейской обстановке. А между тем жизнь далеко не баловала его. Обязательное “хождение в службу”, внутреннюю пустоту и ничтожность которой он ощущал, быть может, гораздо острее многих своих современников; мелкие невзгоды и тревоги жизни “скромного столоначальника” — та житейская проза, на которую как-то особенно болезненно реагировала его перешедшая границы нормального чувствительность и робость в практических делах, и, наконец, упорный литературный труд — единственное убежище от жизненных неудач и в то же время источник мучительного беспокойства и сомнений, вечно приподнятых нервов и острых переживаний — вот три основных момента тех “неподвижных форм, в которые была заключена его жизнь”1*.

Я откровенно люблю литературу, — пишет он Тургеневу, — и если бывал чем счастлив в жизни, так это своим призванием, — и говорю это также откровенно”31. Но это “условное” счастье покупалось дорогой ценой непрерывных тревог и терзаний, мучительных подозрений, постоянной настороженности, вечно приподнятых нервов. И среди этих сомнений и страхов боязнь за свое дарование, за его гибель под влиянием неблагоприятных обстоятельств, в бессмысленной и нудной петербургской чиновничьей жизни едва

- 33 -

ли не была главной: по крайней мере, она красной нитью проходит через все интимные признания его писем к друзьям.

Боязнь эта родилась в нем вместе с осознанием своего призвания под влиянием шумного успеха “Обыкновенной истории”32. Ее первые приступы он почувствовал, принявшись вскоре за “Обломова”33. Набросав первую часть романа и отделав окончательно “Сон Обломова”, помещенный как “эпизод из неоконченного романа” в “Литературном сборнике” (изд. “Современника” на 1849 г.; ценз. помета 8.II.1849), Гончаров с беспокойством начал замечать, что дальнейшая работа над любимым произведением как-то не клеится. Взявши в июле того же года трехмесячный отпуск, он уезжает на родину, в Симбирск, надеясь найти там более благоприятную обстановку для занятий. Надежды эти оправдались только отчасти. Правда, под влиянием охвативших Гончарова в родном углу старых воспоминаний, причудливо мешавшихся с новыми наблюдениями, в его уме сложился замысел нового романа34, но зато с “Обломовым” дело нисколько не подвинулось вперед.

Извиняясь за неисполнение обязательства представить в редакцию “Отеч<ественных> зап<исок>” хотя бы первую часть романа, он пишет Краевскому: “Чувствую, как я виноват перед вами, тем более что причины, которые могу привести в свое оправдание, всякому другому, кроме меня, покажутся, пожалуй, неуважительными. Кому нужда знать, что я не могу воспользоваться всяким свободным днем и часом, что у меня вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело, что, наконец, особенно с летами, реже и реже приходит охота писать и что без этой охоты никогда ничего не напишешь? Едучи сюда, я думал, что тишина и свободное время дадут мне возможность продолжать начатый и известный Вам труд. Оно бы, вероятно, так и было, если б можно было продолжать. Но прочитавши внимательно написанное, я увидал, что все это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить, что, словом, работа эта никуда почти не годится <...> Вот в каком печальном положении нахожусь я теперь. Я бы давно написал Вам об этом, но все надеялся, что успею что-нибудь сделать. Я запирался в своей комнате, садился каждое утро за работу, но все выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде материала. А дни все шли да шли и, наконец, пришли к тому, что послезавтра я еду в Петербург и не везу с собой ничего, кроме сомнительной надежды на будущие труды, сомнительной потому, что в Петербурге опять не буду свободен по утрам и что, наконец, боюсь, не потерял ли я в самом деле от старости всякую способность писать”35.

Сомнения Гончарова оказались, по-видимому, не совсем безосновательны. По крайней мере, ближайшие годы петербургского сидения не дали никаких осязательных результатов: оба романа продолжали оставаться в виде программ и набросков. Обычная городская сутолока по-прежнему не давала ему сосредоточиться и собраться с силами для труда, несравненно более сложного, чем его первый опыт. А между тем “дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями” (с. 9). “Умственная деятельность вся опять сосредоточится в департаменте, физическая — в хождении по Невскому проспекту, а нравственная — в строгой честности, и то отрицательной, то есть не будешь брать взяток, надувать извозчиков, хозяина квартиры”36. А в то же время энтузиазм, вызванный “Обыкновенной историей” и “Сном Обломова”, постепенно остывал; публика начинала забывать своего любимца; появилась враждебная критика; что булгаринская “Пчела” подсвистнула “Обыкновенной истории”, было еще пустяками; гораздо неприятнее была довольно резкая статья в “Москвитянине”37. Для Гончарова наступили трудные времена. Опостылевший департамент, заботы и дрязги повседневного обихода, незаметно и бледно протекшая молодость и на этом тусклом и душном фоне какие-то непонятные перебои творчества, какая-то странная безуспешность мучительных попыток закончить задуманные произведения.

- 34 -

ведения. Казалось, талант, вспыхнувший на мгновение ярким светом, уже готов был медленно погаснуть на сырой и ржавой “петербургской болотной почве”. А сюда присоединились еще первые проявления подходившей болезни. “Я очень разнообразно провожу время, — иронизирует он в письме к Е. А. Языковой, — то убиваюсь хандрой и желчью, то на пять минут развеселюсь так, что святых вон понеси... А основанием глубокой тоски и внезапному веселью служат мои больные нервы, так что и надежды нет, чтобы я когда-нибудь окончательно придержался чего-нибудь одного, т. е. чтобы захандрил или развеселился раз навсегда. И ведь это с детства так: я помню, мне было лет десять, а я уж тосковал часто или веселился без причины...”38

Было от чего придти в отчаяние и захандрить. “Местная хандра <...> погнала когда-то меня далеко, чуть не на луну”, — вспоминал он много позднее в письме к М. М. Стасюлевичу39. И действительно, именно в острой “местной хандре”, в “глубокой тоске”, а не в рассказах Н. Н. Трегубова или детских мечтаниях над волжскими просторами надо искать объяснения, почему сорокалетний Гончаров с такой внезапной решимостью согласился переменить место столоначальника на должность адмиральского секретаря и из покоя обыденности ринуться в беспорядок жизни моряка. Он испугался “заживо умереть дома от праздности, скуки, тяжести запустения в голове”. И бежал на “Палладе” от департаментов, чиновников, приятелей-чернокнижников; от “умственной жизни в канцелярии” и “физической на Невском”; от “отрицательной честности” и от зевоты за книгой, в спектаклях, в собраниях и на вечерах; бежал от утр, занятых службой, от жизни, ставшей “праздным отражением мелких надоевших явлений”, от напрасных усилий сосредоточиться и свободно отдаться творчеству среди бессмысленной суеты городских будней, в промозглом тумане, под низким свинцовым небом. Бежал от “гибели медленной и скучной” в удушливой русской действительности, бежал в “прекрасное далеко”, унося с собою все свои замыслы и литературные планы. Он “обновился” при одной мысли идти кругом света — “все мечты и надежды юности, сама юность воскресли в нем...”

Есть великая освобождающая сила в путешествии, и именно в ней скрывается одно из главных очарований туризма. Путешествие радует человека не только новыми впечатлениями и встречами, но и тем прежде всего, что отрывает его от мелких надоевших явлений жизни на родине, нарушает опостылевший ритм его обычного существования и, ставя его лицом к лицу с новой жизнью и новым бытом, показывает их с праздничной стороны. Путешественнику бывает очень трудно постичь реальный, практический смысл развертывающейся перед ним панорамы чужой и чуждой жизни. Ее “проза”, ее повседневные заботы и нужды, ее волнения и дрязги, — словом, ее субъективно-прагматический строй всегда остается для него полускрытым. Она предстоит ему вне круга тех будничных целей, в которых она раскрывается местному жителю, и неизбежная для путешественника личная незаинтересованность в ее практически-бытовом содержании придает его переживанию окружающего почти эстетический тон. Вырвавшись из оков житейского обихода у себя на родине, путешественник почти не вступает в новый обиход и не подчиняется его ритму и круговороту. В этом смысле он свободнее всех, и его отношение к предстоящему всегда празднично: для него, более чем для кого другого, жизнь с ее прозой становится поэзией.

Нет никакого сомнения, что именно этой стороной путешествия особенно дорожил Гончаров. Свобода, беззаботность и праздничность — вот что тянуло его за границу позднее, что мерещилось ему, уже старику, в мечтах о новом кругосветном плавании40. Для его легко возбуждающейся, болезненно чувствительной ко всем житейским передрягам артистической натуры путешествие было и освобождением, и отдыхом, и — главное — единственной формой существования, когда он мог беспрепятственно отдаться поэтическим трудам.

- 35 -

И судьба оказала ему великую милость, послав в широкий свет с одной из самых замечательных русских морских экспедиций 19-го века — с японской экспедицией адмирала Путятина.

Далее в автографе следуют две главы (II и III), в которых излагается история плавания “Паллады”, основанная на тщательном изучении документальных источников. Ввиду того, что они почти без изменений вошли во вступительную статью Б. М. Энгельгардта к письмам Гончарова из плавания (ЛН. Т. 22/24. С. 309—344), а затем в книгу Фрегат “Паллада” (с. 722—760), а также в книгу: Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб., 1995 ( с. 227—250), из нашей публикации они исключены. Напомним, что изложенная в этих главах история плавания неопровержимо свидетельствует об исключительных трудностях и опасностях, с которыми постоянно сталкивались участники экспедиции, однако в книге Гончарова эти стороны совершенного им кругосветного плавания почти не отразились. Это обстоятельство послужило отправным пунктом исследования Б. М. Энгельгардта. (Т. О.).

IV

Таким образом, подлинная история путятинской экспедиции, как ее можно восстановить по официальным документам и показаниям участников, и ее литературное “изображение” в гончаровских “очерках” резко расходятся между собой. “Правдивый до добродушия” рассказ оказывается на деле чрезвычайно лукавым, трактуя “героический” — по терминологии кронштадских моряков — поход “Паллады” как легкую прогулку по тропическим морям, не лишенную, конечно, своих терниев, но в общем вполне комфортабельную и приятную.