- 9 -

Д. С. ЛИХАЧЕВ

СЛОВО О ЛЕСКОВЕ

В историю литературы время от времени врываются творческие личности, взрывающие спокойное течение традиций. Они не терпят того, что академик А. С. Орлов называл в свое время “гладкописью”, привычностью, “хорошим тоном” в литературе, создают вокруг себя атмосферу беспокойства, вступают в конфликт с профессиональной средой литераторов и... в конечном счете энергично способствуют прогрессу в литературе, расширяют возможности литературы, развивают ее жанровую систему, вносят новые темы, обогащают язык.

Откуда все это берется? Ведь вырваться за пределы эпохи не так-то легко! Такие писатели-бунтари — это своего рода Антеи, которым нужно набраться новых сил от Земли, от действительности, от языка обыденной прозы, приобщить к литературе низшие жанры или жанры деловой прозы. Конфликт с традиционной литературой и писательской средой обычно имеет свои поводы, но в основе его лежат глубокие внутренние и внешние причины. Это и потребности самого литературного развития, и потребности психологические, свойственные людям с избыточной энергией, порой не знающим ей применения и поэтому бросающимся производить опыты, задавать своим творчеством загадки. Это люди — обижающие и обижающиеся, недостаточно ценящие себя и других, легко все переворачивающие, не принадлежащие ни к каким оформленным мировоззрениям и школам.

В своем личном быту они часто совсем не бунтари, а бунтарство свое распространяют главным образом на свое творчество.

Именно к таким писателям принадлежит Лесков. Он изумительный экспериментатор — экспериментатор озорной, иногда раздраженный, иногда веселый, а вместе с тем и чрезвычайно серьезный, ставящий себе большие воспитательные цели. Первое, на что я хочу обратить внимание,— это на его поиски в области литературных жанров. Он постоянно ищет, пробует силы в новых и новых жанрах, часть которых берет из “деловой” письменности, из литературы журнальной, газетной, научной прозы.

Обращение к деловой прозе, к деловым жанрам было не таким уж редким явлением в русской литературе. Литература постоянно черпала новые силы из сознательного “снижения” своих тем, жанров, языка. И в этом отношении Лесков-художник органически связан со всей историей отечественной литературы от древности до нового времени; в его творчестве прослеживаются многообразные отношения с самыми различными историческими пластами русской словесности.

Не случайно исследователи сравнивали и сравнивают творчество Лескова с творчеством русских писателей-новаторов, с Гоголем, Достоевским, Толстым, Щедриным, Чеховым. Да и сам Лесков, вполне сознавая свою оригинальность, считал важным подчеркнуть художественное единство своего

- 10 -

творчества с развитием современной ему литературы. Он с раздражением протестовал против обособления его от современников, не раз указывал на свои творческие связи с Гоголем, Островским, Достоевским и Толстым. По поводу рассуждений об уникальности своего творчества он писал: «Говорят о моем “языке”, его колоритности и народности; о богатстве фабулы, о сконцентрированности манеры письма, о “сходстве” и т. д., а главное не замечают...»1. Это главное и состояло в органической связи с глубинным развитием русской классической прозы. Однако при всем том Лесков ярко самобытен и породил целую волну художественных поисков в русской литературе.Очень многие из произведений Лескова имеют под своими названиями жанровые, сюжетно-тематические и прочие определения, которые он им дает, как бы предупреждая читателя о необычности их форм для “большой литературы”: “автобиографическая заметка”, “авторское признание”, “открытое письмо”, “биографический очерк” (“Алексей Петрович Ермолов”), “фантастический рассказ” (“Белый орел”), “маленький фельетон”, “заметки о родовых прозвищах” (“Геральдический туман”), “семейная хроника” (“Захудалый род”), “наблюдения, опыты и приключения <...>” (“Заячий ремиз”), “картинки с натуры” (“Импровизаторы” и “Мелочи архиерейской жизни”), “из народных легенд нового сложения” (“Леон дворецкий сын”, “Застольный хищник”), “Nota bene к воспоминаниям <...>” (“Народники и расколоведы на службе”), “легендарный случай” (“Некрещеный поп”), “библиографическая заметка” (“Не напечатанные рукописи пьес умерших писателей”), “post-scriptum” («О “квакереях”»), “литературное объяснение” (“О русском Левше”), “краткая трилогия в просонке” (“Отборное зерно”), “справка” («Откуда заимствованы сюжеты пьесы графа Л. Н. Толстого “Первый винокур”»), “отрывки из юношеских воспоминаний” (“Печерские антики”), “научная записка” (“О русской иконописи”), “историческая поправка” (“Нескладица о Гоголе и Костомарове”), “пейзаж и жанр” (“Зимний день”, “Полунощники”), “рапсодия” (“Юдоль”), “рассказ чиновника особых поручений” (“Язвительный”), “буколическая повесть на исторической канве” (“Совместители”), “спиритический случай” (“Дух госпожи Жанлис”) и т. д. и т. п.

Лесков как бы избегает обычных для литературы форм. Если он даже пишет роман, то в качестве уточняющего определения ставит в подзаголовке “роман в трех книжках” (“Некуда”), давая этим понять читателю, что это роман чем-то необычный. Если он пишет рассказ, то и в этом случае он стремится как-то отличить его от обычного рассказа — например: “рассказ на могиле” (“Тупейный художник”).

Лесков как бы хочет сделать вид, что его произведения не принадлежат к “признанной” литературе и что они написаны “так”, между делом, написаны в “малых формах”, словно они относятся к низшему роду литературы. Это не только результат очень характерной для русской литературы особой “стыдливости формы”, но желание, чтобы читатель не видел в его произведениях нечто законченное, “не верил” ему как автору и сам додумывался до нравственного смысла его произведения. При этом Лесков как бы разрушает, а точнее сказать — обновляет жанровую форму своих произведений, как только они приобретают какую-то жанровую традиционность, могут быть восприняты как произведения “обычной” и высокой литературы. “Здесь бы и надлежало закончить повествование”, но... Лесков его продолжает, уводит в сторону, передает другому рассказчику и пр.

Странные и “нелитературные” жанровые и сюжетно-тематические определения играют в произведениях Лескова особую роль: это особого рода

- 11 -

предупреждения читателю не принимать названные произведения за выражение авторского отношения к описываемому. Этим предоставляется свобода читателю, они оставляют читателя один на один с произведением — “хотите — верьте, хотите — нет”. Он снимает с себя известную долю ответственности за них. Он делает форму своих произведений как бы “чужой”, стремится ответственность за форму переложить на рассказчика, на документ, который он приводит. Он как бы скрывается от своего читателя.Этим закрепляется та любопытная особенность произведений Лескова, что они интригуют читателя истолкованием нравственного смысла происходящего в них (о чем я в свое время писал уже 2).

Собрание произведений Лескова на первый взгляд удивительно пестро по жанрово-тематическому составу: здесь и “сказы”, и “легенды”, и “буколические картинки”, и фельетоны, и справки, отрывки из воспоминаний и т. п. Создается впечатление, что в этом разнообразии произведений главенствующее положение занимают пестрые “литературные мелочи”, написанные, как любил говорить писатель, “вовремя и кстати”. Но это первое впечатление, при всей своей относительной верности, в существе своем требует еще одного уточнения.

Лесковские “литературные мелочи”, пестрые и занимательные (а он сам заботился о том, чтобы его произведения были с веселой путаницей в интриге)3, оказываются всегда как бы недосказанными, недоговоренными, чем-то вводящими читателя в сомнение. В сознании читателя каждый раз обязательно появляется недоумение, озадаченность, некое духовное замешательство: и сам читатель должен найти ответ на вопрос, который таит в себе незатейливая на первый взгляд литературная “мелочь”. Дело оказывается гораздо сложнее: незначительное на первый взгляд произведение заставляет вдумчивого читателя значительно задумываться, серьезно размышлять.

Таким образом, собрание сочинений Лескова, в котором внешне преобладают “литературные мелочи”, оказывается арсеналом очень больших, часто трудно поддающихся решению насущных вопросов, проблем, объединенных, как верно заметил Горький, думой о судьбе России.

* * *

Есть у Лескова такая придуманная им литературная форма — “пейзаж и жанр” (под “жанром” Лесков разумеет жанровые картины). Эту литературную форму (она, кстати, предвосхищает многие из достижений литературы XX в.) Лесков создает для полного авторского самоустранения. Автор даже не прячется здесь за спины своих рассказчиков или корреспондентов, со слов которых он якобы передает события, как в других своих произведениях,— он вообще отсутствует, предлагая читателю как бы стенографическую запись разговоров, происходящих в гостиной (“Зимний день”) или гостинице (“Полунощники”). По этим разговорам читатель сам должен судить о характере и нравственном облике разговаривающих и о тех событиях и жизненных ситуациях, которые за этими разговорами постепенно обнаруживаются перед читателем.

Моральное воздействие на читателя этих произведений особенно сильно тем, что в них (это обусловлено подачей материала) ничего не проясняется автором: читатель как будто бы обо всем сам догадывается. По существу, он действительно сам решает предложенную ему моральную задачу.

Сложнее, например, задача в рассказе “Бесстыдник”, носящем подзаголовок “Из беседы в кают-компании”. Здесь Лесков “обыгрывает” точку зрения Толстого, высказанную им в “Севастопольских рассказах”, в одном из которых Толстой говорит про трусоватого офицерика: “Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы”. У Лескова в “Бесстыднике

- 12 -

” интендант, воровавший в Севастополе (прототипом его был Хрулев), говорит: “А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...” (VI, 158). Этот ответ, цинический смысл которого должен вызвать возмущение, заставляет однако слушателей “примириться” с “бесстыдником” (хотя один из них — «совсем приготовился ему отрезать: — “Какой вы скотина”»), потому что ответ этот остроумен, а слушатели умеют ценить остроумие. И все же высказанная сентенция приобретает у Лескова и значение ложного решения моральной проблемы...4Сказ Лескова “Левша”, который обычно воспринимается как явно патриотический, как воспевающий труд и умение тульских рабочих, также далеко не прост в своей тенденции. Он патриотичен, но не только... Лесков по каким-то соображениям снял авторское предисловие, где указывается, что автора нельзя отождествлять с рассказчиком. И вопрос остается без ответа: почему же все умение тульских кузнецов привело только к тому результату, что блоха перестала “дансы танцевать” и “вариации делать”? Ответ, очевидно, и в том, что все искусство тульских кузнецов поставлено на службу капризам “господ”...

* * *

Обратим внимание еще на один чрезвычайно характерный прием художественной прозы Лескова — на его пристрастие к особым словечкам — “искажениям” в духе “народной этимологии” и к созданию загадочных терминов для разных явлений. Прием этот известен главным образом по самому популярному сказу Лескова “Левша” и неоднократно исследовался как явление языкового стиля.

Но прием этот никак не может быть сведен только к стилю, к балагурству, желанию рассмешить читателя. Это и средство сатиры, и прием литературной интриги, существенный элемент сюжетного построения его произведений. “Словечки” и “термины”, искусственно создаваемые в языке произведений Лескова самыми различными способами (здесь не только “народная этимология”, но и использование местных выражений, иногда прозвищ и пр.), также иногда интригуют читателя на промежуточных этапах развития сюжета. Лесков сообщает читателю свои “термины” и загадочные определения, странные прозвища и пр. раньше, чем дает читателю материал, чтобы понять их значение, и именно этим он придает дополнительный интерес главной интриге.

Вот, например, “Умершее сословие”, имеющее подзаголовок (жанровое определение) “Из юношеских воспоминаний”. Прежде всего отметим, что элемент интриги, занимательности вводит уже само название произведения — о каком сословии, да еще “умершем” будет идти речь? Затем, первый же термин, который Лесков вводит в эти воспоминания,— “дикие фантазии” старых русских губернаторов, выходки чиновников. Только в последующем объясняется — что́ же это за выходки. Загадка разрешается для читателя неожиданно. Читатель ждет повествования о каком-то чудовищном поведении старых губернаторов (ведь говорится “дикие фантазии”.— Курсив мой — Д. Л.), но выясняется, что речь идет просто о чудачествах. Лесков берется противопоставить старое дурное “боевое время” современному благополучию, но оказывается, что в старину было все проще и даже безобиднее. Прошлое, противопоставляемое новому, очень часто служит Лескову для критики переживаемой эпохи.

Лесков употребляет термин “боевое время”, но затем выясняется, что вся война сводится к тому, что орловский губернатор Трубецкой был большой охотник “пошуметь” (снова термин) и, как оказывается, “пошуметь” он

- 13 -

любил не по злобе, а как своего рода художник. Лесков пишет: «О начальниках, которых особенно хотели похвалить, всегда говорили: “Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает как нельзя хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал!”» (VIII, 452—453). Далее употребляется термин “надерзить” (опять в кавычках) и добавляется: «О нем (т. е. о том же губернаторе — Д. Л.) так и говорили в Орле, что он “любит дерзить”» (VIII, 453). В таком же роде даются “термины” — “напрягай”, “на выскочку”. А далее выясняется — шибкая езда у губернаторов служила признаком “твердой власти” и “украшала”, как утверждает Лесков, старые русские города, когда начальники ездили “на выскочку”. О шибкой езде старинных губернаторов Лесков говорит и в других своих произведениях, но — характерно,— снова интригуя читателя, правда уже другими “терминами”. В “Однодуме”, например, Лесков пишет: «Тогда (в старое время — Д. Л.) губернаторы ездили “страшно”, а встречали их “притрепетно”» (VI, 229). Разъяснение того и другого термина сделано в “Однодуме” удивительно, причем Лесков походя употребляет и различные другие “термины”, которые служат подсобными интригующими приемами, готовящими читателя к появлению в повествовании “надменной фигуры” “самого”.

ЛЕСКОВ

Фотография, 1889 г.

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

- 14 -

Создавая “термин”, Лесков обычно ссылается на “местное употребление”, на “местную молву”, придавая тем своим “терминам” “народный” колорит. О том же орловском губернаторе Трубецком, которого я уже упоминал, Лесков приводит много местных выражений: «Прибавьте к этому,— пишет Лесков,— что человек, о котором говорим, по верному местному определению, был “невразумителен” (снова термин — Д. Л.), груб и самовластен,— и тогда вам станет понятно, что он мог внушать и ужас и желание избегать всякой с ним встречи. Но простой народ с удовольствием любил глядеть, когда “ён садит”. Мужики, побывавшие в Орле и имевшие счастье (курсив мой — Д. Л.) видеть ехавшего князя, бывало, долго рассказывают:

— И-и-их, как ён садит! Ажно быдто весь город тарахтит» (VIII, 456).

Далее Лесков говорит о Трубецком: «Это был “губернатор со всех сторон” (снова термин; курсив мой — Д. Л.); такой губернатор, какие теперь перевелись за “неблагоприятными обстоятельствами”» (VIII, 458).

Последний термин, который связан с этим орловским губернатором, это термин “растопыриться”. Термин дается сперва, чтобы поразить читателя своею неожиданностью, а потом сообщается уже его разъяснение: «Это было самое любимое его (губернатора — Д. Л.) устроение своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ехать. Он брал руки “в боки”, или “фертом”, отчего капишон и полы его военного плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его месте могли бы пройти три человека: всякому видно, что идет губернатор» (VIII, 459—460).

Я не касаюсь здесь многих других терминов, связанных в том же произведении с другим губернатором: киевским Иваном Ивановичем Фундуклеем: “выпотнение”, “прекрасная испанка”, “дьяк с горы спускается” и пр. Важно следующее: такого рода термины уже встречались в русской литературе (у Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина), но у Лескова они вводятся в самую интригу повествования, служат нарастанию интереса. Это дополнительный элемент интриги. Когда в произведении Лескова киевский губернатор Фундуклей (“Умершее сословие”) называется “прекрасной испанкой”, естественно, что читатель ждет объяснения этому прозвищу. Объяснений требуют и другие выражения Лескова, и он никогда не торопится с этими объяснениями, рассчитывая в то же время, чтобы читатель не успел забыть эти загадочные слова и выражения.

И. В. Столярова в своей работе «Принципы “коварной сатиры” Лескова (слово в сказе о Левше)» обращает внимание на эту замечательную особенность лесковской поэтики. Она пишет: «Как своеобразный сигнал внимания, обращенный к читателю, писатель использует неологизм или просто необычное слово, загадочное по своему реальному смыслу и потому возбуждающее читательский интерес. Рассказывая, например, о поездке царева посла, Лесков многозначительно замечает: “Платов ехал очень спешно и с церемонией...” Последнее слово, очевидно, является ударным и произносится рассказчиком с особым смыслом, “с растяжкой” (если воспользоваться выражением Лескова из его повести “Очарованный странник”). Все последующее в этом длинном периоде — описание этой церемонии, таящей в себе, как вправе ожидать читатель, нечто интересное, необычное, заслуживающее внимания»5.

Наряду со странными и загадочными словечками и выражениями (“терминами”, как я их называю) в интригу произведений вводятся и прозвища, которые “работают” тем же самым способом. Это тоже загадки, которые ставятся в начале произведения и только потом разъясняются. Так начинаются даже самые крупные произведения, как “Соборяне”. В первой главе “Соборян”, например, Лесков дает четыре прозвища Ахиллы Десницына. И

- 15 -

хотя четвертое прозвище — “уязвленный” — в этой же первой главе объясняется, но в совокупности все четыре прозвища раскрываются постепенно, по мере чтения “Соборян”. Разъяснение же первого прозвища поддерживает интерес читателя к смыслу остальных трех.

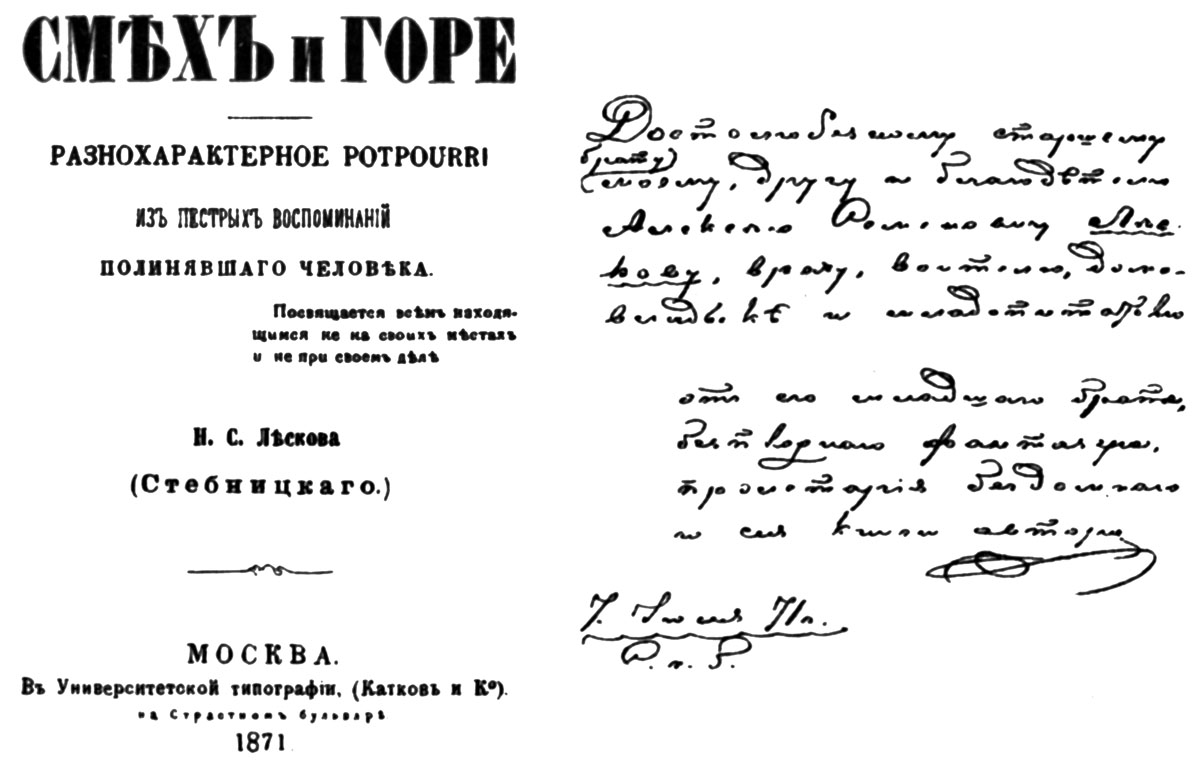

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОВЕСТИ “СМЕХ И ГОРЕ”

В типографии М. Н. Каткова (М., 1871)С дарственной надписью: “Достолюбезному старшему брату моему, другу и благодетелю Алексею Семеновичу Лескову, врачу, воителю, домовладыке и младопитателю от его младшего брата, бесплодного фантазера, пролетария бездомного и сия книги автора.

7 июля 71 г. С. П. б.”Орловский государственный литературный музей И. С. Тургенева, Орел

Необычный язык рассказчика у Лескова, отдельные выражения, определяемые Лесковым как местные словечки, прозвища служат вместе с тем в произведениях опять-таки сокрытию личности автора, его личного отношения к описываемому. Он говорит “чужими словами”, следовательно, не дает никакой оценки тому, о чем говорит. Лесков-автор как бы прячется за “чужие” слова и словечки — так же, как он прячется за своих рассказчиков или вымышленный документ или за какой-либо псевдоним.

* * *

Лесков — “русский Диккенс”. Не потому, что он похож на Диккенса вообще, в манере своего письма, а потому, что оба — и Диккенс, и Лесков — “семейные писатели”,— писатели, которых читали в семье, обсуждали всей семьей, писатели, которые имеют огромное значение для нравственного формирования человека, воспитывают в юности, а потом сопровождают всю