- 548 -

ТЮТЧЕВ В МУЗЫКЕ

Статья Д. Д. Благого

Тема «Тютчев в музыке» богата и многогранна. В нее входит и то, что условно можно было бы назвать «музыкой в поэзии», и то, что существует реально: «поэзия в музыке», — имея в виду создание музыкальных произведений на основе стихотворных текстов. Примечательно, что именно с поэзией Тютчева оказалось связанным возникновение музыкально-тактовых теорий в области стихосложения впервые запись поэтического ритма при помощи музыкальных знаков была осуществлена А. Белым (под влиянием его бесед с С. И. Танеевым) на примере стихотворения Тютчева «Последняя любовь»1.

Отдавая должное положительным сторонам подобных опытов (нашедших ряд последователей среди филологов, музыкантов и театральных деятелей), следует все же предостеречь от подмены специфических черт одного искусства теми, что свойственны искусству иному, пусть в чем-то с ним сходному. Речь, видимо, может идти лишь о соотнесении интонационно-временной и формообразующих сторон поэтического искусства (все это целиком и полностью относится и к поэзии Тютчева) с некоторыми закономерностями музыки. Подобное соотнесение представляет большой теоретическо-познавательный интерес; вместе с тем оно может иметь немалое практическое значение в области исполнительского искусства.

Следует обратить внимание еще на один аспект исключительной «музыкальности» поэтического наследия Тютчева: а именно насыщенность его (до этого небывалую) образами, рожденными звуковыми впечатлениями, вызванными слуховыми представлениями; примечательна глубочайшая связь мира звуков, заключенного в самом содержании тютчевской лирики, с особенностями художественного стиля, творческого метода, всего миросозерцания поэта.

Что же до темы «поэзия в музыке» — претворения поэтического наследия Тютчева в музыкальном искусстве, — то она содержит целый ряд аспектов. Прежде всего общеисторический, касающийся роли и места, которые в разные периоды занимало наследие поэта в композиторском творчестве2. В целом такая историография отражает непростую судьбу поэтического наследия Тютчева: малую известность его вплоть до 90-х годов прошлого века, а затем возрастающую к нему тягу — сперва художественной «элиты», а затем все более широких поистине массовых читательских кругов.

Большой принципиальный интерес представляет разная степень «притягательности» для композиторов того или иного тютчевского стихотворения (опять же учитывая и исторический аспект данной проблемы). Колебания здесь чрезвычайно велики: от полного отсутствия и по сей день музыкальных трактовок некоторых даже лучших созданий поэта до целого ряда, а порою и нескольких десятков музыкальных «прочтений» многих иных образцов тютчевской лирики. Нельзя не обратить внимания и на различие жанров «музыкальной тютчевианы»: так, одни стихотворения поэта (их большинство) получили музыкальную жизнь прежде всего в романсах, другие — в хоровых произведениях, а некоторые даже послужили темами для программных инструментальных сочинений.

Очень различна степень тяготения разных композиторов к тютчевской лирике. Примечательно, в частности, что многие авторы, уделявшие особенное внимание различным жанрам вокальной музыки, вовсе «обошли» Тютчева, в творчестве же других, напротив, обращение к его поэтическому наследию занимает чуть ли не главенствующее место (разумеется, между подобными «крайностями» можно наблюдать множество промежуточных градаций). Интересно также проследить, какие поэты оказывались «соседями» Тютчева в творчестве разных композиторов — имея в виду как оставленное ими музыкальное наследие в целом, так и отдельные периоды их деятельности, в частности сочетание лирики Тютчева со стихотворениями других поэтов в пределах одного и того же вокального опуса — ряда вместе опубликованных сочинений.

- 549 -

ТЮТЧЕВ

Фотография Г. И. Деньера. Петербург, 1867

Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. ТютчеваОсобая тема — создание вокальных циклов, тяга к чему столь характерна для музыки нашего столетия, в частности последних десятилетий. Многие циклы русских и советских композиторов целиком посвящены творчеству Тютчева, причем отбор и расположение стихов воплощают тот или иной художественный замысел в целом. Не меньшее внимание привлекает и включение тютчевских стихотворений в циклы, созданные на основе не монографического принципа, а объединенные лишь общностью идеи, темы, настроения, — при этом вновь вызывает интерес то «поэтическое окружение», в которое в таких циклах попадают образцы тютчевской лирики.

Разумеется, один из самых главных вопросов, выдвигаемых изучением «музыкальной тютчевианы»: какие стихотворения поэта находили истолкование в творчестве каких авторов — иначе говоря, пристальное внимание должно быть обращено на отбор композиторами образцов тютчевской лирики в соответствии с характером их собственной творческой индивидуальности. Поскольку многими авторами выбирались одни и те же создания поэта, не менее

- 550 -

поучительно и сопоставление их музыкальных трактовок: особенно наглядно выступает при этом своеобразие «почерка» разных музыкантов, специфика их подхода к интонированию словесного первоисточника. Подробный же сравнительный анализ служит решению и более общих эстетических проблем — степени многообразия и критериев убедительности при «переводе» поэтического текста на язык искусства «интонируемого смысла», как называл музыку Б. В. Асафьев.

На первый план при изучении «музыкальной тютчевианы» выдвигаются и стилистические проблемы. Речь идет о влиянии стиля того или иного композитора (тесно сопряженного с его миросозерцанием, эстетическими вкусами и воззрениями, отношением к литературному, поэтическому творчеству) на истолкование им тютчевских стихотворений и, наоборот, о воздействии лирики Тютчева (как в целом, так и отдельных ее проявлений) на формирование стилистических особенностей творчества тех композиторов, которые обращались в вокальных и других музыкальных сочинениях к наследию великого русского поэта.

В данной работе автор стремится показать место, которое в целом занимало и занимает тютчевское наследие в творчестве отечественных композиторов, а также останавливается на некоторых выдающихся образцах претворения поэзии Тютчева в романсах русских и советских композиторов.

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В 1854 г. появляется первое прижизненное издание стихотворений Тютчева, осуществленное редакцией некрасовского «Современника» и подготовленное И. С. Тургеневым. Хотя большое число тютчевских стихов публиковалось и раньше в русской периодической печати, в том числе в пушкинском «Современнике», лишь после выхода этого издания возникают первые известные нам романсы на слова поэта. «Прижизненная судьба Тютчева в музыке совершенно подобна его прижизненной судьбе в критике и у читательской массы», — писал С. Н. Дурылин; «... его современниками, — указывал он, — были замечательные композиторы глинкинского и послеглинкинского периода», и, однако, «при жизни Тютчева, свыше чем 50 лет его творчества, ни один сколько-нибудь известный композитор не переложил на музыку ни одного его стихотворения»3.

В течение четырнадцати лет — до выхода в 1868 г. второго прижизненного собрания тютчевских стихотворений — было издано лишь четырнадцать романсов на слова Тютчева. В подавляющем большинстве авторами их были малозначительные, ныне совершенно забытые музыканты: С. Зыбина, Г. Кушелев-Безбородко, М. Офросимов, А. Шпарварт, Е. Кочубей, А. Толстая. Значительно более известны имена В. Кашперова. М. Сабининой, и, конечно, П. Виардо-Гарсиа. Не обладая яркими композиторскими дарованиями, последние три автора по-разному, но глубоко впитывали достижения современной им художественной культуры, что очень показательно и для последующей музыкальной судьбы тютчевского наследия: к его творчеству очень часто обращались музыканты, представлявшие собой незаурядные, многогранные личности. Композитор и вокальный педагог В. Н. Кашперов (1826—1884) был близок с Глинкой и Даргомыжским, с писателями Одоевским, Островским, Тургеневым, а в качестве профессора Московской консерватории явился одним из учредителей Общества драматических и оперных композиторов. Что же до Полины Виардо-Гарсиа и М. С. Сабининой, то обе они были ученицами Листа: первая стала крупнейшей певицей, тесно связанной с музыкальной жизнью как России, так и Европы, вторая — прежде всего видной пианисткой, преподававшей в петербургских придворных кругах.

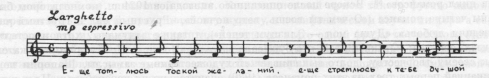

Характерно, что в число стихотворений, избранных для первых романсов, вошли четыре, насчитывающие к настоящему времени наибольшее число музыкальных истолкований: в 1856 г. был издан романс С. А. Зыбиной «Еще томлюсь тоской желаний»; в 1857 г. — «Что ты клонишь над водами» Г. А. Кушелева-Безбородко (в 60-х годах появилось еще три романса на те же слова, в том числе В. Кашперова и П. Виардо); в 1861 г. увидели свет романсы М. С. Сабининой «Весенние воды» и «Слезы людские». Кроме того, среди первых романсов на слова Тютчева были «Вечер мглистый и ненастный» (1856), «Я очи знал» (1861, 1864), «Ты, волна моя морская» (1861). Однако ни одно из названных сочинений нельзя причислить к значительным достижениям русской вокальной лирики.

Не слишком плодотворными для музыкальной жизни тютчевского поэтического наследия были и 70—80-е годы прошлого века. Широкой известности его творчеству не принесли ни второе издание его стихотворений (1868), ни посмертная публикация в «Русском архиве»

- 551 -

многих неизвестных ранее стихов (1879), по поводу которых И. С. Аксаков писал И. С. Гагарину, что «эта поэзия не современная, для нее почти и ушей нет в публике нашей поры» (сам он давал стихам Тютчева чрезвычайно высокую оценку)4. «70—80-е годы — глухая пора для поэзии Тютчева», — констатирует исследователь творчества поэта К. В. Пигарев, отмечая, что сравнительно немногочисленные в это время поклонники его стихов всячески подчеркивали, что Тютчев — поэт для «немногих»5.

Кто же были эти «немногие» среди композиторов, музыкантов той поры? Не считая П. И. Чайковского, о внимании которого к тютчевской поэзии будет сказано особо, имен крупных композиторов мы здесь не встретим. Но и в отношении этого периода вновь обращает на себя внимание высота культуры, широта кругозора, многогранность деятельности тех, кто писал романсы на некоторые из тютчевских стихотворений.

В 1871 г. было издано «Весеннее успокоение» К. К. Альбрехта (1836—1893), представителя весьма известной музыкальной семьи. Очень широкой и плодотворной была его деятельность виолончелиста, хорового дирижера, композитора, педагога; он был ближайшим помощником Н. Г. Рубинштейна при организации Московского отделения «Русского музыкального общества», учредителем и дирижером «Русского хорового общества» (ему Чайковский посвятил одно из вдохновеннейших оркестровых сочинений — «Струнную серенаду»). Четырьмя годами позднее в Киеве издается романс «Еще томлюсь тоской желаний», автором которого был А. Ф. Казбирюк (1849—1885) — украинский музыковед, педагог, композитор и дирижер, ученик Зарембы и Римского-Корсакова, чья деятельность в основном была связана с Киевом. Романсы на текст того же стихотворения позднее (конец 70-х и 80-е годы) написали три видных музыканта: А. Д. Шереметев (1859—1931), К. К. Зике (1850—1890) и Н. В. Галкин (1856—1906). А. Д. Шереметев, опубликовавший названный романс в 1879 г., т. е. в ранние годы своей жизни, стал известным музыкально-общественным деятелем, основавшим в начале XX в. «Музыкально-историческое общество», меценатом, дирижером, композитором — автором ряда оркестровых и хоровых сочинений, в частности «Реквиема» памяти Римского-Корсакова. Очень разносторонним музыкантом был К. К. Зике (издавший романс на те же слова в 1885 г.): пианистом, композитором, дирижером, впервые поставившим в Петербурге «Евгения Онегина» Чайковского. Стоит отметить, что романс «Еще томлюсь тоской желаний» оказался единственным опубликованным его сочинением, в то время как другие опусы (в том числе кантата) оставались в рукописи и в основном не сохранились. Многогранна была деятельность и Н. В. Галкина — скрипача, дирижера, педагога, композитора, ученика прославленного скрипача Л. Ауэра, активного пропагандиста русской музыки, особенно представителей «Новой русской школы» (как тогда называли композиторов «могучей кучки»). Следует еще отметить автора романса «Я встретил вас, и все былое» (1871) С. И. Донаурова (1838—1897), одного из последних представителей русского дилетантизма, писавшего не только музыку, но и стихи, автора более ста романсов, близких по жанру к городским песням; многие из них, в том числе и романс «Я встретил вас», пользовались в свое время большой популярностью. Что до некоторых других музыкантов, обращавшихся к творчеству Тютчева в указанный период, таких, как М. Бегичева, Д. Столыпин, Н. Афанасьев, К. Сарлина, П. Лобанов, А. Нарышкин, А. Вилламов, В. Алейников, Н. Эрлянгер, то они не сыграли заметной роли в развитии русского музыкального искусства.

Интересно установить стихотворения Тютчева, к которым обращались композиторы в этот «глухой» для его поэзии период времени. Круг их уже несколько шире в сравнении с теми, что отбирались для романсов в 50—60-х годах. Правда, по-прежнему особенно привлекают композиторов создания поэта, вообще ставшие «рекордными» по числу музыкальных интерпретаций: это в первую очередь «Еще томлюсь тоской желаний» (к тому времени 8 романсов), далее «Весенние воды» (3), «Слезы людские» (2) — любопытно, что не известно ни одного романса в 70—80-х годах на любимое композиторами следующих поколений стихотворение «Что ты клонишь над водами». Но к ним, кроме указанного выше «Весеннего успокоения», присоединилось еще несколько стихотворений: «Весенняя гроза», «Волна и дума», «Silentium!», «Не говори, меня он, как и прежде, любит», «Я очи знал», «Зима недаром злится», «Еще земли печален вид». Как видим, в музыке представлены уже сочинения, относящиеся к разным областям поэтического творчества Тютчева, в том числе и имеющие философскую направленность. Примечательно, что внимание композиторов привлекли и «новооткрытые» стихотворения («Зима недаром злится» и «Еще земли печален вид») — те, что около сорока лет хранились у И. С. Гагарина в Париже и были опубликованы в «Русском архиве» в 1879 г.

- 552 -

Ни с чем не сравнимыми украшениями вокальной лирики на слова Тютчева в период двух в целом столь неблагодарных для его поэзии десятилетий явились произведения Чайковского, как бы опровергшего своим трехкратным обращением к стихотворениям Тютчева горькие слова Л. Н. Толстого о том, что Тютчева «все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел...»6. Трудно переоценить (особенно на фоне малозначительных в целом сочинений, относящихся к 50—60-м годам) появление в 1875 г. двух романсов Чайковского: «Как над горячею золой»7 и «Песнь Миньоны» (по Гёте), а в 1880 г. его же дуэта «Слезы людские». Безусловно, с подобными жемчужинами вокальной лирики не может сравниться ни один из романсов на тютчевские слова за первые четыре десятилетия обращения композиторов к творчеству поэта — вплоть до появления в 1896 г. «Весенних вод» Рахманинова. Сочинения Чайковского заслуживают подробного разбора*, здесь же продолжим краткую музыкальную историографию тютчевской лирики.

90-е годы прошлого столетия — особенно вторая их половина — ознаменованы постепенно возрастающим вниманием к поэтическому наследию Тютчева. Отчетливые признаки этого наблюдаются и в музыкальном искусстве. Среди наиболее значительных композиторов, обращавшихся к лирике Тютчева уже в конце прошлого века, — Рахманинов, Танеев, Кюи, Гречанинов, Н. Черепнин. Сразу же следует отметить, что для большинства из них этот период был лишь началом музыкальной дружбы с творчеством великого поэта, продолжавшейся в течение последующих лет и десятилетий. Но уже в 90-е годы появляются такие значительные произведения, как хоры «Из края в край, из града в град» и «Молчит сомнительно восток» («Восход солнца») Танеева, «Весенние воды» и «Слезы людские» Гречанинова, «Сияет солнце, воды блещут» Кюи. Совершенно особое место занимает романс «Весенние воды» Рахманинова, вошедший в золотой фонд русского и мирового вокального творчества2*. Вместе с тем интересно, что как раз в те же годы это стихотворение Тютчева оказалось наиболее притягательным для композиторов: с 1891 по 1899 г. появилось по крайней мере девять его музыкальных истолкований (включая упомянутые выше хор Гречанинова и романс Рахманинова). Среди авторов: М. В. Анцев (1865—1945), ученик Римского-Корсакова; М. М. Иванов (1849—1927) — музыкальный критик и композитор, ученик Чайковского, автор оперы «Горе от ума»; А. В. Кузнецов (1847—1918) — виолончелист и композитор, друг Чайковского и Балакирева, автор преимущественно камерных сочинений, а также оперы «Анджело» по Пушкину; наконец, М. А. Слонов (1869—1930) — ученик Танеева и Аренского, друг Рахманинова. Среди названных музыкантов некоторые еще до начала XX в. создали вокальные сочинения и на другие тютчевские тексты: А. В. Кузнецов — романсы на слова «Что ты клонишь над водами», «Поэзия», «Слезы людские»; М. В. Анцев — хоры «Слезы людские» и «Восход солнца». Еще одно хоровое сочинение на текст «Слез» написал Л. Л. Лисовский (1866—1934) — тоже весьма разносторонний деятель, окончивший Петербургскую консерваторию и историко-филологический факультет университета.

Расширение музыкальных жанров, обращение наряду с сольными к хоровым сочинениям, а также приобщение к «музыкальной тютчевиане» ряда крупных композиторов явились заметным достижением в музыке последнего десятилетия прошлого века. Что же до перечня самих стихотворений, получивших музыкальную жизнь в данный период, то он весьма немногочислен: к названным стихам можно добавить лишь «Как неразгаданная тайна», «Еще томлюсь тоской желаний», «Я встретил вас» — т. е. те, к которым обращались музыканты уже в предшествующие годы.

Разительно меняется отношение композиторов к поэзии Тютчева в начале XX в. С. Н. Дурылин справедливо говорил, что в первой четверти XX в. Тютчев стал «наиболее чтимым и любимым поэтом» после Пушкина и что, «подобно русским поэтам, все русские композиторы, выступившие в 90-х и в особенности в начале 900-х годов, оказались „тютчеволюбцами“», причем на любви к Тютчеву сошлись «обе линии русских композиторов этих лет — московская, шедшая от Чайковского и Танеева (Рахманинов, Гречанинов, Катуар, Н. Метнер, Ребиков, Глиэр, П. Чесноков и др.), и петербургская, шедшая от Римского-Корсакова (Черепнин, Золотарев, Акименко, Блюменфельд и др.)»8 Действительно, только в дореволюционное время музыкальное истолкование получили не менее пятидесяти стихотворений, т. е. довольно значительная часть небольшого по объему поэтического наследия Тютчева. К большинству

- 553 -

из них композиторы обратились впервые, причем ряд таких «новооткрытых» сочинений получил несколько музыкальных интерпретаций.

В предреволюционный период продолжилось музыкальное вчитывание в поэзию Тютчева крупных композиторов, уже ранее обращавшихся к его стихотворениям: Танеева, Рахманинова, Гречанинова, Н. Черепнина. Вместе с тем среди авторов сочинений на слова Тютчева появляются новые примечательные имена: Метнер, Катуар, Мясковский, Глиэр. Вновь обращает на себя внимание разносторонность деятельности многих музыкантов, обращавшихся к поэзии Тютчева: среди них оказались, например, четыре крупнейших представителя отечественного фортепианного искусства: Ф. М. Блюменфельд, Л. В. Николаев, И. Добровейн, А. Б. Гольденвейзер9.

Кратко охарактеризуем еще некоторых композиторов, создавших в предреволюционные годы вокальные произведения на слова Тютчева. Большое число романсов принадлежит Н. Н. Черепнину (1873—1945). Музыкант этот снискал широкую известность как композитор, дирижер и педагог. Последователь своего учителя Римского-Корсакова, создатель редакции оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка», он испытал также несомненное влияние выдающихся современников — Скрябина и Рихарда Штрауса; учениками его были многие крупнейшие музыканты: С. Прокофьев, Ю. Шапорин, А. Гаук и др. Тесно связанный в начале века с группой «Мир искусства», Н. Черепнин впоследствии стал основателем русской консерватории в Париже. Столь же интенсивным было общение с тютчевским творчеством В. А. Золотарева (1872—1964), ученика Балакирева и Римского-Корсакова, в дальнейшем ставшего одним из родоначальников белорусской композиторской школы. Н. Черепнина и В. Золотарева объединяли общие истоки, связанные с традициями «кучкистов» и школой Римского-Корсакова, что в известной мере обусловило повышенное тяготение их к колористическим поискам, богатству звуковой палитры. Вместе с тем, не обладая дарованием своих учителей, они не выказали в трактовке тютчевских стихотворений той глубины и значительности творческой мысли, которые могли бы приблизить их творения к поэтическим первоисточникам; эффектность изложения, «звукозапись» часто заменяли у них подлинную выразительность в передаче тютчевской «мудрости чувства».

Среди представителей «московской школы», многократно обращавшихся в конце прошлого и начале нынешнего столетия к тютчевскому творчеству, следует особенно выделить С. И. Танеева, ряд произведений которого, по выражению Б. В. Асафьева, «находится на границе интеллектуального становления музыки как философии» (та же грань в отношении поэтического искусства отчетливо ощутима и у Тютчева). Близость к тютчевской лирике можно усмотреть и в тяге Танеева к обобщенному, внутренне-сосредоточенному выражению чувств10. Однако эмоциональный строй его произведений кажется порою слишком сдержанным, даже умозрительным, лишенным той страстности, непосредственности, наконец внутреннего трагизма, что неотделимы от облика Тютчева-поэта. Показателен в этом плане выбор композитором лишь хорового или ансамблевого звучания при воплощении тютчевских созданий. Первым и, быть может, наиболее удачным обращением его к наследию Тютчева был хор «Восход солнца», относящийся еще к 1899 г.: столь характерное для Танеева утверждение света и разума, добра и справедливости оказалось как нельзя более созвучным «благовесту всемирному победных солнечных лучей», которым завершается стихотворение Тютчева «Молчит сомнительно восток». В отношении ряда других танеевских хоров и вокальных ансамблей можно согласиться с С. Н. Дурылиным, считавшим, что «все это — прекрасная благородная музыка, стройно отражающая величавые контуры зданий тютчевской лирики... но с одним недостатком: тютчевские «стихийные споры» почти не слышны: они преодолены, как у Гёте»11. С таким «преодолением» связано и приглушение трагического начала, и укрощение драматических порывов; с превалированием архитектоники в сравнении с бурной динамикой развития (все это особенно дает себя знать в терцете «Молчи, прошу, не смей меня будить» и двойном хоре a capella «Из края в край, из града в град»).

Ряд хоровых сочинений на слова Тютчева был создан также П. Г. Чесноковым (1877—1944), одним из виднейших деятелей русской, а затем и советской хоровой культуры, чье формирование как композитора связано с именами Танеева и Ипполитова-Иванова. П. Г. Чесноков явился автором нескольких сот мастерски написанных хоровых произведений, в том числе на слова ряда русских поэтов (кроме Тютчева — Кольцова, Островского, Никитина, Некрасова).

- 554 -

Очень значителен вклад в «музыкальную тютчевиану» таких представителей «московской школы», как С. В. Рахманинов, Н. К. Метнер, Г. Л. Катуар. Творчество двух первых снискало мировую известность3*. Что же до Г. Л. Катуара, то многие аспекты поэзии Тютчева были также очень близки его дарованию, что обусловило создание им целых музыкальных тетрадей на слова великого поэта (op. 18 и 29). Г. Л. Катуар (1861—1926) был композитором необычной судьбы, не получившим систематического музыкального образования (он окончил математический факультет Московского университета), но чье дарование было очень высоко оценено Чайковским. Творчество Катуара — в основном камерное — отличается чрезвычайной гармонической и ритмической утонченностью, причем, испытав влияние таких разных мастеров, как Чайковский и Вагнер, он сумел сочетать русский народный мелос с некоторыми стилистическими признаками импрессионизма. Импрессионистической утонченностью отмечены и тютчевские романсы композитора, где «он не дает строгого и точного музыкального рисунка отдельным стихотворениям, но чутко и нервно, в изысканных ритмах отдается тютчевской „поэзии намеков“»12.

Из музыкантов, опубликовавших в начале века сочинения на слова Тютчева, заслуживают также упоминания Ф. С. Акименко (1876—1945) — пианист, композитор и музыкальный критик, ученик Римского-Корсакова, Лядова и Витоля; С. В. Панченко (1887—1937) — композитор, теоретик, дирижер, педагог, ученик Лядова, друг Александра Блока; В. И. Ребиков (1866—1920) — пианист, композитор, педагог, писатель, музыкально-общественный деятель, проявлявший интерес к поискам в области синтеза жанров меломимики, мелопластики, музыкальной психографической драмы в тесной связи с обращением к литературному наследию Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Короленко; Н. С. Жиляев (1881—1938) — любимый ученик Танеева, друг и помощник Скрябина особенно известный как теоретик и педагог; Ю. Д. Энгель (1868—1927) — музыкальный критик и композитор, страстный поклонник русской музыкальной классики и творчества своих выдающихся современников: Скрябина, Стравинского, Мясковского, Прокофьева.

Весьма примечательно жанровое разнообразие музыкальных произведений начала XX в., оказавшихся связанными с тютчевской лирикой. В вокальной музыке — это и отдельные сочинения, и целые опусы — группы романсов, с которыми выступили, например, Метнер, Катуар, Н. Черепнин; к романсам все чаще добавляются хоровые сочинения (Танеева, Н. Черепнина, Чеснокова, Катуара, Золотарева, Ребикова) или вокальные ансамбли (терцеты Танеева, квартеты Черепнина). Лирика Тютчева оказывается не только источником для создания вокальной музыки, но и творческим импульсом, вызвавшим к жизни ряд инструментальных произведений, например Метнера (соната ми минор op. 25 и «Сказка» ми минор op. 34, финал Второй скрипичной сонаты), Черепнина (драматическая фантазия «Из края в край» для симфонического оркестра).

Очень разнообразны и сами стихотворения Тютчева, получившие музыкальную жизнь в первые два десятилетия XX в. — по существу, здесь впервые можно говорить об охвате во всем объеме чувств и настроений лирического наследия поэта. Есть здесь и стихотворения-картины, и образцы любовной лирики, но — что особенно знаменательно — большое место занимают стихотворные размышления философского характера. Не без основания обращают внимание на новое открытие поэзии Тютчева на рубеже XIX—XX столетий поэтами-декадентами и символистами. В прямую связь с этим хочется поставить преимущественное внимание уделяемое в предреволюционные годы некоторым образцам тютчевского творчества, созвучным (по крайней мере внешне) этим литературным течениям и настроениям. В первую очередь, это, пожалуй, относится к стихотворению «Тени сизые смесились», получившему в начале нашего столетия по меньшей мере шесть музыкальных трактовок (Метнера, Катуара, Н. Черепнина, Золотарева, Гольденвейзера, Жиляева). Особенно много музыкальных сочинений создано было в те же годы на тексты стихотворений «Слезы людские...» (не менее десяти композиторских прочтений — в том числе Кюи, Глиэра, Ребикова, Энгеля), «Волна и дума» (среди авторов — Метнер, Катуар, Чесноков и др.), «Весеннее успокоение» (Метнер, Н. Черепнин, Золотарев и др.), «Тихой ночью, поздним летом» (Кюи, Акименко, Л. Николаев и др.). В этот же период впервые получают музыкальную жизнь такие тютчевские шедевры, как «Пошли, господь, свою отраду» (Метнер), «Молчи, прошу, не смей меня будить» (Танеев, Мясковский),

- 555 -

«Последняя любовь», «О чем ты воешь, ветр ночной» (И. Добровейн), «Листья» (Чесноков), «Есть в осени первоначальной» (Панченко), «Сижу задумчив я один» (Метнер, Гречанинов), «Смотри, как роща зеленеет» (Метнер, Катуар) и мн. др.

При упоминании о композиторах, внесших вклад в создание романсов и хоров на слова Тютчева еще в начале века, не следует забывать, что деятельность многих из них успешно продолжалась в советскую эпоху. Можно назвать хотя бы таких крупнейших советских мастеров старшего поколения, как Мясковский, Глиэр, Катуар, Золотарев, Чесноков, Гольденвейзер, Л. Николаев и ряд других. Все это помогло и в области «музыкальной тютчевианы» органичному продолжению и развитию советскими композиторами традиций отечественного искусства.

Вместе с тем, переходя к обзору музыкальных сочинений на слова Тютчева, принадлежащих советским композиторам, нельзя не отметить одну из характерных тенденций развития музыки последних пяти-шести десятилетий: тягу к созданию вокальных циклов. Можно даже говорить о постепенном превалировании таких циклов перед жанром собственно романса как вполне самостоятельной, законченной музыкальной формы. Конечно, понятие цикличности в разных случаях неоднородно: наряду с циклическими произведениями, части которых очень тесно, порою нерасторжимо связаны между собой, встречаются и циклы, где такая связь кажется гораздо более условной, скорее напоминая объединение ряда романсов в отдельные опусы, что постоянно встречалось и в творчестве русских композиторов прошлого и начала нынешнего столетий.

Все это сказалось и в музыкальном претворении тютчевской лирики, где, говоря о вокальных циклах, мы будем иметь в виду прежде всего, те, что скреплены общей, творческой идеей. Естественно, поскольку речь идет о жанре вокальной музыки, такая идея неразрывно связана с поэтическим первоисточником — отбором и расположением получающих музыкальное истолкование стихотворений. При этом в иных случаях объединяющим началом оказывается обращение к созданиям только Тютчева, а в других — к творчеству различных поэтов. В последнем случае объединяющим «стержнем» оказывается исключительно тематическое единство. Таковы, скажем, циклы Ю. А. Шапорина («Элегии») или А. Н. Александрова («Холодное солнце зимы»), написанные на слова разных русских авторов, выявляющие и подчеркивающие преемственность национальной поэтической традиции. Впрочем, нередко принципы монографичности и отчетливо выраженной смысловой доминанты выступают в органическом сочетании, примеры чего находим в ряде тютчевских циклов советских композиторов. В соответствии с определенной «темой», душевным настроением циклы эти получили свое собственное название: «На склоне дня» Н. Я. Мясковского, «Память сердца» Ю. А. Шапорина, «Родные пейзажи» Ю. В. Кочурова, «Весна» Б. В. Асафьева, «Последняя любовь» И. Б. Финкельштейна, «Silentium!» Е. М. Иршаи и т. д. Не забудем все же, что приметы цикличности можно ощутить и в тех «тютчевских» опусах (по аналогии с произведениями на слова ряда других поэтов), которым авторы не дали особого названия, но сообщили черты единства на основе общности или, напротив, подчеркнутой контрастности тем и настроений, использования повторов, обрамления и т. п.

Обращение советских композиторов к творчеству Тютчева характеризуется дальнейшим и весьма значительным расширением круга стихотворений, отбираемых для создания вокальных циклов, романсов, хоров и, по существу, впервые — многочастных произведений кантатно-ораториального жанра. К настоящему времени получили музыкальное воплощение почти все тютчевские «картины природы» — к тем, что привлекали композиторов в прежние годы, прибавились, например, «Первый лист», «Неохотно и несмело», «Так, в жизни есть мгновения», «Обвеян вещею дремотой», «Чародейкою зимою», «Утро в горах», «В небе тают облака» и мн. др. Впервые «зазвучали» в музыке некоторые стихи о любви, в том числе столь разные, как «Последняя любовь», «Я знал ее еще тогда», «Я помню время золотое», «Предопределение». Впрочем, последнее из названных стихотворений (как и еще в большей мере — «Не верь, не верь поэту, дева») далеко выходит за рамки так называемой любовной лирики, смыкаясь с тютчевскими созданиями, отмеченными прежде всего глубиной обобщений при чуть ли не афористической сжатости формы. Только появление и развитие в вокальном творчестве особых, характерных для нашего века тенденций, поиски новых форм взаимосочетания музыки и слова определили обращение композиторов к таким вершинам тютчевской «поэзии смысла», «философии в стихах», как «О, вещая душа моя», «Нам не дано предугадать», «Поэзия», «Душа моя — Элизиум теней» «Не рассуждай, не хлопочи», «Цицерон» и т. д.

- 556 -

Чрезвычайно разнообразны и индивидуальности композиторов, обращавшихся к поэзии Тютчева в советскую эпоху. Такое обращение в отношении некоторых из них может показаться неожиданным. Назовем хотя бы А. В. Мосолова (1900—1973, ученик Н. Я. Мясковского). Имя этого музыканта связано с урбанистическими и конструктивистскими течениями в музыке 20-х годов. Однако творчество иных композиторов эволюционирует куда быстрее, чем установившееся (порою, кажется, раз и навсегда) представление о присущих им характерных особенностях. В последующие десятилетия стиль и характер творчества Мосолова резко изменились, чему соответствует обращение его к поэзии Державина, Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой. Неудивительно, что среди поэтических героев принадлежащих ему вокальных произведений мы встречаем и Тютчева13. Ряд романсов на слова Тютчева написан А. С. Абрамским (р. 1898; ученик К. Н. Игумнова, Г. Л. Катуара, Н. Я. Мясковского) — композитором, который известен в первую очередь как автор музыкально-театральных и ораториальных сочинений, посвященных темам революции и социалистического строительства (например, оратории «О Ленине поем», «Шахтерская слава», вокально-симфоническая поэма «1905 год», написанная на тексты революционных прокламаций), а также музыки ко многим кинофильмам. Им же написаны романсы на такие стихотворные откровения Тютчева, как «Последняя любовь» и «В толпе людей, в нескромном шуме дня».

Но обратимся к наиболее раннему периоду «музыкальной тютчевианы» советской эпохи. У самых истоков ее находим «Три наброска на слова Тютчева» Н. Я. Мясковского (1881—1950) — непосредственного продолжателя традиций классической русской музыки, прежде всего ее московских представителей, основателя крупнейшей советской композиторской школы. Этот крайне лаконичный, но весьма примечательный цикл (названный позднее «На склоне дня»), как бы заставляющий вспомнить характеристику Фетом сборника самих тютчевских стихотворений: «томов премногих тяжелей», заслуживает специального разбора4*.

Примерно в те же годы (одновременно с созданием более поздних романсов Н. К. Метнера) появляются и другие «тютчевские» сочинения советских авторов. Одним из композиторов, особенно тяготевших к лирике Тютчева еще в 20-х годах, был В. Н. Крюков (1902—1960), ученик Н. Я. Мясковского, автор, работавший в разных жанрах, написавший оперу «Станционный смотритель» (по Пушкину). Помимо романсов для голоса и фортепиано, им создан вариант «Бессонницы» с оркестровым сопровождением. При значительном композиторском мастерстве, тонком чувстве формы творчество этого музыканта не слишком самобытно, что сказалось и в таких романсах, как «Последняя любовь», «Она сидела на полу» (1921) или «Сей день, я помню, для меня» (1926). Во всех этих сочинениях нетрудно ощутить влияние гармонического языка (изысканные хроматизмы) и общего стиля скрябинских творений. Что же до созданной в 1922 г. «Бессонницы» (кстати, ранее метнеровского шедевра на те же слова), то ей присущи перегруженность фортепианной фактуры и элементы, казалось бы, столь чуждой Тютчеву театральности. Об изысканности трактовки Крюковым стихотворений поэта можно судить уже по необычайной детализации предназначенных для исполнителей словесных ремарок. К концу жизни В. Н. Крюков вернулся к некоторым из ранних своих романсов, создав их новые, как представляется более соответствующие поэтическим первоисточникам редакции (например, «Смотри, как роща зеленеет», 1926—1954). Менее рафинированным оказался и романс «Еще томлюсь тоской желаний», написанный в 1941 г.

Среди сочинений 20-х годов обращает на себя внимание «Весеннее успокоение» А. Н. Александрова (1888—1982) — романс, сочетающий использование народных интонаций с колористической утонченностью, особенно свойственной раннему периоду творчества этого композитора, чье художественное становление связано с именами Танеева, Игумнова, Василенко, а долгий творческий путь посвящен прежде всего развитию камерных музыкальных жанров. Интересны и четыре романса П. И. Васильева, композитора, начавшего свой творческий путь с прикосновения именно к тютчевской поэзии, — его первый опус состоит из четырех романсов: «Ночной порой в пустыне городской», «Душа хотела б быть звездой», «Из края в край, из града в град». «О вещая душа моя», — во многом отмеченных стилистическим воздействием горячо любимой этим композитором музыки Н. К. Метнера. В самом начале творческого пути несколько произведений на слова Тютчева создал В. Я. Шебалин (1902—1963).

- 557 -

В 1921 г. он обращается к стихотворению «Есть в осени первоначальной», годом позднее появляются еще четыре тютчевских романса: «Полдень», «Душа хотела б быть звездой», «Еще томлюсь тоской желаний», «Поэзия». При жизни автора эти юношеские сочинения опубликованы не были, и только одно из них увидело свет позднее. О том, насколько тонко чувствовал В. Я. Шебалин поэзию Тютчева, можно судить по воспоминаниям Н. И. Пейко, относящимся уже к 1930-м годам: он слышал однажды, как Виссарион Яковлевич декламировал стихотворение «Тихой ночью, поздним летом», создав совсем особенное, «тютчевское» настроение тихой восторженности...

Отходя от непосредственной хронологической последовательности появления романсов и других сочинений на слова Тютчева (поскольку 1920—1930-е годы оказались в этом отношении не слишком продуктивными), коснемся роли наследия этого поэта в творчестве еще некоторых советских композиторов старшего поколения5*.

Среди произведений «старейшин» советской музыки представляют интерес романсы А. А. Касьянова (1891—1982), в свое время учившегося у С. М. Ляпунова и окончившего Петроградскую консерваторию, а затем тесно связанного с музыкальной жизнью г. Горького, — автора опер, кантат, хоров, множества камерно-инструментальных и вокальных сочинений (в том числе на слова Пушкина и Блока). В 50—60-е годы он создает два тютчевских романса: «Море» («Как хорошо ты, о море ночное») и «Осень» («Есть в осени первоначальной»). «Человек и стихия» — так хочется назвать первое из этих сочинений — своего рода музыкальную поэму, где мужественность вокальной партии сопоставляется с тем, что так картинно передается в фортепианном сопровождении: «блеск и движенье, грохот и гром»; добавим, что все развитие музыки устремлено к драматической кульминации, связанной именно с образом могучих волн: «О, как охотно бы в их обаянье я потопил бы всю душу свою!». Трудно представить себе более резкий контраст этому сочинению, чем романс, названный композитором «Осень» («Есть в осени первоначальной»), — различные оттенки единого лирически-проникновенного чувства находят здесь претворение и в звучании голоса, и в акварельно-прозрачной партии фортепиано.

Чутко откликнулся на своеобразие тютчевской лирики А. М. Дзегеленок (1891—1969), разносторонний музыкант — композитор, пианист, теоретик, написавший, в частности, вокальные циклы на слова А. Майкова и Р. Тагора. Среди его тютчевских романсов — «Тихой ночью, поздним летом» и «В разлуке есть высокое значенье» (1958), «Люблю глаза твои, мой друг» и «Последняя любовь» (1966). Зыбкость гармонического языка и фактуры, влечение к «мерцающим» звучностям фортепиано — все это напоминает о некоторых течениях в русской музыке начала столетия, времени, на которое приходится раннее творчество композитора, ученика А. Н. Корещенко. Чувствуется и стремление к многогранной передаче музыкальными средствами смысла тютчевских строк, для чего широко используются повторы слов, которым как бы тесно в пределах единой музыкальной интонации или фразы.

Из трех более поздних романсов А. Н. Александрова (в сравнении с упомянутым выше «Весенним успокоением») особенно запоминается «Вот бреду я вдоль большой пороги» — глубоко прочувствованный, очень развитый, по форме драматический монолог. Но и два других сочинения — «Я знал ее еще тогда» и «Сей день, я помню, для меня» (последнее — из цикла «Холодное солнце зимы» на слова русских поэтов) — отмечены безупречным вкусом и тонким мастерством, благодаря которым автор смог, по-своему преломляя традиции русских композиторов-классиков, запечатлеть то, что привнесено в музыкальное искусство его, и только его индивидуальностью, его душевным обаянием, возвышенным строем чувств.

Нельзя не упомянуть о ярко проявившейся тяге к поэзии Тютчева такого крупного и разностороннего музыканта (прежде всего пианиста и педагога), как А. Б. Гольденвейзер (1875—1961 гг., ученик Танеева, Аренского), ранние «тютчевские» романсы которого относятся еще к самому началу века. Вернувшись к композиции после долгого перерыва, Гольденвейзер написал вокальные сочинения на слова «Ночной порой в пустыне городской» и «Вот бреду я вдоль большой дороги». В сравнении с не слишком самостоятельными по стилю ранними произведениями Гольденвейзера (в частности, и на слова Тютчева) оба упомянутых романса (к сожалению, оставшихся в рукописи) отмечены и глубоким психологизмом, и сложностью, своеобразием музыкального мышления автора.

- 558 -

Если в 30-е годы, как уже отмечалось, в целом не богаты музыкальными сочинениями на слова Тютчева, то в середине 40-х годов (т. е. ко времени окончания Великой Отечественной войны) появляется сразу несколько «тютчевских» опусов, каждый из которых включает целую группу романсов. Некоторым из таких тетрадей безусловно присущи черты цикличности. Так, в «Пяти романсах» М. А. Матвеева (р. 1912 г., ученик М. Ф. Гнесина) впечатлению этому способствует прием обрамления: открывается и замыкается данный опус двумя романсами, связанными с образом Петербурга («Глядел я, стоя над Невой» и «Опять стою я над Невой» — естественно, что последний в полном соответствии с содержанием обоих стихотворений воспринимается как реминисценция, перед которой звучат романсы на стихотворения «Неохотно и несмело», «Что ты клонишь над водами» и «Слезы»). Если опусу Матвеева присуща, на наш взгляд, некоторая чувствительность, интонационная простоватость, то в написанных в те же годы романсах В. Р. Энке (р. 1908, ученик В. Я. Шебалина), скорее, обращает внимание излишняя осторожность (порою даже аскетизм) в выявлении чувств (например, в романсе «Сияет солнце, воды блещут»). Наиболее значительным тютчевским опусом тех лет следует признать «Шесть романсов» М. С. Вайнберга (р. 1919 г.). Автор их, в свое время окончивший Белорусскую консерваторию под руководством В. А. Золотарева, стал одним из видных представителей советской композиторской школы. Впитав могучие традиции творчества Д. Д. Шостаковича, он обладает самобытной и тонкой творческой индивидуальностью. Мастер инструментальной музыки — автор симфоний, квартетов, сонат и т. д. — М. С. Вайнберг создал и множество вокальных сочинений (на слова И. Переца, Ю. Тувима, О. Туманяна и др.). Что же до его тютчевских романсов, то в них больше проявилась тяга не к драматизму и трагическим коллизиям (а она в целом очень сильна в музыке Вайнберга), а, скорее, к образам, связанным с утверждением поэтических сторон жизни и любви, — особенно в романсах «В небе тают облака», «Люблю глаза твои, мой друг», «Я помню время золотое». К тонким прочтениям тютчевских шедевров можно отнести также «Весеннее успокоение», «Листья», «Она сидела на полу». Говоря о 40-х годах, стоит упомянуть и о двух романсах И. Н. Иордан (р. 1910, ученица В. Я. Шебалина), завершающих ее вокальную тетрадь на слова Пушкина и Тютчева: «Поток сгустился и тускнеет» и «Любовь земли и прелесть года». Во втором из этих романсов, органично включающем элементы песенного жанра, выразительно воспевается «дух силы жизни и свободы...»

Несколькими годами позднее (1951) появляется отмеченный тонким мастерством камерного письма цикл «Родные пейзажи», принадлежащий перу Ю. В. Кочурова (1907—1952) — ленинградского композитора, ученика В. В. Щербачева, автора (среди многих других произведений) романсов на слова Пушкина, Лермонтова, Гейне, советских поэтов14. Само название убедительно воплощает синтез пейзажной звукописи с чувством любви к родине, так выразительно переданным во всех пяти романсах цикла (нужно ли напоминать, как отвечает подобный синтез духу самой поэзии Тютчева?). Цикл Кочурова — один из многих примеров запечатленпя в музыке смены времен года (достаточно назвать ораторию Гайдна «Времена года» или одноименный цикл фортепианных пьес Чайковского). Вместе с тем характерно, что обрамляют все произведение картины весеннего пробуждения природы («Первый лист» и «Еще земли печален вид»), отчетливо выявляя доминирующее в музыке настроение (летняя пора представлена стихотворением «Смотри, как роща зеленеет», осенняя — «Есть в осени первоначальной», зимняя — «Чародейкою зимою околдован лес стоит»). Точность (порою хочется сказать — находчивость) музыкальных решений, свежесть без претензий на особые «новации», национальная самобытность — все это можно отнести к достоинствам цикла Кочурова. К ним стоит добавить художественно яркое и в то же время очень тактичное использование изобразительного начала (в частности, в фортепианной партии), а также отличное чувство формы: как органично подводит, например, развитие музыки в романсе «Первый лист» к гимнической кульминации на словах «О, первых листьев красота»6*. Исследователь творчества композитора В. А. Васина-Гроссман особенно подчеркивает, что в тютчевском цикле Кочурова, так же как и в его цикле на слова советских поэтов, «впервые со всей полнотой раскрылась этическая и эстетическая сущность его творчества», причем такой по

- 559 -

форме камерный цикл, как «Родные пейзажи», обоснованно сближаются ею с «циклом вокально-инструментальных поэм», единству которого способствует глубоко продуманный тональный план, а яркой, живописной картинности — чрезвычайное богатство фортепианной фактуры15.

О том, насколько созвучным послевоенным годам было жизнелюбивое восприятие Тютчевым родной природы, свидетельствует и появившийся примерно в то же время цикл Б. В. Асафьева (1884—1949) «Весна», уже целиком посвященный радостным чувствам весенней поры, за что говорят сами отобранные композитором стихотворения: «Зима недаром злится», «Еще земли печален вид», «Весенние воды», «Сияет солнце, воды блещут», «Весенняя гроза». В лице Б. В. Асафьева мы вновь встречаем музыканта высочайшей культуры и необычайной разносторонности, что, как уже неоднократно отмечалось, пусть в разной степени, но в целом чрезвычайно характерно для музыкальных «тютчеволюбов». Добавим, что еще одним советским автором, получившим известность прежде всего как музыковед, но также написавшим романс на слова Тютчева («Что ты клонишь над водами») был ученик Б. В. Асафьева Ю. А. Кремлев.

Обширный «тютчевский» цикл романсов принадлежит И. Б. Финкельштейну (р. 1910), ленинградскому композитору, ученику М. Ф. Гнесина. Хотя цикл этот, написанный в 1957 г. и изданный тремя годами позднее, назван автором «Последняя любовь», однако наименование это кажется в достаточной мере условным: среди восьми избранных автором стихотворений оказались и те, что никак не связаны с темой любви, например «Как над горячею золой» или «Волна и дума». Вместе с тем композитор, видимо, сознательно остановил внимание на созданиях поэта, в которых неразрывно переплетаются друг с другом образы окружающего мира и чувств человека — будь то стихотворения «Еще природа не проснулась», «Обвеян вещею дремотой», «Сияет солнце» (со столь типичным для них одушевлением природы) или «Сей день, я помню, для меня», «Последняя любовь», «Еще томлюсь тоской желаний», где чувства человека ассоциируются то с восходом или, напротив, закатом солнца, то с образом далекой, недосягаемой звезды и т. п.

Если «Последняя любовь» Финкельштейна лишь условно может быть отнесена к жанру вокального цикла, то появившимся в 1973 г. «Семи романсам на слова Тютчева» В. Н. Салманова (1912—1978; ученик М. Ф. Гнесина), напротив, определенно присущи черты цикличности. За это говорит уже сам порядок избранных стихотворений: «Как тихо веет над долиной» («Вечер»), «На возвратном пути», «Есть некий час в ночи всемирного молчанья» («Видение»), «Silentium!» («Молчание»), «Бессонница», «Могила Наполеона», «Последний катаклизм» («Последний час»), — легко заметить кульминационное положение в опусе двух вершин тютчевского творчества: «Silentium!» и «Бессонницы». Кроме того, автор зачастую пользуется приемом как бы незавершенности отдельных сочинений — по существу, номеров или частей цикла, когда окончание одного предполагает напряженное ожидание продолжения (то, что в музыке обозначается термином attacca, хотя указания этого в романсах Салманова мы и не найдем). Лаконизм вокального высказывания, скромность и графичность фортепианной партии присущи большинству из названных романсов; некоторые же из них прямо-таки бросают вызов сложившимся традициям: прежде всего это относится к «Бессоннице», трактованной композитором как единый, лишенный контрастов поток мысли-чувства (весь романс звучит на фоне ритмически-остинатного сопровождения стаккато). Цикличность тютчевского опуса Салманова подтверждается и большим фортепианным заключением, как бы компенсирующим подчеркнутую скупость сопровождения в ряде предшествующих романсов и олицетворяющим в соответствии со смыслом последнего стихотворения («Последний катаклизм») мир без человека, его чувств и страстей («Все сущее опять покроют воды и божий лик отобразится в них»).

Хотя было упомянуто о тяге советских композиторов к созданию законченных циклов или целиком посвященных одному поэту опусов, нельзя недооценивать появления и отдельных «тютчевских» романсов.

Среди выдающихся достижений советской камерной музыки — романс Г. В. Свиридова «Эти бедные селенья», являющийся на сегодняшний день единственной музыкальной трактовкой бессмертного тютчевского творения7*. К стихотворениям, и в последние десятилетия продолжающим

- 560 -

привлекать к себе все новых музыкантов, безусловно относится «Еще томлюсь тоской желаний». Особенно удачным воплощением его представляется романс Ю. А. Шапорина8*, однако можно назвать немало и иных его прочтений, привлекающих искренностью, выразительностью, стройной законченностью формы. Вот, например, романс Н. П. Ракова (р. 1908 г.; ученик Р. М. Глиэра) — лирически-страстный «музыкальный момент» с красивой, выразительной мелодией вокальной партии на фоне трепетного, полного непрерывного тремолирующего движения сопровождения. Среди целого ряда музыкальных сочинений на текст стихотворения «Сумерки» («Тени сизые смесились») едва ли не лучшим кажется появившийся в 1957 г. романс Н. Пейко (р. 1916), композитора, внесшего весомый вклад в развитие самых разнообразных музыкальных жанров, ученика Н. Я. Мясковского и, в свою очередь, учителя многих видных советских авторов. Нечасто бывает, что слова стихотворения так естественно, словно без всякого вмешательства «извне» становятся музыкой. Именно подобное впечатление возникает при знакомстве с романсом Пейко, нашедшего простое, лаконичное и удивительно точное решение для музыкального воплощения одного из самых прекрасных стихотворений, как известно особенно пленившего в свое время Л. Н. Толстого16. Великолепна в этой вокальной миниатюре и полная острого душевного диссонанса кульминация («Чувства мглой самозабвенья переполни через край»), и молитвенно-хоральное заключение на словах «с миром дремлющим смешай», когда и вправду слияние, «смешение» мелодии с гармоническими последовательностями как бы олицетворяет полное единение человека и природы, личности и мирозданья.

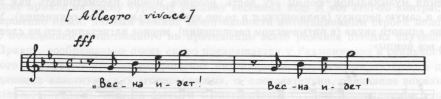

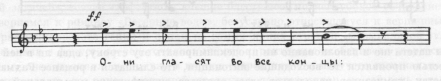

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что именно картины природы, которыми так богата поэзия Тютчева, особенно часто побуждали композиторов к созданию хоровых сочинений. Начало этой тенденции находим еще в хорах Танеева, Чеснокова и других музыкантов предреволюционной эпохи. Из произведений, более близких нам по времени (последние 50 лет), назовем сочинения таких разных авторов, как Р. М. Глиэр, А. Н. Александров, М. Коваль, В. Рубин, Р. Бойко и Ю. Чичков. Светлым пантеизмом проникнут хор Р. М. Глиэра «Сияет солнце», где находим типичную для этого автора естественность мелодического развития (хотя и без особой оригинальности и с налетом внешней красивости). К совсем иному этапу развития музыкального искусства относится хор В. И. Рубина (р. 1924) «Весна идет» («Весенние воды»). Автор, окончивший класс композиции у Н. И. Пейко, а фортепиано у А. Б. Гольденвейзера, испытал и, думается, продолжает испытывать большое и плодотворное воздействие творческой индивидуальности Г. В. Свиридова — начиная с общего тяготения к вокальным жанрам (им написано множество сочинений на слова Пушкина, Лермонтова, Блока, Твардовского, Луговского, Гёте, Бёрнса и др.) и кончая многими специфическими особенностями трактовки вокальных, в частности хоровых, произведений. Все это сказывается и в названном тютчевском хоре композитора. В основе его — настойчивые интонационные повторы, «выкликание» одних и тех же мелодических фраз. Среди особенностей хорового письма обращает на себя внимание прием импровизации женской части хора на заданных автором звуках (в целом составляющих, впрочем, вполне определенный гармонический комплекс): все это, вместе с также предусмотренным композитором произвольным сочетанием пения на разных гласных, как бы воспроизводит шум бурлящих весенних вод — фон для решительных реплик мужских голосов. Интересна и некоторая модификация автором порядка стихотворных строк: первоначально в хоре отсутствует повторение слов: «Весна идет, весна идет» — в начале третьей строфы, вместо чего музыка сразу обретает колорит, соответствующей картине «тихих, теплых майских дней». Однако в дальнейшем именно возвращение этой опущенной ранее строки используется для нового вторжения ликующих возгласов: тем самым концовка хора предстает как борьба между лирическим настроением и победно-героическими образами с безусловным доминированием последних.

Более традиционны, хотя по-своему привлекательны два тютчевские хора Р. Бойко (р. 1931), вошедшие в цикл «Три времени года». Цикл этот открывается сочинением, созданным на слова советского поэта Андрея Дементьева, — сочетание поэтических первоисточников, могущее показаться весьма неожиданным; следует, однако, отметить, что стихотворение А. Дементьева «Сентябрь» во много перекликается с тоном классической русской поэзии, своеобразно сочетая тютчевскую интонацию с есенинской в такой, например, строке «Ах, все уйдет, жалей иль не жалей, все превратится в памятную небыль». Оба хора Бойко на слова

- 561 -

Тютчева — «Чародейкою зимою околдован лес стоит» и «Зима недаром злится» — по складу представляют собой терцеты, где партия басов объединена с тенорами, по форме же — основаны на куплетном строении, что особенно подчеркивает связь их с народно-песенной традицией.

На те же слова «Зима недаром злится» гораздо раньше написан хор М. И. Красевым (1897—1959, ученик Ю. Д. Энгеля и А. Т. Гречанинова). В музыке его отчетливо слышны интонации массовых песен 20—30-х годов, что, видимо, подсказано необычайной популярностью данного стихотворения, вошедшего во многие школьные хрестоматии. Хор этот примыкает к целому ряду музыкальных истолкований тютчевских созданий, предназначенных для детского исполнения или по крайней мере восприятия, — начало подобной традиции было положено еще в первые десятилетия нашего века (в частности, рядом сочинений В. Ребикова). А вот хор «В небе тают облака» Ю. М. Чичкова (р. 1929), композитора, казалось бы прочно связавшего свое творчество именно с детской аудиторией, как раз лишен такого специфического «адреса»: написанный автором в юности, он привлекает искренностью и свежестью чувства, изяществом голосоведения, «картинностью» хорового звучания.

С циклами, запечатлевшими времена года, перекликаются те, что можно было бы назвать «Временами дня». Один из них принадлежит перу упомянутого выше В. Н. Салманова. Это цикл из трех хоров: «Утро в горах» («Лазурь небесная смеется»), «Полдень» («Лениво дышит полдень мглистый») и «Летний вечер» («Уж солнца раскаленный шар»). В творчестве В. Н. Салманова хоровые жанры занимают едва ли не ведущее место: именно здесь в особенной мере проявились многие новаторские черты мышления этого автора, будь то ораториальные произведения («Двенадцать» на слова А. Блока) или циклы хоров на стихи С. Есенина, Я. Купалы, Н. Хикмета, Р. Гамзатова. Об огромном опыте Салманова как хорового композитора нельзя не вспомнить, знакомясь и с его тютчевскими хорами, которым присуща яркая картинность, колористическая тонкость, достигнутые специфическими средствами хорового письма. Быть может, в наибольшей мере это относится к центральному хору цикла — «Полдень», где большое значение обретает и пение с закрытым ртом, и как бы парящие над общим слитным звучанием сольные фразы: характерно, что появляются они на словах: «И сам теперь великий Пан в пещере нимф спокойно дремлет», выразительно оттеняя метафоричность образа, как бы даже обособляя это заключительное сравнение из области мифологии от вполне реальной картины знойного полдня.

Все же неверно было бы думать, что хоровое воплощение получали стихотворения Тютчева, посвященные только образам природы. Доказательством могут служить пять хоров Ан. Александрова, созданные композитором в конце своего долгого пути (1971). О разнообразии этого опуса можно судить по включению таких разных стихотворений, как «От жизни той, что бушевала здесь», «Слезы», «Листья», «В небе тают облака», «Зима недаром злится». Высокая культура, тонкий вкус, мастерская разработка материала, немалая изобретательность в области хоровой фактуры, в частности умение музыкально-варьированным повторением одних и тех же слов и строк по-разному высветить оттенки мыслей, чувств, настроений — все это позволяет рассматривать хоры Александрова как заметный вклад в музыкальную тютчевиану последних десятилетий. К значительно более раннему периоду (1945) относятся «Пять хоров» на слова Тютчева М. Коваля. Нередко близкие русским народным интонациям, отличающиеся богато разработанной полифонией, в целом хоры эти представляются все же чрезмерно многозвучными, а порою и «громогласными», что в известной мере лишает их и той контрастности, которую как будто предполагает сам отбор и порядок тютчевских стихотворений: «Восход солнца» («Молчит сомнительно восток»), «Что ты клонишь над водами», «Весенние воды», «Слезы», «Листья».

Уже было упомянуто, что лишь советские композиторы дали стихам Тютчева возможность зазвучать в произведениях кантатно-ораториального жанра. Добавим, что случилось это лишь в последние несколько лет.

Очень интересна кантата Б. А. Чайковского (р. 1925) «Знаки Зодиака» на слова Тютчева, Блока, Цветаевой и Заболоцкого. Автор ее — видный представитель советского музыкального искусства, начавший свой путь под руководством Н. Я. Мясковского, — наряду с симфоническими и камерно-инструментальными жанрами большое внимание уделяет созданию вокальных произведений (цикл «Лирика Пушкина» и др.). Стихотворение «Silentium!» положено в основу первого вокального номера кантаты «Знаки Зодиака», которому предшествует драматически-взволнованное оркестровое вступление (в состав оркестра всей кантаты

- 562 -

входит лишь камерная струнная группа и клавесин); вслед за этим следуют части: «Похоронят, зароют глубоко» (А. Блок), «У четырех дорог» (М. Цветаева) и «Знаки Зодиака» (Н. Заболоцкий). Нетрудно почувствовать, хотя значительно труднее сформулировать то общее, что присуще всем отобранным композитором стихотворениям, куда входят строки: «Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?» (Тютчев), «Тут, быть может, надумаем мы, что под жизнью беспутной и путной разумели людские умы» (Блок), «Вечной памяти не хочу на родной земле» (Цветаева)... Думается, что ключом, помогающим вскрыть основную идею цикла — соотношение между надвременной, космической сущностью и иллюзорностью ее «реальных» проявлений (что по-своему отражено и в одушевлении простейших вещей, и вакханалии воображаемой нечисти в стихотворении Заболоцкого), могли бы стать многие строки из других, не вошедших в кантату тютчевских созданий, например «Земная жизнь кругом объята снами...». Интересна и по-своему очень убедительна музыкальная трактовка в кантате самих строк «Silentium!». Она вовсе лишена типичной для некоторых других музыкальных трактовок того же стихотворения чисто философской умозрительности, нарочитого глубокомыслия. С подобным толкованием спорит уже само обозначение темпа — характера музыки: Allegro agitato («скоро, возбужденно»). И действительно, на протяжении всей этой части кантаты автор словно бы пытается усмирить трепетное, даже бурное волнение, которое непокорно противостоит в звучании у струнных инструментов мудрой рассудительности слов поэта, и лишь после долгой, упорной борьбы взволнованность эта оказывается преодоленной. Нельзя не признать, что такое решение весьма близко общей антиномичности тютчевского творчества. То, что композитор не пошел по пути воспроизведения спокойно-рассуждающего тона стихотворения, но как бы сообщал ему полифонию чувства и разума, то, что он понял, «вскрыл» пафос внутренней борьбы тютчевского высказывания, не побоявшись «взрывая, возмутить ключи», — все это представляется подлинным творческим открытием, ярко высвечивающим самую сущность гениального творения поэта.

Заметным явлением «музыкальной тютчевианы» недавнего времени оказалась оратория «К солнцу» А. В. Чайковского (р. 1946; ученик Т. Н. Хренникова) для большого оркестра, смешанного хора и солистов (1982); сочинение это уже целиком написано на строки тютчевских стихотворений. Знаменательно, что впервые обращение к поэтическому наследию Тютчева обусловило появление столь монументального вокально-симфонического произведения (протяженностью около сорока минут). Автор его словно бросает вызов той камерности, что присуща большинству музыкальных трактовок тютчевских стихов, камерности, в известной мере перекликающейся с так долго бытовавшим отношением к Тютчеву как «поэту для немногих». Очень разные образцы тютчевской лирики вошли в ораторию А. Чайковского: «Сияет солнце», «Ты волна моя морская», «Не верь, не верь поэту, дева», «Не рассуждай, не хлопочи», «Мотив Гейне» («Если смерть есть ночь»), «Последняя любовь». Но главенствующей в произведении оказалась роль стихотворений «Из края в край» (большой пролог к ряду следующих затем без перерыва частей), «Цицерон» драматическая кульминация всего сочинения) и «Восход солнца» («Молчит сомнительно Восток») — заключительная часть оратории. Сочетание личного и общечеловеческого, земных чувств, тревог, страстей и могучего космического дыхания, веры в «благовест всемирный победных солнечных лучей» — такова основная идея оратории, произведения, уже неоднократно исполнявшегося музыкальными коллективами страны, вызывавшего порою споры (в частности, именно монументальностью трактовки наследия поэта), в целом же получившего уже за первые годы существования большой общественный резонанс.

Оратория А. Чайковского — лишь один из примеров огромного интереса, проявляемого к поэзии Тютчева все новыми поколениями советских композиторов. Уже в последние годы появилось большое число очень разных по стилю музыкальных истолкований тютчевской лирики. Назовем, например, двух молодых ленинградских авторов: Е. Иршаи (р. 1951) и А. Смелкова (р. 1950). Первым создан вокальный цикл «Silentium!», вторым — романсы «Душа хотела б быть звездой», «Листья», «Весеннее успокоение»; можно было бы упомянуть также сочинения А. Мынова, А. Лобзова и многих других авторов. Особо примечательно, что к поэзии Тютчева все чаще обращаются музыканты, представляющие разные республики нашей страны, например туркменский композитор Нуры Халмамедов (р. 1940, ученик А. Н. Александрова).

Понятно, что в кратком обзоре не было возможности хотя бы бегло упомянуть обо всех связанных с Тютчевым работах советских композиторов, в отношении же упомянутых —

- 563 -

дать сколько-нибудь подробный аналитический их разбор. Кроме того, не забудем, что главным арбитром для познания подлинной ценности художественных произведений является время, а время подведения итогов в отношении многих и многих образцов музыкального претворения тютчевского наследия еще не настало. Зато можно с полным основанием говорить, что само развитие музыкального искусства все более и более подтверждает бессмертие тютчевского наследия, близость его все новым и новым поколениям, безграничность музыкального истолкования творений гениального русского поэта.

2. РОМАНСЫ ЧАЙКОВСКОГО

«КАК НАД ГОРЯЧЕЮ ЗОЛОЙ» И «ПЕСНЬ МИНЬОНЫ»Среди произведений композиторов, обращавшихся к поэзии Тютчева в 50—80-х годах, два романса П. И. Чайковского — «Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны» (op. 25) — безусловно наиболее совершенны и заслуживают пристального внимания и подробного анализа. Между тем даже в наиболее фундаментальных исследованиях творчества композитора имеются лишь беглые о них упоминания. Почти не уделил им внимания и С. Н. Дурылин в статье «Тютчев в музыке», отметивший только, что романсы эти, «отличаясь обычным для Чайковского мягким элегическим характером, не принадлежат к числу лучших его созданий»17. Такая оценка представляется глубоко ошибочной, хотя с ней перекликается, например, утверждение одного из советских музыковедов о том, что в романсе «Как над горячею золой» тютчевская философская тема воплощается, скорее, в стиле фетовских романсов — «Пойми хоть раз», «Уноси мое сердце»18. Нам думается, напротив, что, не посягая на стихотворения Тютчева, отличающиеся философской глубиной (ряд из них впоследствии нашел замечательное претворение — прежде всего у Метнера), Чайковский выбрал образцы лирики поэта, особенно близкие ему по настроениям, пронизанные и страстным лирическим чувством, и драматической взволнованностью. Созданные им романсы в полной мере отмечены неповторимыми чертами его творческой индивидуальности9*. Имеется, в частности, в виду органическое сочетание элементов песенности, ариозностии декламационного речитатива, переосмысление традиционных романсных форм на основе их симфонизации, превращающей их, по выражению А. Альшванга, в «маленькие драмы инструментально-вокального склада»; интересна его же характеристика романсов Чайковского как своего рода хранилища «интонационного фонда», запас которого все время обновлялся в тесной связи с новизной содержания, т. е. смыслом поэтического текста19. В этой связи совершенно очевидна роль обращения композитора к наследию таких поэтов, как Гёте и Тютчев. Если «Как над горячею золой» в жанровом отношении можно уподобить сцене-монологу, близкому ариозным фрагментам оперных созданий Чайковского, то «Песнь Миньоны» в высшей степени сродни и песенному, и народно-балладному жанрам.

Романсы «Как над горячею золой» и «Песнь Миньоны» изданы Чайковским в 1875 г. (изд. Бессель в Петербурге) вместе с четырьмя сочинениями того же жанра — первое на слова Н. Щербины, а три последних — Л. Мея. Весь опус отнюдь не претендует на значение некоего единого цикла, о чем говорит различие положенных в его основу стихотворений — и по стилю, и по темам, и по художественному значению. Все же характерно, что сочинения на слова Тютчева (второе — перевод из Гёте) следуют одно за другим. Примечательно и то, что тема романса «Как над горячею золой» является в какой-то мере продолжением чувств душевного диссонанса, неудовлетворенности, характерных для предшествующего романса. Хотя романс на слова Н. Щербины назван «Примирение», но, скорее, это лишь призыв к примирению и покорности:

О засни, мое сердце, глубоко!

Не буди, не пробудишь, что было,

Не зови, что умчалось далеко,

Не люби, что ты прежде любило.Напротив, для романса «Как над горячею золой» характерен страстный отпор внутреннему бессилию, желание хотя бы на мгновение вырваться из его оков. Отсюда резкие отличия музыкального строя обоих сочинений: относительное единообразие — как мелодическое в вокальной партии, так и фактурное в фортепианном сопровождении — в «Примирении» и,

- 564 -

напротив, контрастность, а также драматическая напряженность в романсе «Как над горячею золой».

Обратимся же к этому романсу — одному из шедевров вокальной лирики Чайковского, великолепному образцу истолкования тютчевского стихотворения.

Наличие фортепианных вступлений и заключений весьма характерно для жанра романса (в том числе и в творчестве Чайковского). Однако в разных случаях масштабы и значение такого инструментального обрамления не однородны. И вовсе не так уже часто фортепианные вступления и заключения столь контрастируют друг с другом и, как увидим далее, несут совершенно различные функции в раскрытии поэтического первоисточника. Не слишком типично для романсов Чайковского и буквальное предвосхищение во вступлении того тематического материала, который затем будет повторен при вступлении голоса, как и, напротив, появление совершенно новых мелодических интонаций в заключении. Все эти особенности вытекают из чуткого и глубокого постижения композитором смысла тютчевского стихотворения.

Вспомним первое четверостишие:

Как над горячею золой

Дымится свиток и сгорает,

И огнь, сокрытый и глухой,

Слова и строки пожирает.Фортепианное вступление отражает именно этот первоначальный импульс — созерцание сгорающего над горячею золою свитка, чему посвящены и первые строки вокальной партии романса. Кажется, будто сперва возникает картина-образ, а затем уже человек находит слова для ее отображения — отображения весьма точного, поскольку вокальная мелодия поначалу почти буквально повторяет мелодию вступления и столь же близким, по существу, даже аналогичным оказывается характер фортепианного сопровождения10*.

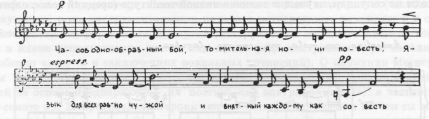

Как же рисуется Чайковским картина, которою открывается стихотворение Тютчева? Это дважды повторенная мелодическая фраза, где возбуждение и торможение сплетаются в нерасторжимом единстве. Взволнованности музыкальной речи способствует восходящее движение мелодической линии (с использованием пронзительного интервала увеличенной секунды) и особенно пунктирность ритма — чередование восьмых с точкой и шестнадцатых. Сдерживающее же начало олицетворяют повторы каждой новой достигнутой ступени, создающие ощущение подспудного сопротивления, что приводит к замедлениям движения и бессильным ниспаданиям в концах обеих фраз.

Примечательно соответствие тютчевским словам, казалось бы, традиционного построения обоих музыкальных предложений (в целом составляющих период), симметрии повторов их зачинов и завершений: первая и третья строки («Как над горячею золой», «И огнь сокрытый и глухой») подводят как к кульминационным пунктам к словам «Дымится свиток и сгорает» (строка вторая) и «Слова и строки пожирает» (строка четвертая), где замедленное произнесение каждого слова обретает особую значительность.

- 565 -

Наряду со сходством обоих предложений привлекает внимание и различие: начинаются они почти одинаково, окончания же их — разные. Однако в обоих случаях подчеркнутыми оказываются слова, особенно важные для выявления основной идеи стихотворения. Первое из них «дымится» — т. е. то, что является антиподом сияющего горения (напомним, что впоследствии слово «дым» возникнет уже как метафора при выявлении душевного состояния автора). Со словом этим в мелодии романса интонационно перекликается слово «сгорает». Оба они не только отображают действие (а ведь известно, что музыка особенно тяготеет к процессуальности), но и противостоят тому «сиянию», о котором далее мечтает поэт. Вместе с тем если понятие «дымится» ассоциируется все же с движением ввысь, то «сгорание» вызывает, скорее, ощущение поникания, ниспадания. Именно этим различиям вполне соответствует интонационная природа музыкального высказывания.

Иначе обстоит дело с заключением второго музыкального предложения — четвертой строкой стихотворения. Здесь кульминационными оказываются не глаголы, а существительные, и это понятно: ведь именно «словам» и «строкам» свитка уподобляется в дальнейшем Тютчевым сама жизнь, бытие человека. Для подчеркивания особенно важных слов композиторы часто применяют распевание их на относительно более высоких звуках. Так поступал и Чайковский. Но к иному средству прибегнул он в отношении самого важного слова первого четверостишия — «стро́ки»: ведь речь здесь идет уже не просто о бумажном «свитке» или лишь «словах» — нет, это именно стро́ки, т. е. сам смысл пожираемого огнем. Правда, и здесь движение мелодической линии замедлено обозначением ritenuto. Но главное — это резкое гармоническое вторжение в си минор тональности фа мажора (тритон!), что приводит к завершению всего построения в до мажоре. Именно благодаря этому последние слова первого четверостишия: «строки пожирает» — обретают итоговое, решающее значение.

Второе четверостишие переносит нас от созерцания (пусть глубоко взволнованного) к размышлениям автора о собственной жизни.

Так грустно тлится жизнь моя

И с каждым днем уходит дымом;

Так постепенно гасну я

В однообразье нестерпимом!..В полном соответствии с этой модуляцией настроения оказывается музыкальное истолкование тютчевского текста: бурное движение сменяется мерными аккордами, активно-устремленные мелодические фразы — речитативно рассуждающими. Последние обретают особую выразительность, прерываясь паузами в вокальной партии и повторами ключевых интонаций в партии фортепианной (что, безусловно, усиливает их психологическое воздействие, помогает более глубокому осмыслению).

- 566 -

К этому можно добавить и иные наблюдения, касающиеся мелодического строения средней части романса. В первой ее половине (5-я и 6-я строки стихотворения) с первым разделом сочинения контрастирует господство противоположного типа движения — не восходящего, а нисходящего. При этом обращает на себя внимание необычайная значительность звучания первоначального наречия в строке: «Так грустно тлится жизнь моя», концентрирующего, словно бы вбирающего в себя смысл всего первого четверостишия, переводя образ-картину в область собственно человеческих чувств. В полной мере удалось Чайковскому передать важнейшее значение этого слова. Во-первых, оно оказывается верхним звуком возникающей затем нисходящей музыкальной фразы («вершиной-источником», по терминологии Б. В. Асафьева); во-вторых, композитор сообщил ему особую протяженность (во всем романсе лишь еще в одном месте партии голоса имеется половинная нота); наконец, слово «так» звучит синкопированно после предваряющего его аккорда, что всегда заставляет обратить особенное внимание на выразительность произносимого голосом.

Каждая интонация вокальной партии средней части романса заставляет восхищаться точностью и тонкостью музыкального воплощения тютчевского текста. Вот некоторые примеры.

Ассонанс звука «и» в словах «тлится» и «жизнь» отражается в сходных мело-ритмических интонациях. В строке: «И с каждым днем уходит дымом» — примечательно единообразие ритма (ровные восьмые), так отвечающее равномерному (день за днем!) течению времени. Во фразе этой примечательно и то, что понятие «дыма» обретает совершенно иной оттенок в данном музыкальном (как и поэтическом) контексте: не образ уносящейся вверх струи, а символ душевной приниженности, что передано дальнейшим нисхождением мелодической линии с попаданием слова «дым» на самый нижний звук романса — фа-диез (добавим, что эта вариация звучащего в начале романса слова «дымится» совпадает с отклонением в начальную же тональность си минора). В отличие от монотонной «каждодневности» «уходящих дымом» дней «постепенность» и «однообразие» гаснущей жизни в последней строке четверостишия переданы ритмическими оттяжками, последнее же понятие («однообразие») выявлено особенно рельефно повторением одного и того же звука фа-диез — сперва октавным ходом вниз, а затем как бы «застыванием» на месте.

Застывание достигает апогея в остающемся тянуться единственном звуке в партии фортепиано (все том же фа-диезе), одновременно готовящем переход к заключительной (соответствующей третьему четверостишию) части романса, возвращение и еще большее усиление эмоциональной возбужденности.

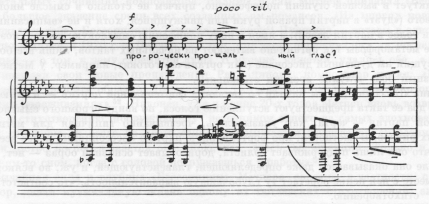

Третья часть романса — типичная реприза в трехчастной форме, характерная для огромного числа музыкальных, и прежде всего инструментальных, сочинений. Но как отвечает принцип такой трехчастности смыслу тютчевского стихотворения! Ведь в конце его вновь появляется образ пламени, хотя теперь это не «огнь, сокрытый и глухой», а «пламень», который (пусть лишь в воображении) «развился́ по воле». В полном соответствии с этим музыка не только возвращает нас к начальному настроению, но и придает ему новое качество («динамизированная» реприза), достигая апогея выразительности на, несомненно, кульминационных, венчающих все стихотворение словах «просиял бы и погас».

Перед характеристикой этого кульминационного пункта романса обратим внимание еще на один достаточно существенный признак вариантности мелодической линии репризы в сравнении с экспозицией. Если в начале продлевалось важнейшее в смысловом и композиционном отношении слово «как», то теперь интонационно восходящим и ритмически подчеркнутым оказывается обращение «О небо», где переносное значение невольно перекликается с буквальным — устремлением пламени ввысь, к небесным высотам. Мелодическими средствами — ритмическим расширением — подчеркивается и желание того, чтобы «пламень развился по воле» (отметим, что слова «дымится свиток и сгорает» получили в музыке иное ритмическое решение):

- 567 -

Но вот, наконец, последняя, завершающая фраза стихотворения: «И не томясь, не мучась боле, я просиял бы и погас». Чтобы оценить акцентирование ее Чайковским, стоит упомянуть о том, что вокальная партия столь драматического, эмоционально-насыщенного романса охватывает диапазон всего лишь в пределах малой ноны (фа-диез — соль). И только в этом безусловно самом драматичном месте произведения автор использует верхний звук указанной вокальной тесситуры (предшествующие кульминации доходили последовательно до ми, фа и наконец фа-диеза). Итак, слово «просиял» — слово заветнейшее, подобное вырывающемуся наконец на волю из-под «горячей золы» пламени истинной жизни и вдохновения, — получает верховное значение, как бы озаряя собою весь романс. Тут же его сменяет и антипод света — тьма, причем контраст этот передан непосредственным «сталкиванием» самого верхнего звука вокального диапазона с самым нижним, в результате чего образуется необычайная «интонационная напряженность», знаменующая глубочайший внутренний диссонанс, которым и завершается все произведение.

Однако здесь-то с особенной очевидностью обнаруживается замечательное свойство музыки: не только по-своему преломлять то, о чем говорится в стихотворении, но и дополнять его тем, чего нет в словах, что читается между строк. Начиная разбор романса «Как над горячею золой», мы говорили о роли фортепианного вступления — изначальном импульсе-впечатлении, которое приводит к словесному высказыванию. Но еще значительнее роль заключения. Внешне, приходя на смену обрывающейся в бессилии вокальной партии, оно как бы разрешает возникший диссонанс света и тьмы. Однако разрешить это противоречие невозможно: ведь именно на остром противоречии между желаемым и действительным и основано все стихотворение. И все же создается впечатление некоего утверждения — утверждения именно неразрешимости конфликта, что с такой непосредственной силой оказывается в состоянии выявить музыка. Если бы найти словесный эквивалент смыслу этого заключения, то, видимо, он выразился бы примерно в следующей фразе: «Этого никогда не будет, не дано, невозможно!» То есть на первый план выступает тема фатальной неизбежности, к которой столь часто обращался в своем творчестве Чайковский и которая — пусть иначе — была очень близка миросозерцанию Тютчева.