- 112 -

ИЗ ЧЕТВЕРТОГО И ДРУГИХ ПИСЕМ

... Так как вы не слишком одобрительно отнеслись к моему взгляду на стихотворение «Ты, волна моя морская...», то я позволю себе остановиться на нем подробнее.

Я отлично понимаю всю огромную меру моей самонадеянности и поэтому не без смущения решаюсь возражать вам. Но я — простите за легкомыслие — слишком уверен в своей правоте. Судите сами.

Начнем с заглавия. Как я знал из примечаний к изданию 1965 г., «Mobile comme l’onde» в прижизненных публикациях печаталось в виде заглавия (I, 400) — и мне не совсем понятны мотивы, по которым оно превратилось в эпиграф, — но это пока в сторону.

«Непостоянная, как волна», — так вы сами переводите это французское заглавие (I, 148), хотя с равным правом ведь можно было бы перевести: «Непостоянный (или — непостоянное) как волна», — не правда ли? Но мы с вами ясно понимаем, что здесь годится только женский род — ибо «волна» представлена в стихотворении как ярко индивидуальное женское существо.

Так вот — каков же был бы смысл этого заглавия (или эпиграфа, если угодно), если бы речь шла только о настоящей морской волне? Зачем в нем стояло бы «как»? «Как волна», это значит — не волна, а что-то другое, только подобное ей. Из текста же мы отчетливо чувствуем, что это другое — женщина. Мы видим ее «своенравный» характер — она то весела, то яростна; то шепчет слова ласки и любви, то буйно ропщет и стонет. И сразу мы вспоминаем письмо Тютчева Георгиевскому по поводу смерти Е. А. Денисьевой: «...Я помню, раз как-то в Бадене <...> она так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя...» (NB. Это — «Тихий шепот, // Полный ласки и любви». — Б. К.); «Я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие <...> За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля...», «Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния...» (NB. «Стоны вещие твои...» — Б. К.); «Я, вероятно, полагал, что так как любовь ее была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы...» (NB. «Чудной жизни ты полна!»* — Б. К.); «на все ее вопли и стоны отвечал ей этою глупою фразой: „Ты хочешь невозможного...“».96

Ведь в этом письме о Денисьевой повторено буквально все, что сказано в стихотворении о волне: сначала шепот любви и ласки, потом сейчас же «буйный ропот» и «вещие стоны»... Вдобавок из письма явствует, что эти так ярко описанные бурные переходы чувств были обычным для Елены Александровны явлением, а не какой-то единичной, случайной вспышкой.

Ну а дальше?

Не кольцо, как дар заветный,

В зыбь твою я опустил...

- 113 -

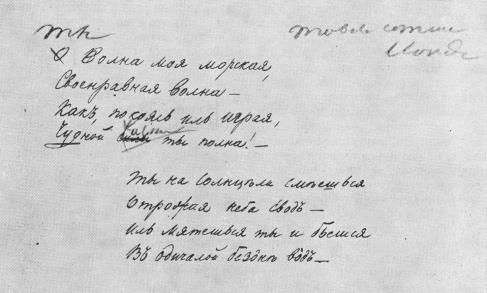

«ТЫ, ВОЛНА МОЯ МОРСКАЯ...»

Копия (начало стихотворения) в тетради Н. В. Сушкова (в этой тетради содержатся стихи, собранные

Н. В. Сушковым в начале 1850-х годов для задуманного им издания стихотворений Тютчева)Правка рукой Тютчева; им же вписан эпиграф: «Mobile comme l’onde» («Непостоянная, как волна»)

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Неужели у такого тонкого и, прежде всего, скромного человека, каким был Тютчев, оказался столь дурной вкус, что он смог бы приравнять себя тем ежегодно обручавшимся с Адриатикой венецианским дожам, о которых он года за два до этого писал? Зато по отношению к Денисьевой рассматриваемая фраза звучит простым и честным признанием печальной истины: ведь ей-то он подарить обручальное кольцо действительно не мог!

И, наконец, последняя строфа:

Нет — в минуту роковую,

Тайной прелестью влеком,

Душу, душу я живую

Схоронил на дне твоем.(I, 149)

Можно очень любить море, можно даже желать «потопить всю свою душу» в его обаянии. Но невозможно говорить о любви к нему, вспыхнувшей вдруг, в какую-то «роковую минуту». Это — психологическая бессмыслица, тогда как любовь к живому человеку часто, как известно, начинается внезапно; и нет сомнения, что эта любовь Тютчева была поистине роковой, и так он ее и называл не раз сам. В частности, о начале ее он писал: «С того блаженно-рокового дня...» (I, 201).

Кстати, в свете сказанного мною вполне понятно, почему Л. Толстой поставил знак вопроса около последних строк «Mobile comme l’onde»97: он почувствовал, что рассматриваемые не метафорически, они лишены смысла. Думается мне, что и отсутствие заглавия на автографе, может быть, было связано с первоначальным нежеланием Тютчева способствовать раскрытию этого поэтически полузашифрованного смысла; а появление французского заглавия в печати — с уступкой какому-либо требованию со стороны Елены Александровны, вроде тех, которые были описаны в цитированном письме к Георгиевскому. Но это, разумеется, только догадка.

- 114 -

И, наконец, — last but not least2* — еще одно, на этот раз чисто литературное соображение. В рассматриваемом толковании это стихотворение как целое представляет собой яркий пример той «вибрации смыслов», которая так характерна для поэтики Тютчева. Именно эта «вибрация» и делает «Mobile comme l’onde» столь человечески поэтичным произведением.

Разве из всего сказанного не вытекает, по меньшей мере, возможность считать, что в этом стихотворении переплетены, а вернее, символически слиты воедино две темы: тема морской волны и тема женщины? Более чем на признание возможности этого я, конечно, и не претендую: раз нет документальных доказательств наличия определенного адресата, речь может идти лишь об оценке вероятности его существования, не больше; но для меня лично эта вероятность с биографической точки зрения кажется достаточно близкой к достоверности; с чисто же литературной стороны другое толкование этого стихотворения вообще вряд ли возможно придумать.

...Чтобы доказать, что я не являюсь злостным должником по отношению к взятой у вас книге Грэгга98, опишу теперь вам свои впечатления от нее.

Должен сказать, что она мне очень понравилась, несмотря на многие спорные утверждения и отдельные, иногда довольно грубые, ляпсусы, которые можно в ней найти.

Что же показалось мне в ней привлекательным? Прежде всего ее общая установка: взгляд на поэзию Тютчева как на «зеркало души», а не как на выражение некой единой, цельной, раз навсегда сложившейся и никогда не претерпевавшей изменений системы философских воззрений. «Зеркало души» — это неизвестное мне раньше великолепное определение, данное Достоевским поэзии Тютчева99, — и есть то самое, что я подразумевал, говоря об абсолютной подлинности, искренности поэтического творчества Тютчева, об отсутствии у него искусственно выдуманного «лирического героя»3*.

Новым же для меня в подходе Грэгга явилось утверждение более интуитивного, более подсознательного характера тютчевского творчества, чем это обычно допускалось. И думаю, что Грэгг в этом отношении прав; большинство прежних исследователей, видимо, чрезмерно интеллектуализировало тютчевскую поэзию. Грешил этой чрезмерностью и ваш покорный слуга в его первоначальных попытках нащупать античные корни тютчевских поэтических воззрений. Лишь после того, как я вспомнил о найденном уже давно «родстве» Пушкина с Гераклитом101, а в особенности после чтения Грэгга, я пришел к заключению, что вернее было бы обнаруженные мной у Тютчева глубокие и разносторонние аналогии с натурфилософией древних милетцев приписать скорее внутреннему сходству, чем сознательному заимствованию. Да к тому же ведь такое внешнее заимствование, в сущности, даже весьма мало правдоподобно: конечно, Тютчев мог знать о милетцах (и я думаю, что действительно знал), но вместе с тем несомненно, что ему должны были быть не менее хорошо знакомы — из книг или из разговоров, все равно, — десятки других, более развитых и совершенных философских систем древности и нового времени. И тем не менее он «остановился» на Фалесе и Анаксимандре. Почему? Да просто потому, что был внутренне родствен им. Именно в этом все дело. Любопытно, что это хорошо почувствовал в свое время А. Белый, назвавший однажды Тютчева «архаическим эллином»102.

Но возвращаюсь к Грэггу. Помимо общей концепции, мне понравились у него и многие отдельные мысли и наблюдения. В частности, очень интересным

- 115 -

показалось мне развитие взглядов Потебни на Тютчева, как на пример человека с «двуязычным мышлением», и сделанные отсюда выводы о причине слабости злободневно-политических русских и лирических французских стихов Тютчева. По-моему, все здесь получилось у Грэгга очень стройно и убедительно103.

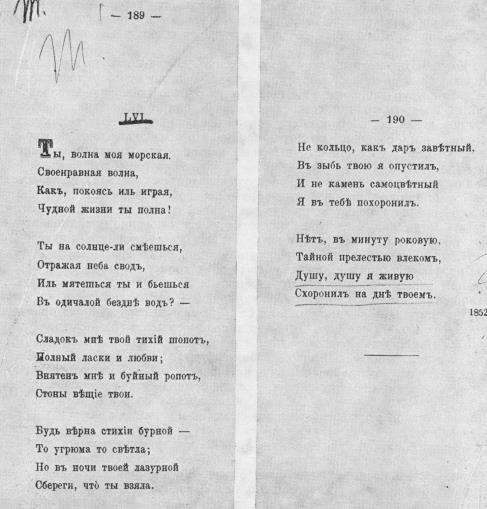

ПОМЕТА Л. Н. ТОЛСТОГО НА ПОЛЯХ СТИХОТВОРЕНИЯ «ТЫ, ВОЛНА МОЯ МОРСКАЯ...»:

«Т<ютчев>!»Им же отчеркнуты и отмечены вопросительным знаком последние две строки стихотворения

В книге: «Сочинения Ф. И. Тютчева». СПб., 1886

Музей Л. Н. Толстого, Москва

Правдоподобным мне кажется и вывод из хронологического рассмотрения стихов Тютчева об охлаждении его к Е. А. Денисьевой со второй половины 50-х годов; и уж, разумеется, я обрадовался, увидев у Грэгга подтверждение моего мнения о принадлежности к «денисьевскому» циклу стихотворения «Ты, волна моя морская», о бодлеровском духе «Близнецов» и ряд других совпадений с моими догадками104.

По-видимому, и соображения Грэгга о природе тютчевского творчества как «отдушины» для выражения некоторых подсознательных его переживаний, хорошо подкрепленные свидетельствами из писем поэта и из воспоминаний о нем105, должны быть учтены при биографической интерпретации его поэзии; то же, мне

- 116 -

кажется, справедливо и по отношению к выяснению характера самих этих подсознательных стимулов. Я имею в виду чувства «сиротства» и вины перед Россией, покинутой Тютчевым на долгие годы, а также раскаяния его после частых любовных измен106.

Но многое у Грэгга вызывает и возражения. В частности, в подавляющем большинстве случаев он необоснованно следует Чулкову в выборе канонических текстов, игнорируя ваши последующие, почти всегда, по-моему, справедливые уточнения. О недостаточной чуткости Грэгга к подлинной поэтической манере Тютчева свидетельствует его протест против исключения из тютчевских текстов плохой подделки «Я не ценю красот природы». Но что требовать от иностранца, когда ту же ошибку совершил и Чулков, по-видимому, почти поверивший в авторство Тютчева!4*

Наивны мотивы, по которым Грэгг отказывается считать Тютчева поэтом-философом5*: они сводятся главным образом к необоснованной претензии, чтобы философ не имел права в течение всей своей жизни менять свои взгляды (а как быть тогда, скажем, с Кантом?), отчасти же к неверному толкованию некоторых тютчевских стихов (например, «Mal’aria») в христианском духе108.

В особенно вопиющем контрасте с прокламированным Грэггом историческим подходом к поэтическому творчеству Тютчева находится приведенный на с. 24 грэгговской книги список якобы неразрешимых противоречий во взглядах поэта; я приведу его здесь полностью109: «природа — одушевленное, осмысленное целое (2) и природа — сфинкс без загадки (3); Бог существует, и его правда видима для всех (4) — Бога нет (5); Хаос привлекает поэта (6) — Хаос отталкивает его (7); сущность России есть ее глубокое христианское смирение (8) — русская военная мощь расширит ее границы от Нила до Эльбы (9)».

Но ведь все эти противоречия, за исключением (6) — (7), полностью снимаются тем, что сопоставляемые Грэггом стихи принадлежат совершенно разным периодам творчества Тютчева! В самом деле, ссылка Грэгга (2) — «Не то, что мните вы, природа...» относится к «языческим» 30-м годам, а ссылка (3) — «Природа — сфинкс...» — к 60-м; далее, ссылка (4) — «Свершается заслуженная кара...» — к 1867 г., в то время как (5) — «И чувства нет в твоих очах...» — опять-таки языческие, антихристианские 30-е годы. Наконец, ссылка (8) — «Эти бедные селенья...» приходится на 1855 г., т. е. на время Крымской войны, вызвавшей у Тютчева полную переоценку николаевской эпохи, тогда как ссылка (9) — «Русская география» — принадлежит 1848—1849 гг., когда поэт, потрясенный революционными событиями на Западе, все свои надежды возлагал на охранительные силы Российской империи, достигшей в те годы призрачной вершины своего могущества.

При историческом подходе единственно правомерным для выявления внутренних противоречий в поэтическом миросозерцании Тютчева было бы сопоставление стихотворений (6) — «О чем ты воешь, ветр ночной...» и (7) — «День и ночь», ибо и то и другое, действительно, относятся к одной эпохе — к 30-м годам. Но между ними нет никакого философского противоречия! В обоих

- 117 -

утверждается одно и то же: высшей реальностью является живой, самодвижущийся Хаос, или Беспредельное, в котором, как это видно из (6), суждено раствориться каждому индивидуальному существованию. А что этот процесс растворения души в Беспредельном мог или даже, вернее, должен был одновременно и привлекать, и страшить поэта, для каждого внимательного читателя его стихов есть психологически самоочевидная истина. Это — естественное противочувствие, а вовсе не логическое противоречие. И лежит оно, кстати, внутри стихотворения (6), а не между (6) и (7), как представляется Грэггу.

Так устраняются все мнимые примеры философской непоследовательности, замеченные Грэггом у Тютчева. В действительности эти примеры отражают вовсе не минутные прихоти его настроений, а катастрофический характер развития его мировоззрения.

И вот тут я подхожу к главному упреку, который мог бы высказать Грэггу (и о котором я, кажется, однажды уже упоминал вскользь): решив проследить историческое развитие поэтического творчества Тютчева, Грэгг не заметил глубокого перелома во взглядах великого лирика, перелома, который произошел около 1850 г. В связи с этим Грэгг не смог почувствовать и той философской цельности, которая свойственна всей первой половине зрелого творчества поэта.

Все это и многое другое, неудачное или ошибочное, не мешает книге Грэгга быть значительной. А, главное, прочтя ее, с радостью сознаешь, что Тютчев (в той мере, в какой это вообще возможно для чистого лирика) стал поэтом общечеловеческого, общемирового значения, чего он заслуживает, во всяком случае, не меньше других наших великих поэтов.

...Чтобы сделать это письмо совсем пестрым, я хочу присоединить сюда еще краткий отчет о моих наблюдениях над изображением цвета у Тютчева (и параллельно у Пушкина110). Предварительно замечу, что мной учитывались все слова, характеризующие цвет, к какому бы классу они ни относились грамматически (существительные, прилагательные, глаголы и т. д.) Я рассмотрел под этим углом зрения все оригинальные стихи Тютчева и лирику Пушкина (считая и «Песни западных славян») с 1820 по 1836 г.

Численный подсчет дает количественное подтверждение непосредственно очевидной разницы в колоризме обоих поэтов: у Тютчева одно «цветовое» слово приходится примерно на 15 стихотворных строк, у Пушкина — примерно на 45. Если же исключить резко выделяющиеся по колоризму из остального пушкинского наследия стилизованные «Песни западных славян», то для остальной лирики Пушкина указанного периода мы получим примерно соотношение 1:50. Таким образом, Тютчев использует цвет более чем в три раза чаще, чем Пушкин.

Но еще важнее качественные различия цветовой палитры у обоих поэтов. Строгая графичность лирики Пушкина выступает в огромном преобладании черного и белого (в том числе серебряного) — 45 и 42 раза соответственно — над всеми цветами, кроме разных видов красного (в том числе розовый, румяный, алый, кровавый, багровый и т. д.) — 37 раз, а вместе с желтым — 45 раз6*. Остальные же цвета встречаются гораздо реже. Так, синий, голубой и лазурный я встретил всего 27 раз; зеленый 16 раз; пестрый 3 раза; серый (сивый, свинцовый) — 3 раза; бурый — 1 раз, радугу — 1 раз.

Обращает на себя внимание полное отсутствие составных цветовых эпитетов (типа «темно-голубой», «зеленовато-синий»), т. е. пренебрежение оттенками цветов7*. Кроме того, значительная часть определений цвета относится не к картинам природы, а к человеку, к его одежде и предметам быта. Отсюда можно с уверенностью заключить, что для Пушкина — в его лирике — природа выступала главным образом в виде черно-белой графики (blanc et noir).

- 118 -

Тютчевская палитра организована совершенно иначе. Из всех цветов излюбленным у него является лазурный — 22 раза, а вместе с голубым и синим — 39 раз. Это, конечно, связано с огромной ролью, какую играют в поэзии Тютчева небо и воды. На следующем месте стоят почти равные по числу красный цвет в разных его оттенках (пурпур, рубин, алый, багряный, румяный и т. д.) — 18 раз, зеленый — 16 раз и разные оттенки желтого и золотого — 16 раз. Далее идет белый цвет — 12 раз, радужный — 9 раз, сизый — 5 раз, черный — всего 3 раза, стальной и свинцовый — по 2 раза и различные другие оттенки серого (по одному разу).

Характернейшей чертой тютчевского колоризма является, во-первых, широкое употребление сложных цветовых определений, иной раз весьма причудливых и всегда выражающих стремление к наиболее индивидуализированной передаче впечатления от оттенков цвета, вроде, например, «туманисто-белый», «мглисто-лилейный», «тускло-рдяный», «темно-лазурный», «бледно-голубой» (I, 28, 86, 122, 127; II, 179) и т. д.

Далее, обращает внимание глубокая метафоричность тютчевских определений цвета. Очень редко он употребляет прямое его название. Так, слово «красный» я встретил у него единственный раз, да и то в метафорическом и двойственном по смыслу значении: огонь — «словно красный зверь какой» (I, 213). Зато мы встречаем у него и «благоухающий рубин» плодов (II, 47), и «кровь» винограда, сверкающую «сквозь зелени густой» (I, 21), и «пасмурно-багровый» бурный вечер (I, 127), и «кровавый» закат звезды Рима (I, 36), и т. д. То же верно и по отношению, скажем, к серому цвету: слово «серый» не нашел я у него ни разу, зато есть целая гамма тончайших его метафорических определений: стальной, свинцовый, сизый, седой, дымный, дымно-легкий, дымчатый, сизо-темный и т. п. «Желтый» встречается лишь дважды, но зато какое обилие метафорических эпитетов, его заменяющих: золотой, золотистый, пышно-золотой, огневой, огнецветный, янтарный, песчаный, ржавый...

Только основные тютчевские цвета: синева (лазурь, голубизна) и зелень — выражаются прямым образом. Это отчасти, может быть, связано с тем, что слово «зелень» уже само по себе метафорично, означая не только цвет, но и растительный мир; так же и «лазурь» или «синева» являются метонимическими определениями неба. А уж такой «цветовой» образ, как «лазурь души» (I, 207), уходит целиком в область символики.

Третья замечательная черта тютчевского колоризма заключается в очень частом изображении цвета в его изменении: «поголубел», «зазеленело» (I, 190); «И, словно скрытной страстью рдея, // Она <полоса зари. — Б. К.> все ярче, все живее...» (I, 202); воды «подернулись свинцом» (I, 127); восток «заалеет» (I, 43); в другом стихотворении восток сначала «белел», затем «алел», затем «вспылал» (I, 64); «пламенный» вечер «обрывает свой венок» (I, 127) и т. д. Словом, мы видим в стихах Тютчева интенсивную динамику цвета.

Все три указанные черты вполне соответствуют мифотворческому и символическому характеру тютчевской поэзии. При этом существенно, что все эти особенности изображения цвета остались неизменными от начала и до конца его творчества.

В заключение этой краткой сводки моих наблюдений я хотел бы отметить как наиболее типично-тютчевские два цветовых его слова: «радужный» («радуга») и «сизый». У других поэтов они либо совсем отсутствуют, либо встречаются очень редко. Оба они являются как бы «мажорным» и «минорным», «дневным» и «сумеречным» выражением одной основной особенности тютчевского ви́дения мира: цвета его переливчаты, зыбки, незаметно переходят один в другой, возникают и тают; атмосфера природных картин Тютчева насыщена влагой.

Отмечу еще, наконец, что, подобно древним, Тютчев не знает лилового цвета ни в одном из его оттенков (сиреневый, фиолетовый и т. п.). Но в этом он, насколько я могу судить, не отличается от всех остальных русских поэтов

- 119 -

досимволической эпохи. Лишь демонические лиловые миры Врубеля открыли для поэзии этот мрачный и «потусторонний» цвет8*.

СноскиСноски к стр. 112

* Вариант: «Чудной силы ты полна!» (I, 257) — еще более подкрепляет глубокую аналогию между стихотворением и письмом.

Сноски к стр. 114

2* Последнее по месту, но не по значению (англ.). — Ред.

3* Может быть, не менее ярко, чем Достоевский, выразил ту же основную черту тютчевской поэзии — ее глубочайшую духовную подлинность — И. С. Аксаков, сказав о ней: «...ничего напоказ, ничего для виду, ничего предвзятого, заданного, деланного, сочиненного». И еще: «У Тютчева деланного нет ничего: все творится <...> Мы разумеем здесь, конечно, лучшие произведения Тютчева, те, которыми характеризуется его стихотворчество, а не те, которые, уже в позднейшее время, он иногда заставлял писать себя на известные случаи вследствие обращенных к нему требований и ожиданий»100.

Сноски к стр. 116

4* Чулков пишет: «Точность текста мы проверить не могли. Поэтому относим стихи к отделу Dubia, хотя иные строчки в пьесе несомненно „тютчевские“»107. Но наличие почти списанных у Тютчева отдельных строк и оборотов только усугубляет уверенность в подделке, настолько бездушно выполнение стихов и такой нетютчевский в них поворот темы — если сравнить их с подлинными его вещами примерно того же периода, скажем, с «Утихла биза...» или «О этот Юг...». Я не говорю уже о крайней неправдоподобности «поднесения» Тютчевым полузнакомому и, по-видимому, малоприятному для него человеку столь интимных стихов.

5* Я, конечно, тоже не причисляю Тютчева к касте присяжных философов, да и никто, наверное, этого не делает, так как в отвлеченно философскую сферу (скажем, в онтологию или гносеологию) он не вложил ничего или почти ничего оригинального. Но ведь не в этом же заключается цель и смысл философской лирики!

Если уж попытаться грубовато-терминологически определить ее область, то я сказал бы, что такая лирика должна соседствовать вовсе не с метафизикой, а скорее с метапсихологией. Она — орган не ума, а мудрости; ее метод — не дискурсивный, а эмпирический; задача ее — свидетельствовать, а не рассуждать. И сколько таких гениальных свидетельств высшей внутренней правды хранят стихи Тютчева!

Сноски к стр. 117

6* Это ли не объективное свидетельство того, что огонь (красное и желто-золотое) был излюбленной стихией Пушкина!

7* Единственное в лирике Пушкина исключение, о котором напомнили мне вы, мы встречаем в строчке «Свод небес зелено-бледный»111, но и здесь задачей было не столько создание живописного эффекта, сколько ирония: «Скука, холод и гранит» Петербурга подчеркиваются болезненным цветом его неба.

Сноски к стр. 119

8* Изредка, впрочем, попадается этот цвет у импрессиониста Фета, например: «За лесом лес и за горами горы // За синими лилово-голубые». Но у символистов он не случаен, а является одним из господствующих. Так, у Блока: «Фиолетовый запад гнетет, как пожатье десницы суровой»; или у Анненского: «По снегам бежит сиреневая мгла»... и мн. др.112