- 397 -

Как начать новое произведение — эта мысль неизменно волновала Толстого: «Всегда страшно начинать, когда дорожишь мыслью, как бы ее не испортить, не захватать дурным началом» (т. 84, с. 44).

В творчестве Толстого «начала», над которыми он так бился, разнообразны, и все-таки можно отметить некоторые совпадения. Сюжет произведения развертывается или в обычной последовательности (от завязки к кульминации и, наконец, развязке), или же, наоборот, начинается с кульминации, даже развязки, с последующим отходом в предысторию. В поисках начала «Войны и мира» Толстой прошел длинный творческий путь постепенного хронологического отхода от темы вернувшегося из ссылки декабриста к событиям 1812 г., а затем к событиям 1805 г. и первому столкновению России с Наполеоном.

Приступая к созданию «Воскресения», Толстой начал действие с описания знакомства молодого Нехлюдова с юной Катюшей, но затем изменил композицию, обратившись сразу к кульминации, т. е. к встрече героев в суде. При этом построении романа предыстория раскрывалась через воспоминания героев и авторские обобщения.

В «Анне Карениной» — другое решение. Первым порывом Толстого было начать с кульминации в романической фабуле. В двух ранних набросках, где сюжетная линия Карениных — Вронского очерчивала тогдашние границы произведения, кульминация была приурочена к сцене в светском салоне, — в этот вечер стали окончательно ясны отношения между Анной и Вронским. Затем Толстой отказался от такого плана, добившись в следующих рукописях нового построения, в котором вступлением является сцена знакомства Анны с Вронским на московском вокзале.

В течение многих лет существовало убеждение, что роман сразу создавался по тому плану, который запечатлен в завершенном произведении. Утверждалось, что Толстой будто бы начал «Анну Каренину» фразой «Все смешалось в доме Облонских», а впоследствии написал новое вступление о счастливых и несчастных семьях. Действительно, так начинается «Анна Каренина», но далеко не таков первый набросок этого произведения. Только после знакомства с рукописями романа представилась возможность восстановить ход работы писателя при создании «Анны Карениной» (см. об этом в нашей книге «Творческая история „Анны Карениной“». М., 1957).

Изучение рукописей было предпринято в 30-х годах для печатания романа в составе Юбилейного издания. Редактор соответствующего тома (т. 20) Н. К. Гудзий произвел тщательный разбор рукописного фонда «Анны Карениной», в результате чего стало бесспорным, что роман начинался совсем не так, как думали об этом прежде, — не сценой в доме Облонских в Москве, а встречей Анны с Вронским в светском салоне в Петербурге, т. е. сценой, занявшей место во второй части завершенного произведения. Правильность вывода подтверждается также свидетельством самого Толстого о той роли, которую для него в самом начале работы сыграло чтение прозы Пушкина, в частности наброска «Гости съезжались на дачу...». В этом отрывке говорится о том, что в салоне Вольской после спектакля собрались гости. Среди гостей была

- 398 -

замужняя женщина, влюбленная в Минского, который тоже присутствовал на вечере. Прочитав этот набросок, Толстой «невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман» (письмо к Н. Н. Страхову от 25 марта 1873 г. — т. 62, с. 16). Когда Толстой сообщал об этом своему корреспонденту, роман далеко еще не «вышел», — для создания его потребовалось пять лет. Толстого привлекла манера Пушкина «приступать прямо к делу», «вводить в действие сразу» (Ф. И. Булгаков. Гр. Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. Изд. 3. СПб., 1899, стр. 86). И первая сцена первого наброска будущего толстовского романа начинается по такой же схеме, как и отрывок Пушкина.

В Юбилейном издании напечатаны три начала «Анны Карениной» с одинаковой композицией. Второй — по счету этого издания (т. 20, с. 20—23) набросок — не получил развития и при восстановлении полного текста нами не учитывается.

В качестве первого редактор Юбилейного издания опубликовал небольшой отрывок, написанный на четырех листах бумаги и озаглавленный «Молодец-баба». Он содержит один незаконченный эпизод: съезд гостей после театра.

Публикация Юбилейного издания имеет большое принципиальное значение. Она устранила ошибку в определении начального, а значит и последующих этапов творческой работы писателя над «Анной Карениной». Однако редактор не до конца провел анализ. Вследствие этого он признал первым наброском романа тот, который по ходу работы Толстого занимает в действительности второе место, и, кроме того, он ошибся в установлении подлинного объема наброска «Молодец-баба», — текст его значительно больше опубликованного.

В наброске, помещенном в Юбилейном издании в качестве первого (т. 20, с. 14—20), главные герои носят фамилию Каренины. Но среди черновых рукописей сохранился другой набросок, в котором фамилия этих героев не Каренины, а Ставровичи. Если допустить, что последовательность набросков определена в Юбилейном издании правильно, то выходит, что Толстой сначала выбрал фамилию Каренины, затем нашел другую — Ставровичи, но нигде ею не воспользовался и снова вернулся к первой фамилии, проведя ее впоследствии через все черновики. Это мало вероятно.

Приведем еще один довод, дающий право уже с полной уверенностью утверждать, что первоначальной является рукопись с фамилией героев Ставровичи. На нескольких листах этой рукописи имеются исправления, появившиеся в процессе дальнейшей работы над наброском «Молодец-баба» (главная перемена заключается в замене фамилии Ставровичи на Каренины). Ясно, что в качестве первоначальной должна быть определена рукопись, из которой был взят материал для позднейшей.

Первый набросок («Хозяйка только что успела снять соболью шубку...»), ошибочно показанный в Юбилейном издании третьим (т. 20, с. 23—46), не имеет заглавия. Он заключает в себе довольно развитую схему романа от начала до развязки. Имена действующих лиц такие: Михаил Михайлович и Татьяна Сергеевна Ставровичи (будущие Каренины), Иван Балашов (будущий Алексей Вронский). В эскизе содержится многое из того, что мы знаем по законченному произведению. Кроме изображения великосветского салона, где начинается действие, в наброске дано подробное описание событий, происшедших в день скачек. В отличие от законченного романа в этом первом наброске муж дает согласие на развод, и Татьяна Ставрович вступает в брак с Иваном Балашовым. Новый брак оказывается несчастливым, и Татьяна кончает самоубийством (бросается в Неву).

Таким образом, Толстой первоначально намеревался писать не социальный роман широкого охвата, а более узкий, семейный роман. Тема развода, вернее, морального осуждения развода, должна была стать центральной. Хотя в разработке этой темы Толстой колебался между двумя противоположными решениями ее (развод жена получила, и в разводе отказано), — конечный итог жизни в законном или в «гражданском» браке он предусматривал один и тот же: героиня, оставившая мужа и семью ради новой семьи, должна была уничтожить себя как нарушительница извечного закона. Из первого же наброска становится ясно, что утверждению морального принципа должно было сопутствовать острое столкновение героев с общественной средой.

- 399 -

Во втором наброске, озаглавленном «Молодец-баба», имена и фамилии героев изменились: они получили фамилию Каренины. Муж носит имя Алексей Александрович, будущая Анна уже не Татьяна Сергеевна, а Настасья Аркадьевна, сокращенно Нана; будущий Вронский — Алексей Гагин.

Изучение рукописей «Анны Карениной» дало возможность установить действительный объем второго (по нашему счету) наброска романа. Мы обратили внимание на две черновые рукописи (каждая из них состоит из нескольких листов, разобщившихся в архивном хранении случайно). Одна имеет заглавие «Молодец-баба», содержание другой тематически совпадает с предыдущей (в т. 20, вар. 37).

Текст первой рукописи обрывается на описании внешности Нана, только что вошедшей в заполненный гостями салон (см. стр. 429). К Нана еще не успел никто обратиться, она не сказала ни слова, а набросок «Молодец-баба» как будто уже исчерпал себя. Текст второй рукописи начинается внутренним монологом хозяйки салона: «Ну, так и есть, — подумала хозяйка, так же как и все в гостиной, с тех пор как она <Нана> вошла, невольно следившие за ней, — так и есть, — думала она, как бы по книге читая то, что делалось в душе Карениной» (см. стр. 430). Очевидно, что между этими двумя рукописями, принадлежность которых к одному этапу работы не вызывает сомнений, существовал какой-то связующий текст. В нем, разумеется, шла речь о поведении жены Каренина в этот вечер. Ведь из содержания второй рукописи видна только реакция гостей и хозяйки на то, что они увидели и что нам пока неизвестно.

Дальнейший анализ рукописей помог восстановить пробел. Оказывается, Толстой использовал для связки двух рукописей небольшой отрывок из первого (неозаглавленного) наброска («Хозяйка только что успела...»). Эта первая рукопись испещрена авторскими вставками и поправками, имеющими различное происхождение. Одни сделаны в процессе создания наброска, другие появились много позднее, когда эпизод в гостиной перестраивался для второй части уже оформившегося в своей окончательной структуре романа. Наконец, в небольшой части текста сделаны такие исправления имен супругов Ставровичей и Балашова, которые приспосабливают материал первого наброска к материалу второго («Молодец-баба»), а также к новой рукописи, присоединяемой нами к той, которая получила заглавие (М. М. Ставрович переименован в А. А. Каренина, его жена — в Нана Каренину и Балашов — в Гагина).

Сопоставление трех упомянутых рукописей: 1) имеющей заглавие «Молодец-баба», 2) нескольких листов из первоначального наброска (без заглавия), 3) новой рукописи с теми же именами, что и в «Молодец-баба», — позволило установить, что весь этот материал, взятый как целое, является стройным текстом последовательного рассказа. Он значительно больше напечатанного в Юбилейном издании под заглавием «Молодец-баба».

Ход наших наблюдений таков. Опубликованный в т. 20 Юбилейного издания набросок «Молодец-баба» обрывается на том месте, где сказано, что Каренины вошли в гостиную, и добавлено несколько слов о внешности героини. (Находящийся в этой публикации текст от строки 6-й страницы 19-й до конца наброска ошибочно добавлен из рукописи позднейшего происхождения.) Текст, взятый в исправленном виде из рукописи первоначального (без заглавия) наброска, продолжает действие со слов, естественно обращенных хозяйкой к пришедшему позже других гостю: «Алексей Александрович, хотите чаю?» (до исправления имени Ставровича читалось: «Михаил Михайлович, хотите чаю?»). Следовательно, тексты «Молодец-баба» и вставка из первого наброска слиты воедино (см. стр. 429). Вставка посвящена злым пересудам светских людей и, главное, многообещающему разговору Нана Карениной и Гагина. Эта вставка заканчивается так: «И, нагнув голову, она взяла в зубы ожерелье черного жемчуга и стала водить им, глядя исподлобья и остановив взгляд на Гагине». Итак, мы получили первую возможность расширить набросок «Молодец-баба». Основанием для дальнейшего его расширения путем присоединения к нему еще одной рукописи послужило следующее.

Из содержания завершенного романа известно, что поведение Анны и Вронского в гостиной Бетси Тверской (ч. 2, гл. VI—VII) произвело смущение в обществе. В рассматриваемой теперь рукописи как раз об этом и говорится. В начинающем эту рукопись внутреннем монологе хозяйки есть такая важная для нас

- 400 -

подробность о Карениной: «Теперь она взяла в рот жемчуг — жест очень дурного вкуса». Это в той же новой рукописи, но вспомним, что о жемчуге, который взяла в рот Нана, мы только что читали в листах другой рукописи, приспособленных для этого варианта. Указанная деталь и единство ее сюжетного обрамления связывают второй материал с третьим, доказывая тем самым правильность их соединения. Размер опубликованного в Юбилейном издании небольшого отрывка тем самым увеличен нами еще раз. Но сюжетные границы отрывка не на много вышли за пределы сцены в светском салоне. Рукопись заканчивается двумя новыми эпизодами: разговором Нана с Гагиным у кареты и объяснением мужа с женой после ее возвращения домой. Хотя муж не добился признания у жены, но понял все же, что «сущность несчастия совершилась».

Прервем пока дальнейший анализ рукописей и сопоставим уже известные нам два наброска романа. Сравнение их показывает, как заботился Толстой о разработке эпизода, носившего в первоначальной рукописи эскизный характер («Хозяйка только что успела...»). В этой рукописи нет еще заглавия, и вместо заглавия проведена какая-то волнистая черта; во втором наброске имеется четкое заглавие — «Молодец-баба». Кстати, об этом заглавии. По всей очевидности, оно относится не к задуманному роману в целом, а к части его, и во всяком случае не связывается с главной героиней. Ход наших наблюдений над дальнейшей судьбой этого варианта таков: во втором наброске действие значительно более развито, и ход событий логически оправдан, чего не хватает в первом, где можно заметить отсутствие необходимой мотивировки действия: поведение Татьяны Ставрович не было настолько откровенным, чтобы после этого вечера для нее были закрыты двери света. В наброске «Молодец-баба» образ действия Нана и Гагина укрепил догадки общества: «все чувствовали, что случилось что-то неприятно грубое, неприличное, постыдное». Беседа Нана с Гагиным отчетливо показала, какой близости достигли их отношения, а в первом наброске не были показаны ни поведение Татьяны, ни реакция окружающих, ни впечатление мужа. Только во втором наброске Толстой дает понять, что муж имел основания заподозрить жену. Видна и во втором неустойчивость в представлении писателя о внешности персонажей. Так, при входе Нана в салон Толстой рисует ее некрасивой (см. стр. 429), а немного дальше, при объяснении мужа с Нана, тот говорит об ее красоте (см. стр. 436). Это не авторский промах, а поиски художественно правдивой детали. Вспомним, что, рисуя лицо арестантки Масловой в «Воскресении», Толстой наделял его противоположными чертами. Так было и с Нана, облик которой отличается от внешности Татьяны Ставрович и Анны Карениной. Сравнение обоих отрывков не оставляет сомнения в том, какой из них следует считать первым. Первый краткий набросок превращался при дальнейшей его разработке в стройное, психологически обоснованное повествование.

Вернемся к прерванному нами восстановлению полного текста «Молодец-баба». Именно фраза о «сущности несчастия» помогла дальнейшим поискам. Она необычно убористо вписана в конец страницы, и видно, что перенесена с какого-то другого листа. Он сохранился. На этом листе в самом верху был написан тот самый текст о свершившемся несчастии, который перенесен в конец предыдущей рукописи. Здесь он зачеркнут, и вслед за вымаранными строками начата разработка плана всего будущего романа (т. 20, с. 3—5). Фраза, отброшенная в начале одной рукописи и перенесенная в конец другой, накрепко соединила обе эти рукописи. Совпадение имен действующих лиц в рукописи, присоединенной к «Молодец-баба», и в плане свидетельствует о внутренней связи двух внешне разобщенных материалов. Установив это, можно следующим образом представить творческий процесс на данном этапе. После того, как Толстой до конца исчерпал тему первого эпизода (встреча Нана с Вронским в светской гостиной и объяснение Нана с мужем), он начал размышлять о дальнейших перспективах и решил пока не продолжать действие, а записать план романа, начинавшего оформляться в его сознании. План состоит из четырех частей, по нескольку глав в каждой части (см. факсимиле двух листов рукописи на стр. 437 и 439).

Учитывая непосредственную связь листов, занятых планом, с рукописью расширенного произведения, озаглавленного «Молодец-баба», можно с уверенностью сказать, что работа писателя над сценами в салоне и в доме Карениных подвела.

- 401 -

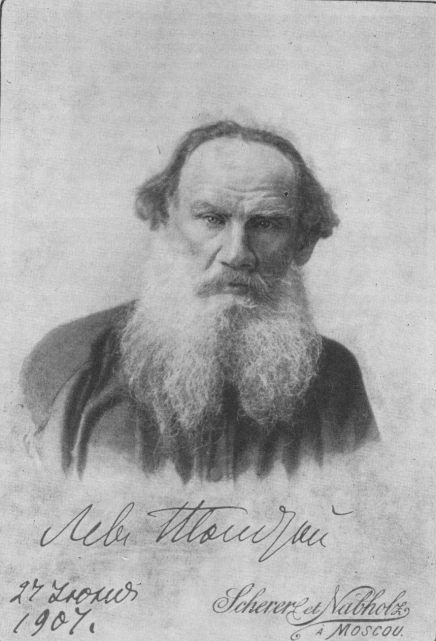

ТОЛСТОЙ

Фотография 1896 г. с автографом Толстого: «Лев Толстой. 27 июня 1907 г.»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

- 402 -

к разработке развернутого плана произведения. Начальные две главы плана отражают то, что возникло в первом наброске и развито во втором. Следующие четыре отведены событиям дня скачек, эскизно обрисованным в первом наброске. Таким образом, первая часть плана соответствует готовому тексту.

Далее мы обратили внимание еще на одну рукопись, в которой действующие лица носят те же имена, что и в предыдущих рукописях (т. 20, вар. 66). Такое совпадение является очень важным, если не решающим, признаком, позволяющим присоединить новый текст к уже известному наброску. Однако наши выводы затрудняло то обстоятельство, что в содержании объединенных материалов имеется большой перерыв. Новая рукопись начинается фразой: «После объяснения на даче Алексей Александрович уехал в Петербург и погрузился в свои занятия». Дальнейший рассказ посвящен жизни Нана и Гагина после катастрофы на скачках; создана сцена их свидания в Петербурге в день нечаянной встречи Каренина с Гагиным в подъезде дома Карениных (см. стр. 436). Следовательно, план обрамлен двумя эпизодами: перед началом его — сцена в доме княгини Врасской и затем — объяснение мужа с Нана. После плана — сцена в петербургском доме Карениных. Значит, для беспрерывности действия не хватает большого промежуточного раздела — происшествий в день скачек. В новой рукописи действие возобновилось как раз после этих событий.

Сравнивая с планом весь известный нам теперь материал, мы видим, что развитие событий в рукописи «Молодец-баба», занимающих в плане главы I—II первой части, подходит к событиям главы I второй части. Как будто остаются в стороне главы III—VI первой части плана (описание дня скачек), но в действительности и они использованы. События этого дня, подробно намеченные планом (от рассказа о жизни Гагина в артели полка до признания Нана мужу в неверности), были изображены Толстым уже в первом наброске с фамилией героев Ставровичи.

Мы можем теперь представить себе дальнейший ход творческой работы в следующем виде. Создав законченный план всего произведения, Толстой продолжал работу над художественным воплощением отдельных намеченных сцен. Набросок «Молодец-баба» готов, и следующий эпизод (скачки) тоже написан (в предшествующем наброске). Правда, он требовал некоторой доработки — приспособления раннего к позднему (как раньше было сделано с небольшой вставкой к сцене в салоне), но рассказ о событиях этого рокового дня все-таки написан. Творческая мысль звала вперед, с перестройкой можно было не торопиться, и эти листы в неисправленном пока виде были, так сказать, отложены в запас. Толстой пошел дальше и остановился на том, что еще не разрабатывалось, — на главе I второй части. В соответствии с планом надо было показать, каким образом складывалась жизнь после того, как Нана призналась мужу. В плане: «Сидят любовники, и он умоляет разорвать с мужем. Она отделывается, говорит, что умру». В рассматриваемой новой рукописи эти вопросы и разрабатываются. Следовательно, здесь план главы I второй части полностью реализован. Содержание главы II: отъезд из Петербурга и пребывание Каренина в Москве. В последней из соединенных рукописей по окончании первой главы вторая так и начата: «Несколько недель перед родами Алексей Александрович по поручению государя уехал на ревизию».

Новая глава, посвященная поездке Каренина в Москву, началась повествовательно, но рассказ был прерван на первой же фразе. Дальше в этой рукописи ничего нет, нет и других рукописей с совпадающими именами.

Здесь мы можем наконец подвести черту в своем анализе. Без заключительных слов, буквально на ходу оборвалась работа над наброском, озаглавленным «Молодец-баба», который должен был, судя по плану, вылиться в законченное произведение (но, конечно, не с этим заглавием).

Содержание рукописей, объединенных этим заглавием, сводится к следующему:

1. Сцена в салоне княгини Врасской (будущей Бетси Тверской), затем сцена в доме Карениных (объяснение супругов).

2. К этим эпизодам примыкает план произведения.

3. За планом идет рассказ о жизни Карениных после катастрофы на скачках.

4. От изображения жизни Карениных и Гагина после признания Нана мужу писатель перешел к рассказу о том, что Каренин уехал в Москву, где должен был решиться

- 403 -

вопрос о разводе. После первой же фразы об этой поездке Толстой прервал работу над вторым наброском романа.

Чтобы понять значение публикуемого материала в творческих исканиях Толстого, надо вкратце напомнить, как проходила дальнейшая работа.

Набросок «Молодец-баба» был оставлен. Важные мотивы побудили автора начать новые поиски. Два первых наброска, как бы ни были велики различия в их художественной разработке, начинались с одной исходной позиции и включали в себя психологическую тему Карениных и Вронского. Толстой искал пути для расширения проблематики, которую следует выразить в произведении большой формы, и для этого следовало ввести действующих лиц другой общественной группировки. План, находящийся среди рукописей «Молодец-баба», не предусматривал этого. В третьем наброске с условным, очевидно, заголовком «N. N.» действие начато в Москве, в доме Гагина, и здесь появляется новый персонаж — Костя Нерадов, приятель Гагина (т. 20, вар. 4; упоминание в этом наброске имени Карениной позднейшего происхождения). Для характеристики нового действующего лица сделано лишь несколько штрихов, но все они напоминают будущего Константина Левина. (Нерадов «не такой, как все люди»).

Так велика была возникшая у Толстого потребность ввести в роман новое лицо, выразителя будущей «левинской» линии в романе, что писатель на какое-то время как будто забыл о героине, ради которой было задумано произведение. Однако тут же он начал четвертый набросок (т. 20, вар. 6), впервые озаглавив его «Анна Каренина».

Заглавие говорит само за себя. Толстой вернулся к исходной теме, но начал ее по-новому: не кульминация в салоне будущей Бетси Тверской, а завязка на московском вокзале, где впервые встретилась Анна (уже не Нана) Каренина с Гагиным.

Третий и четвертый наброски небольшие по объему. Однако в них появился один из самых важных персонажей романа — будущий Левин. В четвертом произведение начато с событий, связанных с боковой сюжетной линией, с семейной ссоры будущих Облонских, что является излюбленным приемом Толстого. Как ни велика роль этих набросков, они не удержались в романе. Толстой продолжал поиски другой завязки, и его привлекла возможность в первую очередь обрисовать нового героя, который должен занять в романе выдающееся место. Появился пятый вариант. Он очень большой по размеру, и его нельзя назвать, как предыдущие, наброском. Роман открывается описанием выставки скота; в этой сцене во всей глубине и яркости проявились характерные особенности уже не Нерадова, но еще и не Левина, — Ордынцева.

В структуре пятого варианта самое интересное — это прямая связь его материала с текстом «Молодец-баба». Повторилось то, что случилось при создании второго наброска, когда часть материала перешла в него из первого. На этот раз весь текст «Молодец-баба» (от светской гостиной до отъезда Каренина в Москву на ревизию) вошел в пятый вариант, неизмеримо разросшийся в сравнении с первыми набросками и планом.

Поиски общей композиции «Анны Карениной» на этом закончились. Создано все для дальнейшего развития многопланового романа, запечатлевшего важнейшие стороны жизни эпохи. Шестого варианта, подобного предыдущим, в котором бы произведение намечалось в полном виде, нет.

В настоящей публикации мы приводим первые два наброска. В них нет каких-то совсем новых, не вошедших в Юбилейное издание текстов Толстого. Наша задача — внести исправления в первоначальную публикацию. Она заключается в том, чтобы устранить допущенное в Юбилейном издании смешение текстов, относящихся к разным этапам работы Толстого над «Анной Карениной», а также напечатать первые два наброска романа в правильной последовательности, а второй из них — в его действительном объеме, впервые нами установленном.

Рукописи публикуемых текстов исправлялись Толстым как в процессе их создания, так и много позднее, в период приспособления их к новым вариантам романа. Нами воспроизводится первоначальный слой рукописей. Позднейшие исправления и добавления не печатаются. Из заметок на полях воспроизводятся только те, которые бесспорно относятся к ранней стадии работы Толстого над рукописью.