- 35 -

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ТОЛСТОГО

Статья В. Ф. Асмуса*

I

ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕИскусство Льва Толстого — великого реалистического писателя — неотделимо от его мировоззрения. В романах, рассказах, которые принесли ему славу великого художника, гениально рисуя действительность, Толстой изображал те самые противоречия русской пореформенной и дореволюционной жизни, которые рассматриваются в его произведениях, посвященных вопросам педагогики, философии, истории, публицистики, морали, религии.

И наоборот. В тех самых художественных, философских, публицистических, моральных и религиозных сочинениях, которые содержат проповедь «толстовства» со всеми его заблуждениями, иллюзиями и противоречиями, Толстой, как показал Ленин, «поразительно рельефно воплотил <...> — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость»1. Существует глубокая правомерность в том, что Ленин в качестве материала, обосновывающего выводы его замечательных статей о Толстом, привлекает не только публицистические и религиозно-моральные трактаты Толстого, но также и такие художественные произведения, как «Люцерн», «Анна Каренина», «Крейцерова соната».

Мировоззрение Толстого сложилось, питаясь впечатлениями жизни — общественной и личной. Бо́льшую часть своего века он провел в деревне. Он прекрасно знал труд, бытовые условия русского крестьянина, его отношение к помещикам, к властям. В молодости он служил в армии на Кавказе и во время Крымской войны участвовал в обороне Севастополя. Дважды он пережил страстное увлечение вопросами народной школы. Он изучал путем личного знакомства постановку школьного дела в западных странах, организовал в Ясной Поляне собственную школу, был ее учредителем и учителем, издавал педагогический журнал. Он с увлечением занимался некоторое время сельским хозяйством. Как художник он всю жизнь писал, оставаясь всегда реалистом, но изменяя от периода к периоду реалистический метод письма. Проживая на исходе XIX в. недолгое время в Москве, он погрузился в изучение страшного мира городской бедноты, обитателей Хитрова рынка, принимал участие в переписи московского населения. Уйдя в вопросы религии, он страстно отрицает

- 36 -

богословие православной церкви, критикует раздел за разделом «Догматическое богословие» Макария и противопоставляет ему свой соединенный перевод четырех евангелий. Как моралист и религиозный проповедник он изучает не только христианскую литературу, но и литературу религий Востока. Отрицая революцию как метод решения социальных вопросов, он все же возвысил на весь мир свой голос против террора правительственной реакции.

Разнообразие и сила, внутренний жар всех этих увлечений и занятий не были недостатком сосредоточенности, «разбрасыванием» в разные стороны. В мировоззрении Толстого был живой центр, к которому тяготели все эти различные увлечения и которым они объединялись.

И ранние повести и рассказы Толстого, и большие романы его зрелой поры, и художественные произведения, написанные в старости, — с «Воскресением» в центре, — задуманы и созданы в страстных поисках ответов на те же вопросы, которые Толстой ставил перед собой в своих дневниках, в своей переписке, в статьях и трактатах на публицистические и философско-религиозные темы. Иные из этих философских, социальных, этических трактатов кажутся прямым продолжением исследований, которые в художественной форме начаты в близких к ним по времени, а иногда и в отдаленных художественных произведениях. «Исповедь» — изложение хода мыслей и волнения чувств, сообщающих драматическое развитие образу Константина Левина в «Анне Карениной» — в той части романа, где обретший счастие в женитьбе и в семье Левин с ужасом и недоумением ощущает, как вопрос о смысле личной, слишком личной жизни парализует в нем волю к самой жизни. И к той же философской тревоге Толстого-Левина тяготеют мысли, которые Толстой развивает в одновременной с работой над «Анной Карениной» переписке с Н. Н. Страховым. От сатирического изображения оперы в «Войне и мире», показанной через восприятие Наташи Ростовой, тянется ясная нить к дышащему негодованием и гневом изображению репетиции оперы в трактате «Что такое искусство?». В том же трактате мы находим продолжение идей, развитых в рассказе-статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», созданном еще в период первого увлечения педагогической деятельностью.

Та же «Исповедь», из которой видно, какое значение для философского мировоззрения Толстого имел вопрос об образе жизни, способном преодолеть парализующую силу страха смерти, по-новому освещает ранний рассказ Толстого «Три смерти», рассуждения о смерти князя Андрея Болконского накануне Бородина в «Войне и мире» и многое другое. С еще большей силой выражен ужас перед надвигающимся неотвратимым уничтожением в «Смерти Ивана Ильича». В гениальных по исполнению народных рассказах и, в особенности, в «Воскресении» реалистическое искусство Толстого становится способом потрясающего показа тех самых зол социальной жизни капиталистической России, которые Толстой вскрывает — в другой форме — посредством трактатов и статей: «О переписи в Москве», «Так что же нам делать?», «Царство божие внутри вас», «Рабство нашего времени» и других произведений. Чем бы ни занимался Толстой, чтобы он ни изображал в своих романах, пьесах, рассказах, какие бы трактаты он ни писал, — во всех них он пытался уяснить себе один вопрос, который представлялся ему самым важным вопросом истории. Это вопрос о том, в каком направлении идет перестройка русской жизни, начавшаяся с освобождения крестьян в 1861 г. и представлявшая процесс развития капитализма в России — не только в России городской, России рабочих, фабрикантов и купцов, но также и прежде всего — в России деревенской, крестьянской. Толстого занимал не только вопрос о том, в каком направлении идет развитие, как «укладывается» новый

- 37 -

строй, но также и вопрос о том, каким должно быть отношение к этому процессу его участников и свидетелей.

Ленин показал, что, гениально изображая самый процесс укладывания «переворотившегося» после 1861 г. в России строя, Толстой глядел на него глазами не помещика, не офицера, не чиновника и не литератора, а глазами патриархального русского крестьянина — того самого крестьянина, который, не успев освободиться полностью от гнета крепостнического, попал в условия еще большего и разорительного капиталистического гнета. В этих условиях сознание патриархального крестьянина оказалось сознанием противоречивым. Вековое притеснение помещиков, помещичьей государственной власти, прислуживавшего этой власти духовенства привело крестьянство на край полного разорения и накопило в нем огромные потенциальные силы революционного взрыва. С великой силой нравственного убеждения и осуждения Толстой изображал картины бедственного положения крестьянского народа, положения, порожденного двойным угнетением — помещичьим и капиталистическим. Он видел, что этому угнетению служат, на оправдание его направлены и государство со своими учреждениями, и власть со своим аппаратом насилия, и суд, и церковь, и духовенство, и прислуживающая богатству наука, забавляющее и развлекающее имущих и праздных людей искусство, литература. Толстой был свободен от гипноза авторитета, который в глазах большинства людей делает освященными и неприкосновенными учреждения, общественные отношения, верования и убеждения, сложившиеся в длительном процессе развития общества. Толстой мыслил не исторически, обращался к представлениям и оперировал понятиями, которые казались ему «вечными», «изначальными», запечатленными в самом существе «разума», нравственного и религиозного сознания человечества. Собственные построения, воздвигавшиеся Толстым на этой призрачной основе, рушились при первом прикосновении исторического воззрения. Но в то же время удивительная свобода Толстого от взглядов, традиционно повторявшихся и владевших обычным сознанием людей, загипнотизированных сложившимися порядком и господствующими отношениями, делала Толстого свободным, смелым, не страшащимся даже крайних выводов в критике. Было бы ошибкой, если бы смелость и беспощадность толстовской критики русского капитализма мы пытались понять, исходя только из личных черт и особенностей характера и гения Толстого. Критика эта отражала образ чувств и мыслей многих миллионов русских крестьян в период, когда для них кончилась неволя крепостническая и надвигалась с поразительной быстротой и силой неволя капиталистическая. «Толстой велик, — писал Ленин, — как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России»1. «...совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции»2.

«Критика Толстого, — разъяснял Ленин в другом месте, — потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении „дойти до корня“, найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских „хитровцев“ и т. д.»3.

Но критика Толстого, поражавшая его современников из класса дворянства, из буржуазного класса и их интеллигенции, была противоречива. Отражая черты исторического своеобразия пореформенной эпохи в России, а также «черты исторического своеобразия всей первой

- 38 -

русской революции», критика Толстого отразила, как показал Ленин, «ее силу и ее слабость».

Именно потому, что Толстой глядел на русскую жизнь глазами патриархального крестьянина, он разделял свойственное патриархальному крестьянину непонимание действительных причин надвинувшегося на него после 1861 г. нового бедствия — бедствия капитализма. Не понимая причин кризиса, он не понимал и того, как следовало бороться против него, кто мог и должен был оказаться его союзником в этой борьбе и в чем условия возможной победы.

Наивность и патриархальность мировоззрения Толстого стояли в резком противоречии с духом протеста и критики. В тех же статьях о Толстом, в которых Ленин характеризовал сильные стороны толстовской критики капитализма, Ленин вскрыл всю ее слабость и несостоятельность. Как силу Толстого Ленин отметил «его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви», «его непреклонное отрицание частной поземельной собственности...», «его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обличение капитализма...»4.

Но тут же Ленин показал, что в учении Толстого сказалась и другая сторона крестьянского мировоззрения: Толстой, «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю»5.

Учение Толстого, возникшее как попытка великого художника осознать противоречия жизни народа, среди которого он жил, который он уважал и любил всем сердцем, содержало в себе не только критику капитализма. Оно, кроме того, заключало в себе некоторые социалистические элементы. Однако социалистические черты учения Толстого были чертами социализма утопического. Еще важнее было то, что социалистические элементы учения Толстого выражали не точку зрения классов, шедших на смену буржуазии, а, напротив, точку зрения классов, на смену которым пришла буржуазия. Элементом социализма в учении Толстого было разделявшееся Толстым с массами крестьянства стремление «уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян…»6.

Но в то же время толстовский взгляд на совершенную форму общежития, которую Толстой противопоставлял отношениям, господствовавшим в действительности, есть, — как разъяснил Ленин, — «лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося“) строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»7. Толстой черпает основные черты чаемого им общежития из восточного уклада, который во второй половине XIX в. еще существовал в Азии, но который быстро разрушался капитализмом в России. Именно в восточном характере идеологии толстовства находят свой корень «и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что „все — ничто, все — материальное ничто“ („О смысле жизни“, стр. 52) и вера в „Дух“, „начало всего“, по отношению к каковому началу человек есть лишь „работник“, „приставленный к делу спасения своей души“ и т. д.»8. Все эти черты, характерные для учения Толстого — пессимизм, доктрину непротивления, призыв к «Духу» — следует рассматривать, — как доказал Ленин, — «не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени»9. В своем реальном историческом

- 39 -

ТОЛСТОЙ

Фотография, 1902 г., Гаспра

Музей Толстого, Москва

- 40 -

содержании толстовство является «именно идеологией восточного строя, азиатского строя....»10

Поэтому нет никакого противоречия между утверждением Ленина, что Толстой был зеркалом русской революции, и его же утверждением, что «толстовские идеи, это — зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости „хозяйственного мужичка“»11. Толстой одновременно отразил «накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»12.

II

ПРОТИВОРЕЧИЯ КУЛЬТУРЫ В СОЗНАНИИ ПИСАТЕЛЯ1. ПРОТИВОРЕЧИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА И ДЕГРАДАЦИИ

Гениальные статьи Ленина о Толстом содержат целую программу дальнейших изучений. Необходимо в подробностях исследовать, каким образом вскрытое анализом Ленина основное противоречие мировоззрения Толстого обнаруживается и видоизменяется каждый раз в каждой новой области, которой Толстой касался в качестве художника и мыслителя.

Одной из важнейших сторон мировоззрения Толстого было развитое им понимание культуры и оценка современной Толстому культуры западноевропейского и русского общества. В сознании Толстого коренным противоречием русской (и западноевропейской) жизни было противоречие между назначением культуры (техники, науки, просвещения) — служить потребностям трудового народа, прежде всего крестьянства, и действительным положением культуры, которое, в условиях пореформенной России, состояло в том, что на деле культура — наука, техника, образование, искусство — служили только интересам ничтожного меньшинства правящих и образованных классов.

Противоречие это стало основой всей толстовской критики капиталистической культуры, — начиная от «Люцерна» и педагогических статей 60-х годов вплоть до таких поздних трактатов, как «Так что же нам делать?» и «Что такое искусство?». Разделение труда и специализация, техника, философия, догматы и культ христианской религии, церковь, естественные и общественные науки, медицина, искусство, педагогика — ничто не осталось не затронутым критикой Толстого. По редкой чуткости ко всякой фальши и лицемерию, по смелости и горячей силе убеждения критика Толстого оставляет позади себя отрицание культуры, которое развил Руссо и которое в сравнении с толстовской критикой полно аффектации, рисовки, чувствительной риторики.

Люди, поверхностно знакомые с Толстым, не раз обвиняли его в нигилистическом отрицании культуры. Но это обвинение совершенно не основательно.

Толстовское осуждение культуры — не злоба варвара, который, будучи сам вне культуры, не дойдя еще до культуры, отрицает ее как нечто ему совершенно чуждое и ненавистное. Своеобразие Толстого в том, что, будучи европейски образованным писателем, Толстой в то же время глядит на явления культуры и глазами патриархального крестьянина, который видит, что плоды культуры остаются для него недоступными в тех условиях общества, в какие он поставлен. Будучи почти совершенно недоступными вследствие его бедности и неграмотности,

- 41 -

эти плоды культуры капиталистического общества остаются для крестьянина или совершенно вне поля его зрения (как, например, наука, философия, симфоническая музыка и т. п.) или — там, где он с ними встречается, — остаются непонятными и потому осознаются как нечто ему чуждое и ненужное.

Этот критерий оценки явлений и результатов культуры капиталистического общества Толстой выдвинул уже в 1862 г., в период своего увлечения школьной деятельностью и пропагандой педагогической системы, сложившейся в яснополянской школе. В статье «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» Толстой за критерий того, что́ нужно народу и что́ хорошо для народа, принимает не свой собственный взгляд и не точку зрения какой-нибудь группы людей своего круга или какого-нибудь учения, а точку зрения, на которой, как видит и как знает Толстой, стоит сам крестьянский народ: его критерий и его понятия о том, что́ хорошо и что́ дурно.

«...Предлагая народу известные знания, в нашей власти находящиеся, — писал Толстой, — и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю не то <...>, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями, так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания» (т. 8, с. 112).

И тем же критерием Толстой руководился в 1906 г., когда он разъяснял, что народ, культурные запросы и интересы которого он всегда имеет в виду, есть именно русский крестьянский народ: «Только представьте себе ясно этот стомиллионный русский земледельческий народ, который, строго говоря, один составляет тело русского народа, и поймите, что вы все, и профессора, и фабричные рабочие, и врачи, и техники, и газетчики, и студенты, и помещики, и курсистки, и ветеринары, и адвокаты, и железнодорожники, те самые, которые озабочены его благом, что вы все только вредные паразиты его тела, вытягивающие из него его соки, загнивающие на нем и передающие ему свое гниение» (т. 36, с. 307).

Основную ошибку историков, публицистов, философов, педагогов, рассуждавших и писавших о культуре и об ее прогрессе, Толстой видит в том, что все они считали обязательным и благодетельным для общества лишь то понятие о прогрессе и тот критерий культурного прогресса, который они выработали отдельно от народа, не считаясь всерьез с его запросами и взглядами.

Этот критерий блага они стремятся навязать сверху в порядке принуждения всему народу.

Но до тех пор, — рассуждает Толстой, — пока понятие о прогрессе и о благе общества не будет признано и принято самим народом, пока оно разделяется только людьми, принадлежащими к ничтожной части общества — к господствующему меньшинству, — понятие это не может иметь в глазах подавляющего большинства общества никакой убедительности и не может почитаться для него обязательным. «...Кто решил, — спрашивает Толстой, — что этот прогресс уведет к благосостоянию? Для того, чтобы поверить этому, мне нужно, чтобы не исключительные лица, принадлежащие к исключительному классу: историки, мыслители и журналисты — признали это, но чтобы вся масса народа, подлежащая действию прогресса, признала, что прогресс ведет ее к благосостоянию. Мы же видим постоянно противоречащее этому явление» (т. 8, с. 334). «Народ, то есть масса народа, 9/10 всех людей, постоянно враждебно относятся к прогрессу и постоянно не только не признают его пользы, но положительно и сознательно признают его вред для них» (т. 8, с. 335).

- 42 -

С особой силой Толстой подчеркивает то, что деление людей на меньшинство, признающее прогресс, и большинство, отрицающее его, совпадает с основным и решающим в глазах Толстого делением общества на класс праздных, богатых, господствующих и класс трудящихся, бедных, подчиненных. «Только одна небольшая часть общества верит в прогресс, проповедует его и старается доказать его благость. Другая, большая часть общества, противодействует прогрессу и не верит в благость его» (т. 8, с. 336).

«Кто, — спрашивает Толстой, — та малая часть, верующая в прогресс? Это — так называемое образованное общество, незанятые классы, по выражению Бокля. Кто та большая часть, не верующая в прогресс? Это так называемый народ, занятые классы. Интересы общества и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому» (т. 8, с. 336—337).

Не входя в анализ чрезвычайно сложного вопроса о прогрессе, Толстой решительно становится на точку зрения большинства. Он догматически утверждает, будто «для малой части общества прогресс есть благо; для большей же части он есть зло» (т. 8, с. 336). Утверждение это Толстой выводит из того, что «все люди сознательно или бессознательно стремятся к благу, или удаляются от зла» (т. 8, с. 336). Протест Толстого против современной ему культуры и прогресса был протестом против форм прогресса, навязываемых большинству народа господствующим над ним меньшинством.

Толстовский протест против культуры и прогресса — не блажь чудака и не примитивное слепое отрицание. В протесте этом отразилась оценка чрезвычайно важной черты русского капитализма, выраставшего в рамках крепостничества — чудовищной неравномерности в распределении культурных завоеваний и достижений, которые действительно оставались недоступными большинству — в то время как все отрицательные для народа следствия развития капитализма внедрялись в жизнь народа с угрожающей быстротой и казались народу, не знавшему действительного средства избавления от зла, непреоборимыми.

В отрицании прогресса у Толстого односторонне отразилось глубоко верное наблюдение реальных фактов и процессов русской жизни. Толстой свободен от иллюзий некритического почитания буржуазной культуры, рассматриваемой в отвлечении от реальных условий жизни угнетенного и темного народа. Толстой всюду видел тысячи фактов, доказывавших, что блага и приобретения культуры, создаваемые в городах городскими классами, отнюдь не полной мерой возвращаются тому самому крестьянскому народу, который своим земледельческим трудом создает и поддерживает условия, необходимые для производства вообще всех культурных приобретений.

Толстой не только видит, что при настоящем положении вещей народ не пользуется, фактически не может пользоваться большей частью культурных благ, создаваемых городскими классами и людьми умственного труда. Толстой видит также, что при нынешнем порядке вещей народ не признает, еще не хочет признавать за продуктами городской цивилизации — наукой, искусством, техникой — значения подлинных культурных благ. Не признает народ за ними этого значения, во-первых, потому, что не имеет экономической возможности ими пользоваться, во-вторых, потому, что вследствие недостатка грамотности и просвещения в большинстве случаев народ даже не знает о существовании этих благ — философии, науки, литературы и т. д.

Но сделав это наблюдение, Толстой даже не стремится выяснить, при каких условиях блага культуры, ныне недоступные народу и даже чуждые его пониманию, могут стать его достоянием, могут быть возвращены

- 43 -

тому самому народу, которому они принадлежат, и могут стать источником и условием подъема его жизни к лучшему.

Толстой, во-первых, сильно преувеличивает свои верные в основе наблюдения. Он абсолютизирует неприятие народом культуры. Он не считается с тем, что всюду, где результаты и блага культуры, и, в первую очередь, техники, сберегающей труд, оказываются хотя бы в какой-то мере доступными народу, народ очень быстро научается ценить эти блага и закреплять возможность пользоваться ими.

Во-вторых, сделав свои верные наблюдения, Толстой делает не тот правильный вывод, что существующее и для народа чрезвычайно невыгодное положение вещей должно измениться, но тот ошибочный вывод, будто при оценке всех культурных благ следует исходить только из нынешнего положения вещей и из того отношения к культурным приобретениям, какое в настоящее время существует в народе.

Став на эту чуждую историзму точку зрения, Толстой подвергает все категории культуры и все отрасли культурного труда непримиримой критике. В критике своей Толстой впадает в тяжелые заблуждения. Сам того не замечая, он на каждом шагу подменяет предмет своей критики. Он критикует уже не только условия общественного строя, которые лишают народ доступа к культурным приобретениям и ценностям. Он критикует самые эти ценности, в самом существе их содержания. Правомерная, вызывающая сочувствие толстовская критика существующего в пореформенном обществе (и вообще в капиталистическом обществе) распределения культурных благ между основными классами этого общества превращается у Толстого в критику самих культурных благ как таковых. Приобретения и блага культуры начинают казаться Толстому ложными, мнимыми и ничтожными уже независимо от условий их доступности (или недоступности) народу.

Критика общественного строя, грабящего народ, отнимающего у него его исконное, ему одному принадлежащее достояние, лишающего народ многих достижений культуры, переходит в критику уже не культуры современного общества, а в критику культуры как таковой, науки, философии, искусства как таковых.

Согласно этой точке зрения, возникающей в результате указанной подмены понятий, наука, например, заслуживает порицания уже не за то только, что в современном капиталистическом обществе ученые обслуживают, главным образом, нужды «незанятых» классов и правительств, представляющих их интересы. Наука порицается уже за то, что и сама по себе она будто бы есть мнимое, бесцельное и даже ложное в своих результатах умствование, а не подлинное знание. И точно так же искусство осуждается уже не за то только, что художники современного капиталистического общества удовлетворяют в первую очередь художественные запросы и вкусы пустых или пресыщенных богатых людей господствующих классов этого общества, а за то, что искусство (искусство Данте, Шекспира, Гёте, Вагнера) и само по себе дурное, плохое, ненастоящее искусство.

2. ПРОТИВОРЕЧИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Отправную точку всей толстовской критики культуры образует критика, больше того — прямое отрицание общественного разделения труда.

В вопросе о разделении труда и о специализации критерием для Толстого, исходной точкой зрения оказывается, как и в других вопросах мировоззрения, точка зрения патриархального крестьянина, наблюдающего проникновение в жизнь новых и непонятных ему капиталистических отношений.

- 44 -

ВЪЕЗД В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Этюд маслом И. П. Похитонова

На обороте рукой художника «Въезд в Ясную Поляну, именье Льва Николаевича Толстого.

Август 1905 г.»Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

«14/27 июня 1905 г. Приехал художник Похитонов. — 16/29 июня 1905 г. — Прекрасно пишет Похитонов въезд в усадьбу» (Записи в «Ежедневнике» С. А. Толстой)

Это совпадение взглядов Толстого на культуру со взглядами патриархального крестьянства ни в коем случае нельзя понимать упрощенно. Совпадение это, разумеется, не означает, будто Толстой был знаком только с тем узким кругом явлений и произведений культуры, который был доступен в XIX в. патриархальному русскому крестьянину. Не означает оно и того, будто Толстой в своих суждениях о культуре только пересказывает и повторяет своими словами оценки ее и суждения о ней, которые он мог слышать из уст, например, крестьян Крапивенского уезда Тульской губернии.

Огромное явление русской и мировой культуры, Толстой сам всю жизнь впитывал ее многосторонние результаты: в изобразительном искусстве, в музыке, в литературе, в публицистике, в философии, в религии. Он не просто излагает в собственных произведениях и трактатах взгляды патриархального крестьянина. Он рассматривает и оценивает факты и явления культуры с точки зрения, которая возникла у него в итоге его собственного, личного, совершенно своеобразного и беспримерного развития, но которая в своих выводах и результатах, а еще более в общей тенденции совпадала с точкой зрения патриархального крестьянина.

Нормальной для такого крестьянина представляется деятельность земледельца, удовлетворяющего собственным трудом все свои несложные, примитивные хозяйственные потребности. Разделение труда на умственный и физический представляется, с этой точки зрения, ничем не оправданным, основанным на насилии освобождением от обязательного

- 45 -

для всех людей труда. «Разделение труда» есть освобождение одной, меньшей, части общества за счет другой, составляющей громадное большинство.

Толстой исходит из мысли, что разделение труда на физический и умственный в условиях современного, то есть капиталистического общества — одно из обнаружений характерной для этого общества противоположности труда и праздности, бедности и богатства. То, что в современном обществе считается разделением труда, есть, по Толстому, на деле лишь перекладывание труда на плечи трудового народа и освобождение от всякого труда праздных людей из богатых классов.

Поэтому Толстой полагает задачу не в том, чтобы разделить физический и умственный труд между классами общества, а в том, чтобы физический труд — для всех людей естественный и одинаково обязательный — распределить в рамках трудового дня, обязательного для каждого члена общества. Труд должен быть распределен на части, или на «упряжки», последовательное выполнение которых должно удовлетворить все основные физические и материальные потребности, а также и потребность в умственном труде.

Взгляд этот основан на мысли, будто естественной, нормальной и желательной может быть признана только жизнь в деревне, на земле, иначе — трудовая жизнь патриархального крестьянина. Такой крестьянин сам производит не только все продукты, необходимые для пропитания его самого и его семьи, но также и одежду, и обувь, и все остальные предметы обихода и труда: утварь, орудия и т. д.

Иллюстрация:

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЧЕПЫЖ

Этюд маслом И. П. Похитонова, 1905 г.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

«28 июня/11 июля 1905 г. Похитонов подарил мне вид Чепыжа сегодня»

(Запись в «Ежедневнике» С. А. Толстой)

- 46 -

Разделение труда Толстой считает вредным не только для большинства, отягощенного физическим трудом, но и для меньшинства, которое обманом и насилием освободило себя от физического труда.

Во-первых, разделение труда вредно для праздного меньшинства. Оно лишает членов этого меньшинства возможности удовлетворять одну из необходимейших потребностей каждого человека. «Птица так устроена, — говорит Толстой, — что ей необходимо летать, ходить, клевать, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица. Точно так же и человек: когда он ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом, тогда только он удовлетворен, тогда только он человек» (т. 25, с. 390).

Естественная, как думает Толстой, потребность каждого человека в физическом труде делает освобождение от этого труда вредным даже для тех, кто от этого труда освобождается. При этом само это освобождение возможно только как результат насилия одной части общества над другой: «Там, где не будет насилия над чужим трудом и ложной веры в радостность праздности, ни один человек для занятия специальным трудом не уволит себя от физического труда, нужного для удовлетворения его потребностей...» (т. 25, с. 390).

Еще более вредным представляется Толстому разделение труда для рабочих специализированного труда. Для них разделение труда превращается в специализацию в каком-либо одном, весьма частном виде труда. Исполнение его никогда не приводит, не может привести рабочего к пониманию и к признанию осмысленности, целесообразности, необходимости и благодетельности производимой им специальной работы. Приковывая рабочего к однообразному, бесконечно повторяющемуся и механическому изготовлению детали, такое разделение труда лишает рабочих необходимого для каждого человека естественного чередования всех видов труда, составляющих содержание трудовой жизни.

Толстому был известен довод, каким оправдывается разделение труда на специализированные отрасли: ссылка на выгоду, которую получает от разделения труда общество в целом — вследствие усовершенствования качества и умножения количества продуктов, производимых специализированным трудом. Но довод этот Толстой отвергает самым решительным образом. По Толстому, единственным критерием при обсуждении вопроса о допустимости и полезности разделения труда может быть не отвлеченное благо общества в целом, но только благо каждого из его членов.

Так же отвергает Толстой и всякое оправдание существующего разделения труда, основывающееся на указании исторических причин, сделавших это разделение необходимым в развитии производства и форм общественной жизни. Критерий Толстого не историческая причинность, а целесообразность, и притом целесообразность не для общества в целом или для какого-либо одного общественного класса, а для каждого из индивидов, сумма которых составляет общество.

Как утописта-идеалиста Толстого интересует не столько то, почему возникло существующее разделение труда, сколько то, какие формы разделения и чередования труда желательны для личности, гармонически развивающей все свои физические и духовные силы.

Точка зрения Толстого на разделение труда одновременно и архаична, и утопична. Она архаична, так как оценивает существующее настоящее критерием прошлого, причем чрезвычайно далекого прошлого. И действительно, уже писатели античного полиса понимали (как это отметил в первом томе «Капитала» Маркс), какую выгоду приносит разделение труда обществу рабовладельцев в его целом, совершенствуя качество изготовляемого продукта. В этом плане вопрос о разделении труда обсуждают и Ксенофонт, и Платон, и Исократ.

- 47 -

Напротив, Толстой желательным для настоящего признал давно миновавшее и невозвратимое прошлое. Это — все тот же взгляд патриархального крестьянина, рассматривающего факты и отношения капиталистических форм разделения труда с точки зрения примитивного хозяйственного уклада деревни, где нужные крестьянину несложные орудия он вырабатывает собственными руками, не отрываясь от производительного земледельческого труда. В то же время взгляд Толстого утопичен. Он утопичен, так как достаточным условием для перенесения в настоящее исторически сложившихся, но со временем отживших форм труда и отношений между людьми Толстой считает субъективные желания и субъективные идеалы, представления о том, что должно было бы быть.

В утопизме Толстого есть черта, сближающая его мировоззрение со взглядами народников. Стремление Толстого судить настоящее с точки зрения по сути уже невозвратимого прошлого объясняется у Толстого, как и у народников, нежеланием понять, что́ представляет в действительности, в своем реальном содержании отвергаемое им настоящее. «Подобно народникам, — писал о Толстом Ленин, — он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что „укладывается“ в России никакой иной, как буржуазный строй»13. «Для Толстого этот „только укладывающийся“ буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой „Англии“, связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально»14.

Толстой ясно видел одно: существовавшее в современном ему обществе разделение труда явно порабощало личность, калечило ее, подавляло присущее ей стремление к всестороннему развитию. Для кого, — таков смысл вопроса Толстого, — выгоднее разделение труда? «Выгоднее поскорее наделать как можно больше сапог и ситцев. Но кто будет делать эти сапоги и ситцы? Люди, поколениями делающие только булавочные головки. Так как же это может быть, — спрашивает Толстой, — выгоднее для людей? Если дело в том, чтобы наделать как можно больше ситцев и булавок, то это так; но дело ведь в людях, в благе их. А благо людей в жизни. А жизнь в работе. Так как же может необходимость мучительной угнетающей работы быть выгоднее для людей? Если дело только в выгоде одних людей без соображения о благе всех людей, то выгоднее всего одним людям есть других. Говорят, что и вкусно» (т. 25, с. 391—392).

Основу всех этих и подобных рассуждений Толстого о разделении труда образует мысль, что выгодным для общества в целом может быть только то, что вместе с тем выгодно и для каждого в отдельности члена этого общества, не принося ему лично никакого вреда: «Выгоднее для всех людей — одно, то самое, что я для себя желаю, — наибольшего блага и удовлетворения тех потребностей, и телесных, и душевных, и совести, и разума, которые в меня вложены» (т. 25, с. 392).

Утвердившись в этом взгляде, Толстой предлагает заменить существующее разделение труда такой его организацией, при которой труд не делится на специальные отрасли, но исполняется во всех своих отраслях каждым отдельным членом общества, однако в известном чередовании работ. Это и есть толстовские ежедневные четыре «упряжки», охватывающие все основные виды необходимого для каждого производительного труда. Такая форма организации труда, — думает Толстой, — обеспечит и удовлетворение всех потребностей общества и отдельных лиц в различных продуктах труда и гармоническое развитие всех присущих каждому отдельному человеку форм деятельности. «Я убедился, — заявлял Толстой, — что труд для удовлетворения своих потребностей сам собою разделяется на разные роды труда, из которых каждый имеет свою прелесть и не

- 48 -

только не составляет отягощения, а служит отдыхом один от другого» (т. 25, с. 392).

Легко заметить, что в толстовской критике разделения труда есть много идей, давно уже до Толстого высказанных по этому вопросу предшествовавшими писателями. Начиная со второй половины XVIII в. ряд экономистов, историков, моралистов, философов, поэтов изображали — порой с замечательной силой и убежденностью — отрицательные результаты разделения труда и форм специализации, сложившихся в буржуазном обществе нового времени. С этой стороны Толстой не сказал ничего такого, что не было бы сказано до него такими авторами как Фергюсон, Руссо и многие другие.

Но вместе с тем в критике Толстого есть и нечто, вполне оригинальное, никем до Толстого не высказанное, только одному Толстому принадлежащее.

Предшественники Толстого по критике разделения труда либо утешались, как утешались классики английской политической экономии, тем, что разделение труда, угнетающее и обедняющее личность, благодетельно для всего общества в целом, либо, как Шиллер, надеялись, будто результаты разделения труда, уродующие личность, могут быть ослаблены или даже вовсе устранены посредством эстетического воспитания личности, т. е. способом, ничего не трогающим и не изменяющим в существующих формах разделения труда. В отличие от всех этих авторов Толстой не находит оправдания существующего зла в признании его полезности для общества, рассматриваемого как целое. Он не разделяет и надежды на то, что, возникнув в области отношений труда, зло специализации может быть устранено с сохранением в неприкосновенности самих этих отношений — путем деятельности, лежащей, как эстетическое воспитание Шиллера, вне сферы производительного труда.

В возникших и утвердившихся формах разделения труда предшественники Толстого видели роковое и неотвратимое зло самой культуры. Даже Руссо, не говоря уже о Шиллере, утверждал невозможность уничтожения укоренившихся в развитии нового — буржуазного — общества форм разделения труда. Вольтер напрасно потешался над Руссо, вычитывая в его критике культуры призыв стать на четвереньки и ползти в первобытные леса и пещеры, вернуться к докультурному состоянию. В письме к польскому королю Станиславу, поясняя свою мысль, Руссо говорил, что если в настоящее время уничтожить существующие формы культуры, то Европа впадет в варварство, но отрицательные результаты культуры все же останутся.

Также и Шиллер, резко протестовавший против калечащего личность разделения труда, полагал в то же время, будто источники этого зла лежат вне отношений между людьми — в самом существе культуры и законов ее развития. «Я охотно, однако, признаюсь вам, — писал Шиллер, — что и род — никаким иным путем не мог совершенствоваться, как ни должны были пострадать индивиды при этом раздроблении их существа»15. «Сама культура, — писал он в другом месте, — нанесла новому человечеству эту рану»16.

И от Руссо, и от Шиллера, и от многих других критиков разделения труда Толстой отличается прежде всего тем, что он не верит, будто в основе существующих форм специализации лежит какой-то «имманентный» культуре, непреложный закон ее развития. Толстой полагает, что основой специализации являются отношения между людьми в обществе, и прежде всего — отношения угнетения работающего большинства неработающим меньшинством.

Толстой безошибочно разглядел и разгадал в обычных способах объяснения капиталистических форм разделения труда корыстный способ

- 49 -

оправдания существующего в капиталистическом обществе угнетения человека человеком. В современной системе разделения труда Толстой обнаружил нечто гораздо более важное, чем только черту технической или экономической организации труда. В системе этой Толстой увидел несомненное доказательство того, что основное отношение капиталистического общества есть отношение насильственного угнетения трудящихся, т. е. не только разделение труда, но и стремление нерабочих, «незанятых», по терминологии Толстого, классов «к освобождению себя от известных родов труда, т. е. захвату чужого труда, требующему насильственного занятия специальным трудом других людей» (т. 25, с. 390).

Толстой отрицает разделение труда не только потому, что в ослеплении не видит его благодетельных для общества результатов — умножения количества и усовершенствования качества производимых продуктов. Толстой отрицает в современном ему разделении труда те основы общественного порядка, которые превращают само разделение труда в способ порабощения трудовой части общества, а все выгоды этого разделения — там, где они действительно налицо, — превращают в выгоды для одних лишь поработителей.

Сторонников и апологетов существующего в капиталистическом обществе разделения труда Толстой обвиняет в том, что они «под видом разделения труда и словом и, главное, делом учат других пользоваться посредством насилия нищетою и страданиями людей для того, чтобы освободить себя от самой первой и несомненной человеческой обязанности трудиться руками в общей борьбе человечества с природой» (т. 25, с. 354).

С редкой не только для художника, но и для мыслителя проницательностью Толстой изобразил, каким образом при общественных условиях, в какие был поставлен русский крестьянин пореформенной, то есть капитализировавшейся России, все блага разделения труда или оказываются для него — в силу бедности, угнетения, отсталости — недоступными или приносят ему прямой вред, ускоряя и без того быстрый процесс его разорения и обнищания, выталкивая его из деревни на фабрику, в ряды городского пролетариата.

«Если рабочий, — рассуждает Толстой, — может вместо ходьбы проехаться по железной дороге, то зато железная дорога сожгла его лес, увезла у него из-под носа хлеб и привела его в состояние, близкое к рабству — к капиталисту. Если, благодаря паровым двигателям и машинам, рабочий может купить дешево непрочного ситцу, то зато эти двигатели и машины лишили его заработка дома и привели в состояние совершенного рабства — к фабриканту. Если есть телеграфы, которыми ему не запрещается пользоваться, но которыми он, по своим средствам, не может пользоваться, то зато всякое произведение его, которое входит в цену, скупается у него под носом капиталистами по дешевой цене, благодаря телеграфу, прежде чем рабочий узнает о требовании на этот предмет. Если есть телефоны и телескопы, стихи, романы, театры, балеты, симфонии, оперы, картинные галереи и т. п., то жизнь рабочего от этого всего не улучшилась, потому что все это <...> недоступно ему» (т. 25, с. 355).

С особой силой Толстой настаивает на том, что изобретения, осуществляемые на основе разделения труда и специализации, в условиях капитализма обычно придумываются и вводятся не в интересах народа, а в интересах его поработителей. «Все мы знаем, — говорит Толстой, — мотивы, по которым строятся дороги и фабрики и добываются керосин и спички. Техник строит дорогу для правительства, для военных целей или для капиталистов, для финансовых целей. Он делает машины для фабриканта, для наживы своей и капиталиста. Все, что он делает и выдумывает, он делает и выдумывает для целей правительства, для целей капиталиста и богатых людей. Самые хитрые изобретения техники направлены прямо

- 50 -

или на вред народа, как пушки, торпеды, одиночные тюрьмы, приборы для акциза, телеграфы и т. п. или на предметы, которые не могут быть не только полезны, но и приложимы для народа: электрический свет, телефоны и все бесчисленные усовершенствования комфорта, или, наконец, на те предметы, которыми можно развращать народ и выманивать у него последние деньги, т. е. последний труд: таковы прежде всего — водка, пиво, вино, опиум, табак, потом ситцы, платки и всякие безделушки» (т. 25, с. 356).

Если же случается, — рассуждает Толстой, — что изобретения, делаемые на основе разделения труда, «иногда нечаянно пригодятся и народу, как железная дорога, ситец, чугуны, косы, то это доказывает только то, что на свете все связано и из каждой вредной деятельности может выходить и случайная польза для тех, кому деятельность эта вредна» (т. 25, с. 356).

Все эти утверждения кажутся парадоксальными. Частично они глубоко ошибочны. Никто не согласится с Толстым в его утверждении, будто ситцы и платки производятся в целях развращения народа. Но важно здесь другое. Несмотря на все свои парадоксы, Толстой правильно определил и указал глубокую связь, существующую в капиталистическом обществе между формами разделения труда и всем строем этого общества, основанного на угнетении. Толстой совершенно прав, когда утверждает, что в условиях капитализма лучшие плоды труда и творчества остаются недоступными народу.

Как раз имея в виду судьбу произведений самого Льва Толстого, Ленин разъяснял, что до тех пор, пока существует капиталистическое общество, произведения эти останутся, несмотря на гениальность Толстого, неизвестными громадному большинству трудящихся. «Толстой-художник, — писал Ленин, — известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»17.

Но правильно поняв тесную связь между формами разделения труда в капиталистическом обществе и теми чертами его строения, которые делают его обществом, основанным на порабощении и на угнетении трудящихся, Толстой делает из этого открывшегося ему понимания совершенно превратные выводы. Он ошибочно превращает связь разделения труда с капиталистическим строем — связь, исторически возникшую и имеющую исторически ограниченную длительность, — в существенный признак самого разделения труда. Враждебность интересам народа, вытекающую из капиталистических форм разделения труда и обреченную на устранение вместе с падением капитализма, Толстой приписывает самому разделению труда как таковому — независимо от того, в какой общественно-политической системе это разделение осуществляется, какому общественному классу оно служит.

Вывод этот — большая ошибка Толстого. Но как она характерна! Она прямо вытекает из взгляда Толстого на все явления и обнаружения капитализма, надвигавшегося на жизнь пореформенного русского общества, в том числе — на жизнь пореформенной деревни. Толстому был глубоко чужд исторический взгляд на действительность. «Для Толстого, — пояснял Ленин, — <...> определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое. Он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения „вечных“ начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося“) строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов»18.

- 51 -

Толстой не исследует, даже не пытается исследовать ни реальных исторических условий, из которых возникло и возникает разделение труда, ни тех реальных исторических условий, при которых оно из средства угнетения и ограбления трудящихся, каким оно оказывается при капитализме, становится средством, повышающим не только производительность труда, но и благосостояние трудовых классов в обществе, освобожденном от капиталистического рабства.

Толстой не пошел в решении противоречий разделения труда по этому единственно верному пути. Преодоления вредных для крестьян и для рабочих последствий капиталистических форм разделения труда Толстой ищет не в реальных условиях развития существующего общества, а в отрицании самого принципа разделения труда.

Таким образом, реальности Толстой противопоставляет мечту, будто развитие одного из важнейших явлений в жизни действительного общества может быть отменено простым противопоставлением этому явлению труда, еще не разделенного на отрасли, труда, существовавшего в далеком прошлом и, как все прошлое, невозвратимого.

3. ПРОТИВОРЕЧИЕ В КРИТИКЕ НАУКИ

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВАТолстовский анализ вопроса о разделении труда — ключ к пониманию аналогичных противоречий мышления Толстого в развиваемой им критике различных сторон и явлений культурной истории общества, — в критике науки, философии, искусства, государства, апологии войны и т. д.

В критике этой Толстой обнаруживает замечательно верное, только крупнейшему художнику и мыслителю доступное понимание отрицательных последствий, какими оборачивается культура для крестьянских масс, подпадающих под пяту капитализма. Во всех своих нападках на культуру современного общества он даже разъясняет, что он не имеет в виду отвергать культуру как таковую: «Я не только не отрицаю науку и искусство, но я только во имя того, что есть истинная наука и истинное искусство, и говорю то, что я говорю...». «Наука и искусство, — поясняет Толстой, — так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже необходимее, но они делаются таковыми не потому, что мы решим, что то, что мы называем наукой и искусством — необходимо, а только потому, что они действительно необходимы людям» (т. 25, с. 364).

Толстой был искренно убежден в том, что его критика, например критика науки, — есть не отрицание науки в принципе, но лишь отрицание той науки, которая не поставлена на службу действительным интересам народа. Такова, например, толстовская критика медицины. В ряде рассуждений Толстой нападает на медицину не за то, что ее учения и понятия ложны, и не за то, что ее методы будто вообще не дают результата. Он критикует медицину за то, что — в социальных условиях современного общества ее учения и методы не могут быть применены к оздоровлению и лечению крестьян и рабочих, так как в условиях современного общества наука служит только богатым и праздным людям.

По разъяснению Толстого, медицинская наука вся так поставлена, что врач «умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других» (т. 25, с. 358). «Наука вся пристроилась к богатым классам и своей задачей ставит, как лечить тех людей, которые все могут достать себе, и посылает лечить тех, у которых ничего нет лишнего, теми же средствами». «Что же выходит? — спрашивает Толстой. — Выходит то, что главное бедствие народа, от которого происходят и распространяются и не излечиваются болезни, — это недостаточность средств для жизни (т. 25, с. 359).

- 52 -

Пока народ так беден, как он беден сейчас, рассуждает Толстой, медицина не только не доступна ему, но может стать доступной только при условии еще большего его обеднения и ограбления. Защитники медицины объясняют отсутствие пользы от медицины для народа тем, что до настоящего времени медицинское дело недостаточно развилось. «Очевидно, — замечает Толстой, — что мало развилось, потому что если бы, избави бог, оно развилось, и на шею народа вместо двух докторов, акушерок и фельдшеров в уезде посадили бы 20, как они хотят этого, то половина народа перемерла бы от тяжести содержания этого медицинского штата, и скоро бы и лечить некого было» (т. 25, с. 359).

До сих пор все эти доводы Толстого оказываются доводами не против существа медицины как науки, а только против общественного порядка, при котором медицина не может, как бы того ни хотели ее работники, выполнять свое общественное назначение — служить массам рабочих людей.

Но Толстой не ограничивается этими правильными доводами. Сам того не замечая, он смешивает вопрос об условиях доступности науки для трудящихся с вопросом об истинности самой науки — независимо от того, кому она доступна в современных условиях. Речь идет уже не о том, каким образом добиться того, чтобы результаты науки, недоступные народу в его теперешнем положении, стали доступными для него. Речь идет уже о том, действительно ли эта наука, сделайся она ему доступной, могла бы принести пользу этому народу. Речь идет о том, действительно ли знание, добываемое наукой и предлагаемое ею обществу в качестве истинного, является истинным знанием.

Ответ на этот вопрос предрешен у Толстого его критикой разделения труда. Развитие науки в современном обществе основывается на разделении труда. Но, по Толстому, разделение труда насильственно расчленяет всю область работы на части, не имеющие между собой связи, лишенные естественного подчинения и соподчинения. А так как этому расчленению, раз оно однажды началось, в принципе не может быть предела, то отсюда Толстой выводит, что результатом столь специализированной науки не может быть истинное знание.

Наука, по Толстому, оправдывает разделение труда не только в экономической области. Она оправдывает и отстаивает разделение труда прежде всего в своей собственной области — в области научного исследования. Больше того. Разделение труда — не только условие самого существования современной науки, но также условие нынешнего содержания ее учений. Толстой прямо говорит, что «разделение труда, т. е. захват чужого труда» стало в наше время «условием деятельности людей науки» (т. 25, с. 362). Но именно поэтому Толстой считает современную науку не только направленной ко вреду трудящихся, но, кроме того, неистинной в самом содержании и существе ее утверждений.

В литературе о Толстом до сих пор, насколько известно пишущему эти строки, не было обращено достаточное внимание на связь, существующую между социальными мотивами толстовской критики разделения труда и гносеологической мотивировкой толстовской критики науки. Но связь эта существует.

Как ни странно может показаться, но для Толстого существует только один вопрос познания — это вопрос о том, в чем назначение и благо человека. Может быть, после Сократа никто не пытался с такой силой, как это сделал Толстой, свести всю философию к этому вопросу.

Но вопрос этот не требует, как кажется Толстому, никакого разделения труда, никакой специализации, и может быть решен только во всей его неделимости и целостности. Сравнительно с этим вопросом все другие вопросы знания представляются Толстому не только частностями, но в

- 53 -

своей частности настолько случайными и многочисленными, что без подчинения главному вопросу — о назначении жизни и о благе — превращаются в бесплодные исследования, которые никогда не могут ни закончиться, ни привести к истине.

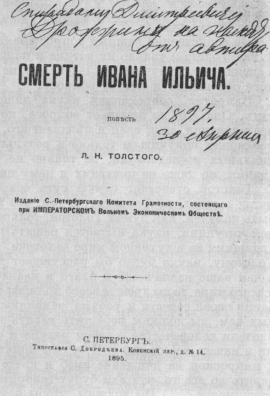

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ТОЛСТОГО НА КНИГЕ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» (СПб., 1895)

«Спиридону Дмитриевичу Дрожжину на память от автора. 1897. 30 апреля»

Архив Толстого, Москва

Современная наука утратила, по Толстому, сознание вопроса, ответ на который один только мог бы быть оправданием ее существования — вопроса о том, в чем назначение и благо людей. «С тех пор, — говорит Толстой, — как существуют люди, в среде их зарождались великие умы, которые в борьбе с требованиями разума и совести задавали себе вопросы о том, в чем состоит благо, назначение и благо не одного меня, а всякого человека. Чего хочет от меня и от всякого человека та сила, которая произвела и ведет меня? И что мне нужно делать, чтобы удовлетворить возложенные на меня требования личного и общего блага? Они спрашивали себя: я целое и частица чего-то необъятного, бесконечного. Какие мои отношения к таким же подобным мне частицам — людям и ко всему целому — к миру?» (т. 25, с. 367).

Чтобы знание было знанием, способным дать истину, оно должно, по Толстому, придерживаться руководящей нити, определяющей как отбор вопросов исследования, так и их последовательность и подчинение. «... Область знания вообще всего человечества, — писал Толстой, — так многообразна — от знания, как добывать железо, до знания движения светил, — что человек теряется в этой многочисленности существующих и в бесконечности возможных знаний, если у него нет руководящей нити, по которой бы он мог располагать эти знания, распределять их по степени их значения и важности» (т. 25, с. 365). «Изучать же все <...> без соображения о том, что выйдет из этого изучения, прямо невозможно, потому

- 54 -

что число предметов изучения бесконечно, и потому, сколько бы и какие бы предметы мы ни изучали, изучение их не может иметь никакого значения и смысла» (т. 25, с. 365).

На единственно важный вопрос знания ответ может быть получен (так думал Толстой) только из разума и из совести, но никак не из частных и специальных научных исследований, не имеющих прямого, непосредственного отношения к самому вопросу.

Напротив, современная наука лишена, по Толстому, руководящей нити. Она или не признает вопроса, который один мог бы оправдать ее исследования, или, если и признает его, то думает, что ответ на этот вопрос может получиться только в результате бесконечного множества специальных исследований, не только не подчиненных главному вопросу знания, но даже не имеющих к нему никакого прямого отношения.

Толстой отвергает самую суть современного научного метода. Этот метод состоит, по Толстому, в том, что вопросы, ответ на которые может быть получен, как думал Толстой, только из источников разума и моральной интуиции, наука пытается решать по аналогии с явлениями, происходящими не в духовном мире человека, а в области внешней природы. По Толстому, наука будто бы рассуждает так: «... если вы хотите знать, в чем ваше назначение и благо и назначение и благо всего человечества и всего мира, то вы прежде всего должны перестать слышать голос и требования своей совести и разума, заявляющие себя и в вас самих и в подобных вам, вы должны перестать верить всему тому, что говорили великие учители человечества о своем разуме и совести, считать все это пустяками и начать все сначала. И, чтобы понять все сначала, вам надо смотреть в микроскоп на движение амеб и клеточек в глистах или еще покойнее верить во все то, что вам будут говорить об этом люди с дипломом непогрешимости <...> Вы должны, чтобы понять себя, изучать не только глисту, которую вы видите, но и микроскопические существа, которых вы почти что не видите, и трансформации из одних существ в другие, которых никто никогда не видел, и вы наверно никогда не увидите» (т. 25, с. 368).

Метод современной науки идет от познания низшего к познанию высшего. Этому методу Толстой противопоставляет совершенно иную лестницу ступеней познаваемости. Повторяя мысль Сократа, Толстой утверждает, будто ответ на вопрос, который человек, как высшее существо, ставит перед собой о смысле своей жизни, не может быть получен ни из каких исследований низших — сравнительно с человеком — явлений и фактов жизни. Познание всех предметов, выходящих за круг нравственного самосознания, не только не приближает нас, по Толстому, к ответу на вопросы, возникающие из источников этого самосознания, но даже вообще невозможно, неосуществимо, недоступно. И так же, как Сократ, Толстой полагает, что чем дальше познаваемый предмет отстоит от предметов нравственного самосознания, тем менее доступен он познанию.

Так, жизнь может быть, по Толстому, предметом познания только в своей неделимой целостности, которая открывается лишь непосредственному самосознанию разумного живого существа. Но именно такого рода познание, — единственно, в глазах Толстого, возможное и доступное, — недоступно науке. «Ложная наука, изучая явления, сопутствующие жизни, и предполагая изучать самую жизнь, этим предположением извращает понятие жизни; и потому, чем дольше она изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она удаляется от понятия жизни, которое она хочет изучать» (т. 26, с. 437).

Последовательность вопросов, в какой наука изучает проявления жизни, ища разгадки сложного в простом, высших форм организации — в низших, живого — в мертвом, представляется Толстому не приближением, а отдалением от действительного познания жизни. «Сначала изучаются

- 55 -

животные млекопитающие, потом другие позвоночные, рыбы, растения, кораллы, клеточки, микроскопические организмы, и дело доходит до того, что теряется различие между живым и неживым, между пределами одного организма и другого. Доходит до того, что самым важным предметом исследования и наблюдения представляется то, что уже не может быть наблюдаемо» (т. 26, с. 437). Объяснение всего наука ищет «в тех существах, которые содержатся в микроскопических существах, и тех, которые еще в этих <...> содержатся, и т. д. до бесконечности, как будто бесконечная делимость малого не есть бесконечность такая же, как и бесконечность великого». По Толстому, ученые не видят того, что само их представление, будто вопрос получает разрешение в бесконечно малом, «есть несомненное доказательство того, что вопрос поставлен неправильно» (т. 26, с. 437).

Противоречивость толстовской критики науки очевидна. В критике этой сказался замечательно сильный, смелый, искренний протест крупнейшего художника-мыслителя против того общественного строя, который самое науку превращает в средство порабощения человека человеком. Под личиной объективности и служения всему человечеству Толстой в науке капиталистического общества разглядел прислужничество науки богатству и богатым, пренебрежение к вопросам, имеющим прямой жизненный интерес для бедных, для трудовых классов.

Толстой прав, когда доказывает, что в условиях капитализма ученые, занятые в большинстве обслуживанием запросов господствующей части общества, оставляют без внимания ряд жизненно важных вопросов, ответ на которые могла бы дать только наука, но над которыми она не задумывается, так как не видит в разрешении этих вопросов той выгоды, которую ей приносит обслуживание интересов богатых.

«Область медицины, как область техники, — писал Толстой, — лежит еще непочатая. Все вопросы о том, как лучше разделять время труда, как лучше питаться, чем, в каком виде, когда, как лучше одеваться, обуваться, противодействовать сырости, холоду, как лучше мыться, кормить детей, пеленать и т. п., именно в тех условиях, в которых находится рабочий народ, — все эти вопросы еще не поставлены» (т. 25, с. 359—360). То же, по Толстому, происходит и с деятельностью педагогической. Наука, утверждает Толстой, поставила это дело так, что «учить по науке можно только богатых людей, и учителя, как техники и врачи, невольно льнут к деньгам, у нас особенно к правительству» (т. 25, с. 360).

Критика Толстого отразила реальное противоречие в положении науки при капитализме. От фактов развития медицины и микробиологии, изображенных в книгах Поля де Крюи, вплоть до истории создания атомной бомбы все развитие науки в капиталистическом обществе подтверждает правильность утверждения Толстого.

Но эта верная мысль выступает у Толстого в неразрывной связи с рядом поразительных заблуждений. Заблуждения эти показывают, что самого существа науки Толстой зачастую не видит и не понимает. Он отрицает всякую ценность, например, за спектральным анализом звезд, за микробиологическими исследованиями, за гистологией и т. п. Отрицает он все это потому, что и на науку, так же как и на разделение труда, Толстой смотрит не глазами человека, движущего науку, и не глазами передового класса современного общества, а скептическим взором патриархального крестьянина, отождествляющего бесполезность или, вернее, недостаточную пользу, приносимую ему наукой при капитализме, с бесполезностью и даже ложностью науки по существу ее содержания.

Толстой не доверяет науке, так как, во-первых, не видит и не находит прямой, непосредственной пользы от ее часто неторопливых, часто имеющих в виду дальнее действие и дальний прицел изысканий; во-вторых,

- 56 -

потому, что верит только тому, что им самим испытано, проверено — в то время как наука, по безмерному разнообразию и объему своих исследований, предметов и обоснований, никогда не может стать личным достоянием только одного человека и потому предполагает доверие к истинности того, что дознано, доказано и обосновано другими.

Еще в педагогических статьях 60-х годов Толстой доказывал, что мерилом ценности и даже истинности научных знаний должны быть не гносеологические или логические критерии, а взгляд на эти знания и оценки этих знаний, свойственные миллионам неученой неграмотной массы крестьянства. Толстой заранее и безоговорочно признает истиной только то мнение о науке, которое имеет народ. «...Предлагая народу, — писал Толстой, — известные знания, в нашей власти находящиеся, и замечая дурное влияние, производимое ими на него, я заключаю <...> не то, что народ не дорос до того, чтобы воспринять и пользоваться этими знаниями так же, как и мы, но то, что знания эти нехороши, ненормальны, и что нам надо с помощью народа выработать новые, соответственные всем нам, и обществу и народу, знания» (т. 8, с. 112).

Толстой не признает существующих наук науками, во-первых, потому, что науки эти не занимаются и не интересуются вопросом, который, по Толстому, составляет единственное содержание подлинной науки: вопросом о том, как должен поступать человек, чтобы хорошо жить. «Наукой в наше время считается и называется, — поясняет Толстой, — как ни странно это сказать, знание всего, всего на свете, кроме того одного, что нужно знать каждому человеку для того, чтобы жить хорошею жизнью» (т. 38, с. 137).

Толстой не признает существующих наук науками еще и потому, что полагает, будто науки эти не могут дать ответа не только на тот вопрос о должном поведении, которым они должны были бы заниматься и которым они не занимаются, но также не могут дать ответа и на те вопросы, которые они сами перед собой ставят.

Мотивировка этого последнего утверждения Толстого — скептическая. Науки, полагает Толстой, не могут ответить на вопросы, которые они сами перед собой ставят, потому что, исследуя явления, происходящие в мире неорганическом, а также в мире растительном и животном, науки эти строят все свои исследования на неверной, с точки зрения Толстого, предпосылке. Состоит эта предпосылка в допущении, будто «все то, что представляется человеку известным образом, действительно существует так, как оно ему представляется» (т. 38, с. 140).

Но мир, каким он нам представляется, и мир, каким он существует сам по себе, — не одно и то же. Быть может, под влиянием Шопенгауера, увлечение которым Толстой пережил в 60-х годах и которое отразилось в его переписке с Фетом, Толстой отделяет наше представление о мире от мира в его сущности. По Толстому, предположение, будто мир «действительно таков, каким он познается одним из бесчисленных существ мира — человеком, теми внешними чувствами: зрением, обонянием, слухом, осязанием, которыми одарено это существо (человек), совершенно произвольно и неверно» (т. 38, с. 140). Произвольным же и неверным Толстой это допущение считает потому, что «для всякого существа, одаренного другими чувствами, как, например, для рака или микроскопического насекомого и для многих и многих, как известных, так и неизвестных нам существ, мир будет совершенно иной» (т. 38, с. 140).

Но даже предположив, что мир действительно таков, каким он представляется человеку, одному из бесчисленных существ, различающихся по устройству органов чувств, мы не можем, согласно Толстому, допустить, что существующие науки способны понять этот открытый и доступный нашим чувствам мир. Если, не имея возможности понять мир, каков

- 57 -

он в действительности, мы ограничимся изучением того мира, который представляется человеку, то и в том объеме, в этих пределах познание мира не может быть достигнуто существующими науками. «Потому, — рассуждает Толстой, — что все явления этого мира представляются человеку не иначе, как в бесконечном времени и бесконечном пространстве». Но именно поэтому Толстой полагает, что «как причины, так и последствия каждого явления, а также и отношения каждого предмета к окружающим его предметам никогда не могут быть действительно постигнуты» (т. 38, с. 140—141).

Вникая в суть толстовской критики науки, мы видим, что то, что Толстой называет истинной наукой — в отличие от существующей, ложной, по его мнению, науки — есть вовсе не наука, а вера. Это — не знание того, что есть, а вера в то, что ответ на вопрос о назначении человека и об истинном благе уже давно известен многомиллионному крестьянскому народу и что главная задача сознавшей себя личности состоит в усвоении этой народной мудрости и веры.

Не удивительно поэтому, что настоящими деятелями «науки» (в толстовском смысле этого понятия) Толстой считает не ученых, а великих моралистов и основателей больших религий, имеющих разработанные этические учения, а истинной наукой — учение о назначении человека, о должном поведении и о вытекающем из них благе. «Наука, — утверждает он, — <...> есть знание необходимейших и важнейших для жизни человеческой предметов знания» (т. 38, с. 135). «Таким знанием, — поясняет Толстой, — как это и не может быть иначе, было всегда, есть и теперь одно: знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему богом, судьбой, законами природы, — как хотите» (т. 38, с. 135).

Так как, согласно Толстому, вопрос о должном поведении всегда стоял перед всеми людьми так же, как он стоит теперь перед нами, то и у всех народов и с самых давних времен, — утверждает Толстой, — были люди, высказывавшие свои мысли о том, в чем должна состоять эта хорошая жизнь, т. е. что должны и чего не должны делать люди для своего блага: «Такие люди были везде: в Индии были Кришна и Будда, в Китае Конфуций и Лаотсе, в Греции и Риме Сократ, Эпиктет, Марк Аврелий, в Палестине Христос, в Аравии Магомет» (т. 38, с. 136). По Толстому, знать мысли этих людей о том, как должны для своего истинного блага жить люди и каким должно быть отношение человека к главным условиям человеческой жизни, — «в этом и только в этом истинная настоящая наука» (т. 38, с. 136).

Из этой толстовской критики науки и из толстовского определения существа истинной науки видно, что понятие науки подменяется у Толстого другим понятием — понятием этики. То, что Толстой называет «истинной настоящей наукой» — учение о том, как человек должен поступать относительно других людей для того, чтобы правильно и хорошо жить, есть, в сущности, этика.

В свою очередь этика совпадает у Толстого с тем, что он называет религией. Совпадение это явствует уже из перечня лиц, которых Толстой считает деятелями и представителями истинной науки — это Кришна, Будда, Христос, Магомет. Больше того. Перечень этих мифологических (или полумифологических) имен сопровождается у Толстого прямым призывом — поверить в истину народной мудрости, провозвестниками, учителями которой были, по Толстому, эти лица и которая заменяет все вопросы знания вопросом о том, как следует жить.

В этом своем значении «наука» совпадает у Толстого с его религией. Учение Толстого не есть ни религиозная онтология (хотя в нем есть бледные

- 58 -

следы идеалистической, весьма путаной онтологии, колеблющейся между крайностями солипсизма и объективного идеализма), ни теория познания (хотя в нем есть слабо намеченные и беспомощно выраженные элементы, точнее фрагменты идеалистической и скептической теории познания). Учение Толстого не есть собственно даже религия. Это — «религия», сведенная почти целиком к этике.

III

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕЛИГИИ ТОЛСТОГО.

СВЕДЕНИЕ РЕЛИГИИ К ЭТИКЕЗначение, какое сам Толстой приписывает религиозной мотивировке и религиозному оформлению своих этических понятий, привело к тому, что учение Толстого предстало в неверном свете. Толстой сам подал повод к тому, чтобы его учение было понято, обсуждалось и принималось прежде всего как учение религиозное. Неудивительно поэтому, что в буржуазном обществе последней четверти XIX и начала XX в. за Толстым стала устанавливаться репутация религиозного деятеля, чуть ли не религиозного реформатора.

Взгляд этот на религию Толстого господствует в буржуазной литературе в сущности и в настоящее время. Хорошей иллюстрацией сказанного может быть вышедшее в 1960 г. в Париже исследование Николая Вейсбейна «Религиозная эволюция Толстого» (Nicolas Weisbein. L’évolution religieuse de Tolstoi. 524 p.). Автор поставил перед собой задачу проследить развитие религиозного мировоззрения Толстого на протяжении всей его жизни и деятельности: художественной, публицистической, проповеднической. Автор тщательно изучил — под этим углом зрения — переписку Толстого и его корреспондентов, его дневники, воспоминания родных и современников, художественные и религиозно-философские произведения Толстого, официальные постановления Синода и циркуляры правительства. Читатель книги Вейсбейна может проследить всю эволюцию религиозных взглядов Толстого во всех их оттенках. Добросовестность труда Вейсбейна, осведомленность автора — вне всякого сомнения.

Но все эти достоинства исследования не могут устранить основной порок книги и основное заблуждение ее автора.

Заблуждение это — в том, что автор рассматривает духовное развитие Толстого как явление исключительно личное, вне какой бы то ни было связи с реальным общественным миром, к которому Толстой принадлежал и исторические судьбы которого не могли не участвовать в формировании самой личности Толстого и его мировоззрения. Книга Вейсбейна написана так, как если бы на свете существовали только бог и ищущая бога душа Льва Толстого. Эта ложная предпосылка привела к смещению и даже искажению всех аспектов исследования. Толстовская критика церкви, церковного обмана, угодничества церкви перед имущими классами и их государственной властью осталась в тени. Зато на первый план выступили точки соприкосновения между религиозным рационализмом Толстого и Фомы Аквинского19; религиозная проблема провозглашается проблемой, имеющей для Толстого абсолютно необходимое значение20; в толстовском рассмотрении вопросов экономических и социальных, обнищания деревни и городских масс, капитализма, социального рабства подчеркивается не их реальное, а чисто духовное, религиозное значение21 и т. д. Автора совершенно не интересует социальное значение и содержание борьбы Толстого против церкви как учреждения, поддерживающего социальное рабство капиталистического общества. Зато автор со всей тщательностью подбирает данные, чтобы доказать, что обнародованный

- 59 -

Синодом текст отлучения Толстого от церкви гораздо умереннее, сдержаннее, легче, чем предшествующее ему конфиденциальное циркулярное предписание Синода, обращенное ко всем духовным консисториям по тому же вопросу22. В результате отсутствия правильной перспективы и критерия оценки рассматриваемых фактов духовный облик Толстого-бунтаря, Толстого-обличителя, Толстого-критика страшно принижается, мельчает и ослабляется. Похоже, что одна из главных задач автора — доказать, будто расхождения между Толстым и православной церковью были вовсе не так уж велики и непримиримы.

Такое представление о мировоззрении Толстого не верно и преувеличено. Спору нет, вопросы религии привлекали страстное внимание Толстого. В учении Толстого есть и некоторое понятие о боге, и признание за религией значения важнейшего вопроса жизни, и даже некоторые, правда, слабые и неразвитые следы мистического элемента. Отчасти через христианскую веру, в которой Толстой был воспитан в детстве и которая вновь стала — на короткое время — этапом его идейно-морального развития в эпоху так называемого «кризиса» мировоззрения Толстого в 70-х годах, отчасти вследствие некоторых особенностей своего художественного мышления Толстой был склонен представлять отношение человека к миру, как отношение «работника» к пославшему его в жизнь «хозяину», или как отношение «сына» к «отцу». Религиозная окраска этих представлений несомненна.

Однако все подобные представления имели для Толстого отнюдь не буквальный религиозный смысл и понимались им не как мистические догматы, но скорее были метафорами, посредством которых Толстой пытался уяснить для самого себя воззрение на жизнь, не поддававшееся усилиям выразить это воззрение в отвлеченных понятиях.

Философские искания Толстого в 70-х годах были сосредоточены не на вопросе религиозном в прямом смысле слова. Искания эти были продолжением этических и социальных исканий, которые смолоду занимали ум Толстого и составляли предмет своеобразного художественно-философского экспериментирования в ранних повестях, рассказах и в больших романах зрелого периода.

Ленинский анализ вскрыл и в религии Толстого уже известное нам противоречие между отразившимися в мысли Толстого особенностями и противоречиями развития пореформенной России и субъективной неспособностью Толстого найти действительное разрешение этих противоречий.

Толстовское понятие религии прежде всего отрицательно: это — критика духовного состояния современного Толстому капиталистического общества пореформенного и предреволюционного периода. Толстой не столько пытается раскрыть или обосновать положительное понятие о боге, сколько осуждает и обличает тот строй духовной жизни современного ему общества, при котором члены этого общества утрачивают всякое сознание разумного смысла жизни. Религия Толстого — не столько вера (хотя в ней, конечно, есть и элемент религиозной веры), сколько протест. Это — протест против безыдейности, беспринципности интеллигенции капиталистического общества, против утраты господствующей частью этого общества представления о высоких задачах, способных руководить жизнью и действием.

В атеизме, в безверии, в религиозном равнодушии и безразличии современного общества Толстой осуждает, — как это ни странно может показаться, — не столько отсутствие веры в бога или отрицание существования бога, сколько признание существующего порядка, примирение со всем существующим, как оно существует. Сам Толстой выразил эту мысль с полной ясностью. «Религия людей, не признающих религии, — писал

- 60 -

Толстой, — есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти» (т. 23, с. 445).

Иллюстрация:

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В. И. СУРИКОВА К РАССКАЗУ ТОЛСТОГО «БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТ» — АРЕСТ

Акварель, 1882 г.

Музей Толстого, Москва