- 23 -

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ДИСПУТЕ

«ПЕРВЫЕ КАМНИ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

9 ФЕВРАЛЯ 1925 г.Публикация Л. М. Розенблюм

9 февраля 1925 г. в Экспериментальном театре состоялся диспут с докладом А. В. Луначарского на тему «Первые камни новой культуры». Краткие сообщения об этом появились в «Вечерней Москве» от 10 февраля 1925 г. и в журнале «Жизнь искусства», 1925, № 8. (В стенограмме дата диспута указана ошибочно — 8 февраля.)

Упоминания о диспуте со ссылкой на газетный и журнальный отчеты имеются в книге В. А. Катаняна «Маяковский. Литературная хроника» (1956, стр. 224, 444). В Архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в фонде А. В. Луначарского, сохранилась полная стенографическая запись диспута (д. 321 и 322.)

По словам самого Луначарского, доклад посвящен «перечислению всех тех достижений, важнейших фактов, которые являются первыми камнями в фундамент или в здание нашей новой культуры». Луначарский подробно говорил о ленинском принципе преемственности культуры, о задачах культурного строительства в рабоче-крестьянском государстве, о диалектическом материализме как мировоззрении пролетариата и затем перешел к вопросу о том, чему следует учиться у классиков литературы:

«Нельзя строить новую литературу, ни у кого не учившись. Было бы в высокой степени опасным сказать так, что пролетарский писатель, революционный писатель должен быть таким самоучкой, чтобы чуть не азбуку сам для себя составлял, а уж тем более слог, стиль, тему. Я знаю молодых людей, которые ходили и ломали себе голову, какой бы стиль придумать. Я говорю ему: „А у вас есть что сказать?“ — „Может быть и есть, но мне это неважно. Самое главное — стиль“. Я знаю такой случай, когда очень талантливые писатели, происходящие из пролетариата, на моих глазах в буквальном смысле погибали или переставали писать совершенно из-за этой мучительной мысли, чтобы начать таким стилем писать, в котором не было бы ни капельки буржуазного. И вот придумывают какой-нибудь заумный стиль, чтобы быть оригинальным. В русской литературе имеются колоссальные литературные подъемы, когда определенные круги находились в глубочайшей вражде к правящим классам, когда они развертывали посильную революцию, когда старались опереться на свой народ, когда старались узнать народ. Конечно, наши классики и наши народники являются нашими настоящими соратниками и они давно разработали наш язык до чрезвычайно больших размеров, настолько, что писатели, которые имеют что сказать, пользуясь им, и могут это сказать, а оригинальная манера, над которой они бьются, сама придет постепенно <...>Таким образом, в арсенале русской литературы имеются превосходнейшие образцы. Нужно держать курс на изучение этих образцов. Это мы можем в полной мере рекомендовать. Конечно, без перегибания палки в другую сторону; конечно, нельзя сказать, что всякое отступление от этого образца является грехом, что нужно всегда протягивать ножки по одежке и ничего не вносить другого. Это было бы педантичное

- 24 -

рассуждение. Пролетарий должен чувствовать себя свободно. Свобода творчества — это первое условие. Конечно, он должен не подражать, а усвоить, и если он усвоит этот язык и пойдет по этому пути, дальше мы можем его только приветствовать, если он пойдет действительно дальше, если то, что он будет говорить, будет эффектнее, будет проще, яснее, сильнее. Мы будем это только приветствовать».

Далее Луначарский характеризует достижения советской литературы. Из последних литературных произведений он отмечает, как наиболее значительные, повести Сейфуллиной и роман Леонова «Барсуки».

В заключение доклада Луначарский останавливается на состоянии театрального репертуара (особенно академических театров) и на новых произведениях живописи в связи с только что открывшейся 7-й выставкой АХРР (Ассоциации художников революционной России).

В прениях по докладу выступили Н. А. Семашко, проф. В. Ю. Ключников, председатель всероссийского Пролеткульта В. Ф. Плетнев и Маяковский — последним. Поскольку в заключительном слове Луначарский отвечал главным образом Маяковскому, Маяковский выступил вторично, после чего докладчик ему ответил.

Стенограмма диспута не выправлена.

Ниже печатаются два выступления Маяковского и два заключительных выступления Луначарского (первое — в той части, которая относится только к Маяковскому, второе — полностью).

Маяковский:

Мне очень трудно говорить по этому общему докладу, с которым сегодня выступил товарищ Луначарский. Каждый из вопросов, затронутых Анатолием Васильевичем, требует не одного диспута, а, может быть, десятков томов, десятков драк — драк, конечно, теоретических, на этом поприще. Сейчас, говоря по этому докладу, можно было бы вспомнить 18—19-й год, когда мы каждый вопрос решали обязательно во всероссийском, в мировом масштабе и старались обнять все вопросы в одном докладе. И уже тогда мне приходилось <советовать> товарищам, чересчур скачущим по вопросам, обратить внимание, что некоторые вопросы, хотя бы о грязи на Мясницкой, нужно решать в обще-Мясницком масштабе1.

Поэтому при всей заманчивой перспективе этот сегодняшний диспут имел впечатление страшного мерцания. Мне приходится сузить вопрос до рамок искусства. Здесь вот начинается то, что из вполне верных предпосылок у товарища Анатолия Васильевича, на мой взгляд, начинается колоссальная неразбериха и полное умственное неправдоподобие выставляемых им положений.

Эта неразбериха, на мой взгляд, вытекает, главным образом, из путания по-старому даже не в трех соснах, а в двух соснах — в этих соснах формы и содержания. По товарищу Луначарскому получается так — точная его формулировка: трели приходится пускать, когда нечего сказать2. Очевидно, Анатолий Васильевич предполагает, что если бы у Неждановой вместе с оперным репертуаром были бы хорошие сведения по радио-телеграфии, то ей нечего было бы заниматься этим талантом. И в свою очередь, когда товарищ Стеклов3 не обнаружит больше у себя запаса тем, он сразу перейдет на мягкое меццо-сопрано. Мы, товарищи, работники этого дела, смотрим так, что эти самые трели можно пускать только тогда, когда иного выхода, кроме высказывания именно вот этой трелью, вот именно этой самой краской, нет. Если бы я стал на точку зрения Анатолия Васильевича, что действительно дельных людей партия не может отпустить на дело искусства, правда, дальше идет оговорка — но он должен хотя бы размерами своих произведений доказать, что он вправе вырвать себя из этой общественной работы, <то> до тех пор по вопросу об искусстве я совершенно не могу разговаривать и даже позорным для себя считаю вообще звание

- 25 -

художника. Если это действительно такая вещь, которая только для развлечения дается и требуется только от тех работников, которые ничего другого дать не могут, так не лучше ли над этой белибердой — искусством — поставить крест. Нет, товарищи, с таким подходом можно подойти только к старенькому искусству, в котором нет никаких отзвуков, никакого соприкосновения с той гигантской борьбой, которую поднял рабочий класс, и не первый и не последний день должен это трубить, и знамена должны развеваться над атакующими толпами. Но, может быть, еще десятки лет будут идти для завоевания грядущей коммуны под знаменами Коммунистической партии, под знаменами Коминтерна.

Здесь работникам-украшателям, работникам, строящим эти колонны хотя бы в дни празднеств, я требую отвода такого же места, какое отводится любому работнику в любой области строительства, в области хозяйственной, в области просвещения и т. д. Товарищ Луначарский, переходя к вопросам о форме, относится к ней чрезвычайно легкомысленно. Каждый, говорит, пролетарский писатель или каждый деятель нового искусства старается сначала изобрести азбуку, найти форму, найти манеру.

Простите, товарищи, и манера придет сама. Возьмите скрипку, хорошую, добрую, старую буржуазную скрипку. Брали же мы в дни атак буржуазную винтовку и доказывали то, что хотели доказать. Но дело в том, что ни винтовка, ни скрипка не являются формой. Это в лучшем смысле технический арсенал. Вопрос формы — это вопрос организации Красной Армии, в которой должна быть винтовка. Без винтовки она выйти в бой не сумеет. А содержание это то, кого она должна бить, кого она должна разить. Без этой вот организации формы в области искусства мы не будем иметь атакующей армии, деятелей всех родов оружия в области искусства. Товарищ Луначарский начал <прочел?> глубоко интересный для меня доклад о новом в нашей культуре. Я боюсь сейчас слов о художественной культуре, потому что это суживает его рамки <рамки доклада?>. Он сказал, что на выставке АХРР имеется одна картина с лицами беспризорных детей Богородского4, на которую мог товарищ Луначарский обратить внимание и вам рекомендовать. И это результат нашей 7-летней работы. Одна картиночка! АХРРа этого года я не видел. Но можно поставить вообще вопрос — культура ли это? На это у меня особое мнение. Возьмите, например, классическую картину, уже имеющую сейчас некоторую литературу, картину Бродского «Заседание Коминтерна»5, и посмотрите, до какой жути, до какой пошлости, до какого ужаса может дойти художник-коммунист. Я мотивирую это. (Голос сверху: «Где желтая кофта и цилиндр?») Я продал другому 10 лет тому назад. (Голос: «Кому?»)Мариенгофу. Извините, товарищи, но я не могу видеть никакой разницы между вырисовыванием членов Государственного совета6 и между вырисовыванием работников нашего Коминтерна. Никакой разницы не могу видеть, при всем желании постоянно или, во всяком случае, часто видеть перед собою глубоко уважаемых товарищей. Далее укажу вам, товарищи, что в деле запечатления для нас фигуры, лица, всех оборотов <поворотов?> тела Владимира Ильича работа художников равняется нулю, хотя я видел, как они, сидя со мной рядом на многих заседаниях, на которых выступал Владимир Ильич, скрипели своими карандашами. А если мы обратим внимание, что дало Владимира Ильича, как он есть, — это фотография, сделанная кинематографом, это кинематограф, который уловил все движения Владимира Ильича, и этот кинематограф дает живого Владимира Ильича со всеми его чертами. Посмотрите картину того же Бродского, где Владимир Ильич стоит на фоне Кремля7, как он <Бродский> заботливо оставляет целиком весь фотографический силуэт и все фотографические детали, приписывая только фон: в одном месте фон — Москва-река, в другом месте

- 26 -

фон — бушующее море, взятое у Серова8, и максимум, до чего дошла изобретательная мысль художника, я вчера видел в конторе «Двигатель», — это портрет Владимира Ильича, который через переводную бумагу снят и только дан другой поворот, в другую сторону. Это ясно и категорически указывает, что время зарисовки, время корпения с карандашом там, где есть великолепное изображение фотографии, ушло в далекое прошлое.

В лучшем случае эти художники могут довести <искусство> до величайших образцов Рубенса, Рембрандта и т. д., но этого не может быть. Сейчас это сплошь самые бездарные, самые маленькие подражатели, никакой действенной революционной роли во всей жизни, во всем культурном подъеме нашей республики не имеющие и не могущие иметь. То же самое с театром. Анатолий Васильевич высказывает такую остроумную мысль: как же мы можем не сохранять театра в руках Ак9, когда для литературы имеется библиотека, а игру в библиотеке вы найти не можете? Вам тогда параллельно можно сказать, почему и церковь не сохранить, раз богослужения вы не найдете в библиотеке, а тексты, тексты есть в обществе драматических писателей. Это опять-таки подход к театру, на мой взгляд, неверный и очень скользкий. У нас есть репертуар, и если сейчас только две пьесы, то к концу сезона будут двадцать две пьесы обязательно, но если Анатолий Васильевич утверждает, что рабочие берут с большой охотой билеты на эти спектакли, то какой разговор может быть о новой культуре. А я утверждаю, товарищи, что любая постановка Пролеткульта на газовом заводе беспомощной пьески товарища Третьякова10 содержит в себе более новой культуры и необходимых для революции достижений, которые могут быть внесены на любые самые большие подмостки, чем в самом большом и в самом дорого стоющем, в смысле ухищрения всех футуристов, произведении.

То же самое и по вопросу литературы. Говоря о литературе, товарищ Луначарский указывает на рост пролетарских писателей и на рост т<ак> н<азываемой> левой попутнической литературы. Товарищ Луначарский упоминает о выдающемся произведении — «Барсуки» Леонова, рассказах Сейфуллиной. Если бы товарищу Луначарскому случайно попались на глаза, он может быть упомянул бы что-нибудь и из моих вещей, но не в этих рассказах, не в этих поэмах наша поэтическая, наша прозаическая, наша словесная жизнь.

Правильно указал товарищ Плетнев, что не к старым классическим образцам надо идти и в них подслушивать то, что нужно нам для сегодняшнего дня, а идти в баню, на рынок и т. д.11

Не только по своему содержанию, по оборотам своей речи, но и по самой своей форме, по подходу к литературной работе, тоже не нужно брать за образец произведения Л. Н. Толстого.

Я уже указывал на одном диспуте, что вопрос о том, чтобы прочесть сейчас «Войну и мир» рабочему это чуть ли не 70 часов рабочего времени составляет12. Даже по форме писание этих вещей нужно изменить, чтобы их можно было читать, чтобы они были вещами сегодняшнего дня. И, конечно, в огромной 100-тысячной, миллионной корявой корреспонденции рабкоров, при всей ее плохой словесной отделке, мы больше найдем нового, чем в произведениях литературных, таких, как <произведения> Сейфуллиной.

Товарищ Луначарский в кулуарах говорил, что товарищ Брик пустил нас по этой самой наклонной плоскости, но вместе с тем не дает ни малейших поводов для вдохновения, и если я, Маяковский, иногда пишу более или менее удачные вещи, то только преодолевая эти цепкие тенета производственного искусства. Товарищи, наши лозунги производственного искусства отнюдь не исключают работы высшей инженерии, дальнейшей прикладной работы из всех ее открытий.

- 27 -

Но только такая работа имеет право на существование, только те открытия, из которых можно делать в дальнейшем практические выводы.

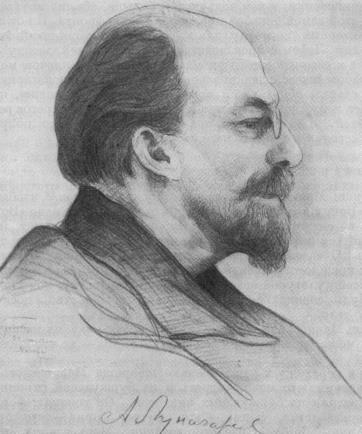

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Автолитография И. И. Бродского, 1920 г.

Музей Революции, МоскваКонечно, само собой понятно, вот моссельпромовская работа моя или моих товарищей, эта работа кажется принижающей высокие поэтические таланты с длинными волосами, в бархатной разлетайке художника. Для меня же, товарищи, по своему поэтическому подходу, по самой организации словесного материала эти работы являются прямым выводом из всей предыдущей инженерно-поэтической работы. Вот только, товарищи, при таких ошибках, при таком невнимании к вопросам формы, к вопросам производства, вернее, от производства, мог товарищ Луначарский обойти молчанием это, правда, в конце извинившись, что не затронул такого вопроса, как вопрос о Лефе. Леф, разумеется, это не группка и не шайка, это Леф. Я уже товарищу Луначарскому сказал, что живой Леф лучше, чем мертвый Лев Толстой. Вот только при таких условиях можно было обойти молчанием Леф. Леф — не группка, течение Леф это всегдашняя тенденция, всегдашняя борьба форм, обусловленных, конечно, переменой всей своей экономической базы, постоянная борьба новых форм с формами отживающими, с формами отмирающими.

- 28 -

И каждый раз, когда приходится ставить вопрос об искусстве, будет ли это демонстрация в нашей плоскости, будет ли это театральная постановка, будет ли это выставка, как сейчас парижская выставка, работу Лефа не только нельзя обойти молчанием, но нужно признать, что это есть почти единственно новая область искусства, конечно, новая, что дала советская Россия. Правда, скажут: «А Пролеткульт, а пролетарские писатели?» Каждый из вас, товарищи, знает, что эти организации при самом своем возникновении, и чем дальше тем больше, <были> внутренне раздираемы вот этой самой борьбой правого и левого фронта. И вот сейчас наиболее характерным, по-моему, для этого года является вновь закипающая борьба между Лефом с производственной тенденцией, между Лефом, который ищет в своем плече точек соприкосновения с плечом молотобойца, с плечом работающего в любом заводе, в любом цехе пролетария, и возвращением к старым образцам, к контрабандному проведению, протаскиванию старого ненужного искусства под видом новых портретов революционных деятелей. Я бы просил товарища Луначарского вопрос о Лефе поставить сегодня и дать на него свой ответ.

Луначарский:

...Товарищ Маяковский сказал, что нужно 90 часов13, чтобы прочитать рабочему «Войну и мир». Я не скажу, что непременно надо «Войну и мир» читать. Я не скажу, чтобы всё на зубок знал пролетариат, но, в конце концов, учиться надо. Если он хочет быть писателем и боится такой вещи, как читать 90 часов, как же выполнять завет Ленина — овладеть всей культурой прошлого? Очевидно, строить культуры он не может. Конечно, овладеть всей культурой невозможно одному человеку, но если ты выбрал какую-нибудь специальность, например писательство, досконально и знай свое дело.

Товарищ Маяковский говорит, что, не тратя никаких часов на то, чтобы читать, можно писать, а я утверждаю, что это — не что иное, как демагогия.

Теперь я перехожу к утверждению товарища Маяковского по поводу моего сравнения, что можно играть и на буржуазной скрипке, так же, как мы стреляли из буржуазных винтовок. Он говорит: форма не есть орудие производства, форма — это другое, форма — это организация Красной Армии. Да будет известно товарищу Маяковскому, что у нас на нескольких съездах шел вопрос о том, как организовать нам нашу Красную Армию — по-новому, по-пролетарскому, или на тех же основаниях, на каких строится буржуазная армия, и мы пришли к убеждению, что, если мы отвергнем буржуазную форму и будем выдумывать свою, то будем биты. (Аплодисменты.)

Совершенно то же самое и с пролетарской литературой.

Я не имел в виду говорить о Лефе. Я говорил о тех молодых писателях пролетарских, которые возьмут перо, возьмут чернильницу в руки и задумаются: как же быть? Перо буржуазное, чернильница буржуазная. И мучили себя: как писать — прозой писать или стихами писать? Буквально мучили себя на моих глазах. — Да плюньте, у вас есть сюжет? — Да, есть. — Так возьмите тот язык, на котором мы с вами говорили сейчас, а если хотите сделать возможно более ясным, понятным, то учитесь у таких писателей, которые были понятны для всех, поучитесь у классиков, которые дали такие идеи, дали высокие сюжеты, — вы наверное тогда найдете возможность понять свой язык.

Если же вы очень оригинальны и это вам не подойдет, — очевидно, форма еще к вам придет. Если у вас содержание есть, а формы нет, начинайте с содержания.

- 29 -

Так что мы прекрасно знаем, что форма определяется содержанием. И напрасно нас товарищ Маяковский будет учить по-другому. Это есть чисто марксистское положение. Что диктует вся диалектика, сущность классовых отношений? Известная стадия развития была, она дает определенные мысли, определенные революции, определенные отношения, которые не могут выразиться иначе, как в соответственных формах.

Товарищ Маяковский не понял того, что я говорил. Он говорит, что, исписавшись, Стеклов, пожалуй, будет колоратурные статьи писать. Если бы не было содержания, постарался бы писать красиво. Кто не знает, что за красноречием скудоумие прячется.

Владимир Ильич не только не почитал высокого красноречия, а даже боялся, когда что-нибудь изложено очень красноречиво, то тут нет настоящей сущности. Сам Владимир Ильич бывал иногда вдохновенно красноречив, но у него это красноречие диктовалось содержанием. Вы думаете, Владимир Ильич когда-нибудь думал о том, в какой бы форме свою речь построить, или о каком-нибудь ораторском искусстве? Никогда не думал, а фактически был величайшим оратором своего времени. Почему? Потому что у него было новое содержание, и это новое содержание давалось в величайшей простоты форме. Над формой, как таковой, начинают работать тогда, когда не имеют содержания.

Если Маяковский говорит, что они работают над формой, они пускают эти трели только тогда, когда иначе нельзя выразить, то это значит, что разговор о формализме есть клевета на самих себя, что на самом деле о форме, как оторванной от содержания, они сами считают постыдным думать. Так и должны они сказать: у нас форма определяется целиком содержанием.

Если бы он так сказал, все было бы ясно. Форма — есть внешнее, а содержание — внутреннее, и там, где нет этого внутреннего, там форма пустопорожняя, и начинается ее чрезвычайно сложное, чрезвычайно утонченное разложение за отсутствием содержания. Как только какой-нибудь класс переставал иметь содержание, на первый план выступал формализм. Вы помните как кончилась китайская поэзия. Все кончилось тем, что содержание исчезло, осталась одна форма, и тогда началось сложное угасание и наклон к заумному. Этим же отличался буржуазный декаданс. Маяковский имел несчастье начать во время буржуазного декаданса, но имел счастье выйти из него, — пролетариат его выручил. Он становится все больше и больше на твердую почву, но ему нужно совсем забросить, то, что ему внушил буржуазный декаданс.

Теперь относительно живописи несколько слов. Когда товарищ Маяковский говорит, что картина Бродского ничуть не лучше зарисовки членов Государственного Совета и т. д., что вообще портреты нам ничего не дают, он отчасти прав. Но в каком отношении он прав? То, что я отметил, — наши художники, имеющие большие крупные общие достижения, еще не доработались и не завладели настолько этим моментом, не доработались настолько, чтобы картина вырисовывалась из их души, из всего их сознания. Но сказать о портретной живописи так, как сказал Маяковский, что кинематограф сейчас все и больше ничего, — это большая живописная некультурность, которая вызвана декадансом этого искусства в буржуазную эпоху. Пролетариат должен принести нечто новое, сказать, что художественный синтез — в портрете, когда человек изучает множество сюжетов, изучает характерное и затем из этого характерного конструирует определенного человека, не человека в определенный момент, а человека в самой внутренней сущности его, — никакая фотография, никакой кинематограф этого не даст. Фотография дает случайный момент, и только художник может синтезировать и дать настоящий образ человека.

- 30 -

Это не значит, что фотография и кинематография не являются большим культурным достижением и что в этом направлении не нужно работать. А поэтому у них имеется своя школа, знаменитая школа супервенистов. Может быть, они что-нибудь дали в смысле образа Ильича? Но он говорит о картине Бродского. Чем он кроет тут? Он говорит, что все это еще большая ерунда, а мы можем вас крыть только фотографией. Т. е. мы выдохлись, у нас нет искусства и вместо искусства идет техника. Фотографический аппарат будет работать за нас.

Я думаю, что все-таки аппарат, который в нашем мозгу, гораздо выше фотографического аппарата и синтезировать, мыслить и чувствовать может только он. А картина не есть только химически обработанная пластинка, а это есть огромный акт социально-психологического творчества.

Затем Маяковский говорит, что если академический театр нужно сохранить, то мы должны и церковь сохранять. Мы и сохраняем. Все богослужение в церкви не имеет значения, но все старинные иконы сохранены, церковное пение в виде капеллы сохраняется, и сохраняем их с разрешения и даже по настоянию пролетарского правительства. По крайней мере, когда в Ленинграде в революционную эпоху в 1918 году я выводил эту капеллу на заседания перед пролетариатом, который тогда голодал, она пела, наряду со светской музыкой и революционными песнями, и церковные песнопения. В них столько тоски и порывов неясных. Это — народное творчество, которое корнями уходит в глубь тысячелетий, и, конечно, пролетариат не может этого выбросить. И тогда выступления этой капеллы встречались аплодисментами, а концерты эти сделались любимейшими.

Так что мы сохраняем и церковь, а то, что в ней не годится, выбрасываем. Помните, Владимир Ильич, когда нападали на старую школу, говорил: не забудьте, что там много и хорошего, что нужно сохранить. Конечно, с церковью худшее в том, что она является дурманом, отравляющим сознание народа, и с нею надо быть особенно осторожными. Но если товарищ Маяковский хочет с этого конца крыть, то он должен хорошо знать, что мы и церковь сохраняем и что нам и в голову не пришло, что церковные здания XII—XVI вв. нужно уничтожать. Товарищ Маяковский писал когда-то, что Растрелли — расстреливай, но ведь он это только для красного словца, на самом деле он этого не думал.

Я думаю, что заявление, что самая беспомощная пьеска, разыгранная где-нибудь на заводе, выше, чем самая лучшая пьеса театра, — это тоже демагогия. Я прежде всего обращаю внимание, что, если бы это было только разногласие со мною, это было бы не так важно, но это антиленинская фраза. Ленин говорил: не будьте комчванными людьми, которые страдают комчванством и думают, что разрешение всякого вопроса у нас лучше и выше, чем в буржуазной культуре. Это неправда. Если стать на такую точку зрения, то кроме комчванства ничего не получится. Вот если бы Маяковский сказал, что новая пьеса наполнена новым содержанием и будет для нас важнее, я бы с ним согласился.

Еще относительно роли искусства. Когда товарищ Маяковский начинает нападать, что я недооцениваю искусства, и начинает поучать, что искусство необходимо для жизни партийной и т. д., это просто смешно. Всякий, кто мало-мальски читал мои сочинения, знает, что, когда товарищ Маяковский полубеспредметное искусство, мычание признавал, я уже говорил о социальном искусстве. (Аплодисменты.) Когда Маяковский под зловредным влиянием своего демона Брика заявляет, что искусство кончено и идет на производство вещей, он действительно наносит искусству предательский удар в спину. Он старается подчеркнуть то, что это высшая инженерия. Очень легко этот софизм разрушить о высшей инженерии, но сейчас нет времени.

- 31 -

Я-то именно и отстаиваю точку зрения, что искусство есть огромной важности социальное служение. И если я сам сказал, что нам нельзя бросаться художниками, потому что они не коммунисты, и что художники отбираются по политическому признаку, то это потому, что прежде, чем отпустить на работу в области искусства коммуниста, нужно подумать, можно ли, потому что каждый из нас в строю стоит, как солдат на своем посту. Это не есть принижение искусства. Если из не коммунистов выработаются крупные художники нам на помощь, то мы должны радоваться. И мы не должны удивляться, что их больше, чем из коммунистов, потому что коммунисты — люди политического строительства и практического строительства.

Во время революции нам мешает искусство не только потому, что искусство требует продолжительного времени, а потому что самые лучшие люди идут на расстрел, на борьбу, на театр военных действий, а не на театральные подмостки. Вот почему. Поэтому я сказал, что коммунист еще должен доказать, что он действительно талантлив, чтобы оправдать уход свой с административного, военного или просветительного поста, чтобы быть художником. Между тем, человек, не принадлежащий к коммунистической партии, гораздо более свободен, а поэтому оттуда, из беспартийных, может больше выходить художников. В этом смысле широкая народная масса вне партии может сделаться нашим союзником. Может, если будет соответственно влиять. Конечно, если из коммунистов выйдет такой крупный работник как Демьян Бедный, то кто может помешать Демьяну Бедному писать. Кому придет в голову сказать, что пусть он займет пост председателя уисполкома. Я, напротив, на съезде пролетарских писателей настаивал, что, может быть, нужна какая-нибудь особая комиссия, которая должна отмечать самые удачные труды, чтобы она могла решать, дать ли ему возможность писать.

Товарищ, положим, заявляет: «Я поэт, я драматург». — Тебя отпустили на год, и если ты за это время сделаешь большие успехи, этот отпуск можно продолжить. Если же нет, то заставить как-нибудь отработать этот год.

Теперь о Лефе. Я вначале уже сказал, что не говорил в докладе своем о морали, о клубе, о раскрепощении женщины, потому что время по́зднее и я хотел дать возможность говорить оппонентам. Но о Лефе я не говорил сознательно: во-первых, я об этом не один раз уже говорил, а во-вторых, Леф вообще уже почти отжившая вещь. Я извиняюсь перед товарищем Маяковским, но пока товарищ Маяковский лефист, он уже отсталый тип. Он был прав, когда хотел посадить на одну ладонь имажинистов и другой прихлопнуть. Но теперь Леф повторяет зады, он не идет вперед, он потерял темп жизни. Нам же теперь нужно внимательное изучение жизни — это на первом плане, — в синтетическом, сжатом убедительном изложении уметь это описать. Вот почему наши новые писатели, самые новые, последние, те, которые делаются сейчас властителями дум читающего человека, они все идут в деревню, идут в низы народа и учатся. Несомненно, учатся и у классиков и народников, и не могло быть иначе. Товарищ Маяковский и его друзья вышли из эстетической культуры, из культуры пресыщенной буржуазии, которая искала новых фиоритур, почти фокусничества, чрезвычайного оригинальничанья. Она стояла на этой позиции. Очень многие товарищи Маяковского так и остались, застряли в буржуазном лагере, а он сам из него вышел, но эту привычку к такой формальной постановке вопроса он принес к нам сюда. И когда к нам пришел новый читатель, который сказал: «Мне прежде всего важно разобраться в окружающей жизни, выяснить клокочущие во мне чувства, отдать себе отчет в том деле, которое мне предстоит, в путях, которыми мы к этому пойдем», — то они почувствовали, что у них этого запаса нет. Все — и художники их и поэты —

- 32 -

заявили: «Мы с тобою, пролетариат, но этого мы не можем. Мы не идеологи, а мастера, которые могут делать вещи. Заказывай нам, и мы будем делать плакаты, карнавалы, знамена и т. д. Добросовестно будем делать. В этом-то и заключается подлинное искусство». Никто из них не мог говорить о действительности, которая вокруг нас трепещет, ни <но?> супрематисты и безобразники искали уже сюжетов. Между <тем> художники из Лефа стали говорить таким образом: «Мы рекламируем Моссельпром, — это все, что мы можем рекламировать, и нам это делать не противно. Мы это делаем с серьезным чувством в том отношении, что это сложное сооружение необходимо для партии с точки зрения рекламы ее идей». (Аплодисменты.) Старались произвести впечатление, что это искусство, что это поэзия, что это живое дело, что это выражение кипящих в голове мыслей. Почему они это делали? Потому что чувствовали себя слабыми, так как пороха у них было мало. Тем не менее, отдельные поэты, как Маяковский, Асеев, доходили иногда до высокой поэзии, но туманной, так что ее нужно было сначала переводить. А потом шли целые страницы просто набора слов, которые буквально были бредом сумасшедшего. Есть некоторые очень оригинальные писатели, например, целый ряд писателей, вышедших из недр революции, как, например, серапионовцы. А затем появляется полусменовеховец Замятин и другие, которые определенно заявляют, что нам наплевать на <идеологию>, мы чистые мастера. Они еще отдали дань <пропуск в стенограмме> революции, которую якобы похоронили, и именно роднили с теми россказнями о чисто формальном мастерстве, которое может быть приложено внешне к работе над вещами, но никак не может быть психологическим.

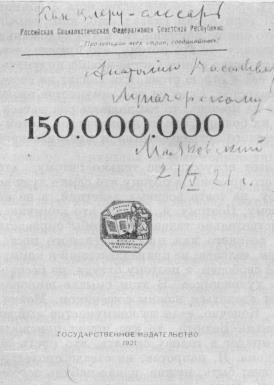

ПОЭМА «150 000 000»

С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ

МАЯКОВСКОГО А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

«Канцлеру — слесарь. Анатолию Васильевичу Луначарскому Маяковский.

21/V 21 г.»

Собрание Н. А. Розенель, МоскваА теперь новое поколение с Леоновым во главе пришло и начало говорить необыкновенно сочным народным языком, с чудеснейшим русским

- 33 -

пейзажем, живо и по-новому, потому что остро схвачено, с целой серией типов, среди которых мы живем, с изображением громадных социальных конфликтов, с изображением их внутренней пружины. Это целые социологические трактаты в захватывающей художественной форме. И вы думаете, что перед восходом этой солнечной, такой новой литературы кто-нибудь будет еще говорить о Лефе! Пожалуй, о Бабеле, который сам сюда немножко подходит, но иногда ужасно закручивает свой рассказ формальными увлечениями, так что роняешь книгу. А здесь необычайно честное отношение. Почему такое честное отношение? Потому, что чувствуешь, что художник себя не насилует, потому что у него огромное содержание.

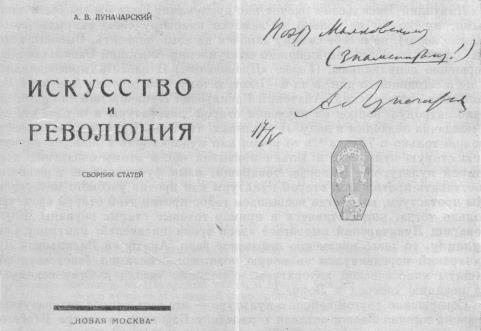

СБОРНИК СТАТЕЙ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО «ИСКУССТВО И РЕВОЛЮЦИЯ»

С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ МАЯКОВСКОМУ, 1924 г.

«Поэту Маяковскому (знаменитому.) А. Луначарский. 17/V»

Библиотека-музей В. В. Маяковского, МоскваПусть рассказывает нам товарищ Маяковский, что он очень скоро найдет <пропуск в стенограмме> плечо к плечу молотобойца <пойдет плечом к плечу с молотобойцем?>, они <его слова?> останутся мертвыми в полном смысле слова. Они сидят там в лефовской лаборатории и придумывают новые лефовские пути. А эти люди, которые выдвинулись теперь как новые писатели? Возьмем Леонова. Он всю Русь обошел, да какую Русь! Послереволюционную. Он принес огромное содержание и старается его осознать, понять сам. Он молод, он жаждет прийти к положительным выводам. Не всегда ему удается это, много страшного он встречает, но он гребет против течения. Он честно изображает все ужасы жизни, но старается не ослабить свою веру в партию, в проснувшийся народ. Это интересно, это живо, это прекрасно, и перед этим даже лучшие произведения Лефа побледнели по отсутствию в них реалистического материала. Вот почему о Лефе я не говорю, а о Леонове говорю. Если говорить о новой реалистической литературе, развивающейся на почве революции, это есть сегодняшний день и завтрашний день. И если Леф хочет жить, то должен

- 34 -

помнить, что ликвидировать себя не стоит, но ему нужно суметь самокритиковать. Он ликвидировал систему супрематизма, систему кубизма и перешел к фотографии и кино и говорит, что это высшая инженерия. Он прячется за слова, когда из-под этого прет то содержание поэм Маяковского, которые мы читаем.

В изображении похорон Ленина мы видим, что живой человек выскакивает уже из всей этой лефовской формы, и не надо это останавливать. Не только Лев Толстой умер, но и Леф ваш умер. Пришло то, чего мы ждали и к чему призывали вас, пока пришло еще только в литературе. В живописи нет, в музыке нет, но в литературе пришло: широкая и глубокая реалистическая литература.

Это течение один из товарищей-марксистов, критик, между прочим, формулировал таким образом: основной доминирующей чертой литературы за последние годы является курс на социальный реализм. Это то, чего мы ждали. Но это сразу пришло в такой блистательной форме, что, пожалуй, так скоро осуществления наших идеалов мы еще и не ждали.

Я в скором времени прочту особый доклад, специальный, о достижениях новой реалистической литературы. Я прочитал целую серию этой литературы, которой мы вправе гордиться. Мы вступаем в расцвет литературы. Леф должен это понять, свою квартирку на замок замкнуть: они отжили. Они должны или пойти на выучку к классикам, или научиться новому реализму.

Маяковский:

У меня не было никакого желания сражаться с товарищем Луначарским, но он, как докладчик, имеет последнее слово и кроет меня. Если мы собрались сегодня для выяснения некоторых литературных вопросов, то, может быть, разрешите мне еще минут пять.

Анатолий Васильевич рисует нас дурачками. Если бы мы были таковыми, нужно бы не только на замочек квартиру свою закрыть (голос: «Давно пора»), но и себе самому замочек на язык повесить. Выводы, которые сделал из моего сегодняшнего выступления Анатолий Васильевич, совершенно неправильны. (Голос: «Правильны».) Я на 70% присоединялся и не с сегодняшнего дня, а за 6—7 лет, к тому, что говорил Анатолий Васильевич Луначарский. Анатолий Васильевич Луначарский в самом начале затронул вопрос об изучении старой литературы и о том, что мы с кондачка подходим к делу. Я указывал, что Льва Николаевича прочесть можно только в 72 часа14, в то время как нужно вдоль и поперек изучать всю старую культуру, и Ильич призывал нас к этому овладению всей старой культурой. Никогда, товарищи, язык футуриста не повернется восставать против этой старой культуры как против учебного материала. Мы протестуем, мы всегда возвышаем голос против этой старой культуры только тогда, когда ставятся в пример готовые старые образцы. Когда товарищ Луначарский выдвигает здесь троих писателей, например Сейфуллину, то здесь неизменно лефовское дело. Анатолий Васильевич Луначарский передвинулся на новую позицию: с позиции безоговорочной защиты классической литературы, с позиции «назад к Островскому» — на позицию «вперед к Лефу».

Совершенно другой вопрос о культуре — это есть вопрос литературных скачек: сегодня Леонов остался в хвосте у Ба<беля>, а завтра Б<абель> остался в хвосте у Леонова. Разве за это время мы не должны были отучиться от авторского самолюбия? Это одно из главных достижений, которым могут все авторы за это время гордиться.

Дальше, товарищи, речь шла об этом формализме. Ну разве когда-нибудь кто-нибудь из лефовцев утверждал, что мы плюем на содержание и что вопрос словесных выкрутас для нас является вопросом развития литературы?

- 35 -

Всегда, как товарищ Луначарский констатирует, содержание прет из всех так называемых футуристических работ. Почему это происходит? Мы стыдливо не уходим за спину этого самого содержания и не начинаем бить формальным. Мы утверждаем, что содержание носится в воздухе, что оно есть, что сотни тысяч тем, положений, задуманных романов, грандиозных живописных композиций имеются в каждой голове, тем более в голове молодого 26-летнего юноши, прошедшего всю Советскую Россию вдоль и поперек и перенесшего на своих плечах войну и т. д. Вопрос заключается в том, чтобы развязать косноязычие, чтобы высказать этот самый интересный материал автору. И вот в чем наша помощь в литературной работе. Вот в чем наша помощь. И так называемый формализм на самом деле это есть производственная теория, это есть помощь в работе каждому, кто имеет колоссальное содержание. Конечно, каждый лефист отрицает всякое слововерчение, всякую формалистику ради формалистики. И только во имя этого не с сегодняшнего дня Леф расстался с супрематистами, кубистами и т. д.

Я убежден, что моя сегодняшняя речь встретится всем в сотнях стихов, в сотнях романов, в сотнях новых постановок на любой театральной сцене.

Луначарский:

Я не буду отвечать на много очень полезного и приятного, что говорил товарищ Маяковский, а в будущем, я думаю, что в нем все изменится.

Но относительно Лефа не в том дело, что с позиции — к классикам я передвинулся на позицию — вперед к Лефу. Моя мысль совершенно ясна. Я говорил, что для того, чтобы литературная работа могла идти вперед, ей нужно на кого-нибудь опираться. На кого? Кто является для нас самым близким и приемлемым? Классики и народники. А не говорил я, например, что символисты или декаденты, или Леф или футуристы. По какому же пути идет Леонов? Почитайте какой-нибудь роман Горького или Успенского или какое-нибудь классическое произведение, хотя бы такую старую вещь, как «Записки охотника», и вы увидите здесь непрерывную линию. А есть что-нибудь у Леонова, что бы он позаимствовал у символистов или футуристов? Ровно ничего.

И если товарищ Плетнев заявляет, что бытовые пьесы должны занять серьезное место в нашем театре, то я опять повторяю: всякий драматург сделает великолепно, если внимательнейшим образом прочтет Островского. Он может получить от него прекрасный урок не для рабского подражания, а чтобы отсюда идти вперед.

Вот мы теперь собираем весь прошлый научный материал. Но если мы найдем не менее хорошие материалы, которые оставили нам классики и народники, мы должны ими воспользоваться. Но не у Лефа, я это утверждаю, и жизнь теперь это оправдывает.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Вероятно, об этом же вспоминает Луначарский: «Несмотря на то, что я сильно поспорил с Влад. Маяковским, когда он, перегибая палку, начал доказывать мне, что самое великое призвание современного поэта — в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице, в душе я был им очень доволен. Я знаю, что Маяковского в луже на Мясницкой улице долго не удержишь, а этот почти юношеский (ведь Маяковский до гроба будет юношей) пыл и парадокс гораздо приятнее, чем та форма „наплевизма“ на жизнь, которой является художественный формализм при какой угодно выспренности и жреческой гордыне» (Катанян, стр. 183).

2 Имеются в виду слова из доклада Луначарского: «Несмотря на все мое огромное уважение к искусству, я могу сказать, что в нынешнее время коммунист должен еще доказать, что ничем лучшим не может заняться, как искусством». И в другом месте: «У нас другая громаднейшая работа, и надо, коммунисту в особенности, доказать, что он ничего не может сделать, как заняться искусством — только тогда его направлять в область искусства».

- 36 -

3 Ю. М. Стеклов — редактор газеты «Известия», историк и публицист.

4 Луначарский высоко оценил картины Ф. С. Богородского из серии «Беспризорные», впервые экспонированные на 7-й выставке АХРР.

5 Монументальная картина И. И. Бродского «Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна» (1920—1924) получила широкий отклик в печати и вызвала горячие споры о путях социалистического искусства. Выставки этой картины были организованы в Москве (1924), а также в Ленинграде, Перми, Свердловске и Краснодаре (1925).

6 Речь идет о картине И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 г. в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1901—1903), исполненной при участии Б. М. Кустодиева и И. С. Куликова.

7 Картина И. И. Бродского «В. И. Ленин на фоне Кремля» (1923).

8 Имеется в виду фон в картине В. А. Серова «Петр I» (1907).

9 Так называлось Управление академических театров.

10 Пьеса С. М. Третьякова «Противогазы» была поставлена в 1924 г. актерами Пролеткульта (режиссер С. М. Эйзенштейн).

11 Выступая в прениях, председатель Пролеткульта В. Ф. Плетнев сказал: «Анатолий Васильевич говорит пролетарскому писателю: ты бери классиков, у них учись писать. А мне хочется напомнить Пушкина. У кого предпочитал он учиться языку? У просвирен. Ходил по церквам, просфоры покупал и разговоры разговаривал. А нашему пролетарскому писателю не вредно было бы зачастую, — если он не прочитает ценных классических произведений, которые могут ему подсказать, как нужно писать, и он не напишет, как там написано, — вот пойти прямо туда, в этот низ, и там слушать это изумительное, нам еще не знакомое совершенно».

12 На 1-й конференции пролетарских писателей 9 января 1925 г. Маяковский говорил: «Мало того, что Толстой должен иметь колоссальное количество времени, чтобы написать „Войну и мир“, мало этого, нужно установить еще, сколько рабочих часов должен затратить рабочий на чтение „Войны и мира“. Призадуматься над этим вопросом надо обязательно» (ПСС 1939, т. II, стр. 525—526).

Об этом см. также в статье В. О. Перцова «Объем художественного произведения и бюджет времени русского рабочего» («Альманах Пролеткульта», 1925).

13 Так в стенограмме.

14 Так в стенограмме.