- 19 -

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСПУТЕ

О ДРАМАТУРГИИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

26 НОЯБРЯ 1920 г.Публикация А. В. Февральского

Диспуте о драматургии А. В. Луначарского, состоявшийся в Москве, в Доме печати 26 ноября 1920 г., был вызван рецензией П. М. Керженцева «Драматургия тов. Луначарского», помещенной в «Правде» (от 20 ноября 1920 г., № 261) в связи с изданием пьес Луначарского «Оливер Кромвель», «Маги» и «Иван в раю». П. М. Керженцев писал:

«...„Оливер Кромвель“ — пьеса историческая. Автор восхваляет Дантона английской революции — Оливера Кромвель и посрамляет ее Маратов — левеллеров (см. особенно картину 6-ю). Это настоящий гимн политическому соглашательству и суровое порицание коммунистическим настроениям эпохи.

„Маги“ — пьеса мистическая и философская <...>. И если расшифровать эту символику, то мы получим типичную мелкобуржуазную, анархистскую философию, которая готова принять весь мир и равно благословить и правую и левую стороны, и коммунизм и белогвардейщину, и Ленина и Врангеля.

„Иван в раю“ — пьеса религиозная <...> под влиянием большевистской пропаганды Ивана, попавшего в рай, сам достопочтенный Иегова и Христос раскаиваются в своих прегрешениях и отказываются от своей божественной власти в пользу народа <...> Странно, каким образом нарком, руководящий коммунистическим просвещением Советской России, проповедует в поэтической форме реакционные идеи <...>. А. В. Луначарский (см. предисловие к „Магам“) заявляет, что идеи, которые он проповедует в своих пьесах, часто не являются элементами его миросозерцания <...>, А. В. Луначарский считает нужным быть верным коммунистическим идеям, поскольку он выступает как политический деятель, и находит для себя вполне допустимым проповедовать совсем противоположные идеи, как скоро он берется за перо драматурга...».

Диспут открылся докладом Луначарского «Комментарии к моим драмам».

«...Цель моего сегодняшнего доклада, — говорил Луначарский, — стремление увериться, действительно ли в самых формах моих пьес есть что-то такое, что представляет из себя порок, заслуживающий осуждения, действительно ли в методах выполнения этих драм есть что-то непонятное, или — вина падает на непонятливость, а не на непонятность <...> <Кромвель> — самый настоящий революционер, но революционер XVII века. Пусть левеллеры нам ближе по своим идеалам, но они не чувствовали исторического этапа, как чувствуем его мы...».

О «Магах» Луначарский сказал: «Мистическая оболочка, вся символика — внешняя одежда, под которой скрывается определенно реалистическая мысль <...> Имеет право поэт написать такую картину воскресения мертвых, где Врангель благодарит Ленина за то, что тот „искупил его душу“? Поэт — имеет, публицитт — не имеет».

Луначарский говорил, что его Иван («Иван в раю») «перерос и старого и нового богов <...> И остается одна идея — вечного движения, вечного роста человеческой психологии <...> И пусть я согрешил, но в грехах своих я упорно

- 20 -

не каюсь!» — закончил он свой доклад (цит. по отчету в журнале «Вестник театра», № 76—77 от 14 декабря 1920 г., стр. 16—19).

С ответом Луначарскому выступил П. М. Керженцев, в основном повторивший в развернутом виде положения своей рецензии. Затем состоялись прения, в которых участвовали писатели: В. Я. Брюсов, Маяковский, В. Б. Шкловский, артист А. А. Мгебров, режиссер А. Я. Таиров, драматург и теоретик В. М. Волькенштейн и др.

Невыправленная стенограмма диспута (качество стенографической записи неудовлетворительное) хранится в Отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР (II, 23 1).

Товарищи, обычно положение ораторов, выступающих против Луначарского, крайне невыгодно: или Луначарский поспешно исчезает по необходимому делу, или оратору не дается ответ, или Луначарский получает последнее слово как докладчик, и бедному оратору не поздоровится. Я, как испытавший коготки Анатолия Васильевича, не хотел бы повторения, но я думаю, что его коготки будут милостивы, потому что то, что говорил Луначарский, любому может показаться: позвольте, это говорил футурист самый настоящий, но не тот футурист, как впоследствии я вам докажу, который подразумевается мною, а тот, который с общей точки зрения считается футуристом. Ведь сейчас, в свете газет, в свете нашего сознания, чем является борьба между правым и левым течениями, которые объединены названием футуристов, и между властью? Власть говорит нам: вы закоснели в своем индивидуализме, а мы являемся новым классом, который имеет богатейшее содержание в прошлом и еще более богатейшее содержание в будущем. И лукавые футуристы отвечают: помилуйте, не есть ли то, что вам в нас кажется непонятным, не есть ли это признак вашей непонятливости? В доказательство Луначарский говорит: я читал свое произведение рабочим, и оно было ими одобрено. В то же время, какой-нибудь молодчик вроде меня возьмет с Обуховского 20 человек, да соберет подписи, что пьеса понята1. На это <В ответ на это?> нас опять кроет власть: вы вертитесь как белка в колесе, ведь нам необходимо искусство содержательное. Но футуристы говорят: зачем нам содержание? Вот и Анатолий Васильевич сегодня, по крайней мере по отношению к Платону Михайловичу2, встал на такую же незавидную позицию футуризма. Недаром художники левого направления его поддержали. Таиров радуется словам, радуется бессодержательности: позвольте, любая пьеса может быть поставлена на сцене; что́ мне, что вы видите в «Благовещении» попагит3, — и никакой комар носа Таирову не подточит. Волькенштейн говорит: что делать, если у меня стихия в душе поднимается. Что же ему ответить: спасайтесь, как вообще спасаются от стихийных бедствий.

Но, товарищи, в чем же дело? Я должен сказать, что и точка зрения Платона Михайловича меня не удовлетворяет. Не рассматривайте мое сегодняшнее выступление, как выступление ведомственное4, — мне определенно кажется, что тут нет разницы в точке зрения. Несколько коммунистов задрались между собой о поэзии. Я вам охарактеризовал два момента, в которых находится левое искусство. Кто не верит, может обратиться к стенограмме, где мы, ложные футуристы, оказались в неблаговидном разряде смердящих трупов5. Если в области поэтической я не нахожу никакой точки опоры, они правы, потому что, будучи правительственной властью, они запрещали всё, что было от футуризма6, и я, поэт Маяковский, лично убедился в этом. Анатолий Васильевич говорит: постойте, куда вы бежите, а сон, а образ?7 Нет, уж если вы, товарищ Луначарский, свернули нас с этого пути, то будьте любезны не покидать нас. Мы признаём: к черту индивидуализм, к черту слова, переживания, мы если не можем себя фактически осознать, то мы свои идеи и слова

- 21 -

подчиняем, даже можем от своей собственной личности отказаться. Волькенштейн сказал, что поэта нельзя принудить. Вы ошибаетесь: поэта нельзя принудить, но сам себя он может принудить.

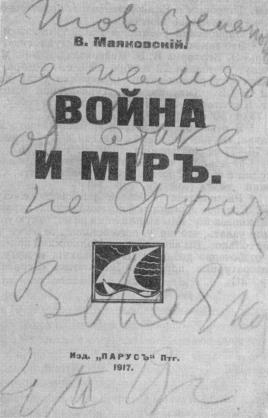

ПОЭМА «ВОЙНА И МИР»

С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ

МАЯКОВСКОГО В. Ф. СТЕПАНОВОЙ

«Тов. Степановой на память об атаке

на Фриче. В. Маяковский.

4/III 19 г.»

Собрание В. Ф. Степановой, Москва.Анатолий Васильевич в своей беспощадной критике, что все девицы на нас пальцами показывают, не заслужил себе полемической пощады. Анатолий Васильевич является наркомпросом, но те взгляды, которые он проводит в области искусства, это все-таки не те взгляды, которые он проводит в политической области, и если бы эти взгляды проводились им в другой области, это несколько удивило бы, шокировало бы ЦК партии. Это мне безразлично, но такой сладкий, правильный футуризм находит выражение и в идеях товарища Луначарского и в его произведениях. Чем же эта футуристическая орава хуже?

Нет, Анатолий Васильевич, с точки зрения идеологической правильно это или неправильно, но, как человек искусства, как профессионал, а не как Волькенштейн, я утверждаю, что с точки зрения искусства современного, пытающегося стать на коммунистические рельсы и вместо мистики рассматривающего свое дело как производство, — и то, что говорил Луначарский, и то, что говорил Керженцев, — пустяки8.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Говоря о собирании подписей, «что пьеса понята́», Маяковский, очевидно, имеет в виду чтения «Мистерии-буфф», которые он устраивал в конце 1918 г. для петроградских рабочих.

2 Платон Михайлович — П. М. Керженцев.

- 22 -

3 «Благовещение» — мистерия французского поэта П. Клоделя, поставленная А. Я. Таировым в Камерном театре; премьера состоялась 16 ноября 1920 г. — Попагит — поповская агитация.

4 Маяковский работал в РОСТА, которым руководил Керженцев.

5 Это замечание относится к выступлению Луначарского на диспуте о постановке «Зорь» Э. Верхарна В. Э. Мейерхольдом и В. М. Бебутовым в Театре РСФСР Первом (диспут состоялся 22 ноября 1920 г.). Говоря о декорациях спектакля, которые он считал футуристическими (декорации были написаны начинающим тогда художником В. В. Дмитриевым), Луначарский отметил: «Футуризм отстал, он уже смердит. Я согласен, что он только три дня в гробу, но он уже смердит» («Вестник театра» № 75 от 30 ноября 1920 г., стр. 14).

6 В ответ на это заявление Маяковского Луначарский в заключительном слове сказал: «Я, как народный комиссар, футуристам ничего не запрещал» («Вестник театра» № 76—77 от 14 декабря 1920 г., стр. 19).

7 В докладе «Комментарии к моим драмам» Луначарский говорил: «Когда мы входим в область поэзии, тут надо запомнить, что поэт — это творец, которому снится некий „сон“» (там же, стр. 16).

8 Рассказывая о своем разговоре с Луначарским по окончании диспута, М. Е. Кольцов передал любопытный штрих, характеризующий отношение Луначарского к Маяковскому: «Мы вышли с ним на морозную улицу. Он кутался в шубу. Мне интересно было узнать, что же у него осталось от этого утомительного сражения. Но он сказал мне только: „Вы заметили, что Маяковский как-то грустен? Не знаете, что с ним такое?..“ И озабоченно добавил: „Надо заехать к нему, подбодрить“» (Михаил Кольцов. Литературные портреты. Библиотека «Огонек», № 26. М., изд-во «Правда», 1956, стр. 21).