- 323 -

ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ В БОРЬБЕ

С ПРИДВОРНОЙ АРИСТОКРАТИЕЙСтатья И. Боричевского

I

Во второй половине 1830 г. Пушкин написал сатиру «Моя родословная». Стихи начали распространяться в рукописных копиях.

Через год — 24 ноября 1831 г. — поэт послал Бенкендорфу пространное объяснение о тех же стихах. Оно начиналось словами: «Пользуюсь случаем, чтобы поговорить с вами о вещи, которая является для меня совершенно личной...». Именно это письмо поэта к шефу жандармов стало основой всех позднейших комментариев. Исследователи целиком приняли официальное объяснение Пушкина. Между тем легко убедиться, что оно требует очень осторожного, критического подхода. Действительность была много сложнее.

В своем объяснении Пушкин сообщал: «В 1830 году в одной из русских газет была напечатана сатира на русского писателя, притязающего на благородное происхождение. А на деле этот писатель — только мещанин во дворянстве: его дед, бедный негритенок, был куплен за бутылку рома. Кроме Пушкина, в России не было писателя с предком из негров. Ясно, в кого метила сатира. Но она была напечатана в официальной газете, а „наши газетчики не дерутся на дуэли“». «Я счел нужным отвечать анонимному сатирику, — писал Пушкин. — Я сделал это в стихах — и очень резко».

Таково первое официальное объяснение Пушкина. Его сатира «Моя родословная» — дело сугубо личное. Она вызвана случайным столкновением поэта с журналистом — Пушкина с Булгариным.

Наведем теперь несколько простых справок.

В 1830 г. начала выходить «Литературная Газета». Она была органом кружка независимых литераторов во главе с Пушкиным и Дельвигом. С первых же дней своего появления новая газета была встречена очень враждебно Булгариным и его соратниками. Казенные журналисты утверждали, что Пушкин и его друзья хотят будто бы присвоить себе монополию на литературу, и клеймили их «литературными аристократами».

«Литературная Газета» приняла вызов. Пушкин обрушился на Булгарина едкими эпиграммами. В сотрудничестве с Пушкиным Дельвиг напечатал ряд ядовитых анонимных заметок против той же официальной газеты. Наконец, князь Вяземский написал целую статью: «О духе партий, о литературной аристократии»1. Уже один этот заголовок мог бы внести существенную поправку в «объяснение» Пушкина.

Его тяжба с Булгариным была не случайным эпизодом. Это была одна из страниц своеобразной литературной войны. И война велась не между лицами, а между двумя противоположными течениями тогдашней

- 324 -

литературной общественности. Пушкин выступил здесь не как обособленный одиночка: борьбу вел кружок Пушкина.

В официальном объяснении Пушкин изложил также дальнейшие судьбы своей сатиры. Они были представлены так: написав свои стихи, Пушкин передал их Дельвигу, но последний убедил его воздержаться от их печатания. «Однако, — продолжает Пушкин, — распространилось несколько копий моего ответа, на что я ничуть не досадую, ибо в нем нет ничего, от чего я хотел бы отречься...».

В размножении стихов Пушкин приписывает себе самую скромную роль: оно совершилось само собой, почти без его участия. Так ли это?

Сын Вяземского сообщает: он живо помнит, как в конце 1830 или в начале 1831 г. Пушкин навестил его отца в Остафьеве. Поэт прочел другу «Мою родословную». «Распространение этих стихов, несмотря на увещания моего отца, несомненно вооружило против Пушкина много озлобленных врагов»2, — пишет он. Итак, Пушкина «увещал» не только Дельвиг, — то же делал и Вяземский. Тем не менее поэт не отказался от «размножения» стихов. Оно происходило при его собственном содействии, несмотря на дружеские советы.

В неизданном дневнике Александра Тургенева есть такая запись (2 июня 1837): «Окончил письмо к Ив<ану> Сем<еновичу>. Послал ему три брошюры Орлова, стихи Пушкина „Я мещанин“»3. Речь идет о «Моей родословной». Ее копию хотел получить приятель Тургенева.

Распространение стихов продолжало совершаться и после смерти поэта, но именно потому, что при жизни он принял все меры, чтобы придать им гласность.

Именно о последнем он благоразумно умолчал в письме к Бенкендорфу.

В том же письме приводятся и доводы друзей, советовавших Пушкину «воздержаться». По словам поэта, Дельвиг заявил ему, что на пасквили вроде булгаринского отвечать не стоит. И смешно Пушкину выказывать аристократические чувства, «когда, в сущности, он только дворянин в мещанстве, если не мещанин в дворянстве».

К мнимым «аристократическим притязаниям» Пушкина мы еще вернемся. А пока достаточно выяснить: правда ли, что друзья Пушкина давали ему советы в таком роде?

Здесь уместно напомнить несколько данных из истории «Литературной Газеты».

Отвечая Булгарину, Пушкин и Дельвиг искусно использовали его выпады против мнимой «литературной аристократии». Они напомнили казенным журналистам, что во времена Французской революции парижская чернь кинула клич: «Аристократов на фонари!».

Цензура пропустила этот рискованный намек в июньском номере «Литературной Газеты». Тогда Пушкин и Дельвиг повторили его еще раз — в августовском номере, как раз в те дни, когда в Петербург пришло известие об Июльской революции. Дельвиг был вызван в Третье отделение и получил суровый выговор за «либеральную статью».

Несмотря на это, через два месяца он рискнул напечатать в своей газете французское четверостишие, где восхвалялись павшие герои новой революции. На этот раз Бенкендорф пришел в ярость. Обратившись к Дельвигу на «ты», он заявил, что «он троих друзей — Дельвига, Пушкина и Вяземского — уже упрячет, если не теперь, то вскоре в Сибирь». С этими словами он просто выгнал Дельвига из кабинета.

- 325 -

Если учесть это, в ином свете выступает та беседа с Дельвигом, которую поэт поминает в своем «объяснении». Конечно, Пушкин читал другу свои стихи, но вряд ли, советуя их не печатать, Дельвиг ограничивался остроумными изречениями о мнимых «аристократических притязаниях» Пушкина. Друзей Пушкина беспокоило совершенно другое. Если шеф жандармов грозил Сибирью за одно старое изречение, то приходилось основательно подумать, как отнесется он к такой острой сатире, как «Моя родословная».

И это не только наше предположение. Важное указание находим в конце цитированного уже письма Пушкина: «...так как можно принять мои стихи за косвенную сатиру на некоторые знатные семейства».

У Пушкина были враги гораздо более могущественные, чем какой-нибудь Булгарин. И они могли увидеть в его сатире нечто гораздо большее, чем «личный» спор о предках поэта.

Именно этого и опасались «осторожные» друзья. Отметив, что его отец «увещевал» Пушкина, сын Вяземского подчеркивает: «Распространение этих стихов... более всего вооружило против него целую массу влиятельных семейств в Петербурге».

Правда, благонамеренный сын Вяземского торопится ослабить свое показание. Он пытается уверить нас, что выходки Пушкина были «вполне безобидны», что он был увлечен исключительно полемикой с Булгариным и т. п. Но подчеркнутые слова не оставляют сомнения: друзья Пушкина отлично знали, кто был главной мишенью сатиры. К этим «влиятельным семействам» мы еще вернемся.

Нам ясно теперь, для чего Пушкин написал свое «объяснение». Достиг ли он своей цели?

Отчасти достиг. Прочитав стихи, царь Николай поручил передать Пушкину, что он присоединяется к «мнению» покойного Дельвига: отвечать на пасквили вроде булгаринского не стоит. Против них лучшее оружие — презрение. Однако царь поручил передать поэту и другое: «Что касается этих стихов, то я нахожу в них много ума, но еще больше — желчи. Было бы больше чести для его пера и особенно для его рассудка — их не распространять».

Несмотря на невинное «объяснение», противники Пушкина все же усмотрели в его сатире не только личное оправдание, но и политическую «желчь». Нельзя не признать: здесь враги поэта обнаружили некоторую проницательность. Более того, царь довольно прозрачно намекнул: «желчь» Пушкина может иметь для него небезопасные последствия. Что он имел в виду?

До нас дошел дневник Александра Тургенева, написанный как раз в это время, в 1831—1832 гг. В неизданной рукописи несколько раз попадается имя Пушкина. Например: 8 апреля 1832. «Вечер у Карамзиных с Жуковскими и Пушкиным». В салоне Карамзиных постоянно собирался кружок Пушкина. И в другой записи читаем: 14 августа 1831. «Князь Голицын приглашал обедать. С ним о надзоре за мною и за Карамзиными». Семья знаменитого историка была достаточно благонамеренна, но тем не менее за ее салоном был учинен полицейский надзор именно потому, что здесь постоянно бывали Пушкин и его друзья. «Тайное» наблюдение было достаточно назойливым. О нем говорили совершенно открыто.

Еще одна запись: 25 октября 1831. «Пришла мысль побывать у гр<афа> Орлова. Три часа разговора с ним. И он начинал подозревать меня — и в чем же!».

- 326 -

Граф Алексей Орлов, известный усмиритель декабристского восстания, замещал шефа жандармов во время его отсутствия. И он откровенно сообщил Тургеневу, какого мнения было о нем Третье отделение. Александр Тургенев — брат декабриста-эмигранта. И «подозревали» не только его: 23 марта 1831. «У Бравуры. Жебар сказывал ей, что Ш<ереметьева> называет меня и П. змеей». Буквой П. Тургенев часто отмечает Пушкина.

Таким образом, поэта, в глазах тогдашних охранителей, сближали с братом декабриста. И тому и другому приписывались «змеиные» намерения; какого рода — узнаем впоследствии. А пока и этого достаточно, чтобы понять внушительный смысл «высочайшего» отзыва о сатире Пушкина.

В общем итоге ее творческая обстановка оказывается много сложнее, чем это принято изображать. Выступление Пушкина было не только «личным». В его сатире нашли себе полное выражение те чувства и мысли, за которые боролся кружок Пушкина.

Правда, друзья поэта, напуганные жандармскими угрозами, хотели отказаться от такого острого оружия, как его сатира. И сам Пушкин вынужден был принять особые меры, чтобы предупредить возможные последствия. Но этим только еще резче подчеркивается: сатира Пушкина была самым ярким проявлением той политической борьбы, которую передовые круги тогдашней литературы продолжали вести с правящей верхушкой после Июльской революции.

II

В том же письме к Бенкендорфу Пушкин коснулся основного задания своей сатиры: «Признаться, я дорожу тем, что именуют предрассудками. Я дорожу тем, что я хороший дворянин, не хуже любого другого, хотя это и немного мне дает». Пушкин добавлял: он дорожит именем своих предков, ибо это «единственное наследство», которое они ему оставили.

Эти суждения Пушкина произвели впоследствии большое впечатление и многими были приняты за чистую монету. Сравнивая их с «Моей родословной», некоторые исследователи именно в этом усматривали ее основную задачу: в защите старинного «шестисотлетнего» дворянства Пушкина. Здесь искали истоков «классового мировоззрения» поэта. Появились даже целые теории о его якобы «дворянском» самосознании. Теперь все эти построения ушли в прошлое. Но действительное задание «Моей родословной» все еще требует осмысления.

Сатира Пушкина состоит из двух неравных частей. Первая часть — более обширная и, конечно, главная. Ее начальные строфы открываются словами:

Смеясь жестоко над собратом,

Писаки русские толпой...Речь идет о Булгарине и его соратниках. Они упоминаются только здесь, вначале. Поэт больше не возвращается к «русским писакам» — даже в последней строфе этой части. Пушкин целиком сосредоточивается на главной своей теме.

Он выдвигает ее в той же начальной строфе:

Меня зовут аристократом:

Смотри, пожалуй, вздор какой!

- 327 -

Поэт сравнивает себя с образцовыми представителями российской знати. И в третьей строфе он опять иронически спрашивает:

Так мне ли быть аристократом?

НИКОЛАЙ I С АДЪЮТАНТОМ

Карикатура неизвестного художника в альбоме кн. П. Урусова

Литературный музей, МоскваРазмежевание с российской «аристократией» — главная тема сатиры Пушкина.

Тема развертывается в очень своеобразной композиции. Главная часть сатиры состоит из восьми строф, писанных октавами. И уже первая октава заканчивается словами:

Я просто русский мещанин.

Все остальные октавы дают сходные окончания, с небольшими вариациями. И эти постоянные повторы придают сатире особую печать строгого единообразия.

- 328 -

Однако у Пушкина единообразие не имеет ничего общего с однообразием. Правда, мысль поэта постоянно возвращается к основному положению, но каждый раз она обогащает его новым содержанием. И каждый раз оно звучит по-новому. Наконец, мы читаем в последней строфе:

Я не богач, не царедворец,

Я сам большой, я — мещанин.Последний повтор воспринимается как последняя ступень мысли, движущейся не по замкнутому кругу, а по восходящей спирали. Пушкин дает нам последовательное, исчерпывающее отмежевание от своего главного политического врага — от российской придворной аристократии.

Строфическое строение оказывается обусловленным и насыщенным большим политическим содержанием. И это единство мысли и формы делает сатиру Пушкина одним из совершеннейших образцов политической лирики.

Совершенно другого типа вторая часть сатиры. Пушкин сам подчеркнул это, назвав ее припиской, «постскриптумом». Постскриптум слагается из пяти строф. Все они — четверостишия типа стансов. В них нет никаких повторов. Вторая часть резко отличается от первой уже по своему строфическому строению.

Их содержание тоже оказывается различным. Вот начало постскриптума:

Решил Фиглярин, сидя дома,

Что черный дед мой Ганнибал

Был продан за бутылку рома...Фиглярин — известная ироническая кличка Булгарина. Постскриптум посвящается именно этому клеветнику поэта.

Правда, и тут мы находим несколько чеканных строк о Петре Первом, о предке поэта Ганнибале. Но задание остается то же: они заканчиваются резким выпадом против Булгарина.

Что ж он в семье своей почтенной?

Он? он в Мещанской дворянин.Наемный агент Третьего отделения сравнивался с обитателями публичных домов Мещанской улицы...

Таким образом, в отличие от главной части сатиры, ее постскриптум посвящен отдельному лицу — клеветнику Пушкина.

Как объяснить такую своеобразную композицию?

18 декабря 1830 г. Вяземский отметил в дневнике: «Пушкин много написал в деревне... Куплеты... „Я мещанин, я мещанин“»4. Вероятно, первоначально, в Болдине, Пушкин написал только эти «куплеты», т. е. главную часть сатиры. «Постскриптума» тогда еще не было. Он был написан значительно позже, после совещаний с друзьями. Вяземский и Дельвиг обратили внимание: в «куплетах» много говорится о российской знати и очень мало о Булгарине. Действительная мишень сатиры слишком обнажена. Тогда-то Пушкин и решил сделать эту приписку о Фиглярине. Она была искусным «личным» заслоном для небезопасного политического выступления.

Поэтому мы можем оставить постскриптум и сосредоточиться целиком на главной части сатиры.

У нас нова рожденьем знатность

И чем новее, тем знатней...

- 329 -

Пушкин выступает именно против этой «новорожденной», позднейшей русской знати. После Петра I она оттеснила дряхлеющие роды старых бояр и стала правящим классом. Живые образцы этой новой знати приводятся в третьей строфе. При Петре I «торговал блинами» будущий князь Меншиков. При Елизавете «пел на крылосе с дьячками» будущий любимец царицы, граф Разумовский. При Павле «ваксил царские сапоги» и был сделан за это графом Кутайсов... Все эти намеки уже уяснены критикой, — достаточно просто их упомянуть. Остановимся лишь на некоторых подробностях, которые до сих пор оставались вне поля зрения исследователей. Здесь нам окажет большую помощь неизданный дневник Александра Тургенева.

В шестой строфе сатиры читаем:

Счастлив князь Яков Долгорукий,

Умен покорный мещанин.Комментаторы указывают: Яков Долгорукий — сотрудник Петра, известный своими смелыми выступлениями против царя. Но в таком случае как объяснить, что этот старый Рюрикович попал у Пушкина за одни скобки с «покорною» новою знатью? Полный ответ дает забытая запись Тургенева: 2 февраля 1837. «Медвежий ящик или собрание пыточных орудий Петра. Кн<язь> Яков Долгорукий также приезжал с ним на пытку...».

Да, ходячий образ Якова Долгорукого очень не полон. Слишком часто забывается: смелый вельможа, говорящий истину царям, сочетался в нем с гибким царедворцем, который умел приспособляться ко вкусам царя и его новых сотрудников. Именно эту забытую черту старого вельможи подчеркнул Пушкин.

Поминая эпоху Екатерины II, Пушкин отметил:

Попали в честь тогда Орловы.

И эта мимоходная запись заслуживает пояснения. Почему среди многочисленных фаворитов Екатерины Пушкин выделил именно Орлова?

Еще одна запись из дневника Тургенева: 9 октября 1836. «Выговаривал Орлову за равнодушие, которое едва ли не хуже. О предках его, едва не сорвалось и о брате».

Тургенев беседовал с бывшим декабристом Михаилом Орловым и порицал его за «равнодушие», за его готовность целиком примириться с самодержавием. В этой же связи он помянул и «предков» Орлова.

Рядовой офицер во времена Тридцатилетней войны, Григорий Орлов начал свою карьеру удачной дворцовой интригой: он содействовал возведению на престол Екатерины II. После этого он буквально был засыпан почестями. Его примеру последовал и позднейший потомок — Алексей Орлов, брат декабриста Михаила. Усмиритель восстания 14 декабря, он содействовал воцарению Николая I и стал его любимцем. Как мы уже упоминали, он замещал иногда шефа жандармов, Бенкендорфа.

Нам и в дальнейшем предстоит убедиться, каким политически насыщенным был намек на Орловых в сатире Пушкина.

В «Моей родословной» есть еще два примера, которые мы разберем отдельно. Но уже теперь можно ответить на вопрос: что было неприемлемо для Пушкина у новой российской аристократии? Это — ее полная зависимость от царской власти. Недаром в «Заметках о дворянстве», написанных тогда же, Пушкин с таким пренебрежением говорит о «наемниках самодержавия».

- 330 -

Кого противопоставляет наш поэт этим «наемникам»?

Уже в четвертой строфе упоминается предок поэта: он был соратником Александра Невского и служил ему «мышцей бранной». Точно так же и Московская Русь знает имена Пушкиных. Они особенно выдвинулись в то трудное время,

Когда тягался с поляками

Нижегородский мещанин.В черновом наброске та же мысль была более обнажена:

Из нас иные головами

Легли за Русь — я мещанин.Вероятно, этот вариант был отвергнут, потому что последние слова оказывались не очень кстати. Но здесь было еще резче подчеркнуто, что Пушкин ценил свой дворянский род не за его придворные добродетели.

На очереди — петровская эпоха.

В родню свою неукротим —

С Петром мой пращур не поладил

И был за то повешен им.Комментаторы уже указывали: речь идет о Федоре Пушкине. Пращур нашего поэта был казнен при Петре I за участие в заговоре. Нелишне добавить о том, как относились к людям этого типа спутники Пушкина. Вот еще одна запись Тургенева: 13 марта 1837. «У Опочининых с Кикиной дочерью. Читал письма Петра I к ее смелому и умному пращуру, который сказал Петру: „Ум любит простор, а нам двоим тесно“».

Потомок старинного боярского рода, пращур Кикиной соперничал с пращуром Пушкина. Его отношения к царю были исполнены смелости. И его слова оказались пророческими. «Любя простор», Кикин не мог ужиться с крутым самодержцем и примкнул к враждебной партии. Тургенев добавляет меланхолически: «После посажен им на кол». Участь Кикина оказалась еще тяжелее, чем участь Федора Пушкина. Но именно деятели этого типа привлекали к себе внимание нашего поэта и его друзей.

Действительно, Пушкин приводит и другой пример из истории своего старинного рода. Когда Орлов и его соратники возвели на престол Екатерину, дед Пушкина, Лев, остался верен Петру III. После переворота он попал в крепость.

И присмирел наш род суровый.

Потомки неукротимого рода вынуждены были уступить место деятелям типа Григория Орлова. Но совершенно ясно, кого предпочитал Пушкин.

И здесь стоит сопоставить нашего поэта с его ближайшими спутниками. Поминая русских деятелей XVIII в., Александр Тургенев отдает предпочтение одному вельможе: 28 марта 1836. «У нас, по крайней мере, князь Димитрий Голицын ищет в смутах двора и в смене государей средства к лучшему государственному устройству. Конечно, немногие отозвались на глас патриота!».

Дмитрий Голицын — вождь так называемых верховников. При воцарении Анны Иоанновны он предложил ей знаменитые «кондиции», ограничивающие царскую власть, и, подобно Льву Пушкину, был заточен в крепость. Но именно этого рода деятелей ценили друзья Пушкина.

В свете этого краткого сопоставления становится ясно, кого противопоставлял Пушкин новой российской аристократии. Наш поэт отдавал предпочтение «неукротимому» меньшинству — тем немногим представителям

- 331 -

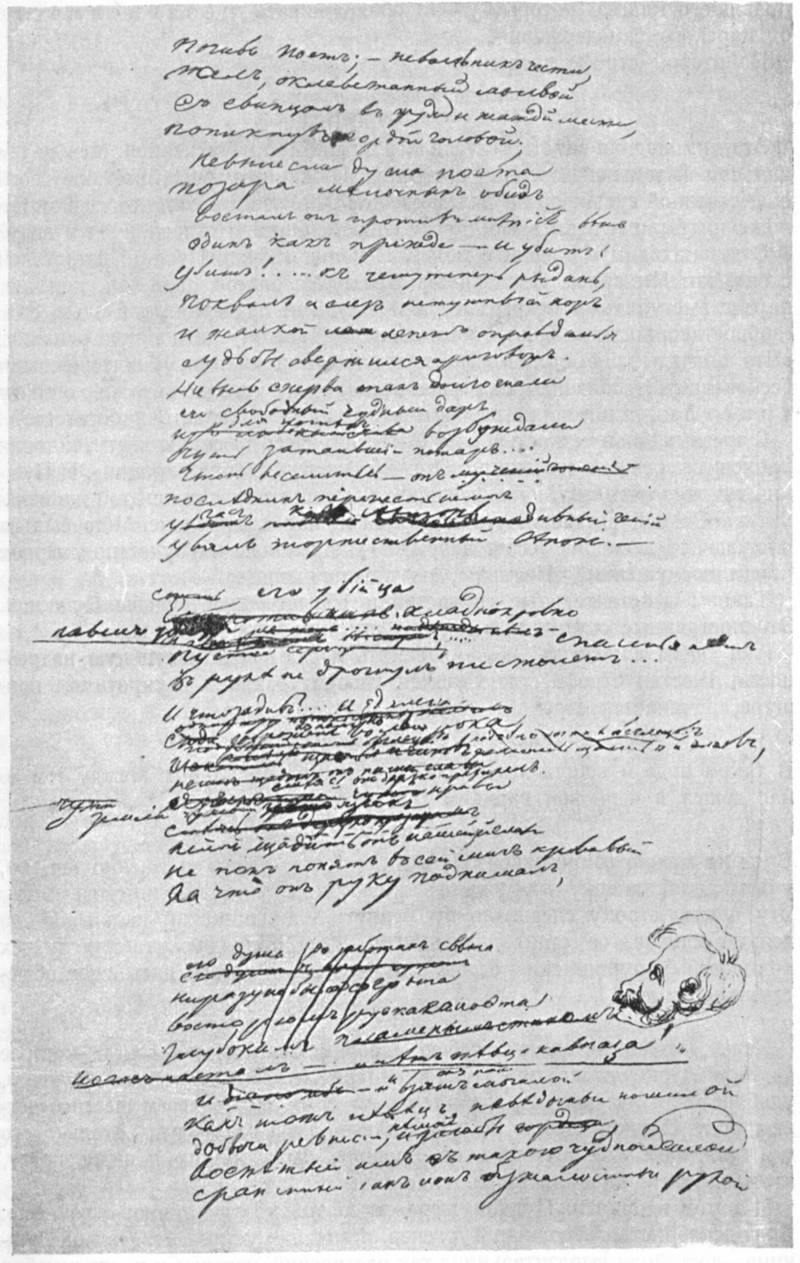

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „СМЕРТЬ ПОЭТА“

В правом нижнем углу профиль начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта

Музей Пушкина, Москва

- 332 -

правящего класса, которые умели обнаруживать независимость от царского самодержавия.

Во второй строфе читаем:

Родов дряхлеющих обломок

(И по несчастью не один)...Эта мимоходная заметка оставалась до сих пор неуясненной. Между тем для нашей темы она очень существенна. Пушкин сам указывает: по своей общественной судьбе он не был одиночкой, — в таком же или в сходном положении были и некоторые другие современники. Кого он имел в виду?

Ответ находим в дневнике поэта. В конце 1834 г. Пушкин встретился с вел. кн. Михаилом Павловичем. Беседуя с братом царя, он, конечно, не мог выступить «с открытым забралом», — он подчеркивал и здесь свое «доброе дворянство». Но это не помешало Пушкину дать такую реплику: «Что значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечным дроблением, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации, со всеми притязаниями на власть и богатство?».

С чрезвычайной четкостью поэт отметил и здесь ту самую черту, которая проходит через всю его сатиру. Это — «ненависть к аристокрации». И Пушкин тут же указывает, кого он почитал высшим выразителем той же ненависти: «Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, но кажется много».

Таковы действительные соучастники общественной судьбы Пушкина. Это постоянные спутники его молодости, декабристы.

А в таком случае мы можем оценить и еще одну маленькую подробность. Шестая строфа, где Пушкин говорит о своем неукротимом пращуре, начинается строкой:

Упрямства дух нам всем подгадил.

В таком виде и вошла эта строфа в пушкинский канон. Между тем до нас дошел и черновой вариант. Он гласит:

Мятежный дух нам всем подгадил.

Вряд ли можно сомневаться: Пушкин хотел выразиться именно так, но, учитывая обстановку, нам уже известную, намеренно смягчил свою мысль. Эту яркую строку следовало бы вернуть в пушкинский канон. И, во всяком случае, ее стоит подчеркнуть. Она принадлежит к числу тех полновесных пушкинских строк, где поэт выявил свое настоящее общественное лицо.

Итак, что представляет собою «дворянское самосознание», которое часто усматривали в сатире Пушкина? Прежде всего — внешнюю оболочку, удобное политическое прикрытие. А на деле в своем шестисотлетнем роду Пушкин ценил не столько его знатность, сколько его мятежность. Оглядка на прошлое была нужна нашему поэту, чтобы выявить свое неприятие настоящего.

И в этом неприятии Пушкин выражал не только свое личное отношение. Брат декабриста, Александр Тургенев, помог нам установить: сатира Пушкина — достойная выразительница тех настроений, которые и после декабря продолжали сохраняться в околодекабристской среде. На рубеже 30-х годов они не потеряли еще своей прежней окраски. Они все еще были заострены против старого врага — против придворной аристократии.

- 333 -

III

В третьей строфе сатиры Пушкина перечисляется ряд родоначальников новой русской «аристократии». В конце перечня есть такая строчка:

В князья не прыгал из хохлов.

Ближайший смысл этого намека уже указан комментаторами. Речь идет об одном из фаворитов Екатерины II, Александре Безбородко. Сын скромного украинского чиновника стал первым секретарем царицы, а при Павле был сделан князем Российской империи. Однако было бы неправильно думать, что в своей сатире Пушкин метил только в екатерининского вельможу, чей прах уже тридцать лет тлел в могиле. Копье сатиры направлялось в живого современника, которого указать нетрудно.

В дневнике Пушкина есть такая запись (апрель 1834): «Милостей множество. Кочубей сделан государственным канцлером». Действительно, среди тогдашней знати трудно указать более яркий пример сановника, созданного «милостями».

Виктор Кочубей был племянником Безбородки. Первая «милость» выпала на его долю еще в молодые годы: бездетный граф сделал племянника наследником своих богатств и титулов. При Александре Кочубей продолжал занимать различные почетные должности. Одно время он был членом знаменитого «негласного комитета», которому было поручено преобразование всего государственного управления. Кочубей продолжал свое восхождение и при Николае. Еще в 1827 г. он был назначен председателем Государственного совета и комитета министров. Наконец, в 1831 г., в те дни, когда Пушкин распространял свою сатиру, Кочубей был возведен в княжеское достоинство. Подобно своему дяде, этот пришлец прыгнул в князья, стал виднейшим представителем новой русской «аристократии».

Конечно, об этом баловне судьбы сохранилось немало разнородных свидетельств. Но для нашей цели совершенно достаточно выделить и объединить отзывы, которые давали о нем друзья Пушкина и сам поэт. Образ получится достаточно отчетливый.

Еще одна запись из дневника Пушкина: 15 декабря 1833. «Бал у Кочубея. Императрица должна была быть, но не приехала. Бал был очень блистательный».

Балы Кочубея вошли в пословицу. Здесь собиралась вся петербургская аристократия. Не составляла исключения и царская семья. Николай и его супруга почитали своею обязанностью посещать «блистательный» салон.

Пушкин помянул Кочубея еще раз — через несколько месяцев (запись от 6 марта 1834 г.). Во время масленицы в царском дворце был устроен блестящий бал. Приглашались только избранные: «Приглашения были разосланы кое-как и по списку балов князя Кочубея».

Пушкин подчеркнул не без злорадства: именно благодаря этому ни сам Кочубей, ни его семья не были приглашены. Их имена не стояли в списке... Но те же строки показывают: наш поэт хорошо знал, какую роль играл тогда салон Кочубея. Принятые здесь почитались «избранными». Даже сам царь считался с этой салонной цензурой.

Салон Кочубея стал законодателем петербургского «света».

В дневнике А. И. Тургенева читаем: 30 января 1837. «Вечер у Карамзиной. О Кочубее „хохлу Кочубею от русских“». Повидимому, после

- 334 -

смерти этого вельможи какой-то салонный остроумец иронически предложил сделать такую надпись на его венке. «Надпись» клеймила надменного пришельца, ставшего законодателем российской знати... Кстати отметить: эта маленькая эпиграмма явно перекликается с тою же строчкой сатиры Пушкина.

Раскроем опять дневник поэта: 14 декабря 1834. «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. Эти четыреста тысяч останутся в их карманах».

Пушкин хорошо знал нравы обоих вельмож. Став богатейшим помещиком России, Кочубей не утолил своей жажды стяжания. Его не остановил даже голодный год. Пушкин с негодованием отметил: для этого столпа российской аристократии общественное бедствие было только новым поводом к наживе. Возмущались и друзья поэта:

Подбородок в саже,

Сажа в подбородке,

Что может быть гаже

Графа Безбородки.Эта злая эпиграмма метила не только в дядю Кочубея. Она задевала — и жестоко задевала — и его гордого племянника. Ведь молва много говорила о темных спекуляциях Кочубея, о его связях с крупными подрядчиками и поставщиками5. Эпиграмма стала знаменитой. Она принадлежит Соболевскому, до сих пор недооцененному мастеру этого жанра6. Вместе с Пушкиным его друг заклеймил вторую отличительную черту Кочубея: рядом с аристократичной надменностью — самая мещанская алчность...

Отмечая щедрую подачку, которую Кочубей выпросил себе в голодный год, Пушкин добавлял (14 декабря 1833): «Все это очень соблазнительно. В обществе ропщут. А у Нессельроде и Кочубея будут балы (что также есть способ льстить двору)». Еще одна черта того же гордого сановника. Пушкин дал ей простое и сжатое выражение: придворная льстивость.

В следующем году, отмечая неожиданную смерть Кочубея, Пушкин записал ходовые мнения об умершем: «Это был ум в высшей степени согласительный. Никто не выдавался, как он, в уменьи разрешать трудные вопросы, приводить мнения к согласию и прочее».

Пушкин иронически добавлял: без Кочубея Государственный совет превращался иногда чуть ли не в драку. Принуждены были посылать за больным, чтобы его присутствие усмирило волнение.

В чем же состояло это прославленное искусство Кочубея? В том, что он лавировал между различными оттенками придворных мнений, стараясь притупить все углы, найти золотую середину.

Конечно, правящая верхушка высоко ценила это образцовое качество. Когда Кочубей умер, «государь был неутешен. Новые министры повесили головы».

Для Николая и его окружения высшим дарованием был именно этот «согласительный» ум («esprit conciliant»). Кочубей был их собственным эхом.

И Пушкин с прежней иронией подчеркивает: «Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в государственных делах. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить...».

В оценке Кочубея Пушкин решительно разошелся с Николаем и придворной кликой. Но именно поэтому он оказался в полном согласии с людьми своего круга.

- 335 -

В том же забытом дневнике Александр Тургенев отмечает: однажды он посетил одного из видных соратников Кочубея, министра финансов Канкрина. «Поехал к нему. Разговорились с час. Об Аристократии мне: „Вы пребываете в старых идеях (vous etês dans les vielles idées). Это от кочубеизма“. А я думал противное» (11 марта 1837).

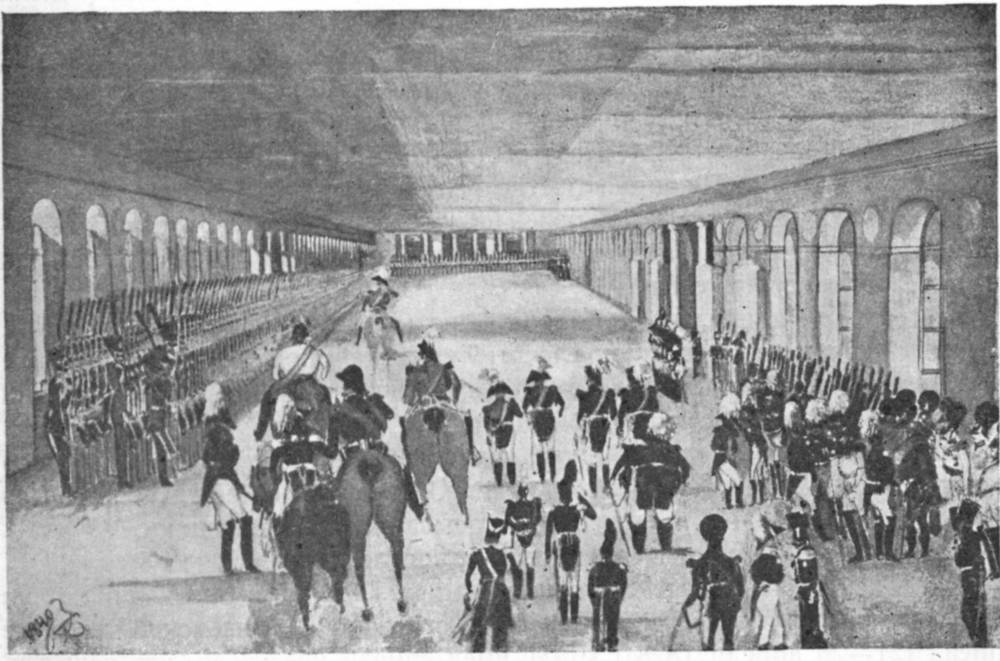

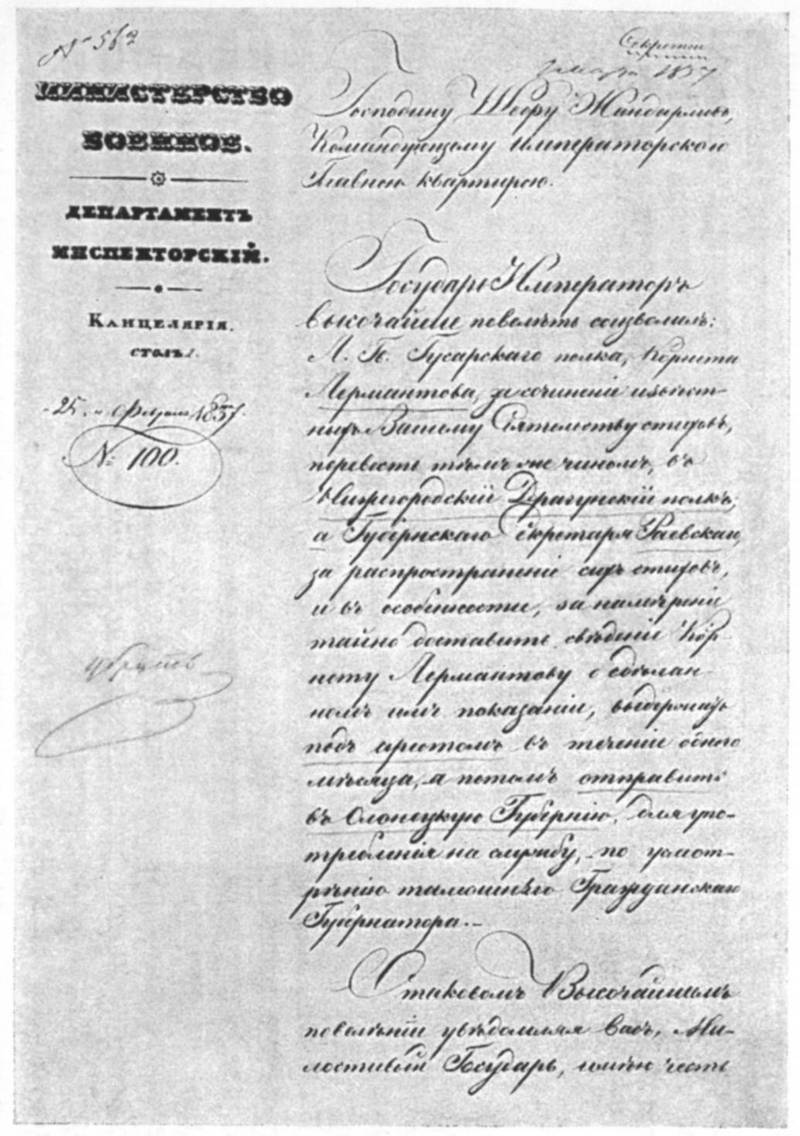

ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ БАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ

Акварель Баранова в альбоме Чернышева

Слева направо: обер-церемониймейстер гр. Воронцов-Дашков, канцлер гр. Нессельроде, министр юстиции

гр. Панин, графиня Борх, военный министр кн. Чернышев, Преображенского полка поручик ЛярскийЛитературный музей, Москва

Типичный николаевский бюрократ, Канкрин хотел попрекнуть друзей Пушкина либерализмом и намекнул на старые либеральные начинания Александра I, к которым когда-то был близок и Кочубей. Но Тургенев думал противное. И, конечно, он был совершенно прав. Трусливый кочубеизм — достойное знамя тогдашней придворной аристократии. И его никоим образом нельзя смешивать ни с какими видами либерализма.

Чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо рассмотреть, как относился Кочубей к своим политическим противникам, особенно к таким беспокойным, как Пушкин.

Здесь нам придется напомнить два эпизода из жизни поэта. Оба они достаточно известны, но обычно не связываются с именем Кочубея. Раскроем эту связь.

- 336 -

Еще в 1826 г. — вскоре после казни декабристов — в руки Третьего отделения попал отрывок элегии «Андрей Шенье». Отрывок был. посвящен французской революции 1789 г., но был истолкован как стихи о восстании 14 декабря. По делу был привлечен известный сочинитель вольных стихов — Пушкин. Дело прошло ряд инстанций и закончилось в Государственном совете. За Пушкиным был учрежден секретный надзор. Слишком часто забывается: разбором дела руководил председатель совета — граф Кочубей.

Дело об «Андрее Шенье» не успело еще закончиться, как уже возникло новое — «О некоем развратном сочинении под заглавием „Гаврилиада“». Была назначена особая комиссия. Как известно, дело кончилось тем, что поэт написал личное письмо царю, а комиссия взяла с Пушкина подписку, что впредь подобных богохульных сочинений он писать не будет, «под опасением строгого наказания». Опять-таки и здесь председателем комиссии по расследованию дела был Кочубей.

Биографы поэта не отмечают обычно, какую роль сыграл здесь старый вельможа. Но ее стоит подчеркнуть. В июне 1826 г. Кочубей подписал резолюцию совета об учреждении за Пушкиным секретного надзора. Но хитрый царедворец сразу учел: согласно заведенному порядку, резолюция будет прочитана в сенате и передана для исполнения в Уголовную палату. Никакой «секретности» не получится. Поэтому Кочубей распорядился не вносить эту резолюцию в официальное постановление: «Касательно Пушкина, сообщить отдельно г. главнокомандующему». Минуя все болтливые учреждения, резолюция была сообщена прямо петербургскому губернатору.

Таким образом, при разборе дела Пушкина Кочубей не был равнодушным наблюдателем. Напротив, он лично заботился о том, чтобы полицейские мероприятия против поэта не получили огласки7.

Знал ли Пушкин об этих «тайных» кознях?

Заканчивая свои поминки Кочубея, поэт внес в дневник еще одну запись. О Кочубее сказано:

Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей.

Что в жизни доброго он сделал для людей,

Не знаю, чорт меня убей.Пушкин добавил — он согласен с эпиграммой. И тут же оговорился: эпиграмму могут приписать ему, и правительство надуется. Пушкин знал, что его дневник может попасть в руки Третьего отделения. Поэтому его оговорку вряд ли можно принимать за чистую монету. Вероятно, эпиграмма принадлежит самому Пушкину.

Кстати, прочитав ее, друг поэта Вяземский тут же на полях приложил в ней свою поправку. Последнюю строку лучше заменить: «Не знаю, хоть убей». Вяземский и Пушкин любили делать поправки друг другу...

Во всяком случае бесспорно: Пушкин вполне разделял ту оценку, которую эпиграмма давала его старому противнику. Он отлично знал на собственном примере, как мало «доброго» делал Кочубей.

Остается только напомнить — в свои «Застольные разговоры» наш поэт включил забавный анекдот. Жена Кочубея выпросила у царя разрешение огородить особой решеткой могилу мужа в монастыре. И одна старая дама сказала: в день второго пришествия трудно будет Кочубею выкарабкаться через свою решетку.

- 337 -

Разбирая заметки Пушкина о Кочубее, исследователи не касались их взаимных отношений. Не было подмечено никаких данных о том, что поэт и вельможа сталкивались в жизни. Между тем они, несомненно, сталкивались. И это противоречие далеко выходило из рамок какой-нибудь «личной» неприязни. В лице Кочубея Пушкин имел дело с признанным представителем враждебной ему силы российской «аристократии». Пушкин отлично знал политическую роль салона Кочубея — этой главной твердыни «высшего света».

Хорошо разобрался наш поэт и в отдельных качествах своего противника. И в четкой, обобщающей мысли Пушкина они получили особый смысл: Кочубей стал для него живым прообразом, типом той же «новорожденной» знати. Наконец, подчеркнем еще раз: от Пушкина не укрылась и та роль, которую Кочубею пришлось сыграть в его личной судьбе. И опять-таки это столкновение между сановным карьеристом и потомком «мятежного» рода получило типическое значение. Оно нашло свой отклик в сатире Пушкина.

IV

В той же третьей строфе этой сатиры есть еще две выразительные строки, которых мы еще пока не касались.

Помянув российского «князя», прыгнувшего «из хохлов», Пушкин вводит нового героя:

И не был беглым он солдатом

Австрийских пудреных дружин.Любопытно — Пушкин не сразу сделал свой выбор. В черновике было сначала:

Он не был пудреным солдатом

Исправных гатчинских дружин.«Гатчинские дворяне» связывались обычно с именем Павла I. Царь-самодур приумножал российскую знать своими неожиданными любимцами. Но Пушкин оставил гатчинских выходцев. Поэт предпочел некоего австрийского «беглеца». Пушкин поставил его точас же вслед за предком Кочубея и завершил им свое собрание типов новой знати, развернутое в той же третьей строфе. Австрийский беглец обещает быть особенно показательным. Его стоит разыскать.

В «Русской Старине» начала 900-х годов были напечатаны некоторые документы из семейного архива гр. Нессельроде8. Здесь читаем: Вильгельм Нессельроде служил в австрийской армии. Получив рану в одном сражении, он предпочел переменить службу. Вильгельм Нессельроде стал переходить из одной страны в другую. Ни во Франции, ни в Германии он не мог обосноваться. Наконец, он познакомился с фаворитом царицы Григорием Орловым, который предложил ему перейти на русскую службу. Ловкий авантюрист сразу получил почетное назначение — русским посланником при португальском дворе. После этого вряд ли можно сомневаться, к кому относится кличка «австрийский беглец».

Это подтверждает и сын Нессельроде, Карл. Сопровождая Александра I за границу, Карл Нессельроде стал выдвигаться именно в эти годы, когда царь круто повернул вправо. Участвуя в знаменитых конгрессах, он избрал своим идеалом апостола европейской реакции — Меттерниха.

Вяземский говорит в своих воспоминаниях: «Во время неаполитанского восстания он был за австрийцев, и не сомневался, что они одолеют

- 338 -

противников»9. Эти строки относятся к гр. Нессельроде, близкому родственнику Карла. Вяземский сообщает не без иронии: однажды рано утром этот Нессельроде пришел к нему и разбудил его, только чтобы сообщить свою радость — австрийцы подавили революцию и взяли Неаполь...

При Николае I Карл Нессельроде оказался в числе немногих сановников, удержавших свои прежние посты. Более того, — Нессельроде беспрерывно продолжал свое служебное возвышение; в 1828 г. он получил звание вице-канцлера.

Это было за два года до появления «Моей родословной». И мы убедимся сейчас, что среди тогдашних российских аристократов нельзя указать ни одного «австрийца», кто мог бы оспаривать права Нессельроде на звание героя сатиры Пушкина.

В дневнике поэта есть только два отзыва о Нессельроде. Оба отзыва уже приводились в связи с Кочубеем. Учтем еще раз эти краткие заметки и прибавим к ним несколько забытых суждений ближайших спутников поэта. Этого совершенно достаточно для нашей темы.

В воспоминаниях Вяземского читаем о том же родственнике Нессельроде: «Нессельроде был... средневековый рыцарь, верный историческим преданьям и легитимист, каких, вероятно, было немного и у Людовика XVIII». Таков был и Карл Нессельроде уже в самом начале своей карьеры, во времена Александра. Молодой дипломат поддерживал все предания прошлого, воплотившиеся в «Священном союзе». Нисколько не связанный с русской культурой, он презирал Россию и до конца жизни не выучился хорошо говорить по-русски. Но зато он всячески хранил верность всем «преданиям» западной аристократии. И они оказались вполне созвучными растущей российской реакции.

В начале 30-х годов, когда Пушкин писал свою сатиру, салон Нессельроде почитался уже истинной твердыней аристократических «традиций». Выражаясь языком сына Вяземского, графиня Нессельроде «была последней, гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместьи Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге»10. Салон Нессельроде стал соперничать с салоном Кочубея.

Припомним еще раз, в какой связи был помянут Нессельроде в дневнике Пушкина. Подобно Кочубею, надменный вельможа умел вымогать у правительства щедрые подарки. Здесь он, повидимому, даже перещеголял своего соперника. Современники говорили: Нессельроде женился на дочери министра финансов Гурьева ради ее золота. Он стал одним из богатейших российских помещиков. «У Нессельроде... есть, по крайней мере, русские мериносы на святой Руси. Стало быть, он прикреплен к русской земле»11. И здесь Нессельроде соперничал с Кочубеем своей алчностью и жаждой стяжания.

Можно было бы привести немало других свидетельств, которые подкрепили бы этот ядовитый отзыв Вяземского. Удовольствуемся таким четверостишием:

Лев Павлович Зеебах,

Женившись на уроде,

Живет себе на хлебах

У графа Нессельроде12.

- 339 -

Конечно, эта эпиграмма метила не только в ничтожного «нахлебника» но и в его именитого покровителя. Ведь Нессельроде сам женился на перезрелой дочери богача и «жил на хлебах» у Гурьева. Этот экспромт Соболевского стал столь же знаменитым, как и его эпиграмма против Безбородко-Кочубея. С обычной своей беспощадностью друг Пушкина заклеймил старого карьериста, размножавшего вокруг себя людей ему подобных.

На очереди-второе упоминание о Нессельроде в дневнике Пушкина. Соперник Кочубея был мастером «льстить двору». Хороший пример сохранился в неизданном дневнике Тургенева: 23 сентября 1841. «Был поутру у князя Гагарина. Уже Нессельроде угадывает мнение государя и пишет в его смысле депеши. А государь: „Именно мои мысли!“».

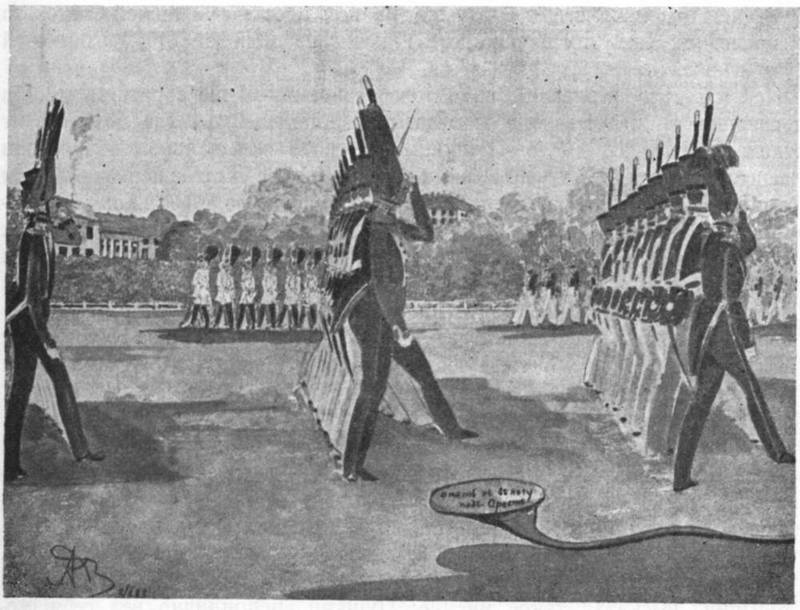

НИКОЛАЙ I В МАНЕЖЕ

Акварель А. Заранека, 1840 г.

Институт литературы, ЛенинградГибкий царедворец любил угадывать желания своего повелителя и старался приспособлять к ним свои действия. И самовластный Николай был чрезвычайно доволен старым министром, который налету схватывал его мысли.

Второй пример — несколько иного рода. 6 ноября 1839. «С графом Нессельроде. О моих рукописях. Думает, что нельзя печатать. „Зачем умножать орудия против нас“». Тургенев добавляет: он долго убеждал Нессельроде; наконец, тот обещал подумать, но кончит не раньше четырех или пяти месяцев...

Речь идет о ценных документах по русской истории, которые Тургенев обнаружил за границей. Желая напечатать их в России, он обратился за содействием к влиятельному министру. Ответ Нессельроде очень показателен. Современники не раз отмечали, как труслива была тогдашняя правящая верхушка. Боялись не только неприятных истин настоящего, —

- 340 -

опасались даже неожиданных отблесков прошлого. Нессельроде и здесь был преданным рабом своего властителя, на этот раз безличного: «общественного мнения».

Как относился этот мастер приспособления к своим политическим противникам? Нам придется затронуть еще два эпизода из жизни Пушкина. Их не принято соединять с именем Нессельроде, но свидетельства современников требуют этого соединения.

В 1824 г., в Одессе, Пушкин поссорился со своим начальником гр. Воронцовым. Граф предложил перевести непокорного поэта на службу во внутренние губернии. Вместо этого Пушкин получил полную отставку и ссылку в глухую губернию, в Михайловское. Кому был он обязан этим усилением кары?

В том же 1824 г. Вяземский писал Тургеневу о деле Пушкина (7 июля 1824): «Грешно, если над ним уже промышляют и лукавят». Еще несколькими днями позже друг Пушкина сообщал жене (18 июля 1824): «Мне кажется, по тому, что пишут из Петербурга, что это дело криво там представлено».

Как известно, враги Пушкина использовали перехваченное полицией письмо о «чистом афеизме». Поэт был представлен проповедником «губительных начал». За Пушкина тщетно пытался ходатайствовать Александр Тургенев: «Я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже невозможно: что уже несколько раз, и давно, граф Воронцов представлял о сем и поделом (et pour cause)»13.

Нессельроде лицемерно предложил искать Пушкину другого мецената... Лукавый царедворец пытался сложить вину на Воронцова. Явная ложь: участь Пушкина решалась не в Одессе и не так, как предлагал одесский вельможа. Да и Нессельроде сам выдал себя, сказав, что Пушкина высылают «поделом». Старый слуга реакции сам содействовал отягчению кары, сам «промышлял» над Пушкиным. Об этой роли Нессельроде забыло позднейшее предание. Но о ней догадывались современники.

Нессельроде оставался верен себе и впоследствии.

В 1828 г., в начале русско-турецкой войны, Пушкин и Вяземский хотели получить службу при армии. Им было отказано. И Вяземский тогда же писал (21—26 апреля 1828 г.): «Я имел случай убедиться, что наш возлюбленный племянник, вицеканцлер и действительная свинья, Нессельроде, был в этом деле один из противных ветров». Нессельроде еще раз выступил против проповедников «губительных» идей. По своему обыкновению, он сделал это келейно, за кулисами. И Вяземский горько сетовал — его доброжелательные приятели не оказали ему никакой помощи: «...в них нашел я горячее желание, но и большую трусость в исполнении. Да, я думаю, что малейшая морщина на печеной роже Нессельроде кажется им грозной тучей»14. Это неизданное письмо не оставляет сомнения: друзья Пушкина отлично знали, кто был главным врагом. И даже склонны были преувеличивать его могущество...

Вяземский по-своему отомстил неугомонному гонителю. Он написал против Нессельроде несколько злейших эпиграмм. Все они направлены против сомнительной «родословной» австрийского беглеца и очень неудобны для печати. Нельзя обойти только это яркое четверостишие:

Нечистый дух собаку съел

Нам строить козни и подкопы.

Кто выдохся из внутренности <...>,

Тот стал у нас министром внешних дел.

- 341 -

Вяземский и тут не забыл многочисленные «козни и подкопы», которые строил Нессельроде против Пушкина и его друзей, — тема, к которой нам еще придется вернуться.

Писал ли сам Пушкин эпиграммы на Нессельроде и его близких?

...Встарь Голицын мудрость весил,

Гурьев грабил весь народ...Эта эпиграмма на Гурьева, зятя и покровителя Нессельроде, приписывалась Пушкину, но подлинность ее оспаривается. Достоверно одно — она выдержана в духе пушкинского кружка. Но после «Моей родословной» самому Пушкину, действительно, не было нужды метать новые копья против Нессельроде: две строки об австрийском беглеце, которыми он заострил свою сатиру, стоили многих эпиграмм. Наконец, небезразличен был для Нессельроде и последний выпад сатиры — против Орловых. Ведь всем современникам было известно то, что потом забыли потомки: именно Григорий Орлов сделал того же австрийского беглеца российским вельможей...

Затрагивая имя Нессельроде, прежние исследователи согласно подчеркивали: нет никаких сведений, что этот вельможа имел какие-либо отношения к Пушкину. Отмечалось только одно: личная ненависть к поэту со стороны графини Нессельроде. Мы только-что убедились, какова была действительность. Среди современников Пушкина трудно найти сановника, чьи отношения к Пушкину были бы столь обостренными, как у Нессельроде. В его лице Пушкин имел дело с достойным соперником Кочубея. Еще при жизни последнего салон Нессельроде стал выделяться как вторая твердыня ненавистной поэту новой «аристократии». Пушкину и его друзьям были хорошо известны все отличительные черты этого салонного столпа. И его общественную роль они знали не по светским слухам, а в непосредственной живой борьбе с могущественным закулисным врагом.

Вскрывая забытую тяжбу Пушкина с придворной аристократией, мы опирались на высказывания самого поэта и его друзей. Нашими свидетелями были ближайшие спутники Пушкина, вместе с ним выступавшие на общественном поприще. Чтобы не упреждать изложения, мы покамест нигде не поминали младших современников поэта, людей 30-х годов. Однако дальнейшее покажет: одного из этих представителей нового, послепушкинского поколения мы уже имели в виду. Не ссылаясь на него, мы, однако, учитывали и принимали к руководству его веские указания.

Этот новый свидетель той же борьбы — Лермонтов.

V

Как известно, стихи Лермонтова «На смерть поэта» были написаны после гибели Пушкина. Вскоре Лермонтов и его приятель Святослав Раевский были арестованы. Молодой поэт представил своему начальству особое письменное показание. Независимо от него еще более обширное объяснение соорудил Раевский.

Вот несколько строк из показаний Лермонтова: «...вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей...»15. Старые биографы Лермонтова принимали к руководству эти официальные заявления. Стихи молодого поэта толковались как плод «личного» порыва,

- 342 -

внезапного вдохновенья. Но мы уже убедились на примере сатиры Пушкина, с какой осторожностью надо относиться к тогдашним официальным «признаниям». Стихи Лермонтова дадут новое доказательство той же истины.

Здесь мы располагаем гораздо более обильными источниками, чем для сатиры Пушкина, и о них стоит сказать несколько слов отдельно.

Сохранилось дело военного министерства 1837—1838 гг. «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении оных губ. секретарем Раевским»16. В деле имеется опись бумаг Лермонтова. Приведены выдержки из бумаг, изъятых при аресте. Эти документы мало использованы. И совсем не использован другой документ, попавший в дело при особых обстоятельствах:

«Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится [пу] ничем. А если станет говорить иначе, может быть хуже. И потом непременно сжечь ее».

Недописанное словечко «пу» легко расшифровать. Дело кончилось бы «пустяками», если бы Лермонтову и его другу удалось сговориться и заранее согласовать свои показания.

Судьба решила иначе; посылка была перехвачена. Но зато в нашем распоряжении очень редкий документ: черновое объяснение Раевского — то самое, что должно было служить тайной инструкцией Лермонтову17. Правда, этот черновик дошел до нас только в копии, но и она поможет нам выявить скрытую действительность.

Сообщая о происхождении своих стихов, Лермонтов добавлял в официальном объяснении: он написал их во время болезни. Его хороший приятель, Раевский, просил их списать. «Вероятно, он показал их как новость другим, и, таким образом, они разошлись». Лермонтов старался доказать: в своем выступлении он оказался почти одиноким; у него не было никаких соучастников, кроме Раевского.

Обращаемся к указанной «описи бумаг», отобранных у Лермонтова. Среди них поминается письмо Андрея Муравьева, который «...благодарит Лермонтова за стихи, присовокупляя, что они до бесконечности нравились всем, кому он их показывал, приглашая его, вместе с тем, и к себе».

Недостаточно было бы сказать, что стихи нашли себе сочувствующих читателей, — их прямо можно назвать восторженными почитателями.

Возьмем другой наш основной документ — черновик Раевского.

Лермонтов принял горячее участие в беспрерывных спорах, поднявшихся вокруг гибели Пушкина. Отметив это, Раевский обронил такое словечко: «Раздражение Лермонтова и его пар<тии>». Друг Лермонтова не дописал слово «партия» и тотчас же его вычеркнул. Но и в дальнейшем у него опять прокинулось то же предательское словечко: «Лермонтов и его партия доказывали». Раевский сначала вставил подчеркнутые слова — и затем поторопился их вычеркнуть. Но они довершают картину.

Несомненно, создавая свои стихи, Лермонтов не был одинок и не чувствовал себя одиноким. Около молодого поэта и его друга образовалась своя сочувственная среда. Мы имеем полное право говорить о кружке Лермонтова в 1837 г. В этом кружке и была создана знаменитая элегия.

- 343 -

Еще несколько строк из официального объяснения Лермонтова: «Я еще не выезжал, и потому не мог узнать впечатления, произведенного ими, не мог во-время их возвратить назад и сжечь».

Судьею Лермонтова был военный министр Чернышев, известный обвинитель декабристов. Молодой поэт не имел никаких оснований сообщать истину сановнику этого типа. Какова же была истина?

В описи бумаг Раевского была записка его приятеля Орлова (от 4 февраля). Препровождая ему копию стихов Лермонтова, Орлов извиняется за невозвращение в срок и просит «прилагаемую с оных копию, по исправлении ошибок, при переписке вкравшихся, ему возвратить».

„ОПЯТЬ НЕ В НОГУ!“

Акварель А. Заранека, 1840 г.

Институт литературы, ЛенинградПриятели поэта, размножая его стихи, отнюдь не удовольствовались своим узким кругом. Распространение было сразу поставлено гораздо шире. «...Успех этот радовал меня, по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову — из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим». Так сообщает Раевский в беловике. Черновик еще выразительнее: «Стихи эти, как новость гостиных, были [распущены] сообщены мною повсеместно». Раевский написал сначала «распущены», потом смягчил: «сообщены», но предательское словечко «повсеместно» так и осталось.

Кому же были сообщены стихи в первую очередь? Прежде всего «журналисту Краевскому, который, по его словам, [передавал] передал их В. А. Жуковскому, князю П. А. Вяземскому... и прочим...». Кружок Лермонтова знал, к кому обратиться. Прежде всего были налажены связи с кружком Пушкина.

- 344 -

Действительно, в дневнике Тургенева читаем: 2 февраля 1837. «К Жуковскому... Стихи Лермонтова прекрасные». Тургенев прочел их в кабинете Жуковского. Они попали сюда еще до похорон Пушкина. Через несколько дней Тургенев похоронил тело поэта в Михайловском и, прощаясь с приятельницей поэта Осиповой, 6 февраля «обещал ей стихи Лермонтова...».

Несколько неизданных записей из того же дневника: 13 февраля. «Кончил вечер у кн<язя> Вяземского. Писал к Аржев<итинову> и послал... стихи Лермонтова». Друзья Пушкина тоже содействовали новому поэту. Они посылали копии его стихов в другие города и даже за пределы России: 1 марта. «Посылаю брату... записку Спасского и стихи Лермонтова» — Тургенев отправил стихи брату за границу вместе с запиской Спасского о последних минутах Пушкина: Так начал молодой Лермонтов свой путь славы.

Как известно, в элегии Лермонтова особое внимание обратили на себя последние стихи. Это так называемое «прибавление», где поэт грозит судом виновникам гибели Пушкина. В своем официальном объяснении Раевский представляет дело в таком виде: беседуя с окружающими о смерти Пушкина, Лермонтов вступил в спор со своим родственником, камер-юнкером Столыпиным. Последний выступал в защиту убийцы Пушкина. Раздраженный этой несправедливостью, Лермонтов и сделал к своим стихам нашумевшую приписку. Эта версия была принята биографами. Соответствует ли она действительности?

Здесь прежде всего приходится учесть соответственное объяснение Лермонтова. Во время своей болезни он услышал, что светские враги Пушкина оправдывали его убийцу. Но вскоре пришла и другая весть, более утешительная: царь подал «руку помощи» семье убитого поэта. «Чудная противоположность его поступков с мнением высшего круга общества... очернила еще более несправедливость последнего». Тогда-то и излил молодой поэт свою сердечную горечь на бумагу. Конечно, и эту версию трудно принять: Лермонтов вряд ли верил «великодушию» царя. Но разногласие с Раевским явное — его версия сразу ставится под сомнение.

Разберем ее по существу. Согласно Раевскому, противник Лермонтова, Столыпин, высказал такое мнение: Пушкин «неприлично вел себя [между зна]<тными> в виду людей большого света. Дантес должен был поступить так, как он поступил». Раевский хотел написать сначала: «между знатными людьми». Потом смягчил: людьми большого света. Осторожный приятель Лермонтова явно избегал каких бы то ни было намеков на высшую российскую знать, на придворную аристократию.

И мы тут же узнаем, где искать причину этой сугубой осторожности. Конец того же спора передается так: Столыпин заявил, что Дантес и Геккерен — знатные иностранцы и не подлежат русскому суду. И будто бы тогда Лермонтов и произнес слова: «...если над ними нет суда земного, если они палачи гения, то есть божий суд».

Цель, которую преследовал Раевский, становится совершенно прозрачной. Надо было обезвредить знаменитые строки о будущем «суде» над врагами Пушкина. Доказать во что бы то ни стало, что эти опасные строки относятся только к прямому убийце Пушкина, а не к русской аристократии вообще.

Мы убедимся в дальнейшем, насколько произвольно такое узкое толкование, а пока достаточно отметить еще одну подробность из того же

- 345 -

сообщения Раевского: «Столыпин уехал и разговор прекратился, и [на другой день] к вечеру, у Лермонтова, я нашел известное прибавление, в котором ясно выражен весь спор». Раевский вычеркнул слова: «на другой день». Получилось — в тот же день, к вечеру. Цель этой поправки все та же: показать, что нашумевшие строки — только отголосок невиннейшего светского спора и были написаны тотчас же после него. Но непокорное перо и здесь выдало Раевского: он хорошо знал, что Лермонтов написал свое прибавление не в этот день.

Взятые вместе, все эти данные не оставляют сомнения — беседа Лермонтова с придворным родственником явно «обработана» Раевским. В лучшем случае она была только одним из поводов к знаменитому «прибавлению», но отнюдь не его главным творческим возбудителем. И нам еще предстоит убедиться в последней главе: подлинный возбудитель был гораздо внушительнее и опаснее...

Другу Лермонтова пришлось излагать не только происхождение прибавленных стихов, — надо было объяснить также их распространение. В беловике Раевского все оказывается очень просто: «Несколько времени это лежало без движения, потом, по неосторожности, обьявлено было об его существовании, и даже для переписывания». И чем больше говорили Лермонтову о его большом таланте, тем скорее давал Раевский переписывать экземпляры... А как было в действительности?

Прежде всего: только-что подчеркнутых слов («по неосторожности») вначале не было. Раевский вставил их позднее. В черновике читаем совсем другое: «Среди разговоров я сказал, что таковое [прибавление] есть, его выпросили. Потом лесть Лермонтову увеличилась, экземпляров требовали полных, я раздавал их с прибавлением более и более». Очевидно, никакой «неосторожности» не было. О прибавленных стихах было сообщено всем членам кружка. И они их требовали. Раевский потом смягчил: «просили». Но первое выражение, конечно, ближе к истине. В кружке был обычай сообщать друг другу рукописную политическую литературу.

Но Лермонтов и его приятели хорошо понимали — это вещь небезопасная. «Однажды мы разговорились, чтобы Лермонтов за славу не заплатил карьером по службе». Раевский даже выразился еще более точно: вместо «однажды» написал «в начале раздачи». Уже с самого начала молодые политики учитывали обстановку. Как и обычно, осторожный Раевский потом смягчил свое признание: «Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, и за них можно пострадать». Но и в этом смягченном виде истина остается та же — Лермонтов и его друзья немало думали о возможных последствиях. И, разумеется, принимали свои меры.

Об одной из них косвенно свидетельствует А. И. Тургенев. Посылая брату стихи Лермонтова, он писал: «Вот стихи с преступной строфой, о которой я узнал лишь много позже стихов»18. Лермонтов и его друзья распространяли стихи, если можно так выразиться, в двух «изданиях». Одно — без «прибавления», другое — с «прибавлением». Первое «издание», без опасной строфы, было доступно всем желающим. Другое дело — «издание» второе, с «прибавлением»: его давали с разбором, только людям надежным. Даже всеведущий Тургенев получил его с большим опозданием.

Были приняты и другие меры во вкусе эпохи. Среди бумаг, отобранных у Лермонтова, упоминается письмо к нему Андрея Муравьева. Этот

- 346 -

приятель поэта уведомляет, чтобы Лермонтов «был покоен насчет его стихов, присовокупляя, что он говорил о них Мордвинову». Мордвинов — один из ближайших сотрудников Бенкендорфа, начальник канцелярии Третьего отделения. Приятели Лермонтова, на всякий случай, заранее уведомили его о стихах Лермонтова.

Но что показали они жандармскому генералу? Мордвинов «нашел их прекрасными, прибавив только, чтобы их не публиковать, при чем приглашает его к себе утром или вечером». Сотрудник Бенкендорфа удостоил стихи молодого поэта даже комплимента. Уже отсюда ясно: ему было показано только первое «издание» — без «прибавления». О свидании Лермонтова с Мордвиновым нам ничего неизвестно. Но можно ручаться: если оно было, поэт не был откровенен до конца. Лермонтов не посвятил своих будущих гонителей в тайну «преступной» строфы.

Каковы были итоги этих предусмотрительных усилий? Раевский сообщает в беловике: «Вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлением, потому что бабку его Арсеньеву, не знавшую ничего о прибавлении, начали беспокоить общие вопросы об ее внуке, и она этого не пожелала».

Объяснение явно натянутое. Конечно, трогательная бабка Лермонтова тут не при чем. Лермонтов и его друзья узнали: «прибавление» попало в руки врагов. И они, конечно, не будут молчать. Дело становилось очень серьезным.

Уже 17 февраля 1837 г. Краевский спрашивал Святослава Раевского: «Скажи мне, что стало с Лермонтовым? правда ли, что он жил или живет еще теперь не дома?». И, действительно, Лермонтов вскоре очутился в «чужом доме». А за ним туда же последовал и его приятель. Дальнейшая их судьба общеизвестна. Лермонтов был выслан на Кавказ, а Раевский — в одну из северных губерний.

Кара обрушилась не только на главных виновников. Очередная запись Тургенева (24 февраля): «Лермонтова стихи вызвали гонение на гусарский полк». Правительство приняло меры против той сочувствующей среды, из которой вышли «преступные» стихи.

Рассуждая о Лермонтове, прежние исследователи любили изображать его уединенным мечтателем, «лихорадочно ушедшим в себя». Выступая против старого трафарета, современные советские исследователи подчеркнули: уже молодой Лермонтов не был поэтом-одиночкой. Мы только-что убедились в полной справедливости этого последнего мнения. Оно подтверждается первым же крупным выступлением молодого поэта.

Уже в 1837 г. у Лермонтова была своя «партия». Конечно, не в современном, а в тогдашнем смысле слова: группа друзей и почитателей. Лермонтов и выступил выразителем идей и настроений этого кружка. С этим же кружком надо связывать и распространение стихов Лермонтова. При помощи друзей молодой поэт наладил связи с созвучно настроенным окружающим. Несомненно также, что тому же кружку обязан Лермонтов ошеломляющим успехом знаменитого «прибавления». Мы убедились, — члены кружка обнаружили здесь даже большую гибкость и понимание обстановки. Остается только добавить: эта обстановка воспроизводит картину нам уже знакомую. В борьбе с могущественным противником Лермонтов и его друзья применяли те же приемы, которые шестью годами раньше использовал их предтеча и учитель, творец «Моей родословной».

- 347 -

VI

Изображая свою элегию плодом личного «порыва», Лермонтов умолчал об ее идейной предшественнице. Этого требовало простое благоразумие. Так же поступил и его друг. В беловом объяснении Раевского нет и намека на ходившие по рукам политические письма Пушкина.

Однако в своем черновике Раевский сделал очередную обмолвку: «Пушкина он <Лермонтов> знал только по печатным сочинениям. Ибо когда были в ходу письменные его сочинения, Лермонтов был еще дитя». Раевский прибавил: Лермонтову теперь двадцать два года, Пушкин начал писать двадцать лет назад...

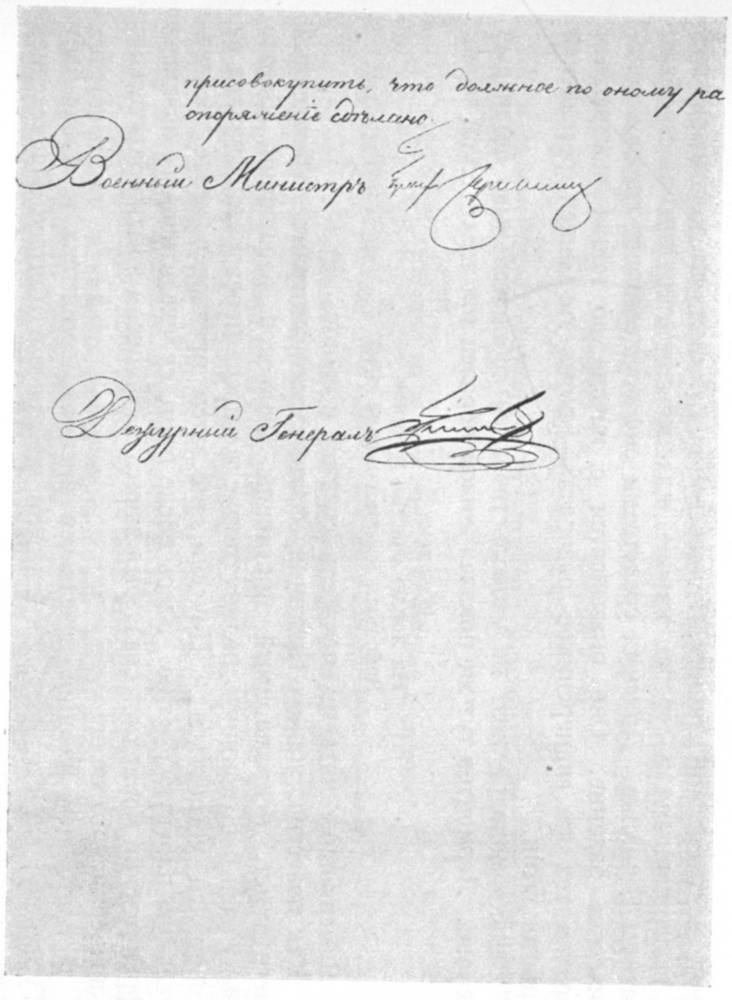

НИКОЛАЙ I В САНЯХ

Акварель А. Заранека, 1843 г.

Институт литературы, ЛенинградКонечно, этот довод очень наивен. Что мешало юному Лермонтову познакомиться с рукописными стихами Пушкина, которые двадцать лет подряд ходили по рукам? Ведь самому Раевскому они были достаточно известны. Иначе зачем бы он стал упоминать об этих «письменных сочинениях» накануне допроса? Сделав свою заметку на полях, друг Лермонтова поторопился ее вычеркнуть. Вероятно, он и сам сообразил, что его довод может только дать лишнее наводящее указание.

Это невольное признание подтвердится тотчас же, если мы обратимся к элегии Лермонтова и учтем некоторые особенности ее композиции.

Элегии предпослан эпиграф. Он начинается словами:

Отмщенья, государь, отмщенья!

Паду к ногам твоим:

Будь милостив, и накажи убийцу...Комментаторы указывают: эпиграф не принадлежит Лермонтову, он взят из одной тогдашней переводной трагедии («Венцеслав» Ротру).

- 348 -

В дошедшем до нас автографе этого эпиграфа нет. Он явно прибавлен позднее. Смысл этой прибавки ясен. Призыв к «государю» сообщает элегии некоторый оттенок «благонамеренности»: она как будто не направляется против правительства. И еще важнее другое. Требуя наказания «убийцы», эпиграф устремляет мысль читателя к одному лицу — к физическому убийце поэта. Остаются совершенно в тени косвенные виновники его гибели, от которых Лермонтов и его друг старались заслониться. Подобные приемы были обычны в тогдашней политической поэзии, и, употребляя их, молодой поэт сразу обнаруживает знакомство с нею.

В этой связи нельзя не вспомнить «Мою родословную» Пушкина, ее «постскриптум». Эпиграф Лермонтова играет ту же роль: роль заслона для небезопасной политической тематики.

Эта тематика начинает развертываться с первых же строк:

Погиб поэт, невольник чести,

Пал, оклеветанный молвой...Лермонтов сразу раскрывает ситуацию во всей ее остроте. И в дальнейшем нет ни намека на то, что она может быть смягчена какой-то царской «справедливостью». Напротив, уже в начале элегии резко выдвигаются творцы «молвы», клеветники Пушкина. И очень любопытно проследить, как отражается эта боевая установка на композиции элегии — на ее строфическом строении.

Лермонтов берет сначала обычное орудие своего предтечи — знаменитый пушкинский ямб. Идут, одно за другим, правильные четверостишия, чеканные стансы. Но вскоре почитатель поэта переходит к его убийце. И после слов

В руке не дрогнет пистолет

смена правильных четверостиший прекращается. Равностопный ямб остается, но растущее лирическое чувство уже разрушает единообразную строфу. И вскоре она становится разностопной.

И прежний сняв венок, они венец терновый,

Увитый лаврами, надели на него,

Но иглы тайные сурово

Язвили славное чело...От убийцы Пушкина Лермонтов возвращается к собирательному врагу поэта — к тому же «высшему свету». Стих то удлиняется, то внезапно укорачивается. И в этих неровностях, перебоях гневное чувство молодого поэта достигает высшего напряжения.

Замолкли звуки дивных песен,

Не раздаваться им опять...Лермонтов еще раз вернулся к правильной строфе — в самом конце первоначальной элегии. Но именно после этой строфы с тем большей силой воспринимаются последние строки элегии — знаменитое «прибавление» о «надменных потомках». Современники неправильно называли эти строки последней строфой. Лермонтов не вернулся более к правильному четверостишию, он и здесь предпочел разностопный ямб.

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата,

Есть грозный судия — он ждет.Именно в этих изгибах, в этих «излучинах» (méandres, как их назвали бы французы) молодой поэт завершил одно из высших достижений русской

- 349 -

ПРИКАЗ НИКОЛАЯ I ЗА ПОДПИСЬЮ ВОЕННОГО МИНИСТРА ЧЕРНЫШЕВА О ВЫСЫЛКЕ ЛЕРМОНТОВА НА КАВКАЗ В НИЖЕГОРОДСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК

На полях отметка: „Убрать“

Институт литературы, Ленинград

- 350 -

политической лирики. По-своему оно может смело соперничать с выдержанными в строгом каноне, классически отточенными строфами сатиры Пушкина. Другими средствами оно осуществляет сходное политическое задание. Оно оказывается с начала до конца заостренным против тех же «наперсников разврата» — против тогдашней российской аристократии.

Однако молодой поэт не удовольствовался собирательным, безличным героем. Лермонтов тут же показал живой образец той же светской черни:

...Издалека...

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока.В черновике читаем: «искатель счастья и чинов...»19.

Как известно, убийца Пушкина — французский эмигрант. Убежденный легитимист, непримиримый противник Июльской революции, Дантес вынужден был покинуть родину тотчас же после переворота. Сначала он собирался устроиться в Пруссии, но затем предпочел менее требовательную царскую Россию. Здесь после очень снисходительного экзамена французский монархист сразу был зачислен офицером аристократического кавалерийского полка.

В настоящем издании печатается письмо Лермонтова к Александру Тургеневу, где сам поэт приводит тот же отзыв о Дантесе. Приведенная здесь строчка гласит:

На ловлю денег и чинов.

Вероятно, это и был окончательный вариант. Лермонтов нашел самое простое и четкое определение.

Но и этого мало. Лермонтов сообщает о том же Дантесе:

Смеясь, он дерзко презирал

Земли чужой язык и нравы.В черновой рукописи поэт хотел исправить «закон и нравы». Но потом все-таки предпочел оставить «язык и нравы». Действительно, о Дантесе сообщается: вопреки правилам, его освободили от экзамена по русскому языку. Говорить по-русски он так и не выучился — и не заботился об этом.

В черновике было намечено еще несколько строк:

Его душа в заботах света

Ни разу не была согрета

Восторгом русского поэта,

Глубоким пламенным стихом.Лермонтов вычеркнул эти строки. И нельзя не признать: они не чужды романтического шаблона, много слабее предыдущих — мало дают для дорисовки образа...

Наконец, Лермонтов сам подчеркнул сочным сравнением: Дантес — не случайное явление. К этому сравнению мы вернемся в следующей главе. Но уже теперь можно отметить: молодой поэт изобразил Дантеса не просто одним из завсегдатаев светских гостиных. Убийца Пушкина показан Лермонтовым как своеобразное типическое явление, как один из тех сомнительных пришельцев, которыми «по воле рока» изобиловала новая российская аристократия. Именно эту «новорожденную знать» клеймила «Моя родословная» Пушкина.

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и с жаждой мести...

- 351 -

Уже в первых строках элегии светской черни противопоставляется ее противник. У Лермонтова он выступает ее непримиримым отрицателем. Это сопоставление тут же подчеркивается с еще большой четкостью:

Восстал он против мнений света

Один, как прежде — и убит!И в дальнейшем Лермонтов продолжает усиливать то же противопоставление.

Зачем...

Вступил он в этот свет, завистливый и душный...Лермонтов трижды повторяет это выразительное «зачем»:

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным...

Зачем поверил он словам и ласкам ложным...Отталкиваясь от «высшего света», Пушкин в то же время чувствовал некоторое тяготение к этой привычной среде и не мог порвать с нею окончательно. Лермонтов хорошо знал эту двойственность. И стоит отметить: даже в своей похвале отошедшему поэту он не хочет делать из него икону, трафаретную добродетель. Чуткий современник, Лермонтов остро чувствовал — у великого поэта были свои колебания, срывы, уклоны. Но они не меняют общей картины. Напротив, они только резче подчеркивают бесспорную истину. Пушкин не смирился:

И умер он, с глубокой жаждой мщенья...

Здесь еще раз с новой силой звучит та же нота, которой открывается элегия.

Через несколько дней после ее появления другой современник создал свой образ Пушкина. И нет нужды доказывать особо, как глубоко отличается лермонтовский Пушкин от примиренного, елейного, христианствующего Пушкина, которого тогда же пытался соорудить Жуковский. Образ непримиренного Пушкина, созданный Лермонтовым, — законный наследник того «неукротимого потомка», который был начертан в «Моей родословной».

Что добавила к этому нашумевшая «последняя строфа»?

А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки

Игрою счастия обиженных родов!Перед нами настоящая и обобщающая формула, на которой стоит остановиться отдельно. Прежде всего уже ее отдельные выражения заставляют вспомнить Пушкина. Рассуждая о новой русской знати, Пушкин говорил о «времен превратности»; у Лермонтова: «игра счастья». Вариация того же образа. В сатире Пушкина новой знати противопоставляется «родов дряхлеющих обломок»; у Лермонтова: «родов обиженных обломок». Формула Лермонтова явно перекликается с «Моей родословной».

И сходство не ограничивается отдельными частностями. Подобно Пушкину, Лермонтов дает нам оценку новой послепетровской знати. Перечислим указанные им черты: чванство («надменность»), алчность («подлость»), угодливость («рабская пята»), ненависть ко всем недовольным (к обиженным потомкам). Черты, нам уже знакомые. Они развертывались одна за другой, когда перед нами проходили два образчика тех же надменных потомков: Кочубея и Нессельроде. Мы использовали тогда указания

- 352 -

Пушкина и его ближайших друзей. Теперь можно добавить: объединяя их свидетельства, мы уже учитывали формулу Лермонтова. Мы старались даже сохранить тот порядок отдельных черт, который в ней указан. Это можно было сделать только потому, что в четырех строках молодой поэт дал исчерпывающее по сжатости и силе мысли обобщение сатиры Пушкина.

Как было отмечено вначале, связь обоих творений не была тайной для Лермонтова и его друзей. Но жестокая действительность заставила их умолчать об этой небезопасной истине. Именно поэтому она была забыта позднейшим преданием, но вряд ли может вызывать какие-либо сомнения. Элегия Лермонтова — прямая наследница сатиры Пушкина. Молодой поэт полностью присвоил себе «мятежный дух» своего предтечи, его «ненависть» к аристократии.

VII

Уже в первой части элегии, обращаясь к врагам Пушкина, Лермонтов говорит:

Что ж, веселитесь! Он мучений

Последних вынести не мог...И в дальнейшем молодой поэт еще раз обращается к той же скорбной теме: к «последним мгновениям» Пушкина. К ним не однажды возвращалось позднейшее предание. Дуэль и смерть Пушкина — одна из самых разработанных тем в его биографии. Затрагивая сызнова старую тему, мы не будем излагать того, что уже признано и установлено. Удовольствуемся одним вопросом: какую роль сыграла в последней драме Пушкина тогдашняя аристократия? Что нового может сказать об этом Лермонтов как исторический свидетель? Если обнаружатся какие-нибудь новые оттенки, мы постараемся их подчеркнуть: прибавим несколько неизданных или недоуясненных свидетельств друзей Пушкина.

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид...Лермонтов только-что говорил о «невольнике чести». И речь идет о тех обидах, с которыми светская молва обрушилась на семейную жизнь поэта. Как известно, злые языки порочили доброе имя жены поэта, связывая ее с Дантесом. Пушкин провозглашался рогоносцем и т. п. Все эти обстоятельства были отлично известны Лермонтову, но очень любопытно: какое место отводит он им в последней драме Пушкина?

Прежде всего сразу бросается в глаза: в первой части элегии — более пятидесяти строк; из них только каких-нибудь тринадцать посвящены Дантесу. О мнимом романе жены Пушкина — ни намека. Лермонтов прямо переходит к дуэли.

Его убийца хладнокровно

Навел удар — спасенья нет...Следует оценка Дантеса, нами уже разобранная. Она заканчивается негодующим возгласом:

Не мог он знать в сей миг кровавый,

На что он руку поднимал.

- 353 -

Для сравнения — забытая запись Александра Тургенева: 8 мая 1838, Париж. «Циркур о Дантесе и жене его. Желал знать, хочу ли я видеть их. Отвечал, я русский, и любил Пушкина, и он — убийца его. Писал о сем князю Вяземскому». В том же дневнике не раз попадается имя убийцы Пушкина. И все записи говорят о том же. Друзья Пушкина ставили в вину Дантесу, что он поднял руку на величайшего русского поэта. Этого они никогда не могли ему простить. Но, в отличие от позднейшего предания, они не преувеличивают личной роли Дантеса в этом печальном деле. Мы убедимся сейчас, что гораздо больше внимания уделяли они другим, более скрытым участникам драмы.

...для потехи возбуждали

Чуть затаившийся пожар...В черновике читаем: «из любопытства возбуждали». Лермонтов явно усилил оттенок «для потехи». И здесь стоит отметить: Лермонтов ни словом не касается пресловутых анонимных писем, которыми так усиленно занималось позднейшее предание. Повидимому, осведомленные современники не преувеличивали их значения. Зато они уделяли большое внимание другой теме — как относилось к Пушкину светское общество в целом. И они подчеркивали: враги поэта всячески старались обострить положение, раздуть ничтожную искру в большой «пожар»...

И здесь нелишне привести одну из позднейших заметок Тургенева: 28 августа 1839. «К князю Козловскому. Тут и б<арон> Икскуль. С Икскулем о Пушкине и Дантесе. Оправдывает последнего». Беседа коснулась дуэли Пушкина. И даже теперь, два года спустя, завсегдатаи большого света, вроде этого барона, были верны себе: они выступали против Пушкина и продолжали «оправдывать» его убийцу.

Давая свою оценку того же Дантеса, Лермонтов сделал такое сравнение:

...подобно сотне беглецов.

В первоначальном наброске было даже: «сотням беглецов». Но, повидимому, Лермонтов потом предпочел «сотне». Образцовый представитель этой «сотни» нам уже известен. Герой сатиры Пушкина — Нессельроде! Основания для такого сопоставления были очевидны. Подобно Дантесу, Нессельроде был пришельцем сомнительного происхождения. Подобно Дантесу, он прибыл в Россию на ловлю денег и чинов — презирал свое новое отечество. И, конечно, Лермонтов сознательно употребил выразительное слово «беглец». Оно прямо перекликается с пушкинским эпитетом, который уже тогда стал знаменитым.

Однако были и другие веские поводы сближать старого сановника с убийцей Пушкина. В известном письме кн. Вяземского к вел. кн. Михаилу Павловичу читаем: «Некоторые из вожаков нашего общества, в которых нет ничего русского... жалели о судьбе интересного Геккерена, а для Пушкина ничего не находили, кроме хулы»20. Эти строки не обратили на себя внимания — имя «вожака» не названо. Между тем оно не вызывает сомнения: когда современники говорят о «нерусском» вожаке салона, подразумевается в первую очередь Нессельроде.

Друг Пушкина хорошо знал, кому обязан был Дантес своей карьерой. Супруги Нессельроде оказывали всякое покровительство молодому французскому монархисту; именно в салоне Нессельроде Дантес сделался одним из самых модных кавалеров столицы. И во время столкновения Дантеса с Пушкиным Нессельроде и его супруга усиленно подчеркивали,

- 354 -

на чьей они стороне. Дантес и его приемный отец Геккерен всегда находили здесь покровителей и советчиков. Именно эту связь французского беглеца с австрийским подчеркнул Лермонтов своим полновесным намеком.

...Отравлены его последние мгновенья

Коварным шопотом насмешливых невежд.Лермонтов написал сначала: «презрительных невежд». Потом исправил: «бесчувственных». Наконец, предпочел «насмешливых». Усиленные поиски эпитета ясно говорят: молодой поэт не довольствовался общими риторическими местами. Лермонтов хотел четко отметить, закрепить, как вели себя заправилы светских салонов в последние дни Пушкина.

И здесь достаточно сослаться на те же обойденные строки Вяземского. «Они не приняли никакого участия во всеобщей скорби. Хуже того, они оскорбляли, чернили ее». Речь идет, опять-таки, о «нерусском» вожаке столичного салона. Коротко говоря, — о Нессельроде.

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар...В первоначальном наброске было: так долго гнали. Повидимому, впоследствии Лермонтов усилил: так злобно. Эти слова имеют особое значение для всей нашей темы. Молодой поэт указывает: последний поход против Пушкина не был неожиданным. Вожаками выступали старые противники; они и прежде не раз уже действовали в том же духе. Именно эти строки Лермонтова дали нам повод пересмотреть историю гонений на Пушкина. И обнаружилось: все наиболее яркие страницы этой истории связаны с именами столпов придворной аристократии — Кочубея и Нессельроде.

Позднейшее предание забыло об этом. Но Лермонтов помнил, так же как и друзья Пушкина. <14 февраля 1837> «К Даршиаку, где нашел Вяземского и Дантеса: о Пушкине! Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине». Тургенев сам подчеркнул в дневнике слово «знать». Эта запись была сделана почти одновременно со стихами Лермонтова.