745

ЛЕРМОНТОВ И РУССКАЯ КРИТИКА 40-х ГОДОВ

Статья Н. Мордовченко

1

Произведения Лермонтова начали обсуждаться в критике вскоре же после появления «Песни про купца Калашникова», напечатанной без имени автора в «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» 1838 г. (№ 18). «Не знаем имени автора этой песни, которую можно назвать поэмою в роде поэм Кирши Данилова, — писал Белинский в «Московском Наблюдателе» того же года, — но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование»1.

С начала 1839 г. Лермонтов стал ближайшим сотрудником «Отечественных Записок», печатая из номера в номер стихотворения и отдельные главы «Героя нашего времени». С опубликованием каждой новой вещи внимание к Лермонтову все усиливалось и росло. Особенно же сильное впечатление на современников произвели стихотворения Лермонтова «Дума» и «Поэт». Обозревая русскую литературу конца 30-х годов, Н. Мельгунов в «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» 1839 г. приводил цитату из «Думы» и заключал: «Эти стихи г. Лермонтова, молодого поэта с большим дарованием, наводят тяжелую грусть и заставляют невольно задуматься. Дай бог, чтоб предчувствие не сбылось, чтоб поколение наше оставило прочный след на земле, запечатлев его плодовитой мыслию и гениальным трудом! Да, мы еще можем совершить что-нибудь великое; но „времена спешат“, сказал один знаменитый наш проповедник... Так, времена спешат; спешите и вы, вперед, не медлите!»2. Это высказывание по поводу «Думы» принадлежало литератору, ближайшим образом связанному с кругом бывших любомудров, романтиков-шеллингианцев.

Сильное впечатление произвела «Дума» и на романтика французской ориентации — Н. Полевого. В «Сыне Отечества» 1839 г. Полевой целиком перепечатал «Думу», назвав ее «прекрасной», причем подчеркнул: «Давно не слыхали мы такого звучного стиха, не слыхали от русских поэтов такой свежей мысли!». С большим сочувствием отнесся Н. Полевой и к стихотворению Лермонтова «Поэт». «Опять является нам г-н Лермонтов с прекрасною, полною мысли и огня пьесой „Поэт“, — писал Полевой. — Уподобление поэта кинжалу, игрушке, повешенной на стенке среди роскошной мебели богача — превосходно!». «Поэт», так же, как и «Дума», целиком был перепечатан на страницах «Сына Отечества»3.

Сам Н. Полевой в 1839 г., как и прежде, в пору «Московского Телеграфа», склонен был считать себя представителем новейшей и передовой критики, умеющей безошибочно оценить дарование каждого впервые

746

входившего в литературу поэта. Полевой был уверен, что и дарование Лермонтова было отгадано и оценено по достоинству им первым4. Однако в действительности дело обстояло не так. Пропагандисту французских романтических теорий и поклоннику Виктора Гюго творчество Лермонтова вскоре же оказалось чуждым и враждебным. К 40-м годам завершилась и политическая эволюция Полевого в сторону реакции, а сам бывший издатель «Московского Телеграфа» стал поставщиком официально-патриотических драм и соратником Булгарина и Греча.

В той же «Летописи Русских Журналов за 1839 год», где была дана цитированная выше оценка стихотворения «Поэт», Полевой издевался над «интеллектуальным конкретизмом», «безусловным абсолютизмом», «призрачностью» и другими терминами гегелевской философии, которую пропагандировал «Московский Наблюдатель» и на основе которой Белинский создавал русскую реалистическую критику.

Н. Полевому, воспитанному в традициях французской романтической школы и прославлявшему эффектную и изысканную прозу Марлинского, не могла быть приемлема проза «Бэлы», «Фаталиста», «Тамани». Не более чем через год после того, как Полевой приветствовал стихотворения Лермонтова, на страницах того же «Сына Отечества» о Лермонтове-прозаике говорится уже пренебрежительно, отмечается, что «Лермонтов, прозаик, до сих пор ничего порядочного не писал, ибо что писал он, было очень плохо». Характерно, что тогда же Н. Полевой изменяет свое отношение и к стихотворениям Лермонтова. О Лермонтове, напечатавшем вслед за «Думой» и «Поэтом» «Русалку», «Ветку Палестины», «Молитву», «Дары Терека» и многие другие стихотворения, Н. Полевой говорит теперь как об авторе «полдюжины пьесок, весьма недурных»5. Этой одной фразой Полевой, в сущности, зачеркивал свои прежние похвалы Лермонтову и ясно обнаруживал, что эти похвалы не имели глубоких принципиальных оснований. Нужно сказать еще, что подобное отношение к Лермонтову связано было не только с литературно-эстетической позицией бывшего издателя «Московского Телеграфа», но и с обстоятельствами журнальной борьбы. Н. Полевой стал пренебрежительно и отрицательно отзываться о Лермонтове тогда, когда Белинский, после прекращения «Московского Наблюдателя», переехал в Петербург, стал сотрудником «Отечественных Записок» и возложил на Лермонтова все свои упования и надежды.

2

Белинский, может быть, действительно не знал в 1838 г., что «Песня про купца Калашникова», которую он так проницательно охарактеризовал, принадлежала Лермонтову. Через год, когда в «Отечественных Записках», уже с именем Лермонтова, появились «Дума», «Поэт», «Русалка», «Ветка Палестины», «Не верь себе», Белинский ко всем этим вещам отнесся с величайшим вниманием. Тогда же он дал необычайно высокую оценку «Бэлы», тоже только-что напечатанной в «Отечественных Записках».

«Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск, — писал Белинский о «Бэле» в «Московском Наблюдателе», — мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей г. Марлинского»6. Белинский смело противопоставлял Лермонтова, автора еще только одной повести, прославленному прозаику 30-х годов Марлинскому,

747

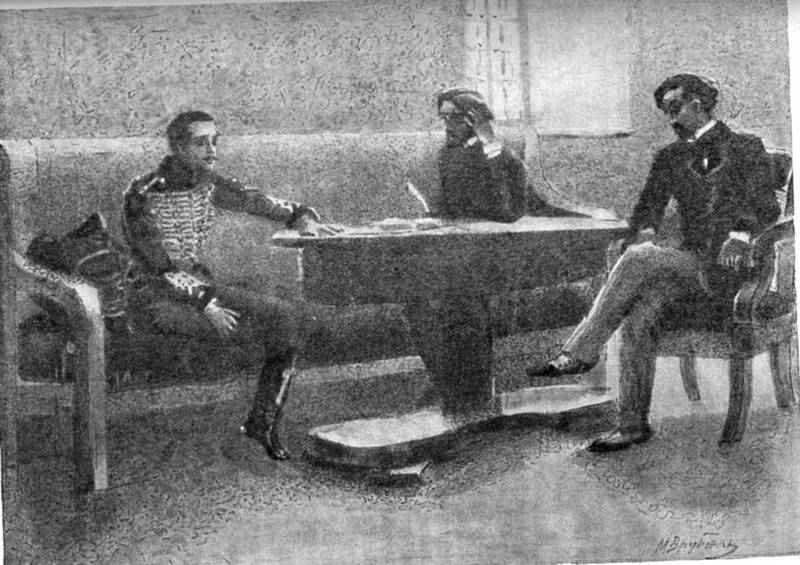

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ЖУРНАЛИСТУ, ЧИТАТЕЛЮ И ПИСАТЕЛЮ“ (ИЗОБРАЖЕНЫ ЛЕРМОНТОВ, БЕЛИНСКИЙ И ПАНАЕВ)

Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.

Третьяковская галлерея, Москва

748

чье творчество было связано с романтическим этапом литературы и с точки зрения Белинского могло только тормозить развитие реализма.

Касаясь стихотворений Лермонтова, Белинский выделял «Ветку Палестины» и «Не верь себе». Он писал, что «первое поражает художественностию своей формы, а второе глубокостию своего содержания и могучестию формы: дело идет, кажется, о тех непризванных поэтах, которые могут вдохновляться только своими страданиями, за отсутствием истинного поэтического призвания». Приводя далее стихотворение «Не верь себе», Белинский указывал: «Заметьте, что здесь поэт говорит не о бездарных и ничтожных людях, обладаемых метроманиею, но о людях, которым часто удается выстрадать и то и другое стихотворение, и которые вопли души своей, или кипение крови и избыток сил, принимают за дар вдохновенья. Глубокая мысль!.. Сколько есть на белом свете таких мнимых поэтов! И как глубоко истинный поэт разгадал их!..». Сдержаннее и холоднее Белинский отнесся к «Думе» и «Поэту». «Думу» он характеризовал как «энергическое, могучее по форме, хотя и прекраснодушное несколько по содержанию стихотворение». О «Поэте» Белинский упоминал как о произведении, «примечательном многими прекрасными стихами и также прекраснодушном по содержанию»7. Гегелевским термином «прекраснодушие» (Schönseligkeit), восходящим к Шиллеру и сентиментальной эпохе, Белинский обозначал тогда субъективное отношение к действительности, абстрактный, мечтательный идеализм.

В соответствии с формулой Гегеля «всё, что действительно, то разумно» Белинский вместе с М. Бакуниным в 1838—1839 гг. теоретически обосновывал действительность и разумность существующих общественно-политических порядков и отказывался от всякого протеста. И искусство он звал в эту пору к преодолению всякой дисгармонии, считая, что истинное художественное произведение не обнажает противоречий жизни, не углубляет их, что оно «примиряет с действительностью, а не восстановляет против нее»8.

На первый взгляд может показаться, что, исходя из подобной теории, Белинский должен был осудить Лермонтова и отвергнуть его поэзию. Однако, как уже видно из приведенных высказываний Белинского, его отношение к автору «Думы» и «Поэта» было гораздо более сложным и противоречивым. Констатируя «прекраснодушие», т. е. порицая обличительные, протестующие начала у Лермонтова, Белинский в то же время признал его истинным и замечательным поэтом. Для того, чтобы понять существо высказываний Белинского о Лермонтове, следует подробнее остановиться на литературно-эстетических взглядах Белинского 1838—1839 гг.

Именно в эту пору Белинский безоговорочно осудил Полежаева, заявив, что «его песни, нашедшие отзыв в современниках, не перейдут в потомство». Давая оценку стихам Полежаева, Белинский вспоминал слова Гёте о «лазаретной поэзии». «Плачевных и скорбящих поэтов, — писал Белинский, — великий поэт Гете характеризовал эпитетом лазаретных, и этим вполне определил их отрицательное значение в области искусства». Белинский подчеркивал при этом, что «субъективность — смерть поэзии и ее произведения — поэтический пустоцвет»9. Нужно вспомнить, что «лазаретной» поэзией Гёте называл современную ему «литературу отчаяния», которая возбуждала в нем отвращение своим болезненным характером: «Поэты все пишут так, как будто бы они больны и как будто бы весь

749

мир — это лазарет. Все они говорят о страданиях и земной юдоли и о потусторонних радостях»10.

Но Гёте, который для Белинского и всего круга «Московского Наблюдателя» являлся величайшим авторитетом в области искусства, противопоставлял «лазаретной» поэзии «истинно тиртейскую» поэзию. Эта поэзия «не только воспевает битвы, но и вооружает человека мужеством для жизненной борьбы»11. Таким представителем тиртейской поэзии для Гёте был Байрон, хотя Гёте и не сочувствовал его революционным устремлениям12. В пору «Московского Наблюдателя» М. Бакунин и Белинский и в данном вопросе, в отношении к Байрону, шли вслед за Гёте.

В декларативном предисловии к «Гимназическим речам» Гегеля Бакунин характеризовал «великого Байрона» как поэтического выразителя «мучительного перехода от XVIII века к XIX-му, от болезни к выздоровлению»13. Еще более ярко и выразительно говорит о Байроне Белинский в рецензии на «Краткую историю Франции» Мишле (1838), которая вся проникнута ненавистью к «лазаретной» поэзии, к «литературе отчаяния» во Франции. В этой рецензии Белинский касается двух литературных школ: «идеальной», представителями которой он считает Шатобриана и Ламартина, и «неистовой», происходящей по прямой линии от Байрона. В «неистовую» школу Белинский относит Гюго, Эж. Сю, Бальзака, Дюма, Жорж Санд. Обе эти школы Белинский порицает с исключительной резкостью, но Байрон характеризуется им как величайший поэт, хотя Белинский вслед за Гёте и считает пагубными его революционные устремления. «Дело вот в чем, — писал Белинский: — Байрон, как новый атлант, поднял на свои мощные рамена страдания целого человечества, но не пал под этою ужасною тяжестию. Душа его была — бездонная пропасть; его притязания на жизнь были огромны, и жизнь отказала ему в его требованиях. Он оперся на самоё себя, и новый Прометей, терзаемый коршуном — ненасытимою жаждою своего беспокойного духа, вопли гордой души своей передал в чудных, художественных образах. Это был поэт гордого самим-собою отчаяния. Сын XVIII века, он с презрением оттолкнул от себя его бедные радости, его нищенские наслаждения, — и не узнал истинных радостей, истинных наслаждений, того богатства духа, который ни ржа не точит, ни тать не похищает. В аравийской пустыне железного стоицизма нашел он свое убежище от карающей его и презираемой им судьбы, и не достиг до обетованной земли благодати, где открывается вечная истина, разрешаются в гармонию диссонансы бытия и мерцает таинственным блеском заря бесконечного блаженства. Да, благородному лорду дорогою ценою обошлись его дивные песни: они были им выстраданы. Но наши господа неистовые об этом не подумали: им показалось очень эффектно бранить и проклинать жизнь»14. «Неистовой» школе французского романтизма Белинский, таким образом, противопоставляет Байрона как подлинного представителя тиртеевской поэзии.

В 1838—1839 гг. Белинский доказывал, что поэт является «органом общего и мирового», что никакого отношения к общественности данного времени искусство не имеет, что между художником и человеком нет ничего общего и т. д. Являясь выражением абсолютной идеи в один из моментов ее развития, искусство всегда «объективно», в противоположность всякому субъективному заблуждению, отрицающему действительность. Борясь с субъективизмом в искусстве, Белинский, однако, утверждал, что отрицание, будучи необходимой ступенью в развитии абсолютной

750

идеи, необходимо должно присутствовать и в искусстве. «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, — писал Белинский, — потому что кто не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целию самой себе, не иметь целию примирение»15.

Соответственно этой концепции Белинский анализировал и истолковывал произведения искусства. Так, в статье о «Гамлете» Шекспира трагедия Гамлета характеризуется Белинским как переход из младенческой, бессознательной гармонии духа в дисгармонию и борьбу, «которые суть необходимое условие для перехода в мужественную и сознательную гармонию и самонаслаждение духа»16. Аналогичным образом трактуется Белинским и образ Фауста. П. В. Анненков в своих мемуарах справедливо указывает, что «для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст, как человек глубокий и всеобъемлющий, должен был выдти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностью, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и сознанием»17.

Проблема взаимоотношения искусства и действительности выступает в концепции Белинского в сугубо идеалистической форме. Но идеализм Белинского был объективным идеализмом. Если идея разумна и истинна, как истолковывал ее Белинский, то значит она и действительна. Следовательно, художественное произведение, выражающее идею в один из моментов ее развития, не может противостоять действительности, а должно совпасть с нею.

Гегелевское учение помогало Белинскому в развитии и укреплении его реалистических тенденций. Но вместе с тем Белинский совершал глубокую ошибку, усматривая единство противоположностей не в последовательном развитии противоречий, а в преодолении и свертывании их, в спекулятивном высшем синтезе.

«Дума» и «Поэт» Лермонтова не только не заключали в себе никаких тенденций к обнаружению этого «высшего синтеза», но, наоборот, были проникнуты безнадежным отчаянием и трагизмом. В то же время Лермонтов не имел ничего общего с «лазаретной» поэзией французского романтизма, которую презирал Белинский. Над поэтами, воспевавшими земные страдания и горести, Лермонтов возвышался своим стоицизмом.

П. В. Анненков в своих мемуарах рассказывает: «Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830 года и в произведениях „юной Франции“, — а также и примеси нашего русского великосветского фрондерства, построенного еще на более шатких основаниях, чем парижский скептицизм и отчаяние. Но он им отыскивал другие причины и основания, а не те, которые выходили из самой жизни поэта»18. Это очень важное наблюдение Анненкова нуждается, однако, в уточнении и разъяснении. Отчаяние и трагизм Лермонтова Белинский в 1839—1840 гг. склонен был объяснять как неизбежную ступень в духовном развитии молодого поэта, как необходимое условие для перехода к гармонии и примирению с действительностью. Несомненно, что такое объяснение не имело оснований в жизни Лермонтова и было со стороны

751

Белинского ошибкой, от которой он впоследствии сам отказался. Но «отголоски французского байронизма» настраивали Белинского не против Лермонтова, а в его пользу. Если отсутствие «примирительных» тенденций в «Думе» и «Поэте» Белинский счел «прекраснодушием», если «великосветское фрондерство» у Лермонтова было ему также неприемлемо, все же Лермонтов оказался ему близок.

Лермонтов стал близок Белинскому прежде всего потому, что Белинский увидел в нем «истинного» поэта, сумевшего распознать и изобличить «мнимых», «лазаретных» поэтов. В стихотворении «Не верь себе» ирония и сарказм Лермонтова были направлены одновременно и в сторону лицемерной и бездушной толпы, и в сторону плачущих и скорбящих поэтов. Оружием художественного слова Лермонтов боролся с той поэзией, против которой восставал и Белинский и которую он систематически обличал.

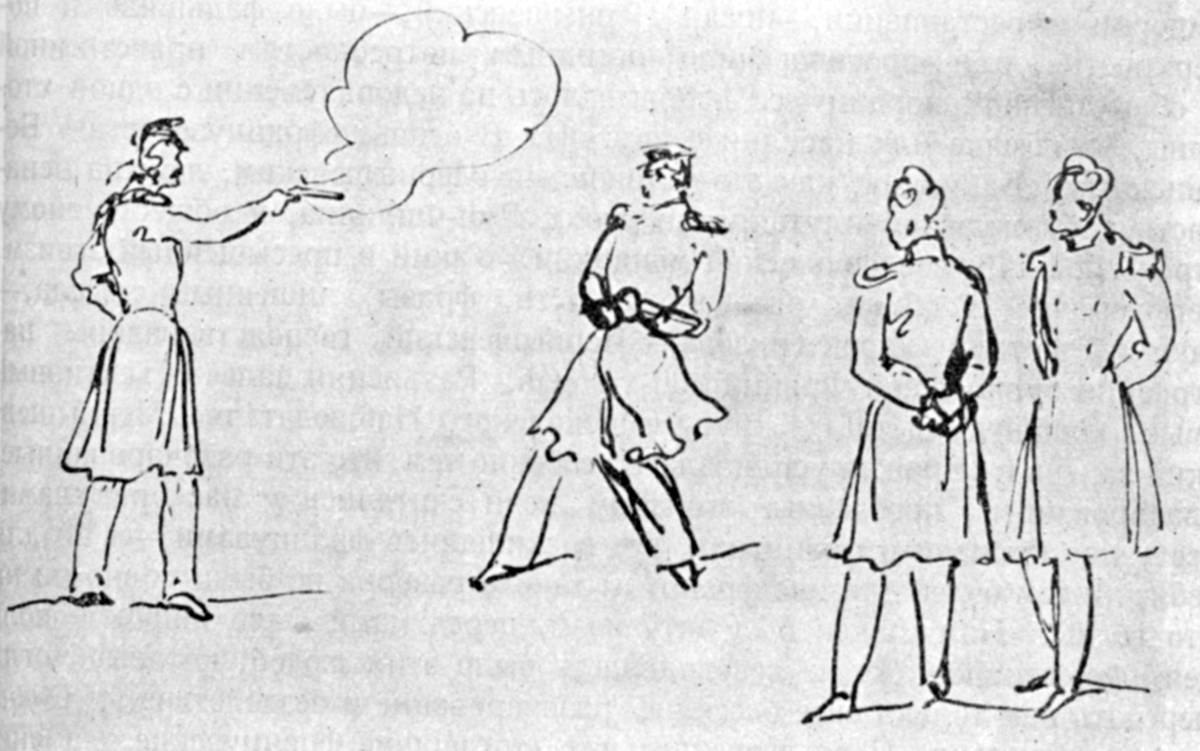

ДУЭЛЬ

Рисунок пером Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 171)

Институт литературы, Ленинград

Отвращение к плачущим и скорбящим поэтам у Белинского теснейшим образом было связано, с одной стороны, с его гегельянством, с другой стороны — оно шло рука об руку с глубочайшей его неприязнью к французской литературе и искусству. Ирония и сарказм Лермонтова по адресу «мнимых» поэтов тоже были в несомненной связи с его французскими симпатиями и антипатиями.

Как известно, в идейном направлении «Московского Наблюдателя», руководимого и вдохновляемого Белинским, большую роль играло так называемое «французоедство» (Franzosenfresserei). «Французоедству» были посвящены многие страницы бакунинского предисловия к «Гимназическим речам» Гегеля, «французоедством» было проникнуто большинство статей и рецензий Белинского. Упомянутая рецензия на «Краткую историю

752

Франции» Мишле с достаточной ясностью может свидетельствовать о сущности «французоедства» Белинского. С отвращением относясь к французской «литературе отчаяния», Белинский вместе с Бакуниным распространял свою ненависть и на всю историю Франции, особенно на Французскую революцию, и на передовые течения во французской общественной мысли 30-х годов.

Чернышевский превосходно и с полной убедительностью показал, что «французоедство», отчасти обусловленное гегельянством, в конечном счете предопределено было глубокими общественно-историческими причинами. Чернышевский показал и то, что, несмотря на несомненные крайности «французоедства» (огульное осуждение истории Франции и общее осуждение всех направлений французской общественной мысли), все же оно имело прогрессивный смысл. «Все, чем блистала Франция времен первой империи и реставрации, — писал Чернышевский, — было фальшиво и поверхностно или противоречило истинным потребностям нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумении с одной стороны, на обмане или насилии с другой». В основе «французоедства» Белинского и Бакунина, как это установлено Чернышевским, лежала ненависть к буржуазной плутократии эпохи Луи-Филиппа, к общественному строю Франции послеиюльской монархии. Узкий и пресыщенный эгоизм, легкомыслие и обман, разочарованность, фразы, лишенные смысла, — такими чертами характеризовал Чернышевский господствовавшие настроения буржуазной Франции 30-х годов. Разъясняя далее объективный смысл «французоедства» в кругу «Московского Наблюдателя», Чернышевский замечал: «Вражда усиливалась особенно тем, что эти разочарованные, блазированные, проеденные эгоизмом люди считались у нас оракулами: все у нас кричали о французах, все восхищались французами, — а ни для себя, ни тем более для нас французы такого разбора не были ровно ни на что годны. Нам нужен был энтузиазм, перед нами было широкое поле деятельности: как же не возненавидеть было этих людей, которые могли передать нам только свое бессилие, разочарование и бездействие?». Очень тонко наблюдение Чернышевского, что «тогдашние французские знаменитости», у которых «не было ни решительных принципов, ни строгой последовательности в образе мыслей», были люди «в роде тех, которых изображал у нас Пушкин в своих героях, — в роде тех, которых Лермонтов заставляет говорить:

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом...

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы...»19 и т. д.

Из наблюдений Чернышевского с необходимостью следует вывод, касающийся центральных стихотворений Лермонтова. Художественные обобщения, данные в этих стихотворениях и связанные с русской действительностью конца 30-х годов, могут и должны быть распространены и на действительность западно-европейскую, в частности на французскую буржуазную действительность эпохи Луи-Филиппа. Существенно и то, что при создании своих стихотворений Лермонтов исходил, конечно, не только из опыта русской, но и французской жизни конца 30-х годов.

Лермонтов, подобно большинству людей его круга, был воспитан во французских традициях. В его идейном развитии сыграла большую роль июльская революция 1830 г., которую он приветствовал в своих стихах.

753

С тем большей горечью должен был отнестись Лермонтов к послеиюльской монархии, к наступившему господству биржевиков и банкиров. В связи с этим естественно и понятно, что Лермонтов заинтересовался Барбье, клеймившим в своих сатирах буржуазный Париж, обличавшим порочность и развратность современной ему Франции. Гневные сатиры Барбье откликнулись у Лермонтова и в «Думе», и в «Поэте», и особенно ярко в стихотворении «Не верь себе». Характерно, что в качестве эпиграфа к последнему стихотворению взяты те строки из «Пролога» Барбье, где изобличаются «кричащие шарлатаны, торговцы пафосом и изготовители напыщенных слов», т. е. представители французской литературы, которые выдвинулись после поражения Июльской революции.

Отношение Лермонтова к литературе послеиюльской Франции требует специального исследования. Однако, учитывая обращение Лермонтова к Барбье, несомненно родственного ему идейно-политически, можно заключить, что Лермонтов отнюдь не склонен был симпатизировать болезненным и упадочным течениям во французской литературе. Эти течения, так же как и породивший их общественный строй, были, очевидно, враждебны Лермонтову, и он боролся с ними, преодолевая «парижский скептицизм и отчаяние». В этом-то отношении Лермонтов и оказывался близок Белинскому, хотя их пути в 1839—1840 гг. скорее пересекаются, чем сходятся. Стоицизм, не боящийся действительности со всеми ее противоречиями и антагонизмами, — такова идейная позиция Лермонтова, во многом аналогичная байроновской. Примирение с действительностью и разрешение всех противоречий в абстрактном синтезе — такова позиция Белинского в рассматриваемый период.

Анненков рассказывает, как Белинский «носился с каждым стихотворением» Лермонтова, появлявшимся в «Отечественных Записках», и «как он прозревал в каждом из них глубину его души, больное, нежное его сердце»20. Каждое новое стихотворение расширяло представление о поэтическом облике Лермонтова, о силе его таланта, о широте его диапазона. Прочитав в августе 1839 г. «Три пальмы» Лермонтова в «Отечественных Записках», Белинский писал Краевскому: «Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое»21. Месяцем позже, в письмо к Станкевичу, Белинский приводил целиком «Три пальмы» и заявлял: «На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов»22. В январе 1840 г. Белинский спрашивал о Лермонтове К. Аксакова: «Каков его „Терек“? Дьявольский талант!». С тем же вопросом Белинский обращался и к Боткину, причем замечал: «Чорт знает — страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт, и что Пушкин умер не без наследника»23. Так еще в самом начале 1840 г., когда не было ни «Героя нашего времени», ни сборника стихотворений Лермонтова, Белинский предсказывал Лермонтову место в литературе вслед за Пушкиным и Гоголем.

Важно подчеркнуть, что и в начале 1840 г. Белинский еще продолжал отрицать всякие связи литературы и искусства с общественно-исторической действительностью. Январь 1840 г. — время появления статьи «Менцель, критик Гете», где утверждались принципиальная аполитичность и асоциальность искусства. Вследствие этого Белинский еще не ставил и не мог ставить вопроса о соотношении лермонтовской поэзии с условиями и противоречиями русской общественной жизни. Исходя из гегелевского тезиса, что поэт есть «орган общего и мирового», Белинский продолжал

754

отстаивать свою концепцию о неизбежности разрешения всех противоречий и антагонизмов в гармонию и примирение. Пока еще не только не расставаясь с этой концепцией, но и пропагандируя ее в своих статьях, Белинский по ходу своей собственной эволюции выходил, однако, за ее рамки и перерастал ее.

С конца 1839 г. Белинский начинал видеть несостоятельность своего истолкования «разумной действительности» и вступал в полосу мучительного идейного кризиса, который преодолевался на протяжении 1840—1841 гг. Наблюдения петербургской жизни помогали Белинскому развивать и углублять идею отрицания, идею революционной борьбы. В пору пересмотра старых взглядов и перехода на новые позиции Лермонтов как бы сопутствовал Белинскому. Поэзия Лермонтова не только не заключала в себе тенденции примирения с действительностью, как того требовала философско-эстетическая концепция Белинского, но, наоборот, — углубляла и обостряла все жизненные противоречия. Вот почему в процессе выработки нового мировоззрения Белинский нашел у Лермонтова полное и глубокое отражение своей «рефлексии», своих сомнений и колебаний, своей внутренней борьбы, которую он переживал.

В письме к Боткину от 9 февраля 1840 г. Белинский восхищался «Колыбельной песней» Лермонтова. «Как безумный, твердил я и дни и ночи эту чудную молитву, — писал он, — но теперь я твержу... другую молитву:

И скушно, и грустно!.. и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...

Эту молитву твержу я теперь потому, что она есть полное выражение моего моментального состояния». И дальше Белинский делал характерное признание: «А дня через два надо приниматься за статью о детских выпусках, где я буду говорить о любви, о благодати, о блаженстве жизни, как полноте ее ощущения, словом, обо всем, чего и тени, и призрака нет теперь в пустой душе моей»24.

3

До выхода в свет «Героя нашего времени» специальных критических статей о Лермонтове еще не было, хотя имя поэта уже встречалось в литературных обзорах, рецензиях, заметках. В самом начале 1840 г. имя Лермонтова даже оказалось вовлеченным в полемику.

«Отечественные Записки» Краевского, где систематически печатался Лермонтов, вместе с «Литературной Газетой» того же Краевского развернули борьбу с реакционной журналистикой, а особенно с Н. Полевым, который был тогда ближайшим участником «Сына Отечества». Самую непримиримую позицию по отношению к Н. Полевому занял Белинский, начавший обличение Полевого еще в «Московском Наблюдателе». После переезда в Петербург Белинский продолжил и еще шире развернул борьбу с Н. Полевым. В первом номере «Отечественных Записок» 1840 г. Белинский напечатал обширную рецензию на «Очерки русской литературы» Н. Полевого; он неустанно преследовал и клеймил Полевого и в ряде других своих статей и рецензий того же времени. Вместе с «Отечественными Записками» выступала и «Литературная Газета». С начала 1840 г. здесь начался печатанием цикл фельетонов И. Панаева, дававших памфлетную характеристику деятелям реакционной журналистики. В «Портрете № 2» давалась характеристика Н. Полевому, причем автор явно намекал на дружбу Полевого с Булгариным и Гречем25.

755

ПРЕДИСЛОВИЕ К „ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“, НАПИСАННОЕ РУКОЙ А. ШАН-ГИРЕЯ,

С ПОПРАВКАМИ ЛЕРМОНТОВА

Институт литературы, Ленинград

756

Н. Полевой не остался в долгу и в ответ на все эти нападки начал на страницах «Сына Отечества» систематически издеваться над «Отечественными Записками» и «Литературной Газетой», а также и над писателями, которые являлись сотрудниками этих изданий. Нужно сказать, однако, что все выпады Полевого отнюдь не носили принципиального характера. Это были придирки по мелким поводам и частным фактам. Тогда же Полевой изменил свое отношение и к Лермонтову, начав в своих рецензиях и обзорах иронизировать и издеваться над поэтом. Так, например, в «Очерке русской литературы за 1838 и 1839-й годы» Н. Полевой писал: «Кроме гениальных и великих романистов, каковы прославленные друзьями — И. И. Лажечников — наш В. Скотт, Н. Ф. Павлов — наш Бальзак, Казак Луганский — наш Жакоб Библиофил, Е. П. Гребенка, М. Ю. Лермонтов — наши... право, и не знаем кто, но только великие писатели — у нас есть также писатели, хотя и не столь великие, но с истинным неподдельным дарованием. Сюда причисляем мы, например: Булгарина, Греча, Загоскина, Вельтмана, Гоголя, Основьяненка, князя Одоевского и других»26. Полевой по большей части ограничивался ироническими намеками, не затрудняя себя критическим разбором творчества тех писателей, к которым он был настроен явно недоброжелательно. Можно отметить, что в «Очерке русской литературы за 1838 и 1839-й годы», коснувшись «Новых повестей» Н. Павлова, Полевой ограничился следующими замечаниями: «всё напечатано с ужасною разбивкою, с бесконечными пробелами, и вышел том в восьмушку, вероятно, для того, чтобы продавать его по десяти рублей. Жаль, что, разгоняя буквы по страницам, издатели не позаботились об исправной корректуре книги: она кишит ошибками против всех правил языка и грамматики». Таков был преобладающий стиль критических «очерков» Н. Полевого, которые он печатал в «Сыне Отечества».

«Литературная Газета», организованная Краевским с 1840 г., стала выходить с виньеткой на первой странице. Эту виньетку Н. Полевой избрал объектом для своих выпадов. Иронизируя по поводу «фасона», которым щеголяет «Литературная Газета», Полевой упомянул и виньетку — «прелестный политипаж, изображающий какого-то лысого толстяка, который сидит подле стола, в креслах, и думает»27. Когда редакция «Литературной Газеты» ответила «Сыну Отечества», что политипаж изображает не просто «лысого толстяка», а Франклина, Н. Полевой выступил с резкой полемической заметкой. Он пытался доказать, что политипаж, использованный «Литературной Газетой» в качестве виньетки, взят из какого-то французского листка, «где его и не думали выдавать за какое-нибудь историческое лицо». Заметка Полевого оканчивалась таким образом: «Поверить словам вашим и скучно, и грустно, и не кому, как говорит какой-то поэт у вас, на стр. 135»28.

Н. Полевой намекал на стихотворение Лермонтова «И скушно, и грустно», напечатанное в № 6 «Литературной Газеты» 1840 г. (от 20 января). Отвечая Полевому, редакция «Литературной Газеты» упомянула и об этом стихотворении: «„Сыну Отечества“, повидимому, не нравятся прекрасные стихи М. Ю. Лермонтова, напечатанные на 135 стр. „Литературной Газеты“, стихи, положенные на музыку одним известным петербуржским артистом и принятые с живым участием в лучшем петербуржском обществе... И здесь мы спорить не станем: — у всякого свой вкус! Мы любим

757

стихи Лермонтова, Жуковского, Пушкина и печатаем их в нашем журнале; „Сын Отечества“ любит стихи гг. Печенегова, Коровкина, Сушкова, И. Д—ча, Н. Д—ва и им подобных... На здоровье!..»29.

Редакция «Литературной Газеты» и «Отечественных Записок» не только печатала стихотворения Лермонтова, но и выдвигала его имя как большую надежду русской литературы. Характерно, что в рецензии «Литературной Газеты» на «Одесский альманах 1840 г.» по поводу Лермонтова прямо заявлялось: «Многого, многого ждем мы от этого могущественного таланта; одни из самых лучших, светлых, блистательных надежд возложили мы на него... Дай бог, чтобы он осуществил их все...»30. Одновременно Белинский в «Отечественных Записках», в свою очередь рецензируя «Одесский альманах 1840 г.», также упоминал имя Лермонтова. Давая краткую характеристику современной поэзии, Белинский, между прочим, отмечал: «Поэтов действующих — у нас немного; если хотите, мы всех их перечтем по пальцам: гг. Лермонтов и Кольцов; далее подписывающийся — Ѳ — <И. П. Клюшников>, и г. Красов...»31. Однако, в своей рецензии Белинский очень холодно отозвался об «Ангеле» и «Узнике» Лермонтова, помещенных в «Одесском альманахе». 1 марта 1840 г. он писал Боткину по поводу этих стихотворений: «Стихи Лермонтова не достойны его имени, они едва ли и войдут в издание его сочинений (которое выйдет к празднику), и я их ругну. Впрочем, они случайно и попали в печать, чтобы отвязаться от альманашников»32. В рецензии на «Одесский альманах» по поводу «Ангела» и «Узника» Белинский ограничился следующими замечаниями: «Два стихотворения г. Лермонтова, вероятно, принадлежат к самым первым его опытам, — и нам, понимающим и ценящим его поэтический талант, приятно думать, что они не войдут в собрание его сочинений, которое, слышали мы, выйдет весною. Впрочем, эти два стихотворения недурны, даже хороши, но только не превосходны, а без того не могут быть и хороши, когда под ними подписано имя г. Лермонтова»33. Предположение Белинского, что «Ангел» и «Узник» принадлежали к числу самых первых опытов Лермонтова, не совсем верно. «Ангел», действительно, был написан в 1831 г. и являлся единственным из юношеских стихотворений, напечатанных самим Лермонтовым. Но «Узник» датируется 1837 г., хотя первоначальная его редакция (стихотворение «Желание») относится к 1831—1832 гг.

Редактор и комментатор сочинений Белинского С. А. Венгеров обвинял Белинского в том, что в оценках «Ангела» и «Узника» критик «жестоко промахнулся»31. Как это видно из приведенных цитат, оценки Белинского не сопровождены мотивировкой. Неизвестно, в силу каких причин Белинский отрицательно отнесся к «Ангелу» и «Узнику».

До сих пор не обращалось внимания на то, что в рецензии на «Одесский альманах», помещенной в «Литературной Газете», «Ангел» и «Узник» также были оценены очень холодно, причем оценки сопровождались мотивировкой. Эта мотивировка проясняет и сущность оценок Белинского. Вот что было сказано в рецензии по поводу «Узника» и «Ангела»: «В этих пьесах нет ничего особенного, ими нельзя измерить таланта Лермонтова. Первое, по нашему мнению, лучшее. Яркий металлический стих, какой-то особенный прием, обличающий художника, полнота образов, исчерпывающих своими формами все содержание чувства, выражаемого стихотворением, — вот достоинства пьесы „Узник“. Стихотворение „Ангел“ менее

758

удовлетворяет нашему эстетическому чувству. В самом содержании его какая-то неопределенность, какая-то антипоэтическая туманность, так что даже самый талант Лермонтова не мог придать ему жизни... Может быть, в связи с другими стихотворениями оно получит более глубокое значение и иначе отзовется, но само по себе, как уже и сказали мы, оно не удовлетворяет нас». Рецензент заканчивал свою оценку «Ангела» следующими словами: «Вообще мы желали бы, — если позволено нам это желание, — чтобы талант Лермонтова чуждался всего аллегорического, безжизненной области, населенной символическими демонами, двусмысленными пери и пр.»35.

Можно предположить, что Лермонтов принял во внимание мнение рецензента, поскольку «Ангел» не был включен в сборник стихотворений издания 1840 г.

Но возвратимся к полемике «Сына Отечества» с «Литературной Газетой» и «Отечественными Записками». Изложенные вкратце перипетии этой полемики не имели бы, конечно, никакого существенного значения, если бы в числе свидетелей этой полемики не был сам Лермонтов и если бы эта полемика не откликнулась в его творчестве.

В стихотворении «Журналист, читатель и писатель», написанном в конце марта 1840 г. (во время пребывания Лермонтова под арестом за дуэль с Барантом) и напечатанном в 4-й книжке «Отечественных Записок», несомненно отразились впечатления Лермонтова от полемики Полевого с изданиями Краевского. В «журналисте» и его речах нельзя не узнать некоторых существенных черт облика Н. Полевого, к 1840 г. растерявшего свою принципиальность, писавшего за деньги и сблизившегося с деятелями продажной журналистики:

Приличье, вкус — всё так условно;

А деньги все ведь платят ровно! —

Поверьте мне: судьбою несть

Даны нам тяжкие вериги...

Белинский, характеризуя критические «очерки» Полевого в «Сыне Отечества», превосходно говорил о них: «Все эти „очерки“ поются на один и тот же лад и отличаются элегическою унылостию разочарованных юношей двадцатых годов настоящего столетия, — юношей, уж очень состарившихся для 1840 г. В них на один и тот же тон распевается одна и та же мысль, — что теперь все не так, как было, и в современной литературе видна одна посредственность»36. «Журналист» в стихотворении Лермонтова, подобно Полевому, смотрит на «русскую музу» «открыто негодуя», подобно Полевому, он видит в литературе одну посредственность:

Скажите, каково прочесть

Весь этот вздор, все эти книги...

И всё зачем? — чтоб вам сказать,

Что их не надобно читать!..

Выше мы отмечали, каков был преобладающий стиль критических «очерков» Полевого: он уклонялся от серьезного критического анализа, зачастую лишь иронизировал над писателями, которые сотрудничали во враждебных ему органах. Литературная критика в руках Полевого, как уже указывалось, подменялась библиографическими заметками, нападками на шрифт, опечатки и пр. По поводу виньетки в «Литературной Газете» Полевой открыл даже целое наступление, затрагивая и имя Лермонтова. В следующих строках «Журналиста, читателя и писателя» не только

759

отразились впечатления Лермонтова от полемики Полевого с «Литературной Газетой», но и была дана оценка этой полемики. В ответ на слова «журналиста», что и он, «открыто негодуя», смотрит на «музу русскую», «читатель» говорит:

Читал я. — Мелкие нападки

На шрифт, виньетки, опечатки,

Намеки тонкие на то,

Чего не ведает никто.

Хотя б забавно было свету! —

В чернилах ваших, господа,

И желчи едкой даже нету,

А просто грязная вода.

ГУЛЯНЬЕ В САДУ

Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 87)

Институт литературы, Ленинград

К «Журналисту, читателю и писателю» нам еще придется вернуться. В стихотворении отразился лишь первый, начальный этап полемики «Сына Отечества» с изданиями Краевского. Полемика продолжалась и после напечатания стихотворения, но все в том же стиле. Меткая характеристика Лермонтова применима и ко второму, заключительному этапу полемики.

Поводом для новых выпадов «Сына Отечества» послужила рецензия Белинского в «Отечественных Записках» на «Одесский альманах 1840 г.». «Сын Отечества» восстал против утверждений Белинского, что у нас всего четыре «действующих» поэта (Лермонтов, Кольцов, Клюшников и Красов) и немногим более — переводчиков (Вронченко, Катков, Струговщиков, Аксаков и Мейстер). Если Белинский в числе «действующих» поэтов на

760

первое место поставил Лермонтова, то в статье «Сына Отечества» (принадлежавшей, конечно, тому же Полевому) утверждалось другое: «Г-н Лермонтов за полдюжины пьесок, весьма недурных, и г-н Кольцов за несколько очень милых пьесок и песенок, по нашему мнению, никак не могут еще назваться поэтами великими». (Нужно отметить, что Белинский в своей рецензии и не называл Лермонтова и Кольцова великими поэтами.) Так же мельком автор статьи упоминал в «Сыне Отечества» и о Лермонтове-прозаике, заметив, что все написанное Лермонтовым в прозе «очень плохо»37.

На полемическую статью «Сына Отечества» ответил Белинский в «Литературной Газете». Белинский вспоминал, что когда-то «Сын Отечества» восхищался стихами Лермонтова. Процитировав прежние похвальные отзывы о «Думе» и «Поэте», Белинский заключал: «Но тогда он <«Сын Отечества»> еще только стремился к уяснению своих отношений к „Отеч. Запискам“, которые теперь, на беду ему, ясны ему. Лермонтов не изменяется — стихи его все лучше и лучше и они печатаются в „Отеч. Записках“, а не в „С. О.“, где никогда они не будут печататься, и потому — все они никуда не годятся, по мнению „Сына Отечества“»38.

Ответ «Литературной Газеты» был назван в «Сыне Отечества» «неприличным». «Мы поступаем откровенно, говорим прямо, — заявлялось в журнале, — не употребляем уловок критических, презираем Отеч. Записки открыто, только для чести русской литературы указываем на странные мнения Отеч. Записок, чтобы молчание не было сочтено согласием современников с их мнениями; но никогда не входили, не входим и не будем мы входить в полемику и переговоры с ними». В той же книжке «Сына Отечества» было опубликовано, что Полевой, начиная с 9-й книжки 1840 г., уже не принимает участия в редактировании журнала39.

С новым ответом «Сыну Отечества» вновь выступил Белинский на страницах «Литературной Газеты». В содержании этой последней статьи, завершившей полемику, следует отметить один пункт, касающийся Лермонтова. «Что презрение „С. О.“ к „Отеч. Зап.“ очень подозрительно, — писал Белинский, — это явствует еще и из того, что первые нападки его на них были нерешительны, перемешаны пополам с похвалами, которых большая часть относилась к стихотворениям г. Лермонтова. Вообще было видно, что „С. О.“ стремился к уяснению своих отношений к „Отеч. Запискам“ и рассчитывал так, чтобы его отзывы о них походили на изречения дельфийского оракула, т. е. могли б быть перетолкованы в ту и другую сторону — и как брань, если бы „От. Зап.“ отвергли искательства „С. О.“, и как похвала, если бы они низошли до этих искательств». И дальше, как и в предыдущей своей полемической статье, Белинский вновь подчеркивал беспринципность «Сына Отечества»: «„Сын Отечества“ отвергает всякий талант в г. Лермонтове, стихотворения которого сам превозносил назад тому год»40.

Когда вышел в свет «Герой нашего времени», «Сын Отечества» объединил произведение Лермонтова с одновременно вышедшим «Мещанином» Башуцкого, которым восторгался Бурачок в «Маяке», и по поводу обеих вещей даже отказался высказываться. «Мы думаем, — отмечалось в «Сыне Отечества», — что для многих пишущих критика дело бесполезное, как бесполезны дождь и роса для растений, корень которых подточен неумолимым червяком. Критика в таком случае может быть полезна, как анатомия, производящая свои исследования над мертвыми телами для научения

761

других. Следовательно, критике здесь торопиться нечего. Она всегда успеет догнать больные создания, влекущиеся между жизнью и смертью, в малый промежуток их бедного, эфемерного бытия»41.

4

По особенностям своего творческого развития Лермонтов был далек от литературных группировок, от журнальной и критической борьбы. Чем же тогда объяснить, что в марте 1840 г., во время сидения под арестом, он написал стихотворение, в котором ставились темы взаимоотношения писателя и читателя, темы, непосредственно связанные именно с журналистикой и критикой? Б. М. Эйхенбаум выдвинул предположение, что «главным поводом» к написанию стихотворения «Журналист, читатель и писатель» явилось, вероятно, посещение Белинского, который действительно был у Лермонтова в ордонанс-гаузе и вел с ним длительную беседу42. Хронологические данные если и не противоречат гипотезе Б. М. Эйхенбаума, то не могут и подкрепить ее. «Журналист, читатель и писатель» написан, вероятно, 20 марта 1840 г. Эта дата проставлена на копии стихотворения, сделанной (как установил Л. Б. Модзалевский) рукою В. Соллогуба. 4-я книжка «Отечественных Записок», где было напечатано стихотворение, вышла в свет 12 апреля 1840 г.43. Белинский же в письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. говорит, что он «недавно» был у Лермонтова в заточении44. До своего визита Белинский хотя и встречался с Лермонтовым в редакции «Отечественных Записок», но близких отношений с ним не поддерживал, и они, видимо, сторонились друг друга45. Скорее всего, что Белинский отправился к Лермонтову в связи с только-что вышедшей 4-й книжкой «Отечественных Записок» (с напечатанным в ней «Журналистом, читателем и писателем»), чтобы вручить ее поэту. Если принять подобное допущение, тогда встречу Белинского с Лермонтовым нужно датировать между 12 и 16 апреля, что и соответствует словам Белинского: «недавно был я у него», т. е. в течение последних четырех-пяти дней. При таком допущении гипотеза о том, что «главным поводом» к написанию стихотворения Лермонтова послужило именно посещение Белинского, снимается совершенно. В упомянутом письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. Белинский сообщает, что Лермонтов в разговоре с ним отзывался, между прочим, о повести В. Соллогуба «Большой свет в трех танцах». Но повесть В. Соллогуба была напечатана в 3-й книжке «Отечественных Записок», вышедшей в свет 15 марта. Следовательно, ко времени встречи с Белинским Лермонтов должен был уже прочесть эту повесть. В историко-литературных целях удобнее выдвигаемое предположение, что визит Белинского к Лермонтову состоялся между 12 и 16 апреля и что, значит, «Журналист, читатель и писатель» написан Лермонтовым еще до встречи с Белинским. Дело в том, что «главным поводом» к написанию стихотворения послужили Лермонтову, конечно, его собственные творческие потребности, а не беседа с кем-либо и не чей-либо визит, хотя бы и Белинского.

Весьма существенен тот факт, что 19 февраля 1840 г., т. е. за месяц до создания «Журналиста, читателя и писателя», цензурой было разрешено печатание «Героя нашего времени». Находясь в вынужденном одиночестве, Лермонтов, со дня на день ожидавший появления в свет своей первой книги, естественно, не мог не думать о том, как она будет встречена журналами и читающей публикой. «Журналист, читатель и писатель», являясь,

762

как и пушкинский «Разговор книгопродавца с поэтом», своего рода литературно-общественной декларацией автора, связан, однако, гораздо более близко с «Героем нашего времени», чем пушкинский «Разговор...» с первой главой «Евгения Онегина».

Судья безвестный и случайный,

Не дорожа чужою тайной,

Приличьем скрашенный порок

Я смело предаю позору;

Неумолим я и жесток...

Эти строки из заключительного монолога в «Журналисте, читателе и писателе» прямо перекликаются с позднейшим авторским предисловием ко второму изданию «Героя нашего времени»: «Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии...».

Осмысляя «Журналиста, читателя и писателя» как литературно-общественную декларацию Лермонтова, соотнесенную с «Героем нашего времени» и закономерно написанную накануне выхода романа в свет, мы понимаем, почему именно в этом стихотворении поэт подытожил и резюмировал свои впечатления от современной ему журналистики.

Помимо впечатлений от «Сына Отечества» и статей Полевого, в стихотворении отразились, вероятно, впечатления Лермонтова и от других изданий начала 40-х годов. Так, слова «читателя» о дурной внешности журнала, об опечатках, о низком уровне стихотворного отдела — все это в равной степени может быть отнесено и к «Сыну Отечества» и к «Библиотеке для Чтения». Сетования «читателя» на то, что в журнале преобладают переводы, а тематика оригинальных «рассказов» ограничена насмешками над Москвой или бранью чиновников, — эти сетования следует рассматривать как обобщенную характеристику всей петербургской реакционной журналистики. Переводы, действительно, являлись преобладающим материалом отдела «словесности» и в «Сыне Отечества» и в «Библиотеке для Чтения»; насмешки над Москвой весьма свойственны были «Библиотеке для Чтения», усвоившей издевательский тон по отношению к Москве с самого основания журнала; чиновников постоянно бранил Булгарин в своих нравоописательных очерках в «Северной Пчеле».

Характерно, что в стихотворении Лермонтова была дана обобщенная характеристика журналов, враждебных «Отечественным Запискам», был дан сатирический портрет именно реакционной журналистики. Лермонтов сотрудничал в «Отечественных Записках», и, будучи близок к этому журналу, он, вероятно, полностью разделял его боевую линию по отношению к Полевому, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Но литературно-общественная позиция Лермонтова, сформулированная в стихотворении, совершенно самостоятельна и оригинальна; она связана, конечно, только с собственными творческими путями Лермонтова.

К чему толпы неблагодарной

Мне злость и ненависть навлечь?

Чтоб бранью назвали коварной

Мою пророческую речь?

Чтоб тайный яд страницы знойной

Смутил ребенка сон покойный

И сердце слабое увлёк

В свой необузданный поток?

763

О нет! — преступною мечтою

Не ослепляя мысль мою,

Такой тяжелою ценою

Я вашей славы не куплю.

ГОЛОВА МУЖЧИНЫ С ТРУБКОЙ

Рисунок пером Лермонтова,

1832—1834 гг., из 22-й тетради

(рис. 199)

Институт литературы, Ленинград

Говоря о «толпе», Лермонтов необычайно близок Белинскому, который в 1840 г. определял толпу как «собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету». В 1840 г. «толпа» в понимании Белинского была синонимом филистерства46. Конечно, именно в этом смысле говорит о «толпе» и Лермонтов. Гораздо сложнее смысл последующих строк, в которых собственно и формулирована литературно-общественная позиция Лермонтова. Чтобы прояснить и уточнить смысл этих строк, было бы целесообразно их тоже сопоставить с тем, что писал Белинский.

Как учил Белинский, младенческая, бессознательная гармония духа переходит в дисгармонию и борьбу для того, чтобы возвратиться к новой, но уже мужественной и сознательной гармонии. С точки зрения Белинского задача искусства заключалась в том, чтобы показать, «как из диссонанса снова возникает гармония, — через то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вследствие ее своевольного разлада»47. Начиная с середины 1840 г., Белинский уже высмеивал свою «преутешительную философию» и горько иронизировал над всеми, верующими в грядущее блаженство на лоне мировой субстанции. Однако статьи Белинского начала 1840 г., вплоть до статьи о «Герое нашего времени» включительно, были посвящены вдохновенной и страстной проповеди этой «преутешительной философии».

764

Нетрудно видеть, что заключительные строки «Журналиста, читателя и писателя» находятся в несомненном противоречии с «философией» Белинского. В данном случае речь идет не о том, что Лермонтов полемизирует с Белинским или как-то отвечает ему в своем стихотворении. Речь идет об объективном соотношении концепций Лермонтова и Белинского. В самом деле, о чем говорит Лермонтов в заключительных строках своего стихотворения? Обнажая «приличьем скрашенный порок», поэт несет людям не примирение и гармонию, а «тайный яд», увлекающий слабые сердца в свой «необузданный поток». Поэт несет в жизнь не преодоление диссонансов и противоречий, а, наоборот, он способствует последовательному и всестороннему их раскрытию.

В заключительных строках стихотворения подчеркивается не отказ поэта от общественной роли, а трагическое сознание того, какой «тяжелою ценою» эта роль может быть выполнена. На свое искусство, неумолимое и жестокое, поэт смотрит с глубокой горечью, потому что сознает, что оно не утешит и не просветлит людей, а принесет им страдания и скорби.

Вопросы, поставленные Лермонтовым в «Журналисте, читателе и писателе», повидимому, обсуждались и в беседе с Белинским, когда он посетил поэта в Ордонанс-гаузе. Историческое свидание Белинского с Лермонтовым, по словам И. И. Панаева, продолжалось «часа четыре» и произвело на Белинского огромное впечатление. В письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. Белинский отзывался о вышедшем тогда из печати «Герое нашего времени» и рассказывал о своем свидании с Лермонтовым. Впечатления от только-что прочитанной книги у Белинского соединились и сплелись с впечатлениями от личности Лермонтова. «Кстати: вышли повести Лермонтова, — писал Белинский. — Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: дай бог!»48.

О чем спорил Белинский с Лермонтовым? В чем состояли их расхождения и несогласия? Очевидно, что Белинский спорил с Лермонтовым, защищая свою философскую концепцию. Он, вероятно, развивал перед Лермонтовым свои взгляды на задачи искусства как на преодоление дисгармонии и борьбы и возвращение в мужественную и сознательную гармонию. С этой точки зрения Белинский, конечно, и считал, что рассудочный и озлобленный взгляд на жизнь и людей являлся переходным этапом в развитии Лермонтова. Характерно, что именно в озлобленности и охлажденности Лермонтова Белинский усматривал «семена глубокой веры» в достоинство жизни и людей. Только через год Белинскому стало ясно, что он ошибался. «Говорят, что дисгармония есть условие гармонии, — писал он в 1841 г., — может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж конечно не для тех, которым суждено выразить своею участию идею дисгармонии»49. Большое преимущество Лермонтова перед Белинским во время их встречи заключалось в том, что у Лермонтова

765

не было и не могло быть никаких утешительных чаяний и иллюзий. Но в то же время Белинский был прав, констатируя наряду с глубиной и цельностью Лермонтова непроясненность для самого поэта задач его исторического поведения и его же собственного искусства. Говоря о «семенах глубокой веры» в достоинство жизни и людей и субъективно это истолковывая, Белинский тем не менее понял назревающий и необходимый поворот в творческом развитии Лермонтова, — поворот от трагического сознания разрушительной силы своего искусства к уяснению его положительного и созидательного смысла.

В течение того времени, когда в критике протекало обсуждение «Героя нашего времени» и сборника стихотворений Лермонтова, поэт значительно отошел от настроений и взглядов, декларированных им в «Журналисте, читателе и писателе». Пафос негодования и разоблачения, который представлялся ему страшным для людей и общества, стал осознаваться как пафос утверждения жизни.

В предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени», в таких стихотворениях, как «Договор», «Выхожу один я на дорогу» и, особенно, «Пророк», идея отрицания и борьбы уже не сопровождается сомнениями и колебаниями в ее необходимости и правомерности для жизни и людей. Поэт уже не страшится того, что «тайный яд» его речей смутит непосредственное сознание и увлечет слабые сердца. В предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» он говорит: «Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины». Обнажение болезней общества, бесстрашное обличение и разоблачение пороков, — в этом Лермонтов стал видеть основную задачу своего искусства, несмотря ни на какие трудности и препятствия (ср. стих. «Пророк»).

Идея отрицания, признанная Лермонтовым в ее общественной функции, в силу этого прояснилась и осмыслилась у него как идея созидания и творчества. Таков был один из существеннейших факторов в эволюции Лермонтова, переживаемой им в последние годы жизни.

Суждения и оценки, высказанные в литературной критике по поводу «Героя нашего времени» и сборника стихотворений Лермонтова, не могли быть безразличны для поэта. Литературная критика, и особенно, разумеется, критика Белинского, способствовала идейному росту Лермонтова. Критика помогла ему понять идею отрицания как передовую идею искусства и общественной жизни. Но, с другой стороны, сам Лермонтов оказал немалое влияние на судьбы литературной критики, поскольку его творчество содействовало укреплению самого прогрессивного ее течения, возглавлявшегося Белинским. Поэзия Лермонтова способствовала освобождению Белинского от примирительных умонастроений, она разоблачала его утешительные чаяния и иллюзии. Уже вслед за Лермонтовым и на основе его творчества Белинский выдвигает идею отрицания и борьбы, которую обосновывает и истолковывает как революционно-созидательную силу.

5

«Герой нашего времени» вызвал в критике восторженные похвалы и ожесточенную брань. Отзывам Белинского, посвятившего «Герою нашего времени» две рецензии и обширную критическую статью, противостояли отзывы и высказывания по поводу романа в «Сыне Отечества», «Библиотеке для Чтения», «Маяке».

766

Мы уже отмечали, что критик «Сына Отечества» даже отказался от критического разбора, безоговорочно причислив «Героя нашего времени» к числу «больных созданий», влекущихся «между жизнью и смертью, в малый промежуток их бедного, эфемерного бытия»50.

Двусмысленный характер носила рецензия в «Библиотеке для Чтения». «Публика до сих пор знала г. Лермонтова только как поэта, как одного из лучших наших лирических поэтов, — писал Сенковский. — Поэтическое дарование его не подлежит никакому спору, ни сомнению. Это обстоятельство, конечно, очень невыгодно для того, кто хочет писать в прозе, но г. Лермонтов счастливо выпутался из самого затруднительного положения, в каком только может находиться лирический поэт, поставленный между преувеличениями, без которых нет лиризма, и истиною, без которой нет прозы. Он надел плащ истины на преувеличения, и этот наряд очень к лицу им». Касаясь образа Печорина, Сенковский замечал, что «лучшими из повестей, в которых он действует, могут быть признаны — „Тамань“ и „Княжна Мери“, хотя в первой, относительно к месту, где происходит действие, есть несколько незакрытого плащом преувеличения. Но еще лучшие страницы — рассказ о Максиме Максимыче»51.

Проза Лермонтова рассматривалась в этой рецензии как проза лирического поэта, причем, несомненно, осуждалась, хотя Сенковский и хвалил Лермонтова. Отрицательное отношение Сенковского к «Герою нашего времени» обнаруживается с полной очевидностью, если учесть взгляд Сенковского на взаимоотношение стихов и прозы. В одной из своих рецензий он писал: «Вообще то, чего не стоит говорить, надобно говорить стихами, надобно выравнять по поэтическому ватерпасу, подкрасить эпитетами и стараться спустить с рук с рифмами: многие, для рифмы, купят мысль, которой иначе не взяли бы и даром. Хорошие, дельные мысли, напротив, можно очень выгодно сбывать в натуре, то есть, в прозе. Большая часть писателей, полагая, по врожденному самолюбию, что все их мысли равно чудесны, пренебрегают великим искусством сортирования идей, суют без разбору дельные мысли свои в стихи, пустые в прозу, и оттого и проза и стихи их выходят плохие»52. При сопоставлении приведенных строк Сенковского с его отзывом по поводу «Героя нашего времени» становится ясным, что под «преувеличениями» Сенковский понимал пустые и вздорные мысли («то, чего не стоит говорить»), которые, будучи изложены прозой, получили видимость истины. Свое действительное отношение к «Герою нашего времени» Сенковский формулировал уже после смерти Лермонтова, когда он с полной откровенностью заявил, что «Герой нашего времени» — «не такое произведение, которым русская словесность могла бы похвастаться». «Тут на всяком шагу еще виден человек, который говорит о жизни без личной опытности, об обществе без наблюдения, о „своем времени“ без познания прошедшего и настоящего, о свете по сплетням юношеским, о страстях по слуху, о людях — по книгам, и думает, будто понял сердце человеческое — из разговоров в мазурке, будто может судить о человечестве, потому что глядел в лорнетку на львенков, гуляющих по тротуару»53.

Сенковский умел превращать свои рецензии в сплошную брань по адресу писателя (так было, например, с Гоголем), но в 1840 г. по отношению к Лермонтову он предпочел осуждение романа преподнести в форме похвалы. Вероятно, именно на эту рецензию Сенковского Лермонтов откликнулся эпиграммой, которая оставалась ненапечатанной до 1861 г.:

767

Под фирмой иностранной иноземец

Не утаил себя никак —

Бранится пошло: ясно немец,

Похвалит: видно, что поляк.

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 7)

Институт литературы, Ленинград

Откровенной бранью был встречен «Герой нашего времени» в статье Бурачка, одного из редакторов журнала «Маяк». В этом мракобесном органе, который обвинял Жуковского и особенно Пушкина «в растлении нашей литературы и развращении вкуса публики», по поводу романа Лермонтова писалось следующее; «Психологические несообразности на каждом шагу перенизаны мышлением неистовой словесности. Короче, эта книга — идеал легкого чтения. Она должна иметь огромный успех! Все действующие лица, кроме Максима Максимыча с его отливом ridicule’я — на подбор, удивительные герои; и при оптическом разнообразии, все отлиты в одну форму, — самого автора Печорина, генерал-героя, и замаскированы, кто в мундир, кто в юбку, кто в шинель, а присмотритесь: все на одно лицо и все — казарменные прапорщики, не перебесившиеся. Добрый пучек розог — и все рукой бы сняло!..». Свое впечатление от романа Бурачок резюмировал в таких словах: «И так, в ком силы духовные заглушены, тому герой наших времен покажется прелестью, несмотря, что он — эстетическая и психологическая нелепость. В ком силы духовные хоть мало мальски живы, для тех эта книга отвратительно несносна»54.

768

В черновике предисловия ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов, имея в виду, несомненно, статью Бурачка в «Маяке», писал: «Но хотя ничтожность этого журнала и служит ему достаточной защитой, однако, всетаки должно признаться, что, прочитав пустую и непристойную брань, на душе остается неприятное чувство, как после встречи с пьяным на улице».

В приведенных отзывах по поводу «Героя нашего времени», несмотря на их несходную тональность (от издевательства до брани), была одна общая черта — неприемлемость образа Печорина. Оценка самого романа у рецензентов прямо вытекала из их отношения к Печорину, который для Сенковского казался «преувеличением», а для Бурачка был совершенно нетерпим с моральной точки зрения.

Вопрос о соотношении искусства и морали был одним из самых боевых вопросов русской критики, начиная с эпохи 20-х годов. Вопрос этот не терял своей актуальности и в последующие десятилетия, заняв важное место в критике Белинского. Белинский пошел вслед за романтиками в защите автономии эстетического чувства от всякого рода моралистических покушений. Но он еще в начальную пору своей деятельности сделал новый шаг в трактовке данного вопроса. Белинский отождествил эстетическое чувство с нравственным и обосновал автономию чувства вообще от всякой принудительной опеки. Глубокому и окончательному уяснению Белинским вопроса о взаимоотношении искусства и морали помогло гегелевское учение. «Надо припомнить, — замечает Анненков, — что Белинский вполне усвоил себе деление Гегеля нравственных начал на две области: моральную (Moralität), к которой он отнес более или менее хорошо придуманные правила общежития, и собственно-нравственную (Sittlichkeit), которая объемлет у него самые законы, управляющие психическим миром человека и порождающие этические потребности и представления. Сделавшись проводником этих мыслей в русской жизни, Белинский начал свой долгий подвиг преследования в литературе и вообще явлениях нашего общества того, что он называл моралью и моральничанием»55.

Главным аргументом, который выдвигался против «Героя нашего времени», был именно аргумент от морали, понимаемый в смысле существующих правил и норм человеческого общежития. Характерно, что для Бурачка аморальность «Героя нашего времени» была аналогична аморальности французской «неистовой» словесности. Белинский тоже, как мы видели, порицал и осуждал писателей «юной Франции». Однако эти писатели были враждебны ему не потому, что в своих произведениях они противоречили привычным нормам общежития, а потому, что они в его глазах не имели эстетических норм. В статье «Менцель, критик Гете» Белинский утверждал, что «вопрос о нравственности поэтического произведения должен быть вопросом вторым и вытекать из ответа на вопрос — действительно ли оно художественно»56. Исходя из этого положения, мы начинаем понимать, почему Белинский открывал разбор «Героя нашего времени» обоснованием своей эстетической концепции. Если роман Лермонтова являлся истинно художественным произведением, то тогда все обвинения его в безнравственности должны были отпасть; тогда он должен быть оправдан и принят целиком.

Руководящая философско-эстетическая предпосылка Белинского, восходящая к учению Гегеля, формулируется им следующим образом: «Все,

769

что ни есть в действительности, есть обособление общего духа жизни в частном явлении. Всякая организация есть свидетельство присутствия духа: где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому, как всякое произведение природы, от минерала и былинки до человека, есть обособление общего духа жизни в частном явлении, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый». Отсюда Белинский делает соответствующие общеэстетические выводы. Поскольку художественное произведеие есть образ, в самом себе замкнутый, постольку критерии для оценки произведения должны лежать не вне его, а внутри него самого. Поэтому «истинно-художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, неспособная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность»57.

Белинский и подошел к «Герою нашего времени» как к замкнутому целому, стремясь отыскать внутри него самого и развитие, и причину, и оправдание заложенной в нем идеи. Центральным моментом в статье Белинского был, конечно, анализ образа Печорина. Анненков неправ, когда он утверждает, что Белинский дал «чисто адвокатскую» и «искусственную» защиту Печорина. Эта защита не только не противоречила эстетической концепции Белинского, как полагает Анненков58, но, наоборот, прямо из нее вытекала. Согласно своей концепции, Белинский отнюдь не должен был осудить Печорина, а необходимо должен был его оправдать.

Характеризуя статью Белинского о «Герое нашего времени», Чернышевский справедливо указывает, что Белинский еще не ставил вопроса о том, почему именно Печорин, «а не другой тип людей производится нашей действительностью»59. Образ Печорина Белинский соотносил не с конкретно-исторической действительностью, а с «общим духом жизни», т. е. с гегелевской абсолютной идеей.

Вслед за Гегелем Белинский учил, что саморазвитие идеи идет от бессознательной гармонии, распадающейся, переходящей в дисгармонию и борьбу для того, чтобы приобрести новую гармонию, новое разумное единство. В трактовке Белинского образ Печорина и воплощал вторую стадию «общего духа жизни» — стадию рефлексии и внутреннего распадения.

Признав идею «Героя нашего времени» истинно художественной, Белинский тем самым решал вопрос и о нравственности всего романа Лермонтова в целом, а образа Печорина в частности. Характерно поэтому, что в своей статье он с большой силой и негодованием обрушился на проповедников лицемерной морали, защищая от них Печорина. «Ему другое назначение, другой путь, чем вам, — писал Белинский. — Его страсти-бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете... Пусть он клевещет на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клевещет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клевещет на самого себя, принимая моменты

770

своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостию, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!..»60.

Анненков, полагавший, что Белинский защищал Печорина «красноречиво», но «искусственно», в доказательство своего мнения указывает на одно место в статье Белинского, когда он якобы «останавливается перед выходкой Печорина совершенно растерянный, не находя уже слов для уяснения грубой мысли героя и признаваясь, что не понимает его». Анненков имеет в виду то место «Героя нашего времени», когда Печорин чувствует трепет неизъяснимого блаженства при мысли, что обольщенная им княжна Мери проведет ночь в слезах61. Действительно, процитировав соответствующие строки из «Героя нашего времени», Белинский ставит себе вопрос, на который тут же и отвечает: «Что такое вся эта сцена? Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно-неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства; но последней черты ее мы решительно не понимаем... Она кажется нам преувеличением, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою; словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного...». Анненков был бы прав, если бы Белинский ограничился приведенными словами. Но Белинский останавливается в недоумении для того, чтобы подчеркнуть и заострить свое объяснение «выходки Печорина». Дальше Белинский говорит: «И, если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно (разрядка моя. — Н. М.): состояние противоречия с самим собою необходимо условливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях...»62.

Приведенные строки Белинского, несомненно, были связаны с письмом Боткина (от 21 мая 1840 г.), полученным во время работы над статьей. Боткин делился с Белинским впечатлениями по поводу «Героя нашего времени» и, между прочим, высказывал мнение «о натянутости и изысканности (местами) Печорина». Вероятно, что Боткин имел в виду, в частности, и ту сцену, на которую указывает Анненков. Белинский ответил Боткину одновременно и в статье, над которой он работал, и в письме к нему, где говорил: «Я не согласен с твоим мнением о натянутости и изысканности (местами) Печорина, они разумно необходимы. Герой нашего времени должен быть таков... В самой его силе и величии должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтов великий поэт: он объектировал современное общество и его представителей»63.

Несмотря на исключительную последовательность, с какой велся анализ характера Печорина, Белинскому все же не удалось раскрыть художественную структуру «Героя нашего времени» как замкнутую в самой себе, не удалось показать объективность романа. Это произошло потому, что «Герой нашего времени» по самой своей природе расходился с нормами объективности, а кроме того, Белинский неправильно представлял себе самую объективность, неразрывно связывая ее с неизбежностью преодоления противоречий и примирения их в спекулятивном «высшем единстве».

Заканчивая разбор характера Печорина, Белинский вынужден был признать, что «хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого

771

Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство»64. Характерно, что впечатления от романа у Белинского совпали с впечатлениями от встречи с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе. «Печорин — это он сам, как есть», — заявил Белинский в цитированном выше письме к Боткину. Белинский был, конечно, очень далек от наивно-реалистического отождествления Печорина с Лермонтовым Но он глубоко и тонко понял, что Лермонтов еще не смог подняться над Печориным, стать вне его и оценить его в правильной перспективе в тех соотношениях с действительностью, которые определяют его природу. Таков был вывод Белинского — вывод исключительной важности и значения.

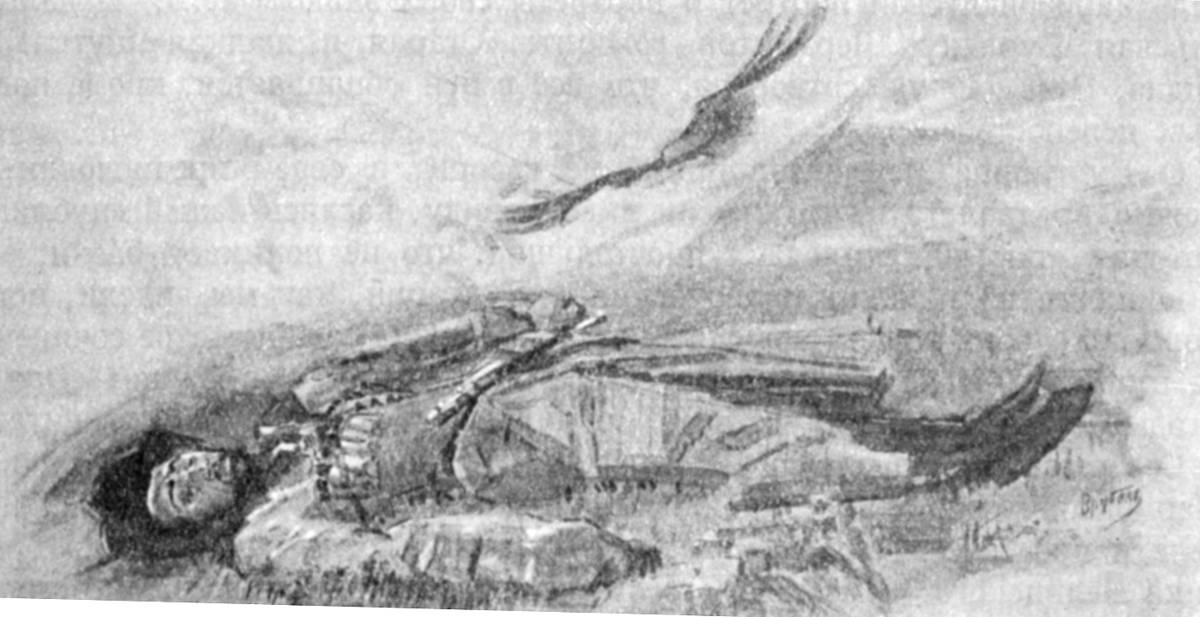

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ИЗМАИЛ-БЕЮ“

Рисунок М. Врубеля, 1890—1891 гг.

Третьяковская галлерея, Москва

Констатируя у Лермонтова недостаток художественной объективности, Белинский тем не менее и сам не мог удержаться в рамках объективного

772

анализа. Еще не расставшись со своей «преутешительной философией» и в то же время вступив в полосу идейного кризиса, Белинский чувствовал в рефлексии Печорина отражение собственной рефлексии и своих собственных противоречий, которых он еще не изжил. В силу этого, а также в силу того, что в Печорине, с точки зрения Белинского, в какой-то мере отразилась личность самого Лермонтова, трактовка образа Печорина неизбежно приобрела у Белинского субъективный характер. Та страстность, с какой он защищал и оправдывал Печорина, объясняется борьбой за личность Лермонтова. Но если Лермонтов еще не смог окончательно отделиться от своего героя и стать вне его, то и Белинский тоже не смог истолковать образ Печорина в правильной и объективной перспективе. Белинский отчасти сознавал это и сам. В письме к Боткину (12 августа 1840 г.) он признавался по поводу своей статьи: «Кроткий тон ее — результат моего состояния духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и по неволе стараюсь держаться середины. Впрочем, будущие мои статьи должны быть лучше прежних: 2-я статья о Лермонтове <т. е. вторая половина статьи о «Герое нашего времени», начиная с разбора «Тамани»> есть начало их. От теорий об искусстве я снова хочу обратиться к жизни и говорить о жизни»65.

Давая оценку статье Белинского, Чернышевский совершенно верно указывал, что «Герой нашего времени» был истолкован Белинским «почти исключительно с художественной точки зрения». «Белинский прекрасно понимает характер Печорина, — писал Чернышевский, — но только с отвлеченной точки зрения, как характер европейца вообще, дошедшего до известной поры духовного развития, и не отыскивает в нем особенностей, принадлежащих ему, как члену нашего русского общества»66. В игнорировании исторической действительности, а также и в примирительных тенденциях были слабые стороны статьи Белинского, немедленно использованные его врагами.

Любопытно, что выводы Белинского по отношению к Печорину оказались приемлемыми для Бурачка, который и поспешил солидаризироваться с Белинским. В статье по поводу стихотворений Лермонтова, написанной в форме письма к автору, критик «Маяка» прямо говорил: «...после самых пышных защищений вашего героя, О<течественные> З<аписки> в конце своей статьи повторили, другими только словами, все мои заключения. Они согласились, что вы славно представили мир я, то же доказывали, с присовокуплением, что это только одна сторона человеческой действительности, в которой, кроме темного мира я, есть еще и светлый мир божий; в него-то вы и не заглянули! в этом-то вся и ошибка! оглядитесь: этот светлый божий мир в вас и около вас — как же можно миновать его?»67.

Если Бурачок попытался демагогически сыграть на примирительных тенденциях статьи Белинского, то по-своему использовал Белинского и Булгарин. Нужно заметить, что плагиат Булгарина не прошел мимо внимания Белинского и был указан им. В рецензии на сборник стихотворений Лермонтова Белинский отметил, что «одна газета (т. е. „Северная Пчела“ — Н. М.), — которая, впрочем, больше занимается успехами мелкой промышленности, чем литературою, и знает больше толка в качестве сигар и достоинстве водочистительных машин, чем в созданиях искусства, — провозгласила „Героя нашего времени“ гениальным и великим созданием, упрекая в то же время какие-то субъективно-объективные

773

журналы в пристрастии и неумеренных похвалах этому, действительно превосходному произведению Лермонтова». «К довершению комедии, — добавлял Белинский, — пустившись судить о частностях романа Лермонтова, сия газета выбрала несколько мыслей из критики „Отеч. записок“, разумеется, исказив их по-своему, и нашпиговала свою статейку тупыми остротами на счет обобранной же ею критики»68.

О «Герое нашего времени» Булгарин отзывался с неподдельным восторгом. «Герой нашего времени есть создание высокое, глубоко обдуманное, выполненное художественно, — писал он. — Господствующая идея есть разрешение великого нравственного вопроса нашего времени: к чему ведут блистательное воспитание и все светские преимущества без положительных правил, без веры, надежды и любви? Автор отвечает своим романом: к эгоизму, к пресыщению жизнью в начале жизни, к душевной сухотке, и наконец к гибели». Истолковывая роман Лермонтова как нравственно-сатирическое произведение, Булгарин восклицал: «Родители, юноши и девицы! Читайте, изучайте и поучайтесь!»69.

Хвалебная рецензия Булгарина и его «мнимое беспристрастие», как и предполагал Белинский, на деле было «купленным пристрастием»: Булгарин хвалил Лермонтова за солидное вознаграждение, которое он получил70. Это, впрочем, нисколько не противоречит тому, что «Герой нашего времени» Булгарину действительно понравился и его похвалы были, вероятно, искренними. Но Булгарин всю проблематику «Героя нашего времени» сводил к упрощенной морали, т. е. руководствовался той же точкой зрения, что и Бурачок. По видимости Бурачок и Булгарин в своем отношении к роману Лермонтова шли в противоположных направлениях, но источник их был один и тот же: моральные критерии для художественной оценки литературы, т. е. критерии, связанные с охранительными и консервативными началами.

Несравненно более тонким и содержательным был разбор «Героя нашего времени», написанный Шевыревым. Критик «Москвитянина» хотел по-своему преодолеть отвлеченность Белинского и дать более конкретное и историческое истолкование романа Лермонтова.

В своей статье Белинский сравнивал Печорина с Онегиным и по поводу последнего замечал: «Сближение с Европою должно было особенным образом отразиться в нашем обществе, — и Пушкин гениальным инстинктом великого художника уловил это отражение в лице Онегина»71. Этой вскользь брошенной мыслью Белинский и ограничился, но ее подхватил Шевырев и положил в основу своего критического разбора «Героя нашего времени».

Точка зрения Шевырева на роман Лермонтова была впервые намечена в декларативной статье «Москвитянина» — «Взгляд русского на современное образование Европы». Говоря в этой статье о «заразительном недуге» и «опасном дыхании» Запада, о том, что Запад «обречен гниению» и что якобы только Восток наделен всем величием истории и настоящего, Шевырев коснулся «Евгения Онегина», а вслед за ним и «Героя нашего времени». «Да, разочарование Запада породило у нас одну холодную апатию, — писал Шевырев. — Дон Жуан произвел Евгения Онегина, один из общих русских типов, метко схваченный гениальною мыслию Пушкина из нашей современной жизни. Этот характер повторяется нередко в нашей литературе: о нем грезят наши повествователи, и еще недавно, один из них, блистательно вышедший на поприще поэта <т. е. Лермонтов>, нарисовал

774

нам ту же русскую апатию, еще степенью больше, в лице своего героя, которого мы, по чувству национальному, не хотели бы, но должны признать героем нашего времени»72.

Об исторической преемственности Лермонтова с Пушкиным и о Печорине как об Онегине нового времени писал Белинский в своей статье. Повторяя мысль Белинского, Шевырев в данном случае нисколько не был оригинален. Своеобразие Шевырева в его подходе к «Герою нашего времени» заключалось в том, что он рассматривал проблематику романа не безотносительно к условиям русской жизни, как это делал Белинский, а именно в связи с ее ходом, под углом зрения исторических взаимоотношений России с Западной Европой. В противовес отвлеченной философско-эстетической точке зрения критика «Отечественных Записок», Шевырев пытался оценить роман Лермонтова, исходя из особенностей русской истории и русской жизни.