- 673 -

ЛЕРМОНТОВ И КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА

Статья Леонида Гроссмана

I. ТРУД ЛЕРМОНТОВА

Когда Лермонтов впервые явился на занятия в Московский университет, он услышал лекцию об одном великом поэте-ученом. Профессор астрономии Перевощиков в докладе о Ломоносове-физике сообщил собравшимся студентам, что знаменитый «законоположник языка нашего» был и «первоклассным испытателем природы»; труды его по естествознанию свидетельствуют, что «гений его провидел истины, доказанные ныне многочисленными и точными наблюдениями». Глубокие познания Ломоносова в физической географии и метеорологии привели его к учению о причине тепла, возобновленному в самом конце XVIII в. Румфордом и утвержденному новейшими открытиями Гумбольдта и Араго. Наблюдения Ломоносова над явлениями грозы предвосхитили теории физиков XIX в. — Соссюра и Дальтона, а его объяснение северного сияния подтвердилось открытиями Эрштедта и наблюдениями Араго над магнитной стрелкой. Докладчик выражал свое глубокое преклонение перед «обширной мыслью» этого «поэта и естествоиспытателя», осуждая «несправедливое равнодушие русских ученых к трудам знаменитого соотечественника».

Так тема знания и творчества, науки и поэзии была поставлена перед Лермонтовым при самом вступлении его в университет. Она замечательно отвечала его рано сказавшейся наклонности сочетать свои поэтические замыслы с изучением классических образцов и подготовлять обширными чтениями свои лирические и драматические опыты. Если тема Ломоносова «о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», оставалась чуждой его ранней пытливости, то вопросы истории, политики, искусствознания, стиха и слова были всегда близки Лермонтову и глубоко захватывали его мысль. Беспримерно рано закончив свой творческий путь, он успел вступить в круг культурнейших русских поэтов и стать здесь рядом с Пушкиным и Тютчевым. Недаром сам он определял свой творческий метод как «вдохновенный труд».

Сюжеты и образы своих баллад и поэм Лермонтов любил строить на углубленном изучении исторических материалов и литературных источников. Ни военная служба, ни политические ссылки, ни петербургский «свет» никогда не отвлекали его от книги. В Московском университете он одинаково поражал своей необыкновенной начитанностью товарищей студентов и профессоров геральдики и нумизматики. Уже в эти годы он изучил античные мифы, Шиллера и Лессинга, Шекспира и Гёте, Руссо и Байрона, Шатобриана и Гюго, знал Жуковского, Грибоедова и Рылеева. В гвардейской школе он изумлял юнкеров своим умственным развитием и запомнился им как юноша, который «много читал, много передумал» и своим «опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой».

- 674 -

Вскоре военные походы приобретают для Лермонтова характер научных экспедиций. Ему в высокой степени было свойственно то новое понимание войны, которое впервые было установлено Бонапартом в его египетской кампании, имевшей не только военное, но и огромное научное значение. Походы, в которых принимал участие поручик Тенгинского полка Лермонтов, представляли для него несомненный познавательный интерес, сообщая ему обильный материал для творчества. Разъезды и экспедиции никогда не прерывали его умственного труда. Отправляясь в 1841 г. на Кавказ, он покупает Лафатера и Галя «и множество других книг». В пустом и рассеянном обществе Пятигорска Лермонтов, по свидетельству его секунданта, часть дня неизменно проводил в серьезных занятиях и чтении. К этому времени в круг его интересов уже вошли Жорж Санд и Бальзак, Гейне и Мюссе, летописцы, историки, слагатели народных сказаний, авторы старинных памфлетов и памятники русского средневековья. Все это чрезвычайно расширяло его эрудицию, разносторонне приобщало к основным проблемам мировой культуры, постоянно будило его глубокий интерес к прошлому человечества. Недаром его любимый и центральный герой так властно противопоставляет «жалкому свету» «пучину гордого познанья».

Как почти все великие поэты — как Данте и Шекспир, как Гёте и Пушкин — Лермонтов в своем поэтическом труде был также ученым, историком, филологом. Постоянная работа над словом и образом углубляла присущее ему творческое восприятие всемирной истории в ее наиболее характерных и драматических моментах. Лермонтов с поразительной силой и верностью схватывал и выражал целые эпохи мировой культуры. Сам он говорил, что часто «силой мысли» переживал века. Минувшие столетия выступали перед ним как периоды роста человечества, как вехи на пути его исторического развития, как образы и типы его богатой и сложной цивилизации. Идеи и стиль эпох — от древнего Востока до монархии Луи-Филиппа — Лермонтову удалось чутко уловить и творчески воссоздать в своей поэзии. Египет и Персия, Греция и Рим, Иудея и Кавказ; новейшая Франция, вышедшая из Великой революции XVIII в. и докатившаяся до бесцветного режима буржуазного королевства; наконец, могучие и трагические эпохи родной истории от вольной Новгородской республики через зловещее владычество Иоанна Грозного к бурным временам Пугачевского восстания и великой отечественной обороне 1812 г., — все это нашло пластически выразительные очертания в творческом слове Лермонтова.

На обширной и многообразной теме «Азии», которая так привлекала поэта своей глубиной и драматизмом, обнаруживается во всей полноте своеобразная черта его дарования — склонность переживать исторические темы в их соотношении с современностью: классический Рим обращает его к новейшему «европейскому миру», библейский Восток — к судьбам «сынов Солима» в XIX в., древние цивилизации — к протекающей борьбе колониальных империй с народами Леванта и закаспийских степей. Древний Восток оставался для Лермонтова живой и захватывающей темой. Образы доисторических культур перекликались в его сознании с текущей политической хроникой.

Проследим эти типы цивилизаций и облики столетий в незабываемой живописи «Спора», в напряженных монологах «Испанцев», в некоторых других «восточных» строфах поэта, замечательно сочетавшего свое творческое

- 675 -

видение исторического прошлого с острым ощущением современной международной драмы.

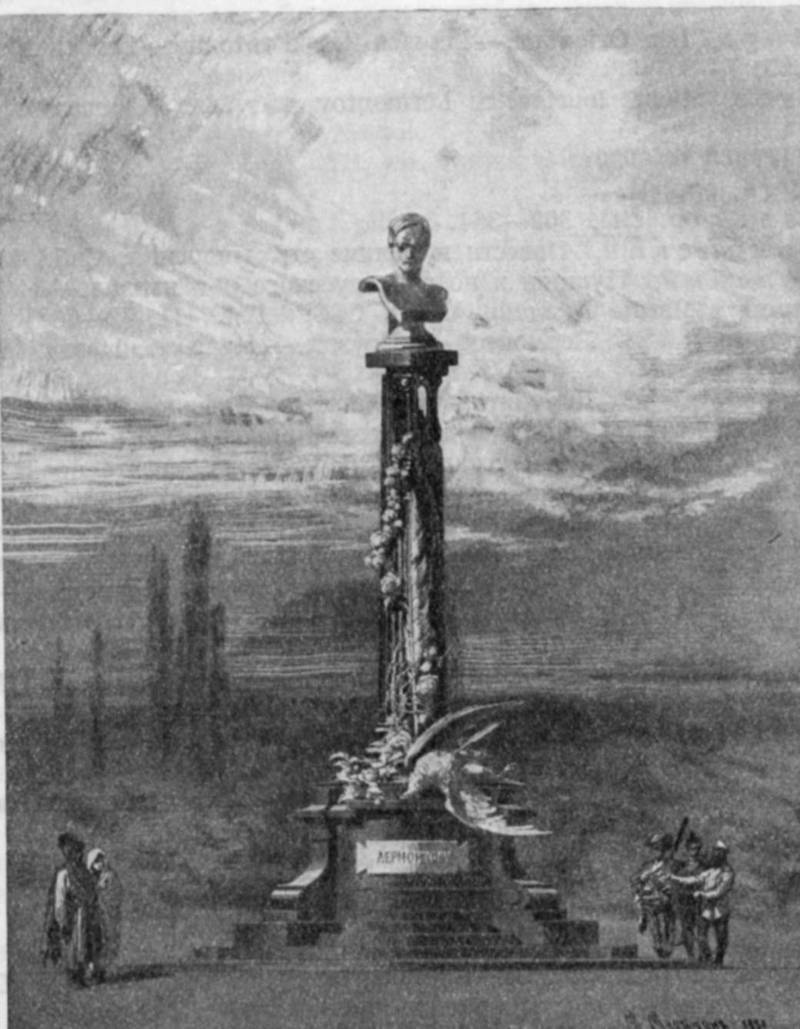

ЛЕРМОНТОВ

Бронза А. Голубкиной, 1900 г.

Санаторий „Мцыри“, СередниковоII. «СПОР» И ОРИЕНТАЛИЗМ НАЧАЛА ВЕКА

13 апреля 1841 г. Лермонтов выехал в свое последнее путешествие из Петербурга на Кавказ. В. Ф. Одоевский подарил ему на прощание записную книжку в кожаном переплете, надписав на первой странице: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. СПбург.»1. Оставив Петербург, Лермонтов стал заполнять карандашом листки переплетенной тетради Одоевского. Приехав 9 мая в Ставрополь, он сообщает С. Карамзиной (в письме от 10 мая, перевод с французского): «Не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего путешествия я был одержим демоном поэзии, idem, стихов. Я заполнил половину книжки, подаренной мне Одоевским — это верно он принес мне счастье; я даже стал писать стихи по-французски — о распущенность!»2.

- 676 -

Первым среди лирических шедевров, заполнивших тетрадь Одоевского, где записаны «Пророк», «Тамара», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», «Сон», «Утес», «Свиданье», «Они любили друг друга...», «Дубовый листок...», «Морская царевна», оказалось стихотворение «Спор». Им открывается эта последняя сюита лермонтовской лирики. Написанное в апреле — мае 1841 г., в Москве, по пути на Кавказ, оно отразило обычное влечение Лермонтова к «синим горам» этого края и, вероятно, подвело итог размышлениям и разговорам, имевшим место в кружках обеих столиц. Оно является самым поразительным свидетельством необычайного дара Лермонтова схватывать в самой глубине и выражать в ослепительном образе сущность национальных культур и облики исторических эпох.

Колыбель человечества, Азия, и особенно юго-западная часть древнего материка, а с нею и весь бассейн средиземноморской культуры не раз привлекали внимание Лермонтова. Недаром его Печорин мечтает о путешествии в Индию и Аравию, а перед смертью едет в Персию. В «Споре» Лермонтов в нескольких строфах охватывает тысячелетние эпохи разноплеменных культур на обширном географическом поле от Кавказского хребта до Персидского залива и от Иранского плоскогорья до Гибралтара. Колхида с ее сладостными винами и расшитыми тканями, персидская монархия, сменившая воинскую мощь и волю к мировому господству на прохладу и наслаждения, гробницы фараонов — пирамиды в раскаленных песках Египта, бескрайные равнины Аравии, Сирии и Африки, где воинские подвиги бедуинов воспеваются в сказаниях и мифах цветистого арабского эпоса, — все это незабываемыми чертами запечатлено в поразительном монологе «угрюмого Казбека»:

Не боюся я Востока,

Отвечал Казбек,

Род людской там спит глубоко

Уж девятый век.

Посмотри: в тени чинары

Пену сладких вин

На узорные шальвары

Сонный льет грузин;

И склонясь в дыму кальяна

На цветной диван,

У жемчужного фонтана

Дремлет Тегеран.

Вот у ног Ерусалима,

Богом сожжена,

Безглагольна, недвижима

Мертвая страна;

Дальше, вечно чуждый тени,

Моет желтый Нил

Раскалённые ступени

Царственных могил;

Бедуин забыл наезды

Для цветных шатров,

И поет, считая звезды,

Про дела отцов.

Все, что здесь доступно оку,

Спит, покой ценя...

Нет, не дряхлому Востоку

Покорить меня!Как удалось Лермонтову несколькими словами воссоздать эту пластическую и красочную картину античных культур, погрузившихся в дремотные

- 677 -

сумерки государственного упадка? Обращался ли он к историкам и географам древности — Геродоту, Страбону, Птоломею? Читал ли новейших исследователей, как знаменитый Шамполион, знал ли труды русских ученых — арабиста Сенковского, египтолога Гульянова? Во всяком случае несомненно одно: его гениальная интуиция прошлого питалась текстами и картами, преображая археологические реликвии всемирной истории в жемчужины мировой поэзии.

Для верной интерпретации этих строф Лермонтова их следует рассматривать на фоне того обширного научного и художественного движения начала XIX в., которое называют иногда «ренессансом Востока» в Европе. В эти годы развернулась новая отрасль культурно-исторических знаний — ориентализм. Изучение языков, надписей, памятников Египта раскрывало в отдаленной древности неведомую и богатейшую цивилизацию: прошлое отодвигалось в глубь тысячелетий, и христианский мир представлялся лишь песчинкой в вихре сменявшихся исторических эр.

«В последние годы XVIII в. произошел великий переворот во всех воззрениях на историю человеческой цивилизации, — писали в 1810 г. авторы петербургского «Проекта Азиатской Академии». — Восток, предоставленный до тех пор лживым рассказам нескольких авантюристов и запыленным рукописям горсти ученых, был единодушно признан колыбелью всей цивилизации мира. Случайными причинами такой „реабилитации“ были успехи англичан в Индии, завоевание священного языка браминов — творений Зороастра, исследования библии немецкими учеными и учреждение Азиатского общества в Калькутте»3.

Все это вызвало необычайное оживление в истории и филологии начала XIX в. Плеяда блестящих ученых открывает «ключи» к древнеперсидской клинописи, к ассиро-вавилонским текстам, к египетским иероглифам. По примеру Калькуттского общества (основанного в 1784 г.) учреждаются научные объединения для исследования Азии в Бомбее, Мадрасе, Лондоне, Париже, непрерывно издающие свои записки, журналы, монографии, лексиконы, грамматики.

Движение это получает заметный отзвук и в России. Уже в 1804 г. первый устав русских университетов устанавливал кафедру восточных языков. Коллегия иностранных дел вырабатывает в 1806 г. проект учреждения классов татарского, арабского и турецкого при Казанской гимназии, персидского, грузинского и армянского при Тифлисской и, наконец, японского, китайского и манчжурского при Иркутской. В 1809 г. выдвигается план образования при Казанском университете «восточного училища», по образцу существовавших в Париже и Вене. В 1810 г. выходит в Петербурге только-что цитированный нами «Проект Азиатской Академии». Он считается сочинением С. С. Уварова, но, повидимому, главное участие в его составлении принимал молодой ориенталист Клапрот, впоследствии знаменитый академик4. Наряду с научными целями проект не скрывает и своих политических задач.

В момент возрождения изучений Востока могла ли бы Россия отставать от народов Запада? — спрашивает автор «Проекта»; простой взгляд на карту указывает на ее государственную заинтересованность в этом вопросе: сухопутная граница необъятного протяжения ставит ее в соприкосновение со всеми народами Востока; интересы государства здесь сочетаются с задачами просвещения. Необходимо учредить академию для связи европейской цивилизации с мудростью Азии, нужно основать институт по изучению

- 678 -

восточных языков, в котором европейский критик встретился бы с азиатским ламой. Это открыло бы возможность проникнуть в тайны древней философии, изучить поэзию восточных народов, поражающую кипением идей и богатством слова; таковы Сакунтала, Фирдоуси, Гафиз; и, наконец, все это следует восполнить исследованием истории и статистики Азии.

Из таких соображений вырос план «Азиатской Академии», впервые выдвигавший необходимость изучения в России санскрита и отстаивавший для научных программ наряду с литературами индийской, китайской мусульманской, еврейской еще мало изученные — армянскую и грузинскую.

Проект «Азиатской Академии» не получил осуществления, но в 1817 г., по рекомендации главы европейских ориенталистов — знаменитого Сильвестра де Саси, в Петербурге начинают преподавать арабский и персидский языки два его ученика, Деманж и Шармуа. Перед открытием их курсов Уваров в торжественном заседании выразил надежду, что с обращением к Греции и Востоку произойдет обновление всей нашей поэзии. Но французские ориенталисты недолго пробыли в Петербургском университете. Вскоре на смену Деманжу, павшему при разгроме профессуры Руничем в 1822 г., явился молодой О. Сенковский, впоследствии основатель «Библиотеки для Чтения», где было опубликовано первое произведение Лермонтова «Хаджи Абрек». Не заслуживший признания в истории русской журналистики, Сенковский признан одним из крупнейших основателей русского востоковедения. Постоянная пропаганда им этой научной отрасли в его журнале не могла пройти бесследно для Лермонтова. Не лишено характерности, что в очень сочувственной рецензии на «Стихотворения М. Лермонтова» (Спб., 1840), помещенной в журнале Сенковского, приводятся полностью «восточные» опыты поэта: «Казачья колыбельная песнь», «Ветка Палестины», битва Мцыри с барсом, «Дары Терека» (по словам критика, «оно одно из самых блестящих во всем собрании, где столько блестит»5).

Таково было в первые десятилетия XIX в. движение в пользу изучения восточных языков и литератур. Одновременно организуются ученые экспедиции, производятся раскопки, издаются рукописи и надписи, обогащаются коллекции музеев и академий. В петербургский период своей биографии Лермонтов, имевший общение с художниками и учеными, мог знать об «Азиатском Музеуме Санкт-Петербургской Академии Наук», который в 1819 и 1825 гг. приобрел у французского генерального консула в Багдаде, а затем в Триполи драгоценное собрание арабских, персидских и турецких рукописей. В 1826 г. Академия наук получила собрание египетских древностей известного миланского коллекционера Кастильоне, долгие годы жившего в Каире и Александрии. В 1827 г. Академией были приобретены египетские саркофаги, а в 1840 г. — рукопись, найденная в Фивах. Большая часть этих коллекций поступила впоследствии в Эрмитаж, составив его египетский отдел6. Азиатский музей владел также богатейшим собранием восточных монет, китайских художественных изделий, монгольских, тибетских и японских рукописей.

Все это могло свидетельствовать о том, что в России, по современному сообщению, «сильно возбуждена склонность к изучению Востока и приобретению способов к успешному занятию сим предметом». По свидетельству «Энциклопедического лексикона» 30-х годов, «знание Востока составляет для многих европейцев, можно сказать, роскошь просвещения, плод

- 679 -

любознания и далеко распространенной ученой деятельности, которая достигла у них величайшего разнообразия; напротив, для России знакомство с Востоком есть предмет не простого любопытства, а насущной потребности»7. Россия — рубеж Востока и Запада, восточные племена входят в состав ее населения. «Азия часть света, к которой по силе обстоятельств и по народному инстинкту устремляется любопытство русского», — формулирует в 1840 г. общее положение вещей журнал Сенковского8.

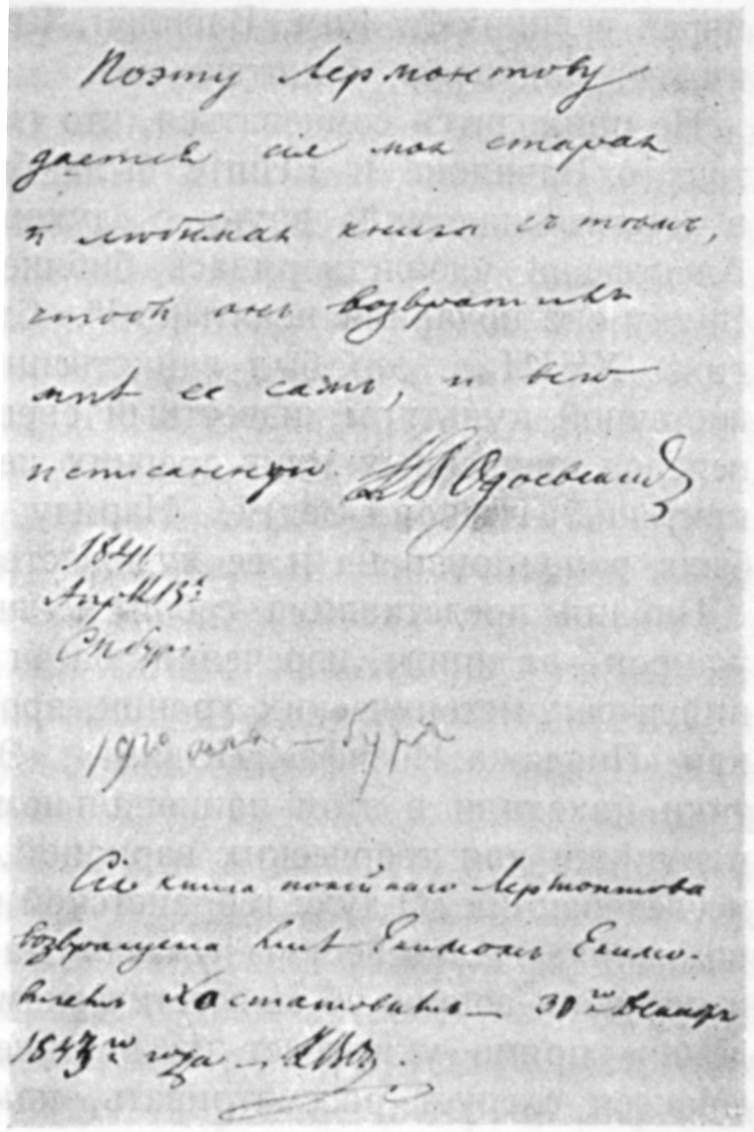

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЗАПИСНОЙ

КНИЖКИ, ПОДАРЕННОЙ ЛЕРМОНТОВУ

В. Ф. ОДОЕВСКИМ 13 АПРЕЛЯ 1841 г.

На странице — надписи Одоевского и

Лермонтова (карандашом)

Публичная библиотека, ЛенинградК моменту литературных выступлений Лермонтова русский «ориентализм», как мы видели, уже насчитывал ряд значительных достижений. К 1829 г. относится замечательный проект Сенковского, Френа и Шармуа об учреждении при Петербургском университете «полного класса восточных языков» — мусульманского, кавказского, китайского и буддийского. Развивающаяся русская журналистика уделяет много внимания народам Азии. Выходят монографии, статьи и путешествия по Востоку, в некоторой части несомненно знакомые Лермонтову.

Попытаемся разобраться в необследованном вопросе об источниках и характере лермонтовского «востоковедения», давшего такое необычайное цветение в одном из его последних стихотворений.

III. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА

Уже в отроческие годы Лермонтов интересовался Востоком и классической древностью. Его ранние описательные страницы обнаруживают познания в археологии, истории зодчества и искусств: он говорит в них о надписях «древнего римского кладбища», о «древнем Вавилонском столпе», о «могильном мавзолее, возвышающемся среди пустыни в память

- 680 -

царей великих»9. Рим, Вавилон, Египет уже знакомы ему по их памятникам, надписям, архитектуре.

Не приходится сомневаться, что главным источником сведений Лермонтова о Вавилоне и Египте была библия. Известно, что Е. Арсеньева в детстве знакомила внука с «духовной» литературой. Сама «Елизавета Алексеевна удовлетворялась библией, молитвенником и месяцесловом. Внуку она подарила псалтырь»10. Следует помнить, что до второй половины XVIII в. это был единственный литературный памятник древневосточной культуры, известный европейцам (только в 1771 г. появился перевод священных книг древних персов — Зенд-Авесты, а затем и санскритских гимнов — Вед)11. Наряду с историческим значением библии была рано признана и ее художественная ценность.

Библия представляла собой исключительное богатство литературных жанров — от притч, изречений, басен и мифов до народных песен, сказаний и саг, исторических хроник, эротических гимнов, новелл и романов, как «Продажа Иосифа», «Юдифь», «Эсфирь», «Руфь» и др. Поэты-романтики находили в этом национальном эпосе еврейского народа обильные источники для творческих вариаций. В конце XVIII в. Гердер в своих исследованиях «О духе гебраистской поэзии» (1782—1783), «О древнейшем памятнике человечества» указал на художественные богатства библии и поставил вопрос об ее эстетическом изучении. «Проект Азиатской Академии» прямо указывает на поэтическое значение ветхозаветных книг: «Моисея следует рассматривать, как главу поэтической школы, совершенно несхожей с другими поэтическими направлениями Востока... Писания Моисея, книга Иова и песнопения пророков достойны соперничать с совершеннейшими памятниками античности.

...Orateurs et poètes,

L’enthousiasme habite aux rives du Jourdain,

Au sommet du Liban, sous les berceaux d’Eden*.Fontanes»12.

В школе продолжалось знакомство Лермонтова с этим основным источником научного востоковедения XVIII в. В программах Благородного пансиона по классу красноречия, стихотворства и языка российского наряду с Вергилием и Овидием значилось: «отличительное свойство священных песнопений еврейской поэзии». В пансионском руководстве по всеобщей истории отмечалась художественная одаренность израильтян: «Псалмы Давида, книга премудрости и притчей Соломона, пророчества Даниила, музыка, употребляемая при их богослужении и построении храма иерусалимского, показывают, что они с успехом занимались науками и искусствами»13. Литературный наставник Лермонтова Мерзляков писал в духе поэтики XVIII в. подражания псалмам, оды, «выбранные из пророков», песни Девворы и Варака, славословия Моисея и пр.

Этот же путь указывала Лермонтову новейшая поэзия. В духе книги Иова пишет Гёте пролог к «Фаусту». Молодой Виктор Гюго находит в библии обильный источник для своих ранних баллад и поэм. Автор «Еврейских мелодий» Байрон писал в 1821 г.: «Я усердный читатель и почитатель этих книг, я их прочел от доски до доски, когда мне не было еще восьми лет; я говорю о ветхом завете, ибо новый всегда производил на

- 681 -

меня впечатление заданного урока, а ветхий доставлял только наслаждение». Пушкин ценил древний фольклор еврейского народа, положенный в основу «Гавриилиады», замысла «Юдифи» («Когда владыка ассирийский...»). Его обычные сопоставления: «Библия и Шекспир», «Библия и Вальтер Скотт», «Илиада и библия», лучше всего свидетельствуют о его художественном подходе к «священным» книгам. Неудивительно, что Лермонтов рано обратился к этому источнику, о чем свидетельствуют такие его замыслы, как «Азраил» или «Ангел смерти» («На гордых высотах Ливана / Растет могильный кипарис...»). В одной из лермонтовских тетрадей начала 30-х годов имеется запись:

«Демон». Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из библии). Еврейка. Отец слепой. Он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела — как прежде. Еврей возвращается на родину. Ее могила остается на чужбине»14.

Раннее знакомство с образцами «гебраистской поэзии» вызвало пристальный интерес Лермонтова к судьбам еврейского народа; эта необычная в русской литературе того времени тема характерна для творчества Лермонтова почти на всем его протяжении — от «Испанцев» и первых «Еврейских мелодий» до «Ветки Палестины» и «Спора» (где снова звучит тема «Иерусалима»). Мы еще вернемся к разнообразным причинам, вызвавшим интерес Лермонтова к древнему народу, судьбы которого на родине поэта не могли не вызвать в его благородном сердце глубокого сострадания.

Годы учения значительно углубили эти ранние интересы Лермонтова и открыли новые пути к их насыщению. Когда поэт писал «Спор», он, конечно, не обращался к своим школьным руководствам. Но характерно, что в них уже излагались сведения, которые легли в основу лермонтовского воссоздания античных культурно-исторических типов. Можно отметить, что первые познания о них, полученные Лермонтовым еще в школе, совпали с теми представлениями, какие сложились в нем через десятилетие и, может быть, отчасти были подготовлены первоначальными чтениями. В «Кратком начертании древней географии» Нича, по которому изучался этот предмет в Университетском благородном пансионе, уже дается картина выжженной пустыни, запечатленной в ослепительных строфах «Спора».

«Более всех областей плодоносна была Галилея; менее всех страна иерусалимская, о коей говорит Страбон, и особенно жаркая страна по ту сторону Иордана. Нынешнее бесплодие происходит от беспечности обитателей, кои или питаются подаянием от богомольцев, или грабежом... ...Больших судоходных рек в Аравии нет. Солнечный жар и песок снедают воды, текущие летом с гор». Аравия разделяется на Каменистую, Пустынную и Счастливую; «великие песчаные степи, жаркий климат, недостаток в воде отвращали от нее неприятельские нападения». Имеются сведения и о других странах, описанных в «Споре» Лермонтова. О Колхиде говорится: «Жители образованием, цветом и языком сходны были с египтянами». Об африканском царстве: «Древние причисляли к Египту только страну, орошаемую Нилом, т. е. небольшое пространство между Аравийскими и Ливийскими горами». Даются сведения и о «царственных могилах» древнего Египта: в Александрии было «царское кладбище soma»15.

Исторические познания Лермонтова значительно расширились в Московском университете. Здесь автор «Черкесов» слушал специалистов

- 682 -

по востоковедению — профессоров А. В. Болдырева и М. А. Каркунова. Последний был еще начинающим ученым (он преподавал арабскую грамматику и толковал арабскую хрестоматию по книгам проф. Болдырева), но его старший товарищ и учитель пользовался заслуженным научным авторитетом. Член Лондонского азиатского общества, Болдырев был учеником знаменитого французского ориенталиста Сильвестра де Саси; во время своей заграничной командировки молодой московский востоковед издал в 1808 г. в Геттингене два арабских текста («две му’аллаки»16). Вернувшись из Парижа, он с 1811 г. стал читать в Московском университете начальные основания еврейского и арабского языков, а с 1814 г. — «историю евреев и арабов, о религии, законах, науках, художествах, нравах и обычаях этих народов, проходил еврейские древности по руководству Яна, еврейскую грамматику, объяснял отборные места из ветхого и нового завета, обучал арабскому языку по своей литографированной хрестоматии и персидскому, объясняя избранные места из Тути-Намэ и цветника Садиева». Под последним термином имеется в виду знаменитый «Гюлистан» Саади. После 1826 г. Болдырев «преподавал основания арабского языка и объяснял арабскую хрестоматию по таблицам и книге, литографически им изданным, также правила персидского языка с объяснениями избранных мест из персидской хрестоматии, равно им изданной»17. Болдырев был ценим студентами: в качестве ректора Московского университета (в середине 30-х годов) он оставил по себе память человека «очень доброго и всеми уважаемого» (по отзыву Ф. Буслаева)18; в 1836 г. в качестве цензора Болдырев разрешил опубликование знаменитого «Философического письма» Чаадаева в «Телескопе», за что был уволен со службы и больше к университетскому преподаванию не возвращался (он умер в отставке в 1842 г.). «Составленные Болдыревым словари и хрестоматии по арабскому и персидскому языкам служили пособием для целого ряда поколений студентов»19. В истории русского востоковедения ему отведено довольно видное место: «Кроме лекций профессоров, приглашенных из-за границы, успехам изучения в России языков арабского, персидского и турецкого содействовала продолжительная преподавательская деятельность Болдырева в Москве, Сенковского в Петербурге... Болдырев был автором учебных пособий по арабскому и персидскому языкам, употреблявшихся в русских университетах до последних десятилетий XIX в.»20.

Как раз в университетские годы Лермонтова (1831—1832) Болдырев издал «Новую арабскую хрестоматию» и сборник древних арабских стихотворений: «Семь Моаллакат или стихотворения Амрулкаиса, Тарафа, Загаира, Лебида, Антары, Амру и Гарефа, переведенные иностранными ориенталистами (6 на латинском и 1 на французском). Изданы А. Болдыревым, профессором восточных языков при Имп. Московском Университете, М., в Университетской типографии, 1832» (цензурное разрешение 28 марта 1832 г.). В 1830/1831 учебном году Болдырев преподавал арабский и персидский языки (в следующем году только персидский); арабскую грамматику читал студентам Каркунов. В своем курсе Болдырев делал общий обзор арабской и персидской словесности, а на практических занятиях читал историков и поэтов древнего Востока: отрывки из Абдоллатифа21, Абульфеды, из жизни Тамерлана, описанной Ахмедом Ибн Арабша; в курс входили также Саади, Гафиз, Тути-Намэ, Мирхонд и другие поэты и историки; читались «Ферридедин

- 683 -

Аттара» Пенд-Намэ, персидские басни. По обеим древневосточным литературам давались сведения «о стопосложении и разных родах стихотворений»22.

Среди своих источников Болдырев называл и своего знаменитого парижского учителя Сильвестра де Саси (Isaac Silvestre de Sacy). Это был крупнейший арабист и персовед того времени, основатель в 1822 г. специального органа «Journal Asiatique», руководивший всем изучением ориентальной культуры во Франции и даже за ее пределами; Париж стал при нем научным центром востоковедения. Он издал арабскую грамматику, хрестоматию и «Грамматическую антологию» — ряд замечательных учебных монографий, которыми широко пользовались московские арабисты, как, вероятно, и его переводами из Абдоллатифа, Пенд-Намэ и Мирхонда (авторы эти, как мы видели, представлены в программах Болдырева). В русском ученом мире Сильвестр де Саси мог быть известен и как публикатор «Опыта об элевзинских таинствах» С. С. Уварова23.

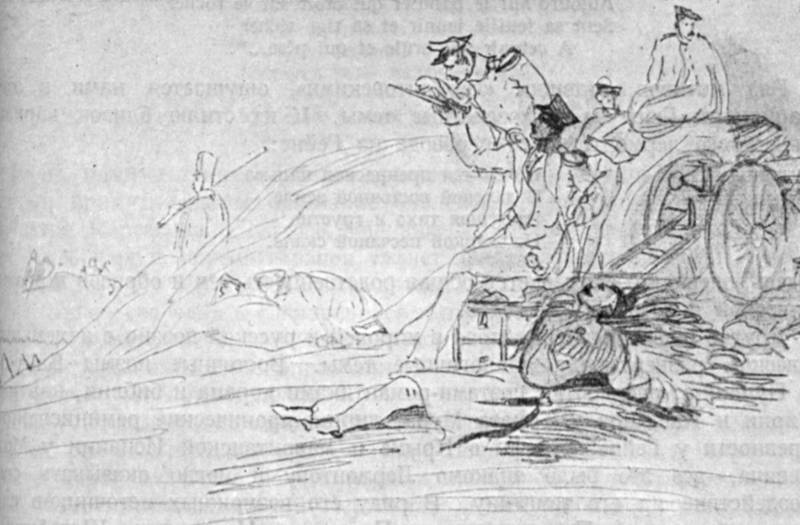

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“

Рисунок пером Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 169)

Институт литературы, ЛенинградО. И. Сенковский отнесся, впрочем, критически к принципу буквального перевода поэтов-аравитян, установленному Сильвестром де Саси и принятому его школой. В своей статье «Поэзия пустыни» Сенковский писал: «Отличнейший арабист нашего времени, покойный Сильвестр де Саси более всех сделал известными в Европе произведения арабского поэтического гения, и более всех лишил эти произведения существенной их занимательности для европейского поэта. Переводы его, гладкие и точные, бледны до крайности: можно себе представить, какова должна казаться бурная, кипучая речь вдохновенного бедуина, когда ее переоденут в парижскую фразеологию! Школа, которую создал этот ориенталист во Франции и Германии, наследовала его любовь к арабской поэзии, и продолжает переводить нам ее творения, то-есть продолжает убивать

- 684 -

ее в своих переводах, в которых отчаянная буквальность истребляет всю красоту, всю силу, весь характер оригиналов», нарушает основные свойства «этой удивительной поэзии, которой нельзя уподобить никакой другой на свете» и которую невозможно выразить «ни на каком другом языке, образовавшемся вне пустыни, вне этой особенной природы и этой необычайной жизни...»24.

В «Арабской хрестоматии» Болдырева приведены восемь повестей из «Chrestomathie arabe» par Silvestre de Sacy («Продажа девушки», «Заклад драгоценных камней», «Великодушие Рашида», «Неожиданное посещение», «Подложное письмо», «Кончина Джафара», «Доброта Мостасема», «Подписанные просьбы») и три басни из Китаб Калила ва Димна, изданного Сильвестром де Саси («Царевич и его товарищи», «Путешественник и золотарь», «История Илаза, Белаза, Ирахты и мудрого Кибариуна»)25.

Можно полагать, что уже в эти годы возникает интерес Лермонтова к «восточным сказаниям» (таков, как известно, заголовок, данный им впоследствии «Трем пальмам»).

Во втором семестре 1831/1832 г. начал читать курс теории изящных искусств и археологии Н. Надеждин. Он произвел, как известно, сильнейшее впечатление на таких своих слушателей, как Белинский и Гончаров; можно полагать, что и Лермонтов не отнесся безразлично к его лекциям.

Новый искусствоведческий курс был тесно связан с культурой древнего Востока. По свидетельству слушателей Надеждина, он читал им «об искусстве индийском, персидском и других древнейших азиатских народов». «Начиная археологию, он счел нужным сперва раскрыть перед глазами слушателей сцену, где должна разыгрываться художественная драма искусств — индийского, вавилонского, персидского. Для этого он прочитал две лекции о быте, торговле, сношениях и пр. этих древнейших стран и в две лекции умел представить все это в прекрасной, яркой и вразумительной картине». По словам И. А. Гончарова, Надеждин был дорог студентам «своим вдохновенным горячим словом, которым вводил в таинственную даль древнего мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и Рима... Он один заменял десять профессоров. Излагая историю изящных искусств и археологию, он излагал и общую историю Египта, Греции и Рима. Говоря о памятниках архитектуры, о живописи, о скульптуре, наконец, о творческих произведениях слова, он касался и истории философии...»26.

Курс художественной археологии, читанный Надеждиным, касался преимущественно восточных древностей. В сохранившихся студенческих записях лекций Надеждина имеются разделы «Об индийской архитектуре и ее памятниках», «О символике финикиян», «Об ассирийско-вавилонских памятниках изящных искусств», «О тоническом и сценическом искусствах у египтян», «О еврейских памятниках», «О греческих памятниках изящных искусств».

Лекции Надеждина, увлекая слушателей, побуждали их к самостоятельной работе, в частности к разработке вопросов ориентализма. «Студенты запасались теми философскими и историческими книгами, которые рекомендовал им профессор, усердно изучали его лекции и писали ему сочинения... Изучение археологии вызывало желание предпринять путешествие на Восток, — желание, сохранившееся и впоследствии». «Я совершенно с тобой согласен на счет Азии, — писал приятелю один из выдающихся

- 685 -

слушателей Надеждина, Станкевич. — Сирия, Палестина, Индия — вот куда стоит поехать. Но... вспомни, что мы более изучали эти земли по древней карте, нежели по новой, мы соображали их с древнею гражданственностью — но сколько воспоминаний и какая должна быть природа!..»27. Это вполне соответствует позднейшей восточной ностальгии Лермонтова.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“

Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 165)

Институт литературы, ЛенинградВ Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров наряду со специальными военными дисциплинами он изучал и более обстоятельно историю и географию. Предметы эти преподавал юнкерам известный в то время своими учебниками профессор Арсеньев. Товарищ Лермонтова по кавалерийской школе, его будущий убийца, Н. С. Мартынов, в своих мемуарах отмечает интерес поэта к истории, который даже ставит рядом с его основным влечением к литературе. «Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался русской словесностью и историей. Вообще он имел способности весьма хорошие, но с любовью относился только к этим двум предметам»28.

Что могла сообщить эрудиции и поэзии Лермонтова историческая кафедра гвардейской школы?

Согласно программам, утвержденным в 1827 г., было признано необходимым преподавать историю и географию преимущественно в военном разрезе: связь новейшей истории государств с военными происшествиями, «подробное описание всех главных походов с древних времен до наших», «изложение географии в военном смысле», — вот основные требования

- 686 -

курса29. Возможно, что такое направление преподавания оставило некоторый след на писаниях Лермонтова, где батальная тема представлена рядом произведений («Бородино», «Валерик») и где нередко, как в «Споре», исторические созерцания поэта разрешаются картинами вооруженной борьбы народов.

Пособием по истории воспитанникам школы служило шеститомное руководство аббата Миллота «Всеобщая древняя и новая история, содержащая повествование о всех народах мира и доведенная до 1815 года». Первый том был посвящен древнему Востоку и классической античности. Здесь имелись подробные главы об египтянах, ассириянах и вавилонянах, финикиянах, иудеях, мидянах и персах; затем следовала «история о греках». В разделе о персах имелась рубрика «Причины падения сего народа». Также излагалась история Египта. «Славные пирамиды, от многих писателей почитаемые до потопа сооруженными, и ныне еще противостоят стремлению времен, поглотившему столько империй. Из них не более трех осталось в нескольких милях от Каира, на месте коего некогда стоял Мемфис». Следуют подробное описание «ужасных сих зданий», их история и различные толкования ученых. «По самому общему ныне мнению, пирамиды были гробницы, в коих, как догадываются, цари, упоенные народными предрассудками, хотели получить себе вечную жизнь, дав своим трупам неприступное жилище, безопасное от едкости времен. К сему суеверию, как вероятно, присовокупилась еще побудительная причина предупредить возмущения чрез обложение народа долговременною работою... Плиний-натуралист и многие другие вооружаются противу безумного тщеславия, внушившего государям такие пагубные предприятия»30.

Из других учебных книг Лермонтова для нас представляют интерес пособия К. Арсеньева. Здесь имелось не мало сведений о восточных странах, граничащих с Россией или важных для ее внешней политики; не раз отмечался и упадок древневосточных империй. «Персия граничит с Россиею, Индиею, Турциею... Тегеран — резиденция шаха с ковровыми фабриками... Великие препятствия для внутренней торговли суть обширные степи и недостаток в больших реках... Персы и ныне принадлежат к просвещеннейшим народам Азии, хотя расстройство правления и опустошительные войны ниспровергли многие полезные заведения. Персы, особенно жители Ирана, имели славных стихотворцев, известных и в Европе, каковы: Фердузи, Сади и Гафиз». О Египте: «Сия земля, колыбель образованности и в глубокой древности уже благоустроенных гражданских обществ, некогда знаменитая во многих отношениях, считается доселе владением турецкого султана. Климат здесь жаркий, частые поветрия и преждевременная слепота жителей суть следствие чрезвычайного зноя и нездоровости воздуха... Александрия в Нижнем Египте, славный торговый город с крепостью, построен Александром Великим и процветал при Птоломеях; прежде имел до 800.000 жителей, а ныне около 20.000... ...Вся внутренность Аравии состоит из обширных песчаных степей, пересекаемых горами Эль-Аред... Растворение воздуха чрезвычайно жаркое; здесь свирепствует самум»31.

Выражение «песчаные степи» встречается в «Трех пальмах», где ощущение пустыни дано в описании «знойных лучей и летучих песков», т. е. раскаленного воздуха и изнурительного самума:

Без пользы в пустыне росли и цвели мы,

Колеблемы вихрем и зноем палимы...

- 687 -

Аналогичное впечатление от Египта в «Воздушном корабле»: «...под знойным песком пирамид...». В «Последнем новоселье» африканские пустыни названы «египетскими степями»...

Таковы были общие сведения по литературе, истории, археологии и географии древнего Востока, которые могла сообщить старинная школа воспитаннику Университетского пансиона, студенту словесного отделения и юнкеру кавалерийского училища Лермонтову.

IV. «ОРИЕНТАЛИИ» ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЭТОВ

Ранний ориентализм Лермонтова питался и другими источниками. Новейшая поэзия, современная литература, европейская романтика — все это могло возбуждать его интерес к Востоку и одновременно насыщать этот интерес богатым запасом образов, тем и замыслов. Лермонтов выступал в литературе, когда творения поэтов Азии уже широко вошли в европейскую лирику и продолжали свое оплодотворяющее воздействие на ее дальнейшее развитие.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“

Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 163)

Институт литературы, ЛенинградВ Европе интерес к восточной литературе заметно сказывается уже в XVIII в., когда выходят переводы индийских, арабских, персидских и китайских поэтов и в европейскую поэзию вступают имена Фирдоуси и Саади. Но настоящий расцвет восточная тема получает в первые десятилетия XIX в., когда выходят «Западно-восточный диван» Гёте и «Ориенталии» Виктора Гюго. Гётевский сборник, вышедший отдельным изданием в 1819 г., возник в 1814—1815 гг. и отчасти отразил бурную атмосферу конца наполеоновской эпохи. Сотрясению европейского мира здесь противополагаются краски, ароматы и звучания дальней Азии:

- 688 -

Nord und West und Süd zersplittern,

Throne bersten, Reiche zittern,

Flüchte du, im reinen Osten

Patriarchenluft zu kosten*.Следуют строфы о караванах с мускусом и кофе, о восточных стихах. «Диван» возник под влиянием знакомства Гёте с поэзией Гафиза, творения которого вышли на немецком языке в 1812—1813 гг.; Гёте пользовался также латинским переводом Саади (в немецком издании 1775 г.), «Достопримечательностями Азии» фон Дица (Берлин и Галле, 1811—1815), анонимными «Источниками по изучению Востока» (Вена, 1809—1816) и старинным путешествием «кавалера Шардена» в Персию (Лондон — Амстердам, 1686—1735). Текст своего сборника Гёте снабдил обширными научными комментариями, которые охватывают все основные области тогдашнего востоковедения и предвосхищают многие проблемы современной науки. Гёте не только дает яркие очерки истории Ближнего Востока с древнейших до новейших времен, но излагает и историю востоковедения33. Общее знакомство Лермонтова с Гёте допускает включение и этого источника в круг его «восточных» чтений («Диван» был перепечатан в изданиях сочинений Гёте 1820 и 1827 гг., которыми мог пользоваться Лермонтов).

В конце 20-х годов выходит знаменитый сборник Гюго «Les Orientales», как бы развивающий мотивы, уже прозвучавшие в его «Балладах» (1822):

Ma sphère est l’Orient, région éclatante...**.

В предисловии к своей книге автор как бы суммирует устремления новейшей европейской поэзии к ближней и дальней Азии. Как и некоторые другие «вводные статьи» Гюго, это предисловие имело значение «манифеста», прокламирующего последнее новаторское направление современного искусства. Для понимания поэтического развития Лермонтова статья эта представляет несомненный интерес.

«В наши дни (и это обстоятельство вызвано тысячью причин, неизменно способствовавших передовому движению) занимаются Востоком более, чем когда-либо раньше. Никогда еще изучение этой части света не достигало такого развития. При Людовике XV явились эллинисты, теперь нужно быть ориенталистом. Это шаг вперед. Никогда еще столько умов не устремлялось одновременно в такую глубокую пропасть, как Азия. Мы располагаем сегодня рядом исследователей, искушенных в каждом из наречий Востока, начиная с Китая и кончая Египтом. Из этого следует, что Восток как образ и мысль стал для нашего ума и воображения предметом всеобщего увлечения, которому, быть может, без собственного ведома отдался и автор этой книги. Восточные краски сами собой пропитали все его замыслы и фантазии, которые поочередно и почти непроизвольно становились иудейскими, турецкими, греческими, персидскими, арабскими, даже испанскими, ибо Испания — это тоже Восток: ведь Испания наполовину Африка, Африка же наполовину Азия. Автор

- 689 -

покорно отдавался этой поэзии, всецело захватившей его. Хороша ли она, нет ли, он принял ее и счастлив этим. Как поэт, он, впрочем, всегда питал живейшую симпатию к восточному миру. Ему издали мерцала оттуда возвышенная поэзия. Он издавна хотел утолить свою творческую жажду у этого источника. Там все величественно, богато, изобильно, как и в средневековье, этом другом океане поэзии... Быть может, до сих пор слишком упорно относили новое время к веку Людовика XIV, а древность к Риму и Греции; но не дальше ли, не глубже ли мы будем видеть, изучая новое время в средневековье, а античность в древнем Востоке?»35.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. МАРЛИНСКОГО „АММАЛАТ-БЕК“

Рисунок карандашом Лермонтова, 1832—1834 гг., из 22-й тетради (рис. 168)

Институт литературы, ЛенинградКак доказал Дюшен, Лермонтов читал «Les Orientales» Гюго36. Французский исследователь отметил ряд совпадений в «Прощании», «Измаил-бее», «Ауле Бастунджи», даже в описательных местах «Демона» с мотивами восточного сборника Гюго; в частности «Разгневанный Дунай» мог внушить Лермонтову смелый принцип олицетворения, положенный в основу «Даров Терека» и «Спора». В результате своего обследования Дюшен склонен отдать преимущество в жанре восточной живописи нашему поэту перед В. Гюго. Группа «романтических картин» у Лермонтова являет высшую степень поэтической зрелости: «риторика в них сдержаннее, чем в „Orientales“ Гюго, в них чувствуется непосредственное видение Востока»37.

Особенный интерес представляет для нас небольшая поэма «Небесный огонь», открывающая сборник «Ориенталий». Здесь дан ряд картин древнего Востока — Египет, Аравийская пустыня, Вавилон, Содом и Гоморра, гибель библейских городов, испепеленных «небесным огнем»:

- 690 -

Aujourd’hui le palmier qui croît sur le rocher

Sent sa feuille jaunir et sa tige sécher

A cet air qui brûle et qui pèse...*.Ряд мотивов, ставших «лермонтовскими», ощущается нами в этих вариациях Гюго на ветхозаветные темы. К их стилю близок вариант известного лермонтовского перевода из Гейне:

Ей снится прекрасная пальма

В далекой восточной земле,

Растущая тихо и грустно

На жаркой песчаной скале.Здесь, очевидно, сказывается общая родственность тем и образов в романтической экзотике 30-х годов.

Другие любимцы Лермонтова в мировой и русской поэзии с неменьшим блеском развертывали аналогичные темы. Восточные поэмы Байрона и Пушкина, разработки поэтами-романтиками корана и библии, картины Сирии и Кашмира у Томаса Мура, лирико-иронические реминисценции древности у Гейне, строфы о Крыме и мавританской Испании у Мицкевича, — все это было знакомо Лермонтову и могло оказывать свое воздействие на его тематику. В ряду его возможных источников следует отметить и «Путешествие из Парижа в Иерусалим» Шатобриана (Лермонтов, как известно, знал «Атала» и ввел в свою прозу некоторые образы и сравнения Шатобриана39). Он мог знать, наконец, ряд восточных мотивов в современной русской поэзии — библейские переложения Федора Глинки («Плач пленных иудеев» и др.), подражания псалмам Языкова, «Крымские сонеты» Козлова, «Гурию» и «Фирдуси» Подолинского:

Любимый гордым властелином,

В садах Гарема ходит он,

Одеждой пышной облачен,

В чалме, увенчанной рубином40.В статье «Пушкин и поэтика русского романтизма» Г. А. Гуковский приводит ряд малоизвестных образцов «восточного стиля» в русской поэзии начала века. Таков «Сонет» А. С. Хомякова, напечатанный в «Московском Вестнике» 1830 г.:

В тени садов и стен Ески-сарая,

При блеске ламп и шуме вод живых,

Сидел султан, роскошно отдыхая

Среди толпы красавиц молодых.

Он в думах был, главою помавая,

Шумел чинар, и ветер, свеж и тих,

Меж алых роз вздыхал благоухая,

И рог луны был в сонме звезд ночных...Не менее характерны своей «местной» колоритностью «Иран» Лукьяна Якубовича или «Клятва» Ал. Т—ва (последнее стихотворение, кстати сказать, вызывает невольную ассоциацию со знаменитой клятвой лермонтовского Демона):

Клянуся Меккою священной,

Клянусь оливой и конем;

Клянуся саблей обнаженной

И ятагана острием;

- 691 -

Клянусь пророком Магометом

И гурий — райских дев приветом;

Клянусь Азра́ила стрелой,

Клянуся розы милым цветом,

.................

Услышит всякий от меня:

Иль ты ничья — иль ты моя!Если, помимо таких образцов экзотического и эротического ориентализма, принять еще во внимание библейские трагедии А. Шаховского и Петра Корсакова («Дебора», «Маккавеи»), изображающие борьбу израильского народа против тиранов, станет понятным заключение Г. Гуковского о том, что в русской поэзии начала XIX столетия «восточный стиль стал стилем свободы» и сложившийся к этому времени в лирике и драматургии суммарный образ Востока «имел характер лозунга борьбы нации против тирании»41. Это направление следует учитывать и для понимания лермонтовского ориентализма.

Но уже задолго до знакомства Лермонтова с новейшими «Ориенталиями» его поэзия была тесно связана с Востоком, который стал ему близок и дорог в детстве по его первым кавказским впечатлениям. Уже в 1829 г. пятнадцатилетний Лермонтов делает приписку к своей «Грузинской песне»: «Слышано мною что-то подобное на Кавказе». А в полном расцвете своих сил он отмечает, что самый любимый и выразительный символ его поэзии, отчеканенный в знаменитом стихотворении 1838 г., — «клинок надежный, без порока» — неизменно хранит

...таинственный закал, —

Наследье бранного востока.«Птенцы Саади» или «восточные краснобаи», как называл их Пушкин, действительно сообщили несокрушимый закал своего творческого слова «железному» стиху Лермонтова.

V. КАВКАЗ И ОБРАЗ ПРОМЕТЕЯ

Разъезды замечательно служили Лермонтову для обогащения его эрудиции поэта-ориенталиста. Знаток современного быта Грузии, Дагестана, Чечни, Кабарды, которые стали местом действия его баллад и «южных поэм», он знал и песенную старину этого «сурового края свободы». Легенды Дарьяльского ущелья и черкесские песни его героев свидетельствуют о близком знакомстве автора с богатым фольклором кавказских народов, непосредственно изученным поэтом в его скитаниях. Он объездил и обошел, по его собственному свидетельству, огромный район — «от Кизляра до Тамани, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское...». Достаточно известно, что старый чеченец, водивший его по горным уступам Кавказского хребта, рассказал ему повесть об Измаил-бее, а в Мцхете горец-монах, некогда взятый в плен Ермоловым, сообщил поэту историю своей подневольной иноческой жизни, послужившей темой «Мцыри».

Первый биограф Лермонтова, П. Висковатов, объехавший Кавказ, пришел к заключению, что в «Демоне» отражены легенды и поверья старой Военно-Грузинской дороги. Окрестности полны сказаний о злом духе, полюбившем девушку-грузинку. На правом берегу Арагвы находятся

- 692 -

развалины монастыря, куда Гудал отвел свою неутешную дочку. Близ перевала над Койшаурской долиной осетины показывают пещеру, где был прикован горный дух; Лермонтов вспоминает стоны этого сказочного пленника, описывая рыдания Тамары. На вершине Казбека во льдах высится неприступная часовня — место последнего успокоения лермонтовской героини. В специальной исследовательской литературе широко разработана тема о связи баллады «Тамара» («В глубокой теснине Дарьяла...») с грузинскими легендами о мифической княжне Дарье и исторической царице Тамаре. Наконец, совсем недавно было указано, что на сцену битвы Мцыри с барсом «Лермонтова вдохновила старинная хевсурская песня о тигре и юноше — одно из наиболее распространенных и любимых в Грузии произведений народной поэзии»42.

Отсюда такая конкретность и жизненность кавказских описаний Лермонтова, одинаково поражающих обилием верных этнографических подробностей и смелой обрисовкой характеров. Боевое снаряжение черкеса в «Ауле Бастунджи» или «черный шелк витого кушака» на стане его подруги описаны с такой же точностью, как и новые народные типы: неустрашимые джигиты и лукавые муллы, заклинающие темным стихом из алкорана, поводыри-чеченцы, хранящие предания старины, и девушки-грузинки, поющие песни под аккомпанемент своих звонких ладоней. Лермонтов сумел запечатлеть во всем их динамизме и дикую скачку Хаджи Абрека, и плавную пляску Тамары. В своем «Свиданье» он показал драму ревности и мести на фоне старого Тифлиса, где под вечер грузинки в чадрах «выходят цепью белою» из бань. Но не до них измученному ревностью: «Кинжалом в нетерпении изрезал я ковер...». Мысленно он угрожает предательнице:

Я знаю, чем утешенный

По звонкой мостовой

Вчера скакал как бешеный

Татарин молодой.

Не даром он красуется

Перед твоим окном,

И твой отец любуется

Персидским жеребцом.Стихи поразительны по своему страстному драматизму и яркой локальной колоритности. Из таких беглых и четких зарисовок черты бытового жанра невидимо вплетаются в характерные психологические конфликты, выступает внутренний облик горных племен: их гордость, неустрашимость, верность долгу, страстная любовь к свободе, тонкая художественная одаренность — яркое искусство красок, песен и плясок на фоне чудесной природы.

Верный своей склонности к углубленному изучению заинтересовавшей его области, Лермонтов и здесь, видимо, обращался к истории, археологии, фольклору: «насколько можно судить по произведениям и сохранившимся письмам поэта, он читал сочинения по истории и географии Востока... интересовался древними памятниками Грузии, народными преданиями и легендами, в том числе легендой о Прометее в прообразе Амирани»43. Лермонтову уже была доступна обширная литература по кавказоведению — путешествия и исследования Клапрота, Броссе, Дюбуа де Монпере, Броневского, Зубова, Корфа, Нордмана, Усова, ряд журнальных статей, например «О языках страны кавказской» («Вестник Европы» 1828, ч. 158, № 7), краткая записка о горских народах, живущих внутри Кавказской

- 693 -

губернии («Северный Архив» 1826, ч. 22, № 13), «Страбоновы известия о Кавказе и Южной России» («Библиотека для Чтения» 1838, XXX). Сквозь рассказы путешественников, сквозь быт и чарующее искусство Кавказа Лермонтову мерцала древняя поэзия его любимого края. Кавказ мифологический навевал ему свои образы и фантазии. Легендарный герой, прикованный к кавказской скале, стал рано привлекать внимание поэта и, видимо, творчески волновать его44. Если упоминание античного богоборца в письме 1828 г. к Шан-Гирей из Благородного пансиона еще не дает материала для выводов, по-иному воспринимаются более поздние высказывания поэта — в его романе 1832 г.: «Вадим ехал скоро — и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце». Или в «Измаил-бее» строфа о душевных мучениях:

Века печали стоят тех минут...

.....................

Но мощный ум, крепясь и каменея,

Их превращает в пытку Прометея!

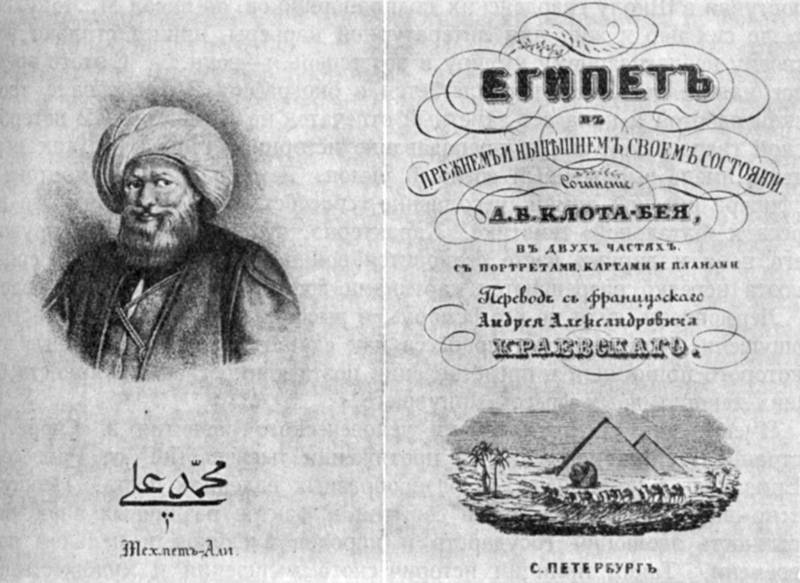

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФОРЗАЦ „АРАБСКОЙ ХРИСТОМАТИИ“ А. БОЛДЫРЕВА

С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА, 1824 г.

Библиотека Московского Государственного университета, МоскваОбраз скованного Прометея своеобразно преломился в центральных героях Лермонтова — Демоне, Печорине, Арбенине. Он мог знать разработки мифа у Эсхила и Гёте. Отметим, что в московской университетской библиотеке того времени имелось лейпцигское издание Эсхила: «Aeschile Tragoediae, Editio stereotypa, Lipsiae», 182945. Стихи Гёте, как известно, Лермонтов переводил («Горные вершины»), имя героини Вильгельма Мейстера, «гётевой Миньоны», он упоминает в «Тамани», Вертера

- 694 -

он противопоставлял героям Руссо как образ более человечный и жизненный; один фрагмент из «Страданий молодого Вертера» Лермонтов, как известно, переложил в своем стихотворении «Завещание»46. В эсхиловском Прометее на первый план выступает протестующий мыслитель, гордый и независимый борец, стремящийся освободить страдающее человечество от порабощенности богам и силам природы; ремесла, судоходство, наука чисел и букв, творческая память — вот что призвано освободить людей от оков. В похитителе священного огня Эсхил «зажег яркий и чистый огонь воодушевления, человечности, любви к свободе и ненависти к тирании»47. По-иному толкует Прометея Гёте. В его драматической поэме герой противопоставляет ограниченной власти богов свою безграничную творческую волю художника, преодолевающего в блаженстве вдохновения величайшую скорбь жизни. Заключительный монолог гётевской драмы как бы возвещает бунтарские мотивы лермонтовской лирики. Прометей в своей мастерской ваятеля бросает вызов Зевсу:

Мне тебя чтить? За что?

Боль улегчил ли когда

Ты страдальца болящего?

Слезы отер ли когда

Безутешно скорбящего?..

А я вот здесь сижу, людей ваяю,

По образу ваяю моему

Род, мне подобный, —

Страдать, скорбеть,

Усладу знать и радость,

О тебе ж и не думать,

Как я.48Начало «прометеизма», которым так проникнуто творчество Лермонтова, могло получить новое углубление от его соприкосновения с поэзией кавказских народов. «С тех пор, как легенда о Прометее подверглась впервые литературной обработке у Гезиода, прошло двадцать шесть веков, но она все еще могущественно действует на человечество. Прометей — один из немногих его избранников, сочувствие к которым сопутствует мировой истории, — и, благодаря тому, что еще в отдаленной древности греческий миф о нем слился с преданиями народностей Кавказа о скованных титанах-страдальцах, во множестве вариаций повторялась повсюду, как нечто неизбежное, завещанное веками, именно кавказская обстановка мучений титана. На почве локализации предания сближаются такие крайности человеческого творчества, как кабардинские, осетинские или иные поверья и народные сказки о скованном навеки богатыре и просветленные гуманною мыслью художественные произведения Эсхила и Байрона. Поразительная особенность Кавказа, которую можно бы назвать бессмертием народной памяти или поэтическим консерватизмом, — умение в течение тысячелетий сберегать то, что некогда поразило народный ум или воображение, и, точно схоронив его в глубине своих ущелий, за твердыней гор, неприкосновенно передать позднейшему потомству, — ставит и теперь лицом к лицу в мировой литературе обе эти противоположности, показывая в кавказских сказаниях, чем был в незапамятную пору первообраз предания, тогда как западно-европейская стихия отвечает и в новейшее время разнообразными примерами того, во что могут превратить несложную легендарную основу поэзия и мысль под глубоким культурно-историческим влиянием. Амиран,

- 695 -

о котором не перестают вспоминать грузин, абхазец, осетин, и проникнутые идеями XIX века Прометей и Прометиды стоят на двух концах эволюции мифа, — и в то же время они современники»49.

Веселовский приводит многочисленные и различные версии о богатыре-узнике, сохранившиеся в грузинских, армянских, кабардинских, сванетских сказаниях, в поэме XI—XII в. о Давиде Сасунском. Среди этих легенд о злом гении имеется также версия о прикованном богатыре, объяснявшая его страдания мученичеством за народное благо, за справедливость, за права людей. Его отвага и дерзость по отношению к божеству получают характер заступничества за человечество, «богоборство» становится героизмом. «В таких проблесках положительного понимания личности и судьбы титана заметно соединительное звено между кавказскими сказаниями и эллинским мифом о Прометее, похитителе священного огня ради блага людского»50.

Не лишено интереса, что миф о Прометее увлек еще на школьной скамье Байрона: «Когда в колледже Гарроу перед учениками впервые прозвучали стихи Эсхиловой трагедии, Байрон был потрясен величавою личностью ничем не укротимого титана. Это раннее впечатление сохранилось у него навсегда. Впоследствии, когда критика нашла в зрелых его произведениях, например, в „Манфреде“, следы влияния пьесы Эсхила, он не только не отрицал возможности его, но заявил, что „легко может представить себе влияние этой трагедии на все, что когда-либо он написал“. В личности и судьбе Прометея он чувствовал созвучие с своим призванием, со своею участью». В Женеве в 1816 г. под влиянием чтения Эсхила поэтом Шелли Байрон пишет стихотворение «Prometheus», в котором выражает свое поклонение великому предшественнику всех борцов за права человечества. «Байроновский почин слияния античной легенды с современною социально-политическою жизнью, сделанный в начале XIX в., указал путь всей последующей поэзии»51. По этому пути пошли Шелли, Леопарди и, наконец, наш Лермонтов, прикоснувшийся в своих странствиях по Востоку к самым истокам трагического мифа.

Ужасна ты, гора Шайтан,

Пустыни старый великан!

Тебя злой дух, гласит преданье,

Построил дерзостной рукой,

Чтоб хоть на миг свое изгнанье

Забыть меж небом и землей.

Здесь три столетья, очарован,

Он тяжкой цепью был прикован,

Когда, надменный, с новых скал

Стрелой Пророку угрожал...Так в своей ранней поэме Лермонтов дает поэтическую вариацию на древнее предание Кавказа о скованном и мятежном титане.

VI. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

Рост ориентальной поэтической тематики в эпоху Байрона и Пушкина стимулировался современным движением исторической науки и заметно оживлялся ростом этнографических изучений и географических описаний. В результате экспедиций и раскопок создается довольно обширная литература о Востоке, частично несомненно знакомая Лермонтову. В исследованиях, путешествиях и мемуарах подробно разрабатываются материалы

- 696 -

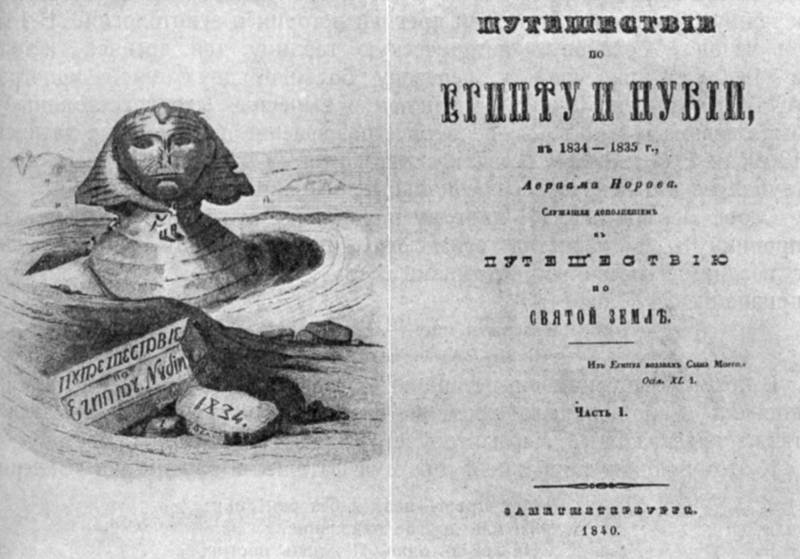

египетской экспедиции Бонапарта. На французском, немецком и английском языках появляются описания Верхнего и Нижнего Египта, Сирии, Турции. С начала XIX в. и на русском языке начинают публиковаться работы, посвященные различным странам Востока: «Путешествие в Индию грузинского дворянина Рафаила Данибегова» (М., 1815); «Записки о некоторых народах и землях Средней Азии Филиппа Назарова, отдельного сибирского корпуса переводчика, посланного в Коканд в 1813 и 1814 гг.» (Спб., 1821); «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг. гвардейского генерального штаба капитана Н. Муравьева» (М., 1822); «Описание киргизкайсацких степей» Левшина (М., 1830); «Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 гг.» Авраама Норова (Спб., 1840) — по отзыву Сенковского, — «одно из лучших путешествий по Египту, изданных в Европе за последнее десятилетие» (отзыв об этой книге появился в «Библиотеке для Чтения» в одном томе с рецензией на «Стихотворения Лермонтова»).

Журнал, в котором дебютировал Лермонтов, был вообще чрезвычайно богат материалами по Востоку. Редактор-ориенталист Сенковский освещал на страницах своего издания самые разнообразные вопросы современного востоковедения. Здесь были опубликованы «Очерки Персии» Корфа, «Описания Российской Армении» Клапрота, «Аму-Дарья» самого Сенковского, статья о «Лекциях профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира», «Кавказские очерки» А. Марлинского; печатались обстоятельные отчеты о новейших «путевых записках» по странам Азии и Африки — «Путешествие Комба и Тамизие по Абиссинии», «Путешествие шерифа Махаммеда в Судан», «Новейшие сведения об экспедиции Ландера в глубь Африки», «Путешествия лейтенанта Вельстеда по Аравии и к берегам Черного моря»; давались отчеты о современном состоянии и политической жизни восточных стран: «Иерусалим в 1831 году», «Англия и Китай», «Египет в 1833 г.», «Япония», «Английская восточная Индия», «Ренджит-син, царь Лагорский и Кашмирский», «Аудиенция европейского путешественника у азиатского паши». Наконец, печатался ряд статей по истории, искусствам и быту древнего Востока: «Бальзамирование у древних египтян», «Науки, художества и искусство в древней Индии», «Астрономические розыскания о хронологии египтян», «Древние египетские картины», «Подлинная история древних царей персидских» и ряд других.

Отметим, что и в «Отечественных Записках» 1839—1841 гг., где постоянно печатался Лермонтов, помещались подробные обзоры путешествий по Востоку. В томе III журнала за 1839 г. даны рецензии на «Путевые записки, веденные во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году Вл. Давыдовым» (Спб., 1839), «Живописное путешествие по Азии» Эйрие (М., 1839), «Путешествие через южную Россию в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку» Н. С. Всеволожского (М., 1839). Такие обзоры, несомненно, входили в читательский кругозор Лермонтова и не переставали расширять его эрудицию по Востоку.

Для характеристики общих интересов Лермонтова к Индии, Аравии и Персии (куда стремится его Печорин), к Средней Азии (куда несколько позже он сам собирался отправиться с Хивинской экспедицией Перовского), к вопросу о «глубоком сне» восточных цивилизаций (что получило такое яркое выражение в его «Споре»), наконец, и к напряженному

- 697 -

соревнованию по «восточному вопросу» великих европейских держав, которое не могло не волновать его как военного, представляет значительный интерес статья «Библиотеки для Чтения» под заглавием «Средняя Азия. Путешествия Муравьева, Мейендорфа, Конолли и Борнса». В ней завязаны узлы основных проблем современного востоковедения и борьбы за господство в Индии и Египте.

«Политическое и общественное состояние Средней Азии, остававшееся в небрежении со времен Марко Поло и Рубрукиса, с недавних пор обратило на себя то внимание, какого оно заслуживает по своей важности». Сенковский формулирует проблему соревнования России и Англии в этой области (к чему мы еще вернемся) и подчеркивает крупнейший интерес, какой представляют для русского читателя новейшие путешествия на Восток двух английских военных: Александра Борнса «Путешествие в Бухару и отчет о плавании по Инду и о переезде из Индии в Кабул, Татарию и Персию» и Артура Конолли «Путешествие на север Индии». Из последнего сочинения журнал печатает эпизод охоты за гиеной в афганских улусах.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ТОМА КНИГИ

Ж. ГАМБЫ „ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ЮЖНОЙ РОССИИ“, 1826 г.

Государственная библиотека СССР

им. Ленина, МоскваЛермонтову, при его отличном знании иностранных языков, была широко доступна и западно-европейская литература путешествий по Востоку. С конца XVIII в. появляются «историко-политические и географические мемуары» о поездках в Турцию, Персию, Аравию, Египет, в глубь Африки и по Черноморью целого ряда странствующих исследователей и ученых туристов. Савари, Санини, Левайян, Лешевалье, Эльфинстон, Борнс, Конолли публикуют свои путевые описания Индии, Бухары, Афганистана,

- 698 -

Египта, Кавказа. В ряду этих книг особый интерес представляют для нас путевые записки француза Ж.-Ф. Гамбы, поскольку сам Лермонтов ссылается на них; упоминая в «Герое нашего времени» Крестовую гору, он отмечает: «...как называет ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe». Поэт имеет в виду книгу «Voyage dans la Russie Méridionale, et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’en 1824; par le chevalier Gamba, consul du roi à Tiflis. Avec quatre cartes géographiques (2 vol. + un Atlas). A Paris, 1826». («Путешествие в Южную Россию и в частности в провинции, расположенные в Закавказье, совершенное с 1820 по 1824 год кавалером Гамба, королевским консулом в Тифлисе. С четырьмя географическими картами. Париж, 1826; (два тома + отдельный атлас с картами, зарисовками и пр.).

Жак-Франсуа Гамба, или «кавалер Гамба», как он любил подписывать свои сочинения, был французским коммерсантом и путешественником, окончившим жизнь на посту консула в Тифлисе (в 1833 г.). Получивший образование в Германии, где он изучил ряд языков «северных стран», Гамба воротился на свою родину, в Дюнкерк, и стал во главе коммерческого предприятия своего отца. Одновременно он построил в Вогёзах несколько крупных бумажных фабрик. События революционной эпохи заставили его отказаться от коммерческой деятельности и обратили к путешествиям. Объездив большую часть Европы, он опубликовал ряд брошюр о своих поездках, а в 1817 г. представил правительству мемуар о торговле европейских стран с Индией и другими областями Азии. Являвшийся тогда французским министром иностранных дел герцог Ришельё, известный строитель Одессы и знаток Южной России, направил Гамбу в Новороссию для выяснения вопроса о возможных торговых отношениях Франции с портами Черноморского побережья. Гамба совершил длительное путешествие; он жил в Одессе, Николаеве, Херсоне, посетил немецкие, меннонитские, татарские и греческие колонии, останавливался в Таганроге, Нахичевани и Новочеркасске, посетил прежнюю столицу донских казаков — Старый Черкасск, эту «подлинную Венецию среди вод» (по его выражению), побывал в Астрахани, которая поразила его смешением всех народностей Европы и Азии, и затем прикаспийскими песчаными пустынями добрался до устья Терека. Отсюда его маршрут шел по линии Кизляр, Моздок, Тамань, Еникале, Керчь, Феодосия, Симферополь, Одесса, откуда он отправился в обратный путь на родину. Вернувшись в Париж, он опубликовал часть своих путевых записок в новых «Анналах путешествий» Мальт-Брюна под общим заглавием: «Взгляд французского путешественника на южно-русские колонии». В 1819 г. Гамба вернулся в Грузию, которую Ришельё признал центральным узловым пунктом товарообмена Европы с Азией, а затем посетил Ширван, Дагестан, Москву и Петербург, где ему удалось убедить русское правительство предоставить широкие льготы иностранцам в Грузии. Для открывшейся обширной торговли с Индией и Персией Франция основала консульство в Тифлисе, поставив во главе его «кавалера Гамбу». В 1824 г. он совершил свою последнюю поездку в Париж и сдал в печать большое сочинение о Южной России (здесь, как известно, приведено предание о Дарьяльском замке, с высоты которого его средневековая владетельница бросала в Терек своих любовников).

«Сей остроумный и предприимчивый путешественник», как характеризует Гамбу «Северный Архив»52, ставит в своей книге вопрос о будущей

- 699 -

судьбе огромной территории «древнего Востока» от Средиземного и Черного морей до Инда: Турция, Персия, Грузия, Средняя Азия погрузились в состояние полного упадка; частью их земель уже владеет «русский император», который сможет в любую минуту покорить все среднеазиатские владения. Такова основная тема «Вступления» Гамбы, в которой не трудно заметить общий абрис «Спора»: Лермонтов дает в своих строфах очерк той же страны света — «Востока», также отмечая его упадок и бездеятельность, обрекающие его на милость русского оружия.

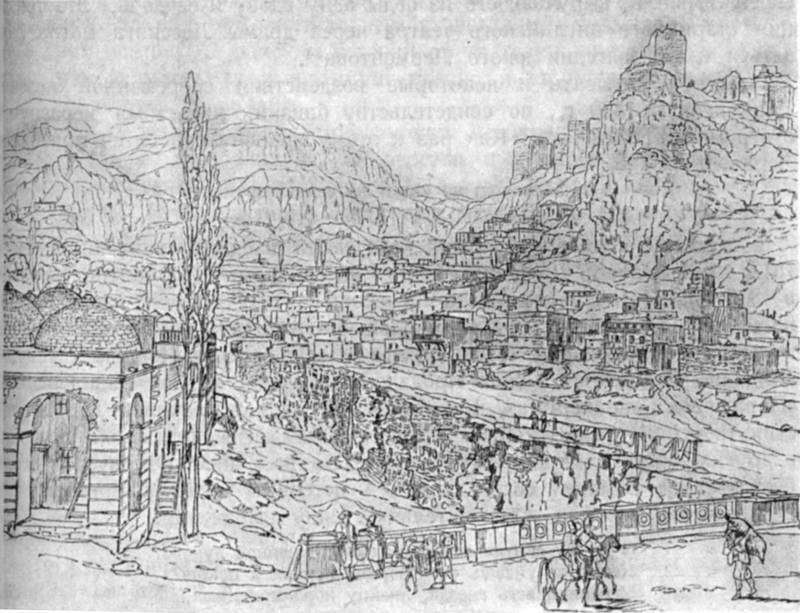

КАВКАЗСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Рисунок из атласа к книге Ж. Гамбы „Путешествие по Южной России“, 1826 г.

Государственная библиотека СССР им. Ленина, МоскваОдна из главных мыслей лермонтовского «Спора» — о непробудном сне восточных народов — как бы подводит в образах и картинах итог научным изысканиям двух столетий.

Уже в XVII в. в исследовательской литературе отчетливо формулируется положение об упадке и отсталости Востока сравнительно с успехами европейской культуры. В начале XVIII в. мысль эта подробно обоснована в труде французского путешественника Франсуа Бернье, натуралиста и медика, ставшего в Индии придворным врачом «великого могола» Ауренгзиба. Помимо Индии, Бернье странствовал по Сирии и Египту, собрав обширный материал для большого исследования, выпущенного им в 1711 г. в Амстердаме53. Здесь опубликован его доклад Кольберу о причинах упадка восточных стран — Египта, Индии, Передней Азии. Ту же мысль разрабатывает в конце XVIII в. другой французский автор, Франсуа Вольней, издавший в Париже свое «Путешествие в Сирию и Египет» (1783—1786)54. Вольней приходился родственником Виктору Гюго, который пользовался его «Путешествием» при написании своих «Orientales».

- 700 -

Этого раннего египтолога особенно интересует экономический и культурный упадок мусульманского Востока, который объясняется, по его мнению, дурным управлением и вредным влиянием ислама на народную психологию.

Материалами Вольнея пользуются и авторы «Проекта Азиатской Академии», отчетливо выдвигая тезис о полной пассивности восточных наций вне сферы фантазии и поэзии.

«До сих пор для восточных народов высшее счастье — сохранять совершенную неподвижность тела и давать полную свободу своему окрыленному и цветущему воображению. Араб в шатре пустыни еще приподнимает свою живописную голову, чтоб слушать говор сказочника. Он воспевает в жалобе память своего любимого скакуна. Его сопровождают воспоминания об отцах и предания их славы; и воинственный, подобно им, он только перестал быть завоевателем. Если персы не поклоняются ныне солнцу, они еще заимствуют у него жгучее сладострастие своей поэзии... Китай, чрезмерно возвеличенный и столько же осужденный, представляет странное зрелище народа покоренного, но подчинившего себе своих завоевателей и сохранившего в вихре столетий свою неподвижность».

Для иллюстрации этой мысли об оцепенении восточных стран приводится бытовое описание из «Путешествия по Египту и Сирии» Вольнея: «В самых оживленных городах, как Алеппо, Дамаск, Каир, все развлечения сводятся к посещению бань и кофеен, нисколько не похожих на наши. В большом дымном помещении, усевшись на разодранных цыновках, зажиточные люди проводят целые дни, куря трубку, перебрасываясь редкими краткими фразами о делах, а чаще всего погружаясь в полное молчание. Иногда эти безмолвные собрания оживляют танцовщицы, певец или один из рассказчиков, которого называют здесь нашидом: за несколько parâs он рассказывает сказку или декламирует стихи старинного поэта. Ничто не может сравниться с вниманием слушателей к такому оратору; стар и мал — здесь все охвачены предельной страстью к рассказам»55.

Учение тогдашних ориенталистов о своеобразном «декадансе» старой Азии нашло свое сжатое и выпуклое выражение в синтетических образах «Спора».

VII. СУМЕРКИ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

Образность и красочность описания у Лермонтова нисколько не заслоняют планомерной точности географического обзора: перед нами развертывается центральный театр древневосточной цивилизации — Кавказ, Иран, Палестина, Аравия, Египет. В калейдоскопе картин показана судьба древних империй — их упадок, сумерки, дремотность. Лермонтов знал о «золотом веке» Грузии в XII столетии, при царице Тамаре, подчинившей своей власти ряд персидских провинций и покорившей своими чарами самого Шота Руставели; то был век воинской мощи, щедрого строительства замков и монастырей, блестящей национальной героики; деятелям этой могучей эпохи противопоставлен образ дремлющей страны, покорившейся в 1801 г. царизму. Такова же судьба соседствующих с ней областей. Персия, простиравшаяся до пределов Индии, вбиравшая в свои владения при Надир-шахе Бухару, Хиву, Белуджистан, замкнулась в своих внутренних провинциях, без воли к росту и борьбе. Могучий

- 701 -

древний Египет с его завоевательными походами и грандиозными сооружениями, с его величественным монументальным и декоративным искусством, лишенный творческой энергии своего прославленного прошлого, стал предметом вожделений новых колониальных держав. Следует строфа, допускающая различные географические толкования:

Вот у ног Ерусалима,

Богом сожжена,

Безглагольна, недвижима

Мертвая страна...

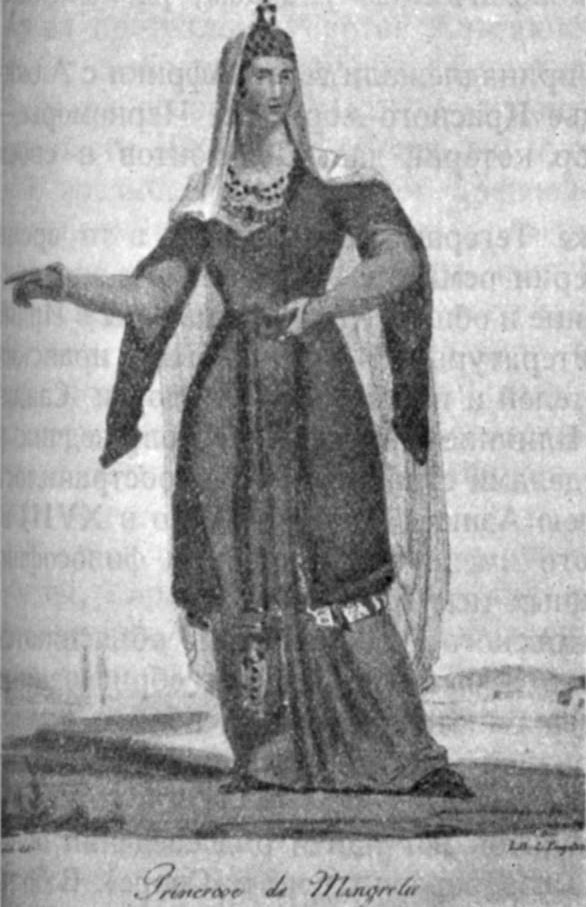

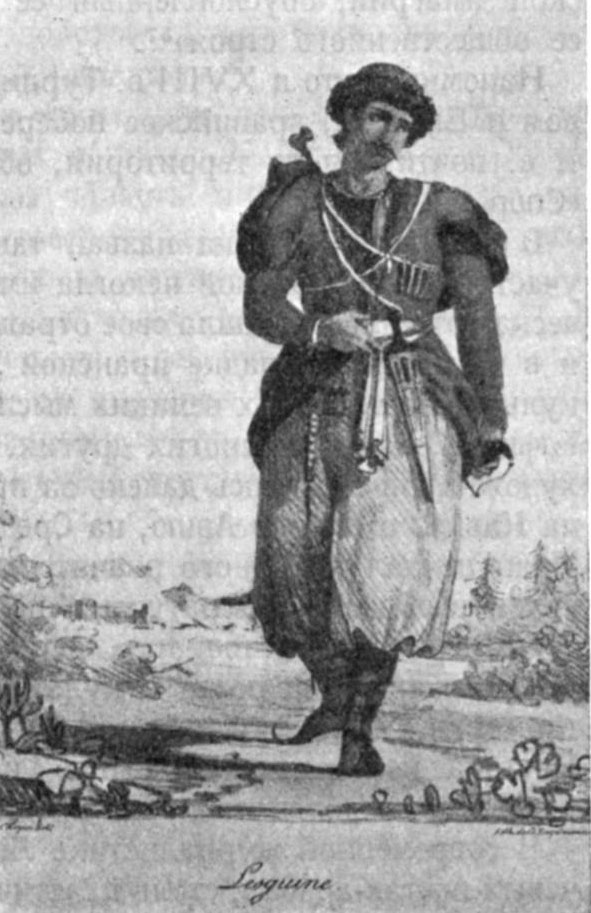

КАВКАЗСКИЕ ТИПЫ

Рисунок из атласа к книге Ж. Гамбы „Путешествие по Южной России“, 1826 г.

Государственная библиотека СССР им. Ленина, МоскваНазванный здесь город естественно обращает мысль к Палестине, но такое обычное толкование следует несколько расширить. Палестина, лишь в некоторых частях «пустынная», славилась своей тропической растительностью, плодородными равнинами, богатейшей фауной, тучными пастбищами, виноградниками и апельсиновыми рощами, чем и оправдывались ее легендарные прозвания «страны обетованной», «текущей млеком и медом». То, что Лермонтову были хорошо знакомы эти свойства библейской страны, свидетельствует его «Ветка Палестины», где дан очерк живописного края с холмами, долинами, широколиственными кронами пальм, прохладными ливанскими вершинами и «чистыми водами Иордана». Речь в занимающей нас строфе «Спора», очевидно, идет и об Аравии (Палестина здесь названа мимоходом — в упоминании ее исторического центра). Именно на это указывает окончательный вариант: первоначальное «вокруг Ерусалима»

- 702 -

отменяется, так как Сирия и Палестина не подходят под определение выжженных, «мертвых стран», безглагольных и недвижимых; поэт имеет в виду пустынные пространства, описанные в «Трех пальмах»: «В песчаных степях аравийской земли...». Окончательный вариант «у ног Ерусалима» правильно указывает, что на юг от этого города тянется пустыня Нефуд, а еще южнее — пустыня Дахан, поистине «сожженные богом». В историческом обзоре древнего Востока странно было бы опустить богатое Аравийское царство с его цветущей культурой, пышностью и блеском, низведенное в XIX в. к плачевному прозябанию под властью бесчисленных завоевателей56.

Новейшие изыскания вполне подтверждают правильность лермонтовской картины распада «многолюдного и могучего Востока».

«Разложение Османской империи вызвало в XVIII веке глубокий упадок ее культуры. Арабская литература, выдвинувшая в средние века ряд замечательных ученых, поэтов, историков, географов и философов, теперь влачила жалкое существование. Такой же упадок испытывала турецкая литература. Если в XVII веке в Турции были выдающиеся поэты, историографы, публицисты и сатирики, горячо обсуждавшие общественные и политические проблемы, то XVIII век ознаменовался упадком всех видов турецкого литературного творчества. Турецкая архитектура, достигшая высокого расцвета в XIV—XVII веках, также клонилась к упадку. Религия налагала свой отпечаток на быт, узаконяла многие гнусные обычаи средневековья, в частности бесправие женщин, их заточение в гаремах и чадру... На рубеже XVII и XVIII веков начался территориальный распад Османской империи, обусловленный ее экономическим упадком, разложением ее общественного строя»57.

Напомним, что в XVIII в. Турции принадлежали север Африки с Алжиром и Египтом, аравийское побережье Красного моря, все Черноморье — т. е. почти вся та территория, обзор которой дает Лермонтов в своем «Споре».

В монологе Казбека назван также Тегеран, разделявший в то время участь могущественной некогда империи османов: «Общественно-экономическая отсталость нашла свое отражение в общем упадке культуры в Иране и в частности в упадке иранской литературы. В средние века иранская культура дала таких великих мыслителей и поэтов, как Фирдоуси, Саади, Гафиз, Джами, и многих других. Влияние иранских поэтов, зодчих и художников сказалось далеко за пределами страны: оно распространилось на Кавказ и Малую Азию, на Среднюю Азию и Индостан. Но в XVIII в. Иран не дал ни одного значительного имени как в области философии, так и в области литературы и изящных искусств»58.

Уверенность и точность лермонтовского изображения объясняются осведомленностью поэта в культурной и бытовой истории обрисованных им стран. С тонким знанием вопроса он отмечает среди общего упадка Востока неиссякающую струю народной поэзии: бедуин продолжает воспевать подвиги славных предков.

В современной журналистике Лермонтов мог найти ряд сведений о кочевых поэтах-арабах, столь пластично изображенных им в «Споре». В большой статье «Поэзия пустыни или поэзия аравитян до Магомета», в которой Сенковский анализирует два новейших исследования по культуре арабов: «Lettres sur l’histoire des Arabes» Френеля и «Die Poesie der Araber» Вейля, он дает живую характеристику стихотворцев пустыни: «Первые

- 703 -

арабские поэты были простые кочевые бедуины (подчеркивает Сенковский); бо̀льшая часть кочевых племен грамотна, имеет книги, литературу и не чужда даже искусств... Бедуин — стихотворец от природы и по превосходству импровизатор». Сенковский ссылается на опыт своих личных наблюдений: «Те, которые бывали в улусах арабов Аназе и хорошо знают их язык, могут засвидетельствовать, что и теперь, при всем унижении бедуинов, встречаются у них маленькие, оборванные или совсем голые гении, которые на всякий вопрос ваш отвечают двустишием. Если вспомним всю трудность правил арабского стихосложения, до сих пор совершенно эллинического, основанного на точной просодии слогов, и притом сопряженного с условным окончанием слов, чуждым языку разговорному, то этот дар импровизации в неученых юношах покажется почти чудом, и мы легко поймем, почему арабские писатели всегда ему так сильно удивлялись и с таким удовольствием приводят стихи, слышанные от степных Саннафров и Коринн. И до сих пор бедуины с презрением отзываются о стихах оседлых аравитян, утверждая, что горожане неспособны к поэзии»59.

Высокая культура ритмической речи еще чудом сохранилась среди нищеты и унижений, в какие погружена современная Аравия. Эта тема об упадке арабской культуры становилась в то время общим достоянием поэтов. Почти одновременно с написанием «Спора» и накануне его напечатания появляется в «Библиотеке для Чтения» стихотворение «Бедуин» (подписанное Л—в). На вопрос: «Не снова ли будет из стран Алжезира / Властитель Багдада светильником мира?» — поэт дает отрицательный ответ: «...смолкла слава халифата»; «Арабов сила позабыта, Гарунов время протекло»; «Чертог Альгамбры золотой / Стоит безмолвный и пустой»; свободные бедуины стали грозой караванов60.