- 629 -

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА «МАСКАРАДА»

Статья В. Комаровича

I

Давний, но все еще не решенный до сего времени спор о сценическом воплощении «Маскарада» грешил и грешит недостатком внимания к литературной истории самой драмы. А между тем в поисках подлинного «Маскарада», т. е. такого, каким он вышел из рук Лермонтова до насильственного вмешательства цензуры, давно пора бы со всей тщательностью изучить дошедшие до нас тексты драмы. Нужно это и ради другой, не менее важной цели. Что такое, в самом деле, «Маскарад» Лермонтова? Банальное повторение из десятых рук интриги и сцен ревности в «Отелло» Шекспира? Но, чтобы со всей решительностью ответить на такой вопрос отрицательно, надо знать авторский замысел «Маскарада», а это опять-таки ведет нас к его уцелевшим текстам.

Их дошло от эпохи Лермонтова только три:

1) Рукопись из собрания Якушкина, хранящаяся ныне в Архиве Революции (АР).

2) Писарская копия с вычерками цензора Никитенко, из Лермонтовского музея при б. Николаевском кавалерийском училище, принадлежащая Институту литературы (Пушкинскому дому) при Академии наук СССР, фонд № 524, опись № 2, № 76; оригинал первопечатного текста — в «Стихотворениях М. Лермонтова», 1842, ч. III (ПД).

3) Тетрадь из собрания Черткова с автографами Лермонтова, принадлежащая Государственному историческому музею в Москве, фонд № 285; авторизованная копия последней редакции под заглавием «Арбенин» (ИМ).

Рукописная традиция «Маскарада», представленная сейчас этими тремя рукописями, была, однако, значительно богаче: ни к одной, например, из сохранившихся рукописей не применим рассказ М. Н. Лонгинова о виденной им у Лермонтова в 1836 г. тетради in-folio — «очень толстой», с крупным заглавием: «Маскарад, драма»1; ни один из сохранившихся текстов не является по существу и автографом; все три — лишь писарские копии, и только в двух (АР и ИМ) поверх писарского слоя есть собственноручные приписки Лермонтова, особенно обильные в АР.

С этой последней рукописи — самой старшей — и надо начинать историю текста драмы. Отысканная сравнительно недавно2, эта рукопись, полностью не опубликованная до сих пор3, содержит не одну, как думали до сих пор, а целых две редакции «Маскарада»; вписанный копиистом основной текст и его переработка в виде дополнительных приписок Лермонтова разнятся друг от друга именно как самостоятельные редакции: кроме более пространного первоначально монолога Казарина (в 1-й сцене третьего действия), большого монолога баронессы, замененного потом

- 630 -

краткой репликой (во 2-й сцене третьего действия), и гораздо более детализированного сперва, в грибоедовском стиле комического бытописания, рассказа гостей об отъезде баронессы (в 1-й сцене четвертого действия), первый из двух слоев дает и совсем иной, чем во втором слое, вариант эпилога. Нина умирает с твердым заявлением о своей невиновности, оставляя Арбенина перед неразрешимой тайной: был или не был повод для мести; тогда как во втором слое Арбенин хитростью вымогает у умирающей Нины ложное признание во вменяемой ей измене и остается благодаря этому до конца в твердой уверенности, что его месть законна. Не менее существенны отличия формальные: без подразделений на «выходы», которые появляются лишь во втором слое, первый (писарский) слой подразделен зато вместо четырех действий на пять.

Есть, таким образом, все основания каждый из двух слоев в АР признать за особую редакцию: писарский слой — за первую, лермонтовский слой — за вторую. О времени возникновения той и другой можно судить лишь на основании косвенных указаний.

Появление в печати (во 2-й книге «Библиотеки для Чтения» за 1834 г.) пушкинской «Пиковой дамы», несомненно послужившей Лермонтову в работе над «Маскарадом» первым литературным импульсом (о чем см. ниже), может быть признано за исходную дату для «Маскарада» вообще и, тем самым, для старейшей из сохранившихся его рукописей. Предельная же для этой последней дата будет октябрь 1835 г., когда Лермонтов впервые представил свою пьесу в драматическую цензуру, о чем узнаем из сохранившегося отзыва о ней цензора Е. Ольдекопа.

Отзыв этот имеет, однако, в виду не рассмотренные только-что редакции АР, а другую, хотя и близкую к ним, но кое в чем и существенно от них отличающуюся.

Отличия этой новой, не дошедшей до нас редакции от двух предыдущих сводятся, как сразу видно из отзыва4, к еще более емкому членению пьесы: вместо пяти актов первой редакции и четырех — второй драма разбита теперь лишь на три акта. Существенно новым по сравнению с редакциями АР является и то, как мстит теперь Арбенин князю Звездичу: там это было просто вовлечение князя в азартную игру, низведение его до уровня игрока-профессионала; здесь, напротив, — то самое шельмование князя репутацией шуллера с отказом от дуэли, которое прочно потом удерживается, несмотря на протест цензора, и в обеих позднейших редакциях. Есть, таким образом, основания рецензированную Ольдекопом редакцию не только не отождествлять с редакциями из АР, но, признав самостоятельной, признать вместе с тем и более поздней — не первой (как принято было называть ее до сих пор), а только третьей. Иная последовательность — от ольдекоповской редакции к редакциям из АР — недопустима ввиду полной еще незрелости первой из двух редакций АР — с невозможным, например, для побывавшей в цензуре пьесы отсутствием режиссерских ремарок («выходов»), с длиннотами в монологах и т. п. Да и переход от эффектной сцены шельмования к менее выразительному варианту АР, сам по себе допустимый при учете давления как раз на эту сцену со стороны цензуры, тем не менее недопустим ввиду наличия все той же версии с шельмованием также и в следующей подцензурной редакции 1836 г.

После того, как 8 ноября 1835 г. запрещенная Ольдекопом рукопись была возвращена Лермонтову «для нужных перемен», в результате этих

- 631 -

последних к концу 1835 г. выработана была новая, четвертая (вторая, по принятому до сих пор счету) редакция, тотчас и поступившая вновь на рассмотрение к тому же цензору. В письме к директору театров А. М. Гедеонову Лермонтов писал (в декабре 1835 г., перед отъездом в Тарханы): «Возвращенную цензурою мою пьесу „Маскарад“ я пополнил четвертым актом, с которым, надеюсь, будет одобрена цензором»5. «Я опасаюсь, — писал Лермонтов С. А. Раевскому 16 января 1836 г., уже из Тархан в Петербург, — что моего „Арбенина“ снова не пропустили»6. Опасения оправдались. В январе 1836 г. к первому своему отзыву Ольдекоп добавил лишь несколько новых придирчивых замечаний с характерным заключением: «Драматические ужасы прекратились во Франции, нужно ли вводить их у нас, нужно ли вводить их отраву в семьях? Дамские моды, употребляемые в Париже, переняты у нас; это невинно, но перенимать драматические уродства, от которых отвернулся даже Париж, это более чем ужасно, это не имеет имени»7.

ЛЕРМОНТОВ

Рисунок Л. Пастернака, 1891 г.

Исторический музей, МоскваКак можно судить по приведенному пересказу Ольдекопа, вторично запрещенная цензурой пьеса выглядела точь в точь так, как ее первопечатный текст в посмертном издании 1842 г., рукописный оригинал которого сохранился в виде писарской копии с цензорскими вычерками и

- 632 -

разрешением к печати, за подписью Никитенко, от 29 сентября 1842 г. Тут, действительно, отыскиваются все перечисленные во втором отзыве Ольдекопа особенности: добавление лишнего акта с новым действующим лицом под именем Неизвестного, разоблачение им ошибки Арбенина, заключительное безумие Арбенина.

Эта четвертая по счету и, вместе, первопечатная редакция в своих двух версиях, печатной и рукописной, различается лишь цензурными сокращениями в печатном тексте, без труда восстанавливаемыми из под цензорской правки в рукописи. По рукописной версии, с восстановлением цензорских вычерков эта четвертая (первая дошедшая до нас целиком) редакция «Маскарада» и была принята до сих пор во всех изданиях за основную.

Новое запрещение пьесы в январе 1836 г. привело к созданию еще одной, пятой редакции «Маскарада», где Лермонтов так далеко отошел от первоначального замысла, что не осталось повода даже для первоначально выбранного заглавия: пьеса стала называться «Арбенин». Отданная в цензуру 28 октября 1836 г. пятая редакция удостоилась отзыва — на этот раз благосклонного — все того же Ольдекопа8. С пересказом пьесы в этом отзыве вполне совпадает сохранившийся авторизованный список последней переработки (ИМ): маскарад заменен простым балом; роковая интрига с браслетом — любовной интригой Нины и князя Звездича; мстящий Арбенину Неизвестный слит с Казариным; рядом с Арбениным, кроме Нины, поставлен новый персонаж — бедная воспитанница Оленька; баронесса Штраль устранена вовсе; месть с отравлением, имеющая теперь вполне реальные основания, ограничивается, однако, в конце концов только мистификацией и презрением; героической жертвой случая и собственного великодушия оказывается теперь Оленька; сам Арбенин в конце повторяет лишь баронессу Штраль предыдущих редакций: уезжает, порвав навсегда со «светом».

Несмотря на решительную переработку, вполне одобренную к тому же цензором, «Маскарад», даже в виде «Арбенина», к постановке на сцене допущен все-таки не был. В феврале 1837 г. в своем «объяснении» по поводу стихотворения «Смерть поэта» Лермонтов писал: «драма „Маскарад“, в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена»9.

Таков итог двухлетних усилий Лермонтова увидеть, хотя бы после пятой переработки, свой «Маскарад» на сцене.

Но что дает прослеженная нами история текста драмы для понимания вложенного в нее Лермонтовым замысла?

II

Одна из пяти его драм, «Маскарад», отличается от остальных, во-первых, несомненным художественным превосходством и, во-вторых, признаками формальными: написанный не прозой, как три другие драмы Лермонтова, а стихами, «Маскарад», однако, и от четвертой — «Испанцев» — решительно отличается самой фактурой стиха — рифмованного разностопного ямба с чередованием в лексике и синтаксисе разговорного просторечия и декламационной патетики, тогда как стих «Испанцев» на всем протяжении драмы один и тот же — белый пятистопный ямб. Ни одно, впрочем, из этих

- 633 -

отличий не лишает «Маскарад» общего всему театру Лермонтова и очень характерного признака.

«Лица, изображенные мною, — писал Лермонтов о героях своей предыдущей драмы („Странный человек“), — все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны». Таково, как известно, происхождение и двух других драм Лермонтова («Menschen und Leidenschaften» и «Два брата»).

Не таков ли, спрашивается, и генезис «Маскарада»?

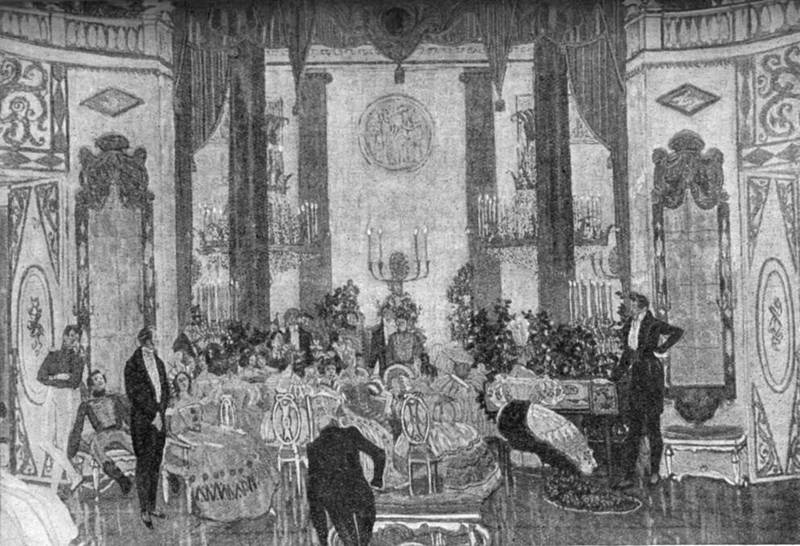

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МАСКАРАДУ“. ИГРА В КАРТЫ

Рисунок Л. Пастернака, 1891 г.

Литературный музей, МоскваЛегкому на этот вопрос ответу многократная переработка «Маскарада», разумеется, не способствовала; она не усиливала, конечно, а, напротив, каждый раз ослабляла и даже вовсе стирала все субъективно-биографическое, и, таким образом, пока нельзя было располагать первоначальной редакцией пьесы, не стоило и пытаться уловить в «Маскараде» прямые отголоски непосредственно самим поэтом пережитого. Такая попытка становится, напротив, вполне законной теперь, когда первоначальная редакция налицо. Она-то и выдает, своими отличиями от редакций позднейших, автобиографическую основу всей пьесы в целом.

На «Маскарад» издавна установился в театре и критике взгляд как на трагедию ревности, с той же примерно коллизией главной страсти и фабулы, как у Шекспира в «Отелло». Такой взгляд подсказывается, действительно, тем, как стала пьеса выглядеть после четвертой переработки и как ее до сих пор видит на сцене зритель. Не то, однако, представляла она собой при первом возникновении.

Всё ясно ревности — а доказательств нет!

- 634 -

Этот монолог Арбенина, открывающий теперь 2-ю сцену второго действия и образующий своего рода формулу завершенной завязки всей драмы в целом, в обеих редакциях АР просто отсутствует, соответствующий же ему там другой монолог:

.......... Я ее люблю

И в этом звуке все мученья...говорит не о ревности, а, как видим, о любви, и даже предварен выпущенной позже сценой примирения (Арбенина с Ниной), выпущенной не в порядке простого сокращения, а в порядке композиционной перестройки драмы, так как при наличии там этой сцены Нина могла себя держать иначе и дальше, в сцене на балу (в третьем действии): участвовать в беззаботной болтовне гостей, даже вальсировать с князем Звездичем. Это все тоже исчезло при четвертой переработке. Наконец и эпилог «Маскарада» в первой редакции для трагедии ревности в собственном смысле не подходит никак: убийство по ничем не подтвержденному, но и никак не опровергнутому подозрению освободить ревнивца от подозрений — хотя бы самого себя в ошибке — не может; однако заключительный в АР монолог Арбенина ни о каких подобных подозрениях не говорит ни слова и вообще своим средоточием имеет не вину или невиновность Нины, а ее нравственную для Арбенина недоступность:

...Я счастия искал

И в виде ангела мне бог его послал;

Мое преступное дыханье

В нем осквернило божество...Без присоединенных позже (в четвертой редакции) разоблачений Неизвестного эта тирада звучит не покаянным признанием ревнивца, а самобичеванием недостойного любовника.

Если, таким образом, тема ревности настолько слабо еще была разработана в двух первых редакциях, что потребовала себе позже целого ряда распространений и вставок, то, с другой стороны, неразрывно связанная теперь с ней тема мести развита была в двух первых редакциях и самостоятельнее и шире. Кроме Арбенина, чувством мести руководятся там и князь Звездич и баронесса Штраль. Князь признается Нине:

Я вас преследовал и принят был с презреньем.

И вздумал отомстить орудием молвы,чему, напротив, в четвертой редакции соответствует:

...не унижу

Себя ничтожной местью никогда.Сужение темы мести особенно коснулось роли баронессы Штраль: затеянная ею против Нины интрига руководилась первоначально не просто эгоистическим расчетом спасти от молвы самоё себя, а все той же местью:

Ага! Madame Арбенин, вы

Все взяли на себя по дружбе, добровольно,

Так пусть падет на вас и мщение молвы,

И мщение мое...

.................

Она меня узнает — расскажу

Везде, унижу, пристыжу

Охотницу до нежных предприятий.И дальше:

Я ей полезный дам урок!

- 635 -

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МАСКАРАДУ“. АРБЕНИН И КНЯЗЬ ЗВЕЗДИЧ

Рисунок Л. Пастернака, с дарственной надписью художника, 1891 г.

Литературный музей, МоскваИз четвертой редакции это все устранено начисто. Но особенно разительно расхождение двух первых и двух следующих редакций в характере мести главного героя пьесы, Арбенина. Кроме Нины, он и в поздних редакциях мстит также Звездичу, что, кстати сказать, плохо вяжется с исключительной концентрацией интереса на теме ревности: ревность к жене в качестве руководящей всем действием страсти не допускает столь же детализированного изображения мести сопернику; у Шекспира не Отелло мстит Кассио, а только Яго. В «Маскараде» этот недостаток объясняется, конечно, лишь тем, что ревность лейтмотивом была избрана не сразу; в двух первых редакциях, где дело не в одной ревности, месть Арбенина Звездичу детализирована еще глубже и образует еще более самостоятельный, чем в четвертой редакции, эпизод (о нем см. ниже).

- 636 -

До того, как превратиться в трагедию ревности, «Маскарад» был первоначально задуман и выполнен как трагедия мести, причем господство руководящей страсти достигалось не психологической ее концентрацией (как позже ревности) в главном герое, а многообразным преломлением одной и той же страсти в нескольких лицах одновременно: кроме Арбенина, также в Звездиче и баронессе, причем так, что и вдохновителем и объектом этой мести оказывался в конечном счете современный Лермонтову петербургский «свет»; вдохновителем — для мелкой мести баронессы и Звездича, объектом — для титанической мести Арбенина. На таком более широком общественно-бытовом фоне уместен был и тот комедийно-сатирический элемент, который так не к лицу теперь психологизированной трагедии ревности, но который несомненно входил уже в первоначальный замысел автора10 и сохранился, действительно, в двух первых редакциях «Маскарада» в куда более развернутом виде, чем в следующих.

«Маскарад» в этой ранней версии как трагедия мести изображал не семейный и не только личный конфликт, а общественный: схватку с великосветским обществом сильного и одинокого героя, мстящего ему за свои обиды.

Но такую схватку один на один со светской «чернью» имел сам Лермонтов как раз в тот период, когда был задуман и в первый раз написан «Маскарад».

Свое долгожданное вступление в петербургский «свет» тотчас после производства в офицеры, осенью 1834 г., Лермонтов ознаменовал надолго запомнившейся ему потом интригой с Екатериной Сушковой. Ее собственные «Записки»11, дополненные и отчасти исправленные воспоминаниями Ладыженской и двумя-тремя признаниями в письмах самого Лермонтова, рисуют этот первый его самостоятельный шаг в «свете» как своеобразный акт мщения. За четыре года до светских встреч в Петербурге Лермонтов и Сушкова встречались уже в Москве. Сушкову сопровождал тогда там, в полупровинциальном кругу лермонтовской родни, по небольшим особнякам захолустной Молчановки, внушительный отблеск ее первых бальных успехов и той особой придворно-аристократической светскости, которой в те времена кичился Петербург и которой завидовала и неумело подражала Москва. Лермонтов был тогда москвичом, студентом, некрасивым подростком. Влюбленность, которую почувствовал этот студент к петербургской кокетке, была сразу же безжалостно ею высмеяна; при всем нарочитом благодушии ее собственных поздних об этом воспоминаний, даже из них видно, что нанесенная тогда Лермонтову обида была глубока и густо окрашена светским высокомерием. Это и были, конечно, те самые «насмешки света», вызов которым спешит бросить Лермонтов сразу по приезде в Петербург, два года спустя после московского романа с Сушковой (в стихотворении «Я жить хочу, хочу печали»). Память о «насмешках» не угасла и в следующие затем годы. Тотчас по окончании юнкерской школы гвардейский офицерский мундир и приобретенный, наконец, вместе с ним доступ в петербургский «свет» используются как новое оружие для сведения старых счетов.

Интрига состояла в притворно бурном, на виду у всех, ухаживании только-что появившегося на петербургских балах офицера за немолодой и всем хорошо известной там невестой, а после столь же явных знаков ее благосклонности — в не менее демонстративном разрыве с ней посредством

- 637 -

компрометирующего ее анонимного письма. Даже это последнее орудие интриги, не без ущерба для своей чести, решился пустить в ход Лермонтов — так велика, так серьезна, была испытываемая им потребность отомстить.

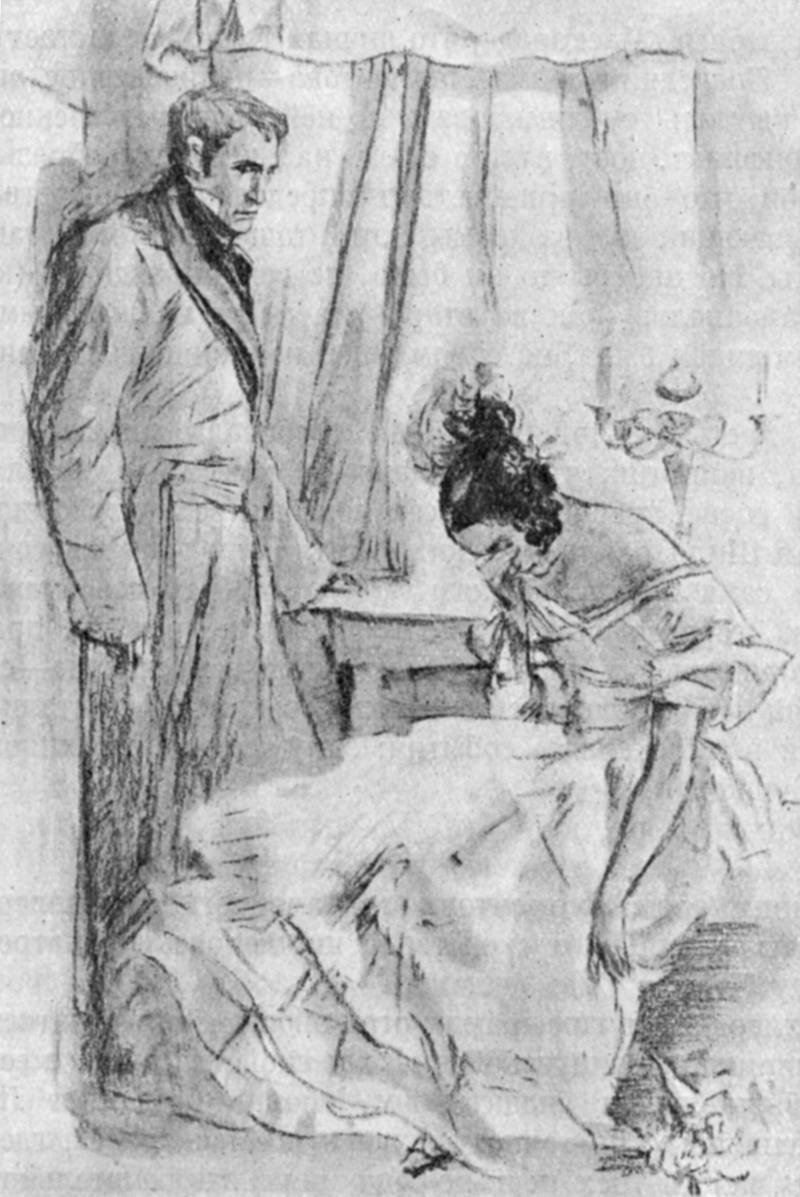

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

К „МАСКАРАДУ“. НИНА

Рисунок Л. Пастернака, 1891 г.

Дом-усадьба Л. Толстого, Москва«Я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило проливать 5 лет тому назад кокетство M-lle S.!» — резюмировал он сам всю эту историю в письме к Верещагиной весной 1835 г. «О, мы еще не расквитались! — продолжает он там же. — Она мучила сердце ребенка, а я только подверг пытке самолюбие старой кокетки...».

Одновременно с осуществлением, наконец, желанной мести Лермонтов и задумывает свою трагедию мести — «Маскарад».

Анонимное письмо в драме и в интриге Лермонтова с Сушковой сближалось уже современниками12. Дело, однако, не столько в фабульном сходстве, сколько в тождестве пережитой и одновременно изображенной страсти. К ней следует приглядеться.

Только ли отроческие обиды вымещал Лермонтов на Сушковой? Его собственные показания на этот счет двойственны: кроме отроческих обид, в том же письме к Верещагиной он в объяснение жестокого своего поступка с Сушковой выдвигает еще расчет — обратить на себя внимание «света», сразу любой ценой создать себе там известность. Если, кроме мести за старое, Лермонтовым руководила, действительно, и карьера модного тогда стендалевского героя (из «Le Rouge et le Noir»), то за всей этой слишком жестокой выходкой могла крыться и какая-то третья, более благородная и поэтому умышленно утаенная Лермонтовым причина.

В скандальной истории с Сушковой, кроме Лермонтова, замешан был друг его отрочества, Алексей Лопухин; почти уже объявленный женихом Сушковой, он в результате ухаживаний друга получает отказ. Входило ли и это в план задуманной Лермонтовым мести, неясно. Бесспорно другое:

- 638 -

самый главный акт этой мести — посылка анонимного письма — совпал с потрясшим Лермонтова известием о скором замужестве сестры друга, Варвары Лопухиной. Анонимное письмо, по воспоминаниям Ладыженской, получено было в доме Сушковых 6 января 1835 г., — к началу этого года приурочивается биографами Лермонтова и рассказ Шан-Гирея о недоигранной им и Лермонтовым партии в шахматы при получении из Москвы письма с роковой новостью13. Еще более тесную связь между двумя событиями устанавливает их художественный пересказ в насквозь, как известно, автобиографической «Княгине Лиговской». Там (гл. I) анонимное письмо к Негуровой (Сушковой) Печорин принимается писать непосредственно после припадка гнева и сплина при виде визитной карточки новобрачных князя и княгини Лиговских, изображающих, как установлено, вышедшую в 1835 г. за Бахметева Варвару Лопухину и ее мужа14. Что за злой выходкой против нелюбимой Сушковой, действительно, крылось отчаяние перед предстоящим браком Лопухиной, видно, наконец, также из тех двух писем Лермонтова к его московским конфиденткам (Марии Лопухиной и Верещагиной), в которых он излагает интригу с Сушковой: первое (от 23 декабря 1834 г.), в котором говорится про Сушкову, об удовольствии ее компрометировать, заканчивается воспоминанием об испытанном когда-то в семье Лопухиных счастье; второе (1835), рассказывая со всеми подробностями об анонимном письме к Сушковой, тут же содержит скрытый запрос: верен ли слух о предстоящем замужестве M-lle Barbe? Было в тот период еще несколько таких же тревожных о ней запросов к московским кузинам в несохранившихся письмах Лермонтова. Сохранившийся ответ А. М. Верещагиной (от 18 августа 1835 г.) начинается выражением удивления по поводу того, что Лермонтов мог «написать три раза» подряд, не получив в ответ ни слова. Но и этот дошедший до нас ответ испещрен пропусками; семейная цензура при первом опубликовании вымарала все, касающееся самого главного — брака Лопухиной.

В январе 1835 г. Лермонтов вымещал на Сушковой не только былые «насмешки света», но и совсем свежую еще рану, глубокую при этом настолько, что сердце Лермонтова никогда уж больше не переставало кровоточить.

Варвара Лопухина вышла замуж в мае 1835 г. за человека никогда ею не любимого, много старше ее; зачем пожертвовала она ему своей и Лермонтова любовью — неизвестно. Не исключена, как думал Висковатов, уступка настояниям родственников.

III

Соответствует ли, однако, все это месту Лопухиной в жизни Лермонтова? Ей, как известно, отводил первое место в биографии Лермонтова Висковатов15. Но факты, обнаруженные позже, если не умалили роль Лопухиной, то, во всяком случае, ввели в границы: после работ Неймана, Каллаша и особенно Андроникова16 рядом с Лопухиной в юношеской биографии Лермонтова встал другой женский образ: Натальи Федоровны Ивановой (в замужестве Обрезковой) — несомненный прототип Натальи Федоровны Загорскиной из «Странного человека» и бесспорный адресат целого цикла лермонтовских стихотворений. Кое-что в этом цикле относили прежде к Лопухиной; с бесспорностью отнесенные теперь к Ивановой, такие, например, пьесы, как «Моя душа, я помню, с юных лет» или

- 639 -

«Опять, опять я видел взор твой милый!», ведут как будто к дальнейшим ограничениям. «Возникает естественный вопрос, — говорит Б. М. Эйхенбаум, — к какому же периоду относится увлечение Лермонтова В. А. Лопухиной»17 — раз 1831 г. отдан был любви к Ивановой? Критический пересмотр вопроса о Лопухиной необходимо напрашивается, таким образом, сам собой.

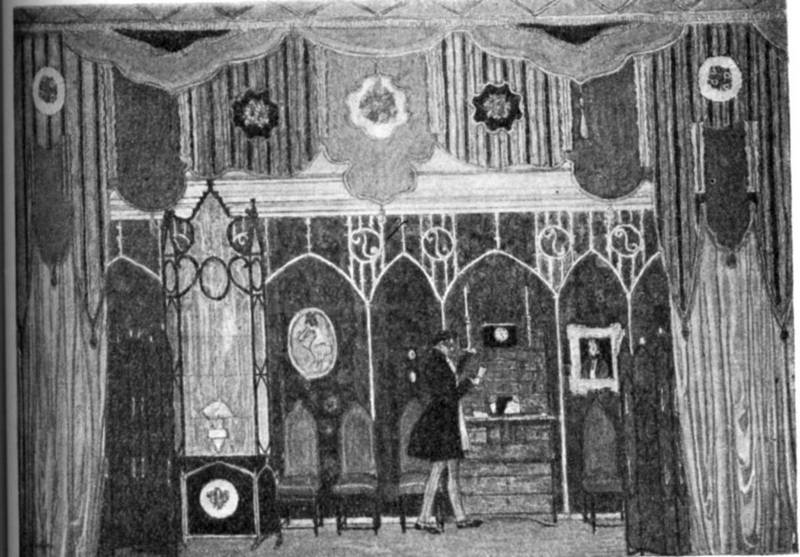

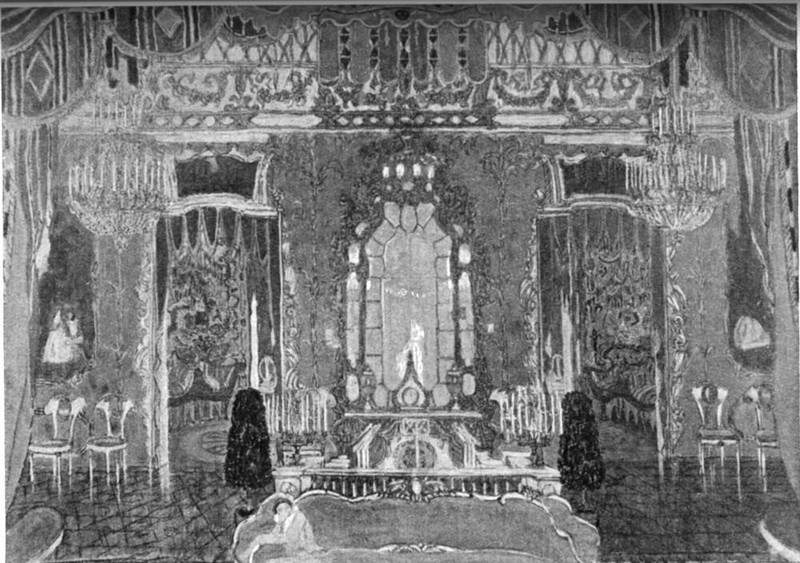

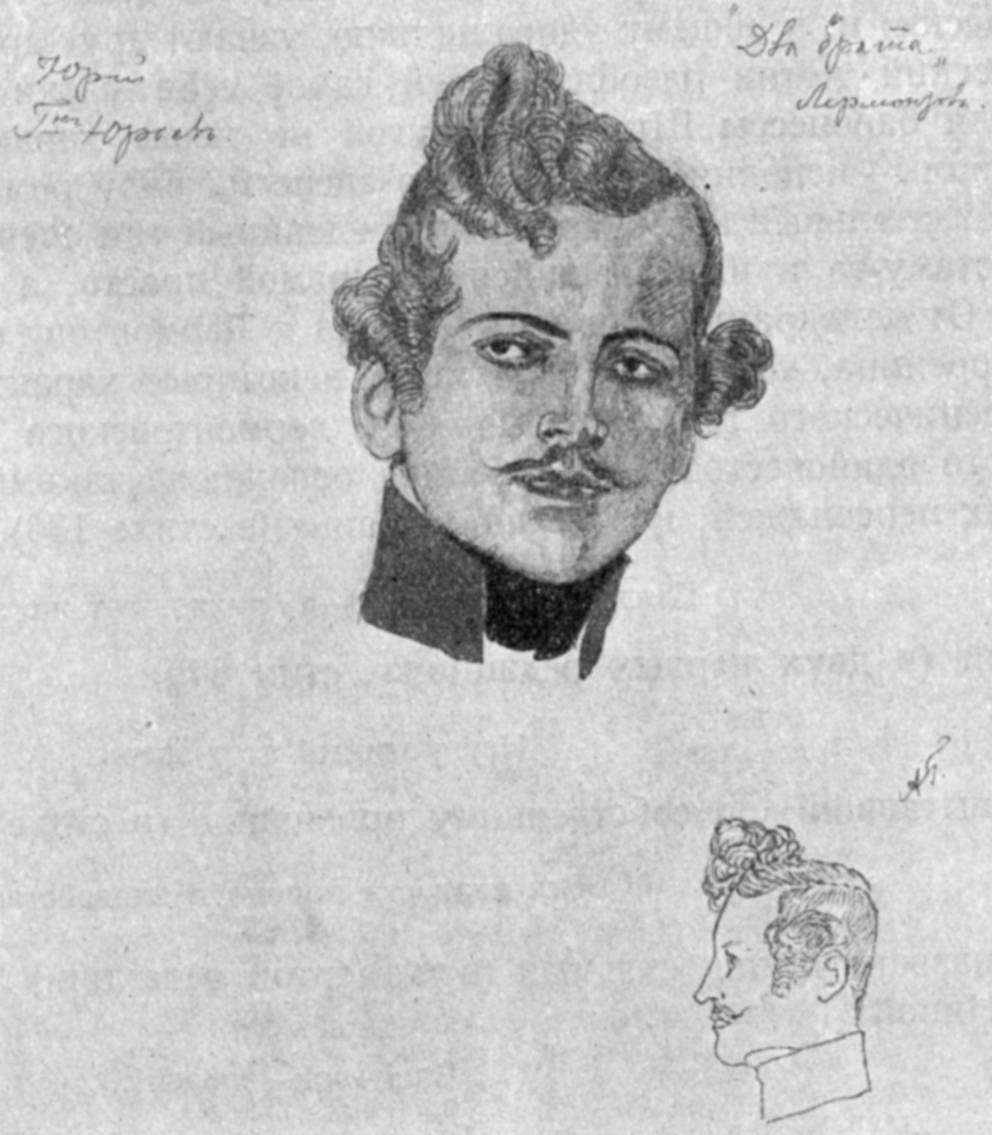

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К „МАСКАРАДУ“. КАБИНЕТ АРБЕНИНА

Гуашь А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, МоскваМинуя пока лирику 1830—1832 гг., обратимся для начала к наименее спорным следам этого увлечения Лермонтова в его творчестве, к последней из его драм — к «Двум братьям». От «Маскарада» ее отделяют один-два месяца. В том же письме Лермонтова к Раевскому (из Тархан от 16 января 1836 г.), где идет речь о «Двух братьях», упомянута предпоследняя переработка «Маскарада» («Арбенин»). Но вот что говорится здесь о «Двух братьях»: «пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве. — О, Москва, Москва... преподло со мной поступила. Надо тебе объяснить сначала, что я влюблен... Я тебе не описываю своего происшествия в Москве в наказание за твою излишнюю скромность». Таким хоть и скупым, но многозначительным авторским комментарием сопроводил Лермонтов первое выступление у него в творчестве Веры Лиговской и ее мужа — супружеской четы, появляющейся вскоре после «Двух братьев» снова в повести «Княгиня Лиговская», а еще через несколько лет — в «Княжне Мери». Что супружеская эта чета — молодожены Бахметевы, а происшествие в Москве — первая после ее замужества встреча Лермонтова с Варварой Александровной, не заподозревалось, после указаний Висковатова, никем. Выходит, что 1835 г. и начался

- 640 -

и закончился для Лермонтова под знаком одного и того же чувства: смятение при первом известии о помолвке Лопухиной в январе, как рассказано об этом у Шан-Гирея, и упоминаемое самим Лермонтовым «происшествие в Москве» в декабре — вот вехи того периода, когда напряженно создавался «Маскарад». Самое же чувство, волновавшее в тот год Лермонтова, с гораздо большей непосредственностью, чем в «Маскараде», раскрыто в «Двух братьях».

9 декабря 1835 г. Лермонтов, получив в полку шестинедельный отпуск, выехал в Москву, а в Тарханы к бабушке добрался только к 31 декабря. Середину декабря он, значит, провел в Москве. Герой «Двух братьев», Юрий Радин, поставлен точь в точь в такое же положение; то, что с ним происходит, охарактеризовано как «вечная история военной молодежи, приезжающей в отпуск» из Петербурга в Москву. История состоит во встрече его с только-что вышедшей замуж «прежней московской страстью», кн. Лиговской. Рассказ об этой страсти Юрия Радина (во втором действии) — подлинно автобиографическое признание.

«Года три с половиною тому назад, — рассказывает герой Лермонтова, — я был очень коротко знаком с одним семейством, жившим в Москве; лучше сказать я был принят в нем как родной. Девушка, о которой хочу говорить, принадлежит к этому семейству; она была умна, мила до чрезвычайности; красоты ее не описываю, потому что в этом случае описание сделалось бы портретом; имя же ее для меня трудно произнесть... от нее осталось мне одно только имя, которое в минуты тоски привык я произносить как молитву; оно моя собственность. Я его храню как образ благословения матери, как татарин хранит талисман с могилы пророка... с самого начала нашего знакомства я не чувствовал к ней ничего особенного, кроме дружбы... говорить с ней, сделать ей удовольствие было мне приятно — и только. Ее характер мне нравился: в нем видел я какую-то пылкость, твердость и благородство, редко заметные в наших женщинах, одним словом, что-то первобытное, допотопное, что-то увлекающее — частые встречи, частые прогулки, невольно яркий взгляд, случайное пожатие руки — много ли надо, чтоб разбудить таившуюся искру?.. Во мне она вспыхнула; я был увлечен этой девушкой, я был околдован ею; вокруг нее был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе; она вырвала у меня признание, она разогрела во мне любовь, я предался ей как судьбе, она не требовала ни обещаний, ни клятв, когда я держал ее в своих объятиях и сыпал поцелуи на ее огненное плечо; но сама клялась любить меня вечно — мы расстались — она была без чувств, все приписывали то припадку болезни — я один знал причину — я уехал с твердым намерением возвратиться скоро. Она была моя — я был в ней уверен как в самом себе. Прошло три года разлуки — мучительные, пустые три года, я далеко подвинулся дорогой жизни, но драгоценное чувство следовало за мною. Случалось мне возле других женщин забыться на мгновенье. Но после первой вспышки я тотчас замечал разницу убивственную для них — ни одна меня не привязала — и вот наконец я вернулся на родину».

Точность этого рассказа лермонтовского героя о самом Лермонтове и Лопухиной поддается, к счастью, перекрестной проверке.

Из собственно биографических источников подтверждается прежде всего дата: «три с половиною года тому назад», т. е., если отсчитывать от декабря 1835 г., середина 1832 г. — это и есть, в самом деле, канун отъезда

- 641 -

ЭСКИЗ КОСТЮМА АРБЕНИНА К „МАСКАРАДУ“.

Акварель А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, МоскваЛермонтова из Москвы в Петербург, следовательно, как раз тот момент в биографии самого Лермонтова, к которому в признании его героя приурочена кульминация описываемого чувства. Далее, обстановка, в которой оно зародилось, тоже поддается проверке посредством рассказа очевидца этих событий и тогдашнего сожителя Лермонтова, А. П. Шан-Гирея: «В соседстве с нами жило семейство Лопухиных, старик отец, три дочери девицы и сын; они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал»18. Тот же Шан-Гирей с не меньшей близостью к монологу Радина самое чувство Лермонтова к Лопухиной характеризует так: «Будучи студентом, он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15—16; ...чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения; но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его

- 642 -

существование; напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новой обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы; по вступлении в свет — новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину»19. Наконец, и заверение Радина — Лермонтова относительно трехлетней разлуки: «но драгоценное чувство следовало за мною», вполне подтверждается уцелевшей перепиской Лермонтова с московскими кузинами за годы юнкерской школы.

Самое, однако, примечательное совпадение с монологом — в лермонтовской лирике тех лет, события которых воспроизводит монолог; в эти насквозь личные и очень точные припоминания о событиях 1831—1832 гг. Лермонтов, как оказывается, вплел несколько прямых заимствований из своих тогдашних стихотворений. Такова прежде всего тирада Радина об утаенном имени возлюбленной («имя же ее для меня трудно произнесть... от нее осталось мне одно только имя, которое в минуты тоски привык я произносить как молитву» и т. д.); это почти пересказ «Стансов к Д***» 1831 г.:

Я не могу ни произнесть,

Ни написать твое названье:

Для сердца тайное страданье

В его знакомых звуках есть...Особенно выразительно совпадение с монологом последней строфы:

Так за ничтожный талисман,

От гроба Магомета взятый,

Факиру дайте жемчуг, злато,

И все богатства чуждых стран:

Закону строгому послушный,

Он их отвергнет равнодушно!«Я его храню, — говорит Радин об имени девушки, — как татарин хранит талисман с могилы пророка».

Есть, таким образом, все основания включить «Стансы» 1831 г. в лирический цикл Лопухиной, имени которой Лермонтов, в самом деле, ни разу не назвал полностью ни в посвящении, ни в заглавии своих стихов, ни, тем более, как имя какой-нибудь своей героини, так что даже в откровенном «Сашке» обмолвка ее именем только для того и сделана, чтобы лишний раз можно было подтвердить этот издавна наложенный на себя Лермонтовым запрет:

Она звалась Варюшею. Но я

Желал бы ей другое дать названье:

Скажу ль, при этом имени, друзья,

В груди моей шипит воспоминанье,

Как под ногой прижатая змея...Напротив, из цикла Ивановой (куда «Стансы» 1831 г. вводит Б. М. Эйхенбаум) они выпадают сами собой просто потому, что полным именем Ивановой — Натальей Федоровной — названа без всяких обиняков героиня «Странного человека». Нарочитым замалчиванием имени той, к кому обращены «Стансы» 1831 г., проще всего объяснить и загадочный инициал в их заглавии: «Стансы к Д***»; начинаясь с первого же стиха отказом и произнести и написать ее «названье», это стихотворение не могло, разумеется, одновременно называть ее — хотя бы инициалом — уже в заглавии.

- 643 -

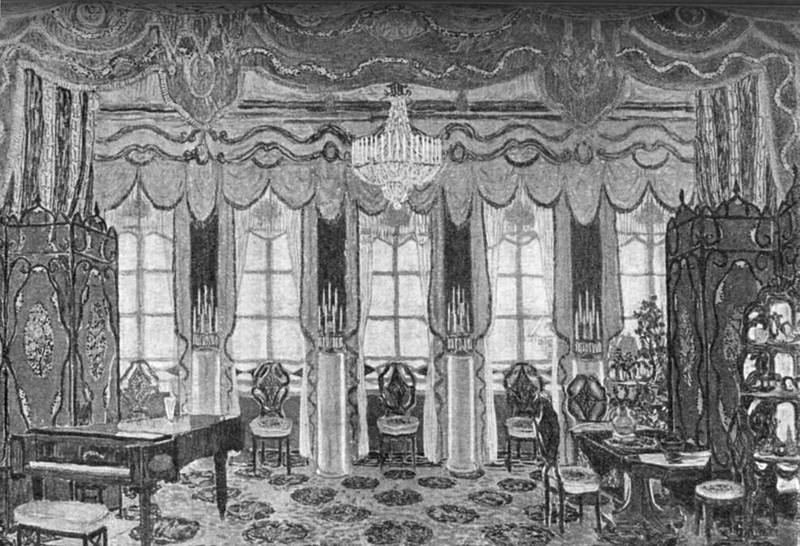

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К „МАСКАРАДУ“. МАСКАРАДНЫЙ ЗАЛ

Гуашь А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

- 644 -

В букве «Д» никак не следует поэтому искать инициал имени: это не имя, а описательная замена имени. «К Д***» может означать «К девушке», может означать (и это вероятнее всего) «К другу». Так озаглавлена, в самом деле, другая обращенная к той же Лопухиной пьеса Лермонтова («Забудь опять»); так любил озаглавливать Лермонтов и другие свои стихотворения.

Вслед за «Стансами» монолог Радина вторит еще двум пьесам ранней лирики Лермонтова — на этот раз прямо уже тем, принадлежность которых к циклу Лопухиной никогда никем не оспаривалась: «Она не гордой красотою» и «К Л.—» («У ног других не забывал»). Первой из них в монологе Радина вторит все то, что характеризует «безотчетность» (по словам Шан-Гирея) описываемой любви: «вокруг нее был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе; ...я предался ей как судьбе». Ср. заключительные стихи:

И сердце любит и страдает,

Почти стыдясь любви своей.Вторую пьесу пересказывает конец монолога: «Случалось мне возле других женщин забыться на мгновенье. Но после первой вспышки я тотчас замечал разницу убивственную для них — ни одна меня не привязала»:

У ног других не забывал

Я взор твоих очей;

Любя других, я лишь страдал

Любовью прежних дней...В поисках лирического цикла Лопухиной монолог Юрия из «Двух братьев» — своего рода компас. Воспользовавшись его указаниями, можно попытаться теперь размежевать в юношеской биографии Лермонтова как хронологически, так и в смысле оттенков чувства обе сферы влияния: Лопухиной и Ивановой.

Прежде всего — хронологически.

После того как установлено (Андрониковым), что во второй драме Лермонтова («Странный человек») и собственно драма и вкрапленные в нее стихотворения одинаково связаны с Н. Ф. Ивановой, образуя единый лирико-драматический рассказ о неудачной любви к ней поэта, следов этой любви позже написания «Странного человека» искать в лирике Лермонтова, конечно, можно, но историю самой любви, т. е. реальных отношений Лермонтова и Ивановой, следует несомненно считать исчерпанной. Слишком много совсем свежей горечи вложено в сцену разрыва Загорскиной и Арбенина, — горечи, кстати, засвидетельствованной к моменту окончания драмы в переживаниях самого Лермонтова — уцелевшим его письмом к Поливанову (от 7 июня 1831 г.); слишком вызывающе звучит обличительное предисловие к драме, направленное ведь прямо, как выяснил Андроников, против семейного окружения Ивановой, чтобы после всего этого и с ней и с ее кругом могли еще поддерживаться у Лермонтова какие-то отношения. Что бы ни скрывал за собой (в реальной биографии Ивановой) брак Загорскиной с Белинским, это и была несомненно та измена, о которой как о причине разрыва говорят все дальнейшие обращенные к Ивановой стихи Лермонтова, но о которой, напротив, молчат еще те стихи к ней, которые вкраплены в «Странного человека». Кроме наличия стихов, «Странный человек» отличается еще одной особенностью, объяснимой тоже только биографически: каждая из 13 сцен, на которые

- 645 -

ЭСКИЗ КОСТЮМА НИНЫ К „МАСКАРАДУ“

Акварель А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, Москвараспадается пьеса, имеет собственную более или менее точную дату: 1-я — 26 августа, 2-я — 28 августа, 3-я — 15 сентября, 4-я — 17 октября, 5-я и 6-я — обе 10 января, 7-я, 8-я и 9-я — 3 февраля, 10-я и 11-я — 4 февраля, 12-я помечена просто февралем и, наконец, 13-я — 12 мая. Явная бесцельность, с точки зрения драматургии, такого приурочения пьесы к тринадцати далеко отстоящим друг от друга календарным датам объяснима лишь желанием автора с предельной точностью закрепить в сценической форме факты своей личной жизни, драму превратить в дневник. Но в таком случае эти растянувшиеся на десять месяцев — от августа до мая — странные даты внутри пьесы следует признать реальными датами реальных отношений истинных героев этого драматизованного дневника — Лермонтова и Ивановой; а так как пьеса была закончена 17 июля 1831 г., последнюю в ней дату — 12 мая — надо отнести к тому же 1831 г., первую же — 26 августа, день именин Натальи Федоровны — к предыдущему 1830 г.

- 646 -

Отсюда вытекает, что легшие в основу пьесы личные отношения, десятимесячной длительности, Лермонтова и Ивановой завершились разрывом 12 мая 1831 г.

Июнь и июль ушли, как видно, на поэтическое осмысление разрыва: с непересыхающими от слез глазами — «un source intarissable!», — пишет Поливанову Лермонтов, создается в эти месяцы «Странный человек».

Но что происходит дальше?

Конец 1831 г. в жизни и творчестве Лермонтова документируется заполнявшейся в тот период (июль — декабрь 1831 г.) тетрадью № 11 (Пушкинский дом). Из составляющих эту тетрадь 54 записей20 четыре (15-я, 28-я, 35-я, 37-я) — это поправки и дополнения к тому же «Странному человеку». Четыре другие записи (1-я, 6-я, 20-я, 26-я) образуют новый вклад в лирический цикл Ивановой. Это стихотворения: «Всевышний произнес свой приговор», «7-го августа», «К Н. И.» («Я не достоин может быть») и «Сентября 28»21. Все они, однако, разительно отличаются от стихотворений из «Странного человека» безнадежностью раскрываемого теперь ими чувства. Ни «Романс к И<вановой>», ни «Когда одни воспоминанья» (вошедшие в «Странного человека») об измене еще ведь не говорили. Любовь поэта там еще с будущим:

Ты будешь ли его защитой

Перед бесчувственной толпой?..

О, будь!.. о! вспомни нашу младость...Напротив, четыре стихотворения из 11-й тетради только и говорят об измене и о разрыве:

Во зло употребила ты права,

Приобретенные над мною,

И мне польстив любовию сперва,

Ты изменила — бог с тобою!(«Всевышний произнес свой приговор»).

Но ты обманом наградила

Мои надежды и мечты...(К Н. И<вановой>)

Теперь это любовь уже только с прошлым, без будущего:

Опять, опять я видел взор твой милый,

Я говорил с тобой.

И мне былое, взятое могилой22,

Напомнил голос твой...Это любовь еще сильная, правда, как воспоминание:

Все для меня в тебе святое:

Волшебные глаза, и эта грудь...(«Всевышний произнес свой приговор»),

но постепенно утрачивающая, однако, над поэтом даже и эту власть прошлого. «Солнце осени», из 20-й тетради, относимое, как и стихотворения из 11-й тетради, к концу 1831 г.23, уже прямо говорит о ее угасании:

Есть что-то схожее в прощальном взгляде

Великого светила с тайной грустью

Обманутой любви...И это не обмолвка, не минутное настроение, а действительная судьба «обманутой любви» Лермонтова к Ивановой: вслед за осенними стихотворениями

- 647 -

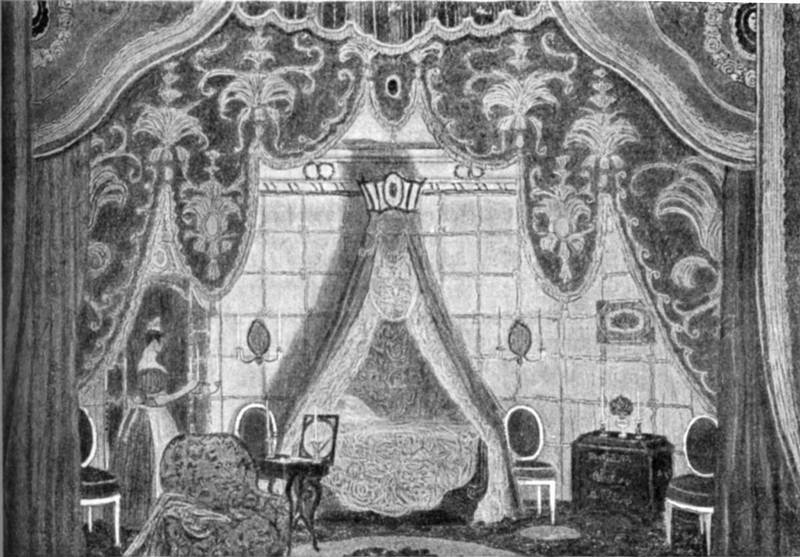

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К „МАСКАРАДУ“. КОМНАТА БАРОНЕССЫ ШТРАЛЬ

Гуашь А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

- 648 -

1831 г. каждый новый поэтический дар ей с его стороны — все более холодное, все более беспощадное осуждение. Среди новогодних мадригалов 1832 г. первый, обращенный к Н. Ф. И. («Дай бог чтоб вечно вы не знали»), — не мадригал, а эпиграмма, довольно к тому же едкая. Следующее обращение к ней говорит уже прямо о наступающем для поэта покое:

Время сердцу быть в покое

От волненья своего...а следующее за этим говорит о полном освобождении:

Я не унижусь пред тобою;

Ни твой привет, ни твой укор

Не властны над моей душою.

Знай: мы чужие с этих пор.

Ты позабыла: я свободы

Для заблужденья не отдам...Конец 1831 г. и начало 1832 г. ознаменованы, таким образом, в жизни Лермонтова не только внешним разрывом с Ивановой, но и постепенным назреванием внутреннего: любовь к ней переходит сначала в более или менее жгучее воспоминание о любви, но и оно постепенно слабеет; любовь осуждается как унизительная и, наконец, отвергается вовсе.

А попутно этому иссякновению одного чувства в те же осенние месяцы 1831 г. зарождается, растет и крепнет другое. Доказательство этому — все та же 11-я тетрадь. Вперемежку со стихотворениями к Ивановой, в непосредственном даже соседстве с ними, сюда вписываются Лермонтовым те самые лирические обращения к Варваре Лопухиной, которые он позже вспомнил в монологе «Двух братьев»: «К Л<опухиной>» («У ног других не забывал») и «Стансы к Д***». Третьей столь же бесспорной уликой новой любви поэта служит здесь дневниковая запись: «2-го декабря, св. Варвары. Вечером, возвратясь. Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья. Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страданья?». Исправив давно уже обнаруженную ошибку в дате, мы почерпнем из этой записи документальное указание, к какому моменту новая любовь Лермонтова стала вполне осознанным для него самого фактом. Речь идет тут о «Варварином дне», 4 декабря; запись сделана «вечером, возвратясь», т. е. по возвращении Лермонтова с именин от Лопухиных. И счастье и страданье теперь он черпает из общения с Варенькой.

Запись 4 декабря 1831 г. — одна из последних в тетради, по счету от начала 51-я. Первая же из числа обращенных к Лопухиной — стихотворение «К Л<опухиной)» — по счету от начала 19-я. Ее тоже можно датировать, если учесть непосредственное соседство с ней заметки: «Написать поэму Ангел Смерти» (запись 18-я), и черновик самой поэмы (запись 22-я); беловая рукопись «Ангела смерти», изданная в 1857 г. в Карлсруэ, имела дату: «1831 года. Сентября 4-го дня»24. К этому времени надо, очевидно, отнести и черновик поэмы, а заодно и вписанное перед ним стихотворение («К Л<опухиной>»).

Сентябрь — декабрь 1831 г. были, следовательно, тем периодом в истории отношений Лермонтова и Лопухиной, о котором говорится в «Двух братьях»: «частые встречи, частые прогулки, невольно яркий взгляд, случайное пожатие руки — много ли надо, чтоб разбудить таившуюся искру? Во мне она вспыхнула».

- 649 -

Тремя указанными записями след этой новой любви в 11-й тетради не исчерпывается. Из числа относимых Висковатовым к циклу Лопухиной произведений Лермонтова 11-я тетрадь содержит еще упомянутую уже поэму «Ангел смерти» и стихотворения: «К*» («Не верь хвалам»), «Песнь Ангела» и «К другу» («Забудь опять свои надежды»). Но, прежде чем согласиться с присвоением их Лопухиной, надо уяснить, на основании установленных уже фактов, что́ нового внесла эта любовь во внутренний мир поэта.

ЭСКИЗ КОСТЮМА НЕИЗВЕСТНОГО К „МАСКАРАДУ“

Акварель А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, МоскваIV

У каждой литературной эпохи есть свое «искусство любить», свое «ars amandi» — отстоявшиеся в русле господствующей литературной традиции образцы и оттенки самого чувства, а равно и предъявляемых к нему данной эпохой требований. Вступление Лермонтова в жизнь и литературу совпало с решительным переломом в этой области.

На смену «легкой» эротической поэзии Парни — Батюшкова — Баратынского и ее бытовых соответствий вступал в свои права романтизм. Переезд

- 650 -

Лермонтова из деревни в Москву в 1827 г. только несколькими месяцами не совпал со смертью Веневитинова — крупным событием как раз в истории русского романтизма. Заранее опоэтизированная самим поэтом как акт высокого самоотречения во имя неразделенной любви, эта смерть была, с одной стороны, чем-то вроде реальной иллюстрации к только-что появившимся тогда главам «Евгения Онегина», где изображен Ленский, а с другой — служила прямым предвестником целого ряда любовных бурь и трагедий как раз у людей поколения, тогда вступавшего в жизнь, вместе с Лермонтовым. Белинский и Герцен, Станкевич и Огарев, Тургенев и Ап. Григорьев в своих юношеских романах, затянувшихся для некоторых из них на всю жизнь, с присущей им примесью философской рефлексии, со склонностью искать в любви решения философских вопросов, шли несомненно от Веневитинова. Лермонтов, человек одного с ними поколения, следовал за ним и как поэт. Отзвук веневитиновского «Завещания» есть, например, в стихотворении «Настанет день — и миром осужденный».

Романтическая трактовка любовной темы — с обязательной проекцией в потустороннее, с гиперболизмом сложных уподоблений, с байроновскими контрастами света и тени, добра и зла, с байроновской же переоценкой этих нравственных категорий — становится очень рано (независимо, вероятно, от пережитого к тому времени самим поэтом) прочным достоянием лирики Лермонтова25.

Тем поразительнее почти совершенное отсутствие всех этих романтических признаков в цикле стихотворений, обращенных к Ивановой. Их фразеологическое построение, их скупость на уподобления почти прозаичны: «цветок, хранящий яд страданья» — для поцелуя, «бурно море» — для сердца, челнок — для человеческой участи, — это почти все из области поэтических уподоблений в тех пьесах цикла, которые, как можно думать, написаны в пору действительного увлечения поэта Ивановой26.

Не менее неожиданно и полное почти отсутствие в них той романтической двойственности, тех контрастов «земли» и «неба», которыми лирика Лермонтова изобилует и до и после стихотворений к Ивановой. В них же, напротив, с этой стороны все ограничивается двумя-тремя поэтическими обмолвками, невольной данью стилистической привычке, например, в форме риторического вопроса:

Иль женщин уважать возможно,

Когда мне ангел изменил?(«Я не унижусь пред тобою»).

И только...

Очень много зато в лирических обращениях к Ивановой совсем другого — молодой непосредственной чувственности.

Трижды упоминаемые в них «волшебные глаза» (в стихотворениях: «Всевышний произнес свой приговор», «Болезнь в груди моей», «Сонет») вовсе еще не исчерпывают обаяния Ивановой... Глазам сопутствуют и более телесные возбудители чувства:

Волшебные глаза, и эта грудь,

Где бьется сердце молодое...или:

Волшебные глаза и поцелуй прощанья,

За мной бегущие повсюду.

- 651 -

Этот «поцелуй прощанья» — особый мотив трех различных стихотворений, — в противовес «поцелую свиданья» у Пушкина («Для берегов отчизны дальней»), вместо элегической грусти о самой разлуке (как там) тоже полон только обидой неутоленного вожделения:

Прощальный поцелуй однажды

Я сорвал с нежных уст твоих;

Но в зной, среди степей сухих,

Не утоляет капля жажды(«К Н. И......»).

Я знал: то не любовь — и перенёс —

говорится о том же поцелуе в другой раз («Всевышний произнес свой приговор»).

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К „МАСКАРАДУ“. СПАЛЬНЯ НИНЫ

Акварель А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, МоскваНе менее конкретна вынужденная уступчивость в отношении соперников:

Желаю счастья им — тебя винить безбожно

За то, что мне нельзя все, все, что им возможно...(«Душа моя должна прожить в земной неволе»).

Любовь как голое вожделение доведена порой в этих беспощадных признаниях почти до обезличивания той, которая внушила поэту такое чувство:

Не ты, но судьба виновата была,

Что скоро ты мне изменила,

Она тебе прелести женщин дала,

Но женское сердце вложила.

- 652 -

Уж не присущие одной только ей «волшебные глаза», а обще, как какое-то родовое достояние пола — «прелести женщин», — вот что, оказывается, было в любви к Ивановой решающим. Одно из последних стихотворений цикла пытается даже найти для этой безликой стихии вожделения какой-то обобщающий символ:

Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит, — у ног его волна кипит, клокочет,

А он, бесчувственным исполнен божеством,

Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет(«Сонет»).

Независимо от постигшей Лермонтова любовной неудачи, самое служение такому кумиру не могло, конечно, не переживаться романтиком как унижение. Отсюда финальное: «Я не унижусь». Новая любовь, естественно, не могла быть такой же.

И в самом деле, пьеса, которую следует рассматривать как своего рода формулу окончательно определившихся к моменту отъезда Лермонтова в Петербург отношений с Лопухиной, — одна из трех пересказываемых потом в монологе Радина — вся построена на резком контрасте со стихами к Ивановой27.

Она не гордой красотою

Прельщает юношей живых,

Она не водит за собою

Толпу вздыхателей немых.Это первое четверостишие есть почти дословная антитеза стихам об Ивановой из пьесы «Измученный тоскою и недугом»:

...но разве я любить

Тебя переставал, когда толпою

Безумцев молодых окружена,

Горда одной своею красотою,

Ты привлекала взоры их одна?Стихи 5-й и 6-й:

И стан ее не стан богини,

И грудь волною не встает...отрицают опять-таки знакомые уже признаки обаяния Ивановой; следующие два стиха:

И в ней никто своей святыни,

Припав к земле, не признает...могут подразумевать «мраморный кумир» «Сонета»; и, наконец, следующий затем собственный портрет Лопухиной весь построен из признаков диаметрально противоположных:

Однако все ее движенья,

Улыбки, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья,

Так полны чудной простоты.

Но голос душу проникает

Как вспоминанье лучших дней...Обаяние голоса, ни разу не упоминаемое в стихах к Ивановой, здесь, напротив, упомянуто дважды с тем, чтобы лечь в основу ряда дальнейших стихотворений Лермонтова («Прости! мы не встретимся боле» — 1832, «Есть речи — значенье...» — 1840) и (это главное) в основу сценического образа Нины Арбениной. В таком же контрасте к портрету Ивановой и все остальное в лирическом портрете Лопухиной: неподвижная красота

- 653 -

форм — «грудь богини» — сменяется грацией движений, немое прельщение — вдохновением. Словом, все статуарно-телесное сменяется музыкальным. Замечательно, что в том же 1832 г. этот контраст двух женских образов послужил Лермонтову темой чисто философской медитации:

Кто объяснит, что значит красота:

Грудь полная иль стройный гибкий стан

Или большие очи? — но порой

Все это не зовем мы красотой:

Уста без слов — любить никто не мог;

Взор без огня — без запаха цветок!(«Она была прекрасна, как мечта»).

Наконец, два последних стиха:

И сердце любит и страдает,

Почти стыдясь любви своей,разительно совпадают с дневниковой записью 4 декабря («Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья! — Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиной страданья?»). Эта неожиданность страдания рядом со счастьем одинаково загадочна, с первого взгляда, и в дневнике и в стихотворении. Ясно лишь, что это страдание — совершенно иной природы, чем то, которое причиняла «обманутая любовь» к Ивановой: ни о какой измене со стороны Лопухиной ни творчество Лермонтова вплоть до «Маскарада», ни автобиографические, ни биографические источники не говорят ничего. Напротив: «она не требовала ни обещаний, ни клятв», — говорит Юрий из «Двух братьев», — «но сама клялась любить меня вечно... Она была моя — я был в ней уверен, как в самом себе». Откуда же, в таком случае, дважды с самого начала засвидетельствованное «страдание»?

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ ПИСАТЕЛЕЙ

К „МАСКАРАДУ“

Акварель А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

- 654 -

Тот новый строй, та новая тональность, в которой начинает теперь звучать у Лермонтова любовная тема, предполагала как нечто необходимое наряду со счастьем и страдание, но на этот раз не унижающее, а высокое.

Висковатов в числе пьес, обращенных к Лопухиной, назвал одно из посвящений «Демона» («Прими мой дар, моя Мадона!»). Возражений это ни с чьей стороны не встретило, тем более, что дальнейшая судьба поэмы — снятие Лермонтовым в 1841 г. с окончательного ее списка особой копии специально для Бахметевой-Лопухиной, затем опубликование поэмы (в Карлсруэ) как раз по этому списку28 — лишь подтверждала указанный Висковатовым для посвящения адрес. Напрашивающиеся отсюда выводы пока никем, однако, сделаны не были.

Датой посвящения является 1831 г., выставленный самим Лермонтовым на беловом списке второй редакции поэмы (ИРЛИ, 27-я тетрадь), содержащем как раз это посвящение, отсутствующее, напротив, в черновом списке той же редакции (ИРЛИ, 4-я тетрадь), которая датирована 1830 г. 11-я тетрадь позволяет дату посвящения уточнить дальше. 27-я запись этой тетради — стихотворение «К*» («Не верь хвалам и увереньям») — есть не что иное, как вариант посвящения: второе четверостишие в обеих пьесах дословно совпадает. Написанное, конечно, не раньше этого маленького наброска (а он, в свою очередь, следуя в 11-й тетради непосредственно за пьесой «Сентября 28», мог быть написан в конце сентября или начале октября), посвящение падает, таким образом, все на тот же период между сентябрем и декабрем 1831 г., когда, как выяснено, зародилась любовь к Лопухиной.

Дата посвящения небезынтересна и в другом отношении.

В том же 1831 г. в альманахе «Сиротка» впервые появилась в печати «Мадона» Пушкина. Отпечатанный в Москве, где жил тогда и Лермонтов, этот альманах вышел в свет в последних числах февраля29, т. е. какую-нибудь неделю спустя после обратившей на себя внимание Москвы женитьбы Пушкина. И при появлении «Мадоны» всякому, разумеется, было ясно, к кому обращены заключительные стихи:

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя мадона...В том же 1831 г., каких-нибудь пять-шесть месяцев спустя, в той же Москве, другой поэт, с теми же небезответственными словами: «моя Мадона», мог, конечно, обратиться, подобно Пушкину, только к невесте. Сама собой обнаруживается, таким образом, вся ответственность для Лермонтова и Лопухиной их сложившихся к концу 1831 г. отношений.

Но что же означало самое посвящение Лопухиной «Демона»?

Весь тот комплекс образов, из которого возник еще в 1829 г. первый замысел этой поэмы: мифологема библии и апокрифов о падшем, но вспоминающем при виде ангела рай демоне, прочно освоенная уже к 20-м годам романтической поэзией как на Западе (Байроном, Т. Муром, Альфредом де Виньи), так и у нас (Пушкиным в стихотворениях «Демон» и «Ангел», Подолинским в поэме «Див и Пери»), теперь, в 1831 г., вдруг сразу с большой смелостью приурочивается Лермонтовым к своей собственной, только-что им осознанной новой любви.

Скажу ли? — предан самовластью

Страстей печальных и судьбе,

Я счастьем не обязан счастью,

Но всем обязан я — тебе.

- 655 -

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К „МАСКАРАДУ“. ВТОРОЙ ИГРАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Гуашь А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

- 656 -

Как демон, хладный и суровый

Я в мире веселился злом,

Обманы были мне не новы,

И яд был на̀ сердце моём;

Теперь, как мрачный этот Гений,

Я близ тебя опять воскрес

Для непорочных наслаждений,

И для надежд, и для небес. —Так распределяя между собой и невестой роли своей старой поэмы, Лермонтов не просто подбирал эффект для мадригала, а осмыслял подлинный опыт своей бурной сердечной жизни. Ведь говоря: «Обманы были мне не новы», он не лгал, конечно, а вспоминал свою «обманутую любовь» к Ивановой и, значит, не выдумывал и свою преданность «страстям печальным», как не выдумывал возрождающей силы нового чувства. В этом последнем был, как видно, тот типичный для романтической любви порыв в беспредельность, которого недоставало чувству Лермонтова к Ивановой и который, с другой стороны, порождал теперь и то новое страдание — от ограниченности сил для такого порыва, — о котором говорит запись в дневнике от 4 декабря.

Издавна облюбованный Лермонтовым романтический сюжет начинает жить теперь двойной жизнью: как сюжет поэмы и как лирический leitmotiv. Этот последний вслед за посвящением звучит в новых обращениях к Лопухиной от начала 1832 г.: «Мы случайно сведены судьбою» и «Послушай, быть может, когда мы покинем», — с прямым повторением во втором тех же самых уподоблений, что и в посвящении:

Быть может в стране, где не знают обману,

Ты ангелом будешь, я демоном стану! —

Клянися тогда позабыть, дорогая,

Для прежнего друга все счастие рая!

Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,

Тебе будет раем, а ты мне — вселенной! —Замечательно, что о подобном обмене — рая на любовь — вовсе еще нет речи в поэме второй редакции (1830). Зато этот самый мотив появляется в следующей полной редакции «Демона» — 1833 г. Не менее достойно внимания, что возлюбленная Демона приравнивается к «вселенной», — в цикле стихотворений к Лопухиной шеллингианскому «постижению абсолюта» через любовь, действительно, соответствует ряд однородных, иногда прямо тождественных космических метафор любви, подчас развернутых в большие сравнения:

Мы случайно сведены судьбою,

Мы себя нашли один в другом,

И душа сдружилася с душою;

Хоть пути не кончить им вдвоём!

Так поток весенний отражает

Свод небес далекий голубой

И в волне спокойной он сияет

И трепещет с бурною волной.

Будь, о будь моими небесами...30Персонифицированные уподобления демону и ангелу чередуются, таким образом, с безлично-стихийными, космическими уподоблениями. Но внутренняя соотнесенность тех и других очевидна: подобные уподобления (облаку и лучу) есть уже в поэме второй редакции; есть они и в стихотворениях из 11-й тетради: отражающееся в волнах облако, как метафора

- 657 -

любви, есть в стихотворении «К другу» («Забудь опять»); в более развитом виде та же метафора — в «Ангеле смерти»:

И ангел-дева отвечает: —

Видал ли ты, как отражает

Ручей склонившийся цветок:

Когда вода не шевелится,

Цветок недвижно в ней глядится;

Но если свежий ветерок

Волну зеленую встревожит...

И всколебается волна,

Ужели тень цветочка может

Не колебаться как она? —

Мою судьбу с твоей судьбою

Соединил так точно рок;

Волна — твой образ; мой — цветок!Окончательную убедительность мнению Висковатова о причастности «Ангела смерти» к циклу Лопухиной придает посвящение этой поэмы той самой А. М. Верещагиной, которая с самого начала новой любви Лермонтова была избрана им в конфидентки.

ЭСКИЗ КОСТЮМА МАРКИТАНТКИ

К „МАСКАРАДУ“

Акварель А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей

им. Бахрушина, МоскваЗамысел «Ангела смерти», как явствует из содержания 11-й тетради, возник одновременно с зарождением этого чувства, в том же сентябре 1831 г. Тем многозначительнее роль «Ангела смерти» в литературной истории «Демона» — роль посредствующего звена между двумя ранними его редакциями (1829 и 1830 гг.) и дальнейшими.

Любовь к Лопухиной, видели мы, с самого начала в качестве лирической темы притянула к себе сюжет уже выношенной к тому времени поэмы. Но, как теперь выясняется, в свою очередь и поэма, в своих дальнейших переработках, вобрала в себя немало прямых откликов на любовь поэта к Лопухиной. Ангел, соперничающий с демоном в любви к смертной — отличие двух первых редакций, — заменяется в «Ангеле смерти» синтетическим образом «ангела-девы», слившим в себе ангела и монахиню двух первых редакций, что устраняло из поэмы героиню-грешницу и придавало

- 658 -

все признаки небесного совершенства вместо ангела самой героине — основное отличие от двух первых редакций не только «Ангела смерти», но и самого «Демона» в редакции 1833 г.

Это переосмысление поэмы есть все основания отнести за счет одновременно наметившегося (в таких пьесах, как «Послушай, быть может когда мы покинем») лирического осмысления образа Лопухиной; недаром в редакцию «Демона», созданную год спустя после разлуки Лермонтова с Лопухиной, попали и прямые реминисценции из пьес, к ней обращенных: «Оставь напрасные заботы», «Дай руку мне, склонись к груди поэта», «Мой демон» и др.; недаром как охранительный символ вновь созданной героини в этой редакции (и только в этой) названа мадонна («В углу из мрамора мадона»). Посвящение 1831 г. было, значит, в самом деле, признанием о глубокой внутренней связи, сразу же установившейся между лирической темой любви к Лопухиной и новыми обработками старого эпического замысла, о чем, впрочем, с предельной ясностью сказал Лермонтов еще раз, в последнем из посвящений (той же Лопухиной) своей поэмы — «простого выражения», по его словам,

Тоски, мой бедный ум томившей столько лет.

Живой вдохновительницей «Демона» Лопухина оставалась для Лермонтова до конца31.

——————

Замечательно, что весь рассмотренный лирический цикл, не говоря уже о поэме, насквозь трагичен — полон предчувствий, что счастье, даже при взаимной любви, недостижимо; причем предусматривалось даже нечто, прямо предуказывающее и биографический эпизод с Сушковой, и замысел «Маскарада»; о Зораиме из «Ангела смерти» читаем:

За гибель друга в нем осталось

Желанье, миру мстить всему,

И ненависть к другим, казалось,

Была любовию к нему.Действительно, месть Лермонтова Сушковой «была любовию» к «погибшей» тогда для него Лопухиной; месть Арбенина, по его собственным словам, «была любовию» к Нине.

V

Все дело в том, что в обеих ранних редакциях «Маскарада» любовь Арбенина и Нины с точки зрения средств поэтической выразительности не только примыкает к четвертой редакции «Демона», но и входит в лирический цикл Лопухиной. На «Маскараде» двух первых редакций, как и на этом цикле, с первого до последнего стиха — один и тот же отпечаток традиционной мифологемы об ангеле и демоне.

Уже первый из обращенных к Нине монологов Арбенина убеждает в этом бесспорно:

Ты отдалася мне — и любишь — верю я,

Но безотчетно, как дитя,

Но потому что чувств своих не понимая

Еще чиста как воздух рая

Душа свободная твоя.

Но я люблю иначе...

На жизни я своей узнал печать проклятья,

И холодно закрыл объятья

Для чувств и счастия земли...(Действие первое, сцена 3-я).

- 659 -

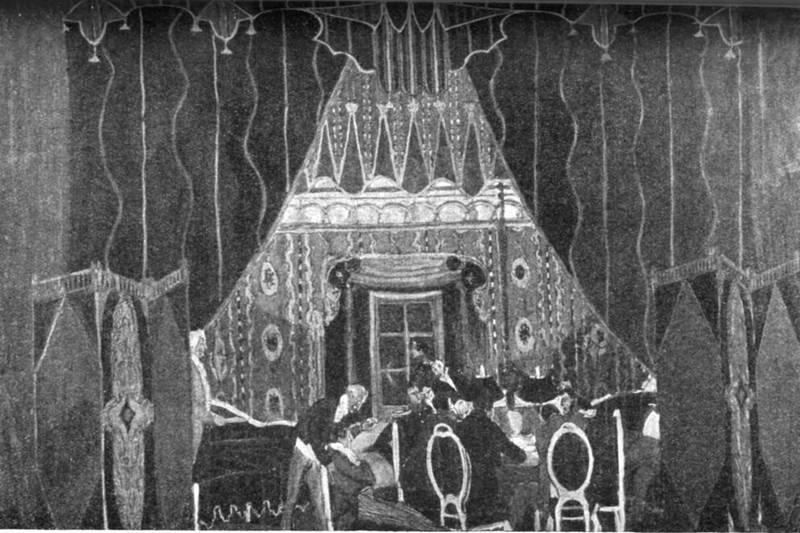

ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ К „МАСКАРАДУ“. БАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Гуашь А. Головина, 1916—1917 гг.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

- 660 -

To же в следующем монологе («Послушай, Нина!.. я смешон, конечно»):

Все, что осталось мне от жизни, это ты:

Созданье слабое, но ангел красоты:

Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье...

Без них нет у меня ни бога, ни души...(Там же).

И дальше:

...но ты мой рай,

Небесный и земной.... прощай!..(Там же).

И еще раз:

...глупец, кто в женщине одной

Мечтал найти свой рай земной(Действие третье, сцена 1-я).

Наконец, на антитезе демона и ангела построен в двух первых редакциях эпилог:

Я счастия искал

И в виде ангела мне бог его послал.

Мое преступное дыханье

В нем осквернило божество...

И вот оно, прекрасное созданье,

Смотрите... холодно... мертво.Переработка устранила из пьесы не только эпилог, но и соответствующее место первого монолога; оставленные в пьесе отголоски мифологемы могли сойти за мелодраматическую риторику; сокращенное же выдавало бы, напротив, субъективные корни замысла, чего Лермонтов на этот раз, хлопоча о доступе пьесы на сцену, мог и не желать. Как бы то ни было, след традиционной мифологемы устранен был (при третьей переработке) также из сцены мести Арбенина Звездичу. В том, как выглядит эта сцена в двух первых редакциях, Арбенин явно совмещает в себе пушкинского «Демона» с «Демоном» Лермонтова. Месть тут состоит не в ловко подстроенном шельмовании, как позже, а в социальной метаморфозе: светский человек превращен в азартного игрока. И, подобно аналогичному превращению Черткова в «Портрете» Гоголя32, метаморфоза Звездича есть результат мстительного внушения, почти — как у Гоголя — «наваждения»: отсутствующий (как думает втягиваемый в игру Звездич) Арбенин незаметно говорит ему несколько слов на ухо и скрывается за дверью, прежде чем тот успевает его заметить; и голос Арбенина превращается для Звездича в его собственный внутренний голос:

Князь.

Арбенин здесь иль я лишен рассудка.

Казарин.

Арбенин? что вы?

Князь.

Он мне говорил,

Я слышал.Казарин.

Полноте тревожиться мечтою.

Князь (почти про себя).

Нет, слишком я испуган был,

И этот голос мне не даст покою.

- 661 -

Если, таким образом, инсценировка «наваждения» напоминает тут фантастическую повесть Гоголя, то самый голос «наваждения» с еще большей очевидностью восходит к стихотворению Пушкина:

...и постепенно чувства

Любви, высокого погаснут и умрут.

И совесть замолчит при голосе искусства33.

........................

...и если неприметно

Надежды прежние34 в тебе и оживут —

То успокойся, друг, — я буду тут...35

Теперь мы квиты.Замена всей этой сцены новым мелодраматическим вариантом (в третьей редакции) стоит, таким образом, в неразрывной связи с повсеместным устранением из пьесы субъективно-лирической темы Демона. Но наличность ее в первоначальной редакции — красноречивое свидетельство о субъективном источнике замысла «Маскарада»: лермонтовская тема Демона с 1831 г. — тема его любви к Лопухиной.

Монологи Арбенина даже прямо перекликаются иногда с отдельными посвященными Лопухиной пьесами. Слова Арбенина:

Послушай... нас одной судьбы оковы

Связали навсегда... ошибкой, может быть...повторяют одно из самых выразительных лирических обращений к Лопухиной («Мы случайно сведены судьбою»). Прямо портретный, вероятно, признак Лопухиной кроется за несколько раз повторенным в драме наименованием Нины «дитя»: «И резвясь, как дитя», говорит о ней Арбенин; то же говорит о ней баронесса:

.....Она дитя!

Она еще не любит страстно

И будет век любить шутя.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МАСКАРАДУ“

Рисунок Н. Кузьмина, 1940 г.

Собственность художника, Москва

- 662 -

В стихотворении «К другу» (1831 г.) эта характеристика Лопухиной почти дословно повторена:

Она дитя:

Не верь на слово;

Она шутя

Полюбит снова...И как все слишком разительно совпадающее с лирическими отголосками этой своей любви, Лермонтов при переработке «Маскарада» вычеркнул и реплику баронессы.

Самое, наконец, имя — Арбенин — не в первый и не в последний раз выступает у Лермонтова в «Маскараде»: так же названы и герой из «Странного человека», и герой одной из двух неоконченных повестей (1841); в обоих случаях «Арбенин» — не больше как художественный псевдоним самого Лермонтова. Не иначе обстоит, очевидно, дело и в третьем случае — с Арбениным в «Маскараде»... В частности с Арбениным из «Странного человека» героя «Маскарада» роднит и сходство биографических ситуаций, породивших ту и другую драму. Не лишено ведь интереса, что драматическая форма в обоих случаях понадобилась Лермонтову для прямого отклика на потрясшие его жизнь события: разрыв с Ивановой — в первом случае, брак Лопухиной — во втором. А если, кроме того, учесть, что и две остальные драмы тесно примыкают к первым: одна («Menschen und Leidenschaften») — к «Странному человеку» как его первый очерк, другая («Два брата») — к «Маскараду» как пояснительное послесловие, то окажется, что вообще театр в творчестве Лермонтова (за исключением «Испанцев») так же органически связан с фактами его биографии, как и все остальное.

При таком параллелизме «Странного человека» и «Маскарада» чем же, однако, объясняется гораздо большая откровенность автобиографических признаний в первом, чем во втором? «Маскарад» не воспроизводит ведь прямо тех событий из жизни Лермонтова, которые эту драму породили, — они в ней заменены шаблонами сценической моды, тогда как в «Странном человеке» передаются сами события.

В пору любви к Ивановой и господства над вкусами Лермонтова шиллеровской драматургии задачи, преследовавшиеся его собственными драматургическими опытами, были гораздо интимней, чем в пору создания «Маскарада». Любовь к Ивановой, больше всего ценившей в жизни и людях «веселье», оказалась для Лермонтова «обманутой» благодаря сумрачности его собственного нрава. Так, по крайней мере, оценивал свою любовную неудачу он сам. И вот эта несчастная черта собственного характера, причина охлаждения и даже измены возлюбленной, дважды анализируется Лермонтовым драматически. Первая драма («Menschen und Leidenschaften»), — посвящение которой есть основания относить (вслед за Андрониковым) к Ивановой, а изображенную в ней любовь — к более ранней отроческой влюбленности Лермонтова в кузину А. Столыпину, — анализирует сумрачный характер героя с тех же двух сторон, что и вторая драма: со стороны породивших такой характер семейных обстоятельств (распря бабушки и отца, распря отца и матери) и со стороны вытекающих из такого характера любовных неудач. Посвящение к первой драме разъясняет цель такого анализа:

Пусть пред тобой сии листы

Листами будут оправданья.

- 663 -

Первой своей драмой Лермонтов оправдывался перед веселой Ивановой в сумрачности своего характера, разъясняя причины этой сумрачности и ее первые (уже былые к моменту написания драмы) плоды.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МАСКАРАДУ“. АРБЕНИН И НИНА

Рисунок Г. Петрова, 1940 г.

Собственность художника, ЛенинградНесколько месяцев спустя, когда та же «печаль» принесла новый жесточайший плод — разрыв с самой Ивановой, понадобилось, уже самому Лермонтову для себя, повторить тот же анализ вторично, — чтобы опять-таки изнутри своего собственного характера понять и осмыслить только-что случившееся. Любовная неудача «странного» героя опять выводится из его «печали», а эта, в свою очередь, из его семейной судьбы. Характерологическая доминанта всей пьесы подчеркивается заглавием. Таким образом, в обоих случаях внесение в драму автобиографического материала предписывалось основным авторским заданием. Форма шиллеровских «мещанских» драм в прозе, с нарочитой интимностью сценария, этому заданию вполне шла навстречу.

- 664 -

Совсем иной целью руководствовался Лермонтов, создавая «Маскарад». Оправдываться уже было не в чем, уяснять себе самому тоже уже было нечего. Демонический характер героя был не нов, не нова была и роковая его любовь к «ангелу-деве». Но нов был тот социальный — вместо надмирного — план, где заранее выстраданная разлука с этим «ангелом» вдруг совершилась; нов был тот социальный протест, который, несомненно, охватил Лермонтова против узаконившего эту разлуку — «святостью» брака — общества.

Тем и замечателен «Маскарад», что личная тема перерастает здесь в тему социальную. Последняя драма Лермонтова — произведение автобиографическое. Но пытаясь сублимировать в ней непосредственно пережитой житейский конфликт, поэт, вместе с тем, наделяет свои образы такой обобщающей силой, что они приобретают определенное общественное звучание. Исчерпывающий анализ драмы с этой точки зрения составляет задачу особой работы. Но как бы то ни было, не самооправдание (как в первой драме), не самоанализ (как во второй), а месть враждебным Лермонтову общественным силам была, на самом деле, подлинным источником замысла «Маскарада».

Но такая месть не только уж не требовала драматизованной автобиографии, а, напротив, чтобы появиться, как этого хотел Лермонтов, на тогдашней сцене, требовала совсем новых и весьма уж далеких от «домашних» драм Шиллера сценических форм. Да к тому же для задуманной драмы мести сама жизнь подсказывала в 1835 г. невозможную прежде у Лермонтова, гораздо более эффектную, чем в прежних драмах, мизансцену с декорациями в виде игорного дома и маскарада — сценическими символами той новой общественной среды, в которой застали Лермонтова отразившиеся в «Маскараде» события: замужество Лопухиной и светский скандал с Сушковой.

VI

Связь ранних драм Лермонтова с драматургией Шиллера общеизвестна36. Черты фамильного сходства с шиллеровским театром не чужды и «Маскараду»37.

Отказ Шиллера и других драматургов эпохи «бури и натиска» от обветшавших принципов французской классической трагедии, с ее тремя единствами и обязательным дидактизмом, вполне разделяет Лермонтов не только в «Испанцах», но точно так же и в «Маскараде», где, как и там, нет «единств», нет (в трех первых редакциях) заключительного торжества школьной морали, патетика монологов преобладает над диалогической речью, а типичная для шиллеровского театра развязка — убийство героини героем — как в «Разбойниках», как в «Испанцах» самого Лермонтова, есть скорее эффектный жест предельного протеста, а не подготовленный, как у Шекспира, всем ходом драмы результат главной страсти. Не без зависимости от Шиллера, хотя уже более отдаленной, сделан был Лермонтовым и выбор фабулы.

Мир игроков, с одной стороны, и маскарад — с другой еще до Лермонтова присвоены были в качестве традиционного кадра западно-европейской мелодрамой — той разновидностью драмы, которая в 10-х и 20-х годах и на Западе и у нас, в противовес классической трагедии, многое заимствовала как раз у Шиллера, расчищая, в свою очередь, путь романтической драме38.

- 665 -

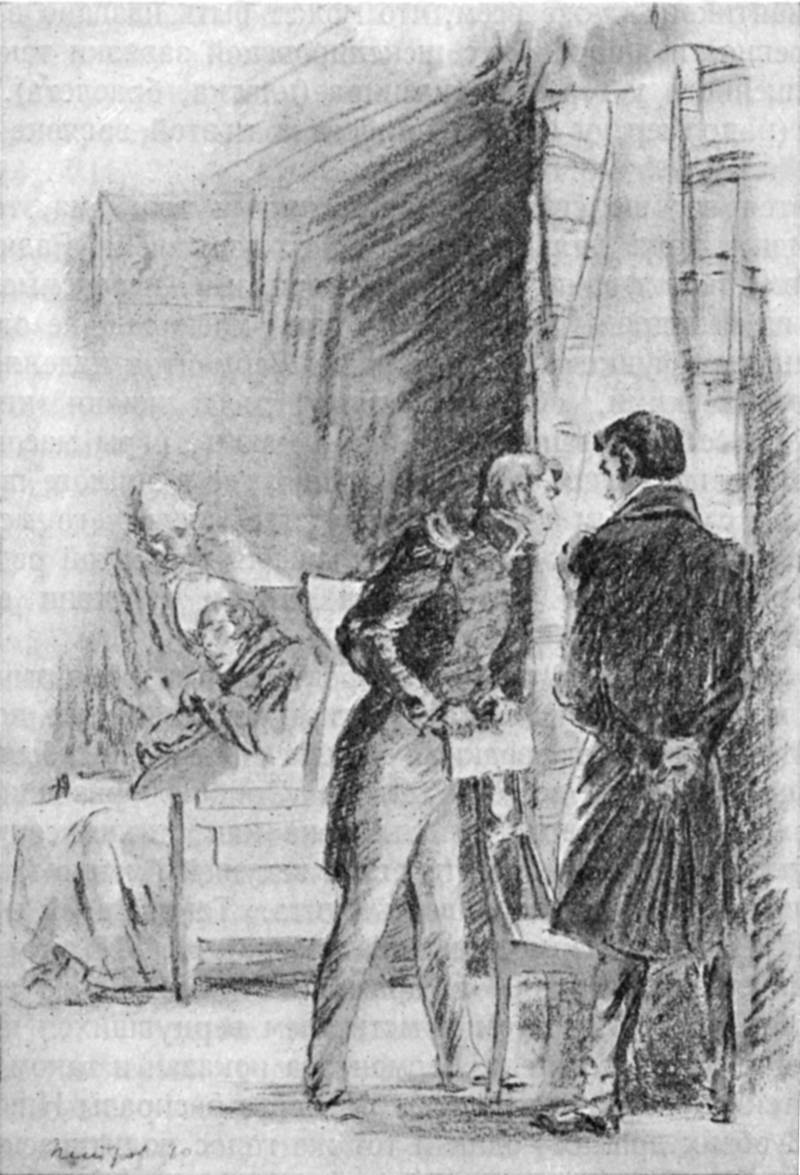

ЭСКИЗ К „ДВУМ БРАТЬЯМ“

Акварель А. Головина, 1915 г.

Собрание Ю. Юрьева, Ленинград«Тридцать лет, или жизнь игрока» Дюканжа, впервые представленная в Париже в 1827 г. и обошедшая вслед за тем в ближайшие два-три года все европейские театры, была первой в эпоху мелодрамы попыткой обновить на сцене сюжет старой комедии Реньяра «Игрок» (1696). Замечательно, что как раз эту мелодраму Дюканжа сам Лермонтов сопоставляет с «Разбойниками» Шиллера в качестве особенно понравившихся ему пьес московского репертуара за 1829 г., с Мочаловым в главных ролях (в письме к М. А. Шан-Гирей)39.

Начинаясь, подобно «Маскараду», сценой в игорном доме, «Жизнь игрока» своим средоточием имеет прямой прообраз эпизодической у Лермонтова интриги Казарина (снова вовлекающего в игру женившегося Арбенина). У Дюканжа прожженный игрок Варнер с той же целью, что и Казарин, шаг за шагом разрушает семейное счастье вступающего в первом акте в брак Жоржа де Жермани; сближает с Казариным Варнера общая им обоим мораль игрока, инфернальный налет «соблазнителя», игрецкие арготизмы.

Значительно раньше игорного дома в обиход мелодрамы вошел маскарад. Уже Август Коцебу свою одноактную мелодраму «Маски», шедшую в Петербурге в 1817 г.40, целиком строит на маскарадной интриге, где муж испытывает верность жены, явившись после долгого отсутствия прямо на бал в маске. «Травестия» авантюрных романов (Анны Рэтклиф, Дюкре Дюмениля), замененная масками, привлекала авторов мелодрам как простейший и очень эффектный способ передачи на сцене мотива узнавания.

- 666 -

Мелодрама Коцебу и кончается тем, что действующие лица «сбрасывают маски» и, к общему удовольствию, узнают друг друга. Этот мелодраматический мотив разоблачающей самоё себя маски удержан Лермонтовым для баронессы Штраль. Другой не менее характерный признак мелодрамы — исполняемый Ниной в сцене на балу романс: пение входило как обязательный аксесуар в этот смешанный тип сценического произведения, потому-то и называвшийся не драмой просто, а «мелодрамой»41.

От мелодрамы, наконец, перешел к Лермонтову если не самый характер Арбенина, то, по крайней мере, некоторые характерные в нем признаки сценического героя. Обычная у лермонтовского героя поза высокомерного одиночества для Арбенина осложнена такими отзывами о нем других персонажей, как «Ванька-Каин» (в стихе 130), или (в стихе 136):

Глядит ягненочком, — а, право, тот же зверь...

или (в двух первых редакциях, стих 845):

Неукротимый этот зверь,

испытавший, по собственному признанию (в стихе 1076),

Все сладости порока и злодейства

и названный так еще раз (в четвертой редакции) Звездичем в разговоре с Ниной:

Ваш муж — злодей!..

Злодей или, конкретнее, разбойник, не в качестве простого воплощения наказываемого в заключение «порока», а как главный герой всей пьесы, отмеченный при этом чертами силы и гения, впервые появляется, под очевидным влиянием того же Шиллера, в пьесе Ламартельера «Роберт, атаман разбойников» (1792), а затем и в пьесах «отца мелодрамы» — Пиксерекура. В его мелодраме «L’homme à trois visages» («Человек о трех лицах») героем является венецианец Вивальди, тайно вернувшийся из ссылки на родину, чтобы под видом разбойника Абелино отмстить венецианскому дожу, что и сопровождается следующим его монологом: «Неужели ты думаешь, что разбойник, вроде меня, ничтожнее дожа? Вовсе не пурпур делает людей великими, и может статься, что под этой грубой оболочкой скрыты сердце более нежное и душа более возвышенная, чем твои... Люди, преданные повседневности, похожи на насекомых, копошащихся у нас под ногами: их или давят или, если щадят, то только из презрения... Прочь от меня подобный удел! Лишь то, что не обыденно, единственно имеет право на уважение современников и на восторг потомства»42. Присвоив созданной им мелодраме тип шиллеровского героя, Пиксерекур, популярнейший из драматургов своего времени, надолго обеспечил тем самым популярность и этому герою — разбойнику, пережившему даже самую мелодраму, так как по наследству от нее перешел в драмы романтиков.

С драматургией французских романтиков непосредственно и связан «Маскарад».

Первый образец нового жанра романтической драмы, увидевший рампу в обстановке настоящей театрально-литературной битвы, в раскаленной к тому же атмосфере предреволюционных месяцев 1830 г.43 — «Эрнани» Виктора Гюго — есть не что иное, как только новый апофеоз не нового уж

- 667 -

героя мелодрамы; предпочтенный Доньей Соль королю и герцогу, Эрнани — предводитель шайки разбойников, которые обречены «скитаться по лесам»

И в чьей крови живет всечасно жажда мщенья.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДВУМ БРАТЬЯМ“

Рисунок Г. Петрова, 1940 г.

Собственность художника, Ленинград«Жажда мщенья» и составляет руководящую всеми действующими лицами этой драмы страсть. Как и «Маскарад» — трагедия мести, «Эрнани» Гюго прямо предвосхищает не только сценический тип Арбенина, но и ряд других тематических и композиционных особенностей лермонтовской драмы; например, в сцене отравления на балу у Лермонтова есть прямая реминисценция из сходной эпилогической сцены в «Эрнани», — слова Арбенина, после того как Нина, съев отравленное мороженое, отдает ему пустое блюдечко:

......Всё, всё!

Ни капли не оставить мне! жестоко!звучат как намек на не столь «жестокую» ситуацию у Гюго. Выпив яд,

- 668 -

Донья Соль «возвращает Эрнани наполовину осушенный флакон» со словами:

О милый, для тебя тут есть еще глоток!

Романтическая драма тем прежде всего и отличалась как жанр от мелодрамы, что вместо счастливой развязки свои заимствованные у той же мелодрамы эффекты стала завершать на шекспировский лад — трагично44. Кроме кровавой развязки, Лермонтов обязан Шекспиру, через возрождавших его романтиков, также всем, что может быть названо в «Маскараде» «трагедией ревности», начиная с шекспировской завязки такой трагедии, в виде похищенного у героини сувенира (платка, браслета). Романтическая драма (например, у Дюма) прибегала к этой завязке из «Отелло» не раз45.