- 517 -

СТИЛЬ ПРОЗЫ ЛЕРМОНТОВА

Статья Виктора Виноградова

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В истории русского литературного языка конца XVIII — начала XIX вв. стихотворное искусство господствует над прозой. Стиховой стиль занимает центральное место в системе средств литературного выражения. Стихи являются той художественной лабораторией, в которой выковываются нормы и формы нового национального русского литературного языка.

В «Обзоре российской словесности за 1827 г.» О. М. Сомов констатировал, что «у нас легче сделалось писать стихами, нежели прозою»; что «у нас было гораздо более отличных поэтов, нежели прозаиков». «Наша русская проза представляет более трудностей... Главнейшая из них состоит в том, что проза требует у нас обширнейшего и основательнейшего знания языка, большей точности, большей отчетливости в выражениях, которые писатель должен почти беспрестанно творить сам...». Между тем «для стихов у нас уже составился какой-то язык условный, в котором придуманы обороты и даже подобраны многие выражения, принятые или не принятые здоровым вкусом»1.

Расцвет стиховой культуры в первой четверти XIX в. содействует быстрому развитию повествовательных стилей ритмической или поэтической прозы, т. е. тех стилей, которые формируются и эволюционируют в тесной зависимости от стихотворного языка. Карамзин, Батюшков, Жуковский, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев-Марлинский стремятся пересадить на почву прозаической речи всходы и ростки новой сентиментально-романтической поэзии. Но и тут проза очень отстает от быстро развивающегося и усложняющегося мастерства стиха. В области прозы нормы литературного выражения были еще очень зыбки и неопределенны.

А. А. Бестужев в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» указывал на неразработанность прозаического языка. «Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений»2.

Язык прозы в тех случаях, когда он был оторван от техники стихотворного стиля, обнаруживал свою зависимость от официально-канцелярской стилистики и церковной риторики или же сбивался на перевод с чужого (французского и немецкого) языка. Стили прозаической речи были мало диференцированы. Пушкин с горечью заявлял: «Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический (т. е. отвлеченно-прозаический, книжно-теоретический. — В. В.) язык находится у нас еще

- 518 -

в диком состоянии». В статье «О предисловии г-на Лемонте» Пушкин еще решительнее подчеркивал культурно-общественное значение работы писателей над созданием стилей прозаической речи: «наш язык, не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать европейской своей общежительности». Ведь неорганизованность литературной прозы не могла не отражаться и на состоянии живой разговорной речи образованных слоев общества, а также на общей культуре языка и мышления. Стили литературной прозы, питаясь устным творчеством народа, в то же время сами оказывали цивилизующее влияние на бытовую речь читателей, определяли содержание и изобразительные средства разговорного языка интеллигенции. Баратынский пишет Вяземскому, жаловавшемуся на трудность передать в русском переводе все тонкости французского стиля романа Бэнжамена Констана «Адольф»: «Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражений. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык». По словам Баратынского, образованные читатели его времени «говорят языком Пушкина, Жуковского, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику»3.

Понятно, что вопрос о языке русской прозы встает с необычайной остротой на рубеже 20-х и 30-х годов. В связи с процессом образования общенациональной нормы русского литературного языка обозначается перелом в культуре художественного слова. Проза, более близкая к общему литературно-разговорному языку, заявляет свои притязания на равноправие со стихами и затем становится основным орудием борьбы реализма с романтической идеализацией и поэтизацией жизни.

Еще раньше (в письме от 9 сентября 1821 г.) декабрист М. Ф. Орлов убеждал Вяземского: «Займись прозою, вот чего недостает у нас... Стихов уже довольно... Пора предпринять образование словесности нашей в большом виде, в философическом смысле, строгими сочинениями или полезными переводами»4.

А. А. Бестужев в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» так подводит итоги литературному развитию: «У нас такое множество стихотворцев (не говорю поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорять бледностью мыслей, так последних погрешностями противу языка. К сему присоединилась еще односторонность, происходящая от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на безделки»5.

Даже академик П. И. Соколов, автор толкового словаря русского языка, проникся распространившимся убеждением: «Нам нужны не поэты, а люди, которые умели бы писать в прозе правильно и ясно: у нас нет ни эпистолярного, ни делового слога, о котором хлопотать непременно следовало»6.

На этом фоне становится понятной тяга русских писателей 30-х годов к прозаическим жанрам и стилям. Сам Пушкин с конца 20-х годов все более и более склоняется к «низкой прозе». Рост журнальной прессы и ее значения был неразрывно связан с формированием разных стилей прозы, которые и образуют потом ядро новой системы русского литературного языка. Пушкин, Вяземский, Бестужев-Марлинский, Погорельский, Н. Полевой, Даль, Загоскин, Вельтман, Лажечников, Н. Ф. Павлов, В. Ф. Одоевский, Гоголь, Сенковский напряженно работают над языком

- 519 -

русской прозы. В этом общенациональном литературном деле с начала 30-х годов принимает участие и М. Ю. Лермонтов.

ЛЕРМОНТОВ

Акварель М. Дурнова, 1914 г.

Частное собрание, Москва2

Язык ранних, дошедших до нас прозаических опытов Лермонтова органически связан с традициями той «поэтической» прозы, которая развивалась на основе стихотворных стилей. Еще до Лермонтова вступили на тот же путь А. А. Бестужев-Марлинский и Гоголь. Романтическая проза этого типа слагалась из двух контрастных языковых стихий. «Метафизический» стиль авторского повествования и речей романтических героев (в отличие от тривиально-бытовых) был близок по образам, фразеологии и синтаксису к стилям романтической лирики. Напротив, в стиле бытовых сцен, в стиле реалистически-жизненного изображения и описания отражалось все многообразие социальных различий повседневной устной речи. Так и в «Вадиме» Лермонтова персонажи из «простонародья» имеют каждый свой склад речи. Напр., в сцене пугачевской расправы

- 520 -

с приказчиком речь казака Орленко, речь приказчика и язык мужиков социально диференцированы.

«Ваше превосходительство! — сказал приказчик, привстав с большею уверенностию, — извольте спросить у всех мирян, любил ли я господ своих... Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом — но, не встретив нигде сожаления, прикусил губу, — и не зная, что делать, закричал: „ах, вы нехристи, бусурманы... — что вы молчите, разве я не приказчик, Матвей Соколов, — разве в первый раз вы меня видите... ...что это вы морочите честных людей. Ах вы каналии — разве забыли, как я вас порол... или еще хочется“ —

Лукавые мужики покашливали — наконец, один из них, покачав головой, молвил: „пороть-то ты нас, брат, порол... — грешно сказать, лучшего мы от тебя ничего не видали... ...да теперь-то ты нас этим, любезный, не настращаешь!.. ...всему свое время, выше лба уши не растут“...».

И дальше мужики говорят тем же языком народных пословиц:

«— Барин-то он не совсем барин... да яблоко от яблони недалеко падает; куды поп, туда и попова собака».

Тут образная, живая народная речь основана не только на литературных образцах и впечатлениях романтика, но и на жизненных наблюдениях реалиста.

Резкая противоположность языка возвышенных и «простонародно»-тривиальных героев в «Вадиме» подчеркивается каламбурным сопоставлением стилей двух реплик как двух совсем разных семантических систем:

«„...он мой, мой, на земле и в могиле, везде мой, я купила его слезами кровавыми, мольбами, тоскою, — он создан для меня, — нет, он не мог забыть свои клятвы, свои ласки...“.

— Я этого ничего не знаю, — прервал хладнокровно Федосей, — уж вы там с барином согласитесь, как хотите, купить или не купить, а я знаю только то, что нам пора... ...если уж не поздно!..» (81)7.

Вступив на путь реалистического, а иногда даже и натуралистического воспроизведения низкой действительности, повествователь сам объясняет и иронически оправдывает необходимость «пошлых сцен»: «...солдатка била своего сына! — Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если б она не служила необходимым изъяснением всего следующего; а так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость долее извиняться. —

— Ах ты лентяй! чтоб тебе сдохнуть... собачий сын!.. — говорила мать, таская за волосы своего детища.

— Матушки, батюшки! помилуй!.. золотая, серебряная... не буду! — ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками!.. — я вчера вишь понес им хлеба да квасу в кувшине,... вот, слышь, мачка, я шел...... шел..... да меня леший и обошел... когда я проснулся... мне больно есть захотелось... я всё и съел.....

— Ах ты разбойник... экого болвана вырастила, — запорю тебя до смерти,..... — и удары снова градом посыпались ему на голову» (103).

- 521 -

Так в языке лермонтовского романа осуществляется романтическое сплетение или чередование стилистических контрастов, смешение высокого с тривиальным, патетического с комическим.

Все же в «Вадиме» стиль лирического монолога возобладал над языком прозаического повествования.

«Чистого повествования нет — оно заменяется эмоционально-риторическим комментарием в стиле поэм»8. Близость к языку поэм особенно ярко обнаруживается в развернутых метафорических формулах и многочисленных сравнениях, которыми часто замыкаются главы или отдельные части глав, а также лирические отступления, и которые играют громадную роль в стиле портрета или характеристики.

Эта двойственность языкового состава и стилистических красок была заметна и в прозе Марлинского и Гоголя. Пушкин писал в 1825 г. А. А. Бестужеву-Марлинскому о его повести «Изменник»: «...полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни; высказывай все на чисто. Твой Владимир говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь, etc. Но описание стана литовского, разговор плотника с часовым — прелесть; конец так же».

«Язык немецкой драмы», смешанный язык Шиллера и романтической поэмы, в прозе Марлинского одинаково характерен и для стиля автора и для стиля его возвышенных героев. Вот тирада Владимира из повести Бестужева «Изменник», мало отличающаяся от позднейших речей лермонтовского Вадима:

«Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею, для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..»9.

Между тем понравившийся Пушкину в «Изменнике» Бестужева-Марлинского диалог часового с плотником слагается из кусков живой народной речи, слегка окрашенной профессиональными оттенками плотничьего и военного жаргона (ср., напр., в речи плотника: «Бездельникам это надо на нос зарубить»).

Правда, Марлинский, увлекаясь все больше узорными рисунками и замысловатыми украшениями русского фольклора, уже в начале 30-х годов борется с грубым натуралистическим языком и стилем во имя романтических «цветов слога». Он призывает прозаиков быть «поскупее на подробности житейского быта»: «Пусть они будут попутчики, а не колодники ваши, и если уж необходимо обставить сцену декорациями, то распишите их цветами слога. Новы предметы — сделайте их оригинальными, стары они — обновите их мыслями, оборотите их не затасканною стороною, взгляните на них с нетоптанной точки и поверьте, что всякий горшок тогда найдет свою поэзию... Свидетели тому: Гоффман, Вашингтон Ирвинг, Бальзак, Жанен, Гюго, Цшокке. Несноснее всего мне писаки, заставляющие нас целиком глотать самые пустые разговоры самых ничтожных лиц... и все для того, чтобы сказать: это с природы. Помилуйте, господа! разве простота пошлость?.. Природа! после этого, тот, кто хорошо хрюкает поросенком, величайший из виртуозов, и фельдшер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из ее материялов... Дайте нам не условный мир, но избранный мир. Пусть ваш пастух

- 522 -

будет Гурт, ваш капрал Трим, ваш ветренник дон-Жуан — но все это в русском теле, в русском духе. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи, наши Лидины Жуановичи приторны. Пусть всякий сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие мысли в минувшее, и старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь»10.

Это была новая программа поэтики бытового и исторического романа, воспринятая позднее Полевым и Кукольником. «Вадима» Лермонтова она еще не могла задеть.

Таким образом, стиль лермонтовского «Вадима» примыкает к уже прочно установившейся традиции романтической прозы, хотя и не лишен ярких индивидуальных примет.

3

В кругу романтической прозы начала 30-х годов обозначились отдельные стилистические разновидности, обусловленные в той или иной мере художественно-идеологической борьбой между разными направлениями европейского романтизма. «Вадим» Лермонтова сближается с кошмарными жанрами французского романтизма, со стилем «неистовой словесности», предводимой Виктором Гюго. В «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» (1835, № 7) так характеризуется эта разновидность «неистового» романтизма: «Одно из течений этого направления начинается Сбогаром <«Жан Сбогар» Шарля Нодье> и заканчивается в романах Гюго. Последователи сего рода фантастического — мизантропы, кои, бросив проницательный взгляд на человечество и на мир, ощутили непреоборимое презрение к нему. Они безжалостно влекут вас в темницу, в гошпиталь, в шайку негодяев, к утопленникам, на Гревскую площадь, в ад, повсюду, где льются слезы, раздаются вопли, проклятья, скрежет зубов»11. В этих произведениях объявляется «открытая брань общественному союзу», современному общественному строю. «Имя Викт. Гюго сделалось символом отвратительных ужасов, почерпнутых на дне души, опрокинутой и измученной бурею неистовых страстей», — сокрушалась «Северная Пчела» (1835, № 6). «Новейшая философия», связанная с революционными чаяниями и идеями, отражалась в романах и повестях этого течения12.

В. Ф. Одоевский писал об этой литературе с точки зрения аристократа-консерватора: «Демократический дух, составляющий особый колорит в европейском романе, также переселился в наши романы; но у нас обратился в безусловные похвалы черни и в нападки на высшее общество, большею частью недоступное нашим сатирикам» («О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе»)13.

И позднее, в 40-х годах, консерваторы роптали: «Нет теперь ничего нигде прекрасного, просто человечески, а все оценивается по отношению к господствующим в политике идеям. Роман, поэма, трагедия, даже история не должны сметь быть человечески-прекрасными, они должны стремиться к поддержанию французских политических идей... На этом и у нас выехал Лермонтов»14.

Итак, выбор языка и стиля в «Вадиме» Лермонтова диктовался склонностью юного поэта к революционной идеологии, сросшейся с некоторыми жанрами гражданского романтизма. Лермонтов для своего первого большого прозаического опыта выбирает форму социального романа из эпохи

- 523 -

пугачевского восстания (быть может, не без влияния «Шуанов» Бальзака). В романтическом стиле создавались новые формы литературной фразеологии, синтаксиса, приспособленные для воплощения сложных идей и чувств свободно мыслящей личности, новые приемы изображения характера, обновлялся «лексикон классической школы, умиравшей от анемии».

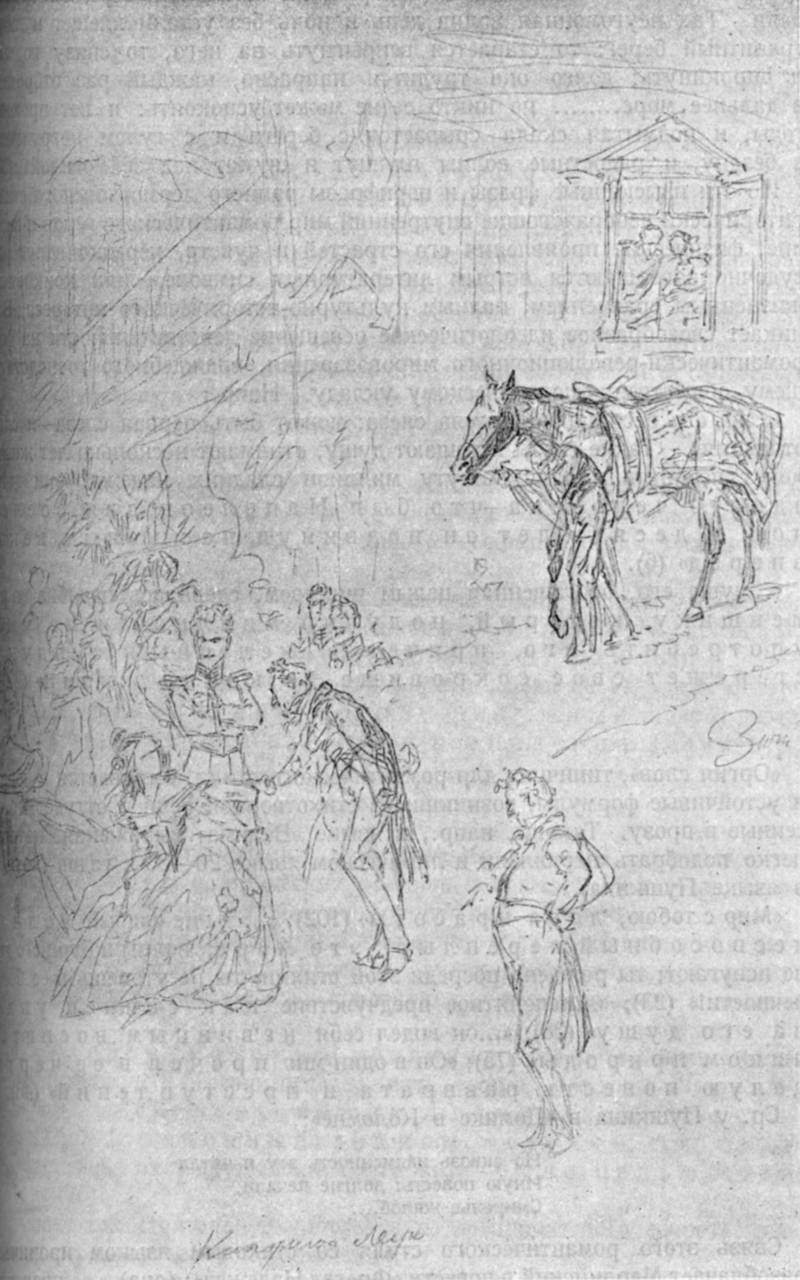

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“

Рисунок В. Верещагина, 1862 г.

Русский музей, Ленинград4

Стиль романтической прозы 30-х годов представлял собой сложное смешение приемов выражения, отчасти унаследованных от Карамзина и его школы, от романтической поэмы 20-х годов, от бытовых и нравоучительных очерков XVIII и начала XIX вв., от русской и переводной повести и романа предшествующей эпохи, отчасти вновь образуемых на основе влияния стилей западно-европейской романтической литературы и на основе расширяющегося знакомства с живой русской речью и ее диалектами. Гоголь в своей статье «Петербургская сцена в 1835/6 г.» находил, что романтизм «был больше ничего как стремление подвинуться ближе к нашему обществу». Ho, по мнению Гоголя, романтики «произрастили хаос», беспорядочное брожение ветхого и нового. Даже в романтической новизне нередко слышалось ветхое. С мелодраматическими эффектами романтического стиля, с его гремушками Пушкин с середины 20-х годов, Гоголь с середины 30-х годов ведут упорную борьбу. Стиль «Вадима» Лермонтова находится еще вне сферы этой борьбы.

В языке и стиле лермонтовского «Вадима» много «ветхого», много романтических трафаретов, традиционной декламации. Например: «...широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури» (2); «Кто часто бывал в комнате женщины, им любимой, тот верно поймет меня... он испытал влияние этого очарованного воздуха, который породнился с божеством его, который каждую

- 524 -

ночь принимает в себя дыхание свежей девственной груди» (33); «...о как он упитает кровью неверных свою острую шпагу, как гордо он станет попирать разрубленные низверженные чалмы поклонников корана!.. ...как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, с судорожным движением кусал и грыз холодное железо!..» (76).

Ср. ироническое разоблачение этого военно-романтического стиля в «Войне и мире» Л. Толстого: «Рассказать правду очень трудно; и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня; как буря, налетал на каре, как врубался в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса, и как он падал в изнеможении, и тому подобное. И он рассказал им все это».

Вместе с тем в «Вадиме» показательна мелодраматическая фразеология, выражающая чувства, настроения. Пушкин еще во второй половине 20-х годов решительно осудил и отверг мелодраматические приемы изображения внутренней жизни, поддержанные влиянием байронического стиля: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама». Между тем в «Вадиме» господствует именно этот стиль изображения физических движений страстей: «Вадим упал на постель свою; и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами...» (22).

«...О провидение, — что мне делать, что мне делать, отвечай мне, творец всемогущий! — воскликнул он, ломая руки и скрежеща зубами» (53).

Ср. у Марлинского в рассказе «Латник»: «он опрокидывался назад и шептал невнятные слова... грозно скрежетал зубами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, как у льва — он был страшен»15. (Ср. также в повестях: «Замок Венден», «Ревельский турнир» и др.).

В «Вадиме»: «Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою» (28).

У Марлинского: «Злобно хохотал он, взводя курок пистолета, и повлек Евпраксию привязать к дереву»16.

В «Вадиме»: «На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить — и не мог» (8).

У Марлинского в «Латнике»: «Пена била у него клубом, лицо горело кровью»17. (Ср. те же формулы у Тимофеева в «Чернокнижнике»).

В «Вадиме»: «Он поставил ногу на грудь мертвому так крепко, что слышно было, как захрустели кости» (82).

У Марлинского в «Латнике»: «Он выхватил палаш свой, наступил мертвецу на грудь так, что у него затрещали кости»18.

В «Вадиме»: «Губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением» (2).

У Марлинского в «Латнике»: «По трепетанию черных, длинных его усов видно было порой судорожное движение губ»19.

- 525 -

«Кровавый» стиль выражения чувств, типичный для крайних проявлений романтического стиля, так представлен в языке «Вадима»: «Вадим укусил нижнюю губу свою так крепко, что кровь потекла» (23).

«Итак, она точно его любит! — шептал Вадим, неподвижно остановясь в дверях. — Одна его рука была за пазухой, а ногти его по какому-то судорожному движению так глубоко врезались в тело, что когда он вынул руку, то пальцы были в крови... Он как безумный посмотрел на них, молча стряхнул кровавые капли на землю и вышел» (50).

Этот неистовый стиль как пережиток дожил до половины 40-х годов. Следы его можно найти в «Очерках света и жизни» Владимира Войта (Спб., 1844). Герой повести В. Войта «Новый Леандр», Страстин, именно таким «кровавым вычеркиваньем» страстей выражает свое горе. Получив отказ на брак с Еленой, сделавшись картежником, Страстин поражает всех хладнокровием, с каким проигрывает огромные суммы.

«Страстин вспыхнул. Он грозно посмотрел на банкомета, с своей обыкновенною пылкостью расстегнул жилет, рванул запонки, показал присутствующим исцарапанную, избитую грудь.

Все игроки ахнули.

— Вот каково мое хладнокровие — вскричал Страстин. — Я равнодушен здесь, между вами, в виду этих презренных денег... Здесь не унижусь я и до изменения в лице. Но вот где кроваво вычеркиваются мои чувства!..

И он отошел от стола...».

Характеризуя стиль и образ этого Страстина, Белинский писал: «Это целый котел клокочущих страстей, ярых чувствований, бешеных порывов, свирепых поступков, неистовых страданий, адских наслаждений, райских мук, ядовитых сцен, жгучих поцелуев, турецкой ревности, тигрового мщения и прочей тому подобной галиматьи»20.

В качестве иллюстрации можно еще привести из «Вадима» несколько типических фраз, изображающих внешние обнаружения чувства в том же напряженном риторическом стиле:

«И он сделал шаг, чтоб выйти, кидая на нее взор, свинцовый, отчаянный взор, один из тех, перед которыми, кажется, стены должны бы были рушиться» (37).

«Вадим стоял перед ней, как Мефистофель перед погибшею Маргаритой, с язвительным выражением очей, как раскаяние перед душой грешника» (63).

«...его волосы стояли дыбом, глаза разгорались как уголья, и рука, простертая к Ольге, дрожала на воздухе» (82) и т. д.

С этим мелодраматическим стилем изображения внешних проявлений чувств сочетались образы вампира, василиска, коршуна, в которых представлялся романтический герой.

Фразеологический цикл, связанный с образом вампира, довольно обычен для стиля «неистовой» романтической повести 30-х годов. Напр., в «Вадиме»: «Он похож был в это мгновение на вампира, глядящего на издыхающую жертву».

«...И глаза, если б остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска» (12).

- 526 -

«Он стоял неподвижно, смотрел на Ольгу глазами коршуна и указывал пальцем на окровавленную землю: он торжествовал, как Геркулес, победивший змея» (81). Ср. те же образы и формулы в языке «Повестей Безумного» (М., 1834).

К той же серии образов примыкает и образ демона. Чрезвычайно резко и настойчиво, хотя и однотонными словесными красками, в «Вадиме» обрисован демонизм героя. Уже в стиль портрета Вадима вводятся такие психологические детали: «Его товарищи ...уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона — но не человека...» (2).

«И горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское» (7).

«О! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? — а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демоническая наружность... Впрочем, разве ангел и демон произошли не от одного начала?» (14).

«Что делать! он не мог вырваться из демонской своей стихии» (29).

Ср.: «...он уносился мыслию в вечность, — ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим» (21).

В связи с романтическими принципами изображения внешних проявлений страстей находится и напряженно-метафорическая, богатая эмоциональными эпитетами, изысканными сравнениями, отвлеченно-риторическая фразеология, описывающая психологическую сложность или исступленность внутренних переживаний романтической личности. Напр.:

«Вадим ехал скоро — и глубокая, единственная дума, подобно коршуну Прометея, пробуждала и терзала его сердце» (43).

«...и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима всё заключалось в его сердце!» (44).

«...но что ему осталось от всего этого? — воспоминания? — да, но какие? горькие, обманчивые, подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря, которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой горячий пепел! и ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось в груди его как ягненок под ножом жертвоприносителя» (78 и 79) и т. п.

Критик из романтического лагеря так характеризовал эти приемы выражения чувств:

«Новые поэты, какою-то средостремительною силою, заключают все внутри себя, и потому мы видим в их произведениях необыкновенную глубокость чувств, где сосредоточиваются все силы душевные»21. «Совершенное углубление внутрь себя» и отвлеченный символизм риторической исповеди чувств — основная черта этого романтического стиля.

Общим символом внутренней жизни романтического героя чаще всего служил образ грозного, бушующего моря, бурных волн.

- 527 -

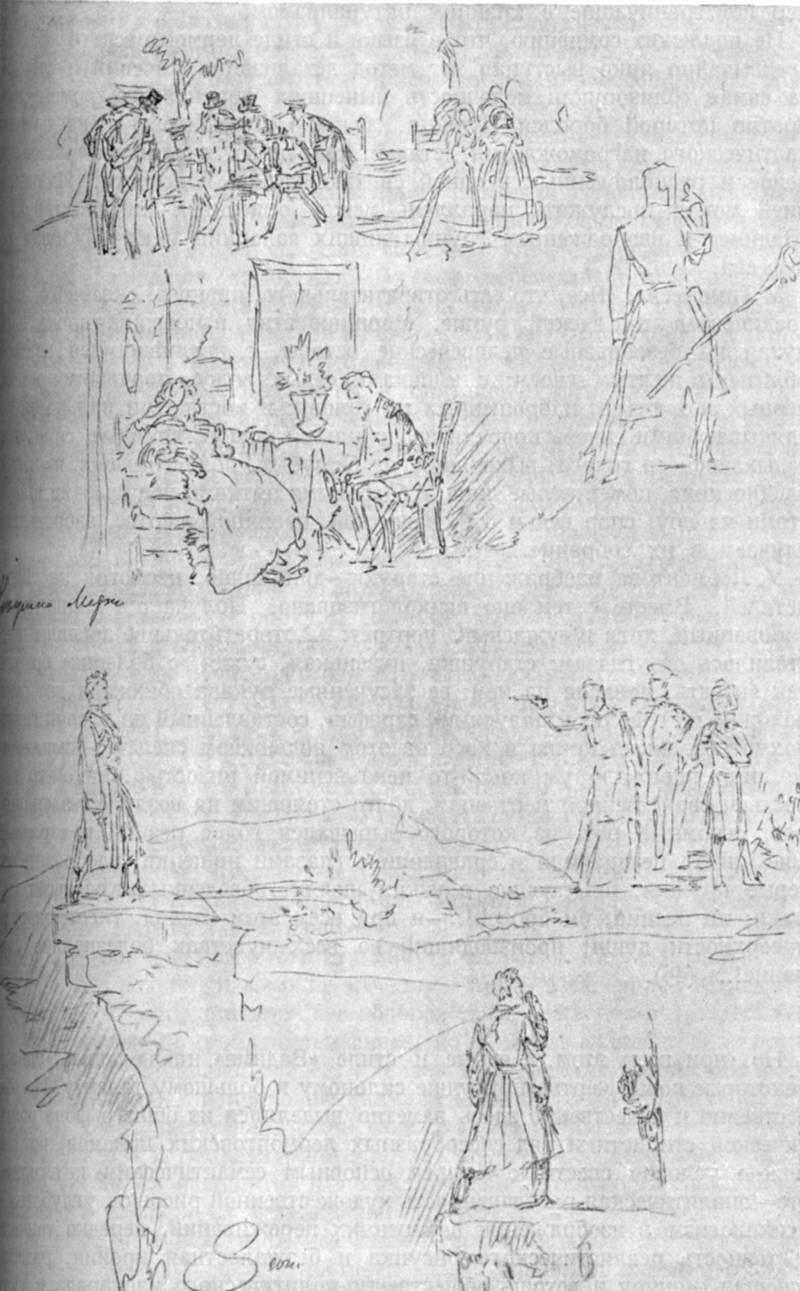

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“

Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.

Институт литературы, Ленинград

- 528 -

Так в «Вадиме»: «...но непоколебимая железная воля составляла всё существо его, она не знала ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море........ но никто ее не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над ее могилой» (83).

Но эти изысканные фразы и перифразы раннего лермонтовского стиля, риторически изображающие внутренний мир романтического героя и внешние, физические проявления его страстей и чувств, нередко вдруг рассудочно завершаются острым литературным символом или конкретным жизненным сравнением, полным культурно-исторического интереса. Возникает своеобразное идеологическое освещение действительности на фоне романтически-революционного мировоззрения, враждебного господствующему общественно-политическому укладу. Напр.:

«...на его ресницах блеснула слеза: может быть первая слеза — и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед» (6).

«...душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца жизни» (22).

5

«Оргия слов», типичная для романтического стиля, выливается в образы и устойчивые формулы, возникшие в стихотворной речи и оттуда перенесенные в прозу. Таковы, напр., в языке «Вадима» выражения, которым легко подобрать параллели в лирическом языке 20—30-х годов (хотя бы в языке Пушкина).

«Мир с тобою, дева красоты» (102); «...ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!» (23); «...непонятное предчувствие как свинец упало на его душу» (28); «...он видел себя невинным воспитанником природы» (75); «Он в один миг прочел в ее чертах целую повесть разврата и преступлений» (46).

Ср. у Пушкина в «Домике в Коломне»:

Но сквозь надменность эту я читал

Иную повесть: долгие печали,

Смиренье жалоб....Связь этого романтического стиля со стиховым языком иронически разоблачает Марлинский в повести «Фрегат Надежда»: <она> «„...прелестна, как сама задумчивость... каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание вырывается вздохом — и как нежно ластятся черные кудри к ее томному лицу, с какою таинственностью обвивает дымка ее воздушные формы“. — Не на Варшавском ли приступе, mon cher, набрался

- 529 -

ты этого романтического дыму? Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли в Молву, и будь уверен, что если ты спрыснешь свою новинку полдюжиной шампанского, — приятели прокричат тебя поэтом»22.

В кругу стиховой речи и примыкающей к ней «высокой прозы» изобретаются новые слова и выражения. Напр., в «Календаре муз на 1826 г.» приводился список «новейших слов и выражений, изобретенных российскими поэтами в 1825 году»: безрассветные души, безлюдье сильных характеров, забавный сгиб ума и т. п.

В этом романтическом стиле экспрессивная порывистость речи стирала предметно-смысловые различия между значениями слов, способных выражать душевные волнения или эмоциональные впечатления. Возникало множество экспрессивных синонимов, преимущественно в области глаголов, имен прилагательных и качественных наречий. Конкретные значения слов тонули в волнах напрягающейся экспрессивности, в словесном море романтического исступления. Метафоры и сравнения сочетаются в противоречивые, семантически не согласованные фразовые серии. Напр., в «Вадиме»:

«...все ее слезы превратились в яд, который неумолимо грыз ее сердце; ржавчина грызет железо — а сердце 18-летней девушки так мягко, так нежно, так чисто, что каждое дыхание досады туманит его как стекло» (79).

«...не далеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, — существо забытое, но прекрасное, нежное, — женщина с огненной душой, с душой чистой и светлой как алмаз» (89).

«...ни одно рыдание, ни одно слово мира и любви не усладили отлета души твоей, резвой, чистой, как радужный мотылек, невинной, как первый вздох младенца» (101) и т. п.

6

По остроумному определению Бестужева-Марлинского, язык русских нравоописательных и исторических романов и повестей 30-х годов напоминал «мумию русской старины во французской обвертке».

Язык «Вадима» переполнен синтаксическими и фразеологическими галлицизмами. Его связь с французским романтизмом слишком очевидна. Напр., в области синтаксиса — конструкции именительного самостоятельного:

«— и человек, который ненавидит всё, и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра, или дочь, его любовь сильней всех ваших произвольных страстей» (22); «...преданный зимним метелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить — было целью моей жизни» (26).

Ср. также самостоятельное употребление деепричастного оборота, вне отнесения его к субъекту предложения:

«Пройдя таким образом немного более двух верст, слышится что-то похожее на шум падающих вод» (67).

«...взойдя в середину между них <курганов>, мнение наблюдателя переменяется при виде отверстий, ведущих под каждый курган» (67).

- 530 -

Отпечаток французского синтаксиса (с точки зрения норм русской грамматики того времени) лежал на таком употреблении предлогов:

«...он был... довольно ловок для деревенского жителя того века» (16); «...кажется вдвое обширнее для бедного путника» (исправлено: «бедному путнику», 32 и 435); «была в этом желании» (434) и т. п.

Ср. еще более яркие синтаксические галлицизмы в языке Марлинского: «Один душой, в стороне дикой, между людьми незнакомыми, которых чувства и образ мыслей не по мне, наконец утрата минувшего, неизвестность будущего, все это смешалось в одно смутное, тяжелое ощущение и налегло на грустное сердце, будто заброшенное на край света» («Еще листок из дневника гвардейского офицера»)23.

Не менее очевидна струя французского влияния и в словаре и фразеологии «Вадима». Напр.: «молчание смерти» (101); «дева красоты» (102); «жилища мрака» (исправлено: «мрачного жилища», 88 и 445) и т. п.

Ср.: «...где Борис Петрович со своей охотой основал главную свою квартиру, находя ее центром своих операционных пунктов» (54—55); «...гладкое плечо..., освободясь из плена, призывало поцелуй» (80) и т. п.

Масса фразеологических осколков стихового лирического стиля в составе «Вадима» непосредственно отражала влияние французского романтического языка.

7

В фразеологическом строе лермонтовского «Вадима» выделяются из этого общеромантического фона образы и выражения живописного искусства. Они гармонируют в стиле «Вадима» с изобразительными приемами романтической фантастики, основанными на игре красок, на контрастах яркого света и тени, на «особой системе рембрандтовского освещения»24. Автор смотрит на изображаемые события глазами художника и представляет их в виде картин:

«...на ней [глухой стене] изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой» (5).

Ср.: «Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука, с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!» (5).

«...больше всех кричали и коверкались нищие... озаренные трепетным, багровым отблеском огня, они составляли первый план картины; за ними всё было мрачнее и неопределительнее, люди двигались как резкие, грубые тени; — казалось, неизвестный живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место, казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины...» (51—52).

Тому же влиянию живописного искусства, повидимому, приходится приписывать в стиле «Вадима» разнообразие зрительных, между прочим и цветовых, эпитетов, пластичность изображения, выходящую далеко за

- 531 -

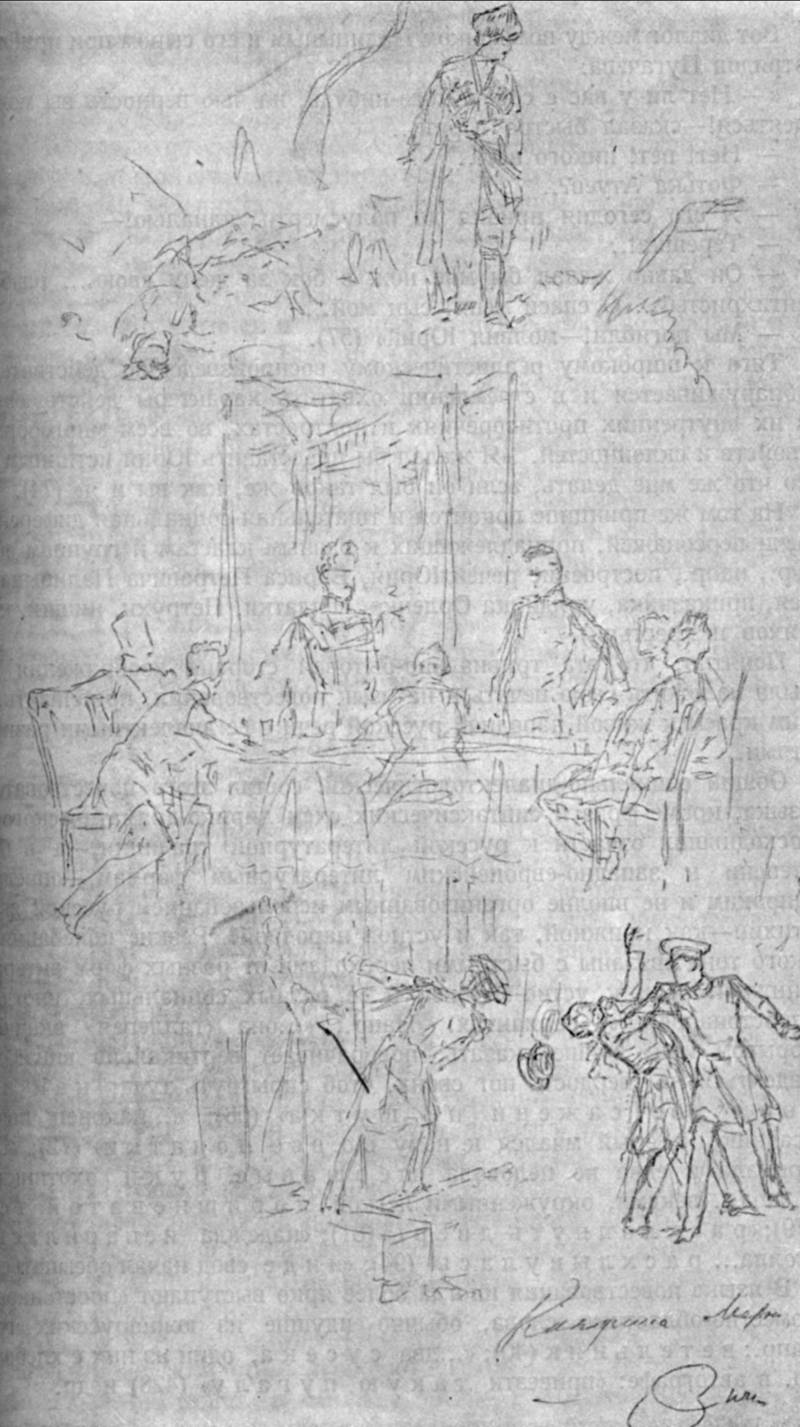

ИЛЛЮСТРАЦИИ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“

Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.

Институт литературы, Ленинград

- 532 -

пределы романтической нормы, и приемы тщательной рисовки деталей, нередко граничащие с крайним натурализмом.

Не подлежит сомнению, что в языке и стиле лермонтовского «Вадима» чрезвычайно ярко выступал тот метод детализации явлений и событий, та самая «близорукая мелочность нынешних французских романистов», против которой боролся Пушкин. Однако Лермонтову чужд принцип хаотического нагромождения деталей, собранных в одно синтаксическое целое и расположенных в одной синтаксической плоскости. Иллюстрацией может послужить параллель между описанием нищей старухи в «Вадиме» и изображением группы нищих салопниц в «Художнике» Тимофеева.

У Тимофеева: «Все, что есть отвратительного, низкого, скверного, было соединено в этой адской группе. Морщиноватая, изношенная кожа, натянутая на безобразные человеческие остовы, с ввалившимися глазами, облитыми желтым гноем; с клочками седых волос, торчащими из под черных лохмотьев, наброшенных на голову; и костяными пальцами, выглядывающими сквозь прорехи изодранных салопов; хриплые, сиповатые, задыхающиеся голоса, выходящие из беззубых, полусгнивших челюстей; бледносиние, помертвелые лица, с багровыми пятнами под глазами и коростами на лбу; спор ведьм о беззащитной, невинной жертве, заброшенной случаем в их собрание...»25.

У Лермонтова изображение старухи — динамично, несмотря на обилие деталей. Вместе с тем оно психологизовано. Получается индивидуализированный, хотя и «ужасный» портрет: «...отвратительное зрелище представилось его глазам: старушка, низенькая, сухая, с большим брюхом, так сказать, повисла на нем: ее засученные рукава обнажали две руки, похожие на грабли, и полусиний сарафан, составленный из тысячи гадких лохмотьев, висел криво и косо на этом подвижном скелете; — выражение ее лица поражало ум какой-то неизъяснимой низостью, какой-то гнилостью, свойственной мертвецам, долго стоявшим на воздухе; вздернутый нос, огромный рот, из которого вырывался голос резкий и странный, еще ничего не значили в сравнении с глазами нищенки! вообразите два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами; ни ресниц, ни бровей!.. — и при всем этом взгляд, тяготеющий на поверхности души; производящий во всех чувствах болезненное сжимание!..» (46).

8

Но, при всем этом, в языке и стиле «Вадима» наблюдались, однако, некоторые новые черты, присущие сильному и большому таланту. И количественно и качественно здесь заметно выделялся из общего фона романтической стилистики ряд своеобразных лермонтовских приемов, которые можно условно свести к четырем основным семантическим категориям: это — аналитическая расчлененность художественной рисовки, углубленный психологизм в изображении внутренних переживаний, нередко тонкость и точность реалистического рисунка и безжалостная ирония, разоблачающая мишуру и ветошь общественно-политического маскарада в эпоху крепостничества, ирония, накладывающая на некоторые картины быта яркие краски социальной сатиры.

Прежде всего бросаются в глаза лермонтовские принципы изображения изменчивых и напряженных переживаний мятежной романтической личности.

- 533 -

Острота художественного чутья Лермонтова сказалась в том, что он (так же как и Гоголь) для углубления психологической перспективы повествовательного языка прибегал к новому, только-что утвердившемуся в русской художественной системе приему чужой или несобственно прямой речи.

В «Вадиме» Лермонтов широко использовал принцип смешения повествовательного стиля с «чужой речью», с языком «внутренних монологов» главных героев. Этот прием был впервые применен Пушкиным в романтических поэмах, начиная с «Кавказского пленника», видоизменен и тщательно разработан в языке «Евгения Онегина», «Графа Нулина», «Домика в Коломне», «Медного всадника». Он был перенесен и в композицию пушкинской художественной прозы. Стиль автора вбирает в себя формы драматического переживания и осмысления событий со стороны центральных персонажей. Образуются экспрессивная волнистость и смысловая многопланность фразеологического и синтаксического движения. Она обусловлена смешением и пересечением разных сознаний, разных субъективных категорий понимания и выражения. Углубляется перспектива изображения. В «Вадиме» этот принцип смысловой многопланности речи развивается в том направлении, какое предуказано было «байронической поэмой». Стиль автора постоянно соскальзывает с плоскости повествовательного изложения в сферу внутренних монологов и эмоциональных раздумий персонажей. Личность автора становится в один ряд с центральными героями романа как образ их спутника и разоблачителя, говорящего с ними на общем языке, совместно с ними переживающего, осмысляющего и оценивающего их речи, действия и события их жизни. Напр.:

«Она слышала, как стучало ее испуганное сердце, и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц» (21).

Внутренние монологи героев внедряются в повествование и окрашивают его разными экспрессивными красками. Возникает яркая, но несколько однообразная драматизация изложения.

Напр.: «И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... всё, всё... и отец представился его воображению... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы..... вот стали опускать в могилу, канат заскрыпел, пыль взвилась......» (15).

Образы автора и романтического героя становятся двойниками. Стиль их речи, формы их восприятия и понимания действительности сплетаются. Синтаксис и словарь их языка обнаруживают тесное родство.

В реплики и монологи возвышенных героев, полные романтической патетики и красивых фраз, построенные по правилам синтаксической симметрии, Лермонтов вносит эмоциональную прерывистость. Диалог героев пестрит многоточиями, символизирующими глубокие паузы. Он подчинен темпу судорожной, аффективной речи задыхающегося от волнения человека (особенно — язык Вадима). Тот же строй передается чужой речи и в составе самого повествования. Напр.:

- 534 -

«Кровь кинулась Вадиму в голову, он шопотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать..... он готов был всё выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему..... и без трепета он принял эту мысль: он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало...... странно! он любил ее, — или не почитал ли он ненависть добродетелью?» (16).

«Вадим встал, подошел к двери и твердою рукою толкнул ее; защелка внутри сорвалась, и роковая дверь со скрыпом распахнулась..... кто-то вскрикнул.... и всё замолкло снова... Вадим взошел, торжественно запер за собою дверь и остановился...... на полу стоял фонарь.... и возле него сидела, приклонив бледную голову к дубовой скамье.... Ольга!» (62).

Тот же прерывистый синтаксический строй иногда внедряется в сердцевину авторского повествования, свободного от примеси чужой речи, и здесь содействует экспрессивной изобразительности рассказа. Напр.: «...глаза налились кровью, все кулаки сжались,.... все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый! сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею... Вдруг толпа раздалась, расхлынулась, как некогда море, тронутое жезлом Моисея.... и человек уродливой наружности, небольшого роста, запыленный, весь в поту, с изорванными одеждами, явился перед казаками,...... когда урядник его увидал, то снял шапку и поклонился» (94).

Лермонтов в «Вадиме» перенапрягает манеру прерывистого, эмоционально приподнятого повествования. Она здесь — основное синтаксическое ядро изложения. Между тем в языке других романтических писателей 30-х годов этот синтаксический строй является лишь в местах высшего напряжения при описании мучительных, сложных, как бы конвульсивных переживаний.

Эмоционально-прерывистый синтаксис рассказа, опиравшийся на традиции карамзинского стиля, встречается и в языке Марлинского. Напр., в повести «Страшное гаданье»: «Звук его <колокола> потряс меня до дна души... я дрожал, как в лихорадке, а голова горела — я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... и наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма мелькнула в нее Полина... Еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его... „Забудь, — сказала она, — что я существую“»26.

Ср. в повести «Фрегат Надежда»: «Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестью: он стал кружиться на месте — окунулся — опять всплыл, опять ушел — и долго, долго не было видно его!... вот, золотой эполет блеснул из седой пены, но это было на два мгновения... я уж не могла ничего видеть, и когда раздирающий душу крик: утонул! раздался кругом меня — я потеряла чувство»27.

Эта повышенная экспрессивность речи, отражающая отношение автора к изображаемому миру, его оценку характеров, явлений воспроизводимой действительности, сказывается и в стиле идеологического комментария. Повествование часто пересекается и напрягается эмоционально окрашенными восклицаниями и вопросами, освещающими точку зрения рассказчика. Напр.:

- 535 -

ИЛЛЮСТРАЦИИ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“

Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.

Институт литературы, Ленинград

- 536 -

«...у каждого на челе было написано вечными буквами нищета! — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!» (2); «...из вольного он согласился быть рабом — ужели даром? — и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева» (4); «...столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! как верить общему мнению!» (12—13) и т. п.

Понятно, что в эту систему экспрессивного синтаксиса широко вовлекаются синтаксические формы, выработанные в стихотворном лирическом и повествовательном стиле, в стиле романтических поэм.

Влияние стихового синтаксиса обнаруживается, напр., в развитии цепи эмоциональных присоединений (с помощью союза и). Напр., в речи Вадима: «...его седая голова неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; и его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год всё более окружает своею тенью семейство злодея» (11).

В авторском стиле:

«И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, — и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания...» (12).

«Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву — и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик» (15).

Ср. в повести «Последний сын вольности»:

И на колена он упал,

И руки сжал, и поднял взор,

И страшно взгляд его блестел,

И темнокрасный метеор

Из тучи в тучу пролетел!

И встали и пошли они

Пустынной узкою тропой.Этот прерывистый синтаксис, опиравшийся на экспрессивные формы сентиментального стиля, хотя и в резко измененном, усложненном виде, должен был внушать иллюзию, что перед читателем воссоздавалась во всем ее беспорядочном и иррациональном течении эмоциональная пульсация речи и мысли бурно чувствующей личности.

Это была как бы «стенограмма» души романтического героя. И паузы и многоточия здесь символизировали не выраженный словесно, бурлящий под текстом поток чувств и мыслей.

Вместе с тем в «Вадиме» уже намечается типично лермонтовский, перешедший затем к Л. Толстому метод аналитического расчленения переживания. Герой, как бы экспериментируя, предается самонаблюдению, и автор раскрывает противоречивый и сложный поток его душевной жизни. Лермонтов и при таком описании пользуется теми же приемами синтаксической и фразовой симметрии, как и в повествовательном стиле.

Изображается сцена расправы пугачевцев над помещиком и его дочерью.

«А между тем Вадим стоял неподвижно, смотрел на нее и на старика так же равнодушно и любопытно, как бы мы смотрели на какой-нибудь физический опыт, он, чье неуместное слово было всему виною...

- 537 -

Погодите, это легко объяснить вам.

Во-первых, он хотел узнать, какое чувство волнует душу при виде такой казни, при виде самых ужасных мук человеческих — и нашел, что душу ничего не волнует.

Во-вторых, он хотел узнать, до какой степени может дойти непоколебимость человека......... и нашел, что есть испытания, которых перенесть никто не в силах... — это ему подало надежду увидать слезы, раскаяние Палицына — увидать его у ног своих, грызущего землю в бешенстве, целующего его руки от страха... — надежда усладительная, нет никакого сомнения» (102).

9

Романтический субъективизм, пронизывающий речь автора и отражающийся в близости ее к речи героев, придает стилю «Вадима» резкую целеустремленность. Оценки автора, его идеологическая позиция, его моралистические сентенции, его симпатии, его мировоззрение, выражаясь в подборе слов и образов, в синтаксических особенностях речи, напрягают экспрессивную действенность повествования. Быстрая смена красок, острые контрасты освещения накладывают на стиль изображения отпечаток глубокой личной заинтересованности автора. Образ автора не менее ярко обрисовывается в языковой ткани, чем образы главных героев романа.

Вот несколько иллюстраций, характеризующих едкую иронию автора, его отрицание современной действительности, его сатирическое отношение к разным явлениям русского быта изображаемой эпохи:

«Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность» (1); «...большие глаза ее были устремлены на лик спасителя, это была ее единственная молитва, и если б бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно» (49) и т. п.

С этой публицистической заостренностью авторского комментария в «Вадиме» органически связан стиль отточенных афоризмов, нередко основанных на парадоксальных несоответствиях и контрастах. Напр., о нищих и увечных: «создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления» (1—2); «...власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их» (8); «...что такое величайшее добро и зло? — два конца незримой цепи, которые сходятся удаляясь друг от друга» (21); «...люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их» (24) и т. п.

Отношение автора к миру изображения сказывается в острых сентенциях, дидактических выводах, обобщающих комментариях: «...это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой)» (1); «...подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника» (4) и т. п.

- 538 -

Иногда целые картины и сцены, вся характеристика персонажа рисуются в стиле эмоционального авторского раздумья, в которое сразу же переходит повествование. Напр.:

«Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и все это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же..., и будут оплакивать ее кончину...... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть..... чудо что за жизнь! особливо как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее — обрывающие чувства человека, как листы с дерева, одно за другим» (5).

Нередко такая внутренняя характеристика осложнена включением несобственно прямой речи самого персонажа: «...здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег — и новые надежды! — песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание — кто едет, купец? барин? почта? — но на что ей!.. не всё ли равно..... и всё-таки не худо бы узнать. — Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?» (9—10).

От романтического языка Лермонтова в этом направлении намечается путь к языку идеологического романа Достоевского. Но путь этот трудный и длинный. У Лермонтова в «Вадиме» еще нет ясных и точных контуров индивидуального образа; нет тонкой речевой диференциации сложных характеров; нет оттенков в словесных красках, нехватает разнообразия в переливах светотени.

10

Романтический индивидуализм в стиле «Вадима» (так же как и в романах В. Гюго) сочетался с реалистической манерой воспроизведения сцен и картин народного или профессионального быта.

Лермонтов выбирает типично русскую незатейливую местность, Пензенскую губернию, как фон исторического действия. И этот художественный интерес к скромному русскому пейзажу вместе с сюжетом из эпохи Пугачева, вместе с увлечением юного писателя широкими картинами народного движения отражается в точном и тонком рисунке ландшафта, в характерном подборе историко-бытовых деталей (напр., при описании внутреннего убранства дома Палицына, при изображении помещичьей жизни, нравов дворни и т. п.), в социально-языковых различиях драматического диалога, иногда отзывающихся натуралистической фонографичностью.

Реализм изображения сказывается в типической наготе драматических сцен помещичьего и крестьянского быта. Тут нет стилизации, нет литературной изысканности. Тут — явный уклон к сатирической жанровой живописи, к «натуре», сближающий диалоги «Вадима» с соответствующими явлениями лермонтовских драм.

- 539 -

ИЛЛЮСТРАЦИИ К „КНЯЖНЕ МЕРИ“

Лист набросков М. Зичи, 1880-е гг.

Институт литературы, Ленинград

- 540 -

Вот диалог между помещиком Палицыным и его сыном при приближении отрядов Пугачева:

« — Нет ли у вас с собою кого-нибудь, на чью верность вы можете надеяться! — сказал быстро Юрий...

— Нет! нет! никого нет!..

— Фотька Атуев?..

— Я его сегодня прибил до полусмерти, каналью! —

— Терешка!..

— Он давно желал бы мне нож в бок за жену свою.... разбойники, антихристы!... О спаси меня! сын мой...

— Мы погибли! — молвил Юрий» (57).

Тяга к широкому реалистическому воспроизведению действительности обнаруживается и в стремлении охватить характеры действующих лиц в их внутренних противоречиях и контрастах, во всем многообразии их свойств и склонностей. «Я желал бы представить Юрия истинным героем, но что же мне делать, если он был таков же, как вы и я» (74).

На том же принципе покоится и тщательная социальная диференциация речи персонажей, принадлежащих к разным классам и группам общества (ср., напр., построение речей Юрия, Бориса Петровича Палицына, Федосея, приказчика, урядника Орленко, солдатки, Петрухи, нищих, казаков, ляхов и крестьян).

Понятно, что эта тривиально-бытовая сторона изображения должна была наложить свою печать и на язык повествования, приблизить его одним краем к живой народной русской речи с ее диалектными разновидностями.

Общий социально-диалектологический состав этого повествовательного языка, кроме фраз и синтаксических схем лирико-драматического стиля, восходивших отчасти к русской литературной традиции, — а в большей степени к западно-европейским литературным формам, — определяется широким и не вполне организованным использованием русской языковой стихии — как книжной, так и устной народной. Резкие колебания авторского тона связаны с быстрыми переходами от разных форм литературно-книжной речи к устно-бытовой в ее разных социальных, иногда даже «простонародных» вариантах. Напр.: «...она <галлерея> оканчивается обрывом или, лучше сказать, поворачивает вертикально вниз: должно надеяться на твердость ног своих, чтоб спрыгнуть туда; как ни говори две сажени не шутка» (68); «...наконец показался всадник, который мчался к нему во все лопатки» (72); «...и она прыгала и едва не целовала шершавые руки охотника» (81); «...под... веками, окруженными легкой коришневатой тенью» (79); «расхлопнуть дверь» (81); «надежда испарилась» (80); «толпа... расхлынулась» (94); «инде свод начал обсыпаться» (68).

В языке повествования иногда более ярко выступают «простонародные», поместно-областные слова, обычно идущие из южнорусских говоров, напр.: ветельник (40); «...два сусека, один из них с хлебом» (58); ср. в автографе: «привезти такую пугалу» (428) и др.

11

В начале 30-х годов назревает кризис русской романтической культуры. Происходит переоценка достижений романтизма. Постепенно отмирают формы «неистового» изображения. Напротив, расширяются

- 541 -

и преобразуются методы психологического раскрытия личности. Все острее и глубже внедряются в русскую литературу новые принципы пушкинского реализма. Под неотразимое влияние Пушкина попадает Гоголь.

В своей статье о картине Брюллова «Последний день Помпеи» Гоголь так писал о романтических приемах художественного изображения: «В них заря так тонко светлеет на небе, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени... Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целью и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что XIX век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, топорщится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец, обратится ко всему безъэффектному... В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполина; но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия»28.

Общий кризис романтической поэтики отражается и на Лермонтове. Не отказываясь от художественных ценностей романтизма, Лермонтов вступает на новый путь, на путь бытового психологического романа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Стиль лермонтовской прозы от «Вадима» до «Героя нашего времени» переживает сложную эволюцию. В нем заметно слабеет пристрастие к кричащим краскам «неистового» романтизма. Лермонтов освобождается от гипноза красивой риторической фразеологии. В его прозе сужается область применения эмоционально-прерывистого синтаксиса, восходящего к стилю романтической лирики. Из великих русских прозаиков 30-х годов Пушкин и Гоголь в равной мере влияют на направление творческой эволюции Лермонтова. Но реалистические искания Гоголя кажутся Лермонтову более родственными. Они были острее насыщены духом романтического отрицания и общественной сатиры. Увлечение «Невским проспектом» Гоголя сказывается в языке и стиле «Княгини Лиговской», в работе над которой принимал участие С. А. Раевский. Культивируемый Пушкиным метод национально-исторического реализма, свободного от неорганической примеси современного авторского субъективизма и направленного на широкое и вольное воссоздание духа и стиля разных культур и эпох, не вполне отвечал лермонтовскому представлению об «образе автора».

Но и путь Гоголя Лермонтову кажется односторонним. Лермонтова привлекает сатирический стиль психологической повести, разрабатываемой В. Ф. Одоевским (напр., в «Княжне Мими», в «Княжне Зизи», в «Пестрых сказках»). Однако мистический идеализм Одоевского и согласованные с ним формы фантастического изображения совсем чужды Лермонтову.

Лермонтов явно отходит и от романтической манеры Марлинского. Ап. Григорьев верно заметил, что ранний стиль Лермонтова находится

- 542 -

в тесной связи со стилем Марлинского и вместе с тем окончательно отменяет и вытесняет его. То, что так «дико бушевало» в претенциозном стиле Марлинского, частью совсем отброшено Лермонтовым, частью «сплочено могучею, властительною рукою художника».

Таким образом, в стиле Лермонтова намечаются смешение, сплав разнородных романтических тенденций с приемами психологического реализма.

Об этом неорганическом смешении реалистических и романтический форм выражения еще в 1830 г. писал И. В. Киреевский: «Такое борение двух начал: мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать их примирению»29.

2

Стиль «Княгини Лиговской» характеризуется большой сложностью. Элементы «неистовой» стилистики, идущей от французского романтизма, тут или ограничены и ослаблены или переосмыслены, преобразованы. Особенно заметны изменения в словаре и фразеологии. В выражении и изображении чувств совсем потускнели мелодраматические краски. Только на образ чиновника Красинского они ложатся несколько более густо, но совсем не с той напряженностью, как в «Вадиме». Напр.:

«— Милостивый государь, — голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его надулись, и губы побледнели: — милостивый государь!... вы меня обидели! — вы меня оскорбили смертельно» (121). «Он остановился, глаза его налились слезами и кровью...» (122).

Вокруг образа Красинского изредка мелькает и отвлеченно-романтическая фразеология: «В эту минуту пламеневшее лицо его было прекрасно как буря» (121).

От этой абстрактной, беспредметной романтической фразеологии, конечно, следует отличать отражения стихового стиля, которые очень сильны и в языке «Княгини Лиговской»: «По временам она еще всхлипывала, и грудь ее подымалась высоко, но это были последние волны, забытые на гладком море пролетевшим ураганом» (150).

Повествовательный стиль «Княгини Лиговской» включает в себя многие из тех элементов романтической речи, которые были характерны для «Вадима», но в ином соотношении и в ином окружении. Экспрессивный синтаксис, окрашенный колеблющимся, многоцветным личным тоном автора, продолжает играть большую роль в композиции повествования, но подвергается существенным изменениям. Прерывистые конструкции, отделяемые эмоциональными паузами (многоточиями), заметно сокращаются в составе повествования. Между тем функции их усложняются.

1) Прерывистые конструкции применяются лишь в тех местах, где внедрение «чужой речи» в авторский стиль принимает особенно острый, напряженный характер. Прерывистыми формами синтаксиса передается глубокое эмоциональное волнение персонажа. Напр.:

«С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям... перед ним человека за четыре мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки... лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули, — на Морскую! пошел... — Интересную карету заменила другая, может быть не менее интересная —

- 543 -

только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть... Княгиня сидела в ней» (124).

Формы прерывистого синтаксиса воспроизводят сложное событие, исполненное внешних коллизий и внутренней борьбы, отражают ритм переживаний самого действующего лица. Синтаксис тут является косвенным отражением чужой мысли и речи. Его строем символизируется внутреннее волнение героя, его восприятие. Напр.: «...несколько раз он пробовал следить за движениями неизвестной, чтоб разглядеть хоть глаз, хоть щечку; напрасно, — раз он так закинул голову назад, что мог бы видеть лоб и глаза... но как на зло ему огромная двойная трубка закрыла всю верхнюю часть ее лица... — у него заболела шея, — он рассердился и дал себе слово не смотреть больше на эту проклятую ложу... — первый акт кончился» (118).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“

Рисунок И. Репина, 1887 г.

Русский музей, ЛенинградВ иных случаях глубокая пауза обозначает смену одного субъектного плана речи другим. «Печорин à propos рассказал, как он сегодня у Вознесенского моста задавил какого-то франта, и умчался от погони............. Костюм франта в измятом картузе был описан, его несчастное положение на тротуаре также. Смеялись» (119); «...глаза ее беспокойно бегали кругом, стараясь открыть хоть еще одно знакомое лицо..... и упали на Лизавету Николавну.... узнав друг друга, соперницы очень ласково обменялись приветствиями......... (170).

2) Эмоциональные, прерывистые конструкции разнообразят течение повествовательного стиля, свидетельствуя о резких переменах авторского тона, о драматизации изложения. Повествователь становится в позу конферансье, комментирующего события или действия своих героев. Напр.: «Лизавета же Николавна.... о! знак восклицания...

- 544 -

погодите!.. теперь она взошла в свою спальну и кликнула горнишную, Марфушу... толстую, рябую девищу!... дурной знак!.... Я бы не желал, чтобы у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных...» (125).

3) Синтаксическая прерывистость повествования говорит об умолчаниях, о пропусках промежуточных сюжетных звеньев, создавая иллюзию глубокой психологической перспективы — и многозначительности субъективных сопереживаний автора. Напр.: «...бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих... напрасно: она более и более запутывается, — и наконец... увы...... за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже... одни мечты» (128).

«Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман — Марфуша вышла.... тишина воцарилась в комнате... книга выпала из рук печальной девушки» (126).

4) Наконец, прерывистый синтаксис может символизировать отсутствие внутренней связности в последовательном движении фраз, раздробленность самих воспроизводимых явлений или событий, которые выхватываются из потока жизни как наиболее типичные, характерные, но между которыми предполагается сложное жизненное движение. Тут Лермонтов, пользуясь художественными приемами пушкинской сдвинутой композиции, усиливает их экспрессивность графическим приемом многоточия. Напр.: «...в год она кончила курс французского языка..... и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла... танцовать она выучилась на детских балах.... романы она начала читать как только перестала учить склады.... и читала их удивительно скоро.... между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место — и стал жить открытее.... 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условный возраст этот не изменялся» (127).

Уже из этих иллюстраций видно, насколько значительны были перемены и в общем ритмико-синтаксическом рисунке лермонтовского повествования (сравнительно с патетической декламацией «Вадима»). Расстояние между языком повествователя и речью всех действующих лиц, даже высокого романтического строя, увеличивается. В повествовательном стиле синтаксические традиции стихового языка подвергаются ломке и преобразованию. Количество периодов, построенных по правилам анафорического нагнетания однородных частей и симметричной группировки элементов внутри синтаксического целого, явно сокращается. Происходит быстрое сближение повествовательного стиля с бытовой речью. Автор не допускает резких отклонений от норм языка «хорошего общества». Пушкинская работа над прозаическими стилями сказывалась в ограничении романтического «извития и плетения словес» даже у писателей, далеких от основных принципов пушкинской языковой реформы.

3

Повествовательный язык «Княгини Лиговской» гораздо сложнее, чем в «Вадиме». Прежде всего в композиции «Княгини Лиговской» рельефно выделяется стиль устно-бытового рассказа (или «сказа»). Он характеризуется более разговорной лексикой и более заметной примесью синтаксических конструкций живой устной речи с ее бытовыми интонациями.

- 545 -

Сближение повествования с живой речью предоставляет автору широкие возможности стилистического смешения литературно-книжного и устно-бытового языка. Экспрессия сказа разнообразнее, изменчивей и гибче, чем язык книжно-описательных отрезков повествования.

Открывается повесть канцелярски-деловой фразой: «В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни...». Со стремительной иронией она растворяется в потоке устно-бытового повествования: «...по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа народу, и между прочим шел один молодой чиновник». Рассказчик непринужденно обращается к своей аудитории, выступая на сцену как первое лицо: «...заметьте день и час, потому что в этот день и в этот час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы, — итак, по Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента». Этот метод устно-литературного сказа, разрывающего прямое изложение событий ироническими отступлениями, был типичен для гоголевской манеры 30-х годов. Но в творчестве Гоголя он проявляется более резко и непринужденно. Начало «Княгини Лиговской» по своему стилю напоминает зачин гоголевского «Носа» (напечатанного в № 3 пушкинского «Современника» за 1836 г.): «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цырюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: и кровь отворяют, — не выставлено ничего более), — цырюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано». Ср. начало гоголевской «Шинели» (напечатанной в 1842 г.): «В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий... Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник...».

Сравнение этих зачинов повестей говорит о том, что стиль Лермонтова лишь сближается с гоголевским стилем, но по существу остается в почтительном отдалении от него. Гоголевский слог в языке «Княгини Лиговской» не пестрит очень резкими синтаксическими переходами и изломами. Он лишен явных вульгаризмов и профессионализмов. Он далек от романтической риторики «Невского проспекта». Напр., описание бала в «Княгине Лиговской» построено по той же композиционной схеме, что и описание Невского проспекта в два часа дня у Гоголя («Невский проспект»). В языке Гоголя ироническая патетика изображения, окутывающего обманчивым лиризмом все низкое и комическое, рассекает повествование на размеренные строфы. При одинаковом зачине, при симметрии основных форм синтаксического построения эти строфы все же очень различны и по своему лексическому составу и по вариациям своего синтаксического стиля. «Все, что̀ вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и щегольских шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным

- 546 -

искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы! принадлежащие только одной иностранной коллегии... Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни...» и т. д. и т. д.

Гоголь рисует невскую панораму сначала как калейдоскоп движущихся предметов — частей человеческого тела и уборов, в образе которых метонимически представлены разные категории лиц петербургского среднего и высшего общества. Но неожиданно в тот же вещной ряд вдвигаются (с начала новой строфы) прямые обозначения лиц: «Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте!»30.

И весь цикл строф завершается обобщенной сентенцией, смыкающей конец картины с началом.

В стиле «Княгини Лиговской» нет той яркой игры лексических и грамматических, главным образом синтаксических, красок, как у Гоголя. Нет комического нагромождения эпитетов и определительных конструкций. Нет метонимического перемещения образов лиц и предметов; вообще нет романтического алогизма. Напротив, сама ирония Лермонтова заострена логически. Она неумолимо рассудочна. Лермонтовская лексика более отвлеченна. Она включает в себе элементы публицистического языка. Но гоголевский метод иронических присоединений и сопоставлений, общая композиционная схема связи параллельных синтаксических отрезков при посредстве одного и того же или синонимического зачина («тут было всё, что есть лучшего в Петербурге...»; «тут было пять или шесть доморощенных дипломатов...»; «тут могли бы вы также встретить...») извлечены из «Невского проспекта» Гоголя и воспроизведены Лермонтовым без всякой маскировки (ср., впрочем, также описание светского бала у Пушкина, в восьмой главе «Евгения Онегина», строфы XXIV—XXVI).

«...Тут было всё, что есть лучшего в Петербурге, два посланника, с их заморскою свитою, составленною из людей, говорящих очень хорошо по-французски (что впрочем вовсе неудивительно) и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах, несколько генералов и государственных людей, — один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу bluestockings и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах; тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля и утверждавших резко, что Россия государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в Царском Селе и даже в Парголове» (166—167).

Серия этих сатирических картин в «Княгине Лиговской» завершается обнажением гоголевского стиля:

«Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением

- 547 -

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЕ“

Рисунок В. Серова, 1890 г.

Русский музей, Ленинград

- 548 -

этого бала, как и всех возможных балов!... сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые на прокат из лавки... — я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете, судить о душе и уме женщины, протанцовав с нею мазурку, всё равно, что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью».

Здесь не только прерывистый, эмоционально приподнятый синтаксис (ср. в «Невском проспекте» Гоголя: «А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект»), но и контрастно-иронический параллелизм парных сопоставлений и соединений, мнимая беспорядочность и стройная согласованность перечисления, симметрия смежных синтаксических и фразеологических рядов, обобщающие комментарии и эпиграмматическая концовка — все это ведет к «Невскому проспекту» Гоголя.

Приемы выбора и подбора вещных деталей, приемы рисовки лиц и обстановки также свидетельствуют о приближении лермонтовского стиля к поэтике гоголевского натуризма. В «Княгине Лиговской» тщательно вырисовываются непривлекательные подробности костюма и внешности. См., напр., описание костюма и внешности чиновника Красинското: «...на нем был картуз неопределенной формы и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником» (109). Особенно показателен портрет горничной, набросанный в кричащих гоголевских тонах:

«Я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху...... такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья — приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ.... о, любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горнишная» (125—126).

В стиле «Княгини Лиговской» намечаются новые приемы рисовки лиц, носящие печать влияния то пушкинской, то гоголевской манеры. Таков, напр., прием портретного изображения, основанный на неожиданном, лишенном внешней последовательности, но характеристическом и остро ироническом перечислении свойств и действий персонажа. Этот стиль портрета от Пушкина (ср., напр., изображение бригадирши Лариной в «Евгении Онегине») переходит к Гоголю, который усложняет его комическим нагромождением бытовых деталей и придает ему черты романтического гротеска. Так, Гоголь иногда обнажает алогизм сочетания разных свойств характера, представляя шаблонную личность механическим конгломератом типических качеств и действий.

У Лермонтова этот стиль портрета иногда приобретает лаконическую точность фактически исчерпанного указания признаков. Отсюда — ослабленность

- 549 -

комической игры, но большая едкость сатирического воспроизведения. Достаточно сопоставить стиль гоголевской характеристики поручика Пирогова в «Невском проспекте» с лермонтовским портретом Горшенкова, «одного из характеристических лиц петербургского общества». У Лермонтова с пластической выразительностью и живописной точностью выписана наружность Горшенкова, между тем как у Гоголя изображение внешности Пирогова вовсе отсутствует. Длинный, остро, но как бы бессистемно подобранный перечень свойств Пирогова и вообще всех молодых людей его сорта Гоголем с внезапной резкостью обрывается. Автор иронически разоблачает потенциальную бесконечность такого перечня качеств: «Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно».

Лермонтовское портретное изображение не так многословно, как у Гоголя. Оно логически замкнуто. Лермонтов стремится к синтезу пушкинской и гоголевской манер портрета. Вот стиль портрета Горшенкова, основанный на пушкинском методе присоединительного перечисления, но гораздо более детализованный: «Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи в журналах, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб докончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко — он называл себя Горшенков»31.

В «Княгине Лиговской» использован и другой прием портретного изображения, еще более типичный для гоголевской манеры. Это — портрет, составленный из смеси чужих мнений. В этом стиле Лермонтов рисует Катерину Ивановну Негурову:

«Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа — женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; — добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи...... истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения... и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь — слушать певчих!..» (125).

Легко выделить в стиле «Княгини Лиговской» и более частные стилистические приемы, отражающие глубокую заинтересованность Лермонтова художественной манерой Гоголя. Таков, напр., воспринятый Гоголем от Пушкина, но комически заостренный прием неожиданной присоединительной сцепки слов разных грамматико-семантических категорий: