- 425 -

ЛЕРМОНТОВ В ИСТОРИИ РУССКОГО СТИХА

Статья Ивана Розанова

«Многих наук совершенство имеет свои пределы, но стихотворство иметь их не может».

Ломоносов

Русская стихотворная практика до сих пор использовала очень незначительную часть тех возможностей, которые мыслимы теоретически. Сила инерции, литературные традиции, облегчающие процесс творчества, но тормозящие выявление авторской индивидуальности, играют огромную роль даже у больших поэтов. Чем крупнее дарование поэта, чем успешнее преодолевает он устаревшие традиции, тем шире раздвигает он рамки общепринятого и дозволенного.

Стремление сказать что-то свое, что-то новое неотделимо у подлинного поэта от потребности сказать это как-то по-новому. Отсюда — непрерывное искание новых способов выражения, новых приемов стихотворной техники. Сами по себе эти искания еще не создают поэта, но без них немыслимо поэтическое творчество. Покорное следование готовым образцам, однообразие размеров, рифмовки и строфики всегда свидетельствует о скудости дарования.

Каждый крупный поэт непременно является в какой-то степени новатором не только по своей тематике, но и в стихотворной технике. Определить степень новаторства в стихотворной технике Лермонтова является задачей данного исследования. Стих Лермонтова изучался многими. Больше всего обращалось внимания на ритмику. Установлено наличие тех и иных размеров, систем рифмовки и т. д. Но важно не наличие тех или иных форм, а выяснение, что̀ именно из всего этого является характерным для Лермонтова. Только на фоне истории русского стиха могут выясниться и характерность лермонтовского стихотворства и степень его мастерства и новаторства.

История русского стиха никем еще не написана. Поэтому приходится ограничиться, на основе главным образом собственных наблюдений, краткой характеристикой тех явлений, которые имеют особенно существенное значение для определения оригинальности лермонтовского мастерства.

У каждого поэта свой ритм, но не в ритме оригинальность лермонтовского стиха. Андрей Белый, изучавший четырехстопный ямб русских поэтов, пришел к выводу, что лермонтовский ритм «соединяет как ритм Жуковского, так и ритм Пушкина... Два влияния, взаимно уравновешивающих друг друга, соединяются в нем в новое единство». Любопытно

- 426 -

сопоставить это с отзывом Андрея Белого о ритме Тютчева: «Тютчев вносит нечто совершенно новое в русский четырехстопный ямб».

О рифмах Лермонтова в Академическом издании его сочинений 1913 г. (V, 208) читаем: «Ранние стихотворения Лермонтова пестрят банальными, бедными и вообще неудачными рифмами; но далеко не всегда безукоризненна рифма и в произведениях последних годов!». Примеры якобы неудачных рифм, приводимые при этом (татарин — благодарен, думаю — угрюмую, росистым — свистом), доказывают как раз обратное: Лермонтов, как и следовало, руководился не начертанием слов, а их произношением. Конечно, у Лермонтова есть много рифм, которые не встречались у Пушкина, но за оригинальностью и новизной рифм он, повидимому, не гнался.

Своеобразие лермонтовского стиха гораздо ощутимее в его строфике и системах рифмовки, чем в самых рифмах. Поэтому при определении места Лермонтова в истории русского стиха надо начинать с рассмотрения систем его рифмовки и, отчасти, строфики. Этим вопросам и посвящена настоящая работа.

Власть традиций и сила инерции особенно заметно сказывались в наших системах рифмовки. В течение полутораста лет, вплоть до Ломоносова, русские стихотворцы и не подозревали, что можно пользоваться не только женскими рифмами. В одном рукописном руководстве к стихосложению, относящемся к первой половине XVIII в., читаем: «Рифмы не считаются хорошими, если последний слог или третий с конца имеют ударение», т. е. мужские и дактилические рифмы запрещались.

Реформатор русского стихосложения Ломоносов был реформатором и системы рифмовки. «Хотя до сего времени, — писал он, — только одни женские рифмы в российских стихах употребляемы были, а мужские и от третьего слога начинающиеся заказаны, однако сей заказ толь праведен в нашей версификации, так свойственен и природен, как ежели бы кто обеими ногами здоровому человеку всегда на одной ноге скакать велел». Указав далее, что исключительно женские рифмы пришли к нам из Польши, а польские рифмы только и могут быть женскими, потому что таково ударение во всех польских словах, кроме немногих односложных, Ломоносов далее говорит: «В нашем языке толь же довольно на последнем и третьем, коль на предкончаемом слоге силу имеющих, слов находится: то для чего нам оное богатство пренебрегать, без всякия причины самовольную нищету терпеть, и только одними женскими побрякивать, а мужских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставлять?..». «Российские стихи, — писал Ломоносов, — также кстати красно и свойственно сочетоваться могут, как и немецкие. Понеже мы мужские, женские и тригласные рифмы иметь можем, то услаждающая всегда человеческие чувства перемена, оные между собой перемешивать пристойно велит, что я почти во всех моих стихах и чинил».

Стихотворная практика Ломоносова оказалась гораздо у́же его теории. Он, усвоив себе чередование женских стихов с мужскими, только один раз отступил от этого своего обыкновения, написав одну оду со сплошными мужскими рифмами, и ни разу не использовал старой, доломоносовской рифмовки, где были только женские рифмы.

Несмотря на очень лестную характеристику «тригласных», т. е. дактилических, рифм, которым, по словам Ломоносова, присущи «устремление» и «высота», — а то и другое очень было бы уместно в одах, — ни одного

- 427 -

случая не только рекомендуемого им чередования тригласных рифм с другими, но и вообще ни одной дактилической рифмы у него нет.

Все это он, очевидно, предоставлял своим последователям; но последователи долгое время предпочитали итти по стопам Ломоносова, подражая его стихотворной практике, чем воспользоваться его указаниями о возможности разных систем рифмовки.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Литография с рисунка И. Астафьева, 1883 г.

Литературный музей, Москва«Ломоносов, — говорит Радищев, — уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул».

Огромный авторитет Ломоносова и необычайная для того времени распространенность его сочинений, — он был единственным поэтом, стихотворения которого уже в XVIII в. выдержали несколько изданий, — а главным образом отсутствие у большинства его последователей той дерзости, о которой говорит Радищев, чтобы «отшатнуться» от «хороших примеров» (от добра добра не ищут), — определили на долгое время основные приемы русских стихотворцев.

- 428 -

Очень медленно и с большим запозданием получали права гражданства в русской стихотворной практике сплошные мужские рифмы, только однажды использованные Ломоносовым, и еще медленнее дактилические рифмы, которые он только рекомендовал, и сплошные женские, от которых он отталкивался.

В этом обогащении русского стиха новыми системами рифмовки, в освобождении от «самовольной нищеты» Лермонтову принадлежит довольно заметная и почетная роль.

I. ЛЕРМОНТОВСКИЙ ЯМБ

«Этот четырехстопный ямб с одними мужскими окончаниями, как в „Шильонском узнике“, звучит отрывисто, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное, однообразное падение его удивительно гармонирует с сосредоточенным чувством...».

Белинский

Идейная насыщенность и лирическая напряженность лермонтовского творчества не могли не отразиться и на стиховых формах Лермонтова. Своеобразие лермонтовской рифмовки раньше всего и ярче всего проявилось в тяготении к сплошным мужским рифмам. В связи с этим четырехстопный ямб у Лермонтова зазвучал по-новому. Этот размер, начатый Ломоносовым, подхваченный Державиным и доведенный до небывалого совершенства Пушкиным, у подражателей Пушкина стал шаблоном, творчеством по линии наименьшего сопротивления.

Лермонтов немало упражнялся в нем, сохраняя часто обычную пушкинскую форму четверостишия и чередование женских и мужских рифм, или наоборот.

Но уже в 1829 г., в стихотворении «Он не красив, он не высок», он дает оригинальную сплошную мужскую рифмовку, и притом с внутренними рифмами:

Везде один, / природы сын,

Не знал он друга меж людей:

Так бури ток / сухой листок

Мчит жертвой посреди степей!..В 1830 г. Лермонтов пишет много стихотворений такими формами ямба, каких еще не было у Пушкина: четырехстопным или пятистопным со сплошными мужскими рифмами1. Рифмы идут или чередуясь или попарно. Пятистопный ямб с такими рифмами Лермонтов впоследствии оставил, но четырехстопный разрабатывал и в зрелый период своей деятельности. Высшие достижения его в этой области — стихотворение «Завещание» («Наедине с тобою, брат») и поэма «Мцыри». Оба произведения 1840 г. Восхищение Белинского четырехстопным лермонтовским ямбом вызвано поэмой «Мцыри».

Сплошные мужские рифмы до Лермонтова встречались довольно редко. Своеобразие Лермонтова выяснить тут можно только на фоне истории такой рифмовки.

Первый пример, и пример блестящий, дал Ломоносов в своем знаменитом «Вечернем размышлении при случае великого северного сияния» (1743). Ода состоит из шестистиший с рифмовкой ababcc:

- 429 -

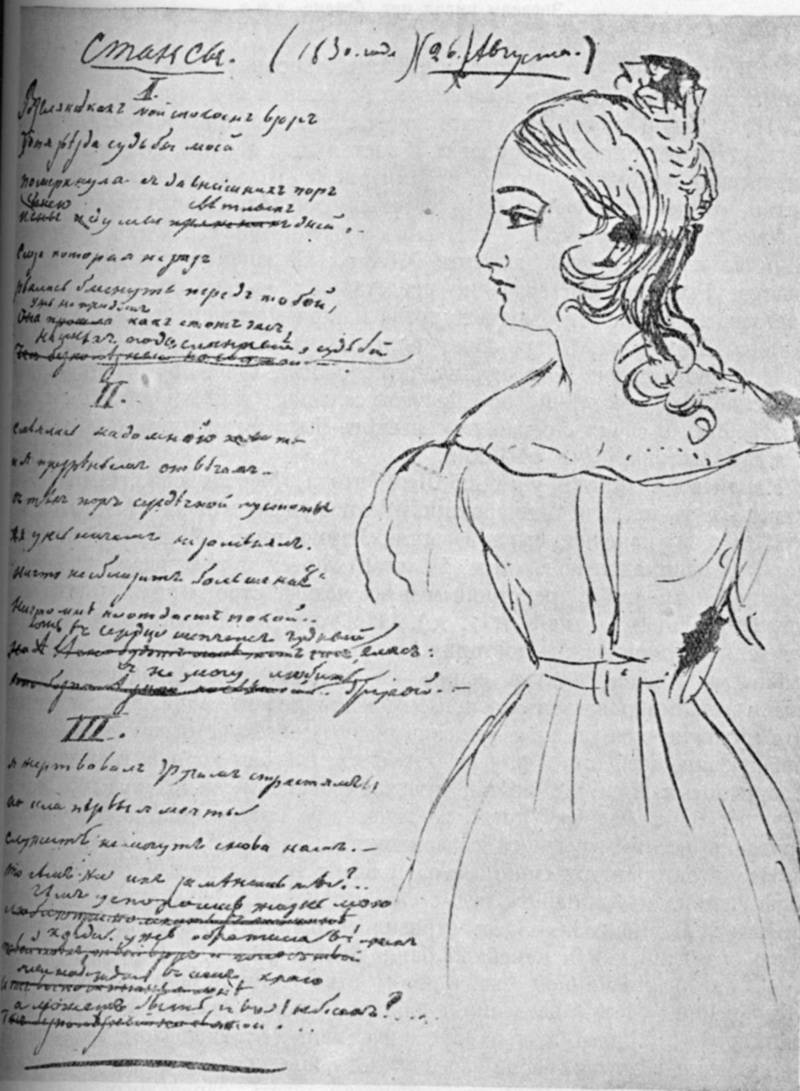

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА „СТАНСЫ“

С ЗАРИСОВКОЙ Е. А. СУШКОВОЙ-ХВОСТОВОЙ

Институт литературы, Ленинград

- 430 -

Лице свое скрывает день,

Поля покрыла влажна ночь,

Взошла на горы чорна тень,

Лучи от нас прогнала прочь.

Открылась бездна звезд полна:

Звездам числа нет, бездне дна.У Ломоносова — это единственное стихотворение со сплошными мужскими рифмами. Пример Ломоносова не вызвал подражаний, и в поэзии XVIII в. такой способ рифмовки почти совсем не применялся. Державин пользуется им только в припевах к застольным песням, да отчасти в драматических произведениях, а у Дмитриева его совсем нет. Вполне понятно, что нет его и у Радищева, который вообще восставал против засилия рифм. Такое же отсутствие сплошных мужских рифм наблюдается у большинства поэтов первой четверти XIX в.: Батюшкова, Гнедича, Веневитинова, Рылеева. Исключение представляли только те поэты, которые брались за разработку модного тогда жанра «русской песни». У Митрофанова, Шаликова, Остолопова, Филимонова можно найти по одной или по две такие песни. Это одиннадцатисложный хорей (5½ стоп) с парной мужской рифмовкой. Автор «Досугов сельского жителя», Ф. Слепушкин, употреблял в своих описаниях сельского быта пятнадцатисложный хорей с мужскими парными рифмами.

Наконец, в книге учителя Лермонтова, Мерзлякова, «Песни и романсы» пять песен и один романс имеют мужские рифмы. Книга вышла в 1830 г. и, конечно, была известна Лермонтову. Мерзляков эти песни написал одиннадцатисложным (5½ стоп) хореем, в романсе же чередуются шестистопный ямб с трехстопным и все четные строки кончаются на одну рифму («в ней», «с ней» и т. д.). Ни того, ни другого размера своего учителя Лермонтов не повторил.

Почему именно в этом жанре — в подражаниях народным песням — стали культивироваться сплошные мужские рифмы, объяснить можно тем, что мужские окончания и мужские рифмы совсем не редки были в народной поэзии, особенно в плясовых песнях, где они хорошо гармонировали с притоптываньем, но поэты, культивировавшие жанр «русской песни», отдавая дань модному тогда элегическому настроению, обычно писали «русские песни» грустного содержания.

Не от авторов «русских песен» и не от изобразителей сельского быта Слепушкина и Алипанова ведут свое происхождение сплошные мужские рифмы у Лермонтова. Здесь отразилось раннее его знакомство в оригинале с английской и немецкой балладной лирикой, а в русской литературе предшественником его в этом отношении и многих других был Жуковский. Честь введения в обиход русской поэзии сплошных мужских рифм, помимо жанра «русской песни», принадлежит этому поэту. И произошло это примерно через 80 лет после первого опыта Ломоносова. Жуковский в 1820—1822 гг. напечатал шесть переводных баллад (из Уланда, Гёте, Вальтер-Скотта) с такой рифмовкой. Эти баллады можно отнести к трем типам строфики: 1) четырехстопный ямб, чередующийся с трехстопным с перекрестной рифмовкой; 2) четырехстопный амфибрахий с рифмовкой попарно; 3) четырехстопный анапест, чередующийся с трехстопным с перекрестной рифмовкой. Рифмы во всех трех типах только мужские.

Все эти баллады вызвали ряд подражаний.

- 431 -

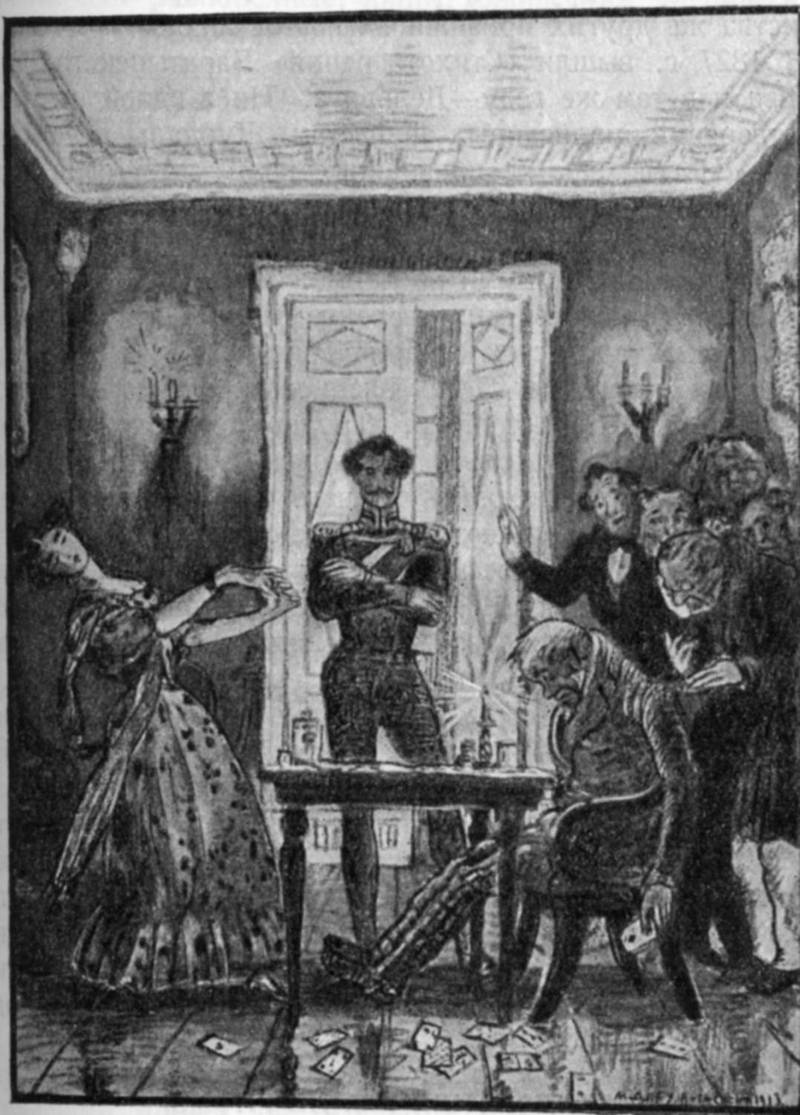

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ТАМБОВСКОЙ КАЗНАЧЕЙШЕ“

Картина маслом В. Тропинина, 1841 г.

Третьяковская галлерея, Москва

- 432 -

Пушкин начал пользоваться сплошной мужской рифмовкой после Жуковского. Если не считать стихотворных шуток, вроде «Мне изюм нейдет на ум» и т. д., и черновых набросков, то у Пушкина всего только пять стихотворений написаны с такой рифмовкой. Они сводятся к трем типам: 1) четырехстопный амфибрахий с парной рифмовкой: «Черная шаль», «Узник» — строфа заимствована у Жуковского; 2) исключительная по оригинальности и по красоте строфа «Обвала», повторенная в «Эхо»; 3) шестистишие «Не дай мне бог сойти с ума» с рифмовкой aabccb. Третий и шестой стих — трехстопный ямб, остальные — четырехстопный.

Громадный успех имел перевод Жуковским поэмы Байрона «Шильонский узник» (1821). В переводе сохранен размер оригинала — четырехстопный ямб с мужской рифмовкой. Позднее, в 1832 г., Жуковский дал еще один тип строфики со сплошными мужскими рифмами в переводе баллады Уланда «Рыцарь Роллон» — пятистопный дактиль.

Вслед за Жуковским и Пушкиным и другие начали писать стихи со сплошными мужскими рифмами. Особенно много писал очень популярный в свое время Иван Козлов. В книгу его «Стихотворений» 1828 г. вошло десять таких произведений, почти исключительно переводных. В конце 20-х годов все чаще стали появляться в журналах строфы начинающих поэтов с мужскими рифмами. Лермонтов не мог не знать по крайней мере двух таких произведений Полежаева: «Валтасар» («Московский Вестник» 1829) и «Песнь пленного ирокезца» («Галатея» 1829). Большой интерес к сплошным мужским рифмам проявил и Тютчев. В этом отношении он не уступает даже Козлову. У Козлова в течение всей его литературной деятельности можно отметить не менее 19 таких произведений, у Тютчева, также за всю его деятельность, —20. Меньше у Полежаева — 14, у других еще меньше.

На этом фоне особенно бросается в глаза увлечение Лермонтова мужскими рифмами. Вот подсчет всего наличия лирических его произведений со сплошными мужскими рифмами2: 1829 г. — 2, 1830 г. — 37, 1831 г. — 20, 1830—1831 гг. — 13, 1832 г. — 7, 1836 г. — 1, 1840 г. — 2, 1841 г. — 1, итого 83 лирических стихотворения. Если прибавить 6 поэм (четыре из них относятся к 1830 г.: «Джюлио», «Литвинка», «Исповедь», «Последний сын вольности»; одна к 1835—1836 гг. — «Боярин Орша»; одна к 1840 г. — «Мцыри») и пародию «Югельский барон», написанную вместе с В. Анненковой, то получится общее число — 90. Такого числа не наберется ни у какого другого русского поэта.

Из этих 90 произведений 12 написаны трехсложными размерами (о них речь будет в следующей главе), а остальные, т. е. 78 произведений, представляют собой разные виды ямба.

Поражают разнообразие и большая самостоятельность лермонтовской строфики. От Жуковского он унаследовал только два типа ямба. На первом месте по степени важности надо поставить влияние «Шильонского узника».

В связи с характером английского языка и обилием в нем односложных слов мужские рифмы очень свойственны английской поэзии. Байрон в «Шильонском узнике» не очень придерживался парной рифмовки: местами он дает перекрестные рифмы, кое-где получается не двойная, а тройная рифма. Жуковский же строго выдержал везде парную рифмовку. Так же строго выдержал ее Подолинский в своей поэме «Нищий» (1830).

- 433 -

Лермонтов в своих поэмах 1828 и 1829 гг. еще не прибегал к мужской рифмовке, но в 1830 г. все поэмы, кроме только начатой и брошенной «Две невольницы», он пишет мужскими рифмами. Поэма «Джюлио» написана пятистопным ямбом с парной, а во многих местах с тройной рифмовкой, напр.:

Как часто, мучим жаждой огневой,

Я утолить ее не мог водой

Задохшейся и теплой и гнилой...

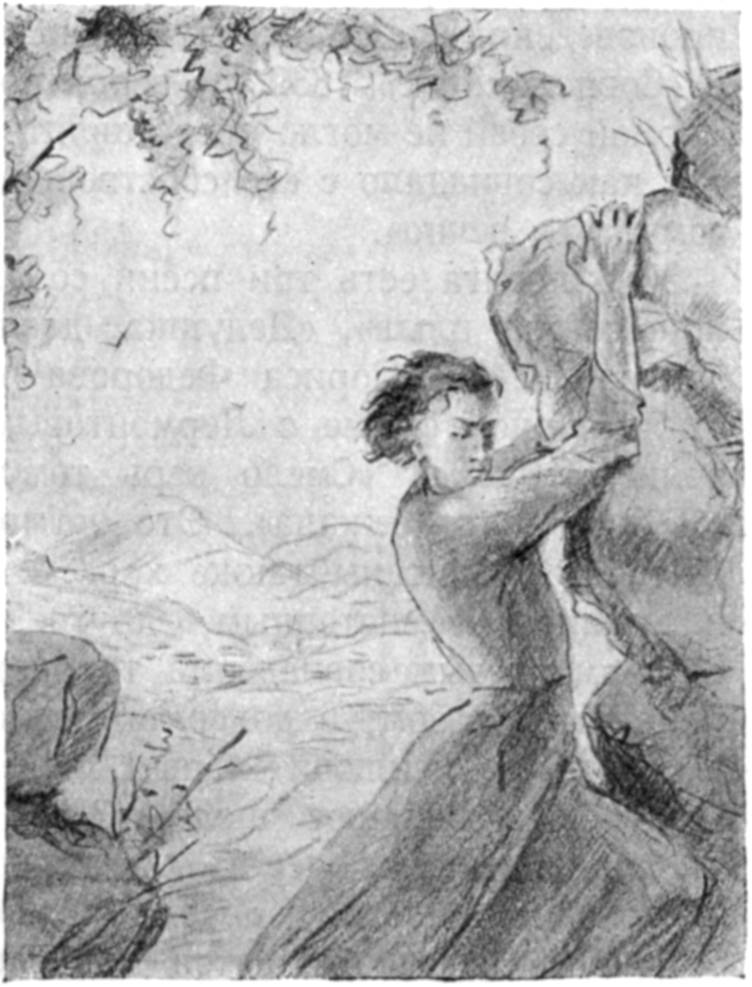

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БОЯРИНУ

ОРШЕ“

Рисунок А. Волкова, 1853 г.

Литературный музей, МоскваПозднее Лермонтов признавался: «Я без ума от тройственных созвучий». Это пристрастие видно уже в поэмах 1830 г. В следующей поэме — «Литвинка» тот же пятистопный ямб, но Лермонтов везде строго выдерживает парную рифмовку, как в «Шильонском узнике» в переводе Жуковского. В третьей поэме — «Исповедь» мы имеем первоначальный набросок того же замысла, который в конце концов воплотился в поэму «Мцыри». Некоторые строки перенесены были буквально:

Ты слушать исповедь мою

Сюда пришел — благодарю...В четвертой поэме 1830 г., также написанной четырехстопным ямбом, — «Последний сын вольности» Лермонтов практикует вольное чередование мужских рифм. В его поэмах 1831—1834 гг. мы не находим уже сплошных мужских рифм, но он возвращается к ним в «Боярине Орше» (1835—1836), где стих формально уже не отличается от «Мцыри», только менее эмоционален и напряжен. Размером «Мцыри» написаны четыре лирических стихотворения Лермонтова 1830—1832 гг.

Очень мало, только два раза, использовал Лермонтов модную тогда строфу баллады «Гаральд», переведенной Жуковским в 1816 г. из Уланда:

- 434 -

Перед дружиной на коне

Гаральд, боец седой,

При свете полныя луны

Въезжает в лес густой...Такое же чередование четырехстопного ямба с трехстопным представляет и вольный перевод Жуковского из Гёте «Рыбак» (1818).

Строфа «Гаральда» и «Рыбака» была вскоре затем целым рядом поэтов повторена. В «Стихотворениях Козлова» 1828 г. целых четыре стихотворения (из Байрона, Т. Мура и др.) написаны этим же размером. Более оригинально зазвучал тот же размер у Дельвига — «Прекрасный день, счастливый день» и «Когда, душа, просилась ты» и у Баратынского — «Взгляни на лик холодный сей».

Прекрасный день, счастливый день!

И солнце и любовь!

С нагих полей сбежала тень,

Светлеет сердце вновь.Благодаря резким цезурам в первой и третьей строках стих звучит иначе, чем в «Гаральде» Жуковского. Пушкин был в восторге от этого стихотворения Дельвига. Самое стихосложение, по замечанию Пушкина (см. «Воспоминания» А. П. Керн), удивительно верно передает чистое и светлое чувство любви. Совсем иначе у Лермонтова. В его балладе «Могила бойца» больше близости к «Гаральду»:

Он спит последним сном давно,

Он спит последним сном,

Над ним бугор насыпан был,

Зеленый дёрн кругом...Тот же размер в стихотворении «Вечер» («Когда садится алый день»), но в балладе «Гость» Лермонтов дает другую строфу: шестистишие.

Кларису юноша любил,

Давно тому назад.

Он сердце девы получил;

А сердце — лучший клад.

Уж громкий колокол гудёт,

А в церкви поп с венцами ждет...Здесь еще очень чувствуется Жуковский. Но совершенно по-лермонтовски звучит прекрасное стихотворение 1831 г. «У ног других не забывал». Оно состоит из трех восьмистиший, где восьмые строки тождественны: люблю, люблю одну...

У ног других не забывал

Я взор твоих очей;

Любя других, я лишь страдал

Любовью прежних дней;

Так память, демон-властелин,

Всё будит старину,

И я твержу один, один:

Люблю, люблю одну! —Четыре раза Лермонтов дает чередование четырехстопного ямба с трехстопным, но только один раз повторяется, повторяя в то же время строфику баллады Жуковского «Гаральд».

Чаще всего Лермонтов пользуется сплошной мужской рифмовкой в четырехстопном ямбе, затем в пятистопном. В первом случае чаще всего

- 435 -

мы имеем четверостишие с чередующимися рифмами, реже двустишия с парной рифмовкой. Наоборот, в пятистопном ямбе чаще двустишия с парной рифмовкой, реже четверостишия с чередованием рифм. По годам это распределяется так:

Четырехст.

ямб ababЧетырехст.

ямб aabbПятистопн.

ямб ababПятистопн.

ямб aabbВсего

1829

—

—

—

—

—

1830

14

1

—

10

25

1831

4

3

2

1

10

1830—1831

1

—

—

—

1

1832

—

l

—

2

3

Итого

19

5

2

13

39

Другие строфические виды ямбов со сплошными мужскими рифмами встречаются у Лермонтова в единичных случаях.

Стихотворение 1829 г. «Он не красив, он не высок», которое благодаря внутренним рифмам имеет рифмовку aabccb или abbacc, в эту таблицу не включено.

Перечислю стихотворения, включенные в эту таблицу.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ТАМБОВСКОЙ КАЗНАЧЕЙШЕ“

Рисунок К. Флавицкого, 1862 г.

Русский музей, Ленинград

- 436 -

1830 г. 1. На жизнь надеяться страшась

Живу, как камень меж камней...2. Прости! коль могут к небесам

Взлетать молитвы о других...3. Посвящение.

Прими, прими, мой грустный труд

И, если можешь, плачь над ним...4. Посвящение.

Тебе я некогда вверял

Души взволнованной мечты...5. Все тихо — полная луна

Блестит меж ветел над прудом...6. Песнь барда.

Я долго был в чужой стране,

Дружин Днепра седой певец...7. Вблизи тебя до этих пор

Я не слыхал в груди огня.8. Чума в Саратове.

Чума явилась в наш предел;

Хоть страхом сердце стеснено...9. Плачь! плачь! Израиля народ,

Ты потерял звезду свою...10. Стансы.

Взгляни, как мой спокоен взор,

Хотя звезда судьбы моей...11. Ночь.

Один я в тишине ночной;

Свеча сгоревшая трещит...12. Когда к тебе молвы рассказ

Мое названье принесет...13. Передо мной лежит листок

Совсем ничтожный для других...14. 30 июля (Париж) 1830 года.

Ты мог быть лучшим королем,

Ты не хотел...1831 г. 15. Надежда.

Есть птички рая у меня.

На кипарисе молодом...16. Метель шумит и снег валит,

Но сквозь шум ветра дальний звон...17. Пора уснуть последним сном,

Довольно в мире пожил я...18. Я не люблю тебя; страстей

И мук умчался прежний сон...1830—1831 гг. 19. Не медли в дальней стороне,

Молю, мой друг, спеши сюда.Иная рифмовка, как видно уже по первым двум строкам, в нижеследующих стихотворениях:

1830 г. 1. Отрывок.

Приметив юной девы грудь,

Судьбой случайной, как-нибудь...

- 437 -

1831 г. 2. Пусть я кого-нибудь люблю:

Любовь не красит жизнь мою.3. Как дух отчаянья и зла

Мою ты душу обняла...4. Есть у меня твой силуэт,

Мне мил его печальный цвет...1832 г. 5. Люблю я цепи синих гор,

Когда, как южный метеор...

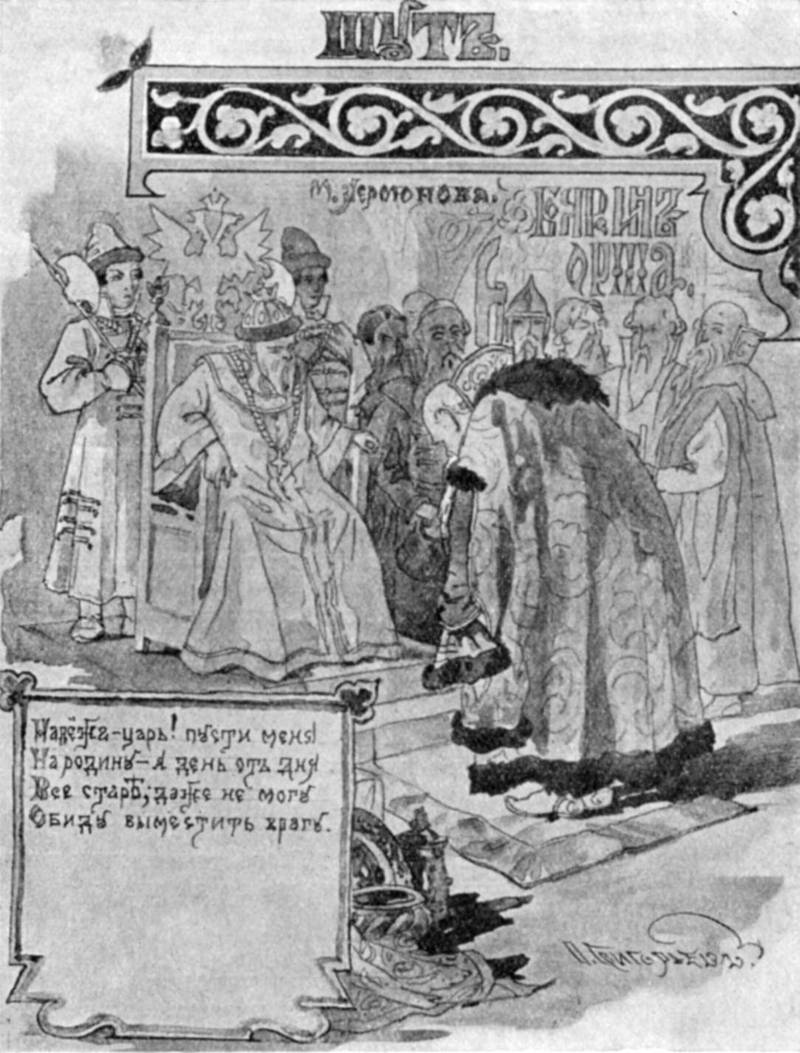

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БОЯРИНУ ОРШЕ“

Акварель П. Григорьева

для обложки журнала „Шут“, 1897 г.

Литературный музей, МоскваКроме простейших видов строфики, четверостиший или двустиший, были и более сложные, напр., оригинальное шестистишие с тройственными созвучиями:

Когда бы встретил я в раю

На третьем небе образ твой,

Он душу бы пленил мою

Своей небесной красотой;

И я б в тот миг (не утаю)

Забыл о радости земной...Этот опыт перекликается с рифмами песни рыбки в поэме «Мцыри».

Для пятистопного ямба, в отличие от четырехстопного, Лермонтов считает наиболее удобной парную рифмовку, т. е. форму двустиший.

- 438 -

1830 г. 1. Звезда.

Светись, светись, далекая звезда,

Чтоб я в ночи встречал тебя всегда...2. Вечер после дождя.

Гляжу в окно: уж гаснет небосклон.

Прощальный луч на вышине колонн...3. Наполеон.

В неверный час, меж днем и темнотой,

Когда туман синеет над водой...4. Очи NN.

Нет смерти здесь; и сердце вторит нет;

Для смерти слишком весел этот свет.5. Утро на Кавказе.

Светает — вьется дикой пеленой

Вокруг лесистых гор туман ночной...6. Прости, мой друг!.. как призрак я лечу

В далекий край: печали я ищу...7. В Воскресенске.

Оставленная пу́стынь предо мной

Белеется вечернею порой...8. Ночь.

Темно. Все спит. Лишь только жук ночной

Жужжа в долине пролетит порой...9. Кладбище.

Вчера до самой ночи просидел

Я на кладбище, все смотрел, смотрел...10. Предсказание.

Настанет год. России черный год,

Когда царей корона упадет...1831 г. 11. Портрет.

Взгляни на этот лик; искусством он

Небрежно на холсте изображен...1830—1831 гг. 12. Сон.

Я видел сон: прохладный гаснул день,

От дома длинная ложилась тень...13. Смерть.

Оборвана цепь жизни молодой,

Окончен путь, бил час, пора домой...Гораздо меньше четверостиший пятистопного ямба с чередованием рифм. Очевидно, Лермонтов считал, что здесь получаются слишком большие расстояния между созвучиями и рифмы плохо ощущаются; недаром строки шестистопного ямба, как правило, рифмуются попарно.

К 1831 г. относятся два случая пятистопного ямба с чередованием мужских рифм:

1. Кто видел Кремль в час утра золотой,

Когда лежит над городом туман...

- 439 -

2. О, не скрывай! ты плакала об нём —

И я его люблю; он заслужил...Первое состоит из одного четверостишия и, вероятно, не закончено, второе — из двух.

Другие типы — шестистишие с чередованием ababcc: «Итак, прощай! впервые этот звук» (1830), «Не смейся, друг, над жертвою страстей» (1830—1831); восьмистишие с рифмовкой abababcc (октава) — 4 случая: «Зачем семьи родной безвестный круг» (1830), «Бульвар» (1830), «Чума» (1830), «Арфа» (1830—1831); восьмистишие с рифмовкой ababccdd — 5 случаев: «Моя душа, я помню, с детских лет» («1831 г. июня 11-го»), «Я видел тень блаженства, но вполне...» (1831), «Ты слишком для невинности мила» (1831), «Склонись ко мне, красавец молодой» (1832), «Она была прекрасна как мечта» (1832) и, наконец, десятистишие, состоящее из двух четверостиший с перекрестными рифмами плюс два дополнительных стиха, рифмующих между собой; таков один случай: «Блистая пробегают облака» («7 августа 1831 г.»).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ „ТРИ ПАЛЬМЫ“

Рисунок И. Репина, 1884 г.

Витебский музейВсе это стихотворения с равностопными строками. Добавление хотя бы одной строки, более короткой, сразу оживляет размер и вносит элемент мелодичности. Таков один пример, относящийся к последнему году увлечения Лермонтова сплошными мужскими рифмами (1832), — «Прощание».

Не уезжай, лезгинец молодой;

Зачем спешить на родину свою? —

Твой конь устал, в горах туман сырой;

А здесь тебе и кровля и покой —

И я тебя люблю!..

- 440 -

Таким образом, один только пятистопный ямб со сплошными мужскими рифмами дает у юноши-Лермонтова на 28 стихотворений 7 разных типов. Ни одного из шедевров Лермонтова мы тут не находим, и характерно, что после 1832 г. Лермонтов ни разу ни к одному из этих типов не возвращается.

Два раза встречается двухстопный ямб с перекрестными мужскими рифмами:

Прости, прости!

О сколько мук

Произвести

Сей может звук.То же в стихотворении «Звезда» («Вверху одна...»).

Трехстопный ямб ни разу не встречается3, но шестистопный (тоже два случая) имеет постоянную цезуру после третьей стопы и для слуха может восприниматься как трехстопный ямб с нерифмующимися нечетными строками. Так в стихотворении 1830—1831 гг. «Я видел раз ее в веселом вихре бала» и еще более удачном «Романсе» 1832 г.

Стояла серая скала / на берегу морском;

Однажды на чело ее / слетел небесный гром.Каждая половина стиха может восприниматься как отдельный стих и графически могла бы быть изображена так (цитирую из продолжения):

Вновь двум утесам не сойтись, —

Но всё они хранят

Союза прежнего следы,

Глубоких трещин ряд.Вольной рифмовки, т. е. совмещения в одном лирическом произведении перекрестных рифм с опоясными и смежными, юный Лермонтов, в отличие от Пушкина, вообще не долюбливает. Исключение — два стихотворения 1830 г.: «Кавказу» и «Гроза шумит в морях с конца в конец». Первое — четырехстопный ямб, второе — пятистопный.

Обращает на себя внимание, что Лермонтов не написал со сплошными мужскими рифмами ни одного полного стихотворения хореем, в отличие от некоторых своих современников, напр., от Полежаева; ямб он исчерпал как никто другой. В период зрелого творчества, т. е. начиная с 1836 г., он не так уж увлечен мужскими рифмами, как в 1830—1831 гг., но несколько шедевров — «Русалка», «Портрет» и поэма «Мцыри» — сто́ят всех прежних его увлечений. О «Русалке» речь еще будет впереди; относительно же «Портрета» и «Завещания» (оба относятся к 1840 г.) можно сказать, что «Портрет» — оглядка на прошлое творчество. Оно явилось окончательной обработкой нескольких юношеских стихотворений. «Завещание» («Наедине с тобою, брат») — наоборот: это шаги в новом направлении. По этому стихотворению можно предполагать, как развивалась бы его лирика в дальнейшем.

Из мелких стихотворений Лермонтова, написанных мужскими рифмами четырехстопным ямбом, всего замечательнее бесспорно его «Завещание» (1840), где поэту удалось с предельным мастерством использовать разговорную природу ямба. Замечательны простота и правдивость лексики и синтаксиса: все эти «да что ж?», «ну кто бы ни спросил», «сказать по правде» — игра созвучиями типа «очень — озабочен», как это бывает и в разговорной речи.

- 441 -

II. ТРЕХСЛОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ С МУЖСКИМИ РИФМАМИ

«Трехсложные стопы... гораздо естественнее в русском языке, чем ямб и хорей».

Чернышевский

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ „ПРОРОК“

Рисунок И. Репина, 1890 г.

Третьяковская галлерея, МоскваТрехсложные размеры с мужскими рифмами введены были в обиход русской поэзии Жуковским. Относительно амфибрахия следует заметить, что он вообще, с какой бы то ни было рифмовкой, до Батюшкова и Жуковского не был в употреблении. Ломоносов совсем не предполагал возможности существования в русской поэзии амфибрахия. И долгое время наши теории словесности, вроде, например, популярного в XVIII в. учебника Аполлоса, игнорировали этот размер. Даже в знаменитом «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова, вышедшем в 1821 г., т. е. когда Батюшков и Жуковский уже дали удачные примеры амфибрахия и вслед за Жуковским Пушкин написал этим размером сразу получившую необычайную популярность «Черную шаль», составитель словаря упоминает о стопе «амфибрахий» у древних греков, но ничего не говорит о существовании у нас амфибрахических стихов. Практика обгоняла теорию. Востоков указывал, что первым дал у нас образец амфибрахия Мерзляков в своих переводах с древнегреческого в 1809 г., но Востоков ошибался. Первые амфибрахии появились уже у Сумарокова, но они прошли бесследно для последующих поэтов. Переводы Мерзлякова с древнегреческого имели скорее экспериментальное, чем поэтическое значение. Гораздо музыкальнее были амфибрахии у Батюшкова,

- 442 -

давшего (до 1814 г.) вольный перевод из итальянского поэта Касти «Радость», где рифмованные стихи переведены без рифм, а только с дактилическими окончаниями.

Любимца Кипридина

И миртом и розами

Венчайте, о юноши,

И девы стыдливые!Об этих стихах Пушкин отозвался с похвалой: «Вот батюшковская гармония».

В «Опытах» Батюшкова (1817), кроме этого стихотворения, помещен также перевод с французского из Мильвуа «Гезиод и Омер — соперники». Размер в этой элегии меняется; вначале (первые 22 стиха) мы находим амфибрахий:

Народы как волны в Халкиду текли,

Народы счастливой Эллады!

Там сильный владыка над прахом отца,

Оконча печальны обряды,

Ристалище славы бойцам отверзал.И об этой элегии Пушкин отозвался сочувственно: «Вся элегия превосходна — жаль, что перевод». Этот размер повторен был Пушкиным в «Песне о вещем Олеге», но четверостишие было заменено шестистишием, добавлены были две строки, рифмующие между собой.

В той же книге «Опытов» есть еще один пример амфибрахия — «Песнь Гаральда смелого»:

Мы, други, летали по бурным морям,

От родины милой летали далеко!..Здесь очень оригинальная строфа — девятистишие с рифмовкой abbacdcde. Девятый стих ни с чем не рифмует, он другого размера и, повторяясь в каждой строфе, является, в сущности, припевом. Здесь вместо амфибрахия ямб:

А дева русская Гаральда презирает.

Как правило, очень оригинальные строфы (напр., «Обвал» Пушкина) не вызывают подражания. Повторения такой строфы я нигде не видал4.

Перехожу к Жуковскому. В его «Стихотворениях», изданных в 1818 г., уже целых девять стихотворений, написанных амфибрахием. Особым новшеством было введение сплошных мужских рифм в некоторых из них.

Хронологически первой была баллада Уланда «Мщение», переведенная в 1816 г., напечатанная в 1820 г. в журнале «Невский Зритель», потом вошедшая в трехтомное собрание «Стихотворений» В. Жуковского (1824):

Изменой слуга паладина убил:

Убийце завиден сан рыцаря был.

Свершилось убийство ночною порой,

И труп поглощен был глубокой рекой.Тем же размером, с той же парной рифмовкой переведена была Жуковским баллада Уланда «Три песни» (1816):

Споет ли мне песню веселую скальд?

Спросил, озираясь, могущий Освальд.

И скальд выступает на царскую речь,

Под мышкою арфа, за поясом меч...

- 443 -

В оригинале нет ни «Освальда», ни «скальда», появившихся у Жуковского, вероятно, ради звучности рифм. И система рифмовки в оригинале другая — за двумя мужскими рифмами идут две женские:

In der hohen Hal’ sass König Sifrid:

«Ihr Harfner! wer weiss mir das schönste Lied?».

Und ein Jüngling trat aus der Schaar behende,

Die Harf’ in der Hand, das Schwert an der Lende.Очевидно, парная рифмовка баллады «Мщение» так полюбилась переводчику, что он также двустишиями с мужскими рифмами заменил четверостишия «Трех песен» Уланда.

В 1818 г. Жуковский тем же размером переводит «Лесного царя» Гёте. Во всех трех случаях Жуковский выровнял немецкий стих в правильный амфибрахий; там, где в оригинале были перебои (немецкий дольник), —

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind, —у Жуковского правильный четырехстопный усеченный амфибрахий:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СТИХОТВОРЕНИЮ „ПРОРОК“

Рисунок И. Репина, 1890 г.

Частное собрание, МоскваПереводы эти имели успех, особенно «Лесной царь», и вскоре стали появляться баллады, написанные тем же размером. Таковы знаменитая «Черная шаль» Пушкина и его же «Узник» («Сижу за решеткой в темнице сырой») и четыре стихотворения Ивана Козлова.

К Альпам

(с французского).Оплот неприступный гранитных холмов,

В державном величьи, с рожденья веков...

- 444 -

Еврейская мелодия

(из Байрона).

Бессонного солнца в тумане луна,

Горишь ты далеко, грустна и бледна...Ирландская мелодия

(из Т. Мура).

Луч ясный играет на светлых водах,

Но тьма под сияньем и холод в волнах...Романс

(из Мура).

Есть тихая роща у быстрых ключей,

И днем там и ночью поет соловей...Эти переводы Жуковского и Козлова, а особенно оригинальные произведения Пушкина, приобретшие совершенно исключительную популярность, — и «Черная шаль» и «Узник» вошли в фольклор, — привили русской поэзии эту строфу (она встречается у С. Аксакова, Дельвига, Тютчева и очень многих других), и не было ничего удивительного, что один из двух самых ранних опытов Лермонтова применить сплошные мужские рифмы примыкал к этому модному типу; это сделанный им в 1829 г. вольный перевод баллады Шиллера «Водолаз», или «Кубок», как назвал Жуковский свой перевод шиллеровской баллады, сделанный в 1831 г., т. е. двумя годами после Лермонтова. Шестистишия, где четыре первых стиха имеют чередование мужских рифм, а пятый и шестой стих — рифмы женские, Лермонтов переводит двустишиями со сплошными мужскими рифмами:

Над морем красавица-дева сидит;

И к другу ласкаяся, так говорит:

«Достань ожерелье, спустися на дно;

Сегодня в пучину упало оно!

Ты этим докажешь свою мне любовь!».

Вскипела лихая у юноши кровь...В этой лермонтовской балладе видна попытка соединения двух сюжетов Шиллера: не только его «Водолаза», но и «Перчатки». И содержание и форма, как мы видим, несамостоятельны.

В следующем году (1830) таким же размером Лермонтов пишет уже не перевод, а оригинальное стихотворение «Крест на скале». Здесь уже есть образы и выражения, характерные для позднейшего Лермонтова, напр., последнее двустишие:

И после я сбросил бы цепь бытия

И с бурею братом назвался бы я! —Вспоминаются другие лермонтовские строки и рифмы более поздние, напр., из «Желания» 1832 г.:

И надменно сброшу я

Образованности цепи

И вериги бытия...а также из «Мцыри»:

...я как брат

Обняться с бурей был бы рад.Необходимо отметить, что Лермонтов к этому размеру, слишком всем знакомому по «Черной шали» Пушкина и «Лесному царю» Жуковского, ни разу потом не возвращается.

- 445 -

Другой тип сплошных мужских рифм в трехсложных размерах дает сделанный Жуковским перевод баллады «Замок Смальгольм» Вальтер-Скотта (1822). Здесь чередование четырехстопного анапеста с трехстопным. Во многих местах щедро даны внутренние рифмы, напр.:

Я не властен притти, я не должен притти,

Я не смею притти (был ответ).

Пред Ивановым днем одиноким путем

Я пойду... Мне товарища нет.

О, сомнение прочь! безмятежная ночь

Пред великим Ивановым днем

И тиха и темна, и свиданьям она

Благосклонна в молчанье своем.

Я собак привяжу, часовых уложу...До этого почти никто из русских поэтов не писал анапестом.

Успех этой баллады был также очень велик, что доказывается рядом пародий на нее (Дельвига, Бахтурина и др.). Есть пародия и у Лермонтова. Она называется «Югельский барон» и была только начата Лермонтовым, а продолжена В. Анненковой.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К

„ХАДЖИ АБРЕКУ“

Рисунок Л. Пастернака, 1891 г.

Местонахождение оригинала неизвестноНо «Замок Смальгольм» («Иванова ночь») мог поразить современников и внутренними рифмами. Во всяком случае Жуковского, а не Пушкина с его переводной балладой «Будрыс и его сыновья», где также есть внутренние рифмы, надо считать предшественником Лермонтова в этом отношении. Перевод «Будрыса» пооявился в 1834 г., а Лермонтов, как уже упоминалось, начинает пользоваться внутренними рифмами (в ямбах)

- 446 -

с 1829 г. Таков его «Портрет» («Он не красив, он не высок»), где конец звучит так:

Все проклял он как лживый сон,

Как призрак дымные мечты.

Холодный ум, средь мрачных дум,

Не тронут слезы красоты.

Везде один, природы сын,

Не знал он друга меж людей...То же в «Еврейской мелодии» (1830):

Я видал иногда, как ночная звезда...

Отчасти в балладе: «Берегись! берегись! над бургосским путём...».

У юного Лермонтова пять амфибрахических стихотворений с мужской рифмовкой и четыре разных типа. Только один тип, более ранний, тип «Мщения» и «Черной шали», один раз повторяется («Над морем красавица» — 1829 и «Крест на скале» — 1830).

Уже в 1830 г. Лермонтов начинает искать других способов построения строфы и пишет «Кавказ».

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.В стихотворении три строфы, причем каждая кончается той же пятой строкой: «Люблю я Кавказ».

В следующем году Лермонтов пробует чередовать четырехстопный амфибрахий с трехстопным, один раз чередуя рифмы:

Довольно любил я, чтоб вечно грустить,

Для счастья же мало любил,

Но полно, что пользы мне душу открыть,

Зачем я не то, что я был?Другой раз он рифмует попарно. Это знаменитый «Ангел»:

По небу полуночи ангел летел

И тихую песню он пел...Амфибрахий, как я говорил в другом месте5, был в 20-х и 30-х годах излюбленным размером для баллад. Гораздо интереснее другое явление у Лермонтова: его тяга к довольно редкому тогда размеру — к анапесту в сочетании с амфибрахием.

У Лермонтова целых шесть таких стихотворений, что указывает на упорство его в желании овладеть этой нетрадиционной формой. Упорство это увенчалось успехом, так как шестым является «Русалка» 1836 г., признанная им достойной печати и вошедшая в книжку его «Стихотворений» 1840 г. Но и пять предыдущих опытов по пути этого достижения, не вполне удовлетворивших взыскательного автора, не лишены крупных достоинств.

К 1830 г. относятся «Еврейская мелодия», «Челнок» и «Берегись! берегись! над бургосским путём», к 1830 или 1831 г. — «Земля и небо», к 1831 г. — наиболее популярное из всех после «Русалки» «Зачем я не птица, не ворон степной».

В «Еврейской мелодии» амфибрахием написаны только вторые строки каждого четверостишия, остальные строки — анапестом. Первые и третьи строки представляют собой четырехстопный амфибрахий с цезурой после

- 447 -

второй стопы. Только в третьей строке второго четверостишия нехватает вначале одного слога. Есть внутренние рифмы: первая половина стиха до цезуры рифмует со второй. Четвертые строки — трехстопный анапест.

Даны разрядкой внутренние рифмы, а также строки трехстопного амфибрахия.

Я видал иногда, / как ночная звезда

В зеркальном заливе блестит;

Как трепещет в струях, / и серебряный прах

От нее рассыпаясь бежит.

Но поймать ты не льстись / и ловить не берись:

Обманчивы луч и волна.

Мрак тени твоей / только ляжет на ней —

Отойди ж — и заблещет она.

Светлой радости так / беспокойный призрак

Нас манит под хладною мглой;

Ты схватить — он шутя / убежит от тебя!

Ты обманут — он вновь пред тобой.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ТАМБОВСКОЙ КАЗНАЧЕЙШЕ“

Рисунок К. Трутовского, 1891 г.

Институт литературы, ЛенинградВ стихотворении «Челнок» строфа состоит из четырех строк амфибрахия и одной анапеста. Четырехстопный амфибрахий во вторых и четвертых строках сменяется трехстопным, но кое-где, а именно 1-я, 3-я и 5-я строки первой строфы и 3-я и 4-я четвертой, не амфибрахий, а анапест. Ни по языку («...ток кровяной ...не держит опасности страх»), ни по рифмам, почти нигде не имеющим опорных согласных («грозой — волной», «покров — гробов», «ногах — страх»), стихотворение не могло, конечно, удовлетворить автора.

- 448 -

В переводе байроновской баллады, состоящей из восьмистиший, Лермонтов объединяет приемы двух предыдущих стихотворений. Здесь есть и внутренние рифмы в 5-х и 7-х строках и беспорядочное смешение амфибрахических и анапестических строк. Первая строфа имеет такой вид:

Берегись! берегись! над бургосским путём

Сидит один черный монах;

Он бормочет молитву во мраке ночном,

Панихиду о прошлых годах.

Когда Мавр пришел / в наш родимый дол,

Оскверняючи церкви порог,

Он без дальних слов / выгнал всех чернецов;

Одного только выгнать не мог. —Переведя две с половиной строфы, Лермонтов не стал продолжать этого опыта.

В стихотворении «Земля и небо» Лермонтов старается выдержать симметрию в чередовании строк амфибрахия со строками анапеста.

В первой строфе нечетные строки — амфибрахий, а четные — анапест, а во второй строфе как раз наоборот. Отмечаю анапест разрядкой:

Как землю нам больше небес не любить?

Нам небесное счастье темно;

Хоть счастье земное и меньше в сто раз,

Но мы знаем, какое оно.О надеждах и муках былых вспоминать

В нас тайная склонность кипит;

Нас тревожит неверность надежды земной,

А краткость печали смешит.В двух последующих строфах тоже симметрия, но совсем иная: в третьей строфе 3-я строка — анапест, а остальные амфибрахий, а в четвертой строфе наоборот: 3-я строка — амфибрахий, а остальные анапест.

Страшна в настоящем бывает душе

Грядущего темная даль;

Мы блаженство желали б вкусить в небесах,

Но с миром расстаться нам жаль.

Что во власти у нас, то приятнее нам,

Хоть мы ищем другого порой.

Но в час расставанья мы видим ясней,

Как оно породнилось с душой.Следует отметить еще одну особенность этого стихотворения: нечетные строки не рифмуют.

Стремление как-то упорядочить анапест с амфибрахием привело Лермонтова, наконец, к совершенно правильному чередованию. В «Желании» (1831) все нечетные строки — амфибрахии, все четные — анапесты.

Зачем я не птица, не ворон степной,

Пролетевший сейчас надо мной?

Зачем не могу в небесах я парить

И одну лишь свободу любить?Если два стиха считать за один, то никакого анапеста не будет; на слух это сплошной амфибрахий. Это стихотворение уже не опыт, а крупное достижение.

Целых пять лет после этого Лермонтов не брался за чередование анапестов и амфибрахиев. И, наконец, появилась «Русалка». Сначала может

- 449 -

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“

Эскиз неизвестного художника к неосуществленному изданию

Исторический музей, Москва

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“

Эскиз неизвестного художника к неосуществленному изданию

Исторический музей, Москва

- 450 -

показаться, что строки анапеста и амфибрахия разбросаны здесь в художественном беспорядке, но это не совсем так. И тут есть какая-то симметрия, только не так строго выдержанная, как в «Желании». Амфибрахических строк несколько больше, чем анапестических: 16 и 12. Строфы с какой-то целью рукой Лермонтова перенумерованы. Всего их 7. Центральная, т. е. 4-я, состоит только из амфибрахиев:

И там на подушке из ярких песков

Под тенью густых тростников

Спит витязь, добыча ревнивой волны,

Спит витязь чужой стороны...Здесь самая суть сюжета. Если же брать четверостишия предшествующие и последующие, то общее число амфибрахиев и анапестов уравновесится, но в первых трех строфах 7 анапестов и 5 амфибрахиев, а в трех последних наоборот — 7 амфибрахиев и 5 анапестов. Далее можно заметить, что последние строфы той и другой части (т. е. строфы 3-я и 7-я) состоят из трех строк амфибрахия, а последняя строка — анапест.

3-я строфа: И пела русалка: «на дне у меня

Играет мерцание дня;

Там рыбок златые гуляют стада;

Там хрустальные есть города...»7-я строфа: Так пела русалка над синей рекой

Полна непонятной тоской;

И шумно катясь колебала река

Отраженные в ней облака.Следует еще отметить, что во всех строфах, кроме центральной (4-я), четвертые строки написаны анапестом. В юношеских чистых анапестических стихах Лермонтов, так же как и везде, где чередует амфибрахий с анапестом, ни разу не повторяется в стихотворных формах, являя поразительную неистощимость музыкальной изобретательности (ср. еще его «Соседку», 1840).

К 1830—1831 гг. относятся «Стансы», состоящие из шестистиший, где 2-я и 4-я строки — трехстопный анапест, а остальные строки — четырехстопный. В первых четырех строках рифмы чередуются, пятый же стих рифмует с шестым.

Мне любить до могилы творцом суждено,

Но по воле того же творца

Все, что любит меня, то погибнуть должно,

Иль как я же страдать до конца.

Моя воля надеждам противна моим,

Я люблю и страшусь быть взаимно любим.Стихотворение «Поцелуями прежде считал» написано трехстопным анапестом и всего только на две рифмы. Вторые строки являются примером того размера, возможность которого допускал Ломоносов, — анапесто-ямб; в первом и втором куплетах эта строка состоит из двух стоп анапеста и стопы ямба, а в третьем куплете сначала стопа ямба, потом две стопы анапеста:

Поцелуями прежде считал

Я счастливую жизнь свою,

Но теперь я от счастья устал,

Но теперь никого не люблю.

- 451 -

И слезами когда-то считал

Я мятежную жизнь мою,

Но тогда я любил и желал; —

А теперь никого не люблю!И я счет своих лет потерял

И крылья забвенья ловлю; —

Как я сердце унесть бы им дал!

Как бы вечность им бросил мою!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ТАМБОВСКОЙ КАЗНАЧЕЙШЕ“

Рисунок М. Добужинского, 1913 г.

Местонахождение оригинала неизвестноИ, наконец, в шуточной балладе неожиданное сочетание четырехстопного анапеста с одностопным ямбом:

Из ворот выезжают три витязя вряд,

увы!

Из окна три красотки во след им глядят:

прости!И дальше тот же припев: после каждой длинной стихотворной строки короткая: «увы» или «прости».

- 452 -

Тяга Лермонтова этого времени к анапестам в чистой форме или, что особенно для него характерно, в виде соединения его с популярной тогда формой амфибрахия очень знаменательна и характеризует его как новатора стихотворных размеров. У старших он не мог найти авторитетных образцов анапеста, кроме, конечно, «Смальгольмского замка» — перевода Жуковского из Вальтер-Скотта, и пушкинского стихотворения «Пью за здравие Мери», напечатанного в альманахе Максимовича «Денница» в 1831 г. Ни той, ни другой формы анапеста Лермонтов не повторяет. У большинства же других признанных поэтов анапесты совсем не встречались. В 1827 г. вышли «Стихотворения» Баратынского, а 1828 г. — Веневитинова и в том же году — Дельвига. Ни в одной из этих книг не было стихотворений, написанных анапестом. Журналы в этом отношении были богаче. Новые, еще не признанные поэты выступали порой в них и с анапестическими стихами. Таков, напр., был Полежаев, который еще до выхода своей первой книги стихов в 1832 г. выступал в журналах со стихами, нередко неожиданными по форме. Так, в 1829 г. в «Московском Телеграфе» было помещено стихотворение Полежаева «Валтасар», написанное двухстопным анапестом с парной рифмовкой, а в «Галатее» в том же году — его стихотворение «Песнь пленного ирокезца», где трехстопный анапест чередуется с двухстопным. Трудно предположить, чтобы Лермонтов в 1829 г. не просматривал «Московского Телеграфа» и «Галатеи». Стихи Полежаева могли доходить до него и в рукописном виде. Оба названных стихотворения имеют сплошные мужские рифмы. Но юноша Лермонтов в своих анапестических стихах ни разу не повторил и Полежаева, как не повторил ни Жуковского, ни Пушкина. Не повторил и самого себя: сколько стихотворений анапестических или амфибрахо-анапестических, столько же у него и разных стиховых типов.

Интересно непрестанное стремление Лермонтова к новым и новым размерам. Излюбленным для баллад размером был амфибрахий. Но зрелый Лермонтов ни разу не повторился: «Воздушный корабль» и «Тамара» близки между собой, но в одном случае нечетные строки рифмуют, а в другом нет. У Лермонтова что ни тема, то новая стиховая форма. Если брать трехсложные размеры только с мужскими рифмами, то таких стихотворений у Лермонтова 12; они представляют собой и 12 разных типов строфики, в большинстве случаев не заимствованных, а оригинальных. Вряд ли в истории русской поэзии встретится хотя бы еще один такой пример.

III. ДАКТИЛИЧЕСКИЕ РИФМЫ

«Для чего нам... без всякия причины самовольную нищету терпеть... тригласных <рифм> устремление и высоту оставлять?».

Ломоносов

Дактилические рифмы, т. е. имеющие ударение на третьем слоге от конца, наблюдаем в пяти стихотворениях Лермонтова: в трех — «Молитва» (1837), «Тучи» и «Графиня Эмилия» — сплошные, в двух — «Молитва» (1839) и «Свиданье» — чередующиеся с мужскими рифмами. Кроме того, в двух произведениях, написанных в народном стиле, — «Песня про купца Калашникова» и «Воля» — есть несколько случайных дактилических рифм. В общей сложности число дактилических рифм у Лермонтова не доходит и до

- 453 -

ста. По отношению ко всему стихотворному наследию Лермонтова это составит около 0,3%. Процент такой незначительный, что, казалось бы, о наличии дактилических рифм у Лермонтова не стоит и говорить. При механическом подсчете, без анализа качества, учета фона и оглядки на историю рифмы, так оно и выходит. Но как раз на этом примере можно наглядно убедиться, что голая, механическая статистика ничего, в сущности, не дает, что нельзя игнорировать качество и все произведения поэта рассматривать как равноценные, напр., юношеским ученическим наброскам Лермонтова придавать такое же значение, как его зрелым произведениям, признанным им достойными печати.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ТАМБОВСКОЙ КАЗНАЧЕЙШЕ“

Рисунок М. Добужинского, 1913 г.

Институт мировой литературы им. Горького, МоскваНадо принять во внимание, что из числа около сотни строк с дактилическими рифмами только две относятся к ученическому периоду:

А моя мать — степь широкая,

А мой отец — небо далекое...(«Воля», 1831).

Все остальные дактилические рифмы мы находим в шедеврах зрелого Лермонтова. Если же брать эти рифмы в отношении только к зрелому творчеству Лермонтова, то процент значительно повысится. Но важен не процент, а тот факт, что дактилические рифмы относятся к области не исканий, а достижений Лермонтова. Тут было обогащение русского стиха и лексическое и музыкальное. Лексика литературного стихотворного языка всегда отличается от лексики языка литературного прозаического, а тем более от разговорного. Она всегда условна. Она ограничена

- 454 -

пределами жанра, традициями, литературной модой и т. д., но, с другой стороны, часто пользуется такими выражениями, которые в прозаической литературной речи, а тем более в разговорной, редко встречаются.

Среди различных способов обогащения стихотворной лексики, каковы неологизмы, варваризмы и т. д., самым важным является более широкое использование живой разговорной и народной поэтической речи. Громадное значение имеют тут природные свойства языка.

Русский язык отличается от большинства европейских большим количеством многосложных слов, причем ударение может стоять не только на первом слоге от конца, как во французском и многих восточных языках, не только на втором от конца, как в польском языке, но и на третьем и четвертом, а иногда даже на пятом, шестом слоге. Это открывает широкое поле для разнообразной рифмовки. Действительно, в фольклоре, особенно в пословицах, поговорках, раешнике, скоморошьих песнях и т. д., мы находим не только мужские или женские рифмы, но и рифмы с ударениями на третьем или на четвертом слоге от конца. Силлабическое стихосложение, заимствованное из Польши, в течение полутораста лет сковывало русский стих в пределах только женских рифм, запрещая всякие иные. Это было так стеснительно, что время от времени в стихотворной силлабической практике появлялись, не столько как поэтические вольности, сколько как промахи, рифмы мужские и дактилические. Так, в напечатанной в 1680 г. стихотворной «Псалтыри» Симеона Полоцкого мы находим обращение к читателю, начинающееся стихами:

Благочестивый книги читателю,

Во писаниях жизни искателю!В книге расставлены ударения, и мы видим, что тут не искажались ударения в угоду силлабической поэтике: мы видим, что напечатано «чита́телю — иска́телю», т. е. даны дактилические рифмы.

Пению псалмов в этом обращении придается такое же значение, какое Ломоносов впоследствии придал наукам: «науки юношей питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают...» и т. д., а у Симеона Полоцкого сказано, что пение псалмов

Старых утеха, юных краше́ние,

Ума старчество и соверше́ние.Крашение — совершение — дактилические рифмы.

Без отглагольных существительных на «ение» и «ание» трудно было обойтись Симеону Полоцкому при переложении псалтыри, и мы находим в его книге такие рифмы, как «пение — спасение», «селения — исхождения», «прошения — спасения», «прошение — тешение», «спасение — пленение», «вознесение — смирение», «спасение — благословение», «воздыхания — создания — вещания» и т. д. Дактилических рифм с другими окончаниями почти совсем нет. Как на единичные примеры можно указать на строки из обращения «к благочестивому читателю»:

Не слушай буих и ненака́занных*,

В тьме невежества злобно свя́занных,или в переложении 42-го псалма неточные рифмы: ра́дости — бла́гости.

- 455 -

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

К „ДВУМ НЕВОЛЬНИЦАМ“

Рисунок С. Судейкина

Литературный музей, МоскваВсе эти дактилические рифмы, диктуемые свойствами языка, в силлабической поэтике рассматривались как проявление недостаточного мастерства, и у самого лучшего представителя силлабической поэзии, Антиоха Кантемира, мы ни одной дактилической рифмы не найдем.

Реформа стихосложения, произведенная Ломоносовым и Тредиаковским в области рифм, повела за собой признание права на существование, кроме женской, также и мужской рифмы; в теории признавалась также и дактилическая рифма, но на практике она почти не применялась6. Так продолжалось в течение всего XVIII в. Единственное стихотворение с дактилическими рифмами у Державина «Я лишилась судьбой любезного», вставленное им как песня в оперу «Добрыня», появилось в печати уже в XIX в. и, так же как и сама опера, прошло незамеченным. Батюшков, Пушкин и большинство поэтов пушкинской плеяды продолжают эту традицию игнорирования дактилических рифм. В связи с этим отглагольные существительные на «ение» и «ание» у них заканчиваются на «енье» и «анье» («Я помню чудное мгновенье» или «Я разлюбил свои желанья»).

Точно так же у Пушкина часто встречаем рифмы «радость — младость — сладость». Но всегда в именительном или винительном падежах единственного числа, никогда не в родительном или дательном единственного и не в именительном множественного, что давало бы дактилическую рифму. Замечается стремление избегать ее. Только в «Сказке о работнике Балде», где Пушкин подражает народному стиху, есть дактилические рифмы: «понатужился — понапружился». Честь введения в стихотворную практику дактилических рифм принадлежит Жуковскому. В 1820 г. он пишет элегию:

Отымает наши радости

Без замены хладный свет...

- 456 -

Далее встречаем, между прочим, рифмы: пылание, увядание, желания, очарования и т. д. Это четырехстопный хорей с чередованием дактилических рифм с мужскими.

Тот же размер необычайно эффектно использовал он в молитве Жанны д’Арк в «Орлеанской деве»:

Ах, зачем за меч воинственный

Я свой посох отдала

И тобою, дуб таинственный,

Очарована была.Тут воскресают рифмы Симеона Полоцкого на «ание» и «ение».

Зрела я небес сияние,

Зрела ангела в лучах,

Но души моей желание

Не живет на небесах.

Грозной силы совершение

Мне ль, бессильной, совершить,

Мне ли дать ожесточение

Сердцу, жадному любить.По образцу рифм «читателю — искателю» находим у Жуковского «небожителей» и «свершителей». Появляется и парная рифмовка:

Нет! из чистых небожителей

Избирай твоих свершителей!

С неприступных облаков

Призови твоих духов,

Безмятежных, не желающих,

Не скорбящих, не теряющих...И далее опять чередование дактилических рифм с мужскими:

Мне ль свирепствовать в сражении?

Мне ль решать судьбу царей?

Я пасла в уединении

Стадо родины моей.Авторитет Жуковского и его популярность вызвали целый ряд подражаний. Такова «Молитва девы» Валериана Олина, вызвавшая одобрение Белинского, замечательная, между прочим, эпитетом «испепеленный», использованным впоследствии Брюсовым:

Всех молитвы умиленные

Как с кадильниц фимиам,

А мои, испепеленные,

Не восходят к небесам.Тем же размером написана элегия Рылеева «Стансы» (1824):

Не сбылись, мой друг, пророчества

Пылкой юности моей.

Горький жребий одиночества

Мне сужден в кругу людей.

Слишком рано мрак таинственный

Опыт грозный разогнал,

Слишком рано, друг единственный,

Я сердца людей узнал.

.................

Всюду встречи безотрадные!

Ищешь, суетный, людей,

А встречаешь трупы хладные

Иль бессмысленных детей.

- 457 -

Тот же размер и в элегии Полежаева «Негодование» (1834):

Грустно видеть бездну черную

После неба и цветов,

Но грустнее жизнь позорную

Убивать среди рабов...Так же написана и дума Рылеева «Вадим» (1823).

Все эти произведения писались без оглядки на народное творчество, где дактилические рифмы довольно обычны. И совершенно другой характер приобретает тот же самый размер у Некрасова, когда он в поэме «Коробейники» заговорил языком, близким к народному:

Ох, полна, полна, коробушка,

Плеч не режет ремешок,

А всего взяла зазнобушка

Бирюзовый перстенек.Здесь с полной силой обнаружилась напевность этого размера, позволившая отрывкам из поэмы прочно войти в фольклор.

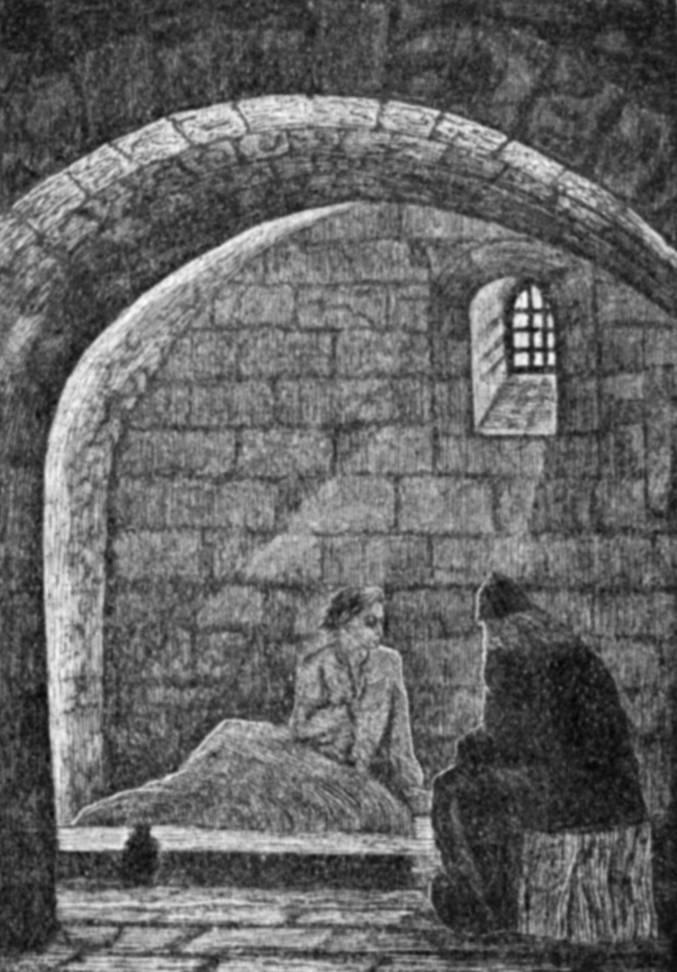

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МЦЫРИ“

Рисунок В. Замирайло, 1914 г.

Собрание М. Майзель, МоскваИтак, мы видим, что дактилическими рифмами охотнее всего поэты пользовались в четырехстопном хорее. Реже встречались такие рифмы в четырехстопном ямбе. Напр., у Баратынского в элегии «Две доли» (1825):

Дало две доли провидение

На выбор мудрости людской:

Или надежду и волнение,

Иль безнадежность и покой...Гораздо оригинальнее Полежаев в песнях «Разлюби меня, покинь меня» и «Узник», где имеем сплошные дактилические рифмы, причем Полежаев допускает и ассонансы. Размер здесь очень своеобразен — в каждой строке содержится по два ударения, на третьем и восьмом слогах:

Как таинственно заговаривал

Пулю верную и метелицу,

И приласкивал и умаливал

Ненаглядную красну-девицу!Бенедиктов попробовал употреблять дактилические рифмы в трехсложных размерах:

Небо полночное звезд мириадами

Взором бессонным блестит,

Дивный венец его блещет Плеядами,

Альдебараном горит...

- 458 -

Стихотворение это произвело сильное впечатление на современников; молодежь заучивала его наизусть7, а Шевырев в рецензии на книжку «Стихотворений» Лермонтова (1840) нашел, что его «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою») и «Тучи» («Тучки небесные, вечные странники») являются подражанием Бенедиктову.

Здесь явное недоразумение. С бенедиктовским стихотворением «Небо полночное звезд мириадами» у Лермонтова общего только дактилический размер, но число стоп и чередование рифм, не говоря уже о содержании, — другое. Больше сходства со стихотворением Бенедиктова «Незабвенная», написанным сплошными дактилическими рифмами. Но в содержании и здесь мы находим мало общего. Таким образом, лермонтовское стихотворение теснее связывается с уже образовавшейся традицией, минуя Бенедиктова.

Если принять во внимание, что у большинства предшественников Лермонтова вовсе нет дактилических рифм, а у тех немногих, у кого они есть, они представлены одним, двумя или тремя стихотворениями, то придется признать, что эти рифмы представляют собой явление, характерное для Лермонтова.

В пяти указанных лермонтовских стихотворениях три разных размера: четырехстопный дактиль в стихотворениях со сплошными дактилическими рифмами («Я, матерь божия, ныне с молитвою» и «Тучки небесные, вечные странники»); двухстопный (семисложный) амфибрахий в шуточном альбомном стихотворении Мусиной-Пушкиной; чередование четырехстопного ямба с трехстопным в стихотворениях с чередованием дактилических рифм с мужскими («В минуту жизни трудную» и «Уж за горой дремучею»).

Итак, в истории дактилической рифмы первая попытка принадлежит Державину, но она не нашла отклика; вторая попытка — Жуковского — открыла поэтам возможность освоить и эту рифму. Лермонтову же принадлежат самые большие достижения и открытия в области дактилических рифм.

Редкое понимание значения рифм в народной поэзии обнаружил Лермонтов уже в 1837 г. в знаменитой «Песне про купца Калашникова». Здесь мы встречаем случайные дактилические рифмы «обручалися — менялися», «просыпалися — разыгралися», «играючи — разгоняючи» и диссонансы «лебедушка — голубушка». В этом отношении Лермонтов является предшественником Некрасова, для которого дактилическая рифма является еще более характерной, чем для Лермонтова, что связано у него с еще большим сближением с народной речью и народной поэзией.

IV. СПЛОШНЫЕ ЖЕНСКИЕ РИФМЫ

«Во всем дойти до совершенства».

Лермонтов

Третьей характерной особенностью лермонтовской стихотворной техники надо считать наличие сплошных женских рифм.

У Лермонтова десять8 стихотворений написаны такими рифмами. Это немного по отношению ко всему творчеству Лермонтова, но очень много по отношению к долермонтовской лирике. Достаточно сказать, что у Полежаева, поэта, близкого к Лермонтову, нет ни одного такого стихотворения. Нет сплошных женских рифм и у декабриста Александра Одоевского —

- 459 -

единственного поэта, которого Лермонтов назвал в стихах своим другом.

В конце 20-х и первой половине 30-х годов, когда Лермонтов учился стихотворному мастерству и легко откликался на родственные ему мотивы и настроения в чужом творчестве, особенно выдвигались и имели успех некоторые младшие представители пушкинского поколения: Веневитинов, Подолинский, Языков, Бенедиктов.

Внимание к Веневитинову было вызвано его ранней смертью в 1827 г. Подолинский возбудил большие надежды первой своей поэмой «Див и Пери» (1827). В 1833 г. вышло первое собрание стихотворений Николая Языкова. Когда Вяземский высказал подозрение, что Пушкин завидует И. И. Дмитриеву, Пушкин, отвергая это, тут же назвал Языкова, заявив, что вот кому он стал бы завидовать, если бы завидовал.

В 1835 г. вышла книга стихов никому дотоле не ведомого Бенедиктова и имела такой шумный успех, как ни одна книга стихов до этого. Жуковский «с ума сходил» от его стихов, а Пушкин отмечал новизну рифм Бенедиктова.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МЦЫРИ“

Рисунок Н. Ушаковой, 1939 г.

Литературный музей, МоскваНо ни у кого из этих поэтов не было ни одного стихотворения со сплошными женскими рифмами. Что касается корифеев — Жуковского и Пушкина, то и они в этом отношении не могли служить образцами для Лермонтова. Их стихи со сплошными рифмами написаны были или уже после него (два стихотворения для детей «Мальчик с пальчик» и «Котик и Козлик» написаны были Жуковским в 1848 г.) или после первых попыток Лермонтова. «Будрыс и его сыновья» — пушкинский перевод из Мицкевича — появился в «Библиотеке для Чтения» в 1834 г. и вошел в 4-ю часть «Стихотворений А. Пушкина», вышедшую в 1835 г. В этом переводе Пушкин постарался сохранить систему рифмовки польского оригинала с внутренними рифмами: «Три у Будрыса сына, как и он, три литвина» и т. д. Но в переводе другой баллады Мицкевича, «Воевода», сделанном

- 460 -

тогда же, Пушкин не считает нужным сохранять польскую рифмовку. В своем переводе «Воеводы» он допускает и мужские рифмы.

Не мог быть образцом для Лермонтова и Денис Давыдов, которого Пушкин считал в числе своих учителей в деле стихотворства. Единственное стихотворение Дениса Давыдова со сплошными женскими рифмами «Маша и Миша» не вошло в сборник стихотворений Дениса Давыдова 1832 г. и как носящее домашний, семейный характер вряд ли могло дойти до Лермонтова. В печати оно появилось только в наше время.

Иван Козлов, с поэзией которого Лермонтов был прекрасно знаком9, много переводил с польского, но ни разу не попытался сохранить систему польской рифмовки. С английского он переводил еще больше, чем с польского. Этим следует объяснить, почему Козлов некоторые из «Крымских сонетов» Мицкевича перевел не сплошными женскими, а сплошными мужскими рифмами. Со сплошными же женскими рифмами у него имеется только одно стихотворение «Песня Дездемоны» (из Шекспира), напечатанное в «Северных Цветах на 1831 год»:

Бедняжка в раздумье под тенью густою

Сидела вздыхая, крушима тоскою:

«Вы пойте мне иву, зеленую иву»...Это стихотворение, без сомнения, было известно Лермонтову. Возможно, что не без влияния этой «Песни Дездемоны» Лермонтов в 1832 г. пишет тем же размером «Послушай, быть может, когда мы покинем», но первая попытка Лермонтова создать стихотворение со сплошными женскими рифмами относится еще к 1829 г.

У Баратынского сплошные женские рифмы встречаем только в двух небольших стихотворениях: «Небо Италии, небо Торквата» и «Были бури, непогоды», в общей сложности 20 строк. Ни то, ни другое не могло служить образцом Лермонтову для рифмовки. Первое вряд ли было ему известно, так как при его жизни в печати не появлялось, да и рифмовка этого стихотворения (октава) не находит аналогии среди лермонтовских произведений со сплошными женскими рифмами. Второе, напечатанное в «Современнике» 1839 г., вероятно, попалось на глаза Лермонтову, но формой своей не могло представлять для него никакого интереса новизны, так как совпадало с его собственным стихотворением 1832 г. «Смело верь тому, что вечно».

У Дельвига есть три песни со сплошными женскими рифмами («Одиноко месяц плыл», «Дедушка, девицы», «Я от старого бежала») и одна эпиграмма (на Бориса Федорова10), всего 62 строки11. Совпадение по стихотворной форме с Лермонтовым только одно и с тем же стихотворением 1832 г. «Смело верь тому, что вечно» — в дельвиговской песне «Я от старого бежала». Это четырехстопный хорей. Две другие песни Дельвига написаны также хореем: одно («Одиноко месяц плыл, зыбляся в тумане») семистопным, другое («Дедушка, девицы») — трехстопным. С Лермонтовым совпадений тут нет.

Таким образом, в долермонтовской лирике сплошные женские рифмы были чем-то исключительным, и девять таких стихотворений у Лермонтова — очень большое число. Здесь Лермонтов — новатор.

Хронологически десять лермонтовских стихотворений идут в такой последовательности: первое написано в 1829 г., три следующих в 1832 г., остальные шесть относятся к последним годам жизни Лермонтова — три

- 461 -

к 1840 г., а три к первой половине 1841 г. Ни одно из десяти стихотворений не вошло в упомянутое издание 1840 г.: четыре первых как юношеские, шесть остальных как слишком интимные или как еще не созданные в то время, когда определялся состав сборника. Таким образом, рассматривать необходимо две разные группы; первая относится к юношеской деятельности поэта, вторая — к самому зрелому периоду его творчества, ко второй половине 1840 г. и первой половине 1841 г.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „МЦЫРИ“

Гравюра на дереве А. Заславского, 1939 г.

Собственность художника, МоскваЗамечательно, что в этих десяти стихотворениях строфически, т. е. в размере и системе рифмовки, Лермонтов, как и во многих других случаях, ни разу не повторился: десять стихотворений и десять разных типов.

Начал он в 1829 г. с чередования четырехстопного хорея с двухстопным:

Песня.

Светлый призрак дней минувших,

Для чего ты,

Пробудил страстей уснувших

И заботы?

Ты питаешь сладострастья

Скоротечность!

Но где взять былое счастье

И беспечность?..

Где вы, дружески обеты

И отвага?

Поглотились бездной леты

Эти блага!..

Щеки бледностью, хоть молод,

Уж покрылись;

В сердце ненависть и холод

Водворились! —К тому же 1829 г. относятся два стихотворения Лермонтова, написанных сплошь мужскими рифмами. Увлечение этой рифмовкой особенно

- 462 -

заметно в 1830 и 1831 гг., когда Лермонтов не написал и одного стихотворения со сплошными женскими рифмами. К ним поэт возвращается в 1832 г. Одно стихотворение пишется четырехстопным афимбрахием, другое четырехстопным хореем. Оба имеют парную рифмовку.

Послушай, быть может, когда мы покинем

Навек этот мир, где душою так стынем,

Быть может в стране, где не знают обману,

Ты ангелом будешь, я демоном стану! —

Клянися тогда позабыть, дорогая,

Для прежнего друга все счастие рая!

Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,

Тебе будет раем, а ты мне — вселенной! —Здесь нет уже ни неправильных выражений, ни архаизмов, ни греческой мифологии, как в стихотворении «Песня». То же и в другом стихотворении:

Смело верь тому, что вечно,

Безначально, бесконечно —

Что прошло и что настанет,

Обмануло иль обманет. —Если сердце молодое

Встретит пылкое другое,

При разлуке, при свиданье

Закажи ему молчанье.Все на свете редко стало —

Есть надежды — счастья мало;

Не забвение разлука —

То блаженство — это мука.Если счастьем дорожил ты,

То зачем его делил ты?

Для чего не жил в пустыне

Иль об этом вспомнил ныне.Здесь не все ясно и достаточно выразительно. В первой строфе третья строка не отделена достаточно резко от двух первых, и сначала может показаться, что верить предлагается не только тому, что «вечно, безначально, бесконечно», но и тому, «что прошло и что настанет». Если сопоставить эти два стихотворения с позднейшими, где поэт также прибегает к сплошной женской рифмовке, можно наглядно убедиться, как росло его мастерство.

В течение восьми лет, с 1832 по 1840 гг., Лермонтов не пользуется сплошными женскими рифмами, но в последние полтора года снова возвращается к ним.

Три стихотворения, написанные в начале 1840 г., — «На светские цепи», «Есть речи — значенье» и «Пленный рыцарь» — связаны биографически с дуэлью Лермонтова с Барантом. Сочетание двухстопного амфибрахия с трехстопным в первом стихотворении и оригинально и мелодично:

На светские цепи,

На блеск утомительный бала

Цветущие степи

Украйны она променяла...Стихотворение «Есть речи — значенье» написано двухстопным амфибрахием. В «Пленном рыцаре» поэт пользуется сплошными женскими рифмами, не в хорее или амфибрахии, как было до сих пор, а в дактиле.

Три стихотворения 1841 г., написанные сплошными женскими рифмами, пятистопны. «Дубовый листок» — пятистопный амфибрахий, «Утес» — пятистопный

- 463 -

хорей, перевод из Гейне — пятистопный амфибрахий, но с одним существенным изменением: первая стопа (а в четвертом стихе вторая) — усеченная, другими словами, ямбическая. По терминологии некоторых стиховедов, это ямбо-амфибрахий.

Рассмотрение десяти стихотворений Лермонтова приводит к следующим выводам:

1) В десяти стихотворениях со сплошными женскими рифмами Лермонтов ни разу не повторился, каждый раз меняя размер.

2) Только к двум юношеским стихотворениям — «Смело верь тому, что вечно» и «Послушай, быть может» — нетрудно указать метрические аналогии в долермонтовской лирике. Этим подчеркиваются полная оригинальность и новаторство метрики Лермонтова.

3) Лермонтова надо считать основоположником стихов со сплошными женскими рифмами, так как он дал лучшие по музыкальности и выразительности стихи с такими рифмами. Он решительно покончил с отчуждением от такой рифмовки, воцарившейся в русском стихосложении еще со времени Ломоносова в связи с крушением силлабической системы. Пушкин в этом отношении не может считаться его предшественником, так как употреблял сплошные женские рифмы только в шуточных стихотворениях («Душа моя, Павел», «Дедушка игумен»), один раз в переводе с польского.

V. СУДЬБА НОВЫХ СИСТЕМ РИФМОВКИ ПОСЛЕ ЛЕРМОНТОВА

«Новизна в поэтическом произведении обязательна».

Маяковский

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „АУЛУ БАСТУНДЖИ“

Рисунок А. Силина, 1939 г.

Собственность художникаБлагодаря отчасти Жуковскому, но главным образом Лермонтову, опыты новой рифмовки которого были гораздо смелее и разнообразнее,

- 464 -

с русских стихотворцев снята была та узда великого ломоносовского примера, о которой говорил Радищев. «Самовольная нищета» технических приемов стихотворства начала изживаться, и богатство русского языка и его звучания получили возможность более полного выражения. Это касается и стихотворных размеров и систем рифмовки. В истории стихотворных размеров Лермонтов принадлежит к тому периоду, когда двухсложные размеры, полновластно царившие в XVIII в., должны были несколько потесниться и дать место трехсложным, которые и начинают привлекать внимание стихотворцев, преимущественно поэтическую молодежь. Годы творчества Лермонтова совпадают с тем моментом, когда дактиль, воспринимавшийся раньше как античный размер, начинает руссифицироваться, когда амфибрахий становится излюбленным балладным размером, но анапест скорее только предчувствуется, чем бытует. Некоторые дают опыты двухстопного анапеста (Полежаев, Кольцов) и даже одностопного (Мятлев). То и другое не имело успеха в последующей поэзии. Лермонтовский же трехстопный анапест имел несомненный успех. В амфибрахии Лермонтов показал удивительное разнообразие строфики.

Роль Лермонтова в истории русской рифмовки заключается в следующем. Во-первых, он является самым видным в русской поэзии представителем мужской рифмовки как в количественном, так и в качественном отношениях; во-вторых, он привил русской поэзии дактилическую рифму, первые образцы которой дал Жуковский; в-третьих, он первый, если не считать очень немногих опытов (Батюшкова, Бернета), дал разнообразные и убедительные образцы женской рифмовки.

Не следует думать, что Лермонтов исчерпал все возможности указанных систем рифмовки. Некоторые добавления были даны другими, напр., Кольцов дал своеобразную строфу с женской рифмовкой асаа, где второй стих, имеющий также женское окончание, не рифмует («Люди добрые, скажите»), или Бернет, который дактилические рифмы чередует не с мужскими и не с дактилическими же, как у Лермонтова, но дактилические рифмы с женскими.

Это все современники Лермонтова. Поэтическая молодежь идет обычно дальше старших. К талантливой молодежи наиболее близки были по возрасту к Лермонтову Некрасов и Фет. Их первые книги вышли, как и лермонтовская, в 1840 г. Сравним эти три книги:

Автор

Возраст

автораЗаглавие

Число стихотворений. Рифмы

муж.

жен.

дакт.

всего

Лермонтов

26

«Стихотворения»

4

—

3

7

А. Ф. (Фет)

20

«Лирический Пантеон»

6

1

—

7

Н. Н. (Некрасов)

19

«Мечты и звуки»

—

—

3

3

Несмотря на то, что обе книги и Фета и Некрасова были очень несовершенны и авторы впоследствии стыдились их, индивидуальность того и другого и разница между ними сказались даже и тут. У одного есть мужская и женская рифмовка, но нет дактилических рифм, у другого как раз наоборот. Они взаимно восполняют друг друга. Замечательно, что так рано определилось пристрастие Фета к женской рифмовке, а Некрасова — к дактилическим рифмам.

- 465 -

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

К „ТАМБОВСКОЙ КАЗНАЧЕЙШЕ“

Рисунок Д. Дарана, 1939 г.

Собственность художникаДни благословенные, дни многострадальные

Промелькнувшей радости,

Снова уловляю я памятию жадною

Нектар вашей сладости.«Нектар» здесь — атавизм, но первая строка в духе будущего Некрасова. И еще более в духе Некрасова начало другой:

Мало на долю мою бесталанную

Радости сладкой дано...Другие два наиболее заметных поэта некрасовского поколения, Майков и Полонский, выступили со своими стихами несколькими годами позже.

Год

издания книгиАвтор

Возраст

автораЗаглавие

Число стихотворений. Рифмы

муж.

жен.

дакт.

всего

1842

Майков

21

«Стихотворения»

—

—

—

—

1844

Полонский

25

«Гаммы»

4

—

—

4

Для Майкова характерна неотзывчивость на новую рифмовку. Критика считала его хранителем пушкинских традиций, но Пушкин не был так равнодушен к новой рифмовке. В более поздних стихотворениях Майкова сказалось, однако, влияние эпохи. Примеры новой рифмовки попадаются и у него.

Пристрастие к мужской рифмовке осталось у Полонского и после «Гамм».

Огарев, бывший почти ровесником Лермонтова (род. 1813), первую свою книгу стихов выпустил только в 1856 г. Тогда же вышла книга Некрасова, показавшая уже его настоящее поэтическое лицо.

- 466 -

Год

издания книгиАвтор

Возраст

автораЗаглавие

Число стихотворений. Рифмы

муж.

жен.

дакт.

всего

1856

Огарев

43

«Стихотворения»

4

3

5

12

1856

Некрасов

35

«Стихотворения»

3

2

6

11