- 353 -

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА

В НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОМ ОБИХОДЕСтатья Георгия Виноградова

Вопросу о фольклорных источниках творчества Лермонтова посвящена небольшая, но содержательная литература. Нельзя сказать, что тема эта разработана полностью и во всех отношениях одинаково удовлетворительно, но важно то, что в науке она поставлена, что для ее решения собран значительный материал1.

Гораздо слабее разработана другая сторона проблемы — о бытовании произведений Лермонтова в народно-поэтическом обиходе. Те отрывочные и случайные сведения, которые имеются в нашем распоряжении, позволяют высказать общее суждение, что творчество Лермонтова не прошло мимо народа, а какой-то частью влилось в состав народной поэзии. В определении объема и характерных черт этой части заключается первоочередная задача исследователя. В меру возможностей, какими я располагаю, можно сделать попытку: 1) объединить имеющиеся в литературе и вообще известные мне материалы, удостоверяющие факт усвоения носителями народной поэзии избранных произведений Лермонтова, факт включения их в народный песенный репертуар, 2) обозначить пути, которыми поэтическое наследие Лермонтова могло проникать и проникало в народную среду, 3) показать некоторые моменты в литературной судьбе созданий поэта, принятых в народную словесность: выяснить условия бытования их в новой среде, проследить характер изменения их содержания и формы.

В виду количественной (а подчас и качественной) скудости прямых источников, относящихся к затронутой теме2, я был вынужден (и счел себя в праве) привлекать показания русских беллетристов и вообще авторов, которые не преследовали научных целей. По той же причине я иногда пользуюсь правом наблюдателя и выступаю здесь как «и́стор» (ϊστωρ).

I

Около восьмидесяти лет назад в печати время от времени стали появляться сообщения о том, что в среде столичного и вообще городского «простонародья» наряду со старинными народными песнями поются романсы и книжные стихотворения, что это явление наблюдается и в провинциальной глуши (в частности, например, в Вологодском крае), где в народный репертуар вошли произведения наших поэтов, в том числе произведения Лермонтова3. В подобных сообщениях надо отметить одну подробность: книжный элемент в песенном народном репертуаре отмечается не как совершенно новое явление, — о нем говорится как о факте уже установившемся, прочно вошедшем в жизнь и быт.

В те же десятилетия, т. е. в 60-х и 70-х годах прошлого века, стихотворения Лермонтова на правах народной песни были замечены у тюремного населения в Восточной и Западной Сибири4. Наличие народных

- 354 -

песен на слова Лермонтова за пределами острога отмечается разными авторами в конце прошлого5 и в первой трети текущего столетия в разных местах страны: на русском Севере6, в Сибири за Полярным кругом7, в б. Тверской и Московской губерниях8.

Уже самый факт территориальной распространенности избранных произведений поэта свидетельствует о их популярности в народе. Но что представляют собой приведенные сведения? Почти все это9 — случайные или попутные замечания, сделанные по разным поводам, без какой-либо мысли о поэзии Лермонтова и ее судьбе и без всякого отношения к вопросу о взаимодействии литературы и фольклора. Мало сказать, что это не результат сколько-нибудь планомерных поисков или расспросов, — это случайные заметки, сделанные иногда с неохотой, с раздражением или охулением неграмотных или малограмотных певцов, включивших в свой репертуар произведения книжной поэзии вообще, Лермонтова в частности.

И Пушкин и Лермонтов, читаем у одного автора, «остаются народу неизвестными, если же случайно и попадет в какой-нибудь песенник произведение этих писателей, то, сделавшись достоянием народа, оно так изуродуется, что исчезает всякая возможность определить его смысл»10. Тридцатью годами раньше то же самое, как увидим, писал известный С. В. Максимов.

На протяжении многих десятилетий не только среди ревнителей чистоты старинной самобытной народной песни, но и среди народнословесников-специалистов, даже авторитетных ученых, держался отрицательный взгляд на проникновение в народную среду литературных произведений. Эти произведения считались чуждыми традиционной народной песне, случайными, странными и ненужными в народном репертуаре. Касаясь встречающихся в сборниках народных песен произведений «ненародного происхождения», А. Н. Веселовский писал: «Я не могу сочувствовать такому материальному их <сборников> обогащению, которому не предвидится границ — пока существует различие между поэзией образованного сословия, личной и по-своему условной, и поэтическим преданием простонародья; пока между той и другой существует лишь случайный обмен, который, по крайней мере на одной стороне, отличается не характером усвоения, а всеми признаками внешнего наплыва; пока посредниками между той и другой средой будет являться солдатчина и песенники»11.

Работа собирателей часто направлялась установившимися теоретическими взглядами авторитетных специалистов. Не здесь ли находим объяснение того факта, что такие ученые, как Богораз и Ончуков, имевшие полнейшую возможность записать тексты Лермонтова в народной редакции, как увидим, не делали этого. Как бы то ни было, и в то время и позднее произведения «книжные», вошедшие в народно-песенный репертуар, фольклористами-собирателями обычно не записывались, даже отмечались очень редко. Вот почему так скудны наши сведения, относящиеся к теме о Лермонтове в устах народа.

И все же, как ни мало в распоряжении исследователя нужных ему свидетельств и как они ни кратки, ни пристрастны, перед нами — ясная картина: на громадных пространствах, занятых русским народом по ту и по другую сторону Урала, какая-то доля поэтического наследства Лермонтова давно уже входила составной частью в народный песенный репертуар12.

- 355 -

II

Поэт называет песнями несколько своих стихотворений, но, кажется, не будет ошибкой сказать, что немногие из них стали действительно песнями. Зато некоторые из его произведений, которые автор не называл песнями, давно и прочно вошли в народно-песенный репертуар.

ЛЕРМОНТОВ

Рисунок Д. Палена, 1840 г.

Институт литературы, ЛенинградКажется, можно не сомневаться, что из всех произведений Лермонтова, привившихся к народной поэзии, наибольшим распространением пользуется «Казачья колыбельная песня» (впервые напечатана в 1840 г.). Показателем того, насколько прочно вошла в народный обиход эта «песня», служит факт проникновения ее в собрания песен, записанных фольклористами из уст народа. Она поется в Забайкалье и Иркутском крае, в Приенисейском крае и Западной Сибири, повсюду поется и по другую — западную — сторону Урала. Во многих местах она и остается именно казачьей, а чаще бытует просто как народная колыбельная песня, войдя в репертуар нянек, поющих байки. Более тридцати лет назад текст ее и мелодия записаны среди казачьего населения в Астраханском крае13.

В исполнении казачек не раз слыхал я ее в б. Читинском округе (1915—1917), в станицах в б. Нижнеудинском уезде Иркутской губ. (ст. Александро-Невская и близлежащие, 1920—1923), в б. Кокчетавском уезде

- 356 -

(Боровое, 1924). Молодые казачки-матери и девочки-няньки знают и поют ее полностью (но нередко делают перестановки частей песни), не выбрасывая и неведомых им «чечена», «Терека» и т. п. Молодые деревенские крестьянки, не имеющие вкуса к ратным делам и боевым доспехам, поют с пропусками, иногда — только начало: первые восемь стихов с прибавлением каких-нибудь немногих из последующих. В городском быту «песня» Лермонтова встречается чаще и хранится лучше. Среди ленинградских старожилов она выполняла свое практическое назначение и в самые последние дни14.

Если исключить изменения объема «песни», т. е. пропуски некоторых стихов, да изредка встречающуюся немного переиначенную редакцию первого стиха («Спи, малютка мой прекрасный»), кажется, ни одно из созданий поэта, войдя в состав народно-песенного фонда, не осталось в такой степени неприкосновенным, не подверженным переделкам, как «Казачья колыбельная песня». Вероятно, те свойства «песни» (замеченные Белинским неведомо откуда взятые поэтом «простодушные слова», «умилительная нежность тона», «кроткие и задушевные звуки», «женственность и прелесть выражения»), которые проложили ей широкую и далекую дорогу по всем направлениям русской земли, обусловили и устойчивость ее текста. Она проста, понятна, не вызывает желания как-либо по-иному ее приспособить к условиям исполнения, переосмыслить. Для проникновения ее в народную среду возможности были самые широкие и самые разнообразные. В продолжение столетия лермонтовская «песня» была напечатана в разных изданиях приблизительно девяносто раз15. На протяжении многих десятков лет она, с небольшим числом других произведений того же поэта, говоря словами историка, «держалась в педагогическом обороте», будучи множество раз включенной в школьные хрестоматии, нотные сборники и т. п., будучи множество раз «заданной» и почти столько же раз «выученной наизусть»16. Она рано (не позднее 1853 г.) проникла в лубочные песенники с многотысячными тиражами и редко сходила с их страниц в продолжение почти семидесяти лет17. Впрочем, так можно объяснить главным образом проникновение слов «песни» в народную среду и их исключительную стойкость, редкую сохранность в новых условиях бытования — не в качестве стихотворения, а на правах песни. Менее ясны пути, которыми распространился музыкальный мотив «песни». Сколько ни приходилось наблюдать, лермонтовская «песня» почти всюду имеет один и тот же напев18, сложенный, по преданию, самим поэтом. Соревнуясь с ним, некоторые композиторы (Варламов, Гречанинов), дали свою музыку, но она не привилась в народе. Распространению и закреплению установившегося напева способствовали, надо думать, школьные нотные сборники19.

Несомненно, какое-то значение, если не в первоначальной передаче мотива, то в закреплении его в сельской среде, следует приписать гитаре. Лермонтовская «песня» поется не только няньками, не только при укачивании ребенка, — поют ее и мужчины и женщины — гитаристы, как всякую другую песню.

Через гитару и гитаристов-любителей проникли в песенный репертуар лермонтовские стихи «В минуту жизни трудную». Именно этот путь указывают наблюдения над бытованием «песни» в неграмотной или (чаще) малограмотной среде. Много раз слушал я эту «песню» в исполнении двух

- 357 -

едва грамотных девушек из Нерчинского края (Усть-Кара́); та и другая пели ее не иначе как под аккомпанемент гитары (Иркутск, 1907—1908). В таком же исполнении — тоже от девиц — пришлось слушать это стихотворение в разных местах Иркутского края: в селе Куйтуне и в селах по Оке — в Барлуке, в Уяне (лето 1920 г.).

На окраинах Иркутска (Знаменское предместье, Рабочая слобода, Каштак) гитара не была редким инструментом, и в репертуар поющих мещанок «В минуту жизни трудную» входило неизменно (1922—1925). Стихотворение это «на правах песни» было широко распространено в селах б. Саратовской20 и Смоленской21 губ. О распространенности или широкой известности «песни» говорят наличие пародийных подражаний22 и превращение начального ее стиха в одно из повсеместных «крылатых слов»23.

Текст «песни» почти не подвергается изменениям (можно указать: «теснится» вм. «теснится ль») как оттого, что он часто мог поновляться в памяти певцов через школьную книгу24 и дешевые песенники лубочных изданий (1859—1916)25, так и по другой причине: постоянное музыкальное сопровождение содействовало устойчивости текста, спасало его от грубых искажений. Вероятно, с музыкальным сопровождением стихотворение и вошло когда-то в песенный репертуар.

Прежде чем попасть («спуститься») в городскую или сельскую «простонародную» среду, стихотворение прошло через грамотную и певческую среду, т. е. получило жизнь в новой стихии — стало петься. Естественно думать (в данном конкретном случае), что это была раньше всего духовная среда. Некоторое подтверждение такому предположению дает одно беллетристическое произведение 80-х годов; в нем рассказывается, как «В минуту жизни трудную», зауряд с песнями другого характера, поют в саду в досужий вечерний час «иереи»26.

Композиторы разных школ и дарований (Булахов, Глинка и др.) давали словам поэта музыкальное сопровождение, но чья музыка — в неприкосновенном ли виде или в изменениях и отражениях — остановила на себе внимание гитаристов и перешла в народную среду, — на этот вопрос, может быть, дадут ответ специальные поиски.

Несравненно бо́льшим распространением и известностью «хорошей» песни пользовалась и, видимо, продолжает пользоваться «Тамара» («В глубокой теснине Дарьяла», 1843). В Сибири, где, по наблюдениям этнографа, «песни и стихотворения из книг в гораздо большем ходу, чем в России»27, «Тамара» давно была широко известна в притрактовых селах. Когда приходилось интересоваться репертуаром местных певцов, то на вопрос, не поют ли эту песню, обычно получался ответ: «эту с гитарой или с бандурой поют». Знающих эту песню больше, поющих — меньше. Кто пел ее? В Иркутске, Нижнеудинске, в большом селе Тулуне — приказчики, молодые почтальоны и — кажется, повсеместно — телеграфисты на железнодорожных станциях; в небольших селах б. Иркутской губ. (Шабарта, Курзан, Худоелань) «играли на бандурке и припевали» молодой писарь, пожилой лавочник из писарей же и парень-грамотей, окончивший местную начальную школу (1900—1908 и позже). Гитарист или бандурист, когда он играет и поет на крылечке, на скамейке, у окна, на лужайке, всегда привлекает к себе большой круг внимательных слушательниц и слушателей.

- 358 -

Большой известностью и любовью «Тамара» пользовалась у «шитни́чек» (Иркутск, 1907—1908). Напев ее, кажется, везде один и тот же; он широко известен; слова часто выучивались «по книжке», которая неизменно оказывалась лубочным песенником. Хорошими певицами среди шитничек считались две малограмотные девушки из Усть-Кары (в Забайкалье, на Шилке); они «переняли» песню от служащих на Карийских промыслах.

Иркутские барышни-мещанки на окраинах города пели «Тамару» сорок лет назад (1902—1903), пели еще и в недавние годы (1920 и сл.).

В Петербурге (1911—1913) она уживалась с революционными песнями в репертуаре молодых рабочих28. У девиц с фабрики Жоржа Бормана были в употреблении печатные песенники. Некоторые из них открывались этим стихотворением и назывались именем Тамары. Одни из девиц декламировали «Тамару», другие (это наблюдалось чаще) пели ее под аккомпанемент гитары, а иногда пели небольшим хором. Так как текст заимствовался главным образом из «книжек», певцы усваивали его с теми отступлениями, какие находим в лубочных изданиях того времени. Вот обычные разночтения (первая строка — по Академическому изданию Лермонтова, вторая — по лубочному песеннику):

12 Манил он на отдых ночной

Манил <он> на отдых ночной14 Он весь был желанье и страсть

Он был весь желанье и страсть17 На голос невидимой пери

На голос неведомой пэри23 Ждала она гостя. Шипели

Ждала она гостя, кипели34 Кидало свой луч по горам

Кидало свой свет по горам41 И с плачем безгласное тело

И с плачем безглавое тело42 Спешили оне унести

Спешила она унести29Такие отступления от авторского текста не нарушают ни ритмического строя стихов, ни рифм.

Едва ли удастся когда-нибудь установить, с какого времени это стихотворение вошло в песенный обиход. Видимо, оно также прошло через музыкальную среду образованного общества. Свидетельство этого можно видеть у П. Засодимского в повести конца 60-х годов «А ей весело — она смеется. (Из воспоминаний моего старого друга)»30. Музыкально образованная девушка («несчастненькая») поет «Тамару» под аккомпанемент рояля в кругу студентов. С переходом песни в другую, более демократическую среду меняется характер ее музыкального сопровождения: рояль заменяется народным инструментом — гитарой31. Несомненно, в деле распространения песни имела значение и «машина», нередко передававшая и текст и музыкальный мотив песни в исполнении какого-нибудь «народного хора»32.

Распространенность и сохранность текста «песни» объясняются легко: если в ненародных изданиях это стихотворение было напечатано небольшое число раз33, то в песенниках оно встречается с 1870 г., особенно часто — в десятилетие 1907—191634.

- 359 -

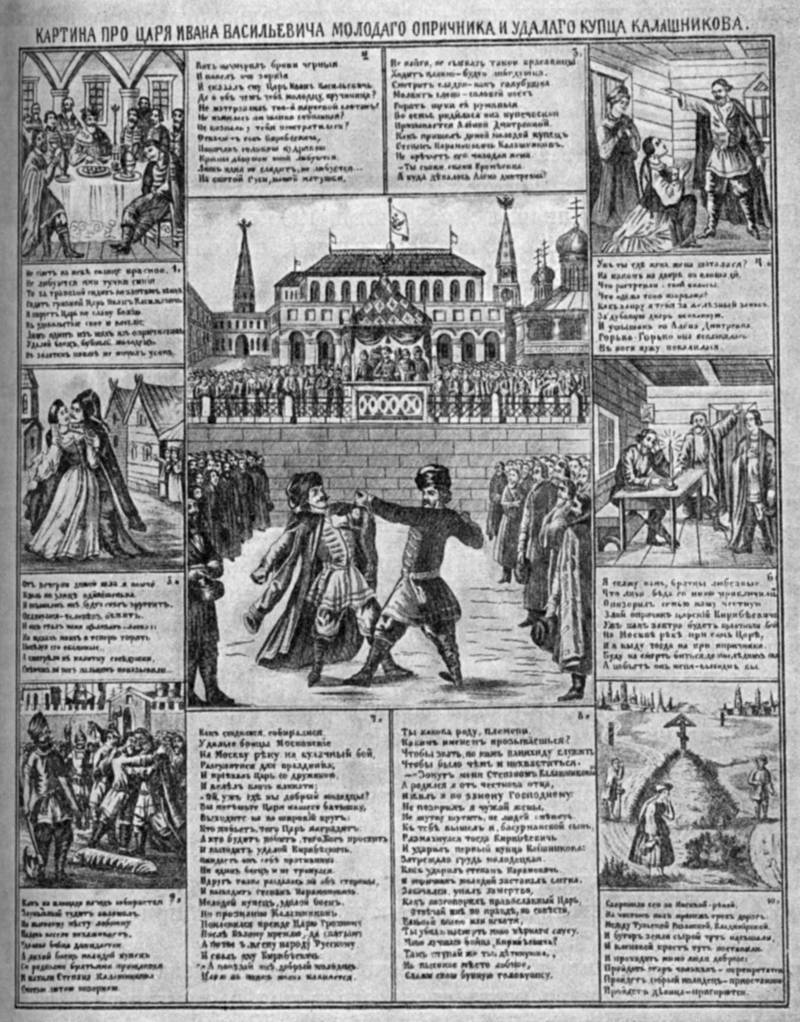

„КАРТИНА ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА...“

Лубочная картинка, литография А. Абрамова, 1858 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

- 360 -

«Воздушный корабль» («По синим волнам океана», 1840) входит в песенный репертуар гитаристов, но как песня с лермонтовским текстом это произведение не имело большого распространения35. Содержание его, не понятное без пояснений, не привлекало к себе внимания исполнителей, но художественные образы, кованность стиха, ритмика, четкая рифмовка нашли себе отклик, были приняты памятью и использованы для создания новых произведений — песен иного, близкого пониманию содержания; это подражания Лермонтову, иногда с подлинными цитатами из поэта. Среди тульских рабочих давно известна песня с таким началом:

По Курско-Московской железной дороге

По насыпи грозно-крутой

Стремительно поезд несется,

Несется он вдаль с быстротой36.По связи с революционными событиями 1905 г. появилась песня, сохранившаяся среди рабочих Ижорского завода, в Колпине (Ленинградская область), до последних дней:

По бурным волнам Черноморья,

Лишь звезды блеснут в небесах,

«Потемкин» в Одессу несется,

Несется на всех он парах...37.Существовали и шуточные пародии небольшого объема (иногда не вполне удобные для печати).

Самый факт бытования произведения в новом облике — в виде подражаний и перелицовок — говорит о большой распространенности текста и популярности музыкального мотива. В лубочных песенниках «Воздушный корабль» печатался сравнительно редко38. Видимо, большее значение в процессе усвоения лермонтовской баллады имела учебная литература — книги для классного чтения и нотные сборники39. И вообще эта баллада печаталась много раз40.

Стихотворение «Выхожу один я на дорогу» (1843), созданное в форме романса, по указанию одного из авторитетных исследователей творчества Лермонтова, вошло в «репертуар народного пения»41. Наблюдатель народной жизни и знаток песни называет этот романс в числе песен, которые вошли в народный обиход и которые «в праве мы называть уже народными»42.

Исследователь судьбы «песен русских поэтов» сообщает, что стихотворение Лермонтова стало «в некоторых местностях Сибири одной из самых популярных песен»43.

В согласии с этими общими утверждениями, высказанными без указаний на источники и на места распространения лермонтовской «песни»44, находятся и мои наблюдения.

В Иркутске в начале текущего столетия «Выхожу один я на дорогу» пелось как одна из любимых песен в белошвейных мастерских (1907—1908). «Шитнички» пели ее иногда вдвоем или втроем, а чаще solo. Потом я много раз присутствовал при ее исполнении в окрестностях Красноярска (село Коркино на Енисее) в обществе крестьянских девиц и, реже, парней (1914—1915). Позднее слыхал ее в казачьей станице (Александро-Невской, б. Иркутской губ.), где ее пели мужские голоса. Однажды молодые казаки, у которых не было охоты после гулянки расходиться по домам, прогуливались летней лунной ночью небольшими группами

- 361 -

вдоль улицы, разговаривали и шумно смеялись, а где-то подальше двое громкими голосами в унисон пели эту «песню». Когда я через несколько дней, беседуя с этой молодежью, выразил желание записать слова «песни», мне принесли несколько печатных песенников с заметными следами длительного или старательного пользования и — с готовностью быть мне полезными — предложили: «спишите себе»45. Мне говорили, что песня эта поется и в соседних станицах (1920—1923).

В притрактовом селе Шарагул (тоже б. Иркутской губ.), записывая песни от одной девушки, я обнаружил в ее репертуаре и лермонтовскую; девица пела ее неполностью — не знала последних восьми стихов поэта. «Переняла» она песню, по ее словам, когда гостила в соседнем большом селе Тулуне (1920).

Песня была известна и по другую сторону Урала: в б. губерниях Ярославской и Рязанской и в приокских селах (1901, 1903)46.

Почти постоянное пользование печатным песенником (или постоянная близость к тем, кто им пользуется) оберегает авторский текст от грубых искажений. Отступления немногочисленны и незначительны; чаще всего наблюдаем небольшое прибавление в первом стихе:

Выхожу ль один я на дорогу.

Может быть, прибавка вошла из песенника, где встречается нередко47.

Иногда можно заметить отклонения в произношении некоторых слов: «скремнистый» вм. кремнистый, «пустыня немлет» и т. п.

Не все (или не всегда) певцы поют последние восемь стихов, оканчивая песню стихом 12-м: «Я б хотел забыться и заснуть».

Едва ли когда-нибудь удастся точно установить, с какого времени стихотворение Лермонтова приобретает характер народной песни. Если говорить о тексте, то он не был недоступным или редким: с 1843 г. он был напечатан около пятидесяти раз48, не считая помещения его в учебных книгах; с 1873 и до 1917 гг. он часто входит в песенники49.

Музыкальный мотив, по мысли Ключевского, подсказан текстом этой «пьесы, которая своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при ее переложении на ноты»50. Так это или не вполне так, несомненно одно: в «простонародной» среде всюду слышен один и тот же музыкальный мотив «пьесы», и певцы новых поколений наследуют его от поколений прежних, не ощущая нужды «подбирать» новые «мотивы и звуки». Отдельные этапы пути проникновения в народ этой «песни» замечены бытописателями. Псевдо-Альбов указывает прохождение песни через певческую среду книжных людей: «песню» эту напевает монах, под аккомпанемент рояля поет ее по просьбе гостей девушка из духовной семьи51. Почти одновременно с романистом другой не менее внимательный бытописатель рассказывает об исполнении «Выхожу один я на дорогу» приказчиком на деревенских посиделках52. Его свидетельство об этой подробности народного быта Воронежского края, совпадающее фактическим содержанием с наблюдениями из вологодской глуши53, подводит читателя к одному из моментов в процессе ознакомления деревенского «простонародья» с произведением поэта, кем-то положенным на музыку.

Наличие в народно-песенном репертуаре «песни» «В полдневный жар» («Сон», 1843) засвидетельствовано в разных местах много раз.

- 362 -

В 1876 г. Г. И. Успенский, возвращаясь из Сербии, где он пробыл некоторое время в качестве корреспондента-журналиста, наблюдал на дунайском пароходе времяпровождение добровольцев перед отъездом их на родину. С одобрением отозвался он о «мадьярских мужиках», умело певших свои песни, и с огорчением заметил, что «наши» ничего не могли спеть сколько-нибудь удовлетворительного. «Подзадоренный неудачею „своих“... какой-то, повидимому, бывший военный писарь» решил поправить дело: «Погоди, я им <мадьярам> завинчу штучку!». Он «крякнул и затянул:

В полденный жар, в овраги на Капказзи,

В груди моей с винцом дымилась кровь.Но... на втором куплете осекся...»54.

При всей краткости описания, наблюдатель отмечает среду, выделившую певца, не смущаясь тем, что певец оказался не вполне состоятельным. И эта несостоятельность так правдиво и уместно отмечена очевидцем: обыкновенно рядовые певцы помнят только начало песни55, — они могут петь с более памятливыми певцами, с хором. Цитируя два стиха песни, наблюдатель дает представление о том, какую редакцию принимает иногда «Сон» Лермонтова в устной обработке.

Усвоение «песни» военной средой понятно: оно подсказано содержанием начальных стихов «песни».

В 1904 г. в Манчжурии (опять в действующей армии!) унтер-офицер, уроженец Егорьевского уезда Рязанской губ., записал для фольклориста текст народной драмы «Царь Максимьян», которая «в полку... исполнялась неоднократно».

По ходу действия (явление 12-е) один из героев, Брамбиул, готовясь к смерти, «поет песню»:

Полдневный жар долины Дугистаны

Свинцом груди лежал недвижим я56.Как и военный писарь, унтер-офицер помнит — и тоже в совершенно искаженном виде — только начало песни (к нему он притыкает другую песню, тоже книжного происхождения).

«Низший» слой военной среды — те же крестьяне и мещане, едва овладевшие элементарной грамотой. Через них песня делается в той или иной мере известной населению сел и деревень. Ее поют по ту и по другую сторону Урала. К б. Тверской (и, видимо, Московской) губ. относится указание наблюдателя, отмечающего «Сон» в числе песен, прочно вошедших в народный вокальный репертуар57.

Несколько раз я имел случай слышать эту «песню» (1914—1915) в пригородном селе Коркино, под Красноярском (б. Енисейской губ.). Там пели ее особенно хорошо две сестры, молодые крестьянские девушки. Сначала они, по их рассказам, знали эту «песню» по-на́слыху: слышали ее в городе, запомнили несколько стихов и усвоили напев. Обнаружив ее затем в печатном песеннике, они пели сначала «по книжке», а потом и наизусть, не отступая от книжного текста.

В Иркутске на хлебном базаре пела «Сон» молодая женщина; ей аккомпанировал на баяне пожилой слепец (1924, конец марта)58.

Можно думать (конечно, без притязания на доказательность), что «Сон» привлекает к себе певцов из народной среды, между прочим, тем, что в нем разработан (сознательно или случайно) народно-песенный мотив,

- 363 -

известный преимущественно в «низшем» слое военной среды — у казаков. В одной песне поется:

Во сне виделось: ох, будто б я, удал добрый молодец,

Убитой на дикой степе лежу...

Ретивое мое сердечушко простреленное59.

ОБЛОЖКА

РОМАНСА В. ОБОЛЕНСКОГО

НА СЛОВА ЛЕРМОНТОВА, 1858 г.

На обложке портрет В. ОболенскогоО путях проникновения лермонтовского текста в народную среду, как и обычно, можно говорить только гадательно. С 1843 до 1876 гг. (когда мы, видимо, впервые находим его в песенном репертуаре) «Сон» был издан более тридцати раз60; в лубочных песенниках печатался наиболее часто в 1863—1873 гг.61; свою службу сослужили и поздние издания песенников (1910 и сл.): они поддерживали интерес и внимание к песне в новых поколениях «простонародья» и содействовали закреплению в репертуаре более или менее исправного текста.

Мелодия песни, переходя к исполнителям в народной среде, претерпевает те или иные изменения, поэтому без специального рассмотрения вопроса трудно сказать, чья именно музыка привилась наиболее прочно62.

Лермонтов начал входить в народно-песенный репертуар если не при жизни, то вскоре после смерти. По крайней мере одно его произведение — «Черкесская песня» из «Измаил-бея» — отмечено в народных устах в середине XIX в., в конце первой его половины (1847).

Людям разных положений и разных мировоззрений, хотя и сверстникам, вышедшим из одной среды, суждено было сделаться свидетелями разных моментов «литературной истории» этой песни. Н. Г. Чернышевский (возможно, по воспоминаниям юношеских лет) закрепил в литературе факт бытования «Черкесской песни» в городской культурной среде. В его романе63 «дама в трауре», сев за рояль, поет:

Много красавиц в аулах у нас...

- 364 -

Это — песня Казбича из «Героя нашего времени». Мы не знаем, по ошибке ли памяти или сознательно романист дал слова песни в этой редакции, но припев, который поет «дама в трауре»:

Не женися, молодец,

Слушайся меня —относится к редакции песни из «Измаил-бея».

Вероятно, дело идет об исполнении песни именно в этой редакции. Впрочем, вопрос о редакции не имеет существенного значения: если романом позволительно пользоваться как источником, то на основании его показаний можно утверждать, что в середине XIX в. в образованном городском (саратовском или петербургском) обществе одна из редакций «Черкесской песни» была уже действительно песней.

В те же годы песня эта перекочевала в народные низы. Об этом мы узнаём, когда знакомимся с одним незначительным эпизодом из истории русской философии. Профессор Московского университета П. Д. Юркевич, по рассказу близко знавшего его современника, «призвание к философии... почувствовал очень рано, еще будучи учеником Полтавской семинарии. По окончании курса в ней он подвергся большому искушению. Отец его, небогатый священник в одном из городов Полтавской губ., устроил ему к окончанию семинарии чрезвычайно выгодную партию — с единственной дочерью очень богатого и влиятельного соборного протоиерея в их городе. ...Дело считалось улаженным. Вместе с красивою поповной жених должен был получить хорошее священническое место, протекцию при жизни тестя и богатое наследство после его смерти. При этом могла пострадать только одна философия; но философия... сумела постоять за себя. Однажды летним утром, в то время как в родительском доме уже делались приготовления к свадьбе, Юркевич лежал в саду под черешней, предаваясь «неделанию» и размышлял о своей судьбе. Вдруг его поразил приятный голос в соседнем огороде. Пришлая поденщица из средней России полола грядки и напевала песню:

Не женися, молодец,

Слушайся меня:

На те деньги, молодец,

Ты купи коня.Эти слова, как бы отвечавшие на внутренние сомнения Юркевича, произвели на него такое сильное впечатление, что он сейчас же пошел и объявил родителям, что решил не жениться, священства не принимать, а отправиться в Киевскую академию, чтобы итти затем по ученой части. Никакие уговоры не помогли... Он настоял на своем. Правда, он мог послушаться лишь первой, отрицательной половины своего оракула — отказаться от выгодной женитьбы, купить же коня ему было не на что, и он отправился пешком в Киев, где после четырех лет довольно бедственной студенческой жизни стал профессором философии»64.

Источник этот не во всех отношениях удовлетворит фольклориста: ни о сохранности песни в отношении объема и содержания, ни об изменениях в отношении формы и пр. он не дает никаких сведений; зато он указывает географический пункт и время, где и когда песня была уже известной, сообщает сведения о среде, в которой привилась песня, об исполнителе и об обстановке или конкретных условиях,

- 365 -

при которых песня исполнялась. Приведенное сообщение позволяет видеть, что прошло не более четырех лет после напечатания «Измаил-бея» (1843) — и песня уже привилась в народе, хотя напечатана была за этот промежуток времени не более трех раз65.

Каким путем проникла в крестьянский обиход средней России «Черкесская песня»? Из круга возможных путей мы, очевидно, должны — для данного случая — исключить печатный песенник, куда она попадает очень поздно (1897 и сл.).

Через полустолетие после Юркевича (1898) я слышал эту песню в другом месте — в Иркутском крае, в большом притрактовом селе Тулуне, на почтовой станции. Ее пели на пирушке в «ямщицкой» почтальоны66. И песня («Много дев у нас в горах») и припев («Не женися, молодец») исполнялись всеми. Исполнение припева выделялось только большей живостью и внесением декламационного элемента — кажется, по случайным обстоятельствам: его пели, обращаясь к одному из участников гулянки, подшучивая над ним или поддразнивая его.

Сравнительно в недавнем прошлом в песенном репертуаре фабричных девушек в б. Московской губ. было отмечено одно из юношеских стихотворений поэта — «Тростник» (1831). В живом употреблении оно получило новое заглавие — «Рыбак» и несколько измененную редакцию;

Сидел рыбак веселый

На берегу реки,

А перед ним по ветру

Качались тростники.

5 Один тростник он срезал

И скважину проткнул,

Один конец зажал он,

В другой конец подул.

И будто оживленный,

10 Тростник заговорил

То голос человека,

То голос ветра был.

И пел тростник печально:

«Оставь, оставь меня!

15 Рыбак, рыбак прекрасный,

Терзаешь ты меня!

Ведь я была девица,

Красавицей была,

У мачехи в темнице

20 Как розочка цвела.

И был сынок любимый

У мачехи моей:

Обманывал красавиц,

Пугал честных людей.

25 И раз пошли под-вечер

(Я) с ним на берег крутой —

Смотреть на сини волны,

На запад золотой.

Любви моей просил он, —

30 Любить я не могла,

И денег мне дарил он —

Я деньги не брала;

Несчастную сгубил он,

Ударил в грудь ножом,

35 И труп мой здесь зарыл он

На берегу крутом,

- 366 -

И над моей могилой

Взошел тростник густой.

Рыбак, рыбак веселый,

40 Оставь, оставь меня.

Ты плакать не способен,

Терзаешь ты меня67.Как обычно, стихотворение поэта, получив новое назначение — служить песней, потерпело изменение прежде всего в отношении объема: из 48 стихов «Тростника» в «Рыбаке» сохранено 42 стиха. Сокращение произошло за счет исключенных четырех и двух стихов:

И много слез горючих

Невинно я лила,

И раннюю могилу

Безбожно я звала.Затем:

И в нем живут печали

Души моей младой.Четверостишие (оно должно было следовать за стихом 20-м устной редакции) устранено, можно думать, по той причине, что оно без нужды разъединяет два художественных образа и замедляет повествование о ходе событий.

Двустишие (два последних стиха авторского четверостишия, которым место было бы после стиха 38-го устной редакции) не получило признания певиц, по всей вероятности, в силу того, что в нем дан — после ясного и понятного образа предыдущих стихов — образ смутный, неотчетливый.

Большая часть стихов (23 из 42) «Рыбака» является точным повторением стихов поэта; меньшая часть (19 из 42) дает то более, то менее значительные разночтения (они показаны разрядкой), о смысле и характере которых можно судить, сличая соответствующие стихи песни «Рыбак» и стихотворения «Тростник»:

3 И перед ним по ветру

5 Сухой тростник он срезал

6 И скважины проткнул.

12 И голос ветра был.

17 И я была девицей

18 Красавица была.

20 Я некогда цвела,

25 И был сынок любимец

30 Мы на берег крутой —

33 Моей любви просил он, —

35 И деньги мне дарил он —

36 Я денег не брала;

38 Ударив в грудь ножом,

39 И здесь мой труп зарыл он

42 Взошел тростник большой,

45—48 Рыбак, рыбак прекрасный,

Оставь же свой тростник.

Ты мне помочь не в силах,

А плакать не привык!Здесь мы наблюдаем то перестановку слов, то поновление в области лексики, то использование одних грамматических форм вместо других. Самая значительная переработка коснулась последних четырех стихов, составляющих концовку песни и стихотворения.

Иногда стихи поэта живут в народной среде не на правах и положении самостоятельной песни, а в качестве компонентов какой-нибудь другой

- 367 -

„ПЕСНЯ О КУПЦЕ КАЛАШНИКОВЕ“

Лубочная картинка, хромолитография И. Сытина, 1896 г.

Государственная библиотека СССР им. Ленина, Москва

- 368 -

песни, составляя ее начало («зачин», «запев») или концовку, или отдельные небольшие звенья в середине песенного текста.

В «цикле песен о могиле молодца..., смерти от любви», бытующих в б. Курской губ., современный фольклорист называет «Не пылит дорога»68.

Текст этой песни, записанный в селе Донецкая Семица (1922—1927)69, представляет собой соединение двух произведений. Чтобы судить, насколько удачно взят и насколько целесообразно использован отрывок из поэта, надо видеть его в составе полного текста песни:

Не пылит дорога,

Не шумят листы,

Подожди немного,

Отдохнешь и ты.

На цветущем кладбище

Два креста стоят,

Под доской дубовою

Два друга лежат.

Часто со слезами

Спрашиваю я:

«Нет ли между вами

Места для меня?»

Могила сказала:

«Тесно без тебя.

Что ж ты в посиделки,

Девица, нейдешь,

И играть в горелки

С собою не зовешь?»

— «Отошла охота

Песни петь, плясать,

Мне одна забота —

Плакать-горевать»70.«Зачин» песни, т. е. первые четыре стиха ее, — почти точная передача текста Лермонтова «Из Гёте» (1840) (разночтение только во втором стихе: «не шумят» вм. «не дрожат»).

Проникновение этих стихов поэта в среду сельчан не представляется непонятным: они входят в песенники почти на протяжении столетия (с 1855 г.)71.

О музыкальном мотиве песни собиратель ничего не сообщает, поэтому невозможно ответить на вопрос: принятый напев «зачина» распространяется на все части песни, или у песни свой музыкальный мотив, которому подчинен и «зачин»? В зависимости от решения этого вопроса должен, может быть, разъясниться и другой: к готовой ли песне присоединен (с таким вкусом!) «зачин», или стихи поэта вызвали появление песни?

Некоторые стихотворения Лермонтова в народно-песенной практике отмечены в кругу тюремных песен. Острожный люд включает в свой репертуар, по словам наблюдателя, «все те песни, которые близко подходят своим смыслом к настроению общего тюремного духа»72. Этому «тюремному духу» и вкусам острожных певцов ответили стихотворения поэта: «Отворите мне темницу», «Не дождаться мне, видно, свободы», «Уж за горой дремучею».

Уже одним звеном — стихом с упоминанием решетки в окне, часового — поэт дает ощутить в своем произведении близость его к тюремным поэтическим мотивам, приемлемость его в среде острожного люда.

- 369 -

«Отворите мне темницу» («Узник», 1840), по свидетельству знатока народной поэзии, является одной из тех песен, которые «вошли в народный обиход и их в праве мы назвать уже народными»73. Это показание имеет силу, по крайней мере, для разных мест б. Тверской и, вероятно, б. Московской губ.74. Популярность песни на русском Севере свидетельствуется фактом включения ее в народную драму «Шайка разбойников». По ходу действия кузнец, исполняя приказание атамана, заковывает рыцаря в кандалы; рыцарь поет:

Отворите мне темницу,

Дайте мне свободу, сияние дня,

Черноокую девицу,

Черногривого коня75.Была ли песня принесена на Север вместе с народной драмой как ее часть, или она раньше была там известна, сказать трудно. Во всяком случае можно думать, что песня появилась на Севере не позднее 1877 г.: в этом году один нёнокшанин (житель посада Нёнекса) «пришел домой» с военной службы из Кронштадта и научил своих земляков представлять «Шайку разбойников»76. Фольклорист записал драму через тридцать лет после того, как она была занесена в крестьянскую среду; песня узника, выбор которой был подсказан ходом драмы или смыслом сцены, не выпала из «представления» и, видимо, из местного песенного репертуара вообще. Она носит следы устной передачи: порядок стихов и рифмы сохранены, но лексический состав обновлен и ритм стиха нарушен.

Современный исследователь «песен русских поэтов» отмечает «особый успех» у народных певцов «Узника»; он «наиболее проник в фольклор, вызвав ряд переделок»77. К сожалению, он не указывает ни своих источников, ни известных ему мест исполнения песни. В подтверждение его свидетельства можно привести записи наблюдателей второй половины прошлого века — Максимова и Адрианова.

Максимову во время его путешествия по Сибири удалось получить запись «арестантской песни»:

Между гор-то было Енисея

Раздается томный глас,

Как сидит несчастный мальчик

Со унылою душой,

5 Белы рученьки ломает,

Проклиная судьбу свою:

Злонесчастная фортуна,

Ты на что родишь меня?

Все товарищи гуляют,

10 Забавляются с друзьями,

Только я, несчастный мальчик,

Уливаюся слезьми.

Вы подайте мово друга,

Коня вороного мне.

15 Уж ты конь, ты лошадь добра!

Заодно со мной страдай!

Там звери люты возрычали:

Растерзать тебя хотят.

Не ходи, несчастный мальчик,

20 Лишь погибель там твоя.

Я взял бы себе друга —

Свово доброго коня:

На тюрьме-то там высокой

Дверь тяжелая с замком.

- 370 -

25 Черноокая далеко

В пышном тереме своем.

На коня потом вскочу,

В степь, как вихорь, улечу.

Лишь красавицу милую

30 Прежде сладко поцелую78.Эта песня приводится путешественником с целью показать убожество или ничтожество арестантской песни, будто бы уродующей и то хорошее, что приходит извне в среду острожного населения; она приводится, говоря его словами, «для образца», как «песня, в которой извращен Лермонтов». Если судить с эстетической точки зрения, текст, оказавшийся в распоряжении собирателя, конечно, не может быть признан хорошим. Видимо, песня записана со слов или плохого певца (если не самим певцом) или певца, не умеющего продиктовать текст песни. Максимов не считался с требованием фольклористов (выдвинутым еще основоположниками нашей науки) не решать вопроса о художественных достоинствах народной песни на основании малого числа записей. Однако и при этих условиях — при пренебрежительном отношении к предмету наблюдения, при максимальной скупости на пояснения и указания — текст, напечатанный Максимовым, представляет собой ценный документ, свидетельствующий о наличии в репертуаре острожных певцов лермонтовского стихотворения, ставшего песней, и отмечающий особую форму бытования этой песни — в качестве компонента в составе другой песни.

Из двадцати четырех стихов «Узника» в арестантскую песню перешло десять стихов; они втеснились меньшей частью в середину текста приютившей их песни и большей частью составили ее концовку. В стихах 13—14-м песни мы имеем переработку стихов (2-го и 4-го) Лермонтова:

Дайте мне...

Черногривого коня.Стихи 23—24-й песни — устная редакция двух стихов (9—10-го) пьесы Лермонтова:

Но окно тюрьмы высоко,

Дверь тяжелая с замком.Стихи 25—30-й песни — не что иное, как стихи поэта в почти полной их сохранности, только в измененной расстановке (11—12, 7—8, 5—6):

5—6 Я красавицу младую

Прежде сладко поцелую,

7—8 На коня потом вскочу,

В степь, как ветер, улечу.

11—12 Черноокая далеко

В пышном тереме своем.Трудно сказать, явились ли основой песни и обросли новой словесной тканью лермонтовские стихи, или — это представляется более вероятным — они вместились в готовую рамку песни. Во всяком случае полного слияния двух произведений в контаминированной редакции, сохраненной Максимовым, не произошло. В песне, вообще говоря не очень складной, с некрепким сцеплением частей, стихи поэта увязались со стихами песни через ритм (он не вполне выдержан только в стихах 17-м и 21-м); последние стихи песни (23—30-й) стоят как совершенно обособленные благодаря тому, что в них сохранилась лермонтовская рифма в правильном чередовании,

- 371 -

тогда как во всех остальных частях песни ее совсем нет. Но вкус слагателя песни сказался в том, что рифмованные стихи он помещает в заключительной части, и последнее впечатление окрашивает собой всю песню. Если это не случайность (как, кажется, и следует думать), то в таком расположении материала надо видеть у певца более высокую оценку заимствованных у поэта стихов в сравнении со стихами, составляющими первые две трети острожной песни. Видеть в этой песне образец того, как «извращен Лермонтов», можно только при явно отрицательном пристрастии к объекту наблюдения.

В 70-х годах в б. Тобольской губ. была сделана запись песни, содержавшей в зачине или запеве стихи Лермонтова, данные «в переложении»:

Сидел молодец в темнице —

Поглядел бы я на белый свет.

Чернобровая красна девица

Сивогривого коня ведет.

5 Я на кончика мальчик садился

И живо птичкой полетел.

От зари-то Маша сидела

В новой спаленке под окном...79.Вся песня, начиная со стиха 7-го и сл., соткана из отрывков нескольких песен. Ни с одним из них зачин (стихи 1—6-й) не связывается; отношение его к лермонтовскому стихотворению выясняется из сравнения с текстом поэта:

Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,

Черноглазую девицу,

Черногривого коня.

Дайте раз по синю полю

Проскакать на том коне...

„ТАМАРА. СБОРНИК ПЕСЕН“

Обложка песенника. Москва, 1909 г.

- 372 -

Обратим внимание на основное отличие: высказанное поэтом желание песня (на том же материале) дает в ином виде — как желание сбывшееся. Отсюда идет другое изменение — ослабление напряженности речи: повелительная форма заменена и подчинена изобразительной; «прямой речи» узника в песне предшествует (по требованию народной песенной поэтики) описательное начало (стих 1-й). Получающийся от этого замедленный темп и тон сообщается всему «зачину» песни, т. е. всем лермонтовским стихам. Но песня сохраняет тему поэта, очертания поэтических образов, основные элементы лексики. Лексический состав в некоторой своей части изменяется, но вполне оправданно: необычное словосочетание «сиянье дня», при полном понимании и удержании смысла стиха, дается в переводе на привычный в обыденном и поэтическом народном языке словесный оборот: «белый свет» (стих 2-й); к эпитету, данному в стихотворении, прибавлен эпитет традиционный: красна девица (стих 3-й) и т. п. Содержание «зачина», прослеживаемое из стиха в стих, остается неизменным; система рифмовки — тоже; ритм (кроме 1-го стиха) нарушен.

По своему общему смыслу два последних стиха запева (5-й и 6-й) сближаются скорее с соответствующими стихами не «Узника», а «Желания».

Наши источники, при малом их числе и неполной удовлетворительности, все же показывают распространенность рассматриваемого произведения поэта на территории Восточной и Западной Сибири, в б. Тверской и Московской губ., на русском Севере, говорят и об устойчивости его в народно-песенном обиходе на протяжении трех четвертей века. Это тем более удивительно (на первый, правда, только взгляд), что, работая над «Узником», поэт снял с ранних его редакций все наиболее привычные народные средства выражения80.

Пути проникновения «Узника» в демократическую среду можно указывать только предположительно, по крайней мере для начального периода его литературной истории, до момента акклиматизации стихотворения в острожном репертуаре. В тюрьму стихотворение могло войти через книгу81 или через песенники (с 1853 г.)82. Острожное население текуче; разбредаясь по всему лицу русской земли, оно распространяло песню в том или ином виде в разные концы. За стенами острога, в поселенческом и крестьянском песенном репертуаре в Енисейском крае она отмечена в конце прошлого столетия83.

Однако тюрьма — вовсе не обязательный этап на пути проникновения литературного произведения в народную среду; возможен, конечно, и обратный ход.

В «Узнике», по словам исследователя поэзии Лермонтова, «намечен „тюремный“ мотив, который дальше повторяется» в стихотворении «Соседка» (1840), «окрашиваясь в фольклорные тона и принимая характер разбойничьей песни»84. Эти тона и этот характер предопределили судьбу «Соседки»: стихотворение проникло в острожную и поселенческую среду и стало жить «на правах песни»85. Песня была популярной и в студенческой среде86. Она считалась и часто называлась тюремной не только у острожного люда: под этим названием она была известна и в рабочей среде, например, среди рабочих Путиловского завода. В исполнении путиловцев она получила такую редакцию:

- 373 -

He дождаться мне, верно, свободы,

А тюремные дни точно годы,

А окно высоко над землей («землей» — 2 раза),

У дверей же стоит часовой.

5 Помереть бы мне в этой клетке,

Если б не было милой соседки.

Я вчерася проснулся с зарей («зарей» — 2 раза)

И слегка ей кивнул головой:

Не грусти, молодая соседка,

10 Если хочешь, откроется клетка.

И как божии пташки вдвоем («вдвоем» — 2 раза)

На чисто́е мы поле впорхнем.

Избирай же ты ночь потемнее,

Часовых же напой попьянее,

15 А о том, чтобы ведать я мог («я мог» — 2 раза),

На окно полосатый платок.

Золотые ключи ты украдешь,

Часовых за пирушку усадишь,

А кто будет поставлен к дверям,

20 Постараюся справиться сам87.В устной передаче, как и надо ожидать, текст поэта подвергся сокращению. «Тюремная» песня сложилась из пяти «куплетов» лермонтовского стихотворения, расположившихся в немного измененном порядке (1, 2, 7, 9, 8), остальные четыре «куплета» в песню не вошли; таким образом, она заключает в себе не 36, а 20 стихов. Стихи с преобладающим повествовательным характером («куплеты» 3-й, 4-й, 5-й, 6-й), понижающие эмоциональный тон произведения и отвлекающие внимание от центральной мысли песни, полностью устранены.

Различия в стихах источника и стихах устной редакции незначительны, но, вместе с тем, только один стих (16-й) передан с буквальной точностью, во все остальные внесены певцами те или иные изменения (отмечаемые здесь разрядкой), характер которых обнаруживается через сравнение редакций песни и стихотворения. Стихотворение Лермонтова (в той его части, которая вошла в песню) читается так:

Не дождаться мне видно свободы,

А тюремные дни будто годы;

И окно высоко̀ над землей,

И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,

Кабы не было милой соседки!..

Мы проснулись сегодня с зарей,

Я кивнул ей слегка головой.

Не грусти, дорогая соседка...

Захоти лишь — отворится клетка,

И как божии птички, вдвоем

Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,

Сторожей за пирушку усадишь,

А уж с тем, что поставлен к дверям,

Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнея,

Да отцу дай вина похмельнея,

Да повесь, чтобы ведать я мог,

На окно полосатый платок.Напев, положенный на ноты (к сожалению, без пометок о том, где и от кого записана музыка), находим в книге Бугославского и Шишова88.

- 374 -

«Свиданье» («Уж за горой дремучею», 1844), по наблюдению исследователя, «отличается определенной установкой на эвфонию и на интонацию, что, вероятно, и содействовало его проникновению в... репертуар народного пения (преимущественно, кажется, в тюремной среде...)»89. Позднее у него же находим замечание о «Свиданье», что это — «довольно типичный романс..., ставший очень популярным у заключенных»90. Ни источников своих сведений, ни указаний на место, к которому приурочены наблюдения, комментатор не сообщает. Ценность его замечаний заключается в том, что в них дана попытка хотя бы априорно определить свойства стихотворения, которые обусловили или могли обусловить его принятие в тюремной среде. При скудости материалов, относящихся к нашей теме, имеют значение и самые упоминания о бытовании в народе стихотворения в качестве песни.

Одну редакцию этой песни находим в известной книге Мельшина91.

Страницы Мельшина — исключительно интересный источник для фольклориста: здесь описан и охарактеризован исполнитель интересующей нас песни с его средой, показан его песенный репертуар, указаны моменты исполнения острожных песен.

Не только до тюрьмы, но и на каторге Егор Алексеевич Ракитин (или лицо, названное этим именем), по его словам, «к грамоте не приобык настоящим манером», а только «склады́ мало-мало разбирать зачал»92; тем не менее в репертуаре у него, взятом полностью или в постоянной его части, — преимущественно песни книжного происхождения93. Ясно, что они дошли до него путем устной передачи, получены были и хранились его памятью, поэтому и лермонтовское произведение в редакции Ракитина имеет некоторые отличия от авторского текста:

Уж за горой сыпучею

Потух последний луч,

Едва струей дремучею

Журчит вечерний ключ.

5 Возьму винтовку длинную,

Отправлюсь из ворот.

Там за скалой-пустынею

Есть левый поворот.Из повествования Мельшина не ясно, что́ это: начало, отрывок, часть песни, или это весь ее текст. Не имея другой редакции, надо принять ее за полный текст (обычно Мельшин приводит полные тексты песен).

«Свиданье» Лермонтова содержит 84 стиха. Для устно хранимого лирического произведения такой объем велик. По одной этой причине мы в праве ждать в песне уменьшения ее объема. Есть и другие причины. Кто помнит биографию певца, рассказанную у Мельшина, тому ясно, что почти каждый стих песни — живое воспоминание об «истинном происшествии», выраженное в общей и емкой форме. Стихи поэта, легко насыщаемые конкретным содержанием воспоминаний, сохранены94, остальные отпали. Какие изменения претерпело стихотворение поэта, перестроившись в песню, легко видеть, если произвести сравнение из стиха в стих.

Песня представляет собой соединение 1—4-го и 73—76-го стихов Лермонтова:

Уж за горой дремучею

Погас вечерний луч,

Едва струей гремучею

Сверкает жаркий ключ...

- 375 -

Возьму винтовку длинную,

Пойду я из ворот:

Там под скалой пустынною

Есть узкий поворот.

„НОВЫЕ ПЕСНИ. ТАМАРА“

Обложка песенника. Москва, 1911 г.Стих поэта в песне остается тот же в отношении ритмики и рифмы; лексика, при изменении почти всех стихов, не претерпевает коренных нарушений или включений. Основная тема (ревность, месть) в песне осталась если не отмененной, то не раскрытой, завуалированной.

При суждениях о путях этого стихотворения к певцам роль лубочных песенников надо, видимо, заранее исключить: в песенниках оно, сколько мне известно, не встречается95. В различных изданиях поэта «Свиданье» за столетие (с 1844 г.) было напечатано, не говоря об отрывках из него, не менее двадцати раз96.

Народная песня — не единственная область, куда суждено было проникнуть поэзии Лермонтова, — некоторая доля его поэтического наследства влилась в народную драму.

Носители народной драмы охотно пользуются и созданиями устного творчества и произведениями поэтов. В разных вариантах народных драм (за очень редкими исключениями народная драма, поскольку она хранится и передается устно, не имеет устойчивого объема, постоянного состава, незыблемого текста) встречаются отрывки из Жуковского, Пушкина и др.

В 1907 г. этнографом-путешественником по русскому Северу был добыт в Онежском крае, в дер. Пянтиной, список драмы «Царь Максимильян». Список этот, один из лучших в нашей специальной литературе, представляет интерес, в частности, содержащимися в нем цитатами из Лермонтова.

- 376 -

Одно из действующих лиц драмы, Брамбеус, возвещает свой приход такими словами:

Среди полей необозримых

И лесов неустрашимых,

В чистом небе, в облаках,

В волокнистыех стадах,

5 Из-под неба, из-под звезд

Вот и я, палач, явился здесь.

Но не подумайте, господа, что я из темницы,

Я из тех мест,

Где лес выше небес.

10 Я палач, я Брамбеус97.Стихи 1-й и 4-й, а частью и 3-й и 5-й с достаточной ясностью показывают, что перед нами — отрывок из «Демона» (часть I, строфа XV):

На воздушном океане

Без руля и без ветрил,

Тихо плавают в тумане

Хоры стройные светил;

5 Средь полей необозримых

В небе ходят без следа,

Облаков неуловимых

Волокнистые стада.Восемь стихов поэта уложились в пять стихов драматурга (1—5).

Замысел драматурга — дать картину, развернутое описание «мест», откуда появляется герой. Этому замыслу подчинена обработка заимствованных стихов.

1-й и 4-й стихи отрывка из драмы почти полностью передают 5-й и 8-й лермонтовские стихи; 3-й и 5-й стихи драматического отрывка содержат только отзвук нескольких (главным образом 5-го и 6-го) стихов поэта. Образ, данный поэтом в первых его стихах (1—4), неясно понят драматургом (по непривычности лексики: ветрила, хоры светил), но не оставлен без внимания: эти стихи дали ему дополнительный материал для нужного ему описания обстановки — описания, спаянного с заимствованной частью единством замысла и, во внешнем выражении, рифмовкой стихов 5-го и 6-го: звезд (в произношении: звес) — здесь.

При сдвиге заимствованных стихов и включении новых система рифмовки получилась не та, что у Лермонтова, который рифмует 1-й и 3-й, 2-й и 4-й, а парные рифмы: необозримых — неустрашимых (стихи 1-й и 2-й), облаках — стадах (3-й и 4-й); вторая половина приближается к раешному стиху с случайной рифмой: мест (в произношении: мес) — небес (8-й и 9-й); остальные стихи (7-й и 10-й) ни между собой, ни с другими стихами не рифмуются.

Лермонтовский ритм, как и следовало ожидать, сохраняется в меньшей части стихов (2—5-й).

Каким путем вошел этот отрывок в народную драму Онежского края?

Происхождение списка драмы, содержащего отрывок из Лермонтова, путешественником не выяснено98. Вообще же об этой драме народного театра наблюдатели согласно свидетельствуют, что она культивировалась и была любимой на архангельских и вообще поморских лесопильных заводах, в сибирской солдатской казарме, у балтийских матросов, у хлеборобов б. Курской губ.; лесопильные заводы в Петербурге также являлись хранителями народной драмы. Известно, в частности, что один знаток «привез эту пьесу из бурлаков, когда ходил на выгонку леса»,

- 377 -

другой «вывез драму из Петербурга, куда он ходил бурлачить», третий — вернувшись с военной службы во флоте, в Кронштадте, и пр.99.

Драма прошла через грамотную среду; список, который нас интересует, добыт у грамотного человека100, — и все же не остается сомнений в том, что отрывок из «Демона» пришел в народную драму не через книгу: списанный с книги, он представлял бы собой более исправную редакцию, близкую к книжной; та редакция, которую мы имеем, носит все следы усвоения по-на́слыху и устной обработки. Таким образом, не «сочинения» поэта и не песенники послужили проводником Лермонтова на сцену народного театра, а какой-то иной источник.

Брамбеус появляется «из-под неба, из-под звезд», «из тех мест, где лес выше небес» и пр. Едва ли можно указать преграды, мешающие видеть в этих нескольких несложных штрихах черты описания конкретной обстановки. Такую конкретную обстановку драматург мог видеть в театре в Петербурге (или другом городе), когда шла опера «Демон».

Не в той же сцене, но тогда же (т. е. в тот же вечер, когда шла опера) «является» действующее лицо и тоже объявляет себя: «Я тот...» и пр. Театральные декорации, изображающие ночь и звезды и «лес выше небес», дали несколько зрительных образов, слившихся в один общий. В театре прозвучали стихи Лермонтова, были восприняты слухом, сохранены памятью и включены в подходящем месте в текст драмы.

Некоторым подтверждением высказываемых суждений является и то, что приведенный отрывок из поэта — не единственный в народной драме.

В той же редакции драмы «Царь Максимильян» есть сцена, где царевна Дахмара горюет о своем женихе, казненном Адольфе. Она обращается к отцу со словами:

Отец, отец, душа милая,

Отец, ты пощади меня,

Аль ты не видишь мои слезы,

Оне не первы у меня.

5 Отец, отец, оставь угрозы,

Дочь Дахмару не брани.

Супруг мой взят сырой землею,

Другому сердце не отдам101.В этом горестном плаче царской дочери легко узнать слезную мольбу грузинской княжны Тамары:

Отец! Отец! Оставь угрозы,

Свою Тамару не брани.

Я плачу. Видишь эти слезы?..

Уже не первые они...

5 Не буду я ничьей женою —

Скажи моим ты женихам:

Супруг мой взят сырой землею, —

Другому сердца не отдам102.Чем отличается устная редакция этого стихотворного отрывка от оригинала? В ней можно видеть два новых стиха (1—2-й), являющиеся как будто развернутым обращением из стиха 5-го и развитием стиха 6-го; в действительности же это два стиха Лермонтова, оторвавшиеся от цитируемого отрывка:

Отец, душа моя страдает...

Отец мой, пощади меня!103.

- 378 -

Может быть, здесь — ошибка слуха, может быть, — сознательное изменение стиха. Устная редакция, далее, утрачивает два стиха поэта (5-й и 6-й), но в остальных стихах допускает перестановку двух пар лермонтовских стихов — одной на место другой (3-й и 4-й, 5-й и 6-й), с некоторыми отступлениями от текста поэта, но без нарушения их содержания и смысла; последние стихи (7-й и 8-й) сохранены из буквы в букву.

Стихотворный ритм сохранился, рифма почти полностью утрачивается (сохраняется в стихах 3-м и 5-м, и если за рифму счесть лексическое повторение, то прибавляется еще одна — в стихах 2-м и 4-м).

Устная редакция плача Дагмары полнее и точнее сохраняет текст поэта. Это и понятно: он проще, «простонароднее» предыдущего отрывка («Средь полей необозримых») по назначению, содержанию, строю и лексике. Он привлек к себе внимание драматурга как готовая форма для изображения душевной тревоги несчастной невесты, внезапно лишившейся жениха.

Замену имени, как кажется, легко объяснить. Дело, конечно, не только или не столько в созвучии имен Тамары и Дахмары, и едва ли в том, что имя Дагмары известно матросам «потому, что оно часто служит для наименования морских яхт»104. Обратим внимание на имена действующих лиц в драме: простые, т. е. привычные, имена даются лицам, исполняющим низкие (комические) роли (напр., «главный доктор» — Фома); у некоторых из них совсем нет имен; главные действующие лица — Максимильян, Змиулан, Брамбеус, Адольф — все иноязычные и «громкие» имена. Имя героини, царской дочери, должно быть на уровне с ними. Имя Тамары звучит обыкновенно, «по-русски»; созвучное ему Дагмара — «царственное» имя, бывшее одно время и у нас известным и «модным».

Как предыдущий отрывок, так и этот идут из одного источника — из оперного театра. Слова Тамары не списаны с книги или не выучены по книге; об этом говорит их редакция, — они пришли путем устной передачи. Кроме того, при заимствовании из книги первые два стиха обращения Дагмары занимали бы другое место, так как у Лермонтова они идут после, через девять стихов. Если обратиться к опере «Демон»105, там эти стихи поэта составляют начало плача княжны, т. е. занимают то самое место, на какое ставит их составитель интересующего нас текста народной драмы.

Зрительным впечатлением точнее и убедительнее подсказывается момент использования этих слов. В опере «Тамара... в ужасном волнении бросается к Гудалу»106. «Ужасное волнение» передается зрителям, и небесплодно отложилось оно в памяти драматурга107. По связи с этими доводами делается правдоподобным еще одно наблюдение. Из оперы взяты не только стихотворные отрывки, но, видимо, и некоторые реплики. Например, горюющей грузинской княжне голос поет:

Не плачь, дитя, не плачь напрасно!

Твоя слеза на труп ужасный

Живой росой не упадет...Кажется, этими стихами подсказана во всех отношениях прозаическая, но смыслом и лексически близкая реплика Максимильяна: «Плачь, не плачь, дочь моя, слезы горю не помогут»108.

Плач Тамары зрители запомнили и принесли в глубокую провинцию как стихотворный отрывок. Обычно наблюдается другое явление — стихотворение поэта перерождается в песню; здесь, как и в предыдущем случае, — наоборот: песенный отрывок усваивается как стихотворная речь.

- 379 -

Едва ли зрители — скорее зрительницы — вынесли плач Тамары из стен театра как песню109, получившую затем, разными путями, большое распространение. В конце прошлого столетия участник известной сибиряковской экспедиции Тан-Богораз в своем сообщении, посланном московскому научному обществу110, характеризуя народный песенный репертуар русского населения за Полярным кругом, между прочим, пишет, что там «можно встретить обрывки „старины“... песни казачьего и разбойничьего цикла..., старинные романсы..., „Прощание Тамары“ из „Демона“ и пр.»111. Позже Богораз снова имел повод сказать о том же112, но ни в первый, ни во второй раз ученый-этнограф ни текста «песни Тамары» не приводит, ни условий бытования ее в Полярной Руси не указывает. Впрочем, и попутное упоминание имеет значение как надежное констатирование наличия стихов Лермонтова в народно-песенном репертуаре населения отдаленнейшей северо-восточной окраины азиатского материка. Позднее «песня Дагмары» была отмечена в народном репертуаре на Амуре, в селениях между Благовещенском и Хабаровском113.

„ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ.

НОВЫЙ ПЕСЕННИК“.

Обложка песенника. Москва, 1915 г.III

Едва ли перечисленными четырнадцатью опусами полностью исчерпывается вклад Лермонтова в народную поэзию; но и приведенный здесь небольшой материал, являющийся, при всех его недочетах, первой сводкой сведений, относящихся к теме о произведениях Лермонтова в народно-поэтическом обиходе, дает возможность прежде всего определить хронологические рамки, в которых совершился процесс образования «избранного», или «народного Лермонтова». Перед нами не мимолетное явление, не случайный эпизод в истории русской народной словесности, — доля поэтического наследства Лермонтова, принятая носителями

- 380 -

народного словесного искусства, обнаруживает стойкость, сохраняет свою живучесть на протяжении почти полного столетия. Первая дата, с которой можно вести счисление лет неканонического Лермонтова, — 1847 г.; последняя дата, подсказываемая наличным материалом, — 1937 г.

Собранный здесь материал дает возможность обозначить общими контурами карту географического распространения «народного Лермонтова». На карте должны быть обозначены пространства по ту и по другую сторону Урала. В Европейской части русской территории, идя с юга на север, должно назвать б. Полтавскую и Курскую, Тульскую и Смоленскую губ., Приочье, Урал, Петербург, Вологодский край, побережье Белого моря; в Азиатской части, в Сибири, идя с запада на восток и затем на север, следует перечислить б. Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую губ., Забайкалье, Амурскую область и Заполярье.

К этому наброску карты надо сделать по крайней мере два пояснения: 1) он, как легко понять, не показывает, что во всех обозначенных на нем населенных пунктах известен весь объем унаследованной народом части лермонтовского поэтического наследства, а показывает только, что в каждом из них известна какая-то доля полученного наследства; 2) он неисправен в том отношении, что содержит много «белых пятен», заполнение или закрепление которых ложится обязанностью на местных и вообще полевых фольклористов.

Сообщаемыми здесь материалами освещен в известной степени вопрос о путях проникновения избранных произведений поэта в «простонародную» среду.

Один из ранних наших источников сообщает, что уже в середине прошлого столетия «к деревенской молодежи... перешло много ненародных, сочиненных песен, которые... вытесняют старые песни»114. Каким образом это происходит?

На зимних посиделках, где собираются молодцы и девушки, всегда поются песни. Иногда молодец, обычно из приезжих, «затягивает такую песню, которой не знают другие, и этих песен бывает довольно много. Молодец поет ее один, а другие мало-помалу перенимают ее, и она входит в употребление. Эти песни берутся обыкновенно из молчановских песенников115 и даже из стихотворений Пушкина, Лермонтова и Кольцова. Эти романсы и стихотворения, которые нередко можно слышать в петербургском и вообще городском простонародье, начинают проникать и в деревенскую публику...»116.

Позднее указания на песенники лубочного издания как на главнейший источник, из которого идет в народ «литературная» песня, делаются обычными, почти общим местом. Конкретные данные, собранные в сколько-нибудь значительном количестве, заставляют по-иному судить о роли печатных песенников. Ссылкой на них вопрос полностью не решается. Не все, что давалось в песенниках, вошло в народный репертуар, а что вошло, то привилось не в одинаковой степени. Значит, не все определяется наличием печатного песенника. Певцы принимают в свой репертуар новую песню, а не стихотворение. Чтобы остановить на себе внимание певцов, стихотворение должно прозвучать как песня. Песенник содержит только текст песни и — в старых песенниках довольно часто, в новых весьма редко — указания на манеру исполнения117. Мелодия шла из какого-то другого источника. Бывают случаи, когда певцы подбирают мотив, т. е. поют новую песню, встреченную в печатном песеннике,

- 381 -

на мотив какой-нибудь старой, но обычно эта манера или этот способ исполнения не удерживается и не распространяется. Это и понятно. «Если бы мы допустили пение песен по песеннику без знания напева, — справедливо судит знаток народной песни, — то в результате получилось бы такое разнообразие и смешение мотивов для одной и той же песни, которое отняло бы у новой песни всякую определенность напева. Нам кажется, что в этом отношении, напротив, существует замечательное единство»118 или, по крайней мере, близость, сходство.

Оставаясь в границах темы, надо заметить, что в отдельных случаях можно определенно говорить о том, что песенник не имел значения звена в цепи передач лермонтовского стихотворения народным певцам. Песенник не мог быть и не был первым и главным проводником песни в народную среду. Он имел иное, весьма немаловажное значение: при готовом музыкальном мотиве песни содействовал ее принятию в новую среду и ее сохранности, закрепляя и обновляя в памяти представителей сменяющихся поколений певцов песенные тексты119. В связь с этим нужно поставить и другое наблюдение: старшие записи дальше отстоят от авторского текста, чем записи ближайшие по времени; новые записи иногда совсем не дают разночтений. Подобное же значение имела учебная книга.

В судьбе стихотворения, в претворении его в песню, в его популярности сыграла очень важную роль его музыкальная обработка. Первый посредник между поэтом и народом — тот музыкант-композитор, которому удалось облечь слова поэта в близкие воспринимающей среде звуки, будь то пианист, гитарист, певец — кто угодно. Когда поэт входит в музыку, он получает новую силу, новые пути распространения и средства проникновения в народ.

Песня не исполняется без слов. Музыка влечет за собой текст; искание его приводит к книге, к песеннику.

Произведение композитора первоначально попадает в литературно или музыкально образованное общество, там держится некоторое время, затем постепенно спускается в другую социальную среду, входит в домашний обиход — преимущественно в репертуар провинциальных «барышень». Спору нет, обычно «барышни» способны «самое грозное и безотрадное стихотворение Лермонтова применить как-нибудь к своей конфектной страстишке»120, но роль их в распространении книжных песен уже не подлежит оспариванию121. Не у композитора, а у «барышни» перенимала песни домашняя «челядь» (прислуга, дворня) и несла ее в свой круг.

В одной из старых рецензий на лубочный песенник (кажется, все рецензии на эти издания носили тон насмешки) упоминаются кстати и исполнительницы песен — «сентиментальные барышни, вооруженные гитарой на розовой ленточке»122.

И тогда, сто лет назад, и теперь спокойно и объективно не рассмотрено, какую роль играла гитара в процессе включения произведений наших поэтов в народную вокальную музыку. Тогда как в «высших» и средних слоях общества исполнение поэтических произведений на музыкальных инструментах или под их аккомпанемент служило необязательным дополнением и столь же необязательным истолкованием поэта, роль скромного инструмента, давно забытого в «высшем» кругу общества и ставшего демократическим123, была по своему назначению иная: русская гитара служила проводником книжной поэзии в народную среду, — через

- 382 -

нее усваивалась мелодия, а с ней — текст поэта. Часть лермонтовского репертуара как пришла в «низшую» среду с гитарой, так и зажилась здесь с ней до последних дней. Какое-то значение в рассматриваемом процессе имели «народные хоры», граммофон, но для обоснованных суждений по поводу этих частных тем еще никем не собран необходимый материал. И вообще процесс слияния поэзии Лермонтова с «поэтическим народным преданием» мы застаем далеко не законченным. Большая часть его избранных произведений вошла в «народную книгу» (лубочный песенник) и составляет материал для чтения грамотных среди неграмотных124; одни произведения приняты в цыганских и других народных хорах125; иные ушли через тюрьму, солдатскую казарму и другими путями в грамотный слой городского и сельского «простонародья», а иные — в среду малограмотного и совсем неграмотного люда. Кто составляет воспринимающую среду в рассматриваемом процессе? Рабочие, мастеровые, приказчики, швеи, мещанки, дворня богатых людей, крестьяне, крестьянки — словом, «демос», самые задние ряды (еще в недавнем прошлом) претендентов на литературное наследство Лермонтова. В устной форме наследования и передачи произведения поэта отдаются на волю исполнителей. В народной среде они вступают в новую жизнь: из стихотворений они превращаются в песни и бытуют как произведения вокальной музыки. Сделаться народной песней — значит войти в народно-песенный репертуар, быть исполняемой, как песня, — без памяти и мысли о ее творце, служить певцу для выражения своих дум, своих чувств. Сообразно с нуждами и потребностями певцов, с уровнем их разумения и художественного вкуса, с особенностями их дарований заимствованные у поэта произведения подвергаются тем или иным изменениям. Для Лермонтова характерно то, что его стихотворения, которые закрепились в народно-поэтическом обиходе, испытывают сравнительно незначительную переработку и носят характер «усвоения», а не «внешнего наплыва» из чуждой среды126.

Самый факт заимствования из Лермонтова говорит не только о том, что создания поэта нашли отклик в народной среде, но свидетельствует о непрекращающемся процессе самостоятельного народного художественного творчества, потому что — как гласит тезис Потебни — «в сложных психологических единицах, как народ, общество, заимствование есть лишь другая сторона самостоятельности».

Принятие из поэтического наследства Лермонтова большого количества его произведений в народную словесность служит достаточно убедительным свидетельством в пользу утверждения, что Лермонтов — народный поэт не только в общем и широком смысле этих слов, но и в особом, специальном их значении: поэт с незнаемым именем, но живущий в устах народа.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 П. Владимиров, Исторические и народно-бытовые сюжеты в поэзии М. Ю. Лермонтова. — Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, Киев, 1892, кн. 6, 198—230; Н. Мендельсон, Народные мотивы в поэзии Лермонтова. — «Венок М. Ю. Лермонтову». Юбилейный сборник, М. — П., 1914, 165—195; Л. Семенов, Лермонтов и Лев Толстой, М., 1914. Здесь же назовем специальную статью о фольклорных источниках только одного произведения: П. Давидовский, Генезис «Песни о купце Калашникове». — «Филологические Записки» 1913, IV—V.

- 383 -

2 Несомненно притом, что какая-то часть источников упущена мною из виду или осталась мне совершенно неизвестной.

3 Вл. Александров, Деревенское веселье в Вологодском уезде. Этнографические материалы. — «Современник» 1864, июль, VII, 175.

4 Н. Ядринцев, Русская община в тюрьме и ссылке, Спб., 1872, гл.: «Острожная поэзия, музыка и тюремное творчество», 125; С. Максимов, Сибирь и каторга, ч. IV, приложение: «Тюремные песни». — Собрание сочинений, изд. «Просвещение», Спб., б. г., IV, 166.

5 Н. Смирнов, Русские народные песни новейшего времени, Спб., 1895.

6 Н. Ончуков, Народная драма на Севере. — «Известия Отделения Русского Языка и Словесности Академии Наук», Спб., 1910, XIV, кн. 4, 224.

7 В. Богораз, Областной словарь колымского русского наречия, Спб., 1901, 166. — Сб. Отделения русского языка и словесности Академии наук, LXVIII.

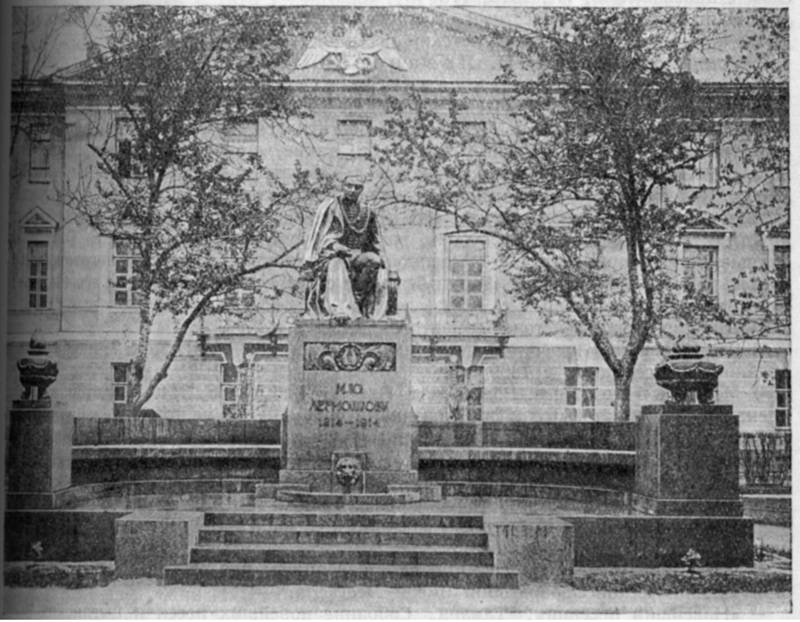

ПАМЯТНИК ЛЕРМОНТОВУ В ЛЕНИНГРАДЕ

Скульптура Б. Микешина, 1914 г.8 В. Симаков, Народные песни, их составители и их варианты, М., 1929, 106, 107.

9 Говорю: почти, потому что из круга лиц, писавших на эту тему, исключение должно сделать для Ядринцева, который с бо́льшим вниманием, чем другие авторы, и с бо́льшим пониманием отнесся к факту проникновения произведений поэта в арестантскую среду и к оценке этого явления. — Н. Ядринцев, цит. соч., 125, 131.

10 Н. Смирнов, цит. соч., 25.

11 Отчет о XXII присуждении наград гр. Уварова, Спб., 1880, 199.

12 Понятием «народный репертуар» я пользуюсь здесь как привычным, разговорно-обиходным и вполне достаточным для тех целей, какие ставит себе моя статья.

13 П. Догадин, Былины и песни Астраханских казаков, 1908, II, 69, № 68.

14 Устное сообщение Л. П. Клочковой, сотрудницы Института литературы Академии наук (1940). О бытовании песни в Сибири см. Г. Виноградов, Детский фольклор и быт, Иркутск, 1925, 38.

15 «Библиография текстов Лермонтова». Составили К. Александров и Н. Кузьмина, М. — Л., 1936, 439—440.

- 384 -

16 Это обстоятельство надо связать с наблюдением этнографа, отмечающего, что «жадная до новых песен деревенская молодежь... переводит на песенный склад выучиваемые в школе стихотворения». — В. Х<арузина>, На Севере. <Путевые воспоминания>, М., 1890, 93.

17 Самые ранние: «Новейший песенник или собрание русских песен и романсов», Спб., 1853, ч. I, 73, № 51; «Новейший полный русский песенник, собранный из народных русских песен и из сочинений известных русских писателей», М., 1854, 112, № 91. Последними лубочными песенниками, приютившими эту песню, были песенники «Золотой букет», 1917, 17 и «Карие глазки», 1917, 63.

18 Исключения очень редки, но все же наблюдаются. В Омске я не раз слыхивал, как пожилая женщина из Поволжья (из б. Самарской или Саратовской губ.), укачивая в люльке внучонка, пела лермонтовскую колыбельную песню на обычный мотив народных баек (1935, 1936). О музыкальной записи, сделанной самим поэтом, сохранились, видимо, только смутные сведения; ср., напр., Д. Гинцбург, О русском стихосложении, П., 1915, 175.

19 Напр., широко известный сборник Весселя «Школьные песни», 1879; А. Фаминцына, Русский детский песенник, Лейпциг, 1875, вып. I.

20 Устное сообщение А. Н. Лозановой (1940).

21 Сообщение С. Н. Дурылина (1939).

22 Ср. А. Аристов, Песни казанских студентов, Спб., 1904, 96, № 3б.

23 Через прикосновение к Лермонтову обогатилась не только народная песня, — обогатился и наш повседневный язык. Ср. такие, ставшие ходовыми, выражения, как: «печально я гляжу на наше поколенье», «богатыри — не вы», «герой нашего времени», «под небом места много всем», «и скучно, и грустно, и некому руку подать», «жизнь — пустая и глупая шутка», «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», «была без радости любовь, разлука будет без печали» и др. Отметим несколько цитат, принявших в обыденной речи характер шуточных поговорок: «Смешались в кучу кони, люди», «Гарун бежал быстрее лани», «И на челе его высоком не отразилось ничего» и др.

24 «Библиография текстов Лермонтова», 445.

25 Самый ранний — известный песенник Смирдина, 1859, ч. I, 5, № 7; наиболее часты издания в песенниках с 1869 г.

26 М. Альбов, Ряса. Роман, изд. Вольфа, Спб., 1886, 344. — Во втором издании сцена исполнения этой песни «выброшена» автором как ему не принадлежащая, а вставленная в роман, по поручению издателя, «одним литератором» (М. Альбов, Сочинения, изд. Маркса, Спб. <1906>, III, 6). Для нас это обстоятельство дела не меняет: если не романист свидетельствует о бытовании в духовной среде лермонтовского произведения на правах песни, то свидетельствует о том «литератор».

27 В. А<рефье>в, К вопросу о сибирской народной песне. — Сибирский сборник, Иркутск, 1899, вып. I, 38.

28 Имею в виду учеников и учениц вечерней школы для взрослых на Торговой ул., при Биологической лаборатории имени Лесгафта.

29 «Новейший песенник. Тамара. Собрание новейших песен и цыганских романсов». Издание книжной и картинной торговли А. Сазонова, М., 1909, 3—4. Без указания автора. Обложка этого песенника здесь воспроизводится. — Почти те же разночтения в песеннике: «Тамара. Новейший народный песенник новых любимых песен, романсов и куплетов». Книгоиздательство Максимова, М., 1910, стр. III—IV. Автор тоже не назван.

30 «Собрание сочинений П. Засодимского», Спб., 1895, I, 73, 79 (на стр. 75 выноска: «Описываемое — недавний факт»). Первоначально напечатано в журнале «Дело» 1870, апрель, 151, 164.