- 263 -

НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ

ЛЕРМОНТОВАСтатья М. Штокмара

«Что такое народность в литературе? Отражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками, красками и родимыми пятнами... ...У кого есть талант, кто поэт истинный, тот не может не быть народным»1.

«Литература есть сознание народа: в ней, как в зеркале, отражается его дух и жизнь; в ней, как в факте, видно назначение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого рода, момент всемирно-исторического развития человеческого духа, который он выражает своим существованием»2.

Приведенные слова Белинского, характеризующие признаки самобытности писателя и поэта, определяют в то же время границы и сферу действия иностранных влияний, которые, начиная с XVIII в., мощным потоком хлынули в русскую литературу и стимулировали ее быстрый рост. Эти влияния, естественно, учитывались не без существенных преувеличений нашим литературоведением, которое не всегда умело разглядеть под покровом заимствованных форм элементы оригинального творчества, служившего отражением того «сознания» русского народа, о котором говорил Белинский.

Цитированные формулировки, высказанные Белинским в общей форме, бесспорно применимы к ряду великих русских писателей первой половины XIX в., которым принадлежит создание подлинно самобытных произведений русской литературы. При всей глубине и разносторонности своих связей с культурными традициями западно-европейской литературы, Лермонтов в такой же степени, как и Пушкин, должен быть признан русским народным поэтом.

В своей статье «Стихотворения М. Ю. Лермонтова» Белинский пророчески заявлял: «...уже не далеко то время, когда имя его в литературе сделается народным именем и гармонические звуки его поэзии будут слышимы в повседневном разговоре толпы, между толками ее о житейских заботах...»3.

Но такое применение к Лермонтову наименования народного поэта, базирующееся на оценке его поэтического творчества, сохраняет свою силу до тех пор, пока ему придается обобщающий характер. У нас употребляется термин «народный поэт» и в ином, более специальном значении этого слова. Мы нередко называем народными поэтами представителей так называемой «устной», фольклорной традиции русской литературы. Был ли Лермонтов — создатель «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» — «народным поэтом» в таком специальном понимании этого термина? Чисто внешние, формальные

- 264 -

признаки как будто с неизбежностью приводят к отрицательному решению: Лермонтов принадлежал к дворянскому, а не к крестьянскому сословию, воспитывался в обстановке помещичьей усадьбы, затем жил в Москве, в Петербурге, а не в деревне, служил офицером, а не занимался хлебопашеством, наконец, был грамотен и сам написал «Песню про купца Калашникова», а не «сказывал» ее ученому-этнографу, вооруженному карандашом и бумагой или фонографом. Для позитивного литературоведения XIX в. скоморошьи гусли, звон которых сопровождал «сказывание» «Песни про купца Калашникова», были, разумеется, не чем иным, как обыкновенной бутафорией, и Лермонтов в роли сказителя казался не более правдоподобным, чем любое «действующее лицо», загримированное соответствующим образом для любительской постановки «на домашнем театре». Однако надо полагать, что для историков литературы и критиков XIX в. такое отношение к «Песне» Лермонтова диктовалось не только тем, что ее автор не подходил по своим внешним признакам к каноническому типу народного певца или сказителя. Убеждение в неподлинности, поверхностной подражательности произведения Лермонтова само собой вытекало из правильно осознанных трудностей, которые должны были возникнуть перед этим выходцем из дворянско-помещичьей среды, городским жителем, усвоившим с детских лет рафинированную речь наиболее культурных слоев русского общества, в его попытке не только заговорить на языке «простого» народа, но и создать большое по объему литературное произведение в духе своеобразной и не до конца понятной его современникам древней эпической традиции русских сказителей. Невозможно было предположить, что Лермонтов справился с этими трудностями. И в глазах некоторых историков литературы, даже и без сопоставлений «Песни» Лермонтова с памятниками народного творчества, из этого, естественно, должно было сложиться убеждение, что он и не справился с ними, что из под его пера вышло произведение подражательное, со всеми недостатками, присущими подобным сочинениям.

«В основании этой поэмы лежит антихудожественная мысль, составляющая, с точки зрения художественного творчества, главный источник ее слабости и недостатков, — мысль о подражании... Истинно-художественное произведение должно быть оригинально»4. Приведенное заявление, принадлежащее Ц. Балталону, автор, с своей точки зрения вполне последовательно, завершил следующими строгими педагогическими «выводами»: «Эта „Песня“, как слабое произведение, не должна входить в число образцовых произведений Лермонтова, обязательно изучаемых в классе»5.

Точка зрения Ц. Балталона, подкрепленная им посредством крайне пристрастного и одностороннего разбора «Песни про купца Калашникова», оказалась, к чести русского литературоведения, все же явлением единичным. С отповедью Балталону, правда не слишком глубоко мотивированной, тогда же выступил С. Брайловский, защищавший прямо противоположные тезисы: «„Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ — вполне самостоятельное оригинальное произведение Лермонтова, весьма удачно написанное в народном стиле и превосходно воспроизводящее народные темы... ...В художественном отношении это одно из замечательнейших произведений русской литературы»6.

- 265 -

В цитированных выше заявлениях Ц. Балталона и его оппонента с наибольшей яркостью наметилось двойственное отношение к «Песне про купца Калашникова» со стороны представителей русской критики и истории литературы. Эта двойственность отчасти проявилась даже в знаменитой статье Белинского о стихотворениях Лермонтова: «...если мы остановились на „Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, которую сами признаем художественною, то потому, что, во-первых, самая ее художественность более или менее условна, ибо в этой „Песни“ он подделывается под лад старинный и заставляет гусляров петь ее; во-вторых, эта „Песня“ представляет собою факт о кровном родстве духа поэта с народным духом и свидетельствует об одном из богатейших элементов его поэзии, намекающем на великость его таланта»7.

ЛЕРМОНТОВ

Акварель А. Клюндера, 1839 г.

Институт литературы, ЛенинградРазумеется, слово «подделывается» в устах Белинского не имеет того вульгаризаторского смысла, какой в конце XIX в. вкладывал Ц. Балталон в свои заявления о подражательной основе «Песни про купца Калашникова». Сам Белинский дал развернутую оценку «Песни», в которой не

- 266 -

только закрепляется подлинная художественность произведения Лермонтова, но даже выявляется характерное для Белинского предпочтение, отдаваемое им произведениям искусственной литературы перед фольклором: «...нельзя довольно надивиться поэту: он является здесь опытным, гениальным архитектором, который умеет так согласить между собою части здания, что ни одна подробность в украшениях не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною с самыми существенными частями здания, хотя вы и понимаете, что архитектор мог бы легко, вместо нее, сделать и другую. Как ни пристально будете вы вглядываться в поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишнего или недостающего слова, черты, стиха, образа; ни одного слабого места: все в ней необходимо, полно, сильно! В этом отношении, ее никак нельзя сравнить с народными легендами, носящими на себе имя их собирателя — Кирши Данилова: то детский лепет, часто поэтический, но часто и прозаический, нередко о̀бразный, но чаще символический, уродливый в целом, полный ненужных повторений одного и того же; поэма Лермонтова — создание мужественное, зрелое, и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные творцы этих безыскусственных и простодушных произведений составляли одно с веющим в них духом народности; они не могли от нее отделиться, она заслоняла в них саму же себя; но наш поэт вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество: даже в минуту творчества он видел ее пред собою, как предмет, и так же по воле своей вышел из нее в другие сферы, как и вошел в нее. Он показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества; показал, что и прошедшее его родины так же присуще его натуре, как и ее настоящее; и потому он, в этой поэме, является не безыскусственным певцом народности, но истинным художником — и если его поэма не может быть переведена ни на какой язык, ибо колорит ее весь в русско-народном языке, то тем не менее она — художественное произведение, во всей полноте, во всем блеске жизни, воскресившее один из моментов русского быта, одного из представителей древней Руси»8.

Следы той же двойственности решения вопроса о степени самостоятельности Лермонтова мы находим и в недвусмысленно высокой оценке, высказанной С. Шевыревым в рецензии на издание «Стихотворений М. Лермонтова» (1840), которую Ц. Балталон даже цитировал в своей полемике с Брайловским, доказывая подражательный характер «Песни про купца Калашникова»9: «Первое стихотворение, в котором стихотворец-протей является во всем блеске своего дарования, есть, конечно, Песня про удалого купца Калашникова (1837) — мастерское подражание эпическому стилю Русских песен, известных под именем собирателя их Кирши Данилова. Нельзя довольно надивиться тому, как искусно поэт умел перенять все приемы Русского песенника. Очень немногие стихи изменяют стилю народному. Не льзя притом не сказать, что это не набор выражений из Кирши, не подделка, не рабское подражание, — нет, это создание в духе и стиле наших древних эпических песен. Если где свободное подражание может взойти на степень создания, то конечно в этом случае: подражать Русской песни, отдаленной от нас временем, не то что подражать поэту, нам современному, стих которого в нравах и обычаях нашего искусства. К тому же содержание этой картины

- 267 -

имеет глубокое историческое значение — и характеры опричника и купца Калашникова чисто народные»10.

Если отбросить в приведенных выше отзывах наших критиков и историков литературы момент чисто оценочный, то перед нами возникает во всей присущей ему сложности вопрос о степени самостоятельности произведения Лермонтова. Решение этого вопроса, как мы видели, до сих пор было представлено в русском литературоведении не только резко противоположными формулировками Ц. Балталона и С. Брайловского, но и рядом более умеренных и, пожалуй, несколько уклончивых высказываний, в которых признавался самый факт подражания, но в нем при этом энергично акцентировалось участие творческой индивидуальности поэта, которое придало «Песне про купца Калашникова» характер вполне оригинального произведения.

Вопрос о самостоятельности произведения Лермонтова, поставленный как конкретная историко-литературная проблема, допускает два способа разрешения, разумеется, нисколько не исключающих друг друга: 1) разыскание возможных биографических, бытовых, исторических и литературных (в частности специально фольклорных) источников «Песни» Лермонтова; 2) анализ языка, стиля и стиха произведения Лермонтова в сопоставлении с лексикой, стилистикой и стиховыми формами русской народной поэзии и предшествующих Лермонтову опытов литературной стилизации народного эпоса и лирики.

Первая из намеченных линий исследования представлена в нашем литературоведении рядом работ, в которых довольно обстоятельно подобран соответствующий материал. В этой области я ограничиваю свою задачу подведением некоторых итогов, которые окажутся небезразличными для окончательных выводов. Другая сторона проблемы — язык, стиль и стихосложение «Песни про купца Калашникова» в их отношении к традициям «искусственной» литературы и фольклора — до сих пор почти вовсе не подвергалась рассмотрению. Ей в основном и посвящена настоящая работа.

I

Наши биографические сведения, относящиеся к годам детства и юности Лермонтова, трудно признать сколько-нибудь удовлетворительными. Мы очень смутно и обще представляем себе круг интеллектуальных интересов, учебную программу, объем и характер ознакомления юного Лермонтова с произведениями литературы. Поэтому усилия, приложенные исследователями генезиса «Песни про купца Калашникова» к выяснению источников знакомства поэта с фольклорной песенной традицией, позволили им лишь в незначительной степени выйти за пределы материалов, собранных П. А. Висковатовым в его «Очерке жизни и творчества Лермонтова»11.

В Тарханах, где протекли детские годы Лермонтова, он мог слышать народные песни в живом исполнении у себя дома. «Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, кто во что горазд»12. Однако и в будничной обстановке обстоятельства, несомненно, благоприятствовали ознакомлению мальчика с образцами народного творчества, о чем свидетельствует насыщенный автобиографическими чертами отрывок из начатой повести, посвященной детству Саши Арбенина.

- 268 -

«Уже самое имя Арбенина, — замечает Висковатов, — столь часто встречающееся в разнородных сочинениях Лермонтова и всегда являющееся как бы прототипом свойств самого автора, дает нам право видеть в главных чертах Саши рассказ, взятый из истории детского развития самого Михаила Юрьевича. Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую»13.

«Саше было с ними очень весело, — говорится в повести, — Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными»14.

Позднее, после переезда в Москву, новым источником фольклорной поэзии оказалось для Лермонтова знакомство с домашним учителем русской словесности у Столыпиных, семинаристом Орловым. По свидетельству А. Д. Столыпина, «Лермонтов... беседовал с семинаристом и этот „поправлял ему ошибки и объяснял ему правила русской версификации, в которой молодой поэт был слаб“; ...охотно слушал он народные песни, с которыми тот знакомил его»15.

Уже в 1830 г. юный Лермонтов умел высоко ценить русскую народную песню. Он отмечает в своей тетради: «...если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская, — я не слыхал сказок народных: в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности»16.

Немало усилий употребляют наши исследователи, чтобы показать роль Московского университета в формировании литературных взглядов Лермонтова, в частности его интереса к истории и фольклору. Как известно, в 1828 г. Лермонтов поступил в Университетский благородный пансион, а к 1830—1832 гг. относится его пребывание в Московском университете. Среди преподавателей пансиона Висковатов упоминает А. З. Зиновьева, Д. Н. Дубенского (известного своими примечаниями на «Слово о полку Игореве»), А. Ф. Мерзлякова и Д. М. Перевощикова. «Мерзляков тем более должен был повлиять на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом Арсеньевой», — прибавляет Висковатов17.

К числу возможных наставников Лермонтова П. Владимиров склонен, повидимому, отнести, кроме Мерзлякова, еще Снегирева (занимавшегося русскими народными пословицами, песнями и лубочными картинками), Погодина (пробовавшего свои силы не только в научных исследованиях, но и в художественном воспроизведении русской старины), Надеждина (впоследствии известного этнографа, издателя «Телескопа», в котором помещались статьи по русской народной поэзии), Каченовского, а среди сотоварищей Лермонтова по университету он называет Киреевского, К. Аксакова, Белинского, В. Пассека и др.18.

Все эти указания можно принять лишь с рядом существенных ограничений.

«Когда учился в университете Лермонтов, — отмечает Висковатов, — то не было уже Мерзлякова. Шевырев, приобретший на первый раз большую, но не долгую популярность, появился на кафедре немного позднее, а Надеждин начал читать лишь в 1832 году, и Лермонтов мог слушать его только в последнее полугодие своего пребывания»19.

- 269 -

«Что же касается Снегирева, то он, — по указанию П. Давидовского, — читал в университете римскую словесность и археологию, так что курсы его с русской народной поэзией имели очень мало связи, если только таковая и была»20.

Такими же оговорками приходится сопроводить соображения о влиянии на Лермонтова товарищей по университету. По словам Н. Мендельсона, «он словно не заметил в их шумной толпе К. Аксакова, Белинского, Пассека, П. Киреевского, уже в 1830 г. начавшего свой памятный труд по собиранию народных песен»21.

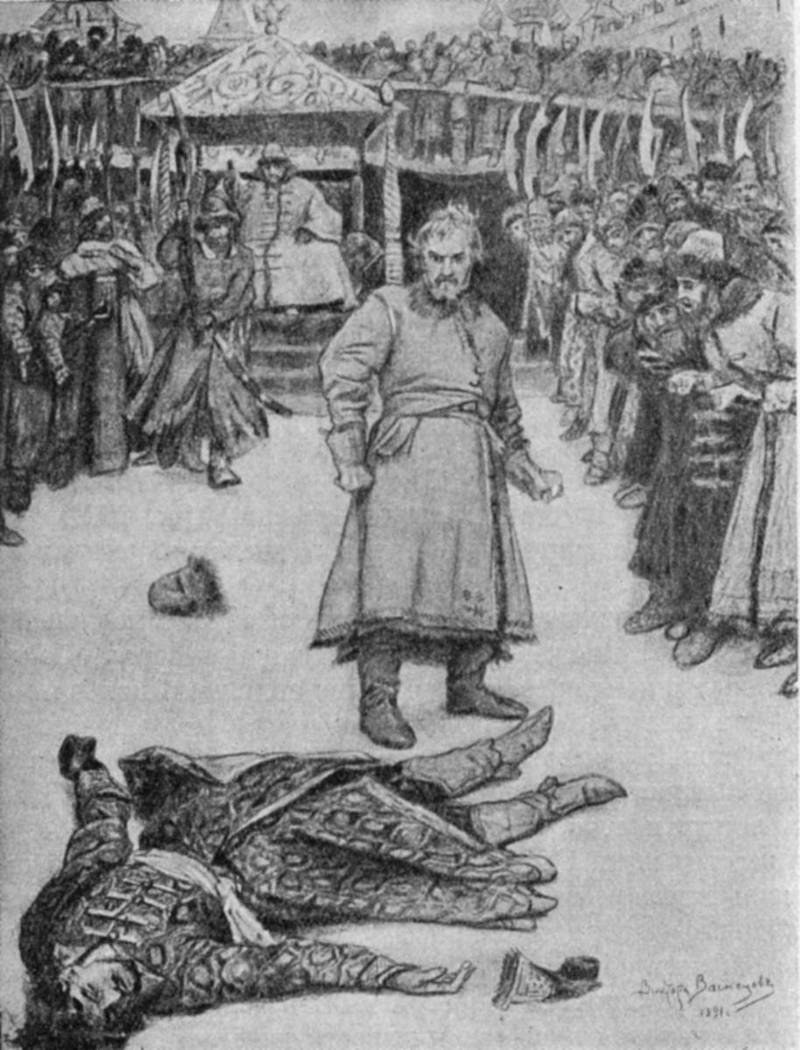

КУЛАЧНЫЕ БОЙЦЫ

Деревянная гравюра XVIII в.

Музей изобразительных искусств, Москва«Чтобы Лермонтов в университете был знаком с Белинским — сомнительно», — указывает Висковатов22.

«В первое время пребывания в университете Лермонтов чуждался товарищей»23.

По словам Вистенгофа, «этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно, в углу аудитории у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряженным,

- 270 -

сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора...»24.

Таким образом, как бы ни казалось убедительным предположение П. Владимирова: «быть может, Москве и Московскому университету Лермонтов по преимуществу был обязан более сериозным знакомством с русской народной поэзией, с русской историей»25, эта формулировка, в свете наших биографических сведений о Лермонтове, полностью сохраняет свой гипотетический характер, сообщенный ей самим автором.

Из позднейших сведений о жизни Лермонтова исследователи генезиса «Песни про купца Калашникова» отмечают любопытное свидетельство крестьянки села Тарханы, А. П. Ускоковой, о кулачном бое между крестьянами, который был устроен Лермонтовым в Тарханах зимой 1836 г., т. е. во время или непосредственно перед написанием «Песни»26.

Прежде чем закончить наш обзор биографических данных, привлеченных литературоведами для выяснения истории создания лермонтовского произведения, необходимо вкратце остановиться на попытке включить в рассмотрение интересующего нас вопроса факты, почерпнутые из быта современного Лермонтову общества. В «Выдержках из записной книжки» П. Мартьянова27 рассказывается следующее происшествие, имевшее место в Москве «после польской компании 1831 г.». На одной из окраин Москвы жил богатый купец с молодой, чрезвычайно красивой женой. Однажды ее увидел в церкви блестящий повеса, гусарский офицер, славившийся по Москве своими кутежами и эксцентрическими выходками. Несмотря на замкнутость и строгий надзор, под которым, по купеческим обычаям, состояла молодая красавица, гусар сделал попытку проникнуть в дом, но безуспешно: купец отказался от знакомства с ним и усилил предупредительные меры. Через некоторое время случился большой праздник, и, когда купчиха с провожатыми возвращалась из церкви домой, ее схватили, усадили в сани, запряженные лихой тройкой, и увезли. Все попытки мужа разыскать свою жену при помощи полиции оказались напрасными до тех пор, пока по прошествии трех дней та же тройка не доставила похищенную домой. Оскорбленный муж бросился жаловаться к высшим властям, но московский генерал-губернатор кн. Д. В. Голицын стал склонять купца на мировую, и тому ничего не оставалось делать, как подчиниться столь могущественному посредничеству. В одном из московских ресторанов за роскошным и многолюдным обедом состоялось «примирение». После обеда, по предложению купца, обиженный и обидчик стали играть в карты. Сначала счастье склонялось по очереди на сторону то одного, то другого. Вдруг, проиграв довольно крупную ставку, купец бросает гусару обвинение в шулерстве и дает ему пощечину. Выхватив саблю, гусар хотел зарубить оскорбителя, но его удержали. Купца отправили на съезжую, и там он написал к генерал-губернатору письмо, в котором объяснял свой поступок как мщение за нанесенное его жене бесчестие, а наутро после этого повесился. Сообщение Мартьянова заключается следующими словами: «Вот это-то печальное событие, как рассказывал мне один из товарищей М. Ю. Лермонтова, некто И. И. Парамонов, и натолкнуло поэта на мысль написать сказку о купце Калашникове, которой, конечно, дана более блестящая по содержанию форма».

Рассказ Мартьянова, как мы видим из его последнего примечания, имеет прямой целью показать источник лермонтовской «Песни про купца Калашникова». Эта обстоятельство заставляет исследователя отнестись

- 271 -

к нему с такой же сдержанностью, как и к другим аналогичным свидетельствам мемуаристов. Правда, совпадение подробностей у Лермонтова и Мартьянова не достигает такой полноты, при которой история купца и гусара приобрела бы очевидный характер нарочитого сочинительства. Но все же странно, что этот вопиющий случай, имеющий к тому же романическую подкладку, не известен нам, безотносительно к произведению Лермонтова, по мемуарам или переписке того времени. К тому же в студенческие годы Лермонтов, даже и в порыве нехарактерной для него сообщительности, не мог указать своему товарищу Парамонову историю похищения купчихи в качестве источника «Песни про купца Калашникова» по той причине, что «Песня» в то время не была написана. Таким образом, в руках исследователя остается на выбор несколько довольно шатких предположений: что указание Лермонтова касалось возникшего уже в университете (?) замысла, а не самой «Песни про купца Калашникова», либо что указание было сделано не в университетские годы, а после 1837 г., либо что со стороны Лермонтова вообще не было никакого указания, а сопоставление «Песни» с московским происшествием принадлежит самому Парамонову. Из всех этих версий сколько-нибудь вероятна лишь последняя, но она только повышает опасения в некоторой нарочитости самого рассказа, который, к тому же, мы знаем из вторых рук.

Сообщение Мартьянова вызвало попытку П. Давидовского связать данные его рассказа с фактами биографии Лермонтова и, исходя из этого, обосновать историю возникновения сюжета «Песни про купца Калашникова» мотивами личной жизни поэта. Он пишет: «Период времени между 1835 и 1837 годами в жизни Лермонтова ознаменован событием, послужившим причиною тяжелых нравственных страданий. Дело в том, что поэт, со времени пребывания своего в Московском университете, был влюблен в одну молодую девушку В. А. Лопухину. В 1835 году Лермонтов получает известие о том, что любимая девушка вышла замуж за Бахметева. Это известие сильно возмутило поэта, вызвало в нем негодование по адресу Лопухиной»28.

Далее автор подчеркивает связанные с переживаниями поэта по случаю замужества В. А. Лопухиной автобиографические черты в его повести «Княгиня Лиговская» и драме «Два брата». В последней дело кончается тем, что Лиговский увозит свою жену в деревню, где и запирает ее под строгий надзор: «Запру вас в степной деревне, и там извольте себе вздыхать, глядя на пруд, сад, поле и прочие сельские красоты, а подобных франтиков за версту от дому буду встречать плетьми и собаками... Ваша любовь мне не нужна, сударыня! Я, слава богу, не так глуп, но ваша честь — моя честь! О, я отныне буду ее стеречь неусыпно!»29.

Давидовский не замечает, что затворничество жены проектируется Лиговским в качестве репрессии за измену. Он сопоставляет приведенный отрывок с затворничеством купчихи в рассказе Мартьянова, которое вызвано специфическими обычаями купечества и предшествует вынужденному любовному приключению красавицы. В этих ситуациях Давидовский находит «значительное сходство» и делает вывод: «Лермонтову, видимо, вспоминалась слышанная им трагическая история, когда он переживал тяжелые муки по поводу выхода замуж Лопухиной»30. «Как раз тогда же, в 1836 г., — пишет Давидовский, — Лермонтов начинает работать над „Песней о Калашникове“, начинает собирать для нее материалы, наталкивается на факты из царствования Грозного или вспоминает

- 272 -

их, припоминает предносившийся ему уже в „Двух братьях“ образ купеческого дома и случившийся в нем трагический факт. Что в 1836 году он работал над „Песней“, доказывает то, что зимою Лермонтов, побывав в Тарханах, устраивает между крестьянами кулачный бой»31 (?!). «Если принять во внимание, что Лермонтов написал „ Боярина Оршу“ в 1835 году, что, следовательно, накануне тех событий, которые взволновали его душу, он уже занимался эпохой Грозного, то для нас станет ясно, почему поэт перенес борьбу за обладание любимой женщиной, имевшую трагический конец, в эпоху Грозного, где он, как мы видели, находил параллели и слышанному им рассказу, и отчасти постигшему его удару. Тогда же у него, лихого кавалериста, могли возникнуть мысли о том, как выйти из создавшегося положения дел, могла мелькнуть мысль о борьбе за потерянную Лопухину, о борьбе последней, страшной, тем более, что он, как натура молодая, страстная, пылкая, никогда не чуждался этой борьбы, никогда не отступал перед препятствием без боя. По крайней мере мысль о дуэли, о борьбе за предмет любви встречается в драме „Два брата“»32.

«Если же он занимался эпохой Грозного, то неудивительно, что у него появилась мысль свести соперников на смертном бою, на бою кулачном, которые устраивались в Москве, судя по народным песням»33.

«Итак, — подводит итоги Давидовский, — замужество Лопухиной, послужившее причиной страданий Лермонтова и вызвавшее два его произведения, сыграло решающую роль и в создании „Песни о Калашникове“ — оно натолкнуло поэта на сюжет»34.

Необходимо отметить, что мысль Давидовского сопоставить «Песню про купца Калашникова» с интимными переживаниями Лермонтова, вызванными замужеством В. А. Лопухиной, и связать их при помощи двух посредствующих звеньев — драмы «Два брата» и рассказа Мартьянова, является крайним выражением наивного биографизма, неоднократно проявлявшегося в русском литературоведении. Никаких специальных аргументов концепция Давидовского для своего опровержения, повидимому, не требует.

Гораздо более скромное и в то же время убедительное впечатление производят исторические материалы, подобранные исследователями в качестве параллелей к «Песне про купца Калашникова». В цитированной выше работе П. В. Владимиров приводит из «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина «упоминание из эпохи Иоанна Грозного о чиновнике Мясоеде Вислом, который имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили, а мужу отрубили голову»35.

П. Давидовский36 пополняет этот материал следующей выдержкой из «Истории» Карамзина: «В июле месяце 1568 года, в полночь, любимцы Иоанновы, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царскою дружиною вломились в домы ко многим знатным людям, дьякам, купцам; взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. В след за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный тысячами кромешников. На первом ночлеге ему представили жен: он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, ездил с ними вокруг Москвы...; возвратился в Москву, и велел ночью развести жен по домам: некоторые из них умерли от стыда и горести»37.

Эти цитаты полезны и нужны, конечно, не для того, чтобы, подобно Владимирову, доказывать, что «Лермонтов пользовался „Историей“ Карамзина для своей „Песни о Калашникове“»38. Лермонтов, бесспорно,

- 273 -

читал «Историю» Карамзина независимо от своих литературных замыслов, а факты, подобные приведенным выше, крепко западают в память на всю жизнь даже без напоминаний такого типа, как мартьяновская история. Точного сюжетного совпадения с Карамзиным (так же как и с Мартьяновым) у Лермонтова нет, но без знания таких фактов, какие приведены у Карамзина, «Песня про купца Калашникова», разумеется, не могла возникнуть.

КУЛАЧНЫЕ БОЙЦЫ

Фарфор Гарднера, 1840-е гг.

Музей фарфора, Кусково«Сюжет „Песни“, — пишет Владимиров, — нельзя назвать строго историческим. В истории времени Иоанна Грозного — единственного исторического лица в поэме Лермонтова — мы не находим ни опричника Кирибеевича из семьи Малютиной, ни купца Калашникова. „Песня“ не связана также и с теми историческими событиями эпохи Иоанна Грозного, которые воспеваются народными песнями, как взятие Казани, покорение Сибири, или даже как женитьба царя и отношения его к сыну. Сюжет „Песни“ представляет вымышленную быль, повесть, нарисованную на фоне эпохи Иоанна Грозного»39.

Таким образом, для произведения Лермонтова характерен не историзм имен и событий, а историзм в воссоздании быта и колорита эпохи. «Песня про царя Ивана Васильевича», по замечанию Владимирова, «выделяется из всех произведений Лермонтова замечательным воспроизведением русской народной поэзии и русского быта XVI в.»40.

- 274 -

В связи с этими наблюдениями приобретает особый интерес то обстоятельство, что источником Лермонтова в обрисовке личности Ивана Грозного оказывается не научная историография того времени, а фольклор — так называемые «исторические песни». По словам Владимирова, «в изображении Ивана Васильевича Лермонтов следовал не Карамзину, а русским народным песням»41. Это заявление получает дальнейшую детализацию во второй части работы П. Давидовского. «По Карамзину, — говорит он, — Иоанн — это тигр, который „упивался кровью агнцев“, это „неистовый кровопийца в летах мужества и старости“, словом, Карамзин лишает его всякого нравственного достоинства, допуская лишь, что он только в крайностях зла является как бы призраком великого монарха»42.

Ряд исторических романов первого пятилетия 30-х годов XIX в. целиком воспроизводит взгляды Карамзина на личность Грозного.

«Лермонтов же оказался в стороне от господствовавших литературных и исторических воззрений, и потому необходимо искать других источников, откуда он мог почерпнуть данные для освещения личности Грозного. Таким источником явились для него народные песни»43.

«Если пересмотреть исторические песни об Иоанне Грозном, то мы увидим, что в них нет такого безапеляционного приговора над царем, какой был вынесен нашим историком, что образ Грозного здесь более всесторонен... Правда, народные песни знают и о казнях Грозного, знают об убийстве им сына, но они же отмечают и способность царя к раскаянию, отмечают его отходчивость... Эта-то отходчивость царя, его справедливость вместе с крутостью и частыми вспышками гнева и роднит образ Грозного народных песен с образом его у Лермонтова, заставляя предполагать, что Лермонтов примкнул в данном случае к народному воззрению на Грозного»44.

Переходя к обзору фольклорных источников «Песни про купца Калашникова», выявленных в работах, посвященных ее генезису, следует констатировать, что влияние народной поэзии в более ранних произведениях Лермонтова оказывается довольно ограниченным и неглубоким. В характеристике нескольких произведений 1829 г., рассматриваемых П. Владимировым (напр., «Русская мелодия»), ему приходится отметить, что в это время Лермонтов «еще далек от народно-поэтического стиля». В стихотворении того же года «Преступник», «несмотря на то, что выступает, „атаман честно̀й“, народно-бытового элемента нет, если не считать двух-трех выражений: „добрых молодцов“, „волюшки“... ...В 1829 году Лермонтов набрасывает отрывок „Олег“ совершенно в стиле „Дум“ Рылеева... Замышляя в этом „Олеге“ „начертать времен былых простую повесть“, Лермонтов не владел еще ни формой, ни содержанием народно-былевых созданий»45.

Едва ли значительно продвинулось усвоение Лермонтовым народно-поэтического стиля и в его стихотворении «Атаман» (1831), которое является переложением песни о Степане Разине, утопившем в Волге свою любимую красавицу. «Мы найдем тут, правда, „атамана честно́го“, „доброго молодца“, „Волгу широкую“, „дорогу столбовую“, „дубовый стол“, но, — замечает Н. Мендельсон, — все это шаблонно, не ярко, дышит условностью...»46.

Среди произведений этого времени особое положение занимает «Песня» 1830 г.: «Что в поле за пыль пылит», которая была опубликована в 1875 г. и, видимо, предназначалась Лермонтовым для помещения в задуманной

- 275 -

им поэме или драме «Мстислав»47. Эту песню некоторые исследователи рассматривали как попытку художественной обработки или «пересказ» народной песни. «Надо думать, — возражает Н. Мендельсон — что, осуществись замысел „Мстислава“ в те годы, к которым относятся наброски его плана, народная песня явилась бы там в обработанном виде, но то, что мы читаем теперь под именем „Песни“ Лермонтова 1830 г., предназначенной для „Мстислава“, отмечено чертами неподдельной народной поэзии, стоит резко-одиноко среди аналогичных произведений того же периода и, по всей вероятности, представляет выписку из какого-нибудь песенного сборника, или запись, сделанную поэтом со слов какой-нибудь нянюшки»48. Необходимо, однако, добавить, что и наличие подобной записи в рукописях Лермонтова само по себе является весьма показательным.

К наброску плана «Мстислава», кстати, относится любопытное наблюдение Владимирова: «Сюжет драмы „Мстислав Черный“ заканчивается, подобно „Песне“ о Калашникове, смертью бойца, который „умирая просит, чтобы над ним поставили крест и чтобы рассказали его дела какому-нибудь певцу, чтобы этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков“»49.

В стихотворениях 1831 г. «Атаман» и «Воля», из которых последнее вошло в неоконченную историческую повесть Лермонтова «Вадим», мы сталкиваемся с разработкой мотивов так называемых «разбойничьих песен», которые, повидимому, вызывали стойкий интерес поэта и сыграли позднее немалую роль в создании «Песни про купца Калашникова». Этот интерес дал ощутительные результаты уже в упомянутой повести Лермонтова «Вадим» (1832). «На фоне мелодраматической любовной истории Вадима здесь разбросан ряд живых народных сцен, картинок из крепостного быта, из жизни казачества. Их колоритный народный язык и теперь останавливает внимание и показывает, что юноша-поэт вполне овладел народной речью. Повесть обвеяна поэзией народных преданий и разбойничьих песен»50. «В главе XIII Ольга поет песенку („Воет ветер, светит месяц“), напоминающую народные песни о разлуке молодца с девицей. Поет песню и казак (гл. XIV), „беззаботно бросив повода и сложа руки“»51.

«Близким предвестием „Песни про купца Калашникова“ служит, — по замечанию Н. Мендельсона, — „Боярин Орша“ (1835—1836)». Правда, и в этой поэме Владимирову, а за ним и Мендельсону приходится отметить такую «незначительность исторического и народно-бытового элемента»52, что «Лермонтов впоследствии смело мог переносить из нее целые строфы в „Мцири“, но в общем замысле ее чувствуется нечто от народных песен о Ваньке-клюшнике, а в первых стихах мы встречаем и Грозного, осыпающего милостями любимого боярина, дающего ему „с руки своей кольцо, наследие царей“, и упоминание об опричнике, „огорчившем“ Оршу»53.

Разыскания фольклорных текстов, которые в той или иной степени могли послужить Лермонтову материалом для «Песни про купца Калашникова», были гораздо более успешными, чем изложенные выше биографические, исторические и историко-литературные исследования ее источников. Правда, и посейчас остается неясным, какие конкретные песенные сборники, кроме «Древних российских стихотворений» Кирши Данилова, были знакомы Лермонтову, но при всей желательности собирания подобных

- 276 -

сведений это не означает, что исследователю следует отказаться от использования фольклорных текстов, собранных и изданных после 1837 г. — времени создания лермонтовской «Песни». Позднейшие, несравненно более богатые и доброкачественные фольклорные собрания XIX в. хоть до некоторой степени могут компенсировать историка литературы за невозможность восстановить устные, живые источники народной песни, использованные Лермонтовым, быть может, в довольно широком масштабе.

Форма эпической песни, которую Лермонтов избрал для своего произведения, подчеркнута прежде всего ее изложением от лица гусляров-скоморохов, начинающих «Песню» «запевкой» и заканчивающих ее традиционным «славлением» боярина, боярыни и «всего народа христианского». Кроме того, отдельные главы54 (первая и вторая) замыкаются одной и той же короткой самостоятельной концовкой, также адресованной боярину и боярыне. Образцы таких зачинов и припевок Владимиров указывает в песнях о Госте Терентьище и о Михаиле Скопине из сборника Кирши Данилова: «садитесь на лавочки, поиграйте в гусельцы и пропойте-ко песенку», или:

То старина, то и деянье,

Как бы синему морю на утишенье,

А быстрым рекам слава до моря,

Как бы добрым людям на послушанье,

Молодым молодцам на перениманье,

Еще нам веселым молодцам на потешенье,

Сидючи в беседе смиренныя,

Испиваючи мед, зелено вино;

Где-то пиво пьем, тут и честь воздаем

Тому боярину великому

И хозяину своему ласкову55.И Владимиров и Мендельсон единодушно подчеркивают, что эти припевки гусельщиков и вообще следы песенных приемов гусляров-скоморохов встречаются преимущественно в песнях об Иване Грозном.

«Песня» Лермонтова, как известно, начинается изображением царского пира, мрачного настроения Кирибеевича и вопросами царя, заключающими в себе подозрение в злом умысле и угрозы. Ряд критиков и исследователей (Белинский, Висковатов, Владимиров, Давидовский, Мендельсон) указывает параллели к этой картине в песне о Мастрюке Темрюковиче из «Древних российских стихотворений» Кирши Данилова. Во время царского пира в палатах белокаменных «все князи, бояра, могучие богатыри... пьют, едят, потешаются..., а един не пьет, да не ест царской гость дорогой Мастрюк». Перед боем Мастрюк хвастает: «на ладонь их посажу, другой рукою раздавлю»56. По другим вариантам песни о Мастрюке, известным из «Песен, собранных П. В. Киреевским»57, «царь обращается к гостю: „уж ты гой еси, мой любимый гость... не зло ли ты думаешь, не лихо ли складываешь?“. Царю докладывают, что Мастрюк хочет побороться. Но в Москве борцов не случилося. На клич выходят два брата родимые, по некоторым песням — два калашничка, или два брата, дети-то Кулашниковы (эти прозвища бойцов напоминают и прозвище героя Лермонтова — Калашникова)»58.

Впрочем, «то же имя встречается и в песне, записанной Деминым в Калужской губернии:

У нас есть бойцы,

Удалые молодцы

Они люди Калашниковы...»59.

- 277 -

В песнях о Мастрюке Владимиров отмечает также следующее обращение «удальца-бойца» к «сопротивнику»:

Ой ты гой еси, крестьянский сын!

Выходи скорей на борьбу со мной,

На борьбу со мной последнюю,

Что последнюю, драку смертную!60.В одной из песен о Кострюке, вошедшей в «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга, имеется еще одна любопытная параллель к «Песне» Лермонтова, заключающаяся в разрешении

Ездить по иным городам и ярмонкам

Торговать всё товарами разныма,

Без дани, без пошлины,

Без государевой подати61.

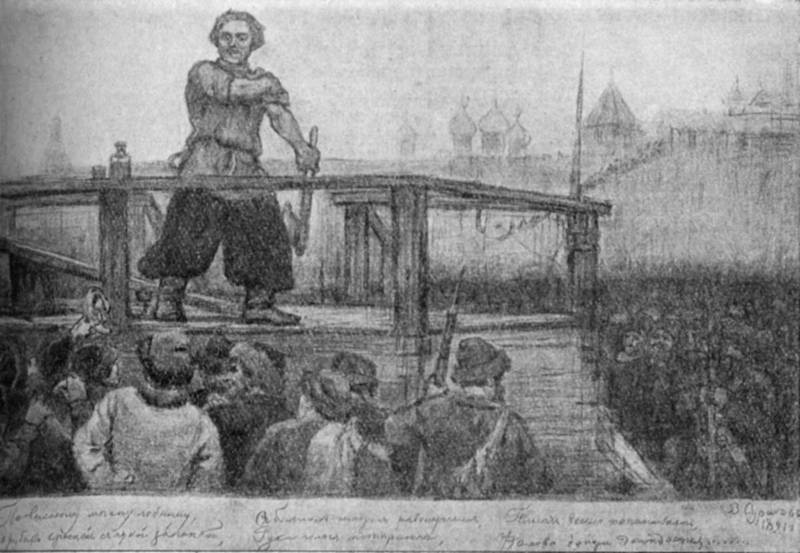

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“

Рисунок В. Шварца, 1862 г.

Третьяковская галлерея, МоскваНеобходимо отметить, что против изложенных попыток сближения опричника Кирибеевича с Мастрюком Темрюковичем выступил с развернутой критикой Ц. Балталон. С некоторыми его возражениями, как, например, с указанием, что «хвастовство перед боем — обычный эпический прием описания»62, трудно не согласиться. Основные аргументы Балталона сводятся к тому, что в Мастрюке «главной темой... служит вопрос национальный, и в ней Мастрюк — татарин, чужак». Далее «роль, которую играет Мастрюк в самой песне, совершенно противоположна той, которая дана Кирибеевичу в „Песне“ Лермонтова. В народной песне сам царь подговаривает двух московских бойцов, поборовши Мастрюка, раздеть его до нага и „нагого с круга спустить“ для потехи и посрамления татарина». И, наконец, «Темрюкович не только не называется

- 278 -

опричником, но и не состоит вовсе на службе царской, не угождает царю, подобно Малюте Скуратову»63. Мы видим, что возражения Балталона направлены против общих сюжетно-тематических сопоставлений Мастрюка с «Песней» Лермонтова. Такого рода попытки были бы действительно малоплодотворными, но в собранных материалах мы имеем параллели к Лермонтову лишь в отдельных мотивах, ситуациях и даже оборотах речи. Эти параллели критикой Балталона, повидимому, нисколько не поколеблены.

Богатый фольклорный материал подобран исследователями к третьей главе «Песни про купца Калашникова». По указанию Владимирова, «существенной частью песен являются спросы царя и ответы молодца, причем царь, как и у Лермонтова, хвалит молодца за умелый ответ и с иронией жалует его казнью; иногда присоединяется и милость царя родным молодца — торговать безданно, беспошлинно. Казненного молодца, по его желанию, хоронят промеж трех дорог, ставят над могилою крест, и прохожие люди останавливаются перед этой могилой и крестом»64.

В песне, записанной Н. С. Кохановской, мы читаем:

Повели младца в каменну Москву,

Ко Грозну царю.

Как и стал царь младца спрашивати

И допрашивати:

«Ты скажи, скажи, вдалый молодец,

Ты за что вбил мово подручника,

Молодого мово опричника?». —

— Я скажу тебе, православный царь.

Я за что убил зла Татарченка:

Я убил его за дурны дела...65.Естественно напрашивающейся параллелью к картине допроса Калашникова Иваном Грозным является известная разбойничья песня «Не шуми, мати зеленая дубровушка» из Чулковского песенника66, которую Лермонтов, как остроумно указывает Давидовский67, мог знать и из «Капитанской дочки» Пушкина, изданной в 1833 г.:

Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,

Что умел ты воровать, умел ответ держать!

Я за то тебя, детинушка, пожалую

Середи поля хоромами высокими,

Что двумя ли столбами с перекладиной.Приготовления к казни Калашникова у Лермонтова могли быть навеяны следующим описанием в песне из собрания Чулкова:

Что по той ли по широкой по дороженьке

Как ведут казнить тут добра молодца...

Перед ним идет грозен палач,

Во руках несет остер топор,

А за ним идут отец и мать,

Отец и мать, молода жена68.Отчасти на изображении приготовлений к казни могли сказаться, как отмечает Давидовский69, и некоторые подробности соответствующей картины в «Полтаве» Пушкина.

Прощание Калашникова также находит ряд параллелей в фольклоре.

Из Чулковского сборника:

Ах прости, прости, мир и народ божий,

Помолитеся за мои грехи,

За мои грехи тяжкие70.

- 279 -

Из «Сказаний русского народа» Сахарова:

Вы, друзья братья, товарищи,

Поклонитесь моей молодой жене,

Молодой моей горькой вдовушке,

Малым детушкам, горьким сиротам71.Из собрания Рыбникова:

Как взвел князя на сруб высок,

На его место показанно,

Он молился Спасу чудному образу,

Он на все стороны низко кланялся72.Наконец, значительную близость к предсмертному наказу Калашникова отмечает Владимиров73 в следующем песенном «завещании», приписываемом Степану Разину:

Схороните меня, братцы, между трех дорог:

Меж Казанской, Астраханской, славной Киевской;

В головах моих поставьте животворный крест,

Во ногах моих положьте саблю вострую.

Кто пройдет или проедет — остановится,

Моему ли животворному кресту помолится,

Моей вострой, вострой сабли испужается74.Или в «Сказаниях русского народа» И. Сахарова (I, 206):

Буде стар человек пойдет — помолится...

Буде млад человек пойдет — в гусли наиграется.В заключение необходимо отметить и одну погрешность в бытовых деталях, которая обнаружилась при сличении «Песни» Лермонтова с фольклором.

«Можно заметить даже неточность против обычаев русской старины, сохранившихся и в современном народном быту, в изображении Лермонтова замужней женщины:

Косы русые, золотистые,

В ленты яркие заплетенные,

По плечам бегут, извиваются,

С грудью белою цалуются.В день свадьбы, как известно, косу русую расплетали у девицы, и, замужняя, она уже не могла красоваться русой косой, — почему в свадебных песнях и встречаются мотивы оплакивания косы — девичьей красы»75.

Собранные в нашем обзоре сведения о фольклорных материалах, которые могли быть использованы Лермонтовым при создании «Песни про купца Калашникова», следует, повидимому, признать весьма показательными для оценки творческих приемов Лермонтова. Они вводят нас в ту атмосферу фольклорных традиций, которой дышал Лермонтов в пору создания своей «Песни», и наглядно иллюстрируют глубину усвоения поэтом этих традиций. Но в то же время перед нами вырисовывается еще одна существенная черта. Взятые в целом, материалы, которые были рассмотрены нами, с достаточным основанием могут быть названы источниками «Песни про купца Калашникова». В отдельности же каждая из приводимых параллелей требует какого-то комментария и оговорок, ограничивающих полноту сопоставления. При большом сходстве отдельных ситуаций, мотивов, даже оборотов речи ни один из приведенных

- 280 -

образцов народной поэзии не допускает его прямолинейного отождествления с соответствующим отрывком из «Песни» Лермонтова. Особенно здесь следует подчеркнуть отсутствие точных словесных совпадений, за исключением обычных эпических формул, вроде традиционного обращения: «Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич». Такие словесные параллели, какие указывает Владимиров, как, например: «свадебкой», «седелечко черкесское», «испужалися»76, производят впечатление искусственности и натянутости, так как, пользуясь народным языком, Лермонтов и не мог говорить иначе. Попытки во что бы то ни стало найти точные словесные параллели к лермонтовской «Песне» приводят к таким до комизма скромным результатам, как у Висковатова: «В былине „Иван Годинович“ мы встречаемся с именем: Настасья Дмитриевна, напоминающим Алену Дмитриевну у Лермонтова»77.

Приемы «заимствований» Лермонтова как нельзя лучше могут быть показаны на одной фольклорной параллели, которая, кстати, не была отмечена никем из исследователей генезиса «Песни про купца Калашникова». В припевках, замыкающих первую и вторую главы «Песни», в уста гусляров-скоморохов вкладываются следующие звонкие и «складные» стихи:

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!

Ай, ребята, пейте — дело разумейте!В последнем из приведенных стихов нетрудно различить пословицу «пей, да дело разумей», которая, как известно, вошла также в басню Крылова «Музыканты». Но у Лермонтова она, оставаясь внешне почти неприкосновенной, изменена до неузнаваемости. Не только единственное число в глагольных формах заменено множественным, но, что важнее всего, уничтожено словечко «да», на котором держится весь смысл пословицы, основанной на противоположении ее частей. Зато осталась в целости внутренняя рифма «пейте — разумейте», которая единственно и нужна была Лермонтову для того, чтобы его припевка была не менее «складной», чем у заправского гусляра-скомороха:

Где-то пиво пьем, тут и честь воздаем.

Потому-то Лермонтов и оказывается неуловимым, когда его пытаются «поймать» на заимствовании, что он «не заимствовал, а свободно воспринимал и претворял в своем поэтическом сознании элементы народной поэзии, так им усвоенные, что вошли в плоть и кровь его творчества, создали новую форму, новый вид его»78.

И если отыскание литературных параллелей узаконено обычаями в качестве неизбежного компонента историко-литературного анализа, то относительно произведения Лермонтова наиболее близким к истине будет решение, что не отдельные фольклорные отрывки, подобранные исследователями, а вся сокровищница русской народной поэзии в ее наиболее жизненных чертах является «параллелью» к «Песне про купца Калашникова».

II

Прежде чем приступить к рассмотрению лексики, стилистических средств и стихосложения в «Песне про купца Калашникова», а также в стилизациях народного стиха у предшествующих Лермонтову поэтов, необходимо подчеркнуть, что эти разделы мыслятся в настоящей работе

- 281 -

не как механическая последовательность глав, соответствующих нескольким самостоятельным проблемам, а как единая проблема, которая, будучи раздробленной на изолированные части, не может быть разрешена.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“

Рисунок В. Шварца, 1862 г.

Третьяковская галлерея, МоскваВ сравнительно немногочисленных экскурсах, посвященных до сих пор русской фольклористикой вопросам народной поэтики, уже успел выработаться своего рода стандарт, требующий от исследователя рассмотрения некоторых специфических и характерных форм народно-поэтической речи, как, например, символика животных, птиц и растений, отрицательные сравнения, постоянные эпитеты и т. п., а также отдельных элементов звуковой структуры, как, например, звукоподражание и звукопись, внутренние рифмы, клаузулы. В то же время подразумевается существование в разделе поэтики фольклора как бы самостоятельной главы, трактующей вопросы метрической организации народной поэзии или, точнее, ее ритмики. Такое разделение, при всей своей кажущейся стройности, в корне неправильно, и оно привело к тому, что ритмическое строение народного стиха, которому русские филологи посвятили немало работ, остается одним из самых неясных и запутанных отделов нашей теории литературы. Разностороннее рассмотрение вопросов стихосложения русского фольклора, разумеется, не входит в задание настоящей работы, а потому за деталями и доказательствами я вынужден отослать читателя к моим статьям на эту тему, которые появились в печати79. Но

- 282 -

некоторые общие положения, необходимые для понимания принципов, положенных в основу анализа «Песни про купца Калашникова», я вынужден здесь вкратце изложить.

В нашем литературоведении существуют три основные концепции русской народной ритмики: 1) силлабо-тоническая, или стопная, 2) музыкально-тактовая и 3) тоническая.

Попытка приложить стопы к русскому народному стиху, т. е. приравнять его, по крайней мере теоретически, к русской силлабо-тонике, принадлежит первому теоретику силлабо-тонического стиха в России, В. К. Тредиаковскому. Он сделал опыт разложения народно-песенных текстов на стопы, перенеся в эту область приемы членения поэтической речи на ритмические единицы, применявшиеся к обыкновенному «литературному» стиху. Аналогия, однако, оказалась неполной, а попытка в целом неудачной, так как русская народная ритмика лишена схематизма, и вместо одной основной стопы, как в стихотворении, написанном по правилам силлабо-тонической метрики, ее анализ потребовал приложения ряда разнородных стоп. Тем самым стопа в качестве принципа схематизации ритма потеряла, применительно к русскому народному стиху, всякий смысл, и усилия некоторых теоретиков XIX в. реставрировать это понятие в теории народной ритмики ни к каким результатам не привели.

Музыкально-тактовая теория ритма русского фольклора, наиболее последовательно представленная в работах акад. Ф. Е. Корша, исходит из идеи неразрывности словесных текстов народной песни с ее напевами. Из этой неразрывности сторонники музыкального истолкования народно-песенной ритмики делали вывод, что народный стих не существует как самостоятельная величина, а подчинен «общим законам музыкального ритма», которые управляют песенными напевами. Под «общими законами музыкального ритма» наши теоретики стиха подразумевали схемы музыкального такта, и вся их дальнейшая «исследовательская» работа свелась к прилаживанию текстов из различных фольклорных сборников к тактовым схемам. Эти последние рассматривались как универсальный ключ не только к анализу ритмической структуры народного стиха, но и к «восстановлению» ритма текстов, утерявших свой напев. Большое теоретическое недоразумение, кроющееся в музыкально-тактовой теории народного стиха, уже в самую пору ее изобретения могло быть устранено, при условии осведомленности ее авторов в литературе вопроса. Русскими музыкантами уже тогда было доказано, что характерной особенностью музыкальной ритмики русских песенных напевов является отсутствие в них тактового схематизма. Ритм русской народной песни в руках теоретика, навязывающего ей такты западно-европейской музыки, тем самым коверкается и разрушается, а потому музыкальное обоснование тактовой интерпретации русского народного стиха лишено научного значения.

Гораздо более наукообразной была разработка третьей — тонической — теории фольклорного стиха, которую предложил А. Х. Востоков, один из создателей русской филологической науки. Востоков не пытается схематизировать русский народный стих и выдвигает в качестве его ритмической единицы «прозодический период», в котором число неударяемых слогов является величиной переменной. Самое понятие «прозодического периода» было извлечено Востоковым из анализа ударений и слогового состава современного разговорного языка. Вкратце его теория сводится

- 283 -

к следующему. Словесные ударения кажутся нам равноценными лишь до тех пор, пока мы имеем дело с изолированными словами, вырванными из речевого потока. В процессе речи, как указывает Востоков, «сливаясь одни с другими как бы в один состав, теряют они либо усиливают свое ударение на счет близстоящих»80. Вот эти-то групповые или фразовые (или, как их часто называют, «логические») ударения, усилившиеся за счет близстоящих, Востоков и считает тем тоническим стержнем «прозодического периода», вокруг которого группируется переменное количество неударяемых слогов. Русский народный стих, по Востокову, измеряется не стопами, не слогами, а «прозодическими периодами», т. е. групповыми, фразовыми ударениями, число которых из стиха в стих остается неизменным. Неударяемые же слоги, разделяющие эти ударения, не учитываются, и Востоков совершенно исключает их из принадлежащей ему ритмической характеристики народного стиха.

Одним из существенных достижений Востокова необходимо признать отсутствие нарочитого схематизма в его определениях народной ритмики, который составляет основной порок уже рассмотренных нами теоретических опытов. Очевидно, ему же должны мы приписать чрезвычайно важное наблюдение, что в народном стихе ударяемые слоги отделены друг от друга бо́льшим числом неударяемых слогов, чем в двух- и трехсложных стопах «литературного» стихосложения, так как «прозодический период» Востокова является более крупной ритмической единицей, чем упомянутые стопы. Но все же и с этой концепцией народного стиха далеко не все обстоит благополучно. Так, сам Востоков, исключивший неударяемые слоги из числа определителей фольклорной ритмики, квалифицирует обычную в народной поэзии вставку неударяемых частиц «да», «а», «то» и т. п. как вызванную требованиями «меры стиха». Далее, групповые ударения разговорного языка неоднородны, и в процессе речи некоторые из них получают преобладание над другими, значительно различаясь между собой по силе. Это лишает групповые ударения соизмеримости, которая необходима для того, чтобы принять их в качестве единицы измерения стихотворного ритма. Но наиболее важным обстоятельством, свидетельствующим против теории Востокова, является то, что, с одной стороны, многие песни явно различаются по ритму, а между тем состоят из равного числа «прозодических периодов», с другой — что несоблюдение равенства числа групповых ударений из стиха в стих представляет в народной поэзии достаточно заурядное явление. Иными словами, принципы Востокова в некоторых случаях оказываются недостаточными для определения ритма фольклорного стиха, а в других становятся в противоречие с исследуемым им материалом. Однако основная ошибка Востокова кроется в самом замысле, а не в деталях его исследования. Поэтому для ее устранения требуются не частичные поправки, а радикальный пересмотр его теории. При всей плодотворности попытки Востокова обосновать особенности данной стихотворной системы фактами языка, проведенная им аналогия между современной разговорной речью и языком русской народной поэзии была глубоко неправильной. Не аналогия, а противопоставление должно быть положено в основу подобного изучения.

К числу наиболее заметных отличий народно-поэтической речи от современного разговорного языка с точки зрения соотношения ударяемых и неударяемых слогов относится чрезвычайно богато представленная в русском фольклоре категория энклитик и проклитик, т. е. слов, которые

- 284 -

не несут ударения или теряют свое ударение в пользу предшествующего или последующего слова. В современном языке, помимо чисто служебных слов и частиц, энклитики и проклитики представлены главным образом перенесением ударения с существительного на предлог (напр., по́ миру, и́з лесу, на́ голову) и, значительно реже, с глагола на отрицание (напр., не́ было, не́ дал). Надо думать, что эти формы, вероятно, имели в древнерусском языке гораздо большее распространение, чем в языке нашего времени. Те энклитики и проклитики, которые не успели прочно закрепиться, слившись в одно слово (напр., изморозь, накипь, сослепу, наскоро, нехотя и т. п.), видимо, вымирают. Наряду с энклитическими формами (напр., «по́ мосту», «не́ взял») нередко параллельно существуют и становятся все более употребительными те же сочетания с ударениями на существительном или на глаголе («по мо́сту», или «по мосту́», «не взя́л»), при которых предлог и отрицание трактуются как служебные неударяемые частицы. При этом наиболее живучими оказываются, повидимому, те энклитики и проклитики, которые, подобно приведенным выше примерам (по́ полю, и́з лесу, за́ морем), являются особенно употребительными и привычными. Совершенно правильно построенные энклитики, которые, однако, редко или вовсе не употребляются, кажутся нам странными и неправильными (напр., ко́ сну, и́з книг, о́т школы, за́ рощей, не́ знал).

Совершенно иную картину мы имеем в русском фольклоре. Огромное количество энклитик и проклитик, и притом в таких формах, которые недоступны современному русскому литературному и разговорному языку, составляет отличительную особенность народной поэзии. Чтобы оценить их значение для определения акцентной системы народно-поэтической речи, достаточно припомнить такие употребительные в фольклоре сочетания, как: «Черни́гов-град», «Влади́мир-князь», «роду-пле́мени», «господу́-богу», «белы-ка́менны», «дани-вы́ходы», и формы, в которых одновременно совмещаются энклитика и проклитика: «стольнё-Ки́ев-град», млад-яс{ё'}н-сокол» и т. п.

Особенно заметную категорию среди энклитических разновидностей народной речи составляет сочетание кратких форм прилагательных с существительными, которые объединяются общим ударением в тесно спаянную слоговую группу, напр., «ретиво́ сердце», «бел горю́ч камень» и т. п. Такого рода сочетания получили широкую известность в опытах стилистического анализа народной поэзии под именем «постоянных эпитетов», и, надо думать, именно постоянство, привычность данного сочетания оказались здесь, как и в современном разговорном языке, фактором, способствовавшим лучшему сохранению той или иной энклитической формы. Другой тип энклитик и проклитик народной речи — тавтологическое или синонимическое соединение глаголов — не мог образовать таких устойчивых формул, как постоянные эпитеты, и потому хуже сохранился, но и он является весьма характерным для народно-поэтического языка: «сто́й-постой», «ходи́л-гулял», «светит-гре́ет», «воспои́л-вскормил» и т. п.

Из приведенных выше примеров нетрудно убедиться, что рассмотренные нами речевые формы русской народной поэзии не только определяют ее стилистическую систему, но являются в то же время элементами, созидающими своеобразную фонетическую структуру языка фольклора. В энклитиках и проклитиках народной речи происходит объединение двух, а иногда и трех слов под одним ударением, и вместо двух или трех ударений, как это было бы в современном русском языке, на тот же слоговой

- 285 -

ИЛЛЮСТРАЦИИ К „ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“

Рисунок А. Шарлеманя, 1865 г.

Местонахождение оригинала неизвестносостав приходится лишь одно ударение. Но энклитики и проклитики, особо характерные для русской народной поэзии, являются далеко не единственным фактором, способствующим повышению числа неударяемых слогов, объединенных одним ударением. Легко проследить прирост неударяемых слогов на ряде других специфических оборотов народного языка и стиля. Среди них прежде всего необходимо назвать прилагательные с древними полными окончаниями и позднейшие формы, образованные по аналогии с ними (напр., «княженецкоей», «синиим» вместо «княженецкой», «синим»). Появление лишнего слога по сравнению с современным разговорным языком мы находим в глагольном инфинитиве на «ти» вместо «ть» (напр., «выспрашивати» вместо «выспрашивать») и в возвратных формах глаголов на «ся» вместо «сь» (напр., «напивалися» вместо «напивались»). Такой же прирост слогового состава речи сопутствует и обильному употреблению в народной поэзии ласкательных, уменьшительных и увеличительных форм существительных, прилагательных,

- 286 -

а также собственных имен (напр., «солнышко», «силушка», «головушка», «могилушка», «половинушка», «морюшко», «дороженька», «благословеньице», «раздольице», «малёшенько», «глупёшенько», «Идолище», «Каличище-Иванище», «кинжалище», «Микитушка», «Добрынюшка», «Потанюшка», «Васинька» — вместо «солнце», «сила», «голова» и т. д.).

При упоминании какого-либо лица сказитель или певец редко довольствуется его именем, но полностью величает его по имени и отчеству, что является с точки зрения слогового наполнения речи довольно расточительным, так как отчества в русском языке имеют по большей части дактилическое окончание, т. е. оканчиваются двумя неударяемыми слогами (Буслаевич, Колыбанович, Плёнкович, Годинович, Никулишна, Клементьевна, Потятична, Тимофеевна и т. д.).

Вопреки обыкновению современного разговорного языка, отчества в фольклоре употребляются даже при ласкательных формах имен, которые и сами по себе, как мы видели, отличаются многосложностью. Если отчество оканчивается одним лишь слогом (напр., «Никитич»), то оно нередко искусственно дактилизируется («Никитинич») или дополняется до дактилического окончания каким-либо энклитическим словечком («Никитич-млад», «Никитич-от», «Никитич мой»). Женские отчества часто образуются не непосредственно от имени (напр., «Петровна»), а от «мужского» отчества («Петровична»), что также удлиняет их на один слог.

В народной речи, как известно, имеют чрезвычайное распространение разнообразные приставки к глаголам. Особенно характерны двойные приставки, неупотребительные в современном разговорном языке (напр., «повыгляжу», «повысмотрю», «испроломаны», «испростреляны», «призадумались», «призаслухались» и т. п.). Повторение одних и тех же предлогов также способствует увеличению междуударных промежутков, напр.:

За свое за бахвальство за ложноё,

За свое пустое за хвастаньё81.Или:

А ко стольнему ко городу ко Киеву

Ай ко ласковому князю ко Владимиру82.Употребительны в фольклоре (хотя и значительно реже) аналогичные повторения личных местоимений. К тому же разряду явлений следует отнести весьма характерную для русской народной поэзии фигуру «многосоюзия» («полисиндетон»):

А закричал тут ворон громким голосом:

Ай ты удаленький да доброй молодец:

Ай молодой боярин Дюк Степанович!

Ай не стреляй-ко меня да чорна ворона,

А я скажу тобе про поединщика,

А я скажу тобе про супротивника83.Наконец, заканчивая наш беглый обзор лексических особенностей русской народной поэзии, необходимо еще отметить употребление нашими сказителями и певцами ряда неударяемых частиц, которые, по видимому, не несут какой-либо смысловой функции и, по единодушному мнению ряда исследователей, вставляются «ради наполнения меры стиха»:

С им же он да тут прощается,

Святогор же тут же он кончается84.Или:

А да жил-то-ле Микитушка Романович;

Ище жил-то-ле Микита девеносто лет

И не с ким-то, жил, Микитушка не спаривал...85.

- 287 -

Итак, мы видим, что лексические и стилистические особенности русской народной поэзии, как бы ни были они характерны сами по себе, все же не являются изолированным и замкнутым участком поэтики русского фольклора. Наличие данного типа эпитетов, насыщенность уменьшительными или ласкательными именами, постоянное величание людей по отчествам, повторения предлогов или союзов и т. п. не только определяют круг своеобразных выразительных средств народного эпоса и лирики, но и создают особую фонетическую систему народного языка, отличную от современной разговорной и литературной речи. Нашими теоретиками стиха было в свое время выяснено, что в основе двух- и трехсложных размеров русского «литературного» стихосложения лежит некоторое «нормальное» среднее соотношение слогового состава и ударений (именно 2,8 слога), присущее вообще русскому языку. Если бы это соотношение было каким-либо иным, то, соответственно, и стиховые формы русского языка с неизбежностью должны были бы видоизмениться. В русской народной поэзии мы и имеем такую, отличную от современной, фонетическую систему языка, которая, естественно, должна воплотиться в своеобразных ритмических формах. Мы проследили наращение лишних слогов в ряде характерных и широко употребительных частных оборотов поэтических памятников нашего фольклора. Теперь мы, повидимому, имеем право формулировать общий вывод этого обзора: в народно-поэтическом языке на одно ударение приходится больше неударяемых слогов, чем в современной литературной и разговорной речи. Указанное отличие в чисто количественном выражении является весьма значительным. По произведенным мною подсчетам, основанным на прозаических записях былинных текстов, в языке русской народной поэзии на одно ударение в среднем приходится 3,8 слога. Это соотношение предрешает своеобразие ритмических типов русского народного стиха. Вместо двух- и трехсложных размеров «литературного» стихосложения в русской народной поэзии должны преобладать четырехсложные слоговые группы, при наличии в качестве вспомогательных и второстепенных, с одной стороны, трехсложных (а иногда и двухсложных) и, с другой стороны — пятисложных (и даже шестисложных) слоговых групп, которые в «литературном» стихосложении стояли бы на грани фокуса.

Но преобладающие слоговые конфигурации народной речи, составляя основу народной ритмики, лишь в сравнительно редких случаях приобретают в народном стихе строгую упорядоченность, соответствующую последовательно выдержанному схематизму. Это объясняется импровизационным характером стихосложения русского фольклора, в свою очередь связанным со специфическими условиями создания и хранения произведений устной традиции и особенностями исполнительской техники народных певцов и сказителей.

В качестве иллюстрации изложенных выше теоретических положений приведу простейшие примеры народных ритмов. Вот, например, преобладающий четырехсложный ритм русского фольклора в его обычном былинном преломлении (трехчленный стих с анапестическим зачином и дактилическим окончанием), но с некоторым, правда очень небольшим, количеством перебоев ритма (стихи, выбивающиеся из схемы, я отмечаю разрядкой):

Добрынюшки-то матушка говаривала,

Никитичу-то родненька наказывала:

- 288 -

«Ax ты душенька Добрыня сын Никитинич!

Ты походишь нунь гулять да е во Киев град,

Подь ты нунь гуляй да по всим уличкам,

И по тым же ты по мелким переулочкам,

Только не́ ходи ко сукиной Маринушки,

К той Маринушки Кайдаловной,

А Кайдальевной да королевичной,

В тую ли во частую во уличку,

Да во тот ли нунь во мелкий переулочек... и т. д.86.Другой излюбленный, хотя и реже встречающийся ритмический тип русского народного стиха — пятисложный — также почти никогда не поддается стопроцентной схематизации:

Ах ты, поле мое, поле чистое,

Ты, раздолье мое широкое!

Ах, ты всем, поле, изукрашено,

И ты травушкой и муравушкой,

Ты цветочками-василечками;

Ты одним, поле, обесчещено:

Посреди тебя, поля чистого,

Выростал тут част ракитов куст;

Что на кустике на ракитовом,

Как сидит тут млад сизой орел,

Во когтях держит черна ворона,

И он точит кровь на сыру землю... и т. д.87.В задачи настоящей статьи, разумеется, не входит описание ритмических разновидностей русского народного стиха, а потому я вынужден за недостатком места ограничиться приведенными примерами. Необходимо лишь заметить, что исчерпывающее перечисление народных «размеров» является до некоторой степени задачей неразрешимой. Бесспорно, типология основных ритмических форм фольклорного стиха может и должна быть разработана. Но импровизационный характер народного стихосложения сообщает ему такое неисчерпаемое разнообразие ритмов, что слишком прямолинейно усвоенные «описательские» тенденции к нему едва ли приложимы. Значение личности и творческой индивидуальности певца или сказителя, завоевавшее признание современных фольклористов, чрезвычайно ярко сказывается в применяемых народными поэтами ритмических приемах. Сопоставление индивидуальной техники данного певца с особенностями его языка и стиля является благодарной почвой не только для аналитического дробления материала, но и для обобщающих выводов.

Однако зависимость стиховых форм от элементов языка и стиля не только остается в силе, но, пожалуй, проявляется с еще большей остротой также в опытах литературной стилизации народного стиха. Мы видели, какие речевые и стилистические особенности русской народной поэзии создают ту особую, отличную от современной, фонетическую структуру народно-поэтического языка, которая служит основой для своеобразных форм фольклорной ритмики. Поэт, который ставит себе задание воспроизвести только народные ритмы, оставляя в стороне характерные черты народного языка и поэтического стиля, заранее обрекает свой замысел на неудачу. Литературное подражание фольклорной ритмике на лексической базе современного языка, без воспроизведения особенностей народного языка и стиля, невозможно, так как, опуская характерные черты народной речи, мы тем самым видоизменяем ее фонетическую систему и лишаемся тех преобладающих слоговых группировок, которые лежат в основе русского народного стихосложения.

- 289 -

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ПЕСНЕ ПРО

ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА“

Акварель М. Врубеля, 1889 г.

Собрание О. Алябьевой, МоскваIII

Русский фольклор, как известно, впервые заявляет о себе в нашей литературе печатными изданиями во второй половине XVIII в. С конца 50-х годов начинают появляться в России печатные песенники, и интерес к ним вскоре оказывается настолько значительным, что уже к концу XVIII в. у нас имелись такие собрания песен, как Чулковское, Новиковское, И. Прача и др. В этом интересе, впрочем, не только отсутствует проявление каких-либо научных запросов, но даже едва ли совершается признание «образованной публикой» художественных достоинств народной поэзии. Корни его уходят еще в петровскую эпоху, когда в зарождавшейся искусственной литературе получает широкое распространение любовная песенка с ее мотивами тоски по любезной, разлуки, измены и т. п. Потребность вариировать и развивать эти мотивы приводит русских поэтов к фольклору не столько как к носителю разработанной оригинальной традиции любовной лирики, сколько как к своего рода источнику, способному обогатить необходимым материалом и порою окрылить оскудевающее вдохновение. Это наложило специфический отпечаток как на песенные сборники, так и на первые попытки литературного подражания народной лирике. В песенниках того времени произведения фольклора перемешаны с песнями литературного происхождения. О бережном отношении к фольклорным записям не только не может быть и речи, но даже более того: «приведение в порядок», «исправление» народных текстов издатели, за редкими исключениями, вменяют себе в особую заслугу. Попытки стилизации или литературной обработки народных песен, относящиеся к XVIII в., трудно отделимы от оригинальных фольклорных

- 290 -

текстов, так как последние вступали в стадию обработки чуть ли не с момента записи или, по крайней мере, приготовления ее к изданию.

Из довольно большого количества песен Сумарокова, несмотря на то, что многие из них включались в песенники (Чулковский, Новиковский), мы с большим усилием различаем две-три, в которых отдельные выражения и элементы стиля указывают на влияние каких-то фольклорных образцов, напр.:

В роще девки гуляли,

Калина ли моя, малина ли моя,

И весну прославляли,

Калина ли... и пр.

Девку горесть морила,

Калина ли... и пр.

Девка тут говорила:

Калина... и пр.

Я лишилася друга,

Калина... и пр.

Вянь трава чиста луга,

Калина... и пр.88.Здесь, в сущности, кроме довольно безличной «девки», фольклорный колорит выражается в одном только припеве: «Калина ли моя, малина ли моя», который, действительно, взят из народной песни без всяких изменений:

Ах как по лугу, лугу, по зеленому лугу,

Калина ли моя, малина ли моя,

Как шли, прошли две родны сестры,

Что большая та меньшую уговаривала... и т. д.89.Но гораздо чаще приходится угадывать стилизацию народной песни по признакам еще более косвенным, напр.:

Не грусти, мой свет, мне грустно и самой,

Что давно я не видалася с тобой.

Муж ревнивый не пускает никуда;

Отвернусь лишь, так и он идет туда.

Принуждает, чтоб я с ним всегда была;

Говорит он, от чего не весела:

Я вздыхаю по тебе, мой свет, всегда,

Ты из мыслей не выходишь никогда... и т. д.90.Последовательное пиррихирование (т. е. пропуск ударений) 1-й, 3-й и 5-й стоп употребленного здесь шестистопного хорея наводит на мысль, что автор ставил своей задачей воспроизвести характерные для народного стиха четырехсложные ритмы. Правда, тема и лексика стихотворения настолько общи и неопределенны, что не могут свидетельствовать в пользу такого его истолкования. Но, как мы увидим далее, многие писатели даже значительно позднее Сумарокова считали, что хореический размер, заполненный хотя бы и греческой мифологией, является достаточным признаком «народности» стихотворения. И с точки зрения литературных понятий XVIII в. можно было бы без труда принять в качестве подражания фольклору следующую песенку Сумарокова:

Естьли девушки метресы,

Бросим мудрости умы,

Естьли девушки тигресы,

Будем тигры так и мы... и т. д.91.Разумеется, было бы несправедливо утверждать, что в лирике XVIII в. невозможно найти образцы более глубокого усвоения традиций народной

- 291 -

поэзии. Так, например, среди песен М. Попова, кстати, участвовавшего в составлении Чулковского песенника, а позднее выпустившего и самостоятельный сборник песен, мы читаем:

Не голубушка в чисто̀м поле воркует,

Не вечерняя заря луга смочила:

Молода жена во тереме тоскует,

Красоту свою слезами помрачила,

Непрестанно вспоминая мила друга

Молодого, друга милого, супруга:

«Ты надежа, ты надежа, друг сердечный, —

Она вопит тут, и плача и вздыхая

Во жестокой своей грусти неутешной: —

Мое сердце не змея сосет лихая,

Не отрава горемыку иссушает,

Со тобой, мой свет, разлука сокрушает...» и т. д.92.При всей изысканности строфической формы секстин, при всей неуместности рифмовки этого стихотворения, сквозь оболочку чужеродных форм в нем просвечивает нечто от подлинного фольклора. Помимо излюбленных стилизаторами отрицательных сравнений, автор использовал характерную форму энклитик народно-поэтической речи: «в чисто́м поле», «молода́ жена». Шестистопный хорей, пиррихированный по той же системе, как в рассмотренной выше песне Сумарокова, напоминает народную ритмику, правда, доведенную до не свойственного ей схематизма.

С точки зрения близости к народной песне в дальнейшем развитии русской лирики далеко не всегда можно отметить поступательное движение. Песни Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Н. П. Николева, И. И. Дмитриева никогда не возвышаются до уровня, достигнутого М. Поповым. Это сентиментальные романсы, галантные любовные песенки, продолжающие традиции первой половины XVIII в. Правда, стонущие и проливающие слезы «пеночки» и «голубочки» призваны отразить здесь новые веяния:

Смолкни, пеночка любезна,

Нежной песенки не пой!

Мне теперь она уж слезна,

Милой... милой нет со мной... (Н. Николев)93.Стонет сизый голубочек,

Стонет он и день и ночь;

Миленький его дружочек

Отлетел надолго прочь.Он уже больше не воркует

И пшенички не клюет;

Все тоскует, все тоскует

И тихонько слезы льет... (И. Дмитриев)94.Строго говоря, можно было бы даже усомниться в законности сопоставления с образами фольклора всех этих пастушков и пастушек, плетущих веночки из цветочков и предающихся чувствительным излияниям и вздохам. Но нередко сами авторы дают нам соответствующие указания, подобные следующему примечанию Дмитриева: «Эта песня есть точное подражание старинной простонародной песне»95. Приведенное определение Дмитриева относится к следующим стихам:

К удалению удара

В лютой, злой моей судьбе,

Я слила б из воска яра

Легки крылышки себе

- 292 -

И на родину вспорхнула

Мила друга моего;

Нежно, нежно бы взглянула

Хоть однажды на него.

А потом бы улетела

Со слезами и тоской;

Подгорюнившись бы села

На дороге я большой... и т. д.Итак, при использовании все той же метрической формы хорея достижения авторов песенок конца XVIII в. сводятся к замене тигрес голубками и прибавлению такого количества «ярого воску», которое можно было бы признать достаточным для придания песне «местного колорита» в духе русских народных обрядов и обычаев.

Среди поэтов XIX в. гораздо более глубокое усвоение образов и поэтики фольклора мы находим у А. Ф. Мерзлякова. Его шестистопные хореи ритмически сходны с разобранной выше песней М. Попова:

Вылетала бедна пташка на долину,

Выроняла сизы перья на долине.

Быстрой ветер их разносит по дуброве;

Слабый голос раздается по пустыне!.. и т. д.96.Правда, и у Мерзлякова нередки резкие нарушения народно-поэтического стиля:

Мне не можно жить без милого тирана...

Я в слезах его читала клятву сердца...

Что лань быстра, златорогая в лесах

С робкой поступью гуляешь ты в лугах97.Такие нарушения заключаются не только в привнесении лексически чуждого элемента и несвойственной старинному фольклору манерности, но касаются самого строя языка, а следовательно, и ритмики. В стихе

Что лань быстра, златорогая в лесах

слово «лань» использовано как проклитика, утерявшая свое ударение в пользу следующего слова «быстра». Но такое употребление в народной речи кратких форм прилагательных не допускает инверсии. Чтобы объединить эти два слова под одним ударением, Мерзлякову следовало сказать «быстра́ лань». Не использовав этой формы народного языка, поэт уже ничего не мог поделать с двумя самостоятельными короткими словами, которые нужно было уложить в четырехсложный ритм. Такие искусственные сдваивания ударений, как «что лань бы́стра» или «клятву се́рдца», противоречат нормам фольклорного языка, и основанные на них ритмы заранее обречены на неудачу. Тем более книжный характер носит синтаксический оборот: «я... его читала клятву сердца» вместо «я... читала клятву его сердца». То, что Мерзляков не справился с этими трудностями, весьма показательно, так как его знакомство с народной поэзией, несомненно, было значительно выше среднего уровня того времени. Так, например, он усвоил характерное для фольклора осложнение ритмов, близких к литературному хорею, путем смещения акцента с первого слога на второй:

Полечу к любезну другу